download - Gymnasium Francisceum Zerbst

download - Gymnasium Francisceum Zerbst

download - Gymnasium Francisceum Zerbst

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Zeitzeugenberichte aus der Nachkriegszeit<br />

Schülerinnen und Schüler der Klassen 10/3 und 10/4 befragten Zeitzeugen über<br />

die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.<br />

Ausführungen eines Ungenannten zu der Situation in der Nachkriegszeit<br />

Der 2. Weltkrieg ist vorbei. Die Folgen unübersehbar. Wie haben es die<br />

Menschen geschafft, in dieser Situation wieder ein Licht am Ende des Tunnels<br />

zu sehen? Hier ein kleiner Versuch der Antwort.<br />

Sie möchten anonym bleiben und kommen aus der Kleinstadt <strong>Zerbst</strong>. Haben Sie<br />

dort schon in der Nachkriegszeit gelebt?<br />

Ja. In der Nachkriegszeit habe ich auf dem Kleinen Wall gewohnt, in meinem<br />

Großelternhaus. Aber bis ich dahin kam, war es ein langer Weg. Damals war ich<br />

9 Jahre. Es war nicht einfach.<br />

Wie kam es denn genau dazu, dass Sie in das Haus ihrer Großeltern kamen?<br />

Eigentlich wohnte ich mit meinen Eltern und meiner Schwester, die damals 18<br />

Jahre alt war, in der Ankuhnschen Straße 14. Mein Vater war jedoch im Krieg<br />

und ist kurz vor dessen Ende gefallen. Die Ankuhnsche Straße schließt heute<br />

jenseits der Stadtmauer an den Wegeberg an. Früher setzte sie sich auch noch<br />

auf dem Wegeberg fort.<br />

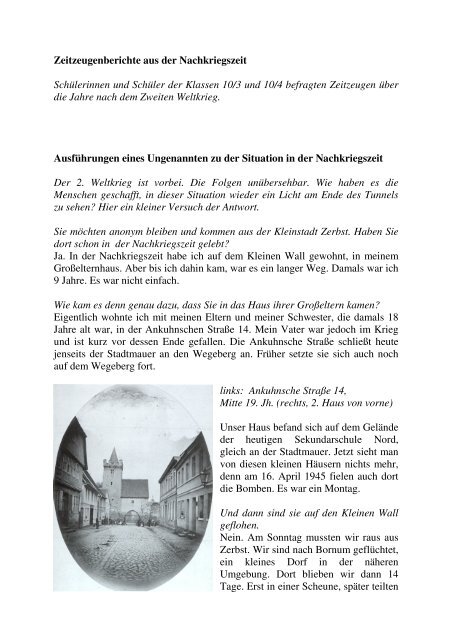

links: Ankuhnsche Straße 14,<br />

Mitte 19. Jh. (rechts, 2. Haus von vorne)<br />

Unser Haus befand sich auf dem Gelände<br />

der heutigen Sekundarschule Nord,<br />

gleich an der Stadtmauer. Jetzt sieht man<br />

von diesen kleinen Häusern nichts mehr,<br />

denn am 16. April 1945 fielen auch dort<br />

die Bomben. Es war ein Montag.<br />

Und dann sind sie auf den Kleinen Wall<br />

geflohen.<br />

Nein. Am Sonntag mussten wir raus aus<br />

<strong>Zerbst</strong>. Wir sind nach Bornum geflüchtet,<br />

ein kleines Dorf in der näheren<br />

Umgebung. Dort blieben wir dann 14<br />

Tage. Erst in einer Scheune, später teilten

wir 3 uns ein kleines Zimmer mit 6 weiteren Personen. Dafür musste meine<br />

Mutter jedoch arbeiten. Als wir wieder nach <strong>Zerbst</strong> zurückgingen, kamen wir<br />

bei einer Tante unter. In der Hopfenbänke Nr. 3. Und dann waren die Russen da.<br />

Sie meinen die sowjetische Befreiungsarmee…<br />

Es war der 8. Mai. Wir mussten innerhalb von 12 Minuten aus dem Haus raus<br />

und fliehen … in unseren Schrebergarten am Wasserturm. Mit uns flüchteten<br />

meine Tante, ihre Familie und die Untermieter. Denn diese Siedlung war für die<br />

Russen vorgesehen. Dann hieß es, wir könnten zurück. Als wir wieder in der<br />

Hopfenbänke waren, mussten wir dann doch wieder in die Laube im<br />

Schrebergarten. Aufgespürt durch russische Soldaten flohen wir noch am selben<br />

Abend zu einer Familie auf der Großen Wiese 9. Neun Wochen auf dem<br />

Dachboden. Zurück in die Hopfenbänke. Und dann letztendlich am 15.<br />

November 1945 zu meiner Großmutter auf den Kleinen Wall 32 im Ankuhn.<br />

Dort lebte auch schon mein Onkel mit seiner Familie. Es war ein kleines Haus.<br />

Wie haben Sie während dieser turbulente Zeit vom Kriegsende bzw. von der<br />

Kapitulation erfahren?<br />

Wie gesagt, ich war damals 9 Jahre alt. Ich habe öfters gehört, dass man vom<br />

Radiosender Oslo sprach, aber wer genau die Bevölkerung informierte? Keine<br />

Ahnung. All solche Dinge wurden aber auch von Mund zu Mund<br />

weitergegeben. Solche Fragen haben sich mir nie gestellt. Für mich war das<br />

schlimmste, dass ich meinen Wellensittich in meinem Elternhaus zurücklassen<br />

musste. Meine Mutter sah da ganz andere Sachen im Vordergrund stehen. Ihre<br />

ganzen Werte und ihr bisheriges Leben lagen in Schutt und Asche. Unsere ganze<br />

Existenz war dahin. Wir hatten nicht mehr als einen kleinen Handwagen und<br />

jeder einen Rucksack mit dem Nötigsten. Ein Handtuch, einen Waschlappen,<br />

Schuhe und Wechselsachen.<br />

Sie standen sozusagen vor dem Nichts. Sind ihnen denn noch einige Dinge aus<br />

den Trümmern ihres Hauses erhalten geblieben?<br />

Meine Mutter und meine Schwester holten das Letzte aus dem Keller heraus.<br />

Sonst wäre es geklaut worden. Es war nicht viel. Ich habe das Haus nur noch als<br />

eine Trümmerstätte gesehen. Ansonsten wurden wir Kinder von uns<br />

unverständlichen Dingen immer etwas ferngehalten. Wir waren zu klein.<br />

Als Sie jedoch nach <strong>Zerbst</strong> zurückkamen, sahen Sie doch auch die übrigen<br />

Trümmerfelder.<br />

Man hörte es bis Bornum krachen, rund 10 km entfernt. 20 Minuten fielen die<br />

Bomben. Ich habe die Trümmer erst gar nicht so wahrgenommen, weil die<br />

Siedlung um die Hopfenbänke nicht zerstört worden war. Später gehörte es zum<br />

Alltag. Sie waren eben da. Die Trümmer. In der Fuhrstraße lagen sie noch sehr<br />

lange. Man muss bedenken, dass diese Straße viel schmaler war als heute. Die

Gerippe der Häuser ragten gespenstisch in den Himmel. Links und rechts<br />

Trümmer. Dazwischen nur ein schmaler Fahrweg.<br />

Aber es wurden doch auch bestimmt viele Wiederaufbauarbeiten geleistet?<br />

Erst einmal mussten die Ruinen der Stadt weggeräumt werden, um Neues bauen<br />

zu können. Dies erledigten die Trümmerfrauen und die Trümmerbahn.<br />

Im Hintergrund Durchbruch in der Stadtmauer für die Trümmerbahn<br />

Meine Schwester arbeitete als Trümmerfrau auf dem Flugplatz und meine<br />

Mutter als Näherin für die Russen im Hotel Anhalt. Irgendwie musste man sich<br />

ja etwas Geld verdienen. Ich kann mich noch erinnern, dass die Trümmerbahn -<br />

ich beschreibe sie mal als Dampf- und Dieselloks mit mehreren Kipploren - in<br />

der Alten Brücke fuhr und dann wurde der Schutt zur alten Badeanstalt<br />

gebracht. Das sind heute diese großen Hügel. Ansonsten bauten private Leute<br />

ihre Häuser wieder auf. Wenn es sich lohnte. Und wenn die Männer bald wieder<br />

zurückkamen. Wenn sie das überhaupt taten. Aber es sind ja auch viele<br />

umgekommen. Beim Angriff. bzw. sie waren einfach weg – aber wohin? Ich<br />

weiß es nicht.<br />

Was ist mit den sowjetischen Besatzern? Haben auch sie beim Aufbau geholfen?<br />

Ich glaube nicht. Aber sicher bin ich mir da nicht.<br />

Wie erlebten Sie die Besatzer weiterhin?<br />

Uns Kindern waren sie immer zugetan. Wir hatten also keine Angst vor ihnen.<br />

Dazu muss ich aber sagen, dass die Russen, die das Haus meiner Tante in den<br />

Hopfenbänken besetzt hatten, relativ vernünftig waren. Zu anderen hatte ich<br />

weniger Kontakt. Aber auch diese haben allerhand Unfug getrieben. So war<br />

doch viel im Haus zerstört worden. Mutwillig oder aus Unwissen. Einer von<br />

ihnen hat mir aber auch meinen Ring weggenommen, den ich einmal von<br />

meinem Onkel geschenkt bekommen habe. Wir durften jedoch die Kaninchen,<br />

die sie zuvor freigelassen hatten, im Garten füttern kommen. Etwas anderes:<br />

Eher die jungen Mädchen hatten Angst. Vor möglicher Vergewaltigung.<br />

Manche wurden deswegen wohl auch versteckt. Meiner Cousine und deren<br />

Freundin soll tatsächlich etwas angetan worden sein. Aber darüber sprach man<br />

nicht. Auch hatten wohl eher unsere Eltern Angst um uns.

Angst. Also Sorge. Die gab es doch bestimmt auch hinsichtlich der<br />

notwendigsten Lebensmittel.<br />

Es gab ja die Lebensmittelkarten. Man ging damit z.B. zum Bäcker und bekam<br />

für den aufgedruckten Wert Brot. Dieser musste die Karten mit dem<br />

Wirtschaftsamt abrechnen und so gelangte er wieder zu Mehl. Doch übermäßig<br />

davon leben konnte man nicht. Man musste schon sparsam wirtschaften.<br />

Wie hat man sich dann weitergeholfen?<br />

Mit Tauschen. Aus diesem Grund kamen auch viele aus ihren zerbombten<br />

Großstädten in den ländlichen Ankuhn. Hier gab es eben Lebensmittel. Ich war<br />

einmal auch mit meiner Tante bei einem, der Möhren zog.<br />

links: Selbstversorgung durch Feldarbeit<br />

Ein andermal war ein Mann mit einem Strauß<br />

Kamille bei uns. Er wollte sie gegen einen<br />

Brotkanten eintauschen. Wir hatten keinen mehr und<br />

noch dazu war es zu seinem Unglück keine echte<br />

Kamille. Das tat mir doch in der Seele weh. Man<br />

tauschte aber auch Kleidung, Schuhe und andere<br />

Haushaltsgegenstände. Es fehlte ja nicht nur an<br />

Nahrungsmitteln. Auch Brennstoffe waren knapp.<br />

Man konnte sich vom Förster eine Erlaubnis zum<br />

Hakholz sammeln geben lassen.<br />

Könnten Sie uns das mit dem Hakholz erklären?<br />

Wer hatte, ging mit einem Handwagen in den Wald.<br />

Mit einer langen Stange, an der ein Haken war,<br />

hakte man trockene Äste von den Bäumen. Mir fällt ein: Meine Mutter hat auch<br />

auf Arbeit eine Kohle mitgehen lassen. So groß war die Not.<br />

Ihre Mutter und Schwester kamen also für den Unterhalt auf. Wie sah es mit<br />

Ihnen aus? Ihre Schulzeit wurde vom Krieg unterbrochen.<br />

Ich ging bis zum Freitag vor dem 16. April zur Schule. Im August/September<br />

1945 begann dann das neue Schuljahr. Es war aber nicht so, dass wir im<br />

Sommer ´45 frei hatten. Wir mussten auf den Acker und Kartoffelkäfer<br />

sammeln. Je Käfer gab es 1 Pfennig und je Gelege sogar 3 Pfennige.<br />

Es wurde in Schichten in der Schule Am Rephuns Garten unterrichtet. Es war<br />

die einzige nach dem Krieg in <strong>Zerbst</strong>, daher ging die erste Hälfte der Schüler<br />

von 7 Uhr bis Mittag zur Schule und darauf die zweite. Dort war ich bis zur 6.<br />

Klasse. Die letzten beiden Jahre ging ich dann im heutigen Rathaus zur Schule.

Was war noch charakteristisch für die Schule der Nachkriegszeit?<br />

Teilweise lief man barfuß, weil man keine Schuhe hatte oder man turnte in<br />

Unterwäsche, weil man kein Sportzeug besaß. Etwas, was heute unvorstellbar<br />

ist: es gab kein Papier. So schrieb ich u. a. auch lange Texte auf Zeitungsränder.<br />

„Man hatte nichts“, sagten Sie. Inwieweit waren die Menschen bereit, sich<br />

gegenseitig zu helfen?<br />

Also, es war schon die Hilfe von einem zum anderen da. In Bornum hausten wir<br />

kurzzeitig in einer Scheune ohne Gegenleistung. Das passierte halt aus der Not<br />

heraus. Aber jeder versuchte sich selbst erstmal zu helfen. Man brauchte eben<br />

selber.<br />

Können Sie sagen, dass Ihr weiteres Leben von dieser Zeit geprägt wurde?<br />

Auf jeden Fall. Ohne Fleiß und Arbeit geht es nicht. Wir durften die Arbeit<br />

damals nicht scheuen, wir mussten aus dem Nichts etwas aufbauen. Hätten wir<br />

nicht fleißig gearbeitet, hätten wir uns nicht das geschaffen, was wir heute<br />

haben. Es wird einem nie etwas in den Schoß fallen. Außerdem muss man auch<br />

andern helfen. Man muss solidarisch denken. Und zudem sparsam sein. Nichts<br />

kaufen, was man nicht unbedingt braucht. Zuletzt: wenn man etwas nicht kann,<br />

muss man es lernen. Es führt kein Weg daran vorbei.<br />

Kleiner Wall 32, vor 1936<br />

Anmerkung: Das Bildmaterial wurde vom Befragten zur Verfügung gestellt.<br />

aufgezeichnet von Andrea Thiem, Klasse 10/3

Der Krieg bedeutete für viele Menschen Leid, Angst und Tod. So spielte dieser<br />

Schmerz auch für unsere Familie eine große Rolle im und nach dem Zweiten<br />

Weltkrieg. Meine Großmutter, Herta Ritter, die beim Ausbruch des Krieges erst<br />

elf Jahre alt war, berichtet über ihre Erlebnisse.<br />

Kriegsbeginn<br />

Auf meine erste Frage, wie sie vom Krieg erfahren habe, holte sie weit aus, denn<br />

Anzeichen gab es angeblich schon länger. Bereits im Sommer 1939 kamen<br />

Soldaten in ihr Heimatdorf Wikoline in Niederschlesien und verlegten Draht auf<br />

den Feldern und bauten Schützengräben und Bunker. Zu der Zeit ahnten die<br />

Menschen im Ort schon, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht. Noch<br />

ein Zeichen gaben auch andere Soldaten. "Öfters kamen Soldaten zu uns nach<br />

Hause, übernachteten dort einmal, zogen dann aber sofort weiter", so Herta<br />

Ritter. Einige Tage bevor der Krieg dann wirklich ausbrach, kam ein Mann aus<br />

der Stadt und gab bekannt, dass der Krieg bald beginnt. Es herrschte immer<br />

mehr Panik und die Wikoliner wurden unruhiger. Am 1. September ´39 war es<br />

dann soweit: Der Krieg brach aus! Die Kinder, darunter auch meine Großmutter<br />

mit ihrem Bruder, rannten aus den Häusern, versteckten sich hinter<br />

Gartenzäunen und zählten hunderte von Flugzeugen, die über den Ort, der nur 3<br />

km Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt liegt, flogen. Es war sowieso<br />

eine Seltenheit mal ein Flugzeug zu sehen – aber plötzlich waren es so viele!<br />

Eins war damals klar: Das konnte nichts Gutes heißen...<br />

Nach 3 Wochen war Polen überrannt und für die Menschen aus Wikoline ging<br />

alles normal weiter.<br />

Flucht<br />

Vom weiteren Verlauf des Krieges hörten die Leute nur über das Radio.<br />

Im Herbst 1944 rückte die Ostfront näher. Manche Familien nahmen<br />

Flüchtlingskinder auf. Auch die Familie meiner Oma hatte ein Pflegekind. Trotz<br />

der näher kommenden Ostfront wurde bei der letzten Einwohnerversammlung<br />

noch behauptet, es bestehe keine Gefahr und alles könne geregelt weitergehen.<br />

Dadurch waren die meisten Bürger vorerst beruhigt, doch dies währte nicht<br />

lange. Schon einen Tag später kam der Befehl zur Flucht für Kinder und<br />

Senioren bis hinter die Oder. Die Menschen wurden aufgeteilt auf Pferd und<br />

Wagen, z.B. musste Hertas Bruder mit der Frau des Lehrers und ihren 3 kleinen<br />

Kindern, einer Rentnerin vom Gut und mit dem Pflegekind nach Mlitsch fliehen.<br />

Da sie nach 5 Tagen wieder zurückkehren sollten, blieben Herta und ihre Mutter<br />

zu Hause, um das restliche Vieh zu versorgen, bis der Bruder zurückkehrt (Der<br />

Vater war derzeitig Soldat). Doch leider wurde aus diesem Vorhaben nichts,<br />

denn wiederum einen Tag später, am 21. Januar 1945, hieß es: "Fertigmachen,<br />

wir müssen alle hinterher. Treff ist um 9 Uhr auf dem Dorfplatz." Sichtlich<br />

berührt schildert Frau Ritter die damaligen Bedingungen. Es waren nämlich<br />

-10°C und es lag eine 30 cm hohe Schneeschicht. Zu allem Übel kam hinzu,<br />

dass sie mit dem Fahrrad fahren mussten, denn der Bruder hatte ja den

Pferdewagen. Tag und Nacht fuhren sie und kamen nach knapp 2 Tagen an.<br />

Endlich Mlitsch erreicht, wollten sie sich von den Strapazen der Fahrt erholen,<br />

doch auch daraus wurde nichts, denn durch Lärm und Krach konnten sie nicht<br />

schlafen. Es ging das Gerücht herum, dass das Treibeis auf der Oder gesprengt<br />

wird, aber schon am nächsten Tag erfuhren sie, dass die Oderbrücke zerstört<br />

worden war, d.h. dass niemand wieder zurück konnte. Kurze Zeit später mussten<br />

sie wieder weiter und so zogen sie von Ort zu Ort. Nicht weit von Dresden<br />

entfernt erlebten sie den "Bombenhagel der Amerikaner, als Dresden zerstört<br />

wurde." Von den Behörden wurde festgelegt, dass sie sich in Niederwirschnitz<br />

im Erzgebirge niederlassen sollen und so kamen sie nach 4 Wochen am 19.<br />

Februar ´45 dort an. Alle Familien wurden zu verschiedenen Bauern aufgeteilt<br />

und arbeiteten dort. Im Ort lebten noch viele andere Flüchtlinge. "Wir fühlten<br />

uns zwar nicht sehr wohl, aber waren froh, endlich mal wieder etwas schlafen zu<br />

können!", berichtete sie mir. Dieser "Luxus" währte allerdings auch nicht lange,<br />

denn wegen "Fliegeralarm und Bombenbeschuss" mussten sie sich alle im<br />

Keller einquartieren. Am 8. Mai 1945 kam dann die Erlösung: Der Krieg war<br />

vorüber!!! Ein Amerikaner gab das lang ersehnte Kriegsende bekannt. Endlich<br />

konnten sie beruhigt schlafen in voller Vorfreude auf die alte Heimat. "Alle<br />

wollten so schnell wie möglich zurück und die Felder bestellen. Deshalb ist der<br />

komplette Ort Wikoline, der mit im Erzgebirge untergebracht war, wieder in<br />

Richtung Heimat gezogen!", schilderte Frau Ritter. Allerdings war das ohne<br />

Erfolg, denn an der Neiße angekommen, wurde niemand über den Fluss<br />

gelassen und so warteten sie dort 3 Wochen in der Hoffnung, doch noch ans Ziel<br />

zu gelangen. Jedoch vergebens!!!<br />

Der weite Weg bis in die jetzige Heimat<br />

Da es nun an der Neiße nicht weiterging, mussten sie umkehren bis nach Linz in<br />

Sachsen. Wieder kamen sie zu einem Bauern und durften dort für Arbeit<br />

wohnen. Der Bauer hatte keine Pferde und deshalb kamen ihm die Wikoliner<br />

mit ihrem Vieh gerade recht. Auf meine Frage, ob sie für die Feldarbeit Geld<br />

bekamen, antwortete Frau Ritter, dass sie Glück hatten und eine Mark pro Tag<br />

bekamen, während andere Familien nichts bekamen. Fast alles schien gut: Der<br />

Krieg war vorbei und sie hatten eine Arbeit und eine Unterkunft, nur der Vater<br />

war noch in Gefangenschaft. Dann die Überraschung: Im September kam er<br />

vorzeitig aus russischer Gefangenschaft, da er krank war, denn er hatte Wasser<br />

in den Beinen und Probleme mit dem Herzen. Endlich war die Familie wieder<br />

komplett. Noch knapp 3 Jahre lebten sie in Linz bis ihnen zu Ohren kam, dass in<br />

Buhlendorf ein Gut aufgelöst wird. Prompt bemühten sie sich um<br />

eine Siedlerstelle, die sie dann auch bekamen. Am 21. Juli 1948 erreichten sie<br />

Buhlendorf nach 2 Tagen Bahnfahrt. Um so schnell wie möglich das Haus fertig<br />

zu bekommen, packten alle mit an. "Früher war das nicht so wie heute. Selbst<br />

Kinder mussten mithelfen. Man konnte nicht mal eben schnell ein Haus bauen<br />

lassen. Das musste selber erledigt werden!", so Herta Ritter.

Nahrung und Trinkwasser<br />

Neues Dorf, neues Haus, neues Feld - woher also neue Nahrung? Auf diese<br />

Frage wurde mir folgendermaßen geantwortet: "Da das Gut aufgelöst worden<br />

war, bekam jeder einen Zentner Getreide und 2 Schafe. Das reichte vorerst<br />

solange, bis man die Felder selber bestellt hatte. Später hatten wir sogar eine<br />

eigene Kuh." Auch das "Trinkwasserproblem" ist ganz gut gelöst worden, selbst<br />

wenn es ziemlich knapp war. Es gab nämlich nur eine Wasserstelle im Dorf.<br />

Zuerst wurde es mit Eimern geholt, später dann mit einem Wasserwagen. Das<br />

erleichterte den Transport extrem.<br />

Unerwartete Wiedersehensfreude<br />

Im Krieg hatten sie viele Tanten, Cousinen und Freunde durch die Flucht aus<br />

den Augen verloren. Glücklicherweise fanden sie sie alle durch Zufall wieder<br />

und die Freude darüber war groß.<br />

Nun begann ein neues Leben, das sich anfangs als schwierig erwies, aber mit der<br />

Zeit immer besser wurde. Bald fand Herta in ihrem Nachbarn ihre große Liebe<br />

und das neue Leben machte ihr wieder Spaß...<br />

aufgezeichnet von Katrin Ritter, Klasse 10/4<br />

Ich habe Meta Schulze (95) aus Lindau befragt, wie sie die Zeit zwischen 1945-<br />

1949 persönlich erlebt hat. Sie schilderte den Kampf ums Überleben und wie<br />

erleichtert sie nach dem Krieg war, hatte aber Angst vor der Zukunft. Ihre<br />

Erfahrungen und Erlebnisse möchte ich in einem Text zusammenfassen.<br />

Meta Schulze lebte nach dem Krieg mit ihren zwei Söhnen Gerhard und Horst,<br />

ihrer Mutter und einigen zugeteilten Umsiedlern in Lindau in einem schönen<br />

großen Haus bzw. Bauernhof, wo sie und ihre Familie einen<br />

Landwirtschaftsbetrieb besaßen. Im Dorf gab es genug Trinkwasser und<br />

Nahrung, wovon die Bewohner in Lindau lebten, aber es wurde bzw. musste<br />

untereinander in der Stadt, in den Familien und bei den Umsiedlern aufgeteilt<br />

werden. Meta erzählte auch, dass es in der Zeit von 1945-1949<br />

Lebensmittelkarten gab. Da sie aufgeteilt werden mussten und es nur wenige<br />

gab, hatten manche Bewohner, die selbst keine Landwirtschaft besaßen, zu<br />

wenig zum Essen. Durch Familie Schulzes eigene Landwirtschaft besaßen sie<br />

Acker und Tiere und konnten sich deshalb gut selber versorgen. Probleme mit<br />

Geld gab es auch nicht, da sie ihre überschüssigen Produkte gewinnbringend<br />

verkaufen konnten. Durch die viele Arbeit auf dem Hof gab es auch ein<br />

Dienstmädchen im Haus, das gut bezahlt wurde. Am 01.05.1945 kamen<br />

Amerikaner und forderten die Bewohner auf, alle Waffen abzugeben. Einen Tag<br />

später waren sie über die Elbe wieder verschwunden. Metas Verkehrsmittel zu<br />

dieser Zeit war ein Fahrrad, mit dem sie überall hinfuhr und all ihre

Erledigungen machte. Meta war verheiratet und ihr Mann Willy war 1945 im<br />

Rückzug aus Frankreich nach Naumburg an der Saale gekommen und schrieb<br />

seiner Ehefrau Meta einen Brief, dass er bald nach Hause kommen würde. Sie<br />

sollte sich keine Sorgen machen. Meta bekam diesen Brief, freute sich und<br />

wartete, aber nach einiger Zeit bekam sie wieder einen Brief aus Belgien, wo<br />

drin stand, dass er von den Amerikanern in Belgien gefangen gehalten wird und<br />

unter Tage arbeiten muss.<br />

Als die Russen kamen, musste die Familie Schulze ihr Haus für ein halbes Jahr<br />

verlassen, sie fanden eine Unterkunft bei Verwandten in Lindau. Das eigene<br />

Haus wurde von Russen bezogen und von Polen geplündert. Nach einem halben<br />

Jahr wurde das Haus aber wieder zurückgegeben, damit sie dort weiter arbeiten<br />

konnten. Zusammen mit Leuten aus Polen musste Meta in der Landwirtschaft<br />

unter Aufsicht der Russen arbeiten, aber Meta hatte ziemlich große Angst und<br />

Respekt, deshalb versteckte sie sich öfters, da die Russen versucht haben sie zu<br />

vergewaltigen. Nach der bedingungslosen Kapitulation im Mai lagen noch<br />

Verwundete in der Scheune bei Schulzes, die dann aber herüber nach<br />

Westdeutschland wollten und Meta sollte mitkommen, aber da sie eine Familie<br />

hatte, blieb sie in Lindau. 1947 kam ihr Mann wieder aus der Gefangenschaft<br />

und alle waren überglücklich. Sie nahmen zu dieser Zeit auch einen zugeteilten<br />

Umsiedler aus Schlesien auf. Ausgebombte wurden auch in Lindau von jedem<br />

aufgenommen. Das Jahr 1947 war sehr trocken im Klima und brachte nicht<br />

soviel Ernte und es gab deshalb wenig zu essen und alle Bauern mussten einen<br />

Soll an Nahrungsmitteln abgeben. Es wurde ihnen auch vorgeschrieben, was sie<br />

anzubauen hatten. Es kamen viele Leute auch aus anderen Städten, die mit den<br />

Dorfbewohnern Ware gegen Nahrungsmittel tauschten. 1948 gab es eine andere<br />

Währung in Deutschland, da es in West und Ost geteilt wurde. Von Lindau<br />

wurden auch Reparationsleistungen für die Russen verlangt. Zum Beispiel<br />

wurde das komplette zweite Bahngleis abmontiert und nach Russland gebracht.<br />

Am 07.10.1949 wurde die DDR gegründet, zu dieser Zeit hatte dann Meta auch<br />

keine Umsiedler mehr im Hause.<br />

Ich hoffe, ich konnte mit meinem Beitrag Metas Leben in der Nachkriegszeit<br />

verdeutlichen und nachvollziehbar machen. An einigen Stellen hat man im<br />

Interview gemerkt, wie schwer es ihr fiel, auf manche Fragen zu antworten, wo<br />

man doch schlechte Erinnerungen hervorholte und man sah, wie ihr Leben als<br />

Tochter, Ehefrau und Mutter in guten und schlechten Zeiten war. Mir selber hat<br />

das Interview Spaß gemacht und ich war sehr gerührt über die Ereignisse in der<br />

Zeit von 1945-1949, die Meta durchlebte.<br />

aufgezeichnet von Jenny Lorenz, Klasse 10/4

Waren Sie ein Flüchtling? Wenn ja, aus welchem Ort mussten Sie fliehen?<br />

Ja, meine Familie und ich (Hans Georg Semrau, geb. 1936) wurden im Februar<br />

1945 von den Russen vertrieben. Wir mussten unser Grundstück in Grünthal<br />

verlassen und wir wurden ausgeraubt. Nach 14 Tagen, die wir noch auf unserem<br />

Grundstück verbringen durften, flohen wir nach Turwangen. Dies war ein<br />

Nachbargrundstück, auf dem wir bis 1947 lebten. Alle Einwohner wurden von<br />

den Russen erschossen und deren Rinder und Schweine liefen in den Wald oder<br />

frei umher.<br />

Wurden Sie von Ihren Eltern getrennt?<br />

Als die Russen zu unserem Grundstück kamen, nahmen sie meinen 43-jährigen<br />

Vater und meinen 71-jährigen Opa gefangen. Sie sollten nach Sibirien geschickt<br />

werden. Uns Kindern sagte meine Mutter, sie kämen bald wieder, um uns zu<br />

beruhigen. Mein Vater und mein Opa wurden, wie auch alle anderen Männer aus<br />

unserer Umgebung, auf einen Wagen verladen und nach Sensburg gebracht.<br />

Dort wurden sie von den Russen verhört. Mein Vater überlebte die Überfahrt<br />

nach Sibirien nicht, da er schon vorher etwas kränklich war. All diese<br />

Informationen bekamen wir von einem Überlebenden, der aus Sibirien<br />

zurückkehrte.<br />

Wurden Sie jemals von Soldaten eines anderen Landes bedroht?<br />

Ich wurde nicht direkt bedroht, da ich mich immer versteckte. Wie ich schon<br />

erzählte, wurden aber mein Vater und mein Opa von Soldaten der Sowjetunion<br />

bedroht und verschleppt. Junge Frauen wurden vergewaltigt, daher versteckten<br />

sich meine älteren Schwestern. Doch meine älteste Schwester wurde entdeckt<br />

und von den Russen bedroht, meine Mutter reagierte und wir mussten unseren<br />

Familienschmuck ausgraben, um meine Schwester freizukaufen. Wir hatten<br />

noch einmal Glück.<br />

Wie schafften Sie es in der Nachkriegszeit zu überleben?<br />

Heute muss ich sagen, wir haben einen großen Anteil, dass wir überlebten und<br />

zusammen geblieben sind, meiner Mutter und meiner ältesten Schwester zu<br />

verdanken. Vor allen Dingen unser Glaube hat uns sehr geholfen. Wir gingen<br />

jeden Sonntag in die Kirche, auch nach unserer Vertreibung.<br />

Hatten Sie genügend Trinkwasser?<br />

Wir hatten immer genügend Trinkwasser, denn auf dem Grundstück, auf dem<br />

wir bis 1947 lebten, war ein Ziehbrunnen. Daraus bekamen wir Brunnenwasser<br />

zum Trinken, Waschen und Kochen.<br />

Woher bekamen Sie Ihre Nahrung?<br />

Im Sommer 1946 gingen meine beiden ältesten Schwestern zu Polen arbeiten.<br />

Ihr Lohn waren Getreide und Rüben, die wir nötig brauchten. Das Getreide<br />

wurde, wie wir es damals nannten, geschruddelt zur Weiterverarbeitung.

Manchmal fing ich ein bis drei Hasen, die es an besonderen Tagen zu essen gab.<br />

Außerdem gab es auf dem Grundstück noch Reste von Zucker, Mehl und<br />

Getreide. Daraus kochten wir hauptsächlich Grütze. Grütze war unser<br />

Hauptnahrungsmittel. Sehr oft pflückten wir Brennnessel, Melde oder<br />

sammelten Kartoffeln. Wenn die Russen das herum laufende Vieh schlachteten,<br />

ließen sie die Därme und Pansen liegen, welche wir uns nahmen. Im Winter<br />

fingen wir Eichelhäher mit Siebfallen. Diese Tiere waren eine besondere<br />

Spezialität. Heutzutage kann man sie mit einer kleinen Taube vergleichen, die<br />

man nur als Sonntagsessen bekommt. 1947/48 waren sehr schwere Jahre für<br />

meine Familie und mich, da es sehr wenig Nahrung gab.<br />

Was war Ihr Ankunftsort? Wie wurden Sie aufgenommen? Wurden Sie verachtet<br />

oder herzlich aufgenommen?<br />

Bevor ich erzähle, wo wir ankamen, finde ich es wichtig zu erzählen, wie wir<br />

den langen Weg zurücklegten. Im Mai 1947 sollten alle Ostpreußen die<br />

polnische Staatsbürgerschaft erhalten. Meine Familie unterschrieb diese<br />

Formulare nicht, also mussten wir Polen verlassen. Anfang Juni wurden wir mit<br />

einem Güterzug ausgesiedelt. Meine Mutter war schon vorbereitet. Sie hatte für<br />

jeden einen kleinen Rucksack aus Leinenhandtüchern genäht. Zuerst mussten<br />

wir zum Bahnhof von Rastenburg. Und unsere Endstation war Jütrichau in<br />

Sachsen-Anhalt. Von dort aus hatten wir einen Fußmarsch nach Wertlau ins<br />

Lager, in dem wir entlaust, unsere Kleider entkeimt und wir gewaschen wurden.<br />

Am 16./17. Juli kam ein Bauer aus Dobritz mit seinem Pferd zum Lager und<br />

holte uns ab. Wir mussten gezwungener Weise untergebracht werden. Bei dem<br />

Bauern bekamen wir ein Zimmer. Meine Mutter, meine 5 Geschwister und ich<br />

lebten dort für einige Zeit. Unser Zimmer war nach drei Tagen mit Wanzen<br />

befallen, was wir nicht von zu Hause kannten. Meine Mutter besorgte sich<br />

Schwefel um unsere Unterkunft auszuschwefeln. Wir mussten drei Tage in der<br />

Scheune übernachten. Meine Familie und ich waren unbeliebt, da wir fremd<br />

waren. In Dobritz gab es noch viele andere Flüchtlinge und so war es für mich<br />

nicht schwer neue Freundschaften zu schließen. Vor der Nachkriegszeit hatte<br />

Dobritz etwa 200 Einwohner, mit den Flüchtlingen gab es 600 Dobritzer.<br />

aufgezeichnet von Lydia Meerkatz, Klasse 10/4<br />

Meine Oma Walli Karge (geb. Röschke) wuchs mit vier weiteren Geschwistern<br />

in Östlich-Neufähr, einem Fischerdorf in der Nähe von Danzig, auf. Ihr Vater<br />

Erich Röschke ernährte die Familie, indem er sich durch Fischen in der Ostsee<br />

Geld verdiente. Als der Krieg begann, wurde ihr Vater einberufen, um in Polen<br />

zu kämpfen. Nach 12 Tagen wurde Erich Röschke aufgrund eines Kopfschusses<br />

ins Lazarett nach Königsberg geliefert, in dem er fünf Jahre blieb. Er wurde von

seinen eigenen Landsleuten angeschossen, weil er die Erkennungsparole nicht<br />

nennen konnte. Ihr Bruder Leo Röschke wurde 1943 als Soldat bei der Marine<br />

eingezogen.<br />

Meine damals 13-jährige Oma erinnert sich, wie ihre Familie in einer Aprilnacht<br />

im Jahre 1945 von deutschen Soldaten aufgefordert wurde, ihr Zuhause<br />

schnellstmöglich zu verlassen. Die Familie hatte keine Zeit mehr, irgendwelches<br />

Hab und Gut einzupacken, also blieb ihnen nur das, was sie am Körper trugen<br />

und alle anderen Gebrauchsgegenstände, Papiere und sonstige Erinnerungsstücke<br />

mussten sie in der Eile der Flucht zurücklassen. Umgebene Dörfer<br />

und auch das von weiten zu erkennende Danzig gingen durch alliierte<br />

Bombenangriffe in Flammen auf. Zum kleinen Hafen des Fischerdorfes rennend<br />

wurde meine Oma Zeuge eines heillosen Durcheinanders: Sie erinnert sich an<br />

die vielen Tiere, die von ihren Weiden in Ostpreußen immer weiter nach<br />

Westpreußen gedrängt wurden, an die anderen Menschen im Dorf, die ihre<br />

Heimat verlassen mussten und an die brennende Landschaft. Mit Fischerbooten<br />

wurden die Familien auf die vor der Danziger Bucht liegenden Halbinsel Hela<br />

verschifft und von dort aus brachte sie das nächste Schiff nach Gotenhafen.<br />

Als sie dort ankamen, trafen sie auf tausende Flüchtlinge, die größtenteils mit<br />

der Gustloff nach Gotenhafen fahren sollten. Elli Röschke, eine ältere Schwester<br />

meiner Oma wurde durch die riesigen Menschenmassen vom Rest der Familie<br />

getrennt und rettete sich mit der Lützow (ehemals Deutschland) trotz<br />

zweimaliger Bombardierungen nach Dänemark. Aber dennoch hatte auch die<br />

Familie meiner Oma vor, mit der Gustloff zu fliehen, da dieses Schiff ja ein<br />

großes und angeblich sehr sicheres Gefährt war. Doch der Opa meiner Oma, ein<br />

erfahrener Fischer, konnte sich denken, dass gerade große Schiffe bevorzugte<br />

Versenkungsziele der alliierten Flieger waren. Deshalb ließ er unter den<br />

tausenden Flüchtlingen Hulda Röschke, die Mutter meiner Oma, und ihre<br />

Kinder ausrufen, um an einem vereinbarten Ort am Hafen mit ihm neu<br />

zusammenzukommen. Als sich die Familie dort getroffen hat, fuhr sie mit einem<br />

Fischkutter auf die offene See, wo sie auf einen Schwimmbagger trafen, der die<br />

Flüchtlingsfamilie aufnahm. Diese Zeit auf dem Schwimmbagger, der sie nach<br />

Stralsund bringen sollte, war geprägt von fürchterlicher Angst und vom Kampf<br />

ums Überleben, denn die Bomben fielen nicht weiter entfernt als 20 Meter ins<br />

Wasser. Zusammen mit drei anderen Familien, die mit an Bord waren, hat meine<br />

Oma ausgeharrt und darauf gehofft, dass keine Bombe den Schwimmbagger<br />

treffen möge, denn das wäre ihr sicherer Tod gewesen. Meine Oma hört noch<br />

heute den Lärm der Bomben, die unmittelbar neben ihnen in die Ostsee stürzten.<br />

Doch ihr Opa hat ihrer Familie durch seinen Ausruf am Gotenhafener Hafen das<br />

Leben gerettet, denn die Gustloff ist bei dieser Fahrt bombardiert worden und<br />

alle Menschen, die sich an Bord befanden, sind ums Leben gekommen. Die<br />

Lützow, auf der sich die Schwester meiner Oma befand, ist bei einem darauf<br />

folgenden Flüchtlingstransport untergegangen. Unter den Toten war auch der

Cousin meiner Oma mit seiner Frau und drei Kindern. Glücklicherweise ist die<br />

Familie meiner Oma sicher in Stralsund eingetroffen und wurde weiter mit der<br />

Bahn ins Strandbad Göhren auf die Insel Rügen transportiert. Die Flüchtlinge<br />

erfuhren Unterstützung durch den Bürgermeister Göhrens, der ihnen<br />

Notunterkünfte zuwies, die den mittellosen Familien ein Dach über dem Kopf<br />

boten. Die Zeit nach der Flucht erwies sich als sehr schwer, denn nur wenige<br />

Flüchtlinge haben Arbeit gefunden und waren somit nicht mehr auf die<br />

Unterstützung von den Göhrener Bürgern angewiesen. Erst als 1947 die ersten<br />

Urlaubsgäste wieder das Strandbad aufsuchten, konnte sich meine Oma als<br />

Zimmermädchen und Kellnerin im Waldhotel ihr Gehalt verdienen, das 70 DM<br />

betrug. Beim Arbeiten im Hotel lernte sie 1948 Herrn Dr. Dengler kennen, der<br />

zusammen mit seiner Familie Urlaub in Gören machte. Herr Dr. Dengler war in<br />

Berlin als Chefredakteur der Zeitung Vorwärts beschäftigt und seine Frau war<br />

Vorsitzende des DFD (Demokratischer Frauenbund Deutschlands). Meine Oma<br />

wurde gefragt, ob sie nicht Kindermädchen bei den Denglers in Berlin werden<br />

möchte und somit verließ sie 1948 Göhren und trat als Kindermädchen in<br />

Stellung. In Berlin, wo meine Oma im russischen Sektor lebte, blieben ihr die<br />

Trümmerfrauen, die mit bloßen Händen die zerstörte Stadt wieder aufbauten,<br />

besonders in Erinnerung. In dieser Zeit fand man mittels eines Suchdienstes<br />

auch die bei der Flucht verlorene Schwester Elli wieder, die in Dänemark in<br />

einem Flüchtlingslager untergebracht war und somit zur Familie nach Göhren<br />

zurückkehren konnte. In Berlin lernte meine Oma den S-Bahnführer Ernst Karge<br />

kennen, den sie später heiratete und zu ihm nach Königs Wusterhausen zog und<br />

dort eine eigene Familie gründete.<br />

Meine Oma erinnert sich nicht gern an den Krieg und die damit verbundenen<br />

Leiden und Schrecken zurück: die Flucht aus der Heimat, die Ängste während<br />

der Flucht und den Neuanfang in einer fremden Stadt im zerstörten Deutschland.<br />

Dennoch ist es ihr sehr wichtig, dass die Generation, die zur Zeit des<br />

Nationalsozialismus gelebt hat, ihre Erinnerungen weitergibt, um zu verhindern,<br />

dass derartiges je wieder passieren kann.<br />

aufgezeichnet von Pia Karge, Klasse 10/4<br />

Bericht einer Zeitzeugin von ihrer Gefangennahme bis zur Freilassung.<br />

Sie möchte gerne anonym bleiben.<br />

Nach einer Denunziation wurde ich am 13.5.1945 im Alter von 23 Jahren von<br />

einem sowjetischen Offizier verhaftet. Der Grund war meine Tätigkeit als<br />

Schreibkraft beim damaligen Sicherheitsdienst der SS, zu der ich als Angestellte<br />

der Stadtverwaltung in <strong>Zerbst</strong> aufgefordert worden war und die ich von 1942 bis<br />

April 1945 ehrenamtlich ausübte. Fünf Polizisten brachen mich nach Rosslau,

wo man mich verhörte. Nach drei Tagen wurde ich nach <strong>Zerbst</strong> zurückgebracht.<br />

Ein Protokoll wurde zwar angefertigt, ich bekam es aber nie zu Gesicht. In<br />

<strong>Zerbst</strong> kam ich in den Keller eines Hauses Am Klapperberg. Die Bewohner der<br />

Fohlenweide-Siedlung hatten Hals über Kopf ihre Häuser räumen müssen, damit<br />

dort in dem relativ abgeschlossenen Wohngebiet die GPU (Sowjetische<br />

Geheimpolizei) ihr Quartier aufschlagen konnte.<br />

In dem Keller erwartete mich Schreckliches. Ich traf dort auf 40 Russinnen, die<br />

von den Deutschen aus ihrer Heimat zur Zwangarbeit verschleppt, aber nun von<br />

ihren eigenen Leuten als Kollaborateure behandelt wurden. Diese Menschen<br />

waren also doppelt bestraft. Dementsprechend war auch der Hass, der mir<br />

entgegenschlug. Drei Wochen musste ich diese Tortur ertragen, bis wir auf<br />

einen LKW, dicht gedrängt stehend, nach Frankfurt/Oder transportiert wurden.<br />

Doch im September besetzen die Polen Frankfurt. Die Deutschen mussten den<br />

Ort verlassen und wir wurden zu Fuß in das 60 km entfernte Lager Jamlitz bei<br />

Cottbus getrieben. Dabei gab es die ersten Toten. Wir wurden dort zu 200<br />

Personen in eine Baracke gepfercht. Auf dem blanken Holzfußboden hatten wir<br />

etwa 50 cm Platz zum Schlafen. Die Verpflegung bestand täglich aus 300 g Brot<br />

und einen halben Liter Wassersuppe. Noch viel schlimmer war die völlige<br />

Isolierung. Die Nachrichtensperre war vollkommen.<br />

Wir wussten nichts von unseren Angehörigen, die auch nicht erfuhren, ob wir<br />

noch am Leben waren. Und dann die schreckliche Ungewissheit, was man mit<br />

uns vor hatte, das Warten auf eine Verurteilung, die nie erfolgte. Die quälenden<br />

Gedanken an das Schicksal unseres Landes ließen uns nicht los, denn wir hatten<br />

keine Ahnung, was in der Welt vorging<br />

Ein Gerücht jagte das andere. Manchmal durften wir unter Bewachung<br />

außerhalb des Lagers für die Lagerleitung Sauerampfer pflücken oder Kartoffeln<br />

sortieren. Das bedeutete „Freiheit“ für ein paar Stunden. Jeden Tag fragten wir<br />

uns: „Wie lange müssen wir das noch ertragen?“<br />

Im August 1947 ging es wieder auf Transport per Güterzug in das NKDW-<br />

Speziallager Mühlberg bei Torgau/Elbe. Und unser Leiden ging weiter. In<br />

Mühlberg setzte das große Sterben ein. Auf Grund der mangelhaften Ernährung<br />

litten Hunderte, ja Tausende der Gefangenen an Dystrophie – wir nannten sie<br />

Hungerkrankheit – die unweigerlich zum Tode führte. Es war von 8000-9000<br />

Toten während unserer Zeit in Mühlberg die Rede. Bei jedem Zählappell stellten<br />

wir neue Lücken fest, vor allem in den Reihen der Männer.<br />

Wie hat man das alles überstanden? Ein starker Wille und eiserne Disziplin<br />

verhinderten die Selbstaufgabe. Wir waren ja noch so jung, wir wollten leben.<br />

Gleichgesinnte fanden sich zu einer festen Gemeinschaft zusammen. Die<br />

Kameradschaft, die Freundschaft, das Beieinandersein, die Übereinstimmung<br />

der Gedanken und Gefühlen halfen uns über die schlimmsten Stunden hinweg.<br />

In dieser Zeit waren es vor allem zwei Frauen, die uns die Kraft zum Überleben<br />

gaben, einmal unsere Barackenältesten, die Schauspielerin Marianne Simson<br />

und die Schriftstellerin Gertrud Waldschütz, die ich bereits im Lager Jamlitz<br />

kennen gelernt hatte. Wir nannten sie liebvoll unsere „Lagermutti“. Mir hat sie

sogar einiger ihrer Gedichte gewidmet. Die Schauspielerin entriss uns dem<br />

Stumpfsinn, indem sie unseren Geist, unser Gedächtnis, unser Hirn trainierte.<br />

Wir mussten Gedichte und Balladen auswendig lernen. Wir spielten Theater.<br />

Alle Lieder, die wir kannten, wurden geübt und im Chor gesungen. Unseren<br />

Geburtstagskindern brachten wir Ständchen. Das half uns über die Tristesse des<br />

Lagerlebens hinweg. Wir ließen uns von dem Elend ringsumher nicht erdrücken.<br />

Alle aus unserem Kreis haben überlebt.<br />

Anfang Juli 1948 begannen die Entlassungen. Ich war inzwischen 26 Jahre alt.<br />

Vor jedem stand die bange Frage: „Was werde ich zu Hause vorfinden?“ Mir<br />

war es in all den Jahren ein einziges Mal gelungen, eine Nachricht<br />

hinauszuschmuggeln und einmal eine zu empfangen. Für mich schlug am 20.<br />

Juli 1948 die Stunde der Freiheit. Mitten in der Nacht kam ich in <strong>Zerbst</strong> an und<br />

wagte mich nicht nach Hause, um meine Eltern nicht zu erschrecken. Auf einer<br />

Holzbank auf dem Bahnhof verbrachte ich die Zeit bis zum Morgen. Auf dem<br />

Heimweg begegnete mir der damalige Oberbürgermeister Willy Wegener. Er<br />

erkannte mich, sprach mich an und stellte mir aber in der Stadtverwaltung in<br />

Aussicht. Ich war erleichtert. Doch erst musste ich mich auf der Kommandantur<br />

melden. Dort wurden mir Verhaltensmaßregeln gegeben und die Verpflichtung<br />

abgenommen, zu niemandem über meinen Aufenthalt in den Internierungslagern<br />

zu sprechen.<br />

So geritten wir in der Öffentlichkeit in Vergessenheit. Deshalb erfüllte es mich<br />

mit besonderer Genugtuung, dass wir nach der Wende durch die Zahlung einer<br />

Entschädigung Anerkennung fanden. Doch kein Geld der Welt kann diese<br />

verlorenen Jahre und all das Erlittene vergessen machen.<br />

aufgezeichnet von Anika Rau, Klasse 10/3<br />

Manche meinen, Geschichte gehe uns nichts an. Erst recht nicht jene<br />

Geschehnisse, die über 60 Jahre zurückliegen. Doch wer auf das 20. Jahrhundert<br />

zurückschaut, entdeckt die absolut größten Gewalttaten in der Geschichte. Viele<br />

Menschen mussten diese miterleben – wie auch der Zeitzeuge Franz Morawietz<br />

aus Straguth, der mir vor kurzem über seine Schicksalstage als Kind ausführlich<br />

berichtete, in denen Flucht, die vorbeiziehende Front, Hunger, Gewalt und die<br />

ersten Schritte in Richtung Neubeginn dazugehörten.<br />

Als das ganze Dorf Waldsiedel (Kreis Falkenberg in Oberschlesien), in dem er<br />

mit seiner Familie wohnte, am 22.01.1945 von der deutschen Wehrmacht<br />

evakuiert wurde, wusste dort noch keiner, wie schwer das Überleben werden<br />

wird. Die deutsche Wehrmacht brauchte ihre Unterkünfte, da sie den nahe<br />

liegenden Flugplatz zur Verteidigung benötigte. Der elfjährige Franz musste<br />

innerhalb weniger Stunden sein Zuhause verlassen und das Nötigste mitnehmen.<br />

Die Flucht war von den Erwachsenen vorbereitet, denn schon lange vorher

estand die Angst vor der russischen Front, die immer näher rückte. Die Pferde<br />

trugen die Lasten von den Betten, Essen, Heu und Hafer. Die Gruppe, bestehend<br />

aus der Familie von Franz Morawietz und anderen Dorfbewohnern, lief in<br />

Richtung Niederschlesien, nach Waldenburg, weiter nach Hirschburg und dann<br />

nach Reichenberg (dem heutigen Liberetsch) in die Tschechoslowakei.<br />

Eigentlich war geplant, dass sie über die Neiße nach Dresden gelangen, aber das<br />

hatten bereits die Russen blockiert. Somit gingen sie zu Fuß weiter bei -20°C bis<br />

-25°C und 3-5 cm Schnee über Prag bis kurz vor Bayern. Dort erfuhren sie von<br />

der deutschen Kapitulation. Somit durften sie in der Tschechoslowakei nicht<br />

bleiben, da diese wieder eigenständig wurde. Die Amerikaner boten ihnen an,<br />

gemeinsam nach Bayern zu gehen, mit der Bedingung, Pferde und Wagen<br />

zurückzulassen, oder sie gingen wieder zurück in die Heimat. Eine schwere<br />

Entscheidung, denn bis dahin waren sie ca. 600 km unter harten winterlichen<br />

Bedingungen gelaufen und hatten entweder im Freien, in Schulen oder in<br />

Gaststätten genächtigt.<br />

Sie gingen zurück, bis kurz hinter Prag, wo ihnen alles von den<br />

Tschechoslowaken weggenommen wurde, außer dem, was sie selber tragen<br />

konnten (hauptsächlich Lebensmittel). Dann wurden sie mit vielen anderen auf<br />

eine Wiese zusammengetrieben. Es gab kein Essen und kein Trinkwasser. Sie<br />

versuchten etwas Trinkwasser durch Regen aufzufangen, dennoch sind viele<br />

verdurstet. Auch Franz war mit seiner Familie und den anderen Dorfbewohnern<br />

dort, die den weiten Weg bis dahin überlebt hatten (ältere Menschen und Babys<br />

sind gestorben). Einige Tage später wurden alle (ca. 50 Leute) in einen Zug<br />

geladen, welcher nur nachts fuhr. Keiner wusste wohin. Endstation war<br />

Theresienstadt, das ehemalige KZ von Hitler. Dort hausten sie in Baracken,<br />

welche von den Tschechoslowaken überwacht wurden. Nun hatten sie die<br />

Hoffnung aufgegeben, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Wieder mussten<br />

sie alles abgeben, was diese verlangten. Die ihnen noch gebliebenen Zigaretten<br />

tauschten sie bei dem Aufpasser ihrer Baracke gegen ihre Freiheit ein. Früh halb<br />

drei kam ein LKW und brachte ca. 39 Leute vor die deutsche Grenze, wo sie<br />

tagelang die Grenzwacht beobachteten und sich dann durch den Wald über die<br />

Grenze in die sowjetische Besatzungszone schlichen.<br />

Ab da ging jede Familie ihren eigenen Weg. Es war bereits Juli 1945. Franz`<br />

Familie fuhr mit dem Zug ziellos von Stadt zu Stadt, im August waren sie auch<br />

schon einmal in <strong>Zerbst</strong>. Sie bettelten oder entwendeten unerlaubt Möhren und<br />

Kartoffeln von den Feldern, um nicht zu verhungern. Als in Jüterbog die Russen<br />

abzogen und die Kasernen frei wurden, gingen sie dort hin. Der Vater zog dann<br />

allein los, um sich Arbeit zu suchen. In Dobritz fand er diese und gleichzeitig<br />

eine Wohnung für seine Familie.<br />

Am 19. September 1945 kam die Familie von Franz Morawietz in Dobritz an,<br />

wo sie sich ein neues Zuhause aufbauten. Ab November 1945 ging Franz nach<br />

fast einem Jahr wieder zur Schule.<br />

Er war als elfjähriger 8 Monate unterwegs ohne ein Dach über dem Kopf, hatte<br />

nicht viel zu essen und ist ca. 1000 km gelaufen. Eine sehr schwere Zeit lag

hinter ihm und seiner Familie, aber auch die folgenden Monate waren nicht<br />

einfach, denn nach der Kapitulation Deutschlands blieb die Hungersnot in der<br />

sowjetischen Besatzungszone bestehen. Erst mit der Währungsreform 1948<br />

verbesserten sich die Lebensbedingungen.<br />

Zu seinen Verwandten, die in Oberschlesien bleiben konnten, aber die polnische<br />

Staatsangehörigkeit annehmen mussten, besteht jahrelanger Kontakt, auch durch<br />

persönliche Besuche. Im Jahr 1997, nach 52 Jahren, kam es zum Kontakt zu<br />

Bekannten, die damals in die britische Besatzungszone gingen.<br />

aufgezeichnet von Madlen Busse, Klasse 10/4<br />

Wie und wo hast du das Kriegsende erlebt?<br />

Ich (Waltraud Sanftenberg) verbrachte meine Jugend in Gehrden. Als der Krieg<br />

1945 endete, war fast das ganze Dorf, es waren ja größten Teils Frauen und<br />

Kinder, im Keller eines Großgrundbesitzers versammelt. Wir hörten, wie<br />

Maschinen langsam anrollten und viele Männer zu Fuß nebenher gingen.<br />

Plötzlich trat ein großer, dunkelhäutiger Amerikaner die Tür auf. Wir sollten alle<br />

die Hände hoch nehmen und hinter den Kopf halten und dann in einer Reihe<br />

herauskommen. Auf dem Hof wurden wir dann alle nach Waffen durchsucht,<br />

sogar die Kinder. Als festgestellt wurde, dass wir keine Waffen besaßen, durften<br />

wir uns wieder frei bewegen, jedoch war das Verlassen des Ortes nicht erlaubt,<br />

weil das Nachbardorf noch mit Deutschen besetzt war und wir sie hätten warnen<br />

können. Es wurden Panzergeschütze auf den Ort Lübs gerichtet, sodass die<br />

Ortschaft im Falle eines Angriffs hätte zerbombt werden können. In den<br />

nächsten Tagen rückten die Amerikaner weiter vor und nahmen auch Lübs ein<br />

und die, ich schätze 30, deutschen Soldaten wurden festgenommen.<br />

Was geschah nach Ende des Krieges?<br />

In einer Nacht wurde es plötzlich still. Wir gingen auf die Straße um zu schauen,<br />

was da los war. Alle Amerikaner zogen ab. Der Ort war in 10 Minuten komplett<br />

leer. Alle wunderten sich, was das zu bedeuten habe, jedoch wurde es uns am<br />

nächsten Morgen klar. Früh kamen Soldaten aus der Sowjetunion an. Sie<br />

bildeten eine Schlange, deren Ende wir gar nicht sehen konnten. Immer mehr<br />

Soldaten zogen durch unsere Straße und wir wussten nicht, was sie mit uns<br />

vorhatten. Sie kamen aus Richtung Leitzkau, zogen über Prödel, Lübs, Gehrden<br />

nach Gödnitz und schlugen in der Nähe des Waldes ihr Lager auf. Ab und zu trat<br />

ein Soldat aus der Reihe und ging in ein Haus. Sie beschädigten nichts, sondern<br />

wühlten "nur" herum und verließen das Haus dann wieder, meist mit einigen<br />

Flaschen Alkohol, die sie aus den Schränken der Leute nahmen. Später kamen<br />

Soldaten öfter in das Dorf, um Decken und Kissen zu holen. Nach Abzug der<br />

Truppen holten sich viele ihre zurückgelassenen Sachen wieder, da keine neuen

Kissen oder Decken zu haben waren. Die meisten kamen mit Pferden, hunderten<br />

von Pferden. Die Schmiede in Gehrden hatten viel zu tun, da alle Pferde<br />

beschlagen werden mussten. Im Großen und Ganzen verhielten sich die Männer<br />

der Sowjetunion jedoch sehr ruhig und wir brauchten sie eigentlich nicht<br />

fürchten.<br />

Wie wurdet ihr mit Nahrungsmitteln versorgt?<br />

Anfangs wurden die Großgrundbesitzer enteignet, dieses Land wurde dann<br />

aufgeteilt. Jeder bekam 5 ha Land zugeteilt und musste diese bewirtschaften.<br />

Von den Endprodukten, die der Acker brachte, musste ein bestimmtes Soll an<br />

z.B. Eiern, Weizen, Milch abgegeben werden und von dem Rest mussten wir<br />

leben. Das Soll wurde dann der Stadtbevölkerung zugeteilt, da diese sich ja nicht<br />

selbst versorgen konnte.<br />

Konntet ihr zur Schule gehen?<br />

Der Unterricht war gesichert, es wurde eine Notschule in einer Gaststätte in<br />

Lübs eingerichtet, die von Kindern aus Gehrden, Lübs, Prödel und Dornburg<br />

besucht wurde. Der Schulweg musste allerdings selbst gemeistert werden, da<br />

keine Busse fuhren. Das hieß für uns, dass wir laufen mussten, denn ein Fahrrad<br />

war Luxus, den wir nicht besaßen.<br />

aufgezeichnet von Daniel Schemionek, Klasse 10/4<br />

Der Ausschnitt eines Dialogs mit der Cousine meines Vaters (75 Jahre)<br />

Wo hast du den Zweiten Weltkrieg erlebt?<br />

Ich habe meine Kindheit bis zur Vertreibung in meinem Geburtsort verlebt. Er<br />

hieß Großkunzendorf und lag damals in Schlesien. An den genauen Hergang des<br />

Krieges kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war damals noch sehr klein.<br />

Jedoch wurde mir vieles nachträglich erzählt. Von meinen Verwandten und von<br />

Freunden, die ich später wieder gesehen habe. Meine Mutter war Schneiderin<br />

und mein Vater arbeitete auf dem Hof, der sich nur ein wenig die Straße runter<br />

befand. Er half dort beim Versorgen der Tiere und bei der Ernte.<br />

Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?<br />

Na ja ... ich würde schon sagen, dass ich ein glückliches Kind war. Unser Dorf<br />

war ziemlich klein und Gefechte gab es in unserer näheren Umgebung auch<br />

nicht. Jedoch kann ich mich noch gut daran erinnern, dass meine Mutter und<br />

meine Tante, die im Nachbarort nicht weit entfernt wohnte, häufig weinten. Uns<br />

Kindern war dann auch klar, dass wieder jemand aus der Familie oder dem<br />

Freundeskreis gefallen sein muss.

Gab es in deiner Familie auch Gefallene?<br />

Ja. Der Bruder meiner Mutter fiel bei Gefechten. Es war schrecklich. Meine<br />

Mutter weinte den ganzen Tag. Sie stand ihren 3 Brüdern immer sehr nahe. Er<br />

war Soldat bei der Wehrmacht, glaube ich. Sie bekam einen Brief von einem<br />

Freund ihres Bruders. Er hatte ihn gebeten, ihr zu schreiben, falls er sterben<br />

sollte. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war 9, als das geschehen ist.<br />

Meine Mutter, mein Vater, meine Tante und ihr Mann saßen mit uns Kindern<br />

am Tisch und lasen den Brief. Ich weiß leider nicht mehr, was genau in dem<br />

Brief stand, jedoch kann ich mich noch gut an dieses bedrückte Gefühl erinnern,<br />

das alle danach hatten. Und an die Stimme meiner Mutter, die nach der Hälfte<br />

abbrach und den Zettel mit zitternden Händen an meinen Vater weiterreichte.<br />

Der Bruder wurde bei einem Gefecht in Ostpreußen von einem russischen<br />

Soldaten erschossen. Es war ein Lungenschuss. Meine Tante hat mir später<br />

erzählt, dass er wohl mit diesem Freund und drei weiteren in einer Scheune<br />

Zuflucht gesucht hatten. Als die zwei zusammen die Scheune verließen um nach<br />

Wasservorräten zu suchen, wurde er in die Lunge getroffen. Der russische<br />

Soldat war allein gewesen. Er sollte wohl das Gelände erkunden. Mein Onkel<br />

hat noch eine Nacht überlebt. Er soll sehr gekämpft haben. Seine Kameraden<br />

brachten ihn zur Kirche des Ortes. Sie fanden dort einen Pfarrer, der auf einem<br />

Feld oder so ein Begräbnis für ihn abhielt. Dieser Freund meines Onkels hat<br />

meine Tante nach Kriegsende besucht.<br />

[...]<br />

An was erinnerst du dich in Bezug auf eure Vertreibung?<br />

Wir wussten, dass der Krieg bald zu Ende sein würde. Auch wenn noch kurze<br />

Zeit vorher der Sieg Deutschlands standfest herausgeschrieen wurde, so wussten<br />

wir doch, dass das nicht stimmte. Die Briefe, die von der Front zu Angehörigen<br />

in unser Dorf kamen, machten uns bewusst, dass Deutschland wohl erliegen<br />

würde. Der Tag, an dem wir dann aus unserem Haus mussten, kam jedoch<br />

überraschend. Aus dem Nachbardorf kamen Leute. Mit Pferdekarren und schwer<br />

beladen mit ihren Sachen. Sie sagten wir sollten sofort unser Haus verlassen und<br />

nach Westen gehen. Jemand Hohes von der Wehrmacht ist in ihr Dorf<br />

gekommen und hat ihnen gesagt, sie sollen jetzt schnell verschwinden. Nur<br />

wenige Kilometer weiter östlich sind die Russen dabei, die Front zu<br />

durchbrechen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sie kämen und das Dorf<br />

einnähmen. Es war Vormittag, als sie in unser Dorf kamen. Meine Mutter<br />

handelte ganz besonnen, aber in höchster Eile. Rasch packte sie ein paar Sachen<br />

für jeden von uns ein. Ich wurde zu meiner Tante geschickt. Sie sollte sich auch<br />

vorbereiten und ich half ihr und ihrem Mann beim Packen. Um die Mittagszeit<br />

kam der Treck dann und wir zogen nach Westen. Meine Mutter wollte zu einem<br />

Cousin in die Stadt. [...] Ich kann mich noch an das dröhnende Geräusch der<br />

Flugzeugmotoren erinnern. Es waren russische Jagdbomber. Sie warfen

Splitterbomben ab und schossen mit ihren Bordkanonen auf unseren Treck. Es<br />

roch so verbrannt. Alle schrieen. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich an der<br />

Hand nahm. Sie rannte mit mir los. In einer Mulde an der Seite von diesem<br />

Feldweg versuchten wir uns zu verstecken. Es waren nur offene Felder um uns.<br />

Das Pferd, das unsere Karre gezogen hat, lag zuckend auf dem Weg. Das Blut<br />

strömte aus seiner Wunde am Hals. Es hat fürchterlich gewiehert. Diese Schreie<br />

werde ich nie vergessen. Mein Vater lag zusammen mit einigen anderen ein paar<br />

Meter weiter in der Mulde. Auf dem Weg lagen die Toten und Verletzten. Es<br />

war so laut. Meine Mutter, sie lag ja halb auf mir, um mich zu schützen, hat aber<br />

nicht geweint und nicht geschrieen. Sie schien vollkommen erstarrt. Meine<br />

Tante und ihr Mann, die auch noch Kleinkinder bei sich hatten, waren<br />

zusammen mit den anderen von unserem Treck weiter hinten geblieben. Auch<br />

mein Cousin war da noch klein. Ihre Schwägerin war bei ihr. Auch sie hatte ein<br />

Baby. Ihr Mann ist kurze Zeit vorher zum Volkssturm abkommandiert worden.<br />

Wir haben nachträglich nichts mehr von ihm gehört. Irgendwann kamen wir in<br />

der Stadt an. Wir wurden dann dort von unseren Verwandten aufgenommen. Sie<br />

hatten ein kleines Haus. [...] Einige Tage später kamen auch meine Tante und<br />

ihre Schwägerin. Es war schrecklich. Als wir meine Tante fragten, wo ihr Mann<br />

sei, begann sie zu weinen. Wir hörten dann, dass er von einer Panzerfaust<br />

getroffen wurde, als sie durch ein besetztes Dorf mussten. Meine Tante lag wohl<br />

hundert Meter entfernt in einem Schützengraben. Er ist vor ihren Augen<br />

verbrannt. Sie sprach nie wieder davon. [...]<br />

Wie würdest du dein nachträgliches Verhältnis zu den Besatzungsmächten<br />

ausdrücken?<br />

Ich weiß von vielen grausamen Taten. Als die Russen unsere Dörfer einnahmen,<br />

gab es viele Vergewaltigungen. Sie haben auch Leute erschossen und erhängt.<br />

Wenn im Nachhinein darüber nachdenkt und alles wieder hochkommt ... Aber<br />

ich weiß auch, dass die Deutschen keinen Deut besser waren. Ich habe heute<br />

nichts gegen Russen oder Amerikaner. Ich muss aber auch sagen, dass ich ihnen<br />

die vielen Zivilopfer nicht verzeihen kann. So viele Menschen mussten einfach<br />

sterben. Aber auf beiden Seiten. Ich kann sagen, dass ich nicht die<br />

Besatzungsmächte hasse, sondern den Krieg und was er aus den Menschen<br />

macht.<br />

aufgezeichnet von Theresa Pfitzner, Klasse 10/3

Russische Kriegsgefangenschaft 1944 – 1949<br />

Um Ihnen meine späteren Handlungen und Ansichten etwas verständlicher zu<br />

machen, lassen sie mich Ihnen erst kurz schildern, wie ich überhaupt nach<br />

Russland kam.<br />

Ich war mit 18 Jahren Obergefreiter in Bergen-Belsen und absolvierte im Alter<br />

von 19 Jahren die Unteroffiziersschule und durchlief eine vollständige Ausbildung<br />

am Flammenwerfer.<br />

1943 bekamen wir den Marschbefehl. Wir kamen unter großen Verlusten bis<br />

nach Sawastopol, wo wir tagelang im Schützengraben lagen. Bei einem Angriff,<br />

der einem Himmelfahrtskommando gleichkam, verweigerten wir den Befehl und<br />

wurden gefangen genommen. Noch auf dem „Schlachtfeld“ wurden wir auf die<br />

Gravur der Waffen-SS untersucht. Diejenigen, die diese Tätowierung aufwiesen,<br />

wurden an Ort und Stelle exekutiert.<br />

Wer sich daraufhin einschmeicheln wollte und voller Verachtung auf sie<br />

spuckte, wurde ebenfalls sofort umgebracht. Das war im Winter 1944.<br />

Ich weiß nicht mehr genau, wohin sie uns damals brachten. Ich weiß nur noch,<br />

dass 40 Männer in einen kleinen Waggon gesperrt wurden und dass es kalt war,<br />

so kalt.<br />

Nun lassen sie mich mit meiner Schilderung der nun folgenden fünf Jahre<br />

beginnen:<br />

Da es mir bei meiner Gefangennahme gelungen war, meine Papiere, sprich<br />

meine Identität zu zerstören, konnte mein Rang nicht ermittelt werden. Diesem<br />

Umstand hatte ich es zu verdanken, dass ich in einer Schmiede arbeiten durfte,<br />

was auch mein erlernter Beruf war. Das Leben im Lager war grausam und die<br />

Lebensbedingungen hart. Das Essen war knapp und wenn du etwas haben<br />

wolltest, musste deine Leistung mindestens 100% betragen, ansonsten wurde<br />

deine Nahrung rationiert. Zu diesem Zeitpunkt überraschten mich die Russen<br />

das erste von vielen Malen. Sie waren uns immer als barbarische Feinde<br />

geschildert worden, doch ich musste erfahren, dass dem keineswegs so war: Die<br />

Gefangenen hatten oftmals sehr wenig Wasser und der nächste Brunnen war drei<br />

Kilometer weiter im Wald. Oft beobachteten wir die Frauen, wenn sie Wasser<br />

holten, doch da wir kein Russisch konnten, war es uns nicht möglich um einen<br />

Schluck zu bitten. Die Frauen müssen uns aber trotzdem bemerkt haben, denn<br />

sie kamen zu uns und ließen uns aus ihren Eimern trinken, wofür wir ihnen sehr<br />

dankbar waren.<br />

In so einem Lager bleibt es nicht aus, dass Gefangene und Wächter voneinander<br />

lernten. Durch die Arbeit in der Schmiede verstand ich bald ein paar Brocken<br />

Russisch. Mein Arbeitsplatz war in jenem Lager auch eine Art Treffpunkt zum<br />

Erzählen für die russischen Soldaten. Und der häufigste Satz den ich in dieser<br />

Zeit von ihnen hörte war: „Hitler nicht gut, Stalin nicht gut. Beide müssen an<br />

den Baum.“<br />

Durch das langsame Verstehen ihrer Sprache kamen mir diese Menschen auf<br />

eine bestimmte Art und Weise näher.

Die Winter dort sind schrecklich: von Oktober bis März nur Dunkelheit, Schnee<br />

und Kälte. Gerade dieser erste Winter, den wir dort verbrachten, ist mir als der<br />

grausamste in Erinnerung geblieben. Im Gegensatz zu den Russen, die warme<br />

Filzkleidung trugen, hatten wir nur unsere dünnen Jacken. An die kalten Tage<br />

und Nächte konnte man sich nach vier Wochen gewöhnen, aber ich hatte immer<br />

Angst vor dem Morgengrauen, wenn man es denn so nennen konnte. Wenn du<br />

wach wirst und siehst, dass der Mann, der in der Nacht neben dir geschlafen<br />

hatte, tot und steif vor Kälte neben dir lag und du beim Augenaufschlagen in<br />

seine aufgerissenen Augen starrst. Mir ist es ein paar Mal so ergangen. Im<br />

Durchschnitt starben in diesem Winter 10-15 Mann pro Nacht. Doch sie konnten<br />

nicht begraben werden, denn die Erde war zu hart, um sie umzugraben. So<br />

wurden die Toten einfach in den Straßengraben geschmissen, wo der Schnee bis<br />

zum Frühling gnädig ihre Körper bedeckte.<br />

Im Frühjahr hatte sich etwas wie „Alltag“ dort eingestellt. Am Morgen wurde<br />

man zusammen mit anderen von vier Soldaten zum jeweiligen<br />

Beschäftigungsort gebracht, wo man ebenfalls unter Aufsicht stand, und abends<br />

wurde man zurück eskortiert. Dass die Soldaten mit voll funktionsfähigen<br />

Gewehren ausgestattet waren, versteht sich.<br />

Dadurch, dass ich ein recht guter Schmied war, bekam ich auch Aufträge von<br />

den Wächtern. Einmal sollte ich für den Koch eine große Suppenkelle<br />

anfertigen. Natürlich bekam ich dafür kein Geld, schließlich war ich ein<br />

Gefangener. Dafür durfte ich mich satt essen und das war in meiner damaligen<br />

Situation wesentlich mehr wert. Ich aß einen halben Eimer Kohlsuppe, in der<br />

Hoffnung mein Frühstück zu sparen. Die Suppe war jedoch so dünn, dass ich<br />

das Gefühl hatte, gar nichts gegessen zu haben. Dies geschah nicht aus böser<br />

Absicht des Kochs, sondern einfach deswegen, weil sie wirklich nichts hatten.<br />

Ein Offizier, der zu mir kam um sein Gewehr reparieren zu lassen, sagte mir<br />

etwas, worüber ich lange nachgedacht habe: „Wenn du nach Hause kommst,<br />

Schmied, warten auf dich ein Teller Suppe und eine Scheibe Brot. Auf mich<br />

warten drei hungrige Kinder.“<br />

Im Sommer wurde ich krank und musste auf die „Krankenstation“. Eine<br />

dreckige, stickige, etwas größere Baracke. Die Betten dort waren dreistöckig<br />

und sehr klein und schmal. Die Tage dort waren der reinste Horror. Wenn einer<br />

starb, dann prügelten sich die anderen um sein übriges Essen, sein Bett und<br />

seine restlichen Habseligkeiten. Nach drei Tagen in diesem Irrenhaus bat ich<br />

darum, wieder an die Arbeit gehen zu dürfen, was mir auch gestattet wurde. Ein<br />

russischer Schmied, der mit mir zusammenarbeitete, erbarmte sich schließlich<br />

und gab mir etwas, das er Medizin nannte. Es hätte genauso gut Gift sein<br />

können, doch es war mir egal. Ich wusste, würde ich nicht an diesem Gift<br />

sterben, dann in einer Woche an der Krankheit. Also trank ich und am nächsten<br />

Tag ging es mir eindeutig besser. Ich fühlte mich jenem Russen zu tiefem Dank<br />

verpflichtet.<br />

Eines Tages wurde ich auf einmal in ein anderes Lager gebracht, wo ich drei<br />

Monate unter Tage arbeiten musste. Irgendjemand hatte meinen militärischen

Rang verraten, denn diese Arbeit war Strafarbeit. In diesen drei Monaten<br />

vegetierte ich mehr dahin, als dass ich lebte. Die Arbeit war sowohl physisch<br />

wie auch psychisch dazu geeignet, einen abzustumpfen und fertig zu machen.<br />

Doch dann wurde das Lager aufgelöst und ich kam wieder in ein anderes.<br />

Dort durfte ich wieder als Schmied arbeiten, und um mein Essen etwas<br />

aufzubessern, schmiedete ich im Austausch für Maiskolben Messer für Kinder.<br />

Im Winter saßen wir abends noch oft in unserer Baracke zusammen und<br />

erzählten einander von der Heimat und wir teilten alle die Hoffnung, dass es<br />

unseren Familien gut gehen möge und wir sie noch mal sehen könnten.<br />

Es war einer solcher Abende, als plötzlich ein paar von den älteren Männern<br />

anfingen „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu singen. Da erst wurde mir bewusst,<br />

dass ich inzwischen 23 Jahre alt war und dies bereits mein viertes Jahr in<br />

Gefangenschaft war. Es sollte nicht mein letztes sein. Ich blieb in diesem<br />

Gefangenenlager bis zum Mai des Jahres 1949, wo ich nach 5-jähriger<br />

Kriegsgefangenschaft Russland endlich verlassen durfte!<br />

Ich traf mich in Berlin mit meinem Bruder, der bereits Anfang 1946 aus<br />

amerikanischer Gefangenschaft entlassen worden war und inzwischen Medizin<br />

studierte.<br />

Ich erinnere mich noch daran: als wir einmal abends ausgehen wollten, drehte<br />

ich mich dauernd um, damit ich sicher sein konnte, dass mich niemand<br />

verfolgte. Mein Bruder musste mich ständig beruhigen, denn ich hatte unter so<br />

vielen Menschen einfach nur Angst. Zu tief waren die Erinnerungen an fünf<br />

verlorene Jahre in mir eingebrannt.<br />

Hiermit möchte ich meine Geschichte beenden. Ich habe längst nicht alles<br />

erzählt, was ich erlebt habe, doch manches ist zu dunkel und zu tief verborgen,<br />

um es nach all den Jahren einfach wieder ans Licht zu bringen. Ich hoffe, Sie<br />

haben dafür Verständnis<br />

aufgezeichnet von Vivien Lock, Klasse 10/3<br />

Zeitzeugenbefragung zu Erlebnissen in der Kindheit im Nachkriegsberlin<br />

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges mussten viele Kinder in den durch Alliierte<br />

und Deutsche zerstörten Städten aufwachsen. Ebenso mein Zeitzeuge, der aus<br />

persönlichen Gründen ungenannt bleiben möchte. Er wird nun von seiner<br />

Kindheit im Nachkriegsberlin berichten.<br />

Wie erlebten sie die ersten Monate, nachdem Sie und ihre Familie wieder nach<br />

Berlin zurückgekehrt waren?<br />

Meine Mutter war in der ersten Zeit, nachdem wir wieder nach Berlin

zurückgekehrt waren, oft auf "Hamsterfahrt", um Lebensmittel zu beschaffen.<br />

Das bedeutete für meinen Bruder, meine Schwester und mich (1945 im Alter<br />

von 10, 6 und 7 Jahren), dass wir so genannte "Schlüsselkinder" waren.<br />

Was meinen Sie mit "Schlüsselkinder"?<br />

Na ja, mit dem Wohnungsschlüssel an einem Band um den Hals konnten wir<br />

nach Hause kommen, wann immer wir wollten. Wir waren uns selbst überlassen,<br />

bis meine Mutter wieder von der Hamsterfahrt zurück war und, wenn es gut<br />

gegangen war, auch mit etwas zu essen. Wann dies der Fall war, war immer<br />

abhängig davon, wie schnell sie bei einem Bauern irgendwo etwas bekam.<br />

Bestenfalls dauerte es nur einen Tag, schlimmstenfalls mehrere.<br />

Sie waren also stark an Ihre Mutter gebunden, aber wie kamen Ihnen andere<br />

Erwachsene zu der Zeit vor?<br />

Ja das stimmt, obwohl Mutter oft unterwegs war, war sie die Einzige, die sich<br />

um uns Kinder kümmerte. Die meisten anderen Erwachsenen erlebte ich als<br />

große Egoisten, die nur mit sich selbst und ihren Problemen beschäftigt waren,<br />

wobei wir Kinder ihnen nur im Wege standen und lästig waren. Ihr Egoismus<br />

kam am stärksten zum Ausdruck in den langen Schlangen vor den<br />

Lebensmittelgeschäften, in denen ich mit den Abschnitten der Lebensmittelmarken<br />

in der Hand stand.<br />

Und was passierte dann?<br />

Dann spielte sich folgendes ab: Ich stellte mich, wie es sich gehört, hinten an. In<br />

der Regel dauerte es aber nicht lange, bis die Erwachsenen hinter mir zuerst<br />

halblaut zu nörgeln begannen, um dann immer lauter zu schimpfen und mich<br />

schließlich als freche Göre zu bezeichnen, die sich vorgedrängelt hatte. Und so<br />

ging es weiter und sogar die Verkäuferinnen schikanierten mich, sodass ich am<br />

Ende eines derartigen Erlebnisses nach Hause kam und Mutter berichtete. was<br />

passiert war, und natürlich mit leeren Händen da stand. Dann hatte auch ich<br />

nichts mehr zu lachen.<br />

Sie haben mir bis jetzt ja nur von Ihrer Mutter erzählt, aber was war mit Ihrem<br />

Vater?<br />

Heute weiß ich, dass mein Vater an der Ostfront gekämpft hat. Zuletzt, d.h. im<br />

Februar 1945 soll er in Sommerfelde/Guben eingesetzt gewesen sein. Das<br />

belegen Unterlagen vom Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes vom 12. Mai<br />

1945. Seither fehlt jede Spur von ihm – er ist und bleibt vermisst.<br />

Also war Ihr Vater eigentlich nie da, wie bewältigten Sie das?<br />

Das ist wohl wahr, und da mir immer mehr bewusst wurde, wie sehr die<br />

Erwachsenen gegen uns Kinder waren, umso mehr sehnte ich mich nach<br />

meinem Vater. Diese Sehnsucht gründete sich auf viele Ungerechtigkeiten der<br />

Erwachsenen mir und anderen Kindern gegenüber. So kam es, dass ich heimlich

alles aufschrieb und die fromme Hoffnung hegte, ihm in absehbarer Zeit eines<br />

Tages meine Liste zeigen zu dürfen und dass er mich ganz bestimmt verstehen<br />

würde! Die Liste wurde im Laufe der Jahre sehr lang! Jahrelang stand mein<br />

Vater auch an erster stelle meines Abendgebetes. Es dauerte also seine Zeit, bis<br />

ich begriff, dass es sinnlos war, Jahre nach Kriegsende Gott zu bitten, meinen<br />

Vater zu "behüten", zu beschützen und ihn "bald" und "gesund" wieder aus dem<br />

Krieg zurückkommen zu lassen. Als ich soweit war, landete die Liste im<br />

Mülleimer und mein Abendgebet umfasste nicht länger meinen Vater.<br />

Wie sah es eigentlich mit der Religion in dieser Zeit bei Ihnen aus?<br />

Wir beteten auch vor jeder Mahlzeit. Dieses Gebet leitete Mutter immer ein mit<br />

den Worten: "Komm Herr Jesus, sei unser Gast...". Eines Tages aber, als wir<br />

besonders wenig Essen auf dem Tisch hatten, kam sie nicht weiter, denn mein<br />

Bruder unterbrach sie vorwurfsvoll und sagte: "Nein, lade den nicht auch noch<br />

ein. Das Essen reicht ja nicht einmal für uns!" Am Mittagstisch geschah aber<br />

auch sonst so einiges, was sich nicht nur auf himmlische Vorkommnisse<br />

beschränkte, sondern auch durchaus sehr reale Formen annahm.<br />

Wie sah denn so etwas aus?<br />

Ja, das war schon was! (lacht) Also: Ich saß neben meinem Bruder und Mutter<br />

hatte das wenige Essen gerecht auf den Tellern verteilt. Jeder hatte einen<br />

Eierkuchen mit einem Klecks Sirup erhalten. Als wir gerade zu essen beginnen<br />

wollten, spuckte Dieter auf meinen Eierkuchen! Erstaunt und angeekelt guckte<br />

ich abwechselnd zu ihm und auf meinen Eierkuchen, bis es aus mir<br />

herausplatzte: "Den Eierkuchen will ich nicht essen!" Und gerade auf diese<br />

Reaktion hatte er gewartet und nahm sich unschuldig meinen Eierkuchen. Fortan<br />

saß ich immer außer Reichweite seiner Spuckattacken.<br />

Das ist ja schon ein starkes Stück! Gibt es noch mehr solcher Geschichten?<br />

Aber natürlich! (lacht) Wenn die Fenster unserer im Parterre gelegenen<br />

Wohnung geschlossen und die Gardinen zugezogen waren, beendeten wir<br />

Geschwister normalerweise jede Mahlzeit, indem wir unsere Teller ableckten.<br />

Jeder noch so kleine Rest wurde verwertet. Im Sommer jedoch, wenn die<br />

Fenster offen standen, konnten die Leute, die vorbeigingen, sehen, was und auch<br />

wie gegessen wurde (grinst). Wenn es dann soweit war, dass die Teller<br />

abgeleckt werden sollten, verschwanden unsere vier Köpfe und Teller unter dem<br />

Tisch. So konnte keiner sehen, was wir taten und Mutter brauchte sich nicht für<br />

uns zu schämen!<br />

Wie sah es bei Ihnen eigentlich mit der Nahrungsversorgung genau aus, mussten<br />

sie oft hungern und wie ging es unter Ihren Geschwistern zu?<br />

Alle waren wir mehr oder weniger hungrig; einige waren es mehr, andere<br />

weniger. Doch da gab es auch noch jene, die extrem hungrig waren. Zu denen<br />

gehörte mein Bruder. In seiner Verzweiflung aß er manchmal auch etwas, von

dem ich kaum zu träumen wagte, dass es überhaupt essbar ist. Dies erklärte<br />

teilweise auch, dass zu Hause immer wieder Dinge auf mysteriöse Weise<br />

verschwanden. Wenn dies der Fall war, fragte Mutter uns immer, doch jedes<br />

Mal dasselbe Ergebnis: Keiner wusste etwas, hatte etwas gehört oder gesehen.<br />

Ich zog es immer vor zu schweigen, da mein lieber Bruder mir Dresche<br />

angeboten hatte.<br />

Versuchte Ihre Mutter dies nicht irgendwie zu verhindern?<br />

Tja! (lacht) .Aus Platzmangel aßen wir meistens im Wohnzimmer. Also musste<br />

alles, was gebraucht wurde, aus der Küche ins Wohnzimmer gebracht werden.<br />

Manchmal passierte es aber, dass doch mal etwas vergessen wurde. Unter<br />

"normalen" Umständen würde man sagen: "Na und?" Nun muss man aber<br />

bedenken, dass die Nachkriegsjahre aber eben nicht "normal" waren! Wenn also<br />

etwas vergessen wurde, wurde einer von uns damit beauftragt, es zu holen.<br />

Damit lief Mutter aber Gefahr, dass dieser schnell etwas in den Mund stecken<br />

konnte, bevor er wieder im Wohnzimmer war (lacht). Um dies zu vermeiden,<br />

waren viele Mütter auf die Idee gekommen, dass ihre Kinder auf dem Weg in<br />

die Küche pfeifen sollten. Da hieß es gehorchen und einsehen, dass es<br />

unmöglich war, gleichzeitig zu kauen und zu pfeifen.<br />

Aber Sie schafften es trotzdem Ihre Mutter zu überlisten, oder?<br />

So war es! Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Speisekammer übte auf uns<br />

Kinder irgendwie magische Kräfte aus! Teils weil ihre Tür fast immer<br />

verschlossen war, teils weil wir uns gerade aus diesem Grund einbildeten, dass<br />

sich hinter der Tür alle mögliche Leckereien verborgen hielten. Leckerbissen,<br />

die nur darauf warteten, dass wir an sie herankamen, und Dieter war in dieser<br />

Beziehung sehr erfinderisch, um dies in die Tat umzusetzen.<br />

Können Sie mir mehr dazu erzählen?<br />

Sicher doch! Die Speisekammer besaß ein kleines Lüftungsfenster zum Balkon<br />

hin, das meistens immer nur angelehnt war. Durch dieses Fenster steckte er<br />

einen Ausklopfer, bis er damit die Innenseite der Tür erreichte. Dort hakte er<br />

den Ausklopfer am Riegel ein und zog ihn zurück. Die Tür war geöffnet! - ohne<br />

Beschädigungen zu hinterlassen. Mein Bruder ließ es erst, als er eines Tages ein<br />

Glas mit Schmierseife für Honig hielt.<br />

Wie kam es eigentlich, dass dies bei ihnen an der Tagesordnung war?<br />

Oftmals war es für meine Mutter schwierig herauszufinden, wer von uns etwas<br />

angestellt hatte und schuldig war. Wir sagten Unwahrheiten oder<br />

Halbwahrheiten, stritten alles ab oder erfanden Ausreden. Heute habe ich dafür<br />

eine Erklärung, warum wir so waren, damals hatte ich keine. Die Erwachsenen,<br />

die uns im Nachkriegsberlin umgaben, waren unsere Vorbilder. Wir taten letzten<br />