Ãberprüfung des Betriebszustandes von ...

Ãberprüfung des Betriebszustandes von ...

Ãberprüfung des Betriebszustandes von ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

REGELBLÄTTER DES ÖSTERREICHISCHEN<br />

WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFTSVERBANDES<br />

Überprüfung <strong>des</strong> Betriebszustan<strong>des</strong><br />

<strong>von</strong><br />

Abwasserreinigungsanlagen<br />

gemäß § 134 WRG<br />

ÖWAV-Regelblatt 37<br />

ENTWURF<br />

Stand: 15.4.2008<br />

KOMMISSIONSVERTRIEB: ON ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT, A-1020 WIEN, HEINESTRASSE 38

RB37_15_04_08.doc 2<br />

Überprüfung <strong>des</strong> Betriebszustan<strong>des</strong><br />

<strong>von</strong><br />

Abwasserreinigungsanlagen<br />

gemäß § 134 WRG<br />

ÖWAV-Regelblatt 37<br />

Bearbeitet durch die Fachgruppe<br />

Abwassertechnik und Gewässerschutz<br />

im ÖWAV<br />

Wien 2008<br />

ÖSTERREICHISCHER WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND, A-1010 WIEN, MARC-AUREL-STRASSE 5

RB37_15_04_08.doc 3<br />

Alle Rechte vorbehalten.<br />

© 2008 by Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, A-1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 5<br />

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Zustimmung <strong>des</strong><br />

Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverban<strong>des</strong> gestattet.

RB37_15_04_08.doc 4<br />

V O R W O R T<br />

Durch große Investitionen in die Abwasserreinigung (ca. 110 – 180 Mio. € im Jahr) ist es in Österreich<br />

gelungen, die Gewässergüte wesentlich zu verbessern. Der Betrieb der Kläranlagen wird auf<br />

Grund gesetzlicher Vorgaben laufend überwacht, die Ergebnisse werden dokumentiert und veröffentlicht.<br />

Inwiefern diese mit öffentlichen Geldern errichteten Anlagen auch im erforderlichen Ausmaß in<br />

Stand gehalten werden, ist zumeist nicht erfasst. Bei kaufmännischer Betrachtung geht man in der<br />

Regel <strong>von</strong> Abschreibungszeiträumen <strong>von</strong> 5 – 25 Jahren (je nach Anlagenteil) aus. Das heißt, dass<br />

nach dem o.a. Zeitraum Anlagen oder Teile da<strong>von</strong> durch Neuanschaffungen ersetzt werden müssten.<br />

Eine entsprechende Wartung und Instandhaltung können aber Funktion und Wert erhalten,<br />

die Lebensdauer wesentlich verlängern und damit Kosten einsparen. Ebenso werden dadurch die<br />

Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der Einrichtungen sowie der Arbeitnehmerschutz im Regelfall<br />

wesentlich verbessert, wodurch ebenfalls Betriebskosten eingespart werden können.<br />

Es ist sinnvoll und notwendig, die Kläranlagen auch in dieser Hinsicht regelmäßig zu überprüfen,<br />

die Ergebnisse zu dokumentieren und daraus die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten und umzusetzen.<br />

Grundsätzliche gesetzliche Regelungen zur Durchführung dieser Überprüfungen bestehen<br />

zwar im § 134 <strong>des</strong> Wasserrechtsgesetzes (WRG), wurden in der Praxis jedoch mangels entsprechender<br />

konkreter Richtlinien unterschiedlich gehandhabt.<br />

Das vorliegende Regelblatt soll hiezu eine Handlungsanleitung bieten, die eine österreichweit einheitliche<br />

Umsetzung ermöglicht. Bei der Ausarbeitung wurde besonders darauf Bedacht genommen,<br />

dass die Überprüfung auf einfache Art und Weise mit geringem finanziellem Aufwand in kurzer<br />

Zeit erfolgen kann. Anhand <strong>von</strong> Checklisten sollen mittels einer Analyse der Zustand der Bauwerke<br />

und der Ausrüstung sowie die Organisation und Dokumentation der Wartung und Instandhaltung<br />

erhoben und damit der kurz-, mittel- und langfristige Verbesserungsbedarf aufgezeigt werden.<br />

Das vorliegende Regelblatt soll als Richtlinie für die Erstellung der im Wasserrechtsgesetz geforderten<br />

Überprüfungsbefunde dienen. Darüber hinaus wird eine Anleitung für die betriebsinterne<br />

Eigenüberprüfung vorgeschlagen.<br />

Grundsätzlich soll mit dieser Vorgangsweise ein weiterer Schritt zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen<br />

und wirtschaftlichen Kläranlagenbetriebes im Sinne eines Qualitätsmanagements gemacht<br />

werden.<br />

Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gelten in diesem Arbeitsbehelf die für die personenbezogenen<br />

Bezeichnungen (z.B. Arbeitgeber, Dienstgeber, Arbeitnehmer, Dienstnehmer) gewählten Formen<br />

für beide Geschlechter, d.h. es wird auf die schwerer lesbare Form „...Innen“ verzichtet.<br />

ÖSTERREICHISCHER WASSER-<br />

UND ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND<br />

Wien, im April 2008

RB37_15_04_08.doc 5<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

1 Veranlassung, Zielsetzung ................................................................................................. 7<br />

2 Gesetzliche Basis ............................................................................................................... 7<br />

2.1 Wasserrechtsgesetz (WRG) .................................................................................................7<br />

2.2 Regelmäßige Überprüfungen nach sonstigen Gesetzen.......................................................7<br />

3 Anforderungen an die Prüfer.............................................................................................. 7<br />

4 Vorbereitung der Überprüfung........................................................................................... 8<br />

5 Durchführung der Überprüfung ......................................................................................... 9<br />

5.1 Übereinstimmung mit dem wasserrechtlich bewilligten Zustand........................................9<br />

5.2 Funktions- und Zustandsüberprüfung der Anlage ...............................................................9<br />

5.3 Beurteilung der Betriebsorganisation.................................................................................10<br />

5.4 Prüfbericht (Dokumentation der Überprüfung) .................................................................10<br />

6 Erläuterungen zur „Checkliste Fremdüberprüfung“ und zum „Prüffragenkatalog“ ........ 11<br />

6.1 Checklisten zur Überprüfung.............................................................................................11<br />

6.2 Gliederung Prüffragenkatalog............................................................................................14<br />

6.2.1 Bau und betriebliche Einrichtungen (Prüfnummern 1000 ff.) ...................................14<br />

6.2.2 Maschinelle Einrichtungen (Prüfnummern 2000 ff.).................................................16<br />

6.2.3 Elektro- und messtechnische Ausrüstung (Prüfnummern 3000 ff.)..........................17<br />

6.2.4 Betriebsführung - Personal (Prüfnummern 4000 ff.).................................................18<br />

6.2.5 Sicherheit (Prüfnummern 5000 ff.)............................................................................18<br />

6.2.6 Gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen (Prüfnummern 6000 ff.)....19<br />

7 Eigenüberprüfung – empfohlene Maßnahmen................................................................. 20<br />

8 EG-Richtlinien, Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und Literatur............................... 21<br />

9 Anhänge ........................................................................................................................... 23

RB37_15_04_08.doc 6<br />

An der Erarbeitung <strong>des</strong> ÖWAV-Regelblattes 37 haben mitgewirkt:<br />

DI Wolfgang GEYER, Wien, als Leiter<br />

DI Wilfried AMBROSCH, Kapfenberg<br />

Ing. Gerhard FRANC, Schwechat<br />

Ing. Franz HAUSER, Graz<br />

DI Dr. Friedrich HEFLER, Wien<br />

DI Walter HELL, Wien<br />

DI Richard KAISER, Saalfelden<br />

Ing. Klaus Mario KOPIA, Wien<br />

DI Dr. Dietmar MOSER, St. Pölten<br />

DI Norbert NECHANSKY, Salzburg<br />

DI Dr. Leopold PRENDL, Himberg<br />

DI Dr. Reinhard ROSTEK, Strass i.Z.<br />

KR Claus SALZMANN, Saalfelden<br />

DI Dr. Peter SCHWEIGHOFER, Linz<br />

wHR DI Gerhard SPATZIERER, Wulkaprodersdorf<br />

Ing. Bettina WENZEL, Linz

RB37_15_04_08.doc 7<br />

1 Veranlassung, Zielsetzung<br />

Laut Wasserrechtsgesetz müssen Kläranlagenbetreiber ihre Anlagen min<strong>des</strong>tens alle fünf Jahre<br />

überprüfen lassen. Um die Überwachung <strong>von</strong> Reinigungsleistung und Ablaufqualität bun<strong>des</strong>weit zu<br />

vereinheitlichen, hat der ÖWAV die Regelblätter 6, Teil 1 und Teil 2, erstellt.<br />

Die Beurteilung <strong>des</strong> Betriebszustan<strong>des</strong> der Anlage wird im Regelblatt 6, Teil 2 unter Pkt. 3.5 erwähnt,<br />

konkrete Handlungsanleitungen dazu sind nicht enthalten.<br />

Mit dem vorliegenden Regelblatt soll eine einheitliche Grundlage für die Beurteilung <strong>des</strong> Bau- und<br />

Betriebszustan<strong>des</strong> <strong>von</strong> Abwasserreinigungsanlagen sowie der Betriebsorganisation und Qualitätssicherung<br />

zur Funktions- und Werterhaltung geschaffen werden. Folgende Ziele sollen erreicht werden:<br />

‣ Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur periodischen Zustandserfassung der Anlagen nach<br />

einheitlichen Richtlinien<br />

‣ Funktions- und Werterhaltung<br />

‣ Grundlagen für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />

‣ Unterstützung der Betriebsorganisation in der Qualitätssicherung.<br />

2 Gesetzliche Basis<br />

2.1 Wasserrechtsgesetz (WRG)<br />

Gemäß § 134 (1, 2) haben die Wasserberechtigten das Maß der Einwirkung auf ein Gewässer sowie<br />

den Betriebszustand und die Wirksamkeit der bewilligten Abwasserreinigungsanlagen auf ihre Kosten<br />

durch Sachverständige oder geeignete Anstalten und Unternehmungen überprüfen zu lassen.<br />

Überprüfungen haben dabei in Zeitabständen <strong>von</strong> höchstens 5 Jahren zu erfolgen, sofern die Wasserrechtsbehörde<br />

nicht unter Bedachtnahme auf besondere Umstände (z. B. sensibler Vorfluter, gefährliche<br />

Abwasserinhaltsstoffe) kürzere Zeitabstände vorschreibt.<br />

Dies betrifft gemäß § 134 (4) auch Anlagen zur Lagerung oder zur Leitung wassergefährdender<br />

Stoffe, bei denen die Wirksamkeit der zum Schutz der Gewässer getroffenen Vorkehrungen, insbesondere<br />

die Dichtheit <strong>von</strong> Behältern und Leitungen, überprüft werden muss.<br />

Gemäß § 134 (5) hat der Wasserberechtigte über das Ergebnis der Überprüfung der zuständigen<br />

Wasserrechtsbehörde unaufgefordert einen Befund vorzulegen.<br />

2.2 Regelmäßige Überprüfungen nach sonstigen Gesetzen<br />

Neben dem Wasserrechtsgesetz gibt es noch eine Reihe <strong>von</strong> Gesetzen und Verordnungen, nach denen<br />

weitere Detailüberprüfungen (auch Eigenüberprüfungen) für einzelne Teilbereiche <strong>von</strong> Kläranlagen<br />

durchzuführen sind, deren Ziel die Arbeitnehmer- und Betriebssicherheit ist. Das Vorhandensein<br />

und die Aktualität dieser Überprüfungen nach sonstigen Gesetzen sind im Rahmen der<br />

in diesem Regelblatt vorgeschlagenen Überprüfung stichprobenartig festzustellen.<br />

3 Anforderungen an die Prüfer<br />

Sachverständige oder geeignete Anstalten und Unternehmungen im Sinne <strong>von</strong> § 134 sind vom Anlagenbetreiber<br />

unabhängige Personen ("Prüfer"), die über das besondere Wissen verfügen, das für<br />

die Projektierung, die Errichtung und den Betrieb <strong>von</strong> Abwasserreinigungsanlagen erforderlich ist.

RB37_15_04_08.doc 8<br />

Einzelne Gewerke, wie Elektrotechnik, Gastechnik, Sicherheitstechnik u.a. sowie der Arbeitnehmer/Innenschutz<br />

u.a. werden gegebenenfalls <strong>von</strong> zusätzlichen Fachleuten zu beurteilen sein.<br />

Teile der Überprüfung können auch <strong>von</strong> geeignetem eigenem Personal <strong>des</strong> Anlagenbetreibers<br />

durchgeführt werden. Als geeignet und fachkundig sind diese Personen dann anzusehen, wenn sie<br />

nach ihrem Bildungsgang und ihrer bisherigen Tätigkeit die für die jeweilige Prüfung notwendigen<br />

fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte<br />

Durchführung der Prüfungsarbeiten bieten. Sie müssen die Ergebnisse der Überprüfung mit ihrer<br />

Unterschrift bestätigen.<br />

In diesem Fall hat der Prüfer die Begutachtung <strong>des</strong> Betriebsangehörigen stichprobenartig nachzuvollziehen<br />

und die Plausibilität zu beurteilen. Die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben in<br />

diesen Protokollen und Unterlagen verbleibt beim Ersteller.<br />

4 Vorbereitung der Überprüfung<br />

Auftraggeber und Prüfer sollten vorab einvernehmlich den Prüfumfang abgrenzen und festlegen,<br />

welche Unterlagen und Ergebnisse der Eigenüberprüfungen dem Prüfer vom Anlagenbetreiber zur<br />

Verfügung gestellt werden können.<br />

a) Vorbereitung durch den Betreiber<br />

Der Anlagenbetreiber sollte dem Prüfer alle aktuellen Unterlagen vorbereiten oder übermitteln, die<br />

dieser zur Kenntnis und Überprüfung der Kläranlage benötigt (Wartungsbücher, Instandhaltungsund<br />

Revisionsberichte, Unterlagen über Eigenüberprüfungen; Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide,<br />

Bestandspläne, Betriebsordnung, Evaluierung, sämtliche Fremdüberwachungen etc.)<br />

Durch entsprechende Dokumentation der in Eigenüberprüfung vorgenommenen Messungen und<br />

Inspektionen sowie der ordnungsgemäßen Führung betrieblich relevanter Aufzeichnungen (z. B.<br />

Wartungsdatei, Arbeitsberichte, Leistungsnachweise <strong>von</strong> Fremdfirmen etc.) kann der Aufwand der<br />

Überprüfung nach § 134 WRG deutlich reduziert werden.<br />

Der Anlagenbetreiber kann Teile <strong>des</strong> geforderten Prüfumfanges selbst oder durch Vergaben an befugte<br />

Fremdfirmen bearbeiten. Beispiele dafür sind: (Foto-) Dokumentation <strong>des</strong> Bauzustan<strong>des</strong> <strong>von</strong><br />

entleerten Becken [eine gesonderte Entleerung <strong>von</strong> Bauwerken allein zum Zweck der Überprüfung<br />

ist nicht erforderlich], Dichtheitsnachweise für Rohrleitungen, Prüfung der Funktionsfähigkeit aller<br />

Not-Aus-Taster u. Ä. Alle selbst vorgenommenen Überprüfungen sind nachvollziehbar zu<br />

dokumentieren.<br />

Über die durchgeführten Wartungen sind die entsprechenden Nachweise bereit zu halten.<br />

b) Vorbereitung durch den Prüfer<br />

Die gesamte Überprüfung der Kläranlage ist darauf aufgebaut, dass für die einzelnen baulichen und<br />

betrieblichen Bereiche Prüffragen aus dem „Prüffragenkatalog Fremdüberprüfung“ (s. Anhang<br />

3) abgearbeitet werden. Dazu ist es vorab erforderlich, die Anlagenkonfiguration und die Randbedingungen<br />

zu erfassen und aus diesem Prüffragenkatalog eine anlagenbezogene Prüfliste – die<br />

„Checkliste Fremdüberprüfung“ (s. Anhang 4) – aufzustellen. Nach folgenden Schritten ist vorzugehen:<br />

• Erfassung der Grunddaten der Abwasserreinigungsanlage anhand <strong>von</strong> Bestandsprojekt, Betriebsanleitung,<br />

Prospekt etc. Daraus ist eine Zusammenstellung der allgemeinen Daten gemäß

RB37_15_04_08.doc 9<br />

Beilage „Musterbericht“ (s. Anhang 10) anzufertigen. Die Anlagenbeschreibung ist mit einem<br />

Lageplan und möglichst mit einem Fließschema zu ergänzen.<br />

• Erfassung der aktuellen wasserrechtlichen Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide und sonstiger<br />

behördlicher Auflagen.<br />

• Erstellung der „Checkliste Fremdüberprüfung“. Bei Eingabe der Anlagenteile mit Co<strong>des</strong> (Erfassung<br />

s. oben) wird aus dem allgemeinen Fragenkatalog (gegliedert nach sachlichen Bereichen)<br />

EDV-unterstützt ein Entwurf der „Checkliste Fremdüberprüfung“ erstellt. Dieser<br />

Entwurf enthält die Prüffragen, die sinngemäß bei den einzelnen Anlagenteilen anzuwenden<br />

sind. Zur Anpassung an spezielle Anlagenverhältnisse sind vom Prüfer einzelne Prüffragen zu<br />

ergänzen bzw. nicht relevante Prüffragen (für nicht vorhandene Anlagenteile) zu streichen.<br />

Daraus entsteht die anlagenbezogene "Checkliste Fremdüberprüfung", die auch für die<br />

Wiederholungsprüfungen verwendet werden kann.<br />

5 Durchführung der Überprüfung<br />

Bei der ersten Überprüfung sind umfangreichere Vorarbeiten zur Erfassung der Anlage, der Randbedingungen<br />

und zur grundsätzlichen Zusammenstellung <strong>des</strong> anlagenspezifischen Prüfberichtes<br />

erforderlich. Dieser Bereich kann bei den Wiederholungsprüfungen auf eine Kontrolle der Aktualität<br />

begrenzt werden.<br />

Sämtliche im Regelblatt angeführten Fristen bzw. Prüfintervalle gelten ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme<br />

der Anlage/<strong>des</strong> Anlagenteils.<br />

5.1 Übereinstimmung mit dem wasserrechtlich bewilligten Zustand<br />

Der Prüfer hat in die Projekts- und Ausführungsunterlagen sowie in die Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide<br />

Einsicht zu nehmen.<br />

Es ist festzustellen, ob die Anlagen und ihre Betriebsweise der wasserrechtlichen Bewilligung entsprechen.<br />

Eventuell vorgenommene funktionale Änderungen an Aggregaten, Anlagen und Betriebsweisen<br />

sind kurz zu beschreiben.<br />

5.2 Funktions- und Zustandsüberprüfung der Anlage<br />

Der Prüfer hat die gesamte Anlage zu begehen, zu beurteilen und seine Feststellungen zu dokumentieren.<br />

Dabei ist nach der Punktation der Checklisten im Anhang bzw. in der Reihenfolge <strong>des</strong><br />

Fließweges <strong>von</strong> Abwasser bzw. Schlamm vorzugehen. Für Rückfragen ist es erforderlich, dass die<br />

mit der Wartung, Instandhaltung und dem Betrieb betrauten Fachkräfte der Kläranlage (Betriebsleiter,<br />

Meister, Klärwärter) an der Überprüfung teilnehmen.<br />

Folgende Vorgangsweise wird vorgeschlagen:<br />

(1) Grobe Sichtung der vorhandenen Unterlagen, insbesondere betreffend Wartung, Instandhaltung<br />

und interne Eigenüberprüfungen (z. B. Beckenrevisionen, Maschinenrevisionen)<br />

(2) Die Überprüfung erfolgt primär anhand einer Anlagenbegehung (Beurteilung optisch, akustisch<br />

etc.) und aufgrund der Aufzeichnungen, Berichte und Auskünfte <strong>des</strong> Betriebspersonals<br />

(3) Im Zuge der Begehung ist die „Checkliste Fremdüberprüfung“ auszufüllen. Erforderliche<br />

einfache Überprüfungen und Beurteilungen sind dabei vorzunehmen (Plausibilitätsprüfungen,<br />

An- und Abfahren <strong>von</strong> Maschinen, Sicherheitsfunktionen etc.)<br />

(4) Ergänzung der „Checkliste Fremdüberprüfung“ aufgrund der vorliegenden Unterlagen und<br />

Erläuterungen <strong>des</strong> Betriebspersonals

RB37_15_04_08.doc 10<br />

(5) Durchsicht der Unterlagen zu den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Überprüfungen<br />

(anhand <strong>des</strong> vom Betreiber ausgefüllten Anhangs 6) und Evaluierungen und diesbezügliche Eintragung<br />

in die Checklisten<br />

(6) Abschließende Besprechung mit dem Betriebspersonal (allenfalls zu speziellen Themenbereichen).<br />

Wenn einzelne Anlagenteile am Tag der Überprüfung nicht begutachtet werden können, ist dies im<br />

Befund zu vermerken.<br />

5.3 Beurteilung der Betriebsorganisation<br />

Die Betriebsorganisation ist hinsichtlich der Vollständigkeit und Eindeutigkeit der Verantwortlichkeiten<br />

zu beurteilen, damit im Sinne einer Qualitätssicherung durch den Anlagenbetreiber selbst<br />

eine Funktions- und Werterhaltung der Anlagen gewährleistet ist.<br />

Im Sinne der Unterstützung der Betriebsorganisation mit dem Ziel der Qualitätssicherung aller Betriebsprozesse<br />

ist festzustellen, ob<br />

• die Verantwortlichkeiten klar geregelt und dokumentiert sind,<br />

• der Ausbildungsstand der Beschäftigten dokumentiert ist,<br />

• die erforderlichen Betriebsunterlagen vorhanden sind,<br />

• regelmäßige Unterweisungen vorgenommen und dokumentiert werden.<br />

(siehe auch einschlägige Prüffragen im Anhang 3).<br />

5.4 Prüfbericht (Dokumentation der Überprüfung)<br />

Der Prüfer hat über den Gesamtumfang der <strong>von</strong> ihm vorgenommenen Vorarbeiten und Überprüfungen<br />

vor Ort sowie über die <strong>von</strong> den Betriebsangehörigen erhobenen Ergebnisse der Eigen- und<br />

Fremdüberprüfungen einen detaillierten Prüfbericht zu verfassen. Ein schematischer Aufbau eines<br />

Prüfberichts ist im „Musterbericht“ (s. Anhang 10) dargestellt.<br />

Der Prüfbericht hat zu enthalten:<br />

Angaben zum Auftrag<br />

‣ Datum der Überprüfung<br />

‣ Name der überprüften Kläranlage, Name <strong>des</strong> Betreibers und der für die<br />

Eigenüberwachung verantwortlichen Person<br />

‣ Name <strong>des</strong> Prüfers<br />

‣ Datum der letzten Fremdüberprüfung<br />

‣ Datum und Unterschrift <strong>des</strong> für die Prüfung Verantwortlichen.<br />

Kurze Beschreibung der Anlage<br />

Dem Befund ist ein Übersichtslageplan (Maßstab 1:200 bis mind. 1:500) sowie nach Möglichkeit<br />

ein Fließschema beizulegen.<br />

Übereinstimmung mit dem wasserrechtlich bewilligten Zustand<br />

Nach Einsicht in Projekts- und Ausführungsunterlagen, Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide<br />

sind allfällige betriebliche und/oder bauliche Änderungen gegenüber dem Bescheid bzw. gegenüber

RB37_15_04_08.doc 11<br />

der letzten Überprüfung darzustellen. Weiters ist anzugeben, ob die bei der letzten Überprüfung<br />

festgestellten Mängel vollständig behoben wurden.<br />

Befund<br />

Anhand der ausgefüllten „Checkliste Fremdüberprüfung“ samt Zusammenfassung (s. Anhänge 4<br />

u. 5) ist der aktuelle Anlagenzustand darzustellen.<br />

Zusammenfassende Beurteilung (Gutachten)<br />

Es ist zu beurteilen, ob zum Überprüfungszeitpunkt der ordentliche Betriebszustand der Anlage im<br />

Sinne der gesetzlichen Vorschriften und der Bescheidauflagen sowie im Sinne einer Funktions- und<br />

Werterhaltung gegeben war.<br />

Weiters ist darzustellen, welche Mängel mit welcher Dringlichkeit zu beheben sind und welche weiteren<br />

Fach- und Prüfgutachten gegebenenfalls noch erforderlich sind. Es ist auch eine Aussage über<br />

die zu erwartende Funktionsfähigkeit für min<strong>des</strong>tens weitere 5 Jahre zu treffen.<br />

Der Prüfbericht ist der zuständigen Behörde zu übermitteln. Er dient auch als Basis für die nächstfolgende<br />

Überprüfung gemäß § 134 WRG.<br />

Bei den nächstfolgenden Überprüfungen nach spätestens 5 Jahren sind dann primär der aktuelle<br />

Anlagenzustand und allenfalls durchgeführte Änderungen an Anlagen oder Betriebsweisen zu dokumentieren.<br />

6 Erläuterungen zur „Checkliste Fremdüberprüfung“ und zum „Prüffragenkatalog“<br />

6.1 Checklisten zur Überprüfung<br />

Die Überprüfung wird anhand der „Checkliste Fremdüberprüfung“ (Muster Anhang 4) durchgeführt.<br />

Diese wird auf Basis der Ausbaugröße (Detaillierung der Überprüfung) und der vorhandenen<br />

Anlagenteile (Gliederung der Liste) für jede zu überprüfende Kläranlage aus dem in diesem<br />

Regelblatt beinhalteten „Prüffragenkatalog“ (Anhang 3) vom Prüfer EDV-unterstützt individuell<br />

zusammengestellt. Anlagenteile, die im Standardumfang <strong>des</strong> Regelblattes nicht beinhaltet sind, sind<br />

vom Prüfer auf die Anlagenverhältnisse abgestimmt zusätzlich zu definieren.<br />

Dem Regelblatt liegt auf Datenträger ein Programm bei, mit <strong>des</strong>sen Hilfe die Listen individuell vom<br />

Prüfer erstellt werden können. [Programm wird erst dem fertigen Regelblatt beiliegen!]<br />

Die Checklisten sind nach jenen Anlagenteilen gegliedert, die auf der zu überprüfenden Kläranlage<br />

vorhanden sind. Dazu ist ein System mit „Anlagenco<strong>des</strong>“ (Anhang 2) für jeden Anlagenteil im<br />

Regelblatt vorgesehen. Weiters ist ein Kapitel für den Betrieb (Betriebsorganisation), Personal und<br />

Notfall-Organisation vorgegeben.<br />

Die Erfassung der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Überprüfungen erfolgt über ein<br />

gesondertes Formular (Anhang 6).<br />

Innerhalb je<strong>des</strong> Anlagenteiles gliedert sich die zu erstellende „Checkliste Fremdüberprüfung"in<br />

die Bereiche<br />

• Bau und betriebliche Einrichtungen<br />

• Maschinelle Ausrüstung (MA)

RB37_15_04_08.doc 12<br />

• Elektrotechnische und messtechnische Ausrüstung (EMSR)<br />

Die Bereiche:<br />

• Betriebsführung - Personal<br />

• Sicherheit<br />

• Vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen (gesetzlich, per Bescheid etc.)<br />

werden umfassend für die Gesamtanlage behandelt.<br />

In der „Checkliste Fremdüberprüfung" sind damit je Prüfung:<br />

• der Anlagenteil<br />

• die Prüfungsnummer<br />

• der Gegenstand der Prüfung (Kurztext)<br />

• weiters die entsprechenden Formularfelder zur Eintragung der Beurteilung durch den Prüfer<br />

enthalten.<br />

Intensität und Detaillierung der Überprüfung richten sich nach der Ausbaugröße der Anlage (s.<br />

Anhang 1 „Kläranlagengrößenklassen“). Bei kleineren Kläranlagen können Gruppen <strong>von</strong> Anlagenteilen<br />

zusammengefasst werden und die Prüfungen können für die einzelnen Gewerke umfassend<br />

erfolgen (z.B. „Maschinelle Ausrüstung“ für die „Biologische Stufe“). Werden dabei<br />

Mängel feststellt, so sind diese jedoch im Sinne <strong>des</strong> gesamten Prüffragenkatalogs zu beurteilen<br />

(z. B. „grobe Blasen bei der Belüftung, Membranschäden“).<br />

Bei größeren Anlagen erfolgt die Überprüfung gegliedert nach Anlagenteilen (z. B. Belebungsbecken)<br />

und darin nach funktionalen Einheiten (z. B. Lufteintrag, Rührwerke, Mauerkronen). Bei<br />

großen Anlagen ist zusätzlich noch nach Erfordernis eine Aufgliederung in Objekte („Anlagenstraßen“,<br />

z. B. BB 1, BB 2, ..) durchzuführen.<br />

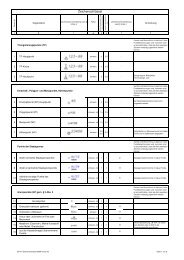

Die einzelnen Spalten der „Checkliste Fremdüberprüfung“ beinhalten:<br />

Spalte Bezeichnung Text Inhalt, Anmerkung<br />

1 Code Anlagenteil 2-stellige Codenummer für Anlagenteil<br />

für kleine Anlagen in Gruppen zusammengefasst (10, 20, ...)<br />

Vorgabe durch Regelblatt; nach Erfordernis ergänzen<br />

2 Objekt Nr. Objekt, Anlage<br />

(wenn weitere Untergliederung<br />

erforderlich)<br />

2-stellig bei größeren Anlagen zur Unterscheidung <strong>von</strong> Anlagenteilen,<br />

"Straßen" etc. als Ergänzung zum Anlagencode (z. B. 21 02 = BB Straße<br />

2); Nr. sollte bei Erstprüfung durch den Prüfer definiert werden<br />

3 Prüfung Nr. Nr. für Prüfung 4-stellige Nummer für die Prüfung/den Prüfgegenstand<br />

(Bezeichnung in Spalte 5); Nummern müssen nicht fortlaufend<br />

sein, Gliederung nach Bereichen:<br />

1000 ff. Bau und betriebliche Einrichtungen<br />

2000 ff. MA<br />

3000 ff. EMSR<br />

4000 ff. Betriebsführung Personal<br />

5000 ff. Sicherheit<br />

6000 ff. vorgeschriebene Prüfungen<br />

Vorgabe durch Regelblatt; nach Erfordernis ergänzen

RB37_15_04_08.doc 13<br />

4 Name Anlagenteil<br />

bzw.<br />

Objekt, Anlage<br />

5 Prüfung Gegenstand der<br />

Prüfung<br />

6 Grundlage Bsp.:<br />

B = Besichtigung<br />

(optische Beurteilung)<br />

bzw. auf Basis <strong>von</strong><br />

"….."<br />

Fotodokumentationen<br />

7 Bemerkung zur<br />

Prüfung<br />

8 Mangel<br />

F<br />

Funktion<br />

(betrieblich)<br />

9 Mangel<br />

Z<br />

Zustand (technisch)<br />

10 Mangel<br />

S<br />

Sicherheit,<br />

Arbeitnehmer-<br />

Innenschutz<br />

Stichwort zu<br />

Mangel,<br />

erforderliche Behebung<br />

etc.<br />

Wertung<br />

0 bis 3<br />

Wertung<br />

0 bis 3<br />

leer oder ja<br />

11 Mangel<br />

W<br />

Wirtschaftlichleer<br />

oder ja<br />

Anlagenteil nach Code bzw.<br />

mit weiterer Unterscheidung z. B.:<br />

"21 - Belebungsbecken"<br />

"21 02 Belebungsbecken Straße 2"<br />

nach Code Vorgabe durch Regelblatt, Ergänzung durch Prüfer<br />

Bezeichnung der Prüfung/<strong>des</strong> Prüfgegenstands<br />

"Kurztext" betreffend die Prüfung<br />

die Langtexte bzw. Erläuterungen sind im Prüffragenkatalog in<br />

Spalte 5a enthalten.<br />

Vorgabe durch Regelblatt, Ergänzungen durch Prüfer nach Erfordernis<br />

• Grundlage der Prüfung, Angabe ob vom Prüfer selbst das Ergebnis<br />

im Zuge der Begehung festgestellt wurde --> "B" bzw.<br />

ob sonstige Unterlagen vorliegen z. B. "Dichtheitsprüfung Zl.<br />

…. der Fa. … vom …."<br />

• Abkürzungen für Anmerkungen: B…Besichtigung;<br />

L…Letztbericht; E…Erfahrung Betriebspersonal, Auskunft,<br />

(Test)…Test durch Betreiber<br />

• Hinweise auf Fotodokumentation "Foto ...."<br />

• hier die vorhandene Prüfung (z. B. durch Fremdfirma) mit Gegenstand,<br />

Prüfer, Zl., Datum etc. anführen<br />

durch Prüfer auszufüllen<br />

Nähere Angaben zum Mangel; Bemerkungen etc.<br />

vom Prüfer auszufüllen<br />

Prüfung bezieht sich auf die projektsgemäße Funktion <strong>des</strong> Anlagenteils<br />

bzw. <strong>des</strong> Gerätes<br />

Wertung je nach Schwere <strong>des</strong> (eventuellen) Mangels<br />

0 = soweit ersichtlich Funktion gegeben<br />

1 = geringe Funktionsstörung<br />

2 = mittelfristig zu behebende Funktionsstörung<br />

3 = schwere Funktionsstörung (Gefahr im Verzug)<br />

durch Prüfer auszufüllen<br />

Prüfung bezieht sich auf den Zustand <strong>des</strong> Anlagenteils bzw. <strong>des</strong><br />

Gerätes (z.B. Korrosion, Beschädigungen)<br />

0 = soweit ersichtlich Zustand in Ordnung<br />

1 = geringe Mängel<br />

2 = mittelfristig zu behebende Mängel<br />

3 = schwere Schäden (Gefahr im Verzug)<br />

Sonst wie oben<br />

Es werden nur offensichtliche Sicherheitsmängel aufgezeigt<br />

ja = offensichtlicher sicherheitstechnischer Mangel wurde festgestellt<br />

Zur Sicherheitstechnik ist grundsätzlich die Evaluierung maßgebend,<br />

Art <strong>des</strong> Mangels bzw. Näheres in Spalte 7 „Bemerkung“<br />

darstellen<br />

durch Prüfer auszufüllen<br />

Es werden nur offensichtliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit<br />

der Anlage aufgezeigt<br />

ja = der Mangel wirkt sich offenbar auf die Wirtschaftlichkeit

RB37_15_04_08.doc 14<br />

keit<br />

12 Gesamtbewertung<br />

G<br />

13 Behebungsfrist<br />

T<br />

Mittelwert aus "F"<br />

und "Z"; bei Mangel<br />

S um 1 höher gestuft<br />

Wertung<br />

0 bis 3<br />

der Anlage aus (z. B. verstopfte Belüfter, verschlissene<br />

Pumpe)<br />

Achtung: keine Beurteilung <strong>des</strong> "Projektes", nur "Vergleich" mit<br />

neuwertigem mangelfreiem Bauteil zulässig.<br />

Näheres in Spalte 7 „Bemerkung“ darstellen<br />

durch Prüfer auszufüllen<br />

wird vom EDV-Programm errechnet<br />

Dringlichkeit der Behebung je nach Schwere <strong>des</strong> Mangels, möglichen<br />

Folgeschäden und Behebbarkeit<br />

0 = keine<br />

1 = mittelfristig<br />

2 = kurzfristig<br />

3 = sofort (Gefahr im Verzug)<br />

Sicherheitstechnische Mängel sind im Normalfall sofort bzw.<br />

kurzfristig zu beheben.<br />

durch Prüfer auszufüllen.<br />

6.2 Gliederung Prüffragenkatalog<br />

Im „Prüffragenkatalog“ (Anhang 3) sind die spezifischen Prüffragen aufgelistet. Diese sind gemäß<br />

den üblicherweise auf einer Kläranlage vorkommenden Bauwerken und betrieblichen Einrichtungen<br />

zusammengestellt. Der Fragenkatalog erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist<br />

vom Prüfer gemäß den individuellen örtlichen Gegebenheiten jeweils zu ergänzen bzw. zu kürzen.<br />

Im „Prüffragenkatalog“ sind für die einzelnen vorgesehenen Prüfungen angeführt:<br />

• Prüfungsnummer<br />

• Gegenstand der Prüfung (Kurztext), Stichwort<br />

• Langtext bzw. Erläuterungen zur näheren Erklärung der Prüfungen<br />

6.2.1 Bau und betriebliche Einrichtungen (Prüfnummern 1000 ff.)<br />

Der Bauzustand der einzelnen Bauwerke, Gebäude und Leitungen ist in der Reihenfolge <strong>des</strong> Fließweges<br />

<strong>von</strong> Abwasser bzw. Schlamm durch Augenschein zu begutachten.<br />

1100 Betonbauwerke<br />

Nach Möglichkeit sind die Wände und Böden <strong>von</strong> Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. in<br />

entleertem Zustand zu besichtigen. Eine gesonderte Entleerung <strong>von</strong> Bauwerken allein zum Zweck<br />

der Überprüfung ist jedoch nicht erforderlich (ausgenommen offensichtliche schwere Mängel, bei<br />

welchen Gefahr in Verzug bestehen könnte).<br />

Bei Bauwerken, deren Entleerung zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht vorgenommen wird, ist<br />

anzugeben, wann sie zum letzten Mal entleert wurden. Bei der nächsten betrieblich bedingten Entleerung<br />

ist deren Zustand zu beurteilen und zu dokumentieren.<br />

Die Beurteilung bei einer betrieblich bedingten Entleerung kann in der Regel vom Betriebspersonal<br />

selbst durchgeführt werden. Die dabei angefertigte Dokumentation ist spätestens bei der nächsten<br />

Gesamtüberprüfung nach § 134 WRG dem Prüfer vorzulegen. Jede Beckenart (z. B. Belebungsbecken)<br />

ist zumin<strong>des</strong>t alle 5 Jahre zu entleeren, wobei je<strong>des</strong> Einzelbecken zumin<strong>des</strong>t alle 15 Jahre

RB37_15_04_08.doc 15<br />

zu entleeren ist. Je nach Zustand der Anlagenteile sind die Intervalle anzupassen. Bei Faulbehältern<br />

ist eine Entleerung in längeren Zyklen möglich bzw. anlassbezogen sinnvoll (z. B. bei Versandung).<br />

Bei Außerbetriebnahme <strong>von</strong> Anlagenteilen ist die Einhaltung der bescheidmäßig vorgeschriebenen<br />

Reinigungsleistung zu beachten. Ist eine Überschreitung der Grenzwerte zu erwarten, so sind die<br />

Maßnahmen mit der Wasserrechtsbehörde abzustimmen.<br />

Im Regelfall sollte eine Sichtprüfung für die Beurteilung ausreichen. Dabei sind jedenfalls der Grad<br />

eines eventuellen Angriffes auf die Betonoberflächen, der Zustand der Anbindungen <strong>von</strong> Leitungen,<br />

der Zustand <strong>von</strong> Fugen und eventuelle Rissbildungen zu beachten und zu dokumentieren (z. B.<br />

durch Fotos).<br />

Becken und im Erdreich vorhandene Behälter (Pumpwerke, Sammelschächte usw.) sind min<strong>des</strong>tens<br />

alle 30 Jahre gemäß den jeweils gültigen Regeln der Technik auf Dichtheit zu überprüfen. Wenn der<br />

Prüfer bei der Erstellung seines Befun<strong>des</strong> bemerkt, dass Becken oder Behälter im Untergrund Bewegungen<br />

unterliegen (Zustand der Bewegungsfugen etc.), so ist dieses Prüfintervall entsprechend<br />

zu verkürzen. Behälter für wassergefährdende Stoffe (z. B. Fällmittellösetanks usw.) sind min<strong>des</strong>tens<br />

alle 5 Jahre auf Dichtheit zu prüfen (falls nicht in den Genehmigungsbescheiden kürzere Intervalle<br />

festgelegt wurden).<br />

1200 Überprüfungen an Gebäuden bzw. Hochbauten<br />

Jeder Hochbau bzw. je<strong>des</strong> Gebäude ist zu besichtigen und zu beurteilen. Dabei sind die wesentlichen<br />

Räume sowie die Außenfassaden und Dachkonstruktionen auf offensichtliche Mängel zu<br />

beurteilen.<br />

Ebenso sind sicherheitsrelevante Einrichtungen (Brandschutz, Fluchtwege und ihre Kennzeichnung<br />

usw.) und die Gegebenheiten bei Tanklagerräumen, Heizanlagen, Fällmittelstationen usw. zu beurteilen<br />

(Zustand <strong>von</strong> Tanks und Sicherheitswannen).<br />

1400 Sichere Verkehrswege – Absturzsicherungen und Notausstiege<br />

Bei Laufwegen, Stiegen, Gitterrosten, Abdeckungen, Zugangsleitern, Beckeneinstiegen und Geländern<br />

sind aufgefallene Mängel aufzunehmen. Eine Überprüfung unter den Gesichtspunkten <strong>des</strong><br />

ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes ist jedoch nicht erforderlich<br />

1500 Beurteilung der Rohrleitungen<br />

Erdverlegte Kanäle und Rohrleitungen für Abwasser, Schlamm usw. sind min<strong>des</strong>tens alle 15 Jahre<br />

<strong>von</strong> dazu befugten Personen auf Dichtheit zu überprüfen (direkt oder indirekt; Methode ist anzugeben).<br />

Die Dichtheitsprüfungen erfolgen sinnvoller Weise unabhängig <strong>von</strong> der Gesamtüberprüfung<br />

und vorlaufend zu dieser. Bei der Gesamtüberprüfung sind die Protokolle vom Prüfer einzusehen,<br />

auf Vollständigkeit zu prüfen und zu beurteilen.<br />

Es empfiehlt sich, im Zuge <strong>von</strong> Beckenentleerungen die Prüfung der Dichtheit der Rohranschlüsse<br />

und der anschließenden Rohrleitungen vorzunehmen.<br />

Gasleitungen sind nach den gültigen Lan<strong>des</strong>gesetzen durch eine Fachfirma auf Dichtheit überprüfen<br />

zu lassen.<br />

Frei oder in Kollektoren verlegte Leitungen sind durch Augenschein auf Dichtheit und Korrosion zu<br />

prüfen. Ebenso ist der Zustand der Rohrunterstützungen und Rohraufhängungen zu beurteilen.<br />

1600 Außenanlagen, Umzäunung<br />

Einfriedungen sind auf baulichen Zustand und Funktion – Sicherheit gegen Zutritt Unbefugter –<br />

durch Augenschein zu prüfen.

RB37_15_04_08.doc 16<br />

Auslaufbauwerke und der sie umgebende Uferschutz sind auf offensichtliche Schäden mit Augenschein<br />

zu prüfen.<br />

Häufig befinden sich auf dem Kläranlagengelände auch sonstige öffentlich zugängliche Einrichtungen,<br />

z. B. Recyclinghöfe oder Altstoffübernahmeplätze. In diesen Fällen ist zu prüfen, ob das<br />

übrige Betriebsgelände zu den Öffnungszeiten dieser Übernahmeplätze ausreichend gegen Zutritt<br />

Unbefugter abgesichert ist.<br />

Ebenso ist der bauliche Zustand <strong>von</strong> Trafoanlagen zu beurteilen, falls dafür der Anlagenbetreiber<br />

zuständig ist.<br />

6.2.2 Maschinelle Einrichtungen (Prüfnummern 2000 ff.)<br />

Der Zustand aller wesentlichen *) Maschinen ist einschließlich der dazugehörigen EMSR-<br />

Einrichtungen sowie der Wartungs- und Bedienmöglichkeiten nach Augenschein und auf ungewöhnliche<br />

Betriebsgeräusche und Vibrationen zu überprüfen. Nicht einsehbare, unter Wasser<br />

bzw. im Erdreich befindliche Anlagenteile sind anhand der zuletzt vorgenommen behördlichen<br />

Überprüfungen oder Eigenüberprüfungen (Fotos, Letztberichte, Beobachtungen <strong>des</strong> Betriebspersonals,<br />

s. a. Kapitel 7) zu beurteilen.<br />

Beim Ortsaugenschein aufgefallene oder vom Betriebspersonal berichtete Sicherheitsmängel sind in<br />

den Befund aufzunehmen.<br />

*) wesentlich ist eine Maschine (Maschinengruppe) bzw. ein Anlagenteil jedenfalls dann, wenn ein Ausfall die Funktion<br />

der Kläranlage gefährdet<br />

6.2.2.1 Konventionelle maschinelle Einrichtungen<br />

In den Prüflisten (Fremd- und Eigenüberprüfung; s. Anhang 3 bzw. 8) sind Prüffragen für folgende<br />

Maschinen/Anlagen aufgelistet (Spalte „Kurztext“).<br />

2100 Pumpen Hebewerk, Schneckenpumpen, Abwasser-<br />

/Schlammpumpen, sonstige Pumpen<br />

2200 Mechanische Reinigungseinrichtungen<br />

Rechen, Siebe, Rechengutwäscher,<br />

Sandklassierer<br />

2300 Räumer Rundräumer, Längsräumer, Kettenräumer,<br />

Krählwerke<br />

2400 Belüftung, Mischer, Rührwerke Oberflächenbelüfter, Tiefenbelüfter, Umwälzeinrichtungen,<br />

Rührwerke<br />

2500 Verdichter Drehkolbenverdichter, Schraubenverdichter,<br />

Turboverdichter etc.<br />

2600 Verrohrungen inkl. Armaturen Rohrleitungen, Armaturen, Schütze/Dammtafeln,<br />

Schwellen/Leitbleche<br />

2700 Schlammbehandlung und Entwässerung<br />

Faulbehälter, Schlammstabilisierung, Schlammentwässerungsanlagen<br />

wie Siebbandpressen,<br />

Kammerfilterpressen, Zentrifugen, sonstige<br />

Entwässerungsmaschinen; Förder- und Verteilanlagen<br />

2800 Gasgewinnung und Verwertung Gasentschwefler, Gasbehälter, Gasmotoren,<br />

2900 Sonstige anlagenspezifische Maschinen,<br />

Einrichtungen<br />

BHKW, Heizung/Klima/Lüftung<br />

Übernahmestationen, sonstige Behälter, Biofilter/Abluftanlagen,<br />

Abdeckungen

RB37_15_04_08.doc 17<br />

Je nach Anlagenteil sind für die Überprüfung unterschiedliche Informationen/Unterlagen heranzuziehen.<br />

Dazu sind in der Spalte „Langtext bzw. Erläuterungen“ <strong>des</strong> Prüffragenkataloges neben<br />

Hinweisen über den Prüfumfang Abkürzungen (B, E, L) enthalten, die Folgen<strong>des</strong> bedeuten:<br />

B….<br />

E….<br />

L….<br />

Besichtigung durch den Prüfer (bei mehreren identen Aggregaten ist min<strong>des</strong>tens ein typisches<br />

Aggregat vor Ort zu befunden)<br />

Die Erfahrung <strong>des</strong> Betriebspersonals ist einzuholen (Sommer-/Winterbetrieb, Extremsituationen);<br />

berichtete Mängel sind aufzulisten und zu beurteilen.<br />

Letztberichte (Wartungsberichte, Fotos etc.) sind vom Betriebspersonal anzufordern. Liegen<br />

nur mündliche Aussagen vor, ist deren Plausibilität zu beurteilen.<br />

Alle Maschinen/Anlagenteile, für die wiederkehrende Prüfungen vorgeschrieben sind (Kräne, Aufzüge,<br />

Gasanlagen etc.), werden unter den Prüfnummern 6000 ff. gesondert behandelt. (s. Pkt. 6.2.6).<br />

6.2.2.2 Sondereinrichtungen<br />

Maschinelle Einrichtungen, die in den Prüflisten nicht namentlich enthalten sind (z. B. Ausrüstungen<br />

für Sandfilter, Membranfiltration, Desinfektion), sind anhand der "Eigenprüffragen Maschinen<br />

(allgemein)" (s. u.) zu beurteilen bzw. sind dafür weitere Prüffragen vom Prüfer zu definieren<br />

(s. a. Pkt. 6.1).<br />

6.2.2.3 Eigenprüffragen zur maschinellen Ausrüstung<br />

Die Checkliste "Eigenprüffragen Maschinen (allgemein)" (Anhang 7) ist als Angebot an jene<br />

Betreiber <strong>von</strong> (meist kleinen) Kläranlagen gedacht, welchen kein entsprechen<strong>des</strong> Wartungsprogramm<br />

zur Verfügung steht. Nach dieser Checkliste kann und sollte die Eigenüberprüfung der maschinellen<br />

Ausrüstung vorgenommen werden (s. Kap. 7).<br />

Die Fremdüberprüfung kann nicht in dieser Detaillierung erfolgen.<br />

Dennoch sollte diese Liste der Eigenprüffragen dem Prüfer bei der Begutachtung der maschinellen<br />

Ausrüstung stets „präsent“ sein. Beim Augenschein festgestellte Mängel können in einfacher Weise<br />

mit den Prüfnummern dieser Liste dokumentiert werden (z. B. angemerkter Mangel „.23“ =<br />

Schmierstoffaustritt).<br />

6.2.2.4 Erfahrungen aus dem Betrieb<br />

Bei den maschinellen Ausrüstungen ist neben dem Zustand vor allem die Funktion unter verschiedenen<br />

– auch extremen – Betriebsbedingungen zu beurteilen, da bestimmte Mängel oft nur bei besonderen<br />

Wettersituationen (Hitze, Kälte, Schnee, Feuchtigkeit, Starkregen etc.) auftreten.<br />

Für die korrekte Beurteilung ist daher die enge Zusammenarbeit zwischen dem zuständigen Betriebspersonal<br />

und dem Prüfer besonders wichtig. In der Regel sind hier vorzugsweise die Ergebnisse<br />

<strong>von</strong> Eigenüberprüfungen (s. Kapitel 7) sowie Auskünfte <strong>des</strong> Betriebspersonals heranzuziehen.<br />

Widersprüche zwischen den Eigenüberprüfungen und den Wahrnehmungen <strong>des</strong> Prüfers sind gemeinsam<br />

aufzuklären.<br />

6.2.3 Elektro- und messtechnische Ausrüstung (Prüfnummern 3000 ff.)<br />

In den Prüflisten (Fremd- und Eigenüberprüfung) sind spezifische Prüffragen für folgende Bereiche<br />

aufgelistet:<br />

3100 Schaltanlagen Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler<br />

3200 E-Installation Allgemeinzustand, Gesamteindruck Geräte, Trag-

RB37_15_04_08.doc 18<br />

systeme und Leitungen<br />

3300 Messtechnik Allgemeinzustand, Einsatzfähigkeit, Plausibilität<br />

3400 Steuerung - Leitsystem Gesamtbeurteilung Funktionalität<br />

Der Prüfer hat für diese Bereiche eine Beurteilung <strong>des</strong> Allgemeinzustan<strong>des</strong> und <strong>des</strong> Erhaltungszustan<strong>des</strong><br />

(Korrosion etc.) durchzuführen. Die Erfahrungen und Berichte <strong>des</strong> Betriebspersonals sind<br />

mit einzubeziehen. Notfunktionen (Not-Aus, Überflutungsalarme etc.) sind zumin<strong>des</strong>t stichprobenartig<br />

zu überprüfen. Anhand der Aufzeichnungen <strong>des</strong> Leitsystems können die Störungsanfälligkeit<br />

<strong>des</strong> Gesamtsystems, das Alarmierungssystem und auch die Funktion <strong>von</strong> Messgeräten (gesamte<br />

Messkette) beurteilt werden.<br />

Wesentlich ist, dass der Anlagenbetreiber die gesetzlich geforderten wiederkehrenden Überprüfungen<br />

(„Anlagenbuch“) durchführt bzw. durchführen lässt. Diese sind teilweise (z. B. für Ex-<br />

Zonen) jährlich vorzunehmen (s. a. Prüfnummern 6300 ff.). Das Vorhandensein der dazugehörigen<br />

Prüfbefunde ist vom Prüfer stichprobenweise zu kontrollieren.<br />

Durchflussmesseinrichtungen<br />

Auch die wesentlichen Durchflussmesseinrichtungen sind einer wiederkehrenden Überprüfung zu<br />

unterziehen. Dabei ist die Funktionsfähigkeit <strong>des</strong> gesamten Messsystems im eingebauten Zustand<br />

<strong>von</strong> der Messwertaufnahme bis zur Auswertung und Summierung der Durchflussmengen erforderlich<br />

und durch Vergleichsmessung nachzuweisen. Die Überprüfungen sind nach ÖWAV-Regelblatt<br />

38 vorzunehmen.<br />

Da dies nur durch Spezialisten bzw. Fachleute <strong>von</strong> Spezialfirmen erfolgen kann, sollte die Überprüfung<br />

der Durchfluss-Messeinrichtungen vorlaufend zur Überprüfung der Kläranlage beauftragt<br />

und durchgeführt werden, sodass die Prüfberichte dem Überprüfungsbefund beigelegt werden<br />

können.<br />

6.2.4 Betriebsführung – Personal (Prüfnummern 4000 ff.)<br />

In diesem Fragenblock werden das Vorhandensein und die Pflege <strong>von</strong> Unterlagen abgefragt, die für<br />

eine geordnete Betriebsführung und eine eindeutige Betriebsorganisation notwendig sind. Zusätzlich<br />

sind die Nachweise einer kontinuierlichen Dokumentation <strong>von</strong> Bescheidauflagen, erfolgten<br />

Unterweisungen, Arbeitsplatz- und Tätigkeitsevaluierung etc. zu erfassen.<br />

6.2.5 Sicherheit (Prüfnummern 5000 ff.)<br />

Überprüfungen der Sicherheit hinsichtlich ArbeitnehmerInnenschutzgesetz sind nicht vorzunehmen.<br />

Dieser Bereich ist durch die vom Betreiber vorzunehmende Arbeitsplatzevaluierung abgedeckt.<br />

Die Arbeitsplatzevaluierung dient dem ArbeitnehmerInnenschutz und beruht auf einer umfassenden<br />

Beurteilung möglicher Gefahren und Belastungen, welche an einem Arbeitsplatz auftreten können.<br />

Sie ist laufend durch Feststellung und Behebung <strong>von</strong> Mängeln auf aktuellem Stand zu halten.<br />

Diese Feststellung <strong>von</strong> Sicherheitsmängeln im Rahmen der § 134-Überprüfung ersetzt daher nicht<br />

die Arbeitsplatzevaluierung. Beim Ortsaugenschein auffallende Mängel sind im Befund aufzunehmen.<br />

Die Feststellung <strong>von</strong> Sicherheitsmängeln wird vorwiegend Gefahren im baulichen, mechanischen<br />

und maschinellen Bereich betreffen wie z. B. Geländer, Schacht- und Beckenabdeckungen, Umzäunungen,<br />

Rettungseinrichtungen, Scher- und Quetschstellen bei Maschinen etc.

RB37_15_04_08.doc 19<br />

Die Absicherungen (Geländer, Abdeckungen etc.) sind thematisch für jeden Anlagenteil beim Prüffragenblock<br />

1000 ff. berücksichtigt. Augenfällige sicherheitstechnische Mängel bei Ausrüstungsteilen<br />

(z. B. Scher- und Quetschstellen) sind bei den jeweiligen Ausrüstungsteilen (Prüffragenblock<br />

2000 ff.) mit zu beurteilen.<br />

Betriebliche Sicherheit – Notfallmaßnahmen<br />

Zur betrieblichen Sicherheit und Vorsorge zur Verhinderung <strong>von</strong> Schäden mit hohen umweltrelevanten<br />

und finanziellen Folgen zählen auch Brandschutzpläne, Vorkehrungen zum Schutz der Anlagen<br />

bei Hochwasserereignissen, Störfallinformationen, Notfallpläne und Alarmpläne.<br />

6.2.6 Gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen (Prüfnummern 6000<br />

ff.)<br />

In diesem Fragenblock werden die nach sonstigen Rechtsvorschriften (außer WRG) vorgeschriebenen<br />

wiederkehrenden Überprüfungen behandelt. Diese sind unabhängig <strong>von</strong> der Überprüfung<br />

nach § 134 WRG vom Anlagenbetreiber zu veranlassen.<br />

6100 Erforderliche E-technische Überprüfungen<br />

Das Vorhandensein der dazugehörigen Prüfbefunde ist vom Prüfer stichprobenweise zu kontrollieren.<br />

6200 Regelmäßige, wiederkehrende Überprüfungen <strong>von</strong> Anlagen und<br />

Arbeitsmittel nach verschiedenen Gesetzen<br />

Dieses Kapitel soll vor allem als Information und Unterstützung für die Betreiber in ihrer Verantwortung<br />

für diese Prüfpflichten dienen. Das Vorliegen eines aktuellen Überprüfungsberichtes ist<br />

z. B. bei einem Arbeitsunfall <strong>von</strong> großer Bedeutung für die Frage einer eventuellen (Mit-)-<br />

Verantwortung im Schadensfalle.<br />

In einem gesonderten Formular „gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen“<br />

(Anhang 6) wurde versucht, eine möglichst aktuelle Übersicht aller Prüfpflichten nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz<br />

(ASchG) und <strong>des</strong>sen Verordnungen und anderen für Abwasseranlagen<br />

zutreffenden Rechtsmaterien zu geben. Es sind dies gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungen, die<br />

in wiederkehrenden Intervallen durchzuführen sind. Die Liste zeigt den aktuellen Stand zum Zeitpunkt<br />

der Veröffentlichung <strong>des</strong> Regelblattes, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Lan<strong>des</strong>gesetzliche<br />

Bestimmungen sind hier i. A. nicht berücksichtigt. Bescheidauflagen sind jedenfalls einzuhalten.<br />

Das Formular führt Anlagen und Arbeitsmittel an, die auf Kläranlagen typischerweise vorhanden<br />

sind und gibt an, in welchem Intervall und <strong>von</strong> wem sie zu prüfen sind. Je nach Prüfintervall sind<br />

teilweise unterschiedliche Prüfer zugelassen. Ein Teil der Überprüfungen (z. B. Zwischenprüfungen)<br />

kann auch <strong>von</strong> fachkundigen Betriebsangehörigen durchgeführt werden.<br />

Generell ist die geltende Gesetzeslandschaft nur schwer zu überblicken. Letztendlich liegt es jedoch<br />

immer beim jeweiligen Verantwortlichen, sich umfassend zu informieren und seine eigenen Verantwortlichkeiten<br />

abzuklären. Als Informationsstellen können hier die gesetzgebenden Stellen, aber<br />

auch Serviceinstitutionen wie Wirtschaftskammer oder Arbeitsinspektorate dienen.

RB37_15_04_08.doc 20<br />

7 Eigenüberprüfung – empfohlene Maßnahmen<br />

Für den Betrieb der Kläranlage ist eine regelmäßige Eigenüberprüfung <strong>von</strong> wesentlicher Bedeutung.<br />

Die Überprüfung gemäß § 134 WRG, die durch einen unabhängigen Prüfer durchgeführt wird, ist<br />

<strong>von</strong> der Realisierbarkeit her im Detaillierungsgrad begrenzt.<br />

Zur Systematik und zum Aufbau eines internen Eigenüberprüfungssystems werden im vorliegenden<br />

Regelblatt Vorschläge zur Überprüfung und Dokumentation unterbreitet, die zur sinngemäßen Anwendung<br />

empfohlen sind, sofern der Anlagenbetreiber nicht ohnedies ein eigenes vergleichbares<br />

System zur Erfassung der Inspektionen, Wartungen etc. betreibt.<br />

Das vorgeschlagene System der Eigenüberprüfung bezieht sich primär auf die Ausrüstungsteile und<br />

beinhaltet zwei Möglichkeiten der Prüfungsdurchführung, die sinnvollerweise kombiniert werden<br />

können, jedoch auch getrennt einsetzbar sind. Die Checklisten können ebenfalls mit dem beiliegenden<br />

Programm individuell vom Betreiber bearbeitet werden.<br />

Das System ist wie folgt aufgebaut:<br />

Eigenüberprüfung für einzelne Aggregate/Aggregatsgruppen<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

−<br />

Für die einzelnen Aggregate (bzw. Gruppen da<strong>von</strong>) werden interne „Checklisten Eigenüberprüfung“<br />

(gemäß Anhang 9) erstellt.<br />

Die internen „Checklisten Eigenüberprüfung“ beziehen sich jeweils auf einzelne abgegrenzte<br />

Anlagenteile und beinhalten die Nummer <strong>des</strong> Anlagenteils (nach dem anlagenspezifischen<br />

Kennzeichnungssystem), die anlagenspezifischen Bezeichnungen (z. B. P<br />

21011 Rücklaufschlammpumpe Belebung 1) und die wesentlichen technischen Daten (z.<br />

B. Tauchmotorpumpe Fabr. ….., Type ……, Q=……. m³/h, N=….. kW etc.). Damit<br />

können die Anlagenteile/Aggregate eindeutig angesprochen werden. Die Kennzeichnung<br />

der Prüffragen erfolgt zur Unterscheidung der externen Listen „Fremdüberprüfung“ nach<br />

dem System xxxx.yy, wobei xxxx als 4-stellige Zahl die grundsätzliche Prüfung, die in<br />

weiten Bereichen gleich mit der Fremdüberprüfung ist, und yy die detaillierten Prüffragen<br />

anhand der „Eigenprüffragen Maschinen (allgemein)“ bzw. der ergänzenden<br />

Prüffragen definiert.<br />

Für jeden Anlagenteil anwendbare typische Prüffragen sind in den „Eigenprüffragen<br />

Maschinen (allgemein)“ (Anhang 7) aufgelistet, die im Rahmen der Eigenüberprüfung<br />

zu beurteilen bzw. abzuhaken sind (Standardprüfungen für jeden Anlagenteil gleich).<br />

Darüber hinaus sind in den „Eigenprüffragen Maschinen“ (Anhang 8) zusätzliche auf<br />

spezielle Anlagenteile abgestimmte spezifische Prüffragen definiert.<br />

Die daraus resultierende „Checkliste Eigenüberprüfung“ (Muster in Anhang 9) wird<br />

für jeden Anlagenteil/je<strong>des</strong> Aggregat angelegt und bearbeitet.<br />

In der „Checkliste Eigenüberprüfung“ sind damit je Prüfung der Anlagenteil, die anlagenspezifische<br />

Bezeichnung, die Prüfungsnummer, der Gegenstand der Prüfung (Kurztext)<br />

sowie die entsprechenden Formularfelder zur Eintragung der Beurteilung enthalten.<br />

Eigenüberprüfung für Gesamtanlage/Teilbereiche der Anlage<br />

−<br />

Diese erfolgt nach der gleichen Systematik wie die Fremdüberprüfung. Es wird eine<br />

„Checkliste“ analog zu der „Checkliste Fremdüberprüfung“ (entsprechend Anhang 4)<br />

erstellt. Diese wird anschließend vom Umfang der Objekte her auf die Erfordernisse der<br />

Eigenüberprüfung abgestimmt. Die Unterscheidung zur Fremdüberprüfung ergibt sich<br />

aus der Bearbeitung durch das Betriebspersonal, dem Prüfungsumfang und allenfalls abweichenden<br />

zeitlichen Zyklen.

RB37_15_04_08.doc 21<br />

−<br />

−<br />

Diese Eigenüberprüfung kann auch als eine interne Vorbereitung oder wiederkehrende<br />

Kontrolle in Zusammenhang mit der Fremdüberprüfung durchgeführt werden.<br />

Bei Revisionen (Beckenentleerungen etc.) empfiehlt es sich, für den Anlagenteil eine<br />

Eigenüberprüfung durchzuführen.<br />

Die Eigenüberprüfungen und die Dokumentation darüber<br />

−<br />

−<br />

verschaffen dem Anlagenbetreiber einen Überblick über den Zustand seiner Anlage und<br />

die erforderlichen kurz-, mittel- oder langfristig durchzuführenden Maßnahmen,<br />

können für den externen Prüfer eine Unterstützung bei der Beurteilung <strong>des</strong> Anlagenzustan<strong>des</strong><br />

darstellen.<br />

Die Liste kann nach Prioritäten stufenweise erstellt werden, wobei mit den „heiklen“ bzw. störungsanfälligen<br />

Anlagenteilen begonnen wird. Als weitere Vorgehensweise wird empfohlen, dass<br />

periodisch (z. B. einmal im Quartal) einzelne Anlagenteile durch den Betreiber einer Inspektion<br />

unterzogen und in deren Rahmen die Prüflisten angelegt werden. So kann mit vertretbarem Aufwand<br />

und in einem vertretbaren Zeitrahmen ein komplettes Überprüfungssystem geschaffen<br />

werden, wobei zyklisch wiederkehrend in Abständen <strong>von</strong> z. B. 2–3 Jahren Eigenüberprüfungen<br />

erfolgen sollten (je nach Anlagenteilen auch in kürzeren Intervallen).<br />

8 EG-Richtlinien, Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und Literatur<br />

1. Wasserrechtsgesetz (WRG) 1959, idF BGBl. I Nr. 123/2006<br />

2. Allgemeine Abwasseremissionsverordnung (AAEV), BGBl. 186/1996<br />

3. 1. Abwasseremissionsverordnung für kommunales Abwasser, BGBl 210/1996<br />

4. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994<br />

dazu erlassene Verordnungen wie<br />

- Arbeitsstättenverordnung (AStV), BGBl. II Nr. 368/1998<br />

- Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBL. II Nr. 164/2000<br />

- Grenzwerteverordnung 2001 (GKV 2001), BGBl. II Nr. 253/2001<br />

- Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV), BGBl. Nr. 218/1983 (gilt als Gesetz)<br />

- Verordnung über die Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP-VO), BGBl. Nr. 172/1996<br />

- Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl.<br />

Nr. 478/1996 und BGBl. II Nr. 53/1997<br />

- Verordnung biologische Arbeitsstoffe (VbA), BGBl II Nr. 237/1998<br />

- Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ), BGBl. II Nr.<br />

27/1997<br />

- Bildschirmarbeitsverordnung (BS-V), BGBl. II Nr. 124/1998<br />

- Kennzeichnungsverordnung (KennV), BGBl. II Nr. 101/1997<br />

- Elektroschutzverordnung 1995 (ESV 1995), BGBl. Nr. 706/1995<br />

- Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten,<br />

BGBl. Nr. 441/1975 (gilt als Gesetz)<br />

- Bauarbeiterschutzverordnung (Bau V), BGBl. Nr. 340/1994<br />

- Verordnung über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Arbeitnehmerinnen,<br />

BGBl. II Nr. 356/2001

RB37_15_04_08.doc 22<br />

5. Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194/1994<br />

- Maschinen-Sicherheitsverordnung (MSV), BGBl. Nr. 306/1994<br />

- PSA-Sicherheitsverordnung (PSASV), BGBl. Nr. 596/1994<br />

- Gasgeräte-Sicherheitsverordnung (GSV), BGBl. Nr. 430/1994<br />

- Explosionsschutzverordnung 1996 (ExSV 1996), BGBl. Nr. 252/1996<br />

- Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF), BGBl. Nr. 240/1991<br />

- Flüssiggas-Verordnung, BGBl. Nr. 139/1971<br />

- Aufzüge-Sicherheitsverordnung 1996 (ASV 1996), BGBl. I Nr. 780/1996<br />

-<br />

6. Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992), BGBl. Nr. 106/1993<br />

- Elektro-Ex-Verordnung 1993 (ElExV 1993), BGBl. Nr. 45/1994<br />

- Niederspannungsgeräteverordnung 1993 (NspGV 1993),<br />

BGBl. Nr. 44/1994 i.d.F. BGBl. Nr. 51/1995<br />

- Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 1993 (EMVV 1993),<br />

BGBl. Nr. 43/1994 i.d.F. BGBl. Nr. 4/1996<br />

- Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 1995 (EMVV 1995),<br />

BGBl. Nr. 52/1995 i.d.F. BGBl. Nr. 4/1996<br />

- Elektrotechnikverordnung 2002 (ETV 2002), BGBl. II Nr. 222/2002<br />

7. Kesselgesetz, BGBl. Nr. 211/1992<br />

- Einfache Druckbehälter-Verordnung, BGBl. Nr. 388/1994<br />

- Druckbehälter-Aufstellungs-Verordnung (DBA-VO), BGBl. II Nr. 361/1998<br />

- Druckgeräteverordnung (DGVO), BGBl. II Nr. 426/1999<br />

- Ortsbewegliche Druckgeräteverordnung (ODGVO), BGBl. II Nr. 291/2001<br />

8. Chemikaliengesetz (ChemG 1996), BGBl. I Nr. 53/1997<br />

- Giftliste-Verordnung, BGBl. II Nr. 317/1998<br />

- Chemikalienverordnung 1999 (ChemV 1999), BGBl. II Nr. 81/2000<br />

- Giftverordnung 2000, BGBl. II Nr. 24/2001<br />

9. Abfallwirtschaftsgesetz (AWG Novelle 2002), BGBl. Nr. 325/1990<br />

10. Umweltinformationsgesetz (UIG), BGBl. Nr. 495/1993<br />

- Störfallinformationsverordnung (StIV), BGBl. Nr. 391/1994<br />

11. Sonstige Regelwerke, Richtlinien, Merkblätter und Literatur<br />

12. Regelwerk <strong>des</strong> Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverban<strong>des</strong> (auszugsweise)<br />

- ÖWAV-Regelblatt 6-1: „Fremdüberwachung <strong>von</strong> biologischen Abwasserreinigungsanlagen.<br />

Teil 1: Fremdüberwachung gemäß 1. AEV für kommunales Abwasser“ 2., vollständig<br />

überarbeitete Auflage. 1998.<br />

- ÖWAV-Regelblatt 6-2: ., Fremdüberwachung <strong>von</strong> biologischen Abwasserreinigungsanlagen.<br />

Teil 2: Gesamtprüfung“. 2., vollständig überarbeitete Auflage. 2000.<br />

- ÖWAV-Regelblatt 13: „Betriebsprotokolle für Abwasserreinigungsanlagen“. 2., vollständig<br />

überarbeitete Auflage. 1995 (inkl. Beiblatt 1998).<br />

- ÖWAV-Regelblatt 14: „Sicherheit auf Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen) – Bau<br />

und Einrichtung“. 2., vollständig überarbeitete Auflage. 2000.

RB37_15_04_08.doc 23<br />

- ÖWAV-Regelblatt 18: „Sicherheit auf Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen) – Ausrüstung<br />

und Betrieb“. 2., vollständig überarbeitete Auflage. 2000.<br />

- ÖWAV-Regelblatt 30: „Sicherheitsrichtlinien für den Bau und Betrieb <strong>von</strong> Faulgasbehältern<br />

auf Abwasserreinigungsanlagen“. 3., vollständig überarbeitete Auflage. 2007<br />

(in Vorbereitung)<br />

- ÖWAV-Regelblatt 32: „Sicherheit auf Abwasserableitungsanlagen (Kanalisationsanlagen)<br />

– Bau und Einrichtung, Ausrüstung und Betrieb. 2000.<br />

- ÖWAV-Regelblatt 38: Überprüfung stationärer Durchflussmesseinrichtungen auf Abwasserreinigungsanlagen.<br />

2007.<br />

- ÖWAV-Arbeitsbehelf 24: „Evaluierung <strong>von</strong> Arbeitsplätzen in Abwasseranlagen und deren<br />

Dokumentation“. 2000.<br />

--------------------------------------------<br />

Aufgrund der sich laufend ändernden Gesetzeslage ist diese Auflistung nur eine Bestandsaufnahme<br />

zum Zeitpunkt <strong>des</strong> Erscheinens dieses Regelblattes und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.<br />

Die Angaben beziehen sich auf die jeweils gültige Fassung (i. d. g. F.).<br />

9 Anhänge<br />

Die Anhänge sind vollständig auch auf der dem Regelblatt beigelegten CD mit dem EDV-Tool enthalten<br />

Anhang<br />

Anhang 1<br />

Anhang 2<br />

Anhang 3<br />

Anhang 4<br />

Anhang 5<br />

Anhang 6<br />

Anhang 7<br />

Anhang 8<br />

Anhang 9<br />

Bezeichnung<br />

Kläranlagengrößenklassen (Intensität und Detaillierung der Überprüfungen)<br />

Anlagenco<strong>des</strong> (Gliederung der Anlageteile)<br />

Prüffragenkatalog (Fremdüberprüfung)<br />

Checkliste Fremdüberprüfung<br />

Zusammenfassung Checkliste Fremdüberprüfung<br />

gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen<br />

Eigenprüffragen Maschinen (allgemein)<br />

Eigenprüffragen Maschinen<br />

Checkliste Eigenüberprüfung<br />

Anhang 10 Musterbericht (schematischer Aufbau)<br />

Anhang 11 Beispiel für einen ausgefüllte Checkliste Fremdüberprüfung<br />

(Beispiel Vorklärung inkl. Räumer; „ARA Musterstadt“)