20171020-Der_Spiegel_Nachrichtenmagazin

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Nr. 43 / 21.10.2017<br />

Deutschland €4,90<br />

BeNeLux € 5,50 Finnland € 7,80 Griechenland € 6,80 Norwegen NOK 72,– Polen (ISSN00387452) ZL 31,– Slowakei € 6,50 Spanien € 6,30 Printed in<br />

Dänemark dkr 51,– Frankreich € 6,30 Italien € 6,30 Österreich € 5,50 Portugal (cont) € 6,30,– Slowenien € 6,20 Spanien/Kanaren € 6,50 Germany<br />

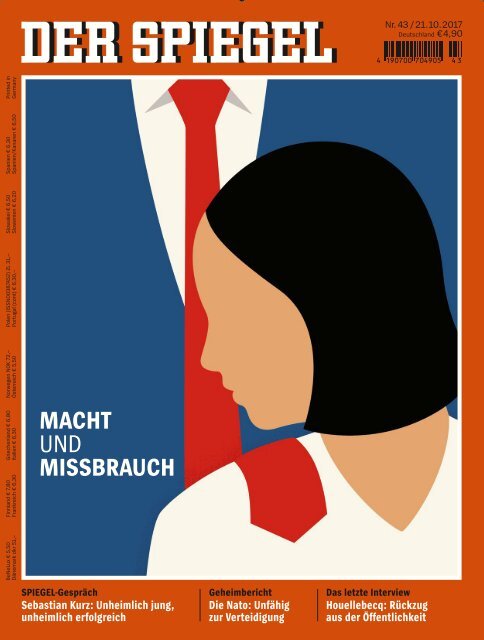

MACHT<br />

UND<br />

MISSBRAUCH<br />

SPIEGEL-Gespräch<br />

Sebastian Kurz: Unheimlich jung,<br />

unheimlich erfolgreich<br />

Geheimbericht<br />

Die Nato: Unfähig<br />

zur Verteidigung<br />

Das letzte Interview<br />

Houellebecq: Rückzug<br />

aus der Öffentlichkeit

DIE NEUE<br />

UNABHÄNGIG<br />

DER NEUE BMW X3.<br />

GRENZENLOS INNOVATIV.<br />

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

EIT.<br />

Freude am Fahren

Urlaub für immer?<br />

Haben wir uns mit guten Taten verdient.<br />

Bei der großen Sonderverlosung am 7.11. bis zu 20 Millionen € extra* gewinnen<br />

und dabei soziale Projekte unterstützen. Lose unter www.aktion-mensch.de<br />

Lotterieveranstalter ist die Aktion Mensch e. V.,<br />

Heinemannstr. 36, 53175 Bonn, AG Mainz, VR 902,<br />

vertreten durch den Vorstand Armin v. Buttlar.<br />

Es gelten die von der staatlichen Lotterieaufsicht<br />

genehmigten Lotteriebestimmungen. Wenn Sie uns<br />

den ausgefüllten Losvordruck zusenden, erhalten<br />

Sie von uns ein Bestätigungsschreiben über das<br />

Zustandekommen des Lotterievertrages. Den Los -<br />

preis buchen wir monatlich von Ihrem Konto ab.<br />

Die Teilnahme Ihres Loses an der Lotterie erfolgt für<br />

einen Monat und verlängert sich monatlich jeweils<br />

um einen weiteren Monat, bis Sie der Verlängerung<br />

widersprechen. Die Lotteriebestimmungen erhalten<br />

Sie auf telefonische Anforderung (Tel.: 0228 2092-400)<br />

kostenlos per Post oder auf www.aktion-mensch.de.<br />

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um ein Los<br />

kaufen zu dürfen. Alle bis zum 3.11.2017 eingegangenen<br />

fehlerfreien Lose nehmen (mit allen anderen<br />

Aktion Mensch-Losen) an der Sonderverlosung teil.<br />

Die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Höchstgewinn<br />

pro Gewinnkategorie beträgt 1:2,5 Mio., die für das<br />

Zusatzspiel beträgt 1:25.000.<br />

*Zusätzliche Gewinne im Gesamtwert von 20 Mio. €<br />

über alle Lose der Aktion Mensch.<br />

Los weg? Neue Chance unter:<br />

www.aktion-mensch.de<br />

Jetzt mitspielen: www.aktion-mensch.de

Das deutsche Nachrichten-Magazin<br />

Hausmitteilung<br />

Betr.: #MeToo, Österreich, Houellebecq, Habermas, Winkler<br />

Unter dem Hashtag #MeToo be -<br />

richten Tausende Frauen in den<br />

sozialen Netzwerken von sexueller<br />

Belästigung, Übergriffen, auch Vergewaltigungen.<br />

Ausgelöst durch die Verfehlungen<br />

des US-Filmproduzenten<br />

Harvey Weinstein, entsteht auf den<br />

Websites von Facebook und Twitter<br />

zurzeit das Bild eines häss lichen<br />

Deutschlands, in dem Frauen Freiwild<br />

zu sein scheinen und Männer vor allem triebgesteuert. Warum diese Kampagne<br />

solche Wucht entfaltet, welche Konsequenzen die Debatte haben dürfte, mit<br />

diesen Fragen beschäftigt sich ein großes Autorenteam in mehreren Texten, in<br />

denen auch Opfer von Übergriffen ausführlich zu Wort kommen. Ein zweiter<br />

Themenkomplex widmet sich der Situation in Österreich. <strong>Der</strong> Spitzenkandidat<br />

der ÖVP, Sebastian Kurz, wird wohl der neue Bundeskanzler werden, wahrscheinlich<br />

mit der rechtspopulistischen FPÖ als Partner. Um dieser Nachrichtenlage<br />

gerecht zu werden, erscheint das Heft mit zwei Titelbildern: #MeToo in<br />

Deutschland, Kurz in Österreich und der Schweiz. Seiten 14 bis 24, 80 bis 84<br />

Michel Houellebecq, derzeit Frankreichs prominentester und umstrittenster<br />

Schriftsteller, plant zu verschwinden, er hat es in einer Mail angekündigt.<br />

Houellebecq möchte sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und keine Interviews<br />

mehr geben, er will ungestört<br />

an seinem nächsten Roman<br />

arbeiten. Romain Leick, an den<br />

die Mail adressiert war, hat<br />

Houellebecq zu einem letzten<br />

Gespräch getroffen. <strong>Der</strong> Autor,<br />

oft beschimpft als Frauenhasser<br />

und Reaktionär, sprach über die<br />

Vorwürfe seiner Gegner, über<br />

die komplizierte Beziehung zwischen<br />

Deutschland und Frankreich<br />

und über seinen heroischen Leick, Houellebecq<br />

Pessimismus. Seite 120<br />

Nahezu zeitgleich kamen zwei große deutsche Intellektuelle auf die Idee,<br />

sich wieder einmal einmischen zu wollen, Jürgen Habermas und Heinrich<br />

August Winkler. Ihr Thema: Europa. Beide wurden auch durch die Lektüre<br />

von Robert Menasse angeregt, der für seinen EU-Roman „Die Hauptstadt“ den<br />

Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Beide suchten sich den SPIEGEL als Ort<br />

für ihre Intervention aus. Habermas ist Philosoph und Soziologe, er hat vor<br />

allem Kommunikationstheorien entwickelt. Winkler ist Historiker und hat<br />

sich besonders mit der Geschichte des Westens befasst. Beide sind Herzens -<br />

europäer, setzen aber verschiedene<br />

Schwerpunkte. Jürgen Habermas plädiert<br />

in diesem Heft dafür, den französischen<br />

Präsidenten Emma nuel Macron auf<br />

dem Weg zu einem wirklich vereinten<br />

Europa zu unterstützen. Heinrich August<br />

Winkler betont stärker die Rolle der<br />

Habermas Winkler<br />

nationalen Vielfalt in der Europäischen<br />

Union. Seiten 88, 134<br />

HEIKE LYDING<br />

WERNER SCHUERING<br />

DER SPIEGEL 43 / 2017<br />

5<br />

TIM WEGNER / DER SPIEGEL<br />

I.N.O.X. SKY HIGH<br />

LIMITED EDITION<br />

Köln | Zürich | Luzern<br />

SHOP ONLINE AT VICTORINOX.COM<br />

ESTABLISHED 1884

Ende der Friedensdividende<br />

Verteidigung Ein Geheimbericht der Nato<br />

kommt zu dem Schluss, dass die Allianz<br />

für einen Angriff Russlands nicht gerüstet wäre.<br />

Die Logistik und die Kommandostruktur sind<br />

zu sehr geschrumpft worden. Auf die Deutschen<br />

kommen wohl neue Aufgaben zu. Seite 30<br />

DAVID RAMOS / GETTY IMAGES<br />

CHRISTIAN ASLUND / DER SPIEGEL<br />

WENDY CARLSON / THE NEW YORK TIMES / REDUX / LAIF<br />

THERON J. GODBOLD / U.S. NAVY / SIPA USA / DDP IMAGES<br />

Katalanisches Rumeiern<br />

Fußball <strong>Der</strong> FC Barcelona ist seit Jahrzehnten<br />

ein wichtiger Kulturträger Kataloniens.<br />

Doch im Streit um die Unabhängigkeit<br />

der autonomen Region verhält sich<br />

der Verein auffällig neutral. Jede Veränderung<br />

würde massiv dem Geschäftsbetrieb<br />

des Profiklubs schaden. Seite 102<br />

Schuld ohne Sühne<br />

Täuschungen 24 Jahre lang versteckt ein<br />

Mann die Leiche seiner Frau in einem<br />

Fass. Dann gesteht er einen Totschlag, der<br />

aber längst verjährt ist. Wegen Verzögerungen<br />

und Fehleinschätzungen auf allen<br />

Seiten konnte aus dem Fall ein perfektes<br />

Verbrechen werden. Seite 54<br />

Rundum giftig<br />

Landwirtschaft Verseucht ein krebserregendes<br />

Pflanzengift seit Jahren die Äcker?<br />

Interne E-Mails zeigen, wie der Agrar -<br />

konzern Monsanto die Risiken seines Herbizids<br />

Roundup verschwieg, Studien über<br />

den Wirkstoff Glyphosat manipulierte und<br />

unliebsame Forscher drangsalierte. Seite 108<br />

6 Titelbild: Illustration: Francesco Ciccolella für den SPIEGEL; Foto: Jork Weismann für den SPIEGEL

In diesem Heft<br />

Titel<br />

Sexismus Die #MeToo-Bewegung<br />

in sozialen Medien befeuert eine längst<br />

überfällige Debatte über das<br />

Verhältnis von Männern und Frauen 14<br />

Protokolle Betroffene berichten,<br />

wie sie mit derben Sprüchen,<br />

Übergriffen und Gewalt umgehen 18<br />

Geschlechter Die Journalistin<br />

Laura Himmelreich über die Folgen<br />

der #Aufschrei-Debatte,<br />

die sie vor vier Jahren ausgelöst hat 22<br />

Debatte <strong>Der</strong> Fall Weinstein<br />

und die Verunsicherung der Männer 24<br />

Deutschland<br />

Leitartikel Warum Männer die Empörung<br />

über sexuelle Belästigung<br />

nicht den Frauen überlassen dürfen 8<br />

Meinung <strong>Der</strong> schwarze Kanal /<br />

So gesehen: Alle wollen<br />

Bundestagsvizepräsident werden 10<br />

U-Boot-Deal mit Antikorruptionsklausel<br />

für Israel / Schwarz-Gelb entmachtet<br />

Steuerfahndung Wuppertal / Frühe Warnung<br />

vor Türkeispitzeln beim Bundesamt 26<br />

Verteidigung Ein internes Papier enthüllt<br />

schwere Mängel im Militärapparat<br />

der Nato 30<br />

Parteien SPIEGEL-Gespräch mit Joschka<br />

Fischer über die Jamaikaverhandlungen und<br />

die Nähe der AfD zum Nationalsozialismus 34<br />

Umwelt <strong>Der</strong> Klimaplan des mächtigsten<br />

deutschen Energiepolitikers 38<br />

Union Merkels Autorität verfällt 42<br />

Sachsen Vom Wahlverlierer zum<br />

Hoffnungs träger – die erstaunliche Karriere<br />

des designierten Ministerpräsidenten<br />

Michael Kretschmer 44<br />

Die Linke <strong>Der</strong> bittere Sieg von<br />

Fraktionschefin Sahra Wagenknecht 46<br />

Kommunen Das frag würdige<br />

Vorruhestandsmodell der Sparkassen 48<br />

Kleinkinder Wer zahlt, wenn Krippenplätze<br />

mehr als 1000 Euro kosten? 50<br />

Gesellschaft<br />

Früher war alles schlechter:<br />

Lebensbedingungen in China /<br />

Sind Briefträger überfordert? 52<br />

Eine Meldung und ihre Geschichte<br />

Wie sich eine japanische Reporterin<br />

zu Tode arbeitete 53<br />

Täuschungen Das perfekte Verbrechen:<br />

Ein Mann versteckt die Leiche<br />

seiner Frau 24 Jahre lang in einem Fass 54<br />

Kolumne Leitkultur 59<br />

Wirtschaft<br />

Audi-Betriebsrat fordert Jobgarantie /<br />

Wenig Spielraum für Jamaikakoalition /<br />

Crowd investing lockt Anleger 62<br />

Gerechtigkeit Deutschland ist gespalten,<br />

die Provinz abgehängt – aber nicht überall 64<br />

Sanktionen Ökonom Rolf Langhammer<br />

über den Sinn von Handelsbeschränkungen 68<br />

Analyse Warum die Zinsen so bald<br />

nicht steigen werden 70<br />

Affären Airbus-Chef Tom Enders<br />

steckt offenbar tiefer im Korruptionssumpf,<br />

als er zugeben mag 72<br />

Gesundheitskarte In Deutschland droht<br />

ein Monopol bei einem entscheidenden<br />

elektronischen Bauteil 74<br />

Ausland<br />

Die Wahlwiederholung in Kenia ist nur ein<br />

hohles Ritual / IWF erwägt Hilfen für den<br />

Fall eines Staatsbankrotts in Venezuela 78<br />

Österreich Sebastian Kurz hat seine Partei<br />

umgebaut und sein Land im Sturm<br />

erobert – doch wofür steht er eigentlich? 80<br />

SPIEGEL-Gespräch mit Wahlsieger Kurz<br />

über eine mögliche Koalition mit der<br />

rechten FPÖ 84<br />

Essay <strong>Der</strong> Historiker Heinrich August<br />

Winkler warnt vor dem Separatismus und<br />

der Abschaffung der Nationalstaaten 88<br />

Somalia Mogadischu ist Ruinenstadt und<br />

Boomtown, das Geschäft ist: der Krieg 90<br />

Analyse Das „Kalifat“ ist zwar am Ende,<br />

die Grün de für seinen Aufstieg sind<br />

jedoch noch da 95<br />

Malta Daphne Caruana Galizia wollte<br />

Korruption, Schmuggel und Mafia-<br />

Machenschaften aufdecken – wurde sie<br />

deshalb ermordet? 96<br />

Sport<br />

Wer ist der beste Formel-1-Fahrer aller<br />

Zeiten? / Magische Momente: „Tagesschau“-<br />

Sprecher Thorsten Schröder über<br />

sein Leiden beim Ironman auf Hawaii 97<br />

Basketball NBA-Star Stephen Curry erklärt<br />

seinen Streit mit US-Präsident Trump 98<br />

Fußball Wie katalanisch ist der<br />

FC Barcelona? 102<br />

Wissenschaft<br />

Zügellos durch Neandertaler-Gene / Mehr<br />

Gewitter auf Schifffahrtsstraßen / Glosse:<br />

Hört auf mit nächtlichen Verhandlungen! 106<br />

Landwirtschaft Die Glyphosat-Lüge – der<br />

Agrarkonzern Monsanto verschwieg die<br />

Risiken seines Unkrautvertilgungsmittels 108<br />

Psychiatrie Wie verrückt ist US-Präsident<br />

Donald Trump? 112<br />

Automobile Warum Millionen Elektroautos<br />

zum Zusammenbruch des Stromnetzes<br />

führen könnten 116<br />

Kultur<br />

Tanz der Aborigines / Treffen der<br />

Gruppe 47 / Kolumne: Zur Zeit 118<br />

Schriftsteller Michel Houellebecq tritt<br />

von der öffentlichen Bühne ab und<br />

zieht im SPIEGEL-Gespräch Bilanz 120<br />

Debatte Mit Rechten reden?<br />

Über den Ernst der Lage schreibt<br />

Redakteur Tobias Rapp … 128<br />

…und über die Doppelstrategie von<br />

Empathie die Autorin Hilal Sezgin 129<br />

Exil Zwei syrische Schriftsteller suchen in<br />

der deutschen Provinz eine neue Heimat 130<br />

Essay <strong>Der</strong> Soziologe Jürgen Habermas<br />

über die europäische Hoffnung<br />

und die historische Chance der Kanzlerin 134<br />

Filmkritik „Sommerhäuser“, die<br />

außer gewöhnliche Tragikomödie<br />

über eine Großfamilie 139<br />

Bestseller 127<br />

Impressum, Leserservice 140<br />

Nachrufe 141<br />

Personalien 142<br />

Briefe 144<br />

Hohlspiegel/Rückspiegel 146<br />

Wegweiser für Informanten: www.spiegel.de/investigativ<br />

Joschka Fischer<br />

Er war früher Bundesaußenminister<br />

und empfiehlt<br />

den Grünen im SPIEGEL-Gespräch<br />

die Zusammenarbeit<br />

mit Union und FDP. AfD-<br />

Funktionäre sind für Fischer<br />

keine Rechtspopulisten, sondern<br />

schlicht: Nazis. Seite 34<br />

Manar Moalin<br />

Sie ist 33 Jahre alt, geboren<br />

in Somalia, aufgewachsen in<br />

Europa. Seit drei Jahren<br />

betreibt Moalin den Country<br />

Club in Mogadischu, einer<br />

Stadt, deren Einwohner vom<br />

Krieg leben und unter<br />

dem Krieg leiden. Seite 90<br />

Stephen Curry<br />

Er ist der beste Basketballer<br />

der Welt und einer der<br />

schärfsten Kritiker des US-<br />

Präsidenten. Sportler hätten<br />

eine „gewaltige Stimme“,<br />

sagt er, man müsse sie nutzen,<br />

um zu zeigen, was unter<br />

Trump schiefläuft. Seite 98<br />

HERMANN BREDEHORST / DER SPIEGEL<br />

CHRISTIAN WERNER / DER SPIEGEL<br />

MARCIO JOSE SANCHEZ / PICTURE ALLIANCE / AP<br />

DER SPIEGEL 43 / 2017<br />

7

Das deutsche Nachrichten-Magazin<br />

Leitartikel<br />

Men, too<br />

Männer müssen endlich ihre Stimme gegen sexuelle Belästigung von Frauen erheben.<br />

Wenn mächtige Kotzbrocken wie Harvey Weinstein<br />

öffentlich als Vergewaltiger bezichtigt werden,<br />

macht das die Welt sicherlich ein bisschen<br />

besser. Wie wunderbar, dass nicht nur Hollywoodstars<br />

Sexismus anprangern, sondern seit dieser Woche auch<br />

Frauen, denen glänzendes Scheinwerferlicht egal ist. Mit<br />

#MeToo haben sich betroffene Frauen quer durch alle<br />

Länder und Schichten in den sozialen Netzwerken als Opfer<br />

sexualisierter Gewalt geoutet.<br />

Ihr Aufschrei wird aber erst die volle Wirkung entfalten,<br />

wenn sich auch Männer angesprochen fühlen. Und<br />

zwar jene Mehrheit der Männer, die Frauen nicht belästigen.<br />

Wer zur Gruppe der Anständigen gehört, denkt<br />

häufig, das alles gehe ihn nichts an. Weiße Westen sind<br />

aber keine Entschuldigung<br />

für Wegsehen.<br />

Die Täter könnten nur deshalb<br />

so ungestraft agieren,<br />

„weil sie von einer schweigenden<br />

Masse gedeckt“ würden,<br />

schreibt der Unternehmensberater<br />

Robert Franken in<br />

seinem Blog. Es ist leider<br />

eine Einzelmeinung. Anstatt<br />

sich zu empören, verharm -<br />

losen viele Männer sexuelle<br />

Belästigung mit Sätzen wie:<br />

„Jetzt ist es schon so weit,<br />

dass ich die Frisur der Kollegin<br />

nicht mehr loben darf.“<br />

Niemand will in einer Welt<br />

leben, in der sich Menschen<br />

keine Komplimente mehr<br />

machen dürfen. Auch Frauen<br />

nicht. Darauf können wir uns<br />

alle schnell einigen. Aber damit<br />

ist die Diskussion über<br />

Sexismus nicht zu Ende.<br />

Es kann wirklich schwierig sein, die Grenze zwischen<br />

nett gemeinter Geste und sexistischem Spruch zu erkennen.<br />

Zumal sie individuell und darum bei jeder Frau<br />

anders verläuft. Es ist ein Unterschied, ob man einer<br />

Kollegin in der Kaffeeküche oder im Morgenmeeting<br />

zum Kauf der neuen Schuhe gratuliert.<br />

Neben dem Ort entscheidet auch die Augenhöhe, ob<br />

ein Kompliment angebracht ist. Keine Praktikantin möchte<br />

vom Abteilungsleiter als „charmante neue Mitarbeiterin“<br />

begrüßt werden, weil auch Frauen von Vorgesetzten<br />

lieber für ihre Leistung gelobt werden. Trainerinnen,<br />

die Bosse für Machtmissbrauch sensibilisieren, gibt es<br />

kaum. Stattdessen wird Frauen beigebracht, wie sie<br />

sich per „Arroganz-Prinzip“ in einen Macho ver wandeln,<br />

wenn sie auf der Führungsebene mitreden möchten.<br />

Sprechen Frauen Sexismus offen an, fühlen sich Männer<br />

oft in der Defensive. Das scheint bei vielen reflexhaft<br />

eine Verbrüderung auszulösen. Das Erobern liege nun<br />

mal in der Natur des Mannes. Echte Kerle benähmen sich<br />

manchmal daneben.<br />

Und sind Frauen nicht selbst schuld? Hinter vorgehaltener<br />

Hand heißt es dann, Frauen würden Sexismus nur<br />

beklagen, wenn er ihnen nicht nutze. Praktikantinnen,<br />

die jede Woche vom Chef einen Kaffee spendiert bekämen,<br />

würden schließlich auch nicht mit einer Ohrfeige<br />

ablehnen.<br />

Ja, es gibt Frauen, die Netzstrumpfhosen einsetzen,<br />

um Aufträge an Land zu ziehen, und das ist bedauerlich.<br />

Aber es gibt auch immer noch zu viele männliche<br />

Führungskräfte, die Jobs nach Attraktivität statt nach<br />

Kompetenz vergeben. Viele Männer entwickeln erst ein<br />

Bewusstsein für Sexismus,<br />

wenn sie selbst zum Opfer<br />

werden. Erst dann können sie<br />

verstehen, wie sich Scham<br />

und Hilflosigkeit anfühlen.<br />

Oder es ist die Geburt einer<br />

Tochter, die Männer zu Feministen<br />

werden lässt. Wenn es<br />

die eigene Tochter betrifft,<br />

nehmen sie das Verhalten<br />

LOUISE MACKINTOSH<br />

ihrer Geschlechtsgenossen<br />

plötzlich als potenziell bedrohlich<br />

wahr und fragen sich,<br />

was man gegen sexuelle Übergriffe<br />

tun kann.<br />

Es stimmt nicht, dass sexuelle<br />

Belästigung Männer, die<br />

sich selbst nichts vorzuwerfen<br />

haben, nichts angeht. Wer<br />

schweigt, schützt die Täter<br />

und stützt ein System, das<br />

Frauen klein halten will. Es<br />

mag Überwindung kosten<br />

und ungewohnt sein: Aber<br />

warum ist es so schwer, den Kollegen, von dem alle<br />

wissen, dass er immer wieder Praktikantinnen belästigt,<br />

darauf kritisch anzusprechen? Es wäre jedenfalls wirkungsvoller,<br />

wenn Männer Männern Grenzen setzen würden,<br />

bevor eine Frau zum Aufschrei ansetzt. Und natürlich<br />

müssen sich die Machtstrukturen ändern: Wer zum Beispiel<br />

dafür sorgt, dass in Unternehmen genauso viele<br />

Frauen wie Männer das Sagen haben, schafft eine Atmosphäre<br />

der Gleichberechtigung, in der Machtmissbrauch<br />

seltener ist.<br />

Man muss seinen Nebensitzer im Büro nicht gleich beim<br />

Chef denunzieren, wenn er gehässige Witzchen über die<br />

Körperfülle einer Kollegin macht. Aber muss man mit -<br />

lachen? Es reicht nicht aus, wenn Frauen Sexismus offen<br />

ansprechen. Die Männer müssen mitreden. Den Leitartikel<br />

zur nächsten Aufschrei-Debatte darf dann gern ein Kollege<br />

schreiben.<br />

Anna Clauß<br />

8 DER SPIEGEL 43 / 2017

Jetzt<br />

umsteigen.<br />

Jetzt 1.000 €<br />

Umtauschprämie 4,5<br />

zusätzlich zu unseren attraktiven<br />

Angeboten sichern.<br />

‡ Die smart Umtauschprämie.<br />

Unser Leasingbeispiel für Privatkunden: 5<br />

Kaufen Sie eines unserer smart Modelle und sichern Sie sich dabei finanzielle<br />

Vorteile.³ Geben Sie Ihren gebrauchten Diesel mit Euro-4-Norm, ganz gleich<br />

welcher Marke, bei einem teilnehmenden smart Vertriebspartner in Zahlung und<br />

erhalten Sie zusätzlich zum Ankaufspreis eine Umtauschprämie von 1.000 Euro. 5<br />

Besitzer eines gebrauchten Diesels mit Euro-1- bis Euro-3-Norm erhalten vom<br />

teilnehmenden smart Vertriebspartner, markenunabhängig, zusätzlich zur<br />

Umtauschprämie einen Wertausgleich für ihr Altfahrzeug, sofern dessen Entsorgung<br />

nachgewiesen wird. 5 Mehr Infos unter www.smart.de<br />

smart forfour<br />

52 kW¹<br />

smart fortwo<br />

coupé 52 kW¹<br />

Kaufpreis² 11.765,00 € 11.105,00 €<br />

Leasing-Sonderzahlung 0,00 € 0,00 €<br />

Gesamtkreditbetrag 11.765,00 € 11.105,00 €<br />

Gesamtbetrag 5.232,00 € 5.232,00 €<br />

Laufzeit in Monaten 48 48<br />

Gesamtlaufleistung 40.000 km 40.000 km<br />

Sollzins gebunden p. a. – 4,85 % – 4,69 %<br />

Effektiver Jahreszins – 4,74 % – 4,59 %<br />

48 mtl. Leasingraten à 3 109,00 € 109,00 €<br />

smart – eine Marke der Daimler AG<br />

¹ Kraftstoffverbrauch: 4,9-4,8 l/100 km (innerorts), 3,8-3,7 l/100 km (außerorts), 4,2-4,1 l/100 km (kombiniert), CO 2 -Emissionen (kombiniert): 97-93 g/km. Energieeffizienzklasse B.<br />

Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. ² Unverbindliche<br />

Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Überführungskosten. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. ³ Ein Leasingbeispiel<br />

der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 01.09.2017. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss<br />

ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 4 Erwerben Sie eines unserer smart Modelle und sichern Sie sich dabei finanzielle Vorteile. Geben Sie Ihren gebrauchten<br />

Diesel mit Euro-4-Norm, ganz gleich welcher Marke, bei einem teilnehmenden smart Vertriebspartner in Zahlung und erhalten Sie zusätzlich zum Ankaufspreis<br />

eine Umtauschprämie von 1.000 Euro. Besitzer eines gebrauchten Diesels mit Euro-1- bis Euro-3-Norm erhalten von dem teilnehmenden smart Vertriebspartner, markenunabhängig,<br />

zusätzlich zur Umtauschprämie einen Wertausgleich für ihr Altfahrzeug, sofern dessen Entsorgung nachgewiesen wird. Altfahrzeug mind. 6 Monate auf<br />

Käufer zugelassen und weitere Voraussetzungen. Das Angebot gilt vom 02.08. bis zum 31.12.2017 (Auftragseingang), sofern die berechnete Lieferung bis zum 31.03.2018<br />

erfolgt. Nur solange der Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden smart Händlern. 5 Ein Leasing ist bei Inanspruchnahme des Wertausgleichs nicht immer möglich.<br />

Ob für Ihr Wunschfahrzeug ein Leasingangebot möglich ist, erfahren Sie bei Ihrem smart center. Leasingrechnung ohne Berücksichtigung der Umtauschprämie.<br />

Abbildung zeigt Sonderausstattung.<br />

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Meinung<br />

Jan Fleischhauer <strong>Der</strong> schwarze Kanal<br />

Mit Rechten leben<br />

Ich wünschte, Fritz Teufel<br />

wäre zurück. Ich<br />

hätte nie gedacht,<br />

dass ich die Achtundsechziger<br />

einmal vermissen<br />

würde, aber<br />

so ist es. Für alle, die<br />

nach 1980 geboren wurden<br />

und nicht wissen, von<br />

wem ich rede: Fritz Teufel war Mitbegründer<br />

der Kommune 1, einer der Keimzellen<br />

der Studentenbewegung, und Erfinder der<br />

„Spaßguerilla“, die vor 50 Jahren durch ihre<br />

Provokationen die Zeitgenossen in Atem<br />

hielt. Berühmt wurde Teufel durch einen<br />

Auftritt in einer Talkshow, bei dem er eine<br />

Pistole gegen den Finanzminister richtete.<br />

Es war zum Glück nur eine Wasserpistole.<br />

Wie ich auf Teufel komme? Ich war vergangene<br />

Woche auf der Buchmesse in<br />

Frankfurt. Über 7000 Verlage hatten sich<br />

angemeldet. Salman Rushdie war da, Dan<br />

Brown, Margaret Atwood. Aber das eigentliche<br />

Thema der Messe war der Auftritt des<br />

Antaios Verlags, eines Kleinstverlags aus<br />

Sachsen-Anhalt, der sich auf rechte Erweckungsliteratur<br />

spezialisiert hat.<br />

Am ersten Messetag rückten mehrere<br />

Mitglieder des Börsenvereins an und hielten<br />

Plakate gegen „Rassismus“ hoch. <strong>Der</strong><br />

Frankfurter Oberbürgermeister verteilte<br />

vor dem Stand Flyer, die für die Aktion<br />

„Mut – Mutiger – Mund auf“ warben. Eine<br />

Lesung endete im Tumult, als Demonstranten<br />

zu schreien anfingen.<br />

Mich erinnerten die Protestler an Nonnen,<br />

die sich vor Kinos aufstellen, in denen<br />

unzüchtige Filme gezeigt werden. Selbst<br />

gemalte Plakate, die man in die Höhe reckt,<br />

Kittihawk<br />

um das Böse zu vertreiben, und wenn einem<br />

gar nichts mehr einfällt, fängt man zu<br />

kreischen an? Wenn ich ein Linker wäre,<br />

würde ich mich schämen, ehrlich.<br />

Vielleicht ist es unvermeidlich, dass eine<br />

Bewegung an Agilität einbüßt, wenn sie in<br />

die Jahre kommt. Man kann sich auch geistig<br />

einen Bauchansatz zulegen, wie sich<br />

zeigt. Wer zu lange an der Macht ist, gewöhnt<br />

sich daran, dass er das Sagen hat,<br />

das macht träge.<br />

Die Wahrheit ist, dass die Leute vom<br />

Antaios Verlag mehr von Fritz Teufel und<br />

der Spaßguerilla gelernt haben als die<br />

kreuzbraven Gestalten, die ihm und seinen<br />

Genossen politisch nachfolgten. Heute sind<br />

es die Rechten, die mit ihren Provokationen<br />

die Öffentlichkeit aufschrecken. Dabei<br />

reicht oft schon ein Wort, und alle drum<br />

herum fallen in Ohnmacht oder rufen vor<br />

Schreck „Nazi, Nazi“.<br />

Wenn man keine echten Nazis zur Hand<br />

hat, nimmt man eingebildete. Am Samstag<br />

machte die Nachricht die Runde, der Frankfurter<br />

Stadtverordnete Nico Wehnemann<br />

von der Spaßpartei „Die Partei“ sei auf der<br />

Messe zusammengeschlagen worden, weil<br />

er gegen die Büchernazis protestiert habe.<br />

Wie sich herausstellte, war Wehnemann<br />

beim Versuch, eine Absperrung zu durchbrechen,<br />

von einem Sicherheitsmann zu<br />

Boden gebracht worden. Nicht einmal die<br />

Wasserpistole, mit der man früher Finanzminister<br />

erschreckte, funktioniert noch richtig.<br />

Es wird wirklich Zeit, dass der Geist<br />

von Fritz Teufel wieder in die Linke fährt.<br />

An dieser Stelle schreiben Jakob Augstein,<br />

Jan Fleischhauer und Markus Feldenkirchen im Wechsel.<br />

Im Zentrum<br />

der Macht<br />

So gesehen Alle wollen<br />

Bundestagsvizepräsident<br />

werden.<br />

Ich muss zugeben, es gibt in<br />

der Berliner Politik ein Amt,<br />

dessen Bedeutung ich bisher<br />

krass unterschätzt habe: das<br />

des Bundestagsvizepräsidenten.<br />

Ich hatte es immer für<br />

ein ehrenvolle, aber doch<br />

eher zeremonielle Aufgabe<br />

gehalten, als einer von sechs<br />

Stellvertretern des Bundestagspräsidenten<br />

hin und<br />

wieder eine Sitzung des Parlaments<br />

zu leiten. Aber so<br />

kann man sich irren. Diese<br />

Woche hat mir gezeigt, dass<br />

der Job tatsächlich im Zentrum<br />

des Berliner Macht -<br />

pokers steht: heiß begehrt,<br />

leidenschaftlich umkämpft<br />

und ein zentraler Bau stein<br />

im innerparteilichen Posten -<br />

geschacher.<br />

Die FDP zum Beispiel ist<br />

personell eher schwach aufgestellt.<br />

Sie hat genau zwei<br />

Politiker, denen man bisher<br />

ein Spitzenamt in Berlin zutraute.<br />

Und raten Sie mal:<br />

einer von ihnen wird Bundestagsvize.<br />

Das zeigt doch,<br />

welch überragende Bedeutung<br />

Parteichef Christian<br />

Lindner dem Amt beimisst.<br />

Ich hoffe nur, dass Wolfgang<br />

Kubicki das auch so sieht.<br />

Bei der SPD ist es andersrum:<br />

Da gibt es zu viele Spitzenpolitiker<br />

für die paar Posten,<br />

die eine abgewählte Regierungspartei<br />

zu vergeben<br />

hat. Deshalb ist um die Vizepräsidentschaft<br />

ein Wettstreit<br />

entbrannt, wie ihn die Partei<br />

lange nicht mehr erlebt hat.<br />

Es wird eine Kampfkandidatur<br />

dreier Spitzensozis geben.<br />

Drei! Die Schicksalszahl<br />

der Sozialdemokratie, wie<br />

oft konkurrierten drei um<br />

die Macht. Und jetzt: Kanzlerkandidat<br />

wollte keiner<br />

werden, aber Bundestagsvizepräsident,<br />

das wollen sie<br />

alle. Christiane Hoffmann<br />

10 DER SPIEGEL 43 / 2017

ENTDECKEN<br />

beginnt hier<br />

R I C H M O N D<br />

JACKET<br />

leichtgewichtige Daune /<br />

warme Wattierung / winddicht<br />

/ verstärkte Schultern<br />

Outdoor Performance mit Style.<br />

jack-wolfskin.com

5 MIO. MENS<br />

53 STÄDT<br />

1 METROP<br />

DIE METROPOLE RUHR IST MEHR ALS NUR EINE STADT.<br />

SIE IST URBANER BALLUNGSRAUM, WIRTSCHAFTLICHES<br />

HERZ EUROPAS, HEIMAT FÜR MILLIONEN – UND NOCH<br />

VIEL MEHR. SIE IST: DIE STADT DER STÄDTE.<br />

MEHR UNTER WWW.METROPOLE.RUHR

CHEN.<br />

E.<br />

OLE.

„Macht ist wie Alkohol“<br />

Sexismus Unter #MeToo brechen Millionen Frauen und Männer das Schweigen<br />

über sexuelle Belästigung im Alltag. Die Wucht ihrer Berichte erreicht<br />

auch Politik und Wirtschaft. Vor allem Führungsleute müssen sensibilisiert werden.<br />

14 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />

Margot Wallström zum Beispiel, die<br />

schwedische Außenministerin.<br />

„Me too“, schreibt sie am Mittwochnachmittag<br />

auf Facebook. Nur diese<br />

zwei Worte. „Ich auch.“ Und alle wissen,<br />

was sie meint: Auch ich habe sexuelle Belästigung<br />

erfahren.<br />

Es folgen, wie üblich, beleidigende Kommentare:<br />

„Ich bezweifle, dass das passiert<br />

ist. Wer würde dich schon belästigen?“ Andere<br />

kommentieren schlicht: „Me too.“<br />

Zwei Worte reichen, damit eine globale<br />

Bewegung entsteht. Eine Bewegung der<br />

Herabgewürdigten, der Belästigten, der<br />

Misshandelten. Eine Bewegung von Betroffenen,<br />

die bislang anonym und passiv waren.<br />

Nun haben sie Millionen Namen und<br />

Gesichter und teilen der Welt ihre Geschichten<br />

mit.<br />

Seit Sonntag twittern und posten Frauen<br />

und wenige Männer in den sozialen Netzwerken<br />

unter #MeToo ihre Erfahrungen<br />

mit sexuellen Übergriffen. Darunter sind<br />

Prominente, Politikerinnen, Schauspielerinnen,<br />

Sportlerinnen. Ein detailliertes Archiv<br />

über Berichte von Macht und Missbrauch<br />

ist so entstanden, ein digitales Dokument<br />

der Schande.<br />

Das Mächtige an diesem Hashtag ist seine<br />

Bescheidenheit. #MeToo hat nicht den<br />

Anstrich des Politischen, er ruft nicht zum<br />

Protest auf. Er trägt auch nicht die Em -<br />

pörung in seinem Namen, wie einst<br />

#Aufschrei nach der Affäre um Rainer Brüderle<br />

von der FDP, der die „Stern“-Reporterin<br />

Laura Himmelreich mit einer anzüglichen<br />

Dirndl-Bemerkung belästigt hatte.<br />

#MeToo ist zunächst nur eine Erhebung<br />

und die stille Einladung, ein massives Alltagsproblem<br />

zu betrachten. #MeToo heißt:<br />

Hör erst mal zu.<br />

Natürlich, die Debatte um sexuelle Belästigung<br />

ist nicht neu. Sie wurde nach<br />

Brüderle geführt und nach der Kölner Silvesternacht.<br />

Sie wurde nach Sebastian Edathy,<br />

nach dem Gerichtsverfahren gegen<br />

Gina-Lisa Lohfink geführt und nach der<br />

„Grab the pussy“-Bemerkung von Donald<br />

Trump. Und auch, nachdem die CDU-Politikerin<br />

Jenna Behrends in einem offenen<br />

Brief schrieb, dass der damalige Berliner<br />

Innensenator Frank Henkel sie als „große<br />

süße Maus“ bezeichnet haben soll.<br />

Die Debatte erreichte den Bundestag und<br />

veränderte Gesetze. Zweimal wurde in den<br />

vergangenen vier Jahren das Sexualstrafrecht<br />

verschärft: Seit Januar 2015 macht<br />

sich strafbar, wer Nacktbilder von Kindern<br />

und Jugendlichen zu kommerziellen Zwecken<br />

herstellt oder anderen anbietet. Im<br />

November 2016 wurde der Tatbestand der<br />

sexuellen Belästigung ins Strafgesetzbuch<br />

eingeführt. Wer eine andere Person „in sexuell<br />

bestimmter Weise körperlich berührt<br />

und dadurch belästigt“, muss nun mit einer<br />

Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder<br />

mit einer Geldstrafe rechnen.<br />

Mithilfe des neuen Paragrafen 184i des<br />

Strafgesetzbuches sollen Handlungen wie<br />

das Berühren von Po und Brüsten sowie<br />

das plötzliche Küssen leichter als Straftat<br />

geahndet werden können. Es ist ein Paragraf<br />

gegen Grapscher.<br />

Doch es gibt auch die andere Seite: 2015<br />

veröffentlichte die Antidiskriminierungsstelle<br />

des Bundes eine repräsentative Befragung.<br />

Demnach gaben 49 Prozent der<br />

Frauen an, schon einmal eine „gesetzlich<br />

verbotene Belästigung am Arbeitsplatz“<br />

erlebt zu haben – meistens im Büro (56<br />

Prozent), bei Betriebsfesten (48 Prozent),<br />

auf Fluren oder im Fahrstuhl (35 Prozent).<br />

Ein Jahr zuvor hatte eine Studie unter<br />

dem Titel „Truppenbild ohne Dame?“ des<br />

Zentrums für Militärgeschichte und Sozial -<br />

wissenschaften der Bundeswehr für Aufsehen<br />

gesorgt. Demnach waren 55 Prozent<br />

der mehr als 3000 befragten Frauen in ihrer<br />

Bundeswehrzeit sexuell belästigt worden:<br />

47 Prozent berichteten über „Bemerkungen/Witze<br />

sexuellen Inhalts“, 25 Prozent<br />

über das „unerwünschte Zeigen oder<br />

sichtbare Anbringen pornografischer Darstellungen“.<br />

24 Prozent der Befragten,<br />

also mehr als 700 Soldatinnen, waren körperlich<br />

belästigt worden, etwa durch sexuell<br />

motivierte Berührungen an Brust<br />

oder Po, während drei Prozent – also<br />

mehr als 90 Frauen – angaben, Handlungen<br />

sexueller Nötigung oder Vergewaltigung<br />

erlebt zu haben.<br />

<strong>Der</strong> öffentliche Aufschrei über die Zustände<br />

der Truppe hallte seinerzeit nicht<br />

besonders lange nach.<br />

Heute erzählen nur we -<br />

nige Politikerinnen offen<br />

von ihren Erfahrungen<br />

sexueller Erniedrigung.<br />

Aber es sind nicht nur traditionelle Männerbünde,<br />

in denen sich Frauen besonders<br />

oft sexistischer Angriffe erwehren müssen.<br />

Eine im Jahr 2000 erhobene Befragung unter<br />

1062 Münchner Berufsschülerinnen und<br />

Auszubildenden ergab eine Art Branchen-<br />

Ranking. Demnach wurden weibliche Azubis<br />

im Hotel- und Gaststättenbereich besonders<br />

häufig sexuell belästigt (84 Prozent),<br />

gefolgt von ihren Kolleginnen in<br />

technischen und handwerklichen Berufen<br />

(60 bis 66 Prozent).<br />

Ausgerechnet die Politik ahndet eine allzu<br />

große Offenheit der Betroffenen hart:<br />

Abgeordnete, die noch vor vier Jahren in<br />

der #Aufschrei-Kampagne ihre Erlebnisse<br />

geschildert hatten, wurden plötzlich bei<br />

der Postenvergabe übersehen. Ihr Protest<br />

wurde zu einem Stigma. Heute erzählen<br />

deshalb nur wenige Politikerinnen offen<br />

von ihren Erfahrungen sexueller Erniedrigung.<br />

Bundesfamilienministerin Katarina<br />

Barley von der SPD gehört dazu.<br />

Barley kennt solche Situationen noch<br />

aus ihrer aktiven Zeit als Juristin. Einmal<br />

habe der Chef ihr mitgeteilt, es sei doch<br />

sehr gut, dass sie einen Doktortitel habe.<br />

<strong>Der</strong> würde sie davor bewahren, für seine<br />

Sekretärin gehalten zu werden. Auch in<br />

der Politik, sagt die Ministerin, komme<br />

man gerade als jüngere Frau immer noch<br />

häufig in die Situation, dass das Frausein<br />

thematisiert werde – sei es durch Bemerkungen<br />

über die Kleidung, über das Auftreten,<br />

über den Charme. „Unzählige kleine<br />

Begebenheiten“, sagt Barley.<br />

Sie glaubt, die meisten Männer dächten,<br />

sie würden den Frauen etwas Gutes tun,<br />

wenn sie sie lobten. „In Wirklichkeit geht<br />

es um Macht“, sagt Barley. „Viele Männer<br />

verstehen nicht, dass in ihren Bemerkungen<br />

etwas Gönnerhaftes liegt, dass die Bewertung<br />

der Frau auch zeigt, dass der, der<br />

bewertet, die Macht hat, dies zu tun.“ Barley<br />

glaubt, dass #MeToo helfen kann, aber<br />

dass auch die Politik gefragt ist. „Das<br />

Machtgefälle zwischen Männern und Frauen<br />

muss beseitigt werden. Die Lohnlücke<br />

muss geschlossen werden, es müssen so<br />

viele Frauen wie Männer in den Parlamenten<br />

sein, Elternzeit muss genauso Frauenwie<br />

Männeraufgabe sein.“<br />

Vielleicht ist #MeToo nur eine neue<br />

Erregungswelle von vielen, vielleicht ebbt<br />

sie schnell wieder ab. Vielleicht aber reicht<br />

diesmal ihre Wucht aus, um die gesell-<br />

FRANCESCO CICCOLELLA / DER SPIEGEL

Titel<br />

DER SPIEGEL 43 / 2017<br />

15

schaftliche Debatte endlich nachhaltig zu<br />

führen. Viele schreiben, #MeToo habe sie<br />

ermuntert zu berichten, was sie sich früher<br />

zu sagen nicht getraut hätten. Traumata<br />

brauchen Zeit, um erzählt zu werden.<br />

Die Kampagne begann mit einem Tweet<br />

der amerikanischen Schauspielerin Alyssa<br />

Milano. Sie ist vor allem bekannt aus der<br />

Fernsehserie „Charmed“. Sie nutzte den<br />

Hashtag, den die afroamerikanische Aktivistin<br />

Tarana Burke vor mehr als zehn Jahren<br />

in die Welt gesetzt hatte. Burke wollte<br />

auf den weitverbreiteten sexuellen Missbrauch<br />

von Mädchen aufmerksam machen.<br />

Heute freut sie sich über den späten Erfolg<br />

ihrer Idee. Am vergangenen<br />

Sonntag rief Alyssa Milano<br />

dazu auf, unter #MeToo von<br />

sexuellen Übergriffen zu berichten.<br />

Im Laufe des Tages<br />

nutzten 13200 Menschen den<br />

Hashtag, einen Tag später waren<br />

es schon 283300. Im Laufe<br />

der Woche verbreitete sich<br />

das Kennwort millionenfach<br />

über die sozialen Netzwerke<br />

und führte die Debatte aus<br />

dem Ort hinaus, an dem sie<br />

begann: aus Hollywood.<br />

Die Enthüllungen über<br />

Filmproduzent Harvey Weinstein<br />

hatten mit einer Recherche<br />

der „New York Times“ begonnen,<br />

bei der sich Schauspielerinnen<br />

meldeten, die<br />

von Belästigungen durch ihn<br />

berichteten. Fünf Tage später<br />

war es dann eine Geschichte<br />

im „New Yorker“, die lange<br />

vorbereitet war: Hier war von<br />

drei Vergewaltigungsvorwürfen<br />

und zahlreichen anderen<br />

Fällen von sexueller Nötigung<br />

die Rede.<br />

Hollywood reagierte mit<br />

bislang ungekannter Konsequenz.<br />

<strong>Der</strong> Produzent wurde von seiner<br />

eigenen Firma entlassen. Die Oscar-Academy<br />

schloss Harvey Weinstein aus –<br />

kaum ein Produzent war mit seinen Filmen<br />

so oft nominiert gewesen.<br />

Es schien, als hätte Hollywood ein<br />

schlechtes Gewissen. In dieser Industrie<br />

galt es lange als normal, dass junge Schauspielerinnen<br />

mit Regisseuren und Produzenten<br />

ins Bett gehen mussten, um Rollen<br />

zu bekommen.<br />

Roman Polanski wurde 1977 in Los Angeles<br />

wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen<br />

angeklagt und entzog sich der Justiz<br />

durch Flucht nach Europa. Bis heute<br />

muss er damit rechnen, bei der Einreise in<br />

die USA verhaftet zu werden. Hollywood<br />

half ihm dennoch bei der Finanzierung<br />

seiner Filme und verlieh ihm 2003 für sein<br />

Holocaust-Drama „<strong>Der</strong> Pianist“ einen<br />

Oscar.<br />

16 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />

Dass Woody Allens Adoptivtochter Dylan<br />

Farrow den Vorwurf erhob, von ihm<br />

als Kind sexuell missbraucht worden zu<br />

sein, hat seiner Karriere nicht geschadet.<br />

Allen bestritt die Vorwürfe, juristisch konnten<br />

sie nie geklärt werden. Nun warnte Allen<br />

im Zuge des Weinstein-Skandals vor<br />

einer „Hexenjagd“. Dabei war es ausgerechnet<br />

einer seiner Söhne, Ronan Farrow,<br />

der den Fall über Monate recherchiert und<br />

im „New Yorker“ veröffentlicht hatte.<br />

In Hollywood reicht das Problem tief:<br />

Ungefähr 70 Prozent der Hauptfiguren in<br />

Hollywoodfilmen sind Männer, 97 Prozent<br />

der Kameraleute sind Männer, nur 11 Prozent<br />

der Drehbücher werden von Frauen<br />

geschrieben. Es dominieren der männliche<br />

Blick, die männliche Erzählweise, männliche<br />

Sehnsüchte, männliches Anspruchsdenken<br />

und Übergriffigkeit.<br />

Männer wie Weinstein empfinden ein<br />

Gefühl der Allmacht. Es ist auch in der Politik<br />

weit verbreitet. Die Skandale um Bill<br />

Clinton, der eine Affäre mit seiner Praktikantin<br />

Monica Lewinsky hatte (auch sie<br />

postete #MeToo), und Anthony Weiner,<br />

Kongressabgeordneter der Demokraten,<br />

der eine 15-Jährige mit Sexbotschaften<br />

überhäufte, zeigen, wie das Gefühl zu realem<br />

Missbrauch führen kann.<br />

Man mag die amerikanische Debatte für<br />

hysterisch halten, konsequent aber ist sie.<br />

Männer wie Weinstein werden bis an den<br />

Rand der existenziellen Vernichtung bestraft.<br />

Volle Namen von mutmaßlichen Tätern<br />

werden genannt, wenn der Verdacht<br />

gegen sie hart genug ist, auch in den Zeitungen<br />

und im Internet.<br />

In Deutschland gibt es eine vergleich -<br />

bare Kultur des öffentlichen Anprangerns<br />

nicht. #MeToo ist bislang nur eine Bewegung<br />

der Betroffenen; die Täter bleiben<br />

anonym. Das hat auch Vorteile: Wie groß<br />

wäre die Gefahr der unbelegten Diffamierung?<br />

Die Folge ist nur, dass sich die Männer<br />

aus der aktuellen Diskussion weitgehend<br />

heraushalten.<br />

Es ist deshalb wichtig, dass die Bewegung<br />

das Digitale verlässt und als Debatte<br />

zwischen Männern und Frauen, Angestellten<br />

und Vorgesetzten, Freunden und Bekannten<br />

fortgesetzt wird. Dass sie<br />

aus den intellektuellen Zirkeln<br />

auch zu denen vordringt, die täglich<br />

Sexismus erleben, ohne<br />

abends die Worte zu finden, ihren<br />

Missbrauch auf Facebook zu teilen.<br />

Egal ob Frauen oder Männer<br />

betroffen sind. Es geht um ihre<br />

Abhängigkeit von den Täterinnen<br />

oder Tätern.<br />

Eine gemeinsame Empörung gegen<br />

sexuelle Übergriffe gibt es bisher<br />

nur da, wo es um Kinder geht.<br />

Hier bleibt das Geschlecht bei -<br />

seite, weil jedem der Machtmissbrauch<br />

offensichtlich ist. Dass<br />

auch erwachsene Betroffene oft<br />

physisch, psychisch oder sozial unterlegen<br />

sind und sich deshalb<br />

nicht wehren, fehlt in der aktuellen<br />

Debatte. #MeToo könnte ein<br />

Katalysator zur Veränderung sein.<br />

Das, was die digitale Bewegung<br />

nicht leisten kann, muss der gesellschaftliche<br />

Diskurs erreichen:<br />

differenzieren. Zwischen Verhalten,<br />

das nicht geht, weil es strafbar<br />

ist – und Verhalten, das der oder<br />

die eine als noch akzeptabel empfindet,<br />

der oder die andere aber<br />

nicht.<br />

Wenn der Chef seine Hand auf das Bein<br />

seiner Angestellten legt, wenn er wie zufällig<br />

die Brust oder den Po berührt, dringt<br />

er in die persönliche Intimsphäre der Frau<br />

ein und macht sich, handelt er gegen ihren<br />

Willen, strafbar. Es ist ein verwirrender,<br />

manchmal verstörender Moment, der die<br />

Betroffenen sprachlos macht. Wut, Abscheu<br />

und Scham stellen sich oft erst mit<br />

Verzögerung ein. Wenn so etwas am Arbeitsplatz<br />

geschieht, ist es schwierig, sich<br />

danach wieder normal zu begegnen. Gut<br />

möglich, dass manche Grapscher keine<br />

Vorstellung haben, wie zerstörerisch so ein<br />

Moment sein kann. Deshalb muss auch in<br />

Unternehmen über solche Situationen offen<br />

gesprochen werden.<br />

Wenn der US-amerikanische Vizepräsident<br />

Mike Pence sagt, er würde keine Frauen<br />

mehr zu Vieraugengesprächen treffen,<br />

damit ihm danach keine Vorwürfe gemacht<br />

FRANCESCO CICCOLELLA / DER SPIEGEL

Titel<br />

werden könnten, wenn Männer erzählen,<br />

sie würden sich nicht mehr trauen, allein<br />

mit Frauen im Aufzug zu fahren, liegt darin<br />

eine trostlose Perspektive. Andererseits<br />

ist es tatsächlich so, dass gerade Führungskräfte<br />

das größte Potenzial haben, zu Tätern<br />

zu werden.<br />

„Macht korrumpiert“, sagt der Kölner<br />

Psychologe Joris Lammers, „Menschen in<br />

Spitzenpositionen verändern ihr Verhalten.“<br />

Sie werden aktiver, auch sexuell.<br />

Lammers hat Männer und Frauen zu ihrem<br />

Seitensprungverhalten befragt und herausgefunden,<br />

dass Personen mit Führungsverantwortung<br />

häufiger fremdgehen als einfache<br />

Angestellte. Er hat außerdem<br />

ein ganz einfaches Experiment<br />

durchgeführt: Er ließ Studienteilnehmer<br />

am Computer<br />

auf einen Luftballon klicken.<br />

Mit jedem Klick erhöhte sich<br />

der eigene Kontostand, aber<br />

auch die Gefahr, dass der Ballon<br />

platzt und der Versuchsteilnehmer<br />

gar nichts gewinnt. „Je<br />

mächtiger die Person war, desto<br />

häufiger platzte der Ballon“,<br />

sagt Lammers. Menschen würden<br />

risikofreundlicher und<br />

selbstbewusster, je mehr Macht<br />

sie haben. „Das gilt für Männer<br />

und Frauen“, betont Lammers.<br />

Er glaubt deshalb nicht, dass<br />

Frauen ihre Macht weniger ausnutzen<br />

würden als Männer.<br />

„Macht ist wie Alkohol“, sagt<br />

Lammers, „sie lässt dich Risiken<br />

ausblenden.“ Männer und Frauen<br />

in Spitzenpositionen würden<br />

dazu neigen, sich das zu nehmen,<br />

was sie gerade wollen, was<br />

sexuell übergriffiges Verhalten<br />

begünstigen würde. Warum werden<br />

dann aber mehr Männer als<br />

Frauen auf frischer Tat ertappt?<br />

Lammers glaubt, „dass es vielleicht<br />

weniger als Skandal gesehen wird,<br />

wenn Frauen Untergebene verführen. Und<br />

sich die Männer möglicherweise auch weniger<br />

laut beschweren.“ <strong>Der</strong> französische<br />

Staatspräsident Emmanuel Macron hat die<br />

Lehrerin, mit der er als Schüler eine Liebesaffäre<br />

hatte, auch nicht verklagt, sondern<br />

später geheiratet.<br />

„<strong>Der</strong> beste Weg, Menschen vom Machtmissbrauch<br />

abzuhalten, ist, ihnen klarzumachen,<br />

dass sie die Macht verlieren können“,<br />

sagt Lammers. Deswegen sei auch<br />

der Fall Weinstein so wichtig und die<br />

#MeToo-Debatte im Netz. Experimente<br />

hätten gezeigt, dass es Chefs meistens gar<br />

nicht leiden können, wenn auf dem Gang<br />

über sie getuschelt wird. „Wenn sie nun<br />

befürchten müssen, dass ein anzüglicher<br />

Kommentar sie zum Gespött der Belegschaft<br />

macht, werden sie vielleicht vor -<br />

sichtiger.“<br />

Janina Kugel, 47, Personalvorstand bei<br />

Siemens, kennt sie noch, die bleierne Zeit,<br />

in der Frauen in der deutschen Wirtschaft<br />

häufig zwei Aufgaben zugewiesen wurden:<br />

Kaffee kochen und dem Chef auch anderweitig<br />

zu Diensten zu sein. Zum Glück seien<br />

diese Zeiten inzwischen vorbei. Janina<br />

Kugel hat daran selbst großen Anteil. Noch<br />

vor zehn Jahren wäre es undenkbar gewesen,<br />

die rund 350 000 Siemens-Mitarbeiter<br />

in aller Welt einer Frau zu unterstellen,<br />

darunter viele Techniker und Ingenieure.<br />

Heute wird nicht nur dieses wichtige Ressort<br />

von einer Managerin betreut, Konzernchef<br />

Joe Kaeser hat darüber hinaus<br />

Triebgesteuert<br />

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung insgesamt<br />

2015<br />

darunter<br />

Vergewaltigung und<br />

sexuelle Nötigung<br />

7558<br />

2016<br />

8001<br />

2015 2016<br />

noch rund ein Dutzend weitere Schlüsselfunktionen<br />

in weibliche Hand gelegt, beispielsweise<br />

die Abteilung Investor Rela -<br />

tions und die wichtige Energiesparte.<br />

Die Kultur habe sich merklich geändert,<br />

berichtet ein enger Vertrauter von Kaeser.<br />

„Anzügliche Macho-Sprüche sind in der<br />

Zentrale inzwischen verpönt.“ Auch eine<br />

Schwangerschaft sei kein Grund mehr,<br />

„sich beruflich selbst zu entleiben und nur<br />

noch Teilzeit zu arbeiten. Das leben die<br />

Frauen im Siemens-Management inzwischen<br />

vor“.<br />

Die Zäsur im Denken lässt sich mittlerweile<br />

auch in Schriftform nachlesen – in<br />

den gerade neu erschienenen Verhaltensrichtlinien<br />

des Konzerns für Mitarbeiter.<br />

„Wir dulden keinerlei Diskriminierung, keine<br />

sexuelle Belästigung oder sonstige persönliche<br />

Angriffe auf einzelne Personen.“<br />

Auch andere Unternehmen haben diese<br />

in Deutschland<br />

erfasste Fälle,<br />

Quelle: Polizeiliche<br />

Kriminalstatistik,<br />

Jahrbuch 2016<br />

§§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB § 177 Abs. 1 und 5 StGB<br />

7022<br />

46081<br />

7919<br />

2015 2016<br />

47401<br />

exhibitionistische<br />

Handlungen und Erregung<br />

öffentl. Ärgernisses<br />

sonstige sexuelle<br />

Nötigung<br />

Selbstverständlichkeiten inzwischen in<br />

Verhaltenkodices verpackt.<br />

Die hehren Worte spiegeln nicht immer<br />

die Realität wider: In öffentlichen Veranstaltungen<br />

sind Frauen als Expertinnen immer<br />

noch in der Minderheit: Von 23181 Vortragen -<br />

den auf 453 Veranstaltungen waren nur 6103<br />

Frauen, berichtet das Projekt „50 Prozent“.<br />

Männer dominieren die öffentliche Debatte,<br />

was ein Grund dafür sein kann, dass das Thema<br />

auch in der Politik oft nachrangig ist.<br />

Im Wahlkampf spielte das Thema zumindest<br />

bei den linken Parteien eine Rolle.<br />

Die SPD forderte einen Aktionsplan zur<br />

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.<br />

Die Grünen setzten ebenso wie<br />

die Linke auf umfassende Schulungen<br />

für Polizei und Justiz, damit<br />

sie im Umgang mit Betroffenen<br />

von sexueller Gewalt<br />

sensibilisiert werden. Außerdem<br />

soll es nach ihrem Willen für<br />

Opfer von Vergewaltigungen<br />

eine Notfallversorgung einschließlich<br />

anonymisierter Spurensicherung<br />

und der Pille danach<br />

geben.<br />

Die CDU dagegen ließ sich<br />

nur zu einem Satz hinreißen. In<br />

den letzten vier Jahren habe sie<br />

die „sexuelle Selbstbestimmung<br />

gestärkt und den Schutz von<br />

Frauen und Minderjährigen vor<br />

Gewalt verbessert“. Bei FDP<br />

und CSU findet sich gar nichts<br />

zu sexualisierter Gewalt.<br />

Johannes-Wilhelm Rörig, der<br />

Missbrauchsbeauftragte der<br />

Bundesregierung, will verhindern,<br />

dass das Thema im Fall ei-<br />

5919<br />

4786<br />

ner Jamaikakoalition untergeht.<br />

„Ich möchte, dass der Fall Weinstein<br />

und die zahlreichen Fälle,<br />

2015 2016 die mit #MeToo bekannt werden,<br />

jetzt endlich zum Anlass<br />

genommen werden, dauerhafte<br />

Strukturen und ein dauerhaftes Vorgehen<br />

gegen sexuelle Gewalt zu schaffen.“ Es<br />

dürfe nicht sein, dass weiter „von Skandal<br />

zu Skandal gesprungen wird“.<br />

Rörig fordert deswegen neben mehr Mitteln<br />

für Präventionsmaßnahmen an Schulen<br />

eine „dauerhafte Aufklärungs- und<br />

Sensibilisierungskampagne in der Dimension<br />

der Aids-Kampagne“. Es müsse endlich<br />

allen klar werden, was sexualisierte<br />

Gewalt genau ist, wo die Grenzen sind, an<br />

wen man sich wenden kann und dass die<br />

Folgen und Belastungen für Betroffene<br />

eklatant sein können. „Die Täter leben<br />

vom Schweigen der breiten Masse.“<br />

Das Schweigen ist vorerst beendet.<br />

Maik Baumgärtner, Lars-Olav Beier, Anna Clauß,<br />

Xaver von Cranach, Dinah Deckstein,<br />

Georg Diez, Martin Knobbe, Ann-Katrin Müller,<br />

Sven Röbel, Alexander Sarovic,<br />

Elke Schmitter, Britta Stuff, Claudia Voigt<br />

DER SPIEGEL 43 / 2017<br />

17

#WirAuch<br />

Protokolle In sozialen Netzwerken berichten Millionen Menschen unter dem Hashtag #MeToo von<br />

sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen. Zwölf von ihnen erzählen im SPIEGEL ihre Geschichte.<br />

Hashtag-Illustration<br />

„Zufällig die Hand am Po“<br />

Flugbegleiterin, 31, aus Frankfurt am Main<br />

„Ich arbeite jetzt seit fast zehn Jahren als<br />

Flugbegleiterin, zuerst in der Schweiz,<br />

dann für eine kleine Regionallinie und<br />

nun bei Lufthansa. Man gewöhnt sich daran,<br />

angeglotzt zu werden. Einmal sagte<br />

ein Passagier zu mir, er finde es erotisch,<br />

dass man meinen BH durch die weiße<br />

Bluse sehen könne. Seitdem trage ich<br />

fast immer die Uniformjacke. Sitze ich<br />

am Notausgang Passagieren gegenüber<br />

oder neben ihnen, wollen Männer häufiger<br />

ein Gespräch anfangen, da wird man<br />

auch schon mal gefragt, ob man einen<br />

Freund hat oder was man denn heute<br />

Abend so vorhabe. Ein Mann hat mal angestrengt<br />

auf meinem Mitarbeiterausweis<br />

meinen Namen entziffert und mir dann<br />

eine Freundschaftsanfrage bei Facebook<br />

geschickt – wir standen noch am Boden.<br />

Wenn man beim Service mit dem<br />

Wagen durch den Gang läuft, hat man immer<br />

mal wieder einen Arm oder auch<br />

eine Hand am Po, zufälligerweise passiert<br />

das immer nur Männern, aber vielleicht<br />

sind die auch breiter und sitzen mehr im<br />

Gang. Am schlimmsten sind arabische<br />

Gäste, die denken, wir gehörten ihnen,<br />

und sie hätten dafür mit ihrem Ticket bezahlt.<br />

Ich habe mal ein Praktikum in einer<br />

unserer Lounges gemacht. Es gibt<br />

dort Badewannen. Ein arabisch aussehender<br />

Passagier wollte, dass ich mit ihm ins<br />

Badezimmer komme, ich bin schnell weggegangen.<br />

Die meisten Passagiere verhalten<br />

sich sehr anständig, vor allem die<br />

Vielflieger. In der First Class sind die Gäste<br />

am zurückhaltendsten, am schlimmsten<br />

sind Reisende in der Businessclass.<br />

Ein schnöseliger Typ mit silberner Rolex-<br />

Uhr fragte mich mal, ob ich schon Sex<br />

in einem Flugzeug gehabt hätte. Ich finde<br />

solche Fragen unverschämt, er ist aber<br />

Kunde, und ich muss höflich bleiben.<br />

Die Geschichten über wilde Orgien<br />

zwischen Piloten und Flugbegleitern sind<br />

hingegen völlig übertrieben, und es<br />

nervt, wenn man sich das immer wieder<br />

anhören muss. Unsere Umläufe sind sehr<br />

kurz geworden, oft ist man nur für eine<br />

Nacht im Hotel, alle sind müde und wollen<br />

nur noch schlafen. Zwar gibt es immer<br />

wieder auch Paare unter dem Personal,<br />

aber das ist kein wildes Jeder-mit-<br />

Jedem. Ich habe es nie erlebt, dass mich<br />

Cockpitpersonal bedrängt hat, über ein<br />

bisschen Flirten ging das nie hinaus.“<br />

FRANCESCO CICCOLELLA / DER SPIEGEL<br />

18 DER SPIEGEL 43 / 2017

Titel<br />

„Einmal habe ich mit meinen<br />

High Heels zugetreten“<br />

Claudia Klemt, 40, PR-Redakteurin aus<br />

Rauenberg<br />

„Sexuelle Belästigung bedeutet für mich,<br />

dass mich ein Mann anfasst und ich das<br />

nicht möchte. Genau das erlebe ich seit<br />

meiner Jugend allerdings in immer neuen<br />

Varianten. Ich erinnere mich an den<br />

Weltjugendtag in Köln vor zwölf Jahren,<br />

da presste plötzlich in der dicht gedrängten<br />

S-Bahn ein Mann den erigierten Penis<br />

in meinen Rücken. Leider war ich zu<br />

schockiert, um zu reagieren, dabei habe<br />

ich das im Lauf der Jahre eigentlich gelernt.<br />

Als mich bei einem Karnevalsfest<br />

einmal ein Mann, den ich aus meinem<br />

beruflichen Umfeld kannte, an den Po<br />

fasste, habe ich mit meinen High Heels zugetreten.<br />

Dieses An-den-Po-Fassen ist<br />

überhaupt ziemlich üblich; während meiner<br />

Ausbildung habe ich nebenbei gekellnert<br />

und viele Männer getroffen, für die<br />

solche Übergriffe offenbar zu einem gelungenen<br />

Kneipenabend gehörten. Mit<br />

steigendem Alkoholspiegel hielten sie ihr<br />

Verhalten für immer selbstverständlicher.<br />

Jetzt bin ich 40 Jahre alt und merke,<br />

dass mich mit zunehmendem Alter auch<br />

anzügliche Bemerkungen und Witze<br />

immer wütender machen. Im Job hat<br />

mir das den Ruf der militanten Feministin<br />

eingetragen – und den der Spaßbremse.<br />

Als PR-Redakteurin war ich bei einer<br />

großen Bank lange für die Öffentlichkeitsarbeit<br />

zuständig. Dort wurde in<br />

„Einige senden Penisbilder“<br />

Julia Anna Friess, 27, Musicaldarstellerin<br />

aus Regensburg<br />

„Zu meiner Ausbildung gehörte Tanz -<br />

unterricht, oft begann der früh am Morgen.<br />

Ich fand es um diese Uhrzeit meist<br />

noch ziemlich kalt und zog immer ein<br />

langärmeliges Oberteil an. Einem unserer<br />

Dozenten gefiel das nicht, er meinte,<br />

so könne er das Muskelspiel nicht kontrollieren.<br />

Er kam dann immer zu mir<br />

und wollte mir das Oberteil ausziehen.<br />

Jedes Mal habe ich seine Hände von<br />

meinem Körper genommen und laut gesagt,<br />

dass ich mir allein zu helfen wisse.<br />

Trotzdem: Er hat es wieder und wieder<br />

versucht. Und jedes Mal, wenn ich ihn in<br />

seine Schranken verwies, wurde er frech<br />

oder strafte mich mit Missachtung. Ich<br />

sollte in der letzten Reihe tanzen oder<br />

zusätzliche Übungen machen, solche<br />

Dinge. Anderen Mädchen gegenüber<br />

verhielt er sich ähnlich, ihm eilte dieser<br />

einer Vorstandssitzung dann darüber geredet,<br />

dass sie einen Kunden, der sich<br />

nur von einer bestimmten Kollegin beraten<br />

lassen wollte, verstehen könnten,<br />

weil sie schließlich zwei große Argumente<br />

vor sich hertragen würde. Ich war die<br />

einzige Frau in dieser Runde, und die<br />

Männer merkten gar nicht, wie tief die<br />

Schublade war, in die sie da griffen.<br />

Sexuelle Belästigung ist eine Demonstration<br />

von Macht und Status. Deshalb<br />

fürchte ich auch, dass sie überall in der<br />

Gesellschaft andauern wird, solange wir<br />

keine vollständige Gleichberechtigung<br />

erreichen.“<br />

Ruf ohnehin voraus. Manchmal drängte<br />

er sich auf, wenn wir Studenten feierten,<br />

und tat so, als wäre er 20. In Wahrheit<br />

hatte er aber natürlich Macht darüber,<br />

wie erfolgreich wir unsere Ausbildung<br />

abschließen würden.<br />

Mir waren diese Szenen um das Oberteil<br />

irgendwann so unangenehm, dass<br />

ich es schließlich nicht mehr zum Training<br />

angezogen habe. Aber ich habe den<br />

Schulleiter dann auch gebeten, mich in<br />

einen anderen Kurs einzuteilen. Ich wollte<br />

einen klaren Schnitt, notfalls wäre ich<br />

zur Polizei gegangen, man muss sich solche<br />

Übergriffe nicht bieten lassen. Heute<br />

erlebe ich von Zuschauern ziemlich<br />

merkwürdige Ansinnen, sie sehen mich<br />

auf der Bühne und fragen anschließend<br />

auf Facebook, ob ich ihnen getragene<br />

Strumpfhosen schicken könne, einige<br />

senden mir bizarre Penisbilder. Ich sage<br />

mir dann immer, dass sie allesamt armselige,<br />

lächerliche Gestalten sind. Diese<br />

Männer müssen doch Probleme haben,<br />

sonst würden sie sich anders verhalten.“<br />

ANNA LOGUE / DER SPIEGEL<br />

„Aber das war Krieg“<br />

Brigitte Meese, 88, Kunstmanagerin<br />

in Berlin<br />

„Ich bin als junges Mädchen, mit 15, in<br />

Danzig von einem russischen Soldaten<br />

vergewaltigt worden. Gott sei Dank<br />

nur einmal. Aber das war Krieg. Wir<br />

haben die Bomben überlebt, wir sind<br />

nicht erschossen worden. Das war<br />

das Wichtigste. Was die deutsche<br />

Wehrmacht und besonders die SS in<br />

Russland angestellt hat, war viel<br />

schreck licher als das, was die Russen<br />

in Deutschland taten.<br />

Mit Sexismus heute kann man das<br />

alles überhaupt nicht vergleichen.<br />

Nach Kriegsende ging ich nach Salem<br />

aufs Internat zurück. Wir wohnten mit<br />

vier Mädchen ausnahmsweise mal auf<br />

einem Zimmer in einem Jungsflur, weil<br />

es Platznot gab. Wir waren so naiv –<br />

weder den Jungs noch uns Mädchen<br />

wäre es im Traum jemals einge fallen,<br />

ein anderes Schlafzimmer zu betreten.<br />

Aggressives Anmachen gab es damals<br />

nicht. Allerdings liefen wir auch nicht<br />

halbnackt herum. Später habe ich in<br />

Heidelberg, Paris und London studiert.<br />

Per Anhalter bin ich allein durch ganz<br />

Europa gereist. Nie ist etwas passiert,<br />

nie habe ich einen blöden Spruch<br />

gehört. Es gab andere Konventionen.<br />

Man reizte einander nicht gegenseitig<br />

auf.<br />

Den heutigen Sexismus finde ich<br />

natürlich scheußlich. Aber er geht auch<br />

mit einer sehr freiheitlichen Bewegung<br />

einher. Wenn ich diese entzückenden<br />

jungen Mädchen in Berlin sehe, mit<br />

abgeschnittenen, extrem kurzen Höschen<br />

und Oberteilen, die nichts ver -<br />

hüllen … wissen die eigentlich, was sie<br />

tun?<br />

Andererseits haben sie natürlich<br />

jedes Recht, sich so anzuziehen.<br />

Für Männer darf das kein Freibrief<br />

sein, sich danebenzubenehmen.“<br />

FRANK HORNIG / DER SPIEGEL<br />

DER SPIEGEL 43 / 2017<br />

19

„Politik ist Macht“<br />

Daniela Jansen, 40, aus Aachen ist<br />

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft<br />

Sozialdemokratischer Frauen in<br />

Nordrhein-Westfalen.<br />

„Politik ist Macht. Und weil es immer<br />

noch viel mehr Politiker als Politikerinnen<br />

gibt, kommt es häufig vor, dass die<br />

Männer versuchen, Frauen einzuschüchtern,<br />

zu verunsichern. Entweder durch<br />

anzügliche Sprüche und Gesten oder<br />

durch respektloses Verhalten. Ich war<br />

fünf Jahre lang Landtagsabgeordnete in<br />

NRW und habe erlebt, dass der Lärm -<br />

pegel bei Plenarsitzungen steigt, sobald<br />

eine Politikerin am Rednerpult steht.<br />

Die Männer quatschen dann laut mit -<br />

einander, machen Zwischenrufe oder stehen<br />

auf und gehen raus. Sie tun das bewusst.<br />

Das ist eine Taktik, um Frauen<br />

aus dem Konzept zu bringen. Nach dem<br />

Motto: ‚Mal sehen, wie lange die das aushält!‘<br />

Es trifft besonders oft Politikerinnen,<br />

die mit hoher Stimme sprechen.<br />

Auch in Ausschusssitzungen habe ich erlebt,<br />

dass es Männern darum geht, ihr<br />

Revier abzustecken. Sie reden mit ausholenden<br />

Gesten, laut und lange. Wenn<br />

eine Politikerin ein Argument vorbringt,<br />

ignorieren das manche Männer und tun<br />

so, als hätte niemand etwas gesagt. Manche<br />

Abgeordnete begrüßen Kolleginnen,<br />

indem sie ihnen gönnerhaft den Kopf<br />

tätscheln. Ein Kollege sagte mal zu mir:<br />

‚Du bist die erste Vorsitzende der SPD-<br />

Frauen, die ich nicht von der Bettkante<br />

schubsen würde.‘ Ich antwortete: ‚Es<br />

wird nie passieren, dass ich auch nur in<br />

die Nähe deiner Bettkante komme.‘ Man<br />

muss als Politikerin austeilen können,<br />

man muss sich an den Machtspielchen<br />

beteiligen, man muss dafür kämpfen, auf<br />

Rednerlisten zu kommen. Das ist anstrengend,<br />

aber von allein geht es nicht.<br />

Ich glaube, dass noch immer viele Politiker<br />

denken: ‚Auf eine Frau kann ich<br />

mich nicht verlassen, die ist zu emotional,<br />

und wenn sie ihre Tage hat, ändert<br />

sie ihre Meinung.‘ Ich wünsche mir mehr<br />

Respekt von den Männern. Manche von<br />

ihnen sagen, dass sie wegen der Debatte<br />

über sexuelle Belästigung verunsichert<br />

seien und dass sie Frauen keine Komplimente<br />

mehr machen wollen, aus Angst,<br />

eine Grenze zu überschreiten. Das ist<br />

Unfug. Die meisten Männer kennen den<br />

Unterschied zwischen einem respektvollen<br />

Kompliment und einer Zote. ‚Das<br />

Kleid steht dir gut‘ ist etwas anderes als<br />

‚Du hast aber mächtig Holz vor der Hütte‘.<br />

Und die Männer sollten wissen, dass<br />

es ein Unterschied ist, ob man eine Frau<br />

unter vier Augen auf ihr Aussehen anspricht<br />

oder im Kreis einer Gruppe.“<br />

„Erst verfolgt, dann gejagt“<br />

Franziska Holzheimer, 29, Poetry-Slammerin<br />

aus Wien<br />

„Me too! Und das so oft, dass ich gar<br />

nicht weiß, welchen Fall ich nennen<br />

soll. Das erste Mal Catcalling, als ich<br />

zwölf war? Oder der Griff in den<br />

Schritt, als ich 17 war? Oder die ganzen<br />

Kommentare dazwischen und danach?<br />

<strong>Der</strong> Abend, als ein Slam-Kollege mir<br />

das Bett seines Mitbewohners anbot,<br />

und dann, als wir in der Wohnung ankamen,<br />

angeblich plötzlich doch nur<br />

seines frei war, und ich später in der<br />

Nacht davon wach wurde, dass er viel<br />

zu nah bei mir lag und mich beim<br />

Schlafen beobachtete? Oder der Tag,<br />

als ich beim Joggen erst verfolgt und<br />

dann gejagt wurde? Es war mitten am<br />

Tag in einer ruhigen Gegend. Er kam<br />

mir auf dem Fahrrad entgegen, fixierte<br />

mich schon von Weitem mit seinem<br />

Blick. Als er mich passiert hatte, drehte<br />

er plötzlich um und fuhr mir hinterher.<br />

Als ich schneller lief, fuhr der<br />

Mann auch schneller. Ich drehte mich<br />

um, der Mann lachte feixend. Er genoss<br />

es, mich zu jagen. Ich bekam Panik<br />

und sprintete in Richtung einer belebteren<br />

Hauptstraße. Erst als ich die<br />

erreicht hatte, drehte er ab.“<br />

„Er bot mir Geld“<br />

Schoresch Davoodi, 36, Politikberater<br />

aus Bochum<br />

„Ich bin in der Nähe von Bochum groß<br />

geworden. Mit 17 wollte ich eines Nachts<br />

per Anhalter ans andere Ende der Stadt,<br />

um dort in eine Disco zu gehen. Ein älterer<br />

Mann hielt an und bot an, mich mitzunehmen.<br />

Doch ich merkte schnell,<br />

dass er gar nicht dahin fuhr, wo ich hinmusste.<br />

Ich bat ihn, aussteigen zu dürfen.<br />

Er schwieg. Ich fühlte mich hilflos<br />

und wartete ab. Schließlich stoppte er<br />

das Auto auf einem Parkplatz in einem<br />

Naherholungsgebiet, legte seine Hand<br />

zwischen meine Beine und versuchte,<br />

mich zu küssen. Ich schrie: ‚Lass das!‘ Er<br />

ließ von mir ab und fing an, mit mir zu<br />

verhandeln. Ob ich nicht für Geld mit<br />

ihm schlafen würde. Als ich ablehnte,<br />

versuchte er weiter, mich zu überreden.<br />

Bedroht hat er mich zum Glück nicht. Irgendwann<br />

sah er ein, dass es nichts<br />

bringt, und fuhr mich schweigend zur<br />

Disco. Ich war total verwirrt, feierte die<br />

Nacht durch, um mich abzulenken. Das,<br />

was ich erlebt hatte, das passierte doch<br />

nur Mädchen, dachte ich. Die wurden<br />

vor fremden Männern gewarnt. Als junger<br />

Mann konnte man sich so was nicht<br />

vorstellen. Ich habe niemandem von diesem<br />

Vorfall erzählt – bis letzte Woche.<br />

Ein Bekannter nahm #MeToo zum Anlass,<br />

auf Facebook zu beschreiben, wie<br />

er in seiner Jugend mehrmals sexuell belästigt<br />

worden war. Das gab mir Mut,<br />

meine Geschichte ebenfalls auf Facebook<br />

zu veröffentlichen. Kurze Zeit später<br />

rief meine Schwester an. Sie war richtig<br />

entsetzt, weil ich ihr nie davon erzählt<br />

hatte. Aber wie auch? In unserer<br />

Gesellschaft dürfen Männer keine Opfer<br />

sein. Das muss sich endlich ändern.“<br />

DOMINIK ASBACH / DER SPIEGEL<br />

„Er zückte ein Messer“<br />

Christine Finke, 51, Autorin aus Konstanz<br />

„Früher war es als junge Frau normal,<br />

von Männern angesprochen zu werden,<br />

auch in unangemessener Weise. Mir<br />

wurde hinterhergepfiffen, ich wurde<br />

bedrängt. Als ich 16 Jahre alt war, fragte<br />

mich ein Mann, ob wir nicht aus<br />

dem Zug steigen und in ein Hotel gehen<br />

sollten. Meine unbeholfene Reak -<br />

tion: ‚Ich habe einen Freund.‘ Richtig<br />

gefährlich wurde es eines Abends in<br />

Freiburg. Ich war Studentin, stand an<br />

einer Haltestelle. Ein junger Typ kam<br />

auf mich zu, baggerte mich massiv<br />

an und kam mir sehr nahe. Ich machte<br />

ihm deutlich, er solle aufhören.<br />

Irgendwann schrie ich: ‚Verpiss dich!‘<br />

Daraufhin zückte er ein Messer.<br />

Passan ten schritten ein, der Typ verschwand<br />

fluchend.<br />

Das Älterwerden hat bei mir den angenehmen<br />

Nebeneffekt, dass so etwas<br />

irgendwann aufhört. Inzwischen bin<br />

ich Mutter, das hält auch viele Männer<br />

davon ab, mich anzumachen. Aber ich<br />

habe eine 17-jährige Tochter und frage<br />

mich, ob ihr so etwas heute auch noch<br />

passiert.“<br />

20 DER SPIEGEL 43 / 2017

Titel<br />

„Ich fühlte mich schuldig“<br />

Francesca Lötscher, 44, Burlesque-Künstlerin<br />

aus Hamburg<br />

„Welche von den vielen Geschichten soll<br />

ich erzählen? Wie ich als junges Mädchen<br />

kaum die Straße vom Bahnhof zur<br />

Marktgasse überqueren konnte, ohne<br />

dass sich ein Mann ungefragt über meinen<br />

Körper oder meine Geschlechtsteile<br />

äußerte? Von den anzüglichen Gesten,<br />

wenn ich mich bückte, um mein Fahrradschloss<br />

anzubringen? Von den Händen<br />

des Reitlehrers im Ferienlager, des amerikanischen<br />

Zollbeamten, des Autobahnpolizisten,<br />

des Unbekannten am Elbufer,<br />

im Zug, im Bus, in der Sauna?<br />

Das alles passierte in der Zeit, als ich<br />

meine eigene Sexualität gerade erst entdeckte.<br />

Einmal, ich war etwa 13, griff<br />

mir ein junger Mann auf der Straße an<br />

meinen Hintern. Ich las damals gerade<br />

Simone de Beauvoir. Ich drehte mich<br />

um und knallte ihm eine. Doch bevor in<br />

mir der Stolz aufsteigen konnte, knallte<br />

er mir eine zurück. Und da fühlte ich<br />

mich tatsächlich schuldig! Schuldig<br />

für meinen Körper, meinen neugierigen<br />

Blick, meine wilden Haare, meinen<br />

lauten Kleiderstil, meinen bunt bemalten<br />

Mopedhelm.“<br />

MILOS DJURIC / DER SPIEGEL<br />

„Manch einer wird eklig“<br />

Franziska Thoms, 28, Verkäuferin<br />

in einem Telekommunikationsladen<br />

in Hamburg<br />

„Es gibt immer wieder Situationen mit<br />

Kunden, die anstrengend sind. Viele<br />

männliche Kunden nehmen mich nicht<br />

für voll und wollen einen männlichen<br />

Verkäufer wegen kleinster Technikfragen<br />

sprechen. Die meinen, ich sei nicht<br />

kompetent genug. Aber ich habe doch<br />

meine Ausbildung nicht umsonst gemacht!<br />

Manchmal kommt es auch vor,<br />

dass jemand eklig wird. Einer fragte<br />

mich neulich, ob ich nicht mit ihm mitkommen<br />

wolle, um … na ja. Das geht<br />

gar nicht. Den habe ich direkt aus dem<br />

Laden geschmissen. Ich habe aber bei<br />

meinem Arbeitgeber glücklicherweise<br />

einen Ansprechpartner, falls irgendwas<br />

im Laden oder im Team vorfallen sollte.<br />

Das hatten die Schauspielerinnen in<br />

Hollywood ja anscheinend nicht.“<br />

„Ich habe nicht angezeigt“<br />

Paula Deme, 33, Erzieherin und Bloggerin<br />

aus Zürich<br />