Untitled - Mentoring - HAWK

Untitled - Mentoring - HAWK

Untitled - Mentoring - HAWK

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Jahresbericht 2003<br />

Berichte des Präsidiums<br />

Berichte der Fakultäten/<br />

Fachbereiche<br />

Berichte der Zentralen<br />

Einrichtungen<br />

Hochschulrat<br />

Honorarprofessoren<br />

Senatsbeauftragte<br />

und -kommissionen<br />

Forschungs- und<br />

Entwicklungsarbeiten

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003<br />

Redaktion Pressestelle<br />

Sabine zu Klampen<br />

Gestaltung FH CI/CD-Team

Inhalt<br />

Jahresbericht der<br />

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte<br />

Wissenschaft und Kunst<br />

FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />

Berichte des Präsidiums<br />

Bericht des Präsidenten<br />

Bericht der Kanzlerin<br />

Bericht der Vizepräsidentin<br />

Bericht des Vizepräsidenten<br />

Berichte der Fakultäten/Fachbereiche<br />

Fakultät Bauwesen<br />

Fakultät Gestaltung<br />

Fachbereich Konservierung<br />

und Restaurierung<br />

Fakultät Naturwissenschaften<br />

und Technik<br />

Fakultät Ressourcenmanagement<br />

Fakultät Soziale Arbeit<br />

und Gesundheit<br />

Fakultät Wirtschaft<br />

Berichte der Zentralen Einrichtungen<br />

Akademisches Auslandsamt<br />

Bibliothek<br />

Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />

Pressestelle<br />

Rechenzentrum<br />

Büro für Wissens- und<br />

Technologietransfer<br />

005<br />

013<br />

025<br />

029<br />

033<br />

085<br />

109<br />

159<br />

189<br />

239<br />

263<br />

271<br />

281<br />

287<br />

305<br />

309<br />

315

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Inhalt<br />

Anhang<br />

Hochschulrat<br />

Honorarprofessoren<br />

Ehrensenatoren<br />

Senatsbeauftragte<br />

und -kommissionen<br />

Forschungs- und<br />

Entwicklungsarbeiten<br />

323<br />

324<br />

325<br />

326<br />

329

Berichte des Präsidiums<br />

Bericht<br />

des Präsidenten<br />

Prof. Dr. Johannes Kolb<br />

Im Sommer 2002 verabschiedete der Niedersächsische<br />

Landtag eine grundlegend geänderte<br />

Fassung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes<br />

(NHG), die zahlreiche bisher gesetzlich geregelte<br />

Sachverhalte den einzelnen Hochschulen zur<br />

Entscheidung übertrug. Nachdem das neue NHG<br />

zum 01. September 2002 wirksam wurde, beschlossen<br />

Senat und Präsidium im Wintersemester 2002/<br />

2003 eine Reihe von Ordnungen und anderen<br />

Bestimmungen, um die jetzt nicht mehr gesetzlich<br />

geregelten Fragen innerhalb der Hochschule zu<br />

klären.<br />

Neue Organisation der Hochschule<br />

Dies betraf in erster Linie die neue Grundordnung,<br />

erweiterte Regelungen zur Sicherung der Beteiligung<br />

von Frauen an der Selbstverwaltung, den Schutz von<br />

Minderheiten bei der Mitwirkung in Gremien, die<br />

Neugliederung der Hochschule in Fakultäten,<br />

die Einführung der neuen Institutionen Studienkommission<br />

und Studiendekanin/Studiendekan sowie<br />

die Vorbereitung eines umfassenden Evaluierungssystems.<br />

Gleichzeitig wurde die Einführung der<br />

neuen leistungsbezogenen W-Besoldung für<br />

Professorinnen und Professoren vorbereitet, die am<br />

01. Januar 2003 in Kraft trat.<br />

Im Frühjahr 2003 wählte der Senat auch die von ihm<br />

zu bestimmenden Mitglieder des neu eingerichteten<br />

Hochschulrates.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht des Präsidenten<br />

Die Realisierung dieser Beschlüsse beanspruchte<br />

einen großen Teil des Jahres 2003. So sah sich das<br />

Wissenschaftsministerium z. B. erst im Herbst 2003<br />

in der Lage, die von dort zu bestellenden Mitglieder<br />

des Hochschulrates zu bestimmen und die vom<br />

Senat im Oktober 2002 beschlossene Grundordnung<br />

zu genehmigen (ohne inhaltliche Änderungen).<br />

Aber auch innerhalb der Hochschule gab es<br />

langwierige Umstellungsprozesse.<br />

So verfügten die zum 01. Februar 2003 oft aus<br />

mehreren kleineren Fachbereichen neu gebildeten<br />

Fakultäten anfangs noch nicht über gemeinsame<br />

Konzepte und Verfahren für die gesamte Fakultät;<br />

dies gilt beispielsweise für die Kapazitäts- und<br />

Entwicklungsplanung der Studiengänge, die<br />

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel oder die Organisation<br />

der „vereinigten Dekanate“. Auch wenn<br />

hier im Verlauf des Jahres 2003 intensive Entwicklungsarbeit<br />

geleistet wurde, konnten noch nicht alle<br />

Fakultäten ihr erweitertes Leistungspotenzial voll<br />

entfalten. Dagegen wurden die wirksameren<br />

Schutzvorschriften im Wahlrecht und in den Ordnungen<br />

der Gremien ohne nennenswerte Probleme<br />

umgesetzt, insbesondere auf der zentralen Ebene<br />

(Senat, Senatskommissionen und Hochschulrat).<br />

Und auch bei den erstmals eingerichteten Studienkommissionen<br />

sowie den Studiendekaninnen<br />

und Studiendekanen gab es weniger Anlaufschwierigkeiten,<br />

als angesichts der Neuartigkeit der<br />

jeweiligen Aufgabenbereiche und Verfahrensregelungen<br />

zu erwarten gewesen wäre.

Evaluation und leistungsbezogene Vergütung<br />

Das neue Hochschulgesetz sieht eine regelmäßige<br />

Bewertung aller Lehrveranstaltungen durch die<br />

Studierenden vor. Gleichzeitig wurde durch die<br />

Einführung der leistungsbezogenen W-Besoldung<br />

für Professorinnen und Professoren eine umfassende<br />

Evaluation von Lehre und Forschung erforderlich.<br />

Die Verordnung des Landes zur Umsetzung der<br />

W-Besoldung (NHLeistBVO) wurde im Dezember 2002<br />

beschlossen und trat für die Fachhochschulen zum<br />

Jahresbeginn 2003 in Kraft. Bereits im Januar 2003<br />

realisierte die <strong>HAWK</strong> als bundesweit erste<br />

Hochschule Berufungen auf der Grundlage der<br />

neuen W-Besoldung.<br />

Diese leistungsbezogene Besoldung gilt seither für<br />

alle neu berufenen Professorinnen und Professoren.<br />

Außerdem ließen sich 21 Professorinnen und<br />

Professoren auf eigenen Antrag aus der bisherigen<br />

C-Besoldung in die W-Besoldung überleiten.<br />

Gleichstellung/Frauenförderung<br />

Der Professorinnen-Anteil bei den Berufungen im<br />

Jahre 2003 betrug 50 Prozent, in den vorhergehenden<br />

Jahren jeweils zwischen 40 und 50 Prozent.<br />

Dadurch beträgt der Professorinnen-Anteil inzwischen<br />

insgesamt 26 Prozent nach 24,5 Prozent<br />

im Vorjahr.<br />

Der Studentinnen-Anteil ist auf über 45 Prozent gestiegen.<br />

Dies ist für eine Fachhochschule ein<br />

Spitzenwert. Allerdings liegt der Anteil der Frauen<br />

bei den Hochschulzugangsberechtigten seit Jahren

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht des Präsidenten<br />

deutlich über 50 Prozent. Unsere heutigen Studienangebote<br />

berücksichtigen also die beruflichen<br />

Orientierungen junger Frauen und ihre Anforderungen<br />

an ein Studium noch längst nicht so gut wie<br />

dies bei Männern ganz selbstverständlich der Fall<br />

ist. Dies ist eine Herausforderung und zugleich eine<br />

große Chance: hier gibt es offensichtlich noch nicht<br />

erschlossene Expansionsmöglichkeiten für die<br />

Hochschule.<br />

Familiengerechte Hochschule<br />

Im Frühjahr 2003 wurde die <strong>HAWK</strong> als „Familiengerechte<br />

Hochschule“ zertifiziert. Dies bedeutet nicht<br />

nur eine Anerkennung für bereits erbrachte<br />

Leistungen, sondern vor allem eine Verpflichtung<br />

der Hochschule, weitere umfassende Verbesserungen<br />

zu erarbeiten und sich und den Audit-Instanzen<br />

regelmäßig Rechenschaft über Art, Umfang und<br />

Zeitpunkt der jeweils realisierten Teil-Ziele abzulegen.<br />

Als größtes Einzelprojekt in einem insgesamt zehn<br />

Arbeitsfelder umfassenden Aufgabenkatalog<br />

bereitete die <strong>HAWK</strong> im Jahre 2003 das Projekt<br />

„Studienzeitverkürzung durch Kleinkindbetreuung“<br />

vor. Bis Ende des Jahres waren die Klärungen<br />

innerhalb der Hochschule sowie mit dem Jugendamt<br />

der Stadt Hildesheim und dem Landesjugendamt so<br />

weit fortgeschritten, dass 2004 eine erste Ausbaustufe<br />

und voraussichtlich ab 2006 der volle Betrieb<br />

realisiert werden können.

Ausbau der Standorte Holzminden und Göttingen<br />

Im Wintersemester 2002/2003 schrieb die Fakultät<br />

Soziale Arbeit und Gesundheit (Hildesheim und<br />

Holzminden) sieben Professuren und mehrere<br />

andere Stellen in Holzminden aus, um hier vom<br />

Herbst 2003 an den Studiengang Sozialwesen mit<br />

einer speziell auf diese Region ausgerichteten<br />

Struktur anzubieten. Es handelt sich um den ersten<br />

nicht auf das Bauen bezogenen Studiengang am<br />

Standort Holzminden.<br />

Auf 51 Sozialwesen-Studienplätze in Holzminden<br />

gingen 508 Bewerbungen ein, ohne dass die Zahl<br />

der Bewerbungen für den Studiengang Sozialwesen<br />

in Hildesheim zurückgegangen wäre. Offensichtlich<br />

kann in der Region Holzminden eine große<br />

Nachfrage nach Studienplätzen erschlossen werden,<br />

die bisher aus Mangel an passenden Angeboten<br />

nicht sichtbar wurde. Durch das neue Studienangebot<br />

konnte der anhaltende Rückgang der Nachfrage<br />

in den Bau-Studiengängen mehr als ausgeglichen<br />

werden (insgesamt 876 Studierende).<br />

In Göttingen wurde an der Fakultät Naturwissenschaften<br />

und Technik u. a. mit Hilfe von Spenden<br />

aus der Wirtschaft ein umfangreiches Investitionsprogramm<br />

realisiert. Gleichzeitig wurden die vom<br />

Land anfinanzierten und durch Umschichtungen<br />

innerhalb der Hochschule dauerhaft abgesicherten<br />

Stellen ausgeschrieben, so dass auch das Studienangebot<br />

erweitert werden konnte.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht des Präsidenten<br />

Gleichzeitig führte die Göttinger Fakultät Ressourcenmanagement<br />

im Wintersemester 2003/2004 den<br />

Bachelor-Studiengang Arboristik und den Master-<br />

Studiengang Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung<br />

ein, zwei neuartige und bundesweit<br />

singuläre Studienangebote.<br />

Insgesamt stieg die Zahl der Studierenden in<br />

Göttingen durch das erweiterte Studienangebot um<br />

zehn Prozent auf 1.154.<br />

Hochschuloptimierungskonzept HOK<br />

Nach Ende des Sommersemesters 2003 begann die<br />

Landesregierung, im Rahmen allgemeiner Ausgabenreduzierungen<br />

auch ein Konzept für Mittelkürzungen<br />

im Hochschulbereich zu entwickeln. Das<br />

vom Kabinett im Oktober 2003 beschlossene<br />

Hochschuloptimierungskonzept (HOK) sieht vor,<br />

dass die <strong>HAWK</strong> insgesamt 35 Stellen sowie Landesmittel<br />

in Höhe von jährlich 900.000,– Euro verliert<br />

und die Fakultät Wirtschaft schließt, jedoch auch<br />

den Studiengang Sozialwesen in Holzminden und<br />

den Bachelor-Studiengang für Medizinalfachberufe<br />

in Hildesheim stärken und das Studienangebot<br />

der Fakultät Ressourcenmanagement in Göttingen<br />

weiter modernisieren soll.<br />

Daraufhin hob das Präsidium mit Zustimmung des<br />

Senates die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre<br />

und Krankenversicherung auf. Dadurch wurde es<br />

möglich, die im HOK vorgesehenen Stellenkürzungen<br />

zu Lasten der aufzulösenden Fakultät<br />

Wirtschaft zu realisieren und den anderen<br />

Fakultäten die erforderlichen Stellen zuzuweisen,

um ihr Studienangebot flächendeckend auf die<br />

Bologna-Strukturen umstellen zu können (Akkreditierung<br />

neuer Bachelor- und Master-Studiengänge).<br />

Studierende<br />

Zum Wintersemester 2003/2004 wurden für das<br />

erste Studiensemester 1.113 Studierende immatrikuliert,<br />

was einer Auslastung von 110 Prozent für das<br />

erste Semester entspricht und zu einer durchschnittlichen<br />

Auslastung der Hochschule von 101<br />

Prozent führte. Die Zahl der Studierenden insgesamt<br />

stieg erneut um 1,5 Prozent auf 5.822 und erreichte<br />

damit einen neuen Höchststand. 86 Prozent der<br />

Studierenden befinden sich innerhalb der<br />

Regelstudienzeit und über 90 Prozent innerhalb des<br />

Zeitraums aus Regelstudienzeit und vier weiteren<br />

Semestern, in dem auch ohne besondere Gründe<br />

keine Studiengebühren zu zahlen sind.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin

Bericht<br />

der Kanzlerin<br />

Iris Linke<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

Die in 2002 begonnenen Umstrukturierungs- und<br />

Organisationsmaßnahmen in der allgemeinen<br />

Verwaltung wurden auch in 2003 weiter fortgesetzt.<br />

Zwischenzeitlich sind alle vakanten Positionen innerhalb<br />

der Organisationseinheiten besetzt worden<br />

und die Aufgabenbereiche geklärt.<br />

Verbesserung der Kommunikationsprozesse<br />

Es finden regelmäßig monatlich sowohl eine große<br />

Dienstbesprechung wie auch kleinere Besprechungsrunden<br />

in den Organisationseinheiten statt.<br />

Es wurden außerdem verschiedene Arbeitsgruppen<br />

gebildet, die organisationsübergreifend arbeiten.<br />

Neben der neuen Darstellung der <strong>HAWK</strong> im Internet<br />

wurden im Intranet Diskussionsforen eingerichtet,<br />

die bei aktuellen Fragestellungen genutzt werden<br />

sowie zeitnah über Entscheidungsprozesse<br />

innerhalb der Hochschule informiert.<br />

Neues Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)<br />

Mit dem Inkrafttreten des neuen NHG Ende 2002<br />

sollten die staatlichen Hochschulen größere<br />

Freiräume in internen Angelegenheiten erhalten<br />

sowie diverse Entscheidungsbefugnisse in die<br />

Hochschulen und deren Gremien verlagert werden.<br />

Das Präsidium wurde gestärkt, das Konzil abgeschafft<br />

und ein neues Organ, der Hochschulrat, der<br />

überwiegend aus externen Mitgliedern besteht,<br />

eingeführt. Im Alltag stellte sich bald heraus, dass

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />

zwar verschiedene Aufgabenbereiche und zusätzliche<br />

Aufgaben in die Hochschulen verlagert,<br />

hier aber kein zusätzliches Personal oder Mittel zur<br />

Verfügung gestellt wurden.<br />

Ab 2003 wurde seitens des Landes eine „Betriebsanweisung“<br />

in Kraft gesetzt, die die im neuen NHG<br />

entfallenen Regelungen und Kontrollen so wieder<br />

einführten und vor allem im Bereich der Finanzen<br />

bisher nicht gekannte Verschärfungen einführte.<br />

Auch die Berichtspflichten und Datenabfragen sind<br />

nahezu unverändert bestehen geblieben.<br />

Verlagert wurde in die Hochschulen die Umsetzung<br />

und Erhebung der neu eingeführten Langzeitstudiengebühren.<br />

Von der Zusage, zumindest einen Teil<br />

der so gewonnenen zusätzlichen Mittel den<br />

Hochschulen zur Verfügung zu stellen, trat das Land<br />

nach Umsetzung dieser Maßnahme zurück.<br />

Die <strong>HAWK</strong> hat in 2003 eine neue Grundordnung<br />

sowie diverse weitere Ordnungen in Kraft gesetzt.<br />

Es wurde außerdem eine Evaluierungsrichtlinie und<br />

eine Forschungsrichtlinie erarbeitet sowie die<br />

Gebührenordnung überarbeitet.<br />

Außerdem wurde dem Namen der Fachhochschule<br />

die Bezeichnung „Hochschule für angewandte<br />

Wissenschaft und Kunst (<strong>HAWK</strong>)“ vorangestellt und<br />

ein neuer Öffentlichkeitsauftritt entwickelt und auch<br />

im Internet sowie allen Medien der Außendarstellung<br />

umgesetzt.

Die mit dem neuen NHG geänderte Bezeichnung der<br />

Kanzlerin als hauptamtliche Vizepräsidentin wurde<br />

über die neue Grundordnung dahingehend geändert,<br />

dass die Bezeichnung Kanzlerin zur Darstellung<br />

der unveränderten Zuständigkeiten weiter<br />

geführt wird.<br />

Modellprojekt „Kosten-Leistungs-Rechnung“ KLAR<br />

Die <strong>HAWK</strong> hat sich seit 2003 am Modellprojekt des<br />

Landes zur Einführung der KLAR in Hochschulen<br />

beteiligt und in den Fakultäten durch Ermittlung von<br />

Kennzahlen mit einer Umsetzung begonnen.<br />

Es wurde ein Personalabrechnungsprogramm<br />

„Kidicap“ beschafft und erfolgreich eingesetzt. In<br />

Zusammenarbeit mit der Controllerin wurde<br />

begonnen, Verwaltungsbereiche der neu gebildeten<br />

Fakultäten genauer zu analysieren, auch um<br />

angesichts der schwierigen Haushaltslage die<br />

erforderlichen Leistungen festzustellen sowie den<br />

damit verbundenen Personalbedarf.<br />

Der Präsident, Herr Kolb, hat den Vorsitz der Haushaltskommission<br />

und der Frauen- und Gleichstellungskommission<br />

an die Kanzlerin übertragen.<br />

Neues Besoldungssystem für<br />

Professorinnen und Professoren<br />

Im Bereich der Professorinnen-/Professoren-Besoldung<br />

wurde an den Fachhochschulen in Niedersachsen<br />

ein neues Vergütungssystem eingeführt,<br />

welches Leistungs- und Funktionsbezüge neben

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />

dem Grundgehalt nach W 2/W 3 vergibt. Es wurden<br />

außerdem Professorinnen und Professoren in<br />

Teilzeit und im Angestelltenverhältnis berufen.<br />

Neue Landesregierung<br />

Die neue, im Februar gewählte Landesregierung hat<br />

in ihrer Orientierungsphase nach Übernahme der<br />

Dienstgeschäfte festgestellt, dass das Land<br />

Niedersachsen so stark verschuldet ist, dass nur<br />

noch energisches Entgegensteuern verbunden mit<br />

erheblichen Einsparauflagen zu einer Verbesserung<br />

der schwierigen Haushaltssituation beitragen<br />

können. Das bisherige, auch in Zielvereinbarungen<br />

ausgehandelte FEP II sowie der Innovationspakt mit<br />

den Hochschulen, der bis Ende 2004 Planungssicherheit<br />

geben sollte, entfielen im Verlauf des<br />

Jahres. Statt dessen entwickelte die Landesregierung<br />

ein Hochschuloptimierungskonzept (HOK) und<br />

verfügte Einsparungen, welche dramatische<br />

Auswirkungen auf die weitere Entwicklung und den<br />

Aufbau der Hochschulen in Niedersachsen haben<br />

werden.<br />

Seit Mitte des Jahres 2003 hat das Land einen<br />

Einstellungsstop für Verwaltungspersonal verfügt,<br />

der auch über den Jahreswechsel fortbestanden hat<br />

sowie eine Haushaltssperre seit September 2003<br />

mit Verschärfung im November 2003 verhängt, die<br />

auch für Hochschulen – und das trotz Globalhaushalt<br />

und Zielvereinbarungen – gültig sind.<br />

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die<br />

Arbeitsanforderungen und -aufgaben auch im Ver-

waltungsbereich stark zugenommen haben, im<br />

Gegenzug aber keine echte Personalaufstockung erfolgte,<br />

so dass die einzelne Mitarbeiterin/der einzelne<br />

Mitarbeiter inzwischen erheblich stärker<br />

belastet wird. Verschärft wird diese Situation durch<br />

Mittelkürzungen/Einsparauflagen, die alle Bereiche<br />

der Hochschule betreffen.<br />

Im öffentlichen Dienst wurde für Beamtinnen und<br />

Beamte die 40-Stunden-Woche eingeführt, das<br />

Urlaubsgeld ab 2004 gestrichen, das Weihnachtsgeld<br />

auf 50 Prozent abgesenkt und auf die<br />

monatliche Vergütung verteilt. Den Angestellten<br />

wurde der letzte Ausgleichstag gestrichen sowie die<br />

Vergütungszahlung um 14 Tage zum Monatsende<br />

hin verschoben. Umsetzung der Streichung der<br />

Sonderzahlungen sind beabsichtigt, auch der<br />

Kündigungsschutz im Öffentlichen Dienst wird inzwischen<br />

von der Landesregierung in Frage gestellt.<br />

Neben den verschiedenen Erhöhungen im<br />

Lebensumfeld der Einzelnen sind dieses sehr unerfreuliche<br />

Entwicklungen, die sich sicherlich nicht<br />

motivierend auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

auswirken werden.<br />

Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleich<br />

Die <strong>HAWK</strong> hat sich auch für die Erhebung der Daten<br />

aus 2002 im Rahmen der HIS-Studie „Ausstattungs-,<br />

Kosten- und Leistungsvergleich“ norddeutscher<br />

Hochschulen mit umfänglichem Zahlenmaterial beteiligt,<br />

die alle Hochschulbereiche und Kostenstellen<br />

betrifft, so dass mit Erstellung des zweiten

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />

Berichtes in 2004 eine gut aufbereitete Datenlage<br />

entsteht, aus der sich die gute Positionierung der<br />

<strong>HAWK</strong> ablesen lässt.<br />

Bauunterhalt und Reparaturen<br />

Besonders schwierig für die <strong>HAWK</strong> ist und bleibt die<br />

räumliche Situation. Im Bereich der Bauunterhaltungsmaßnahmen<br />

und Reparaturen wurden in 2003<br />

größere Fortschritte erzielt und diverse notwendige<br />

Maßnahmen, auch in Zusammenarbeit mit dem<br />

staatlichen Liegenschafts- und Baumanagement,<br />

umgesetzt. Die <strong>HAWK</strong> hat aus eigenen Mitteln<br />

200.000,– Euro beigesteuert, um schon über<br />

längere Zeit liegen gebliebene Maßnahmen durchzuführen<br />

und die entstandene Reparaturstau-<br />

Situation zu verbessern. Es wurde ein Neubau in<br />

Holzminden begonnen sowie verschiedene Neuanmietungen<br />

und Umbaumaßnahmen durchgeführt.<br />

Personalentwicklung<br />

Personalentwicklung im Bereich der Lehre<br />

Im Haushaltsjahr 2003 standen der <strong>HAWK</strong> im<br />

Rahmen der Lehre folgende Planstellen oder<br />

entsprechende Mittel zur Verfügung:<br />

Kap. 0364<br />

Sonderprogramm<br />

Professoren Lehrkräfte<br />

C2 C3 A12/13 BAT 11/1b<br />

73<br />

112<br />

7<br />

6<br />

3<br />

2<br />

–<br />

3<br />

Die Zahlen stammen aus dem vorläufigen<br />

Haushaltsplan.

Zum Beginn des Wintersemesters 2002/2003 waren<br />

181,5 Stellen besetzt, davon 31,0 mit Frauen. Damit<br />

hat sich der Frauenanteil auf rund 17,7 Prozent<br />

erhöht.<br />

Insgesamt wurden im Jahre 2003 acht Berufungen<br />

und 4,5 angestellte Professoren als Neueinstellungen<br />

vorgenommen. Acht Professoren wurden in<br />

den Ruhestand versetzt oder verließen die <strong>HAWK</strong><br />

auf eigenen Wunsch. W 2-Überleitung von C nach W<br />

siebzehn Professoren.<br />

Personalentwicklung im Bereich der<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

Personaleinstellungen aus Mitteln<br />

der Finanzautonomie<br />

Auch im Jahr 2003 konnten zahlreiche Personalmaßnahmen<br />

aus Mitteln der Finanzautonomie<br />

realisiert werden. Es handelte sich überwiegend um<br />

Maßnahmen im Bereich der Mitarbeiterinnen und<br />

Mitarbeiter in Lehre und Forschung.<br />

Die Personalmaßnahmen waren auch in 2003 sehr<br />

unterschiedlich angelegt. Von kurzfristigen, wenige<br />

Monate umfassenden Maßnahmen mit nur wenigen<br />

Wochenstunden bis zu ganzjährigen, vollzeitigen<br />

Beschäftigungsverhältnissen waren alle Variationen<br />

vertreten.<br />

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung wurden verschiedene<br />

Stellen in den Abteilungen und anderen<br />

Organisationseinheiten besetzt, so dass hier das<br />

geplante und gewollte Ziel erreicht wurde.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />

Personalmaßnahmen aus Drittmitteln<br />

Im Jahr 2003 wurden aus Drittmitteln 51 Verträge mit<br />

studentischen Hilfskräften und 54 Verträge mit<br />

Angestellten weiterfinanziert bzw. neu begründet.<br />

Überwiegend wurden aus diesen Mitteln Beschäftigungsverhältnisse<br />

für Mitarbeiter/innen in Lehre<br />

und Forschung realisiert. In diesem Bereich ist ein<br />

starker Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren zu<br />

verzeichnen. Insbesondere konnte deutlich mehr<br />

Projektpersonal aus Industriemitteln (hauptsächlich<br />

in der Fakultät Naturwissenschaft und Technik in<br />

Göttingen) eingestellt werden.<br />

Altersteilzeit<br />

Im Jahr 2002 haben zehn Personen nach dem Blockmodell<br />

und eine Person nach dem Teilzeitmodell<br />

Altersteilzeit beantragt. Zum Jahresende änderte<br />

sich die Gesetzgebung, wobei sich zukünftig sowohl<br />

für die Arbeitgeber- wie auch Arbeitnehmerseite<br />

deutliche Verschlechterungen ergeben. Es wurden<br />

daher zum Jahresende 2002 erheblich mehr ATZ-<br />

Verträge abgeschlossen als in den Vorjahren.<br />

Bislang wurde allen Anträgen von Beschäftigten auf<br />

Gewährung einer Altersteilzeitbeschäftigung<br />

entsprochen. In 2003 erfolgte dann keine weitere<br />

Beantragung mehr.<br />

Ausbildungssituation<br />

Im Jahr 2003 wurden Auszubildende in den<br />

verschiedenen Bereichen der <strong>HAWK</strong> beschäftigt:<br />

– zwei Auszubildende in der Zentralverwaltung<br />

(Verwaltungsfachangestellte),

– ein Auszubildender in der Fakultät N Göttingen<br />

für das Berufsbild Industriemechaniker Geräte<br />

und Feinwerktechnik,<br />

– fünf Auszubildende im Rechenzentrum für das<br />

Berufsbild Fachinformatiker und<br />

– ein neues Ausbildungsverhältnis entstand in der<br />

Bibliothek.<br />

Die bisherigen zwei Auszubildenden des Rechenzentrums<br />

wurden nach erfolgreichem Abschluss<br />

ihrer Ausbildung in befristeten Arbeitsverhältnissen<br />

weiter beschäftigt, ebenso die Verwaltungsfachangestellte.<br />

Fortbildung der Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeiter<br />

Für das Sommersemester 2003 sowie für das<br />

Wintersemester 2003/2004 wurden wiederum in<br />

Kooperation mit der Universität Hildesheim und der<br />

Volkshochschule Hildesheim Weiterbildungsprogramme<br />

durchgeführt. Die Fortbildungsprogramme<br />

wurden auf Grund von Bedarfsanfragen aktuell und<br />

bedarfsorientiert erarbeitet. Besonders groß war die<br />

Zahl der Teilnehmer/innen im Bereich der EDV-<br />

Seminare und Veranstaltungen zu den Themen<br />

„Gendermainstreaming“ und „Gendercontrolling“.<br />

Die Mitarbeiter/innen können außerdem das<br />

Angebot der VHS vergünstigt nutzen, was im Bereich<br />

der Sprachkompetenz wünschenswert ist.<br />

Für den Standort Göttingen wurde eine Kooperation<br />

mit der Universität Göttingen abgeschlossen. Mit-

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />

arbeiter/innen und Studierende können hier das<br />

Fortbildungsprogramm und das Sportprogramm der<br />

Universität Göttingen in Anspruch nehmen.<br />

Studentische Hilfskräfte<br />

Es wurden insgesamt 324 studentische Hilfskräfte/<br />

Tutorinnen und Tutoren beschäftigt.<br />

Für studentische Hilfskräfte und den Einsatz von<br />

Tutorinnen und Tutoren wurden insgesamt rund<br />

470.000,– Euro verausgabt. Zum überwiegenden<br />

Teil waren die Hilfskräfte in den Fachbereichen<br />

beschäftigt.<br />

Haushalt/Finanzen<br />

1. Wirtschaftsplan 2003<br />

Der mit dem Land abgeschlossene Innovationspakt<br />

ist ersatzlos entfallen. Auf die aus den Ansätzen<br />

der Vorjahre durch das Land errechneten Mittelansätze<br />

wurde sowohl eine globale Minderausgabe<br />

wie auch eine weitere Kürzung der laufenden Mittel<br />

vorgenommen.<br />

Der im Rahmen des Haushalts für 2003 unter Kap.<br />

0634 des Einzelplans 06 ausgewiesene Wirtschaftsplan<br />

für das Berichtsjahr weist im Erfolgsplan eine<br />

Gesamtsumme in Höhe von 31.703.000,– Euro aus.<br />

Nahezu 4/5 dieser Summe betreffen Personalaufwendungen.<br />

Für Mieten und Bewirtschaftungskosten<br />

der Gebäude waren 1.781.500,– Euro<br />

veranschlagt. Für Investitionen wurden im Finanzplan<br />

293.000,– Euro zugewiesen.

Die Mittelverteilung erfolgte wie schon in den<br />

Vorjahren durch die „Grundsätze für den Haushalt“<br />

2003. Hierin sind sowohl Sachmittel für die<br />

Fakultäten, die in Anlehnung an die Finanzierungsformel<br />

der Fachhochschulen berechnet werden wie<br />

auch die Sachmittel für alle anderen Organisationseinheiten<br />

sowie die Bewirtschaftungsgrundsätze<br />

enthalten.<br />

2. Formelgebundene Mittelzuweisung<br />

Auch im Berichtszeitraum erfolgte die Zuweisung für<br />

die Fachhochschulen durch eine formelgebundene<br />

Mittelzuweisung. Die Bemessung des Hochschulbudgets<br />

wurde im Jahr 2000 mit fünf Prozent des<br />

Gesamtbudgets eingeführt. Modellrechnungen<br />

hatten bereits deutlich gemacht, dass unsere<br />

Fachhochschule auf Grund dieser leistungsorientierten<br />

Bemessungsgrundlage in Zukunft mehr<br />

Haushaltsmittel zur Verfügung stehen würden. Im<br />

Haushaltsjahr 2002 wurden bereits 35 Prozent des<br />

Hochschulbudgets nach leistungsbezogenen<br />

Kriterien zugewiesen. Bedauerlicherweise wurde<br />

dann diese formelgebundene Mittelzuweisung auf<br />

den Stand von 35 Prozent „eingefroren“, was auch<br />

in 2003 nicht geändert wurde. Statt dessen überlegt<br />

die neue Landesregierung, auch hier eine veränderte<br />

Finanzierung einzuführen.<br />

3. Körperschaftshaushalt<br />

Mit Wirkung zum 01. Januar 2001 hat der Senat<br />

einen Körperschaftshaushalt eingerichtet. Aus Mitteln<br />

wie z. B. Spenden, die diesem Körperschafts-

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />

haushalt zufließen, kann sich die Hochschule auch<br />

wirtschaftlich betätigen und sich z. B. an Institutionen<br />

zur Forschungsförderung beteiligen, die<br />

rechtlich als Firmen organisiert sind. Dieses wurde<br />

durch eine Beteiligung an der Firma PhontonicNet<br />

GmbH, die u. a. aus Bundesmitteln finanziert<br />

werden soll und Aktivitäten von Hochschulen und<br />

außerhochschulischen Forschungseinrichtungen<br />

fördert, umgesetzt. Es erfolgte im Dezember 2002<br />

außerdem eine Beteiligung an der neugegründeten<br />

niedersächsischen hochschulübergreifenden<br />

Innovationsgesellschaft N-transfer GmbH, die die<br />

beteiligten Hochschulen u. a. bei der Anmeldung<br />

und Vermarktung von Patenten unterstützt.

Bericht<br />

der Vizepräsidentin<br />

Aufgabenbereich: Forschung, Technologietransfer,<br />

EDV/Rechenzentrum<br />

Prof. Dr. Cornelia Behrens<br />

Forschung<br />

Das Jahr 2003 war geprägt durch eine Weiterentwicklung<br />

der Maßnahmen der Qualitätssicherung in<br />

der Forschung. Zur Wahrnehmung der Verantwortung<br />

in der Forschung und der damit verknüpften<br />

Aufgaben in Lehre und Nachwuchsförderung hat der<br />

Senat der <strong>HAWK</strong> die „Richtlinie zur Sicherung guter<br />

wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit<br />

wissenschaftlichem Fehlverhalten“ erlassen. Die in<br />

dieser Richtlinie vorgesehenen Ombudspersonen<br />

und die Kommission wurden inzwischen gewählt<br />

und stehen allen Mitgliedern und Angehörigen der<br />

Hochschule in Fragen guter wissenschaftlicher<br />

Praxis oder wissenschaftlichen Fehlverhaltens zur<br />

Verfügung.<br />

Im Wintersemester 2003/2004 wurde vom Senat<br />

eine Evaluierungskommission aus Vertreterinnen<br />

und Vertretern aller Fakultäten eingesetzt, um die<br />

erste Evaluation von Forschungsvorhaben und<br />

künstlerischen Vorhaben im Zusammenhang mit der<br />

W-Besoldung durchzuführen. Die Kommission<br />

erstellte einen entsprechenden Kriterienkatalog, auf<br />

dessen Grundlage und unter Berücksichtigung der<br />

jetzt gemachten Erfahrungen die weitere interne<br />

Forschungsevaluation gemäß der Evaluierungs-<br />

Richtlinie der Hochschule erfolgen wird.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Vizepräsidentin<br />

Weiterhin erfolgte in der Forschungskommission die<br />

Überarbeitung des Merkblattes zur Antragstellung<br />

im Rahmen der hochschulinternen Forschungsförderung.<br />

Hier wird nunmehr das Augenmerk<br />

darauf zu richten sein, in welcher Form die<br />

Forschungsergebnisse über das Internet einer noch<br />

breiteren interessierten Fachöffentlichkeit zur<br />

Verfügung gestellt werden können.<br />

Professorinnen und Professoren der <strong>HAWK</strong> ist es<br />

wiederum gelungen, in nennenswertem Umfang<br />

Drittmittel zu akquirieren. Dies erhöht weiter die<br />

Forschungskompetenz der Hochschule und die<br />

Möglichkeiten zur Durchführung anspruchsvoller<br />

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben insbesondere<br />

mit kleinen und mittleren Unternehmen. Im<br />

Rahmen von Drittmittelprojekten erweitern sich<br />

zudem die Möglichkeiten der Nachwuchsförderung<br />

auch in Kooperation mit universitären Partnern.<br />

Die Hochschule beteiligt sich außerdem – in den<br />

Bereichen Bildgebende Sensortechnik und<br />

Gesundheit – an der Zielsetzung des Landes, die<br />

unternehmensorientierte Fachhochschulforschung<br />

über den Aufbau von Forschungsnetzen zu verstärken.<br />

Eine Grundlage für die Akquisition externer<br />

Forschungsgelder liegt nach wie vor in der Bereitstellung<br />

von Hochschulmitteln für die Förderung von<br />

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Sie<br />

betrugen im Berichtsjahr erneut ca. 145.000,– Euro.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an der<br />

<strong>HAWK</strong> sind außerordentlich vielfältig (siehe Anlage<br />

zu den Einzelprojekten) und spiegeln damit auch<br />

das umfassende Studienfächerspektrum wieder.<br />

Die Struktur der Hochschule stellt dabei sicher, dass<br />

die Einheit von Forschung und Lehre gewährleistet<br />

ist und starke wechselseitige Synergien ausgelöst<br />

werden. Auf diese Weise partizipieren auch die<br />

Studierenden an der teilweise sehr ambitionierten,<br />

anwendungsorientierten Forschung.<br />

Wissens- und Technologietransfer<br />

Die im Jahr 2002 gestartete gemeinsame Vortragsreihe<br />

der Universität Hannover, Universität<br />

Hildesheim und unserer Hochschule „Vorsprung<br />

durch Innovation“ für kleine und mittlere Unternehmen,<br />

wurde im Sommersemester 2003 erfolgreich<br />

abgeschlossen. Durchschnittlich nahmen 25<br />

Personen teil.<br />

Erstmalig war unsere Hochschule mit vier Fakultäten<br />

und einem Fachbereich auf der LIGNA vertreten.<br />

Mit einem eigens dafür entworfenen und selbst<br />

gebauten Messestand nahmen wir im Mai 2003 an<br />

der weltgrößten Holzfachmesse in Hannover teil.<br />

In zwei Fakultäten und einem Fachbereich in<br />

Hildesheim wurden Existenzgründungsveranstaltungen<br />

in Zusammenarbeit mit der HI-REG GmbH<br />

Hildesheim durchgeführt.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht der Vizepräsidentin<br />

Durch die Unterstützung von N-Transfer GmbH<br />

in Hannover konnten wir für die Fakultät Gestaltung<br />

eine Infoveranstaltung zum Thema „Urheber- und<br />

Geschmacksmusterrecht“ mit 50 teilnehmenden<br />

Personen anbieten.<br />

Weitere Informationen über die Aktivitäten können<br />

dem Bericht des Büros für Technologie- und<br />

Wissenstransfer entnommen werden.<br />

EDV/Rechenzentrum<br />

Einen Überblick über die Aktivitäten gibt der ausführliche<br />

Bericht des Rechenzentrums.

Bericht<br />

des Vizepräsidenten<br />

Aufgabenbereich: Lehre und Studium, Bibliothek<br />

Prof. Dr. Hubert Merkel<br />

Das Jahr 2003 verlief in seinen äußerlich sichtbaren<br />

Effekten sehr unspektakulär.<br />

Nachdem die ersten Verlautbarungen der neuen<br />

Landesregierung noch ein moderates Wachstum des<br />

Hochschulbereiches erwarten ließen und darum<br />

entsprechende Planungen in unserem Hause<br />

vorangetrieben wurden, war spätestens nach der<br />

Sommerpause klar, dass es nicht nur nicht zu<br />

entsprechenden Arrondierungen und sinnvollen<br />

Erweiterungen unseres Studienangebots kommen<br />

wird, sondern dass die Hochschule massiven<br />

Sparauflagen ausgesetzt sein wird.<br />

Die Konsequenzen sind bekannt: Schließung einer<br />

Fakultät, Stellenverluste, massive Kürzungen im<br />

Sachmittelbereich etc.<br />

Herbst und Winter waren deshalb angefüllt mit der<br />

als höchst unproduktiv empfundenen Arbeit der<br />

Ausgestaltung des „Hochschuloptimierungskonzepts“<br />

der Landesregierung auf der Ebene unserer<br />

Hochschule. Zielsetzung dabei war es, den verbleibenden<br />

Fakultäten wenn schon keine nennenswerten<br />

Entwicklungsmöglichkeiten, so doch<br />

möglichst frühzeitig ein möglichst hohes Maß an<br />

Planungssicherheit zu geben.<br />

Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich und von<br />

dem für Studium und Lehre verantwortlichem

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Bericht des Vizepräsidenten<br />

Präsidiumsmitglied sehr dankbar festzuhalten, dass<br />

alle Fakultäten in der inneren Verarbeitung des<br />

Bologna-Prozesses in diesem Jahr entscheidende<br />

Fortschritte gemacht haben.<br />

Bei den Abstimmungsgesprächen zur Vorbereitung<br />

der Zielvereinbarung 2004 der Hochschule mit dem<br />

Land wurde deutlich, dass ausnahmslos alle<br />

Fakultäten spätestens zum WS 05/06 Studierende<br />

nur noch in Bachelor- und Masterstudiengänge<br />

zulassen wollen.<br />

Der Modularisierungsgedanke hat sich durchgesetzt.<br />

Die bisher vorliegenden Projektskizzen lassen<br />

erkennen, dass die zentralen Anliegen von Bologna<br />

umgesetzt werden. Es sind nicht graduelle<br />

Veränderungen des bisherigen Studienangebots<br />

verbunden mit einem neuen Abschluss, sondern<br />

tatsächlich neue Studiengangsmodelle, die gestuft<br />

ein flexibleres Studieren mit individueller Profilbildung<br />

ermöglichen werden.<br />

Im Sommersemester 2003 wurde erstmalig die in<br />

Zukunft regelmäßig stattfindende Lehrevaluation<br />

nach § 5 Absatz 2 NHG durchgeführt. In Abstimmung<br />

mit allen Studiendekaninnen und<br />

Studiendekanen wurde ein einheitlicher Fragebogen<br />

verwendet, der den Studierenden am Semesterende<br />

vier Wochen online zur Verfügung stand. Über<br />

individuelle Zugriffs-nummern war gewährleistet,<br />

dass jeder Studierende jede von ihm belegte<br />

Lehrveranstaltung genau einmal anonymisiert<br />

beurteilen konnte.

Insgesamt wurden 1054 Lehrveranstaltungen bewertet.<br />

Der Rücklauf lag bei den einzelnen Fakultäten<br />

zwischen knapp 30 und 60 Prozent. Das ist für<br />

eine vollkommen freiwillige Online-Befragung, die<br />

zudem unter großem Zeitdruck eingeführt werden<br />

musste, ein sehr hoher Wert. Dies zeigt die<br />

Ernsthaftigkeit und das Interesse der Studierenden<br />

an diesem neuen Instrument der Qualitätskontrolle.<br />

Das Verfahren wird im Laufe der nächsten Semester<br />

optimiert werden, wobei die Grundlinien klar sind<br />

und beibehalten werden: Ziel ist nicht die Überwachung<br />

der Lehrenden, sondern eine konstruktive<br />

Rückkoppelung zwischen Studierenden, Studiendekaninnen<br />

und Studiendekanen und Lehrenden<br />

zum Zwecke der Qualitätssteigerung der Lehre.<br />

Einen Überblick über die Veränderungen im Bereich<br />

der Internationalisierung gibt der Bericht des<br />

Akademischen Auslandsamtes.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen

Berichte der Fakultäten/Fachbereiche<br />

Fakultät<br />

Bauwesen<br />

Geschäftsführender Dekan<br />

Prof. Dipl.-Ing. Martin Thumm<br />

Dekan<br />

Prof. Dr.-Ing. Wilfried Ohm<br />

Vorwort<br />

Mit Beginn des Sommersemesters 2003 sind die<br />

jeweils an den Standorten Hildesheim und Holzminden<br />

vorhandenen Baustudiengänge Architektur<br />

und Bauingenieurwesen, die Studiengänge<br />

Immobilienwirtschaft und -management, der<br />

Ergänzungsstudiengang Internationales Bauen in<br />

Holzminden und der Studiengang Holzingenieurwesen<br />

in Hildesheim in der Fakultät Bauwesen<br />

zusammengefasst worden. Geleitet wird die Fakultät<br />

entsprechend dem NHG von nunmehr einem<br />

Dekanat, dem jeweils zwei Studiendekane und ein<br />

Dekan oder Geschäftsführender Dekan aus den<br />

Standorten Holzminden und Hildesheim angehören.<br />

In dem erstmalig eingesetzten standortübergreifenden<br />

Fakultätsrat fand wie auch in dem Dekanat ein<br />

intensiver Gedankenaustausch zur Gestaltung der<br />

neuen Fakultät Bauwesen statt. Auch die jeweilige<br />

Zuständigkeit zwischen dem Dekanat und dem<br />

Fakultätsrat war Gegenstand der Diskussionen.<br />

Als sehr zeitaufwendig haben sich für die Mitglieder<br />

im Dekanat und im Fakultätsrat die Fahrten<br />

zwischen Holzminden und Hildesheim und umgekehrt<br />

erwiesen. So soll zukünftig mehr als bisher<br />

die im Wintersemester eingerichtete Tele-Teaching

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

Strecke zwischen Hildesheim und Holzminden für<br />

die Besprechungen in Anspruch genommen werden.<br />

Erste Versuche haben gezeigt, dass der Umgang<br />

mit dieser neuen Technologie Aufgeschlossenheit<br />

und eine gewisse Umstellung für die Mitglieder erfordert<br />

– Learning by Doing scheint hier der richtige<br />

Weg zu sein.<br />

Die Gestaltung der neuen Bachelor- und Master-<br />

Studiengänge zur Umsetzung des Bologna-<br />

Prozesses hat bei der Frage ob drei, dreieinhalb<br />

oder vier Jahre Regelstudienzeit richtig sind, zu<br />

zahlreichen engagierten Diskussionen geführt.<br />

Erschwerend dazu war die Ungewissheit über die<br />

von der Landesregierung beabsichtigten Haushaltsund<br />

Personaleinsparungen sowie die vorgesehenen<br />

Standort- bzw. Studiengangsschließungen.<br />

Ein Jahr Zusammenarbeit im Dekanat und<br />

Fakultätsrat hat trotz der vielen Aufgaben, wie<br />

– Gestaltung der neuen Studiengänge<br />

– Zusammenarbeit in einer Fakultät<br />

– Bewältigung der Standortentfernung<br />

– Bereitschaft zur Lehre an beiden Standorten<br />

– Haushalts- und Personaleinsparungen<br />

zu mehr gegenseitigem Verständnis und Rücksichtnahme<br />

bei den jeweiligen Problemen in den<br />

Standorten geführt. Mit Zuversicht, Engagement und<br />

Sachkenntnis werden die Professorinnen/Professoren<br />

und Mitarbeiter/innen der Fakultät Bauwesen<br />

die Lösung der Aufgaben vorantreiben.

Studiengang<br />

Architektur Hildesheim<br />

Studiendekan<br />

Prof. Dr. Georg Klaus<br />

Studienangebot<br />

Der Studiengang Architektur Hildesheim bietet auch<br />

weiterhin ein allgemeines, grundständiges<br />

Architekturstudium an als Voraussetzung und<br />

Grundlage für eine Tätigkeit als europaweit anerkannte<br />

Architektin bzw. anerkannter Architekt,<br />

entsprechend den Empfehlungen des Fachbereichstags<br />

Architektur Deutschland und übergeordnet den<br />

Anforderungen der EU-Richtlinie Architektur.<br />

Die Einführung der ECTS-Bewertung, eines Punktesystems<br />

zur Anerkennung von Studienleistungen,<br />

hat sich bewährt und erleichtert den Wechsel von<br />

Hochschulen für die Studierenden. Voraussetzung<br />

für das Studium bleibt ein sechsmonatiges<br />

Vorpraktikum in einem der Bauhauptberufe. Damit<br />

soll sichergestellt werden, dass die zum besseren<br />

Verständnis notwendige Anschauung des Tätigkeitsfeldes<br />

zuvor erfolgte.<br />

Die Diversifizierung im Bauwesen, die Entwicklung<br />

neuer Techniken im Bereich des Bauens und<br />

Planens sowie die Vernetzung aller am Bau<br />

Beteiligten und die daraus erwachsenden Weiterungen<br />

des Tätigkeitsfeldes der Architektinnen und<br />

Architekten machen hinsichtlich der Anerkennung<br />

des Vorpraktikums eine Prüfung in Einzelfällen<br />

zunehmend notwendig. Im Rahmen der Fortschreibung<br />

der Prüfungsordnung werden auch weiterhin<br />

die Kriterien zu Inhalt, Form und Dauer des Vorpraktikums<br />

diskutiert werden müssen.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

Veränderungen des Studienangebotes<br />

Mit der an den hochschulweit allgemeinen Teil angepassten<br />

Prüfungsordnung und mit dem speziellen<br />

Teil für den Studiengang Architektur wurde auch das<br />

Projektstudium verstärkt. Durch Modifizierung<br />

wurde außerdem der übergreifende Fächerbezug,<br />

d. h. die Einbindung von weiteren Fächern wie<br />

Städtebau, Tragwerksplanung und Gebäudetechnik<br />

in das Projektstudium erreicht.<br />

Projektstudium und Praxisbezug<br />

Ebenso wurde die studiengangsübergreifende<br />

Zusammenarbeit mit den Bauingenieuren im Projekt<br />

verstärkt fortgesetzt. So ist ein zweisemestriges,<br />

gemeinsames Studienprojekt für Studierende beider<br />

Studiengänge in der gültigen Prüfungsordnung<br />

bereits umgesetzt, indem im praktischen Lehrbetrieb<br />

Studierende beider Studiengänge an einer<br />

gemeinsamen zweisemestrigen Projektübung<br />

teilnehmen. Ziel dieser Bemühungen wird sein, die<br />

Studierenden noch näher an den Praxisfall heranzuführen<br />

und sie zu befähigen, auch insbesondere<br />

im Team erfolgreich zu arbeiten. Zudem entstehen<br />

aus der fakultätsinternen Zusammenarbeit der<br />

unterschiedlichen Studiengänge Synergien, die<br />

direkt Eingang in die Lehre finden.<br />

Modularisierung<br />

Seit Ende des Jahres 2001 und bis zum Jahre 2004<br />

wird von Vertretern der Baustudiengänge die<br />

Landesstudie „Modularisierung und Einführung<br />

eines Leistungspunktesystems in den Studiengän-

gen Architektur und Bauingenieurwesen der<br />

niedersächsischen Fachhochschulen“ erarbeitet, in<br />

die auch der Studiengang Architektur eingebunden<br />

ist. In dieser Studie werden die Möglichkeiten und<br />

Probleme untersucht, die mit der geplanten<br />

Modularisierung der Studiengänge im Bauwesen<br />

und mit den damit verbundenen Leistungspunktesystemen<br />

entstehen. Dazu gehört auch die<br />

Einrichtung von Bachelor- und Masterstudiengängen<br />

(Bachelor/Master of Arts, Science oder Engineering),<br />

voraussichtlich zum Wintersemester 2004/2005.<br />

Vertiefungsstudium Denkmalpflege<br />

Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, das<br />

Vertiefungsstudium in ein Masterstudium mit dem<br />

Abschluss Master of Science überzuführen. Der<br />

Beginn dieses Masterstudiums ist für das WS 05/06<br />

geplant. Bis dahin wird das Schwerpunktstudium<br />

Denkmalpflege in der bewährten Form der<br />

Vertiefung angeboten und diese Qualifizierung mit<br />

einem Zertifikat neben der Diplomurkunde<br />

bestätigt.<br />

Dieses Angebot besteht für Studierende der Fakultät<br />

Bauwesen mit den Studiengängen Architektur,<br />

Bauingenieur- und Holzingenieurwesen, sowie für<br />

die Fakultät Gestaltung mit dem Studiengang<br />

Farbdesign, Vertiefung Denkmalpflege. Die<br />

Studierenden können derzeit innerhalb ihrer jeweils<br />

grundständigen Studiengänge das Angebot von<br />

acht speziellen Wahlpflichtfächern zu Themen der<br />

Denkmalpflege wahrnehmen. Neben den Kernfächern<br />

dieses Kataloges gibt es für die verschiedenen<br />

Studiengänge entsprechend ausgerichtete

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

Schwerpunkte. Damit trägt der Fachbereich der<br />

massiven Verlagerung der Neubautätigkeit in den<br />

Altbaubereich weiterhin Rechnung.<br />

Die örtliche Nähe beteiligter Studiengänge und die<br />

Verbindungen zu Institutionen (Niedersächsisches<br />

Landesamt, Fachbereich Konservierung und<br />

Restaurierung, Hornemann-Institut, Universitäten in<br />

Hildesheim, Hannover und Braunschweig,<br />

städtische Archive und Museen), die Einbeziehung<br />

der lehrenden Personen sowie des labor- und<br />

gerätetechnischen Equipments ist seit vielen<br />

Semestern die Basis für ein produktives Zusammenwirken,<br />

das auf der Grundlage angewandter<br />

Wissenschaft Diplomarbeiten zu architektur- und<br />

stadtbaugeschichtlichen Themen der Region<br />

(Weltkulturerbe St. Michaelis) und des gesamten<br />

niedersächsischen Raumes (Münsterländische<br />

Klöster und Wasserburgen, Lüneburger Rathaus<br />

etc.) als Forschungsarbeiten ermöglicht und sich in<br />

entsprechenden Veröffentlichungen widerspiegelt.<br />

Inzwischen nehmen mit zehn bis fünfzehn<br />

Teilnehmern pro Semester etwa 20 – 30 Prozent der<br />

Studierenden das Angebot wahr. Die damit<br />

verbundenen Gruppengrößen haben sich als sehr<br />

effizient erwiesen.<br />

Kooperation mit ausländischen Hochschulen<br />

Zur Öffnung in den europäischen Raum sind Partnerschaften<br />

nach Ost und West entwickelt worden,<br />

die sich durch einen regelmäßigen Austausch

Studierender mit den Möglichkeiten entsprechender<br />

Qualifizierung durch „Doppeldiplome“ (Anerkennung<br />

jeweils zweier beteiligter Hochschulen)<br />

auszeichnen. In diesem Zusammenhang ist die<br />

verbindliche Teilnahme an einem Wahlfach fachtechnische<br />

Fremdsprache.<br />

In diesen Rahmen gehört auch die Beschäftigung<br />

mit dem angelsächsischen Vergaberecht für<br />

Bauleistungen, das in der Regel außerhalb<br />

Deutschlands im Bauwesen Anwendung findet. In<br />

zunehmendem Maße kommen ausländische<br />

Studierende, besonders aus Polen, Holland und<br />

Russland, zum Studium nach Hildesheim. Das<br />

bereichert das weltoffene Bild des Studienganges<br />

bzw. der Fakultät und trägt dazu bei, noch mehr<br />

einheimische Studierende anzuregen, über<br />

Auslandsaufenthalte nachzudenken.<br />

Nach einer gewissen Bereinigung hat sich die<br />

Internationale Kooperation konsolidiert. Aktiv findet<br />

Austausch sowohl unter Studierenden als auch<br />

unter Lehrenden statt mit den Architektur-<br />

Studiengängen:<br />

– Niederlande Hogeschool van Utrecht<br />

– Polen TU Danzig<br />

TU Krakau<br />

– Russland Bau-Universität Rostow am<br />

Don<br />

– Ungarn TU Budapest

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

Bauen International<br />

Für den außereuropäischen Bereich (Süd-, Mittelund<br />

Nordamerika, Zentralafrika, Indonesien und<br />

Australien) bildet das Vertiefungsstudium Bauen<br />

International ein entsprechendes Angebot. War<br />

dieses Fach in der Vergangenheit primär vom<br />

Gedanken der technischen Entwicklungshilfe<br />

geprägt, so stehen heute die Spezifika und<br />

Besonderheiten der jeweiligen Länder in klimatischtechnischer,<br />

baustoffkundlicher, wirtschaftlicher<br />

und gesellschaftlicher Hinsicht sowie die Fähigkeit<br />

zu flexibler Reaktion und sozialer Kompetenz<br />

(„social skills“) im Mittelpunkt. Ein entsprechendes<br />

Lehrangebot besteht, die Diplomarbeiten spiegeln<br />

die Thematik wider.<br />

Studienerfolg<br />

Interessant ist, dass sich die durchschnittliche<br />

Studiendauer, wenn auch in kleinen Schritten, ganz<br />

allmählich verlängert. Dies kann als Tendenz<br />

gewertet werden, dass immer mehr Studierende<br />

nicht so sehr auf ein zügiges Studium schauen,<br />

sondern Gründe haben, ihr Studium etwas zu<br />

verlängern. Das kann daran liegen, dass parallel<br />

zum Studium Geld verdient werden muss, dass vor<br />

Beginn der Diplomarbeit sämtliche anderen<br />

Leistungen abgeschlossen sein sollen, dass wegen<br />

der schwierigen Arbeitsplatzsituation am Baumarkt<br />

die Zeit für eine Vertiefung genutzt wird oder dass<br />

bereits eine Familie gegründet wurde.

Ebenso stellt der Studiengang fest, dass zunehmend<br />

Studierende mehr Wahlpflichtfächer belegen<br />

als nach der DPO mindestens erforderlich. Hierfür<br />

werden sowohl das reichhaltige thematische<br />

Angebot des Studienganges als auch der Konkurrenzdruck<br />

bei künftigen Bewerbungen die<br />

ausschlaggebenden Gründe sein.<br />

Die Kolleginnen und Kollegen des Lehrkörpers<br />

stellen fest, dass leider auch die Probleme in den<br />

Grundlagenfächern zunehmen. So sind Allgemeinbildung<br />

und Grundkenntnisse, z. B. die Rechtschreibkenntnisse<br />

und vor allem mathematische<br />

Kenntnisse häufig mangelhaft. Während viele<br />

Studierende wenige Probleme mit der Einarbeitung<br />

in die EDV haben, fehlen bei ihnen räumliches<br />

Vorstellungsvermögen und technisch-wissenschaftliches<br />

Denken. Beide Fähigkeiten sind jedoch<br />

unabdingbar für ein erfolgreiches Architekturstudium.<br />

Trotz der Teilung der Lerngruppen zur<br />

Intensivierung der Betreuung, soweit dies die<br />

Kapazität zulässt, erkennen Studierende oft erst zu<br />

spät, dass sie sich nicht für eine Studienrichtung<br />

passend zu ihren Fähigkeiten entschieden haben.<br />

Und trotz einer Beratung und Empfehlung durch die<br />

Professorenschaft stellt sich nicht die Einsicht ein,<br />

die Studienrichtung zu wechseln.<br />

Weiterbildung<br />

Erfolgreich fortgesetzt wurden die „Architekturgespräche“,<br />

zu denen seit Jahren etwa jeden Monat<br />

Referenten eingeladen werden, um aus ihrer

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

berufspraktischen Tätigkeit zu berichten. Diese<br />

hochschulöffentliche Veranstaltungsreihe mit<br />

Berufskolleginnen und -kollegen aus den unterschiedlichsten<br />

Tätigkeitsfeldern des Architekten aus<br />

dem In- und Ausland hat sich zu einem beliebten<br />

Treffen studierender wie tätiger Architekten<br />

etabliert.<br />

Entwicklung<br />

Die auf den Zahlen der Bewerbungen, Zulassungen<br />

und tatsächlich erfolgten Immatrikulationen<br />

basierenden statistischen Kurven haben sich in den<br />

letzten Semestern mit einer Tendenz zur Überlagerung<br />

angenähert. Insgesamt muss daraus auch<br />

eine Tendenz zum möglichen Rückgang der<br />

Studierenden für den Studiengang Architektur abgeleitet<br />

werden. Durch die weitreichende Aufhebung<br />

des NC konnte dem entgegengewirkt werden.<br />

Die leicht zurückgehende Zahl der Bewerber kann in<br />

der Zukunft dazu führen, dass die zur Verfügung<br />

stehenden Plätze nicht mehr alle angenommen<br />

werden, wie dies bereits bundesweit bei den<br />

Bauingenieuren der Fall ist. Dies bringt einerseits<br />

den Nachteil, dass der Notenquerschnitt der<br />

Bewerber auf ein niedrigeres Niveau sinkt, was sich<br />

in der Folge als mangelnde Vorbildung der<br />

Studierenden auswirkt; andererseits würden jedoch<br />

kleinere Semester die Chance bieten, die Betreuung<br />

zu intensivieren. Dieses seit Jahren vorgetragene<br />

Anliegen der Lehrenden ist bisher kaum berücksichtigt<br />

worden, weil es mit mehr Lehrkapazität ver-

unden ist. Gerade aber im künstlerisch-kreativen<br />

Bereich der Architekturausbildung ist eine gute<br />

Betreuung zur Förderung der Fähigkeiten wesentlich.<br />

Häufig musste in der Vergangenheit viel Zeit<br />

aufgewendet werden, um Studierenden durch<br />

wiederholtes Prüfen zu verdeutlichen, dass sie<br />

wenig geeignet sind für den erstrebten Beruf; diese<br />

Zeit geht den zu Fördernden leider verloren.<br />

Der Studiengang beabsichtigt, gerade diesem<br />

Problem durch das Angebot einer individuellen<br />

Studienberatung am Anfang des Studiums entgegenzuwirken<br />

und im Rahmen inzwischen bewährter<br />

Tutorenprogramme für das immer wichtiger<br />

werdende Selbststudium als Untermauerung und<br />

Ergänzung der Lehre fakultative Nachkurse und<br />

Proseminare anzubieten.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen

Studiengänge<br />

Bauingenieurwesen und<br />

Holzingenieurwesen Hildesheim<br />

Studiendekan<br />

Prof. Dr.-Ing. Axel Stödter<br />

Studienangebot<br />

Die Fakultät Bauwesen bietet u. a. die beiden<br />

Studiengänge<br />

– Bauingenieurwesen<br />

– Holzingenieurwesen<br />

am Standort Hildesheim an. Innerhalb dieser Studiengänge<br />

ist die Wahl des Studienschwerpunktes<br />

„Bauen International“ möglich.<br />

Grundlage für das Studium ist die seit Sommersemester<br />

2002 eingeführte Diplomprüfungsordnung.<br />

Sie besteht aus einem allgemeinen Teil (gilt für<br />

die gesamte Fachhochschule) und dem besonderen<br />

Teil (gilt nur für die genannten Studiengänge).<br />

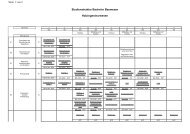

Studienerfolg<br />

Die nachfolgenden Tabellen zeigen, dass in den<br />

vergangenen Studienjahren trotz rückläufiger<br />

Bewerberzahlen die Zahl der Immatrikulationen im<br />

Studiengang Holzingenieurwesen erhöht wurde.<br />

Dies war durch eine Erhöhung der Zahl der<br />

Lehrbeauftragten möglich, die den Studiengängen<br />

zugeordneten Professoren sind voll ausgelastet.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

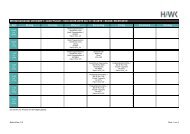

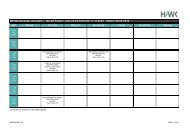

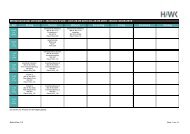

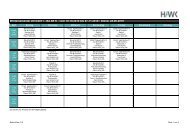

Studiengang Bauingenieurwesen<br />

Immatrikulationen<br />

Studierende im<br />

Studiengang<br />

Absolventen<br />

Durchschnittliche<br />

Studiendauer<br />

(aktualisiert März 2004)<br />

SS WS SS WS SS WS SS<br />

2000 00/01 2001 01/02 2002 02/03 2003<br />

22 49 26 53 13 56 18<br />

408<br />

38<br />

10,2<br />

394<br />

33<br />

10,9<br />

Studiengang Holzingenieurwesen<br />

Immatrikulationen<br />

Studierende im<br />

Studiengang<br />

Absolventen<br />

Durchschnittliche<br />

Studiendauer<br />

Ausstattung<br />

Das Labor für Holztechnik (LHT) besteht seit 1987<br />

unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. M. H. Kessel.<br />

Neben der Unterstützung der Ausbildung der<br />

Studenten des Studienganges Holzingenieurwesen<br />

führt das Labor für Holztechnik LHT als bauaufsichtlich<br />

anerkannte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle<br />

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben<br />

aus dem Bereich Ingenieurholzbau durch. Im<br />

372<br />

22<br />

10,2<br />

384<br />

19<br />

10,0<br />

361<br />

30<br />

11,0<br />

361<br />

29<br />

11,6<br />

317<br />

25<br />

11,4<br />

SS WS SS WS SS WS SS<br />

2000 00/01 2001 01/02 2002 02/03 2003<br />

39 40 26 75 18 58 27<br />

240<br />

25<br />

9,6<br />

242<br />

16<br />

9,1<br />

245<br />

22<br />

8,8<br />

284<br />

22<br />

8,7<br />

274<br />

20<br />

9,3<br />

295<br />

23<br />

8,7<br />

285<br />

27<br />

8,8

Rahmen seiner Tätigkeit als anerkannte Prüfstelle<br />

arbeitet das LHT eng mit mittelständischen<br />

Holzbauunternehmen zusammen. In Zusammenarbeit<br />

mit der Qualitätsgemeinschaft Holzbau und<br />

Ausbau e. V. führen Mitarbeiter des LHT Qualitätsüberwachungen<br />

durch. Das Labor für Holztechnik<br />

führt als anerkannte Prüfstelle in Kooperation<br />

mit Baustoff- und Verbindungsmittelherstellern<br />

sowie Fertigungsbetrieben Untersuchungen zu verschiedensten<br />

aktuellen baupraktischen Problemen<br />

durch.<br />

Ausstattung des LHT:<br />

– Belastungsrahmen mit zwei servohydraulischen<br />

Prüfzylindern (160kN Zug/250kN Druck)<br />

– Universalprüfmaschine 20 kN<br />

– Begehbare Klimakammer mit<br />

B x H x L = 24,0 x 2,40 x 5,00 m 3 ,<br />

t= 3°– 43°C, H = 10 – 90 % rel. Luftfeuchte<br />

– Elektronische Messkette mit diversen Kraft- und<br />

Wegaufnehmern<br />

– Präzisionswaagen<br />

Forschungsschwerpunkte:<br />

– Tragverhalten von Holztafeln für Holzhäuser in<br />

Tafelbauart<br />

– Holz-Holz und Holz-Holzwerkstoffverbindungen<br />

Prüftätigkeit:<br />

– Bestimmung von Werkstoffeigenschaften<br />

– Anschlussprüfungen<br />

– Bauteilprüfungen

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

Prüftätigkeit in 2003:<br />

– Prüfung der Festigkeit und Steifigkeit des<br />

Verbundes von FERMACELL-Gipsfaserplatten mit<br />

der bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-434<br />

mit Rippen aus Nadelholz für Holztafeln nach<br />

DIN 1052: 2002-02 und Eurocode 5 (Fels)<br />

– Prüfung einer Balkenschuhverbindung<br />

(Heggenstaller AG)<br />

– Prüfung eines Systemverbinders<br />

(Holzbau Cordes)<br />

– Ermittlung des Fließmoments entsprechend<br />

DIN EN 409 von Schnellbauschrauben<br />

TN 3,5 x 55 mm und TN 3,9 x 45 mm<br />

(Knauf Gips KG)<br />

– Zeitgeraffte klimatische Beanspruchung von<br />

Treppenstufen<br />

(Partnergemeinschaft Holztreppenhersteller)<br />

Das Institut für Prüfung und Forschung im Bauwesen<br />

(IPBF) Hildesheim e. V. ist ein gemeinnütziges An-<br />

Institut, das der Fakultät Bauwesen zugeordnet ist.<br />

Es hat sich die Aufgabe gestellt, Forschung und<br />

Lehre durch praxisbezogene Forschungsprojekte zu<br />

fördern, Ergebnisse in der Praxis sowie auch<br />

besonders in der Lehre anzuwenden und Prüfverfahren<br />

weiter zu entwickeln. Dazu stellt es moderne<br />

technische Ausstattung für diese Aufgaben und die<br />

Lehre in den Studiengängen zur Verfügung, auf<br />

die im Rahmen von Lehrveranstaltungen und<br />

Diplomarbeiten zurückgegriffen werden konnte. Als<br />

Prüfstelle für Schallschutz liegt eine Zertifizierung<br />

für die Durchführung von Güteprüfungen nach

DIN 4109 vor. Schwerpunkte der Arbeiten, in die<br />

studentische Hilfskräfte eingebunden sind, liegen<br />

ferner im Bereich der Raumakustik, des Wärme- und<br />

des Feuchteschutzes. Erwähnenswert ist, dass<br />

durch die Arbeit des IPFB eine wesentliche<br />

Verbesserung der Raumakustik für die St. Andreaskirche<br />

erreicht werden konnte. Dies dokumentierten<br />

erstmals die Chorkonzerte der „Romantischen<br />

Nacht 2003“.<br />

Das IPFB feierte am 29.03.2003 sein 40-jähriges<br />

Bestehen mit großer Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.<br />

Das Labor für Bearbeitungstechnik im Studiengang<br />

Holzingenieurwesen ist mit einer Super Computing<br />

Work Station (HPJ 210) und einer CNC/DNC-<br />

Fertigungslinie ausgestattet und steht für Ausbildungs-<br />

und Forschungszwecke zur Verfügung.<br />

In dem Neubau am Goschentor stehen insbesondere<br />

dem Studiengang Holzingenieurwesen drei<br />

weitere Laborräume für die Ausbildung zur Verfügung:<br />

– Labor für Bearbeitungstechnik<br />

– Labor für Möbeltechnik<br />

– Labor für Möbelkonstruktion<br />

Das aus Drittmitteln finanzierte Trockenbaulabor in<br />

den Kellerräumen des Gebäudes Hohnsen 1 nimmt<br />

eine wichtige Funktion in der Lehre wahr.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

Das EDV-gestützte Labor für Massivbau mit<br />

15 studentischen Arbeitsplätzen konnte nun nach<br />

Umbau in einem großzügig gestalteten Raum untergebracht<br />

werden. Der PC-Raum weist 16 Rechner<br />

und Flachbildschirme auf.<br />

Mitwirkung in Gremien<br />

Die Professoren der Studiengänge nehmen regelmäßig<br />

an den Fachbereichstagen, den Fachausschuss-Sitzungen<br />

der Fachbereichstage und an den<br />

Dekanetreffen teil.<br />

Prof. Dr. H.-J. Collin<br />

– Vorsitzender des Arbeitskreises „Umfeldverträgliche<br />

Verkehrsbelastung“ der Deutschen<br />

Forschungsgesellschaft für Straßen- und<br />

Verkehrswesen<br />

– Mitglied im Arbeitsausschuss „Sonderfragen des<br />

Stadtverkehrs“ der Deutschen Forschungsgesellschaft<br />

für Straßen- und Verkehrswesen<br />

– Mitglied im Deutschen Forum Mensch und<br />

Verkehr<br />

Prof. Dr. U. Gerhardt<br />

– Mitarbeiter im Unterausschuss UA-4.1 (Holztrocknung)<br />

der Deutschen Gesellschaft für<br />

Holzforschung e. V.<br />

– Vorstandsmitglied des Fördervereines Holztechnik<br />

an der Fachhochschule Hildesheim/<br />

Holzminden e. V.<br />

– Mitglied im Verbraucherrat des Deutschen Instituts<br />

für Normung e. V., UA 5.1.5 „Polstermöbel“

Prof. Dr. H.-P. Leimer<br />

– Präsident der WTA, Wissenschaftlich-Technische<br />

Arbeitsgemeinschaft für Denkmalpflege und<br />

Bauwerkserhaltung in Europa<br />

– Mitglied der CEN TC 524 WG9<br />

„Dachunterspannbahnen – Unterdeckungen“<br />

– Mitglied der Arbeitsgruppe „Simulationsverfahren“<br />

im Referat 6 – Grundlagen der WTA<br />

Prof. N. Nebgen<br />

– Arbeitsausschuss AA8 „Brandverhalten von Holz<br />

und Holzwerkstoffen“ der Deutschen Gesellschaft<br />

für Holzforschung (DGfH) in München<br />

– Arbeitsausschuss AA15 „Holzbau und Computer“<br />

der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung<br />

(DGfH) in München<br />

– Gruppe „Hochschulprojekte“ der Arbeitsgemeinschaft<br />

Holz<br />

Prof. A. Nentwig<br />

– Mitglied im DIN-Ausschuss für Möbel<br />

Prof. Dr. M. Ringkamp<br />

– Ständiges Mitglied der DAAD-Auswahldelegation<br />

Indonesien<br />

Prof. Dr. A. Stödter<br />

– Mitglied im Norddeutschen Wasserzentrum<br />

– Berater im Unterausschuss „Gestaltung und<br />

Bewirtschaftung der Gewässer nach EU-Wasserrahmenrichtlinie“<br />

der Länderarbeitsgemeinschaft<br />

Wasser

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

– Mitglied im Strategischen Arbeitskreis zur Neuordnung<br />

der Wasserwirtschaft in Niedersachsen<br />

– Mitglied der ATV-DVWK-Arbeitsgruppe „Hochwasservorhersage<br />

mit Fuzzy Logic“<br />

Prof. A. C. Toepfer<br />

– Obmann der Arbeitsausschüsse für die ATV DIN<br />

18 307 „Verbauarbeiten“ und ATV DIN 18 319<br />

„Rohrvortriebsarbeiten“ der VOB Teil C<br />

Forschungstätigkeiten<br />

Prof. Dr. H.-J. Collin<br />

– „Wirkungen des Semestertickets in Hildesheim“<br />

Prof. Dr. H.-P. Leimer<br />

– „Pilzbelastung der Raumluft hochgedämmter<br />

Häuser – baubiologische Aspekte“, AGIP-<br />

Forschung F. A. Nr. 2002.483<br />

Veröffentlichungen<br />

Prof. Dr.-Ing. H.-J. Collin<br />

– Mitautor des Standardwerkes „Stadtverkehrsplanung“<br />

(Springer-Verlag, 2003)<br />

– Mitautor für das „Handbuch der Kommunalen<br />

Verkehrsplanung“ (Beiträge: Belastbarkeit der<br />

Straßen und der Stadt im Kfz-Verkehr, Verkehrstechnische<br />

Datenerhebungen, Verkehrsverhaltensbezogene<br />

Datenerhebungen, Verträglichkeitsanalysen<br />

in der Kommunalen Verkehrsplanung)<br />

– Mitautor am Stadtleitbild von Hildesheim

Prof. Dr. H.-P. Leimer<br />

– MSR VI, 6th International Conference „Materials<br />

Science and Restauration“, Karlsruhe<br />

1. „Climate stability of historical museums;<br />

Building physics calculations at the Herzog-<br />

Anton-Ulrich Museum of Brunswick“<br />

2. „Climate stability of historical muesums –<br />

Research of temperture and moisture<br />

reaction in areas close to outer walls,<br />

consequences regarding the buildings and<br />

the exhibits“<br />

– Weimarer Bauphysiktage, Weimar<br />

„Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit von<br />

Energiemaßnahmen an Gebäuden im Bestand“<br />

– IBK-Feuchteschäden, Berlin<br />

(1. Simulation von Feuchte- und Wasserschäden<br />

– Möglichkeiten zur ganzheitlichen Betrachtungsweise<br />

des Temperatur- und Feuchteverhaltens in<br />

Gebäuden; 2. Pilzbelastung der Raumluft hochgedämmter<br />

Häuser – baubiologische Aspekte)<br />

Vorträge und Seminare<br />

Prof. Dr.-Ing. H.-J. Collin<br />

– Braucht die Landeshauptstadt Kiel eine Stadtregionalbahn?<br />

(Kiel, im Januar 2003)<br />

– Grundzüge des neuen Busliniennetzes in Goslar<br />

(Goslar, im Februar 2003)<br />

– Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt von<br />

Bremen (Bremen, im Mai 2003)<br />

– Ideen zur Umgestaltung der ZOB-Anlage in<br />

Hildesheim (Hildesheim, im April 2003)

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

– Busoptimierung in Hildesheim<br />

(Hildesheim, im Mai 2003)<br />

– Wie ist in Wolfsburg eine Mobilitätszentrale zu<br />

gestalten? (Wolfsburg, im Juni 2003)<br />

– Durchführung einer Direkt-Marketing-Aktion<br />

(Mülheim an der Ruhr, im September 2003)<br />

– Marktpotenziale im ÖPNV<br />

(Lüdenscheid, im Oktober 2003)<br />

– Erfassung des Wirtschaftsverkehrs in Hildesheim<br />

(Hildesheim, im November 2003)<br />

Prof. Dr. H.-P. Leimer<br />

– MSR VI, 6th International Conference „Materials<br />

Science and Restauration“, Karlsruhe<br />

(1. „Climate stability of historical museums;<br />

Building physics calculations ot the Herzog-<br />

Anton-Ulrich Museum of Brunswick“;<br />

2. „Climate stability of historical muesums –<br />

Research of temperture and moisture reaction in<br />

areas close to outer walls, consequences<br />

regarding the buildings and the exhibits“)<br />

– Weimarer Bauphysiktage, Weimar<br />

„Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit von<br />

Energiemaßnahmen an Gebäuden im Bestand“<br />

– IBK-Feuchteschäden, Berlin<br />

(1. Simulation von Feuchte- und Wasserschäden<br />

– Möglichkeiten zur ganzheitlichen Betrachtungsweise<br />

des Temperatur- und Feuchteverhaltens in<br />

Gebäuden; 2. Pilzbelastung der Raumluft hochgedämmter<br />

Häuser – baubiologische Aspekte)

Internationale Kooperationen<br />

Im Wintersemester 2002/2003 waren im Studienschwerpunkt<br />

„Bauen International“ 56 Studierende<br />

der Architektur, des Bau- und Holzingenieurwesens<br />

eingeschrieben.<br />

Im Rahmen dieses Studienschwerpunktes leisteten<br />

im Wintersemester 2002/2003 und Sommersemester<br />

2003 mehrere Studierende aus Hildesheim<br />

Ingenieurassistenzen in folgenden Ländern ab:<br />

Neuseeland, USA, Tansania, Südafrika, Indien,<br />

Indonesien, Russland, Chile, Brasilien, Mexiko<br />

Im Sommersemester 2003 haben insgesamt fünf<br />

Studierende ein Diplom im Studienschwerpunkt<br />

„Bauen International“ erworben.<br />

Das Labor für Holztechnik arbeitet mit Hochschulen,<br />

Institutionen und Verbänden in der Schweiz, in<br />

Italien, Großbritannien, Frankreich und Belgien<br />

zusammen. Das Labor für Holztechnik ist Mitglied<br />

im NETWORK EUROWOOD.<br />

Die Kooperation mit der Universität für Bauwesen in<br />

Rostow am Don, Russland, wird sehr intensiv<br />

fortgesetzt. Erste Studierende haben ihr Diplom in<br />

Hildesheim erworben und sind nun für ein Jahr an<br />

der Universität Rostow eingeschrieben.<br />

Im Berichtszeitraum hat wiederum ein intensiver<br />

Austausch von Dozenten und Studierenden<br />

stattgefunden.

<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />

Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />

Doppeldiplom <strong>HAWK</strong>/Universität Rostow am Don<br />

Die Kooperation mit der Staatlichen Bauuniversität<br />

für Bauwesen in Rostow am Don, Russland, hat im<br />

November 2001 zu einem Vertrag über ein<br />

„Doppeldiplom“ geführt. Danach können die<br />

Studierenden der <strong>HAWK</strong> Hildesheim im Studiengang<br />

Bauingenieurwesen nach dem 7. Semester zwei<br />

Semester in Rostow studieren und müssen dort<br />

bestimmte Pflichtfächer bestehen. Ihre Diplomarbeit<br />