Labhart Toni - www . erratiker . ch

Labhart Toni - www . erratiker . ch

Labhart Toni - www . erratiker . ch

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

STEINE DES MONATS<br />

Was stumme Zeugen über Waberns spannende Vergangenheit erzählen<br />

2006/2007 veröffentli<strong>ch</strong>te die „Wabern<br />

Post“ zwölf Mal spannende Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten<br />

über Waberns uralte Vergangenheit. Der<br />

renommierte Waberer Geologe und<br />

emeritierte Professor der Universität<br />

Bern, Dr. <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>, bra<strong>ch</strong>te mit<br />

seinen fa<strong>ch</strong>kundigen und unterhaltsamen<br />

Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten stumme Zeugen zum<br />

spre<strong>ch</strong>en und liess die Lesers<strong>ch</strong>aft immer<br />

wieder staunen über bisher unbea<strong>ch</strong>tete<br />

Steine in unserer nä<strong>ch</strong>sten Umgebung.<br />

In diesem Separatdokument präsentiert<br />

die Wabern Post no<strong>ch</strong> mal alle zwölf<br />

Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten über Steine des Monats.<br />

Ein herzli<strong>ch</strong>es Dankes<strong>ch</strong>ön dem Autor,<br />

Prof. <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>!<br />

Redaktion Wabern Post<br />

Eine Serie der Wabern Post 2006/07<br />

Von Prof. <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>, Wabern<br />

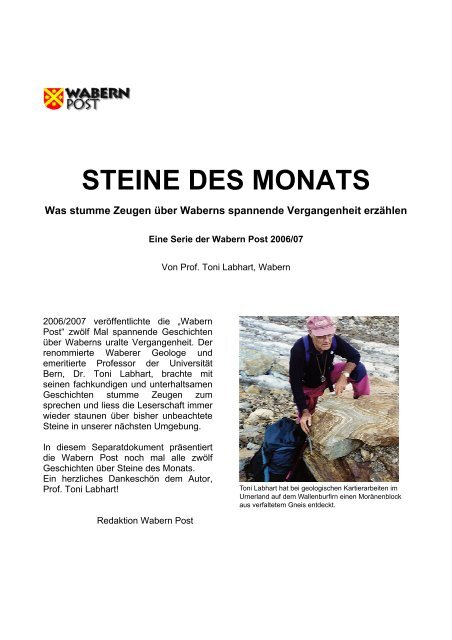

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong> hat bei geologis<strong>ch</strong>en Kartierarbeiten im<br />

Urnerland auf dem Wallenburfirn einen Moränenblock<br />

aus verfaltetem Gneis entdeckt.

Wabern Post, Nr. 5-2006<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong> versteht die Spra<strong>ch</strong>e der Steine<br />

Prof. <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong> und ein kleiner Geologe (Bild Franziska S<strong>ch</strong>eidegger)<br />

Wenn die Wabern Post in dieser Nummer mit<br />

einer Reihe über „Steine des Monats“ beginnt,<br />

kann sie das nur dank eines Dolmets<strong>ch</strong>ers<br />

tun. Auf Anfrage hat si<strong>ch</strong> der Berner<br />

Geologieprofessor <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong> bereit erklärt,<br />

in Kurzporträts die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten eines<br />

Dutzends der nur s<strong>ch</strong>einbar stummen<br />

steinigen „Waberer“ zu erzählen.<br />

Steine sind Steine. Aber ni<strong>ch</strong>t, wenn der Geologe<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong> in der Nähe ist. Dann beginnt der<br />

Findling bei der Bä<strong>ch</strong>telen von der Eiszeit zu<br />

beri<strong>ch</strong>ten, die Kü<strong>ch</strong>enabdeckung stellt ri<strong>ch</strong>tig,<br />

dass sie ein Granit und kein Marmor ist, der<br />

hübs<strong>ch</strong>e rot-grüne Stein am Aareufer im Ei<strong>ch</strong>holz<br />

gibt eine Episode aus der Erdges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te zum<br />

besten, und vor dem Altersheim Weyergut besinnt<br />

si<strong>ch</strong> der uns<strong>ch</strong>einbare Kalksteinblock mit den<br />

weissen Adern an seine Verwandts<strong>ch</strong>aft mit dem<br />

Abendmahlstis<strong>ch</strong> in der Heiliggeistkir<strong>ch</strong>e.<br />

Ein Name und das Fragen geht los<br />

Seit gut vier Jahrzehnten befasst si<strong>ch</strong> <strong>Toni</strong><br />

<strong>Labhart</strong> mit (Ge)Steinen. Er arbeitet die Fakten<br />

wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong> auf, ordnet sie und erzählt sie<br />

weiter: bis 1998 als Honorarprofessor für Mineral-<br />

und Gesteinskunde an der Universität Bern. Als<br />

Spezialist, der in vierzig Feldsommern geologis<strong>ch</strong>er<br />

Geländearbeit in den Alpen unter anderem<br />

se<strong>ch</strong>shundert Quadratkilometer Urneralpen kartiert<br />

hat; als Neat-Experte und als Verfasser<br />

zahlrei<strong>ch</strong>er Publikationen.<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>, wel<strong>ch</strong>e Bedeutung messen Sie<br />

einem s<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>ten Waberer Steinbrocken zu?<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>: Keine geringere als einem Stein an<br />

einem spektakulären Ort wie dem Grand Canyon,<br />

am Ätna oder am Mount Everest. Natürli<strong>ch</strong> fand<br />

i<strong>ch</strong> es faszinierend, diese Wallfahrtsorte der<br />

Geologie zu besu<strong>ch</strong>en; aber man brau<strong>ch</strong>t ni<strong>ch</strong>t<br />

dorthin auf Exkursion zu gehen, um die Spra<strong>ch</strong>e<br />

der Steine zu verstehen. Geologie liegt überall<br />

bu<strong>ch</strong>stäbli<strong>ch</strong> vor der Haustüre, au<strong>ch</strong> in Wabern.<br />

Was sagt Ihnen die Geologie?<br />

I<strong>ch</strong> sehe vorerst einmal - wie man<strong>ch</strong>er Ni<strong>ch</strong>t-<br />

Geologe au<strong>ch</strong> - was für eine Gesteinsart i<strong>ch</strong> vor<br />

mir habe. Aber mit der Namensgebung beginnt ja<br />

die Arbeit erst. Es ist ein biss<strong>ch</strong>en wie im Krimi:<br />

Das Opfer kann ni<strong>ch</strong>t (mehr) reden, aber der<br />

erfahrene Geo-Kriminal-Hauptkommissar findet<br />

die nötigen Indizien zur Beweisführung über den<br />

Hergang der Tat respektive die Herkunft des<br />

Gesteins. Und wie im Krimi gibt es bei uns<br />

man<strong>ch</strong>mal fals<strong>ch</strong>e Spuren und Irrwege.<br />

Haben Sie ein Beispiel für eine sol<strong>ch</strong>e<br />

Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te?<br />

Nehmen wir den Findling bei der Einfahrt zum<br />

asphaltierten Parkplatz Chly Wabere, dem der<br />

erste Beitrag der Steine-Reihe gewidmet ist. Sie<br />

erkennen seine Struktur, Grösse, Form, seine<br />

Farben, den Mineralbestand: eindeutig ein Granit.<br />

Aber was für einer? Woher stammt er? Wie ist er<br />

entstanden? Wie kam er hierher? Da finden Sie<br />

si<strong>ch</strong> in Ihrer Vorstellung plötzli<strong>ch</strong> an einem Tag<br />

vor dreihundert Millionen Jahren wieder und<br />

rekonstruieren aufgrund Ihres Wissens den Weg<br />

bis zu jenem Augenblick in der Gegenwart, als im<br />

Verlauf der Bauarbeiten au<strong>ch</strong> der Mens<strong>ch</strong> - wohl<br />

ein s<strong>ch</strong>impfender Baggerführer - no<strong>ch</strong> seinen Teil<br />

zum heutigen Standort des Findlings beitrug.<br />

Spannend wird diese Entdeckerarbeit für <strong>Toni</strong><br />

<strong>Labhart</strong> dadur<strong>ch</strong>, dass es auf der ganzen Welt<br />

keine zwei glei<strong>ch</strong>en Steine gebe. Zwar könne er<br />

feststellen: In Wabern finden si<strong>ch</strong> Aaregranit,<br />

Gasterngranit, bunter Habkerngranit, Berninagranite,<br />

Gneise, S<strong>ch</strong>iefer, Alpenkalke, Kalksandsteine,<br />

Molasse-Sandsteine, Flys<strong>ch</strong>sandsteine,<br />

Nagelfluh, Quarzite, Radiolarit, vulkanis<strong>ch</strong>e<br />

Gesteine - aber jeder sei ein Unikat.<br />

Hören wir ri<strong>ch</strong>tig? Vulkanis<strong>ch</strong>es Gestein in<br />

unserer Region?<br />

Stimmt. Im Ei<strong>ch</strong>holzgeröll gibt es Material aus<br />

Nagelfluhs<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten. Darin sind Teile aus längst

abgetragenen alpinen Einheiten gespei<strong>ch</strong>ert,<br />

darunter eben au<strong>ch</strong> sol<strong>ch</strong>e vulkanis<strong>ch</strong>er Natur.<br />

Der Zeitraum, den Sie mit dem Geologenhammer<br />

erfors<strong>ch</strong>en, ers<strong>ch</strong>eint ziemli<strong>ch</strong> weitläufig.<br />

Gewiss. Weil Geologie immer au<strong>ch</strong> mit<br />

Erdges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te zu tun hat. Ni<strong>ch</strong>t nur mit dem<br />

begrenzten Stück Mens<strong>ch</strong>heitsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te. Ein<br />

Gestein ist Teil eines Kreislaufs. Dieser endet<br />

ni<strong>ch</strong>t mit der Ankunft unseres Findlings auf dem<br />

Parkplatz Chly Wabern. Die nä<strong>ch</strong>ste Eiszeit wird<br />

kommen, nimmt ihn mit, bringt Neues. Was wird<br />

hier in 10’000 Jahren von ihm zurück bleiben?<br />

Trotz seines ehrwürdigen Alters haben Beton,<br />

Stahl und Glas dem Stein als Baumaterial den<br />

Rang abgelaufen.<br />

Verwendbarkeit ist ja nur ein Teilberei<strong>ch</strong>. Der<br />

Stein als sol<strong>ch</strong>er hat von seiner Faszination ni<strong>ch</strong>ts<br />

verloren. S<strong>ch</strong>auen Sie si<strong>ch</strong> die Kinder an, aber<br />

au<strong>ch</strong> die Erwa<strong>ch</strong>senen, was sie zum Teil von<br />

Ferien, Wanderungen und Bergtouren heims<strong>ch</strong>leppen.<br />

Gerade grosse Blöcke haben die<br />

Fantasie der Mens<strong>ch</strong>en seit jeher beflügelt und<br />

Der Stein des Monats<br />

Auf Glets<strong>ch</strong>ers Rücken na<strong>ch</strong> Chly Wabere<br />

Beim Parkplatz zwis<strong>ch</strong>en dem Restaurant<br />

Maygut und der Migros liegt ein mä<strong>ch</strong>tiger, 5 bis<br />

6 Tonnen s<strong>ch</strong>werer Granitblock. Trotz<br />

Sprayfarbspuren sind in dem kompakten Gestein<br />

die altbekannten Granitbestandteile Quarz,<br />

Feldspat und Glimmer gut erkennbar. Das<br />

Gestein ist ein Aaregranit von der Grimsel; ganz<br />

ähnli<strong>ch</strong>er Fels ist mir von Klettertouren in den<br />

Gelmerhörnern her vertraut. In nä<strong>ch</strong>ster<br />

Na<strong>ch</strong>bars<strong>ch</strong>aft treffe i<strong>ch</strong> auf weitere Bekannte<br />

aus dem Oberland: Neben der Telefonkabine<br />

liegt ein Gneis aus dem Sustengebiet, daneben<br />

ein rostbrauner Sandkalkstein vom Männli<strong>ch</strong>en.<br />

Alle diese Blöcke sind Findlinge, die na<strong>ch</strong> dem<br />

Rückzug des eiszeitli<strong>ch</strong>en Aareglets<strong>ch</strong>ers in<br />

Wabern wie au<strong>ch</strong> im übrigen Mittelland in grosser<br />

Zahl liegen geblieben sind. Die meisten von ihnen<br />

sind bei der Urbarma<strong>ch</strong>ung des Landes<br />

weggeräumt, gesprengt und oft au<strong>ch</strong> zu Bau- oder<br />

Mühlsteinen verarbeitet worden. Aus der<br />

Teufelsburdi, einem Granitblock oberhalb des<br />

Gurtenbühls, sind um 1826 die Fundamentquader<br />

für das Grosse Zu<strong>ch</strong>thaus in Bern gewonnen<br />

worden. Von ihr hat der Burdiweg seinen Namen.<br />

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind<br />

viele Findlinge unter S<strong>ch</strong>utz gestellt worden.<br />

Heute ver-wendet man die dekorativen Blöcke<br />

gerne in der Umge-bungsgestaltung von<br />

Überbauungen, und sei es nur - wie hier - um<br />

Parkplatzraum wirksam abzugrenzen.<br />

wurden mit Überirdis<strong>ch</strong>em und Mystis<strong>ch</strong>em in<br />

Zusammenhang gebra<strong>ch</strong>t: Menhire, Stonehenge,<br />

Obelisken, die Kashba in Mekka, die Teufelsburdi,<br />

Kindlisteine, der Zwerglistein. I<strong>ch</strong> könnte mir<br />

vorstellen, in der Wabern Post-Serie au<strong>ch</strong> einmal<br />

über einen Grabstein na<strong>ch</strong>zudenken.<br />

Eigentli<strong>ch</strong> steckt <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong> mitten in seinen<br />

wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Arbeiten über Berner Steine.<br />

Steine, die wiederum Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten erzählen: über<br />

das jeweilige Können und den Stand der Te<strong>ch</strong>nik<br />

der Steinhauer, Steinmetzen, Bildhauer; über<br />

Zeitges<strong>ch</strong>mack und Modeströmungen; über<br />

Handelsbeziehungen und die Bedeutung der<br />

Verkehrsverbindungen. Die Redaktion der<br />

Wabern Post freut si<strong>ch</strong> deshalb besonders über<br />

die Bereits<strong>ch</strong>aft des in Wabern wohnhaften<br />

Fors<strong>ch</strong>ers, seine nä<strong>ch</strong>ste geologis<strong>ch</strong>e Umgebung<br />

zu porträtieren. Herzli<strong>ch</strong>en Dank s<strong>ch</strong>on jetzt!<br />

Christine Iselin-Kobler<br />

Wabern zur Eiszeit<br />

Mehr als eine Million Jahre lang lag über Wabern<br />

eine Eiss<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>t, die bis zu einen Kilometer Dicke<br />

errei<strong>ch</strong>te. In dieser Zeit hat der Glets<strong>ch</strong>er aus<br />

dem Sandstein des Untergrundes die heutigen<br />

Geländeformen herausmodelliert: die Mulde des<br />

Aaretals und den Gurten als gigantis<strong>ch</strong>en<br />

Rundhöcker. Bei seinem Rückzug ins Oberland<br />

vor etwa 12’000 Jahren hat der Aareglets<strong>ch</strong>er<br />

dicke S<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten Grundmoräne, Glets<strong>ch</strong>erfluss-<br />

Ablagerungen und eben die zahllosen Findlinge<br />

zurückgelassen.<br />

Granitblock im Maygut. (Bild H.R. Pulver)

Wabern Post Nr. 6-2006<br />

Der Stein des Monats<br />

Von der Eigernordwand ins Altersheim<br />

Die beim Altersheim Weyergut auf den Ortsbus<br />

wartenden Leute nehmen den kleinen uns<strong>ch</strong>einbaren<br />

Findling aus grauem Kalkstein mit seinem Netz von<br />

weissen Adern ni<strong>ch</strong>t wahr. Au<strong>ch</strong> dann ni<strong>ch</strong>t, wenn er<br />

si<strong>ch</strong> bei Regen und Nebel plötzli<strong>ch</strong> in attraktivem<br />

Tiefs<strong>ch</strong>warz und S<strong>ch</strong>neeweiss präsentiert.<br />

Das Gestein ist der so genannte Ho<strong>ch</strong>gebirgskalk, der<br />

im Berner Oberland viele der hö<strong>ch</strong>sten Berge aufbaut,<br />

unter anderem Wetterhorn, Eiger, Gspaltenhorn,<br />

Blümlisalphorn, Doldenhorn und Altels. Kein Wunder<br />

also, dass das Material au<strong>ch</strong> unter den Findlingen des<br />

Aareglets<strong>ch</strong>ers weit verbreitet war.<br />

Seine Struktur ist typis<strong>ch</strong> für Kalksteine aus den<br />

nördli<strong>ch</strong>en Alpen. Dur<strong>ch</strong> die Kräfte bei der Alpenfaltung<br />

ist der s<strong>ch</strong>warze Kalkstein zerrissen worden;<br />

ans<strong>ch</strong>liessend sind die Spalten dur<strong>ch</strong> Nieders<strong>ch</strong>läge<br />

aus heissen Wässern - reiner, weisser Kalkstein -<br />

verheilt worden.<br />

Block Altersheim. Foto: Hans-Ruedi Pulver<br />

Im 18. und 19. Jh. hat dieses Material als „Wilder<br />

Marmor" die Aufmerksamkeit der Bildhauer gefunden.<br />

Vater und Sohn Johann Friedri<strong>ch</strong> Funk I und II haben<br />

daraus einige attraktive Kamineinfassungen<br />

ges<strong>ch</strong>affen. (Die Funkstrasse wurde na<strong>ch</strong> dem Sohn<br />

benannt, der 1790 das Haus Morillontreppe 50 gekauft<br />

hat). Und wer vom Weyergut mit Bus und Tram zum<br />

Bahnhof fährt, kann auf einem kleinen Abste<strong>ch</strong>er in die<br />

Heiliggeistkir<strong>ch</strong>e den pra<strong>ch</strong>tvollen Tauftis<strong>ch</strong> von<br />

François Calame aus dem Jahr 1729 bewundern.<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong><br />

Abendmahlstis<strong>ch</strong> Heiliggeistkir<strong>ch</strong>e (Foto: Hans-Ruedi<br />

Pulver)

Wabern Post Nr. 7/8-2006<br />

Der Stein des Monats<br />

Ein anges<strong>ch</strong>nittener Moränenwall<br />

Wer die steilen Wegkurven von der Bä<strong>ch</strong>telen<br />

Ri<strong>ch</strong>tung Gurten hinaufsteigt, trifft auf dem ersten<br />

Plateau linkerhand auf eine Kiesgrube. Darin<br />

findet si<strong>ch</strong> eine etwas <strong>ch</strong>aotis<strong>ch</strong>e Ansammlung<br />

von Sand, Kies und grossen Blöcken, darunter<br />

au<strong>ch</strong> typis<strong>ch</strong>e Findlingsgesteine wie Aaregranit<br />

und wilder Marmor (Beiträge 1 und 2). Beim<br />

Studium der Geländeformen merkt man, dass hier<br />

ein Moränenwall anges<strong>ch</strong>nitten ist. Dieser setzt<br />

si<strong>ch</strong> gegen Süden in den Wald fort und bildet dort<br />

die Verfla<strong>ch</strong>ung, auf der mehrere grosse Findlinge<br />

liegen, vorab der vielen Waberern bekannte<br />

Zwerglistein.<br />

Wir stehen auf der linken Seitenmoräne des<br />

Aareglets<strong>ch</strong>ers aus der Zeit, in der seine Zunge<br />

im Berei<strong>ch</strong> der Stadt Bern lag; das ist das Bern-<br />

Stadium der Wissens<strong>ch</strong>aftler. Und mit etwas<br />

Der Aareglets<strong>ch</strong>er im Bern-Stadium (Modell). Pfeilspitze:<br />

Bä<strong>ch</strong>telen. Foto: T. <strong>Labhart</strong><br />

Fantasie kann man si<strong>ch</strong> vorstellen, wie Wabern<br />

und die Stadt Bern vom Eis überdeckt sind, und<br />

si<strong>ch</strong> die Aare vom Glets<strong>ch</strong>ertor in gewundenem<br />

Lauf einen Weg dur<strong>ch</strong> das öde Glets<strong>ch</strong>ervorfeld<br />

su<strong>ch</strong>t.<br />

Der Zwerglistein ist ein unter S<strong>ch</strong>utz stehender<br />

Gneisblock aus dem Oberhasli. Im Inventar heisst<br />

er nü<strong>ch</strong>tern S<strong>ch</strong>alenstein, dies wegen der vielen,<br />

von Mens<strong>ch</strong>enhand angebra<strong>ch</strong>ten napfförmigen<br />

Vertiefungen. Wer jetzt an Druiden, Blutopfer und<br />

wilde Sonnwendnä<strong>ch</strong>te denkt, muss wohl seine<br />

Fantasie zügeln: bei der ersten Bes<strong>ch</strong>reibung des<br />

Blocks vor 130 Jahren dur<strong>ch</strong> den guten<br />

Beoba<strong>ch</strong>ter Prof. Ba<strong>ch</strong>mann waren die S<strong>ch</strong>alen<br />

no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t vorhanden. Moderne Druiden?<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong><br />

Am Glets<strong>ch</strong>errand Foto: Hans-Ruedi Pulver

Wabern Post Nr. 9-2006<br />

Der Stein des Monats<br />

Worauf Waberer Häuser stehen<br />

Wer im Vorbeigang einen neugierigen Blick in<br />

eine Waberer Baugrube wirft, wird in aller Regel<br />

ni<strong>ch</strong>t den Sandstein des Untergrundes sehen,<br />

sondern lockere Kies-, Sand- und Tons<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten,<br />

die man<strong>ch</strong>mal rundli<strong>ch</strong>e Gesteinsblöcke mit<br />

eigenartigen Kratzspuren enthalten. Dieser Baugrund<br />

- <strong>ch</strong>arakteristis<strong>ch</strong> für das ganze s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>e<br />

Mittelland - ist eiszeitli<strong>ch</strong>en Ursprungs.<br />

Ursprüngli<strong>ch</strong> hat wohl eine zusammenhängende,<br />

einige 10m dicke Grundmoränens<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>t das<br />

ganze Gebiet überzogen. Am Gurten blieb sie<br />

erhalten, während sie im tieferen Teil von Wabern<br />

von den Glets<strong>ch</strong>erbä<strong>ch</strong>en des si<strong>ch</strong> zurückziehenden<br />

Aareglets<strong>ch</strong>ers vers<strong>ch</strong>wemmt und mit<br />

Glets<strong>ch</strong>erba<strong>ch</strong>ablagerungen („fluvioglazialen<br />

S<strong>ch</strong>ottern") dur<strong>ch</strong>mis<strong>ch</strong>t worden ist.<br />

Nur in wenigen Waberer Baugruben ist man unter<br />

den glazialen Bildungen auf kompakten Molassesandstein<br />

gestossen, so 1982 beim Bau des<br />

Gymnasiums Lerbermatt.<br />

Es wird Zeit, dass wir uns auf die Su<strong>ch</strong>e na<strong>ch</strong><br />

diesen Meeresablagerungen ma<strong>ch</strong>en.<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong><br />

Fluvioglaziale Ablagerungen über Molassesandstein. Baugrube Gymnasium Lerbermatt 1982. Foto T. <strong>Labhart</strong><br />

Gekritztes Ges<strong>ch</strong>iebe aus Grundmoräne. Baugrube Wohnoase Weyergut 2004. Foto T. <strong>Labhart</strong>

Wabern Post Nr. 10-2006<br />

Der Stein des Monats<br />

Im Waberer Untergrund<br />

Der Gurten ist geologis<strong>ch</strong> gesehen ein<br />

gigantis<strong>ch</strong>er Glets<strong>ch</strong>er-Rundhöcker aus Sandstein,<br />

der aber weitgehend von Grundmoräne<br />

überdeckt ist. Aber an einigen wenigen Stellen ist<br />

der Felsuntergrund freigelegt. Spazieren wir etwa<br />

von Chly Wabere am Heim Meyezyt vorbei erst<br />

bergwärts und dann auf dem Weg na<strong>ch</strong> re<strong>ch</strong>ts,<br />

stossen wir am Waldrand auf fla<strong>ch</strong>gelagerte<br />

Sandsteins<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten. Hier wurden au<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>on<br />

S<strong>ch</strong>alen von Meeresmus<strong>ch</strong>eln und einzelne<br />

Haifis<strong>ch</strong>zähne gefunden, was diesem Aufs<strong>ch</strong>luss<br />

im Geologis<strong>ch</strong>en Atlas einen Stern ("Fossilfundstelle")<br />

eingetragen hat.<br />

Die Entstehung dieser Sandsteine geht zurück auf<br />

eine Phase der Alpenfaltung in der Tertiärzeit vor<br />

rund 20 Millionen Jahren. Der Raum des heutigen<br />

Mittellandes wurde damals von einem untiefen<br />

subtropis<strong>ch</strong>en Meer bedeckt. Mä<strong>ch</strong>tige Flüsse<br />

bra<strong>ch</strong>ten von Süden Abtragungss<strong>ch</strong>utt aus den<br />

werdenden Alpen in dieses Molassemeer.<br />

Versteinerte S<strong>ch</strong>alen von Meeresmus<strong>ch</strong>eln. Foto T. <strong>Labhart</strong><br />

Das grobe Geröll blieb auf Deltas am Alpenrand<br />

liegen (das ist die heutige Nagelfluh am<br />

Thunersee oder im Napfgebiet). Der Sand wurde<br />

weit ins Becken hinein vers<strong>ch</strong>wemmt und<br />

verfestigte si<strong>ch</strong> später zum Berner Sandstein,<br />

dem historis<strong>ch</strong>en Baumaterial der Stadt Bern.<br />

20 Millionen Jahre? Kann das stimmen oder ist<br />

das Geologenlatein? Hier an diesem Waldrand<br />

hat mir einmal ein Exkursionsteilnehmer erklärt:<br />

das glaube i<strong>ch</strong> einfa<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t, das sind Mär<strong>ch</strong>en,<br />

die Geologen haben sowieso s<strong>ch</strong>on immer alles<br />

Mögli<strong>ch</strong>e behauptet. Re<strong>ch</strong>t hatte er insofern, als<br />

dass man dem Sandstein sein hohes Alter ni<strong>ch</strong>t<br />

einfa<strong>ch</strong> ansieht. Aber es stimmt, ehrli<strong>ch</strong>! Wir<br />

Wissens<strong>ch</strong>aftler haben in langer Arbeit die<br />

Entstehungsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te und das Alter der S<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tfolgen<br />

erfors<strong>ch</strong>t, regional, gesamts<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>,<br />

europa- und weltweit.<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>

Wabern Post Nr. 11-2006<br />

Der Stein des Monats<br />

Steht das Berner Münster auf Wabererstein?<br />

Die Gebäude und Kellereien der ehemaligen<br />

Gurten-brauerei sind bergseits in die<br />

Abbaunis<strong>ch</strong>en eines alten Steinbru<strong>ch</strong>s<br />

hineingebaut. Eine grobe Abs<strong>ch</strong>ätzung ergibt ein<br />

ausgebro<strong>ch</strong>enes Volumen von zwis<strong>ch</strong>en 200’000<br />

und 300’000 Kubikmetern Sandstein. Au<strong>ch</strong> wenn<br />

man davon ausgeht, dass nur etwa die Hälfte<br />

davon einen guten Baustein ergab, ist das no<strong>ch</strong><br />

immer eine respektable Menge. Sie ist ganz<br />

überwiegend für Bauten der Stadt Bern verwendet<br />

worden.<br />

Der Steinbru<strong>ch</strong> von Wabern gehört mögli<strong>ch</strong>erweise<br />

zu den ältesten Berner Sandsteinbrü<strong>ch</strong>en.<br />

Der erste Münsterbaumeister Matthäus Ensinger<br />

liess auf die Grundsteinlegung des Berner<br />

Münsters hin 1421 „den gurten vorne rüten<br />

(roden)“. Bis heute ist man si<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t si<strong>ch</strong>er, ob<br />

das si<strong>ch</strong> nun auf Wabern oder den Spiegel<br />

bezieht. Au<strong>ch</strong> später heisst es oft einfa<strong>ch</strong> „vom<br />

Gurten“. Verbürgt ist die (Wieder-)Eröffnung des<br />

Waberer Bru<strong>ch</strong>s dur<strong>ch</strong> einen Jacob Beck 1674. Er<br />

lieferte offenbar gutes Material, denn die „gruben<br />

des harten gesteins zu waberen“ waren für<br />

obrigkeitli<strong>ch</strong>e Gebäude reserviert, Private durften<br />

nur mit Sonderbewilligung bedient werden. Belegt<br />

sind Lieferungen an den Zwis<strong>ch</strong>entrakt des<br />

Rathauses (1678-1680), an die Alte Ho<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>ule<br />

(1682-1684), die 1905 dem Casino wei<strong>ch</strong>en<br />

musste, sowie an die Alte Münz (1789-1792).<br />

Eine Skizze aus dem Jahr 1854 zeigt den Bru<strong>ch</strong><br />

no<strong>ch</strong> in vollem Betrieb. 1862 wurde das Areal von<br />

Jakob Juker erworben, der hier eine Brauerei<br />

erri<strong>ch</strong>tete.<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>

Wabern Post Nr. 12-2006<br />

Stein des Monats<br />

Bewegte Aarekiesel<br />

Kies, Sand und Wasser sind überall auf der Welt<br />

eine attraktive Kombination, au<strong>ch</strong> bei uns im<br />

Ei<strong>ch</strong>holz. Das ganze Jahr hindur<strong>ch</strong> animieren der<br />

feine Sand und die rundges<strong>ch</strong>liffenen Kiesel<br />

Kinder wie Erwa<strong>ch</strong>sene zu vergnügli<strong>ch</strong>en und<br />

erfreuli<strong>ch</strong> unproduktiven Aktivitäten wie Graben<br />

und Bauen, Steine in die Aare werfen oder übers<br />

Wasser s<strong>ch</strong>iefern, Gerölle sammeln und die<br />

vielfältigen Farben bestaunen - Mammi lueg wie<br />

s<strong>ch</strong>ön!<br />

Kies und Sand sind vom Wasser transportierte,<br />

gerundete und zerkleinerte Steine. Dieser<br />

Flusstransport ist eine dynamis<strong>ch</strong>e<br />

Angelegenheit, ein immer währender We<strong>ch</strong>sel<br />

von Abtragung, Transport, Ablagerung und<br />

Weitertransport, ents<strong>ch</strong>eidend abhängig von der<br />

Fliessges<strong>ch</strong>windigkeit des Wassers. Das ist im<br />

Ei<strong>ch</strong>holz gut zu sehen. Auf der Innenseite der<br />

weiten Flusss<strong>ch</strong>leife, wo das Wasser langsamer<br />

fliesst, wird die grosse Kiesbank abgelagert. Auf<br />

der Dählhölzliseite hingegen erodiert der Fluss, so<br />

dass man das Ufer mit Blöcken s<strong>ch</strong>ützen muss.<br />

Auf dieser Seite kann man beim S<strong>ch</strong>wimmen<br />

man<strong>ch</strong>mal das Rumpeln der Steine auf dem<br />

Flussboden hören; Geröll kommt eben von Rollen!<br />

Bei Ho<strong>ch</strong>wasser führt die braune Aare gewaltige<br />

Massen von Sand und S<strong>ch</strong>lick mit si<strong>ch</strong>. Ein kleiner<br />

Teil davon wird jeweils im Auenwald und am Rand<br />

der Liegewiese deponiert. Alles andere wird<br />

weiter verfra<strong>ch</strong>tet, zum Teil bis ins Wattenmeer<br />

der Nordsee.<br />

Und woher kommen denn nun all diese Steine?<br />

Aus dem Berner Oberland viellei<strong>ch</strong>t? Wie oft in<br />

der Geologie ist die Sa<strong>ch</strong>e etwas komplizierter.<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>

Wabern Post Nr. 1-2007<br />

Stein des Monats<br />

Woher die Ei<strong>ch</strong>holzgerölle wirkli<strong>ch</strong> kommen<br />

Wer immer im Ei<strong>ch</strong>holz Steine sammelt, den<br />

faszinieren vor allem die bunten Exemplare.<br />

Gesteinskundige können ihnen einen Namen<br />

geben: rote und grüne Granite, rote Radiolarite<br />

(ehemalige Tiefseesedimente) und<br />

Quarzporphyre vulkanis<strong>ch</strong>en Ursprungs, alles<br />

Gesteine, die in den Berner Alpen ni<strong>ch</strong>t<br />

vorkommen. Das ist lei<strong>ch</strong>t erklärbar. Die grossen<br />

Flüsse im Oberland - Aare, Lüts<strong>ch</strong>ine und<br />

Kander/Simme - tragen zwar gewaltige S<strong>ch</strong>uttmengen<br />

in den Brienzer- und Thunersee. Aber<br />

dieses Material, viele hunderttausend Tonnen pro<br />

Jahr, bleibt für immer in den Seebecken liegen.<br />

Die interessantesten Ei<strong>ch</strong>holzsteine stammen aus<br />

den Nagelfluhs<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten am Alpenrand, die mit der<br />

Zulg und der Rota<strong>ch</strong>e in die Aare gelangen. Und<br />

damit wirds spannend. Nagelfluh ist ja<br />

Abtragungss<strong>ch</strong>utt aus der Bildungszeit der Alpen,<br />

als aus Süden immer neue Gesteinsdecken an<br />

Bunte Ei<strong>ch</strong>holzgerölle: ein Gruss aus Graubünden.<br />

den Alpennordrand transportiert und erodiert<br />

wurden, worauf der Abtragungss<strong>ch</strong>utt auf<br />

gewaltigen Flussdeltas im Molassemeer<br />

abgelagert worden ist (Beitrag Wabernpost<br />

10/06). In ihren Geröllen ist also Material aus<br />

längst abgetragenen alpinen Einheiten erhalten<br />

geblieben. Die bunten Ei<strong>ch</strong>holzgerölle, die eine<br />

verblüffende Ähnli<strong>ch</strong>keit mit den heutigen<br />

Gesteinen der Bernina haben, stammen aus einer<br />

Zeit, als die aus Graubünden stammenden (unterostalpinen)<br />

Decken bis an den Alpennordrand<br />

ges<strong>ch</strong>oben worden sind.<br />

Die Ei<strong>ch</strong>holzgerölle sind Zeugen für jene<br />

umwälzenden geologis<strong>ch</strong>en Vorgänge, die unser<br />

Gebirge und unsere Lands<strong>ch</strong>aft ges<strong>ch</strong>affen haben<br />

und es weiterhin tun.<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>

Wabern Post Nr. 2-2007<br />

Stein des Monats<br />

Eine versteckte exotis<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>önheit<br />

Von selbst würden Sie diesen Granit beim Kreisel<br />

von Chly Wabere nie finden. Der Block ist<br />

versteckt hinter einem hässli<strong>ch</strong>en versprayten<br />

Kabelkasten aus Beton eingemauert. Unattraktiver<br />

gehts ni<strong>ch</strong>t mehr. Aber das Hins<strong>ch</strong>auen lohnt<br />

si<strong>ch</strong>. Man entdeckt einen Habkerngranit mit<br />

pra<strong>ch</strong>tvoll roten Feldspäten.<br />

Man findet diesen wohl attraktivsten S<strong>ch</strong>weizer<br />

Granit nur in Form von Blöcken im Flys<strong>ch</strong>gestein,<br />

besonders gehäuft im Raum Habkern-Lomba<strong>ch</strong>.<br />

Weil das anstehende Granitmassiv ni<strong>ch</strong>t bekannt<br />

ist, bezei<strong>ch</strong>net man ihn seit jeher als exotis<strong>ch</strong>en<br />

Granit. Das exklusive Material hat natürli<strong>ch</strong> das<br />

Interesse der Steinhauer gefunden, ist aber<br />

wegen der sehr limitierten Vorkommen selten<br />

verarbeitet worden. 1852 gelangte eine Platte<br />

davon als Präsent der Eidgenossens<strong>ch</strong>aft na<strong>ch</strong><br />

Washington für das George-Washington-<br />

Denkmal. In Bern besteht der s<strong>ch</strong>öne Brunnen im<br />

Hof hinter dem Altbau der Klinik Waldau aus<br />

Habkerngranit sowie - der Öffentli<strong>ch</strong>keit leider<br />

verborgen - die Haupttreppe im Bernerhof, wo das<br />

exklusive Material gut ins Finanzdepartement<br />

passt. Der grösste aller Habkerngranitblöcke, der<br />

Luegibodenblock bei Habkern, hätte 1840 zu<br />

Quadern für die Nydeggbrücke verarbeitet werden<br />

sollen. Er blieb jedo<strong>ch</strong> wegen seiner „aufdringli<strong>ch</strong>en<br />

Farbe“, so die Baukommission, vers<strong>ch</strong>ont,<br />

und steht heute unter Naturs<strong>ch</strong>utz.<br />

Wie der Block in die Mauer beim Kreisel gelangt<br />

ist, wissen wir ni<strong>ch</strong>t; er lag wohl unerkannt<br />

irgendwo in einer Deponie. Bis zuletzt also ein<br />

Exot mit ungeklärter, s<strong>ch</strong>illernder Vorges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te!<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>

Wabern Post Nr. 3-2007<br />

Stein des Monats<br />

S<strong>ch</strong>on die alten Römer<br />

2003 wurden im Oberen Breitenacker, nahe der<br />

Gemeindegrenze zu Kehrsatz, Reste eines s<strong>ch</strong>on<br />

vorher bekannten römis<strong>ch</strong>en Gutshofes aus dem<br />

3. Jahrhundert ausgegraben. Man<strong>ch</strong>e Waberer<br />

haben si<strong>ch</strong> damals von Fa<strong>ch</strong>leuten vor Ort<br />

orientieren lassen.<br />

Die Mauerreste deuten auf einen stattli<strong>ch</strong>en Bau,<br />

eine „Rustikavilla“ von 50 m Länge und 20-30 m<br />

Breite.<br />

An diesem ältesten bekannten Waberer Gebäude<br />

hat mi<strong>ch</strong> natürli<strong>ch</strong> das Steinmaterial fasziniert.<br />

Neben Bollensteinen, mit grosser Wahrs<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong>keit<br />

Aaregerölle, und Mosaikstein<strong>ch</strong>en unbekannter<br />

Herkunft waren das vor allem na<strong>ch</strong><br />

Römerart sauber zugehauene Kleinquader aus<br />

Kalktuff.<br />

Tuffstein ist ein poröser Kalksinter. Er entsteht an<br />

den Hängen unserer Molassehügel als unregelmässig<br />

ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>teter Kalknieders<strong>ch</strong>lag aus<br />

Quellen.<br />

Tuff war in der Stadt Bern bis ins 17. Jh. als<br />

Baustein sehr gesu<strong>ch</strong>t. An man<strong>ch</strong>en Bauten ist er<br />

bis heute erstaunli<strong>ch</strong> gut erhalten geblieben, etwa<br />

an den Stadtmauern in der Bahnhofunterführung,<br />

am Blutturm oder an der Münsterplattform. In<br />

Urkunden werden aus unserem Gebiet als<br />

Abbaustellen genannt Kehrsatz, Englisberg und<br />

vor allem Toffen, dessen Name auf dieses<br />

Vorkommen hindeutet.<br />

Von Toffen stammt au<strong>ch</strong> das Material für unsere<br />

Villa; hier hat man inmitten des mä<strong>ch</strong>tigen<br />

Tufflagers eine römis<strong>ch</strong>e Kulturs<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>t gefunden.<br />

Die Vorliebe für dieses Material haben die Römer<br />

aus ihrer Heimat mitgebra<strong>ch</strong>t, ist do<strong>ch</strong> der<br />

Travertin (ein stark verfestigter Kalktuff) der<br />

Baustein des Alten Rom.<br />

Mauerreste und Mosaik aus der Villa von Chly Wabere/Breitenacker. Tuffquader aus einer Mauer der<br />

Bildbreite 1,5 m. römis<strong>ch</strong>en Villa.<br />

Foto Ar<strong>ch</strong>äologis<strong>ch</strong>er Dienst des Kantons Bern. Foto Hans-Ruedi Pulver<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>

Wabern Post Nr. 4-2007<br />

Stein des Monats<br />

Wabern: S<strong>ch</strong>altstelle der S<strong>ch</strong>weizer Geologie<br />

„Was ist der Geologis<strong>ch</strong>e Atlas, der in einem<br />

früheren Beitrag erwähnt worden ist?“, fragt eine<br />

Leserin.<br />

Der Geologis<strong>ch</strong>e Atlas der S<strong>ch</strong>weiz 1:25000 ist<br />

das offizielle Detailkartenwerk der S<strong>ch</strong>weiz. Die<br />

Tatsa<strong>ch</strong>e, dass seit 1930 erst knapp die Hälfte der<br />

Blätter ers<strong>ch</strong>ienen ist, deutet auf eine Langzeit-<br />

Aufgabe hin. Ein Grund liegt darin, dass die<br />

aufwändigen Feldarbeiten überwiegend dur<strong>ch</strong><br />

freiwillige und zum Teil unbezahlte Mitarbeiter<br />

erfolgen - wohl ziemli<strong>ch</strong> einmalig für eine<br />

Bundesaufgabe! Und ein weiterer liegt im<br />

unverständli<strong>ch</strong>en Desinteresse der Politiker, die<br />

zwar jeweils bei Naturkatastrophen lauthals das<br />

Fehlen wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>er Unterlagen beklagen,<br />

ni<strong>ch</strong>t aber bereit sind, der Landesgeologie die<br />

nötigen personellen und finanziellen Ressourcen<br />

für deren Erarbeitung zu gewähren.<br />

Mit dieser Landeskartierung und vielen weiteren<br />

Koordinationsaufgaben im Berei<strong>ch</strong> der Erdwissens<strong>ch</strong>aften<br />

befasst si<strong>ch</strong> eine Dienststelle des<br />

Bundes, die seit 2006 als Berei<strong>ch</strong> Landesgeologie<br />

dem Bundesamt für Landestopographie<br />

angegliedert wurde. Aus der Homepage<br />

<strong>www</strong>.swisstopo.<strong>ch</strong> geht hervor, dass 10 der<br />

insgesamt 18 MitarbeiterInnen im Teilberei<strong>ch</strong><br />

Geologis<strong>ch</strong>e Landesaufnahme tätig sind, si<strong>ch</strong> also<br />

mit der Erstellung des Atlas befassen.<br />

Wabern beherbergt also das Kompetenzzentrum<br />

des Bundes für Geologie!<br />

Die Blätter des Geologis<strong>ch</strong>en Atlas sind im<br />

Bu<strong>ch</strong>handel, aber au<strong>ch</strong> im Shop der Swisstopo in<br />

Wabern zum Preis von Fr. 50.- erhältli<strong>ch</strong>;<br />

inbegriffen ist ein Erläuterungsheft.<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>

Wabern Post Nr. 5-2007<br />

Stein des Monats<br />

Der letzte Stein<br />

Wo in Wabern hat es am meisten unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>e<br />

Steine? Zweifellos auf den Friedhöfen!<br />

Einen Friedhof pflegt man ni<strong>ch</strong>t aus<br />

gesteinskundli<strong>ch</strong>em Interesse zu besu<strong>ch</strong>en. Aber<br />

wenn i<strong>ch</strong> über die s<strong>ch</strong>öne Anlage im Nesslerenholz<br />

gehe, auf dem Angehörige und viele<br />

Bekannte liegen, so ist es unvermeidli<strong>ch</strong>, dass i<strong>ch</strong><br />

mir au<strong>ch</strong> Gedanken über die Grabsteine ma<strong>ch</strong>e.<br />

Vielen von uns genügt es ni<strong>ch</strong>t, das Gedä<strong>ch</strong>tnis<br />

an einen lieben Mens<strong>ch</strong>en in der Erinnerung<br />

festzuhalten; wir sehen es gerne in Stein<br />

gemeisselt, in Stein als Symbol des Ewigen und<br />

Unvergängli<strong>ch</strong>en. „Ewig“ ist zwar ein grosses<br />

Wort, das angesi<strong>ch</strong>ts eines Verglei<strong>ch</strong>s zwis<strong>ch</strong>en<br />

der Lebensdauer des Mens<strong>ch</strong>en und dem Alter<br />

der Steine - meist mehrere hundert Millionen<br />

Jahre - für einmal am Platz ist. Dabei vergessen<br />

wir lei<strong>ch</strong>t, dass der Grabstein na<strong>ch</strong> der behördli<strong>ch</strong><br />

verordneten Friedhofsruhe von 20 bis 30 Jahren<br />

abgeräumt werden muss.<br />

Der Kauf eines Grabsteins ist eine der seltenen<br />

Situationen, bei der ein moderner Mens<strong>ch</strong> einen<br />

Stein erwirbt - und dafür viel Geld aufwendet! Die<br />

Auswahl erfolgt na<strong>ch</strong> gefühlsmässigen Kriterien -<br />

Farbe und Form - und au<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> dem, was ein<br />

Steinhauer eben gerade so am Lager hat. Ein<br />

neuerer Friedhof zeigt denn au<strong>ch</strong> eine enorme<br />

Vielfalt von Materialien aus der ganzen Welt:<br />

italienis<strong>ch</strong>er Marmor, Granite aus Brasilien,<br />

Südafrika und Indien (hoffentli<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t dur<strong>ch</strong><br />

Kinderarbeit gewonnen!), aber au<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>öne<br />

s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>e Gesteine. Interessant, aber eben<br />

vom Zufall diktiert. Ein Ausnahmefall ist der<br />

Aaregranit, den ein ehemaliger Berufskollege<br />

gezielt im Grimselgebiet für seine Frau und si<strong>ch</strong><br />

selbst ausgesu<strong>ch</strong>t hat. (S<strong>ch</strong>luss)<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>

Dank an <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong><br />

Liebe Leserinnen und Leser, ein Jahr lang haben<br />

Sie in jeder Ausgabe einen Beitrag "Der Stein<br />

des Monats" von <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong> gefunden. Zum<br />

heutigen Abs<strong>ch</strong>luss der Serie hat ihm die Wabern<br />

Post ein paar Fragen gestellt.<br />

Wabern Post: Die E<strong>ch</strong>os aus der Lesers<strong>ch</strong>aft<br />

zeigen, dass Ihre Beiträge gerne gelesen wurden<br />

- au<strong>ch</strong> von Leuten, für die bisher Steine einfa<strong>ch</strong><br />

„Chempe“ waren. Hat die Sa<strong>ch</strong>e au<strong>ch</strong> Ihnen<br />

Spass gema<strong>ch</strong>t?<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>: Als man mi<strong>ch</strong> angefragt hat, habe<br />

i<strong>ch</strong> vorerst gezögert. Wen interessiert das s<strong>ch</strong>on,<br />

da<strong>ch</strong>te i<strong>ch</strong>. Dann aber war i<strong>ch</strong> überras<strong>ch</strong>t vom<br />

E<strong>ch</strong>o - und zwar au<strong>ch</strong> von Leuten, von denen i<strong>ch</strong><br />

es nie erwartet hätte. Es kamen Fragen,<br />

Anregungen, Hinweise und Ermunterungen. Die<br />

Antwort auf Ihre Frage ist Ja -und zwar mit der<br />

Zeit zunehmend.<br />

Sie wohnen s<strong>ch</strong>on lange in Wabern, viele Leute<br />

kennen Sie…<br />

…das stimmt. Aber erfreuli<strong>ch</strong> war, dass i<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong><br />

von vielen unbekannten Mens<strong>ch</strong>en angespro<strong>ch</strong>en<br />

wurde. Zum Beispiel von der Dame, die<br />

im 29er Bus auf mi<strong>ch</strong> zukommt: „Sind Sie ni<strong>ch</strong>t<br />

der Steinprofessor? I<strong>ch</strong> lese alle Ihre Beiträge<br />

und besu<strong>ch</strong>e die bes<strong>ch</strong>riebenen Steine und Orte.<br />

Was kommt als Nä<strong>ch</strong>stes?“ Oder: I<strong>ch</strong> erhalte<br />

einen verzweifelten Anruf: „I<strong>ch</strong> kann die<br />

exotis<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>önheit beim Chly-Wabere-Kreisel<br />

einfa<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t finden!“ Oder das: Im Ei<strong>ch</strong>holz<br />

s<strong>ch</strong>aue i<strong>ch</strong> einer Ausländer-Familie beim<br />

Steinesammeln zu. Wir kommen ins Gesprä<strong>ch</strong>,<br />

und sie beri<strong>ch</strong>ten: „Da hat einer in der Zeitung<br />

ges<strong>ch</strong>rieben, hier gebe es besonders s<strong>ch</strong>öne<br />

Steine - und die sind wirkli<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>ön!“<br />

Also kann man sagen: Es hat si<strong>ch</strong> gelohnt?<br />

I<strong>ch</strong> erlebe es so. Und es freut mi<strong>ch</strong> wirkli<strong>ch</strong>, wenn<br />

mir jemand sagt: „I<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>aue die Waberer Steine<br />

jetzt mit ganz anderen Augen an.“ Übrigens: I<strong>ch</strong><br />

selbst habe bei der Vorbereitung der Beiträge<br />

no<strong>ch</strong> einiges dazu gelernt und Neues entdeckt.<br />

Das ist immer so, wenn man sein Wissen in<br />

knapper, verständli<strong>ch</strong>er Form zu Papier bringen<br />

muss.<br />

Sie werden nun bald 70, haben als Professor für<br />

Gesteinskunde vieles geleistet in Fors<strong>ch</strong>ung,<br />

Lehre und Publikation - und Sie sagen, Sie<br />

arbeiten weiter. Was haben Sie denn no<strong>ch</strong> vor?<br />

Mein Interesse an Steinen, Gebirgen und<br />

Erdges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te ist au<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> der Pensionierung<br />

ungebro<strong>ch</strong>en. I<strong>ch</strong> bin eigentli<strong>ch</strong> dauernd am<br />

S<strong>ch</strong>reiben. In nä<strong>ch</strong>ster Zeit ers<strong>ch</strong>eint ein Bu<strong>ch</strong><br />

von mir über den Grimsel-Granit. Bei einem<br />

weiteren über das UNESCO-Weltnaturerbe<br />

Jungfrau-Alets<strong>ch</strong>-Biets<strong>ch</strong>horn zei<strong>ch</strong>ne i<strong>ch</strong> als<br />

Mitautor und Mitherausgeber. Im Sommer habe<br />

i<strong>ch</strong> etwas Kartierarbeit in den Urner Alpen vor -<br />

und dann freue i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> sehr aufs „Käfelen“ im<br />

Ei<strong>ch</strong>holz und S<strong>ch</strong>wimmen in der Aare!<br />

<strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>, herzli<strong>ch</strong>en Dank für die<br />

interessanten "Steine des Monats" und weiter viel<br />

Freude bei der Arbeit und im Ei<strong>ch</strong>holz!<br />

Interview: Roland Saladin<br />

Publikationen von <strong>Toni</strong> <strong>Labhart</strong>, die si<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> an<br />

interessierte Laien ri<strong>ch</strong>ten:<br />

� Geologie der S<strong>ch</strong>weiz. Hep-Ott-Verlag. 6. Auflage<br />

2004<br />

� Steinführer Bundeshaus Bern. 2002.<br />

S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>e Kunstführer<br />

� Die Marmore von Grindelwald und Rosenlaui.<br />

2005. Gemeinde Grindelwald<br />

� Granitland Grimsel. Hep-Ott-Verlag. 2007.<br />

Ers<strong>ch</strong>eint im Frühsommer