You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

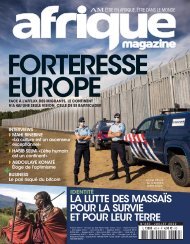

NUMÉRO<br />

<strong>431</strong>-<strong>432</strong><br />

EN VENTE<br />

DEUX<br />

MOIS<br />

Édito TUNISIE,<br />

ET MAINTENANT ?<br />

par Zyad Limam<br />

CÔTE D’IVOIRE<br />

Au pays des bâtisseurs<br />

Un maxi-Découverte de 28 pages<br />

spécial grands travaux<br />

L’usine d’eau potable de la Mé.<br />

DJ Snake,<br />

le Franco-Algérien qui fait<br />

danser le monde<br />

FORÊTS : L’AFRIQUE,<br />

DERNIER POUMON<br />

DE LA PLANÈTE ?<br />

Enquête sur l’un des ultimes patrimoines verts<br />

de l’humanité. Un bien commun menacé.<br />

PORTRAIT<br />

Clarence<br />

Thomas<br />

Juge à la Cour<br />

suprême, Noir le plus<br />

puissant d’Amérique<br />

N° <strong>431</strong>-<strong>432</strong> - AOÛT-SEPTEMBRE 2022<br />

L 13888 - <strong>431</strong> - F: 5,90 € - RD<br />

TUNISIE (2)<br />

Promenades<br />

au bout<br />

des îles<br />

Zembra.<br />

+<br />

INTERVIEWS<br />

Yasmina Khadra<br />

« L’ÉCRITURE EST<br />

UN VOYAGE INITIATIQUE »<br />

Beata Umubyeyi<br />

Mairesse<br />

« J’AI TROUVÉ<br />

MA PLACE DANS<br />

LA LITTÉRATURE »<br />

France 5,90 € – Afrique du Sud 49,95 rands (taxes incl.) – Algérie 320 DA – Allemagne 6,90 €<br />

Autriche 6,90 € – Belgique 6,90 € – Canada 9,99 $C – DOM 6,90 € – Espagne 6,90 € – États-Unis 8,99 $<br />

Grèce 6,90 € – Italie 6,90 € – Luxembourg 6,90 € – Maroc 39 DH – Pays-Bas 6,90 € – Portugal cont. 6,90 €<br />

Royaume-Uni 5,50 £ – Suisse 8,90 FS – TOM 990 F CFP – Tunisie 7,50 DT – Zone CFA 3500 FCFA ISSN 0998-9307X0 07X0

Je conjugue<br />

efficacité et<br />

durabilité.<br />

NICOLAS KOUASSI<br />

CONDUCTEUR D’ENGIN, FORMATEUR<br />

SC BTL-06/22- Crédits photos : © Révolution plus.<br />

MOBILISER plus POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX<br />

Grâce à des pratiques vertueuses et par l’innovation, Bolloré Transport & Logistics se<br />

mobilise pour préserver l’environnement. Des solutions sont mises en place pour réduire<br />

l’impact de nos activités. Nous sommes engagés dans des démarches de certifications<br />

pointues, à l’image du Green Terminal déployé sur tous nos terminaux portuaires.<br />

NOUS FAISONS BIEN plus QUE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

édito<br />

PAR ZYAD LIM<strong>AM</strong><br />

LA TUNISIE, SUITE ET SUITE…<br />

Voilà, les jeux sont (provisoirement) faits. Kaïs<br />

Saïed a fait adopter sa nouvelle constitution. La<br />

participation aura été faible, le débat largement<br />

tronqué. Mais il aura eu gain de cause. La Tunisie<br />

entre dans un nouveau régime, marqué par un<br />

pouvoir présidentiel fort, des contre-pouvoirs limités.<br />

On peut reconnaître au président de l’obstination,<br />

et suffisamment de sens politique pour s’imposer.<br />

Il a fait tomber la deuxième République sans coup<br />

férir, il est soutenu visiblement par l’appareil d’État.<br />

Que la deuxième République ait été un échec, personne<br />

véritablement ne le remet en cause, sauf ceux<br />

qui ont profité de ce modèle hybride pour prospérer.<br />

Et gouverner. Et s’enrichir. Difficile aussi de passer de<br />

plus d’un demi-siècle d’autoritarisme (Bourguiba,<br />

1957-1987, et Ben Ali, 1987-2011) à une démocratie<br />

opérationnelle en un clin d’œil historique. Et puis, la<br />

révolution était multiple dans sa nature. Elle mobilisait<br />

des élites avant tout soucieuses de modernisation<br />

politique. Mais aussi des couches plus populaires,<br />

moins « politiques », qui aspiraient surtout à la dignité,<br />

à l’égalité, à la promotion économique.<br />

Pourtant, le renouveau ne pourra pas venir en<br />

« relativisant » les acquis de la révolution. La Tunisie<br />

a besoin de centralité, d’autorité, d’une forme de discipline,<br />

mais pas aux dépens des idées démocratiques,<br />

du principe de justice équitable, de la liberté d’expression<br />

et du pluralisme. La Tunisie a besoin d’autorité,<br />

mais pas de l’autorité d’un seul homme, une sorte<br />

de raïs prodigieux et infaillible. Ce modèle-là a été<br />

expérimenté, et on connaît ses limites. Et la Tunisie a<br />

changé. Elle s’est complexifiée, politisée justement.<br />

On peut aussi essayer de « limiter » la Tunisie à<br />

sa nature musulmane et arabe. Évidemment oui,<br />

mais pas seulement. Ce qui fait la richesse de la Tunisie,<br />

sa différence, son apport au monde, y compris<br />

au monde arabo-musulman, c’est sa diversité. Ses<br />

identités multiples. La Tunisie est arabo-musulmane,<br />

elle est méditerranéenne, africaine, elle est berbère,<br />

elle a une histoire juive et même chrétienne, elle fut<br />

Carthage, un empire, elle fut Rome aussi… Si l’on<br />

rejette cette fusion, on étrique la nation, on l’affaiblit.<br />

En l’assumant, on s’ouvre des portes sur le grand large.<br />

On se positionne comme une nation multiple, ouverte<br />

au dialogue, nécessaire et séduisante.<br />

On peut souligner la souveraineté. Le nationalisme.<br />

C’est important. Chaque pays a droit au<br />

respect. Mais chaque pays doit mesurer sa marge<br />

de manœuvre. La Tunisie est fragile, épuisée par une<br />

décennie de désordre. Elle est endettée, elle est divisée.<br />

Le réalisme compte. Rompre avec les uns ou les<br />

autres, avec les États-Unis ou avec l’Europe (principaux<br />

marchés, principales sources de financement),<br />

relève de l’illusion dangereuse. La Tunisie est bordée<br />

de puissants voisins, l’Algérie, la Libye (avec le chaos<br />

permanent) et, au-delà de la Libye, par l’Égypte et<br />

les pays du Golfe. De puissants voisins qui cherchent<br />

à la rendre « compatible » avec leurs propres intérêts.<br />

La souveraineté, dans ce contexte, c’est l’agilité,<br />

la souplesse, en étant capable de dialoguer avec<br />

tous, de conforter cette place de nation ouverte, de<br />

nation carrefour.<br />

Et puis, il y a un enjeu central, celui qui relie<br />

la révolution, les élites et le peuple. La Tunisie<br />

s’appauvrit. Son modèle social (santé, éducation,<br />

formation) se dégrade. Le pays s’endette, sans créer<br />

de valeur ajoutée. Le système est ancien, verrouillé<br />

par les monopoles de fait, le poids du secteur public,<br />

de l’État, des syndicats. La réforme économique est<br />

urgente pour sortir de cette spirale descendante.<br />

Et pour créer des emplois et de la richesse pour le<br />

peuple. La constitution, dans ce domaine, n’offre<br />

pas de solutions magiques. La lutte contre les corrupteurs<br />

ne définit pas un modèle nouveau, efficace,<br />

innovateur. Cette remise en cause, cette remise à<br />

niveau est la plus complexe, la plus exigeante. Parce<br />

que, disons-le, la Tunisie, idéalement placée, pourrait<br />

être riche.<br />

L’histoire n’est pas écrite d’avance. La révolution<br />

continue son chemin. Dans ce chapitre,<br />

Kaïs Saïed cherche à parler au nom de ce peuple. Il<br />

est lui-même « peuple ». Il se sent légitime pour gouverner<br />

quasi seul. En étant ainsi au centre du jeu, le<br />

président assume une immense responsabilité. ■<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 3

Zembra.<br />

France 5,90 € – Afrique du Sud 49,95 rands (taxes incl.) – Algérie 320 DA – Allemagne 6,90 €<br />

Autriche 6,90 € – Belgique 6,90 € – Canada 9,99 $C – DOM 6,90 € – Espagne 6,90 € – États-Unis 8,99 $<br />

Grèce 6,90 € – Italie 6,90 € – Luxembourg 6,90 € – Maroc 39 DH – Pays-Bas 6,90 € – Portugal cont. 6,90 €<br />

Royaume-Uni 5,50 £ – Suisse 8,90 FS – TOM 990 F CFP – Tunisie 7,50 DT – Zone CFA 3500 FCFA ISSN 0998-9307X0 07X0<br />

L’usine d’eau potable de la Mé.<br />

Le chantier de la route côtière.<br />

Demain, la tour F dans la perspective du pont de Cocody.<br />

Le parc des expositions et le Convention Center.<br />

Ci-dessus, le stade d’Ébimpé.<br />

Ci-contre, l’université de San Pedro.<br />

<strong>AM</strong> <strong>431</strong> De couverte couve.indd 47 02/08/2022 12:51<br />

N° <strong>431</strong>-<strong>432</strong> - AOÛT-SEPTEMBRE 2022<br />

3 ÉDITO<br />

La Tunisie, suite et suite…<br />

par Zyad Limam<br />

6 ON EN PARLE<br />

C’EST DE L’ART, DE LA CULTURE,<br />

DE LA MODE ET DU DESIGN<br />

De l’Afrique au Finistère,<br />

une ferveur sacrée<br />

22 CE QUE J’AI APPRIS<br />

Nadia Hathroubi-Safsaf<br />

par Astrid Krivian<br />

25 C’EST COMMENT ?<br />

Chapeau mossi<br />

et baguette de mil<br />

par Emmanuelle Pontié<br />

94 PORTFOLIO<br />

La force de l’objectif<br />

par Catherine Faye<br />

122 VINGT QUESTIONS À…<br />

Rébecca M’Boungou<br />

par Astrid Krivian<br />

NUMÉRO<br />

<strong>431</strong>-<strong>432</strong><br />

EN VENTE<br />

DEUX<br />

MOIS<br />

TEMPS FORTS<br />

26 Forêts : l’Afrique, dernier<br />

poumon de la planète ?<br />

par Thibaut Cabrera<br />

40 « Justice Thomas »,<br />

l’homme qui veut figer<br />

l’Amérique<br />

par Cédric Gouverneur<br />

76 DJ Snake, ce Franco-Algérien<br />

qui fait danser le monde<br />

par Luisa Nannipieri<br />

82 Malek Lakhal :<br />

« Il est essentiel<br />

de politiser l’intime »<br />

par Catherine Faye<br />

86 Yasmina Khadra :<br />

« L’écriture, ce voyage<br />

initiatique »<br />

par Astrid Krivian<br />

90 Beata Umubyeyi Mairesse :<br />

« J’ai trouvé ma place<br />

dans la littérature »<br />

par Sophie Rosemont<br />

100 La Tunisie au gré des îles<br />

par Frida Dahmani<br />

DÉCOUVERTE<br />

47 CÔTE D’IVOIRE<br />

Le futur est en travaux !<br />

par Zyad Limam et Francine Yao<br />

<br />

DÉCOUVERTE<br />

Comprendre un pays, une ville, une région, une organisation<br />

Côte d’Ivoire<br />

Le futur est en travaux !<br />

Infrastructures, urbanisme, routes, eau, énergie<br />

et aussi les stades de la CAN… Le pays investit<br />

pierre par pierre, mètre par mètre.<br />

DOSSIER RÉALISÉ PAR ZYAD LIM<strong>AM</strong> AVEC FRANCINE YAO<br />

Un dossier de 28 pages<br />

P.6<br />

Édito TUNISIE,<br />

ET MAINTENANT ?<br />

par Zyad Limam<br />

DJ Snake,<br />

le Franco-Algérien qui fait<br />

danser le monde<br />

FORÊTS : L’AFRIQUE,<br />

DERNIER POUMON<br />

DE LA PLANÈTE ?<br />

PORTRAIT<br />

Clarence<br />

Thomas<br />

Juge à la Cour<br />

suprême, Noir le plus<br />

puissant d’Amérique<br />

N° <strong>431</strong>-<strong>432</strong> - AOÛT-SEPTEMBRE 2022<br />

L 13888 - <strong>431</strong> - F: 5,90 € - RD<br />

CÔTE D’IVOIRE<br />

Au pays des bâtisseurs<br />

Un maxi-Découverte de 28 pages<br />

spécial grands travaux<br />

Enquête sur l’un des ultimes patrimoines verts<br />

de l’humanité. Un bien commun menacé.<br />

TUNISIE (2)<br />

Promenades<br />

au bout<br />

des îles<br />

+<br />

INTERVIEWS<br />

Yasmina Khadra<br />

« L’ÉCRITURE EST<br />

UN VOYAGE INITIATIQUE »<br />

Beata Umubyeyi<br />

Mairesse<br />

« J’AI TROUVÉ<br />

MA PLACE DANS<br />

LA LITTÉRATURE »<br />

<strong>AM</strong> <strong>431</strong> COUV.indd 1 02/08/2022 20:05<br />

PHOTOS DE COUVERTURE : NABIL ZORKOT - AL<strong>AM</strong>Y<br />

PHOTO - SHUTTERSTOCK - TASOS KATOPODIS/GETTY<br />

IMAGES - N. FAUQUÉ/IMAGES DE TUNISIE.COM - DR<br />

Afrique Magazine est interdit de diffusion en Algérie depuis mai 2018. Une décision sans aucune justification. Cette grande<br />

nation africaine est la seule du continent (et de toute notre zone de lecture) à exercer une mesure de censure d’un autre temps.<br />

Le maintien de cette interdiction pénalise nos lecteurs algériens avant tout, au moment où le pays s’engage dans un grand mouvement<br />

de renouvellement. Nos amis algériens peuvent nous retrouver sur notre site Internet : www.afriquemagazine.com<br />

CHRISTIAN LUTZ<br />

4 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

FONDÉ EN 1983 (38 e ANNÉE)<br />

31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE<br />

Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – Fax : (33) 1 53 84 41 93<br />

redaction@afriquemagazine.com<br />

Zyad Limam<br />

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION<br />

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION<br />

zlimam@afriquemagazine.com<br />

Assisté de Laurence Limousin<br />

llimousin@afriquemagazine.com<br />

RÉDACTION<br />

Emmanuelle Pontié<br />

DIRECTRICE ADJOINTE<br />

DE LA RÉDACTION<br />

epontie@afriquemagazine.com<br />

Isabella Meomartini<br />

DIRECTRICE ARTISTIQUE<br />

imeomartini@afriquemagazine.com<br />

Jessica Binois<br />

PREMIÈRE SECRÉTAIRE<br />

DE RÉDACTION<br />

sr@afriquemagazine.com<br />

Amanda Rougier PHOTO<br />

arougier@afriquemagazine.com<br />

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO<br />

Thibaut Cabrera, Jean-Marie Chazeau,<br />

Frida Dahmani, Catherine Faye, Virginie<br />

Gazon, Cédric Gouverneur, Dominique<br />

Jouenne, Astrid Krivian, Luisa Nannipieri,<br />

Sophie Rosemont.<br />

VIVRE MIEUX<br />

Danielle Ben Yahmed<br />

RÉDACTRICE EN CHEF<br />

avec Annick Beaucousin, Julie Gilles.<br />

VENTES<br />

EXPORT Laurent Boin<br />

TÉL. : (33) 6 87 31 88 65<br />

FRANCE Destination Media<br />

66, rue des Cévennes - 75015 Paris<br />

TÉL. : (33) 1 56 82 12 00<br />

ABONNEMENTS<br />

TBS GROUP/Afrique Magazine<br />

235 avenue Le Jour Se Lève<br />

92100 Boulogne-Billancourt<br />

Tél. : (33) 1 40 94 22 22<br />

Fax : (33) 1 40 94 22 32<br />

afriquemagazine@cometcom.fr<br />

P.76<br />

P.86<br />

AL<strong>AM</strong>Y PHOTO - MYRI<strong>AM</strong> <strong>AM</strong>RI - JEAN-PIHLIPPE BALTEL/SIPA - PAOLO WOODS<br />

BUSINESS<br />

108 Alimentation :<br />

le grand désordre<br />

mondial<br />

112 Nicolas Bricas :<br />

« L’interdépendance<br />

est devenue<br />

une dépendance »<br />

114 Le streaming s’impose<br />

en Afrique<br />

115 La Gambie<br />

s’engage contre<br />

la déforestation<br />

116 Monaco s’intéresse<br />

de plus en plus à son sud<br />

117 OCP ouvre<br />

des perspectives<br />

au Niger<br />

par Cédric Gouverneur<br />

VIVRE MIEUX<br />

118 Forme : de nouvelles<br />

gyms pour la rentrée<br />

119 N’abusez pas du sel<br />

120 Vitiligo, une maladie<br />

mal connue<br />

121 L’arthrose du pouce :<br />

douloureux, mais<br />

cela se soigne !<br />

par Annick Beaucousin<br />

et Julie Gilles<br />

P.94<br />

P.82<br />

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ<br />

regie@afriquemagazine.com<br />

<strong>AM</strong> International<br />

31, rue Poussin - 75016 Paris<br />

Tél. : (33) 1 53 84 41 81<br />

Fax : (33) 1 53 84 41 93<br />

AFRIQUE MAGAZINE<br />

EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR<br />

31, rue Poussin - 75016 Paris.<br />

SAS au capital de 768 200 euros.<br />

PRÉSIDENT : Zyad Limam.<br />

Compogravure : Open Graphic<br />

Média, Bagnolet.<br />

Imprimeur : Léonce Deprez, ZI,<br />

Secteur du Moulin, 62620 Ruitz.<br />

Commission paritaire : 0224 D 85602.<br />

Dépôt légal : août 2022.<br />

La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos<br />

reçus. Les indications de marque et les adresses figurant<br />

dans les pages rédactionnelles sont données à titre<br />

d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction,<br />

même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique<br />

Magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction.<br />

© Afrique Magazine 2022.<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 5

ON EN PARLE<br />

C’est maintenant, et c’est de l’art, de la culture, de la mode, du design et du voyage<br />

« AFRIQUE :<br />

LES RELIGIONS<br />

DE L’EXTASE »,<br />

Abbaye<br />

de Daoulas,<br />

(France),<br />

jusqu’au<br />

4 décembre.<br />

cdp29.fr<br />

Holy 1, série « Vues<br />

de l’esprit », Fabrice<br />

Monteiro, 2014.<br />

6 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

L’abbaye de Daoulas, en Bretagne, plonge les visiteurs<br />

dans une ATMOSPHÈRE MYSTIQUE très particulière.<br />

Série « Kimbanguiste », Christian Lutz, 2018.<br />

SPIRITUALITÉ<br />

DE L’AFRIQUE AU FINISTÈRE,<br />

UNE FERVEUR SACRÉE<br />

ORGANISÉE PAR LE MUSÉE d’ethnographie de Genève,<br />

cette exposition invite à découvrir les cultures religieuses<br />

du continent et la ferveur des croyants dans leur recherche<br />

d’une communion avec le divin. De nombreux objets de culte<br />

et d’œuvres d’art (plus de 300 pièces) révèlent la richesse<br />

et la pluralité des pratiques en Afrique et dans la diaspora.<br />

Les rituels et la notion du sacré sont mis en avant à travers<br />

les témoignages des adeptes eux-mêmes : des guérisseurs,<br />

des devins, des danseurs de masques, des chrétiens ainsi<br />

que des pratiquants du vaudou. Cinq installations vidéo<br />

et de fascinantes images de neuf photographes poussent<br />

à réfléchir aux pratiques contemporaines et à l’expression<br />

de l’émotion religieuse, comme la série « Train Church »,<br />

de Santu Mofokeng, datant de 1986, qui immortalise<br />

des trains de banlieue sud-africains transformés en églises<br />

sur la ligne Soweto-Johannesbourg. Pour prolonger<br />

l’expérience, direction les jardins remarquables<br />

de l’abbaye et les ruelles de la commune, investis par trois<br />

artistes afro-descendants : Maïmouna Guerresi, Ayana<br />

V. Jackson et Omar Victor Diop. ■ Luisa Nannipieri<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 7

ON EN PARLE<br />

FESTIVAL<br />

MONTPELLIER<br />

CÉLÈBRE LES ARTS<br />

DU MONDE ARABE<br />

Depuis 2006, Arabesques s’est<br />

imposé comme un RENDEZ-VOUS<br />

MULTIDISCIPLINAIRE<br />

incontournable.<br />

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, cinéma, humour,<br />

arts visuels… La programmation multidisciplinaire<br />

et éclectique du festival Arabesques met en lumière<br />

tant la jeune garde des scènes contemporaines que les<br />

artistes consacrés, les esthétiques alternatives comme<br />

les traditionnelles. Défricheur de talents et soutien aux<br />

artistes émergents, cet événement, qui jette un pont entre<br />

Orient et Occident, investit différents lieux de Montpellier.<br />

Au sein de la pinède du domaine d’O, une médina<br />

plante son décor à l’ombre des arbres et devient un cœur<br />

palpitant où se croisent ateliers de découverte culinaire<br />

ou de calligraphie, tables rondes, rencontres littéraires…<br />

Parmi les nombreux musiciens qui enchanteront cette<br />

17 e édition, on trouvera Dhafer Youssef accompagné<br />

de Ballaké Sissoko et Eivind Aarset pour leur projet<br />

Digital Africa, le duo folk Ÿuma, la transe hypnotique de<br />

Bedouin Burger, le groupe féminin originaire de la Saoura<br />

algérienne Lemma, l’illustre oudiste Marcel Khalifé et son<br />

fils Bachar, Anouar Brahem ou encore Kabareh Cheikhats<br />

– des artistes masculins explorant le répertoire séculaire<br />

des cheikhates (chanteuses et danseuses marocaines).<br />

Côté humour, le jeune AZ régalera le public avec son<br />

regard décalé et ses punchlines hilarantes. ■ Astrid Krivian<br />

FESTIVAL ARABESQUES, Montpellier (France),<br />

du 6 au 18 septembre. festivalarabesques.fr<br />

❶<br />

SOUNDS<br />

À écouter maintenant !<br />

Ferkat Al Ard<br />

Oghneya, Habibi Funk<br />

Merci au label Habibi Funk<br />

qui, après avoir réédité le<br />

superbe album du Libanais<br />

Issam Hajali, déterre<br />

les compositions de son groupe, Ferkat<br />

Al Ard, qu’il formait avec Toufic Farroukh<br />

et Elia Saba. Se nourrissant de la poésie<br />

palestinienne, notamment celle de Mahmoud<br />

Darwich, Oghneya bénéficie des arrangements<br />

du fils de Fairouz, Ziad Rahbani. Il explore<br />

le folk psyché, les musiques traditionnelles<br />

orientales et brésiliennes, l’exotica… Sublime.<br />

❷ Moonchild<br />

Sanelly<br />

Phases, Transgressive<br />

Records/Pias<br />

« Undumpable », chante<br />

Sanelisiwe Twisha (de son vrai nom) dès<br />

l’ouverture de son deuxième album. On n’en<br />

doute pas une seconde, au vu de l’énergie<br />

de la figure de proue du gqom sud-africain.<br />

Ayant collaboré avec des pointures de la<br />

pop music, telles que Beyoncé ou Gorillaz,<br />

elle prend ici la parole au nom de toutes<br />

les femmes que l’on oublie : les travailleuses<br />

du sexe, les strip-teaseuses ou encore les<br />

twerkeuses, mais aussi les mères, les filles et<br />

les sœurs… Le tout avec un groove effarant !<br />

❸<br />

Ysee<br />

Tony Allen Makes<br />

Me High, Ysee<br />

Le nom de cet EP n’est pas<br />

volé : le regretté batteur<br />

nigérian était en effet l’un des complices<br />

de cette chanteuse et actrice française<br />

d’origine béninoise, qui tourne actuellement<br />

aux côtés de Noel Gallagher. C’est sur<br />

scène qu’Ysee s’est liée d’amitié avec<br />

le roi de l’afrobeat, qui s’écoute ici via<br />

plusieurs titres d’une belle élégance<br />

sonique. Une superbe voix à découvrir<br />

de toute urgence ! ■ Sophie Rosemont<br />

DR (4)<br />

8 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

LÉGENDE<br />

CALYPSO ROSE FOREVER !<br />

Dans son nouvel album, la chanteuse de Trinité-et-Tobago clame<br />

la JOIE D’ÊTRE SOI, libre et ouverte sur le monde.<br />

FIFOU - DR<br />

POUR LES RARES qui ne la connaîtraient pas encore,<br />

rappelons que Calypso Rose, née McArtha Lewis sur l’île<br />

caribéenne de Tobago, au sein d’une famille de 13 enfants,<br />

a vécu un premier déchirement à l’âge de 9 ans. Sans le sou,<br />

ses parents doivent la confier à un couple de l’île<br />

de Trinité. Celle qui devient, dès l’adolescence,<br />

Calypso Rose, s’y épanouit néanmoins. Forte<br />

d’un mental en acier et d’une voix mémorable,<br />

elle fait ses armes dans les calypso tents, où l’on<br />

doit, face à une sacrée concurrence, imposer<br />

son bagout. En 1978, elle est la première femme<br />

à remporter la couronne de « Calypso Queen »<br />

– alors que personne n’y croyait dans le circuit<br />

très machiste du carnaval. Féministe ? Et pas<br />

qu’un peu ! 800 chansons plus tard, désormais<br />

basée à New York, celle qui a fêté ses 82 ans ne compte<br />

pas lâcher le micro. Pour ce nouveau disque, engagé et à<br />

l’énergie contagieuse, elle reste fidèle à ses compagnons de<br />

musique. L’objectif étant de rester authentique sans se priver<br />

CALYPSO ROSE,<br />

Forever, Because Music.<br />

des sonorités électroniques. En premier lieu, le producteur<br />

bélizien Ivan Duran, qui la suit depuis plus de quinze ans et fait<br />

intervenir son groupe The Garifuna Collective. Également de<br />

la partie, Manu Chao, qui a réalisé en 2016 son Far From Home,<br />

devenu disque de platine, des musiciens trinidadiens<br />

(Machel Montano, Kobo Town), jamaïcains<br />

(Mr Vegas), mais aussi Oli, du duo français Bigflo<br />

& Oli – car Calypso Rose est toujours attentive<br />

aux propositions de la nouvelle génération… Sans<br />

oublier des pointures du même calibre qu’elle.<br />

Ainsi, le guitariste Santana transcende de ses riffs<br />

l’ouverture de l’album, « Watina »., une reprise d’Andy<br />

Palacio en 2007, qui rappelle la mise en esclavage et<br />

la déportation du peuple des Garifunas. Un discours<br />

qui s’inscrit dans les convictions défendues par<br />

l’artiste depuis ses débuts, dont l’égalité de toutes et tous, quels<br />

que soient la couleur de peau, le sexe et les origines sociales. En<br />

2019, elle est d’ailleurs rentrée à l’Icons of Tobago Museum, qui<br />

n’a pas oublié, comme elle, d’où McArtha-Calypso venait. ■ S.R.<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 9

ON EN PARLE<br />

Kad Merad<br />

et Fatsah<br />

Bouyahmed.<br />

FILM<br />

LA VIE (AU BLED) EST UN ROMAN<br />

Un écrivain franco-algérien tout juste nobélisé est accueilli en héros dans<br />

le village natal qu’il avait fui… Une COMÉDIE POLITIQUE douce-amère.<br />

S<strong>AM</strong>IR <strong>AM</strong>IN, écrivain français né en Algérie, reçoit le prix<br />

Nobel de littérature. Le summum de la reconnaissance,<br />

mais qui ne guérit pas son état dépressif : il refuse toutes<br />

les sollicitations… sauf celle du village où il a grandi, qui<br />

veut lui décerner le titre de « citoyen d’honneur ». Il finit<br />

par sauter dans un avion d’Air Algérie pour rejoindre les<br />

contreforts de l’Atlas et ce pays dont il a fui la guerre civile<br />

trente ans plus tôt. Le romancier va alors se confronter aux<br />

personnages réels qui lui ont inspiré la plupart de ses livres…<br />

Kad Merad est parfait dans la peau de cet auteur<br />

neurasthénique de retour au bled. À ses côtés, Fatsah<br />

Bouyahmed, l’un des clowns les plus attachants de la<br />

comédie francophone, donne son tempo doucement comique<br />

au film en l’accompagnant à tous ses rendez-vous. Un très<br />

beau village marocain fait illusion, le tournage n’ayant<br />

pu avoir lieu en Algérie, mais le réalisateur Mohamed<br />

Hamidi (La Vache, Né quelque part) – qui est aussi directeur<br />

artistique du Marrakech du rire – a su trouver l’endroit<br />

idéal. Ses producteurs lui avaient proposé d’adapter un<br />

film argentin où un écrivain nobélisé quittait Barcelone<br />

pour retrouver son village dans la pampa. Il en a fait<br />

un film sur l’Algérie d’aujourd’hui, avec le personnage<br />

de la jeune étudiante impliquée dans les manifestations<br />

du Hirak (Oulaya Amamra, la révélation de Divines).<br />

Le rythme n’est pas toujours au rendez-vous, malgré la<br />

belle musique d’Ibrahim Maalouf et quelques surprises (dont<br />

une apparition de Jamel Debbouze). Et l’on peut s’étonner<br />

de voir la langue française triompher dans un pays où elle<br />

reste une question politique sensible. Mais cette nouvelle<br />

déclinaison d’un retour au pays natal se laisse voir avec plaisir,<br />

et parvient même à nous toucher. ■ Jean-Marie Chazeau<br />

CITOYEN D’HONNEUR (France), de Mohamed<br />

Hamidi. Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,<br />

Oulaya Amamra. En salles.<br />

STRE<strong>AM</strong>ING<br />

LES CINÉMAS ORIENTAUX À LA MAISON<br />

Yema est la première plate-forme française VOD de films d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.<br />

BURNING CASABLANCA ou Une histoire d’amour et de désir à l’affiche chez soi, quand on n’a pas<br />

pu les voir en salles : c’est ce que propose la plate-forme Yema, lancée en juin, qui sélectionne les meilleures productions actuelles<br />

ou de patrimoine, et dont le catalogue s’enrichit d’une dizaine de titres par mois. Les films sont accessibles à un prix raisonnable<br />

(entre 2,99 et 4,99 euros selon la qualité HD ou la date de sortie), mais une formule d’abonnement est à l’étude. Pour les visionner,<br />

il faut habiter en France, les droits d’auteur devant encore être négociés pour un accès depuis le Maghreb. Fictions, documentaires,<br />

courts-métrages (qui eux sont gratuits) couvrent le monde oriental au sens (très) large, de l’Algérie à la Turquie, en passant par<br />

Israël, la Palestine et l’Iran. Chaque mois, un invité présente une sélection autour d’une thématique : pour septembre, c’est Leïla<br />

Slimani qui a choisi cinq œuvres sur la place des femmes dans les sociétés orientales. Avec en bonus, une interview affûtée<br />

de l’écrivaine franco-marocaine, qui explique comment le regard féminin est d’abord universel. ■ J.-M.C. yema-vod.com<br />

LAID LIAZID/AXEL FILMS PRODUCTION/APOLLO FILMS/JANINE - DR (2)<br />

10 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

INSTITUTION<br />

ALBUM<br />

DE VOYAGE<br />

Plus de quarante ans<br />

de créations de Lecoanet<br />

Hemant, alliant l’ART DE<br />

LA HAUTE COUTURE<br />

française à l’esprit de l’Orient.<br />

ROBES DES MILLE ET UNE NUITS,<br />

drapés somptueux, manteaux opulents<br />

ou tailleurs structurés… L’univers<br />

exubérant du duo de couturiers<br />

globe-trotters illumine les galeries<br />

du musée de référence de la dentelle<br />

tissée, à Calais. Il faut dire que Didier<br />

Lecoanet et Hemant Sagar, créateurs<br />

de leur griffe éponyme en 1981,<br />

l’une des plus inventives de l’époque,<br />

sont des prestidigitateurs de la mode.<br />

Leurs modèles chatoyants et raffinés<br />

explorent le métissage subtil des textiles<br />

et des cultures. Présente dès leurs<br />

débuts, la déclinaison autour du sari<br />

indien marque l’ensemble de l’œuvre<br />

de la maison. Tout comme le thème de la<br />

nature, à travers des vêtements réalisés<br />

à partir de matières végétales, minérales<br />

ou animales : raphia, bois, coquillages,<br />

papier de riz… Cette pâte inventive a<br />

valu aux deux créateurs d’être considérés<br />

comme les orientalistes de la haute<br />

couture. Et la rétrospective calaisienne,<br />

de plus de 80 pièces, retrace la magie<br />

de l’alliance des matières et des styles de<br />

l’Occident et de l’Orient. ■ Catherine Faye<br />

DHRUV KAKOTI<br />

« LECOANET HEMANT :<br />

LES ORIENTALISTES<br />

DE LA HAUTE COUTURE »,<br />

Cité de la dentelle et de la mode,<br />

Calais (France), jusqu’au 31 décembre.<br />

cite-dentelle.fr<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 11

ON EN PARLE<br />

TEASER<br />

Chadwick Boseman (en costume noir) incarnait T’Challa, la Panthère noire,<br />

dans le premier opus. Après son décès en 2020, le scénario du second volet<br />

a dû être réécrit, et le rôle de Churi, sa sœur, s’annonce désormais central.<br />

L’AFRIQUE AU SOMMET D’HOLLYWOOD !<br />

Les combattantes du futuriste Wakanda dans la suite de Black Panther,<br />

mais aussi des guerrières du Dahomey au xix e siècle : les FEMMES SONT AU<br />

CŒUR de deux grosses productions américaines très attendues à la rentrée.<br />

SI L’ON EN CROIT une coiffeuse du staff de Black Panther:<br />

Wakanda Forever, le tournage de la suite du premier<br />

blockbuster afro-américain (1,3 milliard de dollars de recettes<br />

dans le monde en 2018) aura duré presque 30 jours de plus<br />

que prévu : 117 au lieu de 88. Après avoir tardé à démarrer<br />

pour cause de réécriture du scénario à la suite du décès<br />

en 2020 de Chadwick Boseman (qui incarnait T’Challa, la<br />

Panthère noire), la production a ensuite dû faire face à des<br />

interruptions pour cause de Covid-19 (jusqu’à Lupita Nyong’o,<br />

positive en janvier dernier). Une cascade qui a mal tourné<br />

(et une fracture de l’épaule) a également immobilisé plusieurs<br />

semaines Letitia Wright. Or, son rôle de Churi, la sœur<br />

de T’Challa, s’annonce central dans ce nouvel épisode.<br />

Ira-t-elle jusqu’à prendre la succession de son frère ? En tout<br />

cas, Disney s’est refusé à remplacer son héros par un autre<br />

acteur, voire à recourir à des images de synthèse. Et mise<br />

tout sur le Wakanda et ses combattantes dans ce nouvel opus.<br />

Ce puissant pays africain imaginaire, caché entre l’Éthiopie<br />

et le Kenya, allie toujours haute technologie et sens aigu de<br />

l’esthétique. Deux nouveaux personnages de la galaxie Marvel<br />

devraient faire leur apparition : le méchant Namor, prince des<br />

mers, oreilles pointues et slip vert, joué par l’acteur mexicain<br />

Tenoch Huerta, et l’étudiante Riri Williams et son armure<br />

Ironheart, qui aura les traits de l’Américaine Dominique<br />

Thorne. Pour le reste, toujours devant la caméra de Ryan<br />

Coogler, on retrouvera la même distribution, très black power,<br />

les femmes en tête, dont Danai Gurira, qui incarne Okoye,<br />

la générale du Wakanda, appelée à être au cœur d’une série<br />

dérivée pour Disney+. Sortie prévue pour novembre.<br />

D’autres guerrières noires vont débarquer dès septembre<br />

devant la caméra d’un autre cinéaste afro-américain,<br />

en l’occurrence une réalisatrice : Gina Prince-Bythewood.<br />

The Woman King plonge au cœur du royaume, réel<br />

celui-là, du Dahomey au XIX e siècle. Inspiré des amazones<br />

du futur Bénin, le film (tourné en Afrique du Sud) met<br />

en scène les faits d’armes de la générale Nanisca, incarnée<br />

par Viola Davis, qui entraîne une nouvelle génération de<br />

recrues au sein de l’Agoledjié, le corps des femmes de guerre<br />

du roi. Elle va les préparer à la bataille contre un ennemi<br />

déterminé à détruire leur mode de vie. « Il y a des valeurs<br />

qui méritent d’être défendues », souligne le synopsis de<br />

Sony Pictures. Entre les guerrières historiques du royaume<br />

du Dahomey et les superhéroïnes du Wakanda, le système<br />

hollywoodien a décidé cette année de mettre en avant<br />

celles qu’il ne montre que trop rarement… ■ J.-M.C.<br />

Dans The Woman<br />

King, Viola Davis<br />

forme les Amazones<br />

de Dahomey.<br />

KWAKU ALSTON/2017 MVLFFLLC.TM/2017 MARVEL - ILZE KITSHOFF/2022 CTMG.INC<br />

12 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

8 E ART<br />

EN ARLES,<br />

ROYAUME<br />

DE L’IMAGE<br />

C’est un retour en grand<br />

format, de véritables<br />

retrouvailles, pour la 53 e édition<br />

des RENCONTRES<br />

DE LA PHOTOGRAPHIE.<br />

C’EST UN PEU comme si nous avions enfin<br />

tourné, d’une manière ou d’une autre, la page de<br />

l’épreuve, celle de la pandémie de Covid-19. Arles<br />

accueille à nouveau, à bras ouverts, le monde de<br />

la photo. On peut, enfin, se concentrer sur les<br />

œuvres, les images, en flânant d’une ruelle à une<br />

autre, sous les voûtes d’une église, dans une friche,<br />

dans une maison faite d’histoire. Cette année,<br />

les rencontres accordent une place importante<br />

au féminin, à la féminité et au féminisme. Avec<br />

des expositions qui naviguent entre le radical,<br />

le subversif, le mouvement. Les rencontres ouvrent<br />

également un large espace aux artistes émergents,<br />

dont le Marocain Seif Kousmate. Et à l’histoire.<br />

Avec, en particulier, une exposition émouvante<br />

sur la vie et l’œuvre de l’Américaine Lee Miller,<br />

mannequin devenue photographe au cœur de<br />

la Seconde Guerre mondiale. ■ Zyad Limam<br />

Lee Miller, Chapeaux<br />

Pidoux (avec marque<br />

de recadrage originale<br />

de Vogue Studio),<br />

Londres, Angleterre, 1939.<br />

LEE MILLER ARCHIVES, ENGLAND 2013 - DR<br />

LES RENCONTRES<br />

DE LA PHOTOGRAPHIE,<br />

Arles (France),<br />

jusqu’au 25 septembre.<br />

rencontres-arles.com<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 13

ON EN PARLE<br />

MUSIQUE<br />

AFRODELIC<br />

LA GLOIRE<br />

DU PÈRE<br />

Avec son majestueux premier<br />

album, c’est un VIBRANT<br />

HOMMAGE que nous livre<br />

le musicien et producteur<br />

lituano-malien Victor Diawara.<br />

DUSUNKUN HAKILI signifie « la mémoire<br />

du cœur »… Et c’est bien de cela<br />

qu’il s’agit tout au long de ce disque<br />

imaginé, conçu et enregistré entre<br />

Bamako et Vilnius par Victor Diawara<br />

pour honorer le corpus de son père,<br />

le poète malien Gaoussou Diawara,<br />

disparu en 2018. Plusieurs invités au<br />

programme, parmi lesquels la chanteuse<br />

Hawa Kassé Mady Diabaté… Le folk<br />

traditionnel est organique, entrelacé<br />

des cordes maîtrisées par Diawara<br />

fils, qui n’hésite guère à faire appel à<br />

l’électrique, à des sonorités rap ou des<br />

technologies plus récentes pour apporter<br />

de l’air frais à ces mélopées entêtantes,<br />

comme sur « Je n’aime pas les fêtes »<br />

ou « Le temps est venu », à la superbe<br />

ouverture gospel. Ici se mêlent poésie,<br />

engagement et désir sincère de<br />

rassembler grâce à la musique. ■ S.R.<br />

AFRODELIC,<br />

Dusunkun Hakili, Ankata.<br />

DONATAS PETKEVICIUS<br />

14 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

DR (3)<br />

LIVE<br />

La chanteuse<br />

malienne<br />

Oumou<br />

Sangaré.<br />

L’ART<br />

DE LA JOIE<br />

L’AFRIQUE FESTIVAL fait<br />

son grand retour à Strasbourg<br />

avec une programmation<br />

en grande partie féminine.<br />

IL ÉTAIT TEMPS. Après deux saisons troublées par<br />

la crise sanitaire, la 4 e édition de l’événement s’annonce<br />

volcanique. Créé en 2003 à Newcastle, au Royaume-Uni,<br />

par Manouté Seri, un promoteur culturel d’origine<br />

ivoirienne désormais installé en Alsace, le festival a vu<br />

passer outre-Manche des stars telles que Manu Dibango,<br />

Alpha Blondy et Tony Allen. Importé d’Angleterre, le<br />

concept strasbourgeois est le même. Ainsi, au bord du<br />

Rhin se côtoieront cette année de grands noms de la scène<br />

internationale féminine. Sur la Grande Scène, dédiée à la<br />

programmation musicale africaine, se succéderont la diva<br />

malienne Oumou Sangaré, artiste engagée et femme de<br />

défis, la chanteuse, danseuse et percussionniste ivoirienne<br />

Dobet Gnahoré, mais aussi la Gambienne Sona Jobarteh,<br />

première femme joueuse professionnelle de kora, ainsi<br />

que la chanteuse, musicienne et auteure-compositrice<br />

camerounaise Charlotte Dipanda. Leurs voix et leurs<br />

musiques se mêleront pendant trois jours à celles d’artistes<br />

locaux comme Boni Gnahoré, Redlights Dream, Lisa,<br />

The One Armed Man, et bien d’autres. Une renaissance<br />

attendue pour ce festival, dont la vocation est de mettre<br />

en valeur les cultures africaines et de redynamiser<br />

les vertus de la convivialité et de la tolérance. ■ C.F.<br />

L’AFRIQUE FESTIVAL, Ostwald (France),<br />

du 16 au 18 septembre. lafriquefestival.com<br />

QUÊTE<br />

CARTE AU TRÉSOR<br />

Récit d’une trajectoire : des motivations<br />

de l’exil à la construction de soi.<br />

QUI EST-ON et d’où vient-on ?<br />

C’est ce double questionnement, à la<br />

fois banal et fondamental, qu’explore<br />

la primo-romancière, partie sur<br />

la terre natale de ses ascendants. Un<br />

voyage tout en subtilité, qui emmène le lecteur dans les<br />

labyrinthes de l’émigration, des choix et des contraintes,<br />

de la transmission et de l’identité. Car que signifie l’exil<br />

volontaire ou involontaire, à l’aune d’une vie, d’une lignée,<br />

ou plus simplement au regard de l’histoire de l’humanité ?<br />

« Je ne comprends pas comment tu as pu commencer ta vie<br />

à Ajar, décider un jour de tout quitter, traverser la Mauritanie<br />

puis la Méditerranée, arriver en France et enfin rejoindre<br />

Paris alors que, moi, je ne vais même pas dans le 77 »,<br />

s’enquiert celle qui, au moment de la mort de sa grand-mère,<br />

choisit l’écriture pour explorer le canevas des origines et<br />

de l’ineffaçable héritage de son histoire. Une quête sensible<br />

et universelle, inspirée du parcours de son père. ■ C.F.<br />

FANTA DR<strong>AM</strong>É, Ajar-Paris, Plon, 208 pages, 19 €.<br />

ROMAN<br />

FUITE DU TEMPS<br />

Trois personnages, trois histoires,<br />

un village. Une grande fresque<br />

de l’Algérie, sur près d’un siècle.<br />

CE N’EST PAS UN HASARD, si le titre<br />

de son nouveau roman fait référence<br />

au poème Chanson d’automne, de Paul<br />

Verlaine : « Et je m’en vais / Au vent<br />

mauvais / Qui m’emporte / Deçà, delà / Pareil à la feuille<br />

morte. » Conçu à la villa Médicis, à Rome, où Kaouther Adimi<br />

a été pensionnaire (promotion 2021-2022), ce texte nous<br />

emporte dans les tourments et les tournants de l’histoire, de la<br />

colonisation à la lutte pour l’indépendance, jusqu’à l’été 1992,<br />

au moment où l’Algérie bascule dans la guerre civile. Au cœur<br />

de ces remous, trois personnages : Tarek, Leïla et Saïd. Au fil<br />

du temps qui passe et des aléas – de la guerre, des espoirs,<br />

des déceptions –, chacun déroule son propre chemin, se<br />

transforme. Et tandis que l’histoire s’écrit, entre eux, les liens<br />

se font, se défont. Encore une fois, la sémillante auteure de<br />

Nos richesses, prix Renaudot des lycéens 2017, nous entraîne<br />

dans les récits oubliés et les destins croisés, les blessures<br />

et les embellies, la réalité et l’imaginaire. Captivant. ■ C.F.<br />

KAOUTHER ADIMI, Au vent mauvais,<br />

Seuil, 272 pages, 19 €.<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 15

ON EN PARLE<br />

JAZZ<br />

KOKOROKO, FIÈVRE COLLECTIVE<br />

Ils sont huit et DYN<strong>AM</strong>ISENT LA SCÈNE LONDONIENNE<br />

depuis quelques saisons.<br />

C’EST AUTOUR de la trompettiste Sheila<br />

Maurice-Grey que s’active ce groupe aux larges<br />

latitudes, devenu l’un des nouveaux grands espoirs<br />

de la scène londonienne grâce au single « Abusey<br />

Junction », paru en 2018. Ce premier album<br />

résume tout ce que l’on attendait de Kokoroko :<br />

un mélange à fois subtil et foisonnant de jazz, de<br />

highlife et de soul tendance seventies. Rajoutons-y<br />

une touche d’afrobeat, et le tour est joué : Could<br />

We Be More n’a pas besoin de grands discours pour<br />

raconter une multitude d’histoires, des Caraïbes<br />

à l’Angleterre, sans oublier le terreau artistique et<br />

fondateur de l’Afrique de l’Ouest. Aux percussions,<br />

Onome Edgeworth garde la cadence et varie les<br />

rythmes, tout comme le batteur Ayo Salawu ou la<br />

saxophoniste Cassie Kinoshi. Quant à la pochette,<br />

elle mérite d’être encadrée, pendant que le vinyle<br />

tourne en boucle sur nos platines… ■ S.R.<br />

KOKOROKO,<br />

Could We Be More,<br />

Brownswood<br />

Recordings/Bigwax.<br />

VICKY GROUT - DR<br />

16 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

LITTÉRATURE<br />

CONVERGENCE<br />

DES LUTTES<br />

Dans une narration originale, JENNIFER<br />

RICHARD revient avec une odyssée<br />

historique, doublée d’un roman politique.<br />

DR (2)<br />

LE LIVRE S’OUVRE avec un carton d’invitation. Ota Benga<br />

convie ses invités à la réunion de l’Amicale des insurgés, une<br />

sorte de conférence-débat, dans une dimension parallèle. Mais<br />

qui est cet hôte mystérieux ? Et que font tous ses convives réunis<br />

autour d’une convocation pour le moins surprenante : « Mort<br />

suspecte ? Mort précoce ou violente ? Vous pensez avoir été<br />

assassiné ? Le cas échéant, vous estimez l’avoir été pour vos<br />

idées ? Sortez de l’ombre ! » Ota Benga n’est pas un personnage<br />

fictif. La romancière franco-américaine, d’origine<br />

guadeloupéenne, et documentaliste pour la télévision,<br />

en a entendu parler dans un guide de New York. Un<br />

encart sur le zoo du Bronx y indiquait qu’il y avait été<br />

enfermé dans la cage des singes, en 1906… À la fin<br />

du XIX e siècle, ce Pygmée voit sa famille et sa tribu<br />

décimées lors d’atrocités perpétrées par le système<br />

colonial établi par le roi des Belges, Léopold II, dans l’État<br />

indépendant du Congo. Récupéré par un pasteur, qui<br />

l’amène aux États-Unis pour devenir une attraction majeure<br />

de l’exposition universelle de Saint-Louis, il se donnera la mort<br />

en 1916. Cette destinée poignante est au cœur de ce<br />

nouveau texte sans concessions, aux allures de farce<br />

macabre, politique et polémique. Après le très remarqué<br />

Il est à toi ce beau pays (2018) sur la colonisation en<br />

Afrique, puis Le Diable parle toutes les langues (2021)<br />

et les mémoires fictives de Basil Zaharoff,<br />

un marchand d’armes qui fit fortune lors de la<br />

Première Guerre mondiale, ce troisième volet<br />

poursuit le contre-récit de l’histoire officielle.<br />

Construit en deux temps, on y découvre Ota<br />

Benga qui raconte son histoire, et ce monde<br />

parallèle, bizarrement fréquenté, auquel il<br />

nous convie et où l’on retrouve Jean Jaurès,<br />

Che Guevara, Thomas Sankara, Martin<br />

Luther King, Rosa Luxemburg, ou encore<br />

Patrice Lumumba… Tous assassinés pour<br />

leurs idées et tous liés à son destin. Des<br />

révolutionnaires, des idéalistes, engagés<br />

pour leur cause, en sachant très bien qu’ils<br />

mourraient, que leur « royaume n’est pas<br />

de ce monde » et que leur récompense…<br />

ils l’auraient plus tard. Puissant. ■ C.F.<br />

JENNIFER RICHARD,<br />

Notre royaume n’est pas de ce monde,<br />

Albin Michel, 736 pages, 24,90 €.<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 17

ON EN PARLE<br />

DESIGN<br />

PASSION<br />

ZELLIGE<br />

L’Atelier Maloukti revisite<br />

les CÉR<strong>AM</strong>IQUES<br />

MAROCAINES<br />

pour créer des objets entre<br />

tradition et contemporain.<br />

L’ART DU ZELLIGE, ces morceaux de terre cuite<br />

émaillés, découpés un à un et assemblés pour<br />

créer des motifs géométriques, a donné vie à des<br />

œuvres d’art millénaires. Avec l’Atelier Maloukti,<br />

l’architecte d’intérieur Nicolas Pascolini rend hommage<br />

à cette tradition marocaine revisitant des objets de tous<br />

les jours. Il fait arriver dans son atelier de Marrakech<br />

les carreaux bruts de Fès, ville renommée pour la qualité<br />

de sa terre argileuse, avant de procéder à la découpe en<br />

bâtonnets, losanges ou étoiles pour créer des tesselles qui<br />

recouvriront des tables, des plateaux en bois ou fabriqués à partir<br />

d’anciens tamis à couscous, ou encore des miroirs. Chaque pièce<br />

apporte une touche créative dans un appartement contemporain mais<br />

a aussi sa place dans une maison traditionnelle marocaine, comme les<br />

magnifiques riads et villas que l’Atelier a redessinés depuis son ouverture,<br />

en 2020. Pour souligner l’esprit moderne de ses créations, Nicolas Pascolini a<br />

travaillé avec les couleurs, introduisant des nouvelles teintes et des nuances<br />

pastel, comme le rose et le vert, mais aussi avec les lignes. Les structures<br />

des tables, en métal, ont été conçues pour obtenir des profils plus fins,<br />

qui valorisent les motifs en céramique. ■ L.N. ateliermaloukti.com<br />

DR (2)<br />

18 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

Les motifs des vêtements<br />

sont cousus et sérigraphiés<br />

à la main, faisant de<br />

chaque pièce une œuvre<br />

d’art à part entière.<br />

MODE<br />

KATUSH, ÉTHIQUE<br />

ET MODERNE<br />

Le style unisexe de ce<br />

label kényan restitue des<br />

IDENTITÉS CULTURELLES<br />

UNIQUES dans des tenues<br />

pour le quotidien.<br />

La designeuse<br />

Katungulu Mwendwa.<br />

ELIE ULYSSE - AWCA CREATIVES - MARTHE SOBCZAK - EMMANUEL J<strong>AM</strong>BO<br />

LA DESIGNEUSE Katungulu Mwendwa a lancé sa propre<br />

griffe, Katush, en 2014 et en a fait l’une de ces jeunes<br />

marques qui conjuguent durabilité, culture africaine<br />

et qualité artisanale. Katush est un surnom assez commun<br />

chez les enfants dont le nom commence par « Kat », dans<br />

la communauté de Nairobi où la styliste a grandi. Des jeunes<br />

qui, comme elle, aiment un style décontracté et évocateur<br />

en même temps, pensé pour vivre au quotidien dans un<br />

monde globalisé, sans oublier leur identité ni leur héritage.<br />

Les huit collections qu’elle a créées jusqu’ici s’inspirent<br />

aussi bien des corsets perlés du Sud-Soudan que des robes<br />

recherchées portées par les Wodaabe, un sous-groupe du<br />

peuple peul, pour ensuite les décliner en tenues confortables.<br />

Avec « One Manjano », sa dernière collection en date, qui a été<br />

influencée par une carte postale représentant une femme au<br />

début des années 1900 à Zanzibar, la styliste célèbre les savoirfaire<br />

des artisans du continent. Son nom (« un jaune ») est une<br />

expression swahilie pour dire que chaque pièce est unique.<br />

En observant les robes traditionnelles swahilies<br />

et la versatilité du caftan, porté à travers les siècles<br />

par les hommes et les femmes, Katungulu Mwendwa a<br />

dessiné des silhouettes fonctionnelles, adaptées à la vie<br />

frénétique d’une ville en plein essor comme la capitale<br />

kenyane. Tel un clin d’œil graphique à la carte postale,<br />

les motifs organiques en noir, blanc ou ocre qui décorent<br />

les pièces rappellent les travaux de l’artiste italien Giuseppe<br />

Capogrossi, l’un des précurseurs de la peinture abstraite.<br />

Ils ont tous été cousus et sérigraphiés à la main, faisant<br />

de chaque vêtement une œuvre d’art à part entière.<br />

Dans le but de soutenir une mode locale, responsable<br />

et éthique, Katush travaille avec plusieurs partenaires<br />

qui lui permettent, par exemple, d’importer le coton filé<br />

à la main du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire ou le jersey<br />

de la Tanzanie. Le cuir est sourcé et traité au Kenya, et<br />

les boutons et les boucles sont réalisés à partir de corne<br />

de vache ou de cuivre recyclé. ■ L.N. katushnairobi.com<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 19

ON EN PARLE<br />

La terrasse<br />

de l’établissement<br />

accueille cinq<br />

restaurants durant<br />

l’événement.<br />

SPOTS<br />

Chez Afro Jojo, le chef relève<br />

les plats avec des marinades<br />

spéciales et des sauces originales.<br />

GROUND<br />

CONTROL MET<br />

À L’HONNEUR<br />

LA FOOD AFRO<br />

Jusqu’à fin octobre, le continent investit les extérieurs<br />

de l’ICONIQUE LIEU DE VIE CULTUREL PARISIEN.<br />

CINQ RESTAURANTS AFRO en un seul lieu : la terrasse<br />

du Ground Control, près de la gare de Lyon. L’ancienne<br />

halle de la SNCF, transformée depuis 2017 en lieu de vie<br />

et de culture, donne carte blanche à une nouvelle génération<br />

de chefs afro-descendants avec le projet Ground Africa.<br />

Parmi les équipes installées dans les vieux bus aménagés<br />

en cuisines, on retrouve celle du BMK Paris-Bamako, qui<br />

n’a plus besoin d’être présentée, ou du New Soul Food,<br />

avec sa street-food afropéenne et ses grillades au charbon<br />

de bois. Mais aussi de nouveaux visages afro-parisiens :<br />

Boukan est le pari réussi de trois Guadeloupéens, qui<br />

ont créé leur première carte pour ce projet. Ils proposent<br />

une cuisine du terroir caribéen avec des plats de viande,<br />

des crustacés ou des poissons boucanés (marinés et fumés<br />

à l’étouffée), accompagnés de fluffy rice au lait du coco<br />

ou de houmous de banane plantain. Chez Afro Jojo,<br />

le chef, adepte d’une cuisine déstructurée, relève plats<br />

et sandwichs avec des marinades spéciales et des sauces<br />

originales à base de poivre vert de Penja ou d’épices du<br />

Nigeria : le Jojolof Rice Bowl, avec poulet frit maison,<br />

ragoût de haricots rouges et sauce maison à base de<br />

piment antillais, étonnera vos papilles. Et si chaque resto<br />

a des options végé, L’Embuscade propose une cuisine<br />

totalement afro-végane : les fêtards parisiens connaissent<br />

déjà le club (à Pigalle) et sa cantine inaugurée en 2019, les<br />

autres apprécieront les portions généreuses et gourmandes<br />

d’une cuisine métissée, déclinée en bowls et buns<br />

pour l’occasion. ■ L.N. groundcontrolparis.com<br />

FRED H - ELISE AUGUSTYNEN<br />

20 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

SENESTUDIO<br />

ARCHI<br />

L’ALLIANCE ENTRE<br />

INDUSTRIE ET CULTURE<br />

Senestudio a créé un écrin aux volumes fluides pour accueillir<br />

LA MAISON EIFFAGE, près du port autonome de Dakar.<br />

TERMINÉE À TEMPS pour accueillir les premières expositions<br />

à l’occasion de la biennale, la Maison Eiffage est un nouvel<br />

espace culturel implanté dans la zone industrielle du port de<br />

Dakar. Le projet a été conçu par l’agence Senestudio, basée au<br />

Sénégal depuis 2007, comme une série de volumes imbriqués<br />

et superposés qui créent des espaces polyfonctionnels ouverts<br />

et transparents. Les pièces, distribuées sur trois étages, sont<br />

éclairées par la lumière indirecte qui rentre par les grandes<br />

verrières, orientées de façon à garantir le confort thermique<br />

intérieur et à offrir une connexion visuelle constante avec<br />

l’extérieur. Les trois grands arbres déjà présents sur le terrain<br />

ont été conservés et intégrés dans l’architecture, ce qui<br />

contribue à créer un microclimat et participe d’un effet<br />

de dépaysement dans le contexte industriel du site. Tout<br />

le projet se caractérise par cette volonté d’associer à une<br />

esthétique soignée des dispositifs techniques qui assurent<br />

le confort des visiteurs et l’écoresponsabilité du bâtiment,<br />

équipé de panneaux solaires. Les plafonds en double<br />

hauteur permettent notamment d’accrocher de très grandes<br />

œuvres d’art de la collection du constructeur français, tout<br />

en favorisant la ventilation naturelle et contrôlée. Le béton<br />

brut de décoffrage, rouge et gris, donne une allure moderne<br />

et épurée à la structure, en améliorant en même temps<br />

l’isolation acoustique et thermique. ■ L.N. senestudio.net<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 21

CE QUE J’AI APPRIS<br />

Nadia<br />

Hathroubi-Safsaf<br />

LA JOURNALISTE D’ORIGINE TUNISIENNE,<br />

rédactrice en chef du mensuel Le Courrier de l’Atlas, signe une<br />

enquête bouleversante sur les enfants des rues à Paris et alerte<br />

sur l’urgence de les prendre en charge. propos recueillis par Astrid Krivian<br />

Mes parents m’ont donné une belle éducation, en m’inculquant la générosité.<br />

Ma mère était femme de ménage, mon père commis de cuisine, ils travaillaient dur mais ont toujours partagé. Ils<br />

envoyaient de l’argent en Tunisie pour aider un voisin, accueillaient des personnes sans toit… Ça m’a structurée.<br />

Un jour, alors que j’étais enfant, ma mère faisait part de sa préoccupation concernant mon avenir<br />

professionnel à celle d’un camarade. Elle lui a répondu : « Ne vous inquiétez pas, on aura toujours besoin<br />

de femmes de ménage ! » Cette phrase violente, pleine de mépris social, m’a marquée au fer rouge. En mon<br />

for intérieur, je me suis dit que jamais je ne ferai ce métier.<br />

Au lycée, une professeure nous a parlé du déterminisme social : environ 6 % des enfants<br />

d’ouvriers obtenaient le bac. Je devais absolument en faire partie. Comme j’étais l’aînée, ma mère m’avait attribué<br />

le rôle de locomotive : si je réussissais à l’école, mes frères et sœurs suivraient. J’avais<br />

cette pression sur les épaules, mais ça a marché (et aussi pour ma fratrie). De pigiste<br />

à rédactrice en chef, j’ai gravi les échelons, sans carnet d’adresses. C’est une fierté.<br />

Je n’ai pas connu mes grands-pères. Je suis amputée d’une partie de mes<br />

racines. D’où mon besoin de trouver un ancrage à travers mes romans, c’est une façon<br />

de m’approprier mon histoire. Mon grand-père paternel est mort enseveli en effectuant<br />

des travaux de terrassement, commandés par l’administration coloniale. Qu’il ait été<br />

considéré comme indigène de sa naissance à sa mort est une douleur pour moi. Je vis<br />

dans le pays qui a colonisé le sien. Même si j’aime la France et me sens pleinement<br />

citoyenne, une bipolarité demeure. J’ai créé ma maison d’édition, Bande organisée,<br />

pour transmettre nos histoires. Et que mes aïeux ne tombent pas dans l’oubli.<br />

Mon livre Frères de l’ombre raconte le sacrifice des tirailleurs sénégalais<br />

durant les deux guerres mondiales. Ils ont versé un lourd tribut à la France, « l’amère<br />

patrie », mais ont sombré dans l’oubli : peu de gens connaissent le naufrage du paquebot Afrique, en 1920,<br />

ou le massacre de Chasseley, en 1940, et leurs droits ont été minorés. La citoyenneté, c’est redonner à chacun<br />

sa place dans le roman national, combler ces vides mémoriels. Et dire à ces descendants de soldats : vos aïeux<br />

ont participé à cette histoire, vous lui appartenez.<br />

Enfances abandonnées,<br />

JC Lattès, 192 pages, 18 €.<br />

Enfances abandonnées est née de la rencontre avec Fatiha de Gouraya, présidente de l’association<br />

SOS Migrants mineurs. Face à la défaillance des institutions, elle se bat pour la prise en charge des enfants non<br />

accompagnés qui vivent dans les rues du quartier Barbès, à Paris. Issus de situations familiales complexes ou<br />

s’estimant sans avenir dans leur pays, ils viennent essentiellement du Maroc et d’Algérie. Alors que l’État pourrait<br />

réquisitionner des places, comme il l’a fait pour les réfugiés ukrainiens. Il faut absolument les protéger de la<br />

violence de la rue. En France, septième puissance mondiale, des gosses dorment dehors, et on trouve ça normal ? ■<br />

DR<br />

22 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

PATRICE NORMAND<br />

« Même si j’aime<br />

la France et me sens<br />

pleinement citoyenne,<br />

une bipolarité<br />

demeure. »

274 rue Saint-Honoré 75001 Paris • 26 rue des Mathurins 75009 Paris<br />

191 Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris • 107 rue de Rennes 75006 Paris<br />

Créateur de chemises originales depuis 1993

C’EST COMMENT ?<br />

PAR EMMANUELLE PONTIÉ<br />

CHAPEAU MOSSI<br />

ET BAGUETTE DE MIL<br />

DOM<br />

Juillet, août. Chacun, d’une manière ou d’une autre, va prendre un peu de<br />

repos, faire une pause, les pieds en éventail quelque part. Sur sa terrasse ou dans son<br />

jardin, à l’étranger, au village. Justement, au village… L’occasion de fréquenter un peu<br />

les anciens, de se remémorer leurs habitudes alimentaires, par exemple. Et pourquoi<br />

pas, de rêver un peu. En ces temps très alarmistes concernant l’approvisionnement<br />

en pain du continent, et sa dépendance assez surréaliste au blé<br />

ukrainien (ou russe), dont l’exportation pâtit de la guerre, on peut se<br />

demander comment on est passés de la galette de mil au petit déj<br />

ou de l’igname bouillie en accompagnement d’un repas, que nos<br />

grands-mères continuent à privilégier aujourd’hui, au pain blanc<br />

fabriqué à base de blé. Bien entendu, la réponse est dans la bouche<br />

de n’importe quel Béotien : le Nord a imposé sa céréale reine au Sud,<br />

et la mondialisation aidant, la baguette « parisienne » est devenue<br />

incontournable au pays du mil et du sorgho. C’est ballot…<br />

Alors, en ces temps de villégiature, on peut se mettre à<br />

rêver qu’une série de boulangers africains, amateurs de sensations<br />

gustatives novatrices et branchées, lancent la mode de la baguette<br />

de mil, des croissants d’igname ou des petits pains de fonio. Après<br />

tout, la vague healthy food qui s’est abattue en Occident a bien mis<br />

la galette de maïs, la miche d’épeautre et les croûtes sésame dans<br />

les corbeilles. Le comble du chic chez les « bobo-bread » qui boudent<br />

leur pain blanc, accusé de tous les maux contre la santé. On<br />

trouve même des baguettes aux neuf céréales, que vous conseillent<br />

des vendeurs bien incapables de vous donner leurs noms… Bref,<br />

si l’Afrique a décidé que le pain était incontournable sur sa table,<br />

autant en fabriquer du local, doper les cultures, créer de l’emploi et lancer la mode.<br />

Après les Français « béret basque et baguette de pain », on pourra dire d’un Burkinabé :<br />

« chapeau Mossi et baguette de mil » ! On peut rêver plus loin et imaginer déjeuner à<br />

Paris avec un pain au sorgho importé du continent…<br />

En tous les cas, depuis le Covid-19, on a dit et redit qu’il fallait privilégier les<br />

circuits courts. Une règle confirmée en partie par la guerre en Ukraine et ses retombées.<br />

Et si l’on ajoute le réchauffement climatique, il n’est pas exclu que l’Occident se mette à<br />

cultiver du mil à la place du blé dans quelques temps. Il est plus résistant à la chaleur.<br />

Et tout aussi goûteux. Si, si… On a le droit de rêver que la baguette de mil devienne la<br />

baguette magique de demain ! ■<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 25

perspectives<br />

FORÊTS<br />

L’AFRIQUE,<br />

DERNIER POUMON<br />

DE LA PLANÈTE ?<br />

26 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

Du nord au sud, c’est<br />

l’un des plus grands<br />

territoires verts du monde,<br />

avec en particulier<br />

le bassin du Congo,<br />

deuxième forêt humide<br />

après l’Amazonie.<br />

Une richesse naturelle<br />

essentielle pour l’humanité,<br />

un potentiel immense<br />

pour le continent, menacé<br />

chaque jour un peu plus par<br />

l’exploitation et les trafics.<br />

par Thibaut Cabrera<br />

NANNA HEITMANN/NYT/REDUX-REA<br />

Dans les environs<br />

de Mbandaka,<br />

en République<br />

démocratique<br />

du Congo.<br />

De la Californie à la Gironde (en<br />

France), en passant par le Maroc,<br />

les incendies viennent de ravager<br />

des milliers d’hectares de forêts en<br />

l’espace de quelques semaines. Les<br />

conséquences désastreuses de ces<br />

« mégafeux » nourrissent fatalement<br />

les réflexions autour de l’avenir des<br />

forêts, en bute au dérèglement climatique.<br />

Mais aussi à l’action directe de l’homme. En 2021, l’Amazonie<br />

a perdu 18 arbres par seconde en moyenne, en grande<br />

partie à cause de la déforestation. Le principal « poumon » du<br />

monde pourrait prochainement être amputé. Pour survivre,<br />

la planète devra alors miser sur son second poumon, la forêt<br />

d’Afrique centrale. Elle semble pourtant être vouée au même<br />

sort. Les forêts du continent sont des écosystèmes uniques et<br />

fascinants : la forêt d’arganiers du Maroc, les forêts sèches de<br />

Miombo, au Mozambique, sont tous des symboles de sa biodiversité<br />

foisonnante. Pourtant, elles sont grandement menacées<br />

par une tendance au développement de la déforestation. Malgré<br />

les discours des dirigeants africains et de leurs confrères<br />

occidentaux contre ce phénomène, leur destruction continue<br />

de progresser de jour en jour. Le contexte de dérèglement climatique<br />

et de croissance démographique du continent ne joue<br />

pas non plus en faveur de la préservation des forêts. Les effets<br />

de la guerre en Ukraine sur les prix alimentaires devraient faire<br />

augmenter les surfaces agricoles, ce qui induit, dans la plupart<br />

des cas, de nouveaux déboisements. Finalement, la préservation<br />

des forêts africaines est tributaire d’une volonté commune<br />

et de la transparence de ses parties prenantes : gouvernements,<br />

exploitants, société civile et organismes de financement. Un<br />

consensus difficile à trouver tant les paradoxes autour de la<br />

lutte contre la déforestation sont grands.<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 27

PERSPECTIVES<br />

État des lieux<br />

en 6 questions<br />

1. Où se trouvent<br />

les forêts d’Afrique ?<br />

LE CONTINENT EST RECOUVERT DE FORÊTS dont la biodiversité<br />

est riche. Elles représentaient plus d’un cinquième de<br />

sa superficie en 2020, selon l’Organisation des Nations unies<br />

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), soit 636 millions<br />

d’hectares. Dans neuf pays d’Afrique subsaharienne, les forêts<br />

couvrent plus de la moitié du territoire. À l’ouest, c’est le cas<br />

de la Guinée-Bissau et du Liberia. C’est également le cas du<br />

Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo<br />

(RDC), de l’Angola, de la Zambie et de la Tanzanie. Quant<br />

au Gabon et à la Guinée équatoriale, leur surface forestière<br />

atteint près de 90 %. L’Afrique centrale abrite la deuxième plus<br />

grande forêt tropicale du monde, après l’Amazonie et devant la<br />

Papouasie-Nouvelle- Guinée : la forêt du bassin du Congo. Cette<br />

dernière s’étend sur six pays, du Cameroun à la RDC, et sur plus<br />

de 3,5 millions de km 2 . Les trésors dont elle regorge ne doivent<br />

pas faire oublier les autres espaces forestiers du continent. À<br />

l’est, les 273 300 hectares de la forêt Mau, au Kenya, abritent<br />

la source de nombreuses rivières qui alimentent le plus grand<br />

lac africain, le lac Victoria. Dans le sud du Nigeria, les forêts de<br />

l’État de Cross River couvrent plus de 4 000 km 2 et disposent<br />

d’une riche biodiversité. Au cœur du pays le plus densément<br />

peuplé du continent, elles sont fortement menacées. Malgré une<br />

surface forestière forcément moins importante qu’en Afrique<br />

subsaharienne, le Maghreb compte également son lot de forêts.<br />

Le Maroc en est l’illustration, avec 9 millions d’hectares, qui<br />

constituent l’un des atouts de la richesse écologique du pays.<br />

2. Quelles sont<br />

leurs caractéristiques ?<br />

L’AFRIQUE EST COMPOSÉE de territoires aux climats divers,<br />

qui accueillent de vastes communautés d’organismes vivants,<br />

les biomes terrestres. On en dénombre trois grands qui correspondant<br />

aux forêts africaines. Les pays d’Afrique centrale,<br />

d’Afrique de l’Ouest, au niveau de l’équateur, et la partie est de<br />

Madagascar sont composés de forêts tropicales humides, similaires<br />

à l’Amazonie et aux forêts d’Asie du Sud-Est. Ces régions<br />

à la température chaude et constante bénéficient de précipitations<br />

abondantes qui favorisent le développement de la biodiversité.<br />

Les forêts tropicales sont entourées de savanes, dont le<br />

climat est marqué par une saison des pluies et une période de<br />

sécheresse. On y trouve des prairies et terres arbustives au sein<br />

desquelles se trouvent des espaces forestiers moins denses. Au<br />

nord du Maghreb et au niveau de la pointe sud du continent, le<br />

climat méditerranéen, caractérisé par une courte saison sèche,<br />

des précipitations irrégulières et des vents importants, requiert<br />

des forêts une constante adaptation. Dans certains pays, elles<br />

sont surtout une source de richesse non négligeable. Malgré<br />

la faible part des exportations de produits forestiers, principalement<br />

du bois brut (moins de 2 % pour l’Afrique subsaharienne),<br />

le continent tire plus de bénéfices de ses forêts que les<br />

autres continents. En 2020, ces bénéfices atteignaient 2,4 %<br />

du PIB en Afrique subsaharienne, montant jusqu’à 9,4 % pour<br />

la République démocratique du Congo. Dans les pays dont la<br />

couverture forestière est importante, le secteur peut devenir<br />

un pilier de l’économie. Au Gabon, il représente 60 % du PIB<br />

(hors hydrocarbures). Face à l’importance et au dynamisme de<br />

ce secteur, le pays a pris un tournant il y a une dizaine d’années<br />

visant à industrialiser la filière forêt-bois. Cela s’est par exemple<br />

traduit par l’interdiction de l’exportation de grumes non transformées<br />

ou la promotion d’une gestion durable des ressources<br />

naturelles de ces forêts.<br />

3. Peut-on parler<br />

de « poumon du monde » ?<br />

GRÂCE À LEURS FEUILLES, les arbres captent le dioxyde de<br />

carbone (CO 2<br />

) présent dans l’atmosphère et utilisent l’énergie<br />

du soleil pour le réduire et produire des glucides leur permettant<br />

de vivre. Par le biais de ce processus de photosynthèse,<br />

ils produisent et rejettent du dioxygène, communément<br />

appelé oxygène. C’est en référence à ce fonctionnement que la<br />

forêt amazonienne, couvrant environ 5,3 millions de km 2 , est<br />

considérée comme le poumon du monde. La forêt du bassin<br />

du Congo, s’étendant sur plus de 3,5 millions de km 2 , est par<br />

déduction considérée comme le second poumon du monde.<br />

Cependant, les scientifiques s’accordent pour relativiser ce<br />

rôle que l’on prête à ces immenses espaces. Le cliché véhiculé<br />

par certaines ONG affirmant que l’Amazonie produit 20 % de<br />

notre oxygène est faux. Sans s’arrêter sur un chiffre précis,<br />

une grande partie communauté scientifique ne lui en accorde<br />

pas plus de 6 %. Au-delà des estimations, il faut retenir que la<br />

forêt consomme, à elle seule, une grande partie de l’oxygène<br />

qu’elle produit. L’excédent d’oxygène rejetée nous permettant<br />

de respirer représente donc une part minime. La préservation<br />

des forêts contribue surtout à la lutte contre le réchauffement<br />

planétaire et la disparition de leur biodiversité. Elles constituent<br />

l’un des plus larges réservoirs de dioxyde de carbone.<br />

C’est ce fameux gaz à effet de serre, qui contribue à dérégler<br />

le climat de la planète, que les arbres et de nombreuses autres<br />

plantes absorbent. La disparition de ces forêts augmenterait<br />

drastiquement la teneur en CO 2<br />

dans l’air, ce qui serait désastreux<br />

pour l’effet de serre. En matière de biodiversité, la forêt<br />

du bassin du Congo est un réel cas d’école : on y trouve environ<br />

10 000 espèces de plantes tropicales, dont 30 % sont uniques,<br />

selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).<br />

28 AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022

ASHLEY GILBERTSON/NYT/REDUX-RÉA<br />

Près de Kinshasa, en RDC. L’écosystème du bassin<br />

du Congo est exploité tant par les populations locales<br />

que par de grandes entreprises, qui transportent<br />

leur production sur le fleuve,<br />

AFRIQUE MAGAZINE I <strong>431</strong>-<strong>432</strong> – AOÛT-SEPTEMBRE 2022 29

PERSPECTIVES<br />

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, lors de la COP 26, à Glasgow, en novembre 2021.<br />

4. En quoi sont-elles menacées ?<br />

L’AFRIQUE PRÉSENTE le taux annuel de recul de la forêt le<br />

plus élevé sur la période 2010-2020, selon la FAO. La disparition<br />

de 3,9 millions d’hectares témoigne d’abord d’une entreprise<br />

organisée. Celle-ci s’explique notamment par l’accroissement<br />

de la population : l’ONU anticipe le doublement de la population<br />

continentale entre 2022 et 2050. Dès lors, il n’est pas<br />

surprenant d’entendre le président de la République démocratique<br />

du Congo, Félix Tshisekedi, annoncer en 2019 qu’au<br />

« rythme actuel d’accroissement de la population et de nos<br />

besoins en énergie, nos forêts sont menacées de disparition<br />

à l’horizon 2100 ». Une grande partie des pertes en Afrique<br />

centrale se situent dans des zones d’agriculture de subsistance<br />

pratiquée par les populations locales. De plus, en RDC, plus<br />

de 90 % de l’énergie consommée provient du bois. En Côte<br />

d’Ivoire, les chiffres sont marquants : le pays ne compte plus<br />

que 3 millions d’hectares de forêts, contre 16 millions dans<br />

les années 1960. La culture du cacao est la cause principale de<br />

ce recul massif. Mécaniquement, la croissance démographique<br />

fulgurante, combinée à la nécessité d’assurer les moyens de<br />

subsistance des populations locales, favorise la déforestation.<br />

D’autres causes, moins honorables, doivent être évoquées. Le<br />

double discours de certains dirigeants d’Afrique centrale en est<br />

une. Si la plupart défendent publiquement la préservation des<br />

forêts, ils n’hésitent pas non plus à céder ces dernières à des<br />

entreprises étrangères avides d’en faire d’immenses exploitations<br />

commerciales. La protection des écosystèmes forestiers<br />

se heurte de manière frontale aux intérêts privés des États. En<br />

RDC, concéder des terrains aux multinationales dans le cadre<br />