Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

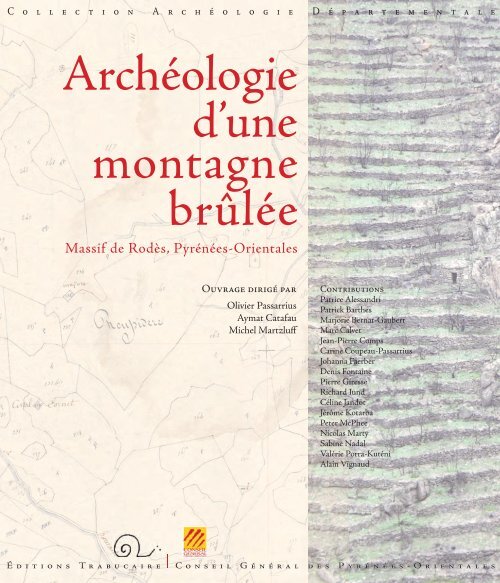

Archéologie<br />

d’une<br />

<strong>montagne</strong><br />

brûlée<br />

Massif de Rodès, Pyrénées-Orientales<br />

OUVRAGE DIRIGÉ PAR<br />

Olivier Passarrius<br />

Aymat Catafau<br />

Michel Martzluff<br />

CONTRIBUTIONS<br />

Patrice Alessandri<br />

Patrick Barthes<br />

Marjorie Bernat-Gaubert<br />

Marc Calvet<br />

Jean-Pierre Comps<br />

Carine Coupeau-Passarrius<br />

Johanna Faerber<br />

Denis Fontaine<br />

Pierre Giresse<br />

Richard Iund<br />

Céline Jandot<br />

Jérôme Kotarba<br />

Peter McPhee<br />

Nicolas Marty<br />

Sabine Nadal<br />

Valérie Porra-Kuténi<br />

Alain Vignaud

Archéologie<br />

d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

massif de Rodès, Pyrénées-Orientales

Collection Archéologie départementale<br />

Pôle archéologique départemental<br />

Archéologie<br />

d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

massif de Rodès, Pyrénées-Orientales<br />

Olivier Passarrius, Aymat Catafau, Michel Martzluff<br />

directeurs de publication<br />

éditions Trabucaire

ISBN 978-2-84974-101-6 ©2009

Auteurs et collaborateurs<br />

Ouvrage dirigé par<br />

- Olivier Passarrius,<br />

Docteur en histoire médiévale, Pôle Archéologique Départemental, Conseil Général des Pyrénées‐Orientales.<br />

- Aymat Catafau,<br />

maître de conférences, Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes (CRHiSM),<br />

Université de Perpignan.<br />

- Michel Martzluff,<br />

Maître de conférences, Université de Perpignan, UMR 5608 - CNRS - CRPPM - EHESS, Toulouse, président de l’AAPO.<br />

Avec les contributions de<br />

- Patrice Alessandri, Ingénieur de Recherches, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).<br />

- Patrick Barthes, Technicien, Laboratoire d’Études des Géo-Environnements Marins, IMAGES, Université de Perpignan.<br />

- Marjorie Bernat-Gaubert, Étudiante, Master de Géographie, Université de Perpignan.<br />

- Marc Calvet, Professeur, Université de Perpignan, directeur du laboratoire Médi-Terra.<br />

- Jean-Pierre Comps, Chercheur associé à l’UMR 5140 du CNRS.<br />

- Carine Coupeau-Passarrius, PEMF, Éducation Nationale, Perpignan.<br />

- Johanna Faerber, Maître de conférences, Université de Perpignan, laboratoire Médi-Terra.<br />

- Denis Fontaine, Archives Départementales, Conseil Général des Pyrénées-Orientales.<br />

- Pierre Giresse, Professeur émérite, Laboratoire d’Études des Géo-Environnements Marins, IMAGES,<br />

Université de Perpignan.<br />

- Richard Iund, Archéologue animateur au Château-Musée de Bélesta, chercheur associé à l’UMR 5608<br />

CNRS - CRPPM - EHESS, Toulouse.<br />

- Céline Jandot, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).<br />

- Jérôme Kotarba, Ingénieur de Recherches, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).<br />

- Peter McPhee, Professeur, Université de Melbourne (Australie).<br />

- Nicolas Marty, Maître de conférences, Université de Perpignan, Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés<br />

Méditerranéennes (CRHiSM).<br />

- Sabine Nadal, Archéologue, Association Archéologique des Pyrénées-Orientales.<br />

- Valérie Porra-Kuténi, Pôle Archéologique Départemental, Conseil Général des Pyrénées-Orientales,<br />

chercheur associé à l’UMR 5608 - CNRS - CRPPM - EHESS, Toulouse.<br />

- Alain Vignaud, Archéologue, UMR 5608 - CNRS - CRPPM - EHESS, Toulouse.

Remerciements<br />

Les auteurs tiennent à remercier pour leur soutien au projet d’étude de la Montagne brûlée et pour leur participation<br />

à la préparation de cet ouvrage : l’Association Archéologique des Pyrénées-Orientales (AAPO), l’Université de<br />

Perpignan-Via Domitia (UPVD), le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, le CRHiSM (Centre de Recherches<br />

Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes - UPVD), le laboratoire Médi-Terra (UPVD), le CAUE des Pyrénées-<br />

Orientales (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement).<br />

Ce travail n’aurait pu être réalisé sans le dévouement des membres de l’Association Archéologique des Pyrénées-<br />

Orientales, bénévoles ou étudiants de l’Université de Perpignan : Anne Besnier-Desportes, Claude Ducar, Jeanne<br />

Ferrer, Monique Formenti, Huguette Grzesik, Marcel Henric, Marie Huc, Pauline Illes, Marie-Lou Lannuzel,<br />

Gilbert Lannuzel, Farid Melal, Sabine Nadal, Philippe Roca, Joseph-Michel Vila. Ont aussi participé aux stages de<br />

prospections et de relevés : Anne‐Charlotte Astrou, Valentine Baudry, Sandrine Bienfait, Noëlle Canadell, Carine<br />

Coupeau-Passarrius, Renaud Prats, Clément Ternisien, Simon Tible.

Préface<br />

Christian Bourquin - Président du Conseil général des Pyrénées‐Orientales<br />

Il n’aura fallu finalement que quelques heures pour que près de 2 000 hectares de forêt méditerranéenne soient réduits<br />

en cendres, dans le verrou de Rodès, aux portes du Conflent, dans les Pyrénées-Orientales. L’incendie, qui s’est déclaré<br />

le 22 août 2005, a nécessité l’intervention de 700 pompiers des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Hérault, du Gard<br />

mais aussi du Vaucluse et de la Drôme. Plus de 200 véhicules secondés par huit avions bombardiers d’eau et deux<br />

hélicoptères ont également été engagés dans la lutte contre le feu, qui ne fut réellement maîtrisé que le 24 août.<br />

Les dégâts sont immenses et il faudra des années pour effacer la cicatrice, dans une zone déjà sinistrée plusieurs fois<br />

par le passé. Dans les semaines suivant l’incendie, la désolation s’exprimait partout, dans les branches et les arbres<br />

carbonisés, les pierres et les bâtiments noircis ou encore dans ce silence troublant, sans insecte ni oiseau.<br />

Ce livre prend la tragédie à contrepied, il bouscule notre représentation de la <strong>montagne</strong> brûlée et l’on s’émerveille et<br />

s’étonne alors du paysage qui se dévoile sous nos yeux, au fil des pages et des photographies. Nous voilà propulsés<br />

quelques générations en arrière, presque celles de nos arrières grands-parents, qui arpentaient une autre <strong>montagne</strong>,<br />

pleine de vie, aménagée de terrasses, d’enclos, desservies par des sentiers muletiers, des chemins de troupeaux menant<br />

à un semis de cabanes, de bergeries, les casots et les cortals catalans. Ce paysage s’est construit au gré des flux et reflux<br />

du peuplement et ce livre nous permet d’en découvrir toute l’histoire, depuis le plus lointain Paléolithique avec les<br />

premières traces d’installation humaine, il y a un demi-million d’années, jusqu’au XX e siècle avec les nouveaux usages<br />

de la <strong>montagne</strong>.<br />

Cet ouvrage est l’aboutissement d’une formidable aventure initiée, encore une fois, par l’Association Archéologique<br />

des Pyrénées-Orientales. Ceci est la preuve de la vitalité du tissu associatif et de la nécessité de le maintenir et de soutenir<br />

ses actions, notamment dans le domaine culturel. Regroupant des bénévoles, des universitaires, des chercheurs,<br />

des étudiants et des professionnels de l’archéologie, cette association a constitué le socle de l’étude en organisant les<br />

longues journées de terrain destinées à arpenter et étudier, parfois mètre carré par mètre carré, le sol calciné de la<br />

<strong>montagne</strong>. Elle a fédéré autour de ce projet les institutionnels qui ont permis la poursuite des études et les premiers<br />

essais de valorisation et de présentation au public avec l’organisation en juin 2007 de deux journées d’étude consacrées<br />

à la <strong>montagne</strong> brûlée : l’Université de Perpignan, au travers du Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés<br />

Méditerranéennes (CRHiSM) et du laboratoire Médi-Terra, mais aussi le Conseil Général des Pyrénées-Orientales<br />

et notamment le Pôle Archéologique Départemental, la Direction des Archives Départementales et le Conseil d’Architecture,<br />

d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE).<br />

Ce livre marque aussi le second opus de la toute jeune « Collection Archéologie Départementale » initiée par le Conseil<br />

Général des Pyrénées-Orientales et destinée à soutenir la publication de la recherche archéologique en Pays catalan.<br />

En diffusant la connaissance de notre passé, en la rendant accessible au plus grand nombre, elle nous permet de mieux<br />

comprendre et de protéger l’héritage qui nous a été transmis.<br />

Aujourd’hui la cicatrice du sinistre sur la <strong>montagne</strong> s’est à peine résorbée et il faudra du temps, beaucoup de temps<br />

encore pour que le massif ne se régénère. L’empreinte de l’homme, de son activité séculaire, offerte aux regards le<br />

temps d’un hiver, s’est effacée, à nouveau, sous le maquis naissant. Il ne reste en somme plus que quelques bâtisses<br />

anciennes qui surgissent des broussailles et ce livre, pour mémoire.

Collection Archéologie Départementale<br />

Comité de direction :<br />

Olivier Passarrius, Aymat Catafau, Christine Langé<br />

Comité scientifique :<br />

Aymat Catafau, Christine Langé, Michel Martzluff,<br />

Olivier Passarrius, Olivier Poisson, Valérie Porra-Kuténi, Marie-Pasquine Subes<br />

Ouvrages parus dans la Collection Archéologie Départementale :<br />

n o 1 : PASSARRIUS (O.), DONAT (R.), CATAFAU (A.) dir. – Vilarnau. Un village du Moyen Âge en Roussillon,<br />

Collection Archéologie Départementale, Pôle Archéologique Départemental, éd. Trabucaire, 2008, 516 p.<br />

n o 2 : PASSARRIUS (O.), CATAFAU (A.), MARTZLUFF (M.) dir. – Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée, Collection<br />

Archéologie Départementale, Pôle Archéologique Départemental, éd. Trabucaire, 2009, 504 p.

Table des matières<br />

Introduction De la prospection à l’histoire des paysages ..................................................................13<br />

Olivier Passarrius, Aymat Catafau, Michel Martzluff<br />

première partie : l’événement et le cadre<br />

chapitre I L’incendie de Tarerach du 22-23 août 2005 :<br />

caractéristiques du feu et impact sur la végétation................................................ 29<br />

Johanna Faerber<br />

chapitre II Géomorphologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée....................................................................... 39<br />

Marc Calvet<br />

Deuxième partie : Les premières occupations humaines<br />

chapitre III Nouveaux jalons sur le peuplement paléolithique<br />

du bassin moyen de la Têt, entre Roussillon et Conflent........................................ 59<br />

Michel Martzluff avec la collaboration de Sabine Nadal<br />

chapitre IV L’occupation du plateau de Rodès et Montalba-le-Château<br />

à l’âge du Bronze................................................................................................................. 101<br />

Alain Vignaud<br />

Annexe I Bracelets et autres artefacts, aspects technologiques........................................ 139<br />

Alain Vignaud<br />

Annexe II Les anses à appendice du plateau de Ropidera............................................................ 167<br />

Richard Iund<br />

Annexe III Les deux petits dolmens de Rodès<br />

et leur place dans le mégalithisme des Pyrénées-Orientales.............................. 171<br />

Valérie Porra-Kuteni<br />

chapitre V Le plateau de Ropidera à l’époque romaine :<br />

un secteur inoccupé entre deux groupes culturels................................................. 179<br />

Jérôme Kotarba<br />

Troisième partie : La <strong>montagne</strong> et les sociétés traditionnelles<br />

chapitre VI Ropidera, le village médiéval.......................................................................................... 187<br />

Olivier Passarrius, Aymat Catafau<br />

chapitre VII Le temps des chemins. La circulation en Bas-Conflent, au nord de la Têt<br />

du Moyen Âge à la fin du XIX e siècle............................................................................. 207<br />

Jean-Pierre Comps

chapitre VIII Aménagements agraires et élevage au Moyen Âge...................................................229<br />

Olivier Passarrius, Aymat Catafau avec la collaboration de Denis Fontaine<br />

chapitre IX La <strong>montagne</strong> de la fin du Moyen Âge au début du XIX e siècle :<br />

cultures aux marges et terrains de pâture............................................................... 245<br />

Aymat Catafau, Olivier Passarrius avec la collaboration de Denis Fontaine<br />

Chapitre X Une carrière de marbre en Roussillon : Les Pedreres (Bouleternère),<br />

source méconnue du bâti monumental médiéval et moderne............................................... 263<br />

Michel Martzluff, Pierre Giresse avec la collaboration de Denis Fontaine et de patrick Barthes<br />

chapitre XI des pierres pour bâtir.<br />

exploitation traditionnelle du substrat minéral depuis le moyen âge aux marges<br />

de la plaine du roussillon (<strong>montagne</strong> de rodès, Bouleternère et ille-sur-têt)....................299<br />

Michel Martzluff avec la collaboration de Sabine Nadal et de Denis Fontaine<br />

Annexe I Sur le plateau de Ropidera (Rodès) :<br />

le four de matériaux de construction de Les Clottes.............................................343<br />

Céline Jandot<br />

Annexe II Le four à chaux de Les Pedreres (Bouleternère)..................................................... 353<br />

Céline Jandot<br />

QuATrième partie : Vers la modernité.<br />

D’un monde plein à des territoires en déprise<br />

chapitre XII Des routes aux sentiers de randonnée...................................................................... 361<br />

Jean-pierre Comps<br />

chapitre XIII Des terrasses à perte de vue...<br />

De la mise en valeur systématique d’un territoire à sa déprise (de 1832 à nos jours).......... 369<br />

Olivier Passarrius, Aymat Catafau avec la collaboration de Patrice Alessandri et de Carine<br />

Coupeau-Passarrius<br />

chapitre XIV Démographie et activités économiques :<br />

éléments pour une histoire des transformations de Rodès<br />

entre 1850 et 1940............................................................................................................. 417<br />

Nicolas Marty<br />

chapitre XV Riches et pauvres, royalistes et républicains à Rodès (1789-1851)......................... 431<br />

Peter McPhee<br />

chapitre XVI L’héritage archéologique du monde industriel dans les zones brûlées :<br />

mines et carrières contemporaines............................................................................ 453<br />

Michel Martzluff avec la collaboration de Sabine Nadal<br />

chapitre XVII Les nouveaux usages de la <strong>montagne</strong>.......................................................................... 475<br />

Marjorie Bernat-Gaubert<br />

conclusion De l’histoire des paysages à la valorisation des sites........................................... 485<br />

Olivier Passarrius, Aymat Catafau, Michel Martzluff<br />

Bibliographie ............................................................................................................................................... 493

À la mémoire de Pierre-Yves Genty (1944-2005)<br />

pionnier des prospections archéologiques en Languedoc‐Roussillon<br />

Se n’han fet un fart<br />

de muntar murs i rocs<br />

per aixecar les feixes<br />

i guanyar a la muntanya<br />

l’espai de la garrofa,<br />

les espatlles dels homes.<br />

Perquè tot torni<br />

avui<br />

reialme de ginestes.<br />

Elles s’y sont crevées,<br />

les épaules des hommes,<br />

à monter murs et pierres<br />

pour construire ces feixes<br />

et gagner sur la <strong>montagne</strong><br />

l’espace qu’il faut pour vivre.<br />

Pour que tout redevienne<br />

aujourd’hui<br />

royaume des genêts.<br />

Jordi Pere Cerdà<br />

(traduction : Marie Grau)

Introduction<br />

De la prospection à l’histoire des paysages<br />

Olivier Passarrius, Aymat Catafau, Michel Martzluff<br />

Photo J. Roig - RMD agency<br />

Le feu dit de Tarerach débute le lundi 22 août 2005,<br />

aux alentours de 14 h 00, en bordure de la RD 47, entre<br />

les villages de Montalba-le-Château et de Tarerach. Il<br />

n’est maîtrisé que le mardi 23 août et éteint le jeudi 25,<br />

ayant ainsi parcouru 1 970 hectares de maquis, de landes,<br />

de bosquets de chêne vert et de chêne liège. La zone<br />

brûlée, immense, s’étire sur environ 6 km d’est en ouest<br />

et sur 3,5 km du nord au sud.<br />

Dans un premier temps, le feu s’est d’abord étendu sur<br />

la rive nord de la Têt (environ 1 200 hectares) depuis la<br />

route départementale n o 17, le village de Montalba-le-<br />

Château et la route départementale n o 2 au nord, entre<br />

le ruisseau de Tarerach et la route départementale n o 13<br />

à l’ouest et le ravin de la Coume Dardenne à l’est. Puis<br />

le 22 août, vers 18 h 30, attisées par la tramontane, les<br />

flammes ont franchi le fleuve, traversé la route nationale<br />

116 à hauteur du Col de Ternère et embrasé les<br />

hauteurs dominant le village de Bouleternère, entre la<br />

route départementale n o 618 et l’ermitage de Domanova,<br />

avant d’être définitivement étouffées.<br />

Les territoires communaux de Rodès, Ille-sur-Têt,<br />

Tarerach, Montalba-le-Château et Bouleternère ont<br />

été touchés par l’incendie, à des degrés divers. Le feu,<br />

dont le développement a été très véloce compte tenu<br />

du vent violent de nord-ouest (vitesse de progression<br />

évaluée à 1700 m/h), a parcouru rapidement la<br />

végétation, ne brûlant pas les arbres en profondeur<br />

et permettant à bon nombre d’entre eux de survivre.

14 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

Espagne<br />

France<br />

Marseille<br />

Perpignan<br />

Barcelone<br />

Département de l'Aude<br />

L'Agly<br />

Département de l'Ariège<br />

La Têt<br />

MER<br />

MÉDITERRANÉE<br />

ANDORRE<br />

La Tet<br />

Le Tech<br />

Canigou<br />

Altitude<br />

ESPAGNE<br />

2500 m<br />

2000 m<br />

1500 m<br />

Montalba-le-Château<br />

1000 m<br />

350 m<br />

0 25 km<br />

150 m<br />

Plateau<br />

Ropidera<br />

Rodès<br />

La Têt<br />

Casesnoves<br />

Ille-sur-Têt<br />

Bouleternère<br />

Localisation du massif incendié.<br />

Vinça<br />

- - - limites de la zone incendiée<br />

0 2 km<br />

Au cœur même de la zone, les vents tourbillonnants ou<br />

la présence d’habitations défendues par les pompiers, ont<br />

préservé certains secteurs boisés, sur le versant sud-est du<br />

massif de la Cougoulère, autour des mas habités, ou encore<br />

au confluent du ravin d’El Bosc Negre et du Bellagre.<br />

Depuis la route nationale n o 116, le long des rives du lac<br />

de Vinça, le regard est saisi par la richesse et la variété du<br />

paysage révélé par l’incendie. Partout des terrasses jusqu’à<br />

perte de vue, dans des endroits les plus improbables,<br />

accrochées à des pentes quasiment verticales ! Les temps<br />

peu lointains où la <strong>montagne</strong> toute entière était parcourue,<br />

aménagée et travaillée à main d’homme, se sont<br />

brusquement imposés à notre esprit étonné, et même<br />

stupéfait par l’ampleur de cette œuvre. En ce début de<br />

XXI e siècle, on a bien du mal à imaginer quelle somme<br />

de labeur, d’énergie et d’espoirs était investie chaque année,<br />

chaque saison, chaque journée, pour construire les<br />

murettes, égaliser les terrasses, remonter la terre, aménager<br />

les ruisseaux et les chemins, bêcher, planter, greffer,<br />

tailler, récolter... Pourtant les hommes et les femmes qui<br />

construisirent ces paysages étaient bien réels, et si proches<br />

de nous : à peine deux ou trois générations ont passé, et<br />

tout un monde s’est défait.<br />

En septembre 2005, les premières visites sur place ont<br />

permis d’apprécier rapidement le potentiel archéologique<br />

de la zone. Deux villages médiévaux désertés et leur territoire<br />

avaient été brûlés et « libérés » du maquis : le village<br />

de Ropidera, sur la commune de Rodès avec son église<br />

dite de « Les Cases » (Las Cazes sur les cartes IGN) et<br />

celui de Casesnoves sur la commune d’Ille-sur-Têt, en<br />

bordure de la Têt.<br />

Le contraste géographique entre le plateau de Rodès<br />

et de Montalba, émaillé de cuvettes hydromorphes dans<br />

les zones de chaos granitiques qui parsèment cet espace<br />

au nord et, vers le sud, les reliefs plus escarpés de la bordure<br />

du fleuve où le socle est souvent affleurant, laissait<br />

supposer un potentiel archéologique en adéquation avec<br />

les atouts des différents territoires : installations humai-

Introduction<br />

15<br />

nes nombreuses sur le plateau, élevage, arboriculture et<br />

installations temporaires sur les versants, sites défensifs<br />

ou de surveillance le long des crêtes dominant la vallée<br />

de la Têt. Ces reconnaissances ont également permis de<br />

prendre conscience de l’ampleur de l’impact de l’homme<br />

sur ce milieu. Peu de versants qui ne soient couverts de<br />

terrasses (les feixes en catalan), ou de murs d’épierrement,<br />

avec leur semis de cabanes, soit de forme rectangulaire<br />

avec couverture de matériaux périssables ou de tuiles, soit<br />

de forme carrée ou arrondie avec une couverture de dalles<br />

de granit disposées en encorbellement.<br />

Sur le plateau de Rodès, occupé en grande partie par<br />

des prairies jalonnées de vastes chaos granitiques, ont été<br />

localisées de nombreuses bergeries, mentionnées cortals<br />

sur les plans cadastraux napoléoniens, et dont les élévations<br />

gardaient la trace d’aménagements successifs, peutêtre<br />

le reflet dans la pierre d’évolutions agricoles des deux<br />

derniers siècles.<br />

incendies du Midi méditerranéen :<br />

vers une nouvelle forme d’investi-<br />

GATIon archéologique<br />

Notre projet de prospection systématique de la <strong>montagne</strong><br />

brûlée reposait sur quelques travaux précédents du<br />

même type, sur une première expérience locale et sur quelques<br />

éléments de comparaison dans le Midi de la France.<br />

En Roussillon, les premières recherches concernant<br />

un massif incendié ont été menées sur le piémont des<br />

Albères, sur le secteur de la Pave (communes d’Argelèssur-Mer<br />

et de Sorède). Cette zone a été ravagée durant<br />

l’été 1989 par un violent incendie qui a réduit en cendres<br />

près de 150 hectares de maquis, autour de l’ermitage de<br />

Notre-Dame du Château et des ruines du château d’Ultrera,<br />

mentionné dès le VII e siècle dans la documentation<br />

historique . Sur le terrain, les recherches menées<br />

dans le cadre du programme de prospection et d’inventaire<br />

des sites archéologiques de la basse vallée du Tech,<br />

coordonné par Jérôme Kotarba , se sont surtout concentrées<br />

sur la partie orientale de l’emprise. Les prospections<br />

pédestres ont été réalisées de façon systématique<br />

durant le mois de juin 1991, soit près de deux ans après<br />

le sinistre. Ces travaux ont permis l’inventaire de plusieurs<br />

sites de l’âge du Bronze ou du premier âge du Fer,<br />

. Récit de l’expédition de Wamba, en 673.<br />

. Kotarba, Pezin, Vignaud 1991.<br />

de faible superficie, installés le plus souvent sur un replat<br />

ou à l’abri d’un rocher . Cette occupation dense semble<br />

marquer le premier peuplement du massif : aucun site<br />

antérieur à cette période n’a en effet été mis au jour sur<br />

la zone d’étude. L’époque romaine n’est pas représentée<br />

et les quelques fragments d’amphore africaine collectés,<br />

attribuables à l’Antiquité tardive, sont probablement à<br />

mettre en relation avec le Castrum Vulturaria cité en 673<br />

lors du passage des troupes de Wamba. Plusieurs sites<br />

médiévaux ont également été mis en évidence. Ils sont<br />

liés pour la plupart à la présence de ce castrum et à la<br />

surveillance de la voie qui passe en contrebas, dans la<br />

vallée. Certains peuvent être interprétés comme des<br />

structures domestiques, des maisons villageoises ou des<br />

habitats dispersés dont les derniers sont abandonnés<br />

aux XIII e ‐XIV e siècles. Le site d’Ultrera fait aujourd’hui<br />

l’objet de fouilles programmées.<br />

Dans la région de Montpellier, des recherches similaires<br />

ont été entreprises dans la garrigue par Pierre-Yves<br />

Genty, sur les massifs situés au nord de la ville, en particulier<br />

dans des zones touchées par un incendie. En 1994,<br />

et après quatre années de prospections, près de 200 sites<br />

archéologiques inédits avaient été inventoriés mettant en<br />

lumière la richesse de ces territoires .<br />

Le 28 août 1989, un violent incendie ravage la <strong>montagne</strong><br />

Sainte-Victoire, immortalisée par Cézanne. 5 500 hectares<br />

de maquis ont été réduits en cendres, surtout sur<br />

le versant méridional de ce massif calcaire limité au sud<br />

par la vallée de l’Arc, un tributaire de l’Étang de Berre,<br />

et au nord par les plateaux de Peyrolles et la vallée de<br />

la Durance. Dès le mois de novembre, des prospections<br />

systématiques ont été entreprises sur les communes de<br />

Saint-Antonin et le plateau du Cengle qui présente une<br />

unité géographique de dimensions réduites mais bien<br />

définie sur le terrain : un piémont érodé, un plateau tabulaire,<br />

des terrasses alluviales, des dépressions en partie<br />

drainées . Sur certains oppida et notamment sur les sites<br />

de Saint-Antonin et de Bramefan, une prospection fine<br />

précédée par la mise en place d’un carroyage a été réalisée.<br />

. Se reporter à l’étude d’Alain Vignaud dans Kotarba, Pezin, Vignaud, 1991.<br />

. Ces travaux sont restés inédits mais tous les sites ont bien entendu fait l’objet<br />

d’une notice et sont inventoriés au sein de la Carte Archéologique Nationale.<br />

. D’Anna, Leveau, Mocci 1995, Walsh, Mocci 2003. Ce programme, coordonné<br />

par André D’Anna, a été retenu par le C.N.R.S dans le cadre de l’ATP<br />

« Grands projets d’archéologie métropolitaine », sous le titre « Occupations<br />

des sols et évolutions des paysages dans une <strong>montagne</strong> méditerranéenne : la<br />

Sainte-Victoire ». L’équipe plurisdiciplinaire regroupait, de 1990 à 1995, des<br />

chercheurs et des enseignants du C.N.R.S, des universités de Provence, de<br />

Tübingen en Allemagne et d’York en Angleterre.

16 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

Le village de Rodès menacé par l’incendie (cl. J. Roig - RMD agency).<br />

Au pied du château, le village de Rodès, le jour de l’incendie (cl. J. Roig - RMD agency).

Introduction<br />

17<br />

Quelques sondages, de faible superficie au sol, ont été<br />

implantés pour préciser la durée d’occupation. Les observations<br />

effectuées sur le massif permettent de distinguer<br />

plusieurs phases qui s’intègrent assez bien aux grandes<br />

tendances du peuplement élaborées pour la Provence.<br />

Une longue période de fréquentation épisodique couvre<br />

toute la Préhistoire jusqu’au milieu du Néolithique, elle<br />

est suivie d’une anthropisation généralisée du massif dont<br />

le processus est abouti à la fin du Néolithique. Cette époque<br />

est ensuite suivie d’une phase de déprise correspondant<br />

au recul, quasi-généralisé d’ailleurs en Provence, du<br />

peuplement à l’âge du Bronze. La période suivante, à partir<br />

du second âge du Fer est marquée par un foisonnement de<br />

nouveaux sites et la mise en place d’un peuplement dense<br />

et durable durant plusieurs siècles. Pendant l’époque romaine,<br />

et notamment à partir du milieu du I er siècle avant<br />

J.-C., la plupart des sites de hauteur sont abandonnés, car<br />

le changement du mode d’exploitation antique favorise la<br />

dispersion de l’habitat autour de vastes établissements<br />

agricoles installés plus bas dans la vallée.<br />

Ce projet, à l’origine une simple prospection diachronique,<br />

avait pour objectif de montrer que même sans fouille,<br />

à partir de la seule collecte de données de surface, il était<br />

possible de faire des observations sur l’occupation du sol<br />

allant au-delà du simple inventaire ou catalogage de sites.<br />

Pour la Préhistoire, le projet a permis de compléter la<br />

carte d’occupation du sol mais n’a entraîné aucune découverte<br />

originale par rapport aux connaissances antérieures.<br />

Pour les périodes protohistoriques et romaines, la prospection<br />

a surtout permis une meilleure connaissance des<br />

amphores permettant ainsi de mieux déterminer des sites<br />

peu marqués au sol. Les problèmes de conservation différentielle<br />

de la céramique, le relief souvent très escarpé et<br />

les difficultés de lisibilité du sol sont des contraintes qui<br />

n’ont pu être réellement maîtrisées et la carte archéologique<br />

obtenue reflète partiellement – comme le soulignent<br />

les auteurs de l’étude – celle des activités agricoles . En<br />

effet, l’abandon des labours et donc l’absence de renouvellement<br />

des indices en surface ont été considérés comme<br />

le principal obstacle pour la détection des sites.<br />

Dans le massif des Maures, un incendie a ravagé plus<br />

de 8 000 ha de forêt et de maquis en 1990, il fut suivi d’un<br />

projet de prospection archéologique, intégré au programme<br />

« Fréjus-Argens » mis en place un an avant le sinistre .<br />

. D’Anna, Leveau, Mocci 1995.<br />

. Projet « Hommes, espaces et techniques dans la région de Fréjus », sous<br />

Ces travaux de prospection, complétés par des sondages,<br />

ont permis de mettre en évidence une dynamique de peuplement<br />

particulière à ce massif, avec une occupation dense<br />

au second âge du Fer suivie d’une déprise et d’un hiatus<br />

dans l’occupation du massif durant l’Antiquité romaine .<br />

Les recherches méthodiques dans les massifs méditerranéens<br />

incendiés sont donc récentes et les premiers travaux<br />

ne remontent pas au-delà du début des années 1990<br />

alors même que la forêt s’embrase quasiment tous les étés,<br />

réduisant en cendres 25 000 hectares par an en moyenne.<br />

Dans le département des Pyrénées-Orientales, plus de<br />

50 000 hectares ont été détruits depuis 1973 et, à ce jour,<br />

seulement 2 000 ha ont fait l’objet de prospections archéologiques.<br />

Certes, depuis quelques années, ces recherches<br />

archéologiques ne peuvent plus être assimilées à des opérations<br />

d’archéologie préventive, car les aménagements des<br />

espaces à reboiser sont réduits au minimum. Le reboisement<br />

après l’incendie, avec la plantation de résineux sur<br />

des terrains aplanis au bulldozer, est désormais abandonné<br />

: les acteurs qui interviennent après le sinistre préfèrent<br />

accompagner la repousse et la reconquête naturelle de la<br />

forêt réduisant ainsi l’impact négatif sur le patrimoine.<br />

Les prospections menées sur ces massifs présentent un<br />

intérêt scientifique et patrimonial certain car elles offrent,<br />

en tous cas en Roussillon, des modèles de peuplement<br />

divergents de ceux de la plaine et permettent la mise au<br />

jour de vestiges dans un état de conservation remarquable.<br />

Sur le village de Ropidera par exemple, l’étude du<br />

bâti visible sans fouille a permis de lever le plan souvent<br />

complet de plusieurs maisons des XIV e -XV e siècles dont<br />

l’élévation était conservée jusqu’au premier étage.<br />

Le faible nombre d’opérations archéologiques sur ces<br />

massifs incendiés s’explique par la difficulté à mettre en<br />

place dans un délai très court des interventions d’envergure<br />

qui nécessitent un investissement lourd en temps, en<br />

fonction de la superficie du sinistre et de la nature du terrain,<br />

souvent accidenté dans le Midi et difficile à arpenter.<br />

De plus, excepté pour quelques cas particuliers, la reprise<br />

de la végétation est rapide et, dès le printemps et sur la<br />

zone qui nous occupe ici, l’herbe, les ronces et les buissons<br />

ont réduit quasiment à néant la lisibilité dès le mois de<br />

mai 2006, neuf mois après le passage du feu.<br />

la coordination de F. Audouze, J.-L. Fiches et S. Van Der Leeuw, avec pour<br />

objectif de suivre l’organisation et l’exploitation du bassin-versant de l’Argens<br />

entre le Néolithique et l’époque moderne, en combinant trois approches complémentaires<br />

(écologique, géographique et technologique).<br />

. Bertoncello, Gazenbeek 1997.<br />

. Données extraites de la base Prométhée (http ://www.promethee.com).

18 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

Juché sur un piton du chaos de Ropidera, face au Mas Molins, un superpe chêne liège dont l’écorce était encore<br />

exploitée dans la seconde moitié du XX e siècle. Six mois seulement après l’incendie, sa frondaison en panache défie<br />

la puissante tramontane soufflant du nord-ouest. (Cl. A. Catafau, printemps 2006).<br />

Projet collectif<br />

et moyens mis en œuvre<br />

Les premières reconnaissances effectuées sur le massif incendié de Rodès ont<br />

été réalisées dès le mois de septembre 2005, un mois environ après le sinistre et<br />

après les premières pluies d’automne qui ont délavé le sol. Le projet de prospection-inventaire<br />

a été mis en place à l’initiative de l’Association Archéologique<br />

des Pyrénées-Orientales qui joue, depuis plus de 20 ans, un rôle moteur dans<br />

les projets départementaux d’étude archéologique du territoire, notamment par<br />

la réalisation du programme d’inventaire des sites. Cette opération a fait l’objet<br />

d’une autorisation de prospection-inventaire délivrée par le Service Régional de<br />

l’Archéologie et a été en grande partie financée sur les fonds propres de l’Association,<br />

avec la contribution du CRHiSM (Université de Perpignan).<br />

Un projet d’étude diachronique des occupations humaines et de l’évolution des<br />

paysages a été mis en place en collaboration avec l’Université de Perpignan, le<br />

Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes et le laboratoire<br />

de géographie physique Médi-Terra. L’équipe de recherche a donc été constituée<br />

en regroupant des chercheurs d’horizons différents, dans un souci de réelle<br />

pluridisciplinarité, pouvant déboucher, nous l’espérions, sur une compréhension<br />

globale, géographique, historique et archéologique, du secteur. Afin de faire profiter<br />

chacun des éclairages des autres chercheurs et de permettre un véritable dialogue<br />

entre les disciplines, nous avons décidé de deux étapes antérieures à la publication<br />

de cet ouvrage : d’abord la rédaction du rapport de prospection-inventaire,<br />

qui a réuni à la fin de l’année 2006 la totalité des résultats des recherches de terrain<br />

et d’archives et les premiers textes de réflexion sur ces données. Chacun des<br />

chercheurs a donc eu à disposition,<br />

pour écrire son texte, les données et<br />

les analyses des autres collègues impliqués<br />

dans l’étude de la zone brûlée.<br />

Ensuite, l’organisation de deux journées<br />

d’études, les 1 er et 2 juin 2007,<br />

à l’Université de Perpignan, a permis<br />

de mettre en commun les premiers<br />

résultats, et de les présenter au public<br />

et aux acteurs du territoire (collectivités,<br />

associations) 10 .<br />

Une collaboration étroite a aussi<br />

été développée avec le Conseil<br />

d’Architecture, Urbanisme et<br />

Environnement (CAUE des P.-O.,<br />

conseil général) avec pour objectif<br />

de valoriser les résultats de nos travaux<br />

et de proposer aux communes<br />

et collectivités concernées des projets<br />

d’aménagement et de mise en<br />

valeur du patrimoine de la zone et<br />

des mesures de mise en protection<br />

des secteurs paysagers les plus remarquables.<br />

Cette collaboration a<br />

fait l’objet de plusieurs conférences et<br />

communications, elle donnera lieu à<br />

une publication future.<br />

L’équipe réunie pour les travaux<br />

de terrain, de laboratoire et d’archives<br />

est diverse, dans ses compétences,<br />

ses méthodes, ses professions, ses<br />

qualifications et ses rattachements.<br />

On y trouve, à la base, les membres<br />

de l’Association Archéologique des<br />

Pyrénées-Orientales, qui reflètent<br />

la richesse et la variété des acteurs<br />

de l’archéologie départementale :<br />

employés de l’AAPO, stagiaires étudiants,<br />

adhérents actifs ou retraités,<br />

enseignants du premier et du second<br />

10. Ces journées ont été organisées par l’association<br />

archéologique des Pyrénées-Orientales, l’université<br />

de Perpignan et le conseil général des Pyrénées-Orientales.<br />

Depuis cette date, une première<br />

communication au colloque d’Alguaire, où nous<br />

avions été invités par Jordi Bolòs et Enric Vicedo,<br />

nous a permis de présenter les premières conclusions<br />

partielles, v. Passarrius, Catafau 2009.

Introduction<br />

19<br />

degré ou de l’université, professionnels de l’INRAP ou de<br />

structures territoriales (pôle archéologique, conseil général<br />

des P.‐O.). Sont venus renforcer cette équipe, en fonction<br />

de nos sollicitations, quatre géographes : spécialistes<br />

des incendies de forêt, de la géomorphologie des Pyrénées,<br />

des aménagements ruraux contemporains, un géologue<br />

expert auprès des pouvoirs publics pour les carrières des<br />

P.-O., un archiviste connaisseur des fonds notariaux, deux<br />

historiens du monde rural et de l’entreprise des XIX e et<br />

XX e siècles, enfin une spécialiste en architecture traditionnelle<br />

et patrimoine des sociétés rurales. De ce qui aurait<br />

pu être un patchwork, un assemblage de contributions disparates,<br />

nous avons essayé de faire un livre. Au lecteur de<br />

juger si nous y sommes parvenus.<br />

Par son objet d’étude, ce projet était, pour nous, archéologues<br />

et historiens, à la fois séduisant et inquiétant. Qui<br />

ne parle aujourd’hui de « paysages » ? À ce mot les géographes<br />

et les historiens donnent le sens précis d’un espace investi<br />

et transformé par l’homme, du résultat de l’action séculaire,<br />

ou millénaire, de l’homme sur un espace. Il semble<br />

aujourd’hui que tous les spécialistes des sciences humaines<br />

raisonnent en termes de « paysage ». Le paysage est à la<br />

mode, il s’impose comme un mot « fourre-tout » qui veut<br />

exprimer une ambition renouvelée des chercheurs en lui<br />

donnant une dimension globale, presque exhaustive, des<br />

activités humaines. Pour nous, cette approche en terme de<br />

paysage était indispensable et inévitable. Elle s’imposait et<br />

nous a aussi imposé son cadre. Notre point de départ est<br />

géographique et territorial : des reliefs et un donné naturel,<br />

mais aussi des espaces transformés, dominés et délimités<br />

par les sociétés qui les occupent, les exploitent. Le défi<br />

que nous nous sommes donné était de tenter de mettre<br />

de l’histoire dans cette géographie, de tracer les évolutions<br />

chronologiques de cette occupation humaine pluri-millénaire,<br />

de dater des faits visibles, d’apparence immémoriale<br />

(les murettes, les cabanes, les chemins) ou d’autres à peine<br />

perceptibles (l’exploitation des chaos granitiques). Les résultats,<br />

on le verra, ne sont pas minces, même si les limites<br />

d’une « archéologie légère », celle d’une approche « de surface<br />

», par les seules prospections, sont souvent rappelées.<br />

Rappelées, mais non déplorées, car nous espérons que cet<br />

ouvrage apportera la preuve qu’une archéologie « superficielle<br />

», qui ne détruit rien et ne coûte guère, peut, renforcée<br />

par l’apport des spécialistes de toute nature, et avec<br />

le complément des archives, fournir des résultats valables,<br />

des informations neuves, des bases d’une réflexion enrichie<br />

sur le peuplement, l’habitat, l’occupation du sol, les activités<br />

des hommes, et surtout, donc, leurs évolutions.<br />

Prospection archéologique dans le massif incendié (cl. A. Catafau).

20 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

L’église et le pierrier du village de Ropidera peu après l’incendie (cl. P. Roca).<br />

Les connaissances préalables<br />

sur le secteur incendié<br />

Le secteur étudié ici n’avait jamais fait l’objet de prospections<br />

pédestres systématiques, même s’il avait été maintes<br />

fois parcouru, notamment par Yves Blaize ou le docteur<br />

Francis Catala dans les années 1950. Ce dernier s’est attaché<br />

à prospecter les secteurs du Col de Ternère ou de Motzanes<br />

(commune de Rodès), en marge de la zone brûlée. À propos<br />

du lieu-dit Cogulera, une crête rocheuse qui domine la vallée<br />

de Têt, Louis Bassède indique que « cette colline porte des<br />

vestiges préromains, peut-être un ancien oppidum qui aurait<br />

laissé son nom au lieu-dit voisin, Coma d’Otreira ou château<br />

des vautours » 11 . Cette information n’a pu être vérifiée par<br />

Jérôme Kotarba et Florent Mazière, qui n’ont collecté à cet<br />

endroit que deux fragments de céramique protohistorique.<br />

Lors de leur observation sur place, la densité de la végétation<br />

n’a pas permis de pousser au-delà les investigations et<br />

le site n’a pas été inventorié 12 . Au centre archéologique dé-<br />

11. Basseda 1990, p. 639.<br />

12. Kotarba, Castellvi, Mazière 2007, 539-540.<br />

partemental est conservée une ancienne collection déposée<br />

par Anny de Pous, ramassée à la Cogulera. Un inventaire<br />

récent de cette petite série permet de dater l’occupation de<br />

ce site des III e ‐II e siècles avant J.‐C. (céramique modelée, céramique<br />

grise monochrome, céramique de la côte catalane,<br />

amphore gréco-italique et ibérique) 13 .<br />

À environ 1 km à l’est se trouve le lieu-dit de La<br />

Guardiola dont le toponyme pourrait garder le souvenir<br />

de La Gaiardia, peut-être une tour ou une fortification,<br />

mentionnée dans la documentation en 953 et localisée,<br />

toujours par Louis Bassède, au nord de la Têt 14 . À l’intérieur<br />

du massif, l’un des sites de hauteur protohistoriques<br />

(l’« oppidum ») pris en compte dans cette étude<br />

avait été identifié par Yves Blaize et prospecté avant que<br />

le feu ne le libère du maquis dense qui le rendait difficile<br />

d’accès 15 . Le dolmen du Serrat Blanc, en bordure de l’une<br />

des pistes DFCI était également connu d’Yves Blaize.<br />

13. Ibidem.<br />

14. Basseda 1990.<br />

15. Blaize 1987, p. 7-12. Ce site a été désigné sous le nom d’« oppidum »<br />

dans cet ouvrage.

Introduction<br />

21<br />

Le village abandonné de Casesnoves avec sa tour sur motte et son église (cl. P. Roca).<br />

Le village médiéval déserté de Ropidera se trouve au<br />

cœur de la zone incendiée et a fait l’objet de plusieurs<br />

notes ou articles 16 . Jusqu’à l’incendie, les vestiges du village<br />

de Ropidera étaient noyés sous un épais maquis rendant<br />

difficile voire impossible leur appréciation. Seules<br />

les ruines de l’église étaient visibles et surtout son abside<br />

surmontée d’une tour massive, fortification dont font état<br />

les textes du début du XIV e siècle. Une rapide visite sur<br />

place a permis de percevoir une multitude de constructions,<br />

de murs délimitant des ruelles, probablement les<br />

derniers vestiges des habitations villageoises.<br />

Sur la commune d’Ille-sur-Têt enfin, le feu a parcouru<br />

la quasi-totalité de l’ancien territoire du village médiéval<br />

déserté de Casesnoves, épargnant l’église et la tour,<br />

et leurs abords immédiats où se trouvent les vestiges<br />

d’habitations.<br />

De l’autre côté du bassin versant, sur la commune de<br />

Bouleternère, les textes font état d’un autre lieu de peuplement,<br />

l’alleu de Croses mentionné dès 1011 (alode de<br />

Crodos). On retrouve ce lieu mentionné en 1267, 1319,<br />

16. Tosti 1987, Bolòs 1995, p. 500-502.<br />

1358 et en 1519 est cité le cimeterium de Croes 17 . Des<br />

vestiges médiévaux appartenant vraisemblablement à ce<br />

noyau de peuplement ont été signalés à proximité de<br />

l’église de Domanova, sur le versant est qui domine le<br />

ruisseau du Fagès 18 , en dehors de la zone concernée par<br />

l’incendie.<br />

Un des intérêts de la zone incendiée réside dans ses<br />

contrastes géographiques et environnementaux, on l’a<br />

vu, et à ce titre elle marque en direction méridienne<br />

la limite entre la plaine du Roussillon et la vallée du<br />

Conflent qui conduit aux hautes terres de Cerdagne et<br />

Capcir. Mais il réside aussi dans ses divisions politiques.<br />

En effet la <strong>montagne</strong> brûlée est une frontière, entre<br />

Fenouillèdes (Montalba), Roussillon (Ille) et Conflent<br />

(Tarerach, Rodès, Vinça). Vicomtés et comtés du Moyen<br />

Âge s’y rejoignent, s’en disputent les accès, contrôlent les<br />

passages. Puis, entre 1258 et 1659, du Traité de Corbeil<br />

au Traité des Pyrénées, la frontière entre royaumes de<br />

France et d’Aragon passe entre Montalba et Ropidera.<br />

17. Ponsich 1980.<br />

18. Tosti 1987.

22 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

Prospection archéologique sur le plateau de Rodès (cl. O. Passarrius).<br />

Le déroulement des recherches<br />

Borne frontière entre royaume de France et courronne d’Aragon, portant à sa base la<br />

date 1658, aujourd’hui limite des territoires d’Ille et de Montalba (cl. O. Passarrius).<br />

Le château de Vinça (cité dès le X e siècle), ceux de<br />

Montalba, de Rodès, de Casesnoves, les églises fortifiées de<br />

Ropidera et de Reglella, les murailles des villages de Vinça<br />

et d’Ille-sur-Têt témoignent des nécessités défensives et<br />

de la volonté d’affirmation politique des divers pouvoirs<br />

présents sur cet espace resserré. Il était intéressant de se<br />

demander dans quelle mesure cette position frontalière,<br />

la délimitation de ces territoires politiques était sensible<br />

dans le paysage et dans les usages que les hommes en<br />

faisaient. Perméables ou fermées, pleines de dangers ou<br />

riches d’opportunités, les frontières étaient-elles une réalité<br />

vécue par les populations voisines, étaient-elles réelles<br />

ou seulement abstraites ? Dans le paysage, nous les avons<br />

cependant rencontrées, sous la forme des bornes frontalières<br />

qui délimitent encore le territoire d’Ille-sur-Têt de<br />

celui de Montalba, et qui ne sont autres que les bornes<br />

entre États, rénovées en 1658, soit juste un an avant que<br />

l’annexion des comtés nord-catalans ne les rendent obsolètes<br />

d’un point de vue étatique, mais elles avaient continué<br />

à marquer le partage des territoires communaux, à<br />

l’époque entre Casesnoves et Montalba.<br />

Après la première phase de reconnaissance, les prospections<br />

pédestres ont démarré à la mi-novembre 2005,<br />

pour s’achever dans le courant du mois d’avril 2006, à raison<br />

de deux jours d’intervention par semaine. Elles ont<br />

été réalisées par une équipe d’une dizaine de personnes,<br />

chercheurs et bénévoles. Un stage de prospection destiné<br />

aux étudiants a été organisé durant les vacances scolaires<br />

du mois de décembre et a permis d’accueillir en continu<br />

une équipe d’une quinzaine de personnes. L’étude des<br />

terrasses et des aménagements agraires a été menée en<br />

parallèle et s’est achevée au mois de mai. Le relevé des<br />

ruines du village médiéval déserté de Ropidera a donné<br />

lieu à une opération à part entière, durant les vacances<br />

universitaires de printemps. Enfin, le relevé des bergeries<br />

et des enclos a été réalisé en grande partie durant l’été, à<br />

la fin de l’opération. D’autres opérations ponctuelles ont<br />

été effectuées jusqu’en octobre 2008 par de petites équipes<br />

de deux ou trois chercheurs afin de préciser certains<br />

points portant sur la préhistoire ou l’étude des marbres.<br />

Ces recherches ont souvent débordé du cadre strict du<br />

brûlis, en particulier celles qui ont concerné les berges du<br />

barrage de Vinca, lors de son étiage, pendant l’hiver 2007.<br />

Enfin, l’équipe de l’AAPO conduite par J.‐P. Comps pour<br />

la recherche des chemins a dédié ses sorties hebdomadaires<br />

à l’étude de ce territoire.<br />

Les reconnaissances préalables ont permis de subdiviser<br />

la zone en trois secteurs distincts pour lesquels l’investissement<br />

était très variable. Sur la partie nord de la

Introduction<br />

23<br />

Contraste entre une zone brûlée et une zone de maquis épargnée par l’incendie, où il est impossible de prospecter et de lire les<br />

éléments du paysage (cl. O. Passarrius).<br />

commune de Rodès, sur le plateau et à l’ouest du Bellagre,<br />

la topographie offre une zone propice aux installations<br />

humaines : relief assez doux, abris fournis par les chaos<br />

granitiques, dépressions humides et eaux abondantes en<br />

hiver. Lors de cette première phase, plusieurs sites ont été<br />

découverts ce qui nous a encouragés à mettre en place une<br />

prospection fine systématique de l’ensemble de la zone.<br />

Cette approche a consisté à parcourir le terrain en rangs<br />

serrés, espacés tous les 5 à 10 m, en piquetant et en signalant<br />

systématiquement à haute voix aux chefs d’équipes la<br />

nature et la densité des artefacts observés.<br />

Les concentrations de mobilier ont fait l’objet d’une collecte<br />

exhaustive de l’ensemble des céramiques et autres objets<br />

présents en surface. Le relevé des artefacts a été réalisé<br />

à l’aide d’un GPS. Sur le terrain, les prises de notes consistaient<br />

à relever la topographie du terrain, la végétation<br />

résiduelle, les aménagements culturaux postérieurs susceptibles<br />

d’avoir menacé l’intégrité des vestiges, la nature,<br />

l’état de conservation et la densité des céramiques, le taux<br />

de lisibilité et enfin l’observation de vestiges bâtis (murs...)<br />

présents en nombre en surface et pouvant être rattachés à<br />

la période d’occupation du site. À l’est du ravin du Bellagre<br />

et sur les versants qui dominent la Têt, notre prospection<br />

a été plus légère. La totalité de la surface a été parcourue<br />

mais de façon plus rapide et en rangs moins serrés compte<br />

tenu de la quasi absence de vestiges archéologiques. Il en<br />

a été de même pour la partie méridionale du feu, du col<br />

de Ternère aux hauteurs de Bouleternère où les aménagements<br />

récents (constructions, ouvertures de pistes, replantations<br />

au bulldozer) ont bouleversé le paysage. La totalité<br />

du territoire incendié a été parcouru et prospecté, plus ou<br />

moins finement en fonction des particularités du terrain,<br />

permettant ainsi l’inventaire de 74 sites archéologiques<br />

inédits.<br />

Dans le cadre de ce projet, une attention particulière a<br />

été portée à l’étude du paysage. L’analyse n’a pu bien entendu<br />

être réalisée sur l’ensemble du massif incendié. Elle<br />

s’est attachée à cinq secteurs, choisis pour leur représentativité.<br />

Ces secteurs, dont certains dépassent 70 ha de<br />

superficie, ont été finement prospectés et tous les aménagements<br />

visibles ont été pris en compte (terrasses, enclos,<br />

canaux, cabanes, bergeries...). Sur le terrain, l’analyse de<br />

chaque parcelle et le relevé des aménagements liés aux<br />

travaux de mise en culture ont été confrontés aux deux<br />

cadastres existant sur la zone : le plan cadastral dit napoléonien<br />

(1832/1834) et les cadastres de 1941/1946.

24 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

Cabane à encorbellement dans un paysage de terrasses (cl. A. Catafau).<br />

Terrasses découvertes par le feu, près de secteurs où le maquis a été épargné par l’incendie (cl. O. Passarrius).

Introduction<br />

25<br />

L’analyse des registres des états des sections a permis<br />

d’identifier les propriétaires et les types de cultures pratiquées<br />

et sur les communes de Montalba-le-Château<br />

et d’Ille-sur-Têt, qui ont conservé les registres de mises<br />

à jour de l’état de section (entre le XIX e et le milieu du<br />

XX e siècle), le suivi précis de l’histoire de chaque parcelle<br />

a permis de mieux comprendre les évolutions globales<br />

du territoire, touché par les crises phytosanitaires<br />

du XIX e siècle et l’effondrement démographique dû à<br />

la première guerre mondiale. La confrontation de ces<br />

données avec la collecte systématique du mobilier présent<br />

en surface a permis des tentatives de mise en phase<br />

chronologique de certains aménagements sans toutefois<br />

réussir à appréhender réellement les travaux de mises<br />

en culture antérieurs à l’Ancien Régime.<br />

Les cabanes et les constructions de pierre sèche ont<br />

toutes été relevées mais n’ont pas donné lieu à une étude<br />

spécifique qui aurait pu s’intéresser à la typologie et à<br />

l’évolution architecturale de ces bâtis vernaculaires qui<br />

génèrent tant de curiosité et de fascination 19 . Le nombre<br />

de publications récentes ou anciennes concernant<br />

ce thème a, comme le souligne Christian Lassure après<br />

Jean Chapelot, littéralement envahi la bibliographie,<br />

provoquant chez les chercheurs méfiance et désintérêt 20 .<br />

En Roussillon, de nombreux historiens ou archéologues<br />

se sont intéressés à ce thème : Pierre Ponsich à partir du<br />

milieu des années 1950 21 puis Anny de Pous 22 , Françoise<br />

Claustre 23 ou encore Jean Tosti 24 . Dans les recherches<br />

récentes, on peut aussi signaler les travaux entrepris par<br />

Christian Lassure, le dépouillement bibliographique<br />

qu’il a mené à bien sur ce thème et la fondation de la<br />

revue L’architecture rurale en pierre sèche en 1977 25 .<br />

Dans les Pyrénées-Orientales, les programmes de<br />

prospection-inventaire puis le Projet Collectif de<br />

Recherche sur la <strong>montagne</strong> cerdane (Estivage, structuration<br />

sociale d’un espace montagnard) dirigés par Christine<br />

Rendu ont abouti à la mise en place d’une approche ar-<br />

19. Dans la zone brûlée, près de 400 cabanes construites en pierre sèche, à<br />

la toiture en encorbellement ou couvertes de tuile ronde, ont été inventoriées<br />

et photographiées.<br />

20. Lassure, Repérant 2006, p. 6.<br />

21. Ponsich 1956, p. 305-317.<br />

22. Pous 1959a, Pous 1959b, Pous 1964a, Pous 1964b, Pous 1965,<br />

Pous 1967a, Pous 1967b, Pous 1967c, Pous 1969, Pous 1975, Pous 1976,<br />

Pous 1977, Pous 1984, Salavy, Pous 1985, Lassure, Pous 1977.<br />

23. Claustre 1985, p. 38-39.<br />

24. Tosti 1995.<br />

25. Revue devenue rapidement L’architecture rurale puis L’architecture vernaculaire.<br />

Citons aussi son dernier ouvrage consacré aux cabanes en pierre sèche<br />

en France (Lassure, Repérant 2006).<br />

chéologique et anthropologique des systèmes d’estivage<br />

dans la très longue durée avec notamment la fouille fine<br />

de nombreuses cabanes dont les plus anciennes ont été<br />

datées de l’âge du Bronze 26 . On est assez loin, avec les<br />

estives d’Enveigt comprises entre 1 900 et 2 100 mètres,<br />

des problématiques soulevées par l’étude qui nous occupe,<br />

les plus hauts sommets de notre zone culminant<br />

à 530 m, avec une altitude moyenne au niveau du plateau<br />

de 480 m. Et pourtant, depuis le début de l’âge du<br />

Bronze, l’élevage semble jouer un rôle non négligeable<br />

dans l’occupation, la mise en valeur et l’organisation de<br />

la <strong>montagne</strong> brûlée, autour de cuvettes hydromorphes<br />

creusées par déflation et dont les prés et les pâturages<br />

ont été fréquentés dès l’âge du Bronze.<br />

L’étude menée dans la <strong>montagne</strong> de Rodès fut pour<br />

nous tous un intermède dans nos recherches personnelles,<br />

une fenêtre ouverte sur d’autres problèmes, parfois<br />

bien différents de ceux posés dans la plaine où se<br />

concentre la quasi-totalité de l’archéologie aujourd’hui<br />

et de nos activités. Les prospections ont permis la mise<br />

au jour de nombreux sites, notamment de la Préhistoire<br />

récente ou du Moyen Âge, souvent des habitats mais<br />

aussi des dolmens, des fours à chaux, des tuileries, des<br />

zones d’extraction de matériaux avec des carrières de<br />

granit, de feldspath, de marbre ou des zones de débitage<br />

de meules de moulin. Ces résultats, les réflexions<br />

menées sur les périodes non représentées sur le terrain,<br />

ont permis de dresser les grandes lignes du peuplement<br />

du massif, depuis le Paléolithique jusqu’au XX e siècle.<br />

L’ensemble des données est issu des seules prospections<br />

et études documentaires et il nous est apparu nécessaire<br />

de montrer que ce type d’approche, sans fouille et avec<br />

des moyens limités, pouvait permettre de faire des observations<br />

sur l’occupation du sol et la mise en valeur<br />

d’un territoire en allant bien au-delà du simple travail<br />

d’inventaire. Bien évidemment, cette recherche ne peut<br />

se substituer à des fouilles – ayant pour but de confirmer<br />

les hypothèses mises en avant et de répondre aux<br />

nombreuses questions restées sans réponse – mais elle<br />

est susceptible d’en orienter les stratégies.<br />

26. Rendu 2003a, Rendu 2003b, p. 142-244.

26 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

Le plan que nous avons adopté pour cet ouvrage est<br />

logique et, somme toute, sans surprises ni originalité. Il<br />

part de l’événement, le feu, puis s’attarde sur le milieu,<br />

relief, eaux et sols, pour tracer le cadre de l’établissement<br />

des hommes. Vient ensuite la longue préhistoire, époque<br />

des premières occupations humaines, où la connaissance<br />

des temps anciens est liée à la genèse des paysages et des<br />

sols, et la préhistoire récente, celle des agriculteurs et pasteurs<br />

de l’âge du Bronze, artisans potiers et métallurgistes,<br />

qui amorcent la main mise de l’homme sur le paysage. La<br />

troisième partie s’intéresse aux traces d’un monde rural<br />

disparu, celui qui, après un relatif abandon dans la longue<br />

Antiquité, s’étend depuis le Moyen Âge jusqu’aux lendemains<br />

de la Révolution française, vivant en relation étroite<br />

avec les milieux dont il tire ses ressources. C’est le temps<br />

de la plus grande densité d’occupation et d’exploitation<br />

agro-pastorale de la <strong>montagne</strong>. Les prospections ont aussi<br />

révélé à quel point les ressources minérales du massif de<br />

Rodès-Montalba-Bouleternère étaient d’une grande importance<br />

pour ces hommes, qui n’étaient pas seulement<br />

paysans. Enfin la dernière partie fait le point des évolutions<br />

récentes, celles des deux derniers siècles, qui nous<br />

ont légué l’essentiel du paysage que nous contemplons<br />

maintenant. Des modes de vie et des travaux proches dans<br />

le temps que beaucoup d’entre nous ont connus ou entendus<br />

évoquer par leurs parents, et dont les traces s’effacent<br />

rapidement. Aujourd’hui, alors que des pratiques nouvelles<br />

de la <strong>montagne</strong>, résidence secondaire, aire de loisirs et<br />

de promenade, s’y substituent, nous avons aussi voulu en<br />

faire l’inventaire, pour peut-être parvenir à orienter les regards<br />

de ces néo-ruraux ou ruraux occasionnels vers un<br />

héritage à connaître et à sauvegarder.<br />

Mise au point sur les orthographes fautives, barbares ou dissemblables des toponymes de la Montagne brûlée<br />

L’orthographe des toponymes mineurs n’a été ni harmonisée ni corrigée, malgré de nombreuses formes de toute évidence erronées,<br />

et parfois de vrais barbarismes. Devant la variété des usages en vigueur chez les différents auteurs, certains pouvant avoir leur<br />

logique propre (orthographes des éditions successives des cartes IGN, graphies des cadastres anciens ou actuel, formes « figées »<br />

par les auteurs précédents ayant écrit sur le secteur, citations des textes anciens ou contemporains, etc.) nous avons renoncé à<br />

réécrire sous leur forme catalane correcte les toponymes mineurs dans les textes, les cartes, les tableaux, les légendes. Nous en<br />

demandons pardon aux amoureux et aux défenseurs de la langue catalane, qui trouveront dans Bécat 2008 et dans IEC 2007 les<br />

graphies correctes de quelques lieux-dits des villages ici étudiés. Seule l’orthographe de Ropidera et Casesnoves a été uniformisée,<br />

sauf oubli de notre part...<br />

Les directeurs de l’ouvrage

Première partie<br />

L’événement et le cadre<br />

Photo J. Roig - RMD agency

chapitre I<br />

L’incendie de Tarerach du 22-23 août 2005 :<br />

caractéristiques du feu et impact sur la végétation<br />

Johanna Faerber<br />

En région méditerranéenne, les incendies constituent<br />

un risque omniprésent. Dans les Pyrénées-Orientales, les<br />

statistiques PROMéTHéE ne dénombrent pas moins<br />

de 3 724 « feux de forêts » pour la période 1974 à 2007,<br />

soit une moyenne de 110 feux par an. L’incendie qui s’est<br />

déclaré le 22 août 2005 sur la commune de Tarerach<br />

n’est donc pas un phénomène isolé. Toutefois, il reste un<br />

événement exceptionnel par sa taille : avec 1970 ha parcourus,<br />

l’incendie occupe dans les statistiques la 4 e place.<br />

C’est le plus grand feu dans le département depuis 1978.<br />

Nous allons tenter de replacer le feu de Tarerach dans<br />

le contexte des incendies dans le département des Pyrénées-Orientales,<br />

de décrire les caractéristiques de l’incendie<br />

et d’analyser son impact sur la végétation.<br />

. Prométhée est une base de données sur les incendies de forêts de la<br />

région méditerranéenne. Conçue et lancée en 1973, cette opération couvre<br />

15 départements du Sud-Est.<br />

. D’après la définition officielle de PROMéTHéE, le terme « feu de forêt »<br />

regroupe dans les statistiques les « incendies qui ont atteint des forêts, landes,<br />

garrigues ou maquis d’une superficie d’au moins un hectare d’un seul tenant ».<br />

Toutefois, de nombreux feux d’une superficie inférieure à 1 ha ont été intégrés<br />

dans les statistiques (1 034 incendies pour les Pyrénées-Orientales, soit 27,5 %<br />

des feux).<br />

Les incendies dans les Pyrénées-<br />

Orientales<br />

En région méditerranéenne française, le risque de feu est<br />

maximal en été. Dans les Pyrénées-Orientales, 47 % des<br />

incendies se produisent dans les mois de juillet, août et<br />

septembre, contre seulement 12 % en hiver (décembre-février).<br />

La concentration des feux en été est assez constante<br />

dans le temps, car elle est la conséquence directe du climat<br />

méditerranéen avec ses étés chauds et secs.<br />

En termes de superficie, on note par contre des variations<br />

interannuelles importantes (graph. 1). Dans les<br />

Pyrénées-Orientales, la surface moyenne brûlée par an<br />

est de 1 477 ha, mais les chiffres réels s’échelonnent entre<br />

76 ha pour l’année la plus « froide » (1999) et 10 899 ha<br />

pour l’année la plus « chaude » (1978), soit 143 fois plus.<br />

Ces grandes différences s’expliquent pour une large partie<br />

par l’inconstance du climat méditerranéen : les précipitations<br />

affichent de fortes variations d’une année à l’autre,<br />

en termes de cumuls annuels comme de répartition au<br />

cours d’une année. Par conséquent, les périodes de sécheresse<br />

particulièrement propices à l’éclosion des feux sont<br />

plus ou moins nombreuses suivant les années.

30 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

Chapitre I<br />

12000<br />

surface incendiée (ha)<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

500 ha<br />

100

L’incendie de Tarerach<br />

31<br />

Les statistiques montrent que la conjonction de tous<br />

ces facteurs est assez rare : seulement quatorze très<br />

grands feux ont été recensés dans le département des Pyrénées-Orientales<br />

depuis la mise en place de PROMé-<br />

THéE (tableau 2). On note que le secteur Fenouillèdes-<br />

Aspres est particulièrement concerné par le phénomène ;<br />

les communes touchées par l’incendie de 2005 l’ont été<br />

déjà en partie par deux feux survenus en 1978.<br />

Année<br />

Date<br />

d’éclosion<br />

Heure Commune Surface<br />

1976 28-juil 12h Corbère-les-Cabanes 6600 ha<br />

1976 28-juil 13 h Sournia 1500 ha<br />

1978 31-août 10 h Campôme 2000 ha<br />

1978 12-sept 18 h Port-Vendres 2500 ha<br />

1978 18-sept 9 h Montalba-le-Château 1800 ha<br />

1978 23-sept 12 h Bouleternère 1800 ha<br />

1981 28-août 12 h Passa 500 ha<br />

1983 11-août 20 h Banyuls-sur-Mer 780 ha<br />

1986 20-juil 00 h Campôme 1260 ha<br />

1986 21-juil 05 h Banyuls-sur-Mer 1500 ha<br />

1986 26-août 16 h Latour-de-Carol 510 ha<br />

1989 26-août 13 h Opoul-Périllos 1500 ha<br />

2000 27-août 20 h Port-Vendres 500 ha<br />

2005 22-août 14 h Tarerach 1970 ha<br />

2 - Les très grands incendies dans les Pyrénées-Orientales (1974–2007).<br />

Source : statistiques PROMéTHéE.<br />

Figure 3<br />

On peut remarquer aussi que les très grands incendies,<br />

particulièrement intéressants pour une recherche archéologique,<br />

semblent avoir tendance à se raréfier. Le graphique<br />

3 replace les événements sur une échelle temporelle :<br />

seuls deux incendies ont eu lieu dans la deuxième partie de<br />

la période d’observation de 34 ans. S’agit-il d’une variation<br />

des conditions atmosphériques (périodes dangereuses avec<br />

sécheresse et vent moins nombreuses), d’un progrès en matière<br />

de lutte (détection plus précoce, moyens de lutte plus<br />

efficaces), de l’effet d’une meilleure prévention (sensibilisation<br />

de la population, cloisonnement du territoire par des<br />

coupures DFCI) ? Il est probable que c’est la conjonction<br />

de tous ces facteurs – combinés peut-être avec le facteur<br />

hasard – qui explique cette tendance. En tout état de cause,<br />

la rareté des très grands feux au cours de ces deux dernières<br />

décennies souligne l’intérêt de saisir l’occasion.<br />

Le feu de Tarerach<br />

L’éclosion du feu de Tarerach a été signalée le lundi<br />

22 août à 14 h 13, en bordure de la D17 qui relie les villages<br />

de Montalba et Tarerach, sur le territoire de cette dernière<br />

commune. L’origine du feu a été anthropique, fait<br />

habituel dans une région où seulement 2 % des feux sont<br />

causés par la foudre. Ici, de toute évidence, il s’agissait d’un<br />

allumage volontaire. L’éloignement du site des centres de<br />

secours a retardé l’intervention des pompiers : ils n’arrivent<br />

sur les lieux que 20 minutes après le signalement, à<br />

un moment où la superficie du feu est déjà estimée à 3 ha.<br />

Il est alors impossible d’éteindre le feu : d’après les données<br />

Météo-France (station d’Eus) et les enregistrements<br />

Nombre de très grands incendies/an<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1974<br />

1976<br />

1978<br />

1980<br />

1982<br />

1984<br />

1986<br />

1988<br />

1990<br />

1992<br />

1994<br />

1996<br />

1998<br />

2000<br />

2002<br />

2004<br />

2006<br />

3 - Nombre de très grands incendies (≥500ha) par an dans les Pyrénées-Orientales entre 1974 et 2007. Source : statistiques PROMéTHéE.

32 Archéologie d’une <strong>montagne</strong> brûlée<br />

Chapitre I<br />

de la cellule REX 66 rapidement dépêchée sur place, la<br />

tramontane souffle à 15 heures à 30km/heure, avec des<br />

rafales pouvant atteindre 72 km/h et une direction de<br />

NO (320°). La température de l’air est plutôt basse pour<br />

la saison (23°C à 15 heures), mais la tramontane se traduit<br />

par une humidité atmosphérique faible (36 % d’humidité<br />

relative).<br />

La progression d’un feu dépend aussi de l’hygrométrie<br />

de la végétation. Or, l’analyse des données Météo France<br />

relève pour le mois d’août 2005 un déficit hydrique marqué<br />

: la demie-année qui précédait l’incendie était beaucoup<br />

trop sèche, à l’exception du seul mois de mai qui<br />

avait affiché des précipitations à peu près « normales ».<br />

Ce déficit hydrique se traduit par un assèchement de la<br />

végétation : Cl. Moro (2005) indique pour le 22 août une<br />

teneur en eau de 42,2 % pour le Genévrier oxycèdre et de<br />

35,7 % pour le Ciste de Montpellier . Le seuil du dessèchement<br />

extrême (Indice de sécheresse >700) a été dépassé<br />

la veille de l’incendie. Notons que ces valeurs sont très<br />

faibles, mais pas exceptionnelles : au cours des dernières<br />

années, les chiffres enregistrés s’échelonnent en été entre<br />

35,1 et 61,5 % pour le Genévrier, et entre 28,6 et 60,4 %<br />

pour le Ciste de Montpellier. D’ailleurs, le même constat<br />

s’impose pour le vent, avec des valeurs élevées, mais pas<br />

exceptionnelles : les vitesses de pointe de la tramontane<br />

sont fréquemment supérieures à celles du 22 août, avec<br />

des rafales atteignant 90, voire 100 km/h. C’est donc bien<br />

la conjonction de facteurs défavorables qui est à l’origine<br />

de ce très grand feu : dessèchement du combustible, tramontane,<br />

intervention un peu tardive des pompiers...<br />

Les caractéristiques de la couverture végétale avant le feu<br />

sont le dernier paramètre à prendre en compte pour expliquer<br />

l’ampleur de l’incendie. Le secteur brûlé était majoritairement<br />

recouvert par un maquis assez dense, résultant<br />

de la dégradation de la forêt méditerranéenne due au surpâturage,<br />

aux défrichements et aux incendies. Toutefois,<br />

en même temps, ces formations buissonnantes constituent<br />

des successions secondaires progressives vers la forêt, après<br />

l’abandon de l’exploitation agricole et pastorale. Installés<br />

sur sol siliceux (arènes de granite du plateau de Montalba),<br />

les peuplements végétaux sont à structure et à composition<br />

spécifique légèrement variables suivant la profondeur<br />

du sol, l’exposition, la date du dernier feu... Toutefois, on<br />

y trouve toujours le même cortège floristique typique du<br />

maquis méditerranéen : Cistes (Cistus albidus L., C. monspeliensis<br />

L., Cistus laurifolius L.), Bruyère à balais (Erica<br />

scoparia L.) et surtout Bruyère blanche (Erica arborea L.),<br />

Genévrier oxycèdre ( Juniperus oxycedrus L.), Calicotome<br />

épineux (Calicotome spinosa [L.] Link), Pistachier lentisque<br />

(Pistacia lentiscus L.), Lavande stéchade (Lavandula stoechas<br />

L.), et, plus localement, Genêt d’Espagne (Spartium<br />

junceum L.) et Ajonc de Provence (Ulex parviflorus Pourr.).<br />

Cette formation buissonnante était en voie de colonisation<br />

par des ligneux hauts, en particulier par le chêne vert (Quercus<br />

ilex L.), mais aussi par le chêne-liège (Quercus suber L.),<br />

des oléastres (Olea europaea var. sylvestris L.), et, plus localement,<br />

quelques pins (Pinus pinea L.) ou des mimosas<br />

(Acacia dealbata Link).<br />

4 - Une formation buissonnante typique : maquis d’un âge d’environ 10 ans. Secteur<br />

Bouleternère, 25/5/2007.<br />

. La cellule REX 66 (Retour d’EXpérience sur les incendies de forêt dans les<br />

Pyrénées-Orientales) est une équipe Pompiers-Forestiers hors dispositif qui se<br />

déplace en observateur sur le feu selon un protocole établi SDIS/DDAF. L’objectif<br />

est de recueillir un maximum d’informations sur le déroulement des incendies<br />

marquants du département pour mieux anticiper les événements futurs.<br />

. Les données ont été récoltées à la station le Vigné (Eus), à 5 km du secteur<br />

incendié, dans le cadre du bilan annuel sur le combustible forestier méditerranéen.<br />

5 - Maquis d’un âge d’environ 30 ans ; strate arbustive dense, formation colonisée par<br />

des arbres. Secteur Bouleternère, 25/5/2007.

L’incendie de Tarerach<br />

33<br />

Par ailleurs, on constate la présence de formations arborescentes,<br />

dominées par des espèces caducifoliées, dans<br />

les secteurs les plus humides (ravins), ainsi que de quelques<br />

reboisements de résineux (pins surtout, mais aussi<br />

cèdres). Finalement, quelques bosquets de chêne-liège<br />

témoignent des activités économiques du passé. Néanmoins,<br />