Ornamental botanicals and rosette motifs 32 33 - Provincia di ...

Ornamental botanicals and rosette motifs 32 33 - Provincia di ...

Ornamental botanicals and rosette motifs 32 33 - Provincia di ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gli ornati vegetali e i motivi a rosoni<br />

A partire dal I sec. a.C. e poi in epoca imperiale, tra il I e II<br />

sec. d.C., si manifesta un graduale arricchimento dei motivi<br />

decorativi: le figure geometriche, infatti, si uniscono ai motivi<br />

vegetali, cre<strong>and</strong>o uno stile che per la sua ricchezza ornamentale<br />

e per l’uso insistito dell’elemento naturalistico, prende il nome<br />

<strong>di</strong> “stile fiorito”.<br />

Ad impreziosire i mosaici <strong>di</strong> questo periodo, infatti, troviamo<br />

tralci <strong>di</strong> acanto o d’edera, piante <strong>di</strong> vite, fogliette <strong>di</strong> ulivo,<br />

gemme pronte ad aprirsi, foglie cuoriformi e trilobate,<br />

infiorescenze a calice, <strong>rosette</strong>, stelle <strong>di</strong> quattro petali, <strong>di</strong>versi<br />

fiori policromi e fantasiosi a petali gigliati o semplicemente<br />

lanceolati.<br />

Spesso, una fascia naturalistica fa da cornice al tessuto<br />

geometrico: essa viene abitualmente decorata da girali d’acanto<br />

uscenti da una parte e dall’altra <strong>di</strong> un calathos centrale, mentre<br />

dagli steli interni spiccano protomi animali. Tale motivo trova<br />

ampia fioritura in epoca romana benché le sue ra<strong>di</strong>ci risalgano<br />

all’età ellenistica; in particolare, è tipica <strong>di</strong> questo periodo la<br />

rappresentazione del personaggio femminile alato che talvolta<br />

ve<strong>di</strong>amo emergere dal calathos centrale mentre trattiene con<br />

le mani il fregio che si sviluppa a destra e a sinistra del suo<br />

corpo.<br />

Nel III sec. d.C. la crisi economica, politica e culturale che<br />

coinvolge il mondo romano si riflette anche nelle espressioni<br />

artistiche cre<strong>and</strong>o un nuovo linguaggio formale: la decorazione<br />

vegetale, infatti, allontan<strong>and</strong>osi dai delicati e complessi arabeschi<br />

<strong>di</strong> età adrianea, tenderà verso effetti più vistosi e pesanti sia<br />

pure in qualche modo più naturalistici, come ad esempio, nei<br />

tralci da cui pendono grappoli e pampini o negli elementi<br />

floreali che nascono da crateri posti sugli angoli del mosaico.<br />

Talora, inoltre, nel campo tessellato bianco viene inserita una<br />

decorazione centrale a tappeto quadrato contenente un<br />

cerchio interamente occupato da un gr<strong>and</strong>e rosone con<br />

elementi <strong>di</strong>sposti a raggera e decrescenti verso il centro.<br />

<strong>32</strong> <strong>33</strong><br />

<strong>Ornamental</strong> <strong>botanicals</strong> <strong>and</strong> <strong>rosette</strong> <strong>motifs</strong><br />

Starting in the 1st century BC <strong>and</strong> continuing in Imperial era,<br />

between the 1st <strong>and</strong> 2nd century AD, we see the gradual<br />

growth of decorative <strong>motifs</strong>. The geometric figures combine<br />

with botanical <strong>motifs</strong> creating a style called stile fiorito (flowery)<br />

because of its ornamental richness <strong>and</strong> its consistent use of<br />

Naturalistic elements.<br />

In this period we find mosaics adorned with acanthus <strong>and</strong> ivy<br />

vines, grapevines, olive leaves, flower buds ready to open,<br />

heart shaped <strong>and</strong> tri-lobed leaves, flowering chalices, <strong>rosette</strong>s,<br />

four petaled stars <strong>and</strong> various imaginative, polychromatic<br />

flowers with lily or simple narrow leaves.<br />

Frequently a border of natural elements frames a geometric<br />

composition. This border is usually decorated with acanthus<br />

<strong>motifs</strong> coming out from both sides of a central calathos while<br />

animal shapes leap out from the internal stems. This motif<br />

became highly popular in the Roman era even though its<br />

origins date back to the Greek era. Also typical of this era is<br />

the representation of a winged woman who sometimes<br />

emerges from a central calathos while hol<strong>di</strong>ng a frieze that<br />

continues to the right <strong>and</strong> to the left of her body.<br />

In the 3rd century AD, the economic, political <strong>and</strong> cultural<br />

crisis that hit the Roman world is reflected in artistic expression<br />

creating a new formal language. We see the botanical<br />

decorations <strong>di</strong>stance themselves from the delicate <strong>and</strong> complex<br />

arabesques of the Adrianea era to become gau<strong>di</strong>er <strong>and</strong> heavier<br />

but in some ways more naturalistic. This can be seen, for<br />

example, in the grapes <strong>and</strong> leaves hanging from the vines or<br />

in the floral elements which emerge from craters positioned<br />

in the corners of the mosaic.<br />

Sometimes we find a white tessellated field interrupted by a<br />

central decoration consisting of a square mosaic which contains<br />

a circle completely covered by a <strong>rosette</strong> with elements ra<strong>di</strong>ating<br />

in a decreasing manner towards the centre.<br />

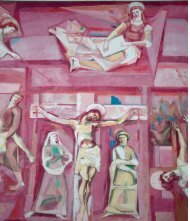

Sant’Angelo in Vado: mosaico della caccia, particolare

Ornati vegetali e rosoni Floral decorations <strong>and</strong> <strong>rosette</strong> <strong>motifs</strong>

34 35<br />

Pesaro<br />

Domus presso il Palazzo della <strong>Provincia</strong>.<br />

Mosaico del vano A, I-II sec. d. C.<br />

“...Nella fascia, dopo un rettangolo vuoto, si succedono riquadri<br />

con al centro un motivo decorativo che è ancora ben leggibile<br />

solo nei primi due: si tratta rispettivamente <strong>di</strong> un’infiorescenza a<br />

calice entro un girale, il tutto a tessere nere, e <strong>di</strong> una rosetta<br />

policroma a otto petali...”<br />

[Campagnoli, 2002, p. 98]<br />

“...si nota che una fascia bianca con riquadri profilati <strong>di</strong> nero ornati<br />

da fiori e da motivi stellari <strong>di</strong>vide il tappeto con i cerchi allacciati<br />

da un altro mosaico, che si intravede appena ai margini dello<br />

scavo...”<br />

[Merc<strong>and</strong>o, 2003, p. <strong>32</strong>1]<br />

Pesaro<br />

Domus presso il Palazzo della <strong>Provincia</strong>.<br />

Mosaico del vano A, I-II sec. d. C.<br />

“...Del tappeto opposto a fondo bianco, si vede una fascia<br />

marginata <strong>di</strong> nero, con girali e fiori intorno ad un motivo geometrico<br />

<strong>di</strong> losanghe. I fiori dei girali sono più schematici <strong>di</strong> quelli della<br />

fascia centrale e sembrano tutti neri; ancora però si alternano i<br />

calici e le <strong>rosette</strong> o le stelle <strong>di</strong> quattro petali...”<br />

[Merc<strong>and</strong>o, 1984, p. 212]

Pesaro<br />

Domus presso la sede della Banca delle Marche in via<br />

Perticari.<br />

Mosaico, II sec. d.C.<br />

“...L’interno dell’ esagono è completamente riempito da un rosone<br />

colorato: un fiore a tre petali ver<strong>di</strong> gigliati e tre pistilli rosa sorgenti<br />

da un seme a forma <strong>di</strong> ruota (a fondo rosso filettato <strong>di</strong> nero),<br />

si alterna con uno a sei petali elicoidali ver<strong>di</strong> con solcatura bianca,<br />

<strong>di</strong>sposti intorno ad uno stesso seme; l’esagono centrale sembra<br />

invece decorato con una serie <strong>di</strong> spirali, sempre <strong>di</strong>sposte a<br />

rosone…Al <strong>di</strong> fuori del cerchio, in uno degli angoli <strong>di</strong> risulta, si<br />

conserva uno dei motivi decorativi, in bianco e nero: da un’anfora<br />

nera con decorazioni bianche, si <strong>di</strong>partono, contrapposti, girali<br />

d’edera; nell’altro angolo rimane una fronda verticale affiancata<br />

da tralci, sempre d’edera...”<br />

[Campagnoli, 2002, p. 97]

36 37<br />

Colombarone<br />

Villa romana e Chiesa <strong>di</strong> San Cristoforo “ad Aquilam” in via<br />

Flaminia.<br />

Mosaico del vano B, III-IV sec. d.C.<br />

“...Schema compositivo <strong>di</strong> stelle formate dall’intersezione <strong>di</strong> due<br />

quadrati costituiti da matasse sfumate bianco rosse l’uno e bianco<br />

e nere l’altro determinanti un ottagono contenente una sorta <strong>di</strong><br />

fiore a petali alternati, quelli frastagliati <strong>di</strong> colore verde con contorno<br />

nero e quelli lanceolati rossi, con bottone centrale nero e tessera<br />

rossa nel mezzo...”<br />

“...Lungo la linea marginale si susseguono semiottagoni contenenti<br />

mezzo fiorone...”<br />

[Trovabene, 1998, p. 122]<br />

Colombarone<br />

Villa romana e Chiesa <strong>di</strong> San Cristoforo “ad Aquilam” in via<br />

Flaminia.<br />

Mosaico del vano L, III-IV sec. d.C.<br />

“...il vano L presenta su fondo bianco un motivo <strong>di</strong> cerchi che si<br />

intersecano a formare fiori quadripetali e quadrati dai lati convessi,<br />

con al centro un piccolo fiore schematizzato...”<br />

[Campagnoli, 2002, p. 162]

Sant’Angelo in Vado<br />

Domus presso Campo della Pieve in via Ghibelline.<br />

Mosaico <strong>di</strong> Bacco, I-IV sec. d.C.<br />

“...i quattro triangoli perimetrali tra le due circonferenze <strong>di</strong> tessere<br />

nere intervallate da quella centrale bianca ed il bordo costituito<br />

da linee <strong>di</strong> tessere nere (quella interna più sottile,le tre esterne<br />

alternate a linee bianche via via più ampie) e dalla fascia <strong>di</strong><br />

triangoli isosceli <strong>di</strong> tessere nere allineate con il vertice attaccato<br />

alla base del successivo, sono occupati da figure femminili che,<br />

con le braccia allargate, reggono imponenti racemi floreali con<br />

lunghi steli, foglie cuoriformi e frastagliate che si <strong>di</strong>partono dal<br />

busto delle figure stesse..."<br />

[De Marinis, Quiri, 2005, p. 840]<br />

Sant’ Angelo in Vado<br />

Domus presso Campo della Pieve in via Ghibelline.<br />

Mosaico <strong>di</strong> Medusa, I-IV sec. d.C.<br />

“...I quadrati delimitati dalla medesima treccia policroma che<br />

caratterizza il cerchio, presentano motivi geometrici e svastica<br />

complessa alternati a motivi floreali identici, costituiti da quattro<br />

boccioli che si <strong>di</strong>partono dalla rosetta centrale nel registro esterno;<br />

in quello interno i boccioli e le foglie sono più stilizzati, la rosetta<br />

centrale è polilobata e più complessa... i rombi presentano un<br />

fiore centrale con due stami e pistillo opposti... All’esterno del<br />

cerchio, nei quattro triangoli delimitati dalla cornice quadrata <strong>di</strong><br />

linee nere e fascia <strong>di</strong> triangoli quasi caliciformi con lati leggermente<br />

concavi, sono raffigurati vasi identici a coppie nei rispettivi campi<br />

opposti dai quali nascono vigorosi cespugli rampicanti con fiore<br />

centrale e rami con foglie cuoriformi o trilobate e gemme pronte<br />

ad aprirsi. I vasi, un calice ed un capace cratere, palesano, con<br />

le loro strutture e appen<strong>di</strong>ci, un origine da modelli metallici...”<br />

[De Marinis, Quiri, 2005, p. 841]

38 39<br />

Sant'Angelo in Vado<br />

Domus presso Campo della Pieve, in via Ghibelline.<br />

Mosaico geometrico, I-IV sec. d.C.<br />

“...mosaico a complessi motivi geometrici bianchi e neri e policromi...<br />

uno stretto rettangolo delineato dalla doppia treccia policroma<br />

e da una linea <strong>di</strong> tessere nere reca un bordo figurato occupato<br />

al centro da un cespo vegetale caliciforme dal quale si <strong>di</strong>partono<br />

due lunghi viticci attorcigliati con foglie e steli, che a loro volta<br />

formano quattro cerchi entro i quali sono raffigurate due coppie<br />

identiche ma speculari <strong>di</strong> animali: quelle interne pantere<br />

retrospicienti, quelle esterne capri selvatici in veloce movimento...”<br />

[De Marinis, Quiri, 2006, p. 598]<br />

Fano<br />

Museo Civico.<br />

Mosaico <strong>di</strong> Dioniso su pantera, I-II sec. d.C.<br />

“...Lungo uno dei lati minori del tappeto musivo corre una fascia<br />

che sottintende una partizione tra due zone pavimentate a<br />

mosaico. Questa è decorata con girali d’acanto uscenti da un<br />

calathos centrale. Il calathos è costituito da due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> foglie:<br />

dal suo centro emerge un personaggio femminile alato che<br />

trattiene con la mano destra e la mano sinistra rispettivamente<br />

l’inizio del girale destro e <strong>di</strong> quello sinistro. Le ondulazioni dei girali<br />

si svolgono organicamente e simmetricamente per tutta la<br />

lunghezza della fascia e dagli steli interni spiccano protomi<br />

animali...”<br />

[Purcaro, 1992, p. 289]<br />

“...Nei riquadri sono iscritti quadrati minori con i lati decorati con<br />

denti <strong>di</strong> lupo contenenti a loro volta quadrati più piccoli entro i<br />

quali è inserito un cerchio scuro decorato con una margherita a<br />

sei petali...”<br />

[Purcaro, 1992, p. 288]

Castelleone <strong>di</strong> Suasa<br />

Domus dei Coie<strong>di</strong>i presso il Parco Archeologico in strada<br />

<strong>di</strong> Pian Volpello.<br />

Mosaico del Vano BC, I-IV sec. d.C.<br />

“...Lo schema è incorniciato, sui quattro lati, dal motivo dei girali<br />

vegetali, desinenti in foglie a cuore, originati da un kantharos<br />

centrale...”<br />

[Laurenti, 1995, p. 407]<br />

Castelleone <strong>di</strong> Suasa<br />

Domus dei Coie<strong>di</strong>i presso il Parco Archeologico in strada<br />

<strong>di</strong> Pian Volpello.<br />

Mosaico del Vano E, I-IV sec. d.C.<br />

“...Gli esagoni (sette) ...sono ornati dalla stessa infiorescenza,<br />

mentre nell’esagono centrale, sempre entro una cornice a treccia,<br />

si esp<strong>and</strong>e un motivo a raggera <strong>di</strong> fiori e <strong>di</strong> foglie simili all’acanto<br />

che sorgono da un piccolo rosone. Un motivo a racemi occupa<br />

anche gli angoli <strong>di</strong> risulta...”<br />

[Merc<strong>and</strong>o, 2003, p. <strong>32</strong>9]<br />

“...decorazione <strong>di</strong> elegantissimi cespi vegetali, che nell’esagono<br />

centrale assume l’aspetto <strong>di</strong> una “gir<strong>and</strong>ola” acantizzata molto<br />

particolare e per la quale non conosco confronti iconograficamente<br />

pertinenti e qualitativamente <strong>di</strong> livello paragonabile a questo,<br />

soprattutto per il solido naturalismo che caratterizza proprio le<br />

parti vegetali...”<br />

[De Maria, 1996, p. 405]<br />

Alla pagina successiva: Pesaro, mosaico presso il Palazzo della <strong>Provincia</strong>,<br />

particolare

42 43<br />

Pesaro<br />

Domus presso la sede della Banca delle Marche in via<br />

Perticari.<br />

Mosaico, II sec. d.C.<br />

“...Sul fondo bianco si svolge con sobria policromia (rosa ocra,<br />

rosso, verde) la decorazione a esagoni <strong>di</strong>sposti intorno ad un<br />

esagono centrale, per gran parte non conservato. La cornice che<br />

racchiude il cerchio contenente la decorazione e che contorna i<br />

vari poligoni non è a treccia, ma è formata da una serie <strong>di</strong><br />

astragali e <strong>di</strong>schetti neri; una seconda cornice delimita ogni<br />

esagono con un motivo poco evidente ad elementi arcuati in<br />

rosso e rosso ocra; ancora una terza cornice sottile rossa e nera,<br />

racchiude la decorazione interna, formata da un rosone <strong>di</strong> sei<br />

petali ver<strong>di</strong>, ricurvi, sorgenti con motivo a gir<strong>and</strong>ola da un seme<br />

a forma <strong>di</strong> ruota...”<br />

[Merc<strong>and</strong>o, 2003, p. <strong>32</strong>9]<br />

Fano<br />

Domus presso il Teatro della Fortuna in Piazza XX<br />

Settembre.<br />

Mosaico, II-III sec. d.C.<br />

“...Una cornice con una treccia serpentiforme con occhio al<br />

centro inquadra un emblema quadrato entro il quale è inscritto<br />

un cerchio. La decorazione è costituita dallo sviluppo <strong>di</strong> intrecci<br />

curvilinei <strong>di</strong> fasce che danno origine ad un rosone formato da<br />

sei cerchi allacciati entro i quali sono inseriti cerchi minori. Lo<br />

spazio centrale <strong>di</strong> questi ultimi è privo <strong>di</strong> decorazione oppure<br />

vi sono inscritti rispettivamente esagoni a lati convessi o cerchi<br />

ottenuti con tessere <strong>di</strong> colore <strong>di</strong>verso. La zona centrale del<br />

rosone è occupato da un esagono <strong>di</strong> risulta, decorato con un<br />

fiore a sei petali...”<br />

[Purcaro, 1992, p. 293]

44 45

Ancona<br />

Museo archeologico delle Marche.<br />

Mosaico, III sec. d.C., dal Parco Archeologico <strong>di</strong> Fossombrone.<br />

“...intorno, <strong>di</strong>sposti simmetricamente si alternano motivi a croce<br />

con treccia bianca e rossa su fondo nero e ottagoni contenenti<br />

un ottagono più piccolo, con cornice a triangoli, che in tre casi<br />

contiene un quadrifoglio nero e nel quarto caso un fiore <strong>di</strong> otto<br />

petali lanceolati neri su fondo bianco. Il resto del tappeto è<br />

occupato da motivi <strong>di</strong> losanghe e al centro <strong>di</strong> ogni lato da un<br />

rettangolo con pelte contrapposte a motivi triangolari neri in<br />

campo bianco con seme rosso al centro. In un riquadro centrale<br />

è inscritto il rosone a triangoli bianchi e neri, con una foglia d’edera<br />

negli angoli <strong>di</strong> risulta. Intorno, <strong>di</strong>sposti simmetricamente, si alternano<br />

motivi a croce con treccia bianca e rossa su fondo nero e ottagoni<br />

contenenti un ottagono più piccolo, con cornice <strong>di</strong> triangoli, che<br />

in tre casi contiene un quadrifoglio nero e nel quarto caso un fiore<br />

<strong>di</strong> otto petali lanceolati neri su fondo bianco...”<br />

[Merc<strong>and</strong>o, 2003, p. <strong>32</strong>8]