Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

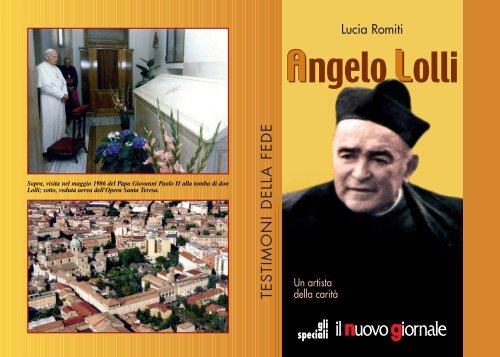

Sopra, visita nel maggio 1986 del Papa Giovanni Paolo II alla tomba di don<br />

<strong>Lolli</strong>; sotto, veduta aerea dell'Opera Santa Teresa.<br />

TESTIMONI DELLA FEDE<br />

Un artista<br />

della carità<br />

gli<br />

speciali<br />

Lucia Romiti<br />

A A<strong>Angelo</strong> L L<strong>Lolli</strong><br />

il nuovo giornale

Don <strong>Lolli</strong> nella foto della tessera dell'Ordine<br />

dei Giornalisti (1926).<br />

Edizioni “il Nuovo Giornale”,<br />

settimanale della diocesi di Piacenza-Bobbio<br />

ottobre 2009<br />

Direttore responsabile, Davide Maloberti<br />

Illustrazioni di Renato Vermi<br />

Direzione e redazione:<br />

Piacenza, via Vescovado 5<br />

Stampa: Grafiche Lama, Piacenza<br />

Perché questo libro<br />

Si è sporcato le mani don <strong>Angelo</strong><br />

<strong>Lolli</strong>, immergendole nelle ferite<br />

aperte degli esseri umani, dei<br />

derelitti senza speranza, degli<br />

emarginati della società. Appassionato<br />

sacerdote nella Ravenna<br />

anticlericale di inizio Novecento,<br />

ha conquistato il cuore di tutti,<br />

credenti e non credenti. E ci è riuscito<br />

con una sola arma, la più<br />

efficace: l’amore che non conosce<br />

confini, che sa uscire da sé superando<br />

se stesso e volando alto,<br />

verso Dio e le sue creature. Per<br />

quelle creature bisognose don<br />

<strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong> ha percorso le vie<br />

impervie e dolci della carità. Una<br />

carità che si è fatta sorriso, carezza,<br />

parola di conforto, gioia,<br />

azione. Ha fondato le “Suore della<br />

Piccola Famiglia di S. Teresa<br />

di Gesù Bambino” e l’“Opera di<br />

Santa Teresa”, una realtà di fede<br />

e assistenza ancora oggi in continua<br />

crescita, dove tutto è dono;<br />

una cittadella della carità, cuore<br />

pulsante di gratuità nel centro<br />

storico della città di Ravenna.<br />

L’AUTRICE<br />

Lucia Romiti, marchigiana, 29 anni, laureata in filosofia e<br />

giornalista dal 2004, ha frequentato, a Roma, il Master<br />

“<strong>Media</strong> Working Project” promosso dalla Pontificia Università<br />

Lateranense. Attualmente collabora con alcune testate<br />

locali, di cui una online, e alla redazione della rivista<br />

ufficiale del Rinnovamento nello Spirito.<br />

Indice<br />

NELLA RAVENNA DI FINE OTTOCENTO<br />

LA PRIMAVERA DELLA CARITÀ . . . . . . . . . . . . . pag. 1<br />

Quel segno portato dall’acqua . . . . . . . . . . . . . . . . “ 1<br />

Il monello di Dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 3<br />

Una Ravenna anticlericale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 4<br />

DALLE STRADE DELLA BORGATA<br />

ALLE STANZE DEL SEMINARIO . . . . . . . . . . . . . . pag. 6<br />

Il bacio a e’ Gagin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 6<br />

La musica fra talento e passione . . . . . . . . . . . . . . . “ 9<br />

FOLLE D’AMORE PER DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 12<br />

Prete per gli altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 12<br />

“Salire... sempre salire” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 14<br />

PER LE VIE CREATIVE DELLA CARITÀ . . . . . . pag. 17<br />

Quei piccoli nonnulla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 17<br />

A metà strada tra la terra e il paradiso . . . . . . . . . . “ 19<br />

Anche un giornale per i gioielli derelitti . . . . . . . . “ 22<br />

COME UNA BARCA SPINTA IN ALTO MARE. . . . . . pag. 24<br />

L’infermo apostolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 24<br />

“Confidate nel Signore” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 27<br />

L’Opera Santa Teresa oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 27<br />

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE<br />

DI DON ANGELO LOLLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29<br />

La vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 30<br />

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 32

NELLA RAVENNA DI FINE OTTOCENTO<br />

LA PRIMAVERA DELLA CARITÀ<br />

Quel segno<br />

portato dall’acqua<br />

“Amerò chi soffre e<br />

cercherò di raddolcire<br />

col mio affetto l’amarezza<br />

delle sue lacrime”.<br />

Asciugare le lacrime calde<br />

che rigano il volto dei<br />

poveri più miseri, dei<br />

malati senza speranza di<br />

guarire, dei malinconici<br />

che hanno smarrito la loro<br />

gioia in un tempo che<br />

fu. Leccare le ferite degli<br />

esseri umani. Fu questa<br />

la missione di don <strong>Angelo</strong><br />

<strong>Lolli</strong>. Questo il suo<br />

programma di vita. Questo<br />

il suo desiderio più<br />

grande. La voce afona,<br />

quasi senza timbro, gli<br />

occhi vivaci, l’aria bonaria,<br />

il sorriso benevolo<br />

sempre accennato sul<br />

volto, la veste talare nera<br />

e consumata che gli arrivava<br />

fino ai piedi, il cappello<br />

tricorno che si usava nel secolo<br />

scorso, e un cuore grande,<br />

pronto ad anticipare i bisogni<br />

dei derelitti della società.<br />

Per questo generoso sacerdo-<br />

L’immagine della “Madonna dei vicoli”,<br />

detta “Madonna del sudore”, che arrivò tra<br />

le mani della madre di don <strong>Lolli</strong> mentre lavorava<br />

come lavandaia e aspettava il suo<br />

bambino. Don <strong>Angelo</strong> tenne sempre nel suo<br />

ufficio quest’immagine.<br />

1<br />

te romagnolo, quegli scarti<br />

umani profumavano di Dio. E<br />

poi, la corona del rosario sempre<br />

tra le mani. Del resto, quando<br />

era ancora nel seno materno,<br />

la protezione della Madonna gli

Lavandaie presso il ponte degli Allocchi.<br />

era arrivata dal fiume. Era<br />

un’afosa giornata del luglio<br />

1880. Alla periferia di Ravenna,<br />

presso il ponte degli Allocchi,<br />

le lavandaie insaponavano i vestiti<br />

dei signori nel canale del<br />

Molino. Il fazzoletto sulla testa<br />

per ripararsi dal sole, la schiena<br />

curva sull’acqua, le mani impegnate<br />

a sfregare sull’asse del<br />

bucato. Chiacchieravano per<br />

sentire meno la fatica.<br />

Tra loro c’era Alba Pasi, alle<br />

prese con la biancheria della<br />

contessa Budi-Sclaffi e con un<br />

2<br />

pancione che non le alleggeriva<br />

certo il lavoro. “Mi pari la Madonna<br />

del sudore!”, le dice a<br />

un tratto guardandola asciugarsi<br />

la fronte, la Tuda, la più simpatica<br />

e rumorosa del gruppo. Intanto,<br />

spinto dalla corrente, arriva<br />

tra le mani delle donne un<br />

pezzo di cartone che sembra<br />

impermeabile.<br />

La Tuda lo sottrae all’acqua,<br />

lo asciuga strofinandoselo sulla<br />

veste. Era l’immagine della<br />

“Madonnina dei vicoli”, detta<br />

comunemente “Madonna del

sudore”. Immagine che si trovava<br />

in una cappellina sorta in un<br />

crogiuolo di stradine che dalla<br />

via Fiume Montone Abbandonato<br />

scomparivano nelle campagne<br />

di Ravenna. La Tuda non ha<br />

dubbi: quel “coso” venuto dall’acqua<br />

è per l’Albina. “Porterà<br />

fortuna al tuo bambino!”, le dice<br />

insistendo perché lo tenesse.<br />

E la mamma di <strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong><br />

non esitò a conservare gelosamente<br />

quella Madonnina di cartone<br />

affiorata dal canale. Un<br />

buon augurio, un segno, una<br />

promessa, che il futuro <strong>Angelo</strong><br />

custodirà con altrettanta cura<br />

nel suo ufficio di sacerdote.<br />

Il monello di Dio<br />

La casa di Alba e Orlando<br />

<strong>Lolli</strong>, nella borgata di San Biagio,<br />

in via Scaletta 82, era una<br />

di quelle che stavano in piedi<br />

per miracolo; con il puntello di<br />

san Benedetto, diceva qualcuno.<br />

Muri di malta e mattoni<br />

crudi tra viuzze fangose e polverose<br />

popolate da proletari,<br />

gente di cui poteva leggersi la<br />

fatica di vivere nelle rughe del<br />

volto; gente semplice, abituata<br />

al sacrificio, che come ricchezza<br />

aveva quella dei figli. E<br />

spesso, per poterli sfamare, si<br />

toglieva il pane dalla bocca.<br />

Orlando era un bracciante. La<br />

3<br />

sua paga giornaliera? Una lira e<br />

trenta centesimi. A casa c’erano<br />

già Rosa, nata nel 1869, e Romeo,<br />

arrivato quattro anni dopo.<br />

Giovanni e Luigi erano morti a<br />

nove e sedici mesi. L’Albina<br />

aveva le sue giuste preoccupazioni<br />

pensando al bambino che<br />

portava in grembo. Quando nasce,<br />

il 21 agosto 1880, lo chiama<br />

<strong>Angelo</strong> Maria. Lo battezza il<br />

giorno dopo, in Duomo. Nel nome<br />

dell’ultimo nato della famiglia<br />

<strong>Lolli</strong>, già il programma della<br />

sua vita: essere l’angelo della<br />

carità, un angelo in carne e ossa,<br />

senz’ali se non quelle dell’amore<br />

che non conosce confini,<br />

della gratuità che si fa carezza,<br />

sorriso, azione, sollievo, speranza.<br />

Sarà l’amico dei poveri, disposto<br />

a tutto per vedere un cenno<br />

di gioia sul loro volto, sarà<br />

padre e fratello degli emarginati<br />

della storia.<br />

Eppure nei primi anni della<br />

sua vita “il monello di Dio”,<br />

come lui stesso amava definirsi,<br />

non fu propriamente un angioletto.<br />

Di bricconate ne combinava<br />

eccome. Vivace, irrequieto,<br />

con quell’aria sbarazzina e<br />

un po’ temeraria che lo accompagnerà<br />

anche da adulto nella<br />

sua via alla carità, <strong>Angelo</strong> passava<br />

il giorno fuori casa, “in<br />

mezzo al fango della strada”,<br />

dirà lui. La sorella Rosa riusci-

va a stento a tenerlo a bada. E<br />

capitava spesso che mamma Alba,<br />

quando al tramonto tornava<br />

stanca nella sua borgata alla periferia<br />

di Ravenna, dovesse andarlo<br />

a cercare fra le viuzze.<br />

Con tanto di bastone in mano.<br />

Era un discolo <strong>Angelo</strong> Maria.<br />

Ma di un’intelligenza che faceva<br />

cullare nel padre, Orlando,<br />

un sogno: farlo studiare. Ci<br />

pensava Alba a riportarlo coi<br />

piedi per terra: “La lucerna<br />

senza rampino – diceva con sano<br />

realismo e con lo sguardo<br />

basso – non sta appesa”.<br />

Una Ravenna<br />

anticlericale<br />

I <strong>Lolli</strong> erano detti “quelli di<br />

pocacarne”, per indicare la magrezza<br />

dovuta alla povertà. A<br />

quel numero 82, dove abitavano<br />

venti famiglie in tutto, tre persone<br />

erano in carcere e un ragazzo<br />

a Bologna, in un istituto<br />

di correzione. In quel rione le<br />

diseguaglianze e i cambiamenti<br />

sociali si sentivano sulla pelle.<br />

Erano graffianti le umiliazioni,<br />

lasciavano i segni sul dorso<br />

bruciato dal sole, lo facevano<br />

piegare. Ma la dignità, quella<br />

rimaneva: si leggeva negli occhi.<br />

I sacrifici pesavano come macigni,<br />

ma non schiacciavano il<br />

4<br />

desiderio di riscatto, la voglia<br />

sempre più forte di un po’ di<br />

giustizia. Il quarto stato, proletariato<br />

che avanzava con i figli<br />

in braccio, chiedeva migliori<br />

condizioni di vita. Qui ed ora.<br />

Certo, non smarriva la capacità<br />

di accettazione della durezza<br />

dell’esistenza, ma non si lasciava<br />

più consolare solo dalla speranza<br />

di un paradiso giusto. Soprattutto<br />

dopo il malgoverno<br />

dello Stato pontificio, che anche<br />

in quelle zone aveva lasciato<br />

un segno forte. E purtroppo<br />

negativo. Il potere temporale<br />

della Chiesa, finito nel 1870 tra<br />

il rumore della breccia di Porta<br />

Pia, non si era distinto dagli altri<br />

poteri umani, non aveva risparmiato<br />

niente ai poveri. Che<br />

ora guardavano con diffidenza<br />

alla Chiesa e ai suoi uomini,<br />

non esitando a chiamarli con<br />

disprezzo: “preti della malora”,<br />

“sacchi di roba sporca”.<br />

“Il mondo sta su con le bestemmie”,<br />

esclamavano i romagnoli<br />

di allora. A farli parlare,<br />

oltre al pregiudizio anticlericale,<br />

la rabbia che nasceva dalla<br />

disperazione. Una disperazione<br />

però che non toglieva del tutto<br />

Dio dall’orizzonte interiore, ma<br />

nel profondo di quelle anime<br />

stanche e generose continuava a<br />

invocarlo. In Romagna, poi, oltre<br />

a un forte anticlericalismo,

dilagava l’anarchismo, la lotta<br />

cioè ad ogni potere costituito. E<br />

l’anarchico russo Bakunin aveva<br />

individuato proprio in quelle<br />

terre di lavoratori il luogo ideale<br />

della rivoluzione proletaria.<br />

Ai tempi in cui il piccolo <strong>Angelo</strong><br />

Maria <strong>Lolli</strong> si affacciava<br />

alla vita, qualcosa cominciava a<br />

cambiare per i lavoratori ravennati.<br />

Nel marzo 1883, la vide<br />

anche <strong>Angelo</strong>, che allora aveva<br />

tre anni, una massa di braccianti<br />

spostarsi dai borghi e dalle<br />

campagne fino in città per commemorare<br />

la Comune di Parigi.<br />

Un evento lontano nel tempo e<br />

nello spazio, avvenuto il 18<br />

marzo 1871 nella capitale francese;<br />

una parentesi che per dieci<br />

settimane aveva visto al potere<br />

la classe operaia. Un’esperienza<br />

dalla fortissima carica<br />

simbolica.<br />

La coscienza della propria dignità<br />

e la consapevolezza di potercela<br />

fare a riscattarsi aumentò,<br />

tra la gente romagnola,<br />

con l’elezione - nell’ottobre<br />

1882 - del primo deputato socialista<br />

della storia italiana: il<br />

ravennate Andrea Costa. È uno<br />

stimolo per abbandonare le idee<br />

anarchiche e conquistarsi dei di-<br />

5<br />

ritti nella legalità. Ci si mette<br />

insieme, sicuri che l’unione fa<br />

la forza, che la solidarietà oltre<br />

a far bene al cuore è anche utile,<br />

che il mutuo soccorso, il reciproco<br />

aiuto, può essere una via<br />

di emancipazione sociale, di riscatto<br />

della propria condizione.<br />

L’8 aprile del 1883 nasce<br />

l’Associazione generale degli<br />

operai braccianti del comune di<br />

Ravenna. 303 i soci fondatori,<br />

in poco tempo salgono a 2.500<br />

gli iscritti. Tra loro c’è anche<br />

Orlando <strong>Lolli</strong>. L’impegno civile<br />

non è estraneo a questa famiglia.<br />

Gli antenati di Orlando<br />

avevano dato il loro tributo di<br />

sangue ai moti risorgimentali.<br />

Così, quelli della moglie Alba.<br />

Ora la battaglia va avanti con<br />

le armi della solidarietà, valore<br />

cristiano in una terra solo apparentemente<br />

scristianizzata. In<br />

una città, Ravenna, dove un sacerdote<br />

speciale dirà: “Chi dona<br />

al povero impresta a Dio”.<br />

Ricomponendo così nel cuore<br />

della gente la frattura con la<br />

Chiesa, risvegliando nel popolo<br />

una religiosità innata. Ma ora<br />

quel sacerdote è ancora un piccolo<br />

bricconcello che tra qualche<br />

anno entrerà in seminario.

DALLE STRADE DELLA BORGATA<br />

ALLE STANZE DEL SEMINARIO<br />

Il bacio a e’ Gagin<br />

In quella casetta umida di via<br />

Scaletta si dormiva tutti in una<br />

stanza. Ora Rosa, la figlia più<br />

grande, è una signorina, e ha<br />

bisogno di riservatezza. La situazione<br />

dei braccianti è leggermente<br />

migliorata, e anche quella<br />

di Orlando, il capofamiglia.<br />

Perché non cercare un’abitazione<br />

appena più grande? I <strong>Lolli</strong> si<br />

sono da poco trasferiti nella vicina<br />

via dei Pozzi, quando su di<br />

loro si abbatte un dolore grande:<br />

muore Rosa, appena diciassettenne,<br />

a causa del colera.<br />

Non ci avrebbe scommesso<br />

nessuno sul ritorno dell’epidemia.<br />

Del resto, quella del 1855<br />

sembrava essersi portata via<br />

tutto quello che poteva. E invece<br />

il 1° maggio dell’ ’86, a Ravenna<br />

si registra la prima morte<br />

per colera. Ci siamo di nuovo.<br />

Nel mese di agosto l’intera Romagna<br />

è colpita. Solo Ravenna<br />

piange 513 morti. La maggior<br />

parte di loro si contano nei due<br />

sobborghi popolari: San Rocco<br />

e San Biagio. Non è una novità:<br />

i più colpiti dalle malattie epidemiche<br />

sono sempre i più po-<br />

6<br />

veri. Nel rione San Francesco<br />

da Paola, dove abita la famiglia<br />

<strong>Lolli</strong>, il colera entra in casa e<br />

ne esce con sulle spalle la sorella<br />

di <strong>Angelo</strong>, la stessa che fino<br />

a quel momento gli aveva<br />

fatto un po’ da mamma.<br />

Rimane la stanza vuota; come<br />

svuotato dal senso della perdita<br />

resta per molti anni il cuore di<br />

Alba e Orlando. Ma la vita va<br />

avanti, e quella stanza i <strong>Lolli</strong><br />

non possono proprio permettersi<br />

di lasciarla vuota. La affittano<br />

a Lucia Casadio, detta<br />

“Luzì”, una donna di venticinque<br />

anni. Una giovane pia,<br />

un’anima bella, piena di fede.<br />

Inizierà il piccolo Angiolino alla<br />

preghiera, lo preparerà alla<br />

comunione e alla cresima. Gli<br />

donerà quell’educazione religiosa<br />

che Alba e Orlando, presi<br />

dalla fatica quotidiana di guadagnarsi<br />

il pane, non sapevano<br />

offrirgli. Gli insegnerà a vedere<br />

oltre. Sarà lei ad instillare nel<br />

suo cuore grande il vino buono<br />

della carità.<br />

Quando assiste alla prima<br />

Messa cantata, nella parrocchia<br />

di San Biagio, <strong>Angelo</strong> ha 8 anni.<br />

A celebrarla, un prete novel-

lo: Pietro Fabiani. “Voglio diventare<br />

pretino anch’io” mormora<br />

a Luzì durante la funzione<br />

religiosa.<br />

Come l’avrebbero presa in<br />

casa <strong>Lolli</strong>? Quando timidamente<br />

la giovane donna tira fuori il<br />

discorso, Orlando si vede già<br />

spingere le sue carriole di fieno<br />

alla mercé delle canzonature<br />

sferzanti dei braccianti. Un figlio<br />

prete da quelle parti non<br />

era certo un bel biglietto da visita!<br />

La gente avrebbe iniziato a<br />

guardarlo dall’alto in basso. Ma<br />

tra le immagini che in quel momento<br />

gli affollano la mente, ce<br />

ne è anche un’altra: il suo figliolo<br />

intento a studiare, come i<br />

figli dei ricchi. E non era questo<br />

che aveva sempre desiderato<br />

per Angiolino?<br />

Rimaneva però un problema:<br />

chi avrebbe pagato la retta del<br />

seminario? Luzì, donna di preghiera<br />

e di azione, aveva un’idea.<br />

Un giorno porta Angiolino<br />

a far visita allo zio Ferdinando,<br />

caffettiere. Il fratello di Orlando<br />

aveva un debole per quel nipotino<br />

simpatico e intelligente.<br />

“Vuole entrare in seminario?<br />

Ci penso io!”, disse sicuro.<br />

Così era caduto l’ultimo ostacolo,<br />

quello economico, e a<br />

Luzì, sulla strada del ritorno a<br />

casa, non rimaneva che passare<br />

a ringraziare il Signore nella<br />

7<br />

chiesetta di San Francesco da<br />

Paola. Guardando la tela del<br />

Barbiani che riproduce l’immagine<br />

del santo, <strong>Angelo</strong> nota il<br />

motto latino “charitas”. Ne<br />

chiede spiegazioni alla sua giovane<br />

maestra che risponde non<br />

limitandosi a tradurre la parola<br />

in italiano: “Non vuol dire solo<br />

fare la carità, dare un’elemosina<br />

ai poveri. Ai poveri prima<br />

bisogna volergli bene. Tu ci<br />

vuoi bene al tuo fratellone Romeo?<br />

Ma anche e’ Gagìn dla<br />

Placidia è tuo fratello”. E’ Gagin<br />

era uno sciancato che mendicava<br />

alla porta della chiesa.<br />

Usciti, Angiolino gli dà un bacio<br />

con lo schiocco sulla guancia<br />

ingiallita dal tempo e dagli<br />

stenti. Luzì e il barbone rimangono<br />

senza fiato.<br />

Era il gesto spontaneo e innocente<br />

di un bambino che conosce<br />

solo la verità del cuore, non<br />

ancora intorpidita dai pregiudizi<br />

della vita. Ma, in nuce, è<br />

l’uomo che esclamerà: “Come<br />

sto bene allorquando ho la certezza<br />

quasi evidente di aver<br />

asciugato delle lacrime, di aver<br />

fatto sorridere un raggio di sole<br />

attraverso un cielo nebuloso”.<br />

Non la carità episodica, ma la<br />

carità come metodo, atteggiamento,<br />

come costante disposizione<br />

dell’animo. Lui ne sarebbe<br />

stato capace.

“Ai poveri - disse la maestra al piccolo <strong>Angelo</strong> - prima bisogna<br />

volergli bene. Tu ci vuoi bene al tuo fratellone Romeo?<br />

Ma anche e’ Gagìn dla Placidia è tuo fratello”. E’ Gagin era<br />

uno sciancato che mendicava alla porta della chiesa. Usciti,<br />

Angiolino gli dà un bacio con lo schiocco sulla guancia ingiallita<br />

dal tempo e dagli stenti. Luzì e il barbone rimangono<br />

senza fiato.<br />

8

La musica fra talento<br />

e passione<br />

Scriverà rivolgendosi a Dio<br />

nelle sue meditazioni spirituali:<br />

“Godo di chiamarmi il vostro<br />

piccolo monello che voi avete<br />

tratto dalla strada, che avete<br />

adottato come figlio, portato<br />

nella vostra casa e rivestito con<br />

eleganza degli abiti vostri. Dovrei<br />

impazzire di riconoscenza”.<br />

Il “monello di Dio” entra<br />

nel seminario di Ravenna a 10<br />

anni, il 3 novembre 1890. Per<br />

lui, lo zio Ferdinando ha voluto<br />

il meglio. Ha scelto il seminario<br />

“dei signori”, dove la retta era<br />

più alta e il livello di studi maggiore.<br />

Avvolto nella lunga palandrana<br />

che gli arriva alle caviglie,<br />

il colletto inamidato,<br />

<strong>Angelo</strong> è composto e serio, non<br />

sembra quasi il birichino di<br />

sempre. Luzì non fa altro che<br />

ripetere: “Oh, che bel pretino!”.<br />

E Alba, la mamma, con<br />

l’abituale realismo da lavandaia<br />

avvezza alle sconfitte, non riesce<br />

a non esclamare: “‘Don’ se<br />

la dice”, se cioè arriverà a celebrare<br />

messa.<br />

Le regole rigide del seminario<br />

insegnano ad <strong>Angelo</strong> la disciplina,<br />

ma non ne piegano l’irruenza<br />

e la vivacità. Si distinguerà<br />

sempre, da bambino come da<br />

adulto, per quella forza di osare,<br />

9<br />

<strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong> appena entrato in seminario<br />

nel 1890.<br />

di andare al di là, di salire le<br />

vette. Come quando si arrampica<br />

sui cornicioni della chiesa di<br />

San Girolamo, inglobata nell’edificio<br />

del seminario di piazza<br />

del Duomo. Erano in corso i lavori<br />

di restauro. Da terra, il vicerettore<br />

– che poi diverrà rettore<br />

– don Bignardi, pallido per la<br />

paura, gli intima di scendere. E<br />

una volta sceso, <strong>Angelo</strong> si prende<br />

un bel ceffone. “Ma alla fine<br />

il rettore – racconterà in seguito

– è diventato il mio più grande<br />

amico”. In effetti il piccolo <strong>Lolli</strong><br />

si faceva voler bene, nonostante<br />

le bricconate.<br />

Per le vacanze estive i ragazzi<br />

del seminario venivano portati<br />

in una villa di campagna a Piangipane.<br />

Davano vita a delle recite<br />

teatrali e lui, il più disinvolto,<br />

aveva sempre una parte principale.<br />

Era un capogruppo, un trascinatore,<br />

uno che riusciva a risvegliare<br />

negli altri l’entusiasmo.<br />

Pieno di spirito di iniziativa,<br />

mise insieme un’orchestrina,<br />

un complesso musicale senza<br />

pretese, di una decina di seminaristi.<br />

Lui suonava il flauto.<br />

La musica diventò per <strong>Angelo</strong><br />

una passione. Cocciuto e tenace,<br />

migliorò la sua formazione<br />

frequentando corsi di specializzazione<br />

dai monaci benedettini<br />

di Badia di Torrechiara; poi<br />

continuò gli studi a Loreto. Per<br />

trent’anni sarà maestro del coro<br />

e organista del Duomo. Novello<br />

sacerdote, dirigerà la Schola<br />

Cantorum in occasione della<br />

celebrazione funebre per la<br />

morte di papa Leone XIII, il 27<br />

luglio 1903. Di talento ne aveva<br />

<strong>Angelo</strong>!<br />

Del resto l’amore per il bello<br />

non lo abbandonerà mai. Anzi,<br />

si compirà definitivamente<br />

quando il bello in cui immergersi<br />

sarà il malato cronico, il sor-<br />

10<br />

domuto, il cieco, l’anziano, il<br />

povero scartato dagli sguardi<br />

della gente. Quel povero, lui lo<br />

considererà testata d’angolo: la<br />

più bella, la più resistente, la più<br />

utile. Una testata dove indelebile<br />

è la traccia dei lineamenti di<br />

Cristo. Quelle anime dimenticate<br />

dal mondo, eppure contenitori<br />

di un mistero irriducibile, saranno<br />

la sua casa e la sua famiglia,<br />

il suo primo pensiero.<br />

Durante il seminario e nei primi<br />

anni di sacerdozio, Dio lo<br />

prepara lentamente a questa<br />

missione specifica, forgiandolo<br />

nelle delusioni e nelle umiliazioni.<br />

“Quanto mi ha tentato –<br />

confesserà in seguito – il pensiero<br />

di diventare un personaggio<br />

illustre nella musica!”. E<br />

dire che le carte ce le aveva tutte.<br />

Fu l’arcivescovo Morganti a<br />

scegliere di non privarsi di quel<br />

prete, in una Ravenna che di<br />

preti come lui ne aveva un gran<br />

bisogno. Il commento del giovane<br />

<strong>Lolli</strong> sarà amaro: “Mi sono<br />

visto chiudere tutte le strade,<br />

e ho dovuto rassegnarmi ad essere<br />

una mediocrità trascurabile”.<br />

Il suo cuore è gonfio di sogni,<br />

di ideali, di voglia di fare<br />

del bene. Del resto un’anima<br />

piena di zelo non conosce riposo,<br />

come diceva santa Teresa del<br />

Bambino Gesù, la santa che <strong>Angelo</strong><br />

amò tanto da intitolarle la

sua Opera.<br />

È un uomo appassionato<strong>Angelo</strong><br />

<strong>Lolli</strong>, appassionato<br />

degli esseri<br />

umani e di<br />

Dio. Ha 18 anni<br />

quando il suo<br />

cuore comincia a<br />

battere anche per<br />

un altro sogno:<br />

diventare missionario.<br />

Stracolma<br />

di un amore che<br />

non può contenere,<br />

la sua anima<br />

insegue il dono<br />

totale, il dono di<br />

sé. È deciso a<br />

scegliere la via<br />

della missione.<br />

Prende contatti<br />

con un Istituto<br />

missionario del<br />

nord Italia. Ma il<br />

3 novembre 1898<br />

scrive: “Gli ostacoli sono tanti,<br />

le suppliche e le lacrime di mia<br />

madre mi straziano”. Rinuncia.<br />

Perché sa rinunciare, nonostante<br />

i suoi slanci che subito diventano<br />

azione; sa obbedire, alla<br />

Chiesa prima di tutto. Commenterà<br />

in una futura maturità: “La<br />

mia fantasia sbrigliata aveva<br />

bisogno di sogni e Dio la trattenne<br />

col pascolo delle sante attrattive<br />

alla vita missionaria”.<br />

<strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong> (con il violino in primo piano) nel 1898<br />

durante una recita in seminario.<br />

11<br />

Eppure, nei primi anni del sacerdozio,<br />

si domanderà spesso<br />

se non fosse stata davvero quella<br />

la sua vocazione. Se lo chiederà<br />

fino a quando la via alla<br />

carità di cui Dio lo avrebbe fatto<br />

custode, non gli fu chiara. E come<br />

santa Teresa, ebbe la risposta,<br />

la stessa intuizione di fondo:<br />

l’amore racchiude tutte le<br />

vocazioni. Si può amare sempre<br />

e dovunque. E nonostante tutto.

FOLLE D’AMORE PER DIO<br />

Prete per gli altri<br />

<strong>Angelo</strong> diventa sacerdote in<br />

primavera. Il 6 giugno del 1903<br />

si prostra davanti all’altare della<br />

cappella dell’Episcopio, lasciando<br />

andare nelle mani di<br />

Dio il suo cuore grande, promettendo<br />

fedeltà eterna a un<br />

progetto di amore.<br />

A ordinarlo, l’arcivescovo<br />

Conforti. È solo l’inizio di una<br />

vita nuova, di una promessa per<br />

la gente di Ravenna. Una promessa<br />

che verrà mantenuta, e<br />

continua ad esserlo oggi, anche<br />

grazie alla generosità di tanti romagnoli.<br />

Ci sono la madre Alba<br />

e alcuni amici; non è presente il<br />

padre, morto due anni prima.<br />

<strong>Angelo</strong> è emozionato, quasi non<br />

ci crede. Ha atteso per così tanto<br />

tempo quel giorno! Ancora in<br />

seminario scriveva: “Sono come<br />

quella farfalla che batte sui vetri,<br />

che intravede l’aria pura e<br />

serena ma non può volarvi…<br />

Quando potrò infrangere i cristalli<br />

che mi permettono di vedere<br />

la luce ma mi tarpano le ali?<br />

Fate che sia presto o Signore…”.<br />

Della sua vocazione sentiva<br />

tutto il desiderio e la responsa-<br />

12<br />

bilità. Quel giorno di primavera<br />

mormorava tra sé: “Signore, fate<br />

che non abbia mai a macchiare<br />

questa veste candida della<br />

mia innocenza sacerdotale”.<br />

Prete per gli altri. Sarà questo<br />

don <strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong>; santo, se la<br />

santità è dimenticare se stessi in<br />

Dio e, come diceva lui, saper ricominciare<br />

sempre da capo.<br />

Scriverà il 3 marzo 1906: “Ti<br />

sei fatto prete per salvare gli altri,<br />

per condurre gli uomini a<br />

Dio non solo curando il benessere<br />

spirituale, ma anche quello<br />

materiale”. Del resto lui l’aveva<br />

conosciuta la miseria, l’anelito<br />

alla giustizia l’aveva letto negli<br />

occhi dei suoi genitori.<br />

Intanto, all’inizio del secolo,<br />

anche a Ravenna arrivano i venti<br />

del cristianesimo sociale.<br />

Grazie all’Enciclica Rerum novarum<br />

di Leone XIII – uscita<br />

sul finire dell’Ottocento – cominciò<br />

a farsi strada tra i cattolici<br />

l’idea che anche loro potevano<br />

dare un contributo alla società<br />

che cambiava, potevano<br />

farsi carico dei problemi di diseguaglianza,<br />

avere un ruolo<br />

nella lotta di classe. E non rinunciando<br />

alla fede. Anzi, do-

vevano unirsi e spendere quel<br />

qualcosa in più che li animava:<br />

il desiderio di fratellanza che risorgeva<br />

dalle pagine del Vangelo.<br />

Potevano rivendicare in tutte<br />

le forme lecite i loro diritti, alla<br />

stregua dei socialisti. È l’inizio<br />

di una nuova era politico-sociale.<br />

Si scaldano gli animi, la fantasia<br />

di molti vola veloce, pensando<br />

alla venuta del Regno<br />

qui, sulla terra.<br />

Nell’aprile del 1902 a Ravenna<br />

sorge il primo circolo democratico<br />

cristiano. In seminario il<br />

cardinale Riboldi istituisce la<br />

cattedra di sociologia. In agosto,<br />

il giovane sacerdote marchigiano<br />

Romolo Murri, teorico della<br />

nuova via di liberazione dell’uomo<br />

attraverso la Chiesa, parla ai<br />

giovani seminaristi. “Ne ero entusiasta”<br />

commenterà <strong>Angelo</strong><br />

facendo suo, una volta sacerdote,<br />

l’appello di Leone XIII ad<br />

“uscire dalle sacrestie e andare<br />

verso il popolo”.<br />

L’evoluzione che Murri darà<br />

al movimento non piacerà però<br />

alla Chiesa. Il suo riformismo<br />

religioso verrà giudicato eresia<br />

modernista. Secondo la gerarchia,<br />

insomma, quel sacerdote<br />

era troppo moderno; voleva<br />

adeguare la dottrina ecclesiale,<br />

la tradizione, ai tempi attuali.<br />

Bisognava fermarlo. Ma per fermarlo,<br />

si scatena una sorta di<br />

13<br />

“caccia alle streghe” di cui fanno<br />

le spese tutti, anche quel clero<br />

che si era lasciato giustamente<br />

animare dai nuovi ideali e li<br />

voleva inseguire rimanendo nell’obbedienza.<br />

Il successore di<br />

Leone XIII, Pio X, fa rientrare<br />

nei ranghi. Fa riassestare tutti su<br />

posizioni conservatrici. Don<br />

Romolo Murri? Verrà scomunicato<br />

e poi riaccolto dalla Chiesa<br />

nel ’43.<br />

Certo, la delusione è tanta. E<br />

tra i delusi c’è anche don <strong>Angelo</strong>.<br />

Che però è sempre più strumento<br />

nelle mani di Dio, e sta<br />

acquistando un equilibrio e una<br />

saggezza che tengono a freno la<br />

sua passionalità e impulsività. In<br />

una lettera del 1909 – anno in<br />

cui muore la madre – scriverà a<br />

proposito di Murri e del modernismo:<br />

“Non è il caso di farne<br />

una lotta personale. Senza pretendere<br />

di conoscere tutti i motivi<br />

(ché non potrei) lo condanno<br />

come lo ha condannato la Chiesa<br />

mia, e lo lascio da parte mentre<br />

prima ne ero entusiasta”.<br />

Sa andare oltre il disincanto,<br />

questo prete di umili origini arrivato<br />

alla soglia dei trent’anni.<br />

Non è più il tempo delle idee,<br />

delle teorizzazioni. Né tantomeno<br />

delle ideologie. Non si tratta<br />

di convincere o agitare gli animi<br />

con la forza delle parole, ma di<br />

testimoniare con la vita. <strong>Angelo</strong>

intuisce che Dio ha per lui una<br />

missione grande. “Indicami la<br />

strada!” prega incessantemente.<br />

Andando col pensiero al giorno<br />

della sua ordinazione, scrive:<br />

“Ricordi quando venivano a baciarti<br />

le mani, con quanta commozione<br />

tu gliele porgevi e con<br />

quanto fervore il tuo cuore diceva<br />

al Signore: ‘Fate che io possa<br />

a questi esseri donare tutto il<br />

bene, tutto il conforto e tutta la<br />

consolazione vostra come adesso<br />

porgo loro le mani?’... E<br />

quante volte le mie mani spargono<br />

sopra cuori ulcerati e anime<br />

trafitte il balsamo delle consolazioni<br />

di Dio! Vorrei farlo in<br />

una misura molto maggiore”.<br />

Non gli basta quello che fa.<br />

Vuole fare di più.<br />

Questi, per don <strong>Angelo</strong>, sono<br />

anche anni di tormento interiore,<br />

anni in cui sente tutta la sua<br />

miseria e inadeguatezza di uomo;<br />

prova disprezzo per il mondo,<br />

dove vede solo egoismo e<br />

vanità. Si sente tiepido, inutile,<br />

insoddisfatto. “La fede – scrive<br />

– ha dei momenti di prova e di<br />

angoscia terribili”. Soffre. Si<br />

chiede come spendere quell’ansia<br />

di azione che lo divora. Il<br />

suo desiderio più grande? Naufragare<br />

in Dio: “Che bella cosa<br />

sarebbe chiudere gli occhi e poi<br />

svegliarsi in paradiso!”.<br />

È il dolore di chi ha nel cuore<br />

14<br />

l’Eterno, di chi sa di essere a un<br />

passo dall’Infinito, ma non può<br />

afferrarlo. È la sofferenza di chi<br />

sente su di sé le croci del mondo.<br />

Sono gli anni in cui questo<br />

giovane sacerdote si farà svuotare<br />

da Dio, per farsi ricolmare<br />

della capacità di abbandono a<br />

lui. Attraverso l’ascolto, la preghiera,<br />

il silenzio, un’intensa vita<br />

contemplativa, imparerà a lasciarsi<br />

portare da Dio, a ‘lasciarsi<br />

fare’. Proprio come santa<br />

Teresa del Bambino Gesù. E<br />

quando si diventa musica nelle<br />

mani del Padre, si compiono<br />

meraviglie: “Sarò l’amico degli<br />

sventurati. Vi prego, Signore, di<br />

dare a me una parte di quelle<br />

sofferenze”.<br />

“Salire…<br />

sempre salire”<br />

Intanto a don <strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong><br />

viene affidata la direzione del<br />

settimanale diocesano di Ravenna.<br />

È un’ottima penna. Ha uno<br />

stile appassionato, pieno di immagini<br />

che parlano alla gente.<br />

Nel silenzio della sua stanza,<br />

scrive anche i suoi colloqui con<br />

Dio. Quando medita mette i<br />

pensieri nero su bianco. E non<br />

usa le virgole, sono da intoppo,<br />

pause che non vanno d’accordo<br />

con l’entusiasmo di un’anima<br />

ardente.

Papa Giovanni Paolo II in visita all’Opera Santa Teresa a Ravenna.<br />

È parroco nella parrocchia di<br />

San Biagio, il suo borgo natio.<br />

Comincia a lavorare alla Biblioteca<br />

cattolica circolante, che nei<br />

suoi progetti doveva essere una<br />

sorta di circolo culturale. Ma il<br />

progetto non ha seguito. Del resto,<br />

se ne deve compiere un altro.<br />

E le due stanze che aveva<br />

preso in affitto in via Paolo Costa<br />

per la biblioteca, stanno per<br />

diventare anche la sede di<br />

straordinarie opere di carità.<br />

Un giorno un povero infermo<br />

va a parlare con lui. E <strong>Angelo</strong>,<br />

interpellato dal dolore dell’altro,<br />

si chiede: “Gli avrò procurato<br />

qualche minuto di sollievo?”.<br />

Formare un gruppo di infer-<br />

15<br />

miere che assistano i malati poveri<br />

a domicilio, promuovere<br />

un’educazione familiare cristiana,<br />

costituire una cassa che assicuri<br />

la dote alle giovani spose<br />

prive di risorse economiche e<br />

un’altra per le donne incinte in<br />

difficoltà, creare case-rifugio<br />

per ragazze sottratte alle umiliazioni<br />

delle case di tolleranza: è<br />

l’iniziale programma sociale di<br />

don <strong>Angelo</strong>. Un programma vasto,<br />

modernissimo ed esigente.<br />

Certo non può fare tutto da<br />

solo. Cerca di coinvolgere qualcun<br />

altro prospettando la nascita<br />

di un “Comitato d’azione per il<br />

bene”, ma non trova risposte<br />

concrete. Allora si rivolge a del-

le nobildonne, che però si lasciano<br />

spaventare dalla portata<br />

del progetto. Lui non si scoraggia:<br />

“Voglio fare intorno a me<br />

una famiglia di anime veramente<br />

sante, un drappello di spiriti<br />

eletti che abbiano per divisa<br />

l’amore di Dio”. Continua a<br />

cercare e a pregare.<br />

Un giorno ne parla con Maria<br />

Belletti, una giovane che frequentava<br />

la parrocchia di San<br />

Biagio. Maria, figlia di un birocciaio,<br />

aveva rifiutato il matrimonio<br />

con un ragazzo proveniente<br />

da una famiglia “bene”<br />

perché lui non voleva sposarsi<br />

in chiesa. Un carattere forte<br />

quello della Belletti, che di<br />

fronte all’ideale concreto che<br />

usciva dalla bocca di don <strong>Angelo</strong>,<br />

non ha dubbi né indugi.<br />

È il 25 maggio 1911. In via<br />

Paolo Costa, nella sede della biblioteca<br />

circolante, si pone la<br />

prima pietra della futura Opera<br />

di Santa Teresa. La creatura partorita<br />

in quelle due stanze viene<br />

battezzata “Pia Opera assistenza<br />

infermi poveri a domicilio”. A<br />

farle vedere la luce, quattro<br />

16<br />

donne, tra cui Maria Belletti, e<br />

“il monello di Dio”, che ha quasi<br />

trentuno anni. Una riunione<br />

veloce, nessuna discussione: la<br />

carità è azione. Nel verbale della<br />

neonata Società femminile,<br />

l’obiettivo è chiaro: “proteggere<br />

in qualunque modo l’ammalato:<br />

igienicamente, finanziariamente<br />

e moralmente”.<br />

Da questo momento l’Opera<br />

non farà altro che crescere,<br />

muovendosi per le vie creative<br />

della carità. Verrà ufficialmente<br />

inaugurata il 18 dicembre 1911.<br />

Cresce il numero delle socie:<br />

nel 1915 sono venti, dieci anni<br />

dopo cinquantacinque. Così dei<br />

malati che vengono assistiti.<br />

Anche se per don <strong>Angelo</strong>, maestro<br />

di solidarietà e di umiltà,<br />

non saranno mai abbastanza. Si<br />

potrà sempre fare di più. “Salire…<br />

sempre salire” ripete alle<br />

sue apostole. Non accontentarsi<br />

dell’obiettivo raggiunto ma studiarne<br />

subito un altro. Salire<br />

finché Dio lo vorrà. Ogni meta<br />

ne chiama un’altra: “Il tempo –<br />

dice lui – è la nostra nave e non<br />

la nostra dimora”.

PER LE VIE CREATIVE DELLA CARITÀ<br />

Quei piccoli nonnulla<br />

Vanno due a due le apostole<br />

della carità di Ravenna a bussare<br />

alla porta dei poveri. Il loro biglietto<br />

da visita è il sorriso. Don<br />

<strong>Angelo</strong> si raccomanda di sorridere<br />

sempre, seminando gioia a<br />

piene mani. Lui li chiama “piccoli<br />

nonnulla” quei gesti che<br />

sembrano insignificanti ma che,<br />

per il sofferente, sono come carezze<br />

di una madre. <strong>Angelo</strong> insegna<br />

alle sue collaboratrici ad<br />

amare in modo totale, rasentando<br />

l’eccesso, la follia, pur nella<br />

razionalità dell’agire. Insegna<br />

loro che la gioia è una scelta<br />

d’amore fatta per gli altri.<br />

Bisogni spirituali e bisogni<br />

materiali. Don <strong>Angelo</strong> ha una<br />

grande sensibilità sociale e crede<br />

nella liberazione storica dell’uomo.<br />

Vale la pena eccome,<br />

secondo quel sacerdote figlio di<br />

un bracciante e di una lavandaia,<br />

cercare di migliorare le condizioni<br />

di vita degli esseri umani.<br />

Le giovani apostole, dunque,<br />

portano anche l’aiuto concreto:<br />

razioni di pane, carne e zucchero,<br />

qualche uovo, una bottiglia<br />

di marsala e un sussidio in dena-<br />

17<br />

ro. Nel periodo di Natale, una<br />

bottiglia di vino. Perché la carità<br />

è fatta anche di sfumature.<br />

Intanto don <strong>Angelo</strong> cerca per<br />

sé la povertà materiale. Aveva<br />

preso in affitto alcune stanze in<br />

via Mazzini presso la signora<br />

Giannina De Giovanni, che tra<br />

non molto diventerà “la commessa<br />

viaggiatrice di Dio”; dirotta<br />

verso i poveri tutto quello<br />

che ha: dai materassi ai mobili,<br />

alle suppellettili, alle coperte.<br />

Nel 1912 si forma il primo<br />

gruppo di infermiere samaritane:<br />

dovevano assistere i poveri infermi<br />

a domicilio. Certo, ci vogliono<br />

i soldi. I bisogni degli<br />

emarginati di Ravenna sono i<br />

più vari. Don <strong>Angelo</strong>, che il 28<br />

aprile del 1908 scriveva: “Signore,<br />

servitevi di me come di<br />

uno straccio per spazzare la polvere,<br />

mettetemi in tutti i buchi,<br />

basta che mi teniate stretto bene”,<br />

non fa un passo prima di<br />

aver pregato. Gli occhi al cielo, i<br />

piedi ben piantati a terra, egli<br />

crede fermamente nella Provvidenza,<br />

ma vuole fare tutto quello<br />

che umanamente gli è possibile:<br />

“Sì – dice –, tutto sperare<br />

nell’aiuto di Dio, ma al tempo

Nel 1913 il laboratorio trasloca in via Mazzini 3, l’attuale via<br />

Corrado Ricci, in uno stabile che don <strong>Angelo</strong> acquista in proprio,<br />

accollandosi i debiti. Il 25 aprile dell’anno successivo, comincia<br />

a circolare in città un volantino informativo: “La Pia<br />

Opera d’assistenza infermi poveri ha aperto in via Mazzini 3 un<br />

negozio Alla beneficienza”. Ora i manufatti che uscivano dal laboratorio<br />

potevano essere esposti e venduti con più facilità.<br />

18

stesso agire materialmente come<br />

se Dio non ci fosse”. Per i suoi<br />

malati <strong>Angelo</strong> si inventa di tutto:<br />

da una grandiosa lotteria, dove<br />

tra l’altro mette a disposizione le<br />

ultime cose che aveva, agli emblemi<br />

funerari, da donare ai parenti<br />

dei defunti, al laboratorio<br />

di maglieria e cucito, che diventa<br />

una vera e propria attività, con<br />

delle volontarie e del personale<br />

retribuito.<br />

I locali di via Costa non bastano<br />

più. Bisogna cercare altro.<br />

Nel 1913 il laboratorio trasloca<br />

in via Mazzini 3, l’attuale via<br />

Corrado Ricci, in uno stabile<br />

che don <strong>Angelo</strong> acquista in proprio,<br />

accollandosi i debiti. Il 25<br />

aprile dell’anno successivo, comincia<br />

a circolare in città un volantino<br />

informativo: “La Pia<br />

Opera d’assistenza infermi poveri<br />

ha aperto in via Mazzini 3<br />

un negozio Alla beneficienza”.<br />

Ora i manufatti che uscivano dal<br />

laboratorio potevano essere<br />

esposti e venduti con più facilità.<br />

E in quello stabile non è raro<br />

vedere “gli angeli volenterosi”,<br />

come li definì il “Corriere di<br />

Romagna”, dismettere i panni<br />

delle operaie per vestire quelli<br />

delle infermiere. Il fine era lo<br />

stesso in tutte le attività: alleviare,<br />

alleviare, alleviare.<br />

Nello stesso anno viene inaugurata<br />

una cucina per i poveri e<br />

19<br />

allestito un ambulatorio gratuito,<br />

che diventerà una struttura di altissima<br />

qualità. Ci tiene a far le<br />

cose bene, don <strong>Angelo</strong>; per i<br />

suoi poveri vuole il meglio. E<br />

pensa anche ai bambini. Più tardi<br />

nascerà un asilo. Per ora –<br />

siamo nel 1914 – fa distribuire<br />

ai fanciulli l’olio di fegato di<br />

merluzzo, perché abbiano più<br />

forza nelle ossa. Chiassose frotte<br />

di ragazzini si presentavano nel<br />

cortile dell’ambulatorio con tanto<br />

di cucchiaio e pezzuola per<br />

pulirlo. E dopo aver ingoiato l’amaro<br />

sorso, si mettevano in fila<br />

per ritirare il premio: due mentini.<br />

Intanto in Europa si sta profilando<br />

una guerra di trincea che<br />

si credeva dovesse durare pochi<br />

mesi. Durerà anni.<br />

A metà strada tra<br />

la terra e il paradiso<br />

L’Italia dichiara guerra all’Austria<br />

nel 1915. Don <strong>Angelo</strong>, trentacinquenne,<br />

dopo essere stato<br />

chiamato alle armi a Bologna,<br />

viene fatto tornare a Ravenna<br />

grazie anche all’interessamento<br />

dell’arcivescovo Morganti. Copre<br />

le funzioni di cappellano in<br />

due ospedali militari: il suo posto<br />

è sempre accanto a chi soffre.<br />

Nel mare di dolore in cui si sta<br />

trasformando il Paese, le infermiere<br />

della Pia Opera si danno

ancora più da fare. Il lavoro al<br />

laboratorio aumenta: arrivano<br />

commesse dal Ministero della<br />

Guerra. Questa volta gli angeli<br />

della carità confezioneranno<br />

berrettoni di lana per i soldati al<br />

fronte, che li riparino dal freddo.<br />

La lana don <strong>Angelo</strong> se la va a<br />

procurare nel biellese. La sua<br />

operosità è straordinaria: in piena<br />

guerra riesce a dare lavoro a<br />

cento operaie facendo nascere<br />

un calzaturificio in via Romolo<br />

Gessi, a casa di Pia Ghigi, una<br />

delle pioniere dell’Opera. Il laboratorio<br />

di scarpe durerà pochi<br />

anni, ma occuperà molti profughi<br />

che dopo la disfatta dell’esercito<br />

italiano a Caporetto affluiranno<br />

a Ravenna.<br />

Fare il bene: questa è l’unica<br />

cosa che gli interessa. E fare il<br />

bene, sintetizzava in una formula,<br />

significa “non posare e non<br />

pesare”: non mettere nel bene<br />

noi stessi, pensando di essere<br />

migliori degli altri, ma sempre<br />

Dio. Ed essere discreti, abili: “Il<br />

bene – diceva – non è opprimente,<br />

insopportabile; non schiaccia”.<br />

La carità è un’arte. E lui<br />

ne era un artista formidabile.<br />

Il rumore assordante delle armi<br />

tace nel 1918. Seicentomila<br />

morti e un milione di mutilati, il<br />

bilancio di quella che Benedetto<br />

XV aveva definito “l’inutile<br />

strage”. Finita la guerra, ci pen-<br />

20<br />

sa l’epidemia “spagnola” a mietere<br />

vittime. Si ammala anche il<br />

sacerdote ravennate; la febbre è<br />

alta, si teme per la sua vita, ma<br />

guarisce. Non fa in tempo a riprendersi<br />

che chiede a mons.<br />

Morganti di inaugurare una cappellina<br />

all’ultimo piano della<br />

sede di via Mazzini. Perché <strong>Angelo</strong><br />

sarà sempre prima di tutto<br />

sacerdote: il breviario è “l’inno<br />

della mia vita”, dirà. E sa bene<br />

che l’azione nasce dalla contemplazione<br />

di Gesù nel Tabernacolo.<br />

Quel giorno, il 17 febbraio<br />

del 1919, l’arcivescovo<br />

non più giovanissimo sale a fatica<br />

quelle scale, fino all’ultimo<br />

piano. A un tratto, col fiatone,<br />

esclama: “Questa chiesina sta a<br />

metà strada tra la terra e il paradiso!”.<br />

Tutto procede al meglio, ma<br />

intorno al 1920, ecco per l’Opera<br />

un serio problema da risolvere:<br />

il laboratorio di confezione<br />

e maglieria entra in crisi.<br />

Con la fine della guerra sono<br />

venute meno le commesse militari,<br />

e la clientela ravennate del<br />

negozio “Alla beneficienza”<br />

non basta più. Don <strong>Angelo</strong> e le<br />

sue più strette collaboratrici<br />

lanciano sguardi preoccupati su<br />

quella massa di prodotti invenduti<br />

e accumulati nel magazzino.<br />

Certo, licenziare le operaie<br />

sarebbe una scelta troppo dolo-

La vecchia facciata dell'Ospizio di via Nino Bixio prima dei lavori del 1935.<br />

rosa. Bisogna inventarsi qualcos’altro.<br />

Un giorno don <strong>Angelo</strong> si presenta<br />

in laboratorio con l’aria<br />

ancora più risoluta del solito.<br />

Raduna le sue apostole davanti<br />

ai sacchi pieni della roba invenduta<br />

e li benedice con una pioggia<br />

di medagliette della Madonna,<br />

non prima di aver recitato tre<br />

Ave Maria. Preghiera e azione.<br />

Lui, che era un devoto a Maria,<br />

le affida le nuove vie della carità<br />

che l’Opera avrebbe intrapreso.<br />

E sono vie impervie, che costano<br />

fatica e imprevisti, sacrifici e<br />

porte chiuse. Da Brescia a Bergamo<br />

a Verona, alle spiagge dell’Adriatico.<br />

Le apostole della<br />

carità si trasformano in com-<br />

21<br />

messe viaggiatrici di Dio, percorrono<br />

la Penisola per vendere<br />

a tutti i costi quei manufatti e ricavarne<br />

proventi per i malati. A<br />

organizzare tutto, Giannina De<br />

Giovanni, che poteva contare su<br />

conoscenze di alto livello. Si<br />

farà addirittura ricevere dalla regina<br />

Elena di Savoia, che diventerà<br />

una costante benefattrice. Il<br />

peso delle merci, i lunghi viaggi<br />

in treno, l’amarezza nel leggere<br />

indifferenza sui volti, la debolezza<br />

di quando non si riesce a<br />

mangiare o si dorme all’addiaccio.<br />

E poi, la sabbia che entra<br />

negli occhi quando, in estate, si<br />

battono a tappeto le spiagge proponendo<br />

ai bagnanti una maglia,<br />

un ricamo.

Per dieci anni queste donne<br />

votate al servizio, donne che<br />

costituirono le origini dell’attuale<br />

Opera di Santa Teresa,<br />

fanno questa vita. Del resto don<br />

<strong>Angelo</strong>, che non mancava mai<br />

di incoraggiarle e di benedirle<br />

prima di ogni loro partenza, già<br />

tanti anni prima sapeva che<br />

avrebbe potuto contare su anime<br />

nobili, che dell’amore gratuito<br />

avrebbero fatto la loro ragione<br />

di esistere.<br />

Anche un giornale<br />

per i gioielli derelitti<br />

I risultati non tardano ad arrivare.<br />

Il magazzino si svuota dell’invenduto.<br />

La Provvidenza,<br />

portata da donne in carne e ossa,<br />

fa giungere a Ravenna un cospicuo<br />

ricavato. Già nel 1921 don<br />

<strong>Angelo</strong> può acquistare una casa<br />

in via Bixio 20, dove, da via<br />

Mazzini, viene trasferito il laboratorio:<br />

è la prima di una serie di<br />

acquisizioni, nucleo del futuro<br />

ospizio per malati cronici abbandonati.<br />

Don <strong>Angelo</strong> vuole<br />

per loro “un piccolo ambiente”<br />

dove accoglierli. Era il suo grande<br />

desiderio.<br />

L’anno dopo viene acquistata<br />

un’altra casa, al civico 22. Qui,<br />

nel 1926, verrà trasferito l’ambulatorio<br />

per i poveri, fiore all’occhiello<br />

dell’Opera. Si in-<br />

22<br />

grandirà fino a contare otto reparti<br />

specialistici affidati a medici<br />

professionisti. E ancora, altri<br />

due edifici in via Bixio, e la casa<br />

Tomacelli dove verrà installata<br />

la farmacia per i poveri. Fino a<br />

quel 25 gennaio 1928 quando,<br />

dopo adeguati lavori di ristrutturazione,<br />

viene inaugurata la casa-ospizio<br />

per malati cronici abbandonati.<br />

Ed è intitolata a santa<br />

Teresa del Bambino Gesù, la<br />

mistica francese di Lisieux di<br />

cui <strong>Angelo</strong> aveva letto l’autobiografia<br />

“Storia di un’anima”.<br />

Il giorno dell’inaugurazione<br />

per lui che non amava apparire,<br />

né raccogliere consensi, dovette<br />

essere stata dura pronunciare<br />

poche parole di saluto. Al termine<br />

della cerimonia, scivolò via<br />

subito con la sua tonaca lisa per<br />

sottrarsi alle congratulazioni.<br />

Tutti si chiedevano dove fosse<br />

finito. Lo trovò suor Gina Bartolucci:<br />

era nel solaio, da solo. Appena<br />

la vide le sorrise, portando<br />

un dito alla bocca in segno di silenzio.<br />

Non voleva nessun onore:<br />

se era riuscito in quell’impresa<br />

il merito era solo di Dio.<br />

Come quando un noto predicatore,<br />

padre Tarulli, arriva a Ravenna.<br />

Ha sentito molto parlare<br />

dell’Opera di Santa Teresa, e<br />

vuole visitarla. Per strada si imbatte<br />

in don <strong>Angelo</strong> a cui chiede<br />

informazioni sul santo prete che

Il cardinale Lercaro, arcivescovo di Bologna (già arcivescovo di Ravenna<br />

nel quinquennio 1947-1952) in visita all’Opera Santa Teresa nel 1955.<br />

l’ha fondata. Don <strong>Angelo</strong>, con<br />

quel viso improntato alla dolcezza<br />

e sempre pronto al sorriso, deve<br />

ammettere di conoscerlo bene;<br />

poteva assicurare che santo<br />

proprio non era, era un povero<br />

diavolo. Padre Tarulli intuisce:<br />

“Forse quel don <strong>Lolli</strong> è lei?”<br />

“Purtroppo sono io – risponde<br />

don <strong>Angelo</strong> – Ma non sono un<br />

individuo eccezionale. Mi creda,<br />

sono l’ultimo dei preti”.<br />

Per quel cercatore di Dio, l’umiltà<br />

è una virtù da non smarrire.<br />

Nemmeno dalle colonne del<br />

suo giornale, “L’Amico degli Infermi”,<br />

firmerà mai un articolo.<br />

Quel bollettino mensile lo fonda<br />

nel giugno del 1927. Uscirà in<br />

23<br />

migliaia di copie. Arriva ancora<br />

oggi nelle case. È uno strumento<br />

per diffondere l’Opera, per sensibilizzare<br />

rispetto alla causa dei<br />

poveri, per dare parole di<br />

conforto ai malati stessi. A volte,<br />

anche se rare, la sua penna, in<br />

nome di quei derelitti che definisce<br />

“i nostri gioielli”, sa essere<br />

graffiante: “Se chi si alza al<br />

mattino, preoccupato del come<br />

tradurre in follie di nuovi passatempi<br />

il frutto di suoi molti milioni,<br />

potesse guardarsi attorno<br />

e udire il gemito straziante di<br />

chi è preoccupato di arrivare,<br />

senza morire di stenti, alla sera,<br />

arrossirebbe certo dei suoi divertimenti”.

COME UNA BARCA<br />

SPINTA IN ALTO MARE<br />

L’infermo apostolo<br />

Una pioggia di bombe cade<br />

sull’Italia già piegata da anni di<br />

guerra. Il rumore assordante degli<br />

aerei non dà tregua, gli edifici<br />

crollano, le carni dei civili<br />

vengono dilaniate tra le macerie.<br />

Siamo negli anni del secondo<br />

conflitto mondiale.<br />

In via Bixio, nella sede dell’Opera<br />

sono giorni e ore di<br />

paura. Non appena suona l’allarme,<br />

don <strong>Angelo</strong> – che dal<br />

1938 si è trasferito a vivere con<br />

i suoi ammalati – fa correre nell’orto,<br />

dove era stato allestito<br />

una sorta di rifugio. Una notte<br />

però, al suono assordante della<br />

sirena che avvertiva l’arrivo degli<br />

aerei, profeticamente grida:<br />

“Nessuno vada nell’orto… Tutti<br />

in chiesa!”. Da lì potevano<br />

vedere il cortile illuminato a<br />

giorno dai bagliori delle esplosioni.<br />

Un bombardamento a<br />

tappeto stava risparmiando ben<br />

poco intorno a loro, gli scoppi<br />

potevano sentirli vicinissimi.<br />

Per tutto il tempo in cui gli<br />

aerei continuano a volare minacciosi<br />

sulle loro teste, don<br />

<strong>Angelo</strong> rimane prostrato ai pie-<br />

24<br />

di dell’altare, con le braccia<br />

spalancate, la fronte sul pavimento.<br />

Pregando con forza che<br />

l’Opera venisse risparmiata da<br />

quella furia. A un tratto si alza<br />

in piedi, benedice tutti: “Siamo<br />

nelle mani di Dio”, dice. Poi, la<br />

calma dopo la tempesta, il respiro<br />

riparte, gli occhi si riaprono<br />

increduli, gli abitanti dell’ospizio<br />

escono di nuovo all’aperto:<br />

l’ospizio era avvolto in un<br />

fumo denso, ma miracolosamente<br />

intatto.<br />

Intanto, quelle creature votate<br />

alla carità che avevano prestato<br />

mani e piedi all’ideale del sacerdote<br />

ravennate, si erano trasformate<br />

ufficialmente in una<br />

nuova famiglia religiosa. La cerimonia<br />

della consacrazione avviene<br />

il 24 ottobre 1931. Sedici<br />

le prime novizie, più tardi nascerà<br />

un ramo maschile.<br />

È il 2 febbraio 1955 quando<br />

la Piccola Famiglia di Santa Teresa<br />

del Bambino Gesù ottiene<br />

il riconoscimento canonico.<br />

Un’evoluzione naturale del dono<br />

di sé a Dio nella persona<br />

sofferente, per il quale erano<br />

vissute e continueranno a vivere.

Nel 1930, grazie ai lavori di<br />

ampliamento dell’Ospizio, nasce<br />

un nuovo reparto. È destinato<br />

ai sacerdoti anziani, malati<br />

e soli. Il primo ospite? Don <strong>Angelo</strong><br />

Bignardi, il vecchio rettore<br />

del seminario che aveva rifilato<br />

un ceffone al piccolo <strong>Lolli</strong>, salito<br />

imprudentemente sul cornicione<br />

della chiesa.<br />

Nello stesso anno muore Maria<br />

Belletti, il braccio destro di<br />

don <strong>Angelo</strong>; nel 1944 Pia Ghigi,<br />

l’anno dopo Giannina de<br />

Giovanni. Nel ’57, in un incidente<br />

stradale, si spegne suor<br />

Argia Drudi, la dottoressa dei<br />

poveri: tanti anni prima, giovane<br />

e di umili origini, si era presentata<br />

a don <strong>Angelo</strong> pensando<br />

di aiutare nelle faccende domestiche,<br />

invece lui l’aveva fatta<br />

studiare, perché l’Opera aveva<br />

bisogno di medici e farmacisti.<br />

Per il fondatore, queste morti<br />

significano dolore, ma la fede è<br />

più grande: “Tutto passa – commenta<br />

– solo Dio rimane”. Ormai<br />

anziano e in carrozzina,<br />

don <strong>Angelo</strong> comincia a pensare<br />

anche alla sua di morte: “Quando<br />

giungerà, quel giorno come<br />

un torrente mi riverserò nell’oceano<br />

infinito dell’amore”.<br />

Le gambe non gli reggono<br />

più. È più silenzioso negli anni<br />

della vecchiaia, ma cuore e<br />

mente rimangono ferventi; con-<br />

25<br />

tinua a progettare: “Non devo<br />

partirmi da questo mondo senza<br />

aver spinto la barca in alto<br />

mare”, dice riferendosi alla sua<br />

Opera. È presente, vigile, eppure<br />

sembra essere altrove, già in<br />

dialogo con l’oceano infinito<br />

che lo aspetta. La morte, la<br />

chiama “la mia ultima impresa,<br />

coronamento di tutte le altre”.<br />

Ora è malato anche lui, è lui<br />

ad aver bisogno di cure, a dover<br />

essere alleviato. Ora può offrire<br />

la sua sofferenza fisica. E lo fa<br />

senza mai un lamento. Perché<br />

per lui – e lo ripeteva spesso ai<br />

suoi poveri – la sofferenza è<br />

una ricchezza che non va sprecata.<br />

Niente ha più valore del<br />

soffrire con amore e per amore.<br />

La sofferenza non è passività,<br />

ma azione; non è una disgrazia<br />

che cade sulle spalle di qualcuno,<br />

ma una condizione di vita<br />

feconda, una perla preziosa da<br />

spendere per il prossimo. Il limite<br />

non è una menomazione,<br />

ma una possibilità. Inutile il povero<br />

malato? Tutt’altro: una sua<br />

preghiera vale la gloria di Dio,<br />

un lamento represso lo rende<br />

apostolo. E l’apostolato fatto<br />

dagli infermi è il più alto di tutti.<br />

Don <strong>Angelo</strong> passa lunghe ore<br />

davanti alla croce, simbolo di<br />

tutte le sofferenze umane.<br />

Guardandola – diceva ai suoi

Nel 1930,<br />

grazie ai lavori<br />

di ampliamento<br />

dell’Ospizio,<br />

nasce un nuovo<br />

reparto.<br />

Il reparto è destinato ai sacerdoti anziani, malati e soli. Il primo<br />

ospite? Don <strong>Angelo</strong> Bignardi, il vecchio rettore del seminario<br />

che aveva rifilato un ceffone al piccolo <strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong>, salito<br />

imprudentemente sul cornicione della chiesa.<br />

26

malati – si comprende il perché<br />

del dolore.<br />

“Confidate nel Signore”<br />

Il 21 agosto del 1957 don <strong>Angelo</strong><br />

compie 77 anni. È la prima<br />

volta che festeggia il compleanno<br />

nella sua camera, stando a<br />

letto. Il 6 aprile dell’anno successivo<br />

le sue condizioni si aggravano.<br />

Mancano pochi giorni<br />

all’incontro faccia a faccia con<br />

Dio. Alle suore, che non si<br />

muovono dalla sua stanza, riesce<br />

a dire alcune frasi, interrotte<br />

da lunghe pause: “Confidate<br />

nel Signore… date a lui le vostre<br />

pene… vogliatevi bene…<br />

abbandonatevi a lui… pregate<br />

la Madonna…”.<br />

Il 17 aprile entra in agonia tra<br />

le 9 e le 10. Alle 23.20 si spegne.<br />

Ai funerali, che si celebrano<br />

il 21 aprile nella chiesa di<br />

Santa Teresa, la commozione è<br />

tanta. Come la gratitudine per<br />

quel padre dei poveri che aveva<br />

trovato la Verità sporcandosi la<br />

tonaca lisa nel fango della città,<br />

che era sceso da cavallo e si era<br />

piegato sul derelitto, lo aveva<br />

raccolto non badando alle sue<br />

ferite aperte e purulente, e se ne<br />

era preso cura. Era morto don<br />

<strong>Lolli</strong>, l’uomo che era riuscito a<br />

cambiare il cuore ispessito di<br />

tanti ravennati lontani da Dio.<br />

27<br />

Il 9 aprile 1962, quattro anni<br />

dopo la morte, la sua salma viene<br />

portata dal cimitero monumentale<br />

di Ravenna nella cripta<br />

dell’Opera Santa Teresa. Quel 9<br />

aprile, man mano che passa per<br />

le strade della città, il corteo diventa<br />

un lungo serpentone silenzioso,<br />

con la gente che si aggiunge<br />

numerosa uscendo dalle<br />

case. I più vicini al feretro sono<br />

gli infermi dell’Ospizio, alcuni<br />

lo accompagnano sulle loro<br />

carrozzelle. Le campane delle<br />

chiese della città suonano insieme<br />

i rintocchi; dal cielo un aereo<br />

sorvola la bara e getta fiori.<br />

Sono per quel prete umile che<br />

amava il nascondimento, per<br />

quell’uomo folle d’amore per<br />

Dio e per le sue creature, per<br />

quel romagnolo tenace e appassionato<br />

che aveva trasformato<br />

in forza la debolezza.<br />

L’Opera S. Teresa oggi<br />

La causa di beatificazione e<br />

canonizzazione del servo di<br />

Dio don <strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong>, aperta<br />

solennemente dall’arcivescovo<br />

di Ravenna-Cervia mons. Luigi<br />

Amaducci il 7 maggio 2000,<br />

l’anno del Giubileo, nella basilica<br />

di S. Maria in Porto in Ravenna,<br />

si è conclusa, nella sua<br />

fase diocesana, il 20 aprile<br />

2008 in Duomo con una cele-

azione eucaristica presieduta<br />

dall’arcivescovo mons. Giuseppe<br />

Verucchi. Era il felice coronamento<br />

dei festeggiamenti in<br />

occasione del 50° anniversario<br />

della morte del fondatore dell’Opera<br />

S. Teresa.<br />

Don <strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong>, quell’Ospizio<br />

che aveva tanto desiderato<br />

per i malati cronici abbandonati,<br />

l’aveva paragonato a una “nave<br />

che tanto più si sente sicura<br />

quanto più si lancia al largo”.<br />

Ebbene, dalla nascita in cielo<br />

del suo fondatore, quella “nave”<br />

continua a navigare nei mari<br />

calmi della carità.<br />

A Ravenna, tutte le opere a<br />

cui don <strong>Lolli</strong> ha aperto la strada<br />

- dalla farmacia, al poliambulatorio,<br />

ai centri residenziali per<br />

minori e disabili psichici, fino<br />

all’ultima nata tra le realtà assistenziali<br />

attuali, la casa per malati<br />

di aids - hanno un nome solo:<br />

Santa Teresa.<br />

E per la gente, le suore della<br />

Piccola Famiglia di Santa Teresa<br />

di Gesù Bambino, angeli che<br />

si muovono in quella cittadella<br />

della carità, sono semplicemente<br />

“le suore di Santa Teresa”.<br />

Risiedono accanto al Duomo; la<br />

più giovane ha poco più di<br />

trent’anni, la più anziana ne ha<br />

28<br />

compiuti cento. Loro non conoscono<br />

àncore, tranne quella di<br />

Cristo. Sulla barca messa in acqua<br />

da don <strong>Lolli</strong> veleggiano in<br />

alto mare, con gli occhi sempre<br />

all’orizzonte. Perché la Provvidenza<br />

può suggerire altre mete e<br />

i naufraghi dell’esistenza sono<br />

sempre di più.<br />

Suore che hanno un dono: la<br />

tenerezza. Il loro fondatore si<br />

era raccomandato: “Siate devote<br />

alla Madonna, imparerete la<br />

tenerezza”. Oggi come allora,<br />

tengono la mano degli emarginati,<br />

dai bambini disabili agli<br />

adulti cerebrolesi, agli anziani<br />

in carrozzina, tra cui molti sacerdoti.<br />

Sono oltre 180 gli ospiti della<br />

cittadella della carità che si trova<br />

nel centro storico di Ravenna;<br />

circa altri 100 sono accolti<br />

nelle case famiglia animate da<br />

volontari laici. Lì, tra gli altri,<br />

ci sono i traumatizzati della<br />

strada. Perché la vita è sacra, e<br />

vale il suo mistero anche quando<br />

si è costretti su un letto.<br />

Queste suore vestite di blu<br />

trasformano la sofferenza in un<br />

canto di lode. Poiché, come diceva<br />

il loro fondatore, “sono<br />

assillate dal dolce tormento di<br />

Dio”.

PREGHIERA<br />

per la beatificazione<br />

di don <strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong><br />

Signore Dio,<br />

Padre di infinita carità,<br />

che attraverso il tuo umile Servo<br />

don <strong>Angelo</strong> <strong>Lolli</strong><br />

hai mostrato lo splendore<br />

del tuo Amore misericordioso,<br />

umilmente ti prego:<br />

degnati di glorificarlo<br />

anche su questa terra,<br />

lui che nella partecipazione generosa<br />

alla croce di Cristo Gesù,<br />

tanto ti ha amato<br />

e tanto sì è prodigato<br />

per la tua gloria,<br />

facendo del bene<br />

ai sofferenti e agli abbandonati.<br />

Ti supplico di volermi concedere,<br />

per sua intercessione,<br />

la grazia (…)<br />

che ardentemente desidero.<br />

Tre Gloria<br />

Imprimatur: Ravenna, 6 giugno 2000<br />

Mons. Giuseppe Verucchi<br />

Arcivescovo<br />

29

La vita<br />

21 agosto 1880 Nasce da Alba Pasi, lavandaia, e Orlando <strong>Lolli</strong>,<br />

bracciante. Prima di lui, nel 1869, era nata Rosa.<br />

Romeo era arrivato quattro anni prima. I fratelli<br />

Giovanni e Luigi erano morti a 9 e 16 mesi.<br />

La famiglia abita nella borgata di San Biagio, in<br />

via Scaletta 82, alla periferia di Ravenna.<br />

22 agosto 1880 Viene battezzato nel Duomo di Ravenna con il<br />

nome di <strong>Angelo</strong> Maria.<br />

Agosto 1886 A causa dell’epidemia di colera che colpisce la<br />

Romagna, muore la sorella più grande Rosa, appena<br />

diciassettenne. La sua stanza viene affittata<br />

dai <strong>Lolli</strong> a Lucia Casadio, detta Luzì, una donna<br />

pia che lo inizierà alla preghiera e ai sacramenti.<br />

3 novembre 1890 Entra in seminario. Ha 10 anni.<br />

Luglio 1901 Muore il padre, Orlando <strong>Lolli</strong>.<br />

6 giugno 1903 Viene ordinato sacerdote dall’arcivescovo di<br />

Ravenna, mons. Conforti. Sono presenti la madre<br />

e alcuni amici. Sarà parroco nella parrocchia<br />

del suo borgo natio, San Biagio, e gli verrà affidata<br />

la direzione del settimanale diocesano di<br />

Ravenna. Dotato di uno spiccato talento per la<br />

musica, per trent’anni ricoprirà l’incarico di<br />

maestro del coro e organista del Duomo.<br />

Agosto 1909 Muore la madre, Alba Pasi.<br />

25 maggio 1911 In via Paolo Costa, nella sede della biblioteca<br />

circolante cattolica da lui curata, fonda insieme<br />

a quattro donne volenterose la “Pia Opera assistenza<br />

infermi a domicilio”, che viene inaugurata<br />

ufficialmente il 18 dicembre. Obiettivo:<br />

“proteggere in qualunque modo l’ammalato”,<br />

cercando di alleviare le sue sofferenze. È la prima<br />

pietra delle futura Opera di Santa Teresa.<br />

Da ora si moltiplicheranno le attività per sostenere<br />

i poveri di Ravenna.<br />

30

Giugno 1927 Fonda il bollettino mensile “L’Amico degli Infermi”,<br />

che uscirà in migliaia di copie. Sospesa<br />

la pubblicazione durante gli anni della seconda<br />

guerra mondiale, riprenderà subito dopo. Arriva<br />

ancora oggi nelle case.<br />

25 gennaio 1928 Don <strong>Angelo</strong> inaugura l’Ospizio cronici abbandonati,<br />

e lo intitola a Santa Teresa del Bambino<br />

Gesù.<br />

24 ottobre 1931 Nasce ufficialmente la Congregazione religiosa<br />

delle “Suore della Piccola Famiglia di Santa Teresa<br />

del Bambino Gesù”. Sedici novizie emettono<br />

i primi voti.<br />

1938 Don <strong>Angelo</strong> va a vivere all’interno dell’ospizio,<br />

con i suoi ammalati.<br />

17 aprile 1958 Si spegne nella sua stanza, alle 23.20, dopo essere<br />

entrato in agonia tra le 9 e le 10 del mattino.<br />

Alle suore della Congregazione religiosa da<br />

lui fondata, che lo assistono accanto al suo letto,<br />

raccomanda di stare unite al Signore e di pregare<br />

la Madonna. Ha 78 anni.<br />

21 aprile 1958 Tra la commozione dei ravennati, nella chiesa di<br />