Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

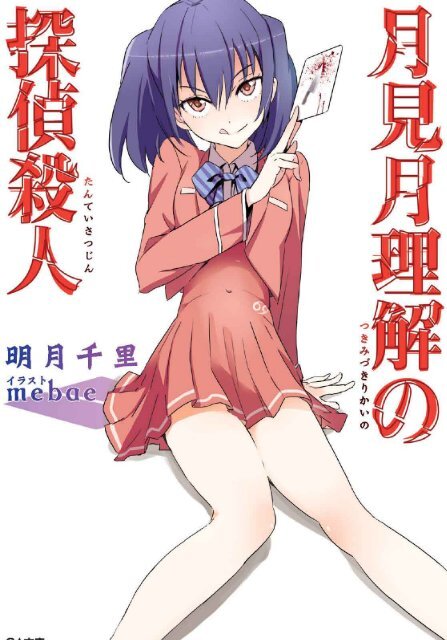

「どうしたんだ、 暗 い 顔 して。またちゅーでもしてやろうか?」「 全 部 君 が 原 因 だよっ!」つ づ き うい都 築 初 のクラスに 車 椅 子 の 少 女 が 現 れた。 唯 我 独 尊 な 態 度 でつ き み づ き り か い周 囲 を 圧 倒 する、その 美 しい 少 女 の 名 は 月 見 月 理 解 。彼 女 は、ネット 上 のチャット 参 加 型 推 理 ゲーム《 探 偵 殺 人 ゲーム》の 伝 説 的 なプレイヤーにして、 大 財 閥 ・ 月 見 月 家 の 探 偵 でもあった。「この 学 校 に、 人 殺 しがいる」理 解 は、 初 に 調 査 の 協 力 を 求 めると 共 に、 無 視 できない、ひとつの 勝 負 を 持 ちかけてきた!第 1 回 GA 文 庫 大 賞 《 奨 励 賞 》、 一 番 の 問 題 作 が 登 場 !「では、 今 度 も 殺 してみせるがいい。 君 の 洞 察 力 と 虚 偽 と 謀 略 で、見 事 に 情 報 を 俺 様 から 引 きずり 出 して、 騙 してみせろ。それでは ――《 探 偵 殺 人 ゲーム》を 始 めよう」シリーズ 好 評 発 売 中 !

あんたね、調子コイてんじゃないわよ!木 き崎 さキ きリナお兄ちゃんの彼女なんか怖いよー!都 つ築 づき遥 はる香 か村 むら上 かみ達 たつ也 やあの子は、何者なんだ……。変なネーミングよね、《探偵殺人ゲーム》って。宮 みや越 こし明 あか里 り弱くて嘘もつけない人間は……どうしたらいいのかな?都 つ築 づき初 うい月 つき見 み月 づき理 り解 かいだから俺様は、君をスカウトしに来たんだ。

つ き み づ き月り か いた ん て い さ つ じ ん見 月 理 解 の 探 偵 殺 人明 月 千 里赤病だ風み的け呂がな上の差ま気せしでしいてにたいで白よて、いう、理肌にな解も見んの、だえ頬か今るが艶は 。、め濡ぽかれっしてとい、。うほっんすのら少とし

◆後日談―エピローグ― ◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290◆最終日― 人ならざるもの― ◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250◆六日目― 二人の犯人― ◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205◆五日目― 種明かし― ◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180◆四日目― 扉と鍵 かぎ― ◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164◆三日目― 接近遭遇― ◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136◆二日目―ゲームスタート―◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81◆一日目― 仮面の少女― ◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7◆事件前夜―プロローグ― ◆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5目次mebaeカバー・口絵本文イラスト

明めいちょう徴新聞事 件 前 夜 ―プロローグ―していたという。遺書はなかったが、都築さんは借金関係のトラブルでノイローゼになり、精神科病院に入院飛び降り自殺の可能性が高いとみて、関係者から事情を聴いている。ビル十二階の非常階段の手すりに、人が乗り越えたような跡があったことから、朝月署員は本人であることが判明した。都築さんは全身を強く打っており既に死亡。付近のマンションに住んでいた家族の証言から、一 はじさ めんが倒れているのを住人の家族が発見し、一一〇番通報した。朝月署員が駆けつけたが、九月七日午後九時四十五分ごろ、朝あさつ月き市高 た見かみ町の第二朝月坂ビルの駐車場で、会社員の都 つづ築きつ き み づ き月り か い登 場 人 物見 月 理 解 ………………………… 月 見 月 家 の 探 偵つ づ き うい都 築 初 ………………………………………… 高 校 生つ づ き都は る か築 遥 香 …………………………… 高 校 生 、 初 の 妹つ づ き はじめ都 築 一 ………………………………… 初 、 遥 香 の 父つ づ き都 築 みなで…………………………… 初 、 遥 香 の 母みやこし宮あ か り越 明 里 ………………………… 高 校 生 、 初 の 友 人むらかみ村た つ や上 達 也 ………… 高 校 生 、 初 の 友 人 、 遥 香 の 恋 人き さ き木 崎 キリナ……………………… 高 校 生 、 初 の 友 人つきしま月 島 …………………………… 高 校 生 、 木 崎 の 友 人たてわき立 脇 …………………………… 高 校 生 、 木 崎 の 友 人

一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―『君たちは、名も無き孤島に漂着し、ツタに覆 おおわれた洋館で救助を待つ行きずりの旅人たちだ。館の中には服も薪 まきも食料もある。しかし、生活感の残るわりに、人 ひと気 けだけがなかった。館の地下室に死体と共に置いてあった、《狂気の殺人包丁》、この、人の本能を呼び覚ます魔具により、間もなく血の惨劇が幕を開けることを、君たちは知るよしもない。殺人鬼は狂気を抑えるために人を殺し、人は生き残るために殺人鬼を殺さねばならない。真実は、殺した犯人だけが知っている。他 ほかの人間に真実を認識する術 すべはない。そして、それを殊 ことさら更に追う必要はない。真実に価値はない。信用を勝ち得る欺 ぎま瞞 んであればよい。他人こそが悪で、自らが正義なのだと。世界の本質が、きっとそうであるように』《探偵殺人ゲーム・プロローグ》こいつは人間ではない。彼女を一目見て、僕はそう思った。二年生への進級を無事終えて、早三週間が経過した春うららかな四月の朝。穏やかな陽光の差し込む教室のホームルームは、異様な空気を孕 はらんだまま凍りついていた。「えー。新学期も始まってそこそこだが、新しいクラスメイトを紹介しよう。難病で休学していたが、今日から二年ぶりに復学することになった、君 きみづつき筒木衣 いりか梨花だ」コホンと咳 せき払いをひとつして、担任教師の川 かわ辺 べ先生はぎこちなく教卓の隣を見る。視線の先は、両方の肘 ひじ掛けに奇妙な細工をあしらった車 くるまいす椅子の上。紹介された件 く だんの少女は、特に何の反応も見せず、ただ、教室に入ってきた時と全く変わらぬ表情をクラスメイトに向けている。

一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「みんなより二歳ほど年上だが、その……仲良くやって欲しい」怪 け我 がと病気による留年、そして復学。珍しいことは珍しいが、事情を考えれば取り立てて異常な出来事じゃない。ゼロかイチかと問われれば、切り上げでギリギリ都会に属するであろうこの学校においても、復学した生徒を差別視するような風潮はない。学校や担任、僕を含めた全 すべてのクラスメイトに、何も問題はない。問題はその少女にあった。「じゃ、じゃあ君筒木。自己紹介でも」川辺先生の顔が微妙にひきつって見えるのは、決して僕の気のせいではないはずだ。対する君筒木衣梨花と呼ばれた少女は、近未来的なフォルムの車椅子に座ったまま、ゆっくりと僕たちに向けて、その笑みを見せた。いや、『笑みを見せた』というのはちょっと語 ごへ弊 いがある、何 な故 ぜなら彼女は既に、教室に入ってきたときからずっと、ひたすら笑みのままなのだ。しかしその笑みは何か違った。少なくとも、これから一年ないしは二年、青春時代を共に謳 おう歌 かするであろう仲間に対して向ける笑みとは、明らかに一線を画する。少なくとも、微 ほほ笑 えんでいるのではない。苦笑しているわけでもない。復学して年下の生徒たちとうまくやっていけるか不安だな、というようなぎこちない笑みでもない。端的に言うならば、不敵。魔王のような絶対的な存在が、愚かな人間を見下すときにするような顔そのものだった。少女は唇の端をつり上げたまま、静かに声を上げた。「俺 おれ様は君筒木衣梨花と言うらしいが、別にこの名を覚える必要はない」綺 きれ麗 いなソプラノが聞こえた。が、声質の前に言葉の内容が、全ての美点をさらっていた。ざわ、と静まりかえった教室に小石が投じられ、小さな波紋が広がってゆく。一目見て、既に常人とは異なる風 ふうさい采。制服から覗 のぞく肌は、雪の純白。僕たちより二歳ほど年上らしいが、むしろ一、二ほど年下ではないかという幼い顔立ち。路 ろぼ傍 うの草を綺麗にまとめた感じの、濃紺のショートカット。血 ち塗 ぬられた赤い瞳 ひとは み、宝石の威光を帯びていた。文句なしの美少女だと僕じゃなくても思うだろうが、三 さんぱくがん白眼に近い目つきの悪さと、老いた魔女のような毒々しい笑みが、全ての長所を打ち消して余りある。そして、その笑みがいつまでも変わらない。中学生の頃 ころ、生徒の間で《菩 ぼさ薩 つ》と呼ばれていた定年間近の教頭先生がいたことを思い出す。顔にまんべんなく笑い皺 じわが刻まれていて、怒っていても泣いていても笑っているように見えるという大変面白い先生だったが、この少女は、それを上回る。まるで、この子のは――こいつのは、仮面だ。その仮面の笑みを全く崩さぬまま、彼女は更 さらに恐ろしいことを告げた。

1011 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「何故なら、俺様はお前らのような能なしどもと仲良くする気など、これっぽっちもねえからだ。以上」言葉を切った直後、再び教室が、かすかにざわめいた。「えっ……?」とか、「は……?」とか、そんな言葉にならない反応だけが聞こえる。僕も同様の気持ちだった。「…………」なんだこれは?これは、あり得ない。頭のどこかが、理解を拒否している。何を言っているんだ、この子は?肝心の君筒木衣梨花は、僕の――いや、教室全体の混乱にも動じず、電動車椅子を操って、教室の最後尾、僕の方へと向かってくる。車椅子の車 しゃはば幅では、教室に並べられた机の間を縫 ぬうには少々狭いが、衣梨花は巧みな操作で、まるで最初から引かれたラインをなぞるように、ゆっくりとスムーズに近づいてくる。そのせいもあるだろうが、まるで教室の時が止まったように、車椅子の彼女を助けようとする人間は、誰 だれもいない。教室の前斜め隅にふと目が行く。僕の友人たる長髪の少女、クラス副委員長の宮 みやこし越明 あか里 りさんまでもが、その小さな口を半開きにしてぽかんと固まっていた。僕のちっぽけな人生経験から判断するに、学校の委員長だとか副委員長だとかいう役職は、基本的には多数決の投票箱代わりくらいにしか役に立たない。所 いわゆる謂お飾りであることが多いのだが、彼女は違う。クラスのためにやるべきことを、無責任な誰かから「おい、委員長って誰だっけ?こういうときが出番だろ?」と、言われる前に率先して動くことのできる貴重な人だ。夏場冬場にエアコンが効きすぎていれば、いの一番に窓を開けるように申し出て、具合が悪くなった生徒が手を上げるより早く声をかけ、優しく保健室まで引っ張っていける。そんなまとめ役の鑑 かがで みある彼女ですら石化するほどの由 ゆ々 ゆしき事態が、今、起きていた。「なんなの、あの子……?」「病気って……そっちの、ってことかよ?」衣梨花の強烈な自己紹介にみんながついていっていない。冗談なのか、本気なのか、それとも彼女自身に何か異常でもあるのか、手の出しどころが分からなくて戸 とま惑 どっている。乾いた空気が、喉 のどの奥にへばりついたように息苦しい。「は、ははは。どうやら少し緊張してるみたいだが、仲良くしてやってくれ」苦し紛れの笑顔を残して、川辺先生は次の授業があると言い残し、早々に教室から逃亡した。

12「…………」体 ていのいい職務放棄、正直、十分なフォローとは言い難 がたいが、あまり先生を責める気にもなれない。仮に僕が教師だとしても、こんな訳 わけの分からない状況はごめんだから。ああ、それにしてもなんてことだ。都合の悪いことに僕の隣の席が空いている。いや、こんなものは、昨 きの日 うまで無かったはずだ。いきなり椅子のない席が置いてあって、何でかと気になってはいたんだけど……。これはもしかしなくても、僕の隣に来るのだろうか?まずい、どうしよう、頭が痛い、最後尾の席ということで喜んでいたのに、こういう落とし穴があったとは、ああ席替えの時期はまだ遠いな、くそう。実にとんでもないのが来てしまったものだ。クラス委員長として、これほど扱いに困る生き物が――。「れーくん」「え?」突然の声に我に返ると、衣梨花の笑顔が目の前にあった。れーくん。そんな名前に覚えはない。一体、誰のことだ?「久しぶりだな。会いたかったぞ、れーくん」次の瞬間、衣梨花が車椅子ごと、どん、と体当たりするように抱きついてくる。

1415 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「うわっ!」バランスが崩れて、椅子ごと体が後ろに傾き、倒れる―― がつんと、まずは床に後頭部が当たった痛み。のしかかってくる衣梨花の重み、針金のように軽くて細い。でも、暖かい女の子らしい柔らかな感触。高そうな香水の甘い匂 においが、嫌みにならないくらいほのかに香る。数秒遅れて、「うわ」とか、「きゃあ」とかの、クラスメイトたちの驚きの声が聞こえる。「ちょ、ちょっと、いきなり……」何するんだよ!という僕の叫びは外に漏 もれなかった。「ん……」耳元で、クラスメイトたちの叫びが、更に一オクターブ高い音で聞こえてきた。それが唇を彼女の薄い唇で塞 ふさがれているからだという事実を理解するまでに、僕は既に口内に温かいものを入れられ、更なる混乱の渦 かちゅう中に叩 たたき込まれていた。*通常、転校生などの類 たぐが いクラスにやってきた次の時間は、質問攻めに合うという伝統的なお約束がある。とまあ、それは確かにあながち間違いでもないのだが、それはほとんど漫画やアニメの話で、実際は凡人には恐る恐る腫 はれ物に触れるように手が伸ばされ、美形や天才型には性格の明暗でその勢いが逆になる。が、こと今回の君筒木衣梨花という少女に関しては、バリアか斥 せきりょく力でも発生させているかのようだった。「えー、であるからして、だな」一時限目の数学教師の森 もり田 た先生は、やはり前触れなく現れた教室の異物が気になるのか、ちらり、ちらりと、黒板にバックミラーでもつけてあげたくなるほどに振り返っている。授業中の無駄話はない方が理想とはいえ、実際に無音の教室は息苦しい。しかし、それを気の毒がっている余裕も、今の僕にはなかった。学校一のほほんとした男として名高い僕も、さすがに少々混乱している。「ふふふふふ……」いきなりディープキスをしてきやがった衣梨花という少女は、やはり張り付けたような笑みを一切崩すことなく、何故か僕の机の上に、組んだ両腕と顎 あごを乗せてくる。僕と教室はさっきのキスで完全に固まってるというのに、衣梨花だけは何事もなかったかのように、平然としていた。「ほらほら教科書見せてくれよ、れーくん。俺様の面倒をみるのはクラス委員長の仕事だぜ?」それにしても、ご丁寧に先生が僕の役職まで教えてくれてしまっていたのが痛い。隣の席というポジションも相まって、彼女をスルーすることができないのだ。「何で持ってきてないんだよ!復学の予定は分かってたんでしょ?」

1617 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―少々苛 いら立 だちながら―― 正確には苛立ったふうを装 よそい おながら(いくら可 かわ愛 いいとはいえ、見知らぬ少女と授業中の教室内でいちゃつく勇気は僕にはない)しぶしぶ教科書を見せてやる。「どれどれ……」すると衣梨花は僕の手から教科書を奪い取り、ばばばばっ!と、まるでパラパラ漫画でも読むかのような猛烈な勢いで、ページをめくり始める。「なっ……!」これは所謂、速読というものではなかろうか。ぱっと見た感じ、ただ適当にめくっているだけのようにも見えるけど、本当に読んでいるのか?銀行員が札 さつたば束を数えるのとは、訳が違うはずな ――。どと思考しているうちに、十数秒程度で教科書を閉じ、衣梨花はもう飽きたというように教科書からそっぽを向いた。「はあ、つっまんねー内容だな。この学校のレベルもたかが知れてんなあ、れーくん」ざわっと、僕と衣梨花の周囲から、聞き取れないほどの、しかし、何を言いたいのかは十二分に見当がつく小声が、耳に流れ込んでくる。当たり前だが、ここも超一流ではないにしろ進学校であるのだから、皆それなりに苦労はしている。ああ、頭が痛い。本当に静かにしてほしい。ついでに僕を巻き込まないで欲しい。「あのさ。君筒木さん」これ以上の暴言を止めるべく、精一杯の勇気を出して、まるで異星人とでもやり合うような気合を込めて、コンタクトを試みる。「思うのは勝手だけどさ。口に出さないでくれるかな。それも僕の隣で。ついでに、誰のことだよ『れーくん』って、初対面なんだから、変な名前で呼ばないでくれる?」彼女と話したかったわけじゃなく、むしろクラスメイトに、彼女とは知人ではないとアピールするためのセリフ。僕にしてはわざと大きめな声で言う、が。「そんな水臭いこと言うなよ、俺様と君の仲じゃねーか」逆効果だった……。「一体何なのよ、あれ」「さあ?都 つづ築 き君の知り合いみたいだけど」「なんか、らしくないわね」森田先生がチョークを叩く音の合間に、そんな声が聞こえてくる。ああ、悪い方に誤解が進んでゆく……。そもそも何でこの子、僕に付きまとってくるんだよ。こちとら、見覚えも心当たりもないってのにさ……。断じて知り合いではない。授業中だが声を荒らげて、そう叫びたい。

1819 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「ん?どうしたんだれーくん、暗い顔して。またちゅーでもしてやろうか?」「全部君が原因だよっ!」クラスがざわめき、先生が注意もせずため息をつく。恐るべき事に、こんな感じのやりとりが、四時限目まで続いた。衣梨花は体の不自由を理由に何かと僕につきまとい、完全に授業が終わるまで僕を放してくれなかった。*「あっはっはっは。そりゃあ災難だったな。で、結局あの子とはどういう関係なんだよ?」昼休みに男子トイレで用を足していると、隣に友人の村 むらかみ上達 たつ也 やがやってきた。男同士の連れションが、これほどほっとする機会がくるとは思わなかった。さんざんまとわりつかれ、四時限目終了のチャイムの後、僕は男だけの場所に行くことで、ようやく衣梨花から解放された。「トイレの中くらい、その話題から離れさせてくれよ。また頭痛がしてきた」「ははははは!」僕の気も知らずに、達也は豪快に笑ってみせる。百八十という背 せた丈 け、下品にならない程度に着崩した制服、軽そうな顔つき、毎月の頭髪検査で合否判定に時間がかかる薄みがかった茶髪は、百メートル離れていても一発で分かるチーマーさんだが、実際は見かけに反して割と素行が良く、気さくな友人のひとりである。一年の時に同じクラスで仲良くなり、今ではクラスメイトでこそないが、体育の合同授業や休み時間の、いい話し相手だ。学内でも知るものは少ないが、見かけによらず実はいいところのお坊ちゃんでもあり、一学年下にいる僕の妹、都 つづ築 き遥 はる香 かとは半年前から恋人の関係でもある。「何言ってんだよ。初日から見せつけてくれやがったんだろ?ありがちだが幼 おさななじ馴染みとの感動の再会ってところか?」人ごとだけど、人ごとのように言ってくれる。休み時間中に達也が僕と衣梨花を見たときは、近づいてこようともしなかったくせに。といっても、逆の立場になった場合のことを考えると、それを責める気にもなれないけど。「百歩譲ってあれが仮に幼馴染みだとしてもさ。感動の再会というにはちょっと無理があるよ」僕の返事に、達也は意外そうに肩をすくめた。「何だ。マジに知らなかったのかよ?もう俺んとこのクラスまで噂 うわに さなってんぞ」「本当に?」「お前のとこの副委員長様もご立腹だっただろ?『不純異性交遊は学外でしなさいよねっ!』っ

2021 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―てな」既に学年中には伝わってしまったか。この礼 れいしん新高校は、進学校であるが故 ゆえに、成績の上下と恋愛沙 ざ汰 たくらいしか話のネタがない学舎だ。ある意味で想定の範囲内だけど、まずいことになったもんだ。「宮越さんには、放課後にでも僕から言っておくよ……」「あっはっは。まあ副委員長はそれでいいだろうがよ。俺のクラスのお妃 きさき様はどうする気だ?今日はサボりみたいだが、明日からはあっちの方が大変だぜえ?」「うわあもう頭痛くなってきたー!」お妃。それは達也のクラスに女帝として君臨する、迷惑度指数百パーセントの女の子だ。唯我独尊かつ、他人を顧 かえみ りない性格で、この学校の隠れた問題児でもある。何かと僕を気に入って絡 からんでくるため、同じ爆弾娘の衣梨花とぶつかったら、原発事故クラスの大惨事が起きるであろうことは想像に難くない。それを考えると、今から憂 ゆううつ鬱な気持ちになる。なるべく二人を会わせないように気をつけておかなければ……。「はぁ……」僕は用を足し終えて、洗面台で手を洗う。弁当は持参してきたから気が引けるけど、このまま学食かどこかで食べていきたい。正直、あの嫌な空気の中に戻りたくない。「しかし、本当に覚えが無いのか?『れーくん』なんて、親しげに呼ばれてるらしいじゃないか?」同じく隣で手を洗い始めた達也の問いに、僕はため息を返す。「あのさ達也。よく考えてみてくれよ?僕の名前に『れ』なんて文字は、ひとつも入ってないだろ?理由はさっぱり分かんないけどさ、あの子の勘違いだよ、絶対」む、と達也はあご下に左手を当て、右手の指を折り始める。「都 つづ築 き初 う。 いんー……まあ確かにそうだが、ネットのアバターとか、ホームページのペンネームみたいなもんでもないのか?」「あいにくそっちの方でも、『れー』なんて名前に心当たりは――え?」待てよ?と頭のどこかで警鐘が鳴る。続き初。アバター。ペンネーム。れー……。もしかして……。自分から否定したことだけど、達也のセリフで、逆に分からなくなった。今まで忘れていたが、たったひとつだけ心当たりがあった。まさかとは思う。九割九分九厘あり得ない出来事だが。「まさか……、まさかだよなぁ」

2223 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―ハンカチで手を拭 ふきながらトイレから出る。「れーくん」「うわ!」きゅるきゅると静かな駆動音を響かせて、男子トイレの前に衣梨花が来た。かなり扱いに慣れているらしく、やはり車椅子の動きに澱 よどみはない。「うおっ!」と、僕から続いてトイレから出てきた達也が、彼女を見て驚く。だが、衣梨花はそれには見向きもせず、にっこりと笑うと、僕の腰の背をぽんぽんと叩いた。「れーくん。ここは凡人がゴミゴミしててうぜえから、屋上でも行こうぜ。同じ空気を吸ってると思うと、イライラしてくる」更にグレードアップしつつある彼女の暴言はとりあえず無視しておいて、相変わらずのその笑みと、色素の薄い赤みがかった瞳の奥に、何か意志を感じる。「…………」『目は口ほどに物を言う』という言葉が、これほどしっくりくるとは思わなかった。髪を切った女の子が、まるでそれを気づいて欲しそうにしているような、そんなからかいの目だった。この口調、横柄な態度。どこかで、確かにどこかで。あ……。妄想が予感に変わった。そして、予想が確信へと、急速に動きつつある。「おい、初……?」「ごめん達也。僕はこの子とちょっと話があるから」「そうそう、部外者はお呼びじゃねえんだよ。とっとと失 うせろ」「いいから君はちょっと黙ってて」唖 あぜ然 んとする達也に、目配せだけで別れを告げ、僕は衣梨花の車椅子のハンドルを握る。そして、ゆっくりと屋上に向かって押し始めた。屋上は鉄 てっさく柵に囲まれているが、基本的に立ち入り禁止で、先生に見つかると怒られる。おまけに僕はちょっと高所恐怖症気味であり、普段ならあまり立ち寄りたくないところだが、今は人目を避けられるところが、そこくらいしか思いつかない。まあ、少しなら問題ないか。「そういえば、君の車椅子って――まさか階段までは上れないよね?」「お姫様抱っこでもしてくれよ王子様、パンツくらいなら触らせてやるからさ」僕は呆 あきれつつ、言われたとおりの形で、衣梨花を抱きかかえて屋上へ向かう。もちろん彼女の下着には一切触れず、いったん屋上の床に下ろしてから、車椅子を屋上に運んで、もう一度乗せた。

2425 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―それにしても、軽い。もちろん羽とはいかないまでも、衣梨花は見た目通り子供のような軽さだった。決して体育会系ではない僕でも、そう大変ではないほどに。「れーくん、なかなか扱いが上手じゃないか。いい介護士になれるぜ」「ありがと。でも、君の介護はしたくないとここで既に思ってしまう辺り、残念ながら僕には適性がないみたいだ」ため息をついて、僕は屋上の手すりからグラウンドを見下ろした。昼休みが始まったばかりのそこには、全くと言っていいほど人 ひと気 けがない。ここなら、誰にも気 き兼 がねすることなく、話し合える。「で、僕をトイレまで追ってきたようだけど、何か用なの?」向き直って聞くと、衣梨花は相変わらずの笑みで答えた。「当ててみろよ」「分かんない」「当てられないと、ちゅーするぜ?」さっきの教室でのことを思い出して、眩 めま暈 いを起こしそうになる。「それはもうやめて欲しい……」「本当か?」「知らない人に触れられるのって、あんまり好きじゃないんだよ」「なあ、れーくん。君は本当に分かんねーのか?」衣梨花が僕の顔を覗き込む。「せっかく人目が無くなったんだ、とぼけるのはやめにしようぜ。君はもう分かってるはずだ、この俺様が何者かってことくらいな。俺様を殺したれーくんが、理解できないはずがねえ」それが、彼女の答えだった。俺様、れーくん、殺す。まさかとは思う。本当に信じがたいことだが、唯一心当たりがあるとすれば――。「……R?」僕の答えに、彼女は、更に笑みを深くする。「ふふっ、やっと思い出してくれたな……正解だ」絶句した。確信が現実となって、僕の身に降りかかろうとしていた。R。かつて世界的に有名なネット上の推理ゲーム《探偵殺人ゲーム》で異常な大勝をして名を馳 はせた、正体不明のハンドルネーム。しかし、僕は、現実の彼女とは何の面識も――。

2627 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「だが、れーくん、それは一度きりだぜ。そんなつまらん名前でこの俺様を呼ぶのは、一度きりで充分だ」内心の動揺を隠し切れていないであろう僕に、衣梨花は続ける。「月 つきみづき見月理 りか解 い。これから俺様のことはそう呼べ、0れーくん」「え……?」現実を受け入れかけた僕の脳内に、更なる霧が立ち込める。「月見月って、ひょっとして、あの?」戦前からその名を残す、日本最大規模の資産を持つ大財閥の家名。信じ難い話だが、否定しきる術 すべも今の僕にはない。ただ、その推理ゲームで、僕が登録し、一度だけ彼女に土をつけた時のハンドルネームは、確かに《0ゼロ》だった。ゼロとは、『初めに続く』という僕の名前から捻 ひねり出した、仮想世界での僕の名前だ。しかし、月見月理解とは……。「……それって、本名?」こんな特殊な名字は、思い当たる節はひとつしかなかったが、にわかのことに耳を疑った。「なわけねーだろ。んなイカれた名前がこの世にあってたまるか。まあ仕事上のコードネームみたいなもんだ。ただまあ、俺様が月見月の一族に与 くみしているのは、本当だがな」「どうして、ここに?」そう尋ねると、今までと全く同じ顔と口調で、彼女は告げた。「君を殺すためだ」「…………」「復 ふくしゅう讐だよ、あのゲームで君に殺され、負けたからな。ムカついたから、今度こそ君を完 かん膚 ぷ無きまでに叩きのめしてやらないと、気が済まねえ」僕は口の中にたまった唾 つばを、知らず知らずのうちに、ごくりと飲み干していた。一体何の冗談だ。殺す?僕に雪辱をはらしたいなら、ゲームで申し込めばいいだけのことだ。本当なら、こうしてわざわざ会う必要はない。殺すって、まさか。「それって、どういう意味――」「くすっ、あははははは!あっははははは!」僕の顔を見て、衣梨花――いや、理解が噴き出した。「何マジになってんだよ、れーくん。ああもう君はほんとに可愛いなぁ。ジョークに決まってんだろうがバーカ!」僕の腰をバシバシと叩いて、理解は無邪気に笑う。「…………」

2829 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―分からない。どう返していいのか、僕には分からない。何なんだ?こいつは。「ん?どうしたれーくん?君はまさか俺様の通り名を忘れたのか?」そうだ。ゲームでのRの名前は、もうちょっと長かった。「探偵……」探偵R。それが、彼女の正式なハンドルネームだった。「そうだよ、覚えてるじゃねえか。で、探偵がすることといえばなんだ?」「…………」ネット参加型の推理ゲームであえて《探偵》と名乗る絶対の自信。ファンタジーか何かのゲームでいえば、自らを《英雄》とか、《勇者》と名乗るほどの暴挙。しかし、それはあくまでもゲーム上の話で、本当の探偵なんてもののはずが。探偵、ネットゲーム、得体の知れない少女。どこまで冗談なのか、本気なのか分からない。それでも易々とは聞き流せないほどの有無を言わせぬ雰囲気に、僕は押されてしまう。しばらく考えて、僕は言った。「浮気調査か猫探しかな。でも、僕にはそもそも彼女もペットもいな――」「この学校に、人殺しがいる」「え……?」僕の間抜けな解答をさらりとかき消して、理解はにやりと笑った。「そいつの正体を暴 あばいてぶち殺すために、俺様はここに来たのさ」*『孤島に流れ着いた旅人たちには、知り合いは誰もいない。洋館の中で身 から体 だを休めていると、まずは旅人のひとりが何者かによって殺されているのが発見された。緊迫した雰囲気の中、君たちは洋館に残されていた道具をかき集めて、自衛の設備と道具を分け合うことにする。だが、疑わしい人間を殺す刃 やいを ば持たぬものと、自分の部屋を守る鎖の錠前を持たぬものは、殺人鬼の脅威から身を守る術 すべは無い。そこで、全員の納得する方法で、犯人と疑わしき者を多数決で地下室に閉じこめ、救助を待とうとする。だが……その判断は、果たして正しいのだろうか。もし、犯人を見つけようとする人間、または探偵。それ自体が、殺人鬼であるとしたら』《探偵殺人ゲーム・エピソード》*

3031 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―二年前の中学時代。僕は同級生のひとりから、唐突にそのゲームに誘われた。それは所謂ネット上のシステムを使用したチャット参加型推理ゲームで、通称《探偵殺人ゲーム》というものだった。無人島の洋館に閉じ込められ、呪 のろいの包丁を手にしてしまった殺人鬼が事件を起こしていくというベタベタなストーリーだ。ルールの基本の流れは缶蹴 けりのようなものだ。鬼に捕まる前に―― 殺される前に缶を蹴る。犯人を見つけ、その鬼を殺すという形で。ただ、これは犯人を殺したら終わりではない。殺した人間が、鬼に成り代わるのだ。そして、生存者が最後の一人になるまで、負の連鎖は続いてゆく。僕はそのとき、ネットゲームというものには疎 うとかったので、そのゲームの存在は知らなかったのだが、何でも、アメリカを発祥の地とした昔のカードゲームであり、チャット参加型ネットゲームとして無料で楽しめるようになってから、じわじわと口コミで広がって、コアなファンの心を鷲 わしづかみにしたとのことだった。「ふうん。それで、その探偵……なんたらゲームって、どんなものだったのかしら?」昼休みを終えてから、二時限分の授業を挟み、放課後。クラス副委員長の宮越さんと委員長である僕は、ようやくにして水入らずの機会を得た。宮越さんも、教室のあの異様な空気の中では、僕と理解に声をかけることすら至難だったはずだ。各階の廊下の突き当たりに、学習準備室という部屋がある。小さな机とパイプ椅子がそれぞれふた組ずつ、四方を天井まで届く棚に囲まれた六畳ほどの密室だ。準備室には、普段の授業で使われているプリントや資料の予備が保管されている。復学した理解のために、授業のプリント類を集めるというクラス委員としての職務を全うしつつ、僕たちは教室でできなかった世間話を行っていた。もちろん、メインの話題は理解についてだ。宮越さんが先生に聞いてみたところ、理解の復学は、相当急な話だったらしい。そう考えると、やはり屋上での理解が言っていたように、月見月の権力を使ってやってきたと考えるのが妥当なのだろうか?「昔ほどじゃないけど、今でも一部じゃ人気のゲームだよ。まあ《探偵殺人ゲーム》は日本用に変えられたネーミングで、もともとは《セイレムの魔女裁判》っていうアメリカのゲーム。もっとも、運営してるサーバーを選ばないと、レベルが高すぎて初心者お断りだけど」「へえ、ちょっと面白そうね。あたしにもできるかしら?」「参加すること自体は誰でもできるよ。フリーゲームだし。でも、宮越さんだと、Cランクでも微妙だと思う」「何よCランクって」

3233 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「S、A、B、Cの四段階中一番下の初心者用のクラスで、最低レベル。プレイ自体の初心者は、数だけでも十二戦はこなさないとDランク。サーバーによっては、参加できるランクが制限されてるのもあるよ」「あなたは何ランク?」「最後はSかな。一年くらいやって、最後の一ヶ月だけだけど、その後はやめちゃった」「ふーん」首だけを捻って振り返り、背後の僕を睥 へいげい睨する。常に温厚柔和な宮越さんにしては、露骨に不機嫌そうな表情だった。「あなたの中のあたしは、その程度の評価だったんだ?」珍しく、拗 すねたように唇を尖 とがらせる。「そういう訳じゃないけど、たぶん向き不向きの問題だよ。宮越さんって頭はいいけど、人もいいからさ。たぶんあのゲームでは常勝は無理だと思う。嘘 うそをついて騙 だますことが前提のゲームだからね」《探偵殺人ゲーム》は、建前上推理ゲームと謳 うたっているが、その本質は推理ではない。ゲームスタート時に配布されるアイテムの使用で、ある程度の犯人像は絞れる。問題は、そうして知った情報が正しいと証明する手段が、一切ないことだ。しかし、犯人を殺すか、あるいは他 ほかの誰かに殺させなければ、いずれは殺人鬼に自分が殺されてしまう。それを防ぐため、自分の包丁で犯人を殺害するか、多数決を取り、犯人を閉じこめ無防備にする《地下室》に送らねばならない。つまり、自分が殺人鬼なら他のプレイヤーを犯人だと、そうでないなら、自分の推理を納得させる話術こそが重要になってくる。例え嘘や誇張でも、構わないのだ。そうして自分以外の犯人像を作り上げ、他者を出し抜き、最後まで生き残ることが通常のゲームの目的となる。が、もちろんルールを知らない宮越さんはそこまでは分からず、「はいはいありがとうございます」と、プリントの底をとんとんと叩いて平らにならし、僕の対面の椅子に腰かける。「でも、その理屈だとあなたも勝ち目ないと思うけど?通称、《学校一のお人よし》さん」「僕はこう見えて、結構計算高い男なんだよ」「本当?だとしたら確かに、相当のツワモノだわ」「そうかな?」と、聞くと、宮越さんは資料の束をばさりと机に積んで、ちょうど対面に座る僕の顔をまじまじと見つめてきた。「うん。だってあなたのやることって、全然イヤミに見えないんだもの。わざとらしさがないっていうか、自然っていうか。たぶん、根が本当にいい人なんだと思う」「…………」

34宮越さんの微笑に、僕の胸がちくりと痛んだ。「学食の煮魚定食あるでしょ、主に青魚メインの」唐突に話題を変えた。と見せかけて、たぶん宮越さんは何かを例えるつもりだ。「あの生 しょうが姜多めのヤツね。僕の大好物。宮越さんも好きなの?」「あれね。実はあたし、嫌いなのよ」「……残念だけど、僕と君は分かり合えないようだ」「話は最後まで聞きなさいってば」と、資料に目を落とした僕の顔を両手で挟んで、水平まで持ち上げる。腰まで伸びた黒髪と顔立ちはとても整っていて、近くで見ても、揺るがない凛 りんとした美しさがある。理解も可愛いには可愛いのだけど、その美しさはパーツ単位であって、何か落ち着かない。それに引き替え宮越さんは、全体の雰囲気に優雅さを持っている。柔和で生 きまじめ真面目な性格で、去年の三学期に委員長と副委員長という関係になってから、心を許せる数少ない友人になるまで、そう時間はかからなかった。「青魚は好きよ。でも、人も魚の生臭みと同じで、嫌な部分とか、悪い部分が出てくる。それを消すために薬味という演技をいれるんだけど。そうすると一見完 かんぺき璧になる」「おいしいじゃん。煮魚についてる生姜」「だけどね」

3637 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―僕の嗜 しこ好 うについてはスルーされる。いや、本当においしいんだけどな。「いやいややる善行って、どうしても鼻につくのよ。ていうか、あたしがそうなの。青魚は生臭さがあって、薬味でそれを消すことができるけど、そうすると今度は薬味が気になるの。臭みを消すはずの薬味が、青魚の臭みを吸って嫌な味になるの。でも、あなたにはそれがない。薬味無しでもいける。白身魚みたいだわ」白身魚ねえ。白身魚って、君……。「なんだか、例えることで逆に分かりにくくなった気がするけど……」僕が首を傾 かしげると、宮越さんも自覚があったのか、「ま、いいわ」と話を打ち切り、再び資料を探し始める。「で、話を戻すけど。あなたと彼女は、そのゲームで探偵役と犯人役をこなした仲ってこと?」「まあね。でも、彼女はずっとぶっちぎりで高レベルのランクにいたから、僕とはたった二回しか戦わなかったけどね」「ふうん。で、あの子ってその筋じゃ有名みたいだけど、そんなにすごいの?」「すごいと言えば間違いなくね。彼女は二年ちょっとの間に三百戦以上もして、たったの一敗しかしなかった。通常の《探偵殺人ゲーム》では、並ぶどころか足下に及ぶ者もいない勝率だよ」「でも、所 しょせん詮ゲームはゲームでしょ?偶然勝ちが続いたってこともあるんじゃないの?」「それはないね。えーっと……」僕はうまい例えが思いつかなくて、しばし考える。「宮越さん。ゲームの種類について、将棋と麻 マージャン雀の違いは分かる?」「さあ?ていうか、なによ麻雀って。学生の身で賭 かけ事は感心しないわね」「じゃ、オセロとトランプでいいよ。トランプの内容はポーカーでも七並べでもなんでもさ。違いは分かる?」「んーと」と、宮越さんはプリントをめくりながら二分ほど考えて。「将棋は二人しかできないけど、トランプは三人以上でもできる?」「うーん惜しい。いや、やっぱりあんまり惜しくないや……。正解はランダム要素があるかどうかだよ」「ランダム要素ねえ……」「要するに正着手があったりする完全情報ゲームじゃないこと」「……どういう意味よ?」うーむ、逆に分かりにくい言い方をしてしまった。こういうとき、自分がマニアであることを自覚してしまう。「例えばさ、将棋の名人と下手っぴな人が百戦して、名人が百勝することは十分あり得るけど。いくら腕のいい人でもトランプで百勝するのは無理があるよね?多少なりとはいえ、運が絡む

3839 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―んだから、ルールを全く知らない人相手ならともかくさ」「ええ……、まあそうよね、大抵は」「ましてや行動を読みやすい一対一じゃない、不特定多数の十数人が同時に参加するゲームなんだ。いくら強くても、何戦もすればいくつかの敗北は免れない」「なるほど、よく分かりましたよ先生、その子の秘密が」「ん、何?」抜き終わった資料を棚に戻すと、宮越さんは急に得意げな顔で、人差し指を立てた。「トランプの必勝法、実はカードの背には、模様に紛れて印がついてたのでした」なるほど。と、僕は一度頷 うない ずてみせてから、ゆっくりとかぶりを振る。「イカサマね、もちろんその説も幾度となく出たよ。サーバーにハッキングしてゲームシステムを改 かいざん竄しているだとか、ゲームの製作者、あるいは知人で、プレイヤーには明かされてないデータを閲覧してるだとかね、他にも、パソコンを複数使って同時プレイをしているだとか、実はプレイヤーにサクラを忍ばせて連携しているだとかさ」「ん?てことは違ったの?」「うん、大いに違った。彼女の不敗神話を暴こうといきりたったハッカーやゲーム運営者たちが、何十通りもの方法で探りを入れてみたけど、ついに彼女の不正は判明しなかった。そして皮肉にも、それがいっそう彼女の強さと神秘性に拍車をかけたんだ」そう、それは誰より、僕が知っている。《探偵殺人ゲーム》の協力プレイを僕に持ちかけてきた友人と共に、イカサマプレイをしかけ、それを見破られてズタボロに敗北したのは、他でもないこの僕なのだから。その一件以来、その友人はゲームから身を引いたが、僕は逆にそのゲームの魅力に取り憑 つかれ、ずぶずぶとはまり始めた。殺すか殺されるか。疑心暗鬼の海。虚言と謀略の世界に。やがて、僕は自分の名前から連想したハンドルネーム《0ゼロ》として、プレイし始め。そして……。ふうん。と、自説が外れて面白くないのか、宮越さんはちょっと眉 まゆをひそめて続ける。「でも、その伝説の彼女も、一敗したって言ったわよね?」「うん」「それって、ひょっとして、都築君のせいかしら?」宮越さんの目が、僕の瞳を真 まっ直 すぐに見据 すえてくる。どうしよう。言っていいものか、ちょっぴり躊 ちゅうちょ躇する。いいか。「まあ、ね……宝くじ特賞ばりのまぐれ当たりでね。あ、この話をネットとかに公開しないでね、宮越さんはしないだろうし、しても誰も信じないと思うけど叩かれるから、一応」

4041 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「じゃあ、秘密にしておくけど信じるわ」「うん、ありがとう」僕も資料、理解の授業に必要なプリントは揃 そろえ終わった。去年の授業で配布された順番に、宮越さんは丁寧に日付と用途を更に書き込んでいく。いつも思うが、かなり几 きちょうめん帳面だ。「それで、その子はどうなったの?」「それ以来、彼女はネット上から姿を消した。もっとも今日の今日まで、僕と彼女はそこだけでの関係だったから。顔も性別も、どんな子かってことも分からなかったけど」「なるほど、――で、実際会ってみたら、あんな毒舌ハイテンション娘だったってこと?」「いや、ゲーム中でも彼女はあんな感じだった。顔の見えないネット上で大きな態度を取る例は珍しくないけど、彼女の場合は特別だったからね。一部では、あえて暴言を吐いて相手を熱くさせる戦術って言われてたけど、それでも三百勝以上もすると、口調や性格なんてもはや些 ささ細 いなレベルだよ」そう、本当にそんなこと、問題じゃなかった。何より、いくらゲーム内といえど、挑発的な態度を見せていれば敵も増える。自分の勝利を捨ててでも彼女に土をつけてやりたいと、そう思う数 あま多 たのプレイヤーの攻撃を、巧みにかいくぐって、連勝を続けていたのだから。「その彼女のハンドルネームが《探偵R》だよ。今でもネットで検索すれば、詳細なプレイ記録まで見られるはずだけど」「いいわよ、あたしはそんなゲーム興味ないし……。で、それだけじゃないんでしょ?」「ああ、もうひとつ」月見月。これはもう、あえていうほどでもないくらい分かりきった伝説的大財閥の家名。あらゆる分野に精通し、幅広いマーケットを支配しているといわれている。蟻 ありの視点では象を巨大な壁にしか認識できないように、一般人では、その全 ぜ んぼう貌すらつかめないほどの巨大さ。『国家と同レベル』と称されているのは、あながち都市伝説でもないのかもしれない。「つまりまとめると、大金持ちの天才お嬢様が、推理もののネットゲームにはまって連戦連勝してたけど、ある日あなたに負けちゃって一目惚 ぼれ。そのお金持ち権限をフル活用して、興味本位に会いにきちゃった、って感じなのかしら?」「……どうかな」常識的に考えれば、そんなことはまずあり得ない。が、既に事は現実的でない。宮越さんの仮説が本当なら、そもそも君筒木衣梨花という名前自体偽名ということになるが、どうにも胡 うさ散 ん臭い。彼女を構成するピースのほとんどが灰色のため、勘ぐったり想像したりすることすら無意味で

4243 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―あるような気がする。それは例えるならネッシーやツチノコの生態を想像するようなものだ。彼女は月見月家の人間なのか、件の《探偵R》なのか、本当の探偵なのか、それとも全て嘘で、ただ僕の噂をどこかでかぎつけただけの変人なのだろうか。またはあれは本当に《君筒木衣梨花》という少女そのもので、《月見月》や《探偵R》などの件に関しては、でたらめを口にしているだけの可能性も大いにある。ちなみに当人は、学生としての名前は、家の名前で目立たないための適当なアナグラムだと言っていたが、確証を得る理由にはならない。しかし、彼女が僕に近づいてきた理由は、あのゲームの因 いんねん縁以外に思いつかない。何より、あの独特ともいえる強烈な雰囲気に、呑 のまれ始めてしまっている自分がいた。「いいじゃない。どんな理由でも、お金持ちからの告白に損はないわ」が、宮越さんは信じているのかいないのか、冗談めかした口調でそんなことを言ってきた。「別にキスされたのは、僕が好きだからとは限らないと思うけど」「ううん、間違いないわね」「何で分かるの?」「女の勘よ」宮越さんはまとめ終わったプリント類をクリップで綴 とじて、悪 いたずら戯めいた笑顔を見せた。しかしまあ、なんという似合わないセリフだ。「もう、そんな顔しなくてもいいでしょ!」後で顔を赤らめるくらいなら、言わなければいいのに。思わず、苦笑してしまう。「まあ、どっちにしろ、その感覚は、正直庶民の僕からすると理解できないけど」「ロマンチックねえ」「そうかな?」実は違う。僕は核心までは話していないし、話せる内容でもない。昼休みに理解の言ったことは、それを飛び越えるくらい不確かで、普通に捉 と らえ るにしては、馬 ば鹿 かげたことだ。ひとつ。彼女が本物の探偵でもあること。ふたつ。殺人犯が学校に潜んでいるらしいこと。もし彼女の言うことが本当だとすれば、この学校で何が――。「ん……?」イィイン。と、廊下から聞こえてきた機械音に、僕は首を傾げる。直後、ノックのひとつもされずに、ずばんと準備室の扉が全開にされた。

4445 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「うわっ!」「れーくん、いつまでそんな地味子と話してんだよ。さっさと帰ろうぜ。今日は俺様、君の家に泊まるんだからな」どこから出てきやがったのか、教室で待っていてと言っておいたはずの理解が今、目の前にいた。っていうか、今なんか妙な発言が……。「地味子……ってあたしのこと?っていうか泊まるって何の話よ?」「ちょ、ちょっと!いきなり何言ってるんだよ!」ああもう、どこから対応していいのか分からない。「僕の前で友人を貶 おとめ しるようなことをそう軽々と言わないでくれ!しかも君と一緒に帰る義理なんてないし第一泊まるってどういう――!」「くすくす。お前はお泊まりの意味も知らねーのか?副委員長様」いい加減眩暈がしてきた。「宮越さん。ごめん。忙しいから先に帰る。プリントよろしくね」「あ、ちょっ、ちょっと、待ちなさいよ!」これ以上喋 しゃる べと、面倒くさいことになる。僕は理解の車椅子のハンドルを取ると、逃げるように学校を出た。*桜の舞い散る並木道を、僕は理解の車椅子を押して歩き続ける。放課後の部活動があまりなく、集合住宅地のはずれにある僕の帰路は、人目につかず、話しやすい。数年前までドがつくほどの田舎だったここ御 みつぎさき調崎市では、お国の都市開発計画が進んで、次々と新しい建物が増えている。妹の遥香と、友人の達也は部活で帰りは遅いので、普段一緒に帰っているのは、宮越さんくらいのものだ。あともう一人、困った人がいるけど、今は考えたくない。学校から少し離れたところには、つい二ヶ月前に完成したばかりの綺麗なアーケード。近くには年代を感じさせるスーパー。塗りかけの絵のように、古さと新しさが入り混じっている。「しかし、れーくん。君は実に人気者じゃないか」車椅子を押す僕の方を振り返りつつ、理解は上目遣いでにやりと笑う。「なんのことさ?」「とぼけんなよ。美少女復学生を独り占めにして男たちに恨まれるどころか、逆に俺様の方に女子からの嫉 しっ妬 との視線が来ていたぞ?モテモテだな」「そのお約束を成立させるには、何か前提から間違ってる気がするけど……。それより君筒木さんって、本当にあの《探偵R》なの?」

4647 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「理解と呼べと言ったろ。れーくん」「理解さ――」「さん。はつけなくていいぞ。他人行儀だからな」「……君と僕は完全に他人のはずだけど?」会話が途切れて、しばらく道路沿いの道を進む。午後六時過ぎの街路は、ほのかに茜 あ かね色に染まっていた。「でもさ、君って本当に探偵なの?」「へえ?じゃあ逆に聞かせてもらうが、この俺様のどこが探偵でないと?」理解の笑みの上にあるのは、高級感のある黒の中折れ帽子。学校内では一応遠慮していたらしいが、今の制服には、全然合っていない。まさか、その無駄にシックな帽子だけで、探偵だと豪語する気ではなかろう。「れーくん。君はスーツ姿のおっさんか、メガネをかけた天才小学生じゃないと探偵とは認めないクチか?」常に挑発するような彼女の物言いにも、だんだん慣れてきた。理解の言い分も当然ある。でも、僕が疑ってるのは外見だけじゃなかった。「素人意見で悪いけどさ。探偵って、普通はこっそりとするものじゃないの?いやさ。そりゃ殺人現場とかでどーんと、私 わたは し探偵です。探偵の孫です。って言う人も漫画とかアニメとかの中にはいるけどさ。通常はそんなことは警察がやるわけであって。昔で言うと、警察が役人なら、探偵は忍者みたいなものでしょ?学校に何かいるなら、なおさら僕なんかに……」「へえ、君が探偵マニアだとは知らなんだぜ、れーくん。探偵の基本は素 すじょう性を悟られぬ事と背景に溶け込むこと、情報を引き出す相手に警戒されては意味がない。事務所ならいざ知らず、クライアント以外の人間に、わざわざ堂々と探偵などと明かすことはあり得ない。君の言いたいところは、こんなところか?」「…………」図星だった。「れーくん、いいか?忍者といっても、俺様はハットリくんみたいなもんなんだよ。あの青坊主だって、ちっとも忍んでねえ代わりに一発逆転の忍術があるだろ。早い話が、俺様も常人ではあり得ない特殊能力を持っているのさ」「特殊能力……だって?」なんだか、最初からあんまり信じていなかったけど、更におかしな方向に話が転びそうだ。ていうか、大丈夫だろうかこの子。「れーくん。そう急に香ばしいものを見るような顔すんなよ。殴んぞこの野郎」さすがに顔に出てしまったらしく、ジト目で睨 にらまれた。推理ネットゲームの伝説。全貌すら知れぬほどの大財閥の一族。極めつけには、更に超能力と

4849 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―きたもんだ。もはや大言壮語を超えて誇大妄想の域に達した。信じろという方が難しい。悪い解釈をするなら、これこそが彼女の《病気》ではなかろうか?「例えだよ例え」と、僕の思考を的確に読んだ理解が、続きをくれる。「分かりやすくしたいなら、三キロ先で針が落ちた音も聞こえるような異常聴覚の持ち主でもいいし、一キロ先のピンクチラシも読めるような異常視力の持ち主でもいい。あるいは表情だけで人の心が読めるカウンセリングの達人でもな。そういう常人ならざるシロモノを俺様は持っているのさ。それくらいでなければ、犯罪組織月見月家の一翼は担 になえない」「犯罪組織?いつから月見月財閥は犯罪組織になったんだよ?」「何、俺様がそう呼んでるだけだ。巨大すぎるシステム。何をやっても闇 やみから闇。ロクに罪に問われもしねえという点については、国家の次に質 たちが悪い」「さすがに……。ちょっと現実味が薄くなり過ぎだよ……」「信じようと信じまいと君の勝手だがな、れーくん。この世界には妙な落とし穴があるもんだぜ。一個数十円で売られているようなちっぽけな部品が、実は三十年以上もかけて辿 た どり着く職人の匠 たくみの技や、凡人には到底辿り着けないようなハイレベルな物理法則を駆使して作られていたり、逆に何億や何万人も動こうってことが、子供のわがままみたいなくだらねー理由や、やっかみや面 メン子 ツ、はたまた《今日の占い》みたいな、すっとぼけた気まぐれでコロっと決まったりする」さりげなく色んな人を敵に回しそうなセリフを……。「んで、儲 もうける仕組みを作ってるヤツと、異常なまでに運のいいヤツと、そして本当の天才なヤツは、有り余ったモノの使いどころを探して、ついにその脳天の部分が、馬鹿げたことをやり始めた」「馬鹿げたこと……?」「ああ、ヤツらの道楽だよ、れーくん。金と暇と才能をもてあましたヤツは、ろくなことをしでかさねえ。そこで月見月の連中がバカをやらかしてスカウトされたのが俺様だ。遺伝子操作に人体実験、特殊訓練にインプラント、精神改造なんでもござれ。NASAも宗教もショッカーも真っ青さ」「…………」などと嘯 うそか ぶれても、にわかには信じ難い。少なくとも見た限りでは、理解の体には、傷跡も機械も、角 つのも見あたらないのだから。「そんな俺様がここに来たのは、どうしてだと思う?」挑発的な視線が、ねっとりと絡みついてくる。しかし、要するに彼女の言いたいことは、所謂普通の探偵とは明らかに異なる理解が、ここに任務で来た。

5051 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―それが意味するところは、ひとつしか思い浮かばない。「……ひょっとして、今回の事件には世界の滅亡がかかっている?」「かかってるわけねーだろバーカ!たかが人間一匹死んだくらいで、そんな話になるか。こんなの取るに足らん出来事だ。俺様からすりゃ、タダのお遊びだよ」一体どっちなんだ。「お遊びって、じゃあ君は何をしにここに?」もう、訳が分からない。「休暇だよ。訳あって久しぶりに一週間ほど休暇が入った。その機会にちょっと遊んでやろうと思って、こんなくっだらねえ仕事を請けたんだよ」「くだらないって?」理解が指二本をくいくいと内側に曲げて誘う。その仕草に従って頬 ほおを寄せると、理解の吐息が、耳をくすぐった。「れーくん。本来ならこんなクズ仕事にも一応守秘義務ってもんがあるんだが。俺様とえっちしてくれたら特別に教えてあげてもいいぜ」「……遠慮しておく」いきなり何を言い出すかと思えば……。「何だ?れーくんは年下趣味なのか?」「そういう問題じゃない!というか、どちらかと言うと外見上君は年上にはみえないよ」ため息をつきながら、僕は車椅子を押し続ける。「ねえ、ところでさ。どこまで行くの?」「二度同じことを言わせんなよ、れーくん。君はそんなバカじゃねーだろ?」規則正しく並んだトチノキが、視界の端を流れてゆく。理解の車椅子のバッテリーは残っているらしいが、押してくれと頼まれたので、仕方なくそうしていた。「ってどこまで行く気?まさか……本気で僕の家とか言うんじゃないよね?あれは二人きりになるための口実だよね?」「まっさかー。俺様、嘘はつくけど冗談は言わねえなあ」冗談も十二分に言っているような気がするのはさておくとして。「君の家、本当にどこなの?ここから近いなら、送ってくからさ」「ふーん。れーくんは優しいんだなあ」にっこりと、初めて理解は明るい笑みを浮かべるが、普段の悪態が目に焼き付いているせいか、ちっとも可愛く見えない。「じゃあ言うぜ。御調崎市夕 ゆう見 み町二番地三丁目、倉 くらしま島ハイツ一〇二号室」「ああ、そこならここから近――じゃないよ!何で僕の住所知ってるんだよっ!?」

5253 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「あははっ。ナイスリアクションだぞ、れーくん」ぐっと握り拳 こぶに し親指を立てて、理解が会心の笑みを見せる。今度は外見相応の、実に可愛らしい笑みだった。「今更そんないい笑顔したって騙されないよ!一体、いつの間に!どうやって調べたんだよ!?」理解は動じた様子もなく、またいつもの乾いた笑みに戻り、視線を前に向けた。「ま、とりあえず行こうぜ。ホテル予約してねーから、今日は泊まるところがねーんだよ」「僕の家はホテル代わり?ていうか、君の家はどこだよ!」理解はそれ以上、僕の問いかけに答えてくれなかった。そしてもう二分ほど歩くと、僕の家に着いてしまった。*「ふうん、なかなかいい部屋に住んでるじゃないか君は。本当に貧乏人か?」一杯お茶を飲ませるくらいならいいか。などと余計な温情を見せたことを、僕は早々に後悔した。玄関で車椅子のタイヤを僕に雑 ぞうきん巾で拭かせた後、理解は我がもの顔で、母方の親 し んせき戚から借りている部屋の中を、縦横無尽に走り回っていた。「どうでもいいけど、すごいねその車椅子」仰 ぎょうぎょう々しいパーツを組み込んだ車椅子は、デコトラのような張り子ではないらしい。ジェットエンジンとか自爆装置とか、緊急脱出装置でもついていそうなほど、肘掛けにボタンやレバーがある。中でも目に付くのが、左手にある半球状のコントローラーと、右手にある大きめの液晶パネルだ。「ああ、月見月家が作った特注マシン《スレイプニール号改》だ。盗聴盗撮機能から、治療キット、小型携帯武器、ワイヤーウインチまでついてる。燃料は電気だが、フルパワーを出せば、原付なんかとは比較にならんほどの速度は出る。ま、燃費は悪いがな」スレイプニールって確か、北欧神話に出てくる神獣の名前だったような気がするけど。「なんで、《改》なの?」「ああ、昔一度エンストを起こしてな。頭に来たから投げ飛ばしたらぶっ壊れた。耐久性に問題有りだ」「君の性格の方だろ……」まあ、そんなことより、困ったことが別にあった。「ところでさ。君の辞書に遠慮って文字はないの?」「ふんふん、ここがれーくんの部屋かな?」聞いてないし……僕の話。勝手にドアを開けて入り込んでしまう。まあ、掃除はしているから、いいけどさ。

54「へえ、それにしても君は本当に男の子か?」「どういう意味さ?」僕も後を追って入ると、理解が珍しく驚いたような顔をしていた。「いや何、俺様の認識がずれていただけだ。もっと散らかっているものだと思ってたんでな。綺麗好きなのは好感触だぞ、れーくん」そう言いながら、理解は車椅子をベッドに横付けすると、帽子も取らないまま、白いシーツの上に身を投げ出した。人のベッドに勝手に……と、思ったが、いい加減に突っ込み疲れてきた。「さて……」寝ころんだまま、理解が急に声のトーンを落とした。「そろそろ俺様に聞きたいことがあるんじゃないかな、君は?」制服姿の少女が、けだるげに寝ころんで自分を見上げているのは、不思議な光景だった。自分の部屋なのに、まるで違った印象を受ける。太ももがかなり際 きわどい位置まで露出していることについては、あえて突っ込まない。あれは罠 わなだ。突っ込めば強烈なカウンターが返ってくる。「……なんで、僕の家の住所知ってたの?この学校に来たばかりなのに。連絡網でももらってたの?」

5657 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「アホか君は?」もう慣れてきたけど、本当に失礼なヤツだ。だんだん荒れそうになる心をどうにか抑えこんでいると、理解が僕の部屋にあるパソコンを一 いちべつ瞥し。「氏名、都築初。年齢十六歳、礼新高校二年三組クラス委員長で、部活は放送部」「…………」絶句する僕の表情を見て、にやりと確信したように笑う。「家族構成は、母『みなで』三十八歳でデザイナー。妹『遥 はる香 か』は礼新高校の一年生で十五歳。コイツは確か、バスケ部のマネージャーかなんかだったな。部活のせいで帰りは遅い。後、父『一 はじ』 めが、享年四十歳で二年前に廃ビルの非常階段から投身自殺している」あっけにとられる僕を無視して、すらすらと、まるで読み上げるように理解は続ける。「君自身は至って成績優秀で友人関係も良好、クラスでもズバ抜けて目立つタイプじゃないが、誰からも好感度は高い。賞罰はなしだが、学校の行うボランティアには何度も参加している。道徳の教科書にでも載れそうな、模範的な優等生だな」一気に喋り終えると、理解は僕を見て、口元を弓なりに歪 ゆがめた。初めて背筋に薄ら寒いものを感じた。「どうだい?少しは、信用してくれたかな?俺様が探偵だと」「なんで、そこまで……」僕と理解はあくまで、ネットゲームでのいちプレイヤー同士の仲だ。プライベートな会話は一切していない。パソコンだって当時は父さんのものを使っていたから、僕や遥香の名前まで分かるはずが――。「れーくん。君はまだ俺様の言葉を信じてないようだな」「どういう意味さ?」本当に分からずそう返すと、理解は含み笑いをしつつ、寝返りを打った。「れーくん。それについては大して複雑な話じゃない。君がゲームをするために使っていたパソコンのIPアドレスを辿ってアクセスポイントと名前を拾い、アパートの管理会社に電話、適当な一般会社を名乗って、引っ越し先を聞き出すくらいなんて、慣れれば簡単なんだぜ?」「……ちょっと待って?」「何だよ、れーくん」一瞬何を言われているか呑み込めず、よく反 はんすう芻してから答えを出す。「なんかおかしくない?後半はともかく、前半の部分は特にさ」「へえ?どうしてだい?」こほんと咳払いをひとつして、彼女のペースに巻き込まれないように気合いを込める。「だってさ。IPアドレスから住所や個人記録を特定するのは、もはや警察レベルの話でしょ?いや、そもそも当時僕がゲームをやってたサーバーを特定してから情報を抜き出して、下手を

5859 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―すればうちが契約してたプロバイダーまで手を伸ばさなきゃいけなくなる。そんなこと、普通はあり得えないよ」二年前の僕は、特にネットのセキュリティに気を配ってはいなかったから、調べる人間さえいればザルだろうけど。それでも無茶な話だと思う。「ふふふ……れーくん。舐 なめてもらっちゃ困るな」僕の質問に対する理解の笑みは、変わらなかった。「月見月の力を舐めてもらっちゃ困る。そこまで辿り着く荒技すら可能だから、今俺様は、こうしているんだぜ?」「……いや、それだけならまだしも、僕の評判なんて、一体誰から?」「なんなら中学の頃の評判も教えてやろうか?卒業した君の同級生を装って、君の行き先を聞いてやればあっという間さ。昼ドラ時間を除けば暇人の主婦なんてボロいもんだ」「…………」僕があっけにとられている隙 すきに、理解はくるりと体を捻ってうつぶせになり、片手をベッドの下に伸ばし――って。「ちょっと!いきなり何してるんだよ!?」「ん、見りゃ分かんだろ、エロ本探してるんだよ。れーくんの性癖が知りたくてさ」「あのさあ……理解」どうにも彼女の行動には、突発的過ぎてついていけない。まるで学校に通いたての小学生のように質が悪い。「どうした?疲れた顔して、なんか辛 つらいことでもあったのか?」「現在進行形でひとつね。ところで僕の性癖を知って、一体どうするのさ……」「特にどうもしねーよ、ただの興味と嫌がらせだ。っと、何だよ、れーくんは巨乳好きだったのかよ畜生!こんな皮下脂肪に騙されてんじゃねーよ!」「勝手にそんなもの見るなっ!」慌てて理解の手から雑誌を奪い取って、ベッドの下の段ボール箱を奥に追いやる。全く、油断も隙もあったもんじゃない。「ちぇ、つまんねーの。ま、ちゃんと男の子してるようで安心したぞ。俺様がちゅーしてもなんも反応ねーから、ちょっと心配してたんだぜ?」「君に僕の生理機能を心配されるいわれはないんだけどさ。ていうか、あのときいきなり僕にキスした理由は何?」おかげで非常にクラスの空気が悪いんだけど、と言おうとすると、「ふふふ」と、理解はくぐもった笑い声を漏らした。「決まってんだろ、君がかわいーからだ」「真面目に聞いてるんだけど……」

6061 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「俺様も大マジだぞ、れーくん。君は俺様のお気に入りなんだぜ。なんせ、俺様の能力を使っても、心が見抜けなかった。こんなことは初めてだったからな」制服のまま、理解はごろごろとベッドの上を転がり始める。「さっきも言った通り、俺様はエスパーだからな。あんなチンケな推理ゲームで百戦百勝するのなんて朝飯前、楽勝もいいとこなんだよ。俺様は始めからプレイヤーの《心が読める》んだからな」「…………」胡散臭いことこの上ない。大体仮に、万が一にもあり得ない話で、心が読めるとしても、ネット空間を隔てて何が分かるというのだ。まだ、天才的な推理力を働かせた、とかの方が、信 しんぴょう憑性が――。「だが、君のだけは読めなかった。覚えているかい。あのゲームのラストで、俺様は確かに君が犯人でないと断言したが、犯人は君だった。俺様が心の読めない人間がいたんだよ。三百戦以上して、その十倍以上ものプレイヤーの嘘を暴いてきた俺様が、暴けず、殺されちまった。そんな人間は、今までいなかった」「…………」じろり、と理解の両目が僕に照準を合わせる。「れーくん。人の心を見通す能力を持っている俺様にとって、《それが分からない》ということは何より不可解で、興味が尽きない」寝返りをうって、うつぶせに僕を見上げてくる。「だから俺様は、君をスカウトしに来たんだ」「スカウト、だって?」「ああ、そうさ」どうも、あの大口を開けた狂気めいた笑いより、普通の笑顔の方が、不気味に感じられる。「探偵の助手だよ、ワトソン君。古くから厄介な敵は、味方にするか殺してしまえというじゃないか」「悪いジョークだね」「だからマジだっつーの。そうでなくても君には魅力がある。ホームルームの始まる前に、教室での君を見ていたが、人気者で話題が広く、嘘に長 たけているようだ。これだけでも、俺様よりよほど探偵の資質があるといって差し支えないぞ」君と比較されても困る、とは言い出せない。「俺様は今のところ、仕事の時にゃあ月見月家のスタッフを使用しているんだが、あいつらカスの手はあまり使いたくねーんだよ。だから、俺様に匹敵する嘘がつけて、尚 な おか つ手 てご駒 まにできそうなヤツを探していたのさ。俺様が信頼できる人間をな」信頼できる、なんというのは、理解の性格を考えれば歯の浮くようなセリフだけど。

6263 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「あの日以来ずっと、俺様は君に会いたくて会いたくて。どうにか君の顔写真までは入手したんだが――」「だが?」くすっと、悪戯な視線が僕に絡みつく。「男の子にしちゃ、思ったより顔が可愛かったもんでな。直 じかに会いたくなって、この依頼を見つけた時に、ちょっと月見月の権力を使わせてもらったってわけさ」ごろんと理解は再びベッドの上に仰 あお向けになって、微笑んでみせる。「まあ、自己紹介はこんなところだ。それよりれーくん飯はまだか?俺様は腹が減ったぞ」「理解。君が何者かは半信半疑だけど、とりあえずそれでいいとしてさ……」「ちなみに嫌いな食べ物は皮のついたナスだから気をつけろよ」時計を見ると、もう七時半を回っていた。「いい加減に帰ってくれないかな?悪いけど、もうすぐ妹も母さんも帰ってくるんだしさ」実際には妹はともかく、母さんが帰ってくることは稀 まれなのだけど、そろそろ理解にお帰り願いたいので、そう言ってみる。すると理解は天井を見上げながら、大きくため息をついて、続いてジト目で僕を見た。「れーくん。君は思ったより心の狭いヤツだな。がっかりしたぞ」「君の態度がでかすぎて収まりきらないだけだよ!」*夜、八時を過ぎたので、僕は夕食を作り始めた。「次に勝手なことしたら、今度こそ住居不法侵入で警察呼ぶからね」どうにか理解を部屋から追い出して、四人がけのテーブルが中央に置かれた居間のソファーへと移動させた。僕はキッチンで野菜を切りつつ、お湯を鍋 なべに張ってダシの素を入れる。「れーくん。今日の夕飯はなんだい?」「ごはんと味 み噌 そ汁。アスパラとベーコンのソテーと、ツナと大根の煮物、ひじきだよ」理解の迷惑極まりない動きを封じるために、車椅子は玄関に放置した。おかげでようやく、今は少し大人しくしている。とりあえず、夕食だけ食べたら帰ってもらう、との約束を取り付けたが、絶対に破られそうな気がしてならない。「どうでもいいけど、さっきの話って本当なの?」「ん?ああ」ソファーの向きは、ちょうどキッチンとは逆なので、理解の後頭部だけが頷きを示す。僕が理解を家に残したのは、根負けした以外にも、ちょっとした訳があった。

6465 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「疑うつもりなら、小遣いで君の口座に前金くらいは振り込んでやるぞ?」学校に潜む殺人犯。それを見つける手助けをしたら、僕にもバイト代をくれるというのだ。「しかし、れーくん。報酬をちらつかされたらすぐに首を縦に振るとは、君は意外とがめつい人間だったんだな。この金の亡 もうじゃ者め」こっちを振り返ろうともせず、真っ黒なテレビ画面の前で理解は寝ころんでいた。顔が見えずともニヤニヤ笑っているのが分かるのが、なんか妙な気分だ。「そう言われれば、今のところは否定しないけど」あれだけ僕のことを調べていた理解なら、既に知っていると思うが、僕の家にはそこそこ借金が残っている。今でこそ母さんのおかげでだいぶ減ったが、二年前は電話と玄関のチャイムに怯 お びえ る日々だった。だから、僕がこの話を受けることに、なんら不自然はないだろう。『俺様の探偵活動の助手役を務めて欲しい。もちろん、金は出す』と、そう理解は言ってきた。だが正直、僕は理解のこの申し出を一パーセントたりとも信じちゃいない。通常、いや、この異常すぎる場合における通常がなんだか知らないが、警察が基本ひとりで捜査にあたることはないように、探偵だって本物ならちゃんと訓練を積んだ専属のスタッフなんかがいて、僕みたいな会ったばかりの一介の高校生を使うなんてことは、まずあり得ないはずなのだ。まあ、その前に山ほど突っ込むべきところがあるんだけど……。とにかく、理解が僕につきまとう本当の理由、学校に潜む殺人犯とは誰なのか、僕にこんな交渉を持ちかける本当の狙 ねらいは?料理をしながら、そんなことをずっと、頭の片隅で考えていた。しかし、理解は何をしているのだろうか?じっとソファーに腰かけたまま、何も見ようとはしない。最初にニュースだけ見ていたが、すぐにテレビの電源をオフにしてしまった。「れーくん、君はテレビとか見んのか?」暇じゃないのかと思っていたら、やはり暇だったみたいだ。首だけ振り返って、理解は聞いてきた。こんな時でも、張り付いた笑みのままだ。「ニュースくらいかな。後は既存のバラエティをちらほらと。理解は何か見てるの?」「見ねえな。見ても時間の無駄ってもんだぜ。テレビで面白いもんなんてねぇよ」「バラエティとかは?」「目が腐る。あんな気持ちの悪い映像を見るくらいなら、まだ空と雲でも眺めてた方がよっぽどマシだな」「そう?」僕の問いに、理解は軽く顎をしゃくってみせる。「大体何がおもしれえんだよ。面白くねえ人間が面白くねえこと言って、それを周りの連中が必死に面白そうに見せかけて、ゲラゲラ空笑いしてやがるんだぜ。つまんねえどころか吐き気が

6667 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―するな」「いくらなんでも極論過ぎると思うけど。クイズ番組とかは?」「あの芸能人がわざと頭の悪い解答をして、バカな視聴者を安心させて、大勢でヘラヘラ慣れ合ってるヤツか?気持ち悪過ぎて吐き気どころか吐くな」なるほど。この反応を見る限り、理解はネット上の《探偵R》そのままの性格だ。僕が《探偵殺人ゲーム》を卒業して二年近くが経 たつけど、まだ鮮明に思い出せる。「反抗期の中学生みたいだなあ。大体、もし難しい問題を高学歴な人たちが解いてるだけの番組だったら、誰も見ないじゃない。しかもそういう番組だったら、それはそれで、今度は『インテリの知識自慢だ』とか言うんでしょ?斜に構えて見てたら、何だって面白くないよ?」「んふふふふ。君の日 ひよりみ和見主義も変わんねえなあ。れーくん」と、僕の言葉に動じた様子もなく、楽しそうにソファーの上で寝返りを打つ。なんというか、こんなに落ち着かない気分で夕 ゆう餉 げをとるのは久しぶりだ。地雷の埋まった原っぱで、ピクニックシートでも広げているような。「よし、メシができたか、だっこしてくれよ、れーくん。椅子を経由するのが面倒だ」「…………」ソファーの上で、理解がにこやかな顔を僕に向けて、両腕を伸ばしてくる。なんか、だんだん拒む方が面倒くさくなってきた。今更だけど、こう考えること自体、全ては理解の思 おもわく惑通りなのかもしれない。*「やばいな。これは」移動の度に抱き上げるのも面倒なので、理解に車椅子を返し、夕食のテーブルで顔を合わせ、更に両手を合わせて三分後、一通りのおかずとご飯を口にした理解は、ぼそっとそんなことを口にした。「残すなら早めに言ってよ。片付けるのに手間がかかるから」所詮、近所のスーパーで買ったありふれた食材と、母方の実家から送られてきたお米。大財閥のお嬢様の口に合うご飯なんか始めから作れるわけがない――そう思いきや。「れーくんに飯炊きの才能まであるとはな、驚きだ。ちょっとこれは調べが足りなかったぜ。おかわり」「…………」「ほら、早くしろよ」そう言って、空の茶 ちゃわん碗を差し出してくる姿は、食べ盛りの子供と何ら変わりない。もう、どこまで本当か分かんなくなってきた。

6869 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「君って本当にあの月見月家の人間なの?それにしちゃ随分、舌が安いみたいだけど」僕が装 よそったごはんを渡してやると、理解はすぐにツナと大根の煮物に箸 はしを伸ばし、がばっと五分の一くらいの量を口の中に詰め込む。「ひみはほれさまをごはいしているようらが、かねもひがふらんからいものほ」「ああもう分かったから、口に物を入れて喋るな!」咀 そしゃく嚼して呑み込み、また次のおかずとご飯を口に運ぶ。食後のお茶を一息で飲み干すと、理解はようやく一息ついた。「ふう、ごちそうさま。しかし、水がまずいな。ミネラルウォーターくらい買えよれーくん。シメの茶がまずいってのはどういうことだ?一体全体、どういうことなんだぜ?」「散々食い散らかしといて言うことがそれかよ!図々しいのもほどほどにしないと、今すぐ星空の下に放り出すぞ!」「ところで、デザートにコーヒーフロートが飲みたいんだが、カップアイスとかないか?できればハーゲンダッツの」ああもう聞いちゃいない。女の子相手に暴力をふるいたいと思ったのは、久しぶりだ。「次に勝手なことを言ったら、警察に通報する!」脅しではなく、半ば本気だったのだが。「くくくくく……サツは嫌いだなぁ。探偵の敵だよ」「え……?」「何意外そうな顔してんだよ。言ったろ。月見月家は犯罪組織だって」「でも、探偵は悪じゃないでしょ?」古今東西、そんな説は初耳だ。「分かってねーな君は。探偵のどこが悪党じゃないっていうんだよ。尾行、盗聴、盗撮。やってることはスパイとどっこいどっこいだ。警察よりの仕事だと思ったらそりゃ大間違いだ。プライバシーの侵害どころじゃねえ」「そうかな?」僕自身、ちっとも探偵のことを知ってる訳じゃないが。さすがに無茶な物言いだと思う。まあいいや。この子の言うことをいちいち真に受けていたら、体が持たない。食事を終えて気づいたが、残しておこうと思ったご飯が、全部なくなっていた。三合炊 たいたんだけどなあ……。「それより、そろそろ教えてくれないかな?」食器を洗おうと、台所の蛇口を捻りながら、僕は理解の方に振り返った。「俺様の性癖についてか?」「ターゲットのことだよ!うちの学校に、殺人犯がいるって、どういう意味?ちゃんと話してくれないと、場合によっては、さっきの手伝うって話はなかったことにさせてもらう」

7071 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―屋上で聞いて以来、ずっと引っかかっていた言葉。最初に聞いたときは度肝を抜かれたが、口にしてしまえば、恐ろしいほど現実味がなかった。これでも一年ほど学校で過ごしてきたのだが、行方不明になった生徒とか、教師や用務員の話は、ついぞ聞いたことがない。むしろ、一番異常な事態は、今目の前にいるこれだ。「れーくん。ちったあ脳ミソを使えよ。サツとか普通の興信所じゃなくて、この俺様に。月見月の専属探偵なんかに依頼が来てる時点で、おおよそは察しはつくだろ?」「…………」少しだけ考えてみる。当然の話だが、警察が事件を未然に防ぐことは、個人相手ではめったにない。手間がかかるから《疑わしい》だけの事件にはのってこない。「要するに、《面倒な》事件ってことだ」僕が考えをまとめる前に、理解が答えを言った。「だが、依頼人は心当たりがある。人を殺して、何食わぬ顔をしている人間にな。そいつを調べて欲しいと、そう言っている。そして、もし犯人だと特定できれば……」「…………」僕は《探偵殺人ゲーム》のルールを思い出す。犯人を突き止めるのではなく、犯人を殺していくゲーム……。だが、あれはあくまで、シナリオに則 のっとったルールだけのはずだ。現実とは、訳が違う。「まさか……」僕の呟 つぶき やに、理解が唇の端をつり上げる。「そうだ。依頼人の願いは、ターゲットの抹殺だ。そいつが犯人だと分かれば、俺様は――そいつを殺す。というわけだ」「……冗談でしょ?」「くくくく……まさかだよなあ、だが」カチリと、理解が、《スレイプニール号改》の肘掛けの液晶パネルをいじると、ブゥンという静かな起動音とともに、機械的な映像が映し出される。「こいつは通信端末も兼ねていてな、俺様が月見月の暗殺部隊に指示を送れば、即、対象を《抹消》することが可能となっている」「そんなわけ……」あくまで、あれはゲームのはずだ。実際とは違う。いくら何でも、この日本でそんな真 ま似 ねが、できるはず――。「さてと、もうじきだな」

7273 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―「……何が?」唐突な理解の言葉に、僕は顔を上げる。「あと三分」理解は笑顔のまま何も答えない。奇妙な沈黙が続く。そして、三分は経過した頃、カチャリと玄関先で鍵 かぎを捻る音がした。「…………」誰だろう?時計を見ると、まだ八時半を過ぎたばかり。バスケ部のマネージャーをやっている遥香は、普段の帰宅時間はめっぽう遅い。平日の今日に、普段ならこんな早くに帰ってくることはあり得ない。ましてや、仕事であちこち飛び回っている、母さんなんてはずもない。「たっだいまー!」玄関が開いてから数秒遅れて、遥香のハイテンションな声が居間に飛び込んできた。「えっ……?」何故分かった?窓にはカーテンがかかっているから、外の様子はうかがえないし、足音にしたって、三分前の距離から察知するなんて到底不可能だ。ただの偶然なのか、それとも……。「……うおっ!お客さんなんてめずらしーじゃん兄貴。あ、こんばんはー。妹の遥香っす。兄がお世話になってまっす。えーと、彼女?同じ制服だけど学校じゃ見かけないね、誰?」居間に入ってくるなり、遥香は理解と僕に笑顔を見せた。腰まで伸びる、赤みがかったポニーテールが、こちらに向けて揺れた。一応地毛なので、学校には咎 とがめられていない。「何、まだ礼には及ばねえよ。今晩お兄ちゃんに下のお世話をたっぷりしてやるんだからな」「いい加減にしろ!」危うく洗いかけの皿をぶん投げそうになる。妹の前で、初対面の挨 あいさつ拶じゃない。いや、もともとロクな挨拶なんて理解に期待してないけど、これは酷 ひど過ぎる。遥香は、十秒ほどぽかーんと、口を開けっ放しにしていたが。「うっわあ。兄貴って、無害そうな顔して結構進んでたんだね……。恋愛にどうこう言うつもりはないけど、まだ学生なんだから避妊はしてよね」「この子の言うことをひとつでも真に受けちゃダメだ」と、否定はしておくけど。心配はいらないと思う。遥香も普段はこんなキャラだが、中身は結構まともだから、適当に空気を読んでくれているはずだ。とりあえず、この場はうまく誤 ごまか魔化しておきたい。「……夕食は?今日は食べていくの?」「……ううん。これからすぐ部活の打ち上げだから……」

74「なあなあ、ところで妹ちゃん?」そのまますぐ外に出ようとした遥香を、理解が引き留める。「遥香でいいっすよ。えーっと、お名前は……?」「君筒木衣梨花。または理解、だ。俺様とお近づきになりたいなら後者で呼べ。妹ちゃん」「リカイ……?アダ名っすか?面白い名前っすねー、リカイさん」「うっせえ気安く呼ぶな。お前のツラほど面白くねーよ。いいから答えろ」「ひいー!じゃあなんでアダ名教えたんすかー!お兄ちゃんの彼女なんか怖いよー!」「一応全力で否定しておくけど、その子はただの知り合い」いきなり無茶な会話だ。そろそろ理解は殴られても仕方ないと思う。もう、一秒一秒がハラハラする。「そうそう、聞きたいところはそこじゃねえ。ところで、一 おととし昨年の九月七日を覚えているか?」「へ……?」唐突に話があらぬところに飛び、遥香がぽかんと口を開ける。だが僕は、一発で察しがついた。忘れもしない、その日は確か。「その九時頃に放送してたドラマがあるんだけど。れーくんは見てたかな?」唐突に話題が変わった。個人的にさっきの日付の話はさせたくなかったので、僕は新しく垂れ

7677 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―たその糸に、急いで飛びついた。「あ、う、うん。ひょっとして『六月の恋 こいさめ模様』?ああ、確かに、ここ数年のドラマの中では確かに名作だと思うけど。有名どころを惜しみなく、使い捨ての脇 わきやく役に使ってたのがよかったね」などと相 あいづち槌を打ちつつ、僕は内心で疑問を浮かべていた。さっきまでテレビなど見ないと言っていた理解が何故、そんな話題を振ってきたのか。その真意を。「ってことは当日、妹ちゃんも見てたわけだよな。しかしれーくん。ちょっと調べたところ、面白い話があってだな」「んん……?」遥香が首を傾げる。「九月七日の二回目の放送のことだ。まあ内容の評判はすこぶる良かったんだが、実は同時に批判も多い回でね。何があったと思う?」「さあ?」「見てたんだろ?番組、妹ちゃんも」「ん?うーん、どうだったかなぁ。シリーズ通して多少は見てたかもしれないけど、そこまで覚えてないや」「れーくんは覚えてるよな?」「……覚えてないよ」答えつつ、自分の口元にさりげなく手を当てる。余計なことを喋るなというジェスチャーだが、理解はそれを見た上で、文字通り一笑に付した。「とぼけんなよ。君のお父さんが紐 ひもなしバンジーにチャレンジした、記念すべき日のことだぜ。見てたよなあ?」「えっ……?お父さん……」遥香の顔色が、さっと青色に変わる。「ちょっと、理解――」何だ?一体いきなり何を言い出すんだ?この子は。じろっと、理解の禍 まがまが々しい目が、僕の瞳を覗き込む。「報道テロップだよ。字幕テロというヤツさ。肝心のクライマックスのキスシーンで地震の速報が流れちまったんだよ」「……嘘だよね。それ?」よく思い出せないが、確かそんな場面はなかった気がする。「いや、マジさ。でも、君の妹ちゃんはどうやら覚えてない。これがどういうことだか分かるかな?」

7879 一 日 目 ― 仮 面 の 少 女 ―理解の言葉通りなら、遥香はその時間、テレビのある居間にいなかったということだ。すなわち、父さんが死んだ前後の時間、家にいたというアリバイが――。「そのとき、妹ちゃんは何をしてたのかな?」「え、えっと……その、私は――」何を言われているのか分からないといった目で、遥香は理解を見ている。「遥香、友達が待ってるんじゃないの?」「う、うん。そうだった。じゃ、またね、お二人さん」ぱたぱたとフローリングの床を駆けていく遥香を、理解は引き留めなかった。「あーあ、逃げられちったか」大 おおげさ袈裟に両手を広げて、理解は肩をすくめる。だが、声と顔が笑っているので、ちっとも残念そうに見えない。「さっきの話って、ほんとにそうなの?ちょっとテレビ局に電話してみていい?」「してみろよ」挑発するような口ぶり。僕は引かない。「じゃあ、明日してみるよ。今日はもう遅いから」居間の隅にある、古びたデスクトップ型のパソコンに向かい、起動させる。インターネットで局の番号を確かめようとすると、理解が車椅子を動かしつつ、さっと片手で制してきた。「んん……さすがだなぁ、れーくんは。ちゃんと確かめるつもりだな、偉い偉い。割とめんどうくさがって確かめないヤツが多いんだよ」やはり、テロップが入ったというのは、嘘だったようだ。「どういうつもり?試したの、僕を」理解は用済みとばかりにパソコンから離れて居間の中央に戻ると、改めて僕に向き直った。「君じゃねーよ。君の妹ちゃんさ。ちょっと仕掛けてやれば、何かボロを出すかと思ってね」僕はキーボードから目を逸 そらして、改めて理解を見る。「どういうこと?なんであんなこと聞いたの?ああ見えても、遥香は父さんの死に対して、かなりショックを受けてるんだよ。なんで、あんな真似――」言いかけて、はっとした。そういえば、まだ聞いていないことがあった。誰が殺したというのもそうだが、誰が殺された000000のか 0 0ということも。「だから聞いたんだよ。分からないか?君のお察しの通りさ。ま、今のは軽いジャブみてーなもんだよ」今のは、探ったのだろうか。探りというにはあまりにわざとらしい仕掛け。「ちょっと待ってくれ!」動 どう悸 きが高まるのを感じながら、僕は問いかける。

8081 二 日 目 ―ゲームスタート―「今の話を聞くと、まるで父さんが殺されたみたいな言い方だけど……」僕の狼 ろうばい狽を愉 たのしむかのように、理解が笑みで応 こたえる。「れーくん、依頼は自由だぞ。どんなに当てがなかろうと、どんなに望みが薄かろうと、どんなに荒 こうとうむけい唐無稽な妄想であろうと。それに心当たりのある人間さえいれば、依頼は可能だ。そう、それが例え、警察が自殺と判断したものが、実は他殺であろう。などということでもな」「じゃあ、まさか……」震える声で呟く。理解の瞳の奥、瞳 どうこう孔が赤く輝いた……ような気がした。「そうだ。俺様が調査を依頼されたターゲット。君のお父さんを殺した犯人の候補は、《都築遥香》。君の……妹さ」翌日。太陽の光もまだ大人しい、静 せいひつ謐な空気の満ちた午前八時十五分。歩いて十五分ほどの通学路。その最終直線の桜並木の道で、僕の隣をゆるゆると電動車 くるまいす椅子が走っていた。「おっはよー都 つづ築 き君!今日は早いんだねー……って、きゃっ!?」「あ、おは……」挨 あいさつ拶を返す前に、隣の理 りか解 いを見たクラスメイトの女の子は、既に小走りで逃げ去っていた。まあ、そりゃ復学初日からあんな態度じゃ逃げるよな。少なくとも、僕も理解と何の因 い んねん縁もなかったら、今すぐ逃げ出したい気分だ。「ったく、失礼なヤツだなあ。この俺 おれ様に挨拶もしねえなんてよ」ちっとも怒った素 そ振 ぶりも見せず、理解は面白そうに女の子の背中を見送った。「県内三番手の進学校でこのザマじゃ、この学校の教育もダメダメだな、れーくん」

8283 二 日 目 ―ゲームスタート―「君が言えた義理か」結局、理解の言っていた通り一夜を過ごされてしまったので、必然的に今こうして、一緒に登校するハメになってしまっていた。僕は車椅子を押さず、彼女の足代わりである《スレイプニール号改》と並んで歩く。基本的にものぐさな質 たちなのか、理解に自分でタイヤを回す気は一ミリも無いみたいだ。それにしても、理解の醸 かもし出す敵意に満ちたオーラのおかげで、登校中、僕に声をかけてくれる知り合いの数があからさまに激減している。なんてこった。「あれ、都築君。どうしたの?その子……」僕が懊 おうのう悩していると、馴 な染 じみの声が聞こえる。宮 みやこし越さんが、いつの間にか隣に来ていた。まあ、昨 きの日 う泊まるとか理解が言ってたし、この反応は当然か。「おはよう。宮越さん」理解と反対側のスペースを併走しつつ、僕の耳にこそっと口を近づける。「何があったの……?」「恋人同士が一緒にいるのが、何かおかしいのか?副委員長様よお」ばっちり聞かれてしまっていた。薄笑いで宮越さんを見上げる理解。僕の繊細な神経網は、朝からズタズタに引きちぎれそうだった。「後で話すよ」「あ、うん。分かったわ……」理解の相手が面倒だと思ったのか、僕の心労を察してくれたのか、宮越さんは軽く頷 う なずいて、僕たちは会話を閉じた。そのまま校舎に入って、教室のドアを引き開ける。ホームルームの五分前という時間のせいか、クラスの席はほとんど埋まっていた。「おはよう、みんな」僕が笑いかけると、クラスのみんなの顔も明るく笑いかけ―― 固まる。「あ……おはよ」クラスのみんなが、同じように微妙な反応を見せた。一晩明けてみれば、僕まで理解と同じ腫 はれ物と化していた。いやさ、気持ちは分からなくないけど、ちょっと酷 ひどくない?「さ、れーくん。今日も頑張ろうぜ」そしてこの事態の張本人は、悪びれもせずに自分の席をぴたりとくっつけて、僕の机の上に頭を転がしてくる。「うわあ……」という呆 あきれた空気が、教室を包むのが分かった。僕も同感だ。

8485 二 日 目 ―ゲームスタート―少し遅れてホームルームのチャイムが鳴る。再び過酷な、僕の戦いが始まった。時限爆弾を置かれた授業中。早々に居眠りを始めた理解の傍 かたら わで、僕は昨晩、遥 はる香 かが出かけた後のことを、思い返していた。*「絶対にあり得ないよ!」昨晩の出来事。遥香が人殺しなんてあり得ないと。僕は確かに、そう啖 たん呵 かを切った。「へえ、あり得ないねえ。一応聞いておくが、根拠は?」理解の挑発的な口調にも、僕は引かなかった。「妹が、遥香がそういう人間じゃないことを、僕は知っているからだ」そう、言い切った。「大体、警察が自殺だと判断して二年も経 たった事件を、今更――」そう言いかけた僕をさっと手で制して、理解が微 ほほ笑 えんだ。「ならば、れーくん。俺様と協力して彼女を調査しよう。俺様が今日から七日間で妹ちゃんの証拠を揃 そろえるから、君は妹ちゃんが犯人でないと証明してみろ」「証明って……そもそも、自殺なんだよ?」どこまで本気のつもりなんだろうか。「いいかれーくん。念押ししておくが、この場合の犯人とは―― 直接殺人を犯した人間のことじゃない。君のお父さんを自殺の直前までお膳 ぜん立てした。いわば間接的な最終人物のことを指すんだよ」僕の目を真 まっ直 すぐに見据 すえて、理解が笑う。「分かるな?君のお父さんは、そのとき退院直後だった。まあ、動けなくはないにしろ、精神失調気味で自殺未遂も一度しているし、家族の誰 だれかが見守ってやらなくちゃいけなかった。突然メランコリーな気分になることも想定内だったはずだ」「…………」もう、そこまで知っているのか。「それなのに、何で家族三人雁 がんくび首揃えて、お父さんのスカイダイビングを止められなかったのだろうか。依頼人は、その辺りを訝 いぶし かんでいる」「……依頼人て、一体誰なの?」「ふふふ。れーくん、君も大胆なヤツだな。俺様から協力を持ちかけてなんだが、それは最高に無意味な問いのひとつだぜ」ダメ元で聞いてみたが、さすがに教えてはくれない、か……。想像はつかないが、いるとすれば、

8687 二 日 目 ―ゲームスタート―父方の家族か友人、あるいは、愛人だろうか?いや、愛人はあり得ない。僕の父さんがそんなことをできるほど器用な人間なら、簡単に騙 だ まされて借金を背負うこともなかった。でも、遥香が犯人ということは絶対にない。あいつは僕以上に、父さんのことが好きだった。そして、親しい人のことを決して見捨てない。殺すくらいだったら、自殺に付き合って一緒に死ぬ、そういうヤツだ。「というわけで、まあ依頼された以上、君の妹ちゃんが犯人だった場合、俺様は月 つきみづき見月家の始末屋に連絡を入れて、妹ちゃんを殺すよう命じなくてはならない」殺す?遥香を、殺すだって?「―― そんなこと、できるわけ」「ない、と言いきれるのか?人が人の不幸に対して、どれほど無 むとんちゃく頓着になれるかを二年前に味わった君が、分からんわけじゃあるまい」「…………」こいつ、僕らの過去を、どこまで知ってるんだ。「あっはははは。そんなにマジになるなよ、れーくん。これはゲームなんだから。俺様だって、君のお父さんの件は単なる自殺だと思ってる。というより、これはおそらく事件ですらない、正真正銘のクソ仕事だよ」薄ら笑いを浮かべて、理解は僕を睨 にらめ付けてくる。「だから、君はあくまで金のために俺様の助手をしてくれたらいい。なあに、妹ちゃんが犯人じゃないと確信しているなら、そう探偵の活動で示せばいい。あるいは、他 ほかの真犯人を見つけてくれても一 いっこう向に構わないぞ。そうなれば、ただそいつを殺すだけだからな」「……分かった」半信半疑だが、それが理解の答えみたいだった。「だが、それだけでは特殊能力を持っている俺様が圧倒的有利だ。だから君にも、俺様と勝負をする形で、チャンスを与えよう」「勝負、だって?」どういう意味だ、それは。「それでは、そろそろ俺様と君だけの《探偵殺人ゲーム》のルールを説明しよう」短い説明の後、理解は居間でひっそりと眠りについた。僕はしばらく放心して、夢見心地のまま、しばらくそれを眺めていた。母さんは当たり前だが、その夜は、妹の遥香も帰ってこなかった。*

8889 二 日 目 ―ゲームスタート―昨夜の事を反 はんすう芻している間に、早三時間が過ぎた。教室に差し込んでくる春の空気は眠気を誘うが、理解のおかげで僕の脳みそは緊張し、昼寝をした日の夜のように冴 さえ渡っていた。「むにゃ……」隣の席では、僕の不安とは裏腹に、理解が堂々と机に突っ伏して寝息を立てている。授業をしにやってくる教師陣も、理解の醸し出す異様な雰囲気に呑 のまれ、触れようともしなかった。だが、二度目の数学の授業にて、ついに理解は表舞台に立たされた。「君 きみづつき筒木!いつまで寝ている!復学したばかりだからって調子に乗るなよ!教科書百三十九ページの問題を解いてみろ!」しかし、まずは僕が起こしてやらないといけないんだろうか。そう思って、小さな頭に手を伸ばそうとしたとき。「……x=-1 及び3-i」声が先だった。まるでそれが機動音だったかのように、理解ががばっと顔を起こした。ロボットみたいな目と動きだった。一瞬遅れて、教室のみんながぎょっとした。「え……」教師が目を白黒させたのを確認したようなタイミングで、再び理解はゆっくりと机に沈み込んだ。奇妙な静寂に包まれる。「…………」どういうことだ?僕自身も、訳 わけが分からなかった。教師を実力で黙らせたとか、そういうレベルの話じゃない。クラスのみんなが感じているのは、おそらく僕と同じ、その異常性だ。今まで寝ていたとおぼしき理解が、突然声を発して答えたこともさることながら、顔を突っ伏していた机には、黒板はもちろん、教科書もノートも見えていないのだから。つまりは『問題も見ずに答えた』のだ。さしもの天才でも、問いを知らずに、答えを出すことはできない。何が、どうなってる?まさか、これが理解の能力、なのか?「どうしたよ先生様?当たりかハズレかくらい言え」もう一度、ゆっくりと起き上がった理解が、寝ぼけ眼をこすっていた。「なっ……」先生がそれきり押し黙ってしまったところをみると、間違いなさそうだ。しかし、何 な故 ぜだ?仮に理解が天才だとしても、何故見てもいない問題の答えが分かった?

9091 二 日 目 ―ゲームスタート―……そういえば、昨夜も確か、遥香の帰宅時間を予測できていた。これは、偶然か?直後に、終了を告げるチャイムが鳴った。「そ、それではこれにて授業を終える。号令!」止まっていた時間が動き出す。先生が逃げ出すように教室から立ち去ると、皆がほっとため息をついた。昨夜説明された、理解とのゲームの話を思い出す。果たして、僕は本当にこいつに勝てるのだろうか。*午後の体育の授業は、さすがに理解とも離れる事ができるので助かった。隣のクラスとの合同で、女子は体育館でバスケ、男子は校庭でサッカーという授業内容だったが、僕は具合が悪いフリをして見学に回り、木陰で虚 こく空 うを眺めていた。ズル休みをするのは性に合わない。できるとか、できないとかの問題ではなく、こういう嘘 うそをつくと僕は何かもどかしいような気持ちがして背中がむずむずするのだが、今回ばかりはそうも言ってられなかった。病気ではないにしろ、本気で頭が痛かったからだ。「すごかったわね。さっきの」隣にいつの間にか、宮越さんが立っていた。さっきのとは、授業での理解のことを言っているのだろう。「推理ゲームと関係あるのかは分からないけど。今度勉強で行き詰まったら、あなたの彼女にお願いしようかしら」「宮越さんまで、勘弁してくれ」僕がため息混じりに答えると、体操服姿の宮越さんがくすくすと笑った。「理解は見学?」「生理痛だから、保健室で寝るって言ってたわよ?」「……嘘だな」「違いないわね」斑 まだら模様の影の中で、僕と宮越さんは笑いあった。「宮越さんこそ、サボリなんて珍しいね」宮越さんは僕の問いに鼻で笑うと、隣に腰かけて、グラウンドを眺めた。「バスケの試合が終わったばかりだから、後十分は暇なの。うちの体育館、ちょっと狭いわよねえ……」「そっか」「で、あなたは何でそんな暗い顔してるのかしら。あの子に弱みでも握られた?」

9293 二 日 目 ―ゲームスタート―「あはははは……」表で苦笑しつつ、内心図星であることにドキリとする。妹を人殺しとして調査する。もしそうであると理解に判断された場合、殺される。タチの悪い冗談にしては、やたらと回りくどくて、細かいのが気になった。「似たようなものかな。ちょっと、違うけど」「ふうん。あたしに言ったら、まずいこと?」まずいに決まっている。家族がよく分からない理由で殺人犯として疑われていることも、他の何もかも。だが――。「ううん。そういう訳じゃないけど」だが、僕も正直参っていた。突如現われた《探偵R》のこと、妹を犯人と疑われ、その捜査次第では殺されかねないこと。全 すべてを冗談として笑い飛ばす気分にもなれないこと。協力者が居てくれることに越したことはない。いや、むしろ必要だ。「ちょっと成り行きで、彼女と賭 かけ事をすることになっちゃってね」そして僕は、昨晩の出来事を語り始めた。*「そうだな。まずは、このカードを受け取ってもらおうか?」午後十時過ぎの居間で、僕と理解だけの《探偵殺人ゲーム》、その説明にと、理解が僕に手渡してきたのは、トランプの予備のような真白い三枚のカードだった。そのうちの二枚の背には、刃物のイラストと、その上に記された二種類の英字。残りの一枚には、円状の鎖のようなものが描かれていた。「これは……?」僕が刃物のカード二枚を手に取ると、理解が薄く微笑んだ。「そうだな。まずそれは、今回の現実の《探偵殺人ゲーム》における、《包丁カード》とでもしておこうか?」包丁のカード。犯人と疑わしき人間を殺傷できる、探偵殺人ゲームの根幹を成すといってもいいカード。「これを使って、妹ちゃんを犯人と特定する前に俺様を殺せれば、その功績に免じて、特別にターゲットである妹ちゃんの命だけは取らないでおいてやろう。ま、他にちゃんとした真犯人がいれば、そいつは殺すがね」普通の推理ゲームなら、大抵は真犯人を発見し、論破することがクリア条件だが、《探偵殺人ゲーム》においては、それはひとつの選択肢に過ぎない。

9495 二 日 目 ―ゲームスタート―むしろ、他者を犯人扱いし、自分の安全と優位性を築く手段として用いられる。プレイヤーは、アイテムとして複数枚存在する《包丁カード》を使用すれば、対象のプレイヤーを問答無用で殺すことができる。現状の犯人を看破した後は、頃 ころ合 あいを見計らって犯人を殺害し、成り代わって、今度は他の人間を殺 さつりく戮していくのだ。「なんか、遥香を調べるだけなのに、随分と回りくどいことするね?」そう聞くと、相変わらずの笑みで返してくる。「分かってねーなあ、ハンデに決まってんだろ?まともに月見月家のスタッフと、俺様の能力を使ってしらみつぶししてったら、俺様のワンサイドゲームじゃねえか。あっさり事件は解決で、君の出る幕はない。それじゃつまんねーから、こういう変則ゲームにした」相変わらずの圧倒的な自信だ。「俺様が特殊能力を使うのは、一日一回まで。能力を使った後には、誰に使ったかとその結果を君に教えてやる。犯人かどうかの当たり外れをな」「…………」「それ以外は純粋に生身の足を使って調査していき、能力を使うべき、疑わしい犯人候補を絞り込む。俺様の犯人判定に不服があるなら、君はロジックでそれを証明しろ。妹ちゃん以外の殺すべき真犯人を見つけてもいいし、根拠不十分ということで、俺様を論破してくれてもいい」無茶苦茶なことを言ってくれる。いもしない犯人を、よく分からない《能力》で取り調べられたって、どう反論すればいいのか見当もつかない。オカルトを全否定するロジックなんて、どこにもありはしないというのに……。「もちろん通常のゲームと違って、君が殺す相手は基本的に俺様しかいないわけだから、普通にやったんじゃ成り立たない。俺様を殺して妹ちゃんを守るために、その《包丁カード》の使用条件を教えよう」「…………」「一枚目のカードは、この事件の真相を当てること。つまり、真犯人が誰か別人であることを、俺様に納得させることだ」一枚目のカードには、《Murderer》と、書かれている。マーダラー。殺人鬼の意だ。「それに、僕が真犯人の名前を書けばいいわけ?」「単純だろう?君が妹ちゃん以外の真犯人を見つけるか、犯人はいないと証明できればいい。そこには真犯人の名前か、『いない』と書いて俺様に渡せ。もちろんうまいこと説得できなければ無効だ」「なるほど」「二枚目のカードは、俺様の特殊能力について当てることだ。俺様が月見月家の探偵として使用している能力。具体的なことまでは言えなくとも、そのメカニズムを答えること」

9697 二 日 目 ―ゲームスタート―二枚目のカードには、《Skill》と書かれている。月見月家の探偵たる資格。理解の言う《特殊能力》の謎 なぞを言い当てる。とはいえ、僕が先にカードで示し、理解が口頭で答えるというのはアンフェアだ。「ところで、君がジャンケンの後出しをしない保証は?」僕の問いに、理解が顔を歪 ゆがめる。待っていたと言わんばかりに。「抜かりはねえよ、ほら」いつ仕込んだのか、初めからこうする気だったのか。車椅子の下のスペースから、オルゴールほどの小箱を投げてよこす。小箱には油性マジックで《Skill》と、書かれてあった。「この中に、答えがあらかじめ書き込まれてる。ただしカギは俺様持ちだがな」「答えを言ってからじゃないと、カギはくれない、と?」無言で理解は頷き、部屋の隅にあるカレンダーを指差した。「《包丁カード》の使用制限は、ネットゲームと同じく一日に一度きりだ。俺様が今回の休暇で滞在できるのは、今日を含めて一週間だから、実質六日間だな、俺様の謎という扉のカギを早く開けないと、文字通り宝の持ち腐れだ」「なるほど」「そして、もうひとつ。君の妹ちゃんの防御方法を教えてあげよう。三枚目のカード、《チェーンロック》を手に取ってみろ」「……これのこと?」余っていた、鎖の絵柄のカード。内心うっすら僕は予想がつき始めていた。「こっちは単純だ。明日から俺様とネットの方の《探偵殺人ゲーム》で、再勝負してもらう」「……何だって?」「この三枚目のカードに関しては、君の好きなキーワードを書いて俺様にくれればいい。ただし、《遺言》を使って確認するから、万一にも被 かぶらないようなものにした方が身のためだ」「…………」遺言とは、ゲームスタート前に入力しておくことで、プレイヤーの死亡時に十文字程度のメッセージが表示されるおまけ要素的なシステムのことだ。「俺様の遺言は『おめでとう!君の勝ちだよ、れーくん』にしてやったから、君は違うのを書くがいい。もし俺様が先に死んだ場合は、その時点でもう、君の妹ちゃんの安全は保証してやる」「よく考えるなぁ……」確かに、そのメッセージをあらかじめ伝えておけば、プレイヤーとしてのハンドルは分からなくても、どちらかが脱落した時点で確認は可能だ。「もちろんこの因縁に関しては、紛れもなく俺様と君との一騎打ちだ。今日から最終日まで、君がネットゲームで生き残っていれば、万事解決というわけだ」

9899 二 日 目 ―ゲームスタート―「…………」さりげなく、難易度が高いことを言ってくれる。僕が昔、理解に勝てたのは、あくまで偶然だというのに……。「そして、今度は俺様のカードだが、これは、《Killer》と命名する。一晩ごとに狙 ね らう対象を書き換え可能の《狂気の殺人包丁》だ。すなわち――」いったん言葉を切ってから、一枚のまっさらなカードを手に、理解が口元に微笑みを作った。「俺様が一日ごとに能力調査の対象を選び、犯人候補を能力で取り調べる。そうすれば、この事件の犯人がはっきりする。そして、犯人だと確定してしまえば――そいつを依頼人のターゲットとして殺す。だが、君がネットゲームで生き延びていれば、その間は、俺様は妹ちゃんがいくら疑わしくても特殊能力で確認はしないし、殺さない」「それってつまり、普段の調査で遥香が犯人だと分かっても……」「ああ、俺様の力で調べてないんだから殺さない。状況証拠や自白なんて信用できないからな」「本当に、それで分かるの?君の能力がどんなものか知らないけど。勝手に決めつけてないという保証は?」「れーくん。俺様があのゲームで連勝したのも、ただの偶然だと思っているのか?それとも、イカサマとでも?」挑発するような口調と、絶対の自信。だけど、僕もここばかりは譲れない。「偶然とも言い切れないし、誰にも分からない方法でイカサマをしたかもしれない。第一、君に本当に何かを見抜く力があるとしても、百パーセントじゃない」何故なら、「現に僕は、あのゲームで君の推理をかわして、君を殺している」言い終わって、はっとした。「ふふふ、その言葉を待っていたよ、れーくん。それが聞きたかった」理解が赤い目を大きく見開いて、嗤 わらう。まるで、それが初めからの狙いだったと言わんばかりに。「では、今度も殺してみせるがいい。君の洞察力と虚偽と謀略で、見事に情報を俺様から引きずり出して、騙してみせろ」「…………」「俺様は逆に、今度こそ暴 あばいてみせる。俺様の力で唯一見抜けなかった、君の正体をな」やはり説明を聞いたところで、この土俵からは降りられない、か。「では、ルールのおさらいだ。今日から一週間、俺様は周囲の人間を含めて、足で選択肢を絞りつつ、能力でこの事件の犯人を探る。妹ちゃんが万一にでも殺されて困るなら、君はゲームで生き残りつつ、俺様をさっきのカードで殺して妹ちゃんを守ってみせろ」

100高々と、そして、「楽しみだよ、れーくん。それでは――」仮面の笑みのまま、謳 うたうように、理解は告げた。「俺様と君との《探偵殺人ゲーム》を始めよう」※この「月見月理解の探偵殺人」体験版は、本書一巻の内容を抜粋して作られたものです。