Los cachorros. Mario Vargas Llosa

Los cachorros. Mario Vargas Llosa

Los cachorros. Mario Vargas Llosa

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Los</strong> <strong>cachorros</strong>. <strong>Mario</strong> <strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong> 1967<br />

Estudio de <strong>Los</strong> <strong>cachorros</strong>: los temas, la estructura, los personajes, el espacio y el tiempo, los<br />

símbolos, el estilo.<br />

La primera versión la escribe <strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong> en París en 1965 y la definitiva en Londres a finales<br />

de 1966. Se centra en el microcosmos de los adolescentes de Miraflores como una metáfora de la<br />

sociedad peruana. Parte de un hecho real que el autor había leído tiempo atrás en un periódico, unido<br />

a sus recuerdos de adolescente. Por atmósfera y temática, <strong>Los</strong> <strong>cachorros</strong> está muy cerca de <strong>Los</strong> jefes y<br />

de La ciudad y los perros. Con <strong>Los</strong> <strong>cachorros</strong> realiza un nuevo intento de totalizar un microcosmos —el<br />

de los adolescentes miraflorinos— y proponer esa instantánea multidimensional como una metáfora,<br />

como una alegoría, como una visión tragicómica de la sociedad peruana.<br />

La novela comienza cuando Cuéllar llega al colegio Champagnat, en el barrio de Miraflores, en Lima.<br />

Encuentra a los que serán sus compañeros: Choto, Chingolo, Mañuco y Lalo. Cuéllar sufre un ataque de<br />

Judas, un perro muy agresivo que le emascula.<br />

1. TÍTULO<br />

«Cachorros» es un americanismo usado despectivamente para expresar la mala educación o<br />

crianza; de esta forma deriva «cachorrear»: peruanismo que significa dormitar. En la combinación<br />

de ambos sentidos se define una vida vacía, carente de ideales. Paradójicamente <strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong><br />

mueve a sus personajes en unos escenarios que perpetúan la memoria de hechos importantes y de<br />

grandes hombres: figuras de relevancia en la cultura, como Ricardo Palma, o que cambiaron el curso<br />

de la Historia, como San Martín o Ramón Castilla. El marco escénico rememora las grandes hazañas; el<br />

mundo de los héroes alberga a los antihéroes. Así, pues, la contraposición entre grandeza y<br />

mediocridad.<br />

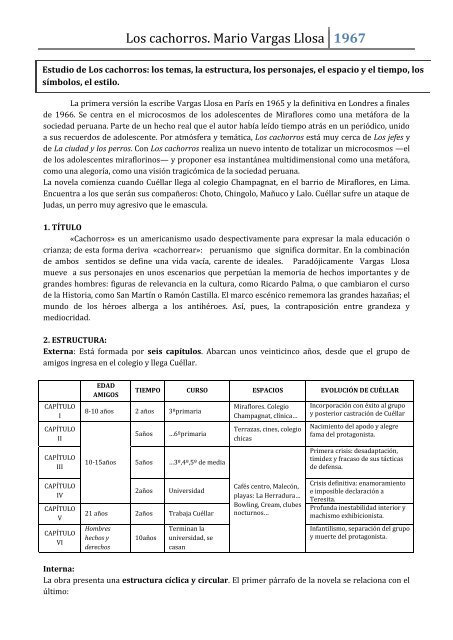

2. ESTRUCTURA:<br />

Externa: Está formada por seis capítulos. Abarcan unos veinticinco años, desde que el grupo de<br />

amigos ingresa en el colegio y llega Cuéllar.<br />

CAPÍTULO<br />

I<br />

CAPÍTULO<br />

II<br />

CAPÍTULO<br />

III<br />

CAPÍTULO<br />

IV<br />

CAPÍTULO<br />

V<br />

CAPÍTULO<br />

VI<br />

EDAD<br />

AMIGOS<br />

TIEMPO CURSO ESPACIOS EVOLUCIÓN DE CUÉLLAR<br />

8-10 años 2 años 3ºprimaria<br />

10-15años<br />

5años …6ºprimaria<br />

5años …3º,4º,5º de media<br />

2años Universidad<br />

21 años 2años Trabaja Cuéllar<br />

Hombres<br />

hechos y<br />

derechos<br />

10años<br />

Terminan la<br />

universidad, se<br />

casan<br />

Miraflores. Colegio<br />

Champagnat, clínica…<br />

Terrazas, cines, colegio<br />

chicas<br />

Cafés centro, Malecón,<br />

playas: La Herradura…<br />

Bowling, Cream, clubes<br />

nocturnos…<br />

Incorporación con éxito al grupo<br />

y posterior castración de Cuéllar<br />

Nacimiento del apodo y alegre<br />

fama del protagonista.<br />

Primera crisis: desadaptación,<br />

timidez y fracaso de sus tácticas<br />

de defensa.<br />

Crisis definitiva: enamoramiento<br />

e imposible declaración a<br />

Teresita.<br />

Profunda inestabilidad interior y<br />

machismo exhibicionista.<br />

Infantilismo, separación del grupo<br />

y muerte del protagonista.<br />

Interna:<br />

La obra presenta una estructura cíclica y circular. El primer párrafo de la novela se relaciona con el<br />

último:

Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos los deportes preferían<br />

el fútbol, estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del<br />

«Terrazas», y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año cuando Cuéllar<br />

entró al colegio Champagnat (CI).<br />

Llega una nueva generación, que son los hijos de la anterior.<br />

Eran hombres hechos y derechos ya, y teníamos todos mujer, carro, hijos que estudiaban en el<br />

Champagnat, la Inmaculada o el Santa María, y se estaban construyendo una casita para el<br />

verano en Ancón, Santa Rosa o las playas del Sur, y comenzábamos a engordar y tener canas,<br />

barriguitas, cuerpos blandos, a usar anteojos para leer, a sentir malestares después de comer y<br />

beber y aparecían ya en sus pieles algunas pequitas, ciertas arruguitas (CVI).<br />

3. TIEMPO<br />

3.1.Tiempo cronológico<br />

La obra presenta un tiempo de la aventura que abarca unos veinticinco años<br />

aproximadamente; desde los primeros años de colegio hasta la edad adulta de un grupo de amigos.<br />

Este amplio periodo de tiempo está repartido los seis capítulos que estructuran el relato, por tanto, se<br />

produce una condensación del tiempo narrativo. Se logra con una técnica de selección de las distintas<br />

etapas de la vida del grupo. Cuéllar es el hilo conductor de la historia, empieza la novela con su llegada<br />

al colegio y termina con su muerte. Cada capítulo presenta una cronología asimétrica, no coincide el<br />

tiempo con los límites de cada uno (tabla): Capítulos I, IV y V: 2 años, II y III: 5 años y el último, unos 10<br />

años.<br />

3.2.Tiempo histórico<br />

La novela está ubicada en un tiempo histórico concreto: los años cincuenta. El Momento<br />

histórico se ubica a través de una serie de acontecimientos sociales y culturales:<br />

Llegada de Pérez Prado, en los años 50; el futbolista Toto Terry; el nadador Conejo Villarán; James<br />

Dean o Elvis Presley, enmarcados también en la década del los 50.<br />

Cuando Pérez Prado llegó a Lima con su orquesta, fuimos a esperarlo a la Córpac, y Cuéllar, a ver quien se<br />

aventaba como yo, consiguió abrirse paso entre la multitud... (CI).<br />

Pero en el día vagabundeaba de un barrio de Miraflores a otro y se lo veía en las esquinas, vestido como<br />

James Dean... (CVI).<br />

Empezó a ponerse corbata y saco, a peinarse con montaña a lo Elvis Presley y a lustrarse los zapatos<br />

(CIV).<br />

3.3. Líneas temporales en la Narración: hay dos:<br />

el narrador-cronista que va seleccionando sucesos relevantes y fija el tiempo en un momento<br />

de la vida de los personajes. Narra desde su presente, cuando la historia ya ha finalizado y la<br />

hace avanzar desde que comienza (pasado) hasta el momento en el que narra.<br />

La del lector: Para nosotros la historia avanza desde el presente hasta el futuro, se va<br />

marcando el fluir temporal: Construcciones verbales: Todavía llevaban pantalón corto... ya<br />

usaban pantalones largos... A medida que pasaban los días... El año siguiente... y así terminó el<br />

invierno... <strong>Los</strong> cursos: …de promoción... cuando Chingólo y Mañuco estaban ya en Primero de<br />

Ingeniería, Lalo en Pre-Médicas... cuando Lalo se casó con Chabuca, el mismo año que Mañuco y<br />

Chingólo se recibían de Ingenieros...<br />

2

3.4. Condensación narrativa y Saltos temporales:<br />

Pero Cuéllar, que era terco y se moría por jugar en el equipo, se entrenó tanto en el verano que al<br />

año siguiente ganó el puesto de interior izquierdo en la selección de la clase (CI).<br />

Poco a poco se fue resignando a su apodo y en sexto año ya no lloraba ni se ponía matón... y en Primero de<br />

Media se había acostumbrado tanto que, cuando le decían Cuéllar se ponía serio... (CII).<br />

El primero en tener enamorada fue Lalo, cuando andábamos en Tercero de Media (CIII).<br />

En Cuarto de Media, Choto le cayó a Fina Salas y le dijo que sí (CIII).<br />

Al año siguiente, cuando Chingólo y Mañuco estaban ya en Primero de Ingeniería, Lalo en Pre-Medicina y<br />

Choto comenzaba a trabajar en la Casa-Wiese... (CIV).<br />

Cuando Lalo se casó con Chabuca, el mismo año que Mañuco y Chingólo se recibían de Ingenieros. Cuéllar<br />

ya había tenido varios accidentes (CVI).<br />

La mayor condensación narrativa reside en los últimos párrafos, donde el narrador se limita a<br />

expresar el movimiento del personaje (Cuéllar) para indicar esa rápida sucesión temporal. Estos<br />

fragmentos finales del relato presentan una estructura paralelística que abarca distintos niveles<br />

temporales:<br />

– la historia de Cuéllar acaba,<br />

– la vida del grupo sigue,<br />

– la historia colectiva recomienza en la nueva generación:<br />

Cuéllar ya se había ido a la montaña, a Tingo María, a sembrar café, decía, y cuando venía a Lima y lo<br />

encontraban en la calle, apenas nos saludábamos, qué hay Cholo, cómo estás Pichulita, qué te cuentas<br />

viejo, ahí vamos, chao, y ya había vuelto a Miraflores, más loco que nunca, y ya se había matado, yendo al<br />

Norte, ¿cómo?, en un choque, ¿dónde?, en las traicioneras curvas de Pasamayo, pobre, decimos en el<br />

entierro, cuánto sufrió, qué vida tuvo, pero este final es un hecho que se lo buscó.<br />

Eran hombres hechos y derechos ya y teníamos todos mujer, carro, hijos que estudiaban en el<br />

Champagnat, la Inmaculada o el Santa María y se estaban construyendo una casita para el verano en<br />

Ancón, Santa Rosa o las playas del Sur, y comenzábamos a engordar y a tener canas, barriguitas, cuerpos<br />

blandos, a usar anteojos para leer, a sentir malestares después de comer y de beber y aparecían ya en sus<br />

pieles algunas pequitas, ciertas arruguitas (C VI).<br />

En estas últimas líneas es cuando se manifiesta el lugar que ocupaba el narrador, fuera de la narración<br />

dominando toda la historia y abriendo en el relato una cierta perspectiva de futuro: el ciclo vuelve otra<br />

vez a iniciarse.<br />

El pasado y el presente se mezclan en la narración. A veces el presente evoca la memoria del<br />

pasado en los personajes:<br />

Antes, lo que más nos gustaba en el mundo eran los deportes y el cine, y daba cualquier cosa por un match<br />

de fútbol, y ahora, en cambio, lo que más eran las chicas y el baile, y por lo que dábamos cualquier cosa<br />

era una fiesta con discos de Pérez Prado y permiso de la dueña de la casa para fumar (CI).<br />

El pasado ejerce una influencia constante en el presente y los personajes de una manera o de otra se<br />

encuentran atrapados en él.<br />

4. NARRADOR<br />

El propio <strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong>, en el prólogo dice:<br />

Cuando decidí fundir los dos proyectos [el del bebé emasculado en los Andes y la historia del<br />

«barrio»], comenzaron los problemas. ¿Quién iba a narrar la historia del niño mutilado? El «barrio».<br />

¿Cómo conseguir que el narrador colectivo no borrara a las diversas bocas que hablaban por la suya?<br />

A fuerza de romper papeles, poco a poco fue perfilándose esa voz plural que se deshace en voces<br />

individuales y renace de nuevo en una que expresa a todo el grupo. Quería que <strong>Los</strong> <strong>cachorros</strong> fuese<br />

una historia más cantada que contada y, por eso, cada sílaba está elegida tanto por razones<br />

3

musicales como narrativas; no sé por qué, sentía que, en este caso, la verosimilitud dependía de que el<br />

lector tuviera la impresión de estar oyendo no leyendo: la historia debía entrarle por los oídos.<br />

RASGOS<br />

1. Hay una alternancia entre la primera (plural): voz del grupo que excluye a Cuéllar, quien ya<br />

ha muerto cuando se cuenta la historia; y la tercera persona, tanto en singular como en<br />

plural, más objetiva que da el punto de vista también sobre el propio grupo, va registrando las<br />

voces de los personajes, sus diálogos en la misma forma que sigue sus desplazamientos, sus<br />

gestos o pensamientos.<br />

Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos los deportes preferían el fútbol<br />

y estábamos aprendiendo a correr olas... (cap. I).<br />

2. <strong>Los</strong> diálogos se insertan en la narración:<br />

…y su padre lo llevaba al Estadio todos los domingos y ahí, viendo a los craks, les aprendían los<br />

trucos ¿captábamos? Se había pasado los tres meses sin ir a las matinés, ni a las playas... (cap. I).<br />

<strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong> comenta a propósito del narrador de <strong>Los</strong> <strong>cachorros</strong>:<br />

El relato está contado por una voz plural, que caprichosamente y sin aviso ondula de un<br />

personaje a otro, de una realidad objetiva (un acto) a otra subjetiva (una intuición, un<br />

pensamiento), del pasado al presente o al futuro y, por momentos, en vez de contar, canta,<br />

«caprichosamente», es un decir, claro. La idea es que esta voz colectiva, saltarina, serpentina, que<br />

marea al lector y (musicalmente) lo maltrata, vaya insensiblemente contaminándolo de la<br />

historia de Cuéllar, empapándolo con ella, no explicándosela.<br />

Esta fusión del narrador con los personajes se evidencia en el lenguaje, ya que las expresiones,<br />

modismos y giros empleados se adaptan perfectamente a ese lenguaje infantil, adolescente o maduro<br />

que presenta un estilo peculiar. R. M. Frank indica cómo hay una variación en el uso del lenguaje al<br />

mismo tiempo que se da el paso de una etapa a otra, esto es, el paso de la infancia a la madurez, así, por<br />

ejemplo, el uso de onomatopeyas es mucho más abundante en los primeros capítulos de la obra, donde<br />

se recogen la infancia y la adolescencia, que en los últimos capítulos. Este hecho reflejaría el proceso<br />

de maduración de los jóvenes. <strong>Los</strong> diferentes niveles de lenguaje establecerán la oposición entre el<br />

mundo infantil y el mundo de los adultos.<br />

La onomatopeya, la mímica, los grafismos constituirían el código lingüístico, por excelencia, de los<br />

niños y serían formas expresivas opuestas a las formas lógico-discursivas de los mayores. Julio Ortega<br />

observa cómo el relato presenta ese carácter de crónica oral de ritmo fluido con un habla «de melosa<br />

melodía dirigida desde y a chicos mimados, creándose así esa propiedad musical, esa unidad de habla,<br />

irónica y piadosa a la vez».<br />

5. EL ESPACIO<br />

1 La novela transcurre aproximadamente en veinte años, el lapso 1946- 1966. En la niñez de<br />

Lalo, Choto, Chingolo, Mañuco y Cuéllar, Lima no superaba el millón de habitantes aún, mientras que<br />

en la actualidad roza los ocho millones. Muchos de los espacios que en <strong>Los</strong> <strong>cachorros</strong> son periféricos o<br />

marginales, ahora no lo son tanto o ya no lo son por completo. Miraflores es el barrio limeño<br />

residencial por excelencia. Ubicado a orillas del océano Pacífico, sus orígenes son los de balneario de la<br />

aristocracia del siglo XIX, un pueblo al que se iba originalmente en tren, pero que en las primeras<br />

décadas del XX se fue aproximando más a la ciudad hasta converger en ella: la avenida Arequipa fue<br />

construida por el presidente Augusto B. Leguía en los años veinte con el único propósito de conectar<br />

Lima con Miraflores. Hacia los años cuarenta, arranque de <strong>Los</strong> <strong>cachorros</strong>, Miraflores es un barrio que<br />

aglutina familias de ascendencia criolla, de apellidos tradicionales, y de descendientes de inmigrantes<br />

1 Fernando Rodríguez Mansilla, <strong>Los</strong> Cachorros de <strong>Mario</strong> <strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong>, Guía de lectura.<br />

4

europeos. Su población está conformada por gente que trabaja en el sector financiero, la industria o la<br />

órbita intelectual. Entre los miraflorinos existe la conciencia de ser una macrofamilia, lo que genera un<br />

sentimiento de «patria chica», puesto en evidencia en la primera página de la novela, cuando a Cuéllar,<br />

tras preguntarle su nombre, le inquieren: «¿Miraflorino? Sí, desde el mes pasado, antes vivía en San<br />

Antonio y ahora en Mariscal Cáceres, cerca del Cine Colina» (C.I).<br />

Podemos establecer un paralelismo con la fase vital de Cuéllar y sus amigos:<br />

– Infancia: Miraflores. El Champagnat es el núcleo de la acción, el centro de cohesión del limitado<br />

mundo de los niños. Es, en cierto modo, un microcosmos integrado por los alumnos que viven en las<br />

zonas próximas; cuando Cuéllar llega al colegio, los compañeros presuponen su procedencia miraflorina<br />

y esta ubicación significa tener un alto rango social. Miraflores es el ámbito donde estos jóvenes<br />

desarrollan su vida: en la infancia no traspasan sus límites. Pero ni siquiera todo Miraflores, sino una<br />

parcela del mismo, que se reduce a los alrededores del Champagnat: las avenidas Diagonal (junto a la<br />

cual estaba el colegio) y Larco, el Parque Central (situado entre aquellas dos avenidas), la avenida<br />

Benavides (que cruza Larco) y otras vías paralelas alternas. En términos reales, el Miraflores por el que<br />

transitan los chicos, su espacio vital, ocupa un radio de extensión no mayor de un kilómetro<br />

cuadrado. La única ocasión en que bordean la frontera es cuando van a visitar a Cuéllar tras su<br />

accidente en la Clínica Americana, ubicada en el límite con San Isidro, barrio vecino de Miraflores y con<br />

similares características. No obstante, San Isidro, pese a su cercanía, también genera recelo. Mucho más<br />

adelante, la incorporación de Cachito Arnilla, sanisidrino recién llegado a Miraflores, pasa por la<br />

diplomacia de Teresita Arrarte: «[Cachito] se arrimó al grupo y al principio ellos le poníamos mala cara y<br />

las chicas qué haces tú aquí, quién te invitó, pero Teresita déjenlo, blusita blanca, no lo fundan, Cachito,<br />

siéntate a mi lado, gorrito de marinero, blue jeans, yo lo invité» (C.III).<br />

– Adolescencia: El paso del tiempo lleva consigo una serie de desplazamientos<br />

… tomaban el Expreso y nos bajábamos en San Isidro para espiar a las del Santa Úrsula y a las del Sagrado<br />

Corazón. Ya no jugábamos tanto fulbito como antes (C II).<br />

Pero el colegio continúa presidiendo las actuaciones del grupo:<br />

... a pesar de las advertencias de los Hermanos del Colegio Champagnat, fuimos a la Plaza de Acho a<br />

Tribuna de Sol, a ver el campeonato nacional de mambo (cap. II).<br />

Solo en esta etapa los muchachos salen al otro extremo de la ciudad, a la Plaza de Acho, en el barrio del<br />

Rímac, para ver al famoso intérprete de mambo Dámaso Pérez Prado. Pero el lugar al que asisten, la<br />

única plaza de toros de la ciudad, no les resulta del todo extraño: el espectáculo taurino tiene un gran<br />

arraigo entre las clases altas y la expedición anual a la plaza, situada en un barrio popular separado del<br />

resto de la ciudad por el río Rímac, era casi ritual. Luego, en esta misma etapa, atraídos por las chicas,<br />

frecuentan los colegios de monjas, versiones femeninas del Champagnat, ubicados en San Isidro (el<br />

Sagrado Corazón, el Santa Úrsula), nuevamente el territorio más afín. Cuando comienzan a cortejar a las<br />

chicas el lugar de reunión es el Parque Salazar, espacio abierto, aunque privativo de los miraflorinos.<br />

– Al acabar el colegio el grupo comienza a dispersarse y los escenarios que vuelven a reunirles son el<br />

parque Salazar, los clubs, las cafeterías de lujo y las playas. Poco a poco la pandilla se aleja del<br />

barrio; en lugar de la playa de Miraflores, la Herradura será un nuevo escenario que cobra especial<br />

relevancia, ya que el fútbol es sustituido por la natación.<br />

– Juventud: Con el paso de la adolescencia a la juventud, van adquiriendo mayor autonomía. Más<br />

adelante, el automóvil les da a Cuéllar y sus compañeros la posibilidad de ampliar su mapa de la ciudad.<br />

Como parte de su tránsito a la vida adulta, el machismo les impone una iniciación sexual en prostíbulos,<br />

los cuales están ubicados en zonas deprimidas, «de medio pelo», como el barrio del Cercado (nombre<br />

del centro de Lima) o el de La Victoria. Particularmente este último:<br />

Finalmente la pandilla se deshace, unos se casan, otros van al extranjero, pero vuelven a Miraflores,<br />

quedando integrados en la sociedad burguesa, mentalidad definida por el afán de poseer objetos:<br />

5

... y teníamos todos mujer, carro, hijos que estudiaban en el Champagnat... y se estaban<br />

construyendo una casita para el verano en Ancón... (C VI).<br />

Al final de la novela, veinticinco años después, todos vuelven al barrio, y el movimiento cíclico comienza<br />

de nuevo; quedan integrados en la sociedad burguesa de donde proceden, imbuidos en sus reglas, en<br />

una mentalidad ya prefijada por el afán de poseer: los que más tienen más felices son. La rutina<br />

contribuye a la perfección en ese microcosmos burgués que es Miraflores:<br />

Eran hombres hechos y derechos ya y teníamos todos mujer, carro, hijos que estudiaban en el<br />

Champagnat, la Inmaculada o el Santa María y se estaban construyendo una casita para el<br />

verano en Ancón, Santa Rosa o las playas del Sur (CVI).<br />

5.1.Espacios abiertos (Cuaderno de lectura)<br />

– El «Terrazas». Es un lugar habitual de reunión de los miraflorinos en el que se pueden practicar<br />

deportes. Se llama así porque el terreno está muy estratificado; es una zona escalonada. Desde niños los<br />

protagonistas del relato acudían allí para divertirse:<br />

... entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a<br />

zambullirnos desde el segundo trampolín del «Terrazas» (CI).<br />

... ven vamos anda, solo hasta las seis, un partido de fulbito en el «Terrazas», Cuéllar (CIII).<br />

– San Isidro. Solo cuando Cuéllar sufre el accidente los muchachos bordean la frontera miraflorina para<br />

ir a la Clínica Americana; estaba situada en el límite con San Isidro, barrio burgués de características<br />

similares al de Miraflores:<br />

Y el lunes siguiente cuando, a la salida del colegio, fueron a visitarlo a la Clínica Americana, vimos<br />

que no tenía nada en la cara ni en las manos (CI).<br />

Cuando ya eran unos adolescentes acuden de nuevo a San Isidro para ver a las chicas a la salida de sus<br />

colegios:<br />

Les gritábamos, e incluso tomaban el expreso y nos bajábamos a San Isidro para espiar a las del<br />

Santa Úrsula y a las del Sagrado Corazón (CII).<br />

Cachito Arnilla, personaje que aparece casi al final de la novela, es de San Isidro. Cuando los<br />

muchachos se enteran les provoca cierto recelo al principio:<br />

Así terminó el invierno, comenzó otro verano y con el calor llegó a Miraflores un muchacho de San<br />

Isidro que estudiaba Arquitectura, tenía un Pontiac y era nadador: Cachito Arnilla (CIV).<br />

– Avenida Arequipa. Conecta el barrio de Miraflores con Lima; también es una zona residencial. El<br />

grupo traspasa las fronteras del barrio para ir a ver a las chicas a la salida de sus colegios:<br />

... y a veces, íbamos hasta la avenida Arequipa a ver a las chicas de uniformes blancos del Villa<br />

María (CII).<br />

– Barrio del Rimca. En este barrio se encontraba la plaza de Acho, que era una de las más antiguas<br />

plaza de toros del mundo; en una ocasión los adolescentes fueron allí para ver la actuación de Pérez<br />

Prado, un artista del mambo que les gustaba mucho:<br />

... fuimos a la plaza de Acho, a Tribuna de Sol, a ver el campeonato nacional de mambo (CII).<br />

– El parque Salazar. Es un espacio abierto situado en el barrio de Miraflores, lugar frecuentado por el<br />

grupo cuando salían del colegio. Más tarde, en la adolescencia y la juventud seguirá siendo un escenario<br />

de reunión para ellos, aunque compartido con otros: cafetines, playas, clubes, etc.:<br />

... y a las nueve se caían por el parque Salazar a buscar a los otros, que a esa hora ya estábamos<br />

despidiendo a las enamoradas (CIII).<br />

– La playa de La Herradura. Estaba cerca de Miraflores; era una playa con clase, a la que solían acudir<br />

los miraflorinos a menudo. Cuando los protagonistas eran niños solían acudir a la playa de Miraflores;<br />

ahora se desplazan ya de su entorno y prefieren este lugar:<br />

Pero en verano ya se le había pasado el colerón; íbamos juntos a la playa, a La Herradura, ya no a<br />

Miraflores (CIII).<br />

6

Les gustaba «correr olas»; Cuéllar era el que mejor las corría de todos y le encantaba lucirse delante de<br />

todos:<br />

Nos bañábamos frente a «Las Gaviotas» y, mientras las cuatro parejas se asoleaban en la arena,<br />

Cuéllar se lucía corriendo olas (CIII).<br />

Qué bárbaro, decía Lalo, ¿corrió olas en Semana Santa? Y Chingólo: olas no, olones de cinco<br />

metros (...) ¿Lo había hecho para que lo viera Teresita Arrarte?, si, ¿para dejarlo mal al<br />

enamorado?, si. Por supuesto, como diciéndole Tere fíjate a lo que me atrevo y Cachito a nada<br />

(CV).<br />

– Barrio Cercado. Barrio de la Victoria. Cuando Cuéllar ya tiene coche se empieza a mover por otros<br />

lugares que estaban ubicados en la zona más deprimida de la ciudad, los barrios Cercado y de la<br />

Victoria:<br />

Después de comer, ya picaditos con los chistes, íbamos a recorrer bulines68, las cervezas, de la<br />

Victoria (...) para ver el primer show desde el bar y terminábamos generalmente en la Avenida<br />

Grau, donde Nanette (CV).<br />

En estos lugares los conocían ya a los muchachos pero asociaban su identidad con la del barrio de<br />

procedencia:<br />

– Ya llegaron los miraflorinos, porque ahí los conocían, hola Pichulita, por sus nombres y por sus<br />

apodos (CV).<br />

Cuéllar frecuentaba estos lugares, acababa borracho muchas veces y cada vez hacía más locuras:<br />

Se anochecía ahí, entre dados, ceniceros repletos de puchos, timberos y botellas de cerveza helada,<br />

y remataba las noches viendo un show, en cabarets de mala muerte (el Nacional, el Pingüino, el<br />

Olímpico, el Turbillón) o, si andaba nuca, acabándose de emborrachar en antros de lo peor, donde<br />

podía dejar en prenda su pluma Parker, su reloj Omega, su esclava de oro (cantinas de Surquillo o<br />

del Porvenir) (CV).<br />

Esas zonas serían espacios antagónicos y opuestos a Miraflores, barrio residencial y burgués, donde<br />

aparentemente todo era bienestar, donde su gente presumía de valores morales, etc. Pero la historia<br />

de Cuéllar nos va a ir descubriendo que es mentira, que esa sociedad miraflorina impoluta, impecable<br />

en apariencia, es, en realidad, una sociedad corrupta con una falsa moral, un «barrio» controlador, un<br />

espacio machista que oprime y ahoga.<br />

Se nombran espacios concretos en la novela: Barrio de San Antonio, Barrio donde vivía Cuéllar antes<br />

de llegar a Miraflores. Mariscal Castilla, Calle del barrio de Miraflores en la que vivía Cuéllar. La<br />

Diagonal, Avenida del barrio de Miraflores, Avenida Pardo que Llevaba hasta el colegio de La<br />

Reparación, uno de los colegios donde estaban las chicas a las que iban a ver los muchachos a la salida<br />

del colegio. Plaza de San Martín, una de las plazas más grandes de Lima. Etc.<br />

5.2 Espacios cerrados<br />

– El Champagnat. Colegio religioso de origen francés. Es el núcleo central de la vida de los muchachos;<br />

allí hacen amigos, juegan, hacen deporte, etc. Es un espacio interior situado en otro espacio exterior,<br />

Miraflores. Es un microcosmos que cubre todas las necesidades de los muchachos a los ocho años.<br />

– La Reparación, Santa Úrsula, Sagrado Corazón, Villa María, Santa María: colegios femeninos<br />

parecidos al Champagnat, con un alto nivel social.<br />

– Clínica Americana Espacio que marca el cambio.<br />

– Colina, Barranco, Excélsior, Ricardo Palma, Leuro: Son cines. La sociedad burguesa miraflorina<br />

frecuentaba estos lugares como zona de ocio. Además, los muchachos también lo utilizan para practicar<br />

sus primeros escarceos amorosos:<br />

– Córpac Es el aeropuerto de Lima, adonde llega el cantante de moda Pérez Prado.<br />

– Plaza de Acho Es la plaza de toros a la que acuden los jóvenes para ver la actuación de Pérez Prado.<br />

– Pista de Patinaje, Bowling Lugares a los que iba Cuéllar en alguna ocasión con Teresita Arrarte.<br />

7

El «Regatas» Club deportivo aristocrático frecuentado por jóvenes de la alta burguesía. «Waikiki» Club<br />

deportivo al lado de la playa. Lawn Tennis Situado en el centro de Lima. Country Club es un lugar muy<br />

elegante en el barrio de San Isidro. <strong>Los</strong> muchachos fueron allí a una fiesta. Cuéllar no quiso ir, aunque<br />

ellos insistieron e incluso quisieron buscarle una chica para que fuera.<br />

Etc.<br />

5.3.Espacios imaginarios: Desplazamientos de Cuéllar<br />

Este personaje es un extraño en el grupo compacto de Mañuco, Lalo, Chingólo y Choto, integrados en el<br />

ambiente social, él no lo conseguirá. En el colegio se adapta a las aficiones del resto y llega a destacar en<br />

el deporte, dejando a un lado sus inquietudes intelectuales. El personaje inicia en su estancia en la<br />

clínica una evasión en dos niveles: Por medio de la imaginación y con desplazamientos reales en<br />

espacios distintos a los del grupo:<br />

– La experiencia del dolor le lleva a realizar una primera fuga, identificándose con el «Águila<br />

Enmascarada», sueña tener unos poderes de superhombre que la realidad le niega. Es una actitud<br />

evasiva constante en el personaje, pues, a través del relato, observamos cómo Cuéllar continuamente se<br />

dirige a otras zonas, traspasa las barreras del reducido espacio miraflorino y admira a las figuras que<br />

han marcado el rumbo de la Historia:<br />

(Hitler no fue tan loco como contaban, en unos añitos hizo de Alemania un país que se le emparó<br />

a todo el mundo, ¿no?, qué pensaban ellos) (CIV).<br />

– Intuye otras fuerzas que posee el hombre, evocando el mundo de las ciencias ocultas:<br />

... el espiritismo (no era cosa de superstición sino ciencia, en Francia había médiums en la<br />

Universidad y no sólo llaman a las almas, también las fotografían, él había visto un libro... (C IV).<br />

– Cuéllar insinúa una vocación que presenta unas connotaciones evasivas:<br />

... entraría a la Católica... para entrar a Torre Tagle y ser diplomático... se viajaba tanto... (C IV).<br />

– Cuéllar no sólo capta espacios lejanos, desconocidos, sino que también se fija en lo cercano: el mundo<br />

de los marginados aparece en el relato a través de la mirada compasiva del personaje:<br />

... ¿de eso había llorado?, sí, y también de pena por la gente pobre, por los ciegos, por esos<br />

mendigos que iban pidiendo limosna en el jirón de la Unión y por los canillitas que iban vendiendo<br />

La Crónica... y por esos cholitos que te lustran los zapatos en la plaza San Martín... (C. V).<br />

Todas estas situaciones están presentadas como intervenciones directas del personaje, siendo una<br />

conformación discursiva que define la singularidad de unas visiones no compartidas o ignoradas por<br />

los otros.<br />

Cuando Cuéllar abandona Miraflores y se marcha a Tingo María, por la voz del grupo conocemos la<br />

causa aparente:<br />

Cuéllar ya se había ido a la montaña, a Tingo María, a sembrar café (C VI).<br />

Se une la evasión con la huida real. Cuéllar es excluido del grupo:<br />

... y cuando venía a Lima y lo encontraban en la calle, apenas nos saludábamos (C. VI).<br />

Finalmente, el personaje enmudece, por el grupo conocemos su desarraigo, su soledad, la muerte:<br />

... y ya se había vuelto a Miraflores, y ya se había matado, yendo al Norte... (CVI).<br />

6. <strong>Los</strong> personajes: análisis y técnicas de presentación<br />

Un lector familiarizado con las novelas de <strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong> advierte de inmediato cómo cada obra<br />

es un fragmento que se integra en un universo total. De la misma forma que Balzac pretendió fijar la<br />

sociedad decimonónica francesa y Galdós la española, <strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong> intenta plasmar la realidad<br />

peruana seleccionando dos ámbitos fundamentales: la selva y el medio urbano. Este último es un<br />

escenario presente en la mayoría de sus obras. Pero, además, como en los mencionados autores,<br />

8

<strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong> elige un protagonista colectivo: la burguesía peruana; hecho que determina la creación<br />

de personajes muy tipificados, ya que son elaborados en función del grupo que representan.<br />

6.1.Cuéllar<br />

Personaje protagonista a quien su problema físico impedirá participar en los ritos del machismo. El<br />

relato se organiza siguiendo la ascensión y lenta caída de este héroe imposible. Es el único personaje<br />

que posee una individualidad. El resto de personajes conforman la colectividad.<br />

Rasgos de su carácter señalados por otros personajes de la novela:<br />

Buena gente pero muy chancón, decía Choto, por los estudios descuida el porte, y Lalo no era<br />

culpa suya, su viejo debía ser un fregado, y Chingólo, claro, él se moría por venir con ellos y<br />

Mañuco iba a estar bien difícil que entrara al equipo, no tenía físico, ni patada, ni resistencia, se<br />

cansaba ahí mismo, ni nada. Pero cabecea bien, decía Choto, y además era hincha nuestro (CI).<br />

La voz del narrador dice: Pero Cuéllar que era terco... (CI). El hermano Agustín señala:<br />

... se puede ser buen deportista y aplicado en los estudios, que siguiéramos el ejemplo (CI).<br />

El narrador, más adelante, vuelve a decir: A medida que pasaban los días, Cuéllar se volvía más huraño<br />

con los muchachos, más lacónico y esquivo. También más loco (CII).<br />

Evolución de Cuéllar:<br />

1. Incorporación al grupo: Periodo de acomodación: colegio, fútbol, cine, etc. y castración.<br />

2. Surge el apodo y la fama del protagonista. Lo acepta con alegría. Finge que no ha ocurrido nada y<br />

aprovecha todos los beneficios que le ha reportado el accidente, es envidiado por sus compañeros.<br />

3. Primera crisis: Adolescencia: aparición de las chicas; se siente diferente: sus amigos le incitan a<br />

entrar en el mundo del erotismo; él se perturba, se estanca, porque no puede llegar a ser igual que los<br />

demás pero quiere ocultarlo y entra en el mundo de las apariencias, de la hipocresía y la falsa moral.<br />

Esto solo reafirma su marginación, y adopta una actitud de defensa y ataque contra lo que le recuerda<br />

que es diferente. Empieza a tartamudear. Comienzan sus locuras para demostrar su «hombría»:<br />

necesita suplir aquello de lo que carece aparentando ser «todo un hombre» (se emborracha, se<br />

arriesga con las olas, con los coches, todos símbolos machistas).<br />

4. Crisis definitiva: Aparición de Teresita Arrarte: paréntesis en el comportamiento anterior;<br />

aparente cambio, época más estable, aunque va a durar poco tiempo; Se enamora de ella: El grupo lo<br />

somete a una última prueba: la declaración que es imposible. Busca nuevos disfraces para disimular su<br />

impotencia: es más sociable, se ilusiona con una posible operación, manifiesta intereses intelectuales<br />

por la política, el espiritismo… el orden se quiebra con la aparición de Cachito Arnilla, su fracaso.<br />

Teresita coquetea con él y Cuéllar se hunde y vuelve a lo andado. Queda desacreditado ante el grupo.<br />

5. Profunda inestabilidad interior y machismo exhibicionista. Definitivamente, emprende el<br />

camino a su propia destrucción, se acelera su degradación, que le conducirá a la muerte.<br />

Cuéllar sufre un desequilibrio: la carencia de su atributo masculino, que al inicio provoca mayor<br />

aprecio y solidaridad en su grupo, la intenta compensar destacándose en los otros, como acabamos de<br />

ver. Aparece un mecanismo defensivo en sus actuaciones: cuando sufre una crisis por la frustración,<br />

decepción o marginación, aparece una demostración de poder (borracheras, correr olas, carreras de<br />

coches, frecuenta burdeles y bares) Casi al final de la novela se nos sugiere una posible relación<br />

pederasta con chicos adolescentes de catorce o quince años que Cuéllar pasea en su coche: Su carro<br />

andaba siempre repleto de rocanroleros de trece, catorce, quince años (CVI) Además frecuentaba locales<br />

nocturnos de homosexuales: Las noches se las pasaba siempre timbeando con los noctámbulos de «El<br />

Chasqui» o del «D'Onofrio», o conversando y chupando con las bolas de oro (CVI).<br />

Cuéllar es el único personaje de la novela con una historia individual, y su historia es evocada por una<br />

voz plural, el grupo, que es el que conforma la historia colectiva.<br />

La historia de Cuéllar es el testimonio de un miembro de la burguesía que cuestiona sus valores y<br />

9

acaba sacrificándose como «la oveja negra» del rebaño para que sus amigos, víctimas como él, aunque<br />

sin saberlo, acaben siendo «hombres hechos y derechos».<br />

Cuéllar es la representación de la castración de toda una generación. Representa las características<br />

que no se aceptan en la sociedad burguesa. El mensaje que nos queda es que la diferencia no cabe en<br />

este mundo; debe ser sacrificada para que todo permanezca igual.<br />

6.2. Personajes secundarios.<br />

<strong>Los</strong> amigos de Cuéllar constituyen el personaje colectivo más importante del relato; los cuatro<br />

compañeros forman un grupo compacto, no hay ninguna quiebra entre estos personajes y el mundo<br />

exterior.<br />

En cuanto a su caracterización, observamos que no existen apenas rasgos diferenciadores entre ellos,<br />

es notoria la ausencia de un retrato físico o moral, sólo conocemos un comportamiento tipo; sus<br />

reacciones son en cadena. Cuéllar, frente a ellos, es una figura discordante, hay un distanciamiento<br />

entre él y el grupo; ellos intentan recuperarlo. La imposición del apodo es, a este nivel, bastante<br />

significativa, porque se presenta como rasgo sintomático del intento de igualación que sus<br />

compañeros pretenden. Este acto de despotismo colectivo tiene dos aspectos: por un lado, rebaja,<br />

estigmatiza, disminuye; otra parte, confiere un signo de reconocimiento dentro de un grupo dado: de<br />

una cierta manera, el apodo integra al individuo en el grupo. Pichulita es la forma de denominar el sexo<br />

de los niños, nombre provocador, impronunciable, que connota la mayor anomalía que un individuo<br />

puede presentar: la falta de virilidad, y es, además, la forma de reconocimiento de la condición de<br />

castrado de Cuéllar. Pero, en realidad, el grupo no salva a Cuéllar, tampoco se contamina por él, se<br />

mantienen al margen, y, en el fondo, se entretienen con sus actuaciones. El grupo comenta los<br />

incidentes de la vida de Cuéllar pero no le ayuda a mejorar. En sus opiniones y juicios sobre Cuéllar se<br />

desvelan sus propios prejuicios y limitaciones y muestran indiferencia y una falsa compasión, cuando<br />

muere, el grupo dice: Pero este final es un hecho que se lo buscó (CVI). Mientras que para ellos la vida<br />

sigue como si nada hubiera ocurrido. Hay un periodo de cierta acomodación de Cuéllar al grupo: los<br />

juegos infantiles, las salidas y los cines los mantienen unidos transitoriamente; pero esta situación<br />

desaparece cuando en el grupo de adolescentes irrumpen las chicas. <strong>Los</strong> compañeros le llevan hacia un<br />

camino que le perturba, ya que le incitan a entrar en el mundo del erotismo, que está vedado para él.<br />

Le imbuyen una moral hipócrita para salvar las apariencias y seguir el juego convencional de las<br />

relaciones amorosas. Cuéllar es empujado en esta forma a conocer su condición de marginado,<br />

adoptando una actitud de ataque contra los mismos que le hacen tener conciencia de su situación.<br />

<strong>Los</strong> amigos son cuatro: Lalo, Chingólo, Mañuco y Cholo. Conforman el protagonista colectivo<br />

de la novela. Son esas voces del relato no individualizadas. <strong>Vargas</strong> <strong>Llosa</strong> las tipifica porque representan<br />

a la burguesía peruana. Sus motivaciones son las mismas; la actitud que toman ante determinadas<br />

circunstancias es igual. Se adaptan perfectamente al medio social al que pertenecen y van pasando por<br />

las diferentes etapas evolutivas con normalidad, sin complicaciones. Podríamos decir que hay una<br />

continuidad entre ellos y el mundo exterior, sin fisuras. <strong>Los</strong> amigos de Cuéllar son cómplices y a la vez<br />

testigos de sus actos; cuando Cuéllar empieza a hacer locuras el grupo le aconseja que cambie:<br />

Sus locuras le dieron mucha fama y Chingólo, hermano, tienes que cambiar, Choto, Pichulita, te estás<br />

volviendo antipático (CIII).<br />

Lalo: De los amigos de Cuéllar, Lalo es el que sobresale en todo. Este es el capitán del equipo de fútbol .<br />

Fue el único que estaba en las duchas con Cuéllar la mañana del ataque del perro Judas, pero no hizo<br />

nada por ayudarlo, simplemente escapó. Ya en la adolescencia, Lalo es el primero que tuvo enamorada.<br />

Esto provocará la furia de Cuéllar y el inicio de la envidia hacia Lalo, expresada en sus travesuras para<br />

llamar la atención: Se hacía [Cuéllar] el loco para impresionar, pero también para ¿viste, viste? sacarle<br />

cachita a Lalo, tú no te atreviste y yo sí me atreví. No le perdona lo de Chabuca, decíamos, qué odio le<br />

10

tiene. Detrás de la envidia hacia Lalo, naturalmente, se encuentro el deseo de ser como él, de tener<br />

novia y ser el líder nato del grupo. Así, cuando Choto y Mañuco consiguen novia también y Cuéllar<br />

vuelve a imprecarlos, Lalo, sacando cara por los demás, quiere agarrarlo a golpes, aunque los separan<br />

rápidamente. Lalo es el que impulsa al grupo a conversar con Teresita Arrarte y preguntarle por sus<br />

sentimientos; él mismo también promueve la charla con Cuéllar para que le declare su amor a la<br />

muchacha. Lalo es el primero del grupo en casarse y Cuéllar no puede evitar molestarlo: en la víspera<br />

de su matrimonio, Cuéllar provoca un accidente en su auto, pero Lalo sale milagrosamente ileso. Lalo<br />

representa al joven miraflorino ideal, la cabeza del «barrio», todo lo que Cuéllar desea, pero nunca<br />

logra ser.<br />

6.3. Las chicas. Teresita Arrarte<br />

Las chicas: Chabuca Molina, Fina Salas, Pusy Lañas y China Saldívar y Teresita Arrarte<br />

conforman el grupo de voces femeninas de la novela; son las novias de los cuatro amigos. Carecen de<br />

individualidad, al igual que el grupo de los chicos. Actúan como se espera, sin salirse de los cánones<br />

establecidos por una sociedad machista en la que las mujeres son valoradas por su físico, por su<br />

coquetería y por su posición. Para los muchachos eran un objeto más, una posesión que necesitaban<br />

para completar su posición social y sentirse «felices y plenos». Ellas también se divertían a costa de las<br />

insensateces de Cuéllar. Para las chicas, era un espectáculo que observaban desde «el otro lado»:<br />

La aparición de Teresita establece un paréntesis, una época de equilibrio basada en unas relaciones<br />

amistosas y cordiales que pronto acabarán al aparecer Cachito Arnilla; la coqueta y frívola Teresita<br />

entra también en el juego, posee así todos los atributos de su clase que la vinculan al grupo. Tras esta<br />

reacción, Cuéllar se sabe expulsado definitivamente del «paraíso», se sumerge en el alcohol, las<br />

carreras de auto, la natación, viviendo su última etapa aislado del grupo, que se erige en un testigo del<br />

proceso degradador que fatalmente le conducirá a la muerte.<br />

Teresita, como su contraparte masculina Lalo, es el personaje femenino más destacado. La primera<br />

descripción que se da de ella es la siguiente: «Coloradita y coqueta, una sola pero despacito, rubiecita,<br />

potoncita y con sus dientes de ratón» . Existe cierto infantilismo en ella, expresado por los diminutivos y<br />

por la mención de los «dientes de ratón», aunque no se excluye atractivo erótico («rubiecita,<br />

potoncita»). Lo que caracteriza su personalidad es la coquetería, como lo indica este pasaje. Esto se<br />

comprueba más adelante, cuando los chicos hablan sobre las posibilidades de Cuéllar con Teresita:<br />

«Con las coquetas como Tere nunca se sabe»; por ello deciden buscarla y conversar con ella para<br />

«averiguar si de veras Tere se muere por él o era cosa de coquetería» . La coquetería le brinda poder<br />

sobre los chicos que la pretenden. Bajo su lenguaje de diminutivos y su delicadeza, tiene visos de<br />

manipuladora. Pese a que su actitud es reprobable, quien recibe la sanción del grupo no será Tere, sino<br />

Cuéllar. Justamente son las otras chicas las que lo critican con más dureza (hasta llamarlo «maricón») y<br />

justifican a Tere. Pero Tere no es la excepción de la regla, sino su máxima expresión. La solidaridad de<br />

las otras chicas así lo demuestra.<br />

6.4. <strong>Los</strong> adultos<br />

<strong>Los</strong> adultos, es decir los padres, los curas del colegio y todos los que pueden fungir de<br />

autoridades, no parecen tener demasiada injerencia en la vida de los chicos. Bajo un ficticio mando, en<br />

realidad consienten a los jóvenes y dejan pasar su malacrianza. La educación, para los hermanos del<br />

Champagnat, se reduce al memorismo, en lo que Cuéllar al principio es un as (p. 36), y a cumplir<br />

ceremonias cívicas y religiosas. Son estas prácticas las que revelan los privilegios de Cuéllar tras la<br />

emasculación: «Lo hacían ayudar misa, Cuéllar, lea el catecismo, llevar el gallardete en las procesiones,<br />

borre la pizarra, cantar en el coro, reparta las libretas, y los primeros viernes entraba al desayuno<br />

11

aunque no comulgara» (p. 45). A su vez, los padres de Cuéllar, los únicos padres que aparecen en la<br />

novela, son excesivamente tolerantes con él. Le dan todo y no le exigen nada.<br />

7. Temas. Simbolismo.<br />

LA CASTRACIÓN física de Cuéllar marca el principio de la frustración psicológica del protagonista. Es<br />

en el colegio donde se inicia el proceso de castración colectiva a que es sometido el protagonista.<br />

El nombre del perro es Judas y el colegio donde tiene lugar el accidente es un colegio religioso. Esta<br />

castración física es determinante en la castración individual, social y existencial de Cuéllar,<br />

personaje que va a ser representativo de la castración psicológica del grupo.<br />

Cuando Cuéllar llega al colegio entra en contacto con este sistema y para ser aceptado e integrado en el<br />

grupo de alumnos tiene que aprender a ser un jugador de fútbol. Es este un comportamiento<br />

ritualizado perfectamente definido en el lenguaje, en el uso de la jerga deportiva:<br />

Sí. ha mejorado mucho, le decía Choto al Hermano Lucio, el entrenador, de veras, y Lalo es un delantero<br />

ágil y trabajador, y Chingolo qué bien organizaba el ataque y, sobre todo, no perdía la moral, y Mañuco<br />

¿vio cómo baja hasta el arco a buscar pelota cuando el ene-migo va dominando, Hermano Lucio?, hay que<br />

meterlo al equipo (cap. I).<br />

Una vez que ha superado la prueba, Cuéllar pasa a formar parte del «clan», apareciendo como un<br />

alumno modelo:<br />

... decía el Hermano Agustín, ¿ya veíamos?, se puede ser buen deportista y aplicado en los estudios, que<br />

siguiéramos su ejemplo... (C I).<br />

Mordido por Judas, su virilidad quedará destruida, arrastrando hasta el final de la historia su<br />

condición de castrado; los significados, implícitos en sus connotaciones simbólicas: la figura del<br />

danés con sus rasgos característicos (los ladridos, el encierro en la jaula) le definen como el mítico<br />

«guardián del Hades»: guarnecido en la cueva y espantado con sus grandes ladridos. Cuéllar, cuando se<br />

incorpora al colegio, tiene que realizar el «cruce del umbral» , en este lugar será iniciado mediante un<br />

proceso de aprendizaje para integrarse en la vida adulta. Judas se erige en la figura del «delator» de un<br />

sistema educativo degradante. No es un hecho casual que, después del accidente, el perro<br />

desaparezca y su lugar lo ocupen una pareja de «conejitos blancos». Estamos ante un mecanismo de<br />

sustitución que permite el camuflaje de la bestia bajo la imagen de los inofensivos roedores. Pero,<br />

además, podemos establecer un sistema de relaciones partiendo de la existencia de unos niveles de<br />

conexidad que nos llevan a encontrar los referentes dados por el contexto. El color funciona como un<br />

elemento de interrelación, símbolo anticipador del fracaso educativo, una alternativa ofrecida a los<br />

jóvenes por el sistema social, la castración de Cuéllar es compensada con inmerecidas calificaciones y<br />

falsos honores.<br />

El colegio crea un ambiente, una mentalidad que se proyecta en el mundo exterior, en la ciudad,<br />

marcando las pautas del comportamiento. Es allí donde se inicia el proceso de emasculación colectiva<br />

a que es sometido Cuéllar que sufre el ataque sistemático del grupo, de ese inconsciente colectivo que<br />

irá destruyéndolo. La salida de Judas de la jaula y su agresión alegorizan la liberación del instinto<br />

animal que posee el hombre; El sistema de relaciones de Cuéllar con sus amigos queda plasmado en<br />

unas categorías definidas en los términos: imposición de unas normas-rechazo o trasgresión de esas<br />

normas.<br />

El grupo le propone que corteje a Teresita; seguir esta pauta significa adoptar la máscara de<br />

impostor, que Cuéllar elude.<br />

R. M. Frank ha singularizado un pasaje del relato en el que ve condensado el sentido de las actuaciones<br />

de los amigos frente a Cuéllar. Destaca la escena en la que se funden dos secuencias narrativas: en una,<br />

los amigos intentan conocer los sentimientos de Teresita; en la otra, todos quieren capturar una<br />

mariposa que revolotea en el jardín. El cruce de estas dos unidades configuran un hipérbaton a la vez<br />

12

que, mediante la contaminación semántica, se conforma un nivel metafórico de identificación que<br />

permite la asociación Cuéllar- Mariposa. Partiendo de este paralelismo, los rasgos que definen al<br />

personaje serían «vulnerabilidad, fragilidad y amor a la libertad»; la captura y «apachurramiento» de<br />

la mariposa remite simbólicamente a la destrucción de Cuéllar, en la que todos participan:<br />

¿Cuéllar?, sentadita en el balcón de su casa, pero ustedes no le dicen Cuéllar sino una<br />

palabrota fea, balanceándose para que la luz del poste le diera en las piernas, ¿se muere por<br />

mí?... Y ella ay, ay, ay, palmoteando manitas, dientes, zapatitos, que miráramos, ¡una<br />

mariposa!, que corriéramos, la cogiéramos y se la trajéramos. La miraría, sí, pero como un<br />

amigo y, además, qué bonita tocándole las alitas, deditos, uñas, vocecita, la mataron,<br />

pobrecita, nunca le decía nada. Y ellos qué cuento, qué mentira, algo le diría, por lo menos la<br />

piropearía y ella no, palabra, en su jardín la haría un huequito y la enterraría, un rulito, el<br />

cuello, las orejitas, nunca, nos juraba. Y Chingolo, ¿no se daba cuenta acaso cómo la seguía?,<br />

sita la seguiría pero como amigo, ay, ay, ay, zapateando, puñitos, ojazos, no estaba muerta la<br />

bandida ¡se voló!, cintura y tetitas, pues, si no, siquiera le habría agarrado la mano, ¿no?, o<br />

mejor dicho intentado, ¿no?, ahí está, ahí, que corriéramos, o se le habría declarado, ¿no?, y de<br />

nuevo la cogiéramos: es que es tímido, decía Lalo, tenia pero, cuidado, te vas a manchar, y no<br />

sabe si lo aceptarás, Teresita, ¿lo iba a aceptar?, y ella aj, aj, arruguitas, frentecita, la mataron<br />

y la apachurraron, un hoyito en los cachetes, pestañitas, cejas, ¿a quién?, y nosotros cómo a<br />

quién y ella mejor la botaba, así como estaba, toda apachurrada, para qué la iba a enterrar:<br />

hombritos. ¿Cuéllar?, y Mañuco sí (cap. IV).<br />

El texto transcrito propone, asimismo, otros niveles asociativos: el ir y venir de la mariposa, su<br />

atractivo son identificables, respectivamente, con la pretendida evasión de Cuéllar y con su posición<br />

como personaje centro de las miradas de los otros, foco de atención en torno al que gira la historia. La<br />

desubicación de Cuéllar es la consecuencia ante las imposiciones del medio.<br />

Este sistema social crea tres grandes mitos: el machismo, los deportes y la posesión de objetos.<br />

<strong>Los</strong> tres atributos son necesarios para sobrevivir en el medio. Cuando pierde a Teresita, hace del<br />

deporte una profesión: Pichulita Cuéllar, corredor de autos como antes de olas. Participó en el Circuito<br />

de Atocongo y llegó tercero... (cap. VI).<br />

En la última etapa de la historia de Cuéllar domina un afán de afirmación de la persona, que se sabe<br />

consciente de su falta o carencia. El personaje entra en contacto con el mundo artificial, poblado de<br />

objetos mecánicos. Se inicia «la relación hombre-máquina» como un intento de borrar las barreras<br />

infranqueables entre el nivel humano y el de los objetos técnicos que posee“; a un nivel inconsciente es<br />

el intento de dominar el mundo. Esta actitud se plasma en el discurso mediante la configuración de un<br />

proceso metonímico de personificación: el coche es algo indisociable del personaje, aparece como un<br />

elemento indispensable, llamado por su nombre específico y magnificado:<br />

... y con su Ford fffuum embestía a la gente... los recogía en su poderoso Nash... que arrancara el potente<br />

Nash... su Volvo andaba siempre abollado.<br />

Cuéllar rinde tributo al mundo artificial, tecnificado, intento final de afirmación que acaba con su vida.<br />

Al acabar el relato, el narrador vuelve a fijar la trayectoria del grupo: y «los <strong>cachorros</strong>» son ya «tigres y<br />

leones... los ingenieros, los abogados, los gerentes» (CVI), los futuros personajes de Conversación en La<br />

Catedral.<br />

13