Nociones de métrica medieval vernácula - Centro de Estudios ...

Nociones de métrica medieval vernácula - Centro de Estudios ...

Nociones de métrica medieval vernácula - Centro de Estudios ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

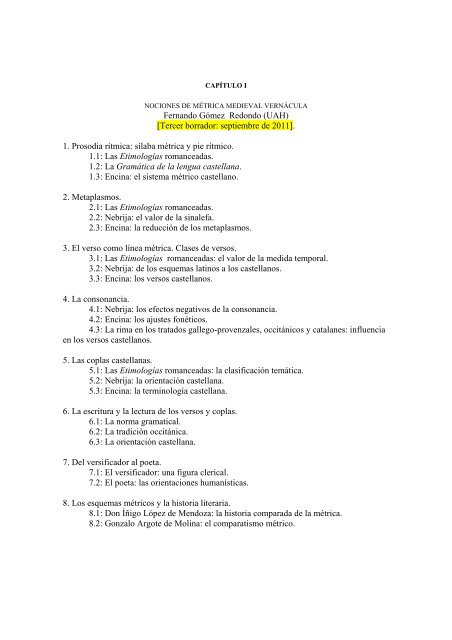

CAPÍTULO I<br />

NOCIONES DE MÉTRICA MEDIEVAL VERNÁCULA<br />

Fernando Gómez Redondo (UAH)<br />

[Tercer borrador: septiembre <strong>de</strong> 2011].<br />

1. Prosodia rítmica: sílaba <strong>métrica</strong> y pie rítmico.<br />

1.1: Las Etimologías romanceadas.<br />

1.2: La Gramática <strong>de</strong> la lengua castellana.<br />

1.3: Encina: el sistema métrico castellano.<br />

2. Metaplasmos.<br />

2.1: Las Etimologías romanceadas.<br />

2.2: Nebrija: el valor <strong>de</strong> la sinalefa.<br />

2.3: Encina: la reducción <strong>de</strong> los metaplasmos.<br />

3. El verso como línea <strong>métrica</strong>. Clases <strong>de</strong> versos.<br />

3.1: Las Etimologías romanceadas: el valor <strong>de</strong> la medida temporal.<br />

3.2: Nebrija: <strong>de</strong> los esquemas latinos a los castellanos.<br />

3.3: Encina: los versos castellanos.<br />

4. La consonancia.<br />

4.1: Nebrija: los efectos negativos <strong>de</strong> la consonancia.<br />

4.2: Encina: los ajustes fonéticos.<br />

4.3: La rima en los tratados gallego-provenzales, occitánicos y catalanes: influencia<br />

en los versos castellanos.<br />

5. Las coplas castellanas.<br />

5.1: Las Etimologías romanceadas: la clasificación temática.<br />

5.2: Nebrija: la orientación castellana.<br />

5.3: Encina: la terminología castellana.<br />

6. La escritura y la lectura <strong>de</strong> los versos y coplas.<br />

6.1: La norma gramatical.<br />

6.2: La tradición occitánica.<br />

6.3: La orientación castellana.<br />

7. Del versificador al poeta.<br />

7.1: El versificador: una figura clerical.<br />

7.2: El poeta: las orientaciones humanísticas.<br />

8. Los esquemas métricos y la historia literaria.<br />

8.1: Don Íñigo López <strong>de</strong> Mendoza: la historia comparada <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong>.<br />

8.2: Gonzalo Argote <strong>de</strong> Molina: el comparatismo métrico.

CAPÍTULO I<br />

NOCIONES DE MÉTRICA MEDIEVAL VERNÁCULA<br />

Abundan, en proemios y pasajes precisos, referencias a la nociones básicas que los<br />

versificadores o los poetas <strong>medieval</strong>es podían tener en mente a la hora <strong>de</strong> configurar el<br />

esquema rítmico –<strong>de</strong> naturaleza acentual, no basado en la cantidad- <strong>de</strong> los versos<br />

castellanos. Hay esparcidas, en obras que se extien<strong>de</strong>n a lo largo <strong>de</strong> tres siglos, indicaciones<br />

suficientes como para garantizar el conocimiento <strong>de</strong> una ars que está estrechamente ligada<br />

al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la grammatica, por lo que respecta a las técnicas <strong>de</strong> composición, y al <strong>de</strong> la<br />

rhetorica en lo que atañe al proceso <strong>de</strong> transmisión o recitación <strong>de</strong> las obras. Esa<br />

terminología asegura una ejecución <strong>de</strong> las operaciones esenciales que atañen a la <strong>métrica</strong>: el<br />

cómputo <strong>de</strong> sílabas para reducirlas a pies métricos o rítmicos se <strong>de</strong>nominaba «silabificar» o<br />

«metrificar», la disposición <strong>de</strong> ese curso rítmico a lo largo <strong>de</strong>l verso correspondía a la<br />

acción <strong>de</strong> «versificar» o «rimar», la construcción <strong>de</strong> unos módulos estróficos afirmados con<br />

consonancias incumbía al «trobar», mientras que al autor <strong>de</strong> los diferentes poemas se le<br />

llamaba «versificador», «trobador» o «poeta» según fuera el momento. A pesar <strong>de</strong> que este<br />

mínimo vocabulario técnico permita suponer un relativo dominio <strong>de</strong> esta línea <strong>de</strong>l saber<br />

gramatical lo que no existe es un tratado teórico en el que, en castellano, puedan<br />

encontrarse explicadas y or<strong>de</strong>nadas estas precisiones, al menos hasta llegar al Arte <strong>de</strong> la<br />

poesía castellana que Juan <strong>de</strong>l Encina, tras <strong>de</strong>dicársela al príncipe don Juan, coloca al<br />

frente <strong>de</strong>l Cancionero que se imprime en Salamanca en 1496. No sobreviven esos<br />

opúsculos, pero sí los títulos <strong>de</strong> los mismos por cuanto se trataba <strong>de</strong> una materia<br />

incardinada al mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> la cortesía y requerida por los diferentes letrados que <strong>de</strong>bían hacer<br />

gala y uso <strong>de</strong> estos aspectos teóricos: así, con el fin <strong>de</strong> magnificar su estado –y <strong>de</strong> ser cierta<br />

la <strong>de</strong>claración- don Juan Manuel –uno <strong>de</strong> los más importantes «versificadores»- tuvo que<br />

componer unas Reglas <strong>de</strong> cómo se <strong>de</strong>ve trobar, <strong>de</strong>l mismo modo que Juan <strong>de</strong> Mena –quizá<br />

en <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> su especial versificación- tuvo que instigar un Arte poética castellana en<br />

coplas; don Enrique <strong>de</strong> Aragón hubo <strong>de</strong> conce<strong>de</strong>r amplio espacio a estas cuestiones en su<br />

Arte <strong>de</strong> trovar, hoy conocida sólo en las secciones que el humanista Álvar Gómez <strong>de</strong> Castro<br />

tuvo a bien copiar; lo mismo ocurre en La Gaya Ciencia <strong>de</strong> Pero Guillén <strong>de</strong> Segovia, <strong>de</strong> la<br />

que se conserva su extenso rimario, pero no los apuntes en que su autor afirmaba ese<br />

conocimiento. Estos títulos –salvo el <strong>de</strong> Mena posiblemente- testimonian que, al menos<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la primera mitad <strong>de</strong>l siglo XIV, comienzan, en lengua castellana, a construirse unos<br />

tratados teóricos que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la asimilación <strong>de</strong> las artes occitánicas en la corte <strong>de</strong><br />

Aragón; tal es el vínculo que se establece entre don Juan Manuel –casado con doña<br />

Constanza y <strong>de</strong>snaturado <strong>de</strong> Castilla-, don Enrique <strong>de</strong> Aragón –a quien su primo Fernando<br />

<strong>de</strong> Antequera comisiona para recuperar la fiesta <strong>de</strong> la Gaya Ciencia- y Guillén <strong>de</strong> Segovia –<br />

aun sólo por el rótulo <strong>de</strong> su miscelánea. De todos modos, aunque no se conserve alusión a<br />

título alguno, las nociones <strong>de</strong> <strong>métrica</strong> <strong>medieval</strong> eran transmitidas por la grammatica, la<br />

primera <strong>de</strong> las artes elocutivas en que se sostiene el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la «clerezía» a lo largo <strong>de</strong>l<br />

siglo XIII y todo el XIV hasta llegar a Ayala. La articulación <strong>métrica</strong> clerical y la occitánica<br />

guardan poca relación entre sí porque se refieren a dominios lingüísticos –el latín, el<br />

provenzal- distintos, pero coinci<strong>de</strong>n en afirmar esos principios <strong>de</strong> teoría <strong>métrica</strong> en el

dominio y transformación <strong>de</strong> sus respectivas gramáticas. En esto radica la principal<br />

dificultad <strong>de</strong> aplicar este bagaje <strong>de</strong> i<strong>de</strong>as a la lengua castellana, en la que <strong>de</strong> poco sirve el<br />

sistema <strong>de</strong> la duración silábica latina (largas y breves) o el complejo entramado <strong>de</strong> las<br />

<strong>de</strong>clinaciones occitánicas. Por consecuencia, para perfilar estos apuntes <strong>de</strong> <strong>métrica</strong><br />

<strong>medieval</strong> castellana se <strong>de</strong>be contar con este doble cauce <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo teórico, el clerical y<br />

el occitánico, pero atendiendo a las manifestaciones <strong>vernácula</strong>s <strong>de</strong>l mismo; así, para el<br />

primero <strong>de</strong> estos ór<strong>de</strong>nes resulta esencial el conjunto <strong>de</strong> nociones <strong>métrica</strong>s que San Isidoro<br />

or<strong>de</strong>na en el primer libro <strong>de</strong> sus Etymologiae, <strong>de</strong>dicado a la grammatica, no tanto por la<br />

amplia difusión <strong>de</strong> esta magna enciclopedia como por el romanceamiento que <strong>de</strong> una parte<br />

<strong>de</strong> la misma se conserva en el escurialense b-i-13; hasta que Nebrija, siguiendo el mo<strong>de</strong>lo<br />

<strong>de</strong> sus Introductiones <strong>de</strong> 1481, no <strong>de</strong>spliegue en su Gramática <strong>de</strong> 1492 estos mismos<br />

principios, habrá que contar con el <strong>de</strong>sarrollo exhaustivo <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>as <strong>métrica</strong>s encauzadas<br />

en esa traslación <strong>de</strong>l hispalense, sobre todo porque se están nombrando en castellano, <strong>de</strong> un<br />

modo preciso, las operaciones fundamentales <strong>de</strong> las que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> la composición <strong>de</strong> los<br />

versos y el diseño <strong>de</strong> las estrofas; distinta es la segunda orientación, la provenzal, <strong>de</strong> la que<br />

no perduran más que las referencias a los títulos mencionados, amén <strong>de</strong> un exhaustivo<br />

vocabulario que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Juan Ruiz en a<strong>de</strong>lante revela un interés creciente por unas técnicas<br />

que consolidan el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> la cortesía letrada; en el primer ámbito, en el clerical, la<br />

<strong>métrica</strong> es un arte; en el segundo, en el occitánico, es una ciencia; no es lo mismo<br />

componer versos como un medio <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nar un conocimiento, que como un instrumento <strong>de</strong><br />

dominio <strong>de</strong> ese saber. Proce<strong>de</strong>, en fin, con ayuda <strong>de</strong> los testimonios vernáculos –las<br />

Etimologías romanceadas, la Gramática nebrisense- reconstruir los elementos básicos <strong>de</strong> la<br />

<strong>métrica</strong>, entendida primero como arte, para valorarla <strong>de</strong>spués como doctrina.<br />

1. Prosodia rítmica: sílaba <strong>métrica</strong> y pie rítmico.<br />

La transformación <strong>de</strong> la sílaba fonológica en sílaba <strong>métrica</strong> y la constitución <strong>de</strong> las<br />

cláusulas rítmicas que el verso distribuye son las dos operaciones básicas a las que tiene<br />

que aten<strong>de</strong>r el examen <strong>de</strong>l verso <strong>medieval</strong>.<br />

1.1: Las Etimologías romanceadas.<br />

Lo primero que tiene que advertirse es que no hay apenas variaciones entre la<br />

versión latina y la traslación romance <strong>de</strong> las Etimologías; las nociones <strong>de</strong> <strong>métrica</strong> se<br />

<strong>de</strong>spliegan, <strong>de</strong> este modo, en el Libro I, el correspondiente a la grammatica, ajustadas al<br />

or<strong>de</strong>n lógico <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo, tras el examen <strong>de</strong> las partes <strong>de</strong> la oración; la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la<br />

sílaba –cap. XV- permite ya <strong>de</strong>sarrollar estos conceptos y ajustarlos a los modos <strong>de</strong> <strong>de</strong>cir <strong>de</strong>l<br />

castellano; la sílaba, en cuanto núcleo fónico dotado <strong>de</strong> valor propio, aparece ligada a esas<br />

propieda<strong>de</strong>s sonoras:<br />

Síllaba es palabra griega, e en latín es dicha ‘conçebimiento’ o ‘ayuntamiento’ ca síllaba es<br />

dicha conçebimiento <strong>de</strong> letras, ca en griego sillabatim quiere <strong>de</strong>zir ‘conçebir’ (117) 1 .<br />

No se admite que una vocal, salvo casos necesarios, pueda formar sílaba y se marca<br />

el proceso <strong>de</strong> la duración temporal <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong>l sonido como el elemento<br />

caracterizador <strong>de</strong> esta unidad fónica: pronunciar una sílaba equivale a ajustarla a una<br />

«razón <strong>de</strong> tiempos» (o ratio temporum) y este hecho resultará fundamental para la<br />

1 Se cita por Las Etimologías <strong>de</strong> San Isidoro romanceadas, ed. <strong>de</strong> Joaquín González Cuenca, Salamanca-<br />

León, Ediciones Universidad <strong>de</strong> Salamanca-C.S.I.C.-Institución «Fray Bernardino <strong>de</strong> Sahagún», 1983, 2 vols.

construcción <strong>de</strong> los versos; estas previsiones son las que permiten diferenciar entre tres<br />

clases <strong>de</strong> sílabas, atendiendo ya a la voluntad <strong>de</strong>l autor:<br />

Las sílabas o son breves o longas o comunes, esto es, o ‘cortas’ o ‘luengas’ o ‘comunales’.<br />

Breves son llamadas porque nunca se pue<strong>de</strong>n alongar, e longas son dichas porque nunca se<br />

pue<strong>de</strong>n abreviar; comunes son llamadas porque se aluengan e abrevian por voluntad <strong>de</strong>l<br />

escrividor cuando menester es (íd.).<br />

Diferenciadas las largas y las breves por la duración –doble o sencilla- <strong>de</strong>l tiempo<br />

precisado para su pronunciación, se enumeran los cuatro diptongos latinos y se anticipa la<br />

<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los conceptos esenciales <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong>, atenida –en la terminología<br />

<strong>vernácula</strong>- al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los compositores <strong>de</strong> versos:<br />

La síllaba çerca los versificadores por en<strong>de</strong> es llamada semipes, porque es ‘medio pie’, ca el<br />

pie es <strong>de</strong> dos síllabas; pues cuando la síllaba es una, [es] así como medio pie (118).<br />

En efecto, la cláusula rítmica, que constituye el pie, requiere para formarse <strong>de</strong> al<br />

menos dos sílabas; son los «versificadores» los que con su «esfuerzo» -ver, luego, pág. –<br />

reducen el sonido <strong>de</strong> las sílabas a una unidad <strong>de</strong> naturaleza rítmica que, lógicamente, en el<br />

caso <strong>de</strong> las Etimologías, estará asentada en la noción <strong>de</strong> cantidad, como se pone <strong>de</strong><br />

manifiesto en el cap. XVI, <strong>de</strong>dicado íntegramente a este concepto sin salirse un punto <strong>de</strong> las<br />

precisiones y semejanzas <strong>de</strong>l original isidoriano:<br />

Pies son los que están en çiertos tiempos <strong>de</strong> síllabas e nunca se parten <strong>de</strong>l legítimo espaçio.<br />

E son dichos pies porque los versos andan por ellos, ca así como nós andamos en los pies<br />

así los versos andan como por pies (íd.).<br />

Se dispone un número fijo <strong>de</strong> pies –hasta ciento veinticuatro- conforme a los<br />

esquemas <strong>de</strong> estas cláusulas rítmicas, puesto que se habla <strong>de</strong> cuatro combinaciones posibles<br />

que abarcan <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s bisílabas –cuatro- hasta las hexasílabas –sesenta y cuatro-,<br />

pero con esta indicación:<br />

E fasta cuatro síllabas son dichos ‘pies’; todos los otros son llamados zinzigie (íd.).<br />

Con coherencia, una vez trazada una prolija tipología <strong>de</strong> los pies rítmicos, se<br />

recuerda que no conviene que estas cláusulas superen las cuatro sílabas, es <strong>de</strong>cir que haya<br />

palabras <strong>de</strong> más <strong>de</strong> cinco o seis sílabas 2 ; interesado Isidoro por la etimología <strong>de</strong> los<br />

nombres, importa ligar alguna <strong>de</strong> estas raíces léxicas a los usos concretos <strong>de</strong> la poesía<br />

<strong>medieval</strong> para la que se adapta, tal y como ocurre con el caso <strong>de</strong>l yambo:<br />

Iambo es dicho porque los Griegos dizen iambozin por ‘<strong>de</strong>zir mal’ o por ‘<strong>de</strong>nostar’, ca por<br />

el dictado d’esta manera solíen los dictadores o los versificadores, que llaman ‘poetas’,<br />

complir sus <strong>de</strong>nostamientos que <strong>de</strong> otrie <strong>de</strong>zíen o sus cosas que <strong>de</strong> nuevo fallavan; e este<br />

nombre es así dicho porque esparze en una manera así como venino <strong>de</strong>l mal dicho o <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>nuesto (119).<br />

Interesa esa diferencia que se establece entre «dictador» y «versificador» porque<br />

alumbra dos procesos compositivos diferentes, ajustados a dos modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> poesía<br />

cortesana; quizá, el aspecto más relevante sea el <strong>de</strong> <strong>de</strong>nominar al «versificador» como<br />

«poeta» 3 y vincular la creación poética a la facultad <strong>de</strong> la inventio.<br />

2 «Zinzigie son pies <strong>de</strong> çinco sílabas e <strong>de</strong> seis; e zinzigie en griego quiere tanto <strong>de</strong>zir como unas <strong>de</strong>clinaçiones;<br />

mas éstos no son pies, mas son llamados pentasilabos e exasilabos, que quiere <strong>de</strong>zir ‘<strong>de</strong> çinco síllabas’ e ‘<strong>de</strong><br />

seis’, porque non pasan allen<strong>de</strong> <strong>de</strong> çinco o <strong>de</strong> seis síllabas; on<strong>de</strong> non conviene en el dictado que ningund<br />

nombre traspasse estas sílabas, así como esta parte, Carthaginensium, Iherosolimita[no]rum,<br />

Costantinopolitarum», 119; el texto latino apunta: «Usque ad quattuor autem syllabas pe<strong>de</strong>s dicuntur, reliqui<br />

sygyziae vocantur», I.XVII, 300, ver San Isidoro <strong>de</strong> Sevilla, Etimologías, ed. biblingüe <strong>de</strong> José Oroz Reta y<br />

Manuel A. Marcos Casquero, Madrid, B.A.C., 1983, 2 vols.<br />

3 El término aparece también en Castigos <strong>de</strong> Sancho IV: ver pág. .

La prosodia rítmica requiere precisiones referidas a la intensidad entonativa con que<br />

han <strong>de</strong> pronunciarse esas sílabas largas o breves; <strong>de</strong> esa naturaleza fónica especial <strong>de</strong>pen<strong>de</strong><br />

el valor rítmico <strong>de</strong>l pie:<br />

A cada un pie acaesçe arsis et ensis [original: thesis], e esto es ‘alçamiento e ponimiento <strong>de</strong><br />

boz’, ca los pies non podrían en<strong>de</strong>resçar carrera si a las vezes non se alçaren e se premieren,<br />

así como en esta parte, arma, ar- es alçamiento, -ma ponimiento o baxamiento. En estas dos<br />

por <strong>de</strong>partimiento son cogidos los pies legítimos. Egual <strong>de</strong>partimiento es cada que arsis e<br />

tharsis [original: thesis] son puestas por egual <strong>de</strong>partimiento <strong>de</strong> tiempos (120) 4 .<br />

Las peculiarida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estas construcciones rítmicas, referidas a la <strong>métrica</strong> latina, se<br />

señalan por el valor que se conce<strong>de</strong> a la transformación <strong>de</strong> la sílaba:<br />

E <strong>de</strong> una [sílaba] longa se fazen II breves, mas <strong>de</strong> dos breves nunca se faze longa, ca las<br />

cosas firmes o enteras e unas pué<strong>de</strong>nse tajar, mas las tajadas non se pue<strong>de</strong>n soldar (121).<br />

Por lo mismo, proce<strong>de</strong> recordar que el nombre <strong>de</strong> los versos <strong>de</strong>riva <strong>de</strong>l específico<br />

que distingue a los pies rítmicos, en cumplimiento <strong>de</strong> la fórmula isidoriana <strong>de</strong> Metra in<br />

pedibus accidunt:<br />

E versos acaesçen en los pies, así como <strong>de</strong>l trocheo trocaco, e <strong>de</strong>l dáctil o dactílico, e <strong>de</strong>l<br />

iambo iámbico (íd.).<br />

La parte central <strong>de</strong> la prosodia se ocupa <strong>de</strong>l acento, <strong>de</strong> las modulaciones entonativas<br />

con que se realzan las diferentes sílabas <strong>de</strong> una palabra:<br />

Acçento, que en griego es dicho prosodia, <strong>de</strong>l griego tomó nombre, ca pros, en griego, en<br />

latín quiere <strong>de</strong>zir ad o<strong>de</strong>, e o<strong>de</strong>, en griego, en latín es dicho cantus; e este nombre es tomado<br />

<strong>de</strong> palabra a palabra. E los latinos han otros nombres, ca dizen acentus e tonos e tenores,<br />

porque en estos cresçe e fenesçe el son. E accento es dicho porque es çerca el canto, así<br />

como el adverbio es dicho porque está çerca el verbo (íd.).<br />

La dimensión melódica que el acento aporta a la sílaba queda reconocida en esa<br />

proximidad <strong>de</strong> estas inflexiones rítmicas con la música; pocas variaciones hay –salvada la<br />

pérdida <strong>de</strong> algunas líneas- en la clasificación <strong>de</strong> los acentos en agudos, graves y<br />

circunflejos; sólo en el primer caso, en la versión romanceada aparece un término sin<br />

equivalencia en la latina que se aplicará <strong>de</strong>spués a los versos vernáculos:<br />

Agudo açento es llamado porque aguza e alça la síllaba, e acçento grave, que quiere <strong>de</strong>zir<br />

‘pesado’, es así dicho porque abaxa e dispone la síllaba, ca es contrario al agudo e es pesado<br />

por sí (121-122).<br />

En este sentido, se podrá afirmar que una sílaba o un verso ‘pesan’ en razón <strong>de</strong> la<br />

cantidad <strong>de</strong> sonido que transmiten y que interviene en su modulación rítmica 5 .<br />

Con la misma minuciosidad, a la hora <strong>de</strong> distinguir los signos <strong>de</strong> puntuación o «las<br />

figuras que son dichas pone<strong>de</strong>ras» (cap. XIX) –tres en total: cola, coma y periodus, con<br />

implicaciones sintagmáticas- se diferencia entre el discurso oral –correspondiente a los<br />

oradores- y el escrito buscando <strong>de</strong> nuevo el valor específico <strong>de</strong> la articulación rítmica en la<br />

operación –y esto no proce<strong>de</strong> <strong>de</strong>l texto latino <strong>de</strong> Isidoro- <strong>de</strong> la escansión silábica:<br />

E esto çerca los oradores, mas çerca los poetas en el verso do finca síllaba en pos dos pies,<br />

es coma, ca <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l escndimiento se faze ý tajamiento <strong>de</strong> la palabra. Escandir es<br />

4 Estos conceptos vuelven a aparecer al tratar <strong>de</strong> la música en el tercero <strong>de</strong> las Etymologiae: «Eius<strong>de</strong>m<br />

Musicae perfectione etiam metra consistunt in arsi et thesi, id est elevatione et positione», III.XXIII.<br />

5 Conforme a este esquema, en el Libro <strong>de</strong> los cien capítulos, en el capítulo XXII –<strong>de</strong> la ed. <strong>de</strong> M. Haro-<br />

<strong>de</strong>dicado a los «versos» y al «versificar» se señala: «aquella es nobleza durable la que es contada por viesos<br />

rimados e pesados», 119; prefiero la lectura que transmiten los mss. CABNP. Ver Libro <strong>de</strong> los cien capítulos<br />

(Dichos <strong>de</strong> sabios en palabras breves e complidas), ed. <strong>de</strong> Marta Haro, Madrid-Frankfurt am Main,<br />

Iberoamericana-Vervuert, 1998.

asentar los pies <strong>de</strong> los versos por los artejos e por las coyunturas <strong>de</strong> los <strong>de</strong>dos <strong>de</strong> las manos<br />

segund la regla <strong>de</strong> la arte manda. E cuando en pos dos pies non sobra nada <strong>de</strong> la parte <strong>de</strong> la<br />

oraçión, es cola. E todo el verso es periodus (124).<br />

La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l término «escandir» es precisa y recupera la recomendación, que se<br />

daba en el capítulo <strong>de</strong>dicado a los pies, <strong>de</strong> medir o contar las sílabas en función <strong>de</strong> las<br />

articulaciones digitales, a fin <strong>de</strong> señalar los distintos segmentos rítmicos <strong>de</strong> que cada verso<br />

consta. Interesa, también, ese ajuste entre el or<strong>de</strong>n sintagmático y el rítmico porque afecta<br />

al sentido <strong>de</strong> la expresión poética.<br />

1.2: La Gramática <strong>de</strong> la lengua castellana.<br />

La Gramática <strong>de</strong> Nebrija mantiene, en el Libro II, este conjunto <strong>de</strong> nociones<br />

<strong>de</strong>dicadas a la prosodia <strong>métrica</strong>, si bien ya adaptadas a la lengua <strong>vernácula</strong> que preten<strong>de</strong><br />

dignificarse en virtud <strong>de</strong> las directrices i<strong>de</strong>ológicas instigadas por la reina Isabel; con todo,<br />

el nebrisense –apoyado en Mena principalmente- no pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>rse <strong>de</strong>l valor que<br />

conce<strong>de</strong> al latín como or<strong>de</strong>n principal <strong>de</strong> creación y <strong>de</strong> pensamiento. La <strong>de</strong>finición que<br />

ofrece <strong>de</strong> sílaba es más completa que la <strong>de</strong> Isidoro y atien<strong>de</strong> a las cualida<strong>de</strong>s fonéticas con<br />

las que el ritmo habrá <strong>de</strong> modularse:<br />

Sílaba es un aiuntamiento <strong>de</strong> letras que se pue<strong>de</strong>n coger en una herida <strong>de</strong> la boz i <strong>de</strong>baxo <strong>de</strong><br />

un acento. Digo aiuntamiento <strong>de</strong> letras porque, cuando las vocales suenan por sí sin se<br />

mezclar con las consonantes, propriamente no son sílabas. Tiene la sílaba tres acci<strong>de</strong>ntes:<br />

número <strong>de</strong> letras, longura en tiempo, altura i baxura en acento (49-50) 6 .<br />

Se supera, <strong>de</strong> esta manera, aquella simple mención a la agrupación <strong>de</strong> letras con que<br />

se formaban las sílabas, si bien ajustadas –como el hispalense marcaba- a un proceso <strong>de</strong><br />

duración temporal que aquí, en 1492, se abre a esa doble dimensión marcada por la<br />

longitud <strong>de</strong> sonido, también por la intensidad <strong>de</strong>l acento. Importa el primero <strong>de</strong> estos rasgos<br />

puesto que Nebrija ya no pue<strong>de</strong> limitarse a señalar la diferencia entre sílaba larga y breve –<br />

y lo hace: la primera requiere dos tiempos para ser pronunciada, la segunda uno solo- sino<br />

que <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scribir la peculiar naturaleza sonora <strong>de</strong> la sílaba castellana, pensando a<strong>de</strong>más en<br />

el fenómeno <strong>de</strong> la versificación:<br />

Mas el castellano no pue<strong>de</strong> sentir esta diferencia, ni los que componen versos pue<strong>de</strong>n<br />

distinguir las sílabas luengas <strong>de</strong> las breves, no más que la sentían los que compusieron<br />

algunas obras en verso latino en los siglos passados; hasta que agora, no sé por qué<br />

provi<strong>de</strong>ncia divina, comiença este negocio a se <strong>de</strong>spertar. I no <strong>de</strong>sespero que otro tanto se<br />

haga en nuestra lengua, si este mi trabajo fuere favorecido <strong>de</strong> los ombres <strong>de</strong> nuestra nación<br />

(50).<br />

Nebrija alienta el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> que la lengua castellana imite a la latina en la<br />

combinación <strong>de</strong> las sílabas largas y breves para constituir los pies métricos; al menos<br />

reconoce que en la poesía latina, la coetánea a él, tal intento se está practicando.<br />

La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l acento inci<strong>de</strong> en la dimensión melódica que imprime a la palabra,<br />

tal y como en Isidoro –al socaire <strong>de</strong> los gramáticos latinos, en especial <strong>de</strong> Donato- se<br />

planteaba:<br />

Prosodia, en griego, sacando palabra <strong>de</strong> palabra, quiere <strong>de</strong>zir en latín ‘acento’, en castellano<br />

‘cuasi canto’ (51).<br />

Nebrija –como luego planteará Encina- remite al De musica <strong>de</strong> Boecio para<br />

distinguir el uso <strong>de</strong> la lengua que pueda hacer un hablante normal <strong>de</strong>l provecho que el poeta<br />

6 Se cita por Gramática sobre la lengua castellana, ed. <strong>de</strong> Carmen Lozano, Barcelona, Círculo <strong>de</strong> Lectores-<br />

Galaxia Gutenberg, 2011 (Biblioteca Clásica <strong>de</strong> la Real Aca<strong>de</strong>mia Española).

–es <strong>de</strong>cir, «el que reza versos»- pueda extraer a la cualidad sonora <strong>de</strong> las sílabas, precisando<br />

que no es el mismo que el que pueda obtener el músico o el que canta; por su modulación<br />

melódica, el verso se sitúa entre estos dos ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> expresión.<br />

La tipología <strong>de</strong> acentos es más compleja que la <strong>de</strong> Isidoro, pues a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los<br />

agudos y graves, atien<strong>de</strong> a la combinación vocálica <strong>de</strong> los diptongos para diferenciar entre<br />

el acento «<strong>de</strong>flexo» (agudo y grave), el «inflexo» (grave y agudo) y el «circunflexo»<br />

(grave, agudo y grave); en este or<strong>de</strong>n, aprecia el esfuerzo <strong>de</strong> los poetas cultos por eliminar<br />

la acentuación esdrújula, que consi<strong>de</strong>ra rara:<br />

I en tanto grado rehúsa nuestra lengua el acento en este lugar, que muchas vezes nuestros<br />

poetas, passando las palabras griegas i latinas al castellano, mudan el acento agudo en la<br />

penúltima, teniéndolo en la que está antes <strong>de</strong> aquélla. Como Juan <strong>de</strong> Mena: «A la biuda<br />

Penolópe / i al hijo <strong>de</strong> Liriópe» (52-53).<br />

La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> «pie métrico» parte <strong>de</strong> una distinción fundamental ente el discurso<br />

<strong>de</strong>l verso y el <strong>de</strong> la prosa, atendiendo a las leyes que gobiernan a una y a otra modalidad<br />

expresiva:<br />

Porque todo aquello que <strong>de</strong>zimos o está atado <strong>de</strong>baxo <strong>de</strong> ciertas leies, lo cual llamamos<br />

verso, o está suelto d’ellas, lo cual llamamos prosa, veamos agora qué es aquello que mi<strong>de</strong><br />

el verso i lo tiene <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ciertos fines, no <strong>de</strong>xándolo vagar por inciertas maneras (57).<br />

Se trata <strong>de</strong> fijar, entonces, la unidad constitutiva <strong>de</strong>l verso, la que le otorga su<br />

i<strong>de</strong>ntidad más precisa al posibilitar su medición, atendiendo a la dimensión sonora <strong>de</strong> que<br />

está constituido:<br />

I por consiguiente, los que quisieron medir aquello que con mucha diligencia componían i<br />

razonavan, hiziéronlo por una medida, la cual por semejança llamaron pie, el cual es lo<br />

menor que pue<strong>de</strong> medir el verso i la prosa (58).<br />

Nebrija conoce que hay una prosa rítmica a la que tiene también que aten<strong>de</strong>r 7 , pero<br />

le interesa <strong>de</strong>shacer un grave equívoco mantenido por los poetas <strong>de</strong> su tiempo:<br />

Agora digamos <strong>de</strong> los pies <strong>de</strong> los versos, no como los toman nuestros poetas, que llaman<br />

pies a los que avían <strong>de</strong> llamar versos, mas por aquello que los mi<strong>de</strong>, los cuales son unos<br />

assientos o caídas que haze el verso en ciertos lugares. I assí como la sílaba se compone <strong>de</strong><br />

letras, assí el pie se compone <strong>de</strong> sílabas (íd.).<br />

Encina, que se consi<strong>de</strong>ra su discípulo y que sigue en buena medida su preceptiva, es<br />

uno <strong>de</strong> esos poetas contemporáneos que prefiere llamar «pie» a lo que los latinos<br />

<strong>de</strong>nominan «verso», asentando en su Arte una terminología diferente (ver, luego, pág. ).<br />

Nebrija, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> enumerar los pies <strong>de</strong> la <strong>métrica</strong> latina conforme a las distintas<br />

combinaciones <strong>de</strong> sílabas largas y breves, simplifica esta clasificación a la hora <strong>de</strong> <strong>de</strong>scribir<br />

los pies característicos <strong>de</strong>l castellano:<br />

Mas porque nuestra lengua no distingue las sílabas luengas <strong>de</strong> las breves, i todos los<br />

géneros <strong>de</strong> los versos regulares se reduzen a dos medidas, la una <strong>de</strong> dos sílabas, la otra <strong>de</strong><br />

tres, osemos poner nombre a la primera espon<strong>de</strong>o, que es <strong>de</strong> dos sílabas luengas, a la<br />

segunda dáctilo, que tiene tres sílabas, la primera luenga i las dos seiguientes breves,<br />

porque en nuestra lengua la medida <strong>de</strong> dos sílabas i <strong>de</strong> tres, tienen mucha semejança con<br />

ellos (59) 8 .<br />

7 «I no se espante ninguno porque dixe que la prosa tiene su medida, porque es cierto que la tiene i aun por<br />

aventura mui más estrecha que la <strong>de</strong>l verso, según que escriven Tulio i Quintiliano en los libros en que dieron<br />

preceptos <strong>de</strong> la retórica», íd. El <strong>de</strong>spliegue <strong>de</strong> estos procedimientos rítmicos en la prosa era frecuente en los<br />

prosimetra <strong>de</strong> la ficción sentimental.<br />

8 Tomás Navarro Tomás remitía a este pasaje para autorizar su distinción <strong>de</strong> cláusulas –o pies- en la doble<br />

modalidad <strong>de</strong> troqueo y <strong>de</strong> dáctilo: «Siendo lo común que el acento, fuerte o débil, afecte <strong>de</strong> manera principal

«Pie», como en el caso <strong>de</strong> Isidoro y <strong>de</strong> los metricistas latinos, equivale a cláusula<br />

rítmica, <strong>de</strong>limitada por las sílabas portadoras <strong>de</strong>l acento melódico. En este or<strong>de</strong>n, Nebrija<br />

explica el fenómeno <strong>de</strong> la cesura:<br />

Ponen muchas vezes los poetas una sílaba <strong>de</strong>masiada <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> los pies enteros, la cual<br />

llaman medio pie o cesura, que quiere <strong>de</strong>zir cortadura; mas nuestros poetas nunca usan<br />

d’ella, sino en los comienços <strong>de</strong> los versos, don<strong>de</strong> ponen fuera <strong>de</strong> cuento aquel medio pie<br />

(íd.).<br />

El «pie», por tanto, se i<strong>de</strong>ntifica por el acento <strong>de</strong> que es portador, quedando<br />

excluidas –ya en arranque <strong>de</strong> verso, ya <strong>de</strong> hemistiquio- las sílabas que no intervienen en ese<br />

grupo melódico; son sílabas en anacrusis.<br />

1.3: Encina: el sistema métrico castellano.<br />

Como ya se ha señalado, la propuesta <strong>métrica</strong> <strong>de</strong> Encina es otra y a hacer caso a la<br />

queja <strong>de</strong> Nebrija, se ajusta más a la norma <strong>de</strong> los poetas que a la <strong>de</strong> los gramáticos, sobre<br />

todo en lo que concierne al significado que se da a los términos «pie» y «verso», tal y como<br />

lo establece en el cap. V <strong>de</strong> su Arte <strong>de</strong> poesía castellana, publicado cuatro años <strong>de</strong>spués <strong>de</strong><br />

la Gramática, lo que, en principio, pudo permitirle beneficiarse <strong>de</strong> los principios expuestos<br />

por el nebrisense en el libro <strong>de</strong> prosodia 9 ; pero Encina no admite el sentido latino <strong>de</strong> la voz<br />

«pie» a pesar <strong>de</strong>l valor que le otorga y <strong>de</strong>l enunciado inicial:<br />

Toda la fuerça <strong>de</strong>l trobar está en saber hazer y conocer los pies porque d’ellos se hazen las<br />

coplas y por ellos se mi<strong>de</strong>n. Y pues assí es, sepamos qué cosa es pie. Pie no es otra cosa en<br />

el trobar sino un ayuntamiento <strong>de</strong> cierto número <strong>de</strong> sílabas, y llámase pie porque por él se<br />

mi<strong>de</strong> todo lo que trobamos, y sobre los tales pies, corre y roda el sonido <strong>de</strong> la copla (86) 10 .<br />

Hasta aquí parece haber acuerdo entre Encina y los gramáticos –Isidoro y Nebrija- a<br />

los que supera al señalar que el principal valor <strong>de</strong> los pies <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> ese efecto <strong>de</strong><br />

transmisión –y por tanto <strong>de</strong> transformación- <strong>de</strong> la materia sonora <strong>de</strong> la palabra: si por los<br />

pies corre y rueda el sonido <strong>de</strong> la copla es por los acentos <strong>de</strong> posición que otorgan al verso<br />

su precisa <strong>de</strong>nsidad melódica. Pero a partir <strong>de</strong> este punto, Encina arriesga una original<br />

clasificación, movido por el <strong>de</strong>seo <strong>de</strong> aclarar la ambigüedad <strong>de</strong> un sistema métrico –el<br />

formulado por los gramáticos- que no le convence:<br />

Mas, para que vengamos en el verda<strong>de</strong>ro conocimiento, <strong>de</strong>vemos consi<strong>de</strong>rar que los latinos<br />

llaman verso a lo que nosotros llamamos pie; y nosotros podremos llamar verso<br />

adon<strong>de</strong>quiera que ay ayuntamiento <strong>de</strong> pies, que comúnmente llamamos copla, que quiere<br />

<strong>de</strong>zir «cópula o ayuntamiento» (íd.).<br />

Es <strong>de</strong>cir, para Encina «pie» -sin fijar siquiera el número <strong>de</strong> sílabas <strong>de</strong> que pueda<br />

constar o los acentos <strong>de</strong> que sea portador- equivale a la línea melódica señalada por el<br />

‘verso’, mientras que a «verso» le asigna el valor mo<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> estrofa o <strong>de</strong> grupo estrófico,<br />

aludiendo a los distintos núcleos <strong>de</strong> sentido que forman un poema, tal y como se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> los casos siguientes:<br />

a la primera sílaba <strong>de</strong> cada cláusula, la forma <strong>de</strong> ésta correspon<strong>de</strong> generalmente a los tipos trocaico, óo, o<br />

dactílico, óoo», Métrica española, Madrid-Barcelona, Guadarrama-Labor, 1974, pp. 36-37; <strong>de</strong>l mismo modo,<br />

obra R. Baehr, remitiendo a este pasaje <strong>de</strong> Nebrija; ver su Manual <strong>de</strong> versificación española [1962], trad. y<br />

adaptación <strong>de</strong> K. Wagner y F. López Estrada [1970], Madrid, Gredos, 1989, pp. 26-28.<br />

9<br />

Con todo, cabe la posibilidad <strong>de</strong> que el Arte <strong>de</strong> Encina fuera anterior a la Gramática como el propio Nebrija<br />

parece darlo a enten<strong>de</strong>r; ver, luego, p.<br />

10<br />

Se usa la ed. <strong>de</strong> Francisco López Estrada incluida en Las poéticas castellanas <strong>de</strong> la Edad Media, Madrid,<br />

Taurus, 1984, pp. 77-93.

Y bien po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>zir que en una copla aya dos versos, assí como si es <strong>de</strong> ocho pies y va <strong>de</strong><br />

cuatro en cuatro, son dos versos; o si es <strong>de</strong> nueve, el un verso es <strong>de</strong> cinco, y el otro <strong>de</strong><br />

cuatro; y si es <strong>de</strong> diez, pue<strong>de</strong> ser el un verso d’ cinco y el otro <strong>de</strong> otros cinco; y assí por esta<br />

manera po<strong>de</strong>mos poner otros enxemplos infinitos (íd.).<br />

En los metricistas posteriores, prevalece la propuesta <strong>de</strong> Encina sobre la <strong>de</strong> Nebrija,<br />

<strong>de</strong>nominándose con el término «pie» no a la cláusula rítmica, sino a la línea melódica <strong>de</strong>l<br />

verso, la <strong>de</strong>limitada por pausas <strong>métrica</strong>s.<br />

2. Metaplasmos.<br />

De la <strong>métrica</strong> latina a la <strong>vernácula</strong> –la afirmada en la prosodia culta- se trasvasa<br />

buena parte <strong>de</strong> las licencias poéticas –o licentiae poetarum- con que se altera el material<br />

sonoro <strong>de</strong> la lengua vulgar o «comunal».<br />

2.1: Las Etimologías romanceadas.<br />

En la traslación <strong>de</strong> Isidoro, junto al elenco <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong> modificación<br />

fonética con que las palabras son transformadas por la modulación melódica –por el ritmo-<br />

<strong>de</strong> los versos, importa la <strong>de</strong>finición en la que se atien<strong>de</strong> a esa capacidad creativa <strong>de</strong> los<br />

poetas:<br />

Methaplasmo es lengua griega. Latinamente es dicho ‘transformamiento’, el cual se faze en<br />

una palabra por nesçessidat <strong>de</strong>l versso e por liçençia <strong>de</strong> los poetas, esto es, maestros <strong>de</strong> la<br />

arte (ed. J. González Cuenca, 142).<br />

No aparece, por supuesto, en el original latino ese inciso explicativo, que tanto<br />

recuerda a Encina, para señalar que el «poeta» es el que consigue dominar los fundamentos<br />

<strong>de</strong> un arte engastada en la grammatica. A partir <strong>de</strong> este punto, se van enumerando los<br />

catorce metaplasmos que figuran en Etymologiae, I.XXXV, pero con el propósito <strong>de</strong><br />

aplicarlos a la lengua <strong>vernácula</strong>, traduciendo, siempre que se pue<strong>de</strong>, los ejemplos que<br />

aporta Isidoro. Se ofrecen <strong>de</strong> forma conjunta los fenómenos <strong>de</strong> adición <strong>de</strong> la prótesis 11 , la<br />

epéntesis 12 , la paragoge 13 , a los que se aña<strong>de</strong> el <strong>de</strong> la éctasis, referido sólo a las vocales<br />

breves 14 . Los procedimientos <strong>de</strong> supresión son más numerosos, aunque sólo lo sea porque<br />

el verso tien<strong>de</strong> a comprimir la estructura fonética <strong>de</strong> las palabras en virtud <strong>de</strong> la línea<br />

rítmica que lo constituye; así ocurre con las tres clásicas <strong>de</strong> la aféresis 15 , la síncopa 16 o la<br />

apócope 17 ; el proceso contrario al <strong>de</strong> la éctasis es el <strong>de</strong> la sístole, atenido a las vocales<br />

largas 18 ; aquí tienen cabida los mecanismos <strong>de</strong> la diéresis 19 , la episinalife 20 , la sinalimpha 21<br />

11 «...que es añadimiento en el comienço <strong>de</strong> la palabra así como gnato por nato», íd.<br />

12 «...que es añadimiento en medio, así como reliquas en logar <strong>de</strong> reliquias», íd.<br />

13 «...que es añadimiento en la fin <strong>de</strong> la palabra, así como magis en logar <strong>de</strong> mage, por ‘más’», íd.<br />

14 «...que es alongamiento contra natura, así como en començamiento d’este verso: Italiam fato, que puso<br />

Italiam longa e dévese <strong>de</strong>zir breve, o así como en esta parte Italie, alongaremos esta letra, i, que es breve»,<br />

143.<br />

15 «...cortamiento en el comienço <strong>de</strong> la palabra, así como tempno en logar <strong>de</strong> contempno, por ‘menospreçiar’»,<br />

142.<br />

16 «...que es cortamiento <strong>de</strong> medio <strong>de</strong> la palabra, así como forssam en logar <strong>de</strong> forssitam, en latín, que quiere<br />

<strong>de</strong>zir en romançe ‘por aventura’», íd.<br />

17 «...que es cortamiento <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la palabra, así como sat en logar <strong>de</strong> satis, que se toma por ‘asaz’», íd.<br />

18 «...es abreviamiento contra natura, así como cuando <strong>de</strong>zimos Orion, la o primera abreviada, como convenga<br />

que sea longa», 143.<br />

19 Conviene contraponer el texto latino -«...discissio syllabae in duas» (330)- con el vernáculo para apreciar el<br />

esfuerzo <strong>de</strong> los romanceadores por nombrar estos fenómenos en la nueva lengua: «...que es tajamiento <strong>de</strong> una<br />

síllaba en dos, así como albai en logar <strong>de</strong> alba e longai en logar <strong>de</strong> longa», 143.

y la elipsis 22 , advertidos estos dos recursos por la voluntad <strong>de</strong> hacer «caber en el versso» la<br />

materia sonora que precisa la cláusula rítmica. No suponen pérdida ni agregación <strong>de</strong> sonido<br />

los fenómenos <strong>de</strong> la antítesis 23 y <strong>de</strong> la metátesis 24 , sino simple cambio <strong>de</strong> letras o <strong>de</strong><br />

fonemas en la palabra. A todos estos procedimientos se les asigna una posición media entre<br />

los usos erróneos <strong>de</strong>l lenguaje y el or<strong>de</strong>n garantizado por la elocuencia:<br />

Entre el barbarismo e las figuras, esto es, fabla latina e complida, es el metaplasmo, que en<br />

una palabra se faze viçioso por oraçión (íd.).<br />

Es lo mismo que ocurre, tal y como se aña<strong>de</strong>, en el dominio sintáctico entre los<br />

solecismos y las schemata, para advertir que estos recursos entrañan un conocimiento <strong>de</strong>l<br />

ars –un grado <strong>de</strong> pericia-, pero que pue<strong>de</strong>n darse también <strong>de</strong> forma imprevista –por<br />

inperitia o ‘inexperiencia’- en la lengua coloquial 25 .<br />

2.2: Nebrija: el valor <strong>de</strong> la sinalefa.<br />

De este nutrido repertorio <strong>de</strong> metaplasmos Nebrija selecciona, en principio, el que<br />

a<strong>de</strong>lanta en el enunciado <strong>de</strong>l epígrafe VII <strong>de</strong> su segundo libro: «De la sinalepha i<br />

apretamiento <strong>de</strong> las vocales», reservando los <strong>de</strong>más para el capítulo VI <strong>de</strong>l Libro IV; ofrece<br />

un pormenorizado análisis <strong>de</strong> este fenómeno <strong>de</strong> contracción, que <strong>de</strong>scribe vinculado a un<br />

primer ejemplo <strong>de</strong> Mena:<br />

Acontece muchas vezes que, cuando alguna palabra acaba en vocal i si se sigue otra que<br />

comiença esso mesmo en vocal, echamos fuera la primera d’ellas, como Juan <strong>de</strong> Mena en el<br />

Labirintho: «Hasta que al tiempo <strong>de</strong> agora vengamos», <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que i <strong>de</strong> síguese a, i<br />

echamos la e, pronunciando en esta manera: «Hasta qual tiempo dagora vengamos» (ed. <strong>de</strong><br />

C. Lozano, 63) 26 .<br />

Por el modo en que transcribe el ejemplo pue<strong>de</strong> compren<strong>de</strong>rse el nombre que<br />

propone para este fenómeno, una vez recordados los <strong>de</strong> las lenguas clásicas:<br />

A esta figura, los griegos llaman sinalepha, los latinos compressión, nosotros podémosla<br />

llamar ahogamiento <strong>de</strong> vocales (íd.).<br />

Sabe muy bien que la sinalefa no se produce en caso <strong>de</strong> cesura, porque la pausa<br />

impi<strong>de</strong> la unión <strong>de</strong> las vocales:<br />

Nuestra lengua (...), assí en verso como en prosa, a las vezes escrive i pronuncia aquella<br />

vocal, aunque se siga otra vocal, como Juan <strong>de</strong> Mena: «Al gran rei <strong>de</strong> España, al César<br />

novelo», <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> a síguese otra a, pero no tenemos necessidad <strong>de</strong> echar fuera la primera<br />

d’ellas. I si en prosa dixesses «tú eres mi amigo», ni echamos fuera la u ni la i, aunque se<br />

siguieron e, a, vocales (íd.).<br />

20 Casos <strong>de</strong> sinéresis: «...que es ayuntamiento <strong>de</strong> dos síllabas en una, así como Feton en logar <strong>de</strong> Faeton, e<br />

Neri en logar <strong>de</strong> Nerii, e eripi<strong>de</strong> en logar <strong>de</strong> eriipi<strong>de</strong>», íd.<br />

21 La <strong>de</strong>finición apunta a la transformación rítmica sufrida por los sonidos: «...es ferimiento <strong>de</strong> vocales<br />

ayuntadas a vocales, así como en este verso: Adque ea diversso penitus dum parte gerunt[ur], que en esta<br />

atque furta la e postrimera por el ea caber en el versso», íd.<br />

22 Con la misma i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> contracción brusca <strong>de</strong> sonidos: «...es ferimiento <strong>de</strong> consonantes con vocales, así<br />

como en este verso: Multum ille et terris..., que por amor <strong>de</strong> caber en el versso tuellen la sílaba postrimera <strong>de</strong>l<br />

multum e la e <strong>de</strong> la ille», íd.<br />

23 «...que es contraposiçión <strong>de</strong> letra por otra letra, así como olli en logar <strong>de</strong> illi», íd.<br />

24 «...es traspassamiento <strong>de</strong> letra, así como Evandre en logar <strong>de</strong> Evan<strong>de</strong>r e Timbre en logar <strong>de</strong> Timber», íd.<br />

25 «Pues los metaplasmos e las sçematas son en medio o medianeras, e <strong>de</strong>pártense por sabidoría e por non<br />

sabidoría, e son fechas a ornamiento <strong>de</strong> las palabras; e en este logar viçio se entien<strong>de</strong> por mal viçio <strong>de</strong> fablar e<br />

non por <strong>de</strong>leite», íd.<br />

26 Con poco acierto, en el caso <strong>de</strong>l primer hemistiquio <strong>de</strong> c. 2e, puesto que lo convierte en pentasílabo.

Pue<strong>de</strong> este recurso afectar a la forma gráfica <strong>de</strong> disposición <strong>de</strong> las palabras,<br />

creándose contracciones que tienen su origen en la unión <strong>de</strong> las vocales:<br />

A las vezes ni escrivimos ni pronunciamos aquella vocal, como Juan <strong>de</strong> Mena: «Después<br />

quel pintor <strong>de</strong>l mundo», por <strong>de</strong>zir: «<strong>de</strong>spués que el pintor <strong>de</strong>l mundo». A las vezes,<br />

escrivímosla i no la pronunciamos, como el mesmo autor en el verso siguiente: «Paró<br />

nuestra vida ufana», callamos la a i <strong>de</strong>zimos: «paró nuestra vidufana» (64).<br />

Alu<strong>de</strong>, como remate <strong>de</strong>l examen <strong>de</strong> este capítulo, al metaplasmo <strong>de</strong> la elipsis, pero<br />

para señalar que se produce sólo en la lengua latina; con todo, le interesa contraponerlo al<br />

<strong>de</strong> la sinalefa porque si éste se refiere a la pérdida <strong>de</strong> vocales, la elipsis señala la pérdida <strong>de</strong><br />

la consonante m 27 .<br />

Ya en el Libro IV, capítulo VI, tal y como se había indicado, recoge el resto <strong>de</strong><br />

procedimientos <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong> la naturaleza fonética <strong>de</strong> la palabra, con una <strong>de</strong> las<br />

mejores <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> este concepto, tras haber presentado el barbarismo y el solecismo<br />

en el epígrafe anterior, vicios a los que remite:<br />

Assí como el barbarismo es vicio no tolerable en una parte <strong>de</strong> la oración, assí el metaplasmo<br />

es mudança <strong>de</strong> la acostumbrada manera <strong>de</strong> hablar en alguna palabra, que por alguna razón<br />

se pue<strong>de</strong> sofrir, i llámase en griego metaplasmo que en nuestra lengua quiere <strong>de</strong>zir<br />

‘transformación’, porque se trasmuda alguna palabra <strong>de</strong> lo proprio a lo figurado (127).<br />

Nebrija enumera los catorce metaplasmos <strong>de</strong> que da cuenta Isidoro y que llegaban a<br />

las Etimologías romanceadas, aplicados ahora a vocablos o versos castellanos, esforzándose<br />

por ajustar los términos <strong>de</strong> estos fenómenos a la nueva lengua; el or<strong>de</strong>n es otro, porque, con<br />

lógica, contrapone prótesis -adición <strong>de</strong> letra o sílaba 28 - y aféresis –supresión <strong>de</strong> letra o<br />

sílaba 29 -, epéntesis –adición <strong>de</strong> letra o sílaba en medio <strong>de</strong> la palabra 30 - y síncopa –supresión<br />

<strong>de</strong> letra o sílaba en medio <strong>de</strong> la palabra 31 -, paragoge –adición <strong>de</strong> letra o sílaba al final <strong>de</strong> la<br />

palabra 32 - y apócopa –supresión <strong>de</strong> letra o sílaba al final <strong>de</strong> la palabra 33 . Con igual criterio,<br />

se complementan éctasis –la sílaba breve se hace larga 34 - y sístole –la sílaba larga se reduce<br />

a breve 35 -, diéresis –una sílaba se divi<strong>de</strong> en dos 36 - y sinéresis –dos sílabas o vocales se<br />

27 «Tienen tan bien los latinos otra figura semejante a la sinalepha, la cual los griegos llaman etlipsi, nosotros<br />

podémosla llamar duro encuentro <strong>de</strong> letras, i es cuando alguna dición acaba en m i se sigue dición que<br />

comiença en vocal; entonces los latinos, por no hazer metacismo, que es fealdad <strong>de</strong> la pronunciación con la m,<br />

echan fuera aquella m con la vocal que está silabicada con ella, como Virgilio: Venturum excidio Libyae,<br />

don<strong>de</strong> pronunciamos «venturexcidio Libye». Mas esta manera <strong>de</strong> metacismo no la tienen los griegos ni<br />

nosotros, porque en la lengua griega i castellana ninguna dición acaba en m», 64-65.<br />

28 Para casos <strong>de</strong> palabras que comienzan en /s/ con otra consonante y que aña<strong>de</strong>n la /e/: «assí como scribo,<br />

escrivo; spacium, espacio; stamen, estambre. I llámase prósthesis en griego, que quiere <strong>de</strong>zir en nuestra<br />

lengua ‘apostura’», 128.<br />

29 «...como quien dixesse es namorado, quitando <strong>de</strong>l principio la e, por <strong>de</strong>zir enamorado», íd.<br />

30 «...como en esta palabra redargüir, que se compone <strong>de</strong> re i argüir, entrepónese la d por esta figura», íd.<br />

31 «...como diziendo cornado por coronado», íd.<br />

32 «...como diziendo Morir se quiere Alexandre <strong>de</strong> dolor <strong>de</strong>l coraçone por <strong>de</strong>zir coraçón. I llámase paragoge,<br />

que quiere <strong>de</strong>zir ‘adución o añadimiento’», íd.<br />

33 «...como diziendo hidalgo por hijo dalgo, i Juan <strong>de</strong> Mena dixo: Do fue bautizado el Fi <strong>de</strong> María, por Hijo<br />

<strong>de</strong> María. I llámase apócopa, que quiere <strong>de</strong>zir ‘cortamiento <strong>de</strong>l fin’», íd.<br />

34 Y afecta a la resolución <strong>de</strong> las palabras esdrújulas: «como Juan <strong>de</strong> Mena: Con toda la otra mundana<br />

machina, puso machína, la penúltima luenga, por máchina, la penúltima breve. I llámase éctasis, que quiere<br />

<strong>de</strong>zir ‘estendimiento <strong>de</strong> sílaba’», 128-129.<br />

35 El fenómeno propicia la creación <strong>de</strong> diptongos: «como Juan <strong>de</strong> Mena: Colgar <strong>de</strong> agudas escarpias, / i<br />

bañarse las tres arpias, por <strong>de</strong>zir arpías, la penúltima aguda. I llámase sístole en griego, que quiere <strong>de</strong>zir<br />

‘acortamiento’», íd.

fun<strong>de</strong>n en una 37 -, sinalefa –el fenómeno que ya había tratado 38 - y ectlisis 39 , antítesis –una<br />

letra se pone por otra 40 - y metátesis –cambio <strong>de</strong> sonidos o fonemas en una palabra 41 .<br />

2.3: Encina: la reducción <strong>de</strong> los metaplasmos.<br />

No es muy claro Encina a la hora <strong>de</strong> enunciar el valor <strong>de</strong> los metaplasmos, ya que<br />

no se extien<strong>de</strong> como Nebrija en consi<strong>de</strong>raciones sobre la probable disposición gráfica que<br />

podían adoptar esas uniones <strong>de</strong> palabras; acierta al distinguir entre sílaba fónica y sílaba<br />

<strong>métrica</strong>, aludiendo a la transformación sonora que sufre la palabra afectada por el fenómeno<br />

<strong>de</strong> la sinalefa, al que no da ningún nombre, contentándose con <strong>de</strong>scribirlo:<br />

Dixe que podían a las vezes llevar más o menos sílabas los pies; entién<strong>de</strong>se aquello en<br />

cantidad o contando cada una por sí, mas en el valor o pronunciación ni son más ni menos.<br />

Pue<strong>de</strong>n ser más en cantidad cuando una dición acaba en vocal, y la otra que se sigue tanbién<br />

en el mesmo pie comiença en vocal, que aunque son dos sílabas, no valen sino por una, ni<br />

tardamos más tiempo en pronunciar ambas que una; assí como dize Juan <strong>de</strong> Mena: «Paró<br />

nuestra vida ufana» (87).<br />

El ejemplo es el mismo <strong>de</strong>l que se sirve Nebrija, pero Encina distingue entre el<br />

número <strong>de</strong> sílabas fonológicas –la «cantidad» real <strong>de</strong> sílabas que pue<strong>de</strong> contarse- y<br />

<strong>métrica</strong>s, que son las que se pronuncian en realidad, en virtud <strong>de</strong> la sílaba que es eliminada.<br />

Sí atien<strong>de</strong> a la aspiración <strong>de</strong> la /h/, pero fiando su escansión al criterio <strong>de</strong>l hablante o al<br />

valor que se le otorgue en cada verso (o «pie» para él):<br />

Avemos también <strong>de</strong> mirar que cuando entre la una vocal y la otra estuviera la «h», que es<br />

aspiración, entonces a las vezes acontece que passan por dos, y a las vezes por una. Y<br />

juzgarlo hemos según el común uso <strong>de</strong> hablar o según viéremos qu’el pie lo requiere. Y esto<br />

tanbién avrá lugar en las dos vocales sin aspiración (íd.).<br />

Encina es el único –porque la suya es la perspectiva <strong>de</strong> un poeta que involucra su<br />

propia práctica creadora- en <strong>de</strong>scribir el fenómeno <strong>de</strong> la transformación fonética que<br />

ocasiona la pausa en virtud <strong>de</strong> la última palabra <strong>de</strong>l verso; así, se hace eco <strong>de</strong> la pérdida <strong>de</strong><br />

la sílaba postónica en el caso <strong>de</strong> que sea una palabra esdrújula la que cierre el verso:<br />

Tanbién pue<strong>de</strong>n ser más cuando las dos sílabas postreras <strong>de</strong>l pie son ambas breves, que<br />

entonces no valen ambas sino por una (íd.).<br />

Pero, al igual que Nebrija, advierte la ten<strong>de</strong>ncia a <strong>de</strong>splazar el acento <strong>de</strong> la<br />

antepenúltima a la penúltima sílaba para regularizar la cantidad <strong>de</strong> sonido; se trata <strong>de</strong> la<br />

regulación impuesta por la éctasis, puesto que la que se llama sílaba breve se convierte en<br />

larga:<br />

36<br />

Y no ofrece ahora el ejemplo tradicional <strong>de</strong> diptongos escindidos en dos sílabas: «es cuando una sílaba se<br />

parte en dos sílabas, como Juan <strong>de</strong> Mena: Bellígero Mares, tú sufre que cante, por <strong>de</strong>zir Mars. I llámase<br />

diéresis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘apartamiento’», íd.<br />

37<br />

Es lo que Isidoro <strong>de</strong>nominaba «episinalife»; aquí se sigue recurriendo a la autoridad <strong>de</strong> Mena: «es cuando<br />

dos sílabas o vocales se cogen en una, como Juan <strong>de</strong> Mena: Estados <strong>de</strong> gentes que giras i trocas, por truecas.<br />

I llámase sinéresis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘congregación o aiuntamiento’», íd.<br />

38<br />

Vale ahora la etimología: «que quiere <strong>de</strong>zir ‘apretamiento <strong>de</strong> letras’», íd.<br />

39<br />

«...es cuando alguna palabra acaba en consonante i se sigue otra palabra que comience en letra que haga<br />

fealdad en la pronunciación i echamos fuera aquella consonante, como diziendo sotil ladrón no suena la<br />

primera l. I llámase ectlisis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘escolamiento’», 130. Lo había explicado anteriormente, pero<br />

referido al metacismo en el caso <strong>de</strong> la /-m/ latina.<br />

40<br />

«...como diziendo io gelo dixe, por <strong>de</strong>zir io se lo dixe. I llámase antíthesis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘postura <strong>de</strong> una<br />

letra por otra’», íd.<br />

41<br />

«...es cuando se trasportan las letras, como los que hablan en girigonça, diziendo por Pedro vino, Drepo<br />

nivo. I llámase metáthesis, que quiere <strong>de</strong>zir ‘trasportación’», íd.

Mas es en tanto grado nuestro común acentuar en la penúltima sílaba, que muchas vezes<br />

cuando aquellas dos sílabas <strong>de</strong>l cabo vienen breves, hazemos luenga la que está antes <strong>de</strong> la<br />

postrera; assí como en otro pie dize: «De la biuda Pen[e]lópe» (íd.).<br />

Por lo mismo, consi<strong>de</strong>ra la posibilidad <strong>de</strong> que en un verso haya más sílabas <strong>métrica</strong>s<br />

que fónicas –y piensa en los módulos pares <strong>de</strong> la versificación castellana- si la última<br />

palabra es aguda o equivalente a larga:<br />

Pue<strong>de</strong>n también al contrario ser menos <strong>de</strong> ocho y <strong>de</strong> doze cuando la última es luenga, que<br />

entonces vale por dos, y tanto tardamos en pronunciar aquella sílaba como dos, <strong>de</strong> manera<br />

que pasarán siete por ocho, como dice frey Íñigo: «Aclara sol divinal» (íd.).<br />

Este fenómeno afecta igualmente al final <strong>de</strong> los hemistiquios en los versos <strong>de</strong> arte<br />

mayor, tal y como apuntaba ya Nebrija, por el valor que se conce<strong>de</strong> a la pausa medial:<br />

Mas porque en el arte mayor los pies son intercisos, que se pue<strong>de</strong>n partir por medio, no<br />

solamente pue<strong>de</strong> passar una sílaba por dos cuando la postrera es luenga, mas tanbién si la<br />

primera o la postrera fuere luenga, assí <strong>de</strong>l un medio pie como <strong>de</strong>l otro, que cada una valdrá<br />

por dos (88).<br />

Estas particularida<strong>de</strong>s que incumben a la cantidad <strong>de</strong> sonido que genera la pausa<br />

<strong>métrica</strong> Nebrija las recoge en el cap. VIII, en el que proce<strong>de</strong> a la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l verso, sobre<br />

todo porque le interesa –como también a Encina- <strong>de</strong>scribir los cambios que atañen a las<br />

sílabas fónicas cuando hay versos <strong>de</strong> distinta medida.<br />

3. El verso como línea <strong>métrica</strong>. Clases <strong>de</strong> versos.<br />

El paso <strong>de</strong> Nebrija a Encina testimoniaba una diferente valoración, incluso<br />

terminológica, <strong>de</strong> la naturaleza <strong>de</strong>l «verso» o «pie», puesto que el gramático consi<strong>de</strong>raba<br />

más perfecta la distribución rítmica basada en la cantidad <strong>de</strong> las sílabas largas y breves,<br />

mientras que el poeta consi<strong>de</strong>raba sólo el valor acentual <strong>de</strong> esas sílabas.<br />

3.1: Las Etimologías romanceadas: el valor <strong>de</strong> la medida temporal.<br />

Proce<strong>de</strong> volver a las Etimologías romanceadas para encontrar una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />

verso ajustada a las cláusulas rítmicas que otorgan precisa i<strong>de</strong>ntidad a la línea <strong>métrica</strong> que<br />

constituye todo verso, <strong>de</strong> don<strong>de</strong> la necesidad <strong>de</strong> recordar que la escansión silábica implica<br />

siempre un acotamiento y una regulación <strong>de</strong> tiempos:<br />

Metro[s], que son los ‘verssos’, son así llamados porque se <strong>de</strong>terminan por çiertas medidas<br />

e espaçios <strong>de</strong> pies que non salgan más <strong>de</strong>l medimiento <strong>de</strong> los tiempos, ca mensura en griego<br />

es dicho metrum (ed. J. González Cuenca, 160).<br />

Se recoge puntualmente la doble i<strong>de</strong>a que apunta Isidoro en I.XXXIX: la i<strong>de</strong>ntidad<br />

<strong>de</strong>l verso la fija la cantidad <strong>de</strong> sonido regulada por los pies métricos y por las acotaciones<br />

temporales que <strong>de</strong>ben ser mantenidas <strong>de</strong> forma fija; el compás que el acento señala es el<br />

responsable <strong>de</strong> que la sílaba fónica se convierta en sílaba <strong>métrica</strong>, portadora <strong>de</strong> una nueva<br />

distribución <strong>de</strong> tiempos que es la que marca la medida <strong>de</strong>l verso, señalada siempre por la<br />

pausa:<br />

Verssus, que son ‘verssos’, son así dichos porque puestos en su or<strong>de</strong>n por pies son<br />

atemprados por çierta fin o término (íd.).<br />

El valor <strong>de</strong> la pausa <strong>métrica</strong> –fenómeno responsable <strong>de</strong> la alteración <strong>de</strong> las sílabas<br />

fónicas en virtud <strong>de</strong> su cantidad (latín) o acento (lengua <strong>vernácula</strong>)- no se marca con tanta<br />

claridad en el texto latino <strong>de</strong> Isidoro, más atento a la formación <strong>de</strong> los «renglones» -<br />

mo<strong>de</strong>rantur per articulos- que <strong>de</strong>terminan la disposición formal característica <strong>de</strong> los versos<br />

–esa ratio un<strong>de</strong> reverteretur- tan contraria a la oratio soluta <strong>de</strong> la prosa:

E por los artejos son llamados miembros tajados. E porque non se alongasen más a lueñe<br />

que el juizio podiesse sostener, la razón establesçió primeramente dón<strong>de</strong> se tornassen. E por<br />

en<strong>de</strong> fue llamado verssus, porque se torna, ca en latín verssus quiere <strong>de</strong>zir ‘tornado’ (íd.).<br />

La modulación melódica conseguida por la equivalente distribución <strong>de</strong> tiempos –los<br />

acentos- y <strong>de</strong> espacios –las cláusulas- forma el fenómeno <strong>de</strong>l ritmo y la escansión silábica<br />

ha <strong>de</strong> ayudar a <strong>de</strong>scribir el esquema o patrón característico <strong>de</strong> ese verso:<br />

A éste se allega el rismo o el rimo, que non es atemprado por çierto término o por çierta fin,<br />

mas pero segund razón corre por or<strong>de</strong>nados pies. E este rimo en latín non es dicho otra cosa<br />

fueras cuento, <strong>de</strong>l cual es aquello dicho: Numeros memini, si verba tenerem, que quiere<br />

<strong>de</strong>zir: «Remembré los cuentos, o membréme <strong>de</strong> los cuentos, si las palabras toviese», esto es,<br />

‘si me membrasen las palabras’ (íd.).<br />

No hay un único mol<strong>de</strong> rítmico, porque éste <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> las proporciones que<br />

adquiera cada verso y <strong>de</strong> la distribución <strong>de</strong> acentos –o <strong>de</strong> sílabas largas y breves para el<br />

latín- que las cláusulas –o pies- regulan. En cualquier caso, el ritmo formado por esas<br />

secuencias silábicas o acentuales es previo al or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las palabras, se impone a las<br />

mismas, permite su conservación –también por la memoria- y transmisión 42 .<br />

Los versos –atenidos a esta i<strong>de</strong>ntidad <strong>métrica</strong>- al agruparse forman el poema<br />

(carmen) o «dictado» (en la versión <strong>vernácula</strong>), siendo sugerentes las explicaciones que se<br />

dan a este término porque inci<strong>de</strong>n en una <strong>de</strong> las i<strong>de</strong>as fundamentales <strong>de</strong> la creación poética,<br />

la <strong>de</strong>l «furor divino»:<br />

Toda cosa que se contiene por pies es llamada carmen, que quiere <strong>de</strong>zir ‘dictado’. E asman<br />

que este nombre fue dado porque se pronuncia palabra a palabra 43 . On<strong>de</strong> oy los que<br />

<strong>de</strong>senbuelven e alinpian la lana son dichos ‘carmenar’. O ha este nombre porque lo que los<br />

dictados cantavan eran tenidos por sin seso, e entonçe se dizía carmen <strong>de</strong> careo cares, que<br />

en latín es por ‘aver mengua’, e mens mentis, que es por ‘mente’; on<strong>de</strong> los que cantavan<br />

eran dichos ‘sin miente’ o ‘menguados <strong>de</strong> miente’ (160-161).<br />

Es importante verificar el nombre que se da a poema -‘dictado’- porque es propio <strong>de</strong><br />

la poesía <strong>de</strong> cancionero, como lo era el término <strong>de</strong> ‘poeta’ ya visto; <strong>de</strong> este modo, la<br />

traslación parece ajustarse a ese conjunto <strong>de</strong> nociones poéticas con que los tratadistas <strong>de</strong> la<br />

primera mitad <strong>de</strong>l siglo XV –Santillana principalmente- hablan <strong>de</strong> la «manía poética»,<br />

encontrándose los mismos principios formulados ya en Isidoro.<br />

Como se había indicado, las Etimologías establecen una clara i<strong>de</strong>ntidad entre<br />

«metro» y «verso», reservando «pie» para la cláusula rítmica:<br />

Metra son así dichos: o <strong>de</strong> los pies o <strong>de</strong> las cosas que son escriptas o <strong>de</strong> los que los fallaron,<br />

o <strong>de</strong> los que los usaron, o <strong>de</strong>l cuento <strong>de</strong> las síllabas (161).<br />

Siempre se otorga preferencia a la naturaleza mensurable <strong>de</strong> las sílabas -o <strong>de</strong> los<br />

acentos- con que se construyen esos pies, hasta el punto <strong>de</strong> que el nombre <strong>de</strong> los versos se<br />

haga <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong> cláusulas rítmicas que ese verso pueda regular:<br />

De los pies son llamados los metros o los verssos 44 assí como dactílicos, iámbicos,<br />

trocaicos, ca <strong>de</strong>l trocheo nasçe el metro que se llama trocaico e <strong>de</strong>l dáctilo el dactílico, e así<br />

los otros <strong>de</strong> sus pies (íd.).<br />

42 La traducción <strong>de</strong> este verso <strong>de</strong> las Églogas <strong>de</strong> Virgilio registra con mayor precisión la capacidad <strong>de</strong>l ritmo<br />

por imponerse a las palabras hasta el punto <strong>de</strong> servirle <strong>de</strong> soporte: «Recuerdo los ritmos, ¡si recordara las<br />

palabras!...». Sobre esta circunstancia se precave Nebrija: ver p. .<br />

43 Y por tanto, <strong>de</strong>rivaría <strong>de</strong> carptim –‘por partes’- como se precisa en la versión latina.<br />

44 Esta equivalencia es propia <strong>de</strong> la versión romanceada, puesto que en la latina no se fija esa i<strong>de</strong>ntidad <strong>de</strong><br />

nombres: «A pedibus metra vocata...» (I.XXXIX, 6).

Pero también el verso recibe nombre no <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> sílabas que distribuye –<br />

puesto que este factor <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la regulación <strong>de</strong> acentos-, sino <strong>de</strong>l número <strong>de</strong> pies o<br />

cláusulas que regula:<br />

De cuento, así como exámetro, pentámetro, tet[r]ámetro, que quiere <strong>de</strong>zir ‘<strong>de</strong> seis pies’, e<br />

‘<strong>de</strong> çinco’ e ‘<strong>de</strong> cuatro’. Ca los versos <strong>de</strong> seis llamámoslos nos por el cuento <strong>de</strong> pies; e los<br />

griegos porque los fazen doblados dízenles trímetros, que quiere <strong>de</strong>zir ‘dos versos tres’.<br />

Entre los latinos dizen que Ennio primeramente fizo verssos <strong>de</strong> seis e lláma[n]los longos,<br />

esto es ‘luengos’ (íd.).<br />

Con or<strong>de</strong>n, se van cumpliendo las categorías que Isidoro esbozara para ofrecer la<br />

clasificación <strong>de</strong> metros, interesándose <strong>de</strong>spués por los nombres que remiten a los supuestos<br />

i<strong>de</strong>adores <strong>de</strong> esos esquemas rítmicos:<br />

Metra, o ‘versos’, son dichos ser llamados <strong>de</strong> los que los fallaron, así como amacreonatum,<br />

saficum, arciloguium 45 . Ca los metros amacreoncos un hombre que avía nombre Amacreón<br />

los compuso, e los sáficos fizo una muger que avía nombre Safo, e los artílogos escrivió<br />

uno que le dizíen Artilogus, e los colofonios usó uno que llamavan Colofonio, los sotas<br />

falló uno que avíe nombre Sota<strong>de</strong>s, natural <strong>de</strong> Creto; simonidia metra, esto es, los verssos<br />

<strong>de</strong> aquella manera, conpuso Simóni<strong>de</strong>s el poeta (íd.).<br />

Junto a los inventores <strong>de</strong> los esquemas métricos, se incluye una rápida alusión a los<br />

que más se sirvieron <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> estas modalida<strong>de</strong>s 46 , para <strong>de</strong>tenerse con pormenor en la<br />

tipología vinculada a los temas poéticos más usuales, <strong>de</strong>stacando estos tres iniciales:<br />

E aún son dichos los metros <strong>de</strong> las cosas que son escrividas, así como eroico, elegiaco e<br />

bucólico (íd.).<br />

Con criterios historicistas, incardinados a la enarratio poetarum, se examina un<br />

amplio conjunto <strong>de</strong> composiciones poemáticas que han tenido su origen en el uso concreto<br />

<strong>de</strong> algún tipo <strong>de</strong> metros (ver, luego, págs. ).<br />

3.2: Nebrija: <strong>de</strong> los esquemas latinos a los castellanos.<br />

Nebrija <strong>de</strong>dica a este asunto los caps. VIII-IX <strong>de</strong>l segundo libro <strong>de</strong> su Gramática,<br />

importándole, como marca el epígrafe <strong>de</strong>l VIII, enumerar «los géneros <strong>de</strong> los versos que<br />

están en el uso <strong>de</strong> la lengua castellana», remitiendo a una nómina <strong>de</strong> poetas <strong>de</strong>l siglo XV con<br />

el fin <strong>de</strong> ofrecer los ejemplos necesarios que <strong>de</strong>muestren la extensión <strong>de</strong> los versos a que<br />

remite, nombrados con la terminología propia <strong>de</strong> un gramático latino:<br />

Todos los versos cuantos io é visto en el buen uso <strong>de</strong> la lengua castellana, se pue<strong>de</strong>n reduzir<br />

a seis géneros, porque o son monómetros o dímetros, o compuestos <strong>de</strong> dímetros i<br />

monómetros, o trímetros o tetrámetros, o adónicos senzillos o adónicos doblados (ed. <strong>de</strong> C.<br />

Lozano, 65).<br />

Antes <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r al examen particular <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> estas especies <strong>de</strong> versos,<br />

recuerda cuatro alteraciones –metaplasmos- que el ritmo impone a la escansión silábica tal<br />

y como habían sido señaladas en pasajes diversos <strong>de</strong> la Gramática 47 . Es importante<br />

45 La serie en el original es: «Anacreonticum, Sapphicum, Archilochium» (I.XXXIX, 7).<br />

46 «De los usadores son dichos los metros, así como asclepiada, non porque los falló Asclepio, mas llámanlos<br />

así porque éste los usava mucho apuestamente e más a menudo», íd.<br />

47 «Mas antes <strong>de</strong> que examinemos cada uno <strong>de</strong> aquestos seis géneros, avemos aquí <strong>de</strong> presuponer i tornar a la<br />

memoria lo que diximos en el capítulo octavo <strong>de</strong>l primero libro: que dos vocales i aun algunas vezes tres, se<br />