REVISTA MEMORIAS 25

REVISTA MEMORIAS 25

REVISTA MEMORIAS 25

- No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EFEmérIDEsEfemérides> DIANA PérEZ / NERUsKA ROJASAbril de 2002EL EFÍMERO GOLPE CONTRA EL PUEBLOHace diez años Venezuela vivió días turbulentos,debido al proceso desestabilizador activado yprotagonizado por los medios de comunicación,los sindicatos aliados de la burguesía, los empresarios yla alta dirigencia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).Durante esos aciagos días los sectores más radicalesde la oposición estaban convencidos de que mediantela violencia y el golpe de Estado podrían sacar del poderal presidente Hugo Chávez. Con la complicidad delos medios de comunicación se hizo creer a la opiniónpública que grupos de revolucionarios habían atacadoa la marcha opositora que el 11 de abril pretendía llegara Miraflores, lo cual no era cierto, como se demostróposteriormente. De los hechos ocurridos en esamanifestación resultaron 19 fallecidos y decenas deheridos. Se trataba de un plan orquestado para validarel pronunciamiento militar que, con otras acciones, llevóa la salida del Presidente del poder.El 12 de abril Venezuela amaneció “gobernada” por elpresidente de Fedecámaras Pedro Carmona Estanga,mientras los medios glorificaban a los protagonistasdel golpe, afirmaban sin pruebas que Chávez habíarenunciado, celebraban la persecución contra losfuncionarios del gobierno, la destitución de todoslos cargos públicos electos por el pueblo y la rupturaconstitucional.Pero el pueblo venezolano salió a la calle. Pese alsilencio de los medios y el clima de persecución yrepresión generalizada, las calles de las principalesciudades se llenaron de manifestaciones espontáneasde miles de venezolanos, que no aceptaban laimposición de un gobierno de los empresariosrespaldado por los medios de comunicación y pedían elregreso del presidente Chávez.La aventura golpista duró menos de 48 horas. El 13 deabril fue uno de los días más gloriosos de Venezuela,con la respuesta del pueblo, que posibilitó el regresode Chávez al poder y el rescate de la institucionalidad.Ese día el pueblo y su Fuerza Armada demostraronque ni las mentiras, ni las manipulaciones ni ladesestabilización podían interrumpir el avance de unpueblo en la construcción de una patria soberana, másjusta e igualitaria.•Fotografía: Enrique Hernándezmemorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 20123

EFEMÉRIDESABRILDibujo de César Prieto. Tomado de Caupolicán Ovalles. El general Páez, el llano y los llaneros.Caracas, Concejo Municipal del Distrito Federal, 1973.“América para los americanos”Por disposición de la OEA, cada 14 de abril se celebrael Día del Panamericanismo en recuerdo de la creaciónde la Unión Internacional de Repúblicas Americanasen 1890. La fecha es propicia para la reflexión sobre eldiscurso de unidad latinoamericana en el marco de laagresión imperialista de la que son víctimas algunasnaciones del continente.Fotografía Colección Asamblea Nacional.Contra los viciosde una “sociedad vulgar”A mediados del siglo XVIII las autoridades coloniales noveían con buenos ojos las manifestaciones populares.El 10 de abril de 1749, el capitán general de Venezuela,Luis Francisco de Castellanos, prohibió expresamenteel joropo escobillado por “sus extremosos movimientos,desplantes, taconeos y otras suciedades”.“Caraqueños, otra época comienza…”El 19 de abril de 1810, en cabildo abierto y ante lapresencia del pueblo caraqueño, Vicente Emparan esdepuesto de su cargo y colocado bajo arresto, junto conlas otras principales autoridades españolas. El Cabildodecreta la conformación de una Junta Suprema deGobierno.Un trágico suceso enlutóa la comunidad hindúEn medio de la celebración del festival hindú deBaisakhi, un contingente armado de tropas británicasarremetió contra la multitud en el episodio conocidocomo la Masacre de Amritsar del 13 de abril de 1919, enPanyab, India. La acción arrojó un saldo de centenaresde víctimas fatales y más de mil heridos.Con el 70 por ciento del voto popularse aprobó la convocatoriade la Asamblea Nacional ConstituyenteDurante la jornada del <strong>25</strong> de abril de 1999, millonesde hombres y mujeres respaldaron en referéndumconsultivo la iniciativa del presidente Hugo Chávez deconvocar una Asamblea Nacional Constituyente, comoprimer paso para sustituir la Carta Magna vigentedesde 1961.“Os ruego encarecidamente aceptéis mirenuncia de la presidencia del Estado,teniendo presente que esta súplica tienepor objeto la conservación del bienpúblico”.Ante las presiones de sus adversarios políticos,el presidente de la República, José María Vargas,dimitió de su cargo el 29 de abril de 1835. Meses mástarde un grupo armado se alzó en Caracas. Vargas senegó a cumplir las demandas de los insurrectos y, enconsecuencia, fue expulsado del país en compañía delvicepresidente Andrés Narvarte.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201<strong>25</strong>

MUNDO INDÍGENALA ACTIVIDAD FÍSICA INDÍGENA...Joseph Gumilla admiróel juego de pelotade otomacos y otomacasEl misionero español Joseph Gumillaexploró Guayana en el siglo XVIII, yrecopiló en El Orinoco ilustrado (1745)la vida cotidiana de los otomacosy sus rudos juegos de pelota, enlos que también participaban lasmujeres.Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.Bartolomé de las Casasreconoce destrezasde hombres y mujeresindígenasFray Bartolomé de las Casas, ensu libro Historia de las Indias (1552),destaca la habilidad que teníanhombres y mujeres para realizaractividades físicas variadas.…ligerísimos, hombres y mujeres,grandes nadadores, y más las mujeresque los hombres, más que puede serencarecido, porque nadan dos leguassin descansar (…) corren, saltan,nadan y tiran del arco, las mujeres tanbien como los hombres, que son todosdiestros y sueltos.Los otomacos conformaban elpartido con doce en cada bando.Ponían en depósito una apuesta quedebían perder o ganar. Concluido aqueljuego, se vuelve a poner otra apuesta.No jugaban solo por jugar, sino porel interés (…) Había jueces viejos,señalados para declarar si había falta,si se ganó o perdió raya, y para resolverlas dudas y porfías ocurrentes.(…)Fuera de los que juegan en los dospartidos, la demás gente, dividida enbandos, apuestan unos a favor de uno,otros a favor del otro partido; tienen susaque de pelota y su rechace con tantaformalidad y destreza que ni los másdiestros navarros les harán ventaja. Losingular es así la pelota como el modode jugarla; la pelota es grande, comouna bola de jugar el mayo, formadade una resina llamada caucho queJoseph Gumilla. El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural, civil ygeográfica de este gran rio y sus vertientes. Madrid, por Manuel Fernández, 1745.Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.> ¿CUÁL ERA EL PAPEL DE LOS “CRONISTAS DE INDIAS”?Luego de consumada la invasión europea a nuestro continente a partir de 1492, hizo faltadejar constancia de la “novedad” del mundo americano. La figura del cronista nace enprimera instancia como la figura de relator oficial ante la Corona, capaz de patentizar eluniverso cultural y natural que se encontraba a su paso. Aunque muchos de ellos no cruzaronni siquiera el Atlántico, su labor se fundamentaba a través de su vivencia directa,brindando un informe de lo que veía y lo que escuchaba. Este recopilaba, describía, anotaba;pero también se diferenciaba, juzgaba, interpretaba. Su voz era, indiscutiblemente,la voz del vencedor, por tanto, de corte eurocéntrica. El cargo de cronista de Indias seinicia con la documentación reunida por Pedro Mártir de Anglería, que pasa en 1526 afray Antonio de Guevara. Podríamos nombrar a otros ineludibles: Cristóbal Colón, Bartoloméde Las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Inca Garcilasode la Vega, Pedro Cieza de León, Hernán Cortés, López de Gómara, Diego Durán, FranciscoXiménez, fray Toribio de Benavente, fray Bernardino de Sahagún, fray Francisco Vásquez.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 20127

independencia> CARLOS A. MARÍN M.El sano temorLa iglesia y el terremoto de 1812Tito Salas. Terremoto de Caracas 26 de marzo 1812. 1929. Colección Casa Natal del Libertador.Todavía se escuchan las súplicas piadosas ante el terrible terremoto del 26 de marzo de 1812. La Iglesia enaquellos aciagos momentos tuvo un papel importante en términos ideológicos. Desde el púlpito se erigiría lamaquinaria del miedo, donde el castigo divino y la muerte serían parte argumentativa del escarmiento masivo.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201211

INDEPENDENCIAEL SANO TEMOR. lA IGLESIA Y EL TERREMOTO DE 1812> Sahumerios, ayunos y penitencias públicasEl nuestro supo distinguir bien la causa física y moral de los terremotos con que se havisto afligido desde el 26 de marzo último, y persuadido de que todos los males de latierra son efectos del pecado, ha procurado desde entonces curar el mal en su origen,acogiéndose a la penitencia para aplacar la ira del Señor. El arzobispo lleno de aquelcelo, que es propio de su ministerio apostólico, le exhortó por edicto del 15 de octubre,publicó un ayuno de tres días, hizo indicción de públicas preces, convocó a misionesextraordinarias, señaló día para que todo el pueblo participase de los sagrados misterios,y todo fue ejecutado con la mayor exactitud (…) El 30 entre 7 y 8 de la mañana, distribuyóel Señor Arzobispo por sí mismo la sagrada comunión en la capilla de San Pedro, fueextraordinaria la multitud de hombres y mujeres que la recibieron, así como en todas lasIglesias.Fuente: Gaceta de Caracas, 1812. Volumen III, Reproducción Fotomecánica porÉtablisments H. Dupuy ETC ie Paris, 1934.Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.la batalla contra el ideario ilustradorecién implantado. Allí todos se volvíanhacia una verdad ineludible: el cleroera el más fiel representante de laconservación de la monarquía, o,en una imagen más dura, sus vasossanguíneos.Desde las ruinas y el hedor de loscadáveres, el clero sembraría una ideabásica ya por todos sabida: el sismoera un castigo de Dios. Sin embargo,por debajo hay un mecanismosustancial del miedo eclesiástico quetampoco es nuevo. Fácil: convertir elmiedo natural a la muerte en miedosacralizado donde Dios tuviera ellátigo definitivo. Un miedo moralizanteque justificase dos cosas: primero, laaceptación de la infidelidad hacia elrey y a Dios; y por otro, conducir a todala grey hacia la penitencia masiva.El arzobispoy el sano temorEl arzobispo Narciso Coll y Prat (1754-1822) tendría un papel clave en lamanufactura del miedo eclesiástico.Como líder de la Diócesis de Caracas,este religioso de origen catalán erigiríano sólo una reforma general de lainstitución católica en Venezuela, sinotambién una campaña que buscabaconducir “a todo el rebaño” por lapuerta del arrepentimiento. Converbo ceremonioso apunta que “elmerecido azote con que el Cielo vengótantos delitos, tantas impiedades, y lasacrílega profanación de igual día deochocientos diez, fue considerado bajootra relación el medio próximo quela divina Providencia empleó para ladisolución de los nacientes Gobiernos,que abortados del tumulto, y regladospor principios exiciales; iban enalcance de los religionarios, y de todoslos antisociales que habían de producirla anarquía”.El miedo eclesiástico se siembracomo semillas. Coll y Prat, desde sualta posición apostólica, mandaría areimprimir catecismos “para que losniños aprendiesen desde la infanciaa temer las revoluciones, y a ingerirtemprano en su corazón tierno elrespeto, fidelidad y amor debidos”. Nocabía duda de que el temor, visto comola cadena que sostenía el AntiguoRégimen, debía ser un mecanismosanatorio. A un par de semanas deocurrido el cataclismo, el 10 de abrilde 1812 refiere que se “vio obligado”de aprovecharse del “saludable temor,que la gracia ha producido en tantoshombres”. En su famosa pastoral del1 de junio justifica más esta idea:“mantenernos en el santo temor yhacernos exactos observadores de lasleyes, divinas y humanas”. Al trasluzde esta doctrina atemorizante, laPrimera República tendría sus díascontados. La guerra ideológica apenascomenzaba.•PARA SEGUIR LEYENDO…• Altez, Rogelio. 1812: documentos para elestudio de un desastre. Caracas, ColecciónBicentenario de la Independencia, AcademiaNacional de la Historia, 2009.• Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobrela independencia de Venezuela. Caracas,Colección Bicentenario de la Independencia,Academia Nacional de la Historia, 2010.• Marina, José Antonio. Anatomía del miedo.Un tratado sobre la valentía. Barcelona,Editorial Anagrama, 2006.• Mongardini,Carlo. Miedo y sociedad. Madrid,Alianza Editorial, 2007.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201213Antonio José Carranza. Arzobispo Narciso Coll y Pratt. 1921.Colección Museo Caracas, Concejo Municipal.

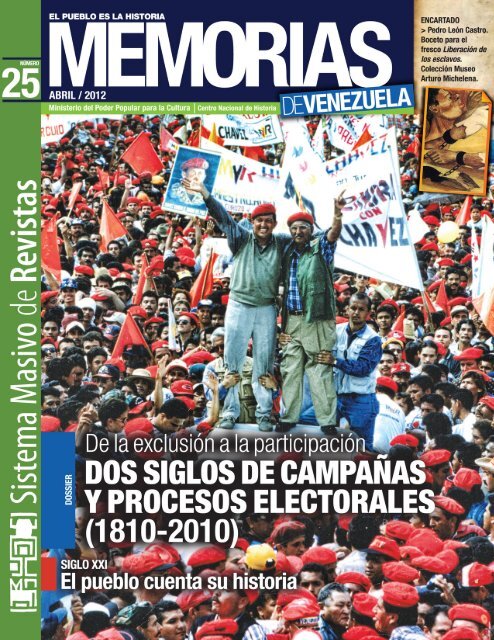

dossierDe la exCLuSIón a la participaciónDOS siglos de campañasy procesos electorales(1810-2010)<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201214Atan solo meses de la jornada electoral del 7 de octubre de 2012, el pueblo venezolano se prepara paradecidir nuevamente el futuro de la Revolución Bolivariana. El término decisión no es gratuito cuando sehabla de las campañas y los procesos comiciales. El derecho al voto universal, directo y secreto, aparte deestar consagrado por la Carta Magna de 1999, ha sido un logro histórico valiosísimo. Votar es practicar no solo lademocracia activa y protagónica, sino un acto de mucha más trascendencia: ser ciudadanos.En esta ocasión Memorias de Venezuela presenta un bosquejo resumido de las contiendas electorales másrepresentativas en dos siglos de historia republicana, revisando paralelamente la evolución del derecho al sufragioen Venezuela desde 1811, hito inicial de nuestra nacionalidad, hasta 2011, encrucijada vital del proceso socialistaque lidera actualmente el presidente Hugo Chávez y el pueblo insurgente. El trayecto pretende ilustrar, bajo elclamor de los debates políticos e ideológicos, más allá de las consignas y carteles, cómo las masas fueron ganandoespacios en las decisiones sobre los asuntos públicos. Porque votar es creer en el mañana posible. Decidir, másque un artificio político, es crear la esperanza liberadora.

CRONOLOGÍA SIGLO XIXConstitución Federal para los Estados de Venezuela. 1812.Colección Publicaciones Oficiales de la Biblioteca Nacional.Constitución Política del Estado de Venezuela. 1819.Colección Publicaciones Oficiales Biblioteca Nacional.1811La Constitución Federalfija la edad mínima paravotar en 21 años y el montode la propiedad a entre200 y 600 pesos, segúnel estado civil y lugar deresidencia del elector.1819En la Constituciónde Angostura seestablece el derechoal voto a propietariosy arrendatarios sin larestricción de devengaruna renta específica.Martín Tovar y Tovar. General José Tadeo Monagas. 1874. ColecciónPalacio Federal Legislativo. Asamblea Nacional. RepúblicaBolivariana de Venezuela. Fotógrafo: Alfredo Padrón.1821La Constitución de Cúcuta—ley general que regía ala Gran Colombia—, exigíaal elector poseer al menos100 pesos en propiedadeso ejercer un oficio distintoal de jornalero o sirviente.1828En la AsambleaConstituyente celebradaen Ocaña —con el fin dereformar la Constituciónde Cúcuta— se prohíbela participación comoelectores a los militarescon rangos inferiores al desargento.Martín Tovar y Tovar. General Carlos Soublette. 1874. ColecciónPalacio Federal Legislativo. Asamblea Nacional. RepúblicaBolivariana de Venezuela. Fotógrafo: Alfredo Padrón.Retrato de José María Vargas. Colección Museo Bolivariano.1834José María Vargas eselegido presidente. Mesesdespués sería derrocadopor la denominada“Revolución de lasReformas”, encabezadapor Santiago Mariño,Diego Ibarra y PedroBriceño Méndez.Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.1838Para este año una cuartaparte de la poblaciónadulta varonil de Caracas—1594 personas—poseían las cualidadesaptas para ejercer elderecho al sufragio.1858En la reformaconstitucional aprobadaen la Convención Nacionalde Valencia se estipula laelección directa para elpresidente y los diputados.Además se garantiza elsecreto del voto.1842Con un poco más del 60%de los votos escrutados, elgeneral Carlos Soublettees electo presidente enmedio de una fuerteconfrontación con elpartido liberal de turno.1873239.691 votos llevarán alpoder a Antonio GuzmánBlanco en una victoriaelectoral amañada. Bajosu mandato, en estemismo año, una reformaconstitucional sustituyeel voto secreto por el votopúblico y firmado.1857Bajo el segundo mandatodel general José TadeoMonagas se establecióel sufragio para todoslos varones, sin requisitoocupacional o económico,y se mantuvo la condiciónde alfabetismo.1881“El Ilustre Americano”convoca a un CongresoConstituyente con elobjetivo de incluir lacreación de un ConsejoFederal de Gobierno quefuese el encargado deelegir al presidente de laRepública, eliminando elsufragio popular.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201215Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

dossierlos procesos electorales en el siglo XIX VENEZOLANOLOS procesos electoralesen el siglo XIX venezolano>ALBERTO NAVAS BLANCOThomas, Joseph. Vista de la ciudad de Caracas, 1851. Colección Galería de Arte Nacional-Cinap.<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201216Los procesos electorales constituyen el principal mecanismo de comunicación política por su capacidadpara garantizar la estabilidad y continuidad de un sistema republicano del poder. La actividad electoral esindependiente de la existencia de un sistema liberal-democrático de representación y participación ciudadana,es decir, puede haber comicios en cualquier otro sistema de gobierno.

dossierlos procesos electorales en el siglo XIX VENEZOLANO<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 2012De 1830 a 1858:el liberalismoy lo representativoEl fin de la llamada Gran Colombiay la muerte del Libertador Bolívaren 1830, no significaron el fin desu obra como pensador liberalmoderado, creyente en el equilibriode poderes, la bicameralidad y laevolución gradual del habitanteal estatus de ciudadano a travésdel trabajo y la educación. Eneste sentido, aunque el régimenseparatista del general José AntonioPáez inicia un nuevo curso políticoque rompe con el desiderátum deunión colombiana, en esencia lafuncionalidad gradualista liberalde la Constitución venezolana de1830 continuó concordando con elespíritu bolivariano por lo menoshasta la crisis política de 1848,cuando el equilibrio deliberativoliberal moderado (presidencias dePáez y Soublette, y de José MaríaVargas) se vio adulterado por ladesviación autocrática-caudillistaimpuesta por las presidencias delos hermanos José Tadeo y JoséGregorio Monagas.Sin embargo, el período 1830-1858 dejó importantes avanceshacia la definición de los patronespropios para la construcciónde la democracia liberal yrepresentativa. El primero de ellosfue el funcionamiento de un sistemaelectoral de mayor apertura socialcensitaria que los anteriores, en unapráctica política continua y estable,en cuyos tres niveles de ejerciciodel voto (parroquial), colegiadoprovincialy legislativo nacional),la ciudadanía adquirió el fogueonecesario para emprender el caminorepublicano. En segundo lugar, elnacimiento del Partido Liberal en laEl Patriota. Caracas, 1 de enero de 1846 n.° 49. Colección Hemeroteca Nacional.década de 1840, dotado de prensa ycapacidad de movilización políticade masas, al calor de un populismopragmático y poco coherentepero movilizador de sectoresrelativamente excluidos, sacó de loscírculos caudillistas y burocráticosla práctica electoral y asomó laspotencialidades de un líder civil concapacidad de movilización popularen figuras como la de AntonioLeocadio Guzmán.1858-1890:el caudillismo comoenemigo del sufragioCon el derrocamiento del segundogobierno de José Tadeo Monagaspor la Revolución de Marzo de1858, se inició una dinámica deflujo y reflujo, avances y retrocesosque se proyecta hasta más allá de1890. Son cuatro décadas de unacompleja combinación de guerrasciviles (Guerra Federal, 1859-1860;Revolución Azul, 1868; Revolución18

dossierlos procesos electorales en el siglo XIX VENEZOLANOAntonio Guzmán Blanco. Fotografía tomada de Francisco González Guinán.Historia contemporánea de Venezuela. Caracas, Tip. Empresa El Cojo.1909.GUZMÁN BLANCO Y “LA SUIZA”En tiempos del autócrata civilizador AntonioGuzmán Blanco (1870-1888), la actividadpolítica, las campañas y los procesoselectorales se diluyen y casi desaparecen.En 1881, basado en la denominadaConstitución “Suiza”, Guzmán absorbióy secuestró, en torno al Consejo Federal,la esencia de las funciones electoralespropias del sistema republicano.un gran Partido Liberal como únicocanal reconocido para el ejercicio delos derechos electorales y políticosen general. Sin embargo, tanto laGuerra Federal como la resistenciaurbana a la represión (Caracas,Maracaibo, Barquisimeto, Mérida,San Cristóbal...) fueron la escuelanecesaria donde se formaron lasgeneraciones civiles de políticos.Muchos ellos, desde la Universidadde Caracas o desde las cárcelescomo La Rotunda o los castillosde Maracaibo o Puerto Cabello,mantuvieron vivas las aspiracionesdemocráticas y civilistas quetratarían de aflorar nuevamentehacia finales del siglo XIX.La movilizaciónen puertas: democraciay modernidadFinalizando el siglo XIX, una vezeclipsada la influencia determinantedel general Guzmán Blanco desde1888, se abrió una posibilidad ciertapara el desarrollo de una repúblicademocrática, moderna y civilista,sin renunciar a los postuladosesenciales del credo liberal. Laspresidencias de Juan Pablo RojasPaúl y Raimundo Andueza Palacio,entre 1888 y 1892, permiten elafloramiento de tendencias políticasrelativamente modernas, al calor delcrecimiento de una clase media yuna burguesía mercantil, así comode sectores populares urbanosmovilizados ya fuera de las redes deldominio caudillista esencialmenterural, que despiertan liderazgosnovedosos, como el de José ManuelHernández (el “Mocho”), fundadordel Partido Liberal Nacionalista y delmovimiento “Mochista”, que tendríarepercusiones hasta las primerasdécadas del siglo XX en la oposicióna las tiranías de los generalesandinos que asaltaron el poder en1899.•de Abril, 1870; Revolución Legalista,1892...) que suspendieron lasposibilidades de evolución políticanormal.Ello supuso, además, unaagudización de las tendenciasautoritarias hacia la conformaciónde “tiranías liberales” como las deAntonio Guzmán Blanco y JoaquínCrespo, monopolizadores delpoder financiero, militar y político,especialmente inclinados a imponerArturo Michelena. Este comandante es mucho hombre. 1877. Grabado tomado del libro de Francisco de SalesPérez: Costumbres venezolanas. New York, Imprenta y Librería de N. Ponce de León 40 y 42 Broadway, 1877.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201219

dossierTESTIMONIOS DE LA DIATRIBA ELECTORALtestimonios dela diatriba electoralPara comprender el sentido de las consignas y banderas partidistas son útiles los testimonios de primera mano.Los viajeros extranjeros que visitaron Venezuela durante 1849 y 1877 dejaron algunas postales interesantes dela diatriba electoral que puso, frente a frente, a liberales y conservadores, amarillos y azules. Ofrecemos aquíseis de ellas para que el lector comprenda las pulsiones políticas y el calor del debate público de un períodoconvulso de nuestra historia.DETESTABAN A LOS LIBERALES(1849-1859)“Con mi entrada la viva charla se cerró de pronto, pasando a temas políticos, de los que mecolmaron todos.‘Que si el General Páez ya había desembarcado en la costa’, ‘Que si la revolución contraMonagas había estallado ya’. ‘Que quién era el general que se había puesto a la cabeza delos oligarcas’. Me hicieron apresuradamente estas y otras preguntas más, sin que hubierapodido contestar ni una sola. Después se desahogaron en las mayores maldiciones contra elPresidente Gregorio Monagas y contra Guzmán, así como todos los liberales, disgustándoseconmigo por no haberles podido satisfacer su curiosidad.Al fin incluso parecían creer que era un espía de los monaguistas, y mucho me costóexplicarles que yo, como europeo, no me mezclaba en asuntos políticos que, hace tiempo ya,me causaban repugnancia”.Karl F. Apun. “En los trópicos”.Karl Ferdinand Appun. Tomado de Eduardo Röhl. Exploradores famosos de la naturaleza venezolana. Caracas, Tipografía El Compás, 1948.<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201220LOS LLANEROS APOYABANAL GENERAL PÁEZ(1849-1859)“Algunos de los trigueños caballeros nos echaron miradas amenazadoras, oyéndoselesexclamar repetidas veces: ‘¡Son Monaguistas! ¡Al diablo con los espías!’, lo que yo meexplicaba únicamente por la tendencia revolucionaria de los llaneros en contra de Monagas.Echando a los hombres miradas no menos enojadas, entré en unión de mis compañeros auna de las pulperías más grandes y frecuentadas, donde también causamos sensación entrelos hombres presentes.—‘¿Ustedes son Oligarcas?’—me preguntó uno de los señores.—‘Sí señor; somos amigos del General Páez’-repliqué.—‘Entonces está bueno y no tengan cuidado, todos aquí somos los mismos. ¡Viva el GeneralPáez’—contestó, vaciando su vaso de ron con agua.Y ‘¡Viva el General Páez!’, gritó la gente reunida en la pulpería y en la plaza, mientras yo y miscompañeros hicieron lo mismo”.Karl F. Apun. “En los trópicos”.José Antonio Páez. Tomado de Ramón Páez. Travels and adventures in South and Central America. New York, Charles Scribner and Co., 1868. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

dossierTESTIMONIOS DE LA DIATRIBA ELECTORALLA CAMPAÑA LIBERAL NO RESPETANI LAS PAREDES(1868)“Estos secuaces del partido gubernamental (…) no lereconocían límite alguno a su presunción. De suerte que,entre otras cosas, embadurnaban sistemáticamente lasparedes en las calles más transitadas, por cuanto pintabancon grandes letras y horrible escritura en todas parteslas exclamaciones: Viva el Gral. Rojas o Colina o cualquierotro nombre. Repintar las casas era sólo un remediomomentáneo, las hubieran vuelto a embadurnar, y la mismapolicía ayudaba”.Friedrich Gerstacker. “Viaje por Venezuela”.Sigfried Georg (Fritz) Melbye. Soldados. Colección Banco Central de Venezuela.“PROBABLEMENTE NI AZULES ERAN…”(1868)“En esta hacienda, precisamente el mismo día en que meencontraba allí, una pequeña patrulla se había llevado almayordomo o vigilante en calidad de soldado apto. El señorVollmer se presentó al alto mando de los azules y les explicóque el hombre le era imprescindible en su hacienda y, sinmás inconveniente, éste fue soltado. El mismo día unatropilla de soldados con cintas azules se había llevado delas casas de hacienda varias sillas de montar y cobijas oponchos, pero no bien fue hecha la denuncia, se les hizoperseguir por una patrulla (…) Probablemente ni azules eran,sino que habían adoptado el color mientras se encontrabanen la zona de los insurgentes”.Friedrich Gerstacker. “Viaje por Venezuela”.Dibujo de César Prieto. Tomado de Caupolicán Ovalles: El general Páez, el llano y los llaneros.Caracas, Concejo Municipal del Distrito Federal, 1973.CASTIGADA POR SER AFECTAAL PARTIDO AZUL(1876-1877)“Hasta hace pocos años, Calabozo era la capital del EstadoGuárico, el cual por su población (191.000 habitantes)ocupa el primer puesto entre los 21 Estados de la República(…) En la guerra de amarillos y azules (1868-1870), quefinalmente condujo a la dictadura de Guzmán Blanco, el cualpertenecía al partido amarillo, la ciudad, en general, estuvopor los azules, y después de la derrota de éstos tuvo quesentir la mano pesada del vencedor. Lo mismo que el EstadoApure, perdió una gran parte de la existencia de ganado, yareducida por las tormentas revolucionarias”.Carl Sachs. “De los Llanos”.“FUNDADOR DEL PARTIDOQUE HOY DOMINA EN VENEZUELA”(1871-1872)“A fines de marzo, en compañía de Mr. Middleton, visitéla Casa de Gobierno para ser presentado a Su ExcelenciaAntonio Leocadio Guzmán, Ministro de Relaciones Exteriores,y padre del Presidente. A pesar de su avanzada edad, esaún un hombre sano y fuerte, en pleno vigor intelectual. (…)Puede ser considerado como el padre fundador del partidoque hoy domina a Venezuela.Durante una larga conversación sobre la pasada historiapolítica del país, este veterano liberal narró la anécdotade un hombre que había trabajado duro por levantar lossentimientos populares a favor de las opiniones liberales,y quien, en consecuencia, fue elegido Presidente de laRepública por una abrumadora mayoría; pero nunca ejerciósus funciones, ya que el partido en el poder lo arrestó, locondenó a muerte, y apenas logró escapar con vida de laprisión donde lo habían confinado”.James M. Spence. “La tierra de Bolívar”.FUENTE: Pedro Calzadilla y Elías Pino Iturrieta.La mirada del Otro. Viajeros extranjeros en la Venezuela del siglo XIX.Caracas, Fundación Bigott, 1999.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201221

dossier¿el último clavo de un ATAúd amarillo?...¿EL ÚLTIMO CLAVODE UN ATAÚD AMARILLO?LAS ELECCIONES DE 1897 EN VENEZUELA>NELLER OCHOA> De izquierda a derecha: Ignacio Andrade, JuanPablo Rojas Paúl, Juan Francisco Castillo, F. TostaGarcía, José Manuel Hernández, candidatos a laselecciones presidenciales de 1897.El Cojo Ilustrado n.° 129. Caracas 1 de mayo de 1897.<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / ABRIL abril 201222que estos hombres son del campo y están armados”. Así resumió el irregular panorama JoséManuel Hernández, el “Mocho”, cuando en la mañana del 1.° de septiembre de 1897 fue a ejercer su“Constederecho al voto en la localidad caraqueña de La Candelaria. Y es que desde la madrugada de ese día,previsto para celebrar los comicios, las fuerzas adeptas al gobierno del general Joaquín Crespo se hicieron con lasmesas de inscripción y registro, e impidieron una equitativa conformación de las mismas. Quizá el abrumador ypoco realista triunfo de Ignacio Andrade —candidato del Gran Partido Liberal Amarillo y preferido de Crespo— conun 99,34% de los votos contra el 0,54% obtenido por Hernández —candidato del Partido Liberal Nacionalista—puede evidenciar el peso de esta ocupación ilegal; más cuando esa misma mañana se gritaba sin estupor: “Triunfocompleto, ganadas todas las plazas”.

dossier¿el último clavo de un ATAúd amarillo?...“Que se elija siemprea un liberal de pura sangre”Esta parecía ser la premisa del Gran Consejo LiberalEleccionario, y una recomendación personal de AntonioGuzmán Blanco desde su residencia en París. Comoera de esperarse, los nombres saltaban por doquier, yhasta doña Jacinta (esposa de Crespo) opinaba sobreel mejor candidato para el partido. Aunque el Consejoreunido el 21 de marzo en la casa del reconocido generalliberal Augusto Lutowsky se decantó a favor de IgnacioAndrade, la decisión obedeció al deseo del primermandatario. Nombres como los de Juan FranciscoCastillo, Claudio Bruzual Sierra, Custodio Milano y hastael de Luis Crespo Torres, hermano del Presidente, sebarajaron entre las posibilidades. También es menesterdestacar que desde las mismas filas gubernamentalesse hicieron fuertes cuestionamientos a la candidaturaandradista. Según Ramón J. Velásquez, “el tema de losataques contra Andrade siempre es el mismo: Andraderepresenta la imposición personalista de Crespo;Andrade, por origen familiar, antecedentes personalesy sentimientos, es godo; Andrade es colombiano”. Estehombre había servido bajo las órdenes de GuzmánBlanco y luego defendido los colores de la RevoluciónLegalista de 1892, pero esto no parecía tener el pesosuficiente como para ahuyentar las acusaciones de“godo” tejidas en su contra.> Antonio Guzmán Blanco, desde suresidencia en París, recomendabaque el candidato fuese “un liberal depura sangre”... El Consejo favorecióla candidatura de Ignacio Andrade,para complacer al mandatariosaliente Joaquín Crespo. Pese a serun sujeto preparado, los “amarillos”veían a Andrade como un simpletítere, pero tenía a sus pies grandescantidades de dinero e incontablesperiódicos para asegurarse el triunfo.El Cojo Ilustrado n° 188. Caracas, 15 de octubre de 1899.> Aunque los 409.306 electores involucrados en los comiciosde ese año representaban un aumento considerable en laparticipación popular, sólo constituían el 17,6% de la poblacióntotal. Las mujeres estaban excluidas del proceso; y todavíaoperaban mecanismos que apartaban a las mayorías pobres de lafiesta electoral.El “Mocho”, un personaje conocidoBajo los ofrecimientos de hacer efectivo el podermunicipal, suprimir las comandancias en los estados,garantizar la libertad de sufragio y volver al clima delibertades contenido en el Decreto de Garantías de 1863,José Manuel Hernández se erigía como la esperanza dequienes deseaban ver rostros nuevos y no a los mismospersonajes que desde 1870 hacían vida política en elpaís. De orígenes humildes, Hernández se dedicó a lapolítica desde tierna edad. Con apenas 17 años se sumaa la oposición “Azul” al gobierno de Guzmán Blanco;esto lo marcaría de por vida, pues en la acción de LosLirios (estado Miranda) del 11 de agosto de ese año,perdería dos dedos de su mano derecha, haciéndolomerecedor de su muy celebrado sobrenombre.Luego de oponerse al presidente Raimundo AnduezaPalacio y pasar unos años en New York, el “Mocho”regresa a mediados de 1896 para involucrarse de nuevoen la política nacional. Algunos líderes del PartidoLiberal Nacionalista, como Alejandro Urbaneja, JorgeNevett, David Lobo y Cristóbal Soublette, creen ver enHernández al candidato ideal. Para ellos representa lasglorias de un héroe de guerra, la sabiduría popular deun hombre del común y la determinación de un lídervenal y decidido.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201223

dossier¿el último clavo de un ATAúd amarillo?...<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201224Una campaña inusualDe Andrade no se esperaba mucho. Pese a ser unsujeto preparado, los “amarillos” lo veían como unsimple títere, cuyo verbo no era capaz de exacerbar alpueblo. Sin embargo, contaba con todos los recursospropios de un candidato oficial: tenía a sus pies grandescantidades de dinero e incontables periódicos paraasegurarse el triunfo. Por otra parte, el constante ir yvenir del “Mocho” entre Estados Unidos y Venezuela,le permitiría presenciar en el país del norte la campañaelectoral de 1896, que involucraba al demócrata WilliamJennings Bryan y al republicano William McKinley. Lasgrandes sumas invertidas y la masiva participaciónde la opinión pública en esta contienda, le sirvió deejemplo en sus aspiraciones presidenciales. Cuenta elhistoriador Howard Zinn, que a favor de McKinley “...se movilizaron las corporaciones y la prensa en lo quesería el primer uso masivo de dinero en una campañaelectoral...”.A Hernández se le adjudica la introducción al paísdel término “mítines”, derivado del ingles meetingque significa reunión, debido a sus intensivas laboresproselitistas. Tres meses de giras le bastaron parahacerse conocer en gran parte del territorio nacional.En mayo recorre Caracas, Barquisimeto, Tinaquillo,Valencia y Las Trincheras; en junio Puerto Cabello yCoro; en julio Maracaibo, Trujillo y Zamora; y en agostoGuayana, para luego regresar a Caracas. Un candentediscurso con sabor a pueblo dejaba gratas impresionesentre los electores, que incluso llegaron a recibir cartasfirmadas por el candidato nacionalista, exhortándolesa formar parte de su proyecto. La maquinariapropagandista del “Mocho” se hacía fuerte en Caracas,el Tuy, Guayana, Táchira y Oriente, llegando a controlaraproximadamente 42 periódicos.> La maquinaria propagandistadel “Mocho” era fuerte enCaracas, el Tuy, Guayana, Táchiray Oriente, llegando a controlaraproximadamente 42 periódicos.> Afiche del Partido Republicano para la campaña presidencial en Estados Unidos deNorteamérica en 1896, de la cual El Mocho Hernández fue testigo.Gillespie, Metzgar & Kelley. Our home defenders (Los defensores de nuestro hogar).Tomado de Library of Congress Online: http://www.loc.gov¿Elecciones populares?Basado en el tercer censo de la República de 1891, elhistoriador Alberto Navas Blanco expresa que para1897 en Venezuela había 2.323.527 habitantes. Aunquelos 409.306 electores involucrados en los comicios deese año representaban un aumento considerable enla participación popular, sólo constituían el 17,6% dela población total. Las mujeres estaban excluidas delproceso, y todavía operaban mecanismos que apartabana las mayorías pobres de la fiesta electoral.Los resultados que daban victorioso a IgnacioAndrade provocaron la sublevación de Queipa enmarzo de 1898, encabezada por el mismo “Mocho”Hernández, y dejaron una desilusión general entrela población. Según Luis Level de Goda, la gente “seha acostumbrado a oír de boca de sus presidentesel ofrecimiento de que las elecciones serán libres, ya ver que luego se han burlado todos de semejantesofrecimientos...”.•PARA SEGUIR LEYENDO...•Navas Blanco, Alberto, El comportamiento electoral a fines del sigloXIX venezolano. Caracas, Fondo Editorial de Humanidades-UCV,1998.• Velásquez, Ramón J., La caída del liberalismo amarillo, tiempo y dramade Antonio Paredes. Caracas, Ediciones de la Contraloría Generalde la República, 1972.• Zinn, Howard, La otra historia de los Estados Unidos. New York,Siete Cuentos, 2007.El Andradista. Maiquetía, 7 de septiembre de 1897. Colección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

dossierelecciones de 1952: lucha popular y fraude electoralELECCIONES DE 1952:LUCHA POPULAR Y FRAUDE ELECTORAL> SIMÓN SÁNCHEZEl Nacional. Caracas, 4 de diciembre de 1952. Colección Hemeroteca Nacional.> Mitin en el Nuevo Circo, con el cual clausuró su campaña electoral el partido URD.<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 2012El proceso eleccionariodel año 1952 avivóun sentimiento departicipación en lasorganizaciones partidistas quese encontraban en resistenciaactiva —desde el exilio y laclandestinidad— contra elpoder represivo que ostentabaindirectamente el general MarcosPérez Jiménez, durante el gobiernopresidido por el doctor GermánSuárez Flamerich (1950-1952).La afluencia electoral estuvodeterminada por la situaciónlegal e ilegal de los principalessectores políticos del país. Desde1948, tras el derrocamiento delpresidente Rómulo Gallegos, elpartido Acción Democrática (AD)fue ilegalizado por la Junta Militarde Gobierno. Posteriormente, en1950, la ilegalización alcanzó alPartido Comunista de Venezuela(PCV). Así, solo los partidosUnión Republicana Democrática(URD) y el socialcristiano COPEI—y otras agrupaciones de menortrayectoria— estarían autorizadaspara concurrir en los comicios queconformarían una nueva AsambleaNacional Constituyente, tal como lohabía prometido la Junta Militar deGobierno instaurada en noviembrede 1948.A pesar de las circunstanciasdesfavorables y desventajosas queprometía el proceso eleccionario,los partidos legales e ilegalesadoptaron posiciones medianamentecoincidentes. Este elemento definióel punto inicial para materializar launidad de acción de AD, PCV, URDy COPEI.28

DOSSIERelecciones de 1952: lucha popular y fraude electoralNOVIEMBRE, 1952:UNA CAMPAÑA POLÉMICALa convocatoria a elecciones activó unnuevo nivel en la etapa unitaria de lasorganizaciones políticas. Sin embargo,las acciones no coincidentes de algunospartidos produjeron una contradiccióny una ruptura en la unidad de voluntadpropuesta desde el primer momentocontra la dictadura. Por su parte, un grupode tendencia oficialista crea un partidoque representaría los intereses de PérezJiménez y sus colaboradores más cercanos.Así, apareció públicamente el FrenteElectoral Independiente (FEI) como fuerzapolítica que concentraría los esfuerzos delgobierno por quedarse en el poder.demás toldas —legales, ilegalizadaso clandestinas—. De tal manera iríaa los comicios con las consignas:“Siempre habrá una oposición en laAsamblea Constituyente” y “ COPEIes la solución" . La fórmula de COPEIcristalizaba un completo rechazo alos postulados de URD y del PCVrespecto de la lucha unitaria. Si bientodos se oponían al posible fraudeelectoral y a las actividades de laJunta Militar, el perfil conservadorde la ideología socialcristianadiferenciaba notablemente a COPEIde las otras opciones políticas detendencia progresista, evidenciandoasí su conducta sectaria.El Universal. Caracas, 26 de noviembre de 1952. Colección Hemeroteca Nacional.Primer paso: promulgacióndel Estatuto ElectoralPese a los retrasos deliberados delrégimen militar, el 19 de abril de 1951comenzarían los preparativos paralos comicios con los que se elegiríala Asamblea Constituyente. Este díafue calificado por la prensa nacionalcomo el hito más significativodel año, pues se promulgaronoficialmente los esperados estatutoselectorales luego del derrocamientodel presidente Gallegos. JóvitoVillalba y Rafael Caldera formaronparte de la comisión redactora.Sin embargo, la Junta Militarde Gobierno, modifica el proyectooriginal e introduce cambiossignificativos a su favor. Entre ellosestá la reducción de las facultadesde la Asamblea Constituyente enrelación con la designación deuna jefatura provisoria, así comolo relativo a la organización delPoder Judicial. En este ambientese iniciaría el proceso comicial yse constituiría paralelamente elConsejo Supremo Electoral. Laselecciones se fijaron para el 30 denoviembre de 1952.“COPEI es la solución”Copei estuvo definido por suincesante prioridad de conservarel partido frente al fortalecimientodel régimen dictatorial. Desde unprimer momento, su líder RafaelCaldera intentó diferenciarse tantode la Junta de Gobierno como de las> Jóvito VillalbaEl Universal. Caracas, 28 de noviembre de 1952.Colección Hemeroteca Nacional.“Unidad Nacionalpara la victoria final”La participación de URD comoorganización legal en las eleccionesde 1952 estuvo signada por elentendimiento. A diferencia deCOPEI, los urredistas lanzaríanel eslogan: “Unidad Nacional parala victoria final”. URD entra alescenario comicial proclamandola unidad nacional de los sectoresdemocráticos, buscando contactoscon Acción Democrática y el PCV.Cuando aún se encontraba en elpaís, Jóvito Villalba proclamó enmarzo de 1952, en un famoso mitinen Caracas, que la única vía paraalcanzar el triunfo electoral era launidad entre las organizaciones y elpueblo.El Universal. Caracas, 1 de diciembre de 1952.Colección Hemeroteca Nacional.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201229

dossierelecciones de 1952: lucha popular y fraude electoral<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201230El abstencionismo de AD¿Cuál fue la posición de ADdesde la clandestinidad? Laimposibilidad de unas eleccioneslimpias y equilibradas produjo enlas filas adeístas un rechazo total aparticipar. Esta línea es proclamadadurante toda la campaña. Por talmotivo, las reacciones en contra nose hicieron esperar. El PCV criticócontundentemente esta postura ydecidió apoyar la tarjeta amarillade URD en las elecciones. La tesisabstencionista, asumida por ladirección de Acción Democráticadesde el exilio, fue otro factordesarticulador de la unidad deacción. Sin embargo, la fuerza delvoto logró que los militantes deAD cambiaran su estrategia y sevolcaran, a última hora, a las urnaselectorales.EL PCV DESDE LA CLANDESTINIDADSE OPONE AL ABSTENCIONISMO“El PCV ha dicho que el abstencionismocontribuye a rebajar la capacidad decombate de las grandes masas, que elboicot a las elecciones sólo podría serproducto de un acuerdo de Bloque Único,que la táctica del boicot a la farsa electoralsería correcta si ella correspondiera a unascenso del movimiento popular, a unaorganización y unidad de todas las fuerzasque se oponen a la dictadura”.Fuente: Santos Yorme. La actuación delos partidos, la farsa electoral y el bloqueúnico. Ediciones "Liberación Nacional"PCV. Junio-julio 1952. En: ARCHIVO PCV.Caja 3, carpeta.COMITÉ DE ACCIÓN CÍVICADEFIENDE EL VOTOEsta etapa finalizaría con la estructuraciónde un bloque unitario denominado Comitéde Acción Cívica, que tuvo como propósitodefender los resultados electorales.Esta estructura estuvo conformada portres partidos políticos: AD, URD y PCV.Representaron a AD Simón Albero Consalvi;a URD, Humberto Bartola y Juan ManuelDomínguez Chapín; y al PCV GuillermoGarcía Ponce.30 de noviembre de 1952:victoria y fraudeDesde primeras hora de la mañanadel domingo 30 de noviembre, lapoblación asistió masivamente aejercer su derecho al voto. Tantoen las zonas rurales como en lasurbanas, hubo largas colas. Todoslos sitios habilitados por el CSEcerraron a las 6:00 p.m. confirmandola presencia contundente del pueblovenezolano.El triunfo de URD frente a latolda oficial (el Frente ElectoralIndependiente) fue notorio. Lasmasas votaron por este partido,que percibieron como la únicaalternativa democrática y la opciónpara alcanzar progresivamente unestado de libertades públicas frenteal régimen dictatorial.Sin embargo, ante los resultadosirrebatibles, el régimen falsificalos resultados y convierte loscomicios en un fraude electoral.A las 11 de la noche ya se dabael primer boletín por parte delCSE, señalando la cantidad de18.360 votos de un universo de2.116.136 ciudadanos. Un segundoboletín, dado al día siguiente de laselecciones, confirmaría lo verídico:URD se alzaba con la victoria inicialal obtener 294.593 votos, frente a149.526 votos de COPEI y 89.095 delpartido oficialista.El Universal, 17 de diciembre de 1952. Colección Hemeroteca Nacional.Mientras tanto, y como maniobrapolítica para asegurar el poder,Pérez Jiménez disuelve la Juntade Gobierno el 2 de diciembre einstaura un gobierno provisoriobajo su mando. Finalmente,luego de disfrazar los cómputosobtenidos, el 12 del mismo mes sedieron los resultados finales quedaban la victoria al Frente ElectoralIndependiente con 788.031 votos,dejando a URD con 633.063 votosy a COPEI con 301.359 votos. El 15de diciembre, el Gobierno “invita”a los líderes urredistas a salir delpaís, desconociendo el verdaderoresultado electoral y propiciando ladesarticulación de URD.•PARA SEGUIR LEYENDO…•Briceño Iragorry, Mario. Unión RepublicanaDemocrática. Sentido y vigencia del 30de noviembre, Madrid, Ediciones Bitácora,1961.• Rodríguez Herrera, Zenaida y Palacios,Víctor. Venezuela: las elecciones de 1952:motivos, proceso y frustración. Caracas.Universidad Central de Venezuela, Facultadde Humanidades y Educación (Tesis degrado para optar al título de licenciado enHistoria), 1984.• Rodríguez Iturbe, José. Crónica de unadécada militar. Caracas, Ediciones NuevaPolítica, 1984.

DOSSIERde la quinta república al psuv...De la QuINTA REPúBLICA al PSUV:PROCESOS ELECTORALESDE HUGO CHÁVEZ> DIANA C. PÉREZ MENDOZAEl Universal. Carcas, 7 de diciembre de 1998. Colección Hemeroteca Nacional.Últimas Noticias. Caracas, 16 de diciembre de 1999. Colección Hemeroteca Nacional.Últimas Noticias. Caracas, 4 de diciembre de 2006. Colección Hemeroteca Nacional.Últimas Noticias. Caracas, 4 de diciembre de 2006. Colección Hemeroteca Nacional.Uno de los principales pilaresde la democracia sonlas elecciones, procesoa través del cual los ciudadanosescogen a sus autoridades deforma libre y secreta. Durante laera puntofijista, los venezolanosacudían a las urnas cada cinco añospara elegir presidente, senadoresy diputados al Congreso de laRepública; nunca para discutirmodificaciones constitucionales,las cuales eran decididas porel Congreso, fiel imagen de lademocracia representativa. A finalesde los años ochenta se comenzarona efectuar elecciones de alcaldesy gobernadores, que antes erannombrados a dedo por el presidentede turno.Desde la llegada del presidenteHugo Chávez al poder en 1998, lademocracia venezolana ha tenidoun vuelco de 360°, ya que laselecciones se han hecho procesosfrecuentes, donde los ciudadanostenemos el derecho de decidir sobreaspectos trascendentales, comomodificaciones de la Constitución,reformas, enmiendas.Igualmente, en la Constituciónse introdujo la figura del referendorevocatorio, instrumento que da alsoberano la posibilidad de destituir auna autoridad antes de que terminesu mandato.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201231

DOSSIERde la quinta república al psuv...Colección Archivo de la Revolución.Últimas Noticias. Caracas, 4 de diciembre de 2006. Colección Hemeroteca Nacional.<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201232Todo ello explica que en losúltimos 13 años se hayan realizadomás procesos electorales (16 hastalos momentos), que durante los 40años de la democracia puntofijista(sólo 11 elecciones).La llegada de Chávez y laproclamación de la V República trajoconsigo transformaciones relevantespara nuestra democracia, donde laselecciones han sido un mecanismode cambio para la implantación de lademocracia participativa.La Asamblea NacionalConstituyenteEn las elecciones presidencialesrealizadas el 6 de diciembre de 1998,triunfó Hugo Chávez Frías con un62,46% de los votos, seguido deEnrique Salar Römer (31,48%)e Irene Sáez Conde (4,60%).Su primera medida de gobiernofue cumplir su principal promesa decampaña: llamar a una AsambleaNacional Constituyente pararedactar una nueva Constitución, loque generó una serie de conflictoscon los herederos de la vieja política,quienes utilizaron, sin éxito, diversosartilugios legales para impedirla.El <strong>25</strong> de abril de 1999 se efectuó elreferendo donde se preguntó alsoberano: ¿Convoca usted unaAsamblea Nacional Constituyentecon el propósito de transformar elEstado y crear un nuevo ordenamientojurídico que permita el funcionamientoefectivo de una democracia socialy participativa? Los resultadosdieron una sólida victoria al Sí con3.630.666 votos (87,75%), mientrasque el No obtuvo 300.233 (7,26%), yla abstención fue de 62,35%.El <strong>25</strong> de julio de 1999, se hicieronlas elecciones donde se escogierona los miembros de la AsambleaNacional Constituyente, con unarotunda mayoría de los miembrosdel Polo Patriótico, bando queapoyaba al presidente Chávez.La instalación de la AsambleaConstituyente trajo un nutridodebate de ideas, luego del cual seredactó una nueva Constitución, quefue aprobada en referendo nacionalrealizado el 15 de diciembre de1999, con los siguientes resultados:Sí, 3.301.475 (71,78%); No, 1.298.105(28,22%); abstención, 55,62%.Esa victoria sentó las bases de lademocracia participativa, y dioorigen a la primera Carta Magnavenezolana aprobada con el voto delos ciudadanos.Los referendosLos referendos han sido unsoporte de la democracia de la VRepública. Durante este períodolos venezolanos hemos tenido laoportunidad de participar y decidirsobre temas trascendentales, que enotras épocas eran discutidos por lascúpulas de los partidos sin ningunaparticipación popular.Diversos temas han sido resueltospor medio de referendos: propuestasde reformas constitucionales (comola del 2007 derrotada por un estrechomargen); la enmienda en el año2009, donde se aprobó que todos loscargos de elección popular pudieranser reelegidos más de una vez.1998: EL INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN“El asunto de la Constituyente no hay queverlo como la Constituyente por sí misma.La Asamblea Constituyente es apenasuna fase de un proceso constituyente,(…) hay que abrir un mecanismo deelección general que vaya mucho másallá de los partidos y, te respondo, yono voy a disolver partidos políticos, entodo caso los transformaría, que es mitesis. (…) Si Acción Democrática quierelanzar candidatos a la Constituyenteque los lance, pero las universidades,los sectores intelectuales, los sectoresuniversitarios, los sectores empresariales,los trabajadores, los militares retiradostambién tendrán derecho a lanzar suscandidatos a la Constituyente, en elecciónuninominal, que será muy distinto a esaselecciones para el Congreso que son porplanchas y la gente no sabe ni por quéestá votando. Tienen que ser personas dereconocida honorabilidad, para ir a esecuerpo máximo, para transformar las basesdel futuro venezolano. Esa es una grandiferencia con los métodos electorales quepermite que lleguen al Congreso diputadospor Barinas que nadie los conoce, o que sonunos corruptos y no hacen nada por sussupuestos representados”.Hugo Chávez Frías. 6 de marzo de 1998. En:José Vicente Rangel. De Yare a Mirafloresel mismo subversivo. Entrevistas alComandante Chávez Frías (1992-2012).Caracas, Ediciones Correo del Orinoco,2012, p. 211.

NUESTRAMÉRicA> CARLOS ALFONSO FRANCO GILLAS INVASIONES MERCENARIASWILLIAM WALKER en NICARAGUA(1855-1857)William Walker. Tomado de Library of Congress Online: http://www.loc.govA mediados del siglo XIX, el mercenario William Walker lideró una invasión a territorio nicaragüense con el finde tomar el control del país, acción cónsona con el auge expansionista estadounidense de la época. Walkerconcretó su objetivo el 12 de julio de 1856, al asumir la presidencia de Nicaragua luego de unas eleccionesamañadas, bajo el ojo permisivo del Gobierno de Estados Unidos.Colton, G.W. América Central, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Jamaica. New York, J. H. Colton, 1865.Tomado de David Rumsey Historical Map Collection.<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201234La llegada de Walkera CentroaméricaAl iniciar la vida republicana,Estados Unidos realizó una violentaexpansión con la que triplicó suterritorio al anexionarse las regionesde Louisiana, Nuevo México yCalifornia. Para la época, el conflictointerno en torno al esclavismofrenaba la extensión de este sistemahacia el norte, como se expresabaen el compromiso de Missouri de1820. En ese contexto, la acción deWilliam Walker en Centroamérica seenfocaba en continuar la expansiónde la nación norteña en zonas dondese pudiese practicar el esclavismolegalmente.Así, el agente de Walker, ByronCole, y el líder liberal nicaragüenseFrancisco Castellón, medianteun convenio acordaron organizaruna expedición para derrocar alrégimen legitimista (conservador)de Fruto Chamorro. El convenioestipulaba la contratación de300 hombres que adoptarían laciudadanía nicaragüense y lucharíanpor la causa liberal. Walker tuvodificultades y solo pudo reclutar a58 hombres que desembarcaronen Realejo (Nicaragua) el 16 dejunio de 1855. Estos mercenarios,conocidos como los inmortales,obedecían únicamente a Walker,quien pensó estar en territorio de

NUESTRAMÉRICALAS INVASIONES MERCENARIAS DE WILLIAM WALKER…gente inferior, como lo señaló en sudiario: “incitaba a la risa la traza deaquellos hombrecitos morenos queno vestían más uniforme que camisay pantalones de manta, que lesllegaban hasta la rodilla. La únicainsignia que los distinguía comosoldados de un Ejército era unacinta roja, con la inscripción: EjércitoDemocrático”.Los recursos de Nicaraguase agotaron en 17 meses deencarnizada guerra civil, por loque Walker optó por apoyar al queconsideró el más débil contra elmás fuerte, para aprovechar ladivisión. El Partido Democrático(liberal) que había hecho la guerraa Chamorro por su absolutismo, alalcanzar el poder, ya se encontrababajo el dominio de Walker. Ni elpresidente ni los ministros teníanautorización para hacer nada queno gustara a Walker, de actitudimperiosa y exigente. Los liberales,después de tantos años de lucha,se convirtieron en siervos delinvasor. Walker se apoyó en uncrecido ejército de aventureros,cuyo número aumentaba por cadavapor que llegaba a San Juandel Sur, y los liberales no queríandejarlo porque pensaban que si sealejaban de él, este se rodearía delos conservadores, a quienes temíanmás.La toleranciade Estados UnidosLas acciones de Walker enNicaragua fueron toleradas porel Gobierno de Estados Unidos, apesar de las repetidas protestasdiplomáticas. Esta actitud fue> Dragado del canal claro en San Juan del Norte del Puerto, en un intento de la firma privada estadounidense deconstruir un canal a través de Nicaragua.Tomado de Library of Congress Online: http://www.loc.govWILLIAM WALKER (1824-1860): EL FILIBUSTERO YANKEEOriginalmente, filibustero era un calificativo que se refería a los piratas quesaqueaban en las Antillas en los siglos XVII y XVIII. Dentro del panoramaestadounidense del siglo XIX, “filibuster” significa “sabotear” o “interrumpir”,refiriéndose a una táctica dilatoria usada por las minorías políticas de aquel paíspara demorar la aprobación de una ley. Walker, sin duda, forma parte de estosdesalmados aventureros. Estando en el poder en Nicaragua a partir de 1856, fuecapaz de declarar el inglés como idioma oficial y restablecer la esclavitud. Alrespecto diría en 1857: “el restablecimiento de la esclavitud del negro constituyeel medio más rápido y eficiente para que pueda establecerse permanentemente laraza blanca en Centroamérica (…) una comparación del negro de Africa con el delos Estados Unidos, y aun con el de Cuba y el Brasil, demuestra las ventajas de laesclavitud para esa raza inferior".Tomando de: E. G. Squier. Nicaragua; its people, scenery, monuments, resources,condition, and proposed canal. New York, Harper and Brothers Publishers, 1860.justificada con el hecho deque los ingleses continuabanocupando Belice, Roatán, la reservamisquita y San Juan del Norte. Elgobierno estadounidense exigióenérgicamente la desocupación deesos territorios, ya que ambas parteshabían convenido en el TratadoClayton Bulwer “que en ningúntiempo ocuparían, colonizarían,fortificarían, ni ejercerían dominioalguno sobre Nicaragua, Costa Rica,la Costa Misquita o parte algunade Centroamérica”. La apariciónde Walker como conquistador enNicaragua benefició a los interesesde Estados Unidos en esta cuestión.El presidente estadounidense,Franklin Pierce, buscaba serreelecto en los comicios de 1856, porlo que, para no perder popularidad,mantuvo una política poco definidaen los asuntos de Walker. Sinembargo, cuando su representanteen Nicaragua, Parker H. French,reconoció al gobierno de PatricioRivas, influido por Walker, losvoceros del derrocado gobiernonicaragüense denunciaron en laCancillería que EE UU avalabaun gobierno impuesto por unmemorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201235

NUESTRAMÉRICALAS INVASIONES MERCENARIAS DE WILLIAM WALKER…mercenario. El cuerpo diplomáticoresidente en Washington apoyólas protestas, forzando a Piercea desaprobar la conducta de suministro en Centroamérica. Alenterarse, Walker obligó a PatricioRivas a expedir el decreto del 22 deenero de 1856, mediante el cual secerraron las relaciones oficiales conEE UU y se revocaron los poderesconferidos a Parker H. French.<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201236La Compañía del TránsitoWalker obligó al Gobierno deNicaragua a revocar todas lasconcesiones y privilegios dela Compañía estadounidensedel Canal y de Tránsito porNicaragua, que no había cumplidosus compromisos, y dispuso elembargo de sus propiedades si nopagaba sus deudas. Los interesesde esta compañía propiciaronen buena medida el ingreso delos mercenarios a Nicaragua. LaCompañía, entre otras obligaciones,debía pagar anualmente 10 milpesos al Gobierno de Nicaragua,además del 10 por ciento sobre losproductos netos del tránsito. Alpresentarse Walker, autorizado porel Gobierno Provisional, pidiendoel arreglo de cuentas, la Compañíaeludió el asunto y le ofrecióhombres y vapores del lago para lasoperaciones militares que llevó acabo, además de 20 mil pesos.Walker reclamó a CorneliusVanderbilt, presidente de laCompañía, 412 mil pesos queesta adeudaba a Nicaragua porlas anualidades de 10 mil pesosy las utilidades del 10 por ciento.Vanderbilt alegó que la Compañía nohabía tenido utilidades, pero Walkercerró bruscamente la discusión aldecretar el 18 de febrero de 1856la confiscación de los buques ypropiedades de la Compañía. Eldespojo de las propiedades de la> Representación de la ejecución del Ministro de Guerra, Ponciano Corral, ante la catedral de Granada en Nicaragua,1855. Tomado de Library of Congress Online: http://www.loc.govCompañía fue un gran desafueropara Vanderbilt y sus socios,quienes de inmediato tomaron lasmedidas necesarias.La expulsión y findel mercenarioCon el fin de derrocar a Walker,Vanderbilt desplegó sus influenciaspor todas partes y entablócorrespondencia con los presidentesde América Central para impulsarlosen contra del enemigo común,prometiendo hombres, municionesy subsidios. Vanderbilt y sus sociosfueron así los aliados más activos delos gobiernos centroamericanos.Lo acontecido alertó a lasdemás naciones de la región, yaque se asumió a Nicaragua comouna colonia norteamericana, sinlegitimidad nacional, desde dondepodrían proyectarse invasionesestadounidenses en un futurocercano. Esta situación, junto a lafalta de reconocimiento oficial porparte del Gobierno de los EstadosUnidos a Walker, generaron unclima de tensión en Centroamérica.El 12 de julio de 1856, el líderinvasor se autoproclamó presidentede Nicaragua y tomó medidasabsurdas, como la imposición delinglés como idioma oficial del país.Todo esto originó la coalición delos ejércitos nacionales de CostaRica, Guatemala, El Salvador yHonduras, junto a la resistencianicaragüense, con el fin de expulsara William Walker y sus mercenarios,iniciándose así una guerracentroamericana.Tácticamente los ejércitoscentroamericanos estabanen desventaja, pero el factorcuantitativo los favorecía. Elconflicto se inició con una derrotade las tropas de Walker el 14 deseptiembre de 1856. Debilitadospor esa acción, los invasores nopudieron recuperarse nuevamente.El 1 de mayo de 1852, el generalguatemalteco José Víctor ZavalaCórdoba recibió en Rivas larendición de William Walker y loacompañó a San Juan del Sur,donde lo hizo abordar el barcoestadounidense St. Mary para

NUESTRAMÉRICALAS INVASIONES MERCENARIAS DE WILLIAM WALKER…que saliera de Nicaragua, con lapromesa de no regresar.Walker continuó considerándoselegitimo presidente de Nicaragua,por lo que realizó una nueva invasiónen septiembre de 1860 con unresultado totalmente inesperado, yaque las naciones de Centroamérica,con el interés colonial de por medio,contaban con el apoyo de GranBretaña, cuyo ejercito capturó aWilliam Walker el 12 de septiembrey lo ejecutó en la plaza central de laciudad hondureña de Trujillo.Este peculiar capítulo delexpansionismo estadounidense,expresado en una acción individualque fracasó, refleja la visióncontinental del norteamericano yes un antecedente notorio de laspolíticas imperiales de EstadosUnidos en el posterior siglo XX.•PARA SEGUIR LEYENDO…• Lehmann, A. Documentos relativos a laguerra contra los filibusteros. San José,Librería e Imprenta Atenea, 1956.• Obregón Loria, Rafael. La Compañía delTránsito 1856-1857. San José, Editorial UniversitariaCentroamericana, 1956.• Walker, William. La guerra en Nicaragua.San José, Editorial Universitaria Centroamericana,1976.CRONOLOGÍADE UN FORAJIDO8 de mayo de 1824William WalkerNace en Nashville,Tennessee, EE.UU.23 de noviembre de 1853Invade la Baja Californiaproclamando una repúblicahomónima y de corte esclavista.18 de enero de 1854Establece la República de Sonora,actual territorio mexicano, la cualpresidió por pocos meses.> Hacienda de Santa Rosa, Costa Rica, escenario de la derrota de Schlessinger (marzo de 1856).Tomado de Library of Congress Online: http://www.loc.gov16 de junio de 1855Al mando de 58 mercenarios,conocidos como “los inmortales”,invade a Nicaragua, iniciandoun conflicto bélico de granenvergadura.12 de julio de 1856Tras un año de guerra civil entreliberales y conservadores, Walkerlogra tomar la presidencia. Desdeel poder, auspicia campañascolonialistas hacia otros paísesnuestroamericanos.> Filibusteros reposando después de la batalla en sus cuarteles, 1856.Tomado de Library of Congress Online: http://www.loc.gov6 de febrero de 1857Es expulsado de Nicaragua, tras lasacciones del Ejército Unido de lasRepúblicas Centroamericanas.6 de agosto de 1860Al mando de 92 filibusterosdesembarca en el puerto de Trujillo,Honduras, y toman aquella ciudad.12 de septiembre de 1860Luego de ser capturado por lastropas hondureñas, es fusilado enla plaza de armas del puerto deTrujillo, Honduras.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201237

ENSAYO> ALExANDEr Torres IrIArTEEL LIBERTADOREN CINCO AUTORES VENEZOLANOSArturo Michelena. El Libertador en traje de campaña, 1895. Colección Asamblea Legislativa del EstadoAnzoátegui. Imagen cortesía Galería de Arte Nacional-Cinap.<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201238Caracterizar brevemente al Libertador Simón Bolívar en cinco de los más importantes intelectuales venezolanosdel siglo XX —respetando los diferentes estilos, corrientes literarias o historiográficas a que puedan estaradscritos— es la intención de estas notas, que emplazan a releer sus aportes sobre la vida y obra de SimónBolívar.

ENSAYOEL LIBERTADOR EN CINCO AUTORES VENEZOLANOSEl Cojo Ilustrado n.° 543. Caracas, 1 de agosto de 1914.> SANTIAGO KEY AYALA (1874-1959)Destacado ensayista, filólogo e historiador.De su obra escrita sobresalen Vida ejemplarde Simón Bolívar, Bajo el signo del Ávila,La descendencia lexicográfica de Bolívar,Los nombres de las esquinas de Caracas,entre otras. Fue individuo de número de laAcademia Nacional de la Historia (1916) y dela Academia Nacional de la Lengua (1914).El trinomio fundamentalLas letras venezolanas encuentran en Santiago KeyAyala un ensayista y académico de sobria prosa y“expresión castizada”. Su vocación se puede constataren El Cojo Ilustrado y Cosmópolis, sendos órganosdivulgativos en los cuales —más el segundo que elprimero— los nuevos modernistas encontraron tribuna.Este intelectual caraqueño escribe sobre el Libertadorcon una intencionalidad moral, con la finalidad de quelos jóvenes encuentren en el gran hombre un modelodigno de imitar.Key Ayala observa en Simón Bolívar un trinomiofundamental: soñar, proyectar y realizar. Todo joven—asegura— tiene derecho a soñar una nación másdigna. Así fue como el Libertador, pese a las tremendasdificultades, soñó con la libertad americana. Por otrolado, aparece la proyección, en la que recae el impulsoimaginativo que nos llevará a la meta, luego de unanálisis de la realidad. Y por último, la realización o laacción del sujeto: la voluntad. Como vemos, una tríadaque procura la acción liberadora.Sin esos pasos íntimamente relacionados, Bolívar enlugar del Libertador hubiera sido el “fantaseador”. Sinembargo, solo con realizaciones, con la acción, habríahistoria. Por eso —dice Key Ayala— los jóvenes debenestudiar al Libertador alejados de cualquier idolatría.Y esto implica que la ejemplaridad de Bolívar no sedebe medir por sus resultados, sino por los “recursosy métodos que puso en acción”. En este sentido, tieneque ser valorado por su audacia y empeño, virtudesprofundas que deben definir a la juventud venezolana.Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.> LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA(1902-1993)Docente de amplia trayectoria,político, escritor, miembro fundadorde Acción Democrática y candidato ala presidencia de la República por elMovimientoElectoral de Pueblo (MEP) en 1968.Entre sus obras resaltan El Estado y laeducación en América Latina y Laescuela nueva en Venezuela.> MARIO BRICEÑO IRAGORRY (1897-1958)Periodista, abogado, historiador, ensayista,diplomático y docente. Autor de Casa Leóny su tiempo, El regente Heredia o la piedadheroica, Mensaje sin destino, Los Ribera,entre muchas otras obras. Fue individuode número de la Academia Nacional de laHistoria (1930) y de la Academia Nacional dela Lengua (1932).La ejemplaridad creadoraMario Briceño Iragorry fue un autor de dilatadatrayectoria en defensa de la historia nacional. Suitinerario intelectual fue fructífero y productivo, teniendoen su hoja de vida diversas tareas como escritor,cronista, político y diplomático. La visión histórica deBriceño Iragorry es profunda, percibiendo en la figuradel Libertador un mecanismo para salir de nuestra“crisis de pueblo”.El Libertador, en el verbo de este trujillano, adquiereun desgarrador aliento de denuncia, pero tambiénde enseñanza. El autor de Mensaje sin destino nosacostumbró a vislumbrar el portento bolivariano en dossentidos: como artífice de la configuración ciudadanay como instrumento de nuestra estatura histórica ycultural. El Bolívar de Briceño Iragorry se nos muestracomo el defensor de una cosmovisión, que dispone losrecursos naturales a favor del ser humano. Ejemplosiempre vivificante de un sujeto que nos exhortaa dominar la geografía y someterla a los más altosintereses socioculturales. Esta premisa se sintetiza conla expresión “Venceremos a la naturaleza”.Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201239

ENSAYOEL LIBERTADOR EN CINCO AUTORES VENEZOLANOS<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201240El perenne magisterioEn Luis Beltrán Prieto Figueroa, Bolívar sería unpersonaje anchuroso, “oceánico”, como en su momentolo calificó Andrés Eloy Blanco. Más que un generalcuartelero, el ilustre caraqueño habría sido conductor depueblos con innegable calidad humana. Si bien hablardel Libertador sería hacerlo en torno a la figura de unestadista que fundó naciones, convertirlo en semidióssería nefasto, porque se eludiría la idea de que tambiénlos mortales pueden realizar grandes acciones; porende, mientras más humano, Bolívar cobra mayor valor.Así, si no bajamos al Libertador del caballo blanco ydel “oropel y brillo de su sable”, como nos lo muestranexaltadas biografías, lo estaríamos condenando a unculto paralizador.Para Bolívar la educación sería un mecanismoefectivo que robustecería la liberación del individuoacostumbrado históricamente a la esclavitud, laignorancia y la tiranía. De allí su sentencia de que“pueblo ignorante es instrumento ciego de su propiadestrucción”, hermana de la expresión, acuñada en sudiscurso ante el Congreso de Angostura de 1819: “Moraly luces son nuestras primeras necesidades”.Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.> ARTURO ÚSLAR PIETRI (1906-2001)Prolífico literato, ensayista, docente,columnista, historiador y político. Autorde una extensa obra en la que destacan,entre otros, los siguientes títulos: Lanzascoloradas, El camino de El Dorado, De unaa otra Venezuela, Letras y hombres deVenezuela, La isla de Robinson. Fue candidatopresidencial independiente en 1963.Fue individuo de número de la AcademiaNacional de la Historia (1960).La inagotable presenciaPor su parte, Arturo Úslar Pietri fue un intelectual degran trascendencia en las letras nuestramericanas, ycontribuyó de manera polémica a la comprensión de laciencia y la conciencia histórica. Además, se preocupópor acendrar en el venezolano el respeto y conocimientodel “hombre grande de América”.En Úslar Pietri, la ponderación de la figura y genio deBolívar está impregnada de un gran apasionamiento,que no elude la significación histórica del gran hombre.Lo califica de fundador de nuevas realidades y artíficede la creación americana. Equipara la estatura universaldel Libertador con el espíritu americano. Para esteautor, Bolívar sería, más que un hombre-circunstancia,un hombre-esencia. Para Bolívar lo americano noes materia inanimada sino realidad dinámica, queencierra en sí misma la “clave de nuestro destino” y quedebemos necesariamente conocer. En esto estribaría supeculiar pensamiento y su acertada acción mundial.Por otra parte, para el Libertador la América tambiénes la síntesis de un devenir culto y bárbaro que signael acontecer de la sociedad. Bolívar, como sujeto deproyectos, se tornaría profundamente pragmático,asimilando el pensamiento de la Ilustración, peroconvencido de que cada organización social debe tenersus propias fórmulas y sus exclusivas soluciones.Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.> JOSÉ LUIS SALCEDO BASTARDO(1926-2005)Docente, historiador, abogado, sociólogo ydiplomático. Profesor titular jubilado de laUniversidad Central de Venezuela. Son de suautoría Por el mundo sociológico de CecilioAcosta, Visión y revisión de Bolívar,El pensamiento político del Libertador,Historia de Carúpano, entre muchas otrasobras. Fue inidividuo de número de laAcademia Nacional de la Historia.Político creadorEn la pluma de José Luis Salcedo Bastardo, Bolívar tomauna trascendencia histórica de primer orden. Imbuido elLibertador en una “época de turbulencias” habría sidocrítico férreo de cualquier forma de anarquía.Para Salcedo Bastardo, como para otros estudiosos deBolívar, Simón Rodríguez fue el maestro del Libertador,preceptor bastante excéntrico que logró separarlo de larealidad tradicional y sus fundamentaciones escolásticas.Habría sido Rodríguez quien le proporcionara al jovenSimón una óptica creadora y lo aproximara a su vocación.La semejanza entre dos fuertes y díscolostemperamentos facilitaría la sólida amistad que semantuvo toda la vida. En la adolescencia y en el umbralde la adultez de Bolívar, Rodríguez ejercería benéficainfluencia, como lo referiría el Libertador en diferentesoportunidades. No obstante, no niega Salcedo Bastardoel aporte del marqués de Ustáriz en el inquieto blancocriollo durante su estadía en Madrid. Todo apunta asuponer que Bolívar recibió una educación integral,conjugada con lecciones de esgrima, equitación y baile,sumándole a todo esto inteligentes y acertados análisispolíticos.•

siglo xxIeL PUEBLO CUENTASU HISTORIA> palabras del hisTOrIADOr luis pellicer en la conmemorACIónDE los sucesos de abrIL de 2002<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201242> Chicho, vocero de la Fuerza Bolivariana MotorizadaFotografía: Carlos Velazquez.Como protagonista del devenir histórico, elpueblo venezolano ha construido la historiade nuestro país, acompañando a sus máspreclaros líderes, algunos de ellos, que sin venir delpueblo como nuestro padre Bolívar… se hizo pueblo.Un hombre que, en palabras del maestro José ManuelBriceño Guerrero, empalmó su obra “con el corazóncolectivo, y las circunstancias históricas donde actuó.El alto centro de pensamiento y afectividad, llamadoaquí corazón, origen de conocimientos ciertos yvoluntad eficiente, produciría nuevos actos —hechurasy hazañas— para enfrentar las nuevas circunstanciashistóricas”.El pueblo venezolano ha acompañado a otros líderes,que viniendo del pueblo, han traicionado su origen y asu pueblo. Pero, en los momentos más resplandecientesde nuestra historia, los hombres excepcionaleshan sabido seguir a su pueblo en las luchas por laconstrucción de una sociedad más justa, soberanae igualitaria. Así como lo hizo Bolívar hace 200 años,guiando un proceso de liberación política hacia ladignidad y la autonomía, no sólo de los venezolanos sinotambién de los latinoamericanos y del género humanotodo. Así lo hacen en nuestros días líderes como elcomandante Fidel y el comandante Chávez.Chávez, guiando la profundización del procesolibertario iniciado por Bolívar hace dos siglos, conduceal pueblo de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Franciscode Miranda y Ezequiel Zamora, en esta nueva etapaemancipadora, relumbrante de nuestra historia, que noen vano lleva el nombre del Libertador: la RevoluciónBolivariana. En este proceso liberador, el pueblo deChávez está construyendo -con su lucha y sacrificio, conalegría e inquebrantable voluntad histórica de libertad eigualdad- la esperanza de un mundo mejor, la realidadde una sociedad más justa.Pero ese pueblo hacedor de su propio presenteha sido históricamente execrado del relato de suslogros. La historiografía tradicional, conservadora yprofundamente excluyente, lo ha sacado de las páginasde los libros que cuentan la hazaña de su libertad yasea por negro, indio, blanco pobre, mujer, sexodiverso,campesino, obrero, veguero, arañero, niño, niña o>Público en el Teatro Teresa CarreñoFotografía: Inahir Manzur.

Participación de Sonia Vaamonde en el eventoFotografía Carlos Velazquez..siglo xxiel pueblo cuenta su historiaadolescente. Además, lo han marginado sobre todopor insumiso, rebelde, insurgente; porque no se dejasometer; por rebelarse contra toda forma de opresiónque haya pretendido y pretenda limitar su libertad ysoberanía.Uno de los logros políticos-ideológicos de larevolución bolivariana es y seguirá siendo: devolverleal pueblo su papel preponderante en la historia, perono para que ese papel se lo den exclusivamente losestudiosos de la disciplina, sino para que él mismose lo dé escribiendo, contando, diciendo su historia,transformando la historiografía y reescribiéndolacon su propia palabra y su propia voz. La RevoluciónBolivariana, a pesar de las críticas de los cancerberosde la historia escrita, está transformando el saberhistórico desde la manera de construirlo.¡Vamos a hacer la historia del pueblo, para el pueblo ycon el pueblo, que la contará, con su propia voz, porqueesa es la voz que expresa la verdad! Y porque como dijoese maestro que es el comandante Chávez:“¡La verdad es, en sí misma, subversiva y revolucionaria!”.Como parte de la conmemoración de los 10años de los sucesos de abril de 2002, laAsamblea Nacional y el Gobierno Bolivarianopresentaron este cómic sobre las vivenciasdel presidente Hugo Chávez desde el golpe deEstado del 11 hasta la insurgencia cívico-militarque lo rescató el día 13. El guión se basa enel libro Todo Chávez de Eleazar Díaz Rangely las ilustraciones en fotografías tomadas enesas horas.memorias DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201243

siglo xxinuevas fuentes para la historia de abril de 2002NUEVAS FUENTESPARA LA HISTORIA DE ABRIL DE 2002Memorias de Venezuela recomienda dos nuevas obras sobre el histórico golpe de Estado de abril del 2002, paraquien se interese en ampliar y contrastar sus conocimientos: Abril golpe adentro, de Ernesto Villegas Poljak, yDel 11 al 13, testimonios y grandes historias mínimas de abril de 2002, de José Roberto Duque.Fotografía: Wendy OlivoFotografía: Inahir Manzur.“La batalla final será en Miraflores”El Nacional puso a circular una edición extraordinariaque anticipó:—La batalla final será en Miraflores.No era metáfora. Los directivos del diario son parte delliderazgo antichavista. Entre ellos, razonarán despuéslos más suspicaces, debieron tener informaciónanticipada sobre el desvío de la marcha haciaMiraflores. (pp. 55-56).<strong>MEMORIAS</strong> DE VENEZUELAN° <strong>25</strong> / abril 201244ABRIL GOLPE ADENTROErnesto Villegas Poljak es comunicador social. Esdirector y articulista del diario Ciudad CCS y conduce lasección de entrevistas del programa “Toda Venezuela”,que se transmite por VTV. En la introducción a su obraapunta: “Es un libro que escudriña especialmenteen lo ocurrido «golpe adentro», es decir, del lado dequienes organizaron, dirigieron, alentaron, apoyarono acompañaron el golpe”. De seguidas, algunosfragmentos:Una detención inconstitucionalLos dos jóvenes alcaldes [de Chacao, Leopoldo López,y de Baruta, Henrique Capriles Radonski] rechazaronla petición de Rodríguez Chacín de ser sacado por elsótano del edificio e insistieron en hacerlo por la puertaprincipal, donde una multitud exaltada le propinó golpesy empujones [...].Legalmente, Rodríguez Chacín seguía siendoministro... (p. 171).