Jean-Claude Germain Rémy Tremblay Bruno Roy ... - L'Aut'Journal

Jean-Claude Germain Rémy Tremblay Bruno Roy ... - L'Aut'Journal

Jean-Claude Germain Rémy Tremblay Bruno Roy ... - L'Aut'Journal

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

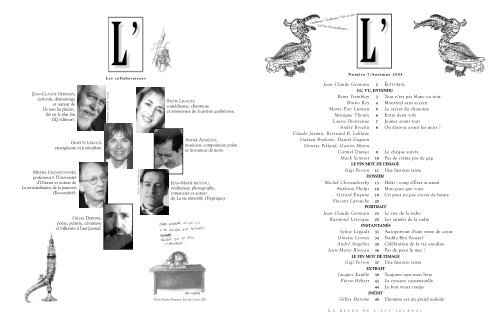

JEAN-CLAUDE GERMAIN,<br />

écrivain, dramaturge<br />

et auteur de<br />

De tous les plaisirs,<br />

lire est le plus fou<br />

(IQ éditeur).<br />

MICHEL CHOSSUDOVSKY,<br />

professeur à l’Université<br />

d’Ottawa et auteur de<br />

La mondialisation de la pauvreté<br />

(Écosociété).<br />

GINETTE LEROUX,<br />

enseignante et journaliste.<br />

GILLES DEROME,<br />

poète, peintre, céramiste<br />

et billetiste à l’aut’journal.<br />

Les collaborateurs<br />

PHOTO : JEAN-GUY THIBODEAU<br />

PHOTO : SIMON FERLAND<br />

SYLVIE LEGAULT,<br />

comédienne, chanteuse<br />

et amoureuse de la poésie québécoise.<br />

ANDRÉ ANGÉLINI,<br />

musicien, compositeur, poète<br />

et inventeur de mots.<br />

JEAN-MARIE BIOTEAU,<br />

réalisateur, photographe,<br />

romancier et auteur<br />

de La vie immobile (Tryptique).<br />

Tiré de Bande d’humains, L’oie de Cravan 2003<br />

Guillemet ! Guillemet ! Est-ce que<br />

j’ai l’air d’un guillemet ?<br />

<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Germain</strong><br />

<strong>Rémy</strong> <strong>Tremblay</strong><br />

<strong>Bruno</strong> <strong>Roy</strong><br />

Marie-Pier Luneau<br />

Monique Thouin<br />

Louise Bienvenue<br />

André Brochu<br />

<strong>Claude</strong> Jasmin, Bertrand B. Leblanc<br />

Gaëtan Brulotte, Daniel Gagnon<br />

Ginette Pelland, Gaston Miron<br />

Carmel Dumas<br />

Mack Sennett<br />

Numéro 7/Automne 2004<br />

Jacques Keable<br />

Pierre Hébert<br />

ÉDITORIAL<br />

Tout n’est pas blanc ou noir<br />

Montreal sans accent<br />

Le secret du chanoine<br />

Entre deux vols<br />

Jeunes avant tout<br />

Où étais-je avant les mots ?<br />

9 Le chèque suivra<br />

10 Pas de crème pas de gag<br />

LE FIN MOT DE L’IMAGE<br />

Gigi Perron 11 Une histoire triste<br />

DOSSIER<br />

Michel Chossudovsky 13 Haïti : coup d’État as usual<br />

Anthony Phelps 18 Mon pays que voici<br />

Gérard Étienne 19 Cri pour ne pas crever de honte<br />

Vincent Larouche 20<br />

PORTRAIT<br />

<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Germain</strong> 23 Le rire de la radio<br />

Raymond Lévesque 25 Les années de la radio<br />

INSTANTANÉS<br />

Sylvie Legault 33 Autoportrait d’une reine de coeur<br />

Ginette Leroux 34 Nadila Ben Youssef<br />

André Angélini 35 Célébration de la vie anodine<br />

<strong>Jean</strong>-Marie Bioteau 36 Pas de peau le mec !<br />

LE FIN MOT DE L’IMAGE<br />

Gigi Perron 37 Une histoire triste<br />

Toujours sans mon livre<br />

La censure consensuelle<br />

Le bon vieux temps<br />

INÉDIT<br />

Gilles Derome 45 L’homme est un grand malade<br />

L A R E V U E D E L ’ A U T’ J O U R N A L<br />

2<br />

LU, VU, ENTENDU<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

EXTRAIT<br />

39<br />

43<br />

44

LES COLLABORATEURS<br />

Renaud <strong>Germain</strong> • Michel Chossudovsky<br />

<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Germain</strong> • Raymond Lévesque<br />

Sylvie Legault • André Angélini<br />

Vincent Larouche • Ginette Leroux<br />

<strong>Jean</strong>-Marie Bioteau • Gilles Derome<br />

L’Apostrophe, 3575 boul. Saint-Laurent,<br />

bureau 117, Montréal, Québec, H2X 2T7<br />

Tél. : (514) 843-5236<br />

Télécopieur : (514) 849-0637<br />

Courriel : info@lautjournal.info<br />

ÉDITEUR<br />

Éditions du renouveau québécois<br />

DIRECTEUR<br />

Pierre Dubuc<br />

RÉDACTEUR EN CHEF<br />

<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Germain</strong><br />

SECRÉTAIRE À LA RÉDACTION<br />

Ginette Leroux<br />

DIRECTION ARTISTIQUE<br />

ET ILLUSTRATION DE LA PAGE COUVERTURE<br />

Olivier Lasser<br />

INFOGRAPHIE<br />

Réjean Mc Kinnon<br />

RÉVISION ET CORRECTION<br />

Jacques Serge<br />

COMITÉ DE RÉDACTION<br />

André Bouthillier, Gaëtan Breton,<br />

Ginette Guindon, Jacques Pelletier,<br />

Paul Rose<br />

IMPRESSION<br />

Alliance des professeures<br />

et professeurs de Montréal<br />

DISTRIBUTION<br />

Messageries de presse Benjamin<br />

9600 <strong>Jean</strong>-Milot, La Salle<br />

(514) 364-1780<br />

Dépôt légal: Bibliothèque du Québec<br />

Périodicité: 4 numéros par année<br />

(automne, hiver, printemps, été)<br />

ISSN: 1496-7537<br />

N o de convention postale: 1923722<br />

Numéro 7/Automne 2004<br />

LA REVUE DE L’AUT’JOURNAL<br />

2 • L’ A P O S T R O P H E<br />

La revanche des faire-valoir<br />

À la radio et à la télé, les intervieweurs sont de plus en plus saisis d’une grande<br />

torpeur intellectuelle. Depuis toujours, les interviewés ont été réquisitionnés pour<br />

fournir le matériau brut. En somme, ils sont la ressource naturelle. C’est la loi de la<br />

mise en marché du génie, du talent ou de la simple notoriété.<br />

Pour produire de la bonne copie ou être réinvités sur les ondes et au petit écran,<br />

les interviewés se doivent de renouveler périodiquement leur stock d’anecdotes et<br />

être prêts à lancer un regard amusé ou décapant sur tout et sur rien, bref à en mettre<br />

plein la vue comme un feu d’artifice. Mais encore faut-il que l’intervieweur ou l’intervieweuse<br />

soient à tout le moins des bons faire-valoir.<br />

Imaginez un straight postmoderne qui après chaque gag d’un Olivier Guimond ou<br />

d’un Gilles Latulippe demanderait au comique d’apprécier la qualité du rire qu’il vient<br />

d’obtenir et ensuite de le comparer à ceux qu’il a obtenus la veille avec le même gag.<br />

Est-ce que le public du mardi est plus réceptif que celui du vendredi ? Qu’est-ce qui<br />

se passe lorsque le public ne rit pas ? Est-ce que ça vous affecte ? On voit déjà la pluie<br />

de tartes à la crème qui s’abat sur le pauvre straight postmoderne, sans compter deux<br />

ou trois coups de pied au cul à l’ancienne.<br />

Malheureusement les interviewés ne jouissent pas de l’impunité des comiques et<br />

doivent se prêter à cette nouvelle mode de l’autocritique qui s’est emparée de la radio<br />

et de la télé. À une nouvelle vedette minute de Star Académie, on demande illico :<br />

Croyez-vous que la gloire va vous changer ? Il faudrait lui laisser le temps ! À l’ancienne<br />

gloire qui connaît un regain de popularité : Comment avez-vous vécu vos longues<br />

années d’insuccès ? Encore plus mal que vous ne pourriez l’imaginer ! Ou la classique :<br />

Comment expliquez-vous le succès imprévu de votre dernier disque ? Il était imprévu !<br />

Sans oublier : Qu’est-ce que vous avez pensé deux secondes avant d’entrer en scène ?<br />

Oh, mon dieu ! j’ai laissé mes phares de voiture allumés ! et la pièce dure deux heures<br />

sans entracte. Croyez-vous que vous allez être la même personne après avoir interprété<br />

ce rôle éprouvant ? Le plus éprouvant est d’être identifié au personnage ! Ou tout<br />

bêtement : Pourquoi avez-vous accepté ce rôle à ce moment précis de votre carrière ? Et la<br />

seule réponse que l’acteur pourrait honnêtement donner est qu’on le lui a offert précisément<br />

au moment où il s’était résigné à accepter que le téléphone ne sonnerait plus<br />

jamais.<br />

Peu leur importe qu’ils soient le cinquième ou le huitième choix, les acteurs<br />

comme les actrices ne jouent que les rôles qu’on leur offre aussi bien à la scène qu’à<br />

la télé ou au cinéma. C’est la loi de leur métier. Mais ils seront beaux joueurs, c’est la<br />

deuxième loi de leur profession : savoir mentir vrai. L’acteur racontera qu’il a beaucoup<br />

hésité avant d’accepter un rôle aussi exigeant sur le plan émotif. Il avait peur de<br />

ne pas être à la hauteur mais le réalisateur a apaisé ses doutes lorsqu’il lui a dit : Je ne<br />

vois personne d’autre dans le rôle ! C’est toi ou Alain Delon ! Et Delon coûtait trop cher !<br />

Ça fait rire et ça fait une bonne entrevue.<br />

La troisième loi est un précepte : le jeu est la seule vérité des comédiens. Pour<br />

interpréter un jeune Juif hanté par le souvenir de l’Holocauste dans Marathon Man,<br />

Dustin Hoffman s’était préparé, documenté, entraîné à la manière de l’Actors’Studio,<br />

mais il n’arrivait pas à comprendre comment Laurence Olivier pouvait littéralement<br />

se transformer sous ses yeux en l’incarnation du mal absolu qu’était son personnage<br />

inspiré de l’infâme docteur Mengele. Qu’est-ce que vous faites que je ne fais pas ? lui<br />

demande Hoffman. Et ce bon vieux Larry de lui répondre<br />

avec un brin d’ironie : Have you tried acting ?<br />

Toute vérité n’est pas psychologique : pour<br />

les comédiens, le jeu est la réponse ultime,<br />

l’acte, pas le commentaire.<br />

JEAN-CLAUDE GERMAIN<br />

BENJAMIN RABIER<br />

appliquer un onguent. Et la nuit est faite pour dormir. Il y a<br />

une façon de placer sa tête sur l’oreiller qui vous permet de<br />

ne pas entendre battre votre cœur. Toutes les horloges sont<br />

macabres.<br />

Une éraflure faite en jouant est automatiquement désinfectée<br />

avec du peroxyde, badigeonnée de mercurochrome<br />

rouge et couverte d’une bande aide, on dit aussi d’un diachylon<br />

résolutif. L’enfant d’un médecin n’a pas à lire le dictionnaire<br />

médical. La pharmacie familiale se renouvelle constamment.<br />

Une égratignure est traitée à l’iode, c’est brun et ça<br />

chauffe plus. Pendant une épidémie, lorsque les microbes<br />

courent le monde dans notre direction, toujours dans notre<br />

direction, les microbes du rhume, du rhume de cerveau, de<br />

l’influenza ou de la fièvre des foins – nommez-les ! – une petite<br />

lampe brûle sous une petite assiette de métal contenant un<br />

liquide noir. Son odeur bénéfique se répand et la maison sent<br />

l’iode et le camphre. Mais c’est dangereux pour les incendies<br />

: Faites attention au feu !<br />

Il est mal vu d’éternuer. Mettez vos mains devant votre<br />

bouche ! Nous portons en plus, attachées à notre camisole,<br />

nos médailles bénites. Saint Christophe n’a pas encore été<br />

destitué du martyrologe et il fait bien son travail. L’hiver, une<br />

fois par semaine, lorsque la grippe est mauvaise, les quatre<br />

enfants en caleçons s’étendent sur un grand lit avec des<br />

lunettes noires opaques pour s’exposer aux radiations mauves<br />

des rayons ultraviolets. Un privilège qui nous fait l’affreuse<br />

tête du Yves Montand de L’Aveu.<br />

Lorsque leur père est à la maison, les enfants ne vont pas<br />

à la toilette parce qu’il pose toujours un diagnostic et le plus<br />

souvent défavorable. Qui est allé à la selle ? C’est trop jaune,<br />

noir, vert. C’est trop. C’est trop dur, clair, mou. Ça sent acide<br />

ou amer. Ça a même un âge : c’est jeune, c’est vieux. Ça sent<br />

trop, pas assez. Notre père est un expert implacable. Il y a des<br />

parfums tenaces qui s’accrochent et il y en a des fuyants qui<br />

disparaissent aussitôt. Il faut savoir distinguer entre un parfum,<br />

une odeur et une fadeur. La fragrance est un piège dans<br />

tous les cas.<br />

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN<br />

POUR UNE DOSE PLUS FORTE<br />

Il faut connaître ses couleurs. Vivre sans laisser de trace<br />

ni pour l’œil, le nez ou l’oreille. Tu manges trop vite ! Tu ne<br />

mâches pas assez ! Tu bois de l’eau en mangeant ! C’est interdit.<br />

Tu te couches trop tard ! Tu as le teint cendreux ! Ta langue est<br />

blanche ! Tes dents sont jaunes ! Une rousseur rose Winsor et<br />

Newton n’est pas garance rose d’Alizarine et tout dépend de la<br />

grandeur de la tache et du membre sur lequel elle apparaît.<br />

Tes cheveux ne sont pas souples ! La lunule de ton index droit<br />

est mince, il faut boire plus de lait ! Tu cours trop ! Tu te promènes<br />

sous la pluie sans imperméable !Tu marches dans l’eau ! Tu as<br />

trop chaud en jouant ! Tu te tiens mal : ta colonne ! Tu forces<br />

trop : ton hernie ! Tiens ta tête droite ! Ne gratte pas ! Si tu as un<br />

orgelet, c’est parce que tu touches à ton œil avec tes mains sales !<br />

Ne crie pas : ta voix ! Attention aux<br />

bruits : tes oreilles ! Attention à la poussière<br />

: tes bronches ! Qu’est ce qui<br />

reste ?<br />

Je me souviens d’avoir eu sur<br />

la fesse droite un clou que j’ai eu le<br />

malheur de déclarer. J’en porte<br />

encore les marques. Mon grand-père<br />

m’a enroulé dans une grande serviette de<br />

bain mouillée. Le lendemain, ils étaient douze. Il les a crevés,<br />

un à un, pendant les dix jours que j’ai passé au lit. Parce qu’il<br />

est méthodiquement consciencieux, il se lave les mains avant<br />

de presser mes furoncles, inexorablement.<br />

Celui qui tousse une fois doit se mettre un thermomètre<br />

sous la langue et faire attention de ne pas le croquer, comme<br />

une hostie, à cause du mercure qu’il contient, qui est mortel.<br />

Le seul métal que je connais est un poison. La Suractiflore est<br />

une déesse pilule qui se transforme en suppositoire au besoin.<br />

Elle varie ses couleurs et ses formes et ses textures à l’infini.<br />

Je n’ai jamais su si la belle fille du tableau de Renoir est nourrie,<br />

elle aussi, aux suppositoires. Elle est pétante de santé. Je<br />

ne sais pas qui prend sa pression ? Qui lui regarde la pupille<br />

de l’œil ou le creux de l’oreille avec sa lampe ? Qui lui tape<br />

le genou avec un petit marteau ? Qui lui cherche les ganglions<br />

? Qui lui met un stéthoscope froid dans le dos ?<br />

Celui qui tousse encore une fois a droit à la piqûre. Un<br />

enfant fort ne se plaint pas. Il a de la veine. Un liquide froid<br />

aseptise la peau et aujourd’hui ce sera le bras gauche ou le<br />

droit ou la fesse droite et la gauche. L’espace à trous ne<br />

manque pas. Il vaut mieux ne pas faire de fièvre.<br />

Si vous toussez une troisième fois, c’est la radiographie.<br />

Dans son bureau, mon père utilise un équipement, une boîte<br />

à inquisition qui date du Moyen Âge par le style. Tout cependant<br />

fonctionne. Je compte les os d’un enfant de trois ans.<br />

J’apprend à les nommer. C’est ma première photo bébé. Pour<br />

reproduire l’image d’un os, l’élève partira d’une construction préliminaire<br />

simplifiée. Ce travail le conduira, presque à son insu, à<br />

dessiner l’os sous sa forme exacte et dans sa structure anatomique.<br />

(Chez l’éditeur Masson, le 25 janvier 1927, 10 F.) Mon père<br />

développe ses grands négatifs dans des cuves aménagées dans<br />

un vieux bain. La lumière, dans l’antre du sorcier, est jaune<br />

et un vieux réveil fait résonner son tic-tac de ferraille durant<br />

toute l’opération. Je ne vois pas mes sœurs et mon frère nus<br />

; je vois à travers. Comment aimer un os ?<br />

Nous ne sommes pas beaux comme les Courbet de la<br />

plaquette illustrée de la Galerie Rosenberg qui vend des pilules<br />

pour calmer vos nerfs et des œuvres d’art pour les exciter.<br />

Nous sommes maigres comme les Saints<br />

Suaires mexicains du grand livre de<br />

la tuberculose purulente. La vie<br />

n’est que prêtée. Si l’effet de la<br />

Suractiflore n’est pas immédiat,<br />

consultez votre médecin à nouveau.<br />

Il saura vous recommander<br />

une dose plus forte.<br />

L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 4 7

dage sur le côté gauche de la tête. On<br />

m’explique que je suis tombé sur un<br />

des coins de mon carré de sable. Il<br />

me semble que je vois encore mon<br />

petit habit blanc et jaune taché de<br />

sang. Les personnes qui m’entourent<br />

ont l’air heureux de me voir<br />

sain et sauf. Je me sens comme un<br />

visiteur qui revient de loin.<br />

Vous allez dire : Le grand-père chirurgien et les deux oncles<br />

médecins au chevet d’un enfant qui n’a perdu conscience que<br />

quelques instants, c’est un peu trop ! Eh bien non, vous vous<br />

méprenez. J’ai été élevé par un père médecin, fils de chirurgien,<br />

et par une mère, fille de médecin, et par deux oncles<br />

médecins dont l’un était marié à une garde-malade et par un<br />

grand-oncle chirurgien dont le fils aîné était orthopédiste, un<br />

autre grand-oncle dentiste et un troisième vétérinaire.<br />

Mon éditeur me dit : Enlevez ces deux ou trois médecins !<br />

même un roman y perdrait toute vraisemblance. Je n’en ferai<br />

rien. La consultation dans la famille n’était pas seulement fréquente<br />

mais régulière et obligatoire. On ne faisait que ça. On<br />

ne disait pas bonjour. On disait : Tu as bon teint ! tu as le nez<br />

embarrassé ! tu as la main moite ! Comment vas-tu ?<br />

Mon enfance se déroule dans une atmosphère antituberculeuse.<br />

À Sainte-Agathe où je passe mes vacances, il y a<br />

plusieurs sanatoriums. La fin de semaine, pour me désennuyer,<br />

il m’arrive souvent d’accompagner mon père qui sert<br />

de chauffeur à mon grand-père pour visiter un malade au<br />

mont Sinaï, le sanatorium juif. Les tuberculeux Canadiens<br />

français pour leur part sont soignés dans un sanatorium de<br />

langue anglaise. Sans doute parce qu’il est souvent trop tard<br />

pour les guérir et que pour faire comprendre qu’on ne veut<br />

pas mourir, il n’est pas nécessaire de le faire dans sa langue.<br />

Les prières récitées devant les mourants sont toutes en latin.<br />

Rendu là ça sert à quoi une langue ? Au ciel, toutes les langues<br />

sont comprises même si on les massacre parce qu’on en<br />

EN PLUS DE MON GRAND-PÈRE,<br />

MON PÈRE ET DEUX DE MES ONCLES<br />

SONT TOUS MÉDECINS<br />

ignore les règles. Dieu est le seul être qui ne donne jamais de<br />

dictées. Incapable de faire des fautes d’inattention, il ne fait<br />

que des fautes voulues et ne se sent pas tenu de parler exclusivement<br />

la langue de la majorité.<br />

Dans la voiture, au retour de la visite aux sanatoriums,<br />

je me souviens que, tout le long du trajet, il est beaucoup<br />

question d’hygiène, de microbes et de secours direct.<br />

Aujourd’hui, le secours est indirect et moins humiliant. La<br />

Suractiflore calme toutes les frayeurs. Elle vous aide à l’occasion<br />

à vous transformer. Elle rejoint l’intention de celui qui<br />

dessine : métamorphoser une passion en une seule ligne. Se<br />

vouloir une esquisse. Se garder léger comme un trait,<br />

4 6 • L’ A P O S T R O P H E<br />

Suractiflore<br />

QUI PRENDRA LA PRESSION DE LA BELLE<br />

FILLE DU TABLEAU DE RENOIR ?<br />

inachevé, presque inexistant. Chercher un bonheur fugitif et<br />

linéaire. Se dissocier de son plaisir. S’amuser dans son carré<br />

de sable comme le petit saint jésuite exemplaire qui joue<br />

maintenant à la balle. Vivre de son âme, généreusement, sans<br />

épaisseur. Ne pas mépriser son corps qui en se déformant trop<br />

cesse de vous informer. Qui fait l’ange ! L’endormir à petites<br />

doses répétées, l’éteindre. Devenir une épure de soi.<br />

S’amortir. L’accoutumance n’est pas automatique et la<br />

Suractiflore est légèrement mortifiante.<br />

Le midi et le soir, avant les repas, les quatre enfants que<br />

nous étions se plaçaient sur une seule ligne afin de prendre<br />

leur capsule de foie de morue et leur abécédaire de vitamines<br />

qui contenaient les sulfates, sulfures, sels et autres minéraux<br />

de A à Z, nécessaires à notre croissance et à notre excroissance.<br />

Et la cuillerée de sirop qu’il fallait avaler sans la goûter.<br />

C’est le rituel de l’indifférence. L’idée de discuter ne nous<br />

vient même pas à l’esprit. Ce que notre mère met dans notre<br />

assiette non plus. Notre mère sait ce qui est bon pour nous :<br />

la sorte de légumes qu’il faut manger ce jour-là, plutôt trois<br />

que deux, et la quantité. Le protestataire est condamné à l’avance.<br />

Nous avons toujours faim et autant que notre mère le<br />

dit.<br />

Nous n’avons pas mal au ventre ou à la tête. Il ne faut<br />

pas roter, il ne faut pas péter. Les bruits que vous faites sont<br />

les symptômes de vos malaises stomacaux et intestinaux et<br />

ceux de votre impolitesse. On ne met jamais son doigt dans<br />

son nez ou dans une oreille. Quand on touche, c’est pour<br />

Lu<br />

(GUERRE OUBLIÉE)<br />

Tout n’est pas<br />

blanc ou noir<br />

RÉMI TREMBLAY demeure l’un des rares<br />

Québécois à s’être engagé comme combattant<br />

dans la guerre de Sécession américaine<br />

(1861-1865). Remarquablement présenté et<br />

abondamment annoté par <strong>Jean</strong> Levasseur,<br />

le roman en partie autobiographique que<br />

<strong>Tremblay</strong> a tiré de son expérience,<br />

Un revenant (Éditions de la Huit, 2003),<br />

illustre la confusion dans les idées<br />

et les allégeances engendrée par<br />

cette guerre civile également célèbre<br />

pour ses camps d’extermination.<br />

Dans le convoi de chemin de fer,<br />

Eugène avait abordé le sergent de<br />

garde, et lui avait dit que, n’ayant<br />

pas été pris les armes à la main, il désirait<br />

ne pas être confondu avec les prisonniers<br />

de guerre. Je suis déserteur de l’armée fédérale,<br />

ajouta-t-il, et comme tel j’ai été envoyé<br />

à la frontière du Kentucky par le gouvernement<br />

confédéré. Plus tard, j’ai été ramassé<br />

par des soldats de l’armée nordiste de<br />

Burbridge qui m’ont amené avec eux à<br />

Saltville en qualité de domestique d’un de<br />

leurs officiers, mais je n’ai pas repris les<br />

armes contre la confédération et je désirerais<br />

qu’on prît de nouvelles mesures pour me<br />

rapatrier.<br />

Naturellement, Eugène avait eu<br />

grand soin de ne pas ajouter que, rendu<br />

à Gladesville, il s’était engagé dans l’armée<br />

confédérée, qu’il avait quittée<br />

quelques jours après sans autorisation. Il<br />

ne m’appartient pas de décider cette<br />

question, avait répondu le sous-officier,<br />

mais lorsque nous serons arrivés à<br />

Richmond, je verrai à ce que les autorités<br />

soient saisies de l’affaire.<br />

Une fois débarqués dans la capitale<br />

de la confédération, les prisonniers<br />

furent conduits en face de la fameuse<br />

prison Libby, où le sergent fit l’appel et,<br />

ayant constaté que tous étaient présents,<br />

il dit : S’il y a parmi vous des déserteurs,<br />

qu’ils sortent des rangs. Eugène ne se le fit<br />

pas dire deux fois. Un Américain suivit<br />

son exemple. Donner une idée du<br />

concert d’imprécations et de malédictions<br />

qui s’éleva du groupe de prisonniers<br />

serait chose difficile, et répéter les<br />

paroles un peu vives qui furent prononcées<br />

en cette circonstance ne serait<br />

guère poli. On huait les déserteurs, on<br />

les menaçait, on les insultait, on les<br />

maudissait, on les vouait au diable et on<br />

leur promettait bien de les pendre haut<br />

et court, si jamais on les rencontrait.[…]<br />

La prison Libby, de même que le<br />

Castle Lightning et la prison Pemberton,<br />

avait été autrefois une manufacture de<br />

tabac. C’était un grand bâtiment en<br />

brique à deux étages sur rez-de-chaussée,<br />

dont l’intérieur se composait de trois<br />

vastes salles superposées, communicant<br />

entre elles au moyen d’escaliers ouverts<br />

surmontés de trappes pratiquées à travers<br />

le plancher. Ces salles recevaient la<br />

lumière et le froid à travers des fenêtres,<br />

grillées mais dépourvues de vitres, qui<br />

donnaient d’un côté sur la rue principale<br />

et de l’autre sur la rivière James.<br />

Vu<br />

Les prisons de Richmond servaient<br />

surtout de dépôt et d’école de jeûne pour<br />

les prisonniers. Pendant les mois d’été, le<br />

personnel des détenus se renouvelait<br />

sans cesse, on les envoyait mourir de<br />

faim à Andersonville et à Salisbury; mais<br />

pendant l’hiver comme les armées ne<br />

livraient guère que des combats partiels,<br />

les prisons Libby et Pemberton offraient<br />

assez d’espace pour loger à peu près tous<br />

les prisonniers que l’on pouvait prendre<br />

dans les environs.<br />

Les prisonniers n’y perdaient rien :<br />

on mourait de faim tout aussi bien à<br />

Richmond qu’ailleurs et l’on avait au<br />

moins l’avantage de s’y trouver à l’abri<br />

d’un toit, tandis que les prisonniers<br />

d’Andersonville ou de Salisbury étaient<br />

exposés à toutes les intempéries de la saison.<br />

Aussi la moyenne de mortalité<br />

parmi les prisonniers de guerre y étaitelle<br />

beaucoup plus élevée qu’à<br />

Richmond. [Des 45 000 prisonniers qui passèrent<br />

par Andersonville, il est permis d’affirmer<br />

que 13 000 y ont péri.]<br />

En arrivant à la prison Libby, Eugène<br />

fut d’abord logé au rez-de-chaussée, où<br />

se trouvaient une centaine de nègres et<br />

une vingtaine de Blancs. Ce n’était certainement<br />

pas par esprit d’humanité que<br />

les rebelles avaient jugé à propos de laisser<br />

la vie sauve à ces prisonniers de<br />

l’espèce noire, genre esclave, de la<br />

famille des soldats fédéraux. On les avait<br />

d’abord employés à travailler aux fortifications<br />

sous le feu de l’ennemi, mais le<br />

général Butler, ayant aperçu ces travailleurs<br />

en uniforme fédéral et ayant<br />

constaté, en collant le plus grand de ses<br />

deux yeux au verre d’une lunette, que<br />

ces nouveaux terrassiers avaient été<br />

bronzés plus que de raison par le soleil de<br />

Virginie, s’était empressé de recueillir<br />

tous les officiers confédérés nouvellement<br />

tombés entre les mains des fédéraux<br />

et de les faire travailler aux fortifications<br />

sous le feu des rebelles.<br />

Conséquence : les rebelles avaient fini<br />

par ramener les nègres à la prison Libby,<br />

où ils espéraient que ces moricauds se<br />

rendraient très utiles en faisant damner<br />

les quelques Blancs qu’il plairait au geôlier<br />

de leur jeter en pâture.<br />

Tant que les nègres avaient travaillé,<br />

on leur avait donné en dehors un dîner<br />

assez copieux pour permettre à<br />

quelques-uns d’entre eux d’apporter le<br />

soir à la prison Libby, où ils passaient la<br />

nuit, un morceau de pain ou une tranche<br />

de lard fumé. Parmi les Blancs qui se<br />

trouvaient là, il y en avait qui traitaient<br />

les nègres avec un suprême dédain, ce<br />

qui ne les empêchait pas, lorsqu’ils<br />

croyaient ne pas être observés, de ramasser<br />

et de porter à leur bouche soit un os,<br />

soit une couenne qu’un nègre avait jetée<br />

après l’avoir mâchée pendant une heure<br />

sans réussir à l’avaler. […]<br />

Il y avait parmi les Blancs un soldat<br />

de cavalerie qui était un boxeur émérite.<br />

Entendu<br />

L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 3

Un rescapé du camp d’Andersonville<br />

Il commença avec un jeune nègre une<br />

partie amicale dans laquelle chaque<br />

boxeur cherchait à décoiffer son adversaire.<br />

Le Blanc eut le dessus. Il essaya un<br />

autre nègre, puis un autre, puis un autre,<br />

jusqu’à ce qu’il eût vaincu cinq ou six des<br />

plus adroits. Enfin, il se présenta un<br />

moricaud qui fit sauter le chapeau du<br />

cavalier, aux grands applaudissements<br />

des sombres Africains. Le Blanc se remit<br />

en garde, mais après quelques passes, son<br />

couvre-chef partit de nouveau; bref,<br />

après s’être fait découvrir sept ou huit<br />

fois, il écumait de rage et se mit à taper<br />

comme un sourd, les poings fermés en<br />

injuriant tous les nègres en général et<br />

son adversaire en particulier. Ce dernier<br />

para presque tous ses coups et lui servit<br />

une raclée des mieux conditionnées.<br />

Quelques Blancs voulurent intervenir;<br />

ils en furent quittes pour une bordée de<br />

horions qui donnèrent à leurs yeux une<br />

couleur tout africaine.<br />

À partir de ce moment, les vingt<br />

Blancs devinrent en quelque sorte les<br />

esclaves des cent nègres. C’était le<br />

monde renversé. À cette époque, à part<br />

la minuscule portion de pain, les prisonniers<br />

recevaient en outre, chacun, envi-<br />

4 • L’ A P O S T R O P H E<br />

ron une cuillerée d’une soupe faite avec<br />

des petites fèves noires. On apportait<br />

cela dans une espèce de cuveau fait avec<br />

un baril scié en deux. Les nègres<br />

manœuvraient de façon à empêcher les<br />

Blancs d’avoir accès au cuveau. La position<br />

était devenue intolérable.<br />

Les Blancs se plaignirent au geôlier<br />

confédéré qui leur dit : Ces nègres sont<br />

vos protégés, vos favoris, vos égaux ; vous<br />

vous êtes battus pour obtenir le privilège<br />

d’en faire vos maîtres, de quoi vous plaignezvous<br />

? Vous devriez bénir les mains noires<br />

qui vous frappent.<br />

Heureusement, au bout de quelques<br />

jours, les nègres furent tirés de la prison<br />

Libby pour être envoyés, on n’a jamais<br />

pu savoir où. D’autres prisonniers blancs<br />

arrivèrent en grand nombre. On les<br />

logea au rez-de-chaussée et l’on fit monter<br />

les anciens compagnons des nègres<br />

au premier, où se trouvaient déjà deux<br />

ou trois cents hommes, parmi lesquels<br />

Eugène reconnut avec terreur quelquesuns<br />

de ceux qui faisaient partie de l’escouade<br />

de prisonniers fédéraux en compagnie<br />

de laquelle il était arrivé à<br />

Richmond.<br />

(DÉFRANCISATION)<br />

Montreal<br />

sans accent<br />

BRUNO ROY s’insurge contre la dérive<br />

multilinguisante de l’administration du<br />

maire Gérald <strong>Tremblay</strong>. Dans un mémoire<br />

présenté à l’Office de consultation publique<br />

de Montréal en avril 2004, le président de<br />

l’UNEQ rappelle non sans raison que la distinction<br />

première de la métropole montréalaise<br />

n’est pas d’être multiculturelle – ce qui<br />

est à la portée de toutes les grandes villes –<br />

mais bien d’être française.<br />

Quel sens donner à une Charte montréalaise<br />

des droits et responsabilités si<br />

cette charte ne fait aucune mention<br />

liée à la préservation de la langue de<br />

la majorité à Montréal : la langue française<br />

? Le projet d’une charte montréalaise,<br />

lit-on, veut mobiliser les citoyens et les<br />

citoyennes de Montréal, mais jamais dans<br />

l’un ou l’autre des articles de cette char-<br />

te, il est question de préserver l’environnement<br />

linguistique de la majorité francophone<br />

à Montréal.<br />

Dès lors la question se pose : la langue<br />

est-elle une valeur en soi pour la<br />

ville de Montréal ? Peut-elle constituer<br />

une valeur de solidarité et d’inclusion ?<br />

Si le projet de charte montréalaise veut<br />

également protéger et enrichir l’habitat<br />

collectif dans un environnement économique,<br />

culturel et social, force est de<br />

constater que, dans ce projet de charte,<br />

l’environnement linguistique demeure<br />

une entière abstraction. À l’article 9, par<br />

exemple, on lit ceci : La sauvegarde du<br />

patrimoine architectural, historique et naturel<br />

de la ville participe aux droits culturels<br />

des citoyens et des citoyennes. Et les droits<br />

linguistiques ? La ville n’y participe pas ?<br />

Si Montréal a une fierté, c’est bien<br />

d’être français ! C’est ce caractère qui en<br />

fait l’intérêt et l’originalité comme<br />

métropole du Québec : un grand centre<br />

urbain à majorité française, le seul sur ce<br />

continent et la deuxième plus grande<br />

ville francophone après Paris. Dans les<br />

circonstances, on ne fait pas la promotion<br />

de Montréal en vantant son cosmopolitisme<br />

-toutes les grandes villes du<br />

monde sont cosmopolites. Non ! on doit<br />

centrer la promotion sur sa spécificité :<br />

une métropole française en Amérique<br />

du Nord.<br />

Montréal est une ville internationale<br />

de langue française, mais à trop vouloir<br />

la présenter comme une ville multiculturelle,<br />

on risque fort d’occulter ce<br />

qui la distingue de Toronto ou de<br />

Vancouver. L’un des effets pervers du<br />

bilinguisme institutionnel est d’amenuiser<br />

le rayonnement d’une grande capitale<br />

culturelle comme Montréal tout en<br />

L’homme<br />

est un grand malade<br />

qui s’ignore<br />

Inédit de GILLES DEROME<br />

Mon père recevait beaucoup d’échantillons<br />

des multinationales pharmaceutiques.<br />

Ces compagnies publiaient<br />

en même temps sur beau papier d’assez belles<br />

plaquettes d’art exclusivement réservées à<br />

messieurs les médecins.<br />

Calme et sommeil, dessins de peintres<br />

et de sculpteurs. De jeunes gardes-malades<br />

dessinées par Gauguin dorment sous les<br />

arbres. Elles ont pris le petit-déjeuner sur<br />

l’herbe avec les internes bleus de Matisse.<br />

Des résidents qui se reposent au lit empruntent<br />

à Manet ses noirs et à Dunoyer de<br />

Segonzac ses plus jolies parturientes.<br />

Dans les états anxieux, surmenage,<br />

angoisse, hyperémotivité, insomnie, la<br />

Suractiflore ramène le calme et procure le<br />

sommeil. Posologie : deux comprimés tous les<br />

soirs avant de se coucher. Cette dose fait<br />

disparaître toutes les frayeurs. Si l’effet n’est<br />

pas immédiat, consultez à nouveau votre<br />

médecin. La Suractiflore n’est pas mortifiante.<br />

Identifiée par Ovide à la nymphe<br />

grecque Chloris, épouse du Zéphyr et mère<br />

du Printemps, cette divinité devint dans<br />

mon esprit la déesse de seize ans du tableau<br />

de Renoir qui – vous pouvez m’en croire – peut causer du surmenage<br />

à celui qui veut l’acheter, de l’angoisse à celui qui en<br />

a la garde et de l’insomnie à l’hyperémotif qui en rêve. Je sens<br />

que pour être médecin et posséder toutes ces peintures, il<br />

faut être riche et ne pas tomber malade.<br />

À cinq ans, quand je tombe du deuxième étage – si c’est<br />

bien moi qui suis tombé – ce n’est pas trop grave. Je n’ai pas<br />

un corps à moi depuis quelque temps déjà. La santé c’est<br />

quand le corps n’est plus là. Une machine parfaite rêvée par<br />

Saint-Exupéry : l’avion qui se laisse oublier. Surtout quand<br />

vous exigez de lui ce qu’il ne peut pas donner. Comme le<br />

nageur qui entreprend seul la traversée d’un lac trop grand<br />

pour les forces qui lui restent. Ah ! si la machine peut tenir !<br />

La perfection de l’invention qui confine à l’absence<br />

d’invention.<br />

Le ronron dodu du chat-moteur sur la<br />

route de Saint-Jérôme en revenant des<br />

Laurentides. Mon père qui conduit tard la<br />

nuit n’est pas très fatigué et ma mère qui vit<br />

habitée par l’imminence d’une catastrophe<br />

et n’a aucune confiance en la vie nous fait<br />

réciter un chapelet complet. La récitation,<br />

à peine plus monotone que le paysage, se<br />

termine toujours avant que nous nous<br />

engagions sur le pont Plessis-Bélair qui est<br />

en bois et ça me rassure. Ne pas avoir un<br />

corps à soi est une habitude que l’on prend<br />

jeune en monde chrétien. Il appartient à<br />

Dieu de le détruire en échange de notre<br />

âme et ce n’est pas négociable comme dans<br />

Faust.<br />

Je m’éveille et je vois, penché sur moi,<br />

le visage de mon grand-père paternel :<br />

William James le chirurgien. Il porte au<br />

menton la barbe grise de Freud. Celle que<br />

ce dernier arbore en 1909 lorsqu’il atteint<br />

ses cinquante-trois ans. L’année où il publie<br />

L’analyse d’une phobie d’un petit garçon de<br />

cinq ans. Ça n’a rien à voir avec la mienne<br />

mais c’est mon âge à peu près. Je tombe et<br />

on fait venir mon grand-père chirurgien. C’est ma version<br />

des faits. Peut-être qu’il est à la maison pour une fête de<br />

famille ou à l’occasion de la naissance d’une de mes sœurs. Je<br />

ne le saurai jamais.<br />

Je suis étendu dans le lit de mes parents, dans la chambre<br />

à l’arrière de l’appartement où il entre beaucoup de soleil.<br />

Cette chambre ouvre sur un balcon du côté sud et donne sur<br />

le jardin des pères Dominicains. Un campanile adjacent à la<br />

chapelle Saint-Victor a été ajouté à la vieille église et j’entends<br />

sonner l’heure des cérémonies. La mort du Christ le<br />

matin et le trépas des paroissiens les après-midi.<br />

Dans la pièce, en plus de mon grand-père, il y a mon père<br />

et deux de mes oncles, tous trois médecins. J’ai un épais ban-<br />

L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 4 5

Le bon vieux<br />

temps<br />

Fulgence Charpentier,<br />

j’aimerais que vous nous rappeliez<br />

dans quel contexte la<br />

censure s’est imposée à partir<br />

de 1939, compte tenu que<br />

vous en étiez responsable du<br />

côté francophone.<br />

– La censure était d’abord<br />

une affaire d’informations militaires, mais elle touchait aussi<br />

l’opinion publique et les communications. Les journalistes, vous<br />

savez, ils ont leur caractère ! Ils n’accepteront pas aveuglément<br />

des ordres. Il faut s’entendre avec les journalistes pour qu’ils<br />

puissent suivre des directives.<br />

Mais si les directives n’étaient pas suivies ?<br />

– Qu’est-ce qu’on pouvait faire ? C’est une bonne question.<br />

La censure était préventive et aussi laissée à la discrétion<br />

des journalistes, à cause justement des directives en question<br />

qui étaient consignées dans un volume qui existe toujours. On<br />

n’avait pas vraiment de difficultés parce que les journalistes ont<br />

très bien compris ce qui se passait.<br />

Pourtant, avec Le Devoir en particulier, ça n’a pas été<br />

facile ?<br />

– Le Devoir n’essayait pas de renseigner l’ennemi, mais il<br />

cherchait plutôt à reproduire ce qui était contre la guerre, très<br />

souvent des articles provenant de journaux suisses. J’avais<br />

insulté un jour son directeur, Georges Pelletier, en lui disant :<br />

Est-ce que c’est sciemment que vous mettez ça dans la<br />

cinquième colonne ?<br />

Vous étiez censeur de toutes les publications, du livre<br />

et de la radio dont tous les textes d’ailleurs devaient être<br />

lus au préalable.<br />

– Pas tout à fait. On communiquait plutôt avec la station<br />

qui dépendait de nous pour obtenir la permission de diffuser et<br />

qui était consciente que violer les règlements l’exposait à se faire<br />

couper. C’est pourquoi, dans chaque poste, il y avait quelqu’un<br />

qui lisait les textes et disait : Cela peut passer, cela ne peut<br />

pas passer !<br />

L’image que vous donnez de la censure finalement est<br />

celle d’une censure douce ?<br />

– Il y a des choses qui nous étonnaient nous-mêmes.<br />

Chaque année on tenait nos assemblées avec le public, c’est-àdire<br />

avec les propriétaires de journaux. Si vous vous voulez<br />

vous plaindre, dites-le nous. Chaque fois, ils nous ont répondu<br />

la même chose : On est heureux de ne pas renseigner l’ennemi<br />

et de suivre des règlements qui ne nous nuisent pas.<br />

Si vous en voulez d’autres, dites-le nous, on en discutera.<br />

C’était inutile à ce moment-là de faire des recommandations.<br />

Propos recuillis par PIERRE HÉBERT,<br />

La censure 1920-1960, Voix et images, Hiver 1998.<br />

4 4 • L’ A P O S T R O P H E<br />

ditoire, qui de son succès de vente, qui d’un<br />

quelconque sujet qui mette en vedette non<br />

pas l’écrivain mais sa personne et son<br />

extraordinaire bagout.<br />

Il peut arriver qu’on les invite dans les<br />

émissions du genre intimiste. Les pires !<br />

Comme si nous, dans nos chaumières, on ne<br />

s’en foutait pas royalement de savoir si tel<br />

auteur connu écrit le matin plutôt que le<br />

soir et quel est son état d’âme en hiver, si<br />

telle écrivaine vedette écrit à l’ordinateur<br />

ou à la plume d’oie, si telle ou tel vit des<br />

angoisses personnelles, si son enfance a été heureuse, si elle<br />

dort nue, s’il est bain ou douche, thé ou café !<br />

Le plus extraordinaire de tout cela, quand on y pense,<br />

c’est précisément notre silence collectif, notre incroyable<br />

tolérance face à cette situation. Nous, l’auditoire propriétaire<br />

de cette télévision dite publique, nous acceptons pareil<br />

comportement sans mot dire, ou presque ! À commencer, au<br />

cœur de cet auditoire, par les premiers intéressés, les écrivains,<br />

auteures, critiques et les organisations qui les rassemblent.<br />

Comme s’ils acceptaient de bonne grâce ce bâillon<br />

qu’on leur impose ! Faut dire que l’ayant toujours porté, ils<br />

ont peut-être fini par croire que c’était normal. Une sorte de<br />

syndrome de Stockholm qu’on pourrait ici appeler syndrome<br />

de Radio-Canada.<br />

Cela dit, avant de lancer la pierre, reconnaissons que,<br />

pour briser le mur d’indifférence dressé par les médias face<br />

aux revendications populaires ou citoyennes, il faut consentir<br />

à y mettre beaucoup de temps, de concertation et d’effort. À<br />

cet égard, les choses ont commencé à changer quand, à la fin<br />

novembre 2003, devant l’édifice de Radio-Canada, l’UNEQ<br />

a rassemblé une centaine de ses membres pour venir y crier<br />

leur colère contre le silence de la télévision. […]<br />

LA TÉLÉVISION PUBLIQUE<br />

ASPHYXIE LA PENSÉE<br />

QUÉBÉCOISE<br />

Après plus de 50 ans d’existence, il serait peut-être temps<br />

que la télévision publique, la nôtre, celle qui vit de nos<br />

impôts et de nos taxes, cesse d’asphyxier littéralement, sans<br />

nécessairement toujours s’en rendre vraiment compte, la<br />

pensée. La pensée québécoise, ouverte sur le monde mais que<br />

le monde entend bien peu, puisqu’on lui refuse la tribune la<br />

plus populaire, la télévision. Si notre propre télévision ne<br />

donne pas la parole à celles et ceux d’entre nous qui nous<br />

expriment, nous et le monde, quelle télévision d’ailleurs au<br />

monde le fera ?<br />

l’empêchant d’occuper sa place comme<br />

l’une des grandes villes françaises du<br />

monde. Montréal se doit d’être la porte<br />

d’entrée en Amérique de la culture française<br />

mondiale et sa tête de pont.<br />

Plus la culture montréalaise favorisera<br />

l’accès des communautés ethniques<br />

à la culture majoritaire de langue française<br />

et permettra réciproquement aux<br />

cultures minoritaires de nourrir la culture<br />

de la majorité, plus elle sera près de<br />

son expression réelle en territoire montréalais.<br />

La dynamique de l’échange<br />

interculturel fait appel à une ouverture<br />

simple et généreuse aux différences.<br />

L’art d’habiter une ville comme<br />

Montréal, de la représenter, de la jouer,<br />

de la chanter et de l’écrire est un savoirvivre<br />

qui se traduit par un accueil<br />

respectueux de toutes les cultures dans<br />

une langue commune, le français en l’occurrence.<br />

C’est la raison pour laquelle<br />

dans sa nouvelle Charte des droits et<br />

responsabilités, la ville de Montréal doit<br />

s’engager formellement à protéger le<br />

français, la langue de la majorité sur son<br />

territoire. Il en va non seulement de la<br />

responsabilité d’une métropole mais du<br />

patrimoine de tout un peuple.<br />

(MARKETING)<br />

Le secret<br />

du chanoine<br />

MARIE-PIER LUNEAU poursuit des<br />

recherches sur les stratégies d’écrivains. Son<br />

essai Lionel Groulx Le mythe du berger<br />

(Leméac, 2003) est le fruit d’une confrontation<br />

entre la correspondance de l’écrivain et le<br />

discours mythique sur sa figure d’auteur.<br />

Derrière la pose d’un modeste écrivain<br />

d’histoire qu’il aimait se donner, le chanoine<br />

se révèle un carriériste de première, doublé<br />

d’un redoutable publiciste.<br />

Lionel Groulx est probablement un<br />

des premiers auteurs de best-sellers<br />

au Québec. Les Rapaillages, contes<br />

publiés pour la première fois en recueil<br />

en 1916, ont été imprimés à quelque<br />

65 000 exemplaires au XX e siècle. La<br />

deuxième édition de 1919 était déjà tirée<br />

à 25 000 exemplaires, alors que quelque<br />

8 000 exemplaires avaient été écoulés<br />

entre 1916 et 1919. Les ventes étaient<br />

donc massives et rapides. Le seul talent –<br />

notion ô combien vague ! – d’un écrivain<br />

peut-il à lui seul expliquer un tel<br />

succès ?<br />

On pourrait donner des chiffres<br />

semblables pour les deux romans de<br />

Groulx et pour plusieurs de ses essais historiques.<br />

On en arriverait aux mêmes<br />

questions. Comment un tel phénomène<br />

se produit-il dans le marché du livre ? De<br />

quels facteurs externes au texte dépendil<br />

? Est-ce que, par exemple, le fait que<br />

Groulx ait encensé lui-même, sous<br />

pseudonyme, son roman L’Appel de la<br />

race pendant plusieurs mois dans sa<br />

revue L’Action française, a pu contribuer,<br />

un tant soit peu, à écouler rapidement<br />

les trois mille premiers exemplaires ?<br />

Lionel Groulx est un des premiers<br />

auteurs de best-sellers au Québec parce<br />

qu’il s’est hissé lui-même au haut du palmarès<br />

à force de stratégie littéraire. […]<br />

Groulx est partout à L’Action française,<br />

non seulement sous son nom propre,<br />

mais encore sous de multiples noms de<br />

plume, la plupart empruntés aux compagnons<br />

de Dollard des Ormeaux. Une<br />

étude exhaustive des textes publiés par<br />

Groulx sous pseudonyme dans la revue<br />

m’a vite portée à constater que ces<br />

masques sont les plus fidèles admirateurs<br />

de son œuvre. Groulx parle effectivement<br />

de lui-même ou de ses livres dans<br />

63 % de ses textes publiés sous un nom<br />

d’emprunt dans L’Action française. Entre<br />

1920 et 1925, années au cours desquelles<br />

il consacre le plus clair de son temps<br />

à l’œuvre de L’Action française, il est<br />

question de lui dans 56 des 60 textes<br />

qu’il publie sous pseudonymes. Voilà<br />

bien une tactique qui a pu permettre à<br />

l’écrivain de créer un effet d’omniprésence<br />

sur la scène intellectuelle, si bien<br />

qu’on ne s’étonnera pas de voir ses correspondants<br />

lui répéter inlassablement<br />

qu’il est l’âme de L’Action française et que<br />

tous les succès récoltés par la revue lui<br />

reviennent de droit. […]<br />

Dans ses Mémoires, Lionel Groulx<br />

avance innocemment à propos de son<br />

roman Au cap Blomidon : Dans le monde<br />

de mes amis, il fallait s’y attendre, ce fut le<br />

concert d’éloges coutumiers. Il fallait s’y<br />

attendre, certes, puisque Groulx luimême<br />

orchestre une campagne de publicité<br />

digne d’un grand stratège. Omer<br />

Héroux se dit prêt à publier toute critique<br />

du roman dans Le Devoir : Groulx<br />

commence la chasse aux louanges.<br />

Le 28 novembre 1932, il écrit à<br />

Georges Courchesne une lettre dans<br />

laquelle, en demandant une critique, il<br />

rejette subtilement la responsabilité<br />

d’une campagne publicitaire favorable<br />

au Cap Blooming sur Omer Héroux. Il<br />

faut remarquer encore une fois comment<br />

l’écrivain, feignant l’indifférence devant<br />

la critique, fournit pourtant un canevas<br />

au rédacteur.<br />

Non seulement il s’intéresse au discours<br />

critique sur ses livres tout en prétendant<br />

y être froid, mais il tente en plus<br />

de l’orienter. Le procédé devient courant<br />

dans le discours de Groulx : M. Héroux<br />

m’a téléphoné hier pour me dire le bien qu’il<br />

L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 5<br />

NORMAND HUDON

vous a plu de dire, l’autre soir, au Cercle, de<br />

Au cap Blomidon. Et il a ajouté : Son<br />

Excellence avait d’autant plus de mérite<br />

qu’elle disait ce bien hors la présence de<br />

l’auteur.<br />

Et il a encore ajouté : Pourquoi ne<br />

demanderiez-vous pas à son Excellence<br />

quelques mots d’appréciation qui<br />

seraient insérés sous notre rubrique : Le<br />

sentiment du lecteur ? Vous aurez peutêtre<br />

observé, en effet, que depuis quelques<br />

jours, Le Devoir publie, en 3 e page, au bas<br />

de la première colonne, Le sentiment du<br />

lecteur sur Au cap Blomidon.<br />

Je ne vous demande pas, mon cher<br />

Seigneur, une appréciation littéraire, bien<br />

que vous soyez compétent en la matière.<br />

Mais peut-être pourriez-vous ramasser, en<br />

quelques lignes, 7 à 8, votre sentiment sur le<br />

dynamisme moral du petit livre s’il en a un,<br />

et, par exemple, ce qu’y pourrait trouver<br />

notre jeunesse pour qui je l’ai écrit.<br />

Monseigneur Courchesne rédige<br />

l’article et recommande particulièrement<br />

le roman à la jeunesse, comme le<br />

souhaitait Groulx. (…) On ne peut<br />

manquer de remarquer que la rubrique<br />

Le sentiment du lecteur sur Au cap<br />

Blomidon, publiée dans Le Devoir, appartient<br />

à ce qu’on appelle parfois à l’époque<br />

la critique-réclame. D’emblée, le<br />

titre est factice, puisque le lecteur qui<br />

donne son sentiment n’est pas choisi au<br />

hasard, mais est invariablement un<br />

inconditionnel de Groulx. (…)<br />

Quatorze textes laudatifs sur Au cap<br />

Blomidon sont parus dans Le Devoir entre<br />

novembre 1932 et mars 1933, donc en<br />

l’espace de cinq mois. Pas étonnant que<br />

le mémorialiste souligne si souvent la<br />

contribution exceptionnelle d’Omer<br />

Héroux à sa carrière d’écrivain ! En<br />

décembre 1932, Groulx écrit à Robert<br />

Rumilly : Je suis un peu surpris, je vous l’avoue,<br />

du généreux accueil que l’on fait à ce<br />

qui fut véritablement pour moi un véritable<br />

divertissement de vacances.<br />

Peut-il vraiment être surpris de l’accueil<br />

favorable réservé à son roman,<br />

alors qu’il sollicite lui-même moult critiques<br />

? Non, feindre l’étonnement fait<br />

partie de sa construction d’une image<br />

d’écrivain mythique détaché du sort<br />

matériel de ses livres.<br />

6 • L’ A P O S T R O P H E<br />

(RÉCIT DE VOYAGE)<br />

Entre<br />

deux vols<br />

MONIQUE THOUIN a tiré Empreintes de<br />

séjour (Éditions Trois-Pistoles, 2004) de ses<br />

premières impressions du Chili et de<br />

l’Argentine. Complété par une riche iconographie<br />

populaire et une suite d’encadrés<br />

pertinents sur l’état politique des lieux, le<br />

livre nous entraîne dans la foulée d’une<br />

voyageuse qui, entre le dépaysement et l’étonnement,<br />

découvre que quitte à s’y prendre<br />

à deux fois pour le prouver, tous les<br />

hasards ne sont pas heureux.<br />

Arrivée à destination, quelle compagnie<br />

d’autobus choisir pour gagner<br />

Buenos Aires ? Chauffeurs de taxi<br />

comme des maringouins après moi. Je les<br />

fuis et tombe dehors sur la file bruyante<br />

des voyageurs attendant le minibus<br />

Tienda Leone, tente d’acheter 17 $ US le<br />

billet nécessaire, mais le préposé m’expédie<br />

cavalièrement et me fait signe de me<br />

fondre dans la foule, ce que je fais,<br />

contrariée de ne pas saisir son système.<br />

À ma droite, un homme s’agite, crie<br />

que non, il ne va pas attendre une demiheure<br />

de plus. Je lui demande en espagnol<br />

de m’expliquer lentement ce qui se<br />

passe et il me répond en anglais qu’il est<br />

argentin, avocat et vit à Washington<br />

depuis 30 ans, que ses compatriotes sont<br />

tous des incompétents, qu’il a un rendezvous<br />

d’affaires et qu’on ne va pas nous<br />

prendre lui et moi dans le prochain minibus<br />

car toutes les places en sont vendues.<br />

Ce sur quoi il se remet à hurler<br />

après le préposé, qui finit par le calmer<br />

en lui affirmant qu’on va nous transporter<br />

en voiture jusqu’au centre.<br />

Le bus parti, un chauffeur en livrée<br />

nous ouvre les portes de sa quasi-limousine,<br />

avocat autoritaire devant et moi<br />

derrière. Service express, on me dépose à<br />

l’hôtel choisi dans mon Routard mais,<br />

même si j’avais téléphoné, pas de chambre<br />

disponible. Je marcherai jusqu’à mon<br />

deuxième choix.<br />

•<br />

Irai-je à Iguazu, ce parc national de<br />

65 000 hectares, antre de 275 chutes aux<br />

gorges tapissées d’orchidées ? Une heure<br />

d’avion à peine, me dit la blonde épouse<br />

du patron de l’hôtel en berçant son nouveau-né<br />

sur sa petite poitrine et elle ressemble<br />

à ma sœur. Ils vont garder mon<br />

gros sac à La Recoleta le temps de mon<br />

excursion vers le Nord-Est.<br />

•<br />

Montevideo, capital nacional de la<br />

orchidea. Il est 10 h 40. Millions de tronc<br />

d’arbres empilés et sapins ressemés, on se<br />

croirait dans le film de Desjardins, couleurs<br />

et espèces mises à part. À l’écran de<br />

télé du boui-boui, on souligne l’anniversaire<br />

de l’assassinat de John Lennon.<br />

Dans le bus, à tue-tête, Céline Dion,<br />

Talk about love…je capote.<br />

•<br />

Orage, averses, on ne m’a pas prévenue,<br />

fin de la saison des pluies. Genou<br />

blessé sur rue pavée de pierres mal assorties<br />

et on m’a presque vidé mon portefeuille<br />

alors que j’étais tombée endormie.<br />

La seule banque du lieu est fermée, car<br />

entrée en fonction du nouveau président<br />

du pays. Ulysette est contrariée, voyeur à<br />

la fenêtre de sa chambrette de la<br />

Residencial Liliane qui s’en fout mais<br />

éperdument, goutte sur le point de faire<br />

déborder un verre saturé d’insatisfaction<br />

! Argent pour un repas, le seul pendant<br />

les deux jours que je suis forcée de<br />

passer dans ce bled car billet d’avion<br />

inchangeable et je dois garder quatre<br />

pesos pour le collectivo vers l’aéroport.<br />

•<br />

Vendredi, je suis affamée. Il pleut<br />

des fleuves, le Parana va-t-il déborder ?<br />

Eau rouge à hauteur des chevilles.<br />

L’Italienne croisée dans la jungle hier<br />

tarde à arriver au terminus d’autobus,<br />

seul être gentil rencontré dans les parages<br />

de Porto Iguazu et pendant deux<br />

heures, transie et écœurée, je l’espère.<br />

Alessandra, qui vit à Rome et travaille<br />

dans le pétrole, arrive et je renais, serrant<br />

mes quatre misérables pesos dans ma<br />

main et qu’on en finisse. L’assistant du<br />

conducteur nous vend nos précieux<br />

LE LIVRE N’A JAMAIS EU LA PARTIE BELLE<br />

À AUCUN MOMENT DE L’HISTOIRE<br />

DE RADIO-CANADA<br />

primes d’assurance-chômage et l’opposition à la mondialisation<br />

soutenue par nos gouvernements.<br />

Ces débats n’auront pas lieu alors même que, sur tous ces<br />

sujets, on trouve chez nous une grande variété de chercheuses,<br />

d’écrivains, d’essayistes et de poètes qui ont des choses à<br />

dire. Et pourquoi toutes ces personnes ne seraient-elles pas<br />

conviées à mener publiquement ces débats ? Parce que les<br />

réunir, leur donner la parole, leur proposer de débattre entre<br />

eux, en public, sur des sujets chauds dont on parle peu, équivaut<br />

forcément à reconnaître que la critique du pouvoir<br />

dominant est une pratique démocratique acceptable ! Ce qui<br />

est inimaginable ! La té1évision, plus que les autres médias,<br />

a peur des visages nouveaux qui ne voient pas nécessairement<br />

le monde par le prisme du pouvoir dominant. C’est<br />

trop risqué ! Elle s’abstient. Au fond pour être plus exact,<br />

disons qu’elle ne refuse pas le droit de parole : elle se contente<br />

de ne pas l’offrir.<br />

En lieu et place, pour meubler les ondes d’une manière<br />

distrayante, la télévision présentera des quiz, des variétés, des<br />

téléromans, du cinéma, quelques bulletins de nouvelles. Tout<br />

cela, comme le suggère Pierre Bourdieu, prend du temps, du<br />

temps qui pourrait être employé à dire autre chose. Or, le temps est<br />

une denrée extrêmement rare à la télévision. Et si l’on emploie des<br />

minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c’est que ces<br />

choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où<br />

elles cachent des choses précieuses.<br />

Censure par cachotterie, censure par omission, censure<br />

invisible, gants de velours et rideau de fer, d’où la difficulté de<br />

l’appréhender et de la dénoncer de manière crédible. […]<br />

À la télévision, déplore l’écrivain et journaliste Hervé<br />

Fischer, les intellectuels n’ont droit qu’au murmure. Ils n’ont<br />

pas leur place. Ne la veulent-ils pas ? Ou n’y sont-ils guère admis<br />

parce qu’ils y paraîtraient mauvais acteurs, trop dramatiques ou<br />

trop élitistes ? On semble le croire, mais cela reste à prouver : il s’agit<br />

plutôt d’un préjugé répandu, ce que démentent bien des exemples<br />

d’intellectuels qui savent aussi percer l’écran.<br />

La règle veut que pour passer à la tévé, un écrivain doive<br />

remporter un prix prestigieux comme Yann Martel, avoir<br />

signé une œuvre qui obtient un succès populaire exceptionnel<br />

comme Marie Laberge ou alors être un verbomoteur sympathique<br />

et d’un naturel très accrocheur comme Dany<br />

Laferrière. Toutes qualités qui font les vedettes.<br />

Plus gênant encore : de ces auteurs<br />

conviés sous les projecteurs, on attend<br />

rarement qu’ils émettent leurs idées sur<br />

les grands sujets de l’heure, qu’ils commentent<br />

l’actualité ou présentent une<br />

quelconque réflexion. Tout ce qu’on leur<br />

demande, c’est de nous parler du prix<br />

obtenu et d’en mettre plein la vue à l’au-<br />

NORMAND HUDON<br />

La censure consensuelle<br />

La censure au niveau profond désigne une entreprise<br />

de balisage, de programmation. Dans un premier temps,<br />

elle vise à instituer le dicible et, ainsi, son effet est de<br />

cacher toute parole divergente. Dans un second temps, la<br />

censure profonde préventive vise à faire cacher un propos<br />

discordant, par des interventions préalables de nature privée.<br />

Sur le plan de la manifestation, c’est-à-dire lorsque le<br />

discours profond a été si inefficace que se produit un discours<br />

hétérodoxe, l’activité censoriale doit se résoudre à<br />

montrer (le Saint Office avec l’Index par exemple) pour<br />

cacher, contradiction difficile à contourner. La grande<br />

transformation de la censure cléricale, du XIX e siècle au<br />

début du XX e , aura été de passer du niveau de la manifestation<br />

au niveau profond.<br />

Ce modèle (rhétorique) de la censure parle en<br />

quelque sorte de lui-même. J’attire cependant l’attention<br />

sur le coefficient d’efficacité de la censure, qui va diminuant<br />

avec le niveau de la manifestation. Cela revient à<br />

dire que plus la censure se manifeste publiquement, plus<br />

la coercition montre sa faiblesse. On ne peut pas en faire<br />

une vérité générale, mais il est bien certain qu’à l’inverse,<br />

l’absence de censure au niveau de la manifestation n’est<br />

pas l’indice d’une absence de censure tout court, mais<br />

peut-être davantage d’un consensus inconscient. […]<br />

En dernière analyse, l’Église a compris au tournant du<br />

siècle ce que John Saul a exprimé dans son essai Les<br />

Bâtards de Voltaire (Payot, 1993). C’est le langage et non l’argent<br />

qui est facteur de légitimité. Tant que les systèmes militaire,<br />

politique, religieux ou financier ne contrôlent pas le langage,<br />

l’imagination du public peut évoluer librement, au gré des idées<br />

qui lui sont propres. L’autorité établie a toujours eu davantage<br />

à redouter des propos incontrôlés que des forces armées.<br />

C’est dans cette entreprise du contrôle du langage<br />

que se lance le pouvoir religieux au début du XX e siècle.<br />

Au XIX e siècle, par exemple, la Semaine religieuse du<br />

Québec s’objectait à ce que le mot miracle fût employé<br />

dans les réclames publicitaires, injure à Dieu ! Mais au XX e ,<br />

c’est le discours entier que l’on tentera de baliser.<br />

PIERRE HÉBERT<br />

CENSURE ET LITTÉRATURE AU QUÉBEC<br />

Le livre crucifié 1625-1919, PIERRE HÉBERT, Fides, 1997.<br />

L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 4 3

au printemps 2002. Puis plus rien.<br />

[…]<br />

Si c’est la concurrence de la<br />

télévision privée qui justifie l’absence<br />

actuelle d’émissions sur le livre, il<br />

faut logiquement en déduire, à l’inverse,<br />

qu’en l’absence de ladite<br />

concurrence ou face à une concurrence<br />

de peu de poids, de telles<br />

émissions auraient trouvé une place<br />

importante dans la programmation<br />

régulière de la télévision publique. Or l’histoire nous montre<br />

que tel n’est pas le cas.<br />

Née en 1952, Radio-Canada a été en situation de parfait<br />

monopole jusqu’à la naissance du canal 10, à Montréal, en<br />

1961. Donc pendant 10 ans. Ce n’est qu’en 1971, dix années<br />

plus tard, qu’un premier réseau privé apparaîtra, TVA,<br />

regroupant au départ les stations de Montréal, Québec et<br />

Chicoutimi. Radio-Canada existait alors depuis 20 ans.<br />

Quant à la diffusion par câble, elle ne connaîtra un véritable<br />

essor qu’à partir des années 1980. TQS pour sa part ne naîtra<br />

qu’en 1986, soit 34 ans après Radio-Canada.<br />

La forte concurrence actuelle constitue sans doute un<br />

argument ponctuel et opportun de plus dans le carquois de<br />

Radio-Canada pour justifier son absence totale d’intérêt pour<br />

le livre et la pensée, mais ce n’est guère plus qu’un fauxfuyant<br />

qui ne tient pas la route. La moitié ou presque de ses<br />

cinquante ans d’existence a bel et bien été vécue à l’abri de<br />

toute véritable concurrence. […]<br />

Quant à la présente modestie des budgets alloués à la<br />

télévision publique, elle ne saurait, de toute manière, être en<br />

elle-même une excuse justifiant l’absence d’émissions construites<br />

à partir des livres. Un studio habité par des essayistes,<br />

des romancières, des poètes et des auteurs qui sont là pour<br />

débattre entre eux exige un minimum de décors et d’accessoires,<br />

et tout au plus, à l’occasion, de légers frais de déplacement<br />

pour les invités, le cachet d’un animateur ou animatrice<br />

et le coût d’une petite équipe de production.<br />

Même une télévision pauvrette pourrait produire ce type<br />

d’émission. On est ici à mille lieues des frais encourus pour<br />

produire La Fureur ! Par exemple, Cent titres, à Télé-Québec,<br />

coûtait 900 000 $ , en tout et pour tout, pour 26 émissions<br />

diffusées d’abord à Télé-Québec, puis à ARTV, dans un<br />

montage différent. Un coût moyen, par émission, de<br />

34 615 $. Pour fins de comparaison, une série dramatique du<br />

type Omertà, ou Jack Carter, ou Simonne et Chartrand, coûte<br />

plus ou moins un million de dollars par émission. […]<br />

Tant les artisans que les cadres des grands médias sont de<br />

plus en plus interchangeables. On les voit régulièrement passer<br />

du secteur public au secteur privé et inversement. Du<br />

Journal de Montréal à Radio-Canada à Télé-Québec.<br />

SI L’OCCASION FAIT LE LARRON,<br />

IL SUFFIT DE SUPPRIMER L’OCCASION<br />

4 2 • L’ A P O S T R O P H E<br />

De TVA à Radio-Canada. Du Soleil à CBVT. De Télé-<br />

Québec au Journal de Montréal. De Radio-Canada à TQS.<br />

Tout cela ne fait que confirmer, s’il le fallait, les propos<br />

d’Anne-Marie Gingras, professeure de science politique à<br />

l’Université Laval et spécialiste des communications, à savoir<br />

que ces grandes institutions participent d’une idéologie commune.<br />

Et donc exclusive. Ces institutions participent ainsi à<br />

la formation et à l’enracinement d’une forme molle de pensée<br />

unique, ce qui est évidemment inimaginable sans l’apport<br />

d’un mélange de censure et de propagande, revers d’une<br />

même médaille.<br />

De nos jours, hors des situations de guerre, rares sont les<br />

cas flagrants de censure dans les grands médias, encore qu’ils<br />

existent à l’occasion. C’est que la censure est rendue de<br />

moins en moins nécessaire au quotidien : les journalistes, et<br />

à plus forte raison leurs cadres, sont maintenant triés sur le<br />

volet, comme le note Anne-Marie Gingras dans son ouvrage<br />

incontournable Médias et démocratie (Presses de l’Université<br />

du Québec, 1999). Donc, à peu près inutilité de la censure<br />

formelle.<br />

LA PENSÉE PUBLIQUE<br />

SE RÉSUME<br />

À QUELQUES<br />

JOURNALISTES<br />

ET UNE POIGNÉE<br />

D’INTELLECTUELS<br />

PATENTÉS<br />

Dans ces conditions, les médias font, comme naturellement,<br />

l’impasse sur quantité de sujets majeurs. Tabous. La<br />

pauvreté est un sujet tabou, sauf au temps de la Guignolée où<br />

le pleur – mais non la révolte, attention ! – est permis : compassion<br />

minimale pour les plus démunis vue sous l’angle de la charité,<br />

écrit Anne-Marie Gingras.<br />

Sauf quand ils prennent la couleur des faits divers, un<br />

grand nombre de sujets traités dans bon nombre d’ouvrages<br />

sont néanmoins tabous à la télé comme l’écart des revenus<br />

qui s’élargit entre les riches et les pauvres, ici même au<br />

Québec où, à Montréal par exemple, 50 % de la population<br />

vit avec à peine 18 % des revenus disponibles, l’autre moitié<br />

en accaparant 82 % ; la prostitution ; la gestion actuelle et<br />

prévisible de l’eau ; l’usage de drogues vu par l’histoire, les<br />

sciences et les arts ; l’état même de la presse super concentrée<br />

et ses effets sur la liberté d’expression ; les liens intimes<br />

qui unissent milieux politiques et d’affaires ; le rapport immigration,<br />

intégration et sécurité nationale ; le libéralisme nouvelle<br />

mouture et ses impacts sociaux ; le détournement des<br />

billets et un militaire vérifie ma destination,<br />

la compagnie de bus choisie, et<br />

note tout ça. N’y a-t-il donc que les<br />

oiseaux qui n’aient pas de chaîne aux<br />

pattes dans ce pays ? Encore doivent-ils<br />

parvenir à naître car, explique le Routard,<br />

les vibrations des hélicoptères brésiliens<br />

au-dessus des cataractes d’Iguazu brisent<br />

la coquille des œufs.<br />

•<br />

Avion jusqu’à l’aéroport national de<br />

Buenos Aires. Heureusement on ne m’a<br />

volé ni mon passeport ni ma Visa. Grâce<br />

à cette dernière donc, parcours jusqu’à<br />

mon petit hôtel de La Recoleta dans une<br />

voiture de la compagnie Tienda Leone,<br />

quoiqu’un article de journal découpé par<br />

la mère d’Andrés m’ait appris par la suite<br />

que le matin de mon arrivée au pays, je<br />

l’ai échappé belle. Le minibus où l’avocat<br />

colérique et moi n’avions pas pu prendre<br />

place avait été braqué par un passager<br />

dont la mallette contenait un revolver et<br />

par ses complices qui l’avaient suivi en<br />

voiture. Cellulaires, bijoux, poches ventrales,<br />

bagages et tutti frutti, y compris<br />

cartes de crédit, passeports et enfin les<br />

clés du chauffeur d’autobus ont été<br />

réquisitionnées. Et le journaliste de préciser<br />

que c’était la première fois qu’on<br />

s’attaquait à cette compagnie. Robin des<br />

Bois, le héros national, venait de réussir<br />

un gros coup sans que j’écope. Il était<br />

écrit que ma quote-part allait être versée<br />

quand même, mais plus tard et plus au<br />

nord.<br />

O’KIF<br />

(MONDIALISME)<br />

Jeunes<br />

avant tout<br />

LOUISE BIENVENUE rappelle dans<br />

Quand la jeunesse entre en scène (Boréal,<br />

2003) une évidence occultée. Le fait qu’au<br />

Québec, avant la Révolution tranquille,<br />

c’est l’Action catholique – à l’instar du fascisme<br />

et du communisme en Europe – qui a<br />

pris en main la jeunesse et l’a organisée<br />

comme groupe social. Dès la fin de la<br />

guerre, au nom de cette jeunesse même,<br />

les leaders du mouvement contestent l’unanimité<br />

immobile en adoptant le parti de<br />

l’ouverture au monde et aux autres.<br />

La jeunesse, version 1945 – du moins<br />

la vraie jeunesse, celle que prétend<br />

représenter l’Action catholique –<br />

n’est plus la victime se relevant héroïquement<br />

de ses épreuves. Elle est plutôt<br />

citoyenne du monde, sans œillères, résolument<br />

inscrite dans la modernité et<br />

ouverte au progrès. […]<br />

À la JEC (Jeunesse étudiante catholique)<br />

et surtout à la JIC (Jeunesse indépendante<br />

catholique), de même qu’au<br />

CNAC (Comité national d’Action<br />

catholique), s’amorce une lutte contre<br />

l’anticommunisme primaire qui, au-delà de<br />

la sympathie réelle pour certains aspects<br />

de l’idéologie, a pour fonction de distinguer<br />

l’Action catholique du discours<br />

dominant qu’on estime tissé de préjugés<br />

et alimenté par la peur de l’Autre. Un<br />

article du journal jéciste de février 1945<br />

donne parfaitement le ton. Gérard<br />

Pelletier y relate une rencontre effectuée<br />

avec de jeunes communistes. Malgré<br />

quelque précaution de vocabulaire,<br />

Pelletier se doute bien que son analyse,<br />

suggérant d’approfondir la source de<br />

notre psychose anticommuniste ne fera<br />

pas l’unanimité.(…)<br />

Pelletier néanmoins dans une comparaison<br />

téméraire, fait état des similitudes<br />

entre jeunes militants catholiques et<br />

communistes : Les lecteurs me croiront-ils<br />

quand je raconterai des contacts avec des<br />

militants communistes ardents, aimables,<br />

jeunes, polis et de bonne volonté ? Les problèmes<br />

des jeunes sont, en réalité, un<br />

peu partout les mêmes, dit en substance<br />

le jéciste. Il insiste donc sur les solidarités<br />

propres à la classe d’âge, plutôt que<br />

d’invoquer les habituelles divergences<br />

idéologiques : De quoi ils m’ont parlé ?<br />

Certains de leur misère, certains de leurs<br />

idées, d’autres de leur rancœur. Leur misère,<br />

c’était la nôtre : le manque d’argent, la<br />

difficulté de poursuivre des études, la gêne<br />

dans leurs familles. Et dans leurs cellules,<br />

ces jeunes ont trouvé une partie de leur<br />

soulagement : un enthousiasme pour une<br />

cause, une grande ardeur vers un but.<br />

Pelletier en rajoute en faisant l’éloge<br />

de certaines qualités rencontrées chez<br />

les jeunes communistes. L’ardeur envers<br />

la cause, la ferveur, le caractère révolutionnaire,<br />

autant d’attributs que<br />

devraient cultiver davantage les jeunes<br />

catholiques. Aux côtés des communistes,<br />

poursuit-il, ces derniers paraissent<br />

d’ailleurs tièdes, conventionnels, déjà<br />

vieux…Comment en vouloir, alors, à des<br />

jeunes gens qui, faute d’avoir pu assouvir<br />

leur soif d’engagement social, tombent<br />

dans le communisme. Ils seront repêchés<br />

quand on leur aura montré le christianisme<br />

comme une force révolutionnaire,<br />

affirme Pelletier. Quand les chrétiens<br />

trancheront violemment sur le milieu<br />

par leur façon de se conduire, par leur<br />

vie profonde et leur intransigeance chrétienne,<br />

nous verrons revenir ces frères<br />

éloignés.<br />

L A R E V U E D E L’ A U T’ J O U R N A L • 7

Le futur citélibriste se montre outré<br />

par un catholicisme embourgeoisé,<br />

conformiste et borné qui juge sans<br />