(Textes des communications (Clic) - Académie du Var

(Textes des communications (Clic) - Académie du Var

(Textes des communications (Clic) - Académie du Var

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1712 - 2012<br />

Un tricentenaire<br />

Modernité de Rousseau<br />

<strong>Académie</strong> <strong>du</strong> <strong>Var</strong>

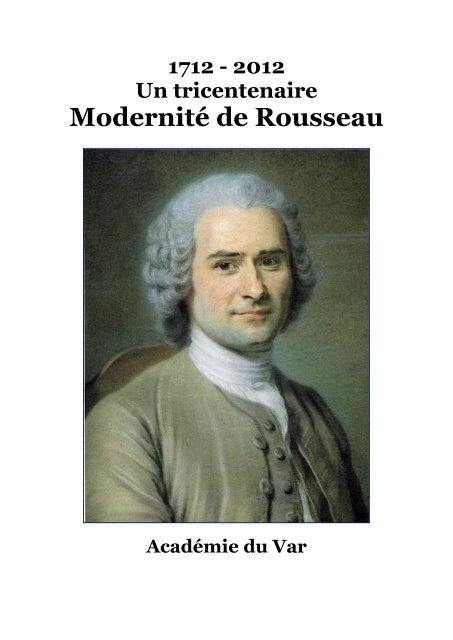

Portrait de Jean-Jacques Rousseau, 1764<br />

Maurice Quentin de La Tour (1704-1788)<br />

Pastel. Montmorency, Musée Jean-Jacques Rousseau

1712 - 2012<br />

Un tricentenaire<br />

Modernité de Rousseau<br />

Actes <strong>du</strong> colloque<br />

Toulon, salle Mozart<br />

le vendredi 23 novembre 2012<br />

publiés sous la direction<br />

d’Yves Stalloni et André Bérutti<br />

Dominique Amann<br />

André Bérutti<br />

Roland Billault<br />

Monique Bourguet-Vic<br />

Monique Broussais<br />

Intervenants :<br />

Yves Stalloni<br />

<strong>Académie</strong> <strong>du</strong> <strong>Var</strong><br />

Novembre 2012<br />

1<br />

Monique Dautemer<br />

Philippe Granarolo<br />

É. Marot de Lassauzaie<br />

Pierre Navarranne<br />

Anne Sohier-Meyrueis

Les opinions émises dans cette publication n’engagent que la responsabilité <strong>des</strong> auteurs.<br />

Droits de tra<strong>du</strong>ction et d’adaptation réservés pour tous pays.<br />

La loi n° 57-298 <strong>du</strong> 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, article 41, alinéas 2 et 3,<br />

n’autorise « que les copies ou repro<strong>du</strong>ctions strictement réservées à l’usage privé <strong>du</strong> copiste et non<br />

<strong>des</strong>tinées à une utilisation collective » ainsi que « les analyses et courtes citations ». L’article 40 alinéa<br />

1 er de la même loi prévoit que « toute représentation ou repro<strong>du</strong>ction intégrale ou partielle faite sans le<br />

consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. »<br />

© <strong>Académie</strong> <strong>du</strong> <strong>Var</strong>, 2012<br />

ISBN 978-2-9527274-5-7<br />

2

SOMMAIRE<br />

Intro<strong>du</strong>ction<br />

Jacques Keriguy p. 5<br />

Le temps de Rousseau, le monde de Jean-Jacques (1712-1778)<br />

Gilbert BUTI p. 7<br />

Malade de quoi, Jean-Jacques ?<br />

Pierre NAVARRANNE p. 15<br />

Les chemins de Jean-Jacques, <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> randonnées aux promena<strong>des</strong> solitaires<br />

André BÉRUTTI p. 19<br />

L’Émile : une pédagogie novatrice<br />

Monique BROUSSAIS p. 23<br />

Le Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau<br />

Dominique AMANN p. 29<br />

Rousseau musicien de la nature et <strong>du</strong> naturel<br />

Monique DAUTEMER p. 37<br />

Portraits de femmes dans Les Confessions<br />

Jocelyne-Eléonore MAROT DE LASSAUZAIE p. 43<br />

Rousseau et la botanique<br />

Anne SOHIER-MEYRUEIS p. 47<br />

De marbre ou de bronze : les malheurs de Jean-Jacques … en sculpture<br />

Monique BOURGUET-VIC p. 51<br />

Relire La Nouvelle Héloïse ?<br />

Yves STALLONI p. 55<br />

Rousseau inventeur de la République<br />

Philippe GRANAROLO p. 61<br />

Conclusion<br />

Roland BILLAULT p. 67<br />

Jean-Jacques Rousseau. Chronologie p. 69<br />

Quelques titres pour découvrir Rousseau p. 71<br />

3

On a fêté le 28 juin de cette année le trois<br />

centième anniversaire de la naissance de<br />

Jean-Jacques Rousseau. Comment<br />

l’académie <strong>du</strong> <strong>Var</strong> pouvait-elle s’associer<br />

aux multiples manifestations <strong>des</strong>tinées à<br />

célébrer l’événement ? Devait-elle le faire,<br />

d’ailleurs ? Le nombre <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>,<br />

anciennes et récentes,<br />

consacrées à l’illustre<br />

écrivain avait de quoi<br />

décourager les<br />

meilleures volontés tant<br />

il est difficile d’apporter<br />

<strong>des</strong> éléments nouveaux<br />

dans un paysage critique<br />

aussi savamment<br />

encombré.<br />

Et pourtant, plusieurs<br />

membres de notre<br />

académie ont relevé le<br />

défi. Il leur a semblé que,<br />

par ignorance ou<br />

perfidie, les exégètes de<br />

Rousseau ont souvent<br />

maltraité sa pensée<br />

souvent incertaine, il est<br />

vrai, parfois même<br />

obscure. Comment en<br />

serait-il autrement ?<br />

Rousseau s’est maintes fois contredit luimême<br />

; il s’est trompé, aussi, avec<br />

obstination, mais ses vagabondages, qui,<br />

parfois, relèvent de la mauvaise foi, ne<br />

doivent faire oublier ni la profonde<br />

sincérité de l’homme ni la pureté de ses<br />

intentions, encore moins la force de ses<br />

convictions laborieusement acquises au fil<br />

<strong>des</strong> années.<br />

À travers <strong>des</strong> expériences douloureuses, sa<br />

volonté a toujours été de perfectionner son<br />

être moral ; il a cultivé l’obsession de<br />

construire une pensée cohérente, d’établir<br />

un socle à partir <strong>du</strong>quel il se proposait<br />

INTRODUCTION<br />

Jacques KERIGUY<br />

Président de l’académie <strong>du</strong> <strong>Var</strong><br />

5<br />

d’harmoniser son action d’écrivain autant<br />

que sa con<strong>du</strong>ite d’homme et de citoyen.<br />

Une telle démarche ne pouvait que susciter<br />

la passion de ses lecteurs : de fait, la<br />

réprobation indignée le dispute à la béate<br />

admiration. Cette passion ne s’est jamais<br />

éteinte. Elle rend malaisés les<br />

commentaires de son<br />

œuvre et l’interprétation<br />

de sa vie.<br />

Les intervenants qui<br />

vont se succéder tout au<br />

long de la journée se<br />

proposent, hors de toute<br />

prévention et de toute<br />

partialité, de revenir à la<br />

source, c’est-à-dire au<br />

texte, et d’interroger la<br />

vie de Rousseau afin de<br />

mettre en lumière la<br />

vraie nature <strong>du</strong><br />

théoricien de la société<br />

et les différentes facettes<br />

de l’homme de lettres, si<br />

aisément reconnaissable<br />

au mouvement de ses<br />

phrases et à l’élégance<br />

de son style.<br />

En un mot, si, par nécessité, ils font le<br />

point sur les approches de la critique<br />

contemporaine, ils procèdent à une lecture<br />

singulière.<br />

Agissant ainsi, ils s’attribuent, pour<br />

employer une expression très<br />

contemporaine, un droit d’inventaire sur<br />

une œuvre complexe, multiforme, qui,<br />

certes, provient d’un autre temps, mais a<br />

laissé une <strong>des</strong>cendance aujourd’hui encore<br />

vivace. Car, ne nous y trompons pas, que<br />

nous l’aimions ou le détestions, le miel de<br />

sa pensée irrigue nos esprits.

LE TEMPS DE ROUSSEAU, LE MONDE DE JEAN-JACQUES<br />

(1712-1778)<br />

1712-1778. La vie de Jean-Jacques Rousseau se situe<br />

au cœur <strong>du</strong> XVIII e siècle, au cœur <strong>du</strong> fameux Siècle<br />

<strong>des</strong> Lumières, de ces Lumières auxquelles le nom de<br />

Rousseau est si étroitement associé. Il serait<br />

pourtant ré<strong>du</strong>cteur de limiter le XVIII e siècle<br />

français, et plus largement européen, à ce<br />

mouvement, si riche eût-il été. Fils <strong>des</strong> Lumières, ce<br />

siècle est porteur de changements, de mutations qui<br />

affectent la société et l’économie, le cadre de vie et la<br />

culture matérielle, les courants de<br />

pensée et les relations<br />

internationales et annoncent <strong>des</strong><br />

temps nouveaux – même s’il est<br />

toujours plus facile de l’affirmer<br />

quand on connaît la suite !<br />

1712-1778. Rousseau naît et meurt<br />

dans une Europe en guerre.<br />

Pourtant, à y regarder de plus près,<br />

les conflits qui posent les bornes de<br />

cette existence illustrent les<br />

mutations qui sont en marche au fil<br />

de ces décennies.<br />

En 1712, c’est la guerre de<br />

Succession d’Espagne (1701-<br />

1713/14). Elle a pour cadre<br />

essentiellement l’Europe avec ses<br />

prolongements méditerranéens ;<br />

l’absolutisme, la crainte d’une<br />

domination européenne par une nation - en<br />

l’occurrence la France -, les jeux dynastiques sont au<br />

cœur de ce conflit emblématique de l’Ancien<br />

Régime.<br />

En 1778, c’est la guerre d’Amérique (1776-1781/83).<br />

Elle affecte certes l’Europe mais se déroule sur <strong>des</strong><br />

théâtres plus lointains. On la dit mondiale car on<br />

croise le fer en Amérique et dans l’océan Indien. Par<br />

ailleurs, il s’agit d’une guerre d’un nouveau type. La<br />

nouveauté ne réside ni dans la tactique, ni dans la<br />

stratégie mais dans l’objectif proclamé : il s’agit<br />

d’une guerre d’Indépendance, d’une guerre de<br />

« libération nationale » qui vise à se débarrasser de<br />

la tutelle d’une lointaine et oppressante métropole<br />

coloniale. Les Insurgés désirent bâtir un autre<br />

monde, construire ce Nouveau monde appelé de<br />

leurs vœux par les premiers pionniers, les Pères<br />

pèlerins <strong>du</strong> XVII e siècle. Pour ce faire, les<br />

représentants <strong>des</strong> Treize colonies d’Amérique<br />

veulent mettre en application les principes énoncés<br />

par les hommes <strong>des</strong> Lumières, les principes de John<br />

Locke, cette Déclaration <strong>des</strong> droits de la fin <strong>du</strong><br />

XVII e siècle reçue en héritage, et ceux proposés par<br />

Montesquieu qui prône la séparation <strong>des</strong> pouvoirs<br />

pour mettre à bas l’Ancien Régime absolutiste, sans<br />

Gilbert BUTI<br />

7<br />

remettre en cause la monarchie (De l’esprit <strong>des</strong> lois).<br />

Cependant, il ne s’agit pas d’appliquer un<br />

quelconque Contrat social : les Insurgés américains,<br />

à commencer par leurs porte-parole - Jefferson,<br />

Madison, Washington ou Franklin - n’ont pas lu<br />

Rousseau. Qui plus est, il n’y a pas de place dans cet<br />

ouvrage pour la « représentation politique ».<br />

Un nouvel ordre politique et social est en marche en<br />

Europe et, dans ce prolongement de<br />

l’Europe, outre-mer que l’on dira<br />

bientôt États-Unis d’Amérique.<br />

D’aucuns le rêvent, certains le<br />

combattent, d’autres l’ignorent ou<br />

s’y résignent. La vie de Jean-Jacques<br />

Rousseau s’inscrit assurément dans<br />

ce basculement, dans ces décennies<br />

de transition sinon de mutation.<br />

Est-ce « la faute à Voltaire, ou est-ce<br />

« la faute à Rousseau » ? La réponse<br />

à la question <strong>des</strong> liens entre la<br />

Révolution et les Lumières dépasse<br />

notre ambition qui se limite à<br />

définir le temps de Rousseau. Riche<br />

et complexe, le « siècle de Jean-<br />

Jacques », que l’on qualifie de<br />

« Beau », voire de « Glorieux »,<br />

présente <strong>des</strong> hésitations et <strong>des</strong><br />

lézar<strong>des</strong> qui sont autant de fauxsemblants<br />

qu’il convient de pointer<br />

pour tenter de replacer Rousseau en son temps.<br />

Toutefois, est-il bien raisonnable de vouloir<br />

présenter en une poignée de minutes l’épaisseur de<br />

ce siècle, même en nous limitant à l’Europe à<br />

laquelle est étroitement associée la référence aux<br />

Lumières ? Assurément, il a fallu faire <strong>des</strong> choix,<br />

effectuer <strong>des</strong> coupes et passer inévitablement sous<br />

silence nombre de facettes, sombres ou<br />

éblouissantes.<br />

Le Siècle <strong>des</strong> Lumières<br />

C’est avant tout celui d’une extraordinaire aventure<br />

scientifique et intellectuelle, celui d’une diffusion de<br />

connaissances <strong>des</strong>tinées à éclairer le monde, à<br />

commencer par les élites qui le dirigent.<br />

Le siècle <strong>des</strong> Lumières est d’abord celui d’un<br />

engouement pour les sciences. Depuis le milieu <strong>du</strong><br />

XVII e siècle, les travaux se sont multipliés qui<br />

encouragent à penser que l’esprit humain peut<br />

vaincre l’ignorance et fonder le progrès. Aux côtés<br />

de l’Anglais Newton, <strong>du</strong> Néerlandais Huyghens, de<br />

l’Allemand Leibnitz, <strong>des</strong> Suédois Linné et Celsius,<br />

<strong>du</strong> Suisse Euler les Français ne sont pas en reste<br />

depuis Descartes et Pascal : ainsi, Lagrange et

Monge contribuent aux progrès <strong>des</strong> mathématiques,<br />

Buffon est l’auteur d’une monumentale Histoire<br />

naturelle (un <strong>des</strong> plus gros succès de librairie <strong>du</strong><br />

temps), Jussieu crée le Jardin <strong>du</strong> roi, futur Jardin<br />

<strong>des</strong> Plantes et Lavoisier fonde la chimie moderne.<br />

Ces savants sont <strong>des</strong> personnages souvent<br />

recherchés par les chefs d’État qui les comblent<br />

d’honneurs et favorisent leurs travaux en les<br />

subventionnant. Songeons au soutien un temps<br />

accordé par Frédéric II aux savants reçus à sa table.<br />

Que l’on soit grand seigneur, banquier ou magistrat,<br />

il est de bon ton de posséder un « cabinet de<br />

physique » où l’on effectue de petites expériences et<br />

collectionne <strong>des</strong> plantes, <strong>des</strong> pierres ou <strong>des</strong><br />

instruments. Des académies scientifiques se fondent<br />

un peu partout en Europe, sur le modèle de<br />

l’<strong>Académie</strong> <strong>des</strong> sciences de Paris ou de la Société<br />

royale de Londres ; elles distribuent <strong>des</strong> prix et <strong>des</strong><br />

pensions et financent parfois <strong>des</strong> missions<br />

scientifiques, comme celles à <strong>des</strong>tination de la<br />

Laponie avec Maupertuis (1735) et <strong>du</strong> Pérou avec La<br />

Condamine.<br />

C’est aussi en grande partie l’esprit de recherche<br />

scientifique qui est à l’origine de la seconde vague de<br />

grands voyages de découvertes, en direction de<br />

l’océan Indien et plus encore <strong>du</strong> Pacifique et de<br />

l’Océanie. Faute de trouver le « continent austral »,<br />

Cook, Bougainville ou La Pérouse explorent <strong>des</strong><br />

mers inconnues, cherchent <strong>des</strong> paradis terrestres<br />

peuplés de bons sauvages non corrompus par la<br />

civilisation.<br />

Ces voyages sont associés à <strong>des</strong> avancées techniques,<br />

à l’éveil de la mentalité scientifique : songeons<br />

simplement à la détermination de la longitude en<br />

mer associée à la mise au point, par l’Anglais<br />

Harrisson, puis le Français Le Roy, de chronomètres<br />

et par l’invention de l’horloge marine <strong>du</strong> Suisse<br />

Ferdinand Berthoud. Des navires plus rapi<strong>des</strong>, plus<br />

légers, aux coques doublées de cuivre pour les mers<br />

chau<strong>des</strong>, peuvent suivre <strong>des</strong> routes maritimes plus<br />

régulières en ré<strong>du</strong>isant les temps de parcours. Ces<br />

connaissances résultent d’observations empiriques,<br />

de travaux sur le tas et de calculs scientifiques.<br />

De Portsmouth à Carthagène, de Rochefort à Venise,<br />

les arsenaux sont de véritables laboratoires de<br />

recherche que visitent techniciens et savants,<br />

comme le fait Duhamel <strong>du</strong> Monceau à Toulon. Les<br />

bois, les métaux, les textiles (cordages, voiles)<br />

retiennent l’attention de ces nouveaux<br />

« ingénieurs » qui s’interrogent également sur les<br />

maladies <strong>des</strong> gens de mer (Antoine Poissonnier-<br />

Desperrières).<br />

Les expéditions maritimes sont également l’occasion<br />

d’avancées médicales ; ainsi en est-il <strong>des</strong><br />

observations de James Lind pour lutter contre la<br />

« peste de mer » ou scorbut, ou encore celles<br />

d’Amédée Lefèvre pour essayer de comprendre<br />

l’origine <strong>des</strong> coliques sèches qui affectent les marins<br />

lors <strong>des</strong> voyages au long cours, premiers pas dans<br />

l’explication <strong>du</strong> saturnisme. Les collections de<br />

coquillages garnissent les vitrines et les tiroirs de<br />

cabinets de curiosité, qui préfigurent les musées, et<br />

le Marseillais Peysonnel démontre l’origine animale<br />

<strong>du</strong> corail.<br />

8<br />

Les airs retiennent également l’attention de savants.<br />

L’astronomie d’observation poursuit et amplifie les<br />

travaux de Galilée <strong>du</strong> début <strong>du</strong> XVII e siècle ; les<br />

grands astronomes comme l’Anglais Halley<br />

s’attachent à confirmer le système newtonien ; les<br />

Français Bouguer, Maupertuis et Clairaut<br />

démontrent l’aplatissement de la terre aux pôles ; en<br />

fin de siècle, Laplace regroupe toutes les<br />

connaissances acquises dans son Explication <strong>du</strong><br />

système <strong>du</strong> monde (1796).<br />

Les connaissances nouvelles sur les propriétés <strong>des</strong><br />

gaz permettent aux hommes de réaliser les<br />

premières ascensions dans les airs en ballon. Les<br />

années 1780 connaissent la vogue <strong>des</strong> aérostats et<br />

montgolfières ; en 1783, Pilâtre de Rozier et le<br />

marquis d’Arlande réalisent la première ascension<br />

aérienne sur l’engin mis au point par <strong>des</strong> papetiers,<br />

les frères Montgolfier ; la même année le physicien<br />

Charles monte à 4000 mètres avec un ballon gonflé<br />

à l’hydrogène et deux ans plus tard Blanchard<br />

traverse la Manche sur un « vaisseau volant ».<br />

Le XVIII e siècle marque les débuts d’une révolution<br />

technique, inaugure l’ère <strong>du</strong> machinisme,<br />

particulièrement en Grande-Bretagne. Les progrès<br />

les plus spectaculaires concernent d’abord les<br />

« mécaniques », c’est-à-dire les machines <strong>des</strong>tinées<br />

à accroître le rendement humain dans les ateliers,<br />

grands ou petits. L’in<strong>du</strong>strie textile et la métallurgie<br />

enregistrent d’importantes innovations (le rouet<br />

manuel cède le pas à <strong>des</strong> machines à filer comme la<br />

jenny ou le waterframe), mais l’une <strong>des</strong> conquêtes<br />

majeures <strong>du</strong> siècle est la mise au point de la<br />

machine à vapeur, déjà connue au XVII e siècle ; les<br />

Britanniques Newcomen puis Watt mettent au point<br />

une « machine à double effet » et, en cherchant à lui<br />

donner une application immédiate dans le domaine<br />

<strong>des</strong> transports, le Français Cugnot expérimente sans<br />

grand succès un véhicule à vapeur (1769-1770) et le<br />

marquis Jouffroy d’Abbans fait remonter la Saône à<br />

un navire doté d’une roue à aubes actionnée par la<br />

vapeur.<br />

Les progrès de la médecine et de la chirurgie sont<br />

moins spectaculaires mais ne sont pas négligeables.<br />

Les chirurgiens qui, à la fin <strong>du</strong> XVII e siècle exercent<br />

encore leur art dans la boutique <strong>du</strong> barbier,<br />

obtiennent la création d’un enseignement spécialisé<br />

et la fondation en France d’une <strong>Académie</strong> de<br />

chirurgie (1731). Ce sont eux, rompus aux pratiques<br />

de l’observation, qui font accomplir à la médecine<br />

les avancées les plus remarquables, tel l’Anglais<br />

Jenner, inventeur de la vaccine antivariolique à la<br />

fin <strong>du</strong> siècle.<br />

L’enthousiasme avec lequel ces découvertes sont<br />

suivies - et nous n’en avons retenu ici qu’un mince<br />

échantillon ayant omis par exemple de signaler les<br />

recherches portant sur l’électricité - témoigne non<br />

seulement de l’engouement pour les sciences mais<br />

aussi de la volonté de remettre en cause les<br />

croyances traditionnelles. Il souligne la foi dans le<br />

progrès, qui est un <strong>des</strong> aspects majeurs de la<br />

philosophie <strong>du</strong> XVIII e siècle, moment décisif dans<br />

l’histoire <strong>des</strong> idées.<br />

Mais qu’est-ce que les Lumières ?

Une réponse a été avancée par la marquise de<br />

Lambert dès 1715 :<br />

« C’est rendre à la raison toute sa dignité (…) c’est<br />

secouer le joug de l’opinion et de l’autorité. »<br />

À l’extrémité <strong>du</strong> siècle, la réponse apportée par Kant<br />

à cette question est sensiblement la même :<br />

« Les Lumières se définissent comme la sortie de<br />

l’homme hors de l’état de minorité où il se maintient<br />

par sa propre faute. La minorité c’est l’impuissance<br />

de servir de sa raison sans être guidé par autrui. (…)<br />

Aie le courage de te servir de ta propre raison ! Tel<br />

est le mot d’ordre <strong>des</strong> Lumières. Or, pour répandre<br />

les Lumières, il n’est rien requis d’autre que la<br />

liberté ! » (E. Kant, « Qu’est-ce les Lumières »,<br />

Berlinishe Monatsschrift, décembre 1784)<br />

Ces définitions sont amplement partagées par les<br />

grands philosophes <strong>du</strong> XVIII e siècle qui se livrent,<br />

comme Montesquieu, Voltaire, d’Alembert, l’abbé<br />

Raynal, Condorcet…, à une critique de la société et<br />

<strong>des</strong> institutions de leur temps. Tout le combat <strong>des</strong><br />

Lumières est là : libérer, par la connaissance et la<br />

raison, les hommes victimes « <strong>des</strong> opinions fausses,<br />

<strong>du</strong> fanatisme et <strong>des</strong> préjugés qui ont longtemps<br />

régné sur terre » (Isnard, Traité sur les richesses,<br />

1781). Pour ces philosophes – ces « amis de la<br />

sagesse » - le désir d’instruire et de vulgariser<br />

remplace celui de plaire ou de servir le Prince. Ils<br />

s’engagent dans la vie publique pour « éclairer le<br />

peuple » et assurer « le bonheur <strong>du</strong> plus grand<br />

nombre <strong>des</strong> hommes ».<br />

Sur le plan politique, ils sont favorables à la<br />

monarchie et observent de près, comme le fait<br />

Rousseau, le modèle mis en place en Angleterre<br />

depuis la Glorieuse révolution (1688-1689). Ils se<br />

prononcent pour une monarchie respectueuse <strong>des</strong><br />

libertés fondamentales : libertés indivi<strong>du</strong>elle, de<br />

pensée et d’expression. Ils se dressent contre l’usage<br />

<strong>des</strong> lettres de cachet et le fonctionnement arbitraire<br />

de la justice. Ils combattent le pouvoir absolu de<br />

droit divin et plaident, à la suite de Montesquieu,<br />

pour la séparation <strong>des</strong> pouvoirs. Ils ne récusent pas<br />

l’autorité et appellent même une réelle fermeté :<br />

comme l’écrit Voltaire : « Au peuple sot et barbare,<br />

il faut un joug, un aiguillon et <strong>du</strong> foin ». Il revient<br />

cependant aux philosophes de combattre cette<br />

sottise et cette barbarie qui con<strong>du</strong>isent au<br />

<strong>des</strong>potisme.<br />

Sur le plan social, Rousseau, qui défend l’égalité et<br />

souhaite limiter le droit de propriété, est<br />

relativement isolé ; la plupart <strong>des</strong> philosophes<br />

justifient et défendent la propriété, vantent les<br />

mérites de la liberté d’entreprendre et critiquent,<br />

notamment en France, l’intervention de l’État<br />

héritée de Colbert. Pour la majorité d’entre eux,<br />

l’inégalité <strong>des</strong> fortunes est naturelle dans la mesure<br />

où les talents sont inégaux.<br />

Sur le plan religieux enfin, ils admettent presque<br />

tous – car certains comme Diderot se disent athées -<br />

l’existence d’un Dieu « grand architecte de<br />

l’univers » (Voltaire), mais contestent les dogmes,<br />

dénoncent les ordres religieux et se font, à la suite<br />

de Voltaire, les champions de la tolérance.<br />

Toutefois, dans la seconde moitié <strong>du</strong> siècle, se fait<br />

jour une réaction contre un rationalisme jugé<br />

<strong>des</strong>séchant. Le plus important représentant de ce<br />

9<br />

courant est précisément Rousseau dans sa<br />

Profession de foi <strong>du</strong> vicaire savoyard et ses<br />

Rêveries <strong>du</strong> promeneur solitaire.<br />

Le succès <strong>des</strong> Lumières tient en partie à la<br />

multiplication <strong>des</strong> voies par lesquelles elles furent<br />

diffusées.<br />

La plupart <strong>des</strong> philosophes ont écrit dans ce<br />

monument de l’édition qu’est l’Encyclopédie,<br />

publiée à partir de 1751. Dirigée par Diderot et<br />

d’Alembert elle se veut, comme le dit son<br />

prospectus, un « Tableau général <strong>des</strong> efforts de<br />

l’esprit humain dans tous les genres et dans tous les<br />

siècles » ; elle se présente également comme une<br />

critique habile <strong>des</strong> institutions politiques et <strong>des</strong><br />

idées religieuses <strong>du</strong> siècle. Rédigée par 150 auteurs,<br />

son but « … est de rassembler les connaissances<br />

éparses (…) d’en exposer le système général aux<br />

hommes avec qui nous vivons et de le transmettre<br />

aux hommes qui viendront après nous. Il nous faut<br />

fouler aux pieds toutes les vieilles puérilités,<br />

renverser les barrières que la raison n’aura point<br />

posées ; rendre aux sciences et aux arts une liberté<br />

qui lui est si précieuse (…) il n’appartenait qu’à un<br />

siècle philosophe de tenter une Encyclopédie »<br />

(Diderot).<br />

De Londres à Naples, de Lisbonne à Saint-<br />

Pétersbourg se forme une véritable « république <strong>des</strong><br />

Lettres et <strong>des</strong> idées ». Certes, il n’y a pas<br />

d’unanimité <strong>des</strong> philosophes sur tous les sujets.<br />

Quelle que soit la diversité <strong>des</strong> tempéraments et <strong>des</strong><br />

options, ce qui les unit est leur volonté commune de<br />

tout examiner librement à la lumière de la raison,<br />

d’affranchir l’humanité <strong>des</strong> ténèbres de l’ignorance<br />

et <strong>du</strong> fanatisme. Les lieux de rencontre où l’on débat<br />

avec ardeur se multiplient en Europe et touchent<br />

essentiellement les milieux bourgeois et<br />

aristocratiques <strong>des</strong> villes.<br />

Les salons mondains – de la marquise de Lambert,<br />

de Mmes <strong>du</strong> Deffand, de Tencin ou de Geoffrin placé<br />

sous l’autorité de Voltaire, en présence de Rousseau<br />

– réunissent savants et penseurs ; mais ces<br />

« nouvelles muses » restent confinées aux domaines<br />

artistique et littéraire.<br />

D’autres lieux et espaces de sociabilité favorisent la<br />

circulation <strong>des</strong> idées comme les clubs (club de<br />

l’Entresol à Paris) et les cafés, qui se sont multipliés<br />

en Europe depuis le Procope ouvert à Paris en 1684<br />

ou l’<strong>Académie</strong> <strong>du</strong> café fréquentée à Marseille au<br />

début <strong>du</strong> siècle suivant.<br />

Les loges maçonniques, comme celle de l’Espérance<br />

Nouvellement Couronnée à laquelle appartenait<br />

Mozart, ou Saint Jean d’Écosse, concurrente <strong>du</strong><br />

Grand Orient de France à Marseille, disposent d’un<br />

vaste réseau dans l’ensemble de l’Europe, favorisant<br />

la transmission <strong>des</strong> idées nouvelles (50 loges avant<br />

1750, plus de 400 à la fin <strong>du</strong> siècle).<br />

Enfin, les sociétés de pensée et les académies de<br />

province jouent un rôle capital dans cette diffusion ;<br />

celles d’Aix, de Marseille, de Montpellier et bientôt<br />

<strong>du</strong> <strong>Var</strong>. Elles vulgarisent le discours <strong>des</strong> savants et<br />

<strong>des</strong> philosophes, en proposant une vision laïque,

scientiste, utilitaire et politisée <strong>du</strong> monde. Les<br />

concours variés qu’elles organisent distinguent<br />

également de nouveaux talents. Ainsi, en 1750,<br />

Rousseau est couronné par l’académie de Dijon pour<br />

son Discours sur les sciences et les arts.<br />

Ces contacts sont souvent amorcés et prolongés par<br />

une bonne correspondance, cette « académie de<br />

papier » comme on a pu la qualifier, qui participe<br />

également à la propagation <strong>des</strong> Lumières. Faut-il<br />

rappeler les voyages et la correspondance de<br />

Voltaire avec Frédéric II de Prusse, et les<br />

déplacements, volontaires ou non, de Rousseau<br />

dans une Europe où la langue française a remplacé<br />

le latin comme « langue internationale » ?<br />

Mais, plus amplement, ce siècle est le « beau XVIII e<br />

siècle.<br />

Le « beau XVIII e siècle »<br />

À l’échelle européenne – de manière plus marquée<br />

ici ou là – le « beau XVIII e siècle » est d’abord celui<br />

<strong>du</strong> recul de la mort, et par là, celui de la croissance<br />

démographique. Les trois fléaux qui ont longtemps<br />

hanté les populations et occasionné de fortes<br />

mortalités – à savoir la peste, la guerre et la famine<br />

– perdent de leur intensité ou s’éloignent <strong>du</strong><br />

continent européen. La peste frappe pour la<br />

dernière fois de façon massive la Provence (1720-<br />

1722) puis la Sicile (Messine, 1743), tandis que les<br />

conflits qui provoquent la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> récoltes et<br />

la propagation <strong>des</strong> maladies tendent à se dérouler<br />

hors <strong>du</strong> continent.<br />

Alors que la natalité reste élevée, malgré <strong>des</strong> signes<br />

de limitation volontaire <strong>des</strong> naissances, les taux de<br />

mortalité baissent à partir <strong>des</strong> années 1730 : ces<br />

évolutions contraires con<strong>du</strong>isent à l’accroissement<br />

de la population. Ainsi la population de la France<br />

qui s’élevait à 20 millions d’habitants au début <strong>du</strong><br />

XVIII e siècle, dépasse les 26 millions à la veille de la<br />

Révolution ; dans le même temps la population<br />

anglaise passe de 5 à 10 millions. Au total la<br />

population de l’Europe augmente de plus de 50% en<br />

trois quarts de siècle. C’est surtout la mortalité<br />

infantile qui recule de manière sensible ; celle <strong>des</strong><br />

femmes en couches également, mais plus<br />

légèrement, à la suite d’une meilleure hygiène et de<br />

progrès en obstétrique.<br />

Dans ce contexte, s’affirme un nouveau regard porté<br />

sur l’enfant qui n’est plus considéré comme un<br />

homme en modèle ré<strong>du</strong>it ou comme un être<br />

inachevé. De nombreux indicateurs soulignent cette<br />

perception dont les premiers signes sont attestés au<br />

siècle précédent. L’intérêt accordé à la question de<br />

l’é<strong>du</strong>cation en est un. De nouveaux modèles sont<br />

proposés dans le prolongement <strong>des</strong> réflexions et<br />

métho<strong>des</strong> <strong>des</strong> frères <strong>des</strong> écoles chrétiennes et <strong>des</strong><br />

jésuites. Des brochures, <strong>des</strong> ouvrages, <strong>des</strong><br />

mémoires, <strong>des</strong> conférences démontrent cet intérêt<br />

croissant. L’article « É<strong>du</strong>cation » de l’Encyclopédie<br />

– dû au chevalier Louis de Jaucourt – rappelle que<br />

les philosophes n’ont pas été indifférents au sujet.<br />

D’aucuns indiquent parfois <strong>des</strong> voies plus<br />

originales : on songe bien enten<strong>du</strong> à celle suivie par<br />

l’Émile de Rousseau.<br />

10<br />

La disparition <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> famines, et non <strong>des</strong><br />

disettes, résulte d’un ensemble de facteurs qui ont<br />

contribué à la croissance de la pro<strong>du</strong>ction agricole,<br />

sans faire oublier la question <strong>des</strong> subsistances qui<br />

reste souvent préoccupante, notamment dans les<br />

villes. Si l’on ne parle plus aujourd’hui de<br />

« révolution agricole », on s’accorde sur l’existence<br />

d’une accumulation de petits progrès intervenant<br />

dans une conjoncture climatique favorable. Les<br />

années 1730-1740 marquent en effet la fin <strong>du</strong> miniâge<br />

glaciaire caractérisé, depuis la fin <strong>du</strong> XVI e siècle,<br />

par <strong>des</strong> hivers rigoureux et <strong>des</strong> étés pourris, à<br />

l’origine <strong>des</strong> crises de subsistances. Au XVIII e siècle,<br />

le recul de la jachère, les défrichements de terres<br />

incultes, l’amélioration de l’outillage (charrue à<br />

versoir, semoir), l’intro<strong>du</strong>ction de plantes nouvelles,<br />

comme le maïs, la pomme de terre, les plantes<br />

fourragères (trèfle, sainfoin, luzerne) et à racines<br />

pivotantes (betteraves, navets, turneps) qui<br />

enrichissent le sol au lieu de l’épuiser, ont un rôle<br />

décisif dans l’amélioration de l’agriculture<br />

permettant de mieux nourrir la population et de<br />

développer l’élevage. C’est en Angleterre, où les<br />

grands domaines s’étendent aux dépens de la petite<br />

propriété et adoptent les techniques les plus<br />

modernes, que les transformations sont les plus<br />

rapi<strong>des</strong> ; les Provinces-Unies et la France suivent<br />

plus lentement le mouvement.<br />

Les réflexions et débats sur l’agriculture n’ont pas<br />

échappé aux philosophes <strong>des</strong> Lumières ; il suffit de<br />

parcourir l’Encyclopédie et notamment d’observer<br />

les planches qui y sont associées pour s’en rendre<br />

compte ! Les physiocrates comme Quesnay, pour<br />

lesquels la terre est la source essentielle de la<br />

richesse, diffusent ces savoirs nouveaux,<br />

encouragent leur mise en pratique en mobilisant de<br />

semblables canaux que ceux mis en œuvre pour la<br />

diffusion <strong>des</strong> Lumières : les brochures, les sociétés<br />

savantes, la correspondance, les nombreux articles<br />

donnés à l’Encyclopédie (« fermiers », « grains »)<br />

contribuent à favoriser cet intérêt pour l’agronomie<br />

qui devient quelquefois « agromanie ». Une<br />

noblesse éclairée se pique de curiosité et n’hésite pas<br />

à donner l’exemple ; ainsi le rappellent ces<br />

estampes, médailles et peintures qui montrent<br />

l’empereur Joseph II labourant (1769), comme le<br />

fait au même moment le Dauphin, futur Louis XVI,<br />

et comme le fera plus tard, au Trianon, la<br />

« bergère » Marie-Antoinette, sœur de Joseph II, en<br />

élevant <strong>des</strong> moutons. La mode est aux champs, à la<br />

nature et à ses mystères. Voltaire surveille<br />

personnellement ses terres à Ferney et se livre à <strong>des</strong><br />

expériences agricoles, comme Lavoisier applique ses<br />

découvertes en chimie sur les terres de ses domaines<br />

agricoles.<br />

La liberté, que défendent les philosophes dans tous<br />

les domaines, est aussi liberté d’agir sur le plan<br />

économique. Ils derniers défendent le principe de la<br />

libre circulation <strong>des</strong> marchandises, demandent la<br />

suppression <strong>des</strong> péages et octrois qui entravent la<br />

liberté de circuler, qui renchérissent les prix <strong>des</strong><br />

marchandises et contribuent aux difficultés<br />

alimentaires. Le principe <strong>du</strong> « laissez faire, laissez<br />

passer », énoncé par Vincent de Gournay,<br />

inspecteur <strong>des</strong> manufactures Dupont de Nemours et

ancien négociant, est au cœur de La richesse <strong>des</strong><br />

nations d’Adam Smith, livre publié en 1776 ; cette<br />

même année, en France, Turgot, intendant puis<br />

ministre de Louis XVI, libère la circulation <strong>des</strong><br />

grains, mais cette liberté n’est que de courte <strong>du</strong>rée et<br />

ne résiste pas à la « Guerre <strong>des</strong> farines ».<br />

Les réseaux routiers doivent pouvoir répondre à ces<br />

exigences. Plusieurs États européens engagent <strong>des</strong><br />

travaux pour améliorer les infrastructures de<br />

transports intérieurs (routes, chemins et canaux).<br />

Les résultats sont, il est vrai, très inégaux, mais réels<br />

comme le rappelle cette toile de Joseph Vernet qui a<br />

toutefois consacré une large partie de son œuvre aux<br />

choses de la mer.<br />

Car le Siècle <strong>des</strong> Lumières voit se renforcer la<br />

mondialisation <strong>des</strong> échanges amorcée au XVI e siècle<br />

à la suite <strong>des</strong> premiers grands voyages de<br />

découvertes et dans l’esprit <strong>du</strong> « cosmopolitisme »<br />

que développent les penseurs. Les grands ports<br />

européens, comme Londres, Amsterdam ou Cadix<br />

connaissent une dilatation de leurs espaces<br />

marchands jusqu’aux limites <strong>du</strong> monde commercial<br />

connu. Marseille se hisse alors au rang de port<br />

mondial. Les navires européens sillonnent les<br />

espaces océaniques : de l’Atlantique, de l’océan<br />

Indien, <strong>du</strong> Pacifique et de la mer de Chine. La<br />

Méditerranée n’est pas pour autant marginalisée ;<br />

elle est même source de convoitises pour les<br />

puissances européennes. Les pavillons anglais,<br />

hollandais mais également nordiques – Danois et<br />

Suédois – y sont de plus en plus nombreux, de plus<br />

en plus actifs.<br />

Les cargaisons <strong>des</strong> navires européens qui vont vers<br />

ces <strong>des</strong>tinations lointaines témoignent de l’essor <strong>des</strong><br />

pro<strong>du</strong>ctions artisanale, manufacturière, voire déjà<br />

in<strong>du</strong>strielle. Ce sont les textiles <strong>des</strong> petits ateliers et<br />

gran<strong>des</strong> manufactures (toiles et draps de laine <strong>du</strong><br />

Languedoc), <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its métallurgiques <strong>des</strong> petites<br />

forges ou gran<strong>des</strong> fabriques. Figurent également <strong>des</strong><br />

pro<strong>du</strong>its tropicaux redistribués après<br />

transformation ou non : sucre, café, indigo qui<br />

rappellent le contrôle d’espaces coloniaux par les<br />

puissances européennes. Le « commerce<br />

triangulaire », dont la marchandise est l’homme,<br />

acheté ou troqué le long <strong>des</strong> côtes africaines, fait la<br />

fortune de négociants-armateurs de Liverpool,<br />

Londres, Bristol, Nantes, La Rochelle ou Bordeaux.<br />

Au milieu <strong>du</strong> XVIII e siècle, certains philosophes<br />

condamnent verbalement la traite et l’esclavage,<br />

mais investissent discrètement dans ce « trafic<br />

honteux » ; on songera certes à Voltaire, mais il ne<br />

fut pas seul dans ce cas. Les hôtels particuliers <strong>des</strong><br />

grands négociants négriers affichent clairement<br />

cette activité sur leurs faça<strong>des</strong>, comme à Nantes, le<br />

long <strong>du</strong> quai de la Fosse, ou dans d’autres villes<br />

portuaires.<br />

Si les Européens vivent en grande majorité à la<br />

campagne, le nombre <strong>des</strong> citadins progresse au<br />

XVIII e siècle. Les villes rassemblent près d’un quart<br />

de la population en Europe de l’Ouest, avec<br />

quelques gran<strong>des</strong> cités comme Londres, Paris ou<br />

Naples. Ces villes, décriées et présentées comme <strong>des</strong><br />

lieux de perdition par nombre d’auteurs – Rousseau<br />

parle « d’espaces funestes et de lieux corrompus » –,<br />

11<br />

connaissent cependant <strong>des</strong> aménagements : places,<br />

cours, allées, rues éclairées, théâtres, opéras,<br />

fontaines sont autant de lieux de sociabilité. Même<br />

les cités plus mo<strong>des</strong>tes enregistrent quelques<br />

changements.<br />

Ainsi, à Toulon, pourtant si malmenée par Michelet<br />

qui retient crasse et misère et en fait un <strong>des</strong> pires<br />

bastions de l’obscurantisme, un nouvel urbanisme<br />

tente de modifier la structure de la cité. En l’absence<br />

de plan et de conception générale, les opérations se<br />

font de gré à gré. En 1769, les rues sont marquées et<br />

les maisons numérotées ; la ville est éclairée neuf<br />

mois l’an, de la fin <strong>du</strong> jour à une heure <strong>du</strong> matin ; le<br />

nombre de fontaines passe de 30 à la fin <strong>du</strong> XVII e<br />

siècle, à 70 à la fin <strong>du</strong> siècle suivant ; on dispose,<br />

depuis 1771, d’un service de lutte contre les<br />

incendies et le vieil abattoir insalubre est réparé en<br />

1780. De nouvelles places sont aménagées à la suite<br />

de la démolition d’îlots vétustes : la place aux Grains<br />

en 1757, la place Puget (ex-place <strong>des</strong> voitures de<br />

poste) en 1780, décorée d’une fontaine par le<br />

sculpteur aixois Chastel. On démolit pour aérer,<br />

mais on construit ou reconstruit : ici le Palais de<br />

Justice (1769), là une rectification <strong>du</strong> quai <strong>du</strong> port à<br />

la suite d’un agrandissement de l’arsenal (1769), là<br />

encore l’embellissement de l’Hôtel de ville par la<br />

décoration d’une porte (1772) en attendant la<br />

construction de l’Hôtel de la Marine en 1786, au<br />

moment où la ville se soucie de régulariser les rues<br />

et commence à se préoccuper d’un plan général<br />

d’agrandissement. Toutefois, il reste beaucoup à<br />

faire, et « les consuls reconnaissent qu’il y a<br />

beaucoup d’immondices dans les rues, atten<strong>du</strong> qu’il<br />

n’y a qu’un seul chariot pour les enlever. » Et cette<br />

même année 1782 est rétabli l’office de chassemendiants.<br />

Cette réflexion sur l’aménagement <strong>des</strong> villes con<strong>du</strong>it<br />

à certaines créations comme ce village utopique de<br />

Maupertuis - aujourd’hui Coulommiers - conçu par<br />

Claude-Nicolas Ledoux de 1763 à 1767, et encouragé<br />

par le marquis de Montesquiou. Là se mêlent<br />

préoccupations architecturales, agronomiques et<br />

sociales. Cet ensemble comprend un château, une<br />

chapelle, un temple de la religion naturelle, un parc,<br />

<strong>des</strong> jardins, vergers, potagers, dépendances<br />

agricoles et logements. Ledoux, qui doit à Rousseau<br />

l’essentiel de ses conceptions morales, considère ce<br />

village comme une « communauté de travail<br />

heureuse » et non comme une « communauté de<br />

propriété ». On ignore si ce village, dont le plan fut<br />

présenté à l’<strong>Académie</strong> royale d’Architecture, fut<br />

réellement construit, comme le sera, par ce même<br />

architecte, la cité de Chaux, autour de la saline<br />

d’Arc-et-Senans en 1775-1779.<br />

Nombre de réalités et quelques « rêveries »<br />

contribuent à éclairer ce « beau » siècle qui reste<br />

néanmoins un siècle en demi-teinte.<br />

Un XVIII e siècle en demi-teinte<br />

Il ne s’agit pas de dresser un inventaire ou de<br />

confectionner un catalogue <strong>des</strong> éléments qui<br />

assombrissent l’éclatant tableau <strong>du</strong> XVIII e siècle,<br />

mais d’en pointer simplement quelques-uns.

Ainsi, ce serait naïveté de croire qu’une belle<br />

unanimité règne parmi les hommes <strong>des</strong> Lumières.<br />

Les différends sont nombreux, les rivalités<br />

fréquentes et les propos parfois féroces autant<br />

qu’injustes. Ainsi Duhamel <strong>du</strong> Monceau, inspecteur<br />

général de la Marine – mais aussi agronome,<br />

sylviculteur, botaniste, chimiste – a subi les attaques<br />

<strong>des</strong> Encyclopédistes qui tendent à mépriser la<br />

Marine en proclamant que la supériorité de la<br />

France vient <strong>des</strong> Arts et <strong>des</strong> Lettres. Ainsi, pour<br />

Denis Diderot : « Ce Duhamel a inventé une infinité<br />

de machines qui ne servent à rien ; écrit et tra<strong>du</strong>it<br />

une infinité de livres sur l'agriculture, qu'on ne<br />

connaît plus ; fait toute sa vie <strong>des</strong> expériences dont<br />

on attend encore quelque résultat utile.» Diderot<br />

passe allègrement sous silence les emprunts faits à<br />

Duhamel <strong>du</strong> Monceau dans la rédaction <strong>des</strong> articles<br />

« Agriculture », « Corderie » et « Sucre » de<br />

l’Encyclopédie…<br />

Si l’information circule en empruntant plusieurs<br />

canaux – gazettes, cabinets de lecture – les journaux<br />

et les livres sont souvent strictement contrôlés. La<br />

presse connaît un rapide développement à partir <strong>du</strong><br />

milieu <strong>du</strong> siècle, en particulier en Angleterre et dans<br />

les Provinces-Unies ; en France il faut attendre 1777<br />

pour voir paraître le premier journal quotidien (le<br />

Journal de Paris) et une autorisation officielle reste<br />

obligatoire pour obtenir le droit de parution. Les<br />

livres, qui connaissent un réel succès malgré <strong>des</strong><br />

prix élevés, sont la plupart <strong>du</strong> temps rédigés en<br />

Français mais doivent souvent être imprimés à<br />

l’étranger. Les feuilles clan<strong>des</strong>tines qui fleurissent<br />

ici et là sont pourchassées et les plus grands auteurs<br />

n’échappent pas à la vigilance de la censure. Au<br />

contrôle exercé par le directeur de la Librairie<br />

viennent s’ajouter ceux de la Sorbonne, <strong>du</strong><br />

Parlement et de l’Archevêché de Paris. Publiées en<br />

1721, les Lettres persanes de Montesquieu (publiées<br />

hors de France et sans nom d’auteur) inquiètent<br />

l’État monarchique car l’auteur critique l’autorité<br />

centrale et conteste l’origine surnaturelle <strong>du</strong> pouvoir<br />

royal – à savoir celui de guérir les écrouelles le jour<br />

<strong>du</strong> sacre à Reims. En 1734, les Lettres<br />

philosophiques de Voltaire, écrites en Angleterre –<br />

un <strong>des</strong> refuges de la pensée libre, comme la<br />

Hollande – sont condamnées, faute de pouvoir en<br />

brûler l’auteur ; Diderot, à l’origine, avec son roman<br />

La Religieuse, d’une violente attaque contre les<br />

couvents, est incarcéré à Vincennes, et Rousseau,<br />

dont certains textes sont condamnés à Genève et à<br />

Paris, est chassé de plusieurs refuges.<br />

L’Encyclopédie, la plus grande aventure éditoriale<br />

<strong>des</strong> Lumières, n’a pas échappé aux oppositions,<br />

malgré la bienveillance de certains responsables<br />

proches <strong>du</strong> pouvoir, comme la marquise de<br />

Pompadour ou Malesherbes, responsable de la<br />

censure. Les jésuites condamnent ce qu’ils pensent<br />

être une machine de guerre contre l’Église, et le<br />

Conseil d’État interdit sa vente en 1759. Malgré ces<br />

poursuites, l’impression se poursuit, y compris hors<br />

de France, et le 35 e et dernier volume paraît en 1772.<br />

Le combat contre le fanatisme et l’arbitraire de la<br />

justice ne parviennent pas à faire fléchir les<br />

décisions de justice. L’affaire Calas montre les<br />

limites de l’action <strong>des</strong> philosophes, et de Voltaire en<br />

particulier ; Marc Antoine Calas, négociant<br />

12<br />

calviniste de Toulouse accusé d’avoir tué son fils<br />

pour l’empêcher de se convertir au catholicisme est<br />

roué vif en 1762. Peu de temps après, Jean François<br />

Lefebvre, chevalier de La Barre, âgé de 19 ans, est<br />

condamné à avoir le poing coupé et la langue<br />

arrachée avant d’être brûlé vif pour ne pas s’être<br />

découvert devant une procession et avoir mutilé un<br />

crucifix. Voltaire n’obtiendra jamais la réhabilitation<br />

<strong>du</strong> chevalier ; le Parlement de Paris accorde<br />

simplement en appel que le jeune noble soit<br />

décapité avant de subir sa peine (1766).<br />

Par ailleurs, l’ouverture au monde, qu’illustrent les<br />

grands voyages de découvertes, ne répond pas à une<br />

simple curiosité intellectuelle. Elle a <strong>des</strong> objectifs<br />

plus prosaïques. Il suffit de lire attentivement les<br />

directives transmises à La Pérouse pour prendre la<br />

mesure <strong>des</strong> objectifs recherchés. Sur chaque île, les<br />

« découvreurs » hissent les couleurs de leurs<br />

souverains respectifs, car les rivalités <strong>des</strong> États<br />

européens s’étendent au reste <strong>du</strong> monde. Dans les<br />

années 1720-1730, Français et Anglais se disputent<br />

l’Inde <strong>des</strong> Grands Moghols ; Robert Clive combat les<br />

troupes de Dupleix, avant que celui-ci soit rappelé<br />

en France et que son successeur renonce à toute<br />

domination politique. Durant la guerre de Sept ans<br />

(1755-1763) la rivalité coloniale franco-britannique<br />

se poursuit en Amérique <strong>du</strong> Nord ; les colons de la<br />

Nouvelle-France luttent, à armes inégales, contre<br />

ceux <strong>des</strong> Treize colonies. Dans Candide, Voltaire se<br />

moque de ces affrontements pour « quelques<br />

arpents de glace » au Canada (1757).<br />

En Méditerranée, les tensions entre puissances<br />

européennes sont vives et si la menace barbaresque<br />

a fléchi, force est de reconnaître qu’elle n’a pas<br />

totalement disparu. Le risque d’être pris et con<strong>du</strong>it<br />

en « esclavitude » dans un bagne d’Alger ou de<br />

Tunis est toujours d’actualité. Rousseau, bien<br />

renseigné par diverses lectures de qualité, ne<br />

l’ignore pas, qui nous montre Émile captif <strong>des</strong><br />

Barbaresques après s’être confié à un capitaine<br />

renégat tardivement démasqué. L’économie de la<br />

rançon anime toujours les deux rives de la<br />

Méditerranée avec quelques points de rencontre<br />

pour négocier les rachats ou les échanges. Rousseau<br />

le sait qui fait état dans la suite de l’Émile – Émile et<br />

Sophie ou les Solitaires - d’une île partagée entre les<br />

deux cultures, une île où se réfugie Émile et où<br />

disparaît Sophie. Cette île – le thème de l’île est<br />

récurrent chez Rousseau comme chez d’autres<br />

auteurs, tels Diderot dans Le Supplément au voyage<br />

de Bougainville – n’est pas nommée par Rousseau,<br />

mais tout porte à croire qu’il s’agit de Lampe<strong>du</strong>sa.<br />

Au reste, Rousseau se livre dans ce texte inachevé à<br />

d’intéressantes comparaisons entre les captifs et les<br />

esclaves qui nourrissent alors les trafics atlantiques,<br />

sans pour autant prendre position dans cette<br />

question qui agite certains cercles d’érudits.<br />

Dans les pays de l’Europe centrale, orientale et<br />

méditerranéenne, où l’empreinte de la féodalité<br />

reste forte, plusieurs souverains entreprennent,<br />

dans la seconde moitié <strong>du</strong> XVIII e siècle, de<br />

moderniser leurs États en imposant <strong>des</strong> réformes,<br />

théoriquement inspirées <strong>du</strong> programme <strong>des</strong><br />

philosophes <strong>des</strong> Lumières. Les objectifs de ces<br />

« <strong>des</strong>potes éclairés » sont partout les mêmes. En

principe, il s’agit de renforcer la puissance de l’État<br />

en lui donnant une meilleure organisation, non pour<br />

répondre à un goût personnel de pouvoir absolu<br />

mais pour assurer le bonheur de leurs sujets ; ces<br />

chefs d’État affichent leurs bonnes relations avec les<br />

philosophes. Imprégné dans sa jeunesse de l’esprit<br />

<strong>des</strong> Lumières, Frédéric II, roi de Prusse à partir de<br />

1740, correspond avec Voltaire et l’invite en 1745.<br />

Catherine II de Russie entretient <strong>des</strong> relations<br />

épistolaires avec d’Alembert, Voltaire et surtout<br />

Diderot (1773-1774). En réalité, les idées nouvelles –<br />

tolérance, suppression <strong>des</strong> privilèges, abolition <strong>du</strong><br />

servage - sont surtout utilisées par ces souverains<br />

pour faire triompher les forces traditionnelles et<br />

conservatrices (clergé, aristocratie <strong>des</strong> Junkers ou<br />

grands propriétaires fonciers en Prusse). Les soucis<br />

de grandeur et de prestige l’emportent très<br />

rapidement sur les considérations philosophiques.<br />

Seul Joseph II, dans l’empire <strong>des</strong> Habsbourg,<br />

amorce, après 1780, de véritables réformes en<br />

s’attaquant aux privilèges de la noblesse (abolition<br />

<strong>du</strong> servage, de la corvée et <strong>des</strong> corporations) et en<br />

soumettant étroitement l’Église à l’État, au risque<br />

d’un conflit avec le pape.<br />

Ce siècle qui participe à façonner un nouveau regard<br />

porté sur l’enfant, à la vie désormais moins fragile,<br />

se singularise par un paradoxe maintes fois<br />

mentionné. En effet, les naissances illégitimes ne<br />

cessent de croître dès le début <strong>du</strong> XVIII e siècle, alors<br />

que se multiplient les abandons de nouveau-nés. Les<br />

fameuses trajectoires de deux philosophes <strong>des</strong><br />

Lumières illustrent ces comportements. Ainsi,<br />

Rousseau, si attentif à l’é<strong>du</strong>cation <strong>des</strong> enfants, a<br />

abandonné, pour <strong>des</strong> « raisons économiques », ses<br />

cinq enfants dont un dans le tour d’une institution<br />

charitable ; on sait tout aussi bien que Jean le Rond,<br />

dit D’Alembert est un enfant abandonné en 1717 par<br />

sa mère, Mme de Tencin, et trouvé, par la femme<br />

d’un vitrier, sur les marches de la chapelle Saint-<br />

Jean-le-Rond (d’où son nom).<br />

Les richesses et la prospérité <strong>du</strong> siècle sont<br />

inégalement partagées. Les principaux bénéficiaires<br />

<strong>du</strong> « beau XVIII e siècle » sont <strong>des</strong> membres de la<br />

haute noblesse qui se sont lancés dans les affaires,<br />

une petite fraction <strong>du</strong> clergé mais surtout la<br />

bourgeoisie urbaine qui domine la pro<strong>du</strong>ction et les<br />

échanges, le négoce et la finance ; imprégnée <strong>des</strong><br />

idées nouvelles, celle-ci aspire à occuper une autre<br />

place dans la direction <strong>des</strong> affaires publiques. À<br />

l’exception de Montesquieu, authentique aristocrate,<br />

la majorité <strong>des</strong> philosophes <strong>des</strong> Lumières<br />

appartiennent à cette bourgeoisie dont la puissance<br />

économique et l’influence politique ne cessent de<br />

croître et qui aspire à l’exercice <strong>du</strong> pouvoir.<br />

Face à ce monde <strong>des</strong> gagnants celui <strong>des</strong> perdants,<br />

plus nombreux, est davantage composite. Les<br />

paysans, devenus libres – le servage sévit<br />

néanmoins encore en Europe orientale – et<br />

propriétaires de petites exploitations, pratiquent<br />

une agriculture souvent routinière et doivent<br />

acquitter un ensemble de redevances. En cas de<br />

crise et devant l’impossibilité de faire face à ces<br />

exigences, ils vont grossir le monde <strong>des</strong> errants. Les<br />

travailleurs <strong>des</strong> métiers urbains et les domestiques<br />

suivent alors cette même trajectoire.<br />

13<br />

Depuis la Régence (1715-1723) qui a vu une vive<br />

réaction contre l’absolutisme royal et les mœurs<br />

austères de la fin <strong>du</strong> règne de Louis XIV, les<br />

tentatives de réformes se sont multipliées et<br />

heurtées à de nombreux blocages. Après le ministère<br />

<strong>du</strong> prudent cardinal Fleury (1726-1743), le roi Louis<br />

XV laisse ses ministres faire face aux nombreuses<br />

difficultés et aux résistances <strong>des</strong> parlements. Louis<br />

XVI renonce aux réformes hardies amorcées par<br />

Maupeou puis proposées par Turgot, Necker,<br />

Calonne ou Loménie de Brienne.<br />

Les tensions sont vives, les inégalités croissantes, les<br />

menaces réelles. Rousseau s’en fait l’écho :<br />

« Vous vous fiez à l’ordre actuel de la société sans<br />

songer que cet ordre est sujet à <strong>des</strong> révolutions<br />

inévitables (…) Nous approchons de l’état de crise et<br />

<strong>du</strong> siècle <strong>des</strong> révolutions.<br />

Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez<br />

alors ? Tout ce qu’ont fait les hommes, les hommes<br />

peuvent le détruire. Il n’y a de caractères<br />

ineffaçables que ceux qu’imprime la nature et la<br />

nature n’a fait ni princes, ni riches, ni grands<br />

seigneurs (…)<br />

Celui qui mange dans l’oisiveté ce qu’il n’a pas gagné<br />

lui-même le vole. Il doit en travail le prix de son<br />

entretien : cela est sans exceptions. Travailler est<br />

donc un devoir indispensable à l’homme social.<br />

Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen<br />

oisif est un fripon ! » (Rousseau, Émile, livre III).<br />

« Révolution, nature, citoyen, fripon… ». Ce sont là<br />

<strong>des</strong> termes qui auront certaines résonances après la<br />

disparition de Rousseau. On comprend combien les<br />

révolutionnaires français de 89, et plus encore ceux<br />

de 93, aient pu être davantage sensibles à Rousseau<br />

qu’aux Encyclopédistes qui, dans leur ensemble, ne<br />

prônaient pas la démocratie et ne souhaitaient<br />

nullement une rupture révolutionnaire ! Au vrai, les<br />

peuples oscillent entre le besoin de marquer une<br />

filiation avec ce qui précède et le désir de rompre<br />

avec le passé.<br />

Le XVIII e siècle a longtemps cru à la Raison, mais<br />

l’homme <strong>du</strong> XVIII e siècle n’a pas été entièrement<br />

soumis à son empire. Avec Rousseau il s’est<br />

enthousiasmé pour les sentiments et la nature. Un<br />

puissant courant sentimental se développe et se<br />

manifeste dans de nombreux domaines artistiques.<br />

L’Europe se met à l’école <strong>des</strong> artistes français - <strong>des</strong><br />

peintres Watteau, Chardin et Fragonard, <strong>des</strong><br />

sculpteurs Bouchardon et Houdon – mais<br />

l’Angleterre, l’Espagne ou Venise ont aussi leurs<br />

artistes de génie qui répondent aux mêmes<br />

aspirations (Gainsborough, Goya ou Guardi).<br />

Ainsi, alors que disparaît Jean-Jacques, on soupire<br />

auprès d’un lac ou d’une ruine. Sa tombe, dans l’île<br />

artificielle <strong>des</strong> Peupliers, à Ermenonville, dans le<br />

domaine familial <strong>du</strong> marquis de Girardin, reflète<br />

cette nouvelle sensibilité. Rousseau n’a-t-il pas<br />

suggéré la fin envisagée à son roman resté inachevé,<br />

Émile et Sophie, à son jeune ami Bernardin de<br />

Saint-Pierre, le père de Paul et Virginie ?

La raison triomphante a cédé le pas à l’instinct et à<br />

l’émotion. Le temple de la Philosophie est à<br />

l’arrière-plan, et en réalité inachevé. La nature, la<br />

solitude et le rêve brisé : les grands thèmes <strong>du</strong><br />

romantisme se sont invités à Ermenonville.<br />

14<br />

La tombe de Rousseau devient un lieu de pèlerinage<br />

où Marie-Antoinette, Mirabeau, Robespierre,<br />

Bonaparte et <strong>des</strong> milliers d’autres sont venus verser<br />

<strong>des</strong> « torrents de larmes ». Et ce bien après 1794,<br />

année où les cendres de Rousseau ont été déposées<br />

au Panthéon.

Ce titre exprime une affirmation préliminaire : nul<br />

ne peut nier que Jean-Jacques Rousseau ait été<br />

souvent malade et surtout qu'il fut vraiment un<br />

malade. Qui oserait en douter, alors que toute son<br />

œuvre autobiographique (Confessions, Dialogues,<br />

Rêveries <strong>du</strong> Promeneur solitaire, Correspondance)<br />

est émaillée de <strong>des</strong>criptions pathologiques le<br />

concernant. Lui-même s'y présente ouvertement<br />

comme un malade chronique, un malade congénital<br />

dirais-je. Deux citations seulement, parmi tant<br />

d'autres :<br />

Dès les premières pages <strong>des</strong> Confessions (1. pp. 7-8) :<br />

« J'étais né presque mourant, on espérait peu me<br />

conserver. J'apportai le germe d'une incommodité<br />

que les ans ont renforcée et qui, maintenant, ne me<br />

donne quelquefois de relâches que pour me laisser<br />

souffrir plus cruellement d'une autre façon ». Et,<br />

dans une lettre <strong>du</strong> 26 Mars 1757 à Madame<br />

d'Epinay : « En qualité de malade, j'ai droit aux<br />

ménagements que l'humanité doit à la faiblesse et à<br />

l'humeur d'un homme qui souffre ; quel est l'ami,<br />

quel est l'honnête homme qui ne doit pas craindre<br />

d'affliger un malheureux tourmenté d'une maladie<br />

incurable et douloureuse ? » (2)<br />

Mon rôle ne sera donc pas de vous démontrer<br />

l'existence de cette pathologie, mais d'essayer d'en<br />

préciser la nature. Malade de quel mal, ou de quels<br />

maux, Jean-Jacques ? Là commencent, en effet,<br />

discussions, divergences, oppositions, conflits<br />

même, dans la surabondante littérature relative à ce<br />

sujet (thèses, ouvrages, <strong>communications</strong>). Gardonsnous<br />

de nous égarer, dans ce maquis... Résumons<br />

plutôt faits et hypothèses.<br />

Les faits<br />

Ou, si vous préférez, la séméiologie qu'expose<br />

Rousseau lui-même dans son autobiographie, ses<br />

« écrits pathobiographiques », comme les dénomme<br />

Philippe Brenot dans son très bon ouvrage Le Génie<br />

et la folie (3) . Cette pathologie, on peut la<br />

schématiser en deux syndromes (qui ne furent pas<br />

forcément synchrones au long de sa vie) : un<br />

syndrome somatique et un syndrome mental.<br />

Le syndrome somatique semble être apparu vers<br />

la vingtième année, encore que Rousseau ait signalé<br />

dans ses Confessions (1. p. 361) : « Un vice de<br />

conformation dans la vessie me fit éprouver dans<br />

mes premières années une rétention d'urines<br />

presque continuelle ». Sa tante Suzon, qui l'éleva,<br />

eut beaucoup de mal à en venir à bout, mais elle y<br />

parvint... et ce n'est qu'à son jeune âge a<strong>du</strong>lte que<br />

l'on reparlera, - ô combien !, - de crises de rétention,<br />

parfois prolongées, très rebelles, nécessitant de<br />

MALADE DE QUOI, JEAN-JACQUES ?<br />

Professeur Pierre NAVARRANNE<br />

15<br />

fréquents recours aux sondages, aux « bougies »,<br />

aux cathéters. Alternent avec cette rétention,<br />

mictions impérieuses et mal contrôlées, voire<br />

incontinence... Tout cela, décrit si fréquemment par<br />

Jean-Jacques tout au long de sa vie qu'un brillant<br />

neurobiologiste actuel, Jean-Didier Vincent (4) ,<br />

retrouvant son vocabulaire de carabin, surnomme<br />

Rousseau « le pisseux disgracieux » ; il cite même le<br />

Dr. Théodore Tronchin, médecin et ami de Voltaire<br />

il est vrai ; celui-ci prétendait que « Rousseau avait<br />

sa vessie à la place <strong>du</strong> cœur et l'urine à la place <strong>du</strong><br />

sang ». Horresco referens...<br />

Outre ce si fréquent inconvénient urinaire,<br />

surviennent de temps en temps, très espacées, <strong>des</strong><br />

manifestations abdominales aiguës : crises<br />

douloureuses intenses irradiant parfois en région<br />

lombaire (on a pu les prendre pour <strong>des</strong> coliques<br />

néphrétiques, mais il n'y eut jamais émission de<br />

calcul). Elles peuvent s'accompagner d'un important<br />

météorisme abdominal, être fébriles, <strong>du</strong>rer de<br />

quelques heures à plusieurs jours.<br />

En 1752, Rousseau parle de « quelques<br />

semaines de lit » ;<br />

En 1762, il crut en mourir et il rédigea son<br />

testament, demandant à être autopsié par<br />

« d'habiles gens » (sic) pour éclairer enfin<br />

« l'étrange maladie qui me consume depuis<br />

tant d'années » (1 p. 1224) .<br />

Entre ces crises, qui peuvent réveiller ou pas les<br />

troubles urinaires, l'état physique redevient normal.<br />

Le syndrome mental est essentiellement<br />

constitué d'idées délirantes de persécution. On a pu,<br />

certes, retenir chez lui d'autres traits<br />

psychopathologiques, mais que vous me permettrez<br />

sans doute, de juger mineurs aux yeux <strong>du</strong><br />

neuropsychiatre.<br />

Dès l'adolescence, une « dromomanie »,<br />

cette tendance à la fugue impulsive, bien<br />

étudiée chez lui par le Pr. Régis (5) ,<br />

retrouvée tout au long de sa vie, accentuée<br />

encore par ses idées de persécution.<br />

Des tendances mytho-maniaques :<br />

fabulation, usurpation d'identité.<br />

Une immaturité sexuelle, avec masochisme<br />

dans l'enfance, exhibitionnisme à<br />

l'adolescence, autoérotisme prolongé à<br />

l'âge a<strong>du</strong>lte.<br />

Une extrême sensibilité émotionnelle et<br />

affective, génératrice d'angoisses, voire de<br />

dépression.

Sur ce fond de fragilité psycho affective, assortie<br />

d'un caractère paranoïaque (surestimation de soi,<br />

difficultés d'adaptation sociale), s'allument à la fin<br />

<strong>des</strong> années 1750, <strong>des</strong> « orages précurseurs » (6) :<br />

brouille avec ses amis, philosophes ou mondains,<br />

bombardés de lettres multiples, parfois violentes,<br />

injustes, injurieuses, où il parle « d'opprobres »,<br />

« outrages », « déshonneur ».<br />

Après 1762, - tandis qu'il a fui Paris (non sans<br />

raisons légitimes!) et qu'il erre à travers la Suisse,<br />

indésirable et banni, là aussi, - apparaissent dans sa<br />

correspondance de multiples interprétations<br />

délirantes : « regards curieux », « sottes<br />

chuchoteries », « langues empoisonnées qui<br />

distillent plus de venin que tous les serpents<br />

d'Afrique », « espions qui violent sa<br />

correspondance », « oppresseurs », etc. On assiste à<br />

l'organisation véritable d'un délire de persécution<br />

qui éclatera superbement en Angleterre, où son ami<br />

David Hume lui donne asile en Janvier 1766.<br />

La conviction délirante est alors absolue, définitive.<br />

C'est « la grande tourmente » (6) : une « ligue » s'est<br />

constituée contre lui et s'ingénie à le détruire avec<br />

<strong>des</strong> complicités diverses : publiques et privées,<br />

politiques, littéraires, religieuses, populaires même.<br />

C'est un ténébreux complot universel, cosmique<br />

presque ! En même temps, migrant ça et là en<br />

Angleterre, il écrit les premiers livres <strong>des</strong><br />

Confessions, comme un dérivatif et une catharsis<br />

apaisants. On comprend que Jean d'Ormesson, dans<br />

son Autre Histoire de la Littérature Française (7) ait<br />

intitulé le chapitre Rousseau : « un Candide<br />

enragé ».<br />

Enragé, oui, avec même <strong>des</strong> raptus délirants<br />

suraigus : en Angleterre, lorsqu'il mobilise la presse<br />

britannique pour quelle publie une « déclaration » à<br />

« ses amis et ennemis pourvu qu'ils aiment la<br />

justice » (fin 1766), ou lorsqu'il harangue la foule<br />

sur les quais de Douvres (Mai 1767), s'agite comme<br />

un forcené, se barricade dans une cabine de<br />

paquebot. Autre exemple : après son retour en<br />

France, lorsqu'il envoie un tonitruant Mémoire à M.<br />

de Saint-Germain (Février 1770) : Le ministre<br />

Choiseul « a concerté dans le secret l'œuvre de ma<br />

diffamation, m'a fait enlacer de toutes parts par ses<br />

satellites, m'a fait traîner par eux dans la fange, m'a<br />

ren<strong>du</strong> la fable <strong>du</strong> peuple et le jouet de la canaille. Il a<br />

pris soin de faire sortir la haine publique par les<br />

moqueuses caresses <strong>des</strong> fourbes dont il me faisait<br />

entourer et, dernier raffinement, il fait en sorte que<br />

partout les égards et les attentions parussent me<br />

suivre afin que, si j'exhale quelque plainte, j'eusse<br />

l'air d'un homme inquiet » [...]. Suivent <strong>des</strong> pages et<br />

<strong>des</strong> pages de la même encre... Ou bien en Février<br />

1776, lorsqu'il distribue dans la rue, aux promeneurs<br />

parisiens ébahis, une autre déclaration À tous les<br />

Français aimant encore la Justice et la Vérité.<br />

Tels furent les symptômes de la maladie de<br />

Rousseau, ses « maux de vessie et de l'âme », a-t-on<br />

pu dire. Essayons de voir maintenant à quelle<br />

pathologie ils ressortissent, quelle étiquette<br />

nosographique on pourrait leur attribuer.<br />

16<br />

Les hypothèses<br />

Elles sont multiples et proposent <strong>des</strong> diagnostics<br />

très divers. Pour le syndrome urinaire, on a parlé de<br />

malformations congénitales <strong>des</strong> voies excrétoires<br />

(urètre, col de la vessie, phimosis, hypospadias),<br />

d'une maladie prostatique, d'une lithiase rénale<br />

(coliques néphrétiques et complications<br />

mictionnelles). Mais il n'y a jamais eu d'émission de<br />

calcul et l'autopsie pratiquée au lendemain de sa<br />

mort, comme le demandait son testament, a éliminé<br />

tous ces diagnostics, puisqu'elle a montré l'intégrité<br />

absolue de son appareil génito-urinaire, prostate<br />

comprise. L'intégrité anatomique de son appareil<br />

digestif aussi.<br />

Très fiable pourtant, cette autopsie, nous affirme le<br />

professeur Lacassagne (8) , - l'autorité majeure <strong>du</strong><br />

XX e siècle en matière de médecine légale. On n'en a,<br />

en somme, retenu qu'un certain degré<br />

d'hydrocéphalie, c'est-à-dire une augmentation <strong>du</strong><br />

volume <strong>du</strong> liquide céphalo-rachidien dans le crâne<br />

(méninges et ventricules cérébraux). « Apoplexie<br />

séreuse » a-t-on dit (ce qui ne signifie<br />

scientifiquement rien...), conséquence d'une<br />

éventuelle urémie, jamais prouvée. J'attacherais<br />

personnellement plus d'importance au traumatisme<br />

crânien, - bénin dit-on, mais qui avait tout de même<br />

entraîné plusieurs heures d'état confusionnel, - dont<br />

Jean-Jacques avait été victime deux ans avant sa<br />

mort (24 Octobre 1776). Des troubles de résorption<br />

<strong>du</strong> liquide céphalorachidien peuvent survenir ainsi<br />

chez <strong>des</strong> sujets d'un certain âge (Rousseau avait<br />

alors 64 ans), installant silencieusement une<br />

hydrocéphalie à pression normale.<br />

De toute façon, rien à voir avec la pathologie<br />

somatique et mentale de Jean-Jacques, ni avec sa<br />

mort. Curieuse, cette mort, survenue de façon quasisubite,<br />

le 2 Juillet 1778 à Ermenonville. Au retour<br />

d'une promenade matinale, violente crise<br />

douloureuse abdominale, fatigue intense,<br />

dysesthésies corporelles, chute fatale lorsqu'il veut<br />

se lever. Vous imaginez aisément les hypothèses<br />

que, depuis 250 ans, cette mort subite a soulevées :<br />

assassinat, empoisonnement (il venait de prendre<br />

son petit déjeuner), suicide ?, « attaque<br />

cérébrale » ?..., toutes écartées grâce à cette<br />

opportune autopsie. Celle-ci, hélas ! nous dit bien ce<br />

que Rousseau n'avait pas, mais rien de ce dont il a<br />

souffert de son vivant, rien de ce qui l'emporta dans<br />

la tombe.<br />

Mais voilà que, dans les années 1969-70, un<br />

médecin érudit, le Dr David Bensoussan, lit par<br />

hasard un article de deux auteurs britanniques, Ida<br />

Mac Alpine et Richard Hunter, attribuant à une<br />

maladie génétique assez récemment identifiée<br />

(Waldenström, 1937), la Porphyrie Aiguë<br />

Intermittente (P.A.I.), les troubles dont avait jadis<br />

souffert le roi George III d'Angleterre. Frappé par<br />

un certain nombre de concordances entre les<br />

troubles somatiques et psychiques <strong>du</strong> souverain et<br />

ceux constatés chez Jean-Jacques Rousseau, David<br />

Bensoussan se prit à penser qu'ils pouvaient être<br />

atteints <strong>du</strong> même mal.

Parti de cette idée préconçue, il étudie<br />

minutieusement les publications scientifiques<br />

relatives à cette P.A.I., d'une part, les écrits<br />

autobiographiques de Jean-Jacques d'autre part,<br />

souligne certaines coïncidences symptomatiques et<br />

affirme, dans un ouvrage de 140 pages (9) , que ce<br />

diagnostic lève enfin les doutes et apporte une<br />

explication unique tant aux manifestations<br />

somatiques qu'aux troubles psychiques dont<br />

l'écrivain a été atteint. Opinion maintenant adoptée<br />

par beaucoup d'auteurs.<br />

La porphyrie aiguë intermittente, maladie génétique<br />

rare, <strong>du</strong>e à une erreur congénitale <strong>du</strong> métabolisme<br />