SPÉCIAL SOIRÉES DE L'ASSOCIATION MÉDICALE

SPÉCIAL SOIRÉES DE L'ASSOCIATION MÉDICALE

SPÉCIAL SOIRÉES DE L'ASSOCIATION MÉDICALE

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Calédonien & Polynésien<br />

Intoxication par le<br />

crabe de cocotier<br />

birgus latro<br />

<strong>SPÉCIAL</strong> <strong>SOIRÉES</strong><br />

<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> L’ASSOCIATION <strong>MÉDICALE</strong><br />

La déclaration<br />

des cas de dengue:<br />

intérêt et conséquences<br />

N° 56 - Novembre 2010<br />

A.D.I.M-N.C. - BP 14 999<br />

98 803 NOUMEA Cédex<br />

Tel: ( 687 ) 78.71.73.<br />

Email: bmc@cedrim.asso.nc<br />

http:// www.bmc.nc<br />

A.D.I.M-P.F. - BP 52 580<br />

98 716 PIRAE TAHITI<br />

14 ème année<br />

trimestriel<br />

Prix au numéro : gratuit<br />

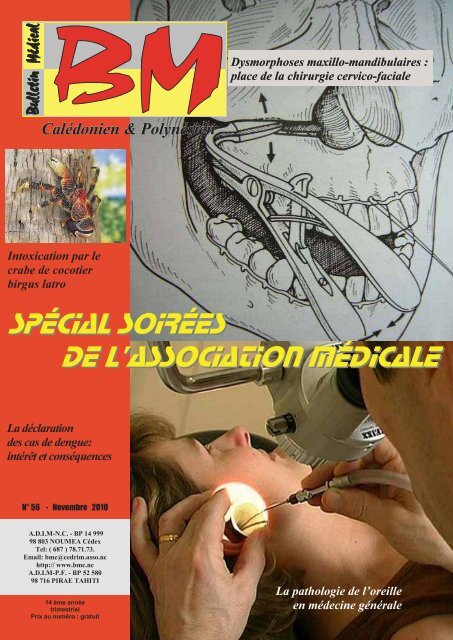

Dysmorphoses maxillo maxillo-mandibulaires maxillo mandibulaires :<br />

place de la chirurgie cervico cervico-faciale<br />

cervico faciale<br />

La pathologie de l’oreille<br />

en médecine générale

e voudrais tout d’abord vous souhaiter à toutes<br />

J et tous une bonne fin d’année 2010.<br />

C’est une date 2010, et voila déjà écoulée la première<br />

décennie du 21 e siècle…<br />

Votre bulletin médical tient toujours la route, lui qui<br />

vous accompagnait déjà avant les années 2000, quel<br />

chemin !<br />

Vous trouverez dans ce numéro un dossier ORL<br />

assez complet puisque la place du chirurgien dans<br />

cette pathologie « in » qu’est la dysmorphose maxillomandibulaire,<br />

y est largement abordée. Gageons que<br />

vous saurez alors le solliciter pour vos cas les plus<br />

difficiles…<br />

En ces temps qui devraient être chauds, le rappel<br />

des pathologies de l’oreille en médecine générale<br />

vous rafraîchira les sinus, pour mieux rentrer dans<br />

la saison des otites externes chères à nos nageurs<br />

et autres aquatiques.<br />

Avec l’été, n’oubliez pas non plus notre chouchou<br />

local, la dengue, mais qu’il ne faut toujours pas<br />

mésestimer. Vos déclarations permettent réellement<br />

de lutter contre ce fléau.<br />

Enfin, en cette période de fêtes, un petit rappel sur<br />

les méfaits de l’alcool et la façon d’aborder ces<br />

patients particuliers, seront d’une actualité<br />

brûlante, mais malheureusement peut-être un peu<br />

« hors sujet »… D’ailleurs vous pourrez peaufiner<br />

vos connaissances des ITT ; elles seront sûrement<br />

encore fraîches pour servir largement à nos confrères<br />

de garde en fin d’année…<br />

Sinon il ne restera plus qu’à vous rabattre sur la<br />

très « lôcale » intoxication au crabe de cocotier,<br />

maladie nouvelle, dans sa description et sa connaissance<br />

au moins. Très beau travail réalisé là par Le<br />

Dr Maillaud, à qui nous conseillerons plutôt crevettes<br />

ou langoustes pour le réveillon, puisque la pêche au<br />

crabe de mangrove vient de fermer, et ne rouvrira<br />

que fin janvier !<br />

Bonnes fêtes à toutes et tous, et bonnes vacances.<br />

Directeur de la publication : E Lancrenon<br />

Secrétaire de Rédaction : P. Nicot.<br />

Conception, Maquette, Mise en page : J. Nicot<br />

***<br />

Comité de Rédaction de Nouméa pour le<br />

B.M. n° 56<br />

B. Rouchon, J M Tivollier, F. Vangheluwe.<br />

***<br />

Les articles signés sont publiés<br />

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.<br />

***<br />

Tiré à 2 000 exemplaires par ARTYPO.<br />

Distribué à 1400 ex. en Nouvelle Calédonie, Wallis et<br />

Futuna. et à 450 exemplaires en Polynésie Française<br />

02<br />

Dr Eric lancrenon<br />

Novembre 2010 - N° 56<br />

ACTUALITES<br />

NC 2011 - Professionnels de santé : c’est le moment de nous rejoindre!<br />

CONSEIL <strong>DE</strong> L’ORDRE<br />

Évaluation d’une ITT.<br />

ASSOCIATION MEDICALE <strong>DE</strong> NOUVELLE CALEDONIE<br />

CALEDONIE<br />

L’organisation des soirées de l’AMNC en brousse et dans les Iles.<br />

La pathologie de l’oreille en médecine générale.<br />

Place du chirurgien cervico-facial<br />

dans la prise en charge des dysmorphoses maxillo-mandibulaires.<br />

Diagnostic de la dengue à l’IPNC de Nouvelle-Calédonie.<br />

La déclaration de cas de dengue: intérêt et conséquences.<br />

AGENCE SANITAIRE ET SOCIALE <strong>DE</strong> NOUVELLE<br />

NOUVELLE-CALEDONIE<br />

NOUVELLE CALEDONIE<br />

Quelques trucs et astuces pouvant être utiles pour aborder l’alcool.<br />

EXERCER AUJOURD’HUI<br />

Intoxication par le crabe de cocotier birgus latro en Nouvelle-Calédonie.<br />

Le dépistage et les signes de l’autisme.<br />

LA VIE <strong>DE</strong>S ASSOCIATIONS<br />

ASSOCIATIONS<br />

L’EMDR, une nouvelle thérapie, effet de mode ou réel traitement?<br />

PACIFIQUE<br />

Les agents Fidjiens de la santé en lutte contre la dengue et la filariose.<br />

Rompre la loi du silence - Lutter contre les IST dans le Pacifique.<br />

Les territoires français se joignent au programme 2-1-22<br />

3<br />

5<br />

7<br />

10<br />

13<br />

19<br />

21<br />

16<br />

23<br />

26<br />

28<br />

30<br />

30<br />

31

ACTUALITES<br />

ACTUALITES<br />

François Lallemand, président de la commission médicale de NC2011,<br />

Comité organisateur des XIV e Jeux du Pacifique<br />

Quel est le dispositif<br />

médical prévu pendant<br />

les Jeux du Pacifique ?<br />

Comme l’exige la charte des<br />

Jeux, notre commission doit<br />

répondre à 3 objectifs : assurer<br />

le fonctionnement d’un centre<br />

médical dans le Village des<br />

Jeux, organiser une permanence<br />

sur les sites de compétition<br />

et effectuer les contrôles<br />

antidopage. Sur chaque site,<br />

nous serons aidés dans notre<br />

tâche par une équipe de<br />

secouristes composée de<br />

quatre secouristes.<br />

Comment constituez-vous<br />

l’équipe médicale qui<br />

interviendra pour<br />

les Jeux du Pacifique ?<br />

Sur la base du volontariat.<br />

NC2011 a fondé toute l’organisation<br />

des XIV e Jeux du<br />

Pacifique sur un modèle<br />

impliquant la collaboration de<br />

bénévoles. C’est d’ailleurs<br />

une tradition dans l’histoire<br />

des Jeux du Pacifique. Nous<br />

recrutons ainsi des médecins,<br />

dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes,<br />

ostéopathes…<br />

Professionnels de santé :<br />

c’est le moment de nous rejoindre!<br />

À neuf mois des Jeux du pacifique, le plus grand rassemblement<br />

des îles du Pacifique, François Lallemand, président de la commission<br />

médicale de NC2011, nous parle du dispositif prévu pour l’événement.<br />

Il invite ses collègues professionnels de santé à s’engager dans<br />

cette grande aventure.<br />

Les XIV e Jeux du Pacifique en résumé<br />

Une manifestation sportive organisée tous les 4 ans<br />

Première édition en 1963<br />

Du 27 août au 10 septembre 2011<br />

en Nouvelle-Calédonie<br />

Participation de 22 pays d’Océanie (tout le continent<br />

Océanien hormis l’Australie et la Nouvelle-Zélande)<br />

Le plus grand rassemblement des îles du Pacifique :<br />

5000 sportifs et officiels techniques<br />

27 disciplines sportives<br />

37 sites de compétition<br />

Compétitions organisées dans 10 communes<br />

de la Nouvelle-Calédonie<br />

Un village unique pour l’accueil des athlètes<br />

300 000 repas servis en 15 jours de compétitions<br />

3 500 volontaires mobilisés pendants les Jeux<br />

Votre équipe est-elle déjà<br />

au complet ?<br />

Non, pas tout fait, il est encore<br />

temps de nous rejoindre !<br />

Nous recherchons du personnel<br />

médical et paramédical pour<br />

intervenir sur le village ou les<br />

sites de compétition.<br />

Quelles sont les disponibilités<br />

requises pour les volontaires<br />

qui seront mobilisés ?<br />

Les volontaires interviendront<br />

sur des tranches horaires d’une<br />

durée de 5h. Bien sûr, l’idéal<br />

serait d’être disponible sur<br />

plusieurs tranches horaires.<br />

François Lallemand, bio express<br />

Généraliste et médecin du sport,<br />

François Lallemand a posé ses<br />

valises en Nouvelle-Calédonie, il<br />

y a plus de 20 ans. Il accompagne<br />

l’équipe de Nouvelle-Calédonie<br />

pour la première fois aux Jeux<br />

de Papouasie Nouvelle-Guinée, en<br />

1991. Depuis, il n’a manqué aucune<br />

édition de cet événement. Il est<br />

secrétaire de la Société de<br />

Médecine du Sport du Pacifique<br />

Sud (SMSPS) créée par le Dr<br />

Dominique CHAZAL. Il est président<br />

de la commission médicale de<br />

NC2011 depuis sa création, en<br />

2008.<br />

Vous avez accompagné<br />

l’équipe de Nouvelle-<br />

Calédonie à tous les Jeux<br />

depuis 1991, qu’est-ce qui<br />

motive encore ?<br />

C’est toujours enthousiasmant!<br />

D’abord parce que je suis un<br />

passionné de sport, mais pas<br />

seulement. C’est une véritable<br />

aventure humaine. Nous avons<br />

affaire à des sportifs, ce sont<br />

des patients « atypiques », ils<br />

sont jeunes et en bonne santé !<br />

Nous les traitons principalement<br />

pour des pathologies sportives<br />

et médicales classiques (type<br />

ORL). Souvent, nous les<br />

revoyons dans nos cabinets<br />

après les Jeux. Je connais<br />

certains d’entre eux depuis<br />

plusieurs années.<br />

Le personnel médical assuré pendant les Jeux<br />

Par application des usages sportifs en général et de la Charte des Jeux en particulier, le Comité organisateur a souscrit une garantie<br />

d'assurance de responsabilité civile professionnelle au profit du personnel médical ou paramédical engagé dans l'événement.<br />

Seront donc assurés les médecins affectés au service des athlètes et officiels sportifs, les actes de kinésithérapie, soins dentaires<br />

d'urgence, pharmacie, dispensés au village notamment. La convention d'assurance s'appliquera également à la couverture<br />

médicale dédiée aux spectateurs des cérémonies et des épreuves sportives.<br />

Novembre 2010 - N° 56 03

04<br />

Novembre 2010 - N° 56

CC OO NN SS EE II L L DD E E L L ’ ’ OO RR DD RR E E<br />

Evaluation d’une ITT (Incapacité Totale de Travail)<br />

au sens pénal en cas de coups et blessures volontaires<br />

INFORMATION INFORMATION<br />

INFORMATION<br />

INFORMATION<br />

Depuis 1994, une nouvelle dénomination des incapacités totales de travail a été établie (ITT) à la place de l’ancienne ITTP (Incapacité totale de travail<br />

personnel).<br />

Au sens pénal, il peut y avoir une ITT si une plainte a été portée contre un auteur supposé (connu ou inconnu, alors plainte contre « X).<br />

L’ITT s’applique à tous : enfants, retraités, femmes au foyer, personnes au chômage ou sans emploi. Elle est donc à distinguer de l’incapacité temporaire<br />

professionnelle ou économique.<br />

La durée de l’ITT est un facteur d’appréciation fondamental de la gravité pénale des violences (articles 222-11, 12, 13, 19 et 20 du Code pénal).<br />

L’ITT implique une action qui a pour but d’infliger une sanction à l’auteur des coups et blessures volontaires et qui est à distinguer de l’action civile, qui<br />

a pour but la réparation du dommage subi par la victime.<br />

Définition<br />

Aucune définition ne précise ce qu’est cette ITT. Il est admis qu’il s’agit<br />

de la durée pendant laquelle la victime de violence ne peut remplir la totalité<br />

des fonctions basiques normales de la vie courante du fait de sont état :<br />

habillement, déplacements, toilette, … Il s’agit donc de la gêne réelle et<br />

globale éprouvée par la victime pour effectuer les gestes de la vie courante,<br />

à la suite des coups et blessures dont elle a fait l’objet.<br />

Elle s’applique donc à tous les âges de la vie et doit être donc adaptée.<br />

Elle concerne toutes les catégories socioprofessionnelles.<br />

Attention : cette durée n’est pas synonyme, pour les personnes ayant un<br />

emploi ou une activité rémunérée, d’un arrêt de travail qui peut être souvent<br />

supérieur mais jamais inférieur à l’ITT pénale. En effet, l’arrêt de travail<br />

tient compte de la profession exercée.<br />

Exemples :<br />

Lorsqu’une victime est hospitalisée, la durée de séjour constitue la durée<br />

minimum de l’ITT.<br />

En cas d’immobilisation complète d’un membre majeur (bras droit si le<br />

blessé est droitier), du bassin ou d’un membre inférieur imposant un<br />

décubitus prolongé, l’ITT prend fin au moment de la levée de l’immobilisation<br />

(une fracture de jambe avec 45 jours de plâtre et 45 jours de rééducation<br />

sans appui = 90 jours d’ITT, les soins de suite relèvent de l’arrêt de travail).<br />

En dehors des lésions objectives, il faut tenir compte des signes<br />

fonctionnels et du retentissement psychique, ce qui peut expliquer des<br />

grandes divergences qui peuvent exister.<br />

Facteurs d’évaluation<br />

L’examen clinique doit être complet et minutieux :<br />

Il recueille les doléances du patient : plaintes, douleurs, vécu du patient<br />

peuvent être notés : il ne s’agit pas d’une observation médicale au sens<br />

strict mais des doléances de la victime, sauf si un syndrome anxieux ou<br />

dépressif est cliniquement diagnostiqué.<br />

Examen clinique : les lésions attestées seront les signes fonctionnels et<br />

des éléments de l’observation, retrouvés soit lors de l’examen clinique<br />

direct ou par des examens complémentaires (radiographies, échographies,<br />

audiogrammes, ...). Elles seront objectives : mesurées, situées, décrites<br />

avec précision, avec un vocabulaire précis, en différenciant bien les lésions<br />

avec et sans solution de continuité.<br />

Ex : ecchymose de 4x3 cm au tiers antérieur et externe du bras droit,<br />

récente, rougeâtre bleuâtre ; limitation à 45° de la rotation horizontale<br />

du bras gauche vers l’extérieur …)<br />

Il existe des tableaux qui sont présentés page suivante. Ils sont indicatifs et<br />

peuvent servir de base de réflexion pour aider les médecins. Des références<br />

seraient indispensables et une méthode d’estimation plus objective qui<br />

tiendrait compte du type de lésion, du nombre de lésions, de leur taille,<br />

de la gêne fonctionnelle, de la durée d’immobilisation et d’hospitalisation<br />

est en cours de développement (G. Lorin de la Grandmaison).<br />

A noter qu’il vaut mieux éviter l’ITT de 8 jours qui peut être difficile<br />

à interpréter par rapport à la définition pénale de l’acte selon les<br />

circonstances (infraction, délit, crime).<br />

Destinataires de l’ITT<br />

- aux autorités judiciaires. La rédaction se fait sur papier à en-tête à la<br />

demande du patient ou sur réquisition de l’autorité judiciaire.<br />

- ne doit pas être transmis à l’employeur, qui n’est destinataire que du<br />

certificat d’arrêt de travail sur formulaire spécifique.<br />

Rédaction de l’ITT<br />

La responsabilité du médecin est engagée dans tous les cas.<br />

Le médecin atteste ce qu’il a constaté, certifie la réalité de son observation<br />

et s’engage personnellement en fixant une ITT.<br />

Certificat à visée pénale : orienter vers une UMJ<br />

Certificat à la demande de la victime : établi avec prudence et objectivité,<br />

avec les mentions « remis en mains propres » et « pour faire valoir ce que<br />

de droit ». Double conservé par le médecin.<br />

Certificat établi sur réquisition d’une autorité judiciaire (art. L637 du CSP) :<br />

établi avec objectivité et remis à l’autorité judiciaire qui le demande,<br />

double et réquisition conservés.<br />

Caractéristique de la sanction pénale<br />

IIT de moins de 8 jours : contravention<br />

IIT de plus de 8 jours : délit (tribunal correctionnel)<br />

Facteurs aggravants :<br />

- mineur de moins de 15 ans<br />

- personne vulnérable (âge, infirmité, maladie, déficience psychique,<br />

grossesse, ..)<br />

- ascendant ou parent adoptif<br />

- conjoint ou concubin<br />

- avec une arme<br />

ITT aggravée de moins de 8 jours : délits<br />

ITT aggravée de plus de 8 jours : délits, avec peine plus lourde<br />

Attention ne jamais indiquer une ITT = 8 jours !!<br />

Cas particulier : accident de travail<br />

Un arrêt de travail suite à un accident de travail, est un arrêt pour lequel<br />

une IJ est versée pendant le temps où l’incapacité temporaire de travail<br />

(professionnelle) est totale (dite aussi ITT) ou partielle (ITP) d’où la<br />

confusion. L’accident du travail n’implique pas nécessairement un tiers.<br />

Novembre 2010 - N° 56 05

INFORMATION INFORMATION<br />

INFORMATION<br />

INFORMATION<br />

06<br />

Novembre 2010 - N° 56<br />

CC OO NN SS EE II L L DD E E L L ’ ’ OO RR DD RR E E<br />

Evaluation d’une ITT (Incapacité Totale de Travail)<br />

au sens pénal en cas de coups et blessures volontaires<br />

1 — TETE<br />

TC sans PC, persistance vertiges et céphalées à J 5<br />

TC avec PC (2 j d'hospitalisation), persistance vertiges et céphalées à J 5<br />

Hématome périorbitaire simple, retour à état initial en 10 j 3<br />

I T T<br />

(jours)<br />

Hématome périorbitaire avec lésions cornéennes traitées par collyres (retour état initial à J 10) 10<br />

Fracture du plancher de l'orbite, ambulatoire à J 5 sans autre signe 5<br />

Conjonctivite par gaz lacrymogènes (TT collyres durant 10j) gène disparue au 2' jour 4<br />

Hématome périorbitaire avec occlusion de l'oeil pendant 5 j, retour à l'état normal à J 10 9<br />

Fracture OPN non déplacée 6<br />

Fracture OPN déplacée non chirurgicale 7<br />

FR OPN non déplacée chez sujet n'y voyant rien sans ses lunettes et ne pouvant les porter durant 9 j 9<br />

5 au<br />

moins<br />

5 au<br />

moins<br />

Fracture OPN opérée (2 j d'hospitalisation et plâtre 8 j) 10<br />

Dent « mobile » et douloureuse durant 5 j, sans gêne alimentaire réelle 5<br />

Avulsion d'une molaire, douleur et gêne à l'alimentation 3 j 3<br />

Douleur mâchoire ou bouche gênant l'alimentation durant 5 j 5<br />

2 - RACHIS- COTES<br />

Cervicalgies durant 5 jours 5<br />

Cervicalgies nécessitant port collier durant 10j, ambulatoire à J 3 10<br />

Lombalgies gênant la marche durant 5 j 5<br />

Trauma costal sans fracture avec douleur à la mobilisation, gênant le sommeil durant 8 j 8<br />

Fracture 1 côte, même tableau clinique, consolidation en 21 j 14<br />

3 - MEMBRES INFERIEURS<br />

Entorse genou traitée par attelle-velcro (genou bloqué, marche possible, s'enlève à volonté) pdt 21 j 21<br />

Entorse genou traitée par genouillère plâtrée : pas d'appui durant 21 j 21<br />

Plâtre cruro-pédieux (genou et cheville bloqués) sans appui, durant 6 semaines 42<br />

Entorse sans arrachement osseux traitée par Elastoplast 6 j, marche possible 6<br />

Entorse sans arrachement osseux traité par Elastoplast, décharge par cannes anglaises 8 j 10<br />

Entorse avec arrachement osseux, plâtre de marche durant 21j 21<br />

Fracture 1/3 moyen péroné avec plâtre de marche durant 21 j 21<br />

Fracture cheville avec plâtre sans appui durant 6 semaines 42<br />

Fracture phalange petit orteil, marche possible, syndactylie 15 j 7<br />

Fracture gros orteil, marche pénible durant 5 jours, consolidation 21 j 15<br />

Fracture métatarsien, traitée par Elastoplast, marche possible avec attelle, consolidation 21 j 15<br />

Fracture calcanéum : pas de contention mais aucun appui durant 5 semaines 35<br />

Fracture Tibia traitée par enclouage 60<br />

Fracture du col du Fémur 90<br />

Fracture du pilon tibial ouvert 120<br />

Tableaux 1 à 4 : les ITT en fonction de leur localisation<br />

Atteintes du membre supérieur directeur / pince<br />

Plaie doigt suturée < 2 cm, pansement simple, ablation fils à J 8 8<br />

Plaie importante d'un doigt, suturée avec attelle durant 8 j 9<br />

FR phalange traitée par attelle « grenouille » immobilisant 1 doigt durant 15 j 15<br />

Plaie tendineuse suturée avec 1 j hospitalisation et attelle (grenouille) 15 j 15<br />

FR métacarpien traitée par syndactylie 15 j 15<br />

FR méta traitée par attelle plâtrée (1 à 2 doigts immobilisés, poignet libre) 25<br />

FR scaphoïde : plâtre brachio-antébrachial 6 sem. puis manchette 6 sem. (total 12 sem) 90<br />

Atteintes du membre supérieur directeur / autres doigts<br />

Plaie doigt suturée < 2 cm, pansement simple, ablation fils à J 8 3<br />

Plaie importante d'un doigt, suturée avec attelle durant 8 j 5<br />

FR phalange TT par attelle «grenouille» immobilisant 1 doigt durant 15 j 11<br />

Plaie tendineuse suturée avec 1 j hospitalisation et attelle (grenouille) 15 j 12<br />

FR métacarpien TT par syndactylie 15 j 13<br />

FR méta traitée par attelle plâtrée (1 à 2 doigts immobilisés, poignet libre) 15<br />

FR poignet traitée par manchette (poignet fixe, coude libre) 21 j 24<br />

FR poignet/av. bras : brachio-antébrachial 21 j (poignet et coude bloqués) 24<br />

Luxation ou fracture épaule traitée par « Mayo clinic » 21 j 21<br />

Atteintes du membre supérieur non directeur / pince<br />

Plaie doigt suturée < 2 cm, pansement simple, ablation fils à J 8 3<br />

Plaie importante d'un doigt, suturée avec attelle durant 8 j 7<br />

Fr phalange traitée par attelle « grenouille » immobilisant 1 doigt durant 15 j 15<br />

Plaie tendineuse suturée avec 1 j hospitalisation et attelle (grenouille) 15 j 15<br />

FR métacarpien traitée par syndactylie 15 j 15<br />

FR méta traitée par attelle plâtrée (1 à 2 doigts immobilisés, poignet libre) 20j 20<br />

FR scaphoïde : plâtre brachio-antébrachial 6 sem. puis manchette 6 sem. (total 12 sem.)<br />

Atteintes du membre supérieur non directeur / autres doigts<br />

90<br />

Plaie doigt suturée < 2 cm, pansement simple, ablation fils à J 8 2<br />

Plaie importante d'un doigt, suturée avec attelle durant 8 j 6<br />

FR phalange TT par attelle « grenouille » immobilisant 1 doigt durant 15 j 10<br />

Plaie tendineuse suturée avec 1 j hospitalisation et attelle (grenouille) 15 j 10<br />

FR métacarpien TT par syndactylie 15 j 10<br />

FR méta traitée par attelle plâtrée (1 à 2 doigts immobilisés, poignet libre) 14<br />

FR poignet traitée par manchette (poignet fixé, coude libre) 21 j 20<br />

FR poignet/av-bras : brachio-antébrachial 21 j (poignet et coude bloqués) 21<br />

Luxation ou fracture épaule traitée par « Mayo clinic » 21 j 20<br />

TC : traumatisme crânien<br />

J 5 : 5e jour<br />

TT : traité ou traitement<br />

PC : perte de connaissance<br />

OPN : os propres du nez<br />

j : jour FR : fracture<br />

4 - MEMBRES SUPERIEURS<br />

Abréviations<br />

Le Conseil de l’Ordre<br />

ORDRE NATIONAL <strong>DE</strong>S ME<strong>DE</strong>CINS ORGANE <strong>DE</strong> l’ORDRE de NOUVELLE CALEDONIE — B.P. 3864 - 98846 NOUMEA CE<strong>DE</strong>X - : (687) 28.29.26 - FAX : (687) 28.58.70 E.Mail : cnom@ordmed.nc

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

L’organisation de soirées de l’AMNC en brousse et aux Îles<br />

F. Vangheluwe<br />

L’association médicale essaie, autant que possible, de délocaliser ses soirées d’information.<br />

L’organisation de celles-ci n’est jamais facile car il faut tenir compte de très nombreux facteurs,<br />

le principal étant les possibilités pour les professionnels visités de pouvoir se libérer pour<br />

assister à ces formations.<br />

Plusieurs déplacements ont été réalisés<br />

sur la grande terre dans les années passées<br />

à l’occasion du passage en Nouvelle<br />

Calédonie de professeurs de faculté,<br />

notamment ceux de Bordeaux qui viennent<br />

de façon régulière donner des cours aux<br />

internes en stage au CHT.<br />

Plus récemment, deux déplacements<br />

ont été réalisés en 2009 : un sur Lifou et<br />

un sur Koné. Le thème de ces soirées<br />

était « la responsabilité des professionnels<br />

de santé dans le cadre de leurs activités ».<br />

Ce thème a été traité par Monsieur le<br />

professeur LECA qui est Professeur agrégé<br />

de droit, spécialisé en Droit de la Santé<br />

et, depuis novembre 2000, Directeur du<br />

Centre de Droit de la Santé de l’université<br />

de Droit et de Sciences Politiques d’Aix-<br />

Marseille III.<br />

La soirée sur Lifou avait permis de<br />

regrouper une trentaine de professionnels,<br />

celle sur Koné avait réuni 3 personnes.<br />

En 2010 nous avons organisé également<br />

deux déplacements. Un sur Maré sur le<br />

« bilan du dépistage du cancer du sein »<br />

animé par M Loïc Broquart de l’Agence<br />

Sanitaire et Sociale et un sur Lifou sur<br />

« le cancer du poumon en Nouvelle Calédonie<br />

» avec Mme le Dr Benichou.<br />

La soirée sur Maré n’a malheureusement<br />

pas réuni beaucoup de professionnels,<br />

celle sur Lifou a encore été un succès.<br />

La formation sur le cancer du Poumon<br />

à Wé s’est tenue le samedi matin et a<br />

réuni une vingtaine de professionnels.<br />

Cette matinée faisait suite à une formation<br />

qui avait été organisée la veille, le vendredi<br />

soir, par « l’association calédonienne<br />

des pathologies du sommeil » et Mme<br />

Mylène Alméras qui représentait un<br />

prestataire de service dans le domaine<br />

de l’insuffisance respiratoire. Cette soirée<br />

qui traitait de la ventilation non invasive<br />

a également particulièrement intéressé<br />

les confrères de l’île, qui étaient pratiquement<br />

tous présents et ont pu avec<br />

les pneumologues présents aborder les<br />

problèmes pratiques auxquels sont<br />

confrontés les professionnels (médecins<br />

et infirmiers) qui suivent les patients<br />

sous ventilation non invasive.<br />

Le bureau de l’association médicale<br />

souhaite pouvoir poursuivre les formations<br />

en dehors de Nouméa, mais voudrait être<br />

sûr que ces déplacements auront un<br />

intérêt pour les professionnels visités.<br />

Aussi nous vous demandons de bien vouloir<br />

nous aider en nous donnant toutes les<br />

informations qui pourraient nous être<br />

utiles (nous vous rappelons que l’association<br />

médicale regroupe TOUTES les<br />

professions de santé) :<br />

- Lieu de résidence ?<br />

- Vaut-il mieux venir en journée ? Quel<br />

jour ? En soirées ? Fin de semaine ?<br />

Milieu de semaine ? Pensez-vous qu’il vous<br />

soit possible de participer à plusieurs<br />

formations qui se suivraient (deux soirs<br />

consécutifs ou un WE) ?<br />

- Y a-t-il des thèmes qui vous semblent<br />

plus d’actualité ?<br />

Merci de nous transmettre vos avis et<br />

suggestions soit par courrier à l’adresse<br />

suivante : AMNC BP 2 343 - 98846 Nouméa<br />

Cedex…Soit par mail : amnc@canl.nc<br />

Soirée « La ventilation non invasive » à Lifou<br />

Novembre 2010 - N° 56 07

La pathologie de l’oreille en médecine générale<br />

Dr Johan Nouwen<br />

L'essentiel de la pathologie de l'oreille<br />

peut être abordé en médecine générale, au<br />

moyen d'un otoscope et d'un diapason.<br />

Sans avoir l'ambition de dresser un tableau<br />

complet de la pathologie de l'oreille, cette<br />

présentation, non exhaustive, a pour<br />

but de rappeler les "bonnes pratiques"<br />

otologiques en médecine générale.<br />

Pathologie du pavillon<br />

Othématome: hématome du pavillon,<br />

qui fait suite à un traumatisme. A drainer<br />

rapidement sous peine de voir le cartilage<br />

du pavillon se nécroser et se déformer en<br />

cicatrisant (cf. oreilles des rugbyman).<br />

Chondrite du pavillon : infection du<br />

pavillon, consécutive à une otite externe,<br />

une plaie, blessure,... Un traitement antibiotique<br />

(IV) est requis pour éviter une<br />

lyse du cartilage.<br />

Cancer du pavillon : carcinome basocellulaire<br />

plus fréquent que spinocellulaire.<br />

Une chirurgie d’exérèse est indiquée.<br />

Oreilles décollées : l'otoplastie se<br />

pratique idéalement vers l'âge de 8-9 ans,<br />

dès que l'enfant se plaint de moqueries<br />

à l'école. À cet âge, les oreilles ont presque<br />

atteint leur taille définitive et l'enfant<br />

n'a pas eu le temps de développer de<br />

complexe. L'intervention qui se fait sous<br />

anesthésie locale ou générale, est complètement<br />

prise en charge par la CAFAT<br />

08<br />

Novembre 2010 - N° 56<br />

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

LES MARDIS <strong>DE</strong> L’ ASSOCIATION<br />

Soirée du 05 octobre 2010<br />

(jusqu'à 18 ans) et les suites opératoires<br />

sont simples et peu douloureuses.<br />

Pathologie du conduit<br />

auditif externe<br />

Bouchon de cérumen : l'oreille est<br />

auto-nettoyante chez tous les mammifères<br />

et le cérumen est une sécrétion naturelle<br />

et nécessaire au nettoyage du conduit et<br />

à la bonne hydratation de son épiderme.<br />

L'usage du coton tige enfonce le cérumen<br />

(favorisant la formation de bouchons),<br />

blesse le conduit qui n'est pas rectiligne<br />

(favorisant les otites externes) et enlève<br />

le film gras (cérumen) qui hydrate<br />

l'épiderme, rendant la peau du conduit<br />

sèche, squameuse et prurigineuse,<br />

mimant à tort un eczéma de l'oreille. Il faut<br />

conseiller aux patients de laisser leurs<br />

oreilles en paix. En cas de bouchon,<br />

après la minute pédagogique, curette,<br />

aspiration, cérulyse ou ORL...<br />

Otorrhée résulte d'une otite externe<br />

ou d'une otite moyenne aigue perforée.<br />

La distinction entre les deux étiologies<br />

n'est pas toujours aisée. L'otite externe<br />

est associée à un rétrécissement du<br />

conduit et la palpation du tragus est<br />

douloureuse, ce qui n'est pas le cas<br />

dans l'otite moyenne perforée.<br />

Otite externe: fait souvent suite à un<br />

traumatisme de l'oreille externe (coton<br />

tige) et/ou à une baignade. Son traitement<br />

est exclusivement local, sauf si une<br />

chondrite du pavillon y est associée.<br />

Otite mycotique est rebelle aux<br />

gouttes classiques et son otoscopie est<br />

en général assez typique.<br />

Le nettoyage de l'oreille est un pré<br />

requis à l'efficacité du traitement local<br />

(aspiration, ORL).<br />

Furoncle du conduit nécessite une<br />

antibiothérapie per os (photo ci-contre).<br />

Corps étranger : s’il s’agit d’un insecte<br />

vivant, le tuer en injectant de l’éther ou<br />

un gel (dentifrice, sylo gel,…) puis l’extraire<br />

et s’assurer de l’intégrité du tympan. Le<br />

corps étranger est à ôter avec un petit

Ostéome du conduit : tumeur bénigne<br />

fréquente chez les nageurs qui ne nécessite<br />

un traitement qu’exceptionnellement,<br />

un cas d’obstruction du conduit.<br />

Pathologies<br />

de l’oreille moyenne<br />

Otite moyenne aiguë: traitement AB.<br />

Si inefficace après 48 heures et si mal<br />

toléré, une paracentèse associée à une<br />

culture est indiquée.<br />

enfant < 2ans, Augmentin, Ciflox<br />

enfant > 5ans : amocycilline, céphalosporine<br />

1ère génération, + mouche bébé.<br />

Otite phlycténulaire : traitement symptomatique<br />

(photo ci-contre à droite).<br />

Otite séreuse : pas de traitement<br />

efficace. Surveiller et si persistance,<br />

rétraction tympanique, otites moyennes<br />

aiguës récidivantes, indication de pose<br />

de drains transtympaniques.<br />

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

Mastoïdite: constante en cas d'otite<br />

moyenne aiguë du fait de la communication<br />

entre la mastoïde et l’oreille moyenne.<br />

En cas de mastoïdite +++ avérée<br />

(décollement du pavillon, collection rétro<br />

auriculaire), un traitement antibiotique<br />

intraveineux, voire exceptionnellement<br />

chirurgical est requis.<br />

Otite moyenne chronique : nécessite<br />

un suivi spécialisé :<br />

- perforation tympanique persistante<br />

qui indique une fermeture chirurgicale,<br />

pour améliorer l'audition, fermer<br />

l'oreille moyenne aux bactéries du conduit<br />

et limiter le risque de cholestéatome.<br />

- Poche de rétraction : conséquence<br />

d'un processus pathologique de l'oreille<br />

moyenne et de la trompe d'Eustache,<br />

entraînant une dépression dans l'oreille<br />

moyenne et une destruction progressive<br />

de l'armature fibreuse du tympan. Le<br />

tympan se rétracte progressivement et<br />

va peu à peu venir se coller au fond de<br />

l'oreille moyenne ( on parle alors d'atélectasie<br />

), et se coller aux osselets, qu'il va<br />

progressivement détruire. Cette rétraction<br />

est responsable d’une hypoacousie évolutive<br />

et est généralement à l’origine du cholestéatome.<br />

Un traitement chirurgical est<br />

généralement nécessaire.<br />

- cholestéatome : développement<br />

dans l'oreille moyenne d'un kyste épidermoïde<br />

appelé cholestéatome. Le plus<br />

souvent ces cellules épidermiques pénètrent<br />

dans l'oreille moyenne par migration de<br />

la peau qui recouvre le tympan, soit par<br />

l'invagination d'une poche de rétraction<br />

tympanique dans l'oreille moyenne, soit<br />

par migration au travers d'une perforation<br />

marginale du tympan. Plus rarement des<br />

cellules épidermiques sont situées de<br />

façon congénitale dans l'oreille<br />

moyenne, et donnent naissance à un<br />

cholestéatome dit congénital. Le cholestéatome<br />

est colonisé par de nombreuses<br />

bactéries et provoque une otorrhée<br />

purulente chronique. Il a une action<br />

ostéolytique, sur les osselets d’abord<br />

(entraîne une surdité) périphérique<br />

ensuite (oreille interne, nerf facial, base<br />

du crâne). Son traitement est exclusivement<br />

chirurgical.<br />

Novembre 2010 - N° 56 09

Surdité de transmission : l'oreille<br />

externe ou l'oreille moyenne est touchée,<br />

et l'oreille interne est intacte. Le diapason<br />

est perçu dans l’oreille sourde. La surdité<br />

de transmission est presque toujours<br />

accessible à un traitement.<br />

Pathologies<br />

de l’oreille interne<br />

Surdité de perception, qui atteint la<br />

cochlée ou les voies nerveuses postcochléaires.<br />

Le diapason est perçu dans<br />

l’oreille saine. Cette surdité est appareillable<br />

plus que curable.<br />

Surdité brusque : urgence nécessitant<br />

une prise en charge rapide (corticoïdes,<br />

vasodilatateurs). Le pronostic fonctionnel<br />

est péjoratif si la surdité est sévère et si<br />

le traitement est retardé ou nul.<br />

Surdité par traumatisme sonore :<br />

destruction des cellules ciliées de l'oreille<br />

interne suite à un son de très forte intensité,<br />

ou à l’exposition prolongée à des<br />

bruits intenses, d’où l’intérêt de protéger<br />

ses oreilles!<br />

Acouphènes : les acouphènes peuvent<br />

être générés par un dysfonctionnement<br />

n’importe où dans l’oreille, oreille<br />

externe, moyenne, interne, nerf auditif,<br />

cerveau. Un bilan auditif complet est<br />

indiqué, ainsi que la réalisation de potentiels<br />

évoqués auditifs si les acouphènes sont<br />

unilatéraux. Si l’acouphène est pulsatile,<br />

synchrone aux pulsations cardiaques, il<br />

faut rechercher une anomalie des axes<br />

vasculaires du cou. Si les acouphènes<br />

ne sont pas associés à une pathologie de<br />

l’oreille, on parle d’acouphènes idiopathiques.<br />

Il n’existe pas de traitement<br />

miraculeux pour traiter les acouphènes<br />

idiopathiques.<br />

10<br />

Novembre 2010 - N° 56<br />

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

Vertiges périphériques: ils représentent<br />

75% des vertiges, par atteinte du vestibule<br />

ou du nerf vestibulaire. Le vertige<br />

périphérique est dit harmonieux, il associe<br />

vertige rotatoire franc, signes neurovégétatifs,<br />

latérodéviation, nystagmus, est<br />

aggravé à la fermeture des yeux et<br />

l’examen neurologique est normal.<br />

4 étiologies, par ordre de fréquence,<br />

VPPB, Neuronite, Ménière, neurinome.<br />

- Le VPPB est une pathologie mécanique<br />

qui nécessite un diagnostic précis<br />

pour localiser le vestibule dysfonctionnel<br />

et le canal semi circulaire responsable.<br />

Le traitement est mécanique et vise à<br />

purger le canal semi-circulaire atteint de<br />

ses impuretés. Il existe six canaux semicirculaires,<br />

chacun pouvant être le siège<br />

d’un VPPB et nécessitant un traitement<br />

spécifique. Il existe donc six manipulations<br />

spécifiques et il n’y a pas d’indication de<br />

traitement médical.<br />

- La neuronite provoque un vertige<br />

périphérique continu durant plusieurs<br />

jours, qui impose une hospitalisation en<br />

cas de vomissements associés. La récupération<br />

est spontanée en quelques<br />

jours et est accélérée par un traitement<br />

kiné spécifique.<br />

- La maladie de Ménière associe<br />

des crises vertigineuses durant plusieurs<br />

heures, associées à des acouphènes unilatéraux<br />

et à une hypoacousie unilatérale.<br />

C’est une maladie qui impose un<br />

traitement médical continu pour limiter<br />

le risque de récidive, entraînant une<br />

dégradation progressive de l’audition.<br />

Paralysie faciale<br />

La paralysie faciale périphérique peut<br />

être liée à une tumeur comprimant le<br />

nerf, une fracture du rocher, une neuropathie<br />

diabétique, un zona,…<br />

Dans la majorité des cas on n’en<br />

trouve pas la cause. On parle alors<br />

de paralysie faciale « a frigore » probablement<br />

d'origine virale. Le traitement<br />

repose sur une corticothérapie rapide.<br />

Plus le traitement est précoce, meilleurs<br />

sont les chances de récupération.<br />

Neurinome<br />

Le neurinome est une tumeur bénigne<br />

de l’angle ponto-cérébelleux. Elle peut<br />

se manifester de différentes façons, en<br />

comprimant le paquet nerveux VII-VIII et<br />

provoquer une surdité, des acouphènes,<br />

une paralysie faciale unilatérale ou encore<br />

des vertiges. Le diagnostic se pose en<br />

réalisant des potentiels évoqués auditifs<br />

à la recherche d’un ralentissement de la<br />

transmission de l’information nerveuse<br />

auditive ou en réalisant une IRM de<br />

l’angle ponto-cérébelleux. Le traitement<br />

repose sur le suivi, l’exérèse et/ou<br />

l’irradiation spécifique.

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

LES MARDIS <strong>DE</strong> L’ ASSOCIATION<br />

Soirée du 01 juin 2010<br />

Place du chirurgien cervico-facial dans la prise en charge<br />

thérapeutique des dysmorphoses maxillo-mandibulaires<br />

Dr Ph. Baillot<br />

Introduction<br />

La gestion des troubles morphologiques<br />

et fonctionnels des étages moyen<br />

et inférieur faciaux intéresse le chirurgien<br />

cervico-facial à deux titres :<br />

- à un stade précoce, c'est l'identification<br />

et la prise en charge médicale et / ou<br />

chirurgicale d'une pathologie ORL causale,<br />

qui permettra d'optimiser le résultat orthodontique<br />

du patient et parfois d'éviter le<br />

passage à l'étape suivante.<br />

- celle-ci intéresse le chirurgien cervicomaxillo-facial,<br />

dans le cadre de la<br />

conduite des interventions de chirurgie<br />

orthognathique.<br />

Au-delà, il faut insister sur le caractère<br />

pluridisciplinaire de la prise en charge<br />

thérapeutique et le rôle incontournable<br />

du traitement orthodontique.<br />

Un préambule anatomique, ainsi<br />

qu'une description des modèles de<br />

croissance faciale, apparaissent nécessaires<br />

car ils permettront d'éclairer les<br />

«pourquoi» des modalités et principes<br />

chirurgicaux retenus.<br />

Rappel anatomique<br />

Le complexe maxillo-mandibulaire<br />

occupe les étages moyen et inférieur de<br />

la face, cette dernière s'inscrivant entre<br />

la ligne pré-capillaire frontale en haut et<br />

le plan mentonnier en bas.<br />

La ligne bi-pupillaire, axe transverse<br />

médian, sépare l'étage crânien de l'étage<br />

facial et l'étage facial, lui-même, est séparé<br />

par le plan occlusal en deux étages,<br />

maxillaire et mandibulaire. Ceci correspond<br />

à la classique règle des 1/3.<br />

Les éléments constitutifs sont donc le<br />

maxillaire supérieur et la mandibule,<br />

avec par ailleurs, deux plans de référence<br />

à cet étage facial ; un à la base du<br />

crâne avec une relation crânio-maxillaire<br />

fixe en avant et une relation crâniomandibulaire<br />

mobile latéralement ; l'autre<br />

en bas est le plan de référence déterminé<br />

par les arcades dentaires.<br />

1°) Le maxillaire supérieur (photo 1)<br />

Photo 1<br />

Il est suspendu à l'étage antérieur de<br />

la base du crâne, s'adossant en arrière<br />

aux apophyses ptérygoïdes du sphénoïde<br />

et encadré latéralement par les zygoma.<br />

Il projette en avant la pyramide nasale,<br />

constituant avec elle le 1/3 médian facial.<br />

Son infrastructure est le support de l'arcade<br />

dentaire, d'accès simple par voie buccale,<br />

dans le cadre des gestes de chirurgie<br />

orthognathique. La vascularisation par les<br />

artères palatines descendantes sera à<br />

respecter lors de l'abord chirurgical.<br />

2°) Le mandibule (photo 2)<br />

Photo 2<br />

C'est le seul os mobile de l'étage facial,<br />

d'une grande complexité anatomophysiologique,<br />

dominée par son implication<br />

au niveau de la fonction manducatrice.<br />

On lui distingue 2 portions :<br />

Le ramus : ou branche montante,<br />

portion profonde en relation basi-crânienne<br />

par le condyle, portion mandibulaire de<br />

l'articulation temporo-mandibulaire, dont<br />

les autres éléments sont représentés par<br />

la glène temporale et le menisque intraarticulaire.<br />

Cette situation rend compte<br />

des problèmes de stabilité lors de la<br />

pratique des ostéotomies mandibulaires.<br />

Le ramus est par ailleurs le siège d'insertions<br />

musculaires pour les effecteurs puissants<br />

que réalisent les muscles pterygoïdiens<br />

interne, externe et masseter sur les faces<br />

latérales du ramus et du muscle temporal<br />

sur le coroné.<br />

Le corpus : c'est la portion dentée<br />

de la mandibule, qui en outre, assure la<br />

tenue du plancher buccal et de la masse<br />

musculaire linguale, étant par ailleurs en<br />

rapport avec l'os hyoïde.<br />

3°) Le plan occlusal<br />

ou interface maxillo-mandibulaire<br />

Le développement anatomique maxillomandibulaire<br />

a pour but et référent l'intercuspidation<br />

physiologique des arcades<br />

dentaires.<br />

L'interface adaptative alvéolodentaire<br />

en permet l'ajustement précis,<br />

le corollaire étant la labilité de cet équilibre<br />

sous l'effet des effecteurs labio-linguaux<br />

en particulier.<br />

Le traitement orthodontique profitera<br />

de cette plasticité ; l'occlusion<br />

ainsi s'intègre dans un concept<br />

d'équilibre facial en tant que :<br />

1°) Critère de normalité anatomophysiologique.<br />

2°) Plan de référence thérapeutique au<br />

cours des mobilisations squelettiques.<br />

3°) Facteur d'équilibre et de stabilité<br />

dans la relation maxillo-mandibulaire.<br />

La croissance faciale<br />

Il existe une interdépendance septosinusienne<br />

et maxillo-mandibulaire.<br />

Avant la naissance : il existe une<br />

disproportion crânio-faciale et une rétromandibulie<br />

physiologique.<br />

Novembre 2010 - N° 56 11

Après la naissance : le développement<br />

va concerner avant tout la portion nasobuccale<br />

de la face, qui subit l'influence<br />

des différentes matrices fonctionnelles :<br />

- sinus et fosses nasales par le flux<br />

aérien,<br />

- cavité buccale et structures maxillopalatines<br />

par l'appui lingual,<br />

- architectonique faciale par le biais<br />

des piliers manducateurs et de l'occlusion<br />

dentaire ; la croissance mandibulaire, en<br />

particulier, dépendra de l'action de l'appareil<br />

manducateur et de la maturation du cartilage<br />

de croissance condylien (photo 3).<br />

Photo 3<br />

Les deux fonctions phares seront<br />

donc la ventilation et la manducation, qui<br />

doivent intervenir au maximum dès la<br />

naissance.<br />

En cas d'insuffisance, la précocité du<br />

trouble et son importance conditionneront<br />

la gravité de la dysmorphose.<br />

D'autres facteurs interviennent, en<br />

particulier génétiques, s'exprimant dès le<br />

stade embryogénique et concernant l'évolution<br />

des bourgeons faciaux. Signalons<br />

également le rôle très important des appositions<br />

périostées liées à l'émergence<br />

des bourgeons dentaires.<br />

Quant au développement des sinus,<br />

phénomène post-natal et multifactoriel, il<br />

concourt à la pneumatisation du massif<br />

facial avec descente de l'arcade dentaire,<br />

recul du prognathisme et maintien de<br />

l'occlusion fonctionnelle.<br />

L'allaitement au sein imposant un<br />

contact bi-labial et un mouvement de<br />

propulsion, fait intervenir l'appareil manducateur<br />

et favorise la croissance mandibulaire<br />

à l'opposé du biberon qui, par son<br />

rôle favorisant sur la succion, pérennise<br />

la rétro-mandibulie. De plus, la stimulation<br />

jugale à la prise du biberon altère la<br />

croissance transversale des maxillaires.<br />

Au final, la prise du biberon, l'alimentation<br />

molle, l'insuffisance respiratoire<br />

nasale majorée par la pollution croissante,<br />

12<br />

Novembre 2010 - N° 56<br />

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

constituent autant de facteurs expliquant<br />

la fréquence actuelle de la rétro-mandibulie<br />

et des encombrements dentaires relatifs.<br />

Les dysharmonies<br />

maxillo-mandibulaires<br />

Les unes sont en rapport avec des<br />

anomalies des bases osseuses maxillomandibulaires<br />

et des arcades dentaires<br />

dans un contexte céphalique, par ailleurs<br />

normal. Elles constituent le cadre habituel<br />

de la chirurgie orthognathique.<br />

L'autre cadre concerne les malocclusions<br />

qui s'intègrent dans des syndromes<br />

polymorphes, car combinant le problème<br />

maxillo-mandibulaire à des anomalies<br />

orbito-basi-crâniennes parfois complexes<br />

(comme le syndrome d'Apert-Crouzon,<br />

le syndrome de Binder, les hypertelorismes....)<br />

; elles sortent du champ de<br />

cette présentation..<br />

Les dysmorphoses qui nous occupent<br />

ont un retentissement fonctionnel sur<br />

l'articulation temporo-mandibulaire et<br />

esthétique sur l'harmonie faciale.<br />

Elles relèvent d'une prise en charge<br />

reposant avant tout sur une étroite<br />

collaboration entre l'orthodontiste et le<br />

chirurgien orthognathique.<br />

Quelles dysmorphoses sont à opérer ?<br />

Théoriquement, celles liées à des<br />

anomalies majeures des bases osseuses<br />

avec un décalage tel que l'orthodontie<br />

serait seule insuffisante.<br />

Il existe cependant d'autres indications :<br />

1° - chez l'adulte, afin d'obtenir un<br />

résultat concret de façon plus rapide,<br />

2° - chez les édentés,<br />

3° - dans la situation où il existe des<br />

anomalies alvéolaires verticales, exposant<br />

à un risque de récidive après traitement<br />

orthodontique.<br />

On peut séparer, en matière de<br />

dysmorphose :<br />

Les anomalies des bases osseuses :<br />

- avec un décalage antéro-postérieur :<br />

c'est le problème des pro et rétrognathies<br />

mandibulaires et maxillaires.<br />

- les décalages transversaux : c'est le<br />

problème des latérognathies et asymétries<br />

faciales.<br />

- les anomalies dans le sens vertical :<br />

c'est le problème des excès verticaux<br />

antérieurs, type «face longue» avec béance<br />

et des insuffisances verticales antérieures<br />

avec supraclusie type «face courte».<br />

Les anomalies alvéolaires :<br />

Elles concernent le maxillaire ou la<br />

mandibule, le plus souvent dans la région<br />

des incisives avec :<br />

- des pro ou rétro-alvéolies à retentissement<br />

labial,<br />

- des hyper ou infra alvéolies pouvant<br />

conduire respectivement, soit à un<br />

«sourire des gencives», soit à une<br />

béance d'incisive.<br />

- dans la région molaire, elles sont<br />

responsables de béances antérieures ou<br />

postérieures.<br />

L'analyse céphalométrique doit permettre<br />

d'identifier de façon précise les anomalies<br />

anatomiques présentes, d'établir un planning<br />

qualitatif et quantitatif des gestes correcteurs<br />

à apporter et d'évaluer en fonction de<br />

ceux-ci, le retentissement à attendre sur<br />

la morphologie faciale à l'aide de projets<br />

traditionnels ou numérisés.<br />

Rappelons ici que, dans le cadre<br />

classique de l'analyse céphalométrique,<br />

l'évaluation de la position réciproque des<br />

bases osseuses se détermine en fonction<br />

du rapport des premières molaires, selon<br />

la classification d'ANGLE :<br />

- la classe I correspond à un articulé<br />

dentaire normal où la cuspide mésiovestibulaire<br />

de la première molaire supérieure<br />

est en rapport avec le sillon intercuspidien<br />

de la première molaire inférieure.<br />

- dans la classe II, il existe une dystocclusion<br />

de la molaire inférieure correspondant<br />

à l'existence d'une promaxillie<br />

et/ou d'une rétro-mandibulie.<br />

- dans la classe III, il existe une mésioocclusion<br />

de la molaire inférieure correpondant<br />

à une prognathie mandibulaire<br />

et/ou une rétrognathie maxillaire.<br />

Enfin, la recherche de facteurs étiologiques<br />

associés est impérative, autant<br />

pour faire la part des anomalies héréditaires<br />

souvent présentes, que pour évaluer<br />

le retentissement des troubles de la<br />

croissance secondaires à des problèmes<br />

divers. Infectieux ou traumatiques dans<br />

certains cas, ailleurs en relation avec des<br />

troubles fonctionnels ayant un impact<br />

sur la croissance osseuse à travers une<br />

gêne respiratoire nasale et/ou pharyngée,<br />

une hypertonicité labiale, une interposition<br />

linguale, l'ensemble de ces problèmes

pouvant relever de gestes associés spécifiques.<br />

Le défaut de leur prise en compte<br />

est souvent facteur de récidive postchirurgicale.<br />

Modalités d’intervention<br />

et de traitement<br />

1°) Au stade précoce : Il convient<br />

d'agir sur les facteurs défavorables,<br />

impactant la croissance maxillo-mandibulaire<br />

et avant tout, de dépister chez l'enfant une<br />

insuffisance ventilatoire naso-pharyngée.<br />

On interviendra ici sur le paquet adénoamygdalien<br />

si nécessaire, on gèrera une<br />

hypertrophie des cornets, de façon médicale<br />

ou chirurgicale, par le biais d'une<br />

turbinoplastie ou d'une turbinectomie<br />

partielle. De la même façon, on évaluera<br />

la situation nasale à la recherche d'une<br />

déviation septale et/ou septo-pyramidale,<br />

l'une et l'autre relevant d'une approche<br />

chirurgicale spécifique la plus conservatrice<br />

possible, en particulier chez l'enfant.<br />

2°) Au stade tardif : (c'est-à-dire des<br />

lésions constituées chez l'adulte), la prise<br />

en compte des anomalies au niveau de<br />

la filière respiratoire supérieure n'est pas<br />

inutile, car les anomalies présentes retentissent<br />

sur l'état général et sur la fonction<br />

d'équilibration de l'articulation temporomandibulaire.<br />

Mais c'est surtout, ici, le stade de<br />

l'indication de la correction des dysmorphoses<br />

par chirurgie orthopédique maxillomandibulaire,<br />

dite chirurgie orthognathique.<br />

Les techniques d'ostéotomie maxillomandibulaires<br />

ont pour but de réaliser une<br />

modification spatiale des bases osseuses,<br />

afin de rétablir un équilibre occlusal et facial.<br />

L'orthodontie péri-opératoire conditionne<br />

la garantie du résultat final. Il en est de<br />

même pour la précision du diagnostic<br />

des dysmorphoses présentes quant au<br />

choix thérapeutique, simple ou combiné.<br />

Enfin, les progrès techniques apportés<br />

par les ostéo-synthèses focales par miniplaque,<br />

résorbable ou non, l'utilisation<br />

de piezotome, bistouri à ultrason pour la<br />

section osseuse et la chirurgie assistée<br />

par ordinateur, simplifient et sécurisent<br />

les interventions et leurs suites. Insistons<br />

encore une fois sur la préparation orthodontique,<br />

son caractère incontournable<br />

dès lors qu'elle permet d'organiser la<br />

mise en congruence des arcades pour le<br />

post-opératoire à venir, en extériorisant<br />

tous les défauts et en supprimant les<br />

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

compensations alvéolo-dentaires spontanément<br />

installées.<br />

Codification du traitement<br />

chirurgical<br />

Il repose sur trois axes : clinique,<br />

orthodontique et céphalométrique.<br />

a) Clinique : il conviendra d'évaluer les<br />

proportions des étages faciaux, la situation<br />

de l'articulé dentaire et les rapports labiodentaires,<br />

en particulier au niveau de la<br />

lèvre supérieure.<br />

b) Occlusal ou orthodontique : il repose<br />

sur la pratique de moulages permettant<br />

l'évaluation des anomalies, la simulation<br />

des déplacements avec reconstitution de<br />

l'articulé et la préparation d'une congruence<br />

de qualité à la fin du traitement orthodontique.<br />

La simulation des ostéotomies<br />

par une découpe sur moulage, commencera<br />

comme pour l'étape chirurgicale,<br />

par l'étage maxillaire supérieur, complétée<br />

secondairement par les découpes au<br />

niveau des étages mandibulaires.<br />

c) L'étape céphalométrique : elle repose<br />

sur les analyses des incidences téléradiographiques<br />

(Face-Profil-Hirtz), permettant,<br />

selon l'analyse architecturale de Delaire,<br />

le diagnostic de la dysmorphose. La<br />

quantification des déplacements avec<br />

simulation des coupes sur radiographies,<br />

photographies ou par le biais d'une approche<br />

numérique, permettra de déterminer le<br />

mouvement à apporter aux bases maxillaires<br />

et/ou mandibulaires.<br />

Les ostéotomies<br />

Les ostéotomies concernent le maxillaire<br />

supérieur, la mandibule ; elles peuvent<br />

être totales ou partielles. Parfois, elles sont<br />

associées à la pratique de distractions<br />

osseuses chirurgicales, qui seront évoquées<br />

également ici.<br />

Ostéotomie totale du maxillaire<br />

supérieur (photos 4 & 5):<br />

Photo 4<br />

Photo 5<br />

Leur conception repose sur l'analyse des<br />

tracés des lignes de fracture, observées<br />

en traumatologie, selon la classification<br />

de Lefort. Elles permettent la mobilisation<br />

en monobloc de l'arcade dentaire supérieure<br />

avec et par disjonction ptérygo-maxillaire.<br />

Les variantes existent, quant au niveau<br />

de réalisation des tracés d'ostéotomie.<br />

Les interventions de Lefort I - II ou III sont<br />

indiquées dans les dysmorphoses à<br />

décalage sagittal antéropostérieur simple ;<br />

les ostéotomies type II ou III ajoutent, en<br />

matière de complexité, la gestion des<br />

anomalies orbito-nasales associées, mais<br />

le problème de l'articulé reste comparable<br />

à celui de l'intervention princeps.<br />

La section osseuse permet la mobilisation<br />

des infrastructures du maxillaire<br />

permettant leur avancée ou leur recul,<br />

une fois la disjonction ptérygo-maxillaire<br />

réalisée en arrière.<br />

Un contrôle de l'articulé dentaire est<br />

réalisé avec mise en place d'un blocage<br />

bi-maxillaire transitoire.<br />

L'intervention peut être couplée à l'interposition<br />

ou l'apposition de greffon osseux.<br />

Les ostéosynthèses sont enfin mises en<br />

place, utilisant des microplaques vissées,<br />

résorbables ou non, ceci après contrôle<br />

définitif de la bonne mise en place des<br />

structures osseuses.<br />

Ostéotomie segmentaire du maxillaire<br />

supérieur :<br />

Elles sont d'indication rare du fait des<br />

progrès de la préparation orthodontique,<br />

ainsi qu'on l'a déjà souligné.<br />

Le recul du bloc incisivo-canin dans<br />

les proalvéolies, selon la technique de<br />

Wassmund, constitue sans doute celle<br />

dont l'indication demeure la plus fréquente ;<br />

à part la disjonction intermaxillaire<br />

d'extension transversale indiquée sur les<br />

formes sévères d'endognathie et utilisant<br />

le principe de la distraction sur lequel on<br />

reviendra.<br />

Novembre 2010 - N° 56 13

Au niveau mandibulaire :<br />

Les problèmes chirurgicaux sont<br />

différents car la structure osseuse<br />

concernée peut être assimilée à une<br />

structure bivalve, présentant des rapports<br />

anatomiques particuliers :<br />

- rapport étroit avec le nerf dentaire,<br />

- siège d'insertion d'un bloc musculaire<br />

puissant, constituant l'appareil manducateur,<br />

- d'une extrême mobilité par rapport à<br />

l'axe condylien rendant sa gestion en<br />

per-opératoire complexe.<br />

Deux territoires chirurgicaux sont<br />

ici fondamentaux :<br />

Le premier est antérieur, en avant du<br />

trou mentonnier permettant la pratique<br />

d'ostéotomie segmentaire, dont on précisera<br />

l'indication.<br />

Le second est postérieur, siégeant au<br />

niveau du ramus, ou branche montante.<br />

a) Le territoire antérieur : les ostéotomies<br />

segmentaires vont intéresser le<br />

relief mentonnier et/ou la portion des<br />

blocs dentés, incisivo-canins. Il s'agit ici<br />

surtout des génioplasties associées ou non,<br />

par ailleurs, à des ostéotomies maxillomandibulaires,<br />

dont le but est de permettre<br />

la reposition spatiale exacte du point<br />

mentonnier. Elles peuvent être réalisées<br />

à titre isolé ou combinées souvent à une<br />

rhinoplastie dans le cadre d'une profiloplastie<br />

standard, en-dehors de toute<br />

anomalie ou correction de l'articulé<br />

dentaire d'un patient. Quant aux ostéotomies<br />

segmentaires du bloc incisivocanin,<br />

elles sont exceptionnelles, correspondant<br />

à la technique de Koele et<br />

permettant une mise en congruence des<br />

étages antérieurs dentaires.<br />

b) le territoire postérieur : le ramus<br />

est le site chirurgical par excellence.<br />

Différents types d'intervention y<br />

sont réalisés avec, pour constante, la<br />

pratique d'un clivage sagittal séparant<br />

la branche montante en deux aires :<br />

- Externe, solidaire de l'articulation<br />

temporo-mandibulaire et siège du coroné.<br />

- Interne, solidaire du pédicule vasculonerveux<br />

et de l'arcade dentaire.<br />

L'intervention la plus classique est<br />

l'intervention d'Obweseger Dalpont, qui<br />

constitue une ostéotomie sagittale de la<br />

branche montante (Photo 6).<br />

L'abord chirurgical endo-buccal extrapériosté<br />

expose la zone rétromolaire et<br />

le bord antérieur du ramus.<br />

14<br />

Novembre 2010 - N° 56<br />

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

Photo 6<br />

Le pédicule, au niveau de l'épine du<br />

spix, est préservé ; le tracé de l'ostéotomie<br />

sera sus-jacent à la pénétration du nerf<br />

dentaire. Les insertions musculaires sont<br />

ruginées largement afin d'éviter toute<br />

incidence indésirable sur les éléments<br />

osseux mobilisés. La section osseuse,<br />

réalisant un clivage sagittal des deux<br />

corticales, va permettre un déplacement<br />

de la portion dentée par rapport au ramus<br />

selon un axe antéro-postérieur (Photo 7).<br />

Photo 7<br />

L'intervention nécessite une vérification<br />

per-opératoire de la situation condylienne.<br />

La mise en congruence de l'articulé en<br />

per-opératoire est assurée par la pratique<br />

d'un blocage bi-maxillaire transitoire.<br />

Une fois les ultimes vérifications de la<br />

qualité de la correction de l'articulé et du<br />

centrage du condyle réalisées, l'ostéosynthèse<br />

sera assurée par un vissage bicortical,<br />

conduit par voie transjugale.<br />

La vérification de l'occlusion peropératoire<br />

après levée du blocage bimaxillaire<br />

est obligatoire.<br />

Des drains et une antibio-corticothérapie<br />

seront indiqués ainsi que la mise en<br />

place d'une sonde au niveau pharyngé<br />

pendant 48 heures.<br />

Une contention orthodontique par<br />

élastiques est mise en place avec une<br />

alimentation liquide pendant 10 jours,<br />

mixée pendant 6 semaines et retour à<br />

un régime normal au bout de 2 mois.<br />

La contention élastique sera<br />

assurée en quasi-continuité pendant les 3<br />

premiers mois et de façon nocturne<br />

pendant les 3 mois suivants.<br />

Le contrôle clinique sera réalisé à 15<br />

jours - 1 mois - 3 mois - 6 mois et 1 an.<br />

Un bilan radiographique sera réalisé<br />

avec orthopantomogramme et téléradiographie<br />

à 8 jours - 6 mois et 1 an.<br />

Les distractions osseuses<br />

(Photo 8)<br />

Imaginées et utilisées initialement en<br />

chirurgie orthopédique (Illizarov) : elles ont<br />

pour but l'obtention d'une néo-formation<br />

osseuse. Elles peuvent ainsi permettre<br />

de résoudre le problème orthognathique<br />

sans avoir recours à des greffes, comme<br />

c'était le cas classiquement.<br />

Un foyer d'ostéogénèse est induit par<br />

la réalisation d'une ostéotomie corticale<br />

au niveau de laquelle le cal va se<br />

constituer, sous l'effet de la stimulation<br />

des facteurs plaquettaires et de la fibrine.<br />

L'ostéogénèse est aussi favorisée par la<br />

présence de facteurs de croissance locaux.<br />

Après une période d'attente d'une<br />

semaine, la stimulation par distraction du<br />

matériel installé sera amorcée à raison de 1<br />

mm par jour, l'ostéogénèse pouvant ainsi<br />

permettre de gagner jusqu'à 15 mm.<br />

La consolidation à l'obtention du déplacement<br />

est obtenue en 6 à 8 semaines.<br />

L'utilisation de produits d'activation<br />

des foyers d'ostéogénèse, tels les PRF,<br />

est proposée par de nombreux auteurs.<br />

Conclusion<br />

Photo 8<br />

Il semble utile d'insister sur trois notions :<br />

- la nécessité d'une approche multidisciplinaire<br />

de la prise en charge des<br />

dysmorphoses maxillo-faciales et le rôle<br />

majeur du traitement orthodontique.<br />

- l'importance du dépistage précoce<br />

des facteurs aggravants sinon déclenchants,<br />

en particulier chez l'enfant.<br />

- l'intérêt des nouvelles technologies<br />

en matière de simplicité et de sécurité<br />

des suites opératoires.

16<br />

AA GG EE NN CC E E SS AA NN II TT AA II RR E E EE T T SS OO CC II AA LL E E -- NN C C<br />

Quelques trucs et astuces pouvant être utiles<br />

pour aborder l’alcool :<br />

Novembre 2010 - N° 56<br />

L’OMS a défini des normes de consommations<br />

à moindre risque.<br />

Comment les retenir?<br />

Il y a cinq chiffres que le professionnel de<br />

santé doit connaître et doit faire connaître à<br />

la population dans le cadre de ses activités<br />

de soins primaire et d’éducation pour la santé:<br />

Ces chiffres sont : 0, 1, 2, 3, 4<br />

0 verre d’alcool chez la femme enceinte<br />

du début à la fin de la grossesse<br />

1 jour par semaine sans alcool chez le<br />

buveur régulier<br />

Pas plus de 2 verres d’alcool par jour<br />

chez la femme buveuse régulière<br />

Pas plus de 3 verres d’alcool par jour<br />

chez l’homme buveur régulier<br />

Pas plus de 3 verres d’alcool par occasion<br />

chez la femme buveuse occasionnelle<br />

Pas plus de 4 verres d’alcool par occasion<br />

chez l’homme buveur occasionnel<br />

Qu’entend-on par verre d’alcool : il s’agit de verres standards, c’est-à-dire les verres que l’on boit dans un lieu public.<br />

Un demi pression équivaut à un verre de vin, à un verre de whisky ou de cognac.<br />

Mais les consommations ne se font pas<br />

toujours dans des lieux publics...<br />

...et à la maison nos verres de whisky sont<br />

souvent plus généreux qu’au bar.<br />

Certains modes de consommation<br />

se font parfois directement à la bouteille<br />

dans laquelle chacun prend une gorgée.<br />

Il est alors intéressant de calculer<br />

les équivalences.

= 23 VERRES<br />

AA GG EE NN CC E E SS AA NN II TT AA II RR E E EE T T SS OO CC II AA LL E E -- NN C C<br />

STANDARDS<br />

= 19 BOITES <strong>DE</strong> BIERE<br />

= 10 VERRES STANDARDS 7<br />

À partir de 0,80g d’alcool/litre de sang il ne s’agit plus d’une contravention mais d’un délit.<br />

Quel est le taux correspondant à l’ivresse?<br />

=<br />

<strong>DE</strong> 33 cl<br />

BOITES <strong>DE</strong> BIERE<br />

<strong>DE</strong> 33 cl<br />

Quel est le taux normal d’alcool dans le<br />

sang?<br />

Ce taux est zéro<br />

Quel est le taux légal pour la conduite d’un<br />

véhicule?<br />

En Nouvelle-Calédonie ce taux est 0,50g<br />

d’alcool/litre de sang (soit 0,25mg d’alcool/<br />

litre d’air expiré)<br />

Ce taux là ne correspond pas à l’ivresse<br />

mais au taux au-delà duquel on est en<br />

contravention (15 000 cfp).<br />

Il est variable d’un individu à l’autre (un alcoolo dépendant a toujours de l’alcool dans le sang mais présente rarement<br />

des signes d’ivresse.<br />

Il en est de même pour le coma éthylique : un adolescent peut être en coma avec un taux d’alcool inférieur à 2g/l alors qu’un<br />

alcoolo dépendant ne le sera parfois pas avec une alcoolémie au delà de 3g/litre de sang<br />

Lorsque nous prenons le volant nous confondons souvent taux légal et signe d’ivresse. C’est dangereux. Un adulte de 70kg<br />

qui a bu trois canettes de bière pourra avoir une alcoolémie de 0,50 g/litre mais ne sera pas ivre et dira facilement qu’il<br />

est capable de gérer et de conduire son véhicule<br />

Alcool et grossesse<br />

Le risque dépend :<br />

De la dose ingérée,<br />

De la date de l’exposition à l’alcool,<br />

De la durée de l’exposition,<br />

De la vulnérabilité individuelle de la mère,<br />

Le risque existe à partir de 30 grammes<br />

d’alcool/ jour (3 verres de vin ou 2 canettes<br />

de bière) et il est permanent du début à la<br />

fin de la grossesse.<br />

Première cause non génétique de handicap<br />

mental chez l'enfant<br />

Plus fréquent que la trisomie,<br />

Evitable à 100%,<br />

Irréversible à 100%<br />

Novembre 2010 - N° 56 17

Diagnostic biologique de la dengue à l’Institut Pasteur de<br />

Nouvelle-Calédonie (IPNC)<br />

Ann-Claire Gourinat, Eric D’Ortenzio<br />

IPNC Nouméa<br />

Il existe quatre sérotypes distincts du<br />

virus de la dengue qui entrainent les<br />

mêmes signes cliniques sans immunité<br />

croisée entre ces 4 sérotypes. Autrement<br />

dit, un même individu peut en théorie<br />

avoir la dengue 4 fois dans sa vie.<br />

Deux épidémies de dengue incriminant<br />

d’abord le sérotype <strong>DE</strong>N-1 en<br />

2008 puis des sérotypes <strong>DE</strong>N-4 (majoritaire)<br />

et <strong>DE</strong>N-1 en 2009 se sont succédées<br />

en Nouvelle-Calédonie. La persistance<br />

du sérotype <strong>DE</strong>N-1 pendant plus de 2<br />

ans, avec des cas sporadiques diagnostiqués<br />

en inter-épidémie et en saison<br />

fraîche, suggère fortement l’installation<br />

d’une situation endémo-épidémique sur le<br />

territoire.<br />

Rappels cliniques<br />

et biologiques<br />

AA SS SS OO CC II AA TT II OO N N MM ÉÉ DD II CC AA LL E E<br />

LES MARDIS <strong>DE</strong> L’ ASSOCIATION<br />

Soirée du 05 octobre 2010<br />

La dengue est une arbovirose due à un virus de la famille des flaviviridae transmise à<br />

l'homme par la piqûre d'un moustique diurne du genre Aedes. Elle sévit dans les régions<br />

tropicales et subtropicales, avec une prédilection pour les zones urbaines et semi-urbaines. La<br />

dengue serait l’affection virale la plus répandue au monde, avec 55% de la population<br />

mondiale exposée au virus (2,5 milliards) dans plus de 120 pays. Chaque année, on estime à<br />

36 millions le nombre de cas symptomatiques dont 2,1 millions de formes sévères (formes<br />

hémorragiques et formes avec syndrome de choc) et à 21 000 le nombre de décès [1, 2].<br />

Après une période d’incubation moyenne<br />

de 5 à 6 jours (extrême : 3 à 15 jours)<br />

apparaissent les premiers signes cliniques<br />

de la maladie. Le virus de la dengue<br />

peut provoquer alors un large éventail<br />

de formes cliniques, allant de la forme<br />

totalement asymptomatique à la forme<br />

hémorragique parfois mortelle. Les signes<br />

cliniques de la dengue sont généralement<br />

une fièvre élevée d’apparition brutale, des<br />

céphalées, des myalgies, des arthralgies,<br />

des douleurs rétro-orbitaires, une asthénie,<br />

des nausées, parfois un érythème facial<br />

ou diffus et une injection conjonctivale.<br />

Sur le plan biologique, on peut observer<br />

une thrombopénie associée à une<br />

leuconeutropénie, une lymphopénie et<br />

la présence de lymphocytes hyperbasophiles<br />

signalés à la formule sanguine. La<br />

cytolyse (ASAT) est modérée et la CRP<br />

reste subnormale.<br />

Le pourcentage des formes asymptomatiques<br />

est non négligeable et pourrait<br />

atteindre 30 à 80% de la population selon<br />

certaines études [2, 3, 4].<br />

Les examens biologiques<br />

Plusieurs examens de laboratoire<br />

sont disponibles pour diagnostiquer la<br />

dengue : la mise en évidence de l’ARN<br />

du virus par RT-PCR et de l’antigène<br />

NS1 (marqueurs précoces) et la recherche<br />

des anticorps de type IgM et IgG dirigés<br />

contre le virus (marqueurs tardifs).<br />

ARN viral<br />

AgNS1<br />

IgM<br />

J-1 J+5/6<br />

Figure 1 : cinétique des outils diagnostiques<br />

Figure 1 : cinétique des outils diagnostiques<br />

J+1 J+9<br />

L’antigène NS1<br />

L’antigène NS1 (Non stuctural protein)<br />

est une protéine du virus produite en<br />

excès lors de la réplication virale. Il peut<br />

persister dans le sérum des patients<br />

jusqu’au 9 ème jour suivant l’apparition des<br />

premiers symptômes (fig.1). L’antigène<br />

NS1 est détectable soit par technique<br />

ELISA (technique automatisée réalisée<br />

tous les jours à l’IPNC), soit par technique<br />

immunochromatographique (test rapide<br />

avec un résultat donné en 30’). La spécificité<br />

du test ELISA est proche de 100%<br />

et sa sensibilité avoisine les 90%.<br />

Cependant une sensibilité moindre a<br />

été observée avec le kit Biorad durant<br />

l’épidémie de 2008-2009 sans doute liée<br />

à la production d’IgG anti-NS1 lors d’une<br />

infection antérieure [5]. Les tests rapides<br />

J(3)-J5 M2M3<br />

Novembre 2010 - N° 56 19