Potentiel d'une Pomme de Terre Michel MALET - Ordre des Experts ...

Potentiel d'une Pomme de Terre Michel MALET - Ordre des Experts ...

Potentiel d'une Pomme de Terre Michel MALET - Ordre des Experts ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Michel</strong> <strong>MALET</strong><br />

NOTION D’ÂGE PHYSIOLOGIQUE ET CONSEQUENCES<br />

AGRONOMIQUES SUR LA CULTURE DE POMMES DE<br />

TERRE PRIMEURS<br />

La pomme <strong>de</strong> terre est une espèce à multiplication végétative. Sa production et sa<br />

reproduction est en règle générale assurée par le tubercule qui n’est autre qu’un organe <strong>de</strong><br />

réserve riche en eau (environ 80%) et en substances nutritives.<br />

L’âge physiologique (ou <strong>de</strong>gré d’évolution du tubercule) au moment <strong>de</strong> la mise en<br />

terre pré conditionne la croissance et le développement <strong>de</strong> la plante auquel il donne naissance<br />

tout en tenant compte <strong>de</strong>s conditions du milieu dans lequel il est mis.<br />

Cette notion d’âge physiologique est très importante car, y sont influencés directement ou<br />

indirectement le nombre <strong>de</strong> tiges et <strong>de</strong> tubercules (tubercules-fils) formés, la date d’initiation<br />

<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers, la durée du cycle végétatif, le poids total et individuel <strong>de</strong>s tubercules produits<br />

par le plante. En résumé, l’âge physiologique du tubercule <strong>de</strong> semence a donc une influence<br />

déterminante sur les résultats économiques <strong>de</strong> la culture à venir.<br />

Evolution physiologique du tubercule :<br />

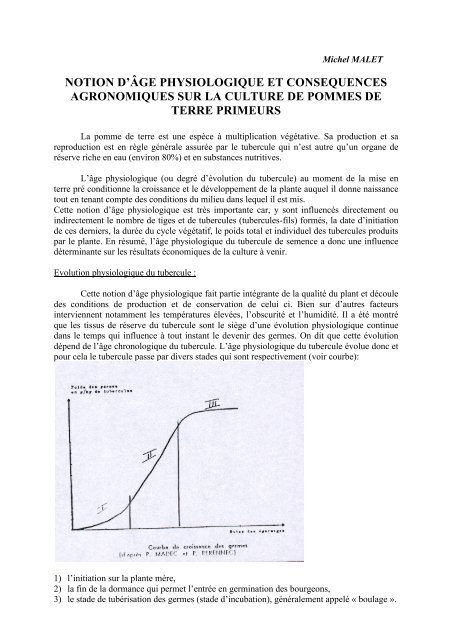

Cette notion d’âge physiologique fait partie intégrante <strong>de</strong> la qualité du plant et découle<br />

<strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong> celui ci. Bien sur d’autres facteurs<br />

interviennent notamment les températures élevées, l’obscurité et l’humidité. Il a été montré<br />

que les tissus <strong>de</strong> réserve du tubercule sont le siège d’une évolution physiologique continue<br />

dans le temps qui influence à tout instant le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s germes. On dit que cette évolution<br />

dépend <strong>de</strong> l’âge chronologique du tubercule. L’âge physiologique du tubercule évolue donc et<br />

pour cela le tubercule passe par divers sta<strong>de</strong>s qui sont respectivement (voir courbe):<br />

1) l’initiation sur la plante mère,<br />

2) la fin <strong>de</strong> la dormance qui permet l’entrée en germination <strong>de</strong>s bourgeons,<br />

3) le sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> tubérisation <strong>de</strong>s germes (sta<strong>de</strong> d’incubation), généralement appelé « boulage ».

Ces trois sta<strong>de</strong>s délimiteront trois phases d’évolution :<br />

- entre le sta<strong>de</strong> 1 et 2, une phase <strong>de</strong> non croissance <strong>de</strong>s bourgeons qui se déroule <strong>de</strong> la phase<br />

<strong>de</strong> grossissement en terre jusqu’à un certain temps après la récolte. On appelle cette phase<br />

la phase <strong>de</strong> dormance dont la durée varie en fonction <strong>de</strong> la variété cultivée.<br />

- Entre le sta<strong>de</strong> 2 et 3, une phase ou la croissance <strong>de</strong>s germes a effectivement lieu si les<br />

conditions du milieu (température) le permettent. Cette vitesse <strong>de</strong> germination d’abord<br />

faible augmente ensuite jusqu’à un maximum puis décroît jusqu’à <strong>de</strong>venir nulle quand les<br />

germes ont tubérisé. Parallèlement à cela, la dominance apicale <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> moins en moins<br />

marquée et permet ainsi l’entrée en croissance <strong>de</strong> nombreux germes avec <strong>de</strong>s apparitions<br />

<strong>de</strong> ramifications latérales et stolons <strong>de</strong> plus en plus précoces.<br />

- Après le sta<strong>de</strong> 3, l’initiation <strong>de</strong> tubercules fils sur les germes est suivie d’une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

grossissement qui dure jusqu’à épuisement du tubercule mère.<br />

La vitesse <strong>de</strong> cette évolution physiologique augmente après le repos végétatif en particulier<br />

sous l’effet <strong>de</strong> la température du moins dans les limites étudiés qui se situent <strong>de</strong> 2 à 20 °C.<br />

En résumé, l’âge physiologique d’un tubercule à un instant donné <strong>de</strong> sa vie dépend <strong>de</strong><br />

son âge chronologique et <strong>de</strong>s conditions qu’il a rencontrées au cours <strong>de</strong> son grossissement et<br />

surtout <strong>de</strong> sa conservation (température) en particulier. Un tubercule sera d’autant plus vieux<br />

que le temps écoulé mesuré <strong>de</strong>puis son initiation sur la plante mère aura été long et que sa<br />

température <strong>de</strong> conservation sera plus élevée, mais dans cette notion <strong>de</strong> vitesse <strong>de</strong><br />

vieillissement, le critère variétal tient un rôle non négligeable.<br />

Effet variétal :<br />

Les variétés sont classées par sensibilité à l’égermage. La sensibilité à l’égermage<br />

traduit une sensibilité au vieillissement physiologique et donc le risque <strong>de</strong> mauvaise levée et<br />

<strong>de</strong> manque en culture si les plants sont trop incubés Plus une variété est dite sensible plus elle<br />

nécessite <strong>de</strong> soins dans la conservation du plant et dans la préparation du sol pour la<br />

plantation en n’oubliant pas une bonne préparation du plant notamment en zone primeur ou il<br />

est nécessaire d’assurer une bonne pré germination.<br />

Variétés Egermage Repos végétatif<br />

Adora Assez sensible Moyen<br />

Agata Sensible Court<br />

Apollo Sensible Assez court<br />

Béa Très sensible Moyen<br />

Charlotte Moyennement sensible Assez court<br />

Concurrent Sensible Assez court<br />

Fanette Moyennement sensible Court<br />

Jaerla Sensible Court<br />

Lizen Assez sensible Court<br />

Marine Assez sensible Assez court<br />

Mistral Moyennement sensible Assez court<br />

Noisette Moyennement sensible Assez court<br />

O’Sirène Moyennement sensible Assez court<br />

Ostara Moyennement sensible Moyen<br />

Rosabelle Moyennement sensible Court<br />

Résy Assez peu sensible Assez court<br />

Sirtéma Assez peu sensible Très court

Inci<strong>de</strong>nces agronomiques :<br />

L’importance <strong>de</strong>s conséquences agronomiques <strong>de</strong> l’âge physiologique du tubercule,<br />

ont été observé durant cinq ans sur <strong>de</strong>s essais d’âge physiologique différents et <strong>de</strong> variétés<br />

différentes, on peux noter :<br />

- au niveau <strong>de</strong> la germination <strong>de</strong>s tubercules : la vitesse <strong>de</strong> germination varie en fonction<br />

croissante <strong>de</strong> l’âge physiologique sauf sur les tubercules trop âgés ou elle diminue. Ce<br />

processus <strong>de</strong> germination est un phénomène irréversible qui par égermage successif<br />

conduit à un état <strong>de</strong> sénescence.<br />

- Au niveau <strong>de</strong> la vitesse d’élongation <strong>de</strong>s germes : celle ci n’est pas observé semblable<br />

d’une année sur l’autre ce qui montre bien l’effet <strong>de</strong>s conditions climatiques pendant la<br />

phase <strong>de</strong> grossissement <strong>de</strong>s tubercules sur la plante – mère sans oublier l’effet qu’elles<br />

joueront sur les dates d’initiation <strong>de</strong>s tubercules utilisés comme plants l’année suivante.<br />

- Au niveau du nombre <strong>de</strong> germes : l’évolution <strong>de</strong> la vitesse d’élongation <strong>de</strong>s germes<br />

s’accompagne d’une action simultanée sur le nombre <strong>de</strong> germes capables <strong>de</strong> pousser.<br />

Ainsi on observe moins <strong>de</strong> germes sur <strong>de</strong>s plants frigo que sur <strong>de</strong>s plants conservés au<br />

chaud. Le nombre <strong>de</strong> germes est une fonction croissante <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong>s tubercules. Il y a<br />

bien un affaiblissement progressif <strong>de</strong> la dominance apicale, phénomène apparaissant dés<br />

la sortie <strong>de</strong> dormance pour un tubercule placé en condition favorable (16-20°C, 60 à 80%<br />

d’Humidité relative) contrairement à un tubercule qui n’a pas été placé dans <strong>de</strong>s<br />

conditions directement favorables à la germination mais conservé à <strong>de</strong>s températures<br />

basses, au cours du vieillissement <strong>de</strong>s tubercules. On utilise souvent la conservation au<br />

froid afin <strong>de</strong> favoriser cette levée <strong>de</strong> dominance apicale.<br />

- Au niveau <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> levée au champ : La rapidité <strong>de</strong> germination se traduit par <strong>de</strong>s<br />

dates différentes <strong>de</strong> levée <strong>de</strong>s plantes. Les tubercules les plus jeunes lèvent les <strong>de</strong>rniers,<br />

ceux conservés en frigo lèvent suivant leurs âges chronologiques respectifs, <strong>de</strong>s moins<br />

jeunes aux plus jeunes. Les tubercules conservés à température chau<strong>de</strong> ont une levée<br />

étalée et irrégulière d’autant plus accentuée que les conditions agroclimatiques sont<br />

défavorables au moment <strong>de</strong> la plantation.<br />

- Au niveau <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong> la plante et du nombre <strong>de</strong> tiges : en règle générale, les<br />

plantes filles <strong>de</strong>s tubercules les plus jeunes sont les plus hautes en fin <strong>de</strong> croissance.<br />

D’autres part, les plantes diffèrent par leur nombre <strong>de</strong> tiges et <strong>de</strong> tubercules - fils avec une<br />

assez bonne corrélation entre le nombre <strong>de</strong> germes par tubercule – mère et le nombre <strong>de</strong><br />

tiges et <strong>de</strong> tubercules – fils par plante – fille pour les lots conservés à basse température.<br />

Les plants les plus jeunes, qui portent moins <strong>de</strong> germes , donnent <strong>de</strong>s plantes à tiges moins<br />

nombreuses avec un nombre moins élevé <strong>de</strong> tubercules. Ceci n’est pas vrai dans le cas <strong>de</strong><br />

tubercules conservés à température élevée et donc en moyenne plus âgés<br />

physiologiquement que les précé<strong>de</strong>nts. En effet ceux qui portent les germes les plus<br />

nombreux ne donnent pas forcément le plus grand nombre <strong>de</strong> tiges ni <strong>de</strong> tubercules<br />

puisque certains <strong>de</strong> ces germes sont en fin <strong>de</strong> croissance et donc incapables après<br />

plantation d’atteindre la surface pour se transformer en une tige.<br />

- Au niveau du ren<strong>de</strong>ment : l’âge physiologique a bien une influence sur le ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la<br />

culture même quand ces plants ne sont pas exagérément vieux. On ne peut pas définir un<br />

âge « idéal » pour une production donnée dans la mesure ou dans bien <strong>de</strong>s cas les<br />

conditions climatiques varient d’une année sur l’autre et donc perturbe l’effet propre <strong>de</strong><br />

l’âge physiologique. Néanmoins on peut retenir qu’il convient <strong>de</strong> moduler la conservation<br />

et la préparation <strong>de</strong>s plants en fonction <strong>de</strong> l’usage qui en sera fait : dans le cas <strong>de</strong> cultures<br />

primeurs, <strong>de</strong>s plants moins jeunes donneront <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>ments supérieurs à <strong>de</strong>s plants plus<br />

jeunes, ce phénomène s’inversant dans le cas <strong>de</strong> culture plus tardive.

En résumé, pour une culture <strong>de</strong> primeur sous climat tempéré, <strong>de</strong>s plants conservés <strong>de</strong> manière<br />

classique risque d’être trop jeunes, c’est à dire pas assez incubés pour atteindre le plus tôt<br />

possible un ren<strong>de</strong>ment relativement élevé aussi la sortie <strong>de</strong>s plants se réalise relativement tôt<br />

afin d’assurer une bonne pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> prégermination afin <strong>de</strong> planter <strong>de</strong>s tubercules dont les<br />

germes ont une bonne vitesse <strong>de</strong> croissance. Quand ses plantes ont levé, puis sont <strong>de</strong>venues<br />

autotrophes, la réussite ultérieure <strong>de</strong> la culture repose sur <strong>de</strong> nombreux éléments, climatiques,<br />

agronomiques, et pathologiques non <strong>de</strong> l’âge physiologique <strong>de</strong>s plants. Quand l’ensemble <strong>de</strong><br />

ces facteurs sera favorable et/ ou maîtrisé, les différences <strong>de</strong> croissance initiale <strong>de</strong>s plantes<br />

dues à l’âge physiologique <strong>de</strong>s plants s’estomperont à la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> culture. Dans<br />

d’autres cas, les conséquences d’un stress seront plus ou moins graves selon qu’il arrivera<br />

plus tôt ou plus tard dans la saison et que les plants utilisés seront plus ou moins jeunes.<br />

Dans le cadre <strong>de</strong> climat tempéré méditerranéen, ou les cultures sont mises en place 1 à 2 mois<br />

plus tôt que précé<strong>de</strong>mment en raison <strong>de</strong> températures et <strong>de</strong> conditions plus clémentes. Parfois<br />

les plants utilisés sont si jeunes qu’ils viennent <strong>de</strong> terminer leur repos végétatif. Certains<br />

producteurs pratiquent le sectionnement <strong>de</strong> plants. Cette pratique, quoique très dangereuse<br />

d’un point <strong>de</strong> vue sanitaire et qui ne serait être recommandée présente l’avantage d’abréger la<br />

pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> repos par la blessure pratiquée lors du sectionnement.<br />

ASPECTS PHYSIOLOGIQUES DE LA TUBERISATION<br />

Pendant la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> végétation <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre, l’induction <strong>de</strong> la tubérisation<br />

résulte <strong>de</strong> l’action conjuguée du tubercule mère et du feuillage.<br />

Ces organes interviennent dans <strong>de</strong>s proportions respectives variables selon la variété, le<br />

<strong>de</strong>gré d’incubation du plant ( voir Fruits et Légumes Octobre 99 n°178 p.42 « Attention<br />

aux plants trop jeunes ») et les conditions d’environnements.<br />

Les phénomènes <strong>de</strong> la tubérisation se déroulent en 3 étapes successives : l’Induction,<br />

l’Initiation et la croissance radiale <strong>de</strong>s tubercules.<br />

L’induction : Après une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> croissance dont la durée dépend notamment <strong>de</strong>s<br />

conditions d’environnement, les stolons acquièrent l’aptitu<strong>de</strong> à tubériser ; on dit qu’ils sont<br />

induits. A ce sta<strong>de</strong>, on ne peut les différencier <strong>de</strong>s autres si ce n’est une accumulation<br />

progressive d’amidon dans la région apicale.<br />

L’initiation est une phase transitoire <strong>de</strong> courte durée, ou l’élongation <strong>de</strong>s stolons est stoppée<br />

et une croissance radiale au niveau du premier entre nœud situé au <strong>de</strong>ssous du bourgeon<br />

apical du stolon se produit.<br />

La croissance radiale : Outre la multiplication cellulaire, le grossissement <strong>de</strong>s tubercules<br />

naissants s’effectue par accumulation dans les tissus <strong>de</strong> substances <strong>de</strong> réserve synthétisées par<br />

le feuillage. Ce grossissement ralentit pour s’arrêter lors <strong>de</strong> la sénescence du feuillage.<br />

Certains tubercules se résorbent complètement peu <strong>de</strong> temps après leur initiation sur la plante<br />

mère.<br />

Rôles du feuillage et du tubercule mère dans l’induction <strong>de</strong> la tubérisation :<br />

Cette tubérisation <strong>de</strong> la plant <strong>de</strong> pomme <strong>de</strong> terre est influencée par les facteurs du<br />

milieu, principalement la photopério<strong>de</strong> et la température, et par le tubercule mère.

La plante <strong>de</strong> pomme <strong>de</strong> terre <strong>de</strong>vient capable <strong>de</strong> tubériser quand elle a atteint le sta<strong>de</strong> dit<br />

d’induction <strong>de</strong> la tubérisation.<br />

Photopério<strong>de</strong> : Les jours courts, ou plutôt les nuits <strong>de</strong> longue durée, favorisent une induction<br />

précoce <strong>de</strong> la tubérisation. Cette réaction <strong>de</strong> jour court pour la tubérisation doit être relativisée<br />

en fonction <strong>de</strong>s variétés. En effet il existe pour chacune d’elles une longueur critique du jour<br />

ou photopério<strong>de</strong> critique. Au <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> critique la tubérisation <strong>de</strong> la variété<br />

s’effectue normalement alors qu’au <strong>de</strong>ssus elle est freinée voire totalement inhibée. La<br />

pomme <strong>de</strong> terre est donc bien une plante <strong>de</strong> jour court pour sa tubérisation. L’adaptation <strong>de</strong> la<br />

pomme <strong>de</strong> terre à <strong>de</strong>s latitu<strong>de</strong>s plus élevées s’est faite grâce à la sélection variétale dont la<br />

photopério<strong>de</strong> critique se situe parfois dans les jours longs et peut donc atteindre jusqu’à 18<br />

heures. Une variété apte à tubériser en jours longs est, à fortiori, capable <strong>de</strong> tubériser en jours<br />

courts.<br />

Température : Comme la photopério<strong>de</strong>, la température influence la tubérisation et ce sont<br />

les températures fraîches qui lui sont le plus favorables. Dans l’état actuel <strong>de</strong>s connaissances il<br />

est difficile <strong>de</strong> se prononcer sur l’influence respective <strong>de</strong>s températures diurnes et <strong>de</strong>s<br />

températures nocturnes mais il semble que ces <strong>de</strong>rnières soient les plus importantes. Dans ce<br />

gradient journalier <strong>de</strong> température qui augmente avec l’altitu<strong>de</strong> rési<strong>de</strong> probablement<br />

l’explication du <strong>de</strong>gré d’adaptation, très variable selon les lieux, <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre dans les<br />

régions chau<strong>de</strong>s. En effet on peut admettre en première approximation que la tubérisation est<br />

perturbée, voire complètement inhibée dans les pério<strong>de</strong>s où les températures minimales<br />

restent constamment supérieures à 20°C.<br />

Il semblerait également que la température <strong>de</strong> l’air a un effet prédominant par rapport à la<br />

température du sol alors que la production est souterraine.<br />

Quand les parties aériennes <strong>de</strong> la plante sont soumises à <strong>de</strong>s températures élevées, l’initiation<br />

<strong>de</strong>s tubercules est retardée. La durée d’élongation <strong>de</strong>s stolons durent plus. L’influence <strong>de</strong>s<br />

températures élevées se traduit aussi par une diminution <strong>de</strong> la matière sèche <strong>de</strong>s tubercules car<br />

le feuillage continue <strong>de</strong> pousser et la migration <strong>de</strong>s assimilats <strong>de</strong>s parties aériennes vers les<br />

tubercules se fait moins bien.<br />

En conditions limites <strong>de</strong> la tubérisation tout facteur susceptibles <strong>de</strong> diminuer la température <strong>de</strong><br />

l’air ou du sol a donc un effet favorable sur la précocité d’initiation <strong>de</strong>s tubercules et sur le<br />

ren<strong>de</strong>ment final. On peut citer l’irrigation, le paillage du sol par <strong>de</strong>s matériaux réfléchissants,<br />

l’association <strong>de</strong> cultures, en particulier celle du maïs.<br />

Rôle du tubercule mère : La contribution du tubercule mère à la tubérisation <strong>de</strong> la plante<br />

fille a déjà fait l’objet d’un article sur l’age physiologique ( voir Fruits et Légumes Octobre 99<br />

n°178 p.42 « Attention aux plants trop jeunes »). Au cours <strong>de</strong> cette évolution physiologique<br />

s’élaborent dans les tissus <strong>de</strong> réserve du tubercule un ou <strong>de</strong>s facteurs inducteurs <strong>de</strong> la<br />

tubérisation dont la synthèse est notamment favorisée par les températures élevées. Il existent<br />

donc <strong>de</strong>ux sources d’induction qui dans le cas le plus courant coexistent, le tubercule mère et<br />

la plante feuillée.<br />

L’importance du rôle du tubercule mère dans l’induction est donc fonction <strong>de</strong> son âge<br />

physiologique et <strong>de</strong> la rapidité avec laquelle les feuilles synthétisent le facteur inducteur. Elle<br />

est faible quand on utilise <strong>de</strong>s plants jeunes : c’est le cas <strong>de</strong>s plantations hivernales dans les<br />

pays méditerranéens où l’induction est déclenchée et entretenue par l’exposition du feuillage<br />

aux courtes durée d’éclairement et aux températures nocturnes relativement basses. A<br />

l’inverse, en conditions non inductives, par exemple dans le cas <strong>de</strong> jours longs, le tubercule<br />

mère peut déclencher seul et entretenir l’induction.<br />

Relation entre induction <strong>de</strong> la tubérisation et croissance <strong>de</strong>s plantes :

Le feuillage et le tubercule mère sont réunis et agissent simultanément chez la plante<br />

<strong>de</strong> pomme <strong>de</strong> terre dans son état le plus courant, <strong>de</strong> sorte que le fonctionnement <strong>de</strong> la plante<br />

résulte <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux organes sur l’induction <strong>de</strong> la tubérisation puis sur la croissance<br />

et le développement.<br />

En conditions inductives, le feuillage induit rapi<strong>de</strong>ment la tubérisation et la plante se<br />

comporte sensiblement comme une bouture, avec <strong>de</strong>s phases bien tranchées. En condition non<br />

inductives, le feuillage n’induit pas la tubérisation. Celle ci est déclenchée et entretenue par le<br />

tubercule mère sans que la croissance végétative s’arrête si l’induction irréversible n’est pas<br />

atteinte. Cette capacité du tubercule mère <strong>de</strong> permettre la poursuite <strong>de</strong> la tubérisation même en<br />

conditions non inductives est essentielle pour l’élaboration du ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la culture. La<br />

plante peut être représentée par une éprouvette (Ma<strong>de</strong>c et Pérennec, 1962) et l’induction par<br />

un liqui<strong>de</strong> versé dans l’éprouvette soit au niveau du feuillage, soit au niveau du tubercule<br />

mère, soit <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux à la fois.<br />

Plante entière Croissance Croissance et tubérisation Tubérisation<br />

L’induction réversible nécessaire au déclenchement <strong>de</strong> la tubérisation est représentée par un<br />

premier niveau A <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>, l’induction irréversible par un second niveau B correspondant à<br />

l’éprouvette pleine.<br />

Au <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> A, il y a croissance et pas <strong>de</strong> tubérisation.<br />

Entre A et B, il y a croissance et tubérisation.<br />

A partir <strong>de</strong> B la tubérisation est définitive et la croissance totalement arrêtée.<br />

Tant que le niveau du liqui<strong>de</strong> n’a pas atteint B, il peut, en conditions non inductives,<br />

re<strong>de</strong>scendre au <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> A : c’est dans cette situation que se produit le phénomène <strong>de</strong> la<br />

repousse.<br />

CNI CI<br />

Températures trop élevées (+ 30°C)

Dans un certain nombre <strong>de</strong> régions, telles les régions méditerranéennes, ou l’on<br />

pratique <strong>de</strong>s cultures <strong>de</strong> primeur, on peut qualifier d’inductives les conditions <strong>de</strong> milieu que<br />

subissent, pendant la majeure partie <strong>de</strong> leur cycle, ces cultures. L’induction <strong>de</strong>s plantes y<br />

<strong>de</strong>vient rapi<strong>de</strong>ment irréversible, on assiste très tôt à l’arrêt définitif <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong>s tiges<br />

et <strong>de</strong>s racines et il n’y a pas <strong>de</strong> différenciation <strong>de</strong> nouvelles feuilles. Il en résulte un<br />

développement réduit <strong>de</strong>s parties aériennes qui recouvrent incomplètement le sol et<br />

n’absorbent que très partiellement les rayons lumineux, ce qui conduit à n’obtenir que <strong>de</strong>s<br />

ren<strong>de</strong>ments faibles <strong>de</strong> ces cultures. Le volume final du feuillage est, dans ces conditions, en<br />

liaison directe avec la vitesse <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong>s germes au moment <strong>de</strong> la levée.<br />

Dans le cas habituel <strong>de</strong>s plantations d’avril, une fois la tubérisation déclenchée sous<br />

l’action conjuguée du tubercule mère et <strong>de</strong>s conditions du milieu, croissance et tubérisation se<br />

poursuivent d’ordinaire simultanément sous les conditions non inductives <strong>de</strong> l’été.<br />

L’induction <strong>de</strong> la tubérisation reste réversible pendant cette pério<strong>de</strong> et elle ne <strong>de</strong>vient<br />

irréversible que lorsque les jours raccourcissent et que les températures diminuent à la fin <strong>de</strong><br />

l’été.<br />

De même, ces tendances générales du comportement <strong>de</strong>s plantes sont toutefois à<br />

nuancer car la précocité <strong>de</strong> maturité <strong>de</strong>s variétés jouent également son rôle.<br />

Les variétés précoces atteignent rapi<strong>de</strong>ment le sta<strong>de</strong> d’induction réversible quelle que soit leur<br />

date <strong>de</strong> plantation. Ayant une photopério<strong>de</strong> critique élevée, ces variétés sont, a fortiori,<br />

capables <strong>de</strong> tubériser sous les photopério<strong>de</strong>s courtes du printemps. Elles atteignent leur sta<strong>de</strong><br />

d’induction irréversible d’autant plus tôt qu’elles sont plantées tôt, lorsque les conditions du<br />

milieu sont les plus inductives. Il s’ensuit que plantées plus tardivement, elles croissent plus<br />

longtemps et ont une potentialité <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment supérieure.<br />

Les variétés tardives ont une photopério<strong>de</strong> critique basse. Elles atteignent leur sta<strong>de</strong><br />

d’induction réversible, moment <strong>de</strong> l’initiation <strong>de</strong>s tubercules, d’autant plus tôt qu’elles sont<br />

plantées tôt, et leur sta<strong>de</strong> d’induction irréversible tard, quelle que soit leur date <strong>de</strong> plantation.<br />

Leur potentialité <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment est donc supérieure quand elles sont plantées tôt, même si leur<br />

croissance est forte quelle que soit la date <strong>de</strong> plantation.<br />

Chez les variétés <strong>de</strong> maturité intermédiaire, les différences <strong>de</strong> croissance et <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment<br />

consécutives à <strong>de</strong>s plantations à <strong>de</strong>s dates successives sont peu marquées.<br />

La formation du ren<strong>de</strong>ment résulte donc <strong>de</strong> plusieurs facteurs : la durée <strong>de</strong> grossissement<br />

<strong>de</strong>s tubercules et leur grossissement journalier, cette durée <strong>de</strong> grossissement <strong>de</strong>s tubercules<br />

dépend elle même <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> la végétation. Le grossissement journalier dépend, lui, du<br />

volume du feuillage et <strong>de</strong> l’alimentation en eau, <strong>de</strong> l’intensité lumineuse et <strong>de</strong> la température.<br />

Cette notion <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment potentiel sera l’objet d’un nouvel article prochainement.<br />

<strong>Potentiel</strong> <strong>de</strong> Ren<strong>de</strong>ment<br />

Le ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre résulte <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> grossissement <strong>de</strong>s<br />

tubercules et <strong>de</strong> leur grossissement journalier. La durée du grossissement dépend ellemême<br />

<strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> la végétation. Le grossissement journalier <strong>de</strong>s tubercules, lui,<br />

dépend, dans la mesure où le volume <strong>de</strong> feuillage et l’alimentation en eau sont à leur<br />

optimum, <strong>de</strong> l’intensité lumineuse et <strong>de</strong> la température. Le ren<strong>de</strong>ment potentiel est donc

celui que peut atteindre la culture dans la mesure où les facteurs techniquement<br />

contrôlables ne sont pas limitants. Il est donc variable suivant les régions.<br />

Cet article est une suite au <strong>de</strong>ux précé<strong>de</strong>nts articles parus dans la revue n°178 sur l’age<br />

physiologique, n°192 sur la physiologie <strong>de</strong> tubérisation.<br />

Le ren<strong>de</strong>ment potentiel d’une culture a déjà été étudié notamment par les hollandais<br />

dans le secteur <strong>de</strong> Wageningen. Sur une culture dont la levée s’effectuait début Mai, et dont le<br />

pourcentage <strong>de</strong> couverture au sol était <strong>de</strong> 20% en mai, 85% en juin, 97% en juillet Août, et<br />

65% en septembre, la biomasse totale calculée s’élevait à 37 tonnes <strong>de</strong> matière sèche pendant<br />

cette pério<strong>de</strong>. Des estimations <strong>de</strong> cette répartition basées sur <strong>de</strong>s données observées<br />

conduisaient à évaluer la biomasse <strong>de</strong> tubercules obtenue à partir <strong>de</strong> cette biomasse totale <strong>de</strong><br />

22 tonnes <strong>de</strong> matière sèche, c’est à dire un ren<strong>de</strong>ment en tubercules d’environ 100 tonnes par<br />

hectare.<br />

Il a été montré également que le grossissement journalier <strong>de</strong> tubercules était <strong>de</strong> l’ordre<br />

<strong>de</strong> 800 kg à 1T 300 par hectare et par jour.<br />

Le ren<strong>de</strong>ment potentiel peut être considéré comme un objectif ; l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />

différence entre ce ren<strong>de</strong>ment potentiel et le ren<strong>de</strong>ment réel qui lui est toujours inférieur, peut<br />

mettre en évi<strong>de</strong>nce les critères qui permettraient <strong>de</strong> sélectionner les variétés mieux adaptés et<br />

<strong>de</strong> mettre au point également <strong>de</strong>s techniques culturales plus performantes. Néanmoins<br />

différents critères interfèrent tous ces calculs et nous allons maintenant les passer en revue.

Limites agronomiques :<br />

Même en faisant abstraction <strong>de</strong>s phénomènes d’évolution physiologique, la durée <strong>de</strong><br />

végétation est limitée pour <strong>de</strong>s raisons climatiques. Dans les régions à climat tempéré ou à<br />

climat continental, les pluies et le froid <strong>de</strong> l’hiver permettent difficilement d’avancer les dates<br />

<strong>de</strong> plantation. De même que la fin <strong>de</strong> la culture pour <strong>de</strong>s plantations trop tardives sera <strong>de</strong> plus<br />

en plus aléatoire d’un point <strong>de</strong> vue qualitatif d’autant que le calendrier <strong>de</strong> récolte entrera en<br />

concurrence avec d’autres productions. Prolonger la durée <strong>de</strong> végétation pour améliorer le<br />

ren<strong>de</strong>ment ne présente donc pas d’intérêt, comme d’ailleurs l’utilisation <strong>de</strong> variétés tardives.<br />

Avancer la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> végétation active en accélérant la couverture du sol par le feuillage<br />

aurait un avantage car les plantes bénéficieraient <strong>de</strong> la forte luminosité du printemps. Cette<br />

accélération est possible par la préparation <strong>de</strong>s plants (conservation et prégermination), mais<br />

dans certaines limites. En effet si <strong>de</strong>s plants physiologiquement plus âgés permettent une<br />

levée plus rapi<strong>de</strong> et une meilleure croissance <strong>de</strong>s plantes pendant le début <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

végétation, ils contribuent aussi à faire atteindre plus tôt par ces plantes le sta<strong>de</strong> d’induction<br />

et, donc à entrer plus tôt dans la phase <strong>de</strong> ralentissement <strong>de</strong> leur croissance qui les conduit<br />

plus rapi<strong>de</strong>ment à leur maturité. La sélection <strong>de</strong> génotypes capable <strong>de</strong> croître à basses<br />

températures présente, si elle est possible, une alternative intéressante.<br />

Le grossissement journalier <strong>de</strong>s tubercules dépend <strong>de</strong> l’activité photosynthétique, <strong>de</strong><br />

l’activité respiratoire et <strong>de</strong> la distribution <strong>de</strong> la matière sèche dans la plante.<br />

Limites <strong>de</strong> la photosynthèse :<br />

Le carbone combiné photochimiquement est l’élément principal <strong>de</strong>s composés qui<br />

constituent 95% <strong>de</strong> la matière sèche <strong>de</strong>s tubercules. C’est donc essentiellement la<br />

photosynthèse qui détermine le ren<strong>de</strong>ment et ce sont aussi les produits <strong>de</strong> la photosynthèse qui<br />

sont utilisés par la plante pour fournir l’énergie et les matériaux nécessaires à la croissance <strong>de</strong><br />

son feuillage. La température optimale pour la photosynthèse est chez la pomme <strong>de</strong> terre<br />

d’environ 20°C. A partir <strong>de</strong> cet optimum, chaque augmentation <strong>de</strong> 5°C, <strong>de</strong> même qu’une<br />

diminution <strong>de</strong> 10°C se traduit par une diminution d’environ 25% du ren<strong>de</strong>ment<br />

photosynthètique. Le ren<strong>de</strong>ment peut donc être affecté partout où la température est très<br />

supérieure ou très inférieure à 20°C (étu<strong>de</strong>s menées par Van <strong>de</strong>r Zaag et Burton). Ces auteurs<br />

considèrent que ces effets négatifs <strong>de</strong> la température peuvent être compensés par une plus<br />

forte intensité lumineuse, une plus gran<strong>de</strong> surface foliaire ou une meilleure répartition <strong>de</strong>s<br />

métabolites <strong>de</strong> la photosynthèse en faveur <strong>de</strong>s tubercules. Mais ceci est concevable dans les<br />

situations où la température serait inférieure à l’optimum plutôt que dans celles où elle lui<br />

serait supérieure car <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier cas la compensation risque fort <strong>de</strong> se faire au bénéfice du<br />

seul feuillage, et donc au détriment <strong>de</strong>s tubercules. Environ 20% <strong>de</strong> la matière sèche totale<br />

produite sont utilisés par les parties aériennes et le système racinaire et cette dépense est<br />

nécessaire pour obtenir un ren<strong>de</strong>ment convenable.<br />

Influence <strong>de</strong>s facteurs du milieu :<br />

La lumière :<br />

La lumière intervient par son effet photopériodique dans l’induction <strong>de</strong> la<br />

tubérisation et par son intensité dans l’activité photosynthétique. Ces points ont déjà été<br />

développés lors du précé<strong>de</strong>nt article, les photopério<strong>de</strong> courtes sont plus favorables à la<br />

tubérisation et les photopério<strong>de</strong>s longues à la croissance. La photopério<strong>de</strong> a donc<br />

également un effet sur le ren<strong>de</strong>ment. L’intensité lumineuse, outre son importance dans<br />

l’activité photosynthétique, est favorable à la floraison et à la fructification.

La température :<br />

Les températures basses ont une influence défavorable sur la croissance <strong>de</strong>s plantes<br />

puisqu’elles la ralentissent à la fois directement et en favorisant l’induction <strong>de</strong> la tubérisation.<br />

Les températures élevées ont l’effet contraire.<br />

Il existe <strong>de</strong>s températures seuils pour la pomme <strong>de</strong> terre. Son zéro <strong>de</strong> végétation se situe entre<br />

+5°C et +7°C et sa température optimale <strong>de</strong> tubérisation aux environ <strong>de</strong> 18°C. Des<br />

températures élevées <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> +29°C perturbent la tubérisation et provoquent la repousse.<br />

Les tubercules risquent <strong>de</strong> geler à partir du moment où les températures <strong>de</strong>viennent inférieures<br />

à environ – 2°C.<br />

Intéraction entre lumière et température :<br />

Les plantes végétant sous <strong>de</strong>s photopério<strong>de</strong>s courtes et <strong>de</strong>s températures froi<strong>de</strong>s<br />

atteignent très rapi<strong>de</strong>ment l’induction irréversible et restent basses, avec <strong>de</strong>s entre-nœuds peu<br />

nombreux et très courts. Les températures élevées et les photopério<strong>de</strong>s longues peuvent avoir<br />

un effet qualitatif sur le ren<strong>de</strong>ment dans la mesure où elles peuvent provoquer les phénomènes<br />

<strong>de</strong> repousses qui se traduisent chez les tubercules par <strong>de</strong>s déformations plus ou moins<br />

accentuées et par l’apparition <strong>de</strong> crevasses et <strong>de</strong> la vitrosité.<br />

L’alimentation en eau :<br />

Les besoins en eau <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre varient au cours du cycle végétatif , il sont<br />

surtout important au moment <strong>de</strong> l’initiation <strong>de</strong> la tubérisation et un stress hydrique se<br />

manifestant à ce sta<strong>de</strong> peut entraîner une réduction <strong>de</strong> nombre d’ébauches <strong>de</strong> tubercules. La<br />

sécheresse peut affecter la croissance et le développement <strong>de</strong> la plante <strong>de</strong> différentes<br />

manières : réduction du volume et <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> végétation du feuillage et maturité rapi<strong>de</strong> du<br />

feuillage. Les situations <strong>de</strong> stress hydrique <strong>de</strong>s cultures <strong>de</strong> pommes <strong>de</strong> terre ne sont pas si<br />

rares. Elles peuvent être provoquées par un manque d’eau, ou <strong>de</strong>s irrigations mal conduites en<br />

doses et fréquence, mais également par une forte transpiration qui fait que l’eau est un <strong>de</strong>s<br />

facteur limitant <strong>de</strong>s plus importants <strong>de</strong> la production <strong>de</strong>s pommes <strong>de</strong> terre.<br />

L’excès d’eau a également son inci<strong>de</strong>nce, il limite le développement racinaire et<br />

retar<strong>de</strong> la maturité, suivant le moment ou cet excès survient il peut être le responsable du<br />

pourrissement <strong>de</strong>s plants ou <strong>de</strong>s tubercules-fils.<br />

La <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> plantation :<br />

Le choix <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> plantation, qui n’a pas forcément <strong>de</strong> répercussion sur le<br />

ren<strong>de</strong>ment global d’une récolte est toutefois un moyen pour influencer certains <strong>de</strong>s paramètres<br />

précé<strong>de</strong>mment décrits.<br />

Le calibre :<br />

Le calibre <strong>de</strong>s tubercules récoltés résulte du ren<strong>de</strong>ment et du nombre <strong>de</strong> tubercules par<br />

unité <strong>de</strong> surface. Le nombre <strong>de</strong> tubercules résulte du nombre <strong>de</strong> tiges et du nombre <strong>de</strong><br />

tubercules par tiges. La notion <strong>de</strong> variété a tout son sens ici.

CONCLUSION :<br />

Trois points me paraissent important sur cette notion <strong>de</strong> potentiel <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment d’une<br />

culture <strong>de</strong> pomme <strong>de</strong> terre.<br />

Le premier est l’interdépendance <strong>de</strong>s générations successives <strong>de</strong> tubercules. Il<br />

conditionne le choix et les techniques <strong>de</strong> préparation <strong>de</strong>s plants, qui idéalement ne <strong>de</strong>vrait être<br />

ni trop jeunes ni trop vieux au moment <strong>de</strong> leur utilisation. On peut agir sur l’état<br />

physiologique <strong>de</strong>s plants par leur calendrier <strong>de</strong> production, les conditions <strong>de</strong> leur conservation<br />

(température et durée) et la pratique éventuelle <strong>de</strong> la prégermination.<br />

Le second point est la diversité variétale et par voie <strong>de</strong> conséquence son comportement<br />

en fonction du milieu. En terme <strong>de</strong> potentialités <strong>de</strong> croissance et <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>ment, cette diversité<br />

<strong>de</strong> comportement est surtout due à leur précocité <strong>de</strong> maturité qui est un reflet <strong>de</strong> leur<br />

photopério<strong>de</strong> critique. A l’extrême, les variétés précoces sont mieux adaptées aux plantations<br />

tardives sous les latitu<strong>de</strong>s élevées et les variétés tardives aux plantations précoces sous les<br />

latitu<strong>de</strong>s basses, c’est le meilleur équilibre entre croissance et tubérisation. Les raisons du<br />

marché <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre primeur, nécessite d’exploiter le précocité <strong>de</strong> tubérisation d’ou<br />

l’étu<strong>de</strong> variétale nécessite la recherche dans la faculté d’adaptation <strong>de</strong>s variétés ni<br />

spécialement précoces ni spécialement tardives. On peut déduire <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux points que la<br />

rigueur commence par l’homogénéité physiologique <strong>de</strong>s plants et par la comparaison à<br />

l’intérieur d’un même groupe <strong>de</strong> maturité.<br />

Le troisième point est qu’il existe <strong>de</strong>s conditions climatiques limites pour la biologie<br />

<strong>de</strong> la plante et en particulier que <strong>de</strong>s températures trop élevées inhibent la tubérisation, ce qui<br />

enlève alors à la pomme <strong>de</strong> terre son intérêt agricole et économique.<br />

Cet article a été réalisé d’après un chapitre rédigé par Daniel ELLISSECHE sur le<br />

livre : LA POMME DE TERRE par : P Rousselle, Y Robert, JC Crosnier, éd., au<br />

éditions INRA