Bals clandestins sous l'Occupation (1/2) - Mémoire Résistance et ...

Bals clandestins sous l'Occupation (1/2) - Mémoire Résistance et ...

Bals clandestins sous l'Occupation (1/2) - Mémoire Résistance et ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1<br />

<strong>Bals</strong> <strong>clandestins</strong><br />

<strong>sous</strong> l’Occupation (1/2)<br />

La danse, une activité réprimée<br />

I n te rdits, réprimés par les autorités françaises de 1940 à<br />

1945, les bals ont pourtant subsisté dans le secr<strong>et</strong> pendant<br />

p resque toute c<strong>et</strong>te période. Que sait-on de leur orga n i s a t i o n ,<br />

de leur déro u l e m e n t ? A partir de documents administra t i f s<br />

co n s e rvés aux Archives départementales des Cô te s -d ’ A r m o r,<br />

Alain Quill é v é ré mène act u e llement une re ch e r che appro f o ndie<br />

sur ce pan méconnu de l’histoire de l’Occupation. Il<br />

nous livre aujourd’hui les pre m i e rs fruits de ses investigations.<br />

Les bals <strong>clandestins</strong> <strong>sous</strong> l’Occupation,<br />

qui n’en a entendu<br />

par ler, e n Br e tagn e <strong>et</strong><br />

a i l l e u r s ? Récits devenus<br />

légendaires d’un ancêtre bravant les<br />

patrouilles allemandes, les soirs de<br />

pleine lune, pour se rendre, après<br />

avoir cheminé à travers les prés<br />

humides, dans une carrière abandonnée,<br />

une grange isolée ou une<br />

maison inhabitée.<br />

Récits colportés dans les familles,<br />

ces bals <strong>clandestins</strong> ont malgré tout<br />

laissé des traces matérielles qui<br />

nous perm<strong>et</strong>tent de nous faire une<br />

idée plus juste de ce phénomène<br />

dans le département des Côtes-du-<br />

Nord. C’est dans le cadre d’une<br />

recherche menée aux Archives<br />

départementales des Côtes-d’Armor<br />

que nous avons découvert l’existence<br />

de deux cartons sobrement<br />

intitulés “<strong>Bals</strong> <strong>clandestins</strong>”, cotés<br />

2W137 <strong>et</strong> 2W138. Le premier rassemble<br />

le courrier adressé à la préfecture<br />

sur ce thème par différents<br />

institutions <strong>et</strong> individus, <strong>et</strong> les<br />

réponses éventuelles. Le second<br />

regroupe 405 procès-verbaux des<br />

différentes brigades du département,<br />

correspondant à 369 bals<br />

découverts entre janvier 1941 <strong>et</strong><br />

février 1945.<br />

Les lignes qui vont suivre ont pour<br />

but de faire un état des lieux, à partir<br />

du dépouillement de ces deux<br />

cartons <strong>et</strong> d’entr<strong>et</strong>iens réalisés<br />

auprès de musiciens ayant joué<br />

dans ces bals. Il faut les considérer<br />

comme la première étape d’une<br />

recherche en cours, amenée à se<br />

d é v e l o p p e r .<br />

Des arch i v e s<br />

à questionner<br />

Comme toute trace historique, ces<br />

procès-verbaux doivent faire l’obj<strong>et</strong><br />

d’une lecture critique, afin d’éviter<br />

toute erreur d’interprétation.<br />

Rédigés par des gendarmes, ces<br />

documents sont destinés à constater<br />

les contraventions aux décr<strong>et</strong> ministériel<br />

<strong>et</strong> arrêtés préfectoraux. Ils sont<br />

ensuite adressés au préf<strong>et</strong>, au procureur<br />

de la République 1 <strong>et</strong> à l’administration<br />

fiscale pour d’éventuelles<br />

s a n c t i o n s .<br />

On peut distinguer trois sortes de<br />

P V : les plus nombreux (58%) sont<br />

rédigés dans le cadre d’enquêtes<br />

effectuées par les gendarmes suite<br />

aux renseignements qu’ils ont obte-<br />

Extrait d’un procès-verbal dressé suite à la<br />

découverte d’un bal clandestin à Louargat<br />

le 7 novembre 1943 (source: Archives départementales<br />

des Côtes-d’Armor, 2W 138, PV<br />

612).

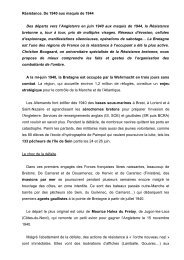

L’accordéoniste Jean Quéré, assis à droite, mène une gavotte dans ce bal de noce dans la campagne de Scrignac en 1941. Les peines encourues<br />

par les contrevenants à l’interdiction ne semblent pas avoir été toujours dissuasives… (Photo collection Bernard Lasbleiz)<br />

nus au cours de leurs visites de routine<br />

dans les bourgs <strong>et</strong> villages de<br />

leur ressort. Agissant “sur la foi de<br />

la rumeur publique” ou guidés par<br />

les informations reçues “de personnes<br />

dignes de foi désirant garder<br />

l’anonymat”, ils interrogent<br />

ensuite les contrevenants présumés.<br />

En second lieu viennent ceux dressés<br />

dans le cadre d’un flagrant délit,<br />

lorsque les gendarmes, “attirés par<br />

le son d’un accordéon”, ou opportunément<br />

renseignés, surprennent les<br />

danseurs dans quelque pré ou<br />

grange à l’écart des lieux fréquentés.<br />

Ils représentent 22% des interventions.<br />

Enfin viennent les procès-verbaux<br />

des enquêtes diligentées par le<br />

<strong>sous</strong>-préf<strong>et</strong> ou le préf<strong>et</strong>, le plus souvent<br />

à la suite de dénonciations,<br />

souvent anonymes, mais parfois<br />

s i g n é e s .<br />

Quelle que soit leur catégorie, ils<br />

doivent être les plus précis possible,<br />

<strong>et</strong> constituent donc une source précieuse<br />

sur le plan factuel. Lors des<br />

situations de flagrant délit, le lieu, la<br />

date <strong>et</strong> l’heure du bal sont soigneusement<br />

notés, tout comme l’identité,<br />

l’adresse, la profession du ou<br />

des musiciens <strong>et</strong> organisateurs. Tous<br />

les éléments pouvant être utiles à<br />

la procédure sont également rapp<br />

o r t é s : nombre de participants,<br />

droit d’entrée ou non, quête éventuelle<br />

du musicien – la fameuse<br />

“tournée du chapeau” – vente de<br />

boissons ou de denrées, ainsi que<br />

les motivations du ou des organisateurs.<br />

Le souci du détail peut aller<br />

jusqu’à une description très précise<br />

de l’instrument de musique, lorsqu’il<br />

fait l’obj<strong>et</strong> d’une saisie : “A c c o rdéon<br />

de marque Maugein à Tulle,<br />

diatonique, de couleur chocolat,<br />

deux rangées de touches, deux rangées<br />

de basses, souffl<strong>et</strong> de cuir rouge,<br />

valeur estimée : 1500 F . ” nous<br />

apprend le PV n°114 du 20 mars<br />

1945 de la brigade de Bécherel. Il<br />

est à noter qu’en dehors de très<br />

rares occasions les participants ne<br />

sont ni interrogés ni inquiétés, car<br />

seuls les organisateurs <strong>et</strong> les musiciens<br />

encourent des sanctions. Dès<br />

lors que les danseurs <strong>et</strong> les danseuses<br />

se dispersent sans incident<br />

les gendarmes ne s’en soucient<br />

g u è r e .<br />

Dans le cas des enquêtes a posteriori,<br />

les gendarmes interrogent les<br />

contrevenants supposés ou les<br />

témoins, le plus souvent à leur<br />

domicile, <strong>et</strong> s’efforcent d’obtenir les<br />

mêmes renseignements. Les faits<br />

s’étant produits plusieurs semaines –<br />

voire plusieurs mois – auparavant,<br />

une certaine imprécision entoure la<br />

date ou l’heure du bal. Les forces de<br />

l’ordre rendent souvent visite à un<br />

élu municipal, afin de savoir comment<br />

sont estimés les suspects dans<br />

leur commune. Dans l’immense<br />

majorité des cas, les édiles soutiennent<br />

leurs administrés, preuve qu’ils<br />

ne considèrent pas le fait de danser<br />

comme une activité répréhensible.<br />

On peut s’interroger sur le degré<br />

de véracité des informations obtenues<br />

lors de ces interrogatoires,<br />

celles recueillies au cours des flagrants<br />

délits n’étant guère contestables.<br />

Il faut cependant rem<strong>et</strong>tre<br />

ces enquêtes dans leur contexte,<br />

celui d’une société relativement<br />

repliée sur elle-même – surtout en<br />

c<strong>et</strong>te période de guerre où les<br />

déplacements sont plus difficiles –<br />

où la gendarmerie, bien implantée<br />

dans les zones rurales qu’elle parcourt<br />

régulièrement, n’est qu’un élément<br />

d’un contrôle social exercé<br />

par tous, dans un monde où tout<br />

le monde se connaît. Issus du<br />

même monde que les jeunes paysans<br />

qu’ils interrogent, parlant le<br />

222 – Septembre/Octobre 2010 Musique Br<strong>et</strong>onne 2

3<br />

br<strong>et</strong>on pour certains d’entre eux,<br />

les gendarmes n’ont en général<br />

aucun mal à obtenir les informations<br />

qu’ils cherchent <strong>et</strong> les personnes<br />

incriminées reconnaissent<br />

sans difficulté ce dont on les accuse.<br />

Les gendarmes interrogent souvent<br />

plusieurs personnes, <strong>et</strong> le<br />

recoupement des réponses m<strong>et</strong> en<br />

évidence leurs convergences, ce qui<br />

renforce à nos yeux leur fiabilité.<br />

Deux points doivent cependant être<br />

examinés avec beaucoup de prud<br />

e n c e : les sommes gagnées par les<br />

musiciens <strong>et</strong> les organisateurs – ce<br />

sont souvent les mêmes, nous le<br />

v e r r o n s – <strong>et</strong> le nombre de bals auxquels<br />

ils ont participé. En eff<strong>et</strong>, les<br />

taxes payées aux contributions indirectes<br />

étant proportionnelles aux<br />

gains supposés, les contrevenants<br />

ont tout intérêt à les minorer.<br />

Un ca d re juridique<br />

<strong>et</strong> idéologique<br />

Contrairement à une opinion fort<br />

répandue, ce ne sont ni le régime<br />

de Vichy ni les autorités allemandes<br />

qui ont interdit les bals publics,<br />

mais la Troisième République, dès<br />

la déclaration de la guerre, le 9 s e ptembre<br />

1939. C<strong>et</strong>te interdiction est<br />

rapidement levée <strong>et</strong>, à partir du<br />

9 décembre, on peut à nouveau<br />

danser. Le 2 0 mai 1940, au début<br />

de l’offensive allemande, Georges<br />

Mandel, le ministre de l’Intérieur,<br />

ordonne par décr<strong>et</strong> la ferm<strong>et</strong>ure des<br />

dancings parisiens, mesure étendue<br />

quelques jours plus tard à l’ensemble<br />

du territoire. Dans l’affolement<br />

de la débâcle, ce décr<strong>et</strong> ne<br />

sera jamais publié au Journal Offic<br />

i e l.<br />

C<strong>et</strong>te interdiction est maintenue<br />

par le régime de Vichy après l’armistice<br />

du 2 2 juin 1940. Dans les<br />

Côtes-du-Nord, elle est rappelée par<br />

une succession de textes émanant<br />

de la préfecture tout au long de<br />

l’Occupation, puis dans les mois qui<br />

suivent la libération du territoire<br />

b r e t o n : seize arrêtés préfectoraux <strong>et</strong><br />

six circulaires.<br />

Une telle inflation réglementaire<br />

montre surtout l’impuissance des<br />

autorités à juguler le phénomène,<br />

malgré l’accentuation de la répress<br />

i o n : ferm<strong>et</strong>ure pour les débits de<br />

boissons dans lesquels se sont<br />

déroulés les bals, confiscation des<br />

instruments de musique, internement<br />

administratif pour les récidivistes,<br />

amendes pénales <strong>et</strong> taxes à<br />

verser aux contributions indirectes.<br />

Ces arrêtés nous offrent le cadre<br />

légal sur lequel s’appuie la répression.<br />

Les circulaires qui les accompagnent<br />

nous perm<strong>et</strong>tent de saisir le<br />

contexte idéologique qui les<br />

entoure. Des nécessités liées à l’état<br />

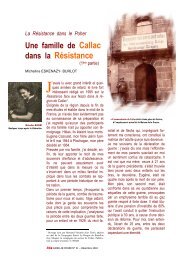

Un bal de noce dans le bourg<br />

de Plougonven en 1942. On<br />

remarque quelques soldats allemands<br />

au second plan, qui observent<br />

(surveillent?) la scène, sans<br />

toutefois intervenir (photo collection<br />

Y. Galbrun).<br />

de siège, nous sommes<br />

passés à la volonté de régénération<br />

morale de la jeunesse<br />

instaurée par le<br />

régime du maréchal Pétain:<br />

“Pourtant, nous n’avons<br />

épargné aucun effort pour<br />

préserver nos jeunes gens<br />

de ces causes de dégradation<br />

de leur énergie : l’alcoolisme,<br />

les livres ou les<br />

spectacles immoraux, les<br />

excitations malsaines.” 2 E t<br />

nul doute que la danse ne<br />

figure parmi ces dernières,<br />

si l’on en croit le préf<strong>et</strong> des<br />

Côtes-du-Nord, Jacques Feschotte,<br />

dans sa circulaire aux maires du<br />

département du 2 3 mai 1941 : “J ’ a i<br />

l’honneur de vous prier d’attirer à<br />

nouveau l’attention des personnes<br />

intéressées de votre commune sur le<br />

fait qu’il n’est pas possible de tolérer<br />

actuellement des divertissements de<br />

c<strong>et</strong>te sorte [les bals] alors que tant de<br />

familles ont été frappées par des<br />

deuils <strong>et</strong> que beaucoup d’entre nous<br />

ont des parents très proches en captivité.<br />

Dans les circonstances<br />

pénibles que nous traversons, il<br />

convient de rappeler à ceux qui<br />

auraient tendance à l’oublier, que<br />

c’est de reconstruire le pays qu’il<br />

s’agit en ce moment. Pour c<strong>et</strong>te<br />

œuvre, le chef de l’État compte sur la<br />

j e u n e s s e ; aussi a-t-elle assurément<br />

mieux à faire qu’à se livrer à des<br />

divertissements sans idéal dont, au<br />

surplus, ni l’esprit ni le corps n’ont<br />

à bénéficier”. Son successeur, André<br />

Lahillonne, reprend en 1943 la<br />

même antienne, accusant les débitants<br />

de boisson qui prêtent leurs<br />

locaux d’exploiter “dans un but de<br />

l u c r e […] le goût des distractions si<br />

naturel à la jeunesse” <strong>et</strong> de l’entraîner<br />

“à participer à des réjouissances<br />

parfaitement inadmissibles dans les<br />

circonstances présentes” .<br />

Ces justifications ne laissent pas<br />

de surprendre puisque, dans le<br />

même temps, d’autres divertisse-<br />

Musique Br<strong>et</strong>onne 222 – Gwengolo/Here 2010

ments continuent d’être autorisés :<br />

opéra, théâtre, cinéma, concerts,<br />

pardons, manifestations sportives,<br />

<strong>et</strong>c. Seule la danse est vouée aux<br />

gémonies. Pas la danse mondaine<br />

ou la danse classique, dont “l’ e nseignement<br />

[…] a toujours tenu<br />

dans l’éducation à donner aux<br />

jeunes gens des deux sexes une place<br />

i m p o r t a n t e” 3 , <strong>et</strong> pour lesquelles le<br />

ministère de l’Intérieur maintient,<br />

en les encadrant sévèrement, les<br />

lieux d’apprentissage, mais celle des<br />

bals où les jeunes gens des deux<br />

sexes, dans les bras l’un de l’autre,<br />

virevoltent dans une troublante<br />

proximité. Même si elle n’est jamais<br />

explicitée, c’est bien c<strong>et</strong>te dimension<br />

charnelle, sensuelle, érotique,<br />

de la danse qui est fustigée en filigrane<br />

par l’ensemble de ces textes<br />

<strong>et</strong> l’acharnement mis par les différents<br />

préf<strong>et</strong>s à les faire respecter.<br />

Il est à noter, <strong>et</strong> ceci n’est pas la<br />

moindre surprise de c<strong>et</strong>te étude,<br />

que les autorités issues de la <strong>Résistance</strong><br />

ne tiendront pas un autre langage.<br />

Contrairement à une imagerie<br />

tenace qui associe libération du territoire<br />

<strong>et</strong> bals populaires, ceux-ci<br />

resteront interdits, pendant<br />

de long mois : “L e<br />

Conseil des Ministres<br />

considère qu’alors que<br />

tant de Français souffrent<br />

<strong>et</strong> meurent, l’autorisation<br />

des bals<br />

publics serait hautement<br />

inopportune” .<br />

Interdiction relayée par<br />

le préf<strong>et</strong> des Côtes-du-<br />

Nord de la République<br />

restaurée, qui ne poursuivra<br />

pas avec moins<br />

de zèle que son prédécesseur<br />

les contreven<br />

a n t s : de septembre<br />

1 9 44 à mar s 19 45 ,<br />

7 5 procès-verbaux sont<br />

En mai 1941, le préf<strong>et</strong><br />

des Côtes-du-Nord adresse<br />

un rappel ferme aux maires<br />

du département au suj<strong>et</strong> des<br />

b a l s : “il n’est pas possible<br />

de tolérer des divertissem<br />

e n t s de c<strong>et</strong>te sorte”<br />

( s o u r c e : Archives départementales<br />

des Côtes-d’Armor,<br />

2BA 1).<br />

dressés à propos de 58 bals <strong>clandestins</strong>.<br />

Les autorités allemandes ne sont<br />

guère impliquées dans ce dispositif.<br />

Après avoir brièvement interdit tous<br />

les rassemblements, le Feldkommandant<br />

de Rennes informe le préf<strong>et</strong><br />

des Côtes-du-Nord en mai 1941<br />

que “le droit d’autoriser les organisations<br />

de foires annuelles, de fêtes<br />

populaires <strong>et</strong> de festivités analogues<br />

est, par la présente, restitué aux<br />

autorités compétentes françaises”<br />

dès lors qu’il en est informé à<br />

l’avance <strong>et</strong> qu’elles “prennent la responsabilité<br />

pour que les festivités<br />

précitées se passent sans démonstration<br />

ou manifestations”. Les Allemands,<br />

conscients de leur impopularité<br />

grandissante au fil du temps,<br />

n’ont guère intérêt à l’accroître. Ils<br />

estiment que la question des bals<br />

relève des autorités françaises <strong>et</strong> ne<br />

se préoccupent que du respect de<br />

l’heure du couvre-feu. Ils accordent<br />

d’ailleurs volontiers des autorisations<br />

de dépassement de c<strong>et</strong>te heure<br />

pour les mariages, que nombre<br />

d’habitants interprètent – avec plus<br />

ou moins de bonne foi – comme<br />

une autorisation de tenir bal, jouant<br />

parfois les autorités d’occupation<br />

contre celles de Vichy.<br />

La troupe allemande participe<br />

rarement à la répression des bals<br />

<strong>clandestins</strong>. C’est le cas le 14 juill<strong>et</strong><br />

1943 à Pleumeur-Bodou, où,<br />

croyant à une manifestation patriotique,<br />

une patrouille de soldats tire<br />

des coups de feu en l’air pour disperser<br />

les danseurs. Il arrive même,<br />

rarement il est vrai, qu’ils interviennent<br />

pour contrer l’action des gendarmes<br />

français <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tre la<br />

poursuite d’un bal, attitude que ne<br />

manque pas de déplorer le préf<strong>et</strong>,<br />

qui y voit une atteinte à son autor<br />

i t é .<br />

Un phénomène<br />

de grande amplitude<br />

Mesurer l’exacte étendue du phénomène<br />

est particulièrement délicat.<br />

Une activité clandestine est par<br />

nature cachée <strong>et</strong> s’efforce de laisser<br />

le moins de traces possible.<br />

Dans le cas des bals, l’essentiel des<br />

sources dont nous disposons provient<br />

des autorités chargées de les<br />

222 – Septembre/Octobre 2010 Musique Br<strong>et</strong>onne 4

5<br />

réprimer. Dans une certaine mesure,<br />

les procès-verbaux sont autant les<br />

indicateurs de l’activité des brigades<br />

que de la fréquence des bals.<br />

Il convient de garder à l’esprit que<br />

ce n’est pas l’Occupation qui a fait<br />

naître le désir irrépressible de danser<br />

chez les jeunes gens. L’interdiction<br />

des bals a rendu clandestine<br />

une activité pratiquée à une très<br />

large échelle avant guerre. Un<br />

rapide passage en revue du journal<br />

Le Lannionais de l’année 1939<br />

montre qu’à c<strong>et</strong>te époque toute<br />

réjouissance, profane ou religieuse,<br />

est l’occasion de danser. La rubrique<br />

“On dansera” recense soixante-dix<br />

bals pour les mois de juill<strong>et</strong> <strong>et</strong> août<br />

1939, alors que la situation internationale<br />

ne porte guère à l’optimisme.<br />

Et encore ne s’agit-il là que<br />

de bals publics, organisés par une<br />

municipalité ou une association. Les<br />

journaux ne rendent pas compte de<br />

la multitude des bals informels<br />

tenus à diverses occasions. Dans<br />

c<strong>et</strong>te société encore très largement<br />

rurale, les bals ne sont pas seulement<br />

l’occasion de se distraire. Ils<br />

ont aussi une fonction sociale : clore<br />

les moments de travaux collectifs,<br />

rapprocher, aux temps forts de l’année<br />

<strong>et</strong> de la vie, les habitants des<br />

hameaux dispersés, <strong>et</strong>, dans un<br />

monde où la séparation des sexes<br />

reste la règle à l’école <strong>et</strong> à l’église,<br />

perm<strong>et</strong>tre aux jeunes gens de se<br />

rencontrer. La guerre <strong>et</strong> l’Occupation<br />

n’ont nullement modifié ces<br />

n é c e s s i t é s .<br />

C’est à l’aune de ce qui se passait<br />

dans l’immédiat avant-guerre qu’il<br />

faut appréhender le phénomène des<br />

bals <strong>clandestins</strong>. Les procès-verbaux<br />

ne représentent que la partie<br />

immergée de l’iceberg. Pour un bal<br />

repéré par les gendarmes, reconnu<br />

par le musicien, combien tombés<br />

dans l’oubli ? Louis Bernabé, accordéoniste<br />

à Saint-Gildas, près de<br />

Quintin, nous a dit avoir joué<br />

presque tous les dimanches pendant<br />

la durée de l’Occupation sans<br />

jamais s’être fait prendre une seule<br />

fois. Cela représente plusieurs<br />

dizaines de bals dont il n’existe<br />

aucune trace. S’il est, à l’heure<br />

actuelle, quasiment impossible de<br />

déterminer avec précision le<br />

nombre de bals <strong>clandestins</strong> dans<br />

les Côtes-du-Nord pendant la<br />

guerre, on peut affirmer sans crainte<br />

que le phénomène fut massif <strong>et</strong> que<br />

des milliers de jeunes gens ont<br />

dansé au son de l’accordéon toutes<br />

les semaines, ou presque, pendant<br />

ces cinq années.<br />

Une projection géographique, en<br />

gardant à l’esprit toutes les réserves<br />

que nous avons faites, révèle des<br />

aspects intéressants du phénomène.<br />

En premier lieu, il est essentiellement<br />

rural. Cela est en adéquation<br />

avec la structure du département,<br />

où la seule grande ville, Saint-<br />

Brieuc, compte à peine 32 000 habitants<br />

<strong>et</strong> concentre les rares industries,<br />

tandis que l’essentiel de la<br />

population vit de l’agriculture dans<br />

des villages à l’habitat très dispersé.<br />

C’est dans ces hameaux, loin des<br />

regards <strong>et</strong> des oreilles indiscrètes,<br />

que se déroulent la plupart des bals.<br />

Les bals <strong>clandestins</strong> recensés dans les<br />

Côtes-du-Nord (source : Archives départementales<br />

des Côtes-d’Armor, 2W 138).<br />

En second lieu, on peut remarquer<br />

que les communes littorales<br />

ne sont pas moins touchées que<br />

leurs homologues de l’Argoat. Près<br />

d’une sur deux a accueilli au moins<br />

un bal pendant l’Occupation, alors<br />

même que les troupes allemandes –<br />

Kriegsmarine, Luftwaffe, personnel<br />

de l’Organisation Todt – occupent<br />

massivement la zone côtière. Si<br />

nous avons vu que les Allemands<br />

ne réprimaient pas particulièrement<br />

les bals <strong>clandestins</strong>, en revanche,<br />

ils sanctionnaient la violation des<br />

heures du couvre-feu. Une infraction<br />

qui se soldait par un passage<br />

au poste des Feldgendarmes, mais<br />

pouvait avoir aussi des conséquences<br />

beaucoup plus tragiques.<br />

Si, généralement, les jeunes gens<br />

se réunissent loin des plages, certains<br />

audacieux n’hésitent pas à<br />

danser sur la grève ! Ainsi à Pleubian,<br />

sur celle de Port-Béni le<br />

2 7 juin 1943, <strong>et</strong> le 8 août suivant,<br />

sur la grève de Pen-Lan.<br />

Un déplacement de notre regard<br />

de l’espace vers le temps montre<br />

une montée du phénomène au<br />

cours de l’année 1942, <strong>et</strong> son apogée<br />

en 1943. Il est suivi d’une<br />

décrue importante en 1944 – près<br />

de 50% de bals en moins – <strong>et</strong> d’un<br />

déclin logique aux débuts de 1945<br />

puisque la législation plus permissive<br />

rend désormais pratiquement<br />

vide de sens la poursuite de la<br />

r é p r e s s i o n .<br />

Une analyse plus fine, mois par<br />

mois, m<strong>et</strong> en évidence le lien entre<br />

le déroulement du conflit <strong>et</strong> le<br />

nombre des bals. En 1943, la Br<strong>et</strong>agne<br />

est encore épargnée par les<br />

combats, même si la <strong>Résistance</strong> se<br />

structure <strong>et</strong> commence à mener des<br />

actions armées contre l’occupant.<br />

L’instauration du STO, en février<br />

1943, n’a pas une grande incidence<br />

sur les bals. Alors que dans les villes<br />

des rafles sont organisées pour traquer<br />

les nombreux réfractaires à la<br />

sortie des cinémas <strong>et</strong> dans les lieux<br />

où les jeunes hommes sont censés<br />

se réunir, les gendarmes qui interviennent<br />

pour faire cesser les bals<br />

<strong>clandestins</strong> ne se soucient guère de<br />

Musique Br<strong>et</strong>onne 222 – Gwengolo/Here 2010

c<strong>et</strong>te question. Il est vrai qu’en<br />

général ils ne sont que deux, le plus<br />

souvent à pied ou à bicycl<strong>et</strong>te, <strong>et</strong><br />

que les danseurs s’égayent rapidement<br />

dans la nature dès qu’ils les<br />

aperçoivent. Un seul procès-verbal<br />

fait d’ailleurs mention de la situation<br />

des participants par rapport au<br />

STO. Paradoxalement, le départ<br />

pour l’Allemagne de jeunes requis<br />

est l’occasion pour certains d’entre<br />

eux d’organiser des bals d’adieu,<br />

renouant avec la tradition des bals<br />

de conscrits, comme à Plestan, à<br />

Meslin ou à Saint-Jacut-du-Méné.<br />

Au début de l’année 1944, puis au<br />

printemps surtout, la <strong>Résistance</strong><br />

organise des coups de main de plus<br />

en plus nombreux contre l’armée<br />

allemande <strong>et</strong> ses collaborateurs, qui<br />

ripostent par de sanglantes représailles<br />

contre les maquisards <strong>et</strong> la<br />

population civile. Après le débarquement<br />

du 6 juin 1944 <strong>et</strong> le passage<br />

à l’action ouverte des maquis,<br />

on comprend aisément que l’heure<br />

n’est plus à danser <strong>et</strong> à se réunir la<br />

nuit au fond des bois. Aucun bal<br />

n’est signalé au cours du mois de<br />

juin, deux en juill<strong>et</strong>, un en août <strong>et</strong><br />

trois en septembre. Les jeunes gens<br />

qui ne sont pas engagés dans les<br />

combats se cachent pour échapper<br />

aux violences <strong>et</strong> les gendarmes ont<br />

d’autres choses à faire qu’à traquer<br />

les danseurs. Certains d’entre eux<br />

ont rejoint les maquisards, d’autres<br />

les fuient, <strong>et</strong> ceux restés à leurs<br />

postes s’efforcent d’assurer la continuité<br />

de l’État en lien avec les nouvelles<br />

autorités qui investissent peu<br />

à peu les villes <strong>et</strong> les villages.<br />

Ce sont ces autorités, issues de la<br />

<strong>Résistance</strong>, qui maintiennent l’interdiction<br />

des bals. Passé le temps<br />

des violences <strong>et</strong> des deuils, ceux-ci<br />

r epren nen t en nove mbr e e t<br />

décembre 1944, avec cependant<br />

une notable différence par rapport<br />

aux précédents : pour un grand<br />

nombre d’entre eux, ils sont organisés<br />

par les compagnies des FFI qui<br />

sont massivement engagées sur le<br />

Extrait du procès-verbal, daté d’octobre<br />

1942, des témoignages des maires de Trébeurden,<br />

Pleumeur-Bodou <strong>et</strong> Trégastel, relatifs<br />

à l’organisation de bals <strong>clandestins</strong><br />

( s o u r c e : Archives départementales des Côtesd’Armor,<br />

2 W 138, PV 478).<br />

front de Lorient, ou à leur profit.<br />

L’intervention des gendarmes<br />

auprès de ces hommes qui risquent<br />

leurs vies sur un front “oublié”,<br />

<strong>sous</strong>-équipés, mal armés, mais<br />

auréolés de leur image de héros,<br />

suscite souvent des remous dans<br />

l ’ a s s i s t a n c e .<br />

Alain Quillévéré<br />

(seconde partie à suivre dans le prochain<br />

numéro)<br />

1 On notera avec une amère ironie que<br />

c<strong>et</strong>te appellation est toujours utilisée<br />

par les gendarmes dans la quasi-totalité<br />

des PV, alors que la République a<br />

formellement disparu le 10 juill<strong>et</strong> 1940,<br />

remplacée par l’État français.<br />

2 Maréchal Pétain, Séance d’ouverture<br />

du Conseil national, 5 mars 1942.<br />

3 Pierre Pucheu, Circulaire réglementant<br />

les cours de danse, in Gérard<br />

Régnier, Jazz <strong>et</strong> société en France <strong>sous</strong><br />

l’Occupation 1940-1944, thèse de doctorat<br />

d’histoire <strong>sous</strong> la direction de Pascal<br />

Ory, Université Paris I, janvier<br />

2006.<br />

Dans le cadre de sa recherche, Alain<br />

Quillévéré recherche le témoignage de<br />

toute personne ayant participé ou joué<br />

dans un/des bal(s) clandestin(s). Vous<br />

pouvez le joindre au 01 39 95 54 62 ou<br />

à l’adresse alquil@free.fr<br />

222 – Septembre/Octobre 2010 Musique Br<strong>et</strong>onne 6