Echinococcose alvéolaire ou maladie du renard - Nordnet

Echinococcose alvéolaire ou maladie du renard - Nordnet

Echinococcose alvéolaire ou maladie du renard - Nordnet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RENARDS, CHIENS et CHATS<br />

et<br />

ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE<br />

œuf échinocoque<br />

30-40 µm<br />

par Hervé Dizy<br />

hdizy@nordnet.fr<br />

tél :06.79.14.01.22<br />

février 2004 (révision 2.7)<br />

A) Le ver échinocoque 1 et sa larve<br />

B) Modes de contamination humaine<br />

C) Taux d’infection<br />

D) Moyens de lutte<br />

E) Recommandations dans les zones endémiques<br />

F) Thérapeutique<br />

G) Polémiques aut<strong>ou</strong>r de la présence des <strong>renard</strong>s<br />

H) Plan global de gestion scientifique des espèces<br />

I) Etude et Suivi des Renards en Ville à Annemasse<br />

J) Lexique<br />

Conclusion<br />

Page 2<br />

Page 5<br />

Page 6<br />

Page 7<br />

Page 8<br />

Page 9<br />

Page 10<br />

Page 12<br />

Page 14<br />

Page 15<br />

Page 16<br />

Page 17<br />

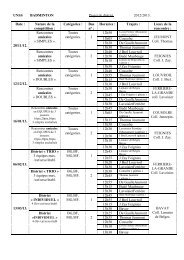

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 1

L’échinococcose <strong>alvéolaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>maladie</strong> <strong>du</strong> <strong>renard</strong> est une <strong>maladie</strong> pernicieuse car l’agent infectieux 2 , l’œuf de l’échinocoque, est<br />

microscopique (30-40 µm) donc difficile à déceler. L’œuf est très résistant au froid mais il craint la chaleur. L’œuf peut<br />

survivre quelques semaines à quelques mois entre –30°C et +30°C avant d’atteindre l’hôte 3 intermédiaire 4 : le rongeur mais<br />

aussi l’homme.<br />

D’autre part la latence <strong>du</strong> développement de la larve, de trois à quinze ans chez l’homme, rend difficile le diagnostic médical<br />

précoce car la recherche d’une échinococcose est rarement faite en première intention. L’ennemi silencieux ronge et se<br />

multiplie dans le foie sans effet apparent car cet organe qui se régénère est très résistant, jusqu’à ce que le point de rupture soit<br />

parfois atteint. Quelques mois après la déc<strong>ou</strong>verte des symptômes l’issue peut être fatale. La greffe <strong>du</strong> foie est le seul remède dans<br />

les cas les plus extrêmes. Mais dans 90% des cas, notre système immunitaire réagit efficacement contre la <strong>maladie</strong>. Les cas<br />

restent donc rares.<br />

Générer une psychose serait t<strong>ou</strong>t à fait déplacé, il convient t<strong>ou</strong>tefois de limiter les facteurs favorisant la <strong>maladie</strong> en observant<br />

des mesures de précaution très simples que la population doit connaître. Les p<strong>ou</strong>voirs publics doivent, quant à eux, se donner les<br />

moyens d’étudier l’extension cette parasitose et les modes de transmission à l’espèce humaine. Il ne faut en aucun cas déb<strong>ou</strong>cher<br />

sur des conclusions hâtives et procéder à des assimilations simplistes et ré<strong>du</strong>ctrices vis-à-vis de la présence des <strong>renard</strong>s.<br />

A) L’ÉCHINOCOQUE ET SA LARVE<br />

Le cycle de vie de l'échinocoque se décrit en deux phases :<br />

1) Des centaines, voire des milliers d’échinocoques a<strong>du</strong>ltes (de 2 à 3 mm de long) se développent<br />

dans l’intestin grêle <strong>du</strong> <strong>renard</strong>, <strong>du</strong> chien <strong>ou</strong> <strong>du</strong> chat ; hôtes définitifs que l’on qualifie de<br />

porteurs sains car la <strong>maladie</strong> n’a pas d’incidence sur leur santé. Le ver, au b<strong>ou</strong>t de quelques<br />

semaines, lâche des sacs contenant approximativement 200 œufs qui se retr<strong>ou</strong>veront dans<br />

les excréments. L’animal se lèche volontiers la région péri anale et charge sa langue d’œufs<br />

qui se déposent sur son pelage. Dans le cas des chats et des chiens, c’est le maître qui serait<br />

infecté par les œufs en caressant son compagnon à quatre pattes <strong>ou</strong> en le laissant lécher un<br />

objet (assiette, n<strong>ou</strong>rriture) que son maître portera à sa b<strong>ou</strong>che. Les œufs de l'échinocoque ne<br />

peuvent pas infecter un autre <strong>renard</strong>, un chien <strong>ou</strong> un chat car ils ont besoin d’un hôte dit<br />

intermédiaire p<strong>ou</strong>r p<strong>ou</strong>rsuivre leur cycle. Ces animaux peuvent par contre être contaminants<br />

et colporter de l’un à l’autre l’agent infectieux. Ainsi un chien qui se r<strong>ou</strong>le dans les<br />

excréments d’un <strong>renard</strong> sera porteur d’œufs. Il ne développera pas la <strong>maladie</strong> mais il p<strong>ou</strong>rra<br />

contaminer son maître. Un animal ne reste pas définitivement infecté par l’échinocoque, il<br />

peut redevenir sain en quelques mois, mais peut à n<strong>ou</strong>veau se réinfecter. D'où l'intérêt de<br />

traitements antiparasitaires (vermifuges) réguliers (t<strong>ou</strong>s les deux <strong>ou</strong> trois mois) chez les<br />

carnivores domestiques (chats, chiens).<br />

2) Une fois ingérés par l’hôte intermédiaire (rongeurs, et accidentellement l’ Homme), les œufs<br />

se retr<strong>ou</strong>vent dans l’estomac. Les sucs gastriques vont alors diss<strong>ou</strong>dre la coque des œufs et<br />

libérer les larves qu’ils contenaient. Les embryons vont j<strong>ou</strong>er les « passe murailles » en<br />

passant, par les voies sanguines, de l’intestin au foie. Arrivés au foie, ils se multiplient et<br />

l’infection se répand. P<strong>ou</strong>r permettre son développement, chaque embryon devenu une larve<br />

va former un kyste parasitaire qui va b<strong>ou</strong>rgeonner dans t<strong>ou</strong>s les sens <strong>du</strong> terme en creusant<br />

des « alvéoles » blanchâtres, d’où le nom d’échinococcose <strong>alvéolaire</strong> donné à la <strong>maladie</strong>.<br />

Le foie va alors être comme « rongé », occupé par la larve <strong>du</strong> parasite et par la réaction de<br />

défense que lui oppose l’organisme. En effet, le parasite s’ent<strong>ou</strong>re d’une réaction<br />

immunitaire dite « granulomateuse » responsable <strong>du</strong> développement d’une fibrose (le foie<br />

devient <strong>du</strong>r comme <strong>du</strong> bois et ne fonctionne plus). La fibrose autant que le parasite est<br />

responsable de la destruction <strong>du</strong> foie. Ce travail de « sape » va <strong>du</strong>rer des mois (chez le<br />

rongeur) <strong>ou</strong> des années (chez l’homme), sans que l’équilibre <strong>du</strong> foie, et donc <strong>du</strong> corps entier,<br />

n’en soit perturbé, car le foie est un organe très solide qui a la capacité étonnante de se<br />

régénérer. Par contre, au fur et à mesure, chez le rongeur, les alvéoles ainsi créées ne vont<br />

mettre que quelques mois p<strong>ou</strong>r se remplir de milliers de petits grains contenant des formes<br />

larvaires appelées protoscolex 5 qui permettront au parasite de p<strong>ou</strong>rsuivre son cycle<br />

évolutif.<br />

Œuf (Taille réelle = 30 µm)<br />

Les images sont de Brigitte<br />

BARTHOLOMOT, Solange<br />

BRESSON-HADNI, Jean-Pierre<br />

CARBILLET et Dominique A.<br />

VUITTON, Centre Collaborateur<br />

Traitement des <strong>Echinococcose</strong>s<br />

humaines, Université de Franche-<br />

Comté, Besançon, France.<br />

Aspect extérieur <strong>du</strong> foie dans un<br />

cas d'échinococcose <strong>alvéolaire</strong><br />

chez l'homme; l'aspect "<strong>alvéolaire</strong>"<br />

est particulièrement typique<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 2

Une fois suffisamment affaibli le rat, la s<strong>ou</strong>ris <strong>ou</strong> le campagnol devient une proie facile p<strong>ou</strong>r le <strong>renard</strong>, le chat <strong>ou</strong> le chien. Le<br />

cycle se referme alors. Les protoscolex sont ingérés en même temps que le rongeur et deviennent des vers a<strong>du</strong>ltes dans l’intestin<br />

<strong>du</strong> prédateur. Il faut signaler que les autres espèces de carnivores (belettes, hermines, etc…) de même que les rapaces, ne sont pas<br />

réceptifs vis-à-vis de ce parasite ; ils ne peuvent pas être contaminés en mangeant les hôtes intermédiaires (rongeurs) infectés par<br />

la larve.<br />

En conclusion n<strong>ou</strong>s dirons que l'homme est un hôte intermédiaire "accidentel" (c’est cul de sac épidémiologique en terme<br />

scientifique car n’étant pas mangé par un carnivore, il ne peut pas faire « t<strong>ou</strong>rner » le cycle parasitaire), qui peut être atteint "à la<br />

place" d'un rongeur. N<strong>ou</strong>s remarquerons que l’échinocoque n’est un véritable danger que p<strong>ou</strong>r l’hôte intermédiaire, le rongeur <strong>ou</strong><br />

accidentellement l’homme (dans lequel il se fixe dans le foie où il se propage comme une tumeur) alors que chez l’hôte définitif<br />

(carnivore) il se localise dans le tube digestif).le parasite ne mesure pas plus d’un demi centimètre, et, même présent à des milliers<br />

d’exemplaires il ne fait c<strong>ou</strong>rir aucun danger à son hôte définitif. L’autopsie <strong>du</strong> <strong>renard</strong> permet de détecter ce ver mais elle nécessite<br />

un matériel spécifique dans un laboratoire spécialisé (méthode reconnue par OMS : comptage des parasites sur une portion <strong>du</strong> tube<br />

digestif après passage à – 80°C pendant une semaine. Chez l’homme, une échographie <strong>du</strong> foie permet de déceler la présence des<br />

lésions échinocoques. Il existe des tests sérologiques 6<br />

(ELISA 7<br />

, western blot) p<strong>ou</strong>r confirmer la <strong>maladie</strong> chez l’homme. Au moyen<br />

d’une échographie 8<br />

on révèle la présence d‘alvéoles au niveau <strong>du</strong> foie mais cet examen est fastidieux. Les organes voisins <strong>du</strong> foie<br />

sont progressivement infiltrés et des métastases parasitaires peuvent emboliser le système vasculaire et se développer à distance au<br />

niveau des p<strong>ou</strong>mons, <strong>du</strong> système nerveux central, des muscles, des os, etc. Ceci peut in<strong>du</strong>ire des récidives après la greffe d’un<br />

n<strong>ou</strong>veau foie.<br />

Il n'existe pas de symptômes précoces typiques permettant de suspecter l'infection. Au c<strong>ou</strong>rs de l'évolution, des symptômes<br />

non spécifiques (fatigue, d<strong>ou</strong>leurs abdominales, ictère) peuvent apparaître. De fait, le diagnostic est s<strong>ou</strong>vent posé tardivement<br />

quand la lésion parasitaire atteint une taille déjà conséquente. La <strong>maladie</strong> évolue sur une période de 5 à 10 ans généralement. Elle<br />

implique le plus s<strong>ou</strong>vent le rec<strong>ou</strong>rs à une chirurgie l<strong>ou</strong>rde (ablation d’une partie <strong>du</strong> foie, greffe <strong>du</strong> foie) et peut malheureusement<br />

avoir p<strong>ou</strong>r conséquence le décès <strong>du</strong> patient.<br />

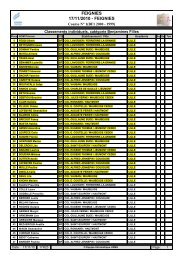

HOTE DEFINITIF<br />

Renard, chien, chat<br />

Parasité par les vers<br />

Echinocoques vivants dans<br />

L’intestin<br />

Forme a<strong>du</strong>lte<br />

Cycle de développement simplifié <strong>du</strong> ver échinocoque<br />

Schéma proposé par Mme Lemarquier, professeur de biologie<br />

Le carnivore<br />

mange l’hôte<br />

intermédiaire Agent infectieux<br />

avec<br />

la larve Œufs d’échinocoques<br />

<strong>du</strong> ver Expulsés dans les excréments<br />

Présents sur le pelage<br />

HOTE INTERMEDIAIRE<br />

Rongeurs (rat, campagnol)<br />

Ou HOTE ACCIDENTEL<br />

Homme<br />

3 2 1<br />

Protoscolex « embryons » œufs dans<br />

Dans le foie dans voies l’estomac<br />

et autres sanguines<br />

organes<br />

La <strong>maladie</strong> se déclare quand le foie ne peut plus fonctionner correctement. Les protoscolex 5 peuvent aussi<br />

être localisés dans les p<strong>ou</strong>mons, le système nerveux central, les yeux, les muscles, etc.<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 3

(Document fait par l’E.R.Z. : Entente interdépartementale de lutte contre la Rage et des Zoonoses, Malzéville, France)<br />

définitions de sylvatique 9 erratisme 10<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 4<br />

l

B) MODES DE CONTAMINATION HUMAINE<br />

Modes de contamination p<strong>ou</strong>r l’espèce humaine.<br />

Les nombreuses études immunologiques réalisées au c<strong>ou</strong>rs des 10 dernières années, en particulier par Mmes Isabelle Bl<strong>ou</strong>in-<br />

Emery et Véronique Godot, docteurs en biologie, confirment que l'échinococcose <strong>alvéolaire</strong>, bien que grave, est une <strong>maladie</strong> très<br />

rare qui n'affecte que relativement peu de personnes par rapport aux zones exposées. En fait, il semble que chez une majorité de<br />

sujets infectés (90%), les réactions immunitaires ab<strong>ou</strong>tiraient à une défense contre le parasite, engendrant soit des lésions de type<br />

abortif 11 , soit l'absence de t<strong>ou</strong>t signe d'infection. L'hypothèse de particularités immunologiques qui expliquerait les phénomènes de<br />

sensibilité et de résistance à l'infection a été confirmée par des études chez la s<strong>ou</strong>ris et chez l’homme par ces chercheurs, et celle<br />

d'une prédisposition immunogénétique 12 a été confirmée par des études épidémiologiques européennes.<br />

Deux scénarios principaux de contamination p<strong>ou</strong>r l’être humain peuvent être proposés, selon le Professeur Dominique<br />

Vuitton de l’Université de Franche-Comté :<br />

B1) Contamination par l’alimentation<br />

Le <strong>renard</strong>, le chien <strong>ou</strong> le chat contaminent des baies (myrtilles, mûres, framboise, fraise), des pissenlits <strong>ou</strong> des<br />

champignons, avec leurs excréments, déposés sur le sol et lavés par les pluies.<br />

Lors d’une balade les promeneurs ramassent les baies, les pissenlits <strong>ou</strong> les champignons et p<strong>ou</strong>rraient se contaminer en les<br />

mangeant crus.<br />

Remarque : N’<strong>ou</strong>blions pas que les œufs sont résistants au froid, l’oeuf peut rester infectieux pendant 2 ans au moins, si les<br />

conditions sont bonnes (fraîcheur et humidité). A l’inverse ils sont très sensibles à la chaleur et à la dessiccation 13 . Ils seront<br />

détruits rapidement dans les zones exposées au soleil, donc à la chaleur et à la dessiccation. Par la cuisson (au moins 5mn à 60°C)<br />

les œufs seront détruits. Il n’y a donc aucun problème avec les omelettes aux champignons <strong>ou</strong> les confitures et les tartes.<br />

La contamination est problématique p<strong>ou</strong>r les végétaux que n<strong>ou</strong>s consommons crus et qui viennent <strong>du</strong> potager:<br />

Le <strong>renard</strong> <strong>ou</strong> le chien porteur des échinocoques sont susceptibles de déposer leurs crottes dans un potager <strong>ou</strong> chez un maraîcher,<br />

ils peuvent ainsi contaminer les légumes et plus particulièrement les salades.<br />

L’homme mange la salade sans lavage intensif. Il reste assez d’œufs sur les feuilles p<strong>ou</strong>r qu’il en avale suffisamment p<strong>ou</strong>r être<br />

infecté. Cette hypothèse est bien sûr pessimiste car en général un lavage correct suffit à éliminer les œufs qui ne possèdent pas de<br />

système d’accroche comme c’est le cas p<strong>ou</strong>r la d<strong>ou</strong>ve <strong>du</strong> foie, le système immunitaire fera le reste si celui-ci n’est pas affaibli par<br />

une autre <strong>maladie</strong>.<br />

Dans les zones infectées il faut donc penser aussi à laver scrupuleusement les récoltes <strong>du</strong> potager quand celui-ci n’est pas<br />

clôturé. Avec ce type de précautions, le risque de s’infecter est vraisemblablement très faible en zone connue d’endémie ; il<br />

peut être considéré comme quasi nul dans les régions où jamais un cas humain d’échinococcose <strong>alvéolaire</strong> n’a été décrit.<br />

Note <strong>du</strong> rédacteur :<br />

1) L’éternelle question <strong>du</strong> risque « zéro » est ainsi posée, mais on peut considérer ce risque comme minime en comparaison de<br />

ceux <strong>du</strong> tabagisme (60000 morts /an), des accidents de la r<strong>ou</strong>te (8000 morts/an), de l’alcoolisme… Une campagne de psychose<br />

comme celle que n<strong>ou</strong>s avons connu p<strong>ou</strong>r Encéphalite Spongiforme Bovine (<strong>maladie</strong> de la « vache folle ») est t<strong>ou</strong>t à fait injustifiée<br />

même si le nombre de cas d’échinococcose est plus élevé que celui de la <strong>maladie</strong> de Creutzfeld Jacob liée à l’ESB.<br />

2) Les laitues, les ch<strong>ou</strong>x, les oignons, etc p<strong>ou</strong>ssent de l’intérieur vers l’extérieur, ainsi les premières feuilles, les plus exposées,<br />

sont t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs à l’extérieur et forment une sorte de coque p<strong>ou</strong>r le cœur des légumes. Les feuilles extérieures sont le plus s<strong>ou</strong>vent<br />

jaunies et jetées par le consommateur. Ceci rend encore plus improbable une quelconque contamination par les légumes<br />

consommés crus.<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 5

B2) Contamination par contact avec les animaux infectés<br />

Le <strong>renard</strong>, le chien <strong>ou</strong> le chat, contaminés par l’ingestion de rongeurs malades, peuvent déposer par léchage les œufs <strong>du</strong><br />

parasite sur leur pelage. Les œufs <strong>du</strong> taenia présents sur le pelage des animaux p<strong>ou</strong>rront contaminer le chasseur, le piégeur, le<br />

promeneur, qui t<strong>ou</strong>chent à mains nues un <strong>renard</strong>, dans la nature <strong>ou</strong> sur la r<strong>ou</strong>te. Ils p<strong>ou</strong>rront aussi contaminer de la même façon le<br />

maître <strong>du</strong> chat <strong>ou</strong> <strong>du</strong> chien lors de caresses <strong>ou</strong> de léchage.<br />

Les œufs peuvent aussi être « importés » sur le pelage sans que l’animal lui-même ne soit contaminé ! C’est le cas des chiens<br />

et t<strong>ou</strong>t spécialement des chiens de terrier, qui se r<strong>ou</strong>lent dans les excréments de <strong>renard</strong>s contaminés, <strong>ou</strong> d’autres animaux à<br />

f<strong>ou</strong>rrure susceptibles d’être t<strong>ou</strong>chés par l’homme (en particulier les piégeurs), sans que l’animal lui-même ne fasse une forme<br />

contagieuse de la <strong>maladie</strong>.<br />

Les études faites en Suisse par les Professeurs J Eckert et P Deplazes ont montré que l’infection des chiens existait à bas bruit dans<br />

les zones d’endémie suisses (moins de 5%), sans qu’une étude épidémiologique précise ait pu établir le risque réel p<strong>ou</strong>r l’homme<br />

dans les zones d’endémie.<br />

M. le Dr. Denis Augot de l’AFSSA de Nancy fait observer qu’en France, il n’existe qu’une seule étude publiée en France (de<br />

Mme le Pr A F Pétavy, de Lyon) sur des chats provenant de cliniques vétérinaires dans le Nord des Alpes et le Sud <strong>du</strong> Jura. Cette<br />

étude révèle que sur 81 autopsies de chats morts 3 étaient positives p<strong>ou</strong>r l’échinocoque, avec présence des oeufs (stade infestant<br />

<strong>du</strong> parasite) d'<strong>ou</strong> une prévalence 14 de 3,70 %. On ne connaît rien <strong>du</strong> statut des propriétaires.<br />

Il n’a pas été pr<strong>ou</strong>vé de corrélation entre un homme infesté et la présence de parasites chez les animaux domestiques (en<br />

particulier ses animaux), car le délai entre le moment de la contamination et le moment <strong>du</strong> diagnostic rend impossible t<strong>ou</strong>te<br />

extrapolation quand à l’infection d’un animal domestique (il a, au moment <strong>du</strong> diagnostic, en général disparu ; et même s’il est<br />

t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs présent, il est depuis de nombreuses années débarrassé des échinocoques qu’il p<strong>ou</strong>vait héberger à l’époque dans son<br />

intestin !). L’équipe de recherche de l’AFSSA de Nancy, avec la collaboration des équipes franc-comtoises (Centre Collaborateur<br />

de l’OMS de Besançon et Mutualité Sociale Agricole), est en train de réaliser la première étude systématique de l’infection des<br />

chiens et des chats dans une zone d’endémie15 française, dans le canton d’Amancey (25). Les résultats devraient être disponibles<br />

en fin d’année 2003.<br />

Note <strong>du</strong> rédacteur :<br />

Le principal objectif de la recherche sera donc de détecter la <strong>maladie</strong> de façon précoce au moyen d’un test sérologique qui sera d’autant moins<br />

coûteux qu’il sera pro<strong>du</strong>it en grande quantité. Une prise de sang r<strong>ou</strong>tinière ré<strong>du</strong>ira alors très fortement les risques de développement de<br />

l’échinococcose <strong>alvéolaire</strong> chez l’homme. Comme le demande la ligue contre la violence r<strong>ou</strong>tière, un contrôle sanguin sur les taux de gamma<br />

GT (taux 10 à 30 fois supérieurs chez les alcooliques) et <strong>du</strong> Delta 9 tétrahydrocannabinol (principe actif <strong>du</strong> cannabis) p<strong>ou</strong>rrait se faire comme<br />

on le fait à présent p<strong>ou</strong>r le dosage <strong>du</strong> cholestérol. Les bénéfices en terme de prévention seraient alors immenses. Le coût <strong>du</strong> dépistage serait<br />

largement compensés par la diminution des prises en charge p<strong>ou</strong>r les accidents de la r<strong>ou</strong>te et les accidents <strong>du</strong> travail. Une méthode judicieuse<br />

consiste également à participer aux dons <strong>du</strong> sang.<br />

C) TAUX D’INFECTION<br />

Entre Janvier 1982 et Décembre 2000, en Europe, le registre EurEchinoReg a collecté 559 cas<br />

humains d’échinococcose <strong>alvéolaire</strong> dont 235 en France, 132 en Allemagne, 118 en Suisse et 54<br />

en Autriche.<br />

En France on compte de 10 à 15 n<strong>ou</strong>veau cas par an (résultant de diagnostics t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs tardifs ;<br />

il est impossible de dater la période exacte de contamination). En France, la <strong>maladie</strong> est présente<br />

dans les régions de l’Est (Haute-Savoie et Savoie, Franche-Comté, Lorraine, Vosges) et en<br />

Auvergne. Au c<strong>ou</strong>rs des 10 dernières années, des cas ont été observés dans l’Aveyron et les<br />

Ardennes, ce qui évoque une possible progression de la <strong>maladie</strong> chez l’homme. Dans la moitié<br />

des cas français, le lieu de résidence des malades est en Franche-Comté.<br />

Dans les régions, dites « d’endémie », entre un tiers et trois quarts des <strong>renard</strong>s sont parasités par l’échinocoque. Dans les<br />

régions qui les bordent, un dixième à un tiers des <strong>renard</strong>s sont parasités. L’extension de la zone européenne d’infection des <strong>renard</strong>s<br />

est évidente au c<strong>ou</strong>rs des 15 dernières années, ainsi que l’augmentation de prévalence de l’infection dans les zones traditionnelles<br />

d’endémie. L’invasion des grandes villes par des populations stables de <strong>renard</strong>s est la règle actuellement en Europe, et dans des<br />

villes situées en zones d’endémie comme Stuttgart, Zurich <strong>ou</strong> Genève, l’infection des <strong>renard</strong>s urbains est c<strong>ou</strong>ramment présente (à<br />

des taux variant de 10 à 70% selon les zones…). Des études en France sont en c<strong>ou</strong>rs. Remarquons également que la prévalence<br />

dans une zone diminue en été et augmente en hiver car l’œuf échinocoque craint la chaleur mais pas le froid.<br />

Les proliférations de rongeurs sauvages (campagnols) semblent essentielles p<strong>ou</strong>r entretenir le cycle <strong>du</strong> parasite dans une<br />

région donnée ; ces proliférations sont importantes dans les régions où les terres agricoles sont principalement consacrées aux<br />

prairies permanentes et aux pâtures. Les régions où les autres types de cultures sont rencontrées (sur terres lab<strong>ou</strong>rées, <strong>ou</strong> forêt<br />

exclusive), ne sont pas favorables aux proliférations de rongeurs qui peuvent entretenir la présence <strong>du</strong> parasite, et sont donc à très<br />

faible risque de favoriser l’émergence de l’échinococcose <strong>alvéolaire</strong>. On ignore cependant actuellement les taux d’infection des<br />

<strong>renard</strong>s des zones où des cas humains n’ont jamais été tr<strong>ou</strong>vés (nord, <strong>ou</strong>est, et sud de la France). Une étude est en c<strong>ou</strong>rs et les<br />

données sur le taux d’infection des <strong>renard</strong>s de 36 départements en France (principalement de la moitié est et <strong>du</strong> nord) ne seront<br />

disponibles qu’en fin 2003. Le Dr Benoît Combes, de l’Entente Interdépartementale contre la rage et les zoonoses 16 , transmettra<br />

les résultats de son étude aux conseillers généraux demandeurs <strong>du</strong> rapport.<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 6

L’institut Pasteur de Bruxelles par l’intermédiaire <strong>du</strong> Dr Bernard Brochier, rapporte que la prévalence de portage chez le<br />

<strong>renard</strong> dépasse 30% uniquement sur le plateau ardennais au Sud de la Meuse Cette prévalence tombe s<strong>ou</strong>s les 3% au nord de la<br />

Meuse, soit une partie de la région wallonne (dont le Hainaut occidental), la région Bruxelles capitale et la Flandre. La prévalence<br />

par région est la suivante : Ardennes 33,1 %, dans les Hautes Fagnes (Eupen, frontière allemande) 33,1%, Lorraine Belge 23,1%,<br />

condroz 12,6%, Fagne-Famenne 17.2 %. Dans la partie de la région de Bruxelles et des Flandres elle oscille entre 1 et 3 %. .<br />

Les études faites par l’Université de Liège (professeur Bertrand Losson) ont cependant montré une augmentation importante de<br />

la prévalence d’infection des <strong>renard</strong>s au c<strong>ou</strong>rs des 15 dernières années (de moins de 30 à plus de 60%) vers la frontière <strong>du</strong><br />

Luxemb<strong>ou</strong>rg. Dans le Hainaut Occidental (plus proche de la métropole Lilloise), elle est proche de 1% (mais peu de mesures y<br />

ont été effectuées). La Meuse semble donc p<strong>ou</strong>r l’instant une barrière naturelle. Il semble opportun également de confronter le<br />

taux d’infection et la quantité d’animaux car même si le taux d’infection peut être faible aut<strong>ou</strong>r des métropoles Bruxelloise et<br />

Lilloise, la surpopulation vulpine 17 y augmente quantitativement le risque de propagation de la <strong>maladie</strong>.<br />

Concernant les cas humains belges: 8 personnes ont été infectées et 2 cas de décès a été enregistré chez une personne<br />

immunodéprimée 18 . Le décès était dû à des complications postopératoires à la suite de l’ablation partielle <strong>du</strong> foie.<br />

Note <strong>du</strong> rédacteur : M. Combes d’ERZ révélera les données sur le taux d’infection des <strong>renard</strong>s de 36 départements en France en fin 2003.<br />

Grâce à l’aide de M. Jean Paul Verstraete, piégeur agréé, j’ai fait parvenir au Dr Denis Augot un lot de 35 <strong>renard</strong>s le 15 avril 2003 qui ont été<br />

autopsiés depuis. L’analyse des échantillons prélevés sera effectuée pendant le mois de juillet.<br />

Populations humaines à risque<br />

Les personnes qui sont directement en contact avec les <strong>renard</strong>s <strong>ou</strong> les chiens de chasse sont très exposées. Les chasseurs, les<br />

piégeurs et les taxidermistes doivent donc être vigilants et suivre scrupuleusement les recommandations qui seront énoncées dans<br />

la suite. Les agriculteurs peuvent également entrer en contact avec les <strong>renard</strong>s et, à l’occasion, devoir en dégager les carcasses de<br />

leurs machines agricoles. Les piégeurs de <strong>renard</strong>s devraient suivre une formation spécifique de la part de leur fédération p<strong>ou</strong>r<br />

s’informer des risques enc<strong>ou</strong>rus et p<strong>ou</strong>r s’assurer <strong>du</strong> strict respect des règles de précaution.<br />

Dans la plupart des régions françaises où des études sur les facteurs de risque ont été réalisées, les populations qui sont les plus<br />

représentées parmi les malades (comparées à leur représentation dans la population générale) sont les agriculteurs (hommes et<br />

femmes), et les artisans, commerçants et professions libérales des villages et b<strong>ou</strong>rgs ruraux. Les enquêtes faites chez les patients<br />

montrent qu’ils pratiquent la cueillette et la consommation régulière de végétaux et baies sauvages. Elles révèlent également la<br />

présence de jeunes <strong>renard</strong>eaux apprivoisés, gardés dans les fermes comme animaux familiers…Il faut enfin préciser que dans t<strong>ou</strong>s<br />

les pays européens, parmi les malades, il y a autant de femmes que d’hommes, et qu’en Chine, où la contamination passe<br />

vraisemblablement plus par les chiens, il y a plus de femmes que d’hommes. Il ne faut donc pas s<strong>ou</strong>s-estimer le risque des sujets<br />

qui ne sont pas en contact direct avec les <strong>renard</strong>s, mais qui peuvent se contaminer par d’autres voies. Les personnes<br />

immunodéprimées (voir plus bas) sont des sujets particulièrement exposés car la <strong>maladie</strong> peut connaître des<br />

développements fulgurants dans leur cas.<br />

D) MOYENS DE LUTTE, PREVENTION DU RISQUE<br />

Moyens de lutte<br />

P<strong>ou</strong>r lutter contre la rage, des largages aériens d’appâts congelés contenant un vaccin antirabique ont permis d’éradiquer<br />

récemment cette <strong>maladie</strong> de France au terme de 15 ans de lutte. Contre l’échinocoque il n’y a pas de vaccin. Le seul vermifuge<br />

efficace est le praziquantel (Droncit ; Drontal) ; les autres vermifuges sont inefficaces. Et même ce médicament ne tue pas les<br />

œufs que les vers contiennent ; les vers évacués, mêmes tués par l’antiparasitaire, restent donc dangereux par les œufs qu’ils<br />

répandent. Une campagne de largage d’appâts contenant des vermifuges serait très coûteuse, son efficacité serait en <strong>ou</strong>tre ré<strong>du</strong>ite<br />

dans le temps car la réinfection possible des <strong>renard</strong>s impose des traitements réguliers à intervalle de 5 à 6 semaines, elle serait<br />

surt<strong>ou</strong>t limitée par la réintro<strong>du</strong>ction de <strong>renard</strong>s infectés des zones non traitées. C’est ce qui a été montré par une étude pilote en<br />

Allemagne <strong>du</strong> sud. Cette solution impliquerait des largages plus nombreux, plus réguliers et pendant une période de temps plus<br />

grande que p<strong>ou</strong>r les vaccins contre la rage, et une très large c<strong>ou</strong>verture <strong>du</strong> territoire, jusqu’aux zones totalement indemnes...<br />

Vermifuger au moins les chiens t<strong>ou</strong>s les deux <strong>ou</strong> trois mois est vivement conseillé et semble une mesure plus efficace, à<br />

condition d’utiliser le praziquantel (plus cher que les vermifuges habituels…) et de veiller soigneusement à la destruction des<br />

excréments <strong>du</strong> chien traité dans les j<strong>ou</strong>rs qui suivent en les brûlant.<br />

Les certitudes :<br />

- L’échinocoque ne passe pas directement d’un <strong>renard</strong> à un autre <strong>ou</strong> à un chien <strong>ou</strong> à un chat. Il n’y a pas de risque de<br />

transmission par morsure entre ces animaux. Des cas absolument exceptionnels d’échinococcose non hépatique humaine par<br />

morsure de <strong>renard</strong> ont cependant été décrits : on pense que la larve s’est développée à partir d’œufs présents dans la cavité buccale<br />

<strong>du</strong> <strong>renard</strong>…<br />

-L’infection de l’homme ne peut pas avoir lieu en consommant un rongeur infecté (cas des rats musqués, parfois consommés<br />

dans certaines régions) ; cependant, des rongeurs peuvent porter des œufs infectants sur leur pelage, à partir de crottes de <strong>renard</strong>s<br />

infectées…<br />

- Un humain porteur de larves d’échinocoques dans son foie <strong>ou</strong> un autre organe ne peut en contaminer un autre. Il n’y a<br />

donc pas de contagion possible entre êtres humains.<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 7

Les pistes données par les recherches sur le cycle parasitaire et l’épidémiologie :<br />

- En exterminant les <strong>renard</strong>s on ne supprime pas ipso facto la <strong>maladie</strong>. En <strong>ou</strong>tre, l’extermination crée un vide qui sera comblé par<br />

des <strong>renard</strong>s qui ne seront peut-être pas sains (voir chapitre H). L’expérience de la destruction des <strong>renard</strong>s p<strong>ou</strong>r lutter contre la rage<br />

a montré que les zones dépeuplées étaient rapidement repeuplées par les <strong>renard</strong>s des zones voisines. L’existence de l’infection par<br />

échinocoque, à bas bruit quasiment part<strong>ou</strong>t, et avec une grande fréquence (supérieure à ½) dans les zones d’endémie qui vont de<br />

l’Auvergne à la Pologne, rend de ce fait illusoire l’éradication de la <strong>maladie</strong>. De plus, localement, les œufs restent des menaces<br />

potentielles pendant deux ans dans certains cas. Les rongeurs seront infectés, donc les chats et les chiens, comme les <strong>renard</strong>s<br />

repeuplant une zone dépeuplée, p<strong>ou</strong>rront également l’être.<br />

L'extermination n'aurait de sens qu'en exterminant également les chiens et les chats des zones à risque… Ce ne serait pas dans le<br />

goût de t<strong>ou</strong>t le monde et ni possible financièrement. De t<strong>ou</strong>te façon t<strong>ou</strong>te politique locale est v<strong>ou</strong>ée à l’échec, il faut une réponse<br />

régionale (et forcément transfrontalière, car t<strong>ou</strong>tes les zones à risque le sont), si ce n’est globale p<strong>ou</strong>r obtenir de réels résultats.<br />

- La plupart des études sur l’écologie de la circulation <strong>du</strong> parasite chez ses hôtes naturels suggèrent que le «maillon faible » serait<br />

plutôt le rongeur : la <strong>maladie</strong> humaine n’est fréquente que dans les régions où les campagnols (<strong>ou</strong> les rats musqués) sont<br />

suffisamment nombreux p<strong>ou</strong>r entretenir un taux d’infection élevé chez les <strong>renard</strong>s (<strong>ou</strong> les chiens dans des pays comme la Chine).<br />

Le contrôle, difficile au demeurant, des populations de rongeurs, serait donc logiquement plus approprié.<br />

- Les comportements humains ont vraisemblablement une grande part dans la contamination : il faut s<strong>ou</strong>ligner qu’aux Etats-Unis,<br />

l’infection des <strong>renard</strong>s dans la plupart des états <strong>du</strong> centre et <strong>du</strong> nord <strong>du</strong> pays est voisine de celle qui existe dans les zones<br />

d’endémie européennes…or 2 cas humains seulement d’échinococcose <strong>alvéolaire</strong> ont été rapportés dans ce pays depuis le début<br />

<strong>du</strong> XX ème siècle.<br />

E) RECOMMANDATIONS DANS LES ZONES ENDEMIQUES<br />

Ne jamais t<strong>ou</strong>cher un animal sauvage sauf avec des gants. Les chasseurs et les cultivateurs devraient t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs avoir à leur<br />

disposition des gants jetables au cas où ils auraient à manipuler des <strong>renard</strong>s.<br />

Ne jamais adopter un animal sauvage. Les <strong>renard</strong>eaux sont attendrissants mais ils sont infectés très tôt dans la vie, et sont<br />

porteurs lors de la première infection, d’un nombre de vers très important, et sont donc très contaminants, comme l’ont montré<br />

t<strong>ou</strong>tes les études faites dans plusieurs pays, de plus leurs parents p<strong>ou</strong>rront les avoir copieusement léchés et avoir chargé leur<br />

pelage d’œufs.<br />

L'adoption de ce type d'animaux est interdite par la loi sauf dérogations.<br />

Ne jamais laisser divaguer vos animaux domestiques : les chiens aiment se r<strong>ou</strong>ler dans les excréments p<strong>ou</strong>r masquer leur odeur.<br />

Lorsqu’un chien entre dans le terrier <strong>du</strong> <strong>renard</strong>, <strong>ou</strong> fréquente son domaine, son pelage se charge en œufs d’échinocoque. C’est<br />

alors qu’il peut contaminer les êtres humains par les caresses qui lui sont prodiguées, les mains portées à la b<strong>ou</strong>che les infectent.<br />

Ne les laissez pas lécher vos mains, votre visage <strong>ou</strong> votre vaisselle. P<strong>ou</strong>r les animaux familiers (chiens, chats) qui ont l’habitude<br />

de divaguer, les vermifuger t<strong>ou</strong>s les deux <strong>ou</strong> trois mois est une sage précaution.<br />

Clôturer les potagers <strong>ou</strong> les jardins isolés p<strong>ou</strong>r les rendre difficiles d’accès aux animaux errants. En zone d’endémie, une<br />

clôture efficace des jardins maraîchers dont les pro<strong>du</strong>its sont destinés à la vente semble une mesure raisonnable.<br />

Laver les chiens à leur ret<strong>ou</strong>r de chasse <strong>ou</strong> de piégeage. Quand v<strong>ou</strong>s lavez vos animaux, portez des gants. Eau chaude, séchage<br />

au sèche-cheveux contribuent à rendre ce lavage efficace contre les œufs d’échinocoque.<br />

La congélation classique à –18°C des aliments ne tue pas les œufs. Une cuisson à 60°C pendant 5 minutes, un passage au f<strong>ou</strong>r,<br />

même bref, suffit à écarter t<strong>ou</strong>t risque.<br />

Aucun antiseptique connu n’est efficace contre les œufs d’échinocoque.<br />

F) THERAPEUTIQUE<br />

Au c<strong>ou</strong>rs d’une réunion publique organisée par l’ASDCPEA, Mme le professeur Dominique Vuitton a clairement exposé<br />

l’avancement des recherches sur les échinococcoses. Ces recherches sont développées en Europe dans le cadre d’un réseau de<br />

chercheurs et de médecins de t<strong>ou</strong>s les pays (Echinorisk), s<strong>ou</strong>tenu par la Commission Européenne, mais aussi en Afrique et en<br />

Chine où sévissent les échinococcoses.<br />

Quand le diagnostic est précoce la <strong>maladie</strong> se soigne plutôt bien. P<strong>ou</strong>r ce diagnostic, une échographie <strong>du</strong> foie, et en cas de lésions<br />

suspectes, un test sérologique de l’échinococcose sont les moyens mis à disposition des personnes les plus exposées comme celles<br />

qui travaillent dans les laboratoires vétérinaires, et les professionnels de la chasse.<br />

Le foie est la cible principale de l’attaque par la <strong>maladie</strong>. Cet organe résistant va brusquement montrer des défaillances lorsqu’un<br />

seuil d’environ 70% de son volume est atteint par la fibrose <strong>ou</strong> quand des canaux biliaires principaux, <strong>ou</strong> des vaisseaux<br />

importants, sont envahis. A ce stade l’évolution est irréversible. Il y a trente ans quand elle était jeune interne un diagnostic<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 8

d’échinococcose équivalait à une condamnation à mort. Grâce aux recherches réalisées au c<strong>ou</strong>rs des 30 dernières années, on vit<br />

avec l'échinococcose, dans quelques cas grâce à une opération chirurgicale qui supprime, quand c’est possible, les lésions<br />

hépatiques, et, le plus s<strong>ou</strong>vent, en prenant le seul médicaments efficace autorisé en France, l’albendazole (Escazole) qui va stopper<br />

la progression de la <strong>maladie</strong>, mais qui ne tuera pas le parasite (d’où la nécessité d’un traitement à vie, exactement comme p<strong>ou</strong>r le<br />

SIDA). Cependant, les contraintes liées à la <strong>maladie</strong> sont importantes car la survenue de complications, t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs possibles,<br />

nécessite des hospitalisations répétées, sans parler des effets secondaires associés aux prises de médicaments. La prise à vie d’un<br />

médicament est contraignante et n’est pas vécue facilement. Le coût de prise en charge d’un malade est élevé. Quand le dépistage<br />

est précoce la <strong>maladie</strong> se soigne plutôt bien. Une échographie <strong>du</strong> foie <strong>ou</strong> un test sérologique ELISA sont les moyens mis à<br />

disposition des personnes les plus exposées comme celles qui travaillent dans les laboratoires vétérinaires : de 5 à 15000 € /an<br />

p<strong>ou</strong>r les médicaments. Le coût médical total d'un patient a été estimé à 250 000 € (en excluant le rec<strong>ou</strong>rs, possible et parfois<br />

indispensable dans de rares cas, à la transplantation hépatique…).<br />

Les recherches s’orientent sur les facteurs qui permettent aux personnes de se débarrasser naturellement de la <strong>maladie</strong>. C’est ainsi<br />

que l’on peut maintenant proposer comme alternative aux médicaments qui bloquent la croissance <strong>du</strong> parasite, des médicaments<br />

qui renforcent les défenses immunitaires, comme l’interféron alpha (un médicament qui est actuellement utilisé p<strong>ou</strong>r le traitement<br />

des hépatites virales chroniques et de certains cancers). Cependant, l’expérience chez l’homme est limitée et doit faire l’objet<br />

d’études complémentaires.<br />

C’est une <strong>maladie</strong> à évolution lente mais qui peut connaître des développements rapides chez les sujets immunodéprimés (SIDA,<br />

personnes prenant des médicaments anti-rejet comme la cyclosporine, …). Dans ces cas le processus d’envahissement progressif<br />

qui met des années à progresser grâce à la résistance offerte par nos défenses immunitaires connaît une accélération quand rien ne<br />

vient contenir l’envahisseur. Ancien chirurgien, le Professeur Vuitton explique que l’on ne peut assurer qu’une opération ait<br />

complètement supprimé la <strong>maladie</strong> car il est t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs possible que des parties infectées subsistent, dans la paroi abdominale, le<br />

diaphragme, par exemple ; d’où la nécessité de prendre de l’Escazole pendant 2 ans, même quand on pense que t<strong>ou</strong>tes les lésions<br />

ont été enlevées. Il y a aussi des localisations atypiques (dans le cerveau, dans les p<strong>ou</strong>mons, derrière les yeux, dans la cloison<br />

abdominale, dans les os…) qu’il est s<strong>ou</strong>vent impossible d’opérer.<br />

Avec le recul, le Professeur Vuitton est plutôt réservée vis à vis <strong>du</strong> traitement préconisé il y a quelques années : la greffe<br />

complète <strong>du</strong> foie. Ce n'est pas la solution idéale car les médicaments anti-rejets alors administrés aux patients abaissent le<br />

système immunitaire, ce qui provoque parfois des "flambées" de l'échinococcose lorsque des zones infectées laissées en place, par<br />

nécessité <strong>ou</strong> parce qu’elles étaient invisibles, lors des interventions (<strong>ou</strong> bien cachées ailleurs dans l’organisme) vont envahir le foie<br />

transplanté, parfois en trois semaines, <strong>ou</strong> vont se développer rapidement dans d’autres organes, comme le cerveau.<br />

Des pays comme la Chine où la situation sanitaire est mauvaise connaissent, dans certains villages situés dans les zones<br />

endémiques des situations catastrophiques. Jusqu’à 15% de la population de certains villages est t<strong>ou</strong>chée par la <strong>maladie</strong>, et<br />

dans certaines régions (plateaux tibétains) l’échinococcose <strong>alvéolaire</strong> coexiste avec une autre forme d’échinococcose,<br />

l’échinococcose kystique. Les médicaments comme l’Escazole sont coûteux ce qui les met hors de portée de ces villageois ; la<br />

chirurgie est impossible, la mort est donc la seule issue de l’infection.<br />

Note <strong>du</strong> rédacteur :<br />

Si l’on p<strong>ou</strong>vait rapprocher les coûts de traitement et les budgets accordés au dépistage et à la recherche, il est évident que n<strong>ou</strong>s<br />

aurions intérêt à investir dans ces derniers. C’est l’argument que je présente au Conseil Général <strong>du</strong> Nord p<strong>ou</strong>r mettre en œuvre un<br />

plan de prévention.<br />

Le cas de la Chine où la proximité de l’homme et des animaux démontrent l’intérêt des mesures prophylactiques 19 dès le départ de<br />

l’épidémie. Le mutisme c<strong>ou</strong>pable des autorités est responsable de l’épidémie <strong>du</strong> syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) <strong>ou</strong><br />

pneumopathie atypique.<br />

Association de S<strong>ou</strong>tien et de Défense des Personnes Contaminées par l’<strong>Echinococcose</strong> Alvéolaire ; Contact ASDCPEA : Philippe<br />

Wartelle 55, rue de la Libération 59242 Cappelle en Pévèle - 06.70.69.04.09), le samedi 29 mars 2003 à Cappelle en Pévèle<br />

(59242). Cotisation 5 euros par an.<br />

G) POLEMIQUES AUTOUR DE LA PRESENCE DES RENARDS<br />

Le Dr Denis Augot estime que la prolifération des <strong>renard</strong>s est surt<strong>ou</strong>t <strong>du</strong>e à l’abondance de la n<strong>ou</strong>rriture (soit dans les campagnes,<br />

soit dans les villes avec les or<strong>du</strong>res liées à notre consommation). Le <strong>renard</strong> n’a pas de prédateur car il se tr<strong>ou</strong>ve en haut de la<br />

chaîne alimentaire puisque l’homme a supprimé les prédateurs <strong>du</strong> <strong>renard</strong>.<br />

Le Dr Haelewyn explique que la fécondité <strong>du</strong> <strong>renard</strong> (portée de 4 à 5 environ chaque année) est fonction de la quantité de<br />

n<strong>ou</strong>rriture qu’il peut tr<strong>ou</strong>ver. Cet effet d’autorégulation de la population en milieu naturel n’est plus de mise lorsque l’homme<br />

offre aux <strong>renard</strong>s une s<strong>ou</strong>rce d’approvisionnement abondante avec le contenu des p<strong>ou</strong>belles, les p<strong>ou</strong>laillers. La démographie de<br />

ces espèces devient exponentielle car la longévité des animaux s’accroît également. Ainsi la longévité d’un <strong>renard</strong> en milieu<br />

naturel est de deux ans, mais des animaux capturés aux alent<strong>ou</strong>rs de Lille dépassent largement cet âge. Les zones semi urbaines<br />

sont à la fois des refuges contre la traque des piégeurs et des lieux où la n<strong>ou</strong>rriture est assurée. L’explosion de la population<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 9

vulpine depuis 3 ans tr<strong>ou</strong>ve certainement là son explication. En Allemagne, les spécialistes considèrent qu’il faut se résigner à<br />

vivre avec les <strong>renard</strong>s.<br />

Un des moyens de réguler les populations de <strong>renard</strong>s est de j<strong>ou</strong>er sur leur fertilité: p<strong>ou</strong>rquoi pas un contraceptif oral spécifique au<br />

<strong>renard</strong> conditionné dans des appâts et avec largages aériens ? Mais M. Combes d’ERZ fait remarquer qu’utiliser un contraceptif à<br />

grande échelle est difficilement envisageable et peut être s<strong>ou</strong>rce de déséquilibres écologiques complexes difficilement<br />

prédictibles.<br />

Des recherches sont faites à l’AFSSA Nancy sur l’immunocontraception <strong>du</strong> <strong>renard</strong> s<strong>ou</strong>s la direction <strong>du</strong> Dr. B<strong>ou</strong>é. Il précise<br />

qu’en effet le développement de méthodes permettant de réguler la repro<strong>du</strong>ction des <strong>renard</strong>s p<strong>ou</strong>rrait être une solution<br />

envisageable. Cependant peu de travaux de recherches sont initiés dans ce sens, le développement de méthode contraceptif oral<br />

(p<strong>ou</strong>r la faune sauvage) est difficile et long à mettre en place. Seules deux équipes dans le monde travaillent sur cette<br />

problématique : un laboratoire Australien et l’AFSSA de Nancy. De plus, l’utilisation de telle méthode de maîtrise des naissances<br />

p<strong>ou</strong>r le <strong>renard</strong> ne p<strong>ou</strong>rrait se faire que s<strong>ou</strong>s le contrôle d’autorités compétentes et des collectivités locales : le but s<strong>ou</strong>haité<br />

n’étant pas d’éradiquer le <strong>renard</strong>.<br />

Les <strong>renard</strong>s sont d’excellents prédateurs parfaitement adaptés et parfaitement adaptables. Le Dr Franck Haelewyn considère que<br />

ce sont également des éb<strong>ou</strong>eurs de la nature puisqu’ils vont s’attaquer aux proies les plus faciles que sont les animaux malades.<br />

C’est une vue théorique que M. Combes d’ERZ ne partage pas: « il est vrai que les prédateurs mangent des proies malades mais<br />

croyez v<strong>ou</strong>s qu'ils ne se saisissent que de proies malades ? l'immense majorité des rongeurs qu'ils consomment sont parfaitement<br />

sains. Et que dire d'une c<strong>ou</strong>vée de perdrix <strong>ou</strong> de canard <strong>ou</strong> d'une rab<strong>ou</strong>illère déterrée p<strong>ou</strong>r en saisir les lapereaux ? Quel <strong>renard</strong><br />

sait quel lapereau sera defficient <strong>ou</strong> malade ? Un <strong>renard</strong> ne quitte un territoire que si la ress<strong>ou</strong>rce alimentaire a disparu <strong>ou</strong> s'il se<br />

sent menacé, pas parce qu'il en aura éliminé t<strong>ou</strong>s (et que) les animaux malades. J'ai déc<strong>ou</strong>vert une fois un terrier de <strong>renard</strong><br />

devant lequel reposait sur le sol 11 cadavres de lapins de garennes frais, un écureuil et une p<strong>ou</strong>le. Seul l'écureuil était<br />

probalement malade p<strong>ou</strong>r qu'il puisse s'en saisir mais les lapins et la p<strong>ou</strong>le étaient sains ». M. Jean Paul Verstraete, piégeur agréé,<br />

partage cette opinion. Les reliefs des repas des <strong>renard</strong>s ne laissent pas penser que le <strong>renard</strong> soit assez sélectif p<strong>ou</strong>r privilégier la<br />

consommation des animaux malades.<br />

La désaffection des villes par les citadins génère une urbanisation grandissante des périphéries urbaines ce qui offre des<br />

sanctuaires de plus en plus éten<strong>du</strong>s contre les chasseurs et les piégeurs. La pression démographique des <strong>renard</strong>s les p<strong>ou</strong>sse à<br />

s’approcher des villes dont ils se sont parfaitement accommodés, la crainte de la civilisation humaine n’est plus un rempart car<br />

notre population autrefois majoritairement paysanne est devenue principalement citadine. Les <strong>renard</strong>s ne menacent pas<br />

directement nos activités in<strong>du</strong>strielles et tertiaires. D’éb<strong>ou</strong>eurs de la nature ils sont devenus nos éb<strong>ou</strong>eurs des villes. T<strong>ou</strong>t en<br />

considérant également que croquer les animaux des p<strong>ou</strong>laillers et des basses-c<strong>ou</strong>rs mal clôturés est plus facile que traquer un rat<br />

<strong>ou</strong> un campagnol. Les habitudes de ces animaux se sont modifiées car n<strong>ou</strong>s lui avons donné l’opportunité à leurs facultés<br />

d’adaptation de tirer le meilleur parti de nos lacunes.<br />

La concurrence qu’ils font aux chasseurs<br />

p<strong>ou</strong>r le petit gibier p<strong>ou</strong>sse ces derniers à<br />

v<strong>ou</strong>loir les exterminer. Ainsi le sénateur<br />

et chasseur belge Jean-Marie Happart<br />

désire une loi permettant que l’on puisse<br />

tirer à vue sans restriction les <strong>renard</strong>s en<br />

Wallonie.<br />

Sans en arriver à ces extrémités, il paraît<br />

opportun de réguler le nombre des<br />

animaux en évitant les dommages<br />

collatéraux. Dans la métropole Lilloise,<br />

les piégeurs ont constaté 5 <strong>ou</strong> 6 fois plus<br />

d’animaux depuis 3 ans.<br />

Les piégeurs les plus chevronnés recommandent aux amateurs d’éviter un piégeage sauvage et intempestif. Ainsi les « collets à<br />

pattes » vont mutiler les animaux qui seront moins performants, se n<strong>ou</strong>rriront moins bien et seront plus facilement malades. Les<br />

dommages aux autres animaux ne doivent pas devenir une occasion de braconnage.<br />

La lutte chimique avec les poisons est proscrite, de t<strong>ou</strong>te façon, elle n’a pas par le passé donné des résultats satisfaisants dans la<br />

lutte contre la rage. Le constat a été identique vis à vis <strong>du</strong> tir à vue. Il est plus efficace de s’attaquer aux rongeurs qui infectent<br />

les <strong>renard</strong>s et surt<strong>ou</strong>t nos chiens et chats qui s’en n<strong>ou</strong>rrissent ce qui représente un grand risque car ils vivent avec n<strong>ou</strong>s et<br />

n<strong>ou</strong>s infecteront facilement à leur t<strong>ou</strong>r..<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 10

I) PLAN GLOBAL DE GESTION SCIENTIFIQUE DES ESPECES<br />

La gestion scientifique des espèces, comme le fait remarquer Monsieur Jean-Roch Gaillet, vétérinaire inspecteur, délégué aux<br />

affaires internationales, régionales et de valorisation, apparaît comme le seul moyen de réguler les fléaux causés par la<br />

surpopulation de certaines espèces. En effet, parallèlement à l’augmentation des populations de <strong>renard</strong>s, on enregistre en France<br />

une importante augmentation des populations de cervidés et de sangliers, dont les causes sont probablement différentes…et qui<br />

génèrent aussi des effets collatéraux, dont de potentiels risques p<strong>ou</strong>r la santé. Cette gestion implique des moyens importants de<br />

surveillance et de contrôle p<strong>ou</strong>r éviter les débordements, ces moyens doivent provenir de l’Etat <strong>ou</strong> des collectivités locales p<strong>ou</strong>r<br />

garantir l’objectivité de l’action menée.<br />

De même que l’ignorance de la prise en compte de l’imperméabilisation des sols par une urbanisation anarchique est la cause de<br />

crues catastrophiques, l’ignorance de l’équilibre de la faune génère des débordements d’une autre nature. Une étude approfondie<br />

des équilibres « naturels » en milieu urbanisé est impérative. L’homme a créé des déséquilibres graves par ins<strong>ou</strong>ciance,<br />

inconscience <strong>ou</strong> par avidité. Les problèmes causés par la réapparition des <strong>renard</strong>s sont alors symptomatiques de nos artifices.<br />

Le Dr Haelewyn explique que l’expérience pr<strong>ou</strong>ve que l’extermination est la plus mauvaise des méthodes. Les <strong>renard</strong>s sont une<br />

espèce colonisatrice, ils tendent dont à occuper t<strong>ou</strong>s les lieux où il y a de la n<strong>ou</strong>rriture et où ils seront tranquilles. C’est ce que l’on<br />

appelle la capacité biotique <strong>du</strong> milieu<br />

Modélisation par zone : une approche qui n’est pas satisfaisante au point de vue pratique consiste à déclarer qu’un gr<strong>ou</strong>pe de<br />

<strong>renard</strong> se sédentarise dans une zone définie. Même si cette modélisation n’est pas vérifiable sur le terrain elle permet de<br />

comprendre l’aspect migratoire et l’impact sur la fécondité. Cette approche n’a donc pas un caractère scientifique, elle vise à<br />

mettre en évidence des interactions qui seraient trop diffuses p<strong>ou</strong>r être observées réellement.<br />

Si le milieu peut supporter 10 <strong>renard</strong>s, si on tue les 10, il y a migration de <strong>renard</strong>s d’une autre zone p<strong>ou</strong>r arriver au final à 10. Si<br />

le même milieu contient plus de 10 alors le surnombre va coloniser un autre territoire (par exemple des espaces urbains….) <strong>ou</strong><br />

alors rester sur le même site avec un territoire p<strong>ou</strong>r chaque indivi<strong>du</strong> plus petit si la n<strong>ou</strong>rriture est présente en grande quantité.<br />

Quand il n’y a plus assez de n<strong>ou</strong>rriture alors le surnombre va forcément partir.<br />

Comme la fécondité des <strong>renard</strong>s est proportionnelle à la quantité de n<strong>ou</strong>rriture qu’il peut tr<strong>ou</strong>ver, créer des vides en exterminant<br />

des <strong>renard</strong>s stimule la repro<strong>du</strong>ction car les zones vidées de <strong>renard</strong>s connaissent une surpopulation parmi les rongeurs qui n’ont<br />

plus de prédateurs. Les <strong>renard</strong>s des zones limitrophes sont attirés par cette abondance de n<strong>ou</strong>rriture, les naissances sont plus<br />

nombreuses, les vides sont vite comblés comme n<strong>ou</strong>s le verrons sur le schéma suivant.<br />

De façon schématique si n<strong>ou</strong>s considérons des zones qui permettent de n<strong>ou</strong>rrir et d’héberger un nombre optimum <strong>renard</strong>s.<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 11

Le ret<strong>ou</strong>r est d’autant plus rapide que la disparition des prédateurs entraîne la multiplication des rongeurs qui attireront plus de<br />

<strong>renard</strong>s. Ainsi l’état stable de départ sera dépassé, par le jeu des migrations et des naissances n<strong>ou</strong>s obtiendrons rapidement une<br />

surpopulation dans chaque zone. C’est le principe de l’action et de la réaction, mais où la réaction n’est pas contrôlée et devient<br />

incontrôlable. Au b<strong>ou</strong>t d’un certain temps chaque zone retr<strong>ou</strong>ve sa population nominale mais cela se tra<strong>du</strong>it par une augmentation<br />

de la surface totale des territoires colonisés par les <strong>renard</strong>s.<br />

L’extermination est le meilleur moyen de faire migrer les populations vulpines et de faire progresser les zoonoses. L’idée<br />

est donc de sédentariser au mieux les populations en régulant le nombre d’animaux p<strong>ou</strong>r éviter le surnombre.<br />

Directeurs de plusieurs parcs zoologiques, le Dr Haelewyn relate une expérience vécue par des collègues en milieu rural où<br />

l’intrusion des <strong>renard</strong>s est problématique p<strong>ou</strong>r la bonne gestion des animaux contenus dans les zoos. Une enceinte clôturée avec<br />

des fils électrifiés ne parvient pas t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs à empêcher le <strong>renard</strong> opportuniste d’y pénétrer. Un piégeage intensif aut<strong>ou</strong>r <strong>du</strong> zoo<br />

était opéré sans résultat. En arrêtant le piégeage, les intrusions ont vite cessé : les <strong>renard</strong>s qui ont fait l’expérience de la clôture<br />

électrifiée intègrent la notion que le zoo n’appartient pas à leur territoire et n’y reviennent plus. En exterminant ces <strong>renard</strong>s<br />

expérimentés, le vide créé a fait venir des <strong>renard</strong>s qui chercheront à s’intro<strong>du</strong>ire dans le zoo, statistiquement certains y<br />

arriveront. Cet exemple illustre la faculté d’adaptation <strong>du</strong> <strong>renard</strong> à son milieu et que la sédentarisation est la solution de la<br />

problématique qui se pose.<br />

Cette approche est bien évidemment théorique car il n’a jamais été possible d’éliminer totalement des <strong>renard</strong>s sur une zone<br />

donnée.<br />

Le raisonnement en milieu clos invite à penser qu’il faut donc mettre en œuvre un système de gestion scientifique des espèces<br />

p<strong>ou</strong>r :<br />

1) dénombrer les animaux de chaque espèce et évaluer les seuils tolérables p<strong>ou</strong>r l’environnement<br />

2) capturer les <strong>renard</strong>s p<strong>ou</strong>r les identifier (tat<strong>ou</strong>ages), opérer une prise de sang p<strong>ou</strong>r les étudier et détecter les zoonoses,<br />

injecter le vermifuge, relâcher le nombre tolérable p<strong>ou</strong>r la zone.<br />

Cette méthode n’est en fait pas réalisable car personne n’est arrivé à ce j<strong>ou</strong>r à déterminer la densité optimale de <strong>renard</strong> dans une<br />

zone. Il a été remarqué sur le terrain que des zones similaires ne se peuplaient pas de la même façon. Les moyens humains seraient<br />

trop importants et certainement trop intrusifs (problème connu de l’observateur qui perturbe l’expérience et en fausse les<br />

mesures). Un <strong>renard</strong> p<strong>ou</strong>vant se déplacer de 30 km par j<strong>ou</strong>r, la grande mobilité rend impossible de fait le dénombrement de ces<br />

animaux plutôt nocturnes.<br />

Il importe donc de privilégier le réseau de surveillance de la <strong>maladie</strong> et informer la population de la réalité des risques. Les<br />

méconnaître est une forme d’inconscience, générer une psychose fera que la peur de la <strong>maladie</strong> fera plus de victimes que la<br />

<strong>maladie</strong> elle-même. Il convient d’établir une communication digne de ce nom en fonction des progrès réalisés par les scientifiques<br />

français.<br />

Un financement <strong>du</strong> Conseil Général <strong>du</strong> Nord sera requis p<strong>ou</strong>r cette mission dont l’intérêt sanitaire est démontré par ce<br />

rapport.<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 12

I) Etude et Suivi des Renards en Ville (Communauté de communes d’Annemasse)<br />

L'Entente Interdépartementale de Lutte contre la<br />

Rage et autres Zoonoses (E.R.Z.), située à<br />

Malzéville (Meurthe et Moselle), est un<br />

établissement public interdépartemental. La lutte<br />

active de cet établissement contre la rage a<br />

permis à la France d'être totalement libérée de<br />

cette <strong>maladie</strong>. Auj<strong>ou</strong>rd'hui l'E.R.Z. s'attache au<br />

problème de l'échinococcose <strong>alvéolaire</strong>,<br />

transmise par un ver qui infecte les <strong>renard</strong>s et les<br />

campagnols. Cette <strong>maladie</strong> mortelle peut<br />

atteindre l'homme.<br />

L'Entente mène actuellement un projet de cartographie de la<br />

présence <strong>du</strong> parasite en France. En 2003, l'équipe de terrain de<br />

l'E.R.Z. avec l'aide de nombreux acteurs locaux (Fédération<br />

Départementale des Chasseurs, Lieutenants de L<strong>ou</strong>veterie,<br />

Piégeurs, Office National de la Chasse,...) vont capturer des<br />

<strong>renard</strong>s en périphérie de l'agglomération annemassienne et à<br />

l'intérieur de la commune p<strong>ou</strong>r leur poser des colliers<br />

émetteurs. Ces derniers vont permettre de suivre les <strong>renard</strong>s<br />

pendant un an et de réaliser des cartes représentant leur<br />

domaine vital.<br />

Parallèlement à cela, ils vont collecter des crottes de <strong>renard</strong>,<br />

repérer des terriers, poser des cages pièges en milieu rural et<br />

urbain et si possible, dans des jardins privés où des <strong>renard</strong>s<br />

auront été observés. La zone d'étude sera constituée de la<br />

communauté de communes de l’agglomération d’Annemasse<br />

soit les communes suivantes : Annemasse, Gaillard, Vetraz-<br />

Month<strong>ou</strong>x, Ville-la-Grand, Etrembières et Ambilly.<br />

L'E.R.Z. sollicite de<br />

la population, son<br />

participation. En<br />

effet, si des <strong>renard</strong>s<br />

sont vus en ville, si<br />

des terriers sont<br />

déc<strong>ou</strong>verts <strong>ou</strong> si ces<br />

<strong>renard</strong>s sont tr<strong>ou</strong>vés<br />

renversés par des<br />

voitures, le personnel<br />

de l'E.R.Z. serait<br />

reconnaissant<br />

d'obtenir ces<br />

informations.<br />

D'autre part, il est demandé à la population de ne pas<br />

s'inquiéter en voyant des personnes la nuit, brandissant des<br />

antennes <strong>ou</strong> des phares depuis les voitures <strong>ou</strong> encore faisant<br />

des manipulations de <strong>renard</strong>s.<br />

DANS TOUS CES CAS, IL FAUT CONTACTER :<br />

• L'Entente au 03 83 29 07 79 <strong>ou</strong> 06 07 68 56 64<br />

<strong>ou</strong> 06 18 42 78 79 <strong>ou</strong> 06 80 36 22 05<br />

• La Fédération Départementale des Chasseurs<br />

de Haute-Savoie au 04 50 46 88 89 (M. Pasquier),<br />

• L'O.N.C.F.S. au 04 50 52 49 14 (M. Herbaux),<br />

• Les Piégeurs au 04 50 59 28 66 (M. Longeray),<br />

• Les L<strong>ou</strong>vetiers au 04 50 36 44 13 (M. Oddon).<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 13

J) Lexique<br />

Il m’apparaît important de dresser un lexique des termes utilisés dans ce rapport, certains mots employés par la communauté<br />

scientifique peuvent ne pas être compréhensibles p<strong>ou</strong>r t<strong>ou</strong>s. Ce lexique a été conçu par Mme Sabine Lemarquier, professeur de<br />

biologie.<br />

Page 1<br />

1 ver échinocoque : petit ver plat, de 2 à 3 mm de long. Il vit à l’état a<strong>du</strong>lte dans l’intestin des <strong>renard</strong>s, des chiens et des chats.<br />

C’est un parasite.<br />

Page 2<br />

2Agent infectieux (<strong>ou</strong> pathogène) : micro-organisme responsable d’effets morbides sur l’organisme (entraîne une <strong>maladie</strong>)<br />

3 Hôte : être vivant (homme, animal, végétal) qui abrite un parasite<br />

4 Hôte intermédiaire : hôte qui héberge la forme larvaire <strong>du</strong> parasite, éventuellement capable de se repro<strong>du</strong>ire (ce n’est pas le cas<br />

de l’échinocoque)<br />

4 Hôte définitif : organisme dans lequel le parasite atteint le stade a<strong>du</strong>lte et se repro<strong>du</strong>it<br />

Porteur sain : il ne présente pas de signe de l’infection mais est contaminé (c’est à dire non malade lui-même mais contagieux)<br />

5 Protoscolex : néologisme composé <strong>du</strong> préfixe proto et <strong>du</strong> mot scolex. Le scolex est la « tête » <strong>du</strong> ver parasite. On comprend par<br />

protoscolex la forme larvaire <strong>du</strong> ver a<strong>du</strong>lte.<br />

Page 3<br />

6 Sérodiagnostique (test sérologique) : recherche de l’agent causal d’une <strong>maladie</strong> par la mise en évidence des anticorps<br />

spécifiques dans le sang d’un patient.<br />

7 Test ELISA (sérodiagnostique) (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)<br />

C’est un dosage immuno-enzymatique. Il permet de détecter, à l’aide d’anticorps marqués, et à l’aide d’une réaction enzymatique,<br />

la présence des anticorps spécifiques d’un antigène.<br />

8 Echographie : technique médicale permettant l’exploration d’un organisme en transformant en images, à l’aide d’un ordinateur,<br />

des signaux émis s<strong>ou</strong>s la forme d’ultra-sons.<br />

Page 4<br />

9Sylvatique : relatif aux forêts<br />

10 Erratisme : qui n’a aucune régularité – instable , inconstant, fluctuant, .<br />

Page 5<br />

11 Abortif : - se dit d’un pro<strong>du</strong>it, d’un procédé qui provoque l’avortement<br />

- qui s’arrête avant le terme de son évolution normale<br />

12Prédisposition<br />

immunogénétique : Certaines pathologies se déclarent plus facilement chez certaines personnes en fonction de<br />

leurs gènes. T<strong>ou</strong>t le monde n’est pas égal face aux <strong>maladie</strong>s. Dans le cas de l’échinococcose <strong>alvéolaire</strong> la majorité de la population<br />

restera insensible à l’exposition à l’agent infection qu’est l’œuf d’échinocoque. Le système immunitaire est préprogrammé p<strong>ou</strong>r se<br />

débarrasser <strong>du</strong> parasite. Certaines personnes seront infectées car elles ne possèdent pas ces moyens de défense. La recherche<br />

génétique a permis récemment d’inventorier l’ensemble <strong>du</strong> génome humain.<br />

Des particularités <strong>ou</strong> caractéristiques héritées des ascendants montrent que certaines familles sont plus t<strong>ou</strong>chées par des<br />

pathologies, c’est ainsi que l’on peut tenter d’isoler les gènes liés à celles-ci. Un gène étant une sorte de programmation de<br />

messagers chimiques, déc<strong>ou</strong>vrir le gène responsable permet de définir la sensibilité à un agent infectieux <strong>ou</strong>, au contraire, la<br />

résistance à cet agent. Ceci permettra de créer de n<strong>ou</strong>velles molécules p<strong>ou</strong>r combattre une <strong>maladie</strong> <strong>ou</strong> permettre de mieux y<br />

résister en apportant à l’organisme les défenses qui lui font défaut. C’est une voie de recherche prometteuse dans le cas de<br />

l’échinococcose <strong>alvéolaire</strong>. (Note de Hervé Dizy)<br />

13 Dessication : élimination de l’humidité d’un corps.<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 14

Page 6<br />

14 Prévalence : rapport <strong>du</strong> nombre de cas d’un tr<strong>ou</strong>ble morbide à l’effectif total d’une population, sans distinction entre les cas<br />

n<strong>ou</strong>veaux et les cas anciens, à un moment <strong>ou</strong> pendant une période donnés. Dans notre cas n<strong>ou</strong>s p<strong>ou</strong>vons l’assimiler à un taux<br />

d’infection.<br />

15 Endémie : présence habituelle d’une <strong>maladie</strong> dans une région géographique déterminée et qui s’y manifeste soit constamment,<br />

soit épisodiquement.<br />

Page 7<br />

16 Zoonose : <strong>maladie</strong> infectieuse atteignant les animaux et qui peut être transmise à l’homme (exemple : rage, peste)<br />

17 Vulpine : Le <strong>renard</strong> est désigné par l’appellation vulpus vulpus en zoologie. L’adjectif a été créé p<strong>ou</strong>r désigné le <strong>renard</strong> bien<br />

qu’il ne figure pas dans le Lar<strong>ou</strong>sse 2002.<br />

18 Immunodéprimé : caractérise une personne, un indivi<strong>du</strong> dont le système immunitaire (barrières de défense de l’organisme) est<br />

affaibli. Les transplantés prennent des médicaments anti-rejets p<strong>ou</strong>r éviter que le système immunitaire ne rejettent le transplant. Le<br />

virus <strong>du</strong> SIDA détruit le système immunitaire. Dans les deux cas, la résistance aux agents pathogènes est moindre, l’organisme ne<br />

peut réguler la prolifération de ces agents pathogènes, l’infection se développe ainsi très vite. Le traitement de l’échinococcose<br />

<strong>alvéolaire</strong> consistait auparavant à greffer un n<strong>ou</strong>veau foie. Les chirurgiens sont plus réservés vis à vis de cette méthode car des<br />

récidives fulgurantes ont été constatées à cause des traitements anti-rejet.<br />

Page 10<br />

19 Prophylaxie : t<strong>ou</strong>te pratique préventive destinée à prévenir une <strong>maladie</strong> (exemple : mesures d’hygiène).<br />

<strong>Echinococcose</strong> <strong>alvéolaire</strong> – Hervé Dizy – version 2.7 février 2004 page 15

Conclusions <strong>du</strong> rapporteur :<br />

Il n’est pas possible d’associer systématiquement la présence des <strong>renard</strong>s à l’échinococcose. Il faut procéder à une étude sur<br />

la prévalence (taux d’infection) dans la région avant t<strong>ou</strong>t. T<strong>ou</strong>t ce qui peut être affirmé est qu’une profusion de <strong>renard</strong>s constitue<br />

un élément favorable à l’apparition de cette <strong>maladie</strong>, élément qui, en soi, n’est ni simplement nécessaire et ni simplement<br />

suffisant. Remarquons également que la prévalence dans une zone diminue en été et augmente en hiver car l’œuf échinocoque<br />

craint la chaleur mais pas le froid.<br />

Il faut t<strong>ou</strong>tefois prendre en considération que le <strong>renard</strong> a changé son comportement, il se rapproche de plus en plus des zones<br />

urbanisées où une n<strong>ou</strong>rriture abondante lui est assurée. Le <strong>renard</strong> s’adapte très facilement, il est opportuniste et rusé. Il grimpe<br />

aisément les clôtures <strong>ou</strong> les murs, il creuse mais il ne fera pas d’efforts inutiles, le bilan énergétique doit rester positif. En lui<br />

rendant la tâche difficile, il ira voir ailleurs. La fécondité <strong>du</strong> <strong>renard</strong> est proportionnelle à la quantité de n<strong>ou</strong>rriture qu'il peut<br />

tr<strong>ou</strong>ver, l'abondance de n<strong>ou</strong>rriture n<strong>ou</strong>s fait donc craindre que cette population vulpine continuera à progresser.<br />

Une prolifération de <strong>renard</strong>s est problématique parce qu’elle multiplie le risque de contact entre les agents infectieux de la faune<br />

sauvage et l’homme. La prolifération augmente la pression sur l’environnement <strong>du</strong> prédateur qui se t<strong>ou</strong>rne vers d’autres s<strong>ou</strong>rces<br />

de n<strong>ou</strong>rriture. Un <strong>renard</strong> croque à lui seul près de 6000 rongeurs par an. Le <strong>renard</strong> peut n<strong>ou</strong>s aider efficacement à éliminer les<br />

campagnols qui ruinent les cultures, les rats musqués qui minent les berges de c<strong>ou</strong>rs d’eaux et de nos fossés. Certaines pratiques<br />

agricoles favorisent le développement des rongeurs qui sont la plaie des agriculteurs. Actuellement ceux-ci se livrent à une guerre<br />

chimique contre les rongeurs par l’intermédiaire de poisons (anticoagulants) qui finissent forcément à nuire à d’autres espèces<br />

(lapins, lièvres, sangliers, oiseaux) qui seront chassés et consommés par des êtres humains. Le <strong>renard</strong> par cet aspect représente<br />

une alternative sé<strong>du</strong>isante p<strong>ou</strong>r réguler la population de rongeurs, mais les faits montrent que dans les zones de<br />

pullulation, il n’est pas suffisant p<strong>ou</strong>r contenir la prolifération des rongeurs. De plus, le <strong>renard</strong> est opportuniste, s’il lui faut<br />

attendre pendant des heures p<strong>ou</strong>r débusquer des rats, des taupes, des s<strong>ou</strong>ris et qu’il ne lui faut que quelques minutes p<strong>ou</strong>r piller un<br />

p<strong>ou</strong>lailler, v<strong>ou</strong>s devinerez facilement où se portera sa préférence. Nos habitudes de gaspillage n<strong>ou</strong>s amènent à remplir nos<br />

p<strong>ou</strong>belles d’aliments dont les rats et les <strong>renard</strong>s feront leur quotidien comme c’est le cas dans les grandes métropoles comme<br />

Londres, et, en zone urbaine, le <strong>renard</strong> n’a pas de prédateur naturel.<br />

Il n'existe pas de solution radicale p<strong>ou</strong>r lutter contre le problème de l’échinococcose. N<strong>ou</strong>s p<strong>ou</strong>vons limiter les facteurs<br />

favorisant la <strong>maladie</strong> en observant des mesures de précaution très simples que la population doit connaître et en luttant<br />