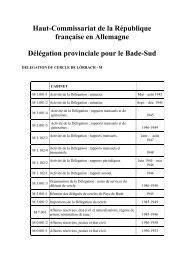

Protéger la mère et l'enfant - France-Diplomatie-Ministère des ...

Protéger la mère et l'enfant - France-Diplomatie-Ministère des ...

Protéger la mère et l'enfant - France-Diplomatie-Ministère des ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

thèmes<br />

01<br />

<strong>Protéger</strong> <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> l’enfant<br />

Maison ou hôpital, <strong>la</strong> femme accouche toujours dans un lieu clos <strong>et</strong> protégé.<br />

Elle doit être à l’abri <strong>des</strong> regards, <strong>des</strong> ma<strong>la</strong>dies ainsi que <strong>des</strong> forces maléfi ques. De nombreux<br />

obj<strong>et</strong>s, disposés dans l’espace d’accouchement, p<strong>la</strong>cés sur les vêtements ou à même le<br />

corps jouent ce rôle de protection.<br />

En Kabylie, les femmes reçoivent en cadeau de mariage, ou<br />

lors de leur première grossesse, de <strong>la</strong>rges ceintures rouges<br />

qui entourent <strong>la</strong> taille plusieurs fois. Elles sont surtout portées<br />

par les femmes enceintes car elles soutiennent le ventre <strong>et</strong> le<br />

protègent <strong>des</strong> coups accidentels. La ceinture joue aussi un rôle<br />

de protection magique, assurant à <strong>la</strong> femme <strong>et</strong> à son enfant un<br />

rempart effi cace contre les sortilèges <strong>et</strong> les mauvais esprits.<br />

Au Maghreb, on considère que <strong>la</strong> ceinture féminine concentre les<br />

pouvoirs magiques, d’autant plus puissants que <strong>la</strong> ceinture est<br />

longue. On pose parfois <strong>la</strong> ceinture de grossesse sur <strong>la</strong> tombe<br />

d’un saint afi n que son énergie rende <strong>la</strong> grossesse <strong>et</strong> <strong>la</strong> délivrance<br />

plus facile.<br />

Lorsqu’une grossesse s’annonce diffi cile, certaines femmes<br />

sénéga<strong>la</strong>ises portent une cordel<strong>et</strong>te à nœuds autour du ventre<br />

pour se protéger <strong>des</strong> complications. Celle-ci doit être rompue<br />

au moment de l’accouchement. Symboliquement, c<strong>et</strong>te rupture<br />

de <strong>la</strong> cordel<strong>et</strong>te évoque <strong>la</strong> délivrance, <strong>la</strong> libération <strong>et</strong> donc un<br />

accouchement qui se passera sans encombres.<br />

D’une culture à une autre, on r<strong>et</strong>rouve le même souci de<br />

purifi cation de l’espace d’accouchement. L’air doit être sain<br />

pour préserver l’accouchée <strong>et</strong> le nouveau-né <strong>des</strong> ma<strong>la</strong>dies, <strong>des</strong><br />

démons <strong>et</strong> autres.<br />

Au Maghreb, on j<strong>et</strong>te du sel <strong>et</strong> du henné aux quatre coins de<br />

<strong>la</strong> pièce pour éloigner les mauvais génies. Près de <strong>la</strong> porte, on<br />

utilise un kanoun (brasero) pour faire brûler de l’encens, qui est<br />

réputé bénéfi que.<br />

Au Vi<strong>et</strong>nam, on brûle <strong>des</strong> écorces d’orange <strong>et</strong> <strong>des</strong> épices pour<br />

s’assurer de <strong>la</strong> bienveil<strong>la</strong>nce <strong>des</strong> dieux.<br />

Ces rites trouvent un parallèle dans l’attention accordée dans les<br />

hôpitaux pour éliminer les microbes en employant <strong>des</strong> produits<br />

désinfectants ; ils ont souvent <strong>des</strong> odeurs caractéristiques que<br />

l’on associe à c<strong>et</strong>te idée de propr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> d’hygiène.<br />

Ceinture de grossesse, Kabylie<br />

Cordel<strong>et</strong>te à noeuds, Sénégal 1990<br />

Kanoun : braséro pour encens, Maghreb

thèmes<br />

02<br />

Un intérêt tardif<br />

de <strong>la</strong> médecine occidentale<br />

Jusqu’au début du 18 e siècle, <strong>la</strong> médecine occidentale ne s’est presque pas intéressée aux<br />

accouchements. Il est d’usage à l’époque d’accoucher chez soi ; seules les femmes les plus<br />

pauvres accouchent dans les hôpitaux.<br />

Les accouchements à domicile sont alors réalisés par <strong>des</strong> femmes qui ne possèdent pas<br />

de connaissance médicale particulière : les matrones. Aucune réglementation n’existe à<br />

ce suj<strong>et</strong> <strong>et</strong> ces « bonnes <strong>mère</strong>s », souvent d’âge mûr, assistent les naissances avec plus<br />

ou moins d’expérience <strong>et</strong> de savoir-faire. Il n’est pas rare que les <strong>mère</strong>s <strong>et</strong> les enfants en<br />

sortent mutilés.<br />

Vers 1700, on réalise fi nalement que chaque accouchement m<strong>et</strong> en danger deux vies <strong>et</strong> qu’il<br />

faut former <strong>des</strong> personnes compétentes pour accompagner chaque naissance.<br />

C<strong>et</strong>te prise de conscience a lieu pendant <strong>la</strong> période <strong>des</strong> Lumières ; les philosophes vont<br />

affi rmer que chaque être humain mérite d’être heureux <strong>et</strong> d’être bien traité, quelle que soit<br />

son origine, ce qui est révolutionnaire pour l’époque. Certains vont également insister sur<br />

l’importance de l’éducation de l’enfant.<br />

Ces idées vont jouer un rôle très important dans l’évolution <strong>des</strong> mentalités en Europe.<br />

De nombreux livres sur l’accouchement vont alors être publiés <strong>et</strong> l’on va commencer à<br />

former sérieusement <strong>des</strong> sages-femmes mais, hé<strong>la</strong>s, en trop p<strong>et</strong>it nombre.<br />

En 1759, Madame Du Coudray décide d’aller dans toute <strong>la</strong> <strong>France</strong> pour former <strong>des</strong><br />

accoucheuses en leur apprenant les manipu<strong>la</strong>tions à suivre, dans les cas diffi ciles, pour<br />

sauver <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> l’enfant. Elle a publié un traité sur l’accouchement <strong>et</strong> c’est une maîtresse<br />

sage-femme reconnue.<br />

Louis XV soutient son initiative en <strong>la</strong> payant pour ses services <strong>et</strong> elle va sillonner <strong>la</strong> <strong>France</strong><br />

durant 25 ans pour former <strong>des</strong> accoucheuses dans toutes les régions.<br />

Pour ce faire, elle utilise <strong>des</strong> mannequins en tissu qui perm<strong>et</strong>tent d’expliquer les principes<br />

de l’accouchement <strong>et</strong> de donner <strong>des</strong> rudiments d’anatomie aux accoucheuses.<br />

Sa “ machine ” se compose d’un bassin de femme en grandeur nature <strong>et</strong> de plusieurs<br />

accessoires dont <strong>des</strong> poupées représentant l’enfant à différents sta<strong>des</strong> de <strong>la</strong> grossesse. Le<br />

mannequin peut être ouvert pour l’observation <strong>des</strong> organes <strong>et</strong> il peut contenir les poupées<br />

qui perm<strong>et</strong>tent ainsi de simuler les différentes situations d’accouchement, naturels ou<br />

diffi ciles.<br />

Les élèves sages-femmes peuvent ainsi apprendre à palper le corps de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> pour sentir<br />

<strong>la</strong> position de l’enfant dans son ventre <strong>et</strong> s’entraîner aux gestes à effectuer, aux soins à<br />

donner à <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> à l’enfant. L’enseignement de Madame Du Coudray comporte aussi<br />

un vol<strong>et</strong> moral pour responsabiliser les futures sages-femmes <strong>et</strong> l’explication <strong>des</strong> règles<br />

d’hygiène à respecter. Madame Du Coudray a joué un rôle essentiel dans l’amélioration <strong>des</strong><br />

conditions <strong>des</strong> accouchements en <strong>France</strong>.<br />

On a utilisé un mannequin identique à celui qu’elle a inventé pour former les accoucheuses<br />

jusque vers 1950.

thèmes<br />

03<br />

Les choix d’accouchement<br />

L’Accouchement Sans Douleur : ne pas subir<br />

1951, voyage d’étude à Léningrad : le médecin Fernand Lamaze - 60 ans passés, 30 ans de<br />

pratique - voit, bouleversé, une femme accoucher sans aucun signe de souffrance.<br />

C’est le début d’une aventure humaine, sociale <strong>et</strong> politique, celle de <strong>la</strong> préparation à<br />

l’accouchement sans douleur.<br />

Ce que ces militants proposent aux femmes <strong>des</strong> années 50 est totalement nouveau pour<br />

l’époque : connaître son corps, comprendre les phases de l’accouchement, fi xer son esprit<br />

sur <strong>la</strong> détente <strong>et</strong> <strong>la</strong> respiration afi n de désamorcer <strong>la</strong> douleur.<br />

Pas de rec<strong>et</strong>te magique : certaines femmes souffrent quand même tandis que, pour d’autres,<br />

c’est une révé<strong>la</strong>tion. Trente ans avant <strong>la</strong> péridurale, à <strong>la</strong> maternité <strong>des</strong> Blu<strong>et</strong>s à Paris, un<br />

proj<strong>et</strong> d’émancipation féminine est né.<br />

Penser l’accouchement autrement<br />

Dans les pays riches, obstétrique <strong>et</strong> pédiatrie ont réussi à procurer à <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> à l’enfant<br />

un niveau de sécurité inégalé dans l’histoire. Il est alors redevenu possible de penser<br />

l’accouchement autrement que comme un acte médical. Des accoucheurs, <strong>des</strong> sagesfemmes<br />

<strong>et</strong> de futurs parents ont ainsi successivement réc<strong>la</strong>mé :<br />

La présence du père,<br />

L’accueil du nouveau-né dans le calme <strong>et</strong> <strong>la</strong> douceur,<br />

La péridurale en libre choix pour <strong>la</strong> femme,<br />

La possibilité de choisir sa position d’accouchement,<br />

La re<strong>la</strong>xation dans l’eau,<br />

Les techniques corporelles de préparation, de communication avec le bébé avant sa<br />

naissance,<br />

La naissance à domicile ou en maison de naissance,<br />

L’abandon du recours systématique à l’épisiotomie,<br />

La limitation de <strong>la</strong> césarienne aux situations qui l’exigent vraiment.<br />

Archives de l’Hôpital <strong>des</strong> Métallurgistes Pierre Rouquès,<br />

Les Blu<strong>et</strong>s Institut d’Histoire sociale - CGT Métallurgie, Paris.

thèmes<br />

04<br />

Les positions<br />

d’accouchement<br />

Si aujourd’hui <strong>la</strong> position allongée est <strong>la</strong> plus répandue, c<strong>et</strong>te pratique est re<strong>la</strong>tivement jeune :<br />

elle est apparue au 18 e siècle en Europe <strong>et</strong> a été imposée aux femmes accouchant dans les<br />

hôpitaux. Mais il existe en fait de multiples positions d’accouchement : assise, accroupie,<br />

sur le côté, à quatre pattes <strong>et</strong> même debout...<br />

Si l’obstétrique se m<strong>et</strong> en p<strong>la</strong>ce durant le 19 e siècle, on continue<br />

cependant à pratiquer <strong>des</strong> accouchements à domicile. En eff<strong>et</strong> les<br />

taux de mortalité en hôpitaux sont alors dramatiques en raison<br />

du manque d’hygiène. Il faut attendre les années 1870 pour que<br />

l’on comprenne enfi n le rôle fondamental de l’hygiène pour éviter<br />

les infections <strong>et</strong> les ma<strong>la</strong>dies post-natales. Dans <strong>la</strong> maison,<br />

les femmes sont installées en position assise <strong>et</strong> demeurent<br />

habillées lors du travail pour <strong>des</strong> raisons de pudeur. La découpe<br />

particulière du siège perm<strong>et</strong> à <strong>la</strong> sage-femme <strong>et</strong> au médecin<br />

d’intervenir si nécessaire durant <strong>la</strong> délivrance sans pour autant<br />

forcer l’accouchée à se dévêtir. C<strong>et</strong>te chaise est pliante ; elle peut<br />

ainsi être transportée par <strong>la</strong> sage-femme ou le médecin d’une<br />

maison à une autre.<br />

Dans les campagnes, les accouchements ont souvent lieu<br />

dans les maisons, jusque dans les années 60. Au Vi<strong>et</strong>nam,<br />

l’accouchement s’effectue aussi traditionnellement en position<br />

accroupie. Celle-ci facilite <strong>la</strong> naissance : l’enfant va avoir tendance<br />

à bien se positionner dans le col de l’utérus <strong>et</strong> va <strong>des</strong>cendre<br />

plus facilement. De plus, le temps de travail est plus bref qu’en<br />

position allongée.<br />

C<strong>et</strong>te position est liée aux contraintes de <strong>la</strong> vie rurale : lorsqu’une<br />

femme travaille aux champs <strong>et</strong> doit accoucher en urgence, c<strong>et</strong>te<br />

position lui perm<strong>et</strong> d’accoucher sur p<strong>la</strong>ce <strong>et</strong> elle ne nécessite<br />

aucun matériel particulier. Cependant, une bonne force physique<br />

est nécessaire afi n de se maintenir dans c<strong>et</strong>te même posture<br />

durant tout le travail. La position accroupie était aussi très<br />

répandue dans les zones rurales européennes.<br />

On accrochait une corde à un arbre ou à une poutre, corde à<br />

<strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> future <strong>mère</strong> s’agrippait durant le travail. Au Maghreb,<br />

on utilisait fréquemment les ceintures, accrochées à une poutre<br />

lorsque l’accouchement se faisait à domicile. La ceinture était<br />

alors choisie en raison <strong>des</strong> forces bénéfi ques qui s’y concentrent ;<br />

elle pouvait être celle que l’accouchée avait portée pendant sa<br />

grossesse, mais aussi celle de son mari ou d’une femme connue<br />

pour ses accouchements faciles. Depuis les années cinquante,<br />

les mouvements pour l’accouchement sans douleur, <strong>et</strong> d’autres<br />

militants pour l’accouchement libre, réc<strong>la</strong>ment le droit pour <strong>la</strong><br />

<strong>mère</strong> de choisir sa position <strong>et</strong> sa manière d’accoucher : certaines<br />

femmes souhaitent accoucher de nouveau chez elles, dans l’eau,<br />

avec ou sans péridurale, mais également choisir <strong>la</strong> position dans<br />

<strong>la</strong>quelle elles se sentent le plus à l’aise.<br />

Chaise d’accouchement, <strong>France</strong> 19 e siècle<br />

Barre horizontale en bambou pour l’accouchement,<br />

Vi<strong>et</strong>nam

thèmes<br />

05<br />

Une transmission rituelle<br />

<strong>des</strong> informations<br />

D’autres moyens sont aussi employés pour transm<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> informations sur les<br />

accouchements. Lorsque les tabous empêchent les explications <strong>et</strong> les discussions sur le<br />

suj<strong>et</strong>, les rites peuvent transm<strong>et</strong>tre ce qui ne peut être dit.<br />

Vidéo : “La danse de jeunes fi lles” , Guinée 1995<br />

images de Sylvie Bouvier<br />

Ainsi, selon les coutumes peules, les jeunes fi lles ne peuvent pas être informées oralement<br />

du déroulement d’une maternité <strong>et</strong> d’un accouchement.<br />

Tout ce qui touche à <strong>la</strong> sexualité <strong>et</strong> à <strong>la</strong> reproduction est en eff<strong>et</strong> délicat à exprimer librement<br />

<strong>et</strong> sans gêne ; le suj<strong>et</strong> est donc tabou chez les Peuls, tout comme il l’était encore très<br />

récemment en Europe.<br />

Ne pouvant raconter directement aux plus jeunes comment les accouchements ont lieu,<br />

leurs aînées leur transm<strong>et</strong>tent c<strong>et</strong>te expérience de manière codifi ée, par le biais de danses.<br />

La musique, l’aspect rituel <strong>et</strong> traditionnel de ces danses perm<strong>et</strong>tent de désamorcer le tabou :<br />

rien n’est dit mais tout est mimé. C’est une initiation rituelle aux mystères de <strong>la</strong> maternité,<br />

une mise en scène symbolique de <strong>la</strong> naissance qui perm<strong>et</strong> d’informer les jeunes fi lles sans<br />

enfreindre les interdits.

thèmes<br />

06<br />

Le p<strong>la</strong>centa<br />

Le p<strong>la</strong>centa joue un rôle essentiel durant <strong>la</strong> grossesse : c’est par son intermédiaire que<br />

<strong>la</strong> <strong>mère</strong> va transm<strong>et</strong>tre les nutriments <strong>et</strong> l’oxygène à son enfant. Il transm<strong>et</strong> les défenses<br />

immunitaires de <strong>la</strong> maman au fœtus, qui est ainsi protégé contre certains microbes.<br />

Le p<strong>la</strong>centa reçoit en échange le gaz carbonique <strong>et</strong> les déch<strong>et</strong>s de l’enfant car les poumons,<br />

les reins <strong>et</strong> l’intestin ne fonctionnent pas encore chez l’embryon. L’enfant est relié au p<strong>la</strong>centa<br />

par le biais du cordon ombilical.<br />

Le p<strong>la</strong>centa est souvent considéré comme le double de l’enfant<br />

car il l’accompagne durant toute sa gestation. A ce titre, on prête<br />

souvent une grande attention au p<strong>la</strong>centa : il est examiné après son<br />

expulsion hors du ventre maternel, par <strong>des</strong> femmes d’expérience<br />

ou <strong>des</strong> médecins, selon les contextes d’accouchement.<br />

Ensuite, on lui rend souvent hommage lors de rites religieux.<br />

Ainsi, les Bobos enterrent le p<strong>la</strong>centa pour le protéger. Il est<br />

aspergé d’eau afi n de le fertiliser <strong>et</strong> de recréer l’atmosphère<br />

humide qui existait dans le ventre de <strong>la</strong> <strong>mère</strong>.<br />

Au Vi<strong>et</strong>nam, on procède aussi à l’enterrement du p<strong>la</strong>centa.<br />

Celui-ci est p<strong>la</strong>cé à proximité de <strong>la</strong> maison, où il joue un rôle<br />

bénéfi que.<br />

On observe donc c<strong>et</strong> échange symbolique, s’il est p<strong>la</strong>cé sous <strong>la</strong><br />

protection de <strong>la</strong> famille qui l’honore comme une partie d’ellemême,<br />

le p<strong>la</strong>centa assure en r<strong>et</strong>our <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> famille<br />

qui l’a “ mis au monde ” . On lui confère aussi <strong>des</strong> vertus<br />

fertilisatrices, il nourrira <strong>la</strong> terre comme il a nourri l’enfant <strong>et</strong><br />

perm<strong>et</strong>tra <strong>la</strong> production de nombreuses récoltes.<br />

Autrefois, on honorait le p<strong>la</strong>centa de <strong>la</strong> même manière en<br />

l’enterrant dans les campagnes françaises. Il était aussi utilisé<br />

dans le traitement <strong>des</strong> brûlures. On a récemment constaté qu’il<br />

pouvait également transm<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> infections. Après son examen,<br />

il est aujourd’hui détruit ; certains hôpitaux proposent cependant<br />

aux familles qui le désirent de l’emporter pour l’enterrer sur leur<br />

terre natale, selon <strong>la</strong> tradition.<br />

Vidéo : “Accoucher au vil<strong>la</strong>ge” Burkina, 2003<br />

images de Jasmine Abel Jessen<br />

Poterie avec couvercle pour enterrer le p<strong>la</strong>centa<br />

Vi<strong>et</strong>nam

thèmes<br />

07<br />

Identifi er l’enfant<br />

Une fois que l’enfant est né, il doit être reconnu – au propre comme au fi guré – par sa famille<br />

<strong>et</strong> par son père.<br />

Pour ce<strong>la</strong>, il existe différentes pratiques mê<strong>la</strong>nt <strong>la</strong> symbolique à l’aspect pratique.<br />

Dès <strong>la</strong> naissance, l’enfant est enveloppé dans un morceau<br />

du pagne de sa <strong>mère</strong>. Ce<strong>la</strong> perm<strong>et</strong> bien entendu à tous de<br />

l’identifi er, mais ce<strong>la</strong> doit aussi avoir un aspect rassurant pour le<br />

nouveau-né. Il peut ainsi sentir l’odeur de sa <strong>mère</strong> qui lui est très<br />

rapidement familière. Le tissu joue aussi un rôle de protection<br />

contre les agressions extérieures.<br />

Autrefois, en <strong>France</strong> métropolitaine <strong>et</strong> à <strong>la</strong> Réunion, le nouveauné<br />

était enveloppé dans <strong>la</strong> chemise de son père. L’importance du<br />

père, son rôle dans <strong>la</strong> création de c<strong>et</strong>te vie étaient ainsi c<strong>la</strong>irement<br />

signifi és.<br />

Lors d’une naissance en maternité, l’identifi cation de l’enfant est<br />

tout aussi indispensable. Les bracel<strong>et</strong>s bleus <strong>et</strong> roses désignent<br />

les garçons <strong>et</strong> les fi lles, le numéro inscrit sur le bracel<strong>et</strong><br />

correspond au numéro du bracel<strong>et</strong> porté par <strong>la</strong> <strong>mère</strong>. Si le lien<br />

est plus impersonnel, il n’empêche que l’enfant reconnaît sa<br />

<strong>mère</strong> les yeux fermés grâce à sa voix <strong>et</strong> à son odeur.<br />

Pagne, Afrique de l’Ouest<br />

Bracel<strong>et</strong>s d’identifi cation, <strong>France</strong> 2007

thèmes<br />

08<br />

Nourrir l’enfant <strong>et</strong> <strong>la</strong> <strong>mère</strong><br />

Après <strong>la</strong> naissance, l’alimentation du nouveau-né <strong>et</strong> de l’accouchée joue un rôle de premier<br />

p<strong>la</strong>n.<br />

Les premiers repas doivent les aider à reprendre <strong>des</strong> forces tout en les purifi ant.<br />

Le repas de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> est particulièrement codifi é.<br />

La <strong>mère</strong> doit non seulement se rem<strong>et</strong>tre de l’accouchement mais<br />

aussi produire du <strong>la</strong>it pour nourrir son enfant.<br />

Au Maghreb, ses premiers repas consistent en un bouillon, qui lui<br />

<strong>la</strong>vera <strong>et</strong> lui réhydratera le corps ; celui-ci est très pimenté pour<br />

purifi er <strong>et</strong> comporte de <strong>la</strong> viande grasse, du miel <strong>et</strong> du beurre<br />

pour que l’accouchée se reconstitue. Selon <strong>la</strong> coutume, les p<strong>la</strong>ts<br />

sont préparés spécialement pour elle <strong>et</strong> lui sont servis dans un<br />

récipient en terre cuite, protégé par un couvercle afi n d’éviter<br />

que <strong>des</strong> esprits malins ne s’y glissent. La présence du couvercle<br />

s’explique aussi par <strong>des</strong> raisons hygiéniques : il faut absolument<br />

éviter toute contamination de sa nourriture, l’accouchée étant<br />

très vulnérable les premiers temps après <strong>la</strong> naissance.<br />

C’est l’invention de <strong>la</strong> pasteurisation du <strong>la</strong>it <strong>et</strong> de <strong>la</strong> stérilisation<br />

<strong>des</strong> biberons qui a permis une alimentation artifi cielle <strong>des</strong><br />

bébés.<br />

Avant le début du 20 e siècle en Europe, le <strong>la</strong>it n’était pas conservé<br />

dans <strong>des</strong> conditions d’hygiène satisfaisantes <strong>et</strong> il était donc très<br />

dangereux de nourrir un enfant au biberon.<br />

Le problème demeure aujourd’hui partout où l’on ne peut ni<br />

stériliser ni pasteuriser, ce qui demande un matériel assez<br />

important, du temps <strong>et</strong> surtout <strong>la</strong> connaissance <strong>des</strong> procédés de<br />

stérilisation.<br />

Vaisselle pour l’accouchée, Maghreb<br />

Biberons anciens, Br<strong>et</strong>agne

thèmes<br />

09<br />

Naissances prématurées<br />

C’est entre 37 <strong>et</strong> 42 semaines de grossesse que le risque de mortalité pour le fœtus est le<br />

plus faible. Lorsque <strong>la</strong> naissance se produit avant, on considère qu’elle est prématurée.<br />

Il y a bien sûr <strong>des</strong> degrés dans c<strong>et</strong>te prématurité :<br />

un enfant né entre 34 <strong>et</strong> 36 semaines est dit simplement prématuré,<br />

de 33 à 28 semaines, c’est un grand prématuré (poids indicatif : 2 000 grammes),<br />

de 28 à 26 semaines, un très grand prématuré (1200 grammes) ;<br />

à 25 semaines le prématurissime pèse environ 600 grammes.<br />

Chaque année en <strong>France</strong>, 10 000 enfants voient le jour avant 32 semaines.<br />

Quels sont les problèmes physiologiques du prématuré ?<br />

Quels sont leurs remè<strong>des</strong> ?<br />

Respiration<br />

Pour pouvoir fonctionner correctement, le fœtus doit sécréter en suffi sance un surfactant,<br />

sorte de mucus qui perm<strong>et</strong> aux alvéoles pulmonaires de se gonfl er <strong>et</strong> de ne pas s’ap<strong>la</strong>tir à<br />

l’expiration.<br />

C’est seulement vers 32 semaines de grossesse que c<strong>et</strong>te sécrétion est au point.<br />

Au prématuré de 28 ou 29 semaines (ou pesant moins de 900 g) on fournira du surfactant<br />

par intubation. On peut aussi prescrire à <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>des</strong> corticoï<strong>des</strong> pendant <strong>la</strong> grossesse, ils<br />

accélèrent <strong>la</strong> production de surfactant par le fœtus.<br />

Température<br />

Un nouveau-né prématuré n’a pas d’autonomie thermique. Sa température centrale qui est<br />

à 37°C en sortant de sa <strong>mère</strong>, tombera en quelques minutes à 35°C, ou moins. La première<br />

<strong>et</strong> <strong>la</strong> plus ancienne fonction de <strong>la</strong> couveuse est bien de maintenir l’enfant au chaud, dans un<br />

air pas trop sec.<br />

Nutrition<br />

Avant 32 à 34 semaines, un enfant ne peut s’alimenter seul : ses muscles intestinaux <strong>et</strong><br />

buccaux ne sont pas prêts à assurer le transit digestif <strong>et</strong> une déglutition coordonnée.<br />

On pallie ce<strong>la</strong> en « gavant » le bébé via une sonde, permanente ou intermittente.<br />

Régu<strong>la</strong>tion du métabolisme<br />

Les réserves du bébé en sucre (glycogène), en calcium <strong>et</strong> en graisses se constituent dans le<br />

dernier trimestre de <strong>la</strong> grossesse. Un prématuré présente donc souvent un défi cit dans ces<br />

substances ; un apport par perfusion viendra corriger ce manque.<br />

Certains prématurés souffrent également d’ictère (jaunisse) car leur foie n’élimine pas<br />

correctement <strong>la</strong> bilirubine, déch<strong>et</strong> issu de <strong>la</strong> bile <strong>et</strong> toxique pour le cerveau s’il s’accumule<br />

dans l’organisme. Aujourd’hui, <strong>la</strong> bilirubine en excès peut être détruite rapidement à travers<br />

<strong>la</strong> peau, sans traumatisme, en exposant l’enfant quelques jours à <strong>la</strong> lumière. Des tubes de<br />

lumière bleue équipent certaines couveuses - parfois même sur 360 degrés, irradiant ainsi<br />

le bébé sans que l’on ait à le bouger.

thèmes<br />

09<br />

Les causes de prématurité<br />

Les naissances prématurées sont en forte augmentation. La moitié de ces naissances est<br />

due à <strong>des</strong> grossesses multiples, issues pour <strong>la</strong> plupart de femmes ayant bénéfi cié d’une<br />

assistance médicale à <strong>la</strong> procréation.<br />

Prématurité spontanée<br />

Elle peut se produire à cause d’une malformation utérine (l’utérus ne peut se distendre),<br />

d’infections génitales, d’un col « incompétent », par suite d’IVG ou de fausse-couche (fréquent<br />

dans les pays de l’Est), par fatigue de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> ou pour causes psychologiques.<br />

Prématurité induite<br />

Lorsque l’enfant est en danger ou lorsqu’il présente une malformation opérable, on déclenche<br />

l’accouchement ou on pratique une césarienne. Dans les gran<strong>des</strong> maternités plus de 50 %<br />

<strong>des</strong> naissances prématurées sont ainsi induites.<br />

Quelle chance de survie, quelle vie possible ?<br />

Pour chaque cas particulier une décision à assumer en commun<br />

Les progrès techniques n’ont pas supprimé, <strong>et</strong> ont peut-être même rendu plus fréquente,<br />

une diffi culté essentielle : <strong>la</strong> problématique de <strong>la</strong> décision. Doit-on engager un protocole de<br />

réanimation ? A quel degré ? Jusqu’à quand ?<br />

La réponse à c<strong>et</strong>te question ne peut aujourd’hui résulter que d’une réfl exion commune au<br />

sein de l’équipe soignante <strong>et</strong> avec les parents de l’enfant. Lorsque c<strong>et</strong>te décision suppose<br />

une prise de risque, celle-ci doit être assumée par tous.<br />

Le dialogue parents-médecin est parfois biaisé lorsque les parents, s’étant documentés -<br />

notamment par Intern<strong>et</strong> - au suj<strong>et</strong> de <strong>la</strong> santé de leur enfant prématuré, arrivent à l’entr<strong>et</strong>ien<br />

médical avec un avis déjà arrêté sur le diagnostic <strong>et</strong> <strong>la</strong> conduite médicale à tenir.<br />

L’enjeu de <strong>la</strong> prise de décision est qu’au-delà <strong>des</strong> possibles échecs directs (mort de l’enfant),<br />

réanimer un nouveau-né ouvre sur <strong>la</strong> question très grave <strong>des</strong> éventuelles séquelles qui<br />

peuvent se révéler pour lui par <strong>la</strong> suite.<br />

S’il survit, à quelle vie le <strong>des</strong>tine-t-on ?<br />

Les séquelles frappant certains grands prématurés sont surtout neurologiques. Il peut s’agir<br />

d’un r<strong>et</strong>ard psycho-moteur (handicap de <strong>la</strong> parole), d’un défaut de tonus ou d’une raideur<br />

muscu<strong>la</strong>ire (handicap pour <strong>la</strong> marche), de convulsions, d’hémiplégie ; ou encore d’un défi cit<br />

auditif, d’un strabisme.<br />

Quelques chiffres repères :<br />

- parmi les enfants nés à 25 semaines, 50 % survivent <strong>et</strong> sur ces survivants,<br />

50 % n’auront pas (ou peu) de séquelles.<br />

- parmi les enfants nés à 26 semaines, 60 % survivent <strong>et</strong> sur ces survivants,<br />

60 % n’auront pas (ou peu) de séquelles.<br />

- parmi les enfants nés à 28 semaines, 80 % survivent <strong>et</strong> sur ces survivants,<br />

80 % n’auront pas (ou peu) de séquelles.<br />

Rappelons-nous :<br />

Réanimer ne m<strong>et</strong> pas, en soi, un point fi nal aux soins dus à l’enfant prématuré. On doit<br />

penser <strong>et</strong> accompagner ses jours futurs, au moins pendant sa première année. L’espoir<br />

pour demain n’est pas tant de battre encore d’autres records de prématurité : le progrès<br />

c’est de tout faire pour qu’il y ait moins de prématurés.

thèmes<br />

10<br />

Al<strong>la</strong>itement <strong>et</strong> sida :<br />

un terrible dilemme<br />

Lorsqu’une <strong>mère</strong> déjà séropositive al<strong>la</strong>ite son enfant, le risque pour le nourrisson de le<br />

devenir aussi est de 15 %. Il est beaucoup plus élevé si une <strong>mère</strong> rencontre le virus pendant<br />

qu’elle al<strong>la</strong>ite.<br />

L’al<strong>la</strong>itement au sein a <strong>des</strong> atouts : anticorps maternels, qualité nutritionnelle, moindre<br />

coût, haute valeur sociale, mais... épuisement de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> risque, croissant au fi l <strong>des</strong> mois,<br />

qu’elle transm<strong>et</strong>tre le virus du sida au bébé.<br />

Le seul moyen de supprimer ce risque est le <strong>la</strong>it industriel.<br />

Or, quand les conditions d’hygiène sont médiocres, un autre danger gu<strong>et</strong>te le bébé :<br />

l’infection respiratoire ou <strong>la</strong> diarrhée. Les bébés nourris au biberon meurent alors deux à<br />

cinq fois plus que ceux nourris au sein.<br />

L’al<strong>la</strong>itement au bol peut constituer une alternative : aucun risque de transmission du virus<br />

du sida, mais... plusieurs règles strictes à respecter :<br />

un bol (facile à n<strong>et</strong>toyer), une eau bouillie, un dosage correct de <strong>la</strong> poudre de <strong>la</strong>it.<br />

Diffi culté supplémentaire : dans les pays où l’al<strong>la</strong>itement maternel est <strong>la</strong> norme,<br />

<strong>la</strong> femme qui ne nourrit pas son enfant au sein risque d’être cataloguée par son<br />

entourage comme une ma<strong>la</strong>de <strong>et</strong> une mauvaise <strong>mère</strong>.<br />

Proj<strong>et</strong> World Vision, district de Chi Linh, Vi<strong>et</strong>nam 2004<br />

«Il faut al<strong>la</strong>iter l’enfant le plus tôt possible,<br />

dès <strong>la</strong> première heure après <strong>la</strong> naissance.<br />

Puis l’al<strong>la</strong>iter pendant six mois à l’exclusion<br />

de toute autre alimentation ou boisson.»<br />

L’Organisation mondiale de <strong>la</strong> Santé préconise<br />

l’al<strong>la</strong>itement au sein ; en témoigne c<strong>et</strong>te<br />

brochure <strong>des</strong>tinée aux agents de santé.

thèmes<br />

11<br />

La mort <strong>des</strong> nouveaux-nés<br />

dans <strong>la</strong> loi française<br />

Dans un grand nombre de cultures, l’enfant à sa naissance est considéré comme un être<br />

entre deux mon<strong>des</strong>. En m<strong>et</strong>tant ce bébé à l’épreuve par <strong>la</strong> réclusion, on tente tout à <strong>la</strong> fois de<br />

le soustraire aux puissances mauvaises <strong>et</strong> de perm<strong>et</strong>tre que se manifeste en lui sa nature<br />

humaine, sa force de vie.<br />

Si malgré toutes ces précautions le bébé meurt, ou s’il naît non-viable, son sort n’est guère<br />

facile à régler : vers quel monde le renvoyer ? Lui qui n’a pas accompli sa vie, qui n’a pas<br />

de nom, est souvent considéré comme dangereux. D’où <strong>des</strong> funérailles hâtives, loin <strong>des</strong><br />

endroits consacrés aux “bons morts”.<br />

Le chagrin <strong>des</strong> parents peut être grand, mais <strong>la</strong> réaction sociale, l’obligation de deuil, fait<br />

défaut ou est réduite au minimum. Il n’existe d’ailleurs pas de terme pour désigner l’état de<br />

parents d’un enfant mort, ni l’état d’enfant dont le frère ou <strong>la</strong> sœur sont décédés.<br />

La loi française<br />

L’évolution du “statut de l’enfant” - lequel, schématiquement, est passé de “don de Dieu”<br />

à celui de “proj<strong>et</strong> réfl échi <strong>et</strong> programmé” - a généré une modifi cation progressive de <strong>la</strong><br />

loi française. Le développement de <strong>la</strong> contraception a pris une part importante dans ce<br />

changement. De plus, les progrès <strong>des</strong> techniques de réanimation néonatale ont permis de<br />

survivre à <strong>des</strong> bébés jusqu’ici “non-viables légalement” (c’est-à-dire nés avant le 181 e jour<br />

de gestation).<br />

Avant 1993<br />

Pour les enfants nés morts :<br />

- après 6 mois (180 jours) de gestation : on établissait un acte d’enfant déc<strong>la</strong>ré sans vie<br />

(enfant mort-né). Les parents avaient <strong>la</strong> possibilité d’enterrer leur enfant ou de demander à<br />

l’hôpital de se charger du corps de leur enfant en signant un “abandon de corps”.<br />

- avant 6 mois (180 jours) de gestation : le fœtus mort avait le statut de produit innommé.<br />

Certains départements, par arrêté préfectoral, autorisaient les parents à récupérer le corps<br />

de leur bébé pour l’enterrer, après une déc<strong>la</strong>ration administrative transcrite sur un registre<br />

de police où sont notés les avortements survenus à partir de six semaines de gestation (article<br />

462 du Code civil). Mais jusqu’en 1992 c<strong>et</strong>te possibilité n’existait pas partout, notamment à<br />

Paris.<br />

À partir de 1993<br />

Après <strong>la</strong> loi 093-2 du 8 janvier modifi ant le Code civil, re<strong>la</strong>tif à l’état civil, <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire n°50 du<br />

22 juill<strong>et</strong> 1993, précise que le seuil de viabilité à r<strong>et</strong>enir comme limite basse d’enregistrement<br />

<strong>des</strong> enfants nés vivants, est le terme de 22 semaines d’aménorrhée ou un poids de 500<br />

grammes.

thèmes<br />

11<br />

En conséquence, lorsque l’enfant naît vivant puis meurt :<br />

- si le terme est supérieur à 22 semaines d’aménorrhée ou si le poids est supérieur à 500<br />

grammes, un certifi cat médical d’enfant né vivant <strong>et</strong> viable rédigé par le médecin ou <strong>la</strong><br />

sage-femme précisera le jour <strong>et</strong> l’heure de <strong>la</strong> naissance <strong>et</strong> de son décès. Il sera alors dressé<br />

un acte de naissance <strong>et</strong> un acte de décès.<br />

- si le terme est inférieur à 22 semaines d’aménorrhée, ou si l’enfant pèse moins de<br />

500 grammes, un certifi cat d’enfant né vivant <strong>et</strong> non viable perm<strong>et</strong>tra de dresser un acte<br />

d’enfant sans vie.<br />

Lorsque l’enfant naît mort :<br />

- après 181 jours de gestation, il sera dressé un acte d’enfant sans vie.<br />

- avant 181 jours, seule l’inscription sur le registre de police est possible.<br />

Arrêté publié au JO du 6 août 2002<br />

Il fi xe les modèles de livr<strong>et</strong> de famille <strong>et</strong> apporte une modifi cation notable pour les parents<br />

ayant conçu un enfant que le droit <strong>et</strong> l’administration qualifi ent“d’enfant sans vie”.<br />

“L’indication d’enfant sans vie, avec énonciation <strong>des</strong> jour, heure <strong>et</strong> lieu de l’accouchement, peut,<br />

à <strong>la</strong> demande <strong>des</strong> parents être apposée par l’offi cier de l’état civil qui a établi l’acte sur le livr<strong>et</strong><br />

de famille qu’ils détiennent. C<strong>et</strong>te indication est possible si l’acte d’enfant sans vie a été dressé<br />

antérieurement à <strong>la</strong> délivrance du livr<strong>et</strong> de famille.”<br />

Enjeu social de ces mesures<br />

.un acte de naissance <strong>et</strong> un acte de décès confèrent à l’enfant une personnalité juridique<br />

à part entière <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tent l’inscription sur le livr<strong>et</strong> de famille, avec les conséquences<br />

sociales qui en découlent, pour les r<strong>et</strong>raites par exemple.<br />

.un acte d’enfant sans vie confère à l’enfant une certaine p<strong>la</strong>ce administrative <strong>et</strong> à ses<br />

parents certains droits sociaux, tels que le risque maternité <strong>et</strong> les congés maternité (que<br />

l’on ne peut pas imposer) ; mais l’enfant n’est pas une personne au sens juridique du<br />

terme.<br />

.une absence d’acte signifi e sa non-reconnaissance <strong>et</strong> ne donne aucun droit social à ses<br />

parents.<br />

Ouvrages<br />

Accès facile<br />

Bébé est mort Joël Clerg<strong>et</strong> - Éditions Erès,<br />

Collection Mille <strong>et</strong> un bébés, 2005<br />

Ces bébés passés sous silence -<br />

À propos <strong>des</strong> interruptions médicales de grossesse<br />

Frédérique Authier-Roux - Éditions Erès,<br />

Collection Mille <strong>et</strong> un bébés, 1999<br />

Mort d’un bébé, deuil périnatal -<br />

Témoignages <strong>et</strong> réfl exions<br />

Dossier coordonné par Joël Clerg<strong>et</strong> -<br />

Editions Erès, Revue Spirale, n°31 Sept. 2004<br />

Pour approfondir ou é<strong>la</strong>rgir le suj<strong>et</strong><br />

L ’Arbre <strong>et</strong> le Fruit.<br />

La naissance dans l’Occident moderne, XVIe- XIXe<br />

Jacques Gélis - Éditions Fayard, 1984<br />

Mourir avant de n’être ?<br />

Colloque Gynécologie Psychologie, Ouvrage collectif<br />

Éditions Odile Jacob, 1997<br />

Le fœtus, le nourrisson <strong>et</strong> <strong>la</strong> mort<br />

Ouvrage collectif - Éditions l’Harmattan, 1998<br />

Le dernier portrait<br />

Catalogue d’exposition du Musée d’Orsay<br />

Éditions Réunion <strong>des</strong> Musées Nationaux, 2002

thèmes<br />

12<br />

La mortalité <strong>des</strong> femmes<br />

pendant <strong>et</strong> après l’accouchement<br />

L’OMS estime que plus de 500 000 femmes meurent chaque année <strong>des</strong> complications de<br />

leur grossesse ou de leur accouchement.<br />

Dans les pays en voie de développement, c<strong>et</strong>te mortalité maternelle peut atteindre 2 000 cas<br />

pour 100 000 naissances. Dans les pays développés, elle varie de 5 à 30 cas pour 100 000<br />

naissances.<br />

D’où vient le risque de mort maternelle ?<br />

Première cause, l’hémorragie grave. La moitié <strong>des</strong> décès maternels surviennent par<br />

saignement excessif dans les 24 heures, que ce soit après <strong>la</strong> délivrance, après une<br />

césarienne, un avortement ou une grossesse extra-utérine.<br />

Pourtant, selon toutes les enquêtes européennes, 90 % de ces décès sont habituellement<br />

évitables.<br />

Par ailleurs, le risque de décès de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> est n<strong>et</strong>tement corrélé à son âge : il est douze fois<br />

plus élevé à 45 ans qu’à 20 ou 25.Les autres causes sont les complications de l’hypertension<br />

artérielle, les infections sévères <strong>et</strong> les embolies.<br />

Dans les pays industrialisés : vigi<strong>la</strong>nce à maintenir<br />

En <strong>France</strong>, <strong>la</strong> mortalité maternelle concerne 80 femmes par an. Il y a 250 ans, son taux était<br />

supérieur à 1 000 cas pour 100 000 naissances.<br />

Une étude de l’OMS (1987) a montré que <strong>la</strong> mortalité ne <strong>des</strong>cend en <strong>des</strong>sous du seuil de<br />

100 cas pour 100 000 naissances que lorsque plus de 95 % de celles-ci sont réalisées en<br />

maternité. Aujourd’hui en Europe, <strong>la</strong> plupart <strong>des</strong> naissances n’ont plus lieu à domicile mais<br />

dans <strong>des</strong> structures médicalisées. Parallèlement à l’accouchement en milieu médicalisé,<br />

se sont développées les consultations prénatales obligatoires, puis <strong>la</strong> préparation à <strong>la</strong><br />

naissance.<br />

Les progrès sont là mais l’effort est loin d’être fi nalisé. La vigi<strong>la</strong>nce doit rester intacte car<br />

les répercussions de certaines évolutions sociales ou médicales ne sont pas encore bien<br />

connues. Ainsi les travaux du Comité national de <strong>la</strong> naissance, créé en 2005, devraient<br />

pouvoir évaluer l’impact :<br />

- de l’augmentation de l’âge de conception du premier enfant,<br />

- du nombre croissant de grossesses gémel<strong>la</strong>ires,<br />

- de celui <strong>des</strong> grossesses tardives,<br />

- de celui <strong>des</strong> césariennes.

thèmes<br />

12<br />

Dans les pays en voie de développement :<br />

recentrer l’effort sur <strong>la</strong> formation en obstétrique<br />

Une femme court aujourd’hui mille fois plus de risque de mourir <strong>des</strong> complications de ses<br />

grossesses si elle vit en Afrique sub-saharienne, ou dans certains pays d’Asie, que si elle est<br />

européenne. Depuis plusieurs années, <strong>des</strong> programmes de lutte contre <strong>la</strong> mortalité infantile<br />

<strong>et</strong> maternelle ont été développés mais, bien que leurs ressources soient notables, le taux de<br />

mortalité maternelle demeure stable <strong>et</strong> souvent très élevé. Il faut donc s’interroger sur les<br />

stratégies de lutte contre <strong>la</strong> mortalité maternelle dans les pays en développement.<br />

Après <strong>la</strong> conférence de Nairobi de 1987, on s’est rendu compte que <strong>la</strong> stratégie fondée<br />

exclusivement sur l’amélioration du statut <strong>des</strong> femmes avait montré ses limites.<br />

En eff<strong>et</strong> l’éducation féminine, <strong>la</strong> limitation <strong>des</strong> naissances <strong>et</strong> l’établissement de consultations<br />

prénatales ont eu pour conséquence une triple démobilisation : celle <strong>des</strong> bailleurs de fonds<br />

qui n’ont pas investi suffi samment, celle <strong>des</strong> politiques qui n’ont pas mis au premier p<strong>la</strong>n un<br />

programme de santé adapté <strong>et</strong> celle <strong>des</strong> obstétriciens dont le rôle est capital.<br />

Par contre, une analyse menée en 2000 au Sénégal a montré le rôle primordial de <strong>la</strong><br />

qualifi cation du personnel qui assiste <strong>la</strong> femme lors de l’accouchement, car de là dépend <strong>la</strong><br />

capacité à détecter les complications obstétricales sévères <strong>et</strong> à prévenir <strong>la</strong> mort maternelle.<br />

Une autre étude, réalisée au Surinam, relève que l’évitabilité du décès repose en grande<br />

partie sur les obstétriciens, sur l’hospitalisation, l’organisation <strong>des</strong> soins <strong>et</strong> sur les soins de<br />

santé primaire.<br />

Ainsi, plus que <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce prénatale, <strong>la</strong> qualité <strong>des</strong> soins obstétricaux au moment<br />

de l’accouchement apparaît être <strong>la</strong> pièce essentielle du dispositif dans <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong><br />

mortalité maternelle.<br />

Il faut donc, à l’échelle mondiale, que les autorités politiques m<strong>et</strong>tent sur pied <strong>des</strong><br />

structures capables d’assurer aux obstétriciens :<br />

- une formation de base<br />

- <strong>des</strong> conditions de travail correctes, garantissant leur maintien dans les hôpitaux<br />

de proximité.<br />

Ouvrages<br />

La question en <strong>France</strong> :<br />

Rapport du Comité National d’Experts sur <strong>la</strong> Mortalité<br />

Maternelle 1955-2001.<br />

<strong>Ministère</strong> de l’Emploi <strong>et</strong> de <strong>la</strong> Solidarité, Paris, 2001<br />

http://www.sante.gouv.fr/<br />

Pour approfondir ou é<strong>la</strong>rgir le suj<strong>et</strong><br />

Donnons une chance à chaque <strong>mère</strong> <strong>et</strong> à chaque<br />

enfant<br />

Rapport sur <strong>la</strong> santé dans le monde -OMS, 2005<br />

http://www.who.int/whr/2005/fr/index.html

thèmes<br />

13<br />

Les muti<strong>la</strong>tions<br />

génitales féminines<br />

Aujourd’hui, dans le monde, 100 à 140 millions de femmes sont victimes de muti<strong>la</strong>tions<br />

génitales. L’excision, c’est-à-dire l’ab<strong>la</strong>tion du clitoris <strong>et</strong> <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites lèvres, <strong>et</strong> l’infi bu<strong>la</strong>tion<br />

qui consiste à coudre les gran<strong>des</strong> lèvres du sexe <strong>des</strong> jeunes fi lles pour le fermer, subsistent<br />

dans une trentaine de pays, en Afrique <strong>et</strong> dans quelques régions d’Asie.<br />

Sans pour autant cautionner ces pratiques, il est important de prêter attention au sens<br />

qu’elles revêtent dans les sociétés concernées. Ainsi, par exemple, dans nombre de traditions<br />

africaines, les organes sexuels manifestent <strong>la</strong> double nature de l’être humain : le clitoris,<br />

élément masculin, doit être ôté à <strong>la</strong> fi ll<strong>et</strong>te pour qu’elle puisse être femme <strong>et</strong> le prépuce doit<br />

être ôté au garçon afi n qu’il devienne homme.<br />

Actuellement, <strong>la</strong> justifi cation de ces pratiques est mise en rapport avec <strong>des</strong> canons soit<br />

disant imposés par l’Is<strong>la</strong>m, alors que <strong>la</strong> majorité <strong>des</strong> théologiens contestent formellement<br />

c<strong>et</strong>te obligation. Au-delà de justifi cations précises, il s’agit de perpétuer <strong>la</strong> tradition, de<br />

reproduire à l’identique les pratiques <strong>des</strong> générations antérieures.<br />

Se manifeste également ici une représentation de l’hygiène où <strong>la</strong> rencontre du propre <strong>et</strong> du<br />

pur imposerait d’agir ainsi.<br />

Pratiquée le plus souvent à vif sur <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites fi lles, l’excision présente <strong>des</strong> risques importants<br />

d’hémorragie <strong>et</strong> d’infection, parfois mortels, <strong>et</strong> à long terme générateurs d’accouchements<br />

compliqués, voire de stérilités.<br />

En <strong>France</strong>, trois p<strong>et</strong>ites fi lles, excisées alors qu’elles étaient encore bébés, sont mortes de<br />

c<strong>et</strong>te façon dans les années 80. De plus, lorsque le couteau ou le rasoir n’est pas désinfecté,<br />

l’excision favorise <strong>la</strong> propagation du sida, particulièrement fréquent en Afrique subsaharienne.

thèmes<br />

13<br />

Le clitoris étant un organe essentiel du p<strong>la</strong>isir féminin, son ab<strong>la</strong>tion constitue un grave<br />

traumatisme physique <strong>et</strong> psychique, qui peut créer <strong>des</strong> cicatrices rendant les rapports<br />

sexuels douloureux. L’infi bu<strong>la</strong>tion oblige à “ouvrir <strong>la</strong> femme au couteau” lors de sa nuit de<br />

noces.<br />

Les accouchements sont souvent plus diffi ciles <strong>et</strong> l’on observe une souffrance fœtale plus<br />

importante. Les déchirures sont plus fréquentes <strong>et</strong> entraînent parfois <strong>des</strong> troubles très<br />

graves : incontinence, fi stules, c’est-à-dire communications anormales entre les voies<br />

urinaires <strong>et</strong> le vagin, voire entre vagin <strong>et</strong> rectum, que seule <strong>la</strong> chirurgie peut réparer.<br />

Chaque année dans le monde, 2 millions de fi ll<strong>et</strong>tes sont mutilées. Initiée il y a une trentaine<br />

d’années, <strong>la</strong> lutte contre l’excision <strong>et</strong> l’infi bu<strong>la</strong>tion commence aujourd’hui à porter ses fruits<br />

sous <strong>la</strong> pression d’associations africaines, de médecins, de juristes, d’ONG nationales <strong>et</strong><br />

internationales.<br />

Plusieurs gouvernements, en Afrique <strong>et</strong> ailleurs, ont pris <strong>des</strong> mesures pour éliminer <strong>la</strong><br />

pratique <strong>des</strong> muti<strong>la</strong>tions génitales féminines dans leurs pays. Ces mesures vont de lois<br />

pénalisant l’acte à <strong>des</strong> programmes d’éducation <strong>et</strong> de sensibilisation.<br />

En Guinée, au Sénégal, se multiplient les cérémonies durant lesquelles <strong>des</strong> vil<strong>la</strong>ges entiers<br />

décident de déposer les couteaux. Les griots, les imams s’engagent à faire reculer un usage<br />

qui n’a aucun fondement religieux.<br />

Il faudra beaucoup de temps pour faire disparaître complètement <strong>la</strong> coutume <strong>des</strong><br />

muti<strong>la</strong>tions sexuelles, car au-delà <strong>des</strong> statistiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> discours offi ciels, elle se<br />

perpétue encore dans de nombreux milieux.<br />

En <strong>France</strong>, il semble que c<strong>et</strong>te pratique, qui avait occasionné <strong>des</strong> procès <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

condamnations r<strong>et</strong>entissantes, ait disparu.<br />

Mais qu’en est-il <strong>des</strong> fi ll<strong>et</strong>tes ou <strong>des</strong> jeunes fi lles élevées en Europe qui r<strong>et</strong>ournent au<br />

pays de leurs parents dans <strong>des</strong> milieux encore exciseurs ?

thèmes<br />

14<br />

Oser être <strong>mère</strong><br />

handicap moteur <strong>et</strong> maternité<br />

Attendre un enfant lorsqu’on est femme handicapée motrice : s’agit-il d’une maternité<br />

ordinaire ou extraordinaire ? Comment conjuguer <strong>la</strong> maternité <strong>et</strong> le handicap ?<br />

Que faut-il pour que <strong>la</strong> femme se sente confi ante dans son proj<strong>et</strong>, eu égard aux exigences<br />

médicales, <strong>et</strong> que de leur côté les professionnels de santé soient attentifs à sa situation ?<br />

Comment rendre accessible le lieu d’accouchement, revoir <strong>la</strong> hauteur <strong>des</strong> tables d’examen<br />

<strong>et</strong> l’équipement <strong>des</strong> chambres de maternité ?<br />

En général, il n’y a pas de raison de surmédicaliser les grossesses <strong>des</strong> femmes ayant une<br />

pathologie motrice.<br />

Il faut l’accepter, <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre en p<strong>la</strong>ce une équipe pluridisciplinaire, au cas par cas.<br />

Peu de sages-femmes ont l’expérience de l’accompagnement de femmes handicapées<br />

motrices, aussi doivent-elles comprendre comment chacune se débrouille avec son<br />

handicap - blessure médul<strong>la</strong>ire, spina bifi da, infi rmité motrice cérébrale, poliomyélite,<br />

sclérose en p<strong>la</strong>ques, p<strong>et</strong>ite taille, polyarthrite rhumatoïde ou ma<strong>la</strong>die neuromuscu<strong>la</strong>ire.<br />

Quand il n’y a pas de contre-indication, l’accouchement par les voies naturelles est<br />

privilégié. La césarienne n’est donc pas systématique.<br />

En eff<strong>et</strong>, l’utérus est un muscle fort, indépendant d’une éventuelle faiblesse de <strong>la</strong> ceinture<br />

abdominale ou de troubles sensitifs. Les contractions utérines sont autonomes <strong>et</strong><br />

automatiques ; elles échappent aux comman<strong>des</strong> volontaires. Et si l’effort d’expulsion<br />

est défi cient, une aide médicale à l’extraction de l’enfant (ventouse ou forceps) peut être<br />

proposée.<br />

L’al<strong>la</strong>itement est un choix personnel, sous réserve de contre-indications (médicaments,<br />

fatigue).<br />

Les soins à l’enfant seront appris pendant le séjour à <strong>la</strong> maternité.

thèmes<br />

14<br />

Ouvrages<br />

Oser être <strong>mère</strong> : maternité <strong>et</strong> handicap moteur<br />

Delphine Siegrist - Mission Handicaps de l’Assistance<br />

Publique - Hôpitaux de Paris -Éditions Doin, 2003<br />

Associations françaises<br />

Réponses initiatives femmes handicapées (RIFH)<br />

Association de femmes handicapées motrices<br />

BP 46 - 92404 Courbevoie cedex<br />

webmaster@rifh.org<br />

www.rifh.org<br />

Être parent<br />

Association rassemb<strong>la</strong>nt <strong>des</strong> parents handicapés<br />

69 rue Baraban - 69000 Lyon<br />

Tél. : 04 78 53 74 02 <strong>et</strong> 04 67 55 12 19<br />

<strong>et</strong>re-parent@handicapweb.com<br />

www.multimania.com/<strong>et</strong>reparent<br />

Association <strong>des</strong> personnes de p<strong>et</strong>ites tailles (APPT)<br />

35 avenue Alfortville - 94600 Choisy-le-Roi<br />

Tél. : 01 48 52 33 94<br />

contact@appt.asso.fr<br />

www.appt.asso.fr<br />

Centre d’information, de documentation <strong>et</strong> de<br />

conseils sur les ai<strong>des</strong> techniques (CICAT)<br />

Les ClCAT informent sur les ai<strong>des</strong> techniques. Des<br />

ergothérapeutes peuvent intervenir pour conseiller<br />

<strong>des</strong> adaptations <strong>et</strong> <strong>des</strong> aménagements. Leur<br />

intervention <strong>et</strong> son coût varient d’un CICAT à un autre,<br />

selon leur statut.<br />

Service de maintien à domicile <strong>des</strong> handicapés<br />

(SMHD)<br />

77 rue Foch - 57680 Novéant-sur-Moselle<br />

Tél. : 03 87 52 80 10<br />

Association <strong>des</strong> paralysés de <strong>France</strong> (APF)<br />

17 boulevard Auguste-B<strong>la</strong>nqui, 75013 Paris<br />

www.apfasso.fr<br />

Groupe de parents handicapés (APF)<br />

Christine Durand 40 rue Danton - 35700 Rennes<br />

Tél. : 02 99 84 26 66<br />

Association française contre les myopathies (AFM)<br />

1 rue de l’Internationale, BP 59 - 91002 Evry<br />

Son site donne toutes les adresses <strong>des</strong> consultations<br />

spécialisées <strong>et</strong> <strong>des</strong> associations en région<br />

www.afm-france.org<br />

Polyarthrite rhumatoïde - Andar<br />

8 rue Gustave-Eiffel - 34570 Pignan<br />

Tél. : 04 67 47 61 76<br />

Association pour <strong>la</strong> recherche sur <strong>la</strong> sclérose en<br />

p<strong>la</strong>ques (ARSEP)<br />

4 rue Chéreau - 75013 Paris<br />

Tél. : 01 45 65 00 36<br />

arsep@medcostfrwww.arsep.org<br />

Association de l’ostéogénèse imparfaite (AOI)<br />

BP 075 - 80082 Amiens cedex 2<br />

www.aoi.asso.fr<br />

Ma<strong>la</strong>dies rares Infos Services<br />

Centre national d’information sur les ma<strong>la</strong>dies<br />

génétiques.<br />

Il est ouvert à toute personne confrontée à une<br />

ma<strong>la</strong>die génétique (familles <strong>et</strong> professionnels).<br />

L’échange téléphonique perm<strong>et</strong> de mieux comprendre<br />

les besoins.<br />

Une réponse écrite rédigée par un généticien, adaptée<br />

aux deman<strong>des</strong>, est envoyée sous forme de l<strong>et</strong>tre. C’est<br />

un service mis en p<strong>la</strong>ce conjointement par <strong>la</strong> CNAMTS<br />

<strong>et</strong> l’AFM, grâce au soutien du Téléthon.<br />

N° Azur : 0 810 63 19 20<br />

Orphan<strong>et</strong><br />

C’est une base de données sur les ma<strong>la</strong>dies rares. Ce<br />

service informe sur les consultations spécialisées, les<br />

<strong>la</strong>boratoires de diagnostic, les proj<strong>et</strong>s de recherche en<br />

cours, les associations de ma<strong>la</strong><strong>des</strong> <strong>et</strong> les autres sites<br />

web dans le monde. Il dispose d’un forum, perm<strong>et</strong>tant<br />

de <strong>la</strong>isser un message, de poser <strong>des</strong> questions ou de<br />

témoigner.<br />

Orphan<strong>et</strong> est fi nancé conjointement par l’INSERM, <strong>la</strong><br />

Direction générale de <strong>la</strong> Santé, <strong>la</strong> CNAMTS <strong>et</strong> l’AFM.<br />

www.orpha.n<strong>et</strong>

thèmes<br />

15<br />

La naissance sociale<br />

Lorsque l’enfant est né, qu’il a été soigné <strong>et</strong> nourri, reconnu par son père, il faut annoncer<br />

à <strong>la</strong> famille, aux proches <strong>et</strong> aux amis son existence <strong>et</strong> leur apprendre le nom qui a été choisi<br />

pour lui.<br />

Les faire-parts jouent un rôle symbolique très fort : tout s’est bien passé, l’enfant <strong>et</strong> sa<br />

maman sont en en bonne santé, <strong>la</strong> famille s’est agrandie, chacun va changer de statut (les<br />

parents devenant grands-parents, par exemple) <strong>et</strong> les jeunes parents vont découvrir leur<br />

bébé <strong>et</strong> l’accompagner dans <strong>la</strong> vie.<br />

C’est un bonheur immense, plein d’euphorie que l’on partage avec le faire-part qui est donc<br />

souvent formulé de manière enthousiaste <strong>et</strong> humoristique.<br />

En matière de faire-part, toutes les excentricités sont permises.<br />

Le faire-part de Jules Lefevre le représente littéralement « venant<br />

au monde », dans un jeu de mot qui est moins léger qu’il n’y<br />

paraît. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te expression décrit bien tout le processus<br />

d’apprentissage lié à <strong>la</strong> naissance : l’enfant va devoir découvrir le<br />

monde qui l’entoure <strong>et</strong> ses co<strong>des</strong> tandis que le monde dans lequel<br />

il est né (<strong>la</strong> famille) va devoir apprendre à connaître l’enfant qui<br />

vient de naître.<br />

Dans le faire-part de Nathan, deux gran<strong>des</strong> l<strong>et</strong>tres tiennent<br />

par <strong>la</strong> main deux l<strong>et</strong>tres plus p<strong>et</strong>ites : on comprend bien vite<br />

que les deux parents sont plein d’amour <strong>et</strong> d’attention pour<br />

leurs deux enfants. C<strong>et</strong>te image poétique <strong>et</strong> tendre annonce de<br />

manière douce <strong>la</strong> naissance d’un enfant. Il y a autant de manières<br />

d’annoncer <strong>la</strong> naissance que de parents. Leur point commun<br />

est, sans aucun doute, tout l’amour <strong>et</strong> <strong>la</strong> compréhension qu’ils<br />

sauront donner à leurs enfants.<br />

Faire-part de Jules Lefevre<br />

Faire-part de Nathan

animations<br />

01<br />

Mythes <strong>et</strong> légen<strong>des</strong>...<br />

d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs, pour comprendre le mystère de <strong>la</strong> naissance<br />

Pour les 6/12 ans<br />

Des versions pour tous les goûts sur l’origine <strong>des</strong> bébés ! Un voyage par <strong>la</strong> pensée <strong>et</strong><br />

l’imaginaire dans le monde. Les histoires s’inscrivent dans <strong>la</strong> représentation de <strong>la</strong> naissance<br />

du monde <strong>et</strong> de son fonctionnement.<br />

A l’origine, l’œuf ou <strong>la</strong> poule ? Comme l’animal, mammifère, le p<strong>et</strong>it d’homme sort bien du<br />

ventre de sa <strong>mère</strong>, <strong>et</strong> sa <strong>mère</strong> de sa <strong>mère</strong>...<br />

Et le père ? Quel rôle a-t-il ? Les hommes depuis toujours ont déchiffré dans l’observation<br />

de <strong>la</strong> nature les mille <strong>et</strong> une façons de se reproduire.<br />

Un bon peu d’inspiration, un zest d’expériences <strong>et</strong> le tour est joué.<br />

La rec<strong>et</strong>te est multiple :<br />

Tantôt, le nouveau-né est apporté par un ibis ou bien c’est <strong>la</strong> cigogne, messagère d’une<br />

déesse germanique, qui l’a trouvé dans l’eau où il séjourne : une source, un puits...<br />

Tantôt, le bébé, comme <strong>la</strong> Terre, notre <strong>mère</strong> universelle, est issu d’une graine, <strong>la</strong> plus p<strong>et</strong>ite<br />

chose au monde, qui après avoir éc<strong>la</strong>té aurait donné naissance aux ancêtres de l’humanité,<br />

sur une arche de terre pure formée d’une partie de p<strong>la</strong>centa.....<br />

La formation de l’embryon répète l’acte primordial <strong>et</strong> exemp<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> création du monde<br />

au Mali.<br />

Tantôt, le p<strong>et</strong>it d’homme est façonné à partir de l’argile, ou bien il a été trouvé dans <strong>la</strong> terre :<br />

“ On dit qu’il y a très longtemps, à l’aube <strong>des</strong> temps, les femmes étaient stériles..<br />

<strong>et</strong> qu’elles cherchaient les enfants de <strong>la</strong> terre.. .Il leur fal<strong>la</strong>it chercher longtemps<br />

pour trouver les garçons... ” (Extrait d’un conte inuit).<br />

Tantôt, l’enfant est déjà formé en miniature dans les organes sexuels de <strong>la</strong> <strong>mère</strong> ou du<br />

père...<br />

A vous de communiquer votre rec<strong>et</strong>te, si vous en avez une, tirée de votre chapeau ou de vos<br />

lectures !<br />

Et nous verrons si votre version est si loin <strong>des</strong> explications biologiques d’aujourd’hui !

animations<br />

02<br />

Berceau-berceuses<br />

Jusqu’à 6 ans<br />

L’univers du nouveau-né reconstitué autour d’obj<strong>et</strong>s choisis se raconte <strong>et</strong> s’écoute à travers<br />

de belles histoires <strong>et</strong> de jolies berceuses d’ici <strong>et</strong> de là.<br />

L’enfant peut ainsi donner un sens à <strong>des</strong> gestes <strong>et</strong> paroles qui lui sont déjà familiers <strong>et</strong><br />

s’ouvrir à <strong>des</strong> enfances différentes.<br />

Tchou-ou tchou-ou gbovi , dada mou <strong>la</strong> ruémé... gbonou gbonou kpo.<br />

Ne pleure pas bébé, ta maman n’est pas là, ne pleure pas<br />

Berri, yanah ya nerged, vera nari ou erged li benti fi , hamaiedec ya el ali.<br />

O toi, berce ma fi lle bien-aimée <strong>et</strong> protège-<strong>la</strong> pendant son sommeil<br />

Dodo l’enfant do l’enfant dormira bien vite, dodo l’enfant do l’enfant dormira bientôt<br />

A vos oreilles les bambins ! Et si vous ne comprenez pas le sens <strong>des</strong> paroles, partagez<br />

l’émotion qui se dégage de ces comptines.<br />

Elles vous invitent à entrer dans l’intimité de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion de tendresse entre <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong><br />

l’enfant <strong>et</strong> par magie dans d’autre pays, d’autres cultures !<br />

Une occasion pour vous de mieux communiquer entre enfants de toutes origines dès le<br />

berceau ! Il s’agit toujours d’apaiser le nouveau-né qui pleure ou de l’endormir.<br />

Pour ce<strong>la</strong>, rien de mieux qu’une mélodie aux phrases courtes <strong>et</strong> ba<strong>la</strong>ncées, <strong>des</strong> sons égrenés<br />

en douceur.<br />

A vos crayons maintenant s’il vous vient <strong>des</strong> images plein <strong>la</strong> tête.<br />

(Cf CD <strong>des</strong> 20 berceuses)

animations<br />

03<br />

Qui suis-je ? D’où viens-je ?<br />

Pour les 6/12 ans<br />

Qu’est-ce qui me défi nit ? Le nom, le prénom, le fait que je suis un garçon, une fi lle, le fait<br />

d’être un être humain, <strong>et</strong> tout différent d’un autre, il suffi t de me regarder !<br />

Mais il faut regarder encore plus près, disent les scientifi ques, <strong>et</strong> ils m’expliquent que je suis<br />

même unique au monde ! Ils me disent pourquoi.<br />

Bonne pioche<br />

Si vous vous voulez bien vous prêter à <strong>des</strong> jeux de tirage au sort, vous comprendrez, en<br />

vous amusant, le rôle du hasard dans <strong>la</strong> transmission <strong>des</strong> gènes ainsi que les raisons pour<br />

lesquelles, vos frères <strong>et</strong> sœurs, nés du même père <strong>et</strong> de <strong>la</strong> même <strong>mère</strong>, ne se ressemblent<br />

pas tant que ce<strong>la</strong> !<br />

Et pour imaginer le nombre infi ni d’individus différents sur <strong>la</strong> Terre, assemblez <strong>des</strong> traits du<br />

visage, par exemple, 2 couleurs d’yeux, 2 formes de menton, de nez, <strong>et</strong> de bouche <strong>et</strong> vous<br />

obtiendrez, en les combinant de toutes les manières possibles, 16 visages différents. Avec 5<br />

caractères, vous en aurez 32 !<br />

Si on joue avec 32 traits, on obtient plus de visages différents qu’il y a d’hommes sur <strong>la</strong><br />

Terre. Avec seulement une dizaine de caractères morphologique que vous êtes invités à<br />

comptabiliser, le constat s’impose : vous êtes unique !<br />

Et maintenant, confectionnez votre portrait, celui dont vous rêvez, à partir du nez, de <strong>la</strong><br />

bouche, du menton, <strong>des</strong> yeux <strong>et</strong> <strong>des</strong> oreilles de votre choix , à découper dans <strong>des</strong> magazines<br />

!<br />

Jeu de devin<strong>et</strong>tes !<br />

Agathe, Alexandre, Aziza, Chung, Clémentine, My thu, Nico<strong>la</strong>s... Dupont, Cissé, Nguyen,<br />

Benfougal...<br />

Des prénoms <strong>et</strong> <strong>des</strong> noms en vrac, ils évoquent une origine culturelle ! Le choix <strong>des</strong> prénoms<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> noms n’est pas le fait du hasard, mais du milieu social <strong>et</strong> culturel qui accueille l’enfant.<br />

A chaque participant de donner, s’il le veut bien, son idée sur l’origine de son prénom <strong>et</strong> de<br />

son nom !<br />

Le prénom représente une composante essentielle de <strong>la</strong> personne dans certaines sociétés.<br />

L’enfant entre dans le <strong>la</strong>ngage du monde <strong>et</strong> a une existence propre à partir du moment où il est<br />

nommé. Une cérémonie différente selon les cultures, accompagne c<strong>et</strong>te naissance sociale.<br />

Le nom fait entrer le nouveau né dans le lignage familial, dans son histoire généalogique. Il<br />

témoigne de l’importance donnée à <strong>la</strong> fi liation dans <strong>la</strong> plupart <strong>des</strong> sociétés. Parfois, l’enfant<br />

a même un troisième prénom !<br />

Chaque enfant est invité à reconnaître son identité <strong>et</strong> à découvrir celle <strong>des</strong> autres.<br />

On s’interroge, on interroge l’ordinateur pour en savoir plus !<br />

Une rencontre interculturelle très instructive !

animations<br />

04<br />

Naissance...<br />

Hasard <strong>et</strong> société<br />

Pour les plus grands, à partir de 12 ans<br />

Chaque élève renaît de façon aléatoire dans <strong>la</strong> peau d’un autre. Le hasard d’une naissance<br />

que personne ne choisit au départ. Puis, au fur <strong>et</strong> à mesure que le profi l de <strong>la</strong> naissance se<br />

précise, le déterminisme culturel <strong>et</strong> social devient de plus en plus fort. Les chances ne sont<br />

pas les mêmes selon le pays où l’on naît ou selon <strong>la</strong> couleur de sa peau !<br />

- Pèle mêle.<br />

Naissance/renaissance,<br />

natalité/mortalité,<br />

fertilité/stérilité,<br />

maternité/paternité,<br />

fécondation/sexualité,<br />

création/procréation,<br />

conception/contraception,<br />

inné/acquis,<br />

normalité/anormalité,<br />

vie/mort.<br />

Autant de notions abordées dans l’exposition que l’on pourra approfondir à <strong>la</strong> demande <strong>des</strong><br />

enseignants.<br />

- Naissances : thème <strong>et</strong> variations.<br />

Présentation de l’événement dans ce qu’il a d’universel, son processus biologique, <strong>et</strong> dans<br />

ce qu’il a de particulier, l’évolution ou l’adoption de pratiques techniques ou culturelles <strong>et</strong> le<br />

rôle <strong>des</strong> acteurs de <strong>la</strong> naissance, hier <strong>et</strong> aujourd’hui, ici <strong>et</strong> ailleurs.<br />

- Sciences <strong>et</strong> mythes.<br />

Les sciences biologiques <strong>et</strong> médicales <strong>et</strong> les applications pratiques face aux mythes de<br />

création <strong>et</strong> de procréation. Problématiques liées au respect <strong>des</strong> rituels de l’enfantement qui<br />

s’inscrivent dans les représentations du monde de chaque communauté.<br />

- La naissance : un “ sacré ” moment dans <strong>la</strong> vie biologique <strong>et</strong> sociale.<br />

Un rite de passage, semb<strong>la</strong>ble à celui qui marque l’initiation au monde adulte <strong>et</strong> celui qui<br />

accompagne le mort dans un autre monde, manifesté par l’usage d’obj<strong>et</strong>s, d’incantations ou<br />

de gestes divers selon les sociétés présentées.

annexes<br />

01<br />

Bienvenue !<br />

Présentation générale de l’exposition<br />

Il s’agit de rendre compte <strong>des</strong> naissances dans leurs diversités culturelles <strong>et</strong> sociales à<br />

travers le monde. Si c<strong>et</strong> acte est le même pour tous, il est vécu, exprimé, mis en scène de<br />

différentes manières en fonction <strong>des</strong> cultures <strong>et</strong> <strong>des</strong> sociétés. Le pluriel <strong>des</strong> « Naissances »<br />

montre les diversités culturelles <strong>et</strong> sociales vécues autour <strong>des</strong> questions de l’enfantement.<br />

L’exposition a pour objectif de constituer un miroir où se refl ètent les naissances d’aujourd’hui<br />

<strong>et</strong> d’hier, les pratiques en vigueur en <strong>France</strong> <strong>et</strong> les traditions culturelles venues d’ailleurs :<br />

le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest, le Vi<strong>et</strong>nam <strong>et</strong> <strong>la</strong> Réunion.<br />

Le parcours principal est chronologique ; il couvre <strong>la</strong> venue au monde de l’enfant, de<br />

l’imminence de l’accouchement, jusqu’à ses premiers quarante jours correspondant à sa<br />

venue sociale au monde. Il s’agit donc de <strong>la</strong> venue au monde d’un enfant né à terme, sans<br />

problèmes dans un contexte médicalisé, ici <strong>et</strong> maintenant. S’ajoutent <strong>des</strong> parcours parallèles<br />

d’hier <strong>et</strong> d’ailleurs, <strong>des</strong> vécus <strong>et</strong> <strong>des</strong> pratiques issues de ces autres cultures, <strong>des</strong> traditions<br />

de générations précédentes ainsi que <strong>des</strong> naissances plus problématiques.<br />

C’est une exposition très <strong>et</strong>hnographique, moins biologique qu’elle n’aurait pu l’être.<br />

L’aspect médical, qui est important, est vu comme une pratique au même titre que les autres<br />

pratiques traditionnelles <strong>des</strong> différentes cultures évoquées.<br />

La collecte <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s s’est faite dans les différents pays en question, auprès d’ institutions en<br />

<strong>France</strong> <strong>et</strong> également auprès de collections privées.<br />

Pour les témoignages, <strong>des</strong> interviews ont étés réalisés par <strong>des</strong> associations ; ils constituent<br />

une contre-culture par rapport au discours <strong>des</strong> scientifi ques surtout, concernant <strong>la</strong> douleur<br />

<strong>et</strong> les soins <strong>des</strong> l’accouchées.<br />

L’exposition vise à amener chaque visiteur à réfl échir sur ses expériences personnelles<br />

autant qu’à comprendre les enjeux culturels, sociaux, médicaux liés à <strong>la</strong> naissance.<br />

Le centre de ressources en ligne<br />

Le site intern<strong>et</strong> http://www.mnhn.fr/naissances est conçu comme un véritable centre de<br />

ressources en ligne, composé d’une base documentaire multimédia : photos, vidéos, audio,<br />

sites...<br />

Bonne visite !

annexes<br />

02<br />

P<strong>la</strong>n de l’exposition<br />

Légen<strong>des</strong><br />

P : poster V : vitrine A : album F : fi che DVD ou CD<br />

F Annexes01 : Bienvenue !<br />

L es fi ches annexes 01 à 04 v<br />

ous aideront à F Annexes02 : P<strong>la</strong>n de l’exposition<br />

prendre en ma in <strong>et</strong> à appré hender l’exposit ion. F<br />

Annexes03 : Les vitrines<br />

F Annexes04 : Inventaire détaillé<br />

L es fi ches annexes 05 à 08<br />

seront <strong>des</strong> annexes F Annexes05 : Le glossaire<br />

utiles pour toutes les étapes de discussions.<br />

F<br />

Annexes06 : Les mots de <strong>la</strong> naissance<br />

F Annexes07 : Repères chronologiques<br />

F Annexes08 : Bibliographie<br />

1- PRELUDE<br />

P01 : introduction<br />

DVD 1 : Prélude (milk <strong>et</strong> fo<strong>et</strong>oscopie)<br />

2- ACCOUCHER<br />