301 A EPISTEMOLOGIE DE LA GEO.pdf - le site de GUY Kouassi

301 A EPISTEMOLOGIE DE LA GEO.pdf - le site de GUY Kouassi

301 A EPISTEMOLOGIE DE LA GEO.pdf - le site de GUY Kouassi

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

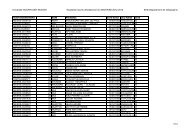

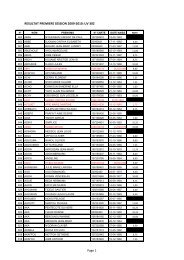

UNIVERSITE <strong>DE</strong> COCODY Année académique 2008-2009<br />

UFR/SHS<br />

INSTITUT <strong>DE</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE TROPICALE<br />

LICENCE / MAÎTRISE <strong>DE</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE<br />

UV <strong>301</strong>A / 401A<br />

COURS D’<strong>EPISTEMOLOGIE</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE<br />

Prof : Jérôme ALOKO - N’GUESSAN<br />

1

<strong>EPISTEMOLOGIE</strong> ET HISTOIRE <strong>DE</strong> <strong>LA</strong><br />

<strong>GEO</strong>GRAPHIE<br />

NIVEAUX : LICENCE (UV <strong>301</strong>-A) – MAITRISE (UV 401-A)<br />

Prof. ALOKO-NGUESSAN Jérôme<br />

………………………………………………………………………………………….<br />

P<strong>LA</strong>N <strong>DE</strong> COURS<br />

INTRODUCTION<br />

<strong>DE</strong>FINITIONS<br />

I.- <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE ANTIQUE : <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE UNE SCIENCE ANCIENNE<br />

II. LES PREMISSES D’UNE <strong>GEO</strong>GRAPHIE MO<strong>DE</strong>RNE<br />

III. LES PREMISSES ET L’EMERGENCE <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> NOUVELLE <strong>GEO</strong>GRAPHIE<br />

IV. ESPACE ECOLOGIQUE VERSUS ESPACE <strong>GEO</strong>GRAPHIQUE<br />

V. ESPACE <strong>GEO</strong>GRAPHIQUE, UNE CONSTRUCTION <strong>DE</strong> L’HISTOIRE, <strong>DE</strong> <strong>LA</strong><br />

CULTURE<br />

VI. <strong>LA</strong> SCIENCE <strong>GEO</strong>GRAPHIQUE ? QU EST-CE ? POUR QUOI FAIRE ?<br />

VII L’OBJET <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE<br />

VIII. LES METHO<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE<br />

- <strong>le</strong>s théories<br />

- <strong>le</strong>s modè<strong>le</strong>s<br />

- <strong>le</strong>s lois<br />

- <strong>le</strong> déterminisme<br />

- <strong>le</strong> structuralisme<br />

- l’analyse systémique<br />

- la métho<strong>de</strong> empirique ou inductive<br />

- la métho<strong>de</strong> hypothético-déductive ou théorique<br />

- la cartographie<br />

- <strong>le</strong>s S.I.G.<br />

2

INTRODUCTION<br />

La géographie donne rarement l’occasion <strong>de</strong> longs développements en matière<br />

d’épistémologie. Avant 1980, <strong>le</strong> thème avait à peine été abordé. Depuis, la nécessaire<br />

réf<strong>le</strong>xion épistémologique a trouvé sa place dans la discipline géographique. Mais à quoi<br />

répond ce besoin ? El<strong>le</strong> part <strong>de</strong> cette question : La géographie est-el<strong>le</strong> une science ? Cette<br />

question apparaissait déjà dans la première « Géographie Universel<strong>le</strong> (1810) écrite par Malte-<br />

Brun.<br />

C’est qu’une science géographique suppose :<br />

- <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s techniques éprouvées,<br />

- une présentation <strong>de</strong> sa problématique,<br />

- <strong>de</strong>s hypothèses testab<strong>le</strong>s,<br />

- un choix <strong>de</strong> concepts <strong>de</strong>stinés à rendre intelligib<strong>le</strong> <strong>le</strong> phénomène étudié,<br />

- la confrontation <strong>de</strong> ces concepts avec d’autres concepts pour expliquer la cohérence<br />

<strong>de</strong> la démarche géographique<br />

- l’élaboration <strong>de</strong> modè<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> théories géographiques<br />

- <strong>le</strong> test <strong>de</strong> ces modè<strong>le</strong>s et théories pour construire un champ d’explication <strong>de</strong> la<br />

discipline géographique.<br />

La géographie qui revendique la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> l’espace et plus encore, se veut « une science<br />

<strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> l’espace et <strong>de</strong>s pratiques spatia<strong>le</strong>s humaines » ne pouvait pas ignorer ses<br />

préoccupations.<br />

Dans la géographie contemporaine, <strong>le</strong>s dates essentiel<strong>le</strong>s se regroupent en cinq pério<strong>de</strong>s :<br />

- <strong>de</strong>puis l’aube <strong>de</strong>s temps<br />

- autour <strong>de</strong>s années 1800<br />

- entre 1918 et 1940<br />

- entre 1945 et 1975<br />

- après 1975<br />

Définitions<br />

L’épistémologie<br />

L’épistémologie ne signifie pas histoire ; en revanche, l’épistémologie d’une discipline<br />

ancienne comme la géographie se construit autour <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la discipline géographique.<br />

L’Epistémologie, du grec épistèmê « science » et logos « étu<strong>de</strong> » est « l’étu<strong>de</strong> critique <strong>de</strong>s<br />

sciences, <strong>de</strong>stinée à déterminer <strong>le</strong>ur origine logique, <strong>le</strong>ur va<strong>le</strong>ur et <strong>le</strong>ur portée. On peut en<br />

déduire que c’est la théorie <strong>de</strong>s sciences ; el<strong>le</strong> vise trois objectifs :<br />

· Un objectif <strong>de</strong> connaissance <strong>de</strong> la pensée dominante, c’est-à-dire la recherche <strong>de</strong>s<br />

problématiques majeures<br />

· Un objectif méthodologique pour faire saisir <strong>le</strong>s modalités d’acquisition et<br />

d’organisation <strong>de</strong>s connaissances qui seront utilisées<br />

· Un objectif <strong>de</strong> mise en lumière <strong>de</strong>s démarches privilégiées pour l’organisation <strong>de</strong> la<br />

pensée scientifique, allant <strong>de</strong> la col<strong>le</strong>cte <strong>de</strong>s données aux procédures <strong>de</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />

résultats.<br />

3

La géographie donne encore rarement l’occasion <strong>de</strong> longs développements en matière<br />

d’épistémologie. Avant <strong>le</strong>s années 1980, <strong>le</strong> thème avait été à peine abordé en langue française.<br />

Depuis peu la nécessaire réf<strong>le</strong>xion épistémologique a trouvé sa place.<br />

Quelques ouvrages fondateurs marquent cette évolution :<br />

· Les concepts <strong>de</strong> la géographie humaine (A Bailly, 1984) ;<br />

· Les composantes et concepts <strong>de</strong> la géographie physique (M Derruau, 1996)<br />

· Les problématiques <strong>de</strong> la géographie J.-B Racine, H. Reymond, 1981).<br />

· Les éléments d’épistémologie en géographie, 1996 dans la Revue L’espace<br />

géographique ; Qu’est-ce que la géographie J. Scheibling 1994<br />

· Eléments d’épistémologie <strong>de</strong> la géographie A. Bailly & R. Ferras, 1997.<br />

Ces divers ouvrages traitent :<br />

- <strong>le</strong>s rapports entre l’homme et la terre<br />

- <strong>le</strong>s moyens et <strong>le</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la connaissance géographique<br />

- <strong>le</strong>s nouveaux aspects <strong>de</strong> la discipline<br />

- la nouveauté <strong>de</strong>s approches et <strong>de</strong>s résultats<br />

- l’utilité <strong>de</strong>s nouvel<strong>le</strong>s démarches<br />

- la géographie quantitative<br />

- la simulation informatique<br />

- <strong>le</strong>s connaissances géographiques<br />

- la chorématique (chorème R. Brunet, du grec khorê : lieu, espace particulier)<br />

- l’espace géographique<br />

- l’objet <strong>de</strong> la géographie comme corps <strong>de</strong> savoir spécifique dans <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> scientifique<br />

- la définition <strong>de</strong> la géographie<br />

- l’examen <strong>de</strong>s concepts <strong>le</strong>s plus opératoires<br />

- <strong>le</strong> domaine <strong>de</strong> la géographie avec ses marges et ses limites<br />

- <strong>le</strong>s emprunts et <strong>le</strong>s échanges avec <strong>le</strong>s disciplines voisines<br />

- <strong>le</strong> discours géographique revu à travers <strong>le</strong>s textes fondateurs<br />

- l’histoire <strong>de</strong> la géographie en gran<strong>de</strong>s étapes<br />

- <strong>le</strong>s changements <strong>de</strong> paradigmes<br />

La Géographie<br />

La Géographie est définie comme la science ayant pour objet l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s phénomènes<br />

physiques, biologiques, humains, localisés à la surface du globe terrestre, et spécia<strong>le</strong>ment,<br />

l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur répartition, <strong>de</strong>s forces qui <strong>le</strong>s gouvernent, et <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs relations réciproques.<br />

C’est aussi la réalité physique biologique, humaine qui fait l’objet d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la science<br />

géographique. Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> l’espace et <strong>de</strong>s pratiques spatia<strong>le</strong>s qui en résultent.<br />

La géographie est une science d’observation, <strong>de</strong> recherche d’explication et <strong>de</strong> tentative<br />

d’analyse. La géographie est science <strong>de</strong> la différence et <strong>de</strong> l’unité appréhendées dans <strong>le</strong>s<br />

limites imposées par la nature ou héritées <strong>de</strong>s constructions <strong>de</strong> l’histoire. En tant que science,<br />

el<strong>le</strong> a un objet d’observation et ses moyes d’observation disponib<strong>le</strong> pour l’étudier.<br />

4

L’Histoire<br />

A ce sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> notre propos, comment définir l’histoire :<br />

1. étymologie « récits <strong>de</strong> faits mémorab<strong>le</strong>s »connaissance ou relation <strong>de</strong>s événements du<br />

passé, <strong>de</strong>s faits relatifs à l’évolution <strong>de</strong> l’humanité (d’un groupe social, d’une activité<br />

humaine), qui sont dignes ou jugés dignes <strong>de</strong> mémoire ; <strong>le</strong>s événements ou <strong>le</strong>s faits ainsi<br />

relatés.<br />

2. La partie <strong>de</strong>s connaissances humaines, reposant sur l’observation et la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s faits,<br />

et dont l’acquisition met en jeu la mémoire, opposée à la philosophie, à la science.<br />

3. récits d’actions, d’événements réels ou imaginaires.<br />

Comment peut-on faire une synthèse <strong>de</strong> ce long processus <strong>de</strong> construction <strong>de</strong> ce coup<strong>le</strong><br />

homme / espace dans <strong>le</strong> temps ? Comment restituer la place <strong>de</strong> l’histoire dans cette<br />

construction ?<br />

I- <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE ANTIQUE : <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE, UNE SCIENCE ANCIENNE<br />

En fait, la géographie a d’antiques origines, grecques, latines, chinoises, arabes : A l’ origine,<br />

ce sont <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions à but militaire, ou économique ainsi que l’inventaire <strong>de</strong>s richesses en<br />

ressources humaines ou minéra<strong>le</strong>s. Ce sont <strong>le</strong>s explorations et <strong>le</strong>s conquêtes qui rythment<br />

cette évolution ; la transcription du voyage est trip<strong>le</strong>, mathématique, à travers <strong>le</strong> calage <strong>de</strong>s<br />

coordonnées, cel<strong>le</strong>s-ci s’accompagnent d’un effort <strong>de</strong> restitutions cartographiques même<br />

sommaires <strong>de</strong> ces lieu visités ; enfin <strong>le</strong>s récits et <strong>le</strong>s écrits.<br />

Dans l’ensemb<strong>le</strong>, la géographie antique s’oriente vers <strong>le</strong>s voyages, récits, cartes, mesures,<br />

découvertes, l’essentiel <strong>de</strong> ce qui permet <strong>de</strong> connaître <strong>le</strong> bassin méditerranéen.<br />

Hérodote (-Vè JC géographe et historien) ; Pythéas (-IVè J.C, géographe et astronome)<br />

;Erastosthène d’A<strong>le</strong>xandrie (-IIIè J.C. géographe et mathématicien) ; Hipparque (-IIè J.C.<br />

astronome et géographe) ; Strabon (+Iè sièc<strong>le</strong> ) ; Ptolémée (+IIès. Historien et explorateur)<br />

jalonnent cette histoire et contribuent à l’enrichissement <strong>de</strong> la discipline géographique en<br />

gestation.<br />

Le moyen-âge est celui <strong>de</strong>s redécouvertes, <strong>de</strong>s savoirs transmis ; <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> médiéval est<br />

surtout arabe avec l’appui technique <strong>de</strong> la bousso<strong>le</strong>.<br />

La fin du moyen- âge s’accompagne <strong>de</strong> la découverte <strong>de</strong> nouveaux mon<strong>de</strong>s en Afrique, en<br />

Asie…<br />

De l ‘antiquité à l’époque mo<strong>de</strong>rne, l’histoire <strong>de</strong> la géographie se dérou<strong>le</strong> sans discontinuité<br />

majeure. Magellan, Guillaume <strong>de</strong> Rubrouck, Marco Polo, Ibn Khaldoum et Ibn Batuta,<br />

Ptolémée, Christophe Colomb, Bougainvil<strong>le</strong>, La Pérouse Cook, Numa Broc. La connaissance<br />

du globe est extensive : ses mers, ses océans, ses continents, ses reliefs et ses climat, sa faune<br />

anima<strong>le</strong> ou humaine.<br />

Jusqu’au XIXè sièc<strong>le</strong>, la géographie comporte toujours <strong>le</strong> doub<strong>le</strong> visage acquis dès<br />

l’Antiquité, cette alliance <strong>de</strong> la connaissance astronomique et physique du globe et <strong>de</strong> la<br />

<strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s pays explorés et <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s qui <strong>le</strong>s habitent.<br />

5

En ce moment–là, on peut dire que la l’exploration du mon<strong>de</strong> s’achève, la nomenclature <strong>de</strong>s<br />

lieux est presque complète, la définition <strong>de</strong>s coordonnées est acquise pour chaque lieu. Estce<br />

pour autant la fin <strong>de</strong> la géographie ?<br />

II- LES PREMISSES <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE MO<strong>DE</strong>RNE<br />

L’apport <strong>de</strong> la philosophie al<strong>le</strong>man<strong>de</strong><br />

Au contraire, une nouvel<strong>le</strong> ère commence pour une géographie renouvelée par son<br />

enracinement dans la philosophie <strong>de</strong>s Lumières et dans la philosophie al<strong>le</strong>man<strong>de</strong>. Les <strong>de</strong>ux<br />

plus grands représentants <strong>de</strong> cette philosophie KANT (1724-1804) et HEGEL (1770-1831) se<br />

sont intéressés à la géographie. La relation entre <strong>le</strong>s conditions climatiques et la répartition<br />

<strong>de</strong>s races à la surface du globe <strong>de</strong> même que <strong>le</strong> temps, l’espace, <strong>le</strong>s hommes, <strong>le</strong>ur histoire sont<br />

au centre <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs réf<strong>le</strong>xions « Géographie physique » (KANT, 1757)<br />

Les géographes al<strong>le</strong>mands du XIXè sièc<strong>le</strong> A<strong>le</strong>xan<strong>de</strong>r<br />

Von Humboldt (1769-11859) est souvent considéré comme <strong>le</strong> vrai fondateur <strong>de</strong> la géographie<br />

mo<strong>de</strong>rne ; en réalité il est entre <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux géographies : cel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s explorateurs et cel<strong>le</strong> qui, au<br />

<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription, cherche l’explication <strong>de</strong>s phénomènes recensés.<br />

Karl RITTER (1779-1859) est un pédagogue <strong>de</strong> la géographie. Son oeuvre maîtresse, La<br />

géographie dans ses rapports avec la nature et l’histoire <strong>de</strong> l’humanité. Il recherche dans <strong>le</strong>s<br />

rapports <strong>de</strong>s hommes à <strong>le</strong>ur milieu, <strong>le</strong>s causes <strong>de</strong>s inégalités du progrès <strong>de</strong> la civilisation.<br />

Friedrich RATZEL (1844-1904, fondateur <strong>de</strong> l’oecologie, cette science qui étudie «<strong>le</strong>s<br />

mutuel<strong>le</strong>s relations <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s organismes vivants dans un seul et même lieu, <strong>le</strong>ur adaptation<br />

au milieu qui <strong>le</strong>s environne». Considéré comme l’initiateur <strong>de</strong> la géographie<br />

environnementaliste, il s’intéresse aussi à la géographie historique qui se préoccupe <strong>de</strong><br />

l’histoire <strong>de</strong>s Etats et <strong>de</strong> la géopolitique.<br />

On retrouve un fond commun chez tous ces géographes al<strong>le</strong>mands. Ils sont tous naturalistes ;<br />

ils s’intéressent à l’homme parce qu’il est un être <strong>de</strong> la nature. Le rapport <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong><br />

l’homme est à sens unique : <strong>de</strong> la nature vers l’homme et jamais l’inverse. Comme dit<br />

RITTER, l’objet <strong>de</strong> la géographie est d’étudier «l’influence fata<strong>le</strong> <strong>de</strong> la nature». Le<br />

déterminisme est absolu. La diversité du mon<strong>de</strong> provient <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong>s milieux et, plus<br />

que <strong>le</strong>s sociétés, ce sont <strong>le</strong>s races, mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> différenciation <strong>de</strong>s hommes, qui expriment la<br />

pluralité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>stins <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s.<br />

L’éco<strong>le</strong> française <strong>de</strong> géographie<br />

El<strong>le</strong> est héritière <strong>de</strong> la géographie al<strong>le</strong>man<strong>de</strong>. C’est VIDAL <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> B<strong>LA</strong>CHE qui l’inaugure.<br />

Certes <strong>le</strong> terrain avait été défriché par quelques précurseurs.<br />

Malte-BRUN (1810-1820 : publie la Géographie universel<strong>le</strong>, faisant <strong>le</strong> point <strong>de</strong>s<br />

connaissances du mon<strong>de</strong>.<br />

Elisée Reclus (1830-1905) ; pour lui, la terre et l’homme sont liés par une solidarité<br />

harmonieuse. Sa formu<strong>le</strong> « la terre constitue <strong>le</strong> corps <strong>de</strong> l’humanité et l’homme, à son tour, est<br />

6

l’âme <strong>de</strong> la terre ». Il, publie une « Géographie Universel<strong>le</strong> » en 19 volumes (<strong>de</strong> 1875 à1794)<br />

dans laquel<strong>le</strong> il allie <strong>de</strong>scription du paysage et recherche d’explications. Histoire, conditions<br />

naturel<strong>le</strong>s sont éga<strong>le</strong>ment évoquées pour caractériser <strong>le</strong>s régions décrites.<br />

Emi<strong>le</strong> Levasseur (1828-1911), historie <strong>de</strong>venu géographe par l’histoire économique.<br />

Vidal <strong>de</strong> la Blache (1845-1918), c’est <strong>le</strong> premier géographe universitaire français, mais <strong>de</strong><br />

formation d’historien. « La géographie, n’est pas la science <strong>de</strong>s hommes, el<strong>le</strong> est cel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />

lieux.»<br />

Après <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> géographie historique sur Héro<strong>de</strong>, d’Attique, Ptolémée, et Marco Polo, il<br />

commence à réfléchir sur <strong>le</strong>s rapports entre la nature et l’homme. En s’inspirant <strong>de</strong> Humboldt,<br />

Ritter et Haeckel. Pour lui, la géographie fait partie <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> la nature. Il ne nie pas à la<br />

géographie d’étudier l’homme, mais l’homme doit être analysé sous ses rapports et sous<br />

l’influence du milieu physique. Il introduit la notion <strong>de</strong> « genre <strong>de</strong> vie », pour rendre compte<br />

<strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> l’homme à son milieu dans <strong>de</strong>s sociétés enclines à la reproduction ou pas <strong>de</strong>s<br />

mêmes formes d’organisation socia<strong>le</strong> et économique dans <strong>le</strong>ur rapports à <strong>le</strong>ur environnement.<br />

Quel<strong>le</strong> est la place d l’homme dans la géographie vidalienne ? La géographie est la science<br />

<strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> l’homme au milieu et <strong>le</strong> milieu est, par définition naturel. Doit-on étudier<br />

l’homme pour lui-même en géographie ? Non ! c’est par <strong>le</strong>s établissements qu’il crée à la<br />

surface du sol, par l’action qu’il exerce sur <strong>le</strong>s f<strong>le</strong>uves, sur <strong>le</strong>s formes <strong>de</strong> relief, sur la flore,<br />

sur la faune et tout l’équilibre du mon<strong>de</strong> qu’il appartient à la géographie ».<br />

Par exemp<strong>le</strong>, « <strong>le</strong>s conditions géographiques », ce sont <strong>le</strong>s conditions naturel<strong>le</strong>s.<br />

L’explication <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> population est toujours à rechercher dans <strong>le</strong>s<br />

contraintes et <strong>le</strong>s facteurs d’ordre naturel. Aujourd’hui on admet que la distribution <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>nsités dans <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> répond à <strong>de</strong>s facteurs nombreux et multip<strong>le</strong>s. L’histoire, <strong>le</strong>s conditions<br />

du milieu et l’influence <strong>de</strong>s progrès économiques et <strong>de</strong> la diffusion <strong>de</strong>s innovations se<br />

combinent souvent.<br />

Les facteurs physiques<br />

- l’influence du climat : <strong>le</strong> froid, la sécheresse et la cha<strong>le</strong>ur humi<strong>de</strong><br />

- l’influence du relief : l’altitu<strong>de</strong>, <strong>le</strong> volume <strong>de</strong>s reliefs, la nature <strong>de</strong>s terrains et <strong>le</strong>s<br />

formes <strong>de</strong> la topographie.<br />

Les facteurs historiques<br />

Les facteurs historiques sont incomparab<strong>le</strong>ment plus importants que <strong>le</strong>s facteurs physiques<br />

dans l’explication <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nsités.<br />

- l’influence <strong>de</strong> l’ancienneté du peup<strong>le</strong>ment<br />

- l’influence <strong>de</strong>s migrations <strong>de</strong> population<br />

- l’influence <strong>de</strong>s progrès économiques et <strong>de</strong> la diffusion <strong>de</strong>s innovations. (cyc<strong>le</strong>s<br />

démographiques avec révolutions agrico<strong>le</strong> et industriel<strong>le</strong>, révolutions économiques).<br />

Vidal monte une propension pour la géographie régiona<strong>le</strong> cadre d’excel<strong>le</strong>nce pour une étu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> géographie physique ou naturel<strong>le</strong> à finalité humaine. Quel type <strong>de</strong> région retenir ? La<br />

7

éponse est logique pour Vidal. La région ne peut être bornée que par <strong>le</strong>s conditions <strong>de</strong><br />

l’unicité offerte par <strong>le</strong> milieu naturel : la région naturel<strong>le</strong>, tel<strong>le</strong> que définie par l’unicité <strong>de</strong><br />

traits physiques (relief, climat, végétation, sol…). Son oeuvre : Tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> la géographie <strong>de</strong> la<br />

France (1903) sert d’introduction à l’histoire <strong>de</strong> France d’Ernest Lavisse ; c’est une<br />

<strong>de</strong>scription raisonnée <strong>de</strong>s « pays » <strong>de</strong> France, réalisée sur <strong>le</strong> mo<strong>de</strong> littéraire. Chaque unité <strong>de</strong><br />

paysage se distingue <strong>de</strong> sa voisine, par la géologie qui « détermine »son paysage naturel et<br />

son utilisation par <strong>le</strong>s hommes. De l’exploration du mon<strong>de</strong>, la géographie <strong>de</strong>vient une analyse<br />

fine <strong>de</strong>s campagnes <strong>de</strong> françaises.<br />

Max Sorre est <strong>le</strong> <strong>de</strong>rnier représentant d’une géographie vidalienne dominée par une tonalité<br />

ruraliste.<br />

La géographie comme nécessité <strong>de</strong> l’unité et <strong>de</strong> la synthèse sur la pério<strong>de</strong> post vidalienne<br />

Unité et synthèse sont <strong>le</strong>s thèmes majeurs <strong>de</strong>s successeurs <strong>de</strong> la génération vidalienne. A<br />

Chol<strong>le</strong>y, J. Tricart, M <strong>le</strong> Lannou, R.Blanchard, A.Meynier, P.George, J.Dresch, J.Beaujeu-<br />

Garnier, Ph. Pinchemel…insistent sur la nécessité <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r l’unité <strong>de</strong> la géographie<br />

parce qu’el<strong>le</strong> est science <strong>de</strong> synthèse.<br />

Selon Beujeu-Garnier, ce qui fait sa particularité <strong>de</strong> la géographie, c’est qu’el<strong>le</strong> est à la<br />

recherche <strong>de</strong>s rapports entre <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> nature différente, <strong>le</strong> cadre naturel et <strong>le</strong>s<br />

sociétés…La géographie est l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs interrelations, <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs combinaison associant<br />

inéluctab<strong>le</strong>ment phénomènes physiques- donc science <strong>de</strong> la Terre- et faits humains- donc<br />

sciences socia<strong>le</strong>s et économiques. El<strong>le</strong> se trouve être une discipline carrefour.<br />

III. LES PREMISSES ET L’EMERGENCE <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> NOUVELLE <strong>GEO</strong>GRAPHIE<br />

Le contexte américain se prêtait à un renouvel<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> l’approche géographique et spatia<strong>le</strong>.<br />

D’un côté, la poussée urbaine observée aux Etats Unis au début du XXè sièc<strong>le</strong> donne<br />

l’occasion aux sociologues et à quelques géographes d’initier une réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong><br />

fonctionnement <strong>de</strong> la vil<strong>le</strong>.<br />

De l’autre côté, l’aptitu<strong>de</strong> à théoriser <strong>de</strong>s philosophes, économistes et géographes al<strong>le</strong>mands<br />

donne lieu à un courant <strong>de</strong> pensée et <strong>de</strong> réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong>s localisations et l’analyse <strong>de</strong> l’espace.<br />

-EZA PARK fondateur <strong>de</strong> l’Eco<strong>le</strong> <strong>de</strong> Chicago<br />

-Les modè<strong>le</strong>s <strong>de</strong> BURGESS, HOYT, HARRIS et HULLMAN<br />

-Les modè<strong>le</strong>s économiques appliquées à l’espace<br />

IV.ESPACE ECOLOGIQUE VERSUS ESPACE <strong>GEO</strong>GRAPHIQUE<br />

La production <strong>de</strong> l’espace est un processus continu tout au long <strong>de</strong> l’histoire humaine.<br />

Autrefois, l’homme était face à face avec la nature. Comme tous <strong>le</strong>s primates dont il est issu,<br />

l’homme a vécu d’abord comme un être écologique. Progressivement, il a appris à dompter la<br />

nature, à adapter la nature à son usage exclusif. Les <strong>de</strong>ux créations : cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’homme et cel<strong>le</strong><br />

<strong>de</strong> son espace sont parallè<strong>le</strong>s et inter-dépendants. La vie a surgi dans <strong>le</strong>s océans il y a 3,8<br />

milliards d’années et sur terre voici maintenant 350 millions d’années. Il y a 7 millions<br />

8

d’années, <strong>de</strong>ux primates, Toumaï au Tchad, Orrorin au Kenya apparaissent comme <strong>le</strong>s<br />

ancêtres connus <strong>le</strong>s plus lointains à ce jour <strong>de</strong> ce qui constituera plus tard, l’espèce humaine.<br />

Suivront plus tard selon la loi <strong>de</strong> l’évolution, d’autres espèces <strong>de</strong> primates, l’australopithèque<br />

( 2 millions d’années pus tard), l’Homo habilis et l’homo rolfensis (3 millions d’années plus<br />

tard ), l’Homo ergaster ( 1,5 millions d’années plus tard),l’Homo erectus ( 1million d’années<br />

plus tard), l’Homo sapiens et l’Homo hei<strong>de</strong>rlbergensis (100 mi<strong>le</strong> ans plus tard). Une branche<br />

<strong>de</strong> l’homo sapiens évolue vers <strong>le</strong> Néan<strong>de</strong>rtalis. L’Homo sapiens sapiens, l’Homme mo<strong>de</strong>rne il<br />

y a 160 000 avant J.C.Le cerveau a connu <strong>de</strong>s évolutions au cours <strong>de</strong>s ages ; celui-ci est<br />

beaucoup plus sophistiqué que celui <strong>de</strong>s autres primates. Il est un être sociab<strong>le</strong>, vivant en<br />

communauté, organisée en tribus plus vastes ; feu, vêtements, armes, communications,<br />

langues, rites, histoires sont quelques éléments d’une culture naissante. Après une longue<br />

errance, ponctuée par une vie <strong>de</strong> cueil<strong>le</strong>tte, <strong>de</strong> chasse et <strong>de</strong> pêche, l’homme se stabilise un peu<br />

dans <strong>de</strong>s huttes sophistiquées qu’ils construisent pour protéger sa famil<strong>le</strong> <strong>de</strong>s intempéries et<br />

<strong>de</strong>s aléas <strong>de</strong> la vie sauvage.<br />

Partie <strong>de</strong> quelques foyers isolés, l’humanité s’est, au cours <strong>de</strong>s millénaires, répandue à la<br />

surface <strong>de</strong> la terre .Dans <strong>le</strong> même mouvement, « l’espace écologique » reculait <strong>de</strong>vant<br />

«l’espace géographique.»<br />

V. ESPACE <strong>GEO</strong>GRAPHIQUE, UNE CONSTRUCTION <strong>DE</strong> L’HISTOIRE, <strong>DE</strong> <strong>LA</strong><br />

CULTURE<br />

La création <strong>de</strong> l’espace géographique commence au Néolithique quand l’Homme expulse <strong>le</strong>s<br />

autres êtres vivants d’un espace écologique pour y instal<strong>le</strong>r ses cultures, ses troupeaux, ses<br />

champs, son systèmes <strong>de</strong> peup<strong>le</strong>ment ( habitations) et un système <strong>de</strong> relations physiques<br />

(pistes et sentiers pour ses besoins <strong>de</strong> relations ( mariages , vi<strong>site</strong>s , trocs, commerce…). Ce<br />

modè<strong>le</strong> spatial historique fut, en gros, l’environnement <strong>de</strong>s civilisations agrico<strong>le</strong>s. L’espace<br />

industriel et urbain actuel <strong>de</strong> la société mo<strong>de</strong>rne est un produit <strong>de</strong> la volonté <strong>de</strong> construction<br />

d’un espace géographique nouveau avec <strong>de</strong>s moyens d’action mis en oeuvre par la<br />

technologie scientifique.<br />

Aujourd’hui, l’homme est préoccupé par son futur proche et lointain, celui <strong>de</strong> ses enfants et<br />

petits enfants ; il s’efforce <strong>de</strong> construire un espace géographique qu’il croit à même <strong>de</strong><br />

répondre aux aspirations <strong>de</strong>s générations futures.<br />

Cette succession dans <strong>le</strong> temps <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l’espace reflète <strong>le</strong>s gran<strong>de</strong>s phases<br />

<strong>de</strong> la construction <strong>de</strong> la thématique <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la géographie.<br />

L’Homme est un « animal » agressivement territorial car c’est toujours à l’intérieur <strong>de</strong> limites<br />

précises qu’il réalise son projet d’organisation <strong>de</strong> l’espace. (Droit foncier) ; la raison ?<br />

L’homme est génétiquement codé comme un être social et territorial. Comme <strong>le</strong>s animaux<br />

l’homme a la capacité <strong>de</strong> se reproduire. A la différence <strong>de</strong>s animaux, l’homme a <strong>de</strong>s<br />

potentialités lui permettant <strong>de</strong> créer, d’innover, <strong>de</strong> prévoir. « ’Homme est un créateur <strong>de</strong><br />

finalités ». (Henri Laborit).<br />

Ainsi, fina<strong>le</strong>ment, la société naît, fruit <strong>de</strong> la convergence <strong>de</strong>s projets individuels ou <strong>de</strong><br />

groupes. ; Puis la culture, fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> toute société, se constitue et sou<strong>de</strong> la communauté<br />

autour <strong>de</strong> va<strong>le</strong>urs partagées. Selon Jean Ladrière, la culture est l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s institutions<br />

9

considérées à la fois dans <strong>le</strong>ur aspect fonctionnel et dans <strong>le</strong>ur aspect normatif, en <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s<br />

s’exprime une certaine totalité socia<strong>le</strong> et qui représentent pour <strong>le</strong>s individus appartenant à<br />

cette totalité, <strong>le</strong> cadre obligatoire qui façonne <strong>le</strong>ur personnalité, <strong>le</strong>ur prescrit <strong>le</strong>urs possibilités<br />

et trace en quelque sorte à l’avance <strong>le</strong> schéma <strong>de</strong> vie dans <strong>le</strong>quel <strong>le</strong>ur existence concrète<br />

pourra s’insérer ».<br />

La culture propose aux hommes une forme et un sens à donner à <strong>le</strong>ur vie en commun. ; El<strong>le</strong><br />

règ<strong>le</strong> <strong>le</strong>urs rapports entre eux et avec <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> extérieur. Une <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> la culture est<br />

d’organiser un milieu socio-spatial propre aux hommes et où ils puissent s’épanouir. El<strong>le</strong><br />

évolue, se transforme, s’enrichit au cours <strong>de</strong>s sièc<strong>le</strong>s, <strong>de</strong> toute l’expérience humaine acquise<br />

au contact <strong>de</strong> la réalité, <strong>de</strong> toute l’ingéniosité déployée pour répondre aux défis que lance<br />

l’environnement diversifié <strong>de</strong> la planète. »<br />

L’espace géographique est un produit social : c’est là une évi<strong>de</strong>nce. L’observation <strong>de</strong>s faits<br />

révè<strong>le</strong> un parallélisme entre <strong>le</strong> fait spatial et <strong>le</strong> fait social. La géographie se propose <strong>de</strong> saisir<br />

non pas <strong>le</strong> fait spatial en soi, mais ses rapports qui l’i<strong>de</strong>ntifient et l’expliquent ; c’est pourquoi<br />

el<strong>le</strong> recherche <strong>le</strong>s régularités entre l’espace et la société. L’historien BRAU<strong>DE</strong>L F. cité par un<br />

éminent géographe, <strong>le</strong> Professeur HIL<strong>DE</strong>BERT ISNARD <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Nice, écrit « la<br />

géographie me semb<strong>le</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la société, ou, pour al<strong>le</strong>r jusqu’au bout <strong>de</strong> ma pensée, l’étu<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> la société par l’espace.»<br />

En fait la société et l’espace sont un coup<strong>le</strong> au centre <strong>de</strong>s préoccupations <strong>de</strong>s géographes<br />

comme <strong>de</strong>s historiens (société et Etats ou territoires.)<br />

VI. <strong>LA</strong> SCIENCE <strong>GEO</strong>GRAPHIQUE POUR QUOI FAIRE ?<br />

La science géographique suscite souvent <strong>de</strong>s questionnements assez curieux sur ses finalités ;<br />

on peut y répondre pour affirmer son rô<strong>le</strong> dans la société, consistant en :<br />

1. La transmission <strong>de</strong>s connaissances géographiques <strong>de</strong>stinées à mieux faire comprendre <strong>le</strong><br />

mon<strong>de</strong> où nous vivons<br />

2. L’application d’un savoir-faire qui trouve à s’employer dans l’aménagement du territoire<br />

3. L’invitation au voyage<br />

4. La lutte <strong>de</strong>s sociétés humaines pour dominer <strong>le</strong>s milieux inhospitaliers : régions polaires,<br />

régions désertiques, montagnes<br />

5. Le souci <strong>de</strong> l’environnement<br />

6. L’appel à la naissance <strong>de</strong> nouvel<strong>le</strong>s régions et <strong>de</strong> nouvel<strong>le</strong>s nations et la délimitation <strong>de</strong><br />

<strong>le</strong>urs territoires<br />

10

VII. OBJET <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE : LE TEMPS, LE POUVOIR ET <strong>LA</strong><br />

TERRITORIALITE<br />

Cette thématique vient d’illustrer <strong>le</strong> renouvel<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> l’épistémologie <strong>de</strong> la géographie ; el<strong>le</strong><br />

montre aussi comment la géographie est capab<strong>le</strong> d’emprunter <strong>de</strong>s concepts à d’autres<br />

disciplines pour <strong>le</strong>s mettre au service d’une approche origina<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’objet géographique<br />

Pouvoir, autorité, domination ou influence sont <strong>de</strong>s catégories définies par Max Weber ; ils<br />

varient en fonction <strong>de</strong>s doctrines et <strong>de</strong> ceux qui <strong>le</strong>s exercent ou <strong>le</strong> subissent, mais aussi et<br />

surtout en fonction <strong>de</strong> la distance, <strong>de</strong> l’étendue, et <strong>de</strong>s significations que <strong>le</strong>s groupes humains<br />

attachent à l’espace. Cette réf<strong>le</strong>xion généra<strong>le</strong> est nécessaire pour éclairer à grands traits <strong>de</strong>s<br />

relations <strong>de</strong> pouvoir dans <strong>le</strong>s sociétés archaïques, dans <strong>le</strong>s civilisations historiques et dans <strong>le</strong>s<br />

sociétés mo<strong>de</strong>rnes ( ).<br />

Ce faisant, nous nous intéressons seu<strong>le</strong>ment à la partie <strong>de</strong> la géographie politique touchant à<br />

l’architecture spatia<strong>le</strong> <strong>de</strong>s sociétés et pour saisir <strong>le</strong>s jeux asymétriques liés à la gestion du<br />

pouvoir.<br />

La vie socia<strong>le</strong> est inscrite dans l’espace et dans <strong>le</strong> temps. El<strong>le</strong> est faite d’actions sur <strong>le</strong> milieu<br />

et d’interrelations entre <strong>le</strong>s hommes. Pouvoir quelque chose, c’est être en mesure <strong>de</strong> <strong>le</strong><br />

réaliser.<br />

Pouvoir, c’est aussi être en mesure <strong>de</strong> faire faire <strong>le</strong>s choses par <strong>le</strong>s autres ; c’est ainsi que <strong>le</strong><br />

pouvoir <strong>de</strong>vient dissymétrie et déséquilibre.<br />

On distingue plusieurs niveaux :<br />

- <strong>le</strong> pouvoir pur : exécution <strong>de</strong>s ordres sans défaillance<br />

- <strong>le</strong> pouvoir légitime : <strong>le</strong>s sujets acceptent la situation comme allant <strong>de</strong> soi<br />

1. <strong>le</strong> pouvoir pur et l’espace<br />

La relation <strong>de</strong> pouvoir pur est sans doute la forme la plus simp<strong>le</strong> d’exercice du pouvoir. La<br />

dissymétrie est tota<strong>le</strong> ; <strong>le</strong>s ordres donnés par <strong>le</strong> <strong>de</strong>spote doivent être respectées sans<br />

défaillance. L’exercice du pouvoir pur suppose une organisation particulière <strong>de</strong> l’espace. La<br />

division <strong>de</strong> l’espace en aires d’observation et <strong>de</strong> surveillance est un procédé classique.<br />

L’exercice du pouvoir pur implique <strong>de</strong>s coûts considérab<strong>le</strong>s : articulation <strong>de</strong> l’espace en aires<br />

continue, organisation <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur surveillance, mise en place <strong>de</strong> contrô<strong>le</strong> aux limites <strong>de</strong>s<br />

circonscriptions, décompte <strong>de</strong>s assujettis, paiement <strong>de</strong> l’impôt et <strong>de</strong>s taxes, service militaire<br />

obligatoire, obéissance à un co<strong>de</strong> général <strong>de</strong> relations publiques et privées…., nécessité <strong>de</strong><br />

transfert incessant d’informations et <strong>de</strong> renseignements vers <strong>le</strong> haut, d’ordres et d’injonctions<br />

vers la base, la population. En cas <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> pouvoir, <strong>le</strong> détenteur du pouvoir (roi ou<br />

empereur) n’est jamais sûr <strong>de</strong> la fidélité sans fail<strong>le</strong> <strong>de</strong>s intermédiaires : ceux–ci ont intérêt à<br />

développer un pouvoir personnel aux dépens <strong>de</strong> celui du roi. L’absolutisme trouve –là une<br />

limite à la fois économique et spatia<strong>le</strong>. D’où <strong>le</strong> recours à l’espionnage et contre-espionnage.<br />

Le coût <strong>de</strong>s opérations est accru sans garantie <strong>de</strong> succès. L’efficacité du système diminue avec<br />

la distance géographique du siège central. Le système s’alourdit et s’affaiblit en même temps.<br />

2. L’autorité<br />

Dans ce schéma, <strong>le</strong> détenteur du pouvoir tire celui-ci d’un large assentiment populaire, une<br />

sorte d’adhésion <strong>de</strong>s consciences. Le maître apparaît alors comme <strong>le</strong> détenteur d’une autorité<br />

légitime. Il ne lui est plus nécessaire <strong>de</strong> tout contrô<strong>le</strong>r. Chacun reçoit <strong>le</strong>s ordres et <strong>le</strong>s exécute<br />

sans besoin <strong>de</strong> contrô<strong>le</strong> individuel et col<strong>le</strong>ctif. Les réseaux <strong>de</strong> renseignement et <strong>de</strong> contre<br />

11

contre-espionnage <strong>de</strong>viennent superflus. Le grand problème <strong>de</strong> la relation d’autorité est<br />

d’obtenir l’accord <strong>de</strong>s consciences. Les acteurs doivent accepter <strong>de</strong> déléguer <strong>le</strong> droit <strong>de</strong><br />

déci<strong>de</strong>r qu’ils possè<strong>de</strong>nt naturel<strong>le</strong>ment.<br />

Comment expliquer l’origine <strong>de</strong> l’autorité ? El<strong>le</strong> a trois sources selon Max Webber.<br />

- la tradition : dévolution par la coutume<br />

- la raison : <strong>le</strong> contrat social ; Hobbes (-Leviathan ,1651- est <strong>le</strong> précurseur <strong>de</strong> cette idée<br />

Locke ; Rousseau)<br />

- <strong>le</strong> chef charismatique : <strong>de</strong> son propre mouvement, il justifie <strong>le</strong> pouvoir qu’il exerce. ;<br />

un meneur, un <strong>le</strong>a<strong>de</strong>r, un prophète, agissant dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> la psychologie <strong>de</strong> groupe.<br />

- Les implications géographiques, spatia<strong>le</strong>s <strong>de</strong> ces sources <strong>de</strong> pouvoir<br />

- La source traditionnel<strong>le</strong> : conduit à l’acquisition <strong>de</strong>s mêmes va<strong>le</strong>urs, <strong>de</strong>s mêmes principes<br />

supérieurs ; el<strong>le</strong> s’inscrit dans <strong>le</strong>s limites <strong>de</strong>s aires culturel<strong>le</strong>s ; el<strong>le</strong> coûte cher ; <strong>le</strong> prix est<br />

payé par <strong>le</strong>s parents et <strong>le</strong>s groupes sociaux, non par <strong>le</strong> pouvoir traditionnel lui-même.<br />

- La source rationnel<strong>le</strong> : rien ne limite <strong>le</strong>s possibilités d’extension <strong>de</strong> ce modè<strong>le</strong>, aspect<br />

universaliste, avec souvent <strong>de</strong>s bornes nationalistes. El<strong>le</strong> repose sur une suite <strong>de</strong><br />

démonstration ; <strong>le</strong>s écrits et <strong>le</strong>s paro<strong>le</strong>s sont <strong>de</strong>s supports <strong>de</strong> sa diffusion<br />

- La source charismatique : el<strong>le</strong> dépend du contact du <strong>le</strong>a<strong>de</strong>r avec <strong>le</strong>s masses pour sa diffusion<br />

spatia<strong>le</strong>. Avec <strong>le</strong>s mas médias, ses possibilités <strong>de</strong> diffusion sont presque universalistes.<br />

L’autorité, à la différence avec <strong>le</strong> pouvoir pur, ne met pas en jeu directement <strong>le</strong> pouvoir pur ;<br />

pas <strong>de</strong> contrô<strong>le</strong> permanent nécessaire, pas <strong>de</strong> quadrillage fin à assurer. L’espace dans <strong>le</strong>quel<br />

l’autorité se développe est donc mo<strong>de</strong>lé par la perception col<strong>le</strong>ctive : il est présent dans<br />

l’esprit <strong>de</strong> ceux qui se réclament du même souverain (<strong>le</strong> pape et <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> catholique par<br />

exemp<strong>le</strong>).<br />

- L’influence idéologique : La relation d’autorité suppose une action préalab<strong>le</strong><br />

d’uniformisation <strong>de</strong>s croyances ; el<strong>le</strong> est généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> résultat d’un travail en profon<strong>de</strong>ur<br />

relativement indépendant du pouvoir ; c’est l’influence idéologique ; c’est <strong>le</strong> fait <strong>de</strong>s sorciers,<br />

<strong>de</strong>s prêtres, <strong>de</strong>s théoriciens <strong>de</strong> l’ordre social, politique ou économique ; <strong>le</strong>s intel<strong>le</strong>ctuels, pour<br />

dire <strong>le</strong> bien ou <strong>le</strong> mal. L’exercice <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> juger détermine, dans la société, <strong>de</strong>s<br />

réactions <strong>de</strong> nature mora<strong>le</strong> : c’est l’opinion publique, sorte d’avis moyen <strong>de</strong> la population.<br />

- L’influence économique : Chefs <strong>de</strong> terre, Lobbies, <strong>le</strong>s groupes <strong>de</strong> pression, <strong>le</strong>s syndicats, <strong>le</strong>s<br />

associations <strong>de</strong> consommateurs. Les implications spatia<strong>le</strong>s, géographiques <strong>de</strong> cette forme<br />

d’exercice du pouvoir sont variées.<br />

XIII. LES METHO<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>GEO</strong>GRAPHIE<br />

- <strong>le</strong>s théories<br />

- <strong>le</strong>s modè<strong>le</strong>s<br />

- <strong>le</strong>s lois<br />

- <strong>le</strong> déterminisme<br />

- <strong>le</strong> structuralisme<br />

- l’analyse systémique<br />

- la métho<strong>de</strong> empirique ou inductive<br />

- la métho<strong>de</strong> hypothético-déductive ou théorique<br />

- la cartographie<br />

- <strong>le</strong>s S.I.G.<br />

12

BIBLIOGRAPHIE<br />

BAILLY A. BEGUIN, (2005) Introduction à la géographie, Armand COLIN, Paris, 216 pages<br />

BAILLY A. Et al. (1984) Les concepts <strong>de</strong> la géographie humaine, A. Colin, Paris, 204 pages.<br />

C<strong>LA</strong>VAL P. (1977) La nouvel<strong>le</strong> géographie ; PUF Q.S.J ? Paris, 126 pages.<br />

C<strong>LA</strong>VAL P. (2008) l’épistémologie <strong>de</strong> la géographie, Armand COLIN, Paris, 302 pages.<br />

GHIGLIONE R. ; MATALON B. (1998) Les enquêtes sociologiques. Théories et pratique,<br />

A. COLIN, Paris, <strong>301</strong> pages.<br />

GUMUCHIAN H. ; MAROIS C. (2000) Initiation à la recherche en géographie,<br />

Aménagement, développement territorial, environnement, Anthropos, Paris, Québec, 425<br />

pages.<br />

MARCONIS R. (2000) Introduction à la géographie, Armand COLIN, Paris, 234 pages.<br />

13