Exercices de conscience phonologique et d ... - Etab.ac-caen.fr

Exercices de conscience phonologique et d ... - Etab.ac-caen.fr

Exercices de conscience phonologique et d ... - Etab.ac-caen.fr

- No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ECOLE MATERNELLE CITE JARDINMme Anne-Marie SwitaRASED PAUL DOUMERMme Micheline JardM. Rémy SauvéM. Jean-Michel GualbertCIRCONSCRIPTION DE LISIEUXMme Sylvianne Houiller<strong>Exercices</strong> <strong>de</strong> <strong>conscience</strong><strong>phonologique</strong> <strong>et</strong> d’<strong>ac</strong>tivitésmétalinguistiquesJUIN 2001

RemerciementsNous tenons à remercier Mme HIMBAUT pour la confiancequ’elle nous a témoigné tout au long <strong>de</strong> la réd<strong>ac</strong>tion <strong>de</strong> cedocument.Les auteurs.2

Le récent proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> programmes pour l'école maternelle, dans sonchapitre «Le langage au cœur <strong>de</strong>s apprentissages », m<strong>et</strong> en avantl'importance « d'une prise <strong>de</strong> <strong>conscience</strong> <strong>de</strong>s réalités sonores <strong>de</strong> lalangue » reposant sur <strong>de</strong>s « <strong>ac</strong>tivités courtes mais <strong>fr</strong>équentes»,Sous l'impulsion <strong>de</strong> M. GUALBERT, psychologue scolaire, unp<strong>et</strong>it groupe <strong>de</strong> travail composé d'une enseignante <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>Section d'un quartier difficile <strong>et</strong> <strong>de</strong> Maîtres spécialisés a élaboré<strong>de</strong>s exercices <strong>de</strong> <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> <strong>et</strong> d'<strong>ac</strong>tivitésmétalinguistiques inscrits dans une progression, <strong>de</strong>stinés à ai<strong>de</strong>rles élèves en difficulté pour leur entrée dans l'apprentissage <strong>de</strong> lalecture.Une évaluation à partir <strong>de</strong>s résultats obtenus par les élèves<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te classe sur <strong>de</strong>ux années montre que ce travail a eu unimp<strong>ac</strong>t positif <strong>et</strong> tout à fait significatif sur les compétences <strong>de</strong>sélèves.Le groupe a <strong>ac</strong>cepté que ce travail rigoureux vous soitprésenté ici afin que vous puissiez vous l'approprier. Qu'il en soitvivement remercié. Vos remarques, suggestions <strong>et</strong> contributionsseront bien entendu les bienvenues.L'Inspectrice <strong>de</strong> la circonscription <strong>de</strong> LisieuxF. HIMBAUT3

Préf<strong>ac</strong>e4

Las <strong>de</strong> faire le constat que <strong>de</strong> nombreux enfants <strong>de</strong> notre écoleconnaissent <strong>de</strong>s difficultés pour entrer dans l'apprentissage <strong>de</strong> la lecture <strong>et</strong>notamment dans celui du décodage, nous avons essayé d'élaborer uneprogrammation d'exercices <strong>de</strong> <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong>. En eff<strong>et</strong>, lesrecherches récentes 1 montrent que les difficultés <strong>de</strong> décodage en lectures'<strong>ac</strong>compagnent d'un déficit dans le traitement <strong>phonologique</strong>.Nous avons complété ce programme par <strong>de</strong>s <strong>ac</strong>tivités qui portent sur lastructuration <strong>de</strong> la phrase <strong>et</strong> du texte (<strong>ac</strong>tivité « métalinguistique »).1. Le rôle <strong>de</strong> la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> dansl'apprentissage <strong>de</strong> la lectureApprendre à lire est un <strong>ac</strong>te complexe qui nécessite <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>l'apprenant <strong>de</strong> faire appel à <strong>de</strong>s traitements cognitifs <strong>de</strong> différents niveaux.La distinction en <strong>de</strong>ux composantes <strong>de</strong>s processus du langage, d’une partl’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s mots <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’autre le traitement syntaxique <strong>et</strong> sémantique,a conduit <strong>de</strong>ux auteurs à construire une théorie simple <strong>de</strong> l’<strong>ac</strong>te <strong>de</strong> lire.P. Gough <strong>et</strong> Turner (1986) considèrent, sur la base d’un modèlemultiplicatif (D x C = L), que le décodage -ou reconnaissance <strong>de</strong> mots isolés(D)- <strong>et</strong> la compréhension orale -c'est-à-dire <strong>de</strong> donner du sens à uneinformation lexicale (C)- sont " les <strong>de</strong>ux moitiés <strong>de</strong> la lecture ". "L" représentela compétence en lecture. Ce modèle suppose que les mécanismes <strong>de</strong>compréhension du langage, oral <strong>et</strong> écrit, sont <strong>de</strong> même nature, ce quesemblent confirmer les étu<strong>de</strong>s récentes qui établissent un lien entre lamaîtrise du langage oral <strong>et</strong> l’apprentissage <strong>de</strong> la lecture.L'habil<strong>et</strong>é à déco<strong>de</strong>r <strong>et</strong> la cap<strong>ac</strong>ité <strong>de</strong> comprendre prennent une partplus ou moins importante en fonction du niveau atteint par le lecteur. Ainsi,d’un point <strong>de</strong> vue développemental, plus l’élève progresse dans sa scolarité,moins il fait appel au décodage. Développer <strong>de</strong>s mécanismes effic<strong>ac</strong>es <strong>de</strong>reconnaissance <strong>de</strong>s mots écrits est un aspect essentiel <strong>de</strong> l'<strong>ac</strong>quisition <strong>de</strong> lalecture. En eff<strong>et</strong> dans une langue alphabétique comme le <strong>fr</strong>ançais,1 Cf. Bibliographie5

l'automatisation <strong>de</strong> l'habil<strong>et</strong>é à déco<strong>de</strong>r revêt une gran<strong>de</strong> importance pour lelecteur débutant. Ce n’est pas le cas d’une langue "logographique" comme lechinois où les symboles mêmes véhiculent un sens. Ainsi, le symbole pourreprésenter un arbre vient <strong>de</strong> la forme <strong>de</strong> branches <strong>et</strong> <strong>de</strong> r<strong>ac</strong>ines. Le <strong>de</strong>ssind’un arbre porte en soi un sens alors que le tr<strong>ac</strong>é en l<strong>et</strong>tres du mot "arbre"n’en porte pas. Le sens n’apparaît que lorsque la graphie du mot est traduiteen sons appartenant au vocabulaire oral : c'est le décodage.Nous savons aujourd'hui que la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> joue un rôle<strong>de</strong> f<strong>ac</strong>ilitation dans l'apprentissage du décodage en ce qu'elle perm<strong>et</strong> auxélèves <strong>de</strong> mieux comprendre la nature <strong>de</strong> notre système d'écriture. Denombreuses étu<strong>de</strong>s effectuées durant les 25 <strong>de</strong>rnières années ont montréque la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong>, qui est la cap<strong>ac</strong>ité « d’i<strong>de</strong>ntifier lescomposants <strong>phonologique</strong>s <strong>de</strong>s unités linguistiques <strong>et</strong> <strong>de</strong> les manipuler <strong>de</strong>façon opérationnelle » (Gombert, 1992), entr<strong>et</strong>ient <strong>de</strong>s liens étroits avecl'apprentissage <strong>de</strong> la lecture, plus spécifiquement avec le décodage dont elleest un prédicteur très fiable <strong>de</strong>s performances ultérieures. Ceci a étédémontré dans <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s effectuées dans différentes langues,comme en Anglais (Mann & Liberman, 1984; Bryant, Bradley, M<strong>ac</strong>Lean &Crossland, 1989; Catts, 1991; Wagner, Torgesen & Rashotte, 1994), enFrançais (Alegria & Morais, 1989), en Italien (Cossu, Shankweiler, Liberman,Katz & Tola, 1988), en Espagnol (Carrillo, 1994), en Suédois (Lundberg & al.,1980), en Danois (Lundberg & al., 1988). En langue alleman<strong>de</strong>, une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>Wimmer, Lan<strong>de</strong>rl, Linortner <strong>et</strong> Hummer (1991) montre que les enfants ayant<strong>de</strong> bonnes performances <strong>phonologique</strong>s avant le début <strong>de</strong> l'apprentissage <strong>de</strong>la lecture n'ont pas <strong>de</strong> difficulté à apprendre à lire.Conscience <strong>phonologique</strong> <strong>et</strong> <strong>ac</strong>quisition <strong>de</strong> la lecture entr<strong>et</strong>iennent <strong>de</strong>srelations fortes <strong>et</strong> spécifiques (Bertelson, 1980; Wagner & Torgesen, 1987).Elles sont en causalité réciproque (Perf<strong>et</strong>ti & al., 1987) <strong>et</strong> se développent eninter<strong>ac</strong>tion : la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> contribue au succès <strong>de</strong>l'apprentissage <strong>de</strong> la lecture, <strong>de</strong> même que l'apprentissage <strong>de</strong> la lecturealphabétique contribue au développement <strong>de</strong> la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong>. La<strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> apparaît ainsi comme bi-directionnelle, à la foiscause <strong>et</strong> conséquence <strong>de</strong> l'apprentissage <strong>de</strong> la langue écrite.6

Or, en France, on ne se préoccupe <strong>de</strong> la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> que<strong>de</strong>puis quelques années <strong>et</strong> les programmes <strong>de</strong> développement sont récents(Zorman). Les recherches sur le suj<strong>et</strong> ont surtout été menées aux États-Unis<strong>et</strong> au Québec.C<strong>et</strong>te habil<strong>et</strong>é a été trop souvent considérée comme inhérente audéveloppement général <strong>de</strong> l'enfant. Son enseignement vise à amener lesélèves à la développer par un enseignement systématique <strong>et</strong> explicite avantqu'ils ne soient con<strong>fr</strong>ontés à l'apprentissage <strong>de</strong> la lecture en tant que tel.Jointe à la compréhension du principe alphabétique, à savoir que les sonssont représentés par <strong>de</strong>s signes graphiques, elle f<strong>ac</strong>ilite l'apprentissage <strong>et</strong>l'utilisation <strong>de</strong> la correspondance phonème/graphème qui se fera au courspréparatoire.7

2. Un programme d'entraînementPour construire ce programme, nous nous sommes appuyés sur <strong>de</strong>stravaux issus <strong>de</strong> la recherche en psychologie cognitive <strong>et</strong> sur les programmesexistants. De ceux-ci nous avons r<strong>et</strong>enu les règles <strong>de</strong> construction <strong>et</strong>d’application qui suivent :I. De la phrase vers le phonèmeA l'inverse <strong>de</strong> ce qui se passe pour l'apprentissage <strong>de</strong> sa langue, où lebébé sélectionne d'abord les phonèmes <strong>de</strong> sa langue pour ensuite construireautour <strong>de</strong> " mots pivots" (" pati " pour "papa est parti" ) <strong>de</strong>s phrases <strong>de</strong> plusen plus élaborées, la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> semble suivre un chemininverse.Pour tenir compte <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te donnée, nous avons introduit <strong>de</strong>s exercicesqui lui perm<strong>et</strong>tent d'élaborer <strong>et</strong> <strong>de</strong> prendre <strong>conscience</strong> <strong>de</strong>s élémentsconstituants <strong>de</strong> celle-ci.Le mot constitue un trait d'union entre l'oral <strong>et</strong> l'écrit. Il est l'un <strong>de</strong>spremiers concepts linguistiques apparaissant chez l'enfant dès l'âge <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxou trois ans selon Karmiloff-Smith (1986). A c<strong>et</strong> âge, les enfants cessent <strong>de</strong>faire les erreurs <strong>de</strong> segmentation ("la niron<strong>de</strong>lle"; "le nenfant"), ils perçoivent<strong>et</strong> ém<strong>et</strong>tent correctement les mots. Mais ce n'est pas avant l'âge <strong>de</strong> six ansque les enfants commencent à avoir une connaissance explicite sur les mots,d'abord <strong>de</strong> la classe ouverte (noms), puis progressivement <strong>de</strong> la classe fermée(articles, mots fonctionnels...) (Berthoud-Papandropoulou, 1978; Turner,Bowey & Grieve, 1983; Bialystock, 1986). Ils commencent alors à faire le lienentre les mots oraux <strong>et</strong> leurs formes écrites.II. Fusion <strong>et</strong> segmentationPour Perf<strong>et</strong>ti, Beck, Bell <strong>et</strong> Hughes (1987), les habil<strong>et</strong>és <strong>de</strong> fusion (ex :/pa/ /pa/ = "papa") constituent un préalable à l'<strong>ac</strong>quisition <strong>de</strong> la lecture,alors que les habil<strong>et</strong>és <strong>de</strong> segmentation (ex : om<strong>et</strong>tre la première syllabe <strong>de</strong>"maison") constituent une conséquence <strong>de</strong> l'apprentissage <strong>de</strong> la lecture.8

Nous avons choisi pour notre part <strong>de</strong> mener ces <strong>de</strong>ux <strong>ac</strong>tivités en mêm<strong>et</strong>emps.III. Renforcer la mémoire <strong>de</strong> travail verbalLes tâches proposées aux élèves sollicitent un traitement en Mémoire <strong>de</strong>travail.La mémoire <strong>de</strong> travail (MDT) se distingue <strong>de</strong> la mémoire à court termeen ce qu'elle est une opération qui fait à la fois un stockage (comme laMémoire à court terme) <strong>et</strong> un traitement d'informations. Dans les tâches quimesurent la MDT, la personne doit gar<strong>de</strong>r en mémoire une p<strong>et</strong>ite quantitéd'informations, en même temps qu'elle doit exécuter d'autres <strong>ac</strong>tions.Bad<strong>de</strong>ley propose <strong>de</strong> distinguer plusieurs composants <strong>de</strong> la mémoire <strong>de</strong>travail : elle comprend un système <strong>de</strong> contrôle, le processeur central, <strong>et</strong> uncertain nombre <strong>de</strong> systèmes auxiliaires "esclaves". L'un <strong>de</strong> ceux-ci estspécialisé dans le traitement du système linguistique (boucle <strong>phonologique</strong>ou articulatoire) <strong>et</strong> un autre dans le traitement <strong>de</strong> l'information visuospatiale.Trois systèmes mentaux ayant ch<strong>ac</strong>un <strong>de</strong>s spécificitésfonctionnelles <strong>et</strong> structurelles constituent la mémoire <strong>de</strong> travail (P. Gill<strong>et</strong>, L.Espagni<strong>et</strong>, C. Billard, 1997) :• L’administrateur central est impliqué dans la gestion <strong>de</strong> l’attention <strong>et</strong><strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> l’information. Il peut augmenter la cap<strong>ac</strong>ité<strong>de</strong> stockage en déclenchant <strong>de</strong>s <strong>ac</strong>tivités <strong>de</strong> répétition mentale, mais celan'est possible que s'il n'est pas occupé à une autre tâche.• Une importance particulière est <strong>ac</strong>cordée à la boucle <strong>phonologique</strong> quiselon Bad<strong>de</strong>ley est impliquée dans la rétention momentanée <strong>de</strong> la structure<strong>de</strong> surf<strong>ac</strong>e <strong>de</strong>s informations verbales vues ou entendues. Elle sert <strong>de</strong>mémoire auxiliaire (par exemple quand nous effectuons un calcul mental).La boucle <strong>phonologique</strong> est allouée au stockage momentané <strong>de</strong>sinformations verbales perçues (Bad<strong>de</strong>ley, 1986). Les recherches ont montréque c<strong>et</strong>te sub-vocalisation dans la mémoire <strong>de</strong> travail est nécessaire pourla mémorisation <strong>et</strong> la compréhension. La boucle articulatoire ou<strong>phonologique</strong> joue un rôle dans la cognition pour ce qui concerne9

l'apprentissage <strong>de</strong> la lecture, la compréhension du langage, l'<strong>ac</strong>quisition duvocabulaire...• Le « calepin visuo-spatial » est impliqué dans le stockage <strong>de</strong>sinformations visuelles.IV. Travail expliciteIl convient d'expliquer aux enfants les raisons du travail qu'ilseffectuent, ainsi que les notions qu'ils <strong>ac</strong>quièrent (mot, phrase, syllabe,phonème, rime,...). Nous cherchons à développer chez eux la cap<strong>ac</strong>ité àmanipuler consciemment le langage oral, à porter attention, à réfléchir : c'estla définition même <strong>de</strong> la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong>.V. Travail régulier <strong>et</strong> systématiqueNous avons fait le choix d'un travail régulier <strong>et</strong> systématique, sourced'un apprentissage durable. Par ailleurs, il crée chez les enfants <strong>de</strong>smécanismes automatisés qui libèrent une partie <strong>de</strong>s ressourcesattentionnelles.VI. Tenir compte <strong>de</strong> l'âge d'<strong>ac</strong>quisition <strong>de</strong>s phonèmesNous avons essayé <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> l'âge d'<strong>ac</strong>quisition <strong>de</strong>s phonèmesdans leur aspect productif (cf. documents en annexe).À côté du programme, nous avons joint <strong>de</strong>s séquences qui lecomplètent.VII. Perm<strong>et</strong>tre le réinvestissement dans les <strong>ac</strong>tivités <strong>de</strong> productiond'écritsNous avons observé que les élèves réinvestissaient spontanément cequ'ils avaient <strong>ac</strong>quis dans les <strong>ac</strong>tivités <strong>de</strong> la classe (ex : lorsqu'il s'agit <strong>de</strong>poursuivre l'écriture d'un poème).Il paraît souhaitable que ce travail ait <strong>de</strong>s prolongements "explicites"dans les <strong>ac</strong>tivités proposées aux élèves : c'est ce qui lui donne son sens.10

Activités <strong>et</strong> calendrier pour l'année11

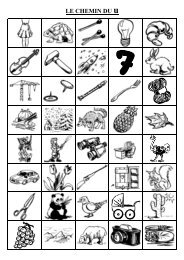

1. Les <strong>ac</strong>tivités1. Les rimes(a) Avec <strong>de</strong>s photos ou <strong>de</strong>s images disposées <strong>de</strong>vant les élèves.(b) Avec <strong>de</strong>s photos ou <strong>de</strong>s images montrées par la maîtresse.(c) À partir d’une série d’images ou d'une liste <strong>de</strong> mots donnés par lamaîtresse.2. Les syllabes(a) Comptage.(b) Segmentation.(c) Suppression.(d) Tri <strong>de</strong> mots.(e) Verlan enseignant.(f) Verlan élève.3. Phonèmes(a) I<strong>de</strong>ntification.(b) Tri <strong>de</strong> cartes.(c) Chasser l'intrus.(d) Phonèmes i<strong>de</strong>ntiques au début du mot.(e) Suppression du phonème initial4. Les rébus(a) Reconnaître un mot.12

5. M<strong>et</strong>tre le ton(a) M<strong>et</strong>tre le ton pour une affirmation, une question, un ordre.6. Premiers pas vers les correspondances grapho-phonétiques(a) Pl<strong>ac</strong>er les voyelles écrites sous les j<strong>et</strong>ons qui représentent <strong>de</strong>ssyllabes(b) L'enfant choisit seul <strong>et</strong> pl<strong>ac</strong>e les syllabes sous le mot7. La phrase(a) Le téléphone arabe(b) La phrase humaine(c) La phrase boule <strong>de</strong> neige13

2. Le calendrierIl a été établi par trimestre pour l'année scolaire. Le programme estappliqué dans la classe <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> section <strong>de</strong> maternelle <strong>de</strong> Mme Swita.Dans c<strong>et</strong>te classe, les <strong>ac</strong>tivités proposées à <strong>de</strong> p<strong>et</strong>its groupes d'enfants(5 ou 6) par jour ne dépassent pas plus <strong>de</strong> 15 minutes dans le cadre d'unatelier spécifique. Nous avons choisi d'appliquer les mêmes exercices auxmêmes moments <strong>de</strong> la semaine, seuls les phonèmes <strong>et</strong> les syllabes changentchaque trimestre. Nous essayons <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> leur ordre d'apparitiondans le langage <strong>de</strong>s enfants.Les exercices r<strong>et</strong>enus pour développer la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> <strong>et</strong> lamémoire <strong>de</strong> travail (boucle <strong>phonologique</strong>) portent sur les différents niveauxque sont les rimes, les syllabes <strong>et</strong> les phonèmes.Ces <strong>ac</strong>tivités sont exécutées quotidiennement à <strong>de</strong>s moments réguliersfixés d'avance dans l'emploi du temps <strong>de</strong> la classe.Les élèves qui ont le plus <strong>de</strong> difficultés dans les manipulations <strong>de</strong>ssons seront pris en charge à partir du mois <strong>de</strong> janvier par Mme Jard (maîtreE). Elle leur propose le programme <strong>de</strong> Zorman.Des bilans à la fin <strong>de</strong> chaque trimestre sont prévus afin d'adapter leprogramme.Une évaluation <strong>de</strong> l'effic<strong>ac</strong>ité <strong>de</strong> celui-ci sur l'apprentissage <strong>de</strong> lalecture est prévue l'année prochaine afin <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r l'utilité <strong>de</strong> ce travail.14

Programmation <strong>de</strong>s exercices sur la semaine pour le premiertrimestre.Lundi Mardi Jeudi Vendredi1b1a1c7a2a2b3a 2c (début)Progression pour le premier trimestre.C<strong>et</strong>te progression est donnée à titre indicatif.Phonèmes <strong>et</strong> combinaisons phonétiques étudiés :• a• i• ou• o• é/è• eu• u• an• in• on• oi• un• elle• <strong>et</strong>te15

Programmation <strong>de</strong>s exercices sur la semaine pour le<strong>de</strong>uxième trimestre.Lundi Mardi Jeudi Vendredi3b2c (fin)3d2f2d3c2e7bProgression pour le <strong>de</strong>uxième trimestre.C<strong>et</strong>te progression est donnée à titre indicatif.Phonèmes <strong>et</strong> combinaisons phonétiques étudiés :• p• t• k• b• d• g• m• n• gn• esse• erre16

Programmation <strong>de</strong>s exercices sur la semaine pour le troisième trimestre.Lundi Mardi Jeudi Vendredi2c (milieu) 4a 6a puis 6b 5a7c3e2 f4aProgression pour le troisième trimestre.C<strong>et</strong>te progression est donnée à titre indicatif.Phonèmes <strong>et</strong> combinaisons phonétiques étudiés :• f• v• s• z• ch• j• l• r• ill• eil17

<strong>Exercices</strong> <strong>de</strong> <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong>18

Les rimesLes phonèmes sont étudiés en tenant <strong>de</strong> la chronologie dudéveloppement <strong>phonologique</strong> chez l’enfant (voir annexe).Durée <strong>de</strong> chaque séance : 10’ à 15’Nombres d’enfants concernés : 5 à 619

Exercice 1 aTriObjectifs.• Reconnaître la composition d’un mot (début … fin)• Trouver <strong>de</strong>s mots qui ont la même finale.Consignes.Disposer <strong>de</strong>s images sur la table <strong>de</strong>vant les enfants <strong>et</strong>, en leur montrant uneimage, leur dire :• à la fin du mot « … », on entend [*] ; trouvez-moi d’autres images quifinissent <strong>de</strong> la même façon (avec le même son) [*].Matériel nécessaire.• Des images (type Père CASTOR) ou <strong>de</strong>s photos.• Banque d’images.Prolongements.• Reconnaître les rimes dans un poème• Trouver <strong>de</strong>s suites à un poème en tenant compte <strong>de</strong> la rime <strong>et</strong> <strong>de</strong> la longueurdu vers.Notes personnelles.20

Exercice 1 bI<strong>de</strong>ntification d’une rimeObjectifs.• Savoir qu’un mot a un début … <strong>et</strong> une fin• Reconnaître la finale dans une série <strong>de</strong> mots donnésConsignes.• La maîtresse montre une série d’images aux enfants en les nommant puisleur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : « pourquoi ces mots sont-ils ensemble ? »→ Justification <strong>de</strong> la réponse : redire la rime finale (reconnaissance du phonèmefinal).Matériel nécessaire.• Banque d’images ou imagier du type Père CASTOR ou <strong>de</strong>s photos.Prolongements.• Faire classer les images sur la table en <strong>de</strong>ux catégories : selon que la rime<strong>de</strong>mandée est/ou n’est pas dans le mot.Notes personnelles.21

Exercice 1 cL’intrusObjectifs.• Reconnaître la composition d’un mot (début … fin)• I<strong>de</strong>ntifier l’intrus dans une suite <strong>de</strong> mots donnés.Consignes.A partir d’une série <strong>de</strong> 4 images, la maîtresse <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au groupe d’enfants ouà l’un d’eux en particulier :• « Quel est le mot qui ne finit pas comme les autres ? »ou alors• « Il y en a un qui ne rime pas, lequel ? »→ Justification : laisser aux enfants le soin <strong>de</strong> dire qu’il n’a pas la même rime queles autres <strong>et</strong> la faire i<strong>de</strong>ntifier.Matériel nécessaire.• Une banque d’images.Prolongements.• Deman<strong>de</strong>r aux enfants <strong>de</strong> reconnaître l’intrus qui se c<strong>ac</strong>he dans une liste <strong>de</strong>mots donnés oralement.Notes personnelles.22

Les syllabesDurée <strong>de</strong> chaque séance : 10’ à 15’Nombres d’enfants concernés : 5 à 623

Exercice 2 aComptage syllabiqueObjectifs :• Perm<strong>et</strong>tre aux enfants <strong>de</strong> prendre <strong>conscience</strong> <strong>de</strong> la longueur <strong>de</strong>s mots (2, 3, 4syllabes)• I<strong>de</strong>ntifier les syllabes dans un mot en les énonçant distinctement.Consignes :La maîtresse montre une image <strong>et</strong> la nomme ; puis elle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au groupeou à un enfant en particulier :• <strong>de</strong> dénombrer les syllabes en les matérialisant : « Combien <strong>de</strong> syllabes a-t-ondans ce mot ? .»Matériel nécessaire :• Banque d’images• Des j<strong>et</strong>ons <strong>de</strong> couleurs.Prolongements :• Faire le même jeu sans le support <strong>de</strong>s images• Faire matérialiser les syllabes <strong>de</strong> manière différente : en les comptant sur lesdoigts, en faisant <strong>de</strong>s sauts à pieds joints, en <strong>fr</strong>appant dans les mains ou surla table.Notes personnelles :24

Exercice 2 bSegmentation syllabiqueCompétences visées :• Savoir articuler correctement• Savoir découper un mot en syllabes <strong>et</strong> repérer le positionnement d’unesyllabe par rapport aux autres.Matériel :• Des j<strong>et</strong>ons <strong>de</strong> couleur• Une banque d'images ou imagier du père CastorDéroulement :• Deman<strong>de</strong>r aux élèves <strong>de</strong> découper les mots donnés par l'enseignant enmatérialisant les syllabes par <strong>de</strong>s j<strong>et</strong>ons.• Deman<strong>de</strong>r aux élèves <strong>de</strong> redire une syllabe montrée du doigt.Prolongement :• Utiliser <strong>de</strong>s numéros pour matérialiser les syllabes.• Créer <strong>de</strong>s non-mots à partir <strong>de</strong>s syllabes.Notes personnelles :25

Exercice 2 cLa suppression syllabique(syllabe initiale, syllabe finale, syllabe du milieu)La suppression <strong>de</strong> la syllabe du milieu sera travaillée au <strong>de</strong>rnier trimestre.Compétences visées :• Prendre <strong>conscience</strong> <strong>de</strong> la position d’une syllabe dans un mot donné• Isoler c<strong>et</strong>te syllabe <strong>et</strong> trouver ce qui reste du mot.Déroulement :Donner un mot aux enfants <strong>et</strong> leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong> :• repérer la première syllabe, sans la nommer• la supprimer (ne pas la dire) <strong>et</strong> énoncer ce qui reste du mot : « que reste-t-ilsi on ne dit pas la première syllabe ? »Matériel :• Une banque d’images (mots à 2 <strong>et</strong> 3 syllabes)• Des j<strong>et</strong>ons <strong>de</strong> couleur pour matérialiser les syllabes.Prolongements :Reprendre l’<strong>ac</strong>tivité en supprimant la <strong>de</strong>rnière syllabe, la syllabe du milieu.• Jouer avec les prénoms <strong>de</strong>s enfants ou <strong>de</strong>s personnages <strong>de</strong>s histoires lues enclasse.• Supprimer la première syllabe (la <strong>de</strong>rnière ou celle du milieu) <strong>de</strong>s noms … dumobilier <strong>de</strong> la classe.Notes personnelles :26

Exercice 2 dTri <strong>de</strong> mots (syllabe initiale i<strong>de</strong>ntique)Objectifs :• Prendre <strong>conscience</strong> que les mots sont composés <strong>de</strong> syllabes.• Repérer <strong>de</strong>s syllabes i<strong>de</strong>ntiques en début <strong>de</strong> mot.Matériel nécessaire :• Banque d’images.Déroulement :• L’enseignant dispose une série d’images sur la table <strong>et</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> aux élèves<strong>de</strong> regrouper dans un même tas les mots qui commencent par la mêmesyllabe.Prolongements :• « La ron<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mots » : l’enseignant(e) donne une syllabe initiale <strong>et</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>aux élèves <strong>de</strong> trouver, dans leur répertoire personnel, <strong>de</strong>s mots quicommencent par celle-ci.• Faire r<strong>et</strong>rouver dans une liste <strong>de</strong> 4 mots énoncés les 2 qui commencent parla même syllabe.Notes personnelles :27

Exercice 2 eLe verlan « enseignant »Compétences visées :• Faire prendre <strong>conscience</strong> aux enfants <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> la pl<strong>ac</strong>e <strong>de</strong> lasyllabe dans un mot donné (afin qu’il gar<strong>de</strong> son sens).Consignes :Plusieurs images sont disposées sur la table.1) La maîtresse propose un mot dont les syllabes sont inversées <strong>et</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>aux enfants <strong>de</strong> r<strong>et</strong>rouver le mot qui existe réellement.2) Dans une <strong>de</strong>uxième étape, on ne fera plus appel au support-images.Exemples : lit - cou → coulispot - chat → chapeauMatériel nécessaire :• Une banque d’images (pour les premiers exercices <strong>de</strong> la catégorie).• Des j<strong>et</strong>ons <strong>de</strong> couleur.Prolongements :• Jeux multiples au sein <strong>de</strong> la classe tout en précisant aux enfants que l’ons’exprime en verlan.Notes personnelles :28

Exercice 2 fLe verlan « élève »Compétences visées :• Prendre <strong>conscience</strong> <strong>de</strong> la position d’une syllabe dans un mot.• Dire le mot en inversant les syllabes.Consigne :• Les images sont disposées f<strong>ac</strong>e contre table, un enfant en choisit une <strong>et</strong>propose au groupe le mot dont il a inversé les syllabes.• Les autres doivent reconnaître le mot <strong>et</strong> l’énoncer.Pour vérification, le meneur montre l’image.Matériel nécessaire :• Une banque d’images à 2 voire 3 syllabes.Prolongements :• Deman<strong>de</strong>r, dans le cadre <strong>de</strong> l’atelier « <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> », une imageà son voisin en le nommant dans le langage VERLAN.Notes personnelles :29

Les phonèmesDurée <strong>de</strong> chaque séance : 10’ à 15’Nombres d’enfants concernés : 5 à 630

Exercice 3aI<strong>de</strong>ntificationCompétences visées :• Savoir reconnaître le phonème initial dans un mot donné.(Tenir compte, dans la proposition <strong>de</strong>s mots, du tableau indiquant la chronologie dudéveloppement <strong>phonologique</strong> chez l'enfant)Matériel :• Banque d'images pour le prolongement.Déroulement :" Quel tout p<strong>et</strong>it bruit entends-tu au début du mot ….?"Donner <strong>de</strong>s exemples jusqu'à parfaite compréhension <strong>de</strong> la consigne par tous.Signaler que ce tout p<strong>et</strong>it bruit s'appelle un phonème.Prolongement :• Même consigne avec le support d'une image : aucun mot n'est prononcé parl'enseignant.Notes personnelles :31

Exercice 3bTri <strong>de</strong> cartesCompétences visées :• Structurer un mot <strong>et</strong> repérer le son du début <strong>de</strong> façon autonome.Matériel :• Banque d’images (mots unisyllabiques)• Imagier du Père CastorDéroulement :• Etaler les cartes sur la table• Nommer les mots en articulant• Deman<strong>de</strong>r aux élèves <strong>de</strong> trier les cartes qui commencent par le même p<strong>et</strong>itbruit.Prolongements :• Deman<strong>de</strong>r au groupe <strong>de</strong> trouver le son commun à certains mots énoncés• Trier les cartes <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux syllabes commençant par le son donné…Notes personnelles.32

Exercice 3cChasser l’intrusCompétences visées :• Savoir discriminer <strong>de</strong>s mots en fonction du phonème initial (bien définir lemot « intrus »)Matériel :• Banques d’images• Répertoire <strong>de</strong> motsDéroulement :• Donner une liste <strong>de</strong> mots (ou une banque d’images dont les motscommencent par le même phonème) au sein <strong>de</strong> laquelle s’est glissé un intrus<strong>et</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aux enfants <strong>de</strong> le chasser.→ Justification : reconnaître le phonème initial commun à tous les autres mots.Prolongements :• Repérer le graphème correspondant au phonème.Notes personnelles :33

Exercice 3d.Phonèmes i<strong>de</strong>ntiques au début du motCompétences visées :• Etre capable d’élaborer une liste <strong>de</strong> mots commençant par un phonèmedonné.Matériel :• Une banque d’images pour lancer l’<strong>ac</strong>tivité <strong>de</strong> préférence, au début, avec <strong>de</strong>smots uni-syllabiques.Déroulement :• Deman<strong>de</strong>r aux enfants <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s mots qui commencent par le phonèmeinitial <strong>de</strong> l’image choisie (par l’enseignant ou par un enfant)Prolongements :• Affiner la contrainte avec <strong>de</strong>s mots <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou trois syllabes• Définir un champ thématique afin d’ai<strong>de</strong>r l’enfant dans sa recherche (lesanimaux, par exemple).Notes personnelles :34

Exercice 3eSuppression du phonème initialCompétences visées :• Repérer le phonème initial <strong>et</strong> le mémoriserMatériel :• Des images représentant les mots qui restent.Consignes :Les images sont disposées sur la table.• Deman<strong>de</strong>r à l’enfant <strong>de</strong> r<strong>et</strong>irer le premier p<strong>et</strong>it bruit ou phonème du motproposé par la maîtresse <strong>et</strong> d’énoncer ce qui reste (en repérant l’image qui luicorrespond).Exemple : t<strong>ac</strong>he (v<strong>ac</strong>he, c<strong>ac</strong>he) → h<strong>ac</strong>he• Utiliser dans un premier temps <strong>de</strong>s mots monosyllabiques.Prolongements :• Supprimer le phonème final ou un phonème composant le mot.Notes personnelles :35

Les rébus36

Exercice 4aReconnaissance d’un motObjectifs :• Manipuler <strong>de</strong>s mots à une seule syllabe• Associer <strong>de</strong>s syllabes pour composer <strong>de</strong> nouveaux mots.Consignes :Disposer plusieurs images <strong>de</strong>vant le groupe d’enfants, les faire reconnaître sinécessaire, en isoler une <strong>et</strong> la pl<strong>ac</strong>er en avant (à gauche afin <strong>de</strong> respecter le sens<strong>de</strong> la lecture) <strong>et</strong> leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong> trouver celle qui peut « se m<strong>et</strong>tre avec la première(suivre) » pour former un nouveau mot.seau pot seau taspain pot chat car pot dé scie ruechat roue lit troncMatériel nécessaire :• Des mots - images (Lecture Plus, …)Prolongements :• Variante : dans un second temps, proposer <strong>de</strong>s images f<strong>ac</strong>es c<strong>ac</strong>hées à lapl<strong>ac</strong>e <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> syllabe.• Mener l’<strong>ac</strong>tivité sur un thème donné.Notes personnelles :37

Quelques mots monosyllabiquesaile an bas bout cale camp char daim dé eauâne anse banc balle col cou <strong>de</strong>nt dard dos essegare geai haie hotte if joue laie lame mât féegui gant houx haie île jarre lys lit menthe fortnasse nez noix oeufs malle mie mont pas pot fernid nu nœud oie or main mois patte pont fûtrat riz rond scie seau porc phare pie pou quillerue roue rave serre sou paire pain tee thym quaiterre toit thon tas té part pied tour tique queu<strong>et</strong>aie taon tente van veau verreListe <strong>de</strong> mots pour rébus <strong>et</strong> chara<strong>de</strong>sanneau ânerie bouqu<strong>et</strong> berger bancal ban<strong>de</strong>aubanqu<strong>et</strong> boutique embout docile bateau carrossechâtain chaton chapon chapeau coulis citronchien<strong>de</strong>nt courroie couvert couteau château chariotcharité carton coussin chal<strong>et</strong> charrue fou<strong>et</strong>terdétour dorée forêt fou<strong>et</strong> escale far<strong>de</strong>aufossile furie fumier four fourmi lim<strong>ac</strong>efolie fourreau foulée jou<strong>et</strong> jardin matinlicol morceau malice marron marraine mercimanie nuage ortie ouragan moustique moust<strong>ac</strong>henuée papier patin potin ouvert pompierpatron paqu<strong>et</strong> poteau pourri poulie pipeaupotager parti pané piéton poli pariparoi portique ri<strong>de</strong>au râteau radin souf<strong>fr</strong>antsauter souci santon souterrain souhait soudainsou<strong>de</strong>r soucoupe soumis souris véritable véritésirop souriceau sonner tarot taqu<strong>et</strong> tamistabour<strong>et</strong> tabou tapis tatou tourelle vernisvermisseau verseau versant vermine vautour38

M<strong>et</strong>tre le ton39

Exercice 5aM<strong>et</strong>tre le ton pour une affirmation, une question, un ordreObjectifs :• Savoir que le sens d’une phrase peut changer selon l’intonation donnée.• Percevoir les intonations.• Se m<strong>et</strong>tre en scène.Compétence visée :• Prendre <strong>conscience</strong> <strong>et</strong> savoir m<strong>et</strong>tre le ton pour s’exprimer.Déroulement :L’enseignant(e) donne une phrase sur un ton monocor<strong>de</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> auxenfants <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre le ton pour exprimer une question, un ordre, une affirmation.Prolongement :• Mise en pl<strong>ac</strong>e <strong>de</strong> saynètes.Notes personnelles :40

Premiers pas vers les correspondancesgrapho-phonétiques41

Exercice 6aPl<strong>ac</strong>er les voyelles écrites sous les j<strong>et</strong>ons qui représentent<strong>de</strong>s syllabesCompétences visées :• Repérer quelques correspondances grapho-phonétiques entre les voyellesorales <strong>et</strong> écrites.• Construire un lien entre les sons repérés dans un mot <strong>et</strong> leurscorrespondances à l’écrit..Déroulement :• Dans un premier temps, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aux enfants <strong>de</strong> <strong>fr</strong>apper les syllabes d’unmot donné par l’enseignant(e).• Puis, matérialiser les syllabes du mot par <strong>de</strong>s j<strong>et</strong>ons.• Deman<strong>de</strong>r dans quelle syllabe ou sous quel j<strong>et</strong>on on entend le son <strong>de</strong>mandé.Matériel nécessaire :• Des j<strong>et</strong>ons• Les voyelles écritesNotes personnelles :42

Exercice 6bL'enfant choisit seul <strong>et</strong> pl<strong>ac</strong>e les syllabes sous le motObjectifs :• Repérer quelques correspondances grapho-phonétiques entre les voyellesorales <strong>et</strong> écrites.• Ordonner les syllabes d’un mot.Déroulement :• L’enseignant(e) pl<strong>ac</strong>e une image <strong>de</strong>vant les élèves.• Il leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> pl<strong>ac</strong>er <strong>de</strong>s syllabes écrites à la pl<strong>ac</strong>e qui est la leur dansun mot.• Leurs réponses sont comparées au mot écrit <strong>de</strong>rrière l’ image.Matériel :• Banque d’images• Banque <strong>de</strong> syllabes écrites• J<strong>et</strong>onsNotes personnelles :43

La phrase44

Exercice 7aLe téléphone arabeObjectifs :• Prendre <strong>conscience</strong> que la structure d’une phrase <strong>et</strong> les éléments qui l<strong>ac</strong>omposent lui donnent son sens.• Travailler sur la cap<strong>ac</strong>ité à restituer une information orale.Déroulement :• L’enseignant(e) donne une phrase dans l’oreille d’un enfant <strong>et</strong> lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>la répéter à son voisin à voix basse. Et ainsi <strong>de</strong> suite. Le <strong>de</strong>rnier enfant <strong>de</strong> l<strong>ac</strong>haîne parlée la dit à haute voix.• Le message initial est comparé au message final.• Les enfants <strong>et</strong> l’enseignant(e) analysent la perte d’informations due à quatr<strong>et</strong>ypes d’erreurs : omission, transposition, addition, permutation <strong>de</strong> motsProlongement :• Un enfant donne la phrase initiale.Notes personnelles :45

Exercice 7bLa phrase humaineObjectifs :• Prendre <strong>conscience</strong> que la structure d’une phrase <strong>et</strong> les éléments qui l<strong>ac</strong>omposent lui donnent son sens.Déroulement :• Les élèves matérialisent les mots d’une phrase.• Ils doivent se pl<strong>ac</strong>er <strong>et</strong> prendre la parole au bon moment.Prolongement :• Approche <strong>de</strong> la grammaire <strong>de</strong> texte : chaque enfant représente une phrase.• Trouver les permutations possibles entre les mots d’une phrase <strong>et</strong> lesphrases d’un texte.Notes personnelles :46

Exercice 7cLa phrase boule <strong>de</strong> neigeObjectifs :• Prendre <strong>conscience</strong> que la structure d’une phrase <strong>et</strong> les éléments qui l<strong>ac</strong>omposent lui donnent son sens.• Prendre <strong>conscience</strong> que l’ajout d’éléments comme les adjectifs précisent lesens <strong>de</strong> la phrase.Déroulement :• Les enfants doivent continuer une phrase commencée par l'enseignant en yajoutant <strong>de</strong>s mots.Notes personnelles :47

Autres <strong>ac</strong>tivités possibles48

Un support gestuel à la <strong>conscience</strong><strong>phonologique</strong>Compétences visées :• Perm<strong>et</strong>tre à l’enfant <strong>de</strong> fixer la pl<strong>ac</strong>e d’un son dans un mot avec unemémoire intermédiaire.Groupe concerné :• Enfants dont le repérage <strong>phonologique</strong> <strong>de</strong>s mots est difficile ou incertain.Déroulement :• Présenter une banque d’images thématique ou non sur la table.• Nommer les obj<strong>et</strong>s <strong>de</strong> la banque d’images avec le groupe.• Trier les cartes en fonction d’un phonème défini, repéré par un signe BORELMAISONNY montré <strong>et</strong> enregistré par l’enfant.• Frapper les syllabes du mot pour en dégager une première structure.• Dénombrer le nombre <strong>de</strong> syllabes du mot.• La main est initialement positionnée sur le ventre, poing fermé.• La main s’ouvre avec le signe du phonème quand celui-ci apparaît dans lemot. Le mot est énoncé lentement.• La main se referme dès que le phonème ne s’entend plus.Prolongements :• L’<strong>ac</strong>tivité perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> fixer une batterie gestuelle.• Quand la batterie <strong>de</strong>s voyelles est connue par le groupe, le mot peut êtrestructurer par les voyelles en ouvrant ces <strong>de</strong>rnières dès qu’ellesapparaissent dans le mot avec le signe adéquat.49

Les chara<strong>de</strong>sObjectifs :• Reconnaître un mot par sa définition ou son utilisation.• Structurer un mot nouveau en ne tenant compte que <strong>de</strong>s résultats obtenusaux recherches précé<strong>de</strong>ntes.Matériel nécessaire :• Banque d’images uni-syllabiques au départ, puis multi-syllabiques.Déroulement :Disposer une série d’images sur la table <strong>et</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aux enfants <strong>de</strong> :• repérer les images qui répon<strong>de</strong>nt aux informations données successivement• relier les syllabes pour composer le mot qui répond à la troisième définition.Prolongements :• Trouver l’image - réponse• (avec les enfants du C.P. voire du C.E.1), construire <strong>de</strong>s chara<strong>de</strong>s simplespour <strong>de</strong>s mots <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux syllabes.Notes personnelles.50

BibliographieCARBONNEL S., GILLET P., MARTORY M.-D., VALDOIS S.,Neuropsychologie : approche cognitive <strong>de</strong>s troubles <strong>de</strong> la lecture <strong>et</strong> <strong>de</strong>l’écriture chez l’enfant <strong>et</strong> l’adulte ; Marseille, Editions Solal, 1996.CARON Jean, Précis <strong>de</strong> psycholinguistique ; Presses Universitaires <strong>de</strong>France, 1992.CASALIS Séverine, Lecture <strong>et</strong> dyslexies <strong>de</strong> l’enfant ; Presses Universitairesdu Septentrion, 1995.CHAUVEAU G, Comment l'enfant <strong>de</strong>vient lecteur ; R<strong>et</strong>z, I997.COURCY A., Rôle <strong>de</strong> la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> dans l’<strong>ac</strong>quisition <strong>de</strong> lalecture ; Fréquence, Revue <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong>s orthophonistes <strong>et</strong> audiologistes duQuébec, vol.11 numéro 3, mai 1999.EHRLICH Marie-France, Mémoire <strong>et</strong> compréhension du langage ; PressesUniversitaires <strong>de</strong> Lille, 1994.FAYOL Michel / GOMBERT Jean-Emile… , Psychologie cognitive <strong>de</strong> lalecture ; Paris, Presses Universitaires <strong>de</strong> France, 1992.GOLDER C. <strong>et</strong> GAONAC’H D., Lire <strong>et</strong> comprendre, Psychologie <strong>de</strong> lalecture ; Paris, H<strong>ac</strong>h<strong>et</strong>te, 1999.GOMBERT Jean-Emile, Le développement métalinguistique, PressesUniversitaires <strong>de</strong> France, 1990.HOUDE Olivier, Rationalité, développement <strong>et</strong> inhibition ; PressesUniversitaires <strong>de</strong> France, 1995.JAMET E., Comment lisons nous ? ; Revue Sciences humaines, n°82, p 20-25, 1998.Observatoire Nationale <strong>de</strong> la Lecture, Apprendre à lire ; Editions OdileJ<strong>ac</strong>ob, Avril 1998.RIEBEN L. <strong>et</strong> PERFETTI C., L'apprenti lecteur ; Genève, Del<strong>ac</strong>haux <strong>et</strong>Niestlé, 1989.VAN GRUNDERBEECK N, Les difficultés en lecture ; Montréal Québec,Gaëtan Morin, 1994.ZORMAN M., Entraînement <strong>phonologique</strong> ; Grenoble, Editions <strong>de</strong> la Cigale,1998.51

Annexes52

Tableau 1: Hiérarchisation <strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> prononciation <strong>de</strong>s phonèmes du <strong>fr</strong>ançais (d'aprèsLambert, Sohier <strong>et</strong> Rondal, 1980)PhonèmesSuj<strong>et</strong>sVoyelles Trisomiques 21 Non trisomiques 21 Normaux 2a, i, ou, o 86,7 96,4 2 ans 6 moisé, è, eu, u, an, in, on,un89 96,2 3 ans - 3 ans 6moisConsonnesocclusivesp,t,k,d,b,g,m,n,gn 72,2 82,5 4 ansConstrictivesf,l,r,v,s,z,ch,j 63,6 73,5 4 à 7 ans2 ge terminal auquel les phon èmes sont <strong>ac</strong>quis par les enfants normaux (Rondal, 1979)53

Tableau 2 : Chronologie du développement <strong>phonologique</strong> (aspect productif) chez l'enfant normal(d'après Rondal 1979)Âge chronologique (années)Phonèmes 2 3 4 5 6 7aiouoéèeuuaninonunptkbdgmngnfvszchjlr54

Tableau 3 : Evolution <strong>de</strong> la cap<strong>ac</strong>ité à discriminer les différents phonémes chez l'enfant normal entre10 <strong>et</strong> 23 mois (d'après Rondal, 1979).OrdredéveloppementalCap<strong>ac</strong>ité discriminativeExemple1. • a est distingué <strong>de</strong>s autres voyelles2. • Les voyelles antérieures sont distinguées <strong>de</strong>svoyelles postérieures.3. • Les voyelles fermées sont distinguées <strong>de</strong>s voyellesmi-ouvertes.4. • Repérage <strong>de</strong>s consonnes.5. • Les consonnes nasales sont distinguées <strong>de</strong>sconsonnes occlusives orales.6. • Les consonnes nasales sont distinguées <strong>de</strong>sliqui<strong>de</strong>s (l, r)i/oui/èou/om/bm/lm/r7. • Distinction entre les consonnes nasales. m/n8. • Les consonnes nasales <strong>et</strong> les liqui<strong>de</strong>s sontdistinguées <strong>de</strong>s consonnes constrictives sifflantes.9. • Les consonnes articulées avec les lèvres sontdistinguées <strong>de</strong> celles articulées avec la langue.10. • Les consonnes dont l'articulation implique la pointe<strong>de</strong> la langue sont distinguées <strong>de</strong> celles dontl'articulation implique la partie postérieure <strong>de</strong> lalangue.11. • Les consonnes sonores sont distinguées <strong>de</strong>sconsonnes sour<strong>de</strong>s.m/sm/zl/sl/zb/df/sd/gt/kz/sv/fch/j55

Table <strong>de</strong>s matièresPréf<strong>ac</strong>e ...................................................................................................................41. Le rôle <strong>de</strong> la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> dans l'apprentissage <strong>de</strong> la lecture 52. Un programme d'entraînement .......................................................................8Activités <strong>et</strong> calendrier pour l'année .....................................................................111. Les <strong>ac</strong>tivités ………………………………… ………………………… 102. Le calendrier..................................................................................................14Programmation <strong>de</strong>s exercices sur la semaine pour le premier trimestre. ........15Progression pour le premier trimestre. ............................................................15Programmation <strong>de</strong>s exercices sur la semaine pour le <strong>de</strong>uxième trimestre. .....16Progression pour le <strong>de</strong>uxième trimestre. .........................................................16Programmation <strong>de</strong>s exercices sur la semaine pour le troisième trimestre. .....16Programmation <strong>de</strong>s exercices sur la semaine pour le troisième trimestre. .....16<strong>Exercices</strong> <strong>de</strong> <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> ...............................................................18Les rimes..........................................................................................................19Les syllabes......................................................................................................23Les phonèmes ..................................................................................................30Les rébus..........................................................................................................36M<strong>et</strong>tre le ton.....................................................................................................39Premiers pas vers les correspondances grapho-phonétiques...........................41La phrase..........................................................................................................44Autres <strong>ac</strong>tivités possibles ....................................................................................48Un support gestuel à la <strong>conscience</strong> <strong>phonologique</strong> ..........................................49Les chara<strong>de</strong>s ....................................................................................................50Bibliographie .......................................................................................................51Annexes ...............................................................................................................52Table <strong>de</strong>s matières ...............................................................................................5656

![Etude du son [y]](https://img.yumpu.com/50959149/1/184x260/etude-du-son-y.jpg?quality=85)

![son [ on ] on om onne](https://img.yumpu.com/50535973/1/190x134/son-on-on-om-onne.jpg?quality=85)

![Etude du son [l]](https://img.yumpu.com/44499740/1/184x260/etude-du-son-l.jpg?quality=85)

![Etude du son [v] - La Petite Souris](https://img.yumpu.com/43850089/1/184x260/etude-du-son-v-la-petite-souris.jpg?quality=85)