Ecrevisses39Teleos - Fédération de pêche de la Haute-Savoie

Ecrevisses39Teleos - Fédération de pêche de la Haute-Savoie

Ecrevisses39Teleos - Fédération de pêche de la Haute-Savoie

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1SommaireINTRODUCTION : PROBLÉMATIQUE ET DÉMARCHE. ..............................................................................3RÉGRESSION DE L’ÉCREVISSE PIEDS BLANCS : LE CONTEXTE JURASSIEN..........................................................3DÉMARCHE DE RECHERCHE DES CAUSES DE DISPARITION INSIDIEUSE ...............................................................4DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE .............................................................................................................................6A. RÉPARTITION DES PIEDS BLANCS DANS LE JURA. ...........................................................................7A1. STRATÉGIES D’ÉCHANTILLONNAGE EMBOÎTÉES ..........................................................................................7A2 RÉSULTATS : RÉPARTITION DES A. PALLIPES DANS LE JURA ........................................................................9A3. INTERPRÉTATION : RÉGRESSION DES A. PALLIPES DANS LE JURA..............................................................11Évaluation <strong>de</strong> l’inventaire : représentativité <strong>de</strong> l’image obtenue. ..........................................................11État <strong>de</strong> santé et type <strong>de</strong> répartition actuelle <strong>de</strong>s écrevisse Pied B<strong>la</strong>ncs...............................................11Tendance évolutive <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs jurassiennes.....................................................12Bi<strong>la</strong>n sur l’inventaire départemental et cadre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s rapprochées. ...............................................13B. ANALYSE DIFFÉRENTIELLE DE STATIONS AVEC ET SANS ÉCREVISSE .......................................14B1 MILIEU ET MÉTHODES ..............................................................................................................................14Choix <strong>de</strong>s sites ateliers..........................................................................................................................14Métho<strong>de</strong>s globales (à l’échelle du BV) ..................................................................................................16Métho<strong>de</strong>s stationnelles ..........................................................................................................................23B2 ATELIER « FROIDEAU / SARON »..............................................................................................................27Localisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite d’extension <strong>de</strong>s A. pallipes sur le Froi<strong>de</strong>au. ...................................................28Densités astacicoles et piscicoles .........................................................................................................29Métabolisme thermique et typologie......................................................................................................30Analyse standard <strong>de</strong> l’habitat aquatique du Saron et du Froi<strong>de</strong>au. ......................................................32Occupation <strong>de</strong>s BV du Saron et du Froi<strong>de</strong>au : démarche comparative................................................36Recherche <strong>de</strong>s toxiques par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s multirésidus....................................................................38Bi<strong>la</strong>n et recommandations pour <strong>la</strong> restauration du Froi<strong>de</strong>au et du Saron.............................................39B3 ATELIERS LIZON / PRÉVERANT.................................................................................................................42Localisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite d’extension <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs du LIZON.........................................................43Densité et structure <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs du Lizon .............................................................43Métabolisme thermique et typologie......................................................................................................45Analyse comparative <strong>de</strong> l’habitat aquatique du Saron et du Froi<strong>de</strong>au..................................................46Occupation <strong>de</strong>s BV du Lizon et du Bief <strong>de</strong> Préverant. ..........................................................................51Recherche <strong>de</strong> contaminations toxiques sédimentaires. ........................................................................54Bi<strong>la</strong>n et recommandations pour <strong>la</strong> restauration du Lizon et du Préverant ............................................56

2B4. ATELIER « DOULONNES / CLAUGE»........................................................................................................58Localisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite d’extension <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs <strong>de</strong>s Doulonnes. ...............................................58Densité et structure <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs <strong>de</strong>s Doulonnes.................................................59Débit d’étiage, métabolisme thermique et typologie..............................................................................60Analyse comparative <strong>de</strong>s mosaïques d’habitat <strong>de</strong>3 stations <strong>de</strong>s Doulonnes .......................................62Occupation <strong>de</strong>s BV du Lizon et du Bief <strong>de</strong> Préverant. ..........................................................................66Recherche <strong>de</strong> toxiques dans les sédiments fins ...................................................................................68Bi<strong>la</strong>n et recommandations pour <strong>la</strong> restauration <strong>de</strong>s rus <strong>de</strong> <strong>la</strong> Forêt <strong>de</strong> Chaux .....................................69C. ÉTUDE DE L’ÉVOLUTION RAPIDE DU RU D’IVREY.............................................................................71C1. EVOLUTION DE LA POPULATION DE PIEDS BLANCS DU RU D’IVREY ............................................................71État initial <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en octobre 1999..........................................................................................71État <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion après travaux (inventaires <strong>de</strong> 2000 et 2001).......................................................74C2. RECHERCHE DES CAUSES DE L’EFFONDREMENT DE LA POPULATION D’ÉCREVISSES ...................................74C3. RECOMMANDATIONS POUR LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DU RU D’IVREY .....................................78D SYNTHÈSES DIAGNOSTIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES. .................................................................79D1. DÉTERMINISME DE LA PRÉSENCE DES PIEDS BLANCS ..............................................................................79Thermographie.......................................................................................................................................79Typologie................................................................................................................................................80Habitat....................................................................................................................................................81Remarque : importance éventuelle d’oligo-éléments ............................................................................82D2. CAUSES PREMIÈRES, PRINCIPALES ET CONJOINTES DE DISPARITION .........................................................83Anciennes décharges et épandages <strong>de</strong> boues <strong>de</strong> STEP : métaux lourds..........................................83Traitement du bois : pestici<strong>de</strong>s organo-azotés, fungici<strong>de</strong>s …..............................................................86Drainage, dérivation, captage : réduction <strong>de</strong>s débits, échauffement …................................................86Curages et incision : réduction <strong>de</strong>s capacités d’auto-épuration............................................................87Bi<strong>la</strong>n sur les causes <strong>de</strong> régression <strong>de</strong> disparition <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs. ...................................................88D3. CRITIQUE ET AMÉLIORATION DU SYSTÈME D’EXPERTISE............................................................................89Renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>s toxiques.........................................................................................89Renforcement <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> l’occupation <strong>de</strong>s sols..........................................................90Intérêt <strong>de</strong> l’analyse du macrobenthos....................................................................................................91Proposition et chiffrage d’un système expert amélioré.........................................................................91CONCLUSIONS .............................................................................................................................................93BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE ......................................................................................................................95ANNEXES (SUR FASCICULE SÉPARÉ)......................................................................................................97

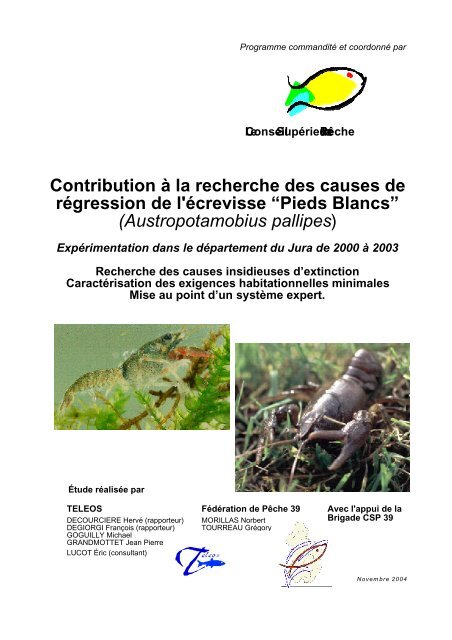

3Contribution à <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> disparition<strong>de</strong> l'écrevisse “Pieds B<strong>la</strong>ncs”(Austropotamobius pallipes)Expérimentation dans le département du Jura <strong>de</strong> 2000 à 2003Recherche <strong>de</strong>s causes insidieuses d’extinctionCaractérisation <strong>de</strong>s exigences habitationnelles minimalesMise au point d’un système expert.Introduction : problématique et démarche.Régression <strong>de</strong> l’écrevisse Pieds B<strong>la</strong>ncs : le contexte jurassienL'écrevisse Pied B<strong>la</strong>nc, Austropotamobius pallipes, est un indicateur biologiqueparticulièrement sensible <strong>de</strong>s systèmes apicaux référentiels ou peu perturbés (coursd'eau froid et in<strong>de</strong>mne <strong>de</strong> pollution). Cette espèce, autochtone en France, a vu sespopu<strong>la</strong>tions régresser drastiquement <strong>de</strong>puis les années 50. Même s'il semble que <strong>de</strong>spopu<strong>la</strong>tions résiduelles se maintiennent en fluctuant, il paraît urgent <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong>règles techniques précises pour préserver ou/et restaurer les milieux dont cetteécrevisse est élective.La région Franche-Comté s'inscrit complètement dans cette problématique puisqu'elleest caractérisée à <strong>la</strong> fois par un fort potentiel astacicole et par une diminutiondrastique <strong>de</strong>s stocks d’écrevisses autochtones. Ainsi, à partir <strong>de</strong> 48 sites témoinsprospectés en 1959 et en 88-89, puis en 1998, on peut estimer que l'écrevisse PiedB<strong>la</strong>nc a disparu <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 80 % <strong>de</strong>s ruisseaux qu'elle peup<strong>la</strong>it au début <strong>de</strong>s années60.L'extension <strong>de</strong> cette espèce est désormais réduite à quelques popu<strong>la</strong>tions, le plussouvent cantonnées dans les têtes <strong>de</strong> bassins forestières. Il reste tout <strong>de</strong> même unnombre tangible <strong>de</strong> sites en Franche-Comté, mais leur extension spatiale est trèslimitée. Ces tendances se retrouvent dans les 4 départements composant <strong>la</strong> région esten particulier dans celui du Jura

4Pour conserver ces popu<strong>la</strong>tions résiduelles et surtout pour rétablir puis pour valoriser <strong>la</strong>partie altérée <strong>de</strong> ce potentiel biologique, un programme d’actions correctementstructurées et coordonnées est mis en p<strong>la</strong>ce Franche comté. Cette approche consisted'abord à rechercher toutes les causes <strong>de</strong> disparition et les exigences écologiques<strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs, puis d'agir sur ces causes pour les supprimer, avant <strong>de</strong> mettre aupoint, lorsque ce<strong>la</strong> est nécessaire, <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> repeuplement à partir <strong>de</strong>popu<strong>la</strong>tions assez <strong>de</strong>nses.Cette démarche globale comprendra aussi un important volet sanitaire avec uneappréciation du risque <strong>de</strong> contamination pathologique associé aux écrevissesaméricaines. Enfin, plusieurs actions <strong>de</strong> valorisation et <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong>s technologiesmises au point sont également prévues. Toutefois, l'ensemble <strong>de</strong> l'approche nécessite <strong>la</strong>mise en p<strong>la</strong>ce préa<strong>la</strong>ble d'un pilote pour é<strong>la</strong>borer et tester le système expert : c'est le but<strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> faisant l'objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> présente convention.Démarche <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> disparition insidieuseAfin <strong>de</strong> parvenir à proposer un ensemble coordonné d'action rationnelles et efficaces, ilconvient d'abord <strong>de</strong> déterminer et <strong>de</strong> hiérarchiser les causes <strong>de</strong> raréfaction et <strong>de</strong>disparition. En effet, si certaines extinctions <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tions ont pu être expliquées par<strong>de</strong>s perturbations nettes et bien repérées (curages sévères, toxiques en dosesmassives...) d'autres disparitions ou <strong>la</strong> lente régression <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tions résiduellesainsi que <strong>la</strong> non-recolonisation <strong>de</strong> certains ruisseaux apparemment restaurés est plusdifficile à interpréter. Les altérations du milieu, qui sont alors suspectées sanspreuve absolue, sont pernicieuses : enrésinement, multiplication d'étangs, modification<strong>de</strong>s pratiques culturales, gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> ripisylve, compétition avec d'autres espèces,contaminations insidieuses par <strong>de</strong>s toxiques, pathologies ...Il semble donc que pour formuler <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong>ssystèmes concernés il soit nécessaire <strong>de</strong> mieux déterminer, in situ, les principalesexigences et sensibilités écologiques <strong>de</strong>s écrevisses autochtones. Cet objectif peutêtre atteint à l'ai<strong>de</strong> d'analyses comparatives effectuées sur le p<strong>la</strong>n temporel(comparaison entre sites actuels et sites anciens, cf. travaux du PNR du Morvan ourecherches bibliographiques CSP-DR5 sur <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong> l'apron en <strong>Haute</strong>-Saône)mais aussi sur le p<strong>la</strong>n spatial par <strong>la</strong> comparaison entre <strong>de</strong>s secteurs paraissantréférentiels et abritant ou non <strong>de</strong>s écrevisses (fig. 1).

5Rouages fonctionnels du “système expert”Vérification <strong>de</strong> l’absence :si présence fin <strong>de</strong> l’analysesi vraiment absenteRecherche <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> disparition : @1si évi<strong>de</strong>ntes restauration du milieu ou épuration <strong>de</strong>s rejetssi non évi<strong>de</strong>ntesAnalyses <strong>de</strong> l’altération physique à <strong>de</strong>ux échelles emboitées : @2si milieu insuffisamment attractif et hétérogène : restaurationsi milieu suffisamment attractif et hétérogèneRecherche <strong>de</strong>s macro-invertébrés marqueurs <strong>de</strong> qualité : @3si présence : repeuplementsi absenceRecherche <strong>de</strong>s contaminants toxiques : @4si présence : suppression (ponctuels et diffus)si absence : repeuplementCheminement analytique@1 : Définition d’un seuil <strong>de</strong> qualité globale minimale pour les A. p.et circonscription <strong>de</strong> pratiques “à risque” sur le bassin versant.@2 : Définition d’un seuil <strong>de</strong> qualité physique minimale pour les A. p.@3 : I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> macro-invertébrés sensibles et régulièrementcocénotiques avec A.p.@4 : Ba<strong>la</strong>yage très <strong>la</strong>rge <strong>de</strong>s toxiques probables :diagnostic <strong>de</strong>s rejets sur le BV et analyses “multirésidus”.Figure 1 :rouages fonctionnels d’un système expert <strong>de</strong> diagnose <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> disparition et <strong>de</strong>gui<strong>de</strong> à <strong>la</strong> restauration <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> Pied B<strong>la</strong>nc.En effet, il a été remarqué à <strong>de</strong> nombreuses reprises que les écrevisses autochtonescolonisaient <strong>de</strong>s tronçons <strong>de</strong> cours d'eau bien délimités et souvent très localisés. I<strong>la</strong>pparaît donc intéressant d'observer, entre les secteurs abritant <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs etceux qui n’en contiennent pas, <strong>la</strong> variation <strong>de</strong>s facteurs qui déterminent <strong>la</strong> présence etl’abondance <strong>de</strong> cette espèce sensible.Pour ce<strong>la</strong>, il est proposé d'appliquer un panel <strong>de</strong> mesures spécifiques et ciblées à <strong>la</strong>fois sur <strong>de</strong>s sites abritant <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions référentielles et sur <strong>de</strong>s sites où elles ontété signalées mais où elles ont disparu ainsi que sur <strong>de</strong>s tronçons sans écrevisse àl'aval <strong>de</strong>s secteurs astacicoles ou à proximité dans le même réseau hydrographique.

6Déroulement <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong>Suivant cette optique, <strong>la</strong> présente étu<strong>de</strong> a été réalisée en adoptant une démarcheexploratoire appliquée à 2 échelles emboîtées. D’une part, un bi<strong>la</strong>n global <strong>de</strong> <strong>la</strong>répartition et <strong>de</strong> l’extension <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions a été effectué à l’échelle départementale.D’autre part, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s stationnelles et habitationnelles ont été menées sur unensemble <strong>de</strong> sites ateliers.Tout d’abord, tous les cours d’eau jurassiens susceptibles d’abriter <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs,c’est-à-dire <strong>de</strong>s têtes <strong>de</strong> bassin préservées ont été prospectées systématiquement et àplusieurs reprises afin <strong>de</strong> vérifier <strong>la</strong> présence et le cas échéant l’extension <strong>de</strong>spopu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> cette espèce autochtone. Cette démarche préa<strong>la</strong>ble était nécessairepour constituer un outil <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions, mais aussi pour servir <strong>de</strong>fon<strong>de</strong>ment et <strong>de</strong> cadre à <strong>la</strong> démarche d’étu<strong>de</strong> détaillée.Puis, un zoom a été effectué sur 3 ensembles <strong>de</strong> cours d’eau i<strong>de</strong>ntifiés au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>première approche d’ensemble. Ainsi, chaque année pendant 3 ans, un bassin versantabritant au moins une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs a été étudié. Sur chacun <strong>de</strong> ces 3 BV,3 sites témoins <strong>de</strong> statut différent ont été sélectionnés :* 1 avec écrevisse* 1 sans écrevisse, sur le même cours d’eau, à l'aval immédiat du secteur précé<strong>de</strong>nt* 1 sur un autre ruisseau sans écrevisses (sans raison nette), dans le même BV.Un ensemble cohérent d’analyses complémentaires coordonnées a été appliqué surchacun <strong>de</strong> ces sites. Les données obtenues à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> protocoles standard sontcomparables. Elles ont permis d’effectuer, par confrontation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scripteurssynthétiques ainsi dégagés, une analyse différentielle <strong>de</strong>s sites où les écrevisses ontdisparu et <strong>de</strong>s sites où elles sont toujours présentes.Parallèlement, <strong>de</strong> 2000 à 2002, un bi<strong>la</strong>n préa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s pieds b<strong>la</strong>ncsdans le département du Jura a été réalisé. Les cartes provisoires établies l’année<strong>de</strong>rnière sont en cours d’actualisation et <strong>de</strong> finalisation. Par conséquent les cartesdéfinitives seront fournies en 2003 avec le rapport final. En revanche Les 2 échelles <strong>de</strong>travail ont été utilisées simultanément pour <strong>la</strong> mise au point du système expert.Enfin en 2003, les enseignements obtenus sur les cours d’eau à écrevisses du Jura,principalement en contexte géologique calcaire ont été utilisés pour étudier <strong>de</strong>sruisseaux haut-saônois s’écou<strong>la</strong>nt sur <strong>de</strong>s terrains siliceux. Quoique ces approchescomplémentaires ne fassent pas partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> présente étu<strong>de</strong>, les résultats ont étéconfrontés afin <strong>de</strong> préciser les interprétations.

7A. Répartition <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs dans le Jura.Un inventaires <strong>de</strong>s sites à Pieds B<strong>la</strong>ncs a été réalisé par <strong>la</strong> Fédération 39 et <strong>la</strong> briga<strong>de</strong>CSP 39, en appliquant une protocole <strong>de</strong> prospection systématique mis au pointconjointement avec TELEOS. Le but <strong>de</strong> cette opération était triple.D’une part, il s’agissait <strong>de</strong> déterminer l’état actuel <strong>de</strong>s potentiels astacicoles jurassiensen tenant compte <strong>de</strong> l’extension linéaire <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions et non plus seulement entermes <strong>de</strong> présence-absence par cours d’eau. D’autre part, cette approche permettait <strong>de</strong>préciser l’évolution historique quantitative <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs. Enfin, cettevision globale a servi à sélectionner <strong>de</strong>s sites-ateliers pertinents pour remplir nosobjectifs.Les principaux résultats <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> sont rappelés brièvement ici et commentéssynthétiquement. Ils ont été utilisés pour choisir les sites-ateliers et préciser le cadre <strong>de</strong>sinvestigations menées à cette échelle rapprochée.A-1. Stratégies d’échantillonnage emboîtéesCette prospection systématique a consisté en une vérification <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence-absence<strong>de</strong>s écrevisses sur <strong>de</strong>s sites connus ou indiqués dans <strong>la</strong> bibliographie par doubleprospection nocturne. Les observations ont été réalisées visuellement, à <strong>la</strong> <strong>la</strong>mpe.Avant chaque sortie nocturne, un ca<strong>la</strong>ge a été réalisé sur <strong>de</strong>s sites témoins contenant<strong>de</strong>s écrevisses. Cette opération consistait à s’assurer, sur <strong>de</strong>s cours d’eau certifiés« habités », <strong>de</strong> l’activité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> visibilité <strong>de</strong>s écrevisses durant <strong>la</strong> nuit considérée. Dansle cas contraire, <strong>la</strong> sortie était reportée.En cas <strong>de</strong> doute, <strong>de</strong>s nasses ont été posées durant plusieurs nuits « favorables », selonle sens défini ci-<strong>de</strong>ssus. Cette vérification a été effectuée en particulier lorsque aucuneécrevisse n’avait pu être observée dans un site où <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs étaitsignalée récemment.

8Cette technique d’échantillonnage a été appliquée sur un ensemble <strong>de</strong> cours d’eausélectionnés selon <strong>la</strong> démarche suivante :1° Recensement <strong>de</strong>s sites relevés lors <strong>de</strong>s enquêtes CSP antérieures, effectuées en1959 (Laurent et Suscillon 1962) et <strong>de</strong> 1981 à 1989 (DR5 CSP 1981-1989).2° Inventaires récents <strong>de</strong>s autres sites connus par <strong>la</strong> DIREN franche comté puis par <strong>la</strong>Briga<strong>de</strong> ou/et par les pêcheurs.3° Définition, à partir <strong>de</strong>s sites connus, <strong>de</strong> critères cartographiques <strong>de</strong> présencepotentielle d'écrevisse sur un réseau hydrographique.4° Vérification systématique <strong>de</strong>s sites pressentis selon <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> décrite ci-<strong>de</strong>ssus.Pour plus <strong>de</strong> sûreté, une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s absences d’observations seront vérifiéesdurant l’été 2001. Pour ce<strong>la</strong> <strong>de</strong> nouvelles doubles prospections nocturnes parobservation à <strong>la</strong> <strong>la</strong>mpe seront reconduites En définitive le recensement <strong>de</strong>s cours d’eauà écrevisses à pieds b<strong>la</strong>ncs a nécessité dans le Jura plus <strong>de</strong> 2 ans <strong>de</strong> travail(approximativement 150 hommes/jours). L’étu<strong>de</strong> a porté au total sur 200 cours d’eau eta comporté 375 observations (FDPPMA 39 2002, tab. I).200 cours d’eau étudiés au total375 observationsréalisées dont :- 220 prospections CSP/Fédé-39 réalisées <strong>de</strong> 1997 à 2001- 100 observations T. Déforêt réalisées en 2000 et 2001- 55 données bibliographiques <strong>de</strong> 1950 à 1996Tableau I : effort d’échantillonnage appliqué par <strong>la</strong> briga<strong>de</strong> CSP 39 et <strong>la</strong> fédération <strong>de</strong> Pêche 39pour réaliser l’inventaire <strong>de</strong>s cours d’eau astacicoles du Jura (FDPPMA 39 2002).

9A2 Résultats : répartition <strong>de</strong>s A. pallipes dans le JuraEntre 1998 et 2001, 26 popu<strong>la</strong>tions d’écrevisses à pieds b<strong>la</strong>ncs ont été recenséesdans le département du Jura (tab. II, fig. 2). La totalité <strong>de</strong>s cours d’eau qui les abritentsont <strong>de</strong>s têtes <strong>de</strong> bassin forestières réparties dans les principaux réseauxhydrographiques arrosant le département (Ain, Doubs, Ognon).Cours d'eau Bassin Commune Année DensitéBief <strong>de</strong> l'Étang Champagnole 2000 PrésenceBief <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fraite (Conte) Conte 2001 PrésenceAinBief <strong>de</strong> Ma<strong>la</strong>val (ou <strong>de</strong> l'Étang) Crotenay 2001 Forte <strong>de</strong>nsitéSirèneBonlieu 2000 Forte <strong>de</strong>nsitéRuisseau <strong>de</strong> Martigna Martigna 2001 PrésenceBienneLisonLes Crozets / Ravilloles 2001 Forte <strong>de</strong>nsitéBrenne Saint Lothain 2000 PrésenceBrenneRuisseau <strong>de</strong>s Bor<strong>de</strong>sSaint Lothain 2000 MoyenneÉchenaud Buvilly 2000 PrésenceCuisanceRuisseau <strong>de</strong>s Grands PrésBuvilly 2000 PrésenceFroi<strong>de</strong>au Montigny Les Arsures 2001 PrésenceIvrey Loue Ivrey / La Chapelle/Furieuse 2001 PrésenceTo<strong>de</strong>ur (ru. Vauxaillon)Saizenay 2000 PrésenceRuisseau du Bois Ognon Brans 2001 PrésenceLes Doulonnes Doubs Rans 2002 Ext. limitéeBief Salé Orain Grozon 2000 PrésenceBief Février Orbe Les Rousses 2000 Forte <strong>de</strong>nsitéBief Rougeau Blois Sur Seille 2000 PrésenceSeilleRuisseau <strong>de</strong> B<strong>la</strong>ndansDomb<strong>la</strong>ns 2000 PrésenceLa Doye <strong>de</strong> Montagna Montagna le Templier 2001 PrésenceSuranNoëltantMonnetay / Louvenne 2001 Forte <strong>de</strong>nsitéAffluent Bief du Chanois Sarrogna 2001 PrésenceBief d'Enfer Sarrogna 2000 PrésenceRuisseau du Prélieux (Drame<strong>la</strong>y) Valouse Drame<strong>la</strong>y 1999 Forte <strong>de</strong>nsitéRuisseau <strong>de</strong> Villette Sarrogna 2000 Forte <strong>de</strong>nsitéValouseÉcrilles 2000 1 individuTableau II : liste <strong>de</strong>s cours d’eau abritant <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs en 2000-2001 dans le département duJura (FDPPMA 39 2002).Parallèlement, un c<strong>la</strong>ssement réalisé <strong>de</strong> manière empirique, en considérant à <strong>la</strong> foisl’étendue spatiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et les <strong>de</strong>nsités apparentes observées permetd’évaluer <strong>la</strong> fragilité <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions (tab. III). Cette évaluation <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> santé <strong>de</strong>spopu<strong>la</strong>tions n’est pas basée sur <strong>de</strong>s investigations rigoureuses, et présente un caractèreindicatif.

10La SablonneLe CleuxCHEMINBief <strong>de</strong> Moussi eresCanCHAUSSINu M o ulinDOLELa VèzeCHAUMERGYGENDREYSALINS-LES-BAINS1993ROCHEFORT-SUR-NENONL'ArneLe DoubsMONTBARREYDAMPIERREes DoulonneslRhinLeaudu RhôneDoubsLa Gr abusseLa D ormeLa BrizotteRuisseau dMONTMIREY-LE-CHATEAUBorn eLa C<strong>la</strong>ugeL’Orain!L a Vè zeLa VeugeBief d‘Ai nsonLa VèzeVieille Rivi èreLa TancheLa Ré verotteLa oueLa CuisanceLa Gr ozonneL‘Orain1970 ?L e C<strong>la</strong>irvent1973!VILLERS-FARLAYLe G!1994<strong>la</strong>nonLa LeueLa BicheLa LarineARBOIS!1970: popu<strong>la</strong>tion en bon état (<strong>de</strong>nse + étendue): présence: popu<strong>la</strong>tion en déclin: disparition récente entre 1998 et 2001: disparition entre 1970 et 1995(<strong>de</strong>rnière observation)Le To<strong>de</strong>urCLAIRVAUX-LES-LACSLa Furieuse>>> Informations non exhaustives! !0 20 kmConseil Supérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pêche1994FDAPPMA JuraLa Gl antineLa DargeLe BacotSAINT-AMOURLa DargeLa RondaineBLETTERANSLa SeilletteRu. <strong>de</strong> B<strong>la</strong>ineLa GiziaLa C hauxLe BesançonLa VallièreLa S1998Bief d u RoiBEAUFORTLe Suran19731998 1994SELLIERESPOLIGNYVOITEURLONS-LE-SAUNIERnnetteSAINT-JULIENLaLa SeilleLe SedanLa Ma<strong>de</strong>leine1991DoyeLa SorneLe N oëlta nt!197219721996La ValouseLe ValousonLe Ser einLa VallièreLa BrenneLe DardCONLIEGELa ThoreigneORGELETARINTHOD1972L’Ain!Le ValzinLac <strong>de</strong>Coiselet1990L‘AinLa SeilleRu. <strong>de</strong> MerlueL‘AinLa SirèLa CimanteLac <strong>de</strong>Voug<strong>la</strong>ns*L‘HériaLa BienneGrand<strong>la</strong>c *L e Murgin!Lac <strong>de</strong>ChamblyeLac <strong>de</strong>Cha<strong>la</strong>in *Le DrouvenantLacdu Val*MOIRANS-EN-MONTAGNELacd’AntreLe Longviry19721985Petit <strong>la</strong>cLacd’Étival19901990L’AngillonLe RonayLac <strong>de</strong>BonlieuLe NanchezLe TaconLacd’I<strong>la</strong>y*CHAMPAGNOLELac <strong>de</strong>Nar<strong>la</strong>yLe DombieLac <strong>de</strong>LamouraSAINT-CLAUDELES BOUCHOUXLa SemineLa LondaineLac duMaclufLa SaineLa LemmeSAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUXLac <strong>de</strong>l’AbbayeLe FlumenL‘AinLa BienneLa Ser p e ntineNOZEROYLES PLANCHES-EN-MONTAGNE19941994Le Bief FroidLa ValserineLac <strong>de</strong>BellefontaineMOREZLac <strong>de</strong>sRousses*Bie f <strong>de</strong> <strong>la</strong> ChailleLac <strong>de</strong>sMortesL'Orbe1971NFigure 2 : carte <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s écrevisses Pieds B<strong>la</strong>ncs dans le département du Jura en 2002.

11- 4 popu<strong>la</strong>tions considérées en « bon état <strong>de</strong> santé », présentantune étendue spatiale et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nsités importantes26 popu<strong>la</strong>tions i<strong>de</strong>ntifiées surle département du Jura, dont :- 9 popu<strong>la</strong>tions considérées « en danger» caractérisées par <strong>de</strong>s<strong>de</strong>nsités <strong>de</strong> plus en plus faibles et/ou une étendue spatiale limitée- 13 popu<strong>la</strong>tions présentant un statut indéterminéTableau III :Évaluation empirique <strong>de</strong> <strong>la</strong> fragilité <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions d’écrevisses à pieds b<strong>la</strong>ncs :A3. Interprétation : régression <strong>de</strong>s A. pallipes dans le JuraÉvaluation <strong>de</strong> l’inventaire : représentativité <strong>de</strong> l’image obtenue.La réplication <strong>de</strong> prospections exhaustives ainsi que le croisement entre plusieurstechniques <strong>de</strong> capture et d’observation permettent <strong>de</strong> considérer que le recensementréalisé est bien représentatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité du terrain. En effet, à partir <strong>de</strong> 2000 <strong>la</strong>répétition <strong>de</strong> cet effort d’échantillonnage n’a plus permis <strong>de</strong> découvrir <strong>de</strong> nouveaux sites.Parallèlement, les différentes approches fournissent <strong>de</strong>s informations cohérentesÉtat <strong>de</strong> santé et type <strong>de</strong> répartition actuelle <strong>de</strong>s écrevisse Pied B<strong>la</strong>ncs.L’inventaire a permis <strong>de</strong> localiser plusieurs dizaines <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> pieds b<strong>la</strong>ncs. Parrapport à <strong>de</strong> nombreux département français ce bi<strong>la</strong>n montre que territoire jurassienabrite encore <strong>de</strong>s potentiels astacicoles autochtones appréciablesCependant, seules 4 <strong>de</strong>s 26 popu<strong>la</strong>tions inventoriées peuvent être considérées commeprésentant un « bon état <strong>de</strong> santé » au vu <strong>de</strong> leur extension et <strong>de</strong> leur c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité.En outre, l’expérience montre que même les popu<strong>la</strong>tions prospères peuvent êtrevictimes <strong>de</strong> disparition brutale comme dans le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Balme d’Epy ou <strong>de</strong> fluctuationsintempestives comme dans le Ru d’Ivrey.Parallèlement, les popu<strong>la</strong>tions relictuelles observées actuellement sont presque toutesisolées géographiquement les unes <strong>de</strong>s autres. Cette situation constitue certainementun facteur supplémentaire <strong>de</strong> risque <strong>de</strong> disparition puisqu’elle rend <strong>la</strong> recolonisationdifficile ou impossible après une pollution.

12La répartition actuelle <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions traduit aussi une « remontée typologique »apparente <strong>de</strong> l’espèce. Les écrevisses à pieds b<strong>la</strong>ncs se trouvent aujourd’hui confinéesaux portions très apicales <strong>de</strong>s cours d’eau <strong>de</strong> têtes <strong>de</strong> bassins, qui ne correspondaientpas, à l’origine, à leur preferendum écologique. Les sites répertoriés aujourd’huirésultent d’un effort <strong>de</strong> prospection plus important qu’auparavant en direction <strong>de</strong>s têtes<strong>de</strong> bassins. Ainsi, 1/3 <strong>de</strong>s sites actuels n’étaient pas connus en 1990, bien qu’il soitpresque certain qu’ils hébergeaient déjà <strong>de</strong>s écrevisses.Le nombre <strong>de</strong> sites connus apparaît ainsi resté quasiment stable alors que <strong>de</strong>nombreuses popu<strong>la</strong>tions ont en réalité disparu : <strong>de</strong>puis 10 ans, on note 13disparitions dont 3 pendant l’étu<strong>de</strong>, à comparer aux 24 sites où une popu<strong>la</strong>tion subsisteencore à ce jour (voir § ci-<strong>de</strong>ssous).Tendance évolutive <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs jurassiennes.En fait, les résultats <strong>de</strong> cette prospection systématiques permettent <strong>de</strong> caractériser et <strong>de</strong>quantifier une importante régression <strong>de</strong>s A. pallipes dans le département du Jura <strong>de</strong>puisles années 1950 (ann. 1, tab. IV). D’une part, 75 % <strong>de</strong>s sites signalés occupés dansles données datant <strong>de</strong> l’après-guerre sont apparemment désertés (Suscillon etLaurent 1962). Certes d’autres sites ont été découverts, mais il est probable qu’il s’agit<strong>de</strong> <strong>la</strong> conséquence d’un effort <strong>de</strong> prospection plus <strong>la</strong>rge s’étendant sur <strong>de</strong>s cours d’eau<strong>de</strong> plus en plus petits.

13Bi<strong>la</strong>n sur l’inventaire départemental et cadre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s rapprochées.Cette démarche a permis d’i<strong>de</strong>ntifier plusieurs sites présentant <strong>la</strong> configuration que nousrecherchions pour appliquer notre approche d’expertise différentielle. D’une part, <strong>de</strong>nombreux ruisseaux s’écou<strong>la</strong>nt dans <strong>de</strong>s bassins versant à dominante forestière abritent<strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> pied b<strong>la</strong>ncs très localisées dont les limites d’extension ne sont pasexpliquées par <strong>de</strong>s pollutions ni par <strong>de</strong>s perturbations évi<strong>de</strong>ntes. D’autre part, ces sites« refuges » jouxtent souvent d’autres cours d’eau qui leur ressemblent et qui drainenteux aussi <strong>de</strong>s contextes sylvestres mais qui n’abritent pas d’écrevisses du tout.Parmi les sites inventoriés, nous avons pu sélectionner 3 têtes <strong>de</strong> bassins-ateliers »comportant au moins une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs dont l’extension est limitéenettement mais <strong>de</strong> façon inexpliquée. Parallèlement, ces unités hydrographiquescomportent aussi un ou plusieurs ruisseaux ayant contenu cette espèce d’écrevissesmais n’en abritant plus, sans que l’on ne connaisse a priori <strong>la</strong> cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> disparition.Enfin, notre dispositif d’étu<strong>de</strong> a aussi inclus l’analyse du Ru d’Ivrey marqué par <strong>de</strong>sfluctuations importantes du stock d’écrevisses qu’il abrite.

14B. Analyse différentielle <strong>de</strong> stations avec et sans écrevisseB-1 Milieu et métho<strong>de</strong>sChoix <strong>de</strong>s sites ateliersDans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, un système expert comparatif a été appliqué à 12 stationsréparties rationnellement sur 6 cours d’eau regroupés en 3 ateliers (fig. 3). Lesruisseaux étudiés dans ce cadre s’écoulent tous en encaissant calcaire, et drainent <strong>de</strong>sbassins versant à dominante forestière nette (entre 75 et 99 %). Ils appartiennent tous à<strong>de</strong>s rangs hydrologiques apicaux (1 à 3 mètres <strong>de</strong> <strong>la</strong>rgeurs moyenne). Les couples <strong>de</strong>cours d’eau d’une même atelier appartiennent tous <strong>de</strong>ux au même massif forestier maisl’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux seulement abrite <strong>de</strong>s écrevisses.En 2000, le bassin versant atelier choisi, situé dans <strong>la</strong> Forêt <strong>de</strong> Mouchard, comportait :- Trois stations sur le Froi<strong>de</strong>au (commune <strong>de</strong> Villeneuve d’aval), qui se jette dans <strong>la</strong>Biche, confluant elle même dans <strong>la</strong> Loue. Les <strong>de</strong>ux stations amont jalonnent unlinéaire abritant une popu<strong>la</strong>tion référentielle <strong>de</strong> pieds b<strong>la</strong>ncs tandis que <strong>la</strong> troisième,située à quelques dizaines <strong>de</strong> mètres en aval seulement <strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong>, n’en contientplus <strong>de</strong>puis plusieurs années.- Une station sur le Saron (commune <strong>de</strong> Villeneuve d’aval) qui se jette lui aussi dans <strong>la</strong>Biche et qui a contenu <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs mais qui n’en contient plus <strong>de</strong>puis unedizaine d’année (disparition signalées en 1995).En 2001, les investigations ont porté sur <strong>de</strong>ux cours d’eau <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bienne.- D’une part, trois stations ont été imp<strong>la</strong>ntées sur le Lizon, affluent <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bienne. Lepremier site est situé à l’aval du vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong>s Crozets et ne contient pas d’écrevissesprobablement à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> pollution organique due aux rejets domestiques. Le<strong>de</strong>uxième site est situé quelques centaines <strong>de</strong> mètres à l’aval et contient <strong>de</strong>sécrevisses. Le troisième site est situé à l’aval d’un p<strong>la</strong>n d’eau qui barre le Lizon et necomporte pas <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs.- D’autre part, une station a été prospectée et étudiée sur le Bief <strong>de</strong> Préverant(commune <strong>de</strong> Choux). Ce petit cours d’eau comportait <strong>de</strong>s écrevisses il y a unedizaine d’année, mais n’en abrite plus pour <strong>de</strong>s raisons inexpliquées (disparitionsignalées en 1993).

La Sabl onneLe CleuxCHEMINBief <strong>de</strong> MoussieresCanCHAUSSINLe NaceyLa BrizotteRuisseau dMONTMIREY-LE-CHATEAUBorneu Mo ulinDOLELa VèzeRocherfort/NenonL'ArneMONTBARREYGENDREYLe DoubsDampierrelRhinLeaudu hôneRDoubsLa GrabusseLa C<strong>la</strong>ugeL’OrainLa Vè zeLa VeugeL’OgnonLaVèzeVieille Ri vièreLa TancheLa CuisanceLa Gr ozonneLes DoulonnesLa C<strong>la</strong>ugeLa RéverotteLa oueLa BicheLe C<strong>la</strong>irven tVillersFar<strong>la</strong>yLe SarronLe Froi<strong>de</strong>auArboisLe G<strong>la</strong>nonLa LeueLa Larine0 20 kmLe R. IvreyLa FurieuseLe To<strong>de</strong>urSalins lesBainsSecteur d'étu<strong>de</strong>Linéaire abritant <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncsLinéaire n'abritant plus <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncsConseil Supérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> PêcheFDAPPMA Jura15La Dorm eL‘O rainBief d‘AinsonCHAUMERGYLa G<strong>la</strong>ntineLa Dar geLe BacotSAINT-AMOURLa ChauxL a DargeLa GiziaLa RondaineBLETTERANSLa SeilletteRu. <strong>de</strong> B<strong>la</strong>i neLe BesançonLa VallièreBief d uLa SBEAUFORTLe SuranRoiSELLIERESVOITEURLONS-LE-SAUNIERnnetteSAINT-JULIENLa SeilleLe SedanLa Ma<strong>de</strong>leineLa DoyeLa SorneLe NoëltantLa ValouseLe ValousonLe S ereinLa VallièreLa ThoLa BrenneLe DardCONLIEGEreigneORGELETARINTHODLac <strong>de</strong>CoiseletL’AininLe Val zL‘AinPOLIGNYLa Seil leRu. <strong>de</strong> Merl ueLac <strong>de</strong>Voug<strong>la</strong>ns*L‘HériaLa BienneLe MurginCLAIRVAUX-LES-LACSMoiransen M.CHAMPAGNOLELac <strong>de</strong>LamouraSAINT-CLAUDELES BOUCHOUXSAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUXNOZEROYLES PLANCHES-EN-MONTAGNEMOREZLac <strong>de</strong>sRousses*Figure 3 : localisation <strong>de</strong>s trois sites-ateliers dans le département du Jura.L‘AinLa SirèGrand<strong>la</strong>c *La CimanteLac <strong>de</strong>ChamblyeLac <strong>de</strong>Cha<strong>la</strong>in*Petit <strong>la</strong>cLacd’AntreLe LongviryLe DrouvenantLacd’ÉtivalLe PréverantLacdu Val*L’AngillonLe RonayLac <strong>de</strong>BonlieuLe NanchezLe TaconLa LondaineLac <strong>de</strong>Nar<strong>la</strong>yLacd’I<strong>la</strong>y*Le LizonLa SemineLe DombiefLac duMacluLa SaineLa LemmeLac <strong>de</strong>l’AbbayeLe Fl umenL‘AinLa BienneidLe Bief FroLa Valseri netineLa Ser p enLac <strong>de</strong>BellefontaineBief <strong>de</strong> <strong>la</strong> ChailleLac <strong>de</strong>sMortesL'Orbe

16En 2002, les investigations ont porté sur <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnier ensembles <strong>de</strong> sites.- D’une part, 3 stations ont été étudiées sur les Doulonnes. Ce petit affluent <strong>de</strong> <strong>la</strong>p<strong>la</strong>ine alluviale du Doubs sort du massif forestier <strong>de</strong> Chaux en amont <strong>de</strong> Rans. Lapremière station est située sur un <strong>de</strong>s petits bras qui composent le ruisseau près <strong>de</strong>ssources et ne contient pas <strong>de</strong> Pied B<strong>la</strong>nc. Plus à l’aval, une station est imp<strong>la</strong>ntée ausein d’un tronçon <strong>de</strong> 200 mètres qui abrite <strong>de</strong>s écrevisses. La troisième station a étéinstallée, juste après <strong>la</strong> limite d’extension aval <strong>de</strong> cette popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs.- D’autre part, une station a été prospectée et étudiée sur <strong>la</strong> C<strong>la</strong>uge en amont <strong>de</strong> <strong>la</strong>Vieille Loye. Ce petit cours d’eau arrose le même massif forestier. Il contenait jadis<strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs sur plusieurs secteurs et n’en abrite plus du tout <strong>de</strong>puis plus d’unevingtaine d’année.Des investigations complémentaires ont également été effectuées <strong>de</strong> 2000 à 2002 surun ruisseau proche du Froi<strong>de</strong>au mais situé dans un autre bassin versant. En effet, le rud’Ivrey, à 3 kilomètres <strong>de</strong> sa confluence avec <strong>la</strong> Furieuse, abritait jusqu’en 1999, unepopu<strong>la</strong>tion d’écrevisses très <strong>de</strong>nse que <strong>de</strong>s travaux hydrauliques « connexes » ont miseen danger. Les fluctuations <strong>de</strong> cette popu<strong>la</strong>tion ont été analysées sur une station.Métho<strong>de</strong>s globales (à l’échelle du BV)Sur chaque bassin versant ateliers, un ensemble d’investigations a été mené à l’échelle<strong>la</strong> plus <strong>la</strong>rge (tab. V). Cette approche permet <strong>de</strong> choisir judicieusement <strong>la</strong> localisation<strong>de</strong>s stations d’étu<strong>de</strong> rapprochées et <strong>de</strong> circonscrire puis <strong>de</strong> hiérarchiser les causespremières impliquées dans <strong>la</strong> régression ou <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong>s Pieds B<strong>la</strong>ncs.Délimitation exacte <strong>de</strong> l’extension <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs.Cette phase préa<strong>la</strong>ble détermine <strong>la</strong> pertinence et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s investigationsultérieures. Elle consiste à vérifier, à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> nasses appâtées, <strong>la</strong> limite d’extensiondéterminée suite à plusieurs prospections nocturnes et diurnes. Les nasses appâtéespar du poisson frais sont disposées au moins durant <strong>de</strong>ux nuits, en encadrant le secteurcolonisé. Un <strong>de</strong>s pièges est disposé à l’amont <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite aval <strong>de</strong> l’extension présumée<strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et 3 autres sont p<strong>la</strong>cés à l’aval.Détermination <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité physique du linéaire du cours d’eau.Un diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité physique globale <strong>de</strong>s 7 cours d’eau a été réalisé en suivantl'approche standard mise au point par <strong>la</strong> Direction Régionale n°5 du CSP (1993) puisfinalisé par nos soins (TELEOS 1999-2001).

Ruisseaux ateliers Statut Extension Pêche Benthos Son<strong>de</strong> Occupation <strong>de</strong>sconventionnés Pied Bl. <strong>la</strong>mpe nasse électrique MAG20 thermique Carto BVFroi<strong>de</strong>au apical avec 00 00 01 - 02 01Froi<strong>de</strong>au amont affluent avec 00 00 01 - 02 01Froi<strong>de</strong>au aval affluent sans 00 00-01 01 - 02 01Saron médian sans 00 00-01 01 - 02 01Lizon amont sans 01 01 01 - 02 02Lizon médian avec 01 01 01 - 02 02Lizon aval sans 01 01 01 - 02 02Préverant sans 01 01 01 - - 02Doulonnes amont sans 02 02 02 - 02 03Doulonnes médiane avec 02 02 02 - 02 03Doulonnes aval sans 02 02 02 - 02 03C<strong>la</strong>uge sans 02 02 02 - 02 03Hors conventionRu d’Ivrey* avec 01-02 01-02 01-02 - 02 01Corne du Poirier amont avec 03 03 03 03 03 03Corne du Poirier médian avec 03 03 03 03 03 03Corne du Poirier aval sans 03 03 03 03 03 03R. <strong>de</strong> Brisse amont avec 03 03 03 03 03 03R. <strong>de</strong> Brisse aval sans 03 03 03 03 03 03Tableau V : investigations effectuées sur les 12 stations <strong>de</strong>s 3 bassins ateliers conventionnésainsi que sur 6 stations <strong>de</strong> 3 sites hors convention

19Contrairement aux approches physico-chimiques ou biologiques suffisamment pratiquéespour qu’aient pu être définis <strong>de</strong>s protocoles normalisés et <strong>de</strong>s référentiels interprétatifs, <strong>la</strong>détermination <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité physique <strong>de</strong>s cours d’eau n’en est qu’à ses balbutiements. Sur<strong>la</strong> dizaine <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s expérimentales recensées, celle que nous avons choisie présente<strong>de</strong>s avantages majeurs.1 Elle privilégie plusieurs échelles d’actions emboîtées : le tronçon, <strong>la</strong> station, le facièset le méso-habitat. Leur prise en compte simultanée permet <strong>de</strong> sanctionner <strong>la</strong>variation <strong>de</strong>s ressorts <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité physique déterminant les capacités biogènes.2 Elle fournit <strong>de</strong>s résultats re<strong>la</strong>tifs qui sont interprétés par rapport à une référence proprepermettant <strong>de</strong> démêler l'importance re<strong>la</strong>tive <strong>de</strong>s pressions anthropiques et <strong>de</strong>s limitesnaturelles du potentiel.3 Sa portée globale, doublée d’une orientation piscicole marquée, <strong>la</strong> rendparticulièrement adaptée à <strong>la</strong> problématique posée ;4 Sa capacité à quantifier un état et à en différencier les causes permet d’exploiter lesrésultats obtenus dans le triple cadre du diagnostic initial, <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>s remè<strong>de</strong>set <strong>de</strong> l’évaluation objective <strong>de</strong> l’impact <strong>de</strong>s actions restauratoires.Suivant ces principes, <strong>la</strong> structure physique <strong>de</strong>s 7 cours d’eau a été analysée à 2 échellesjugées discriminantes. En effet, les facteurs physiques limitant <strong>la</strong> production <strong>de</strong>sécrevisses seront mesurés et caractérisés à l’échelle stationnelle (cf. ci-<strong>de</strong>ssous).Cependant, pour vérifier l’étendue <strong>de</strong>s altérations, et pour mieux en comprendre lescauses, une analyse plus globale mais moins précise a été également menée à l’échelletronçon fonctionnel, sur l’ensemble du linéaire <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux cours d’eau.La mise en œuvre <strong>de</strong> cette métho<strong>de</strong> commence par <strong>la</strong> sectorisation <strong>de</strong>s cours d’eaudécoupés en tronçons. Puis <strong>la</strong> capacité biogène <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s unités est caractériséepar <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s 4 composantes fondamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité physique tellequ'elle est définie par nos objectifs et par notre échelle <strong>de</strong> travail : l'hétérogénéité du litd'étiage, son attractivité, sa stabilité et sa connectivité avec les autres compartiments ducorridor fluvial. Enfin, les éléments favorables et défavorables recensés sont quantifiés et<strong>de</strong>s scores synthétiques peuvent être calculés.SectorisationLa sectorisation du cours d’eau consiste à découper <strong>la</strong> rivière en tronçons mesurant <strong>de</strong>quelques centaines <strong>de</strong> mètres à plusieurs kilomètres <strong>de</strong> long. Des unités homogènes sontdélimitées suivant <strong>de</strong>s critères géomorphologiques (pente, forme du lit, nature dusubstratum,...) et habitationnel (qualité <strong>de</strong>s substrats, diversité <strong>de</strong>s vitesses du courant et<strong>de</strong>s profon<strong>de</strong>urs), ainsi qu'en termes d'état dynamique (érosion / sédimentation du lit et<strong>de</strong>s berges) et <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré d'artificialisation (aménagements structurants …).

20Ce découpage en tronçons est basé sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s cartes IGN 1/25 000 e et géologique(pente, dimension et forme du lit, sinuosité, changement <strong>de</strong> substratum …). Lasectorisation est généralement affinée par une première reconnaissance <strong>de</strong> terrain. Lescritères <strong>de</strong> découpage déterminent fortement l’image <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversité mesurée à l’intérieur<strong>de</strong> chaque tronçon. Certains tronçons originellement homogènes sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> pente,du débit ou <strong>de</strong> leur morphologie sont différenciés par leur <strong>de</strong>gré d’artificialisation ou parl’occupation <strong>de</strong> sols ou <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> ripisylve. Les unités i<strong>de</strong>ntifiées sont donc <strong>de</strong>s outilsd’étu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> gestion présentant un caractère arbitraire qu’il convient <strong>de</strong> rappeler.Chaque tronçon fait l'objet d'une <strong>de</strong>scription standard fondée sur <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> terrainopérées à l'ai<strong>de</strong> d'une grille normalisée. Dans ce cadre, l'hétérogénéité et l'attractivitébiogène sont appréhendées à partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>scripteurs pertinents comme le linéaire <strong>de</strong>sfaciès d'écoulement, <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong>s différents abris et caches rencontrés, <strong>la</strong> <strong>la</strong>rgeur du litmineur et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>me d'eau, le contraste <strong>de</strong>s profon<strong>de</strong>urs, <strong>la</strong> présence d'affluents, ...Définition <strong>de</strong>s composantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité physiqueParallèlement, l'appréciation <strong>de</strong> l'état dynamique est réalisée par <strong>la</strong> même approche àl'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> plusieurs <strong>de</strong>scripteurs, dont le nombre <strong>de</strong> seuils d'érosion régressive, le linéaire<strong>de</strong> berges stables et instables, <strong>la</strong> hauteur d'incision, le type <strong>de</strong> substratum, ... Les relevés<strong>de</strong> terrain doivent, autant que possible, être réalisés en étiage estival, pério<strong>de</strong> durant<strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> visibilité du fond et <strong>de</strong>s substrats est <strong>la</strong> meilleure, où <strong>la</strong> végétation aquatique estbien développée et où les conditions limitantes apparaissent c<strong>la</strong>irement.Les données récoltées sur le terrain sont intégrées dans le calcul <strong>de</strong> scores et <strong>de</strong> notes<strong>de</strong>stinées à faciliter leur interprétation. Pour chaque tronçon, les 4 composantesfondamentales <strong>de</strong> qualité physique sont appréciées à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> scores différents (fig. 4) :1 Le score d'hétérogénéité sanctionne le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> variété <strong>de</strong>s formes, <strong>de</strong>ssubstrats/supports, <strong>de</strong>s vitesses <strong>de</strong> courant et <strong>de</strong>s hauteurs d'eau du lit d'étiage ; plusce score est élevé, plus les ressources physiques sont diversifiées.2 Le score d'attractivité intègre <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s substrats (= intérêt global <strong>de</strong>ssubstrats/supports pour les poissons), <strong>la</strong> qualité et <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong>s caches et <strong>de</strong>s abrisainsi que l'existence et <strong>la</strong> variété <strong>de</strong>s frayères.3 Le score <strong>de</strong> connectivité caractérise <strong>la</strong> fonctionnalité <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone inondable ainsi que<strong>la</strong> fréquence <strong>de</strong>s contacts entre <strong>la</strong> rivière et les interfaces emboîtées que constituent <strong>la</strong>ripisylve et le lit "moyen" ; il apprécie également le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> compartimentagelongitudinal par les barrages et les seuils, ainsi que les possibilités <strong>de</strong> circu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>spoissons migrateurs ou "sé<strong>de</strong>ntaires".

214 Le score <strong>de</strong> stabilité <strong>de</strong>s berges et du lit traduit l'importance <strong>de</strong>s érosions régressives(fréquence <strong>de</strong>s seuils), progressive et <strong>la</strong>térale (proportion <strong>de</strong> méandres instables), <strong>de</strong>l'état <strong>de</strong>s berges (<strong>de</strong>gré d'érosion), <strong>de</strong> l'incision, ...HétérogèneCourant rapi<strong>de</strong>HétérogénéitéCourant très lentTurbulencesTrès homogèneCourant modéréProfon<strong>de</strong>urBlocs GraviergaletsTrès attractifherbiersAttractivitéRipisylveen contactMoyennement attractifSous-bergefrayèresblocs aveccacheConnectifNiveau <strong>de</strong> crueDébit moyenConnectivitépeu connectifbras mortconnectifÉtiagebaissière(bras mort encours d'oblitération)StabilitéFigures d'érosion >> dépots Figures d'érosion# dépots Figures d'érosion

22Règles d’interprétationsÉvi<strong>de</strong>mment, les 4 composantes ne sont pas indépendantes : elles interfèrent <strong>la</strong>rgementles unes sur les autres, sans être redondantes. En outre, les 3 premiers scores doiventêtre comparés avec ceux qui sont obtenus sur l'ensemble <strong>de</strong>s tronçons.L'interprétation peut être fondée sur les notes obtenues sur un secteur "référentiel" ou"sub-référentiel" présentant une qualité physique intacte dont témoignent <strong>de</strong>speuplements et <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions piscicoles <strong>de</strong> bonne qualité (en re<strong>la</strong>tion avec le niveautypologique auquel le secteur <strong>de</strong> référence peut être rattaché). Toutefois, <strong>la</strong> démarcheidéale consiste, lorsque les données existent, à pouvoir évaluer le <strong>de</strong>gré d'altération <strong>de</strong>chaque tronçon d'après l'évolution historique <strong>de</strong> sa qualité physique.Dans cet esprit, chaque composante est définie par 5 c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> A à E. La c<strong>la</strong>ssesupérieure – A – répond en fait à une situation conforme pour le paramètre étudié et necorrespond pas nécessairement à une condition optimale. La qualité <strong>de</strong>s tronçons <strong>de</strong>s 2cours d’eau a été évaluée suivant cette quintuple c<strong>la</strong>ssification (tab. VI).Hétérogénéité Attractivité Connectivité Stabilité Qualité Physiquesur 111 sur 90 sur 130 entre –60 et 40 sur 30 600A >50 >45 >65 Sédimentation>10 > 6 500B 40-50 34-45 49-65 Équilibre-10/10 3 500-6 500C 28-40 23-34 33-49 Érosion-25/-10 1500-3500D 14-28 11-23 16-33 Forte érosion -60/-25 400-1500E

23Métho<strong>de</strong>s stationnellesSur chaque station, 4 ensembles d’investigations ont été effectués systématiquement.D’une part un inventaire quantitatif <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions astacicoles et piscicoles a été mis enœuvre pour préciser les potentiels biologiques. D’autre par une analyse standard <strong>de</strong>smosaïques d’habitat, une caractérisation du régime thermique et une recherche <strong>de</strong> toxiquedans les sédiments fins organiques ont été réalisées pour mieux approcher l’étatfonctionnel <strong>de</strong>s stations.Inventaires sationnels par pêches électriquesPour déterminer <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion d’écrevisses <strong>de</strong>s stations témoins, <strong>de</strong>s pêchesélectriques exhaustives par enlèvements successifs à 3 ou 4 passages ont été effectuéessur toutes les stations d’étu<strong>de</strong>. Comme <strong>la</strong> <strong>la</strong>rgeur du lit ne dépassait 4 mètres sur aucun<strong>de</strong>s sites, les prospections ont été réalisées à l’ai<strong>de</strong> d’une seule ano<strong>de</strong> f<strong>la</strong>nquée <strong>de</strong> 2épuisettes, conformément au protocole standard proposé par DEGIlORGI et RAYMOND(2003). Les 3 ou 4 passages effectués sur chaque site ont permis d’obtenir <strong>de</strong>sestimations associées à <strong>de</strong>s précisions <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 20 %.Dans le cas du Ru d’Ivrey, une opération <strong>de</strong> marquage-recapture a été mise en œuvre àl’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> nasse en complément afin <strong>de</strong> vérifier <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité qui a été observée.L’estimation a alors été calculée suivant <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> Petersen Schnabel (FDAPPMA 392000).Principes, objectifs et modalités <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s mosaïques stationnellesL’analyse cartographique standard <strong>de</strong>s mosaïques <strong>de</strong> substrats/supports, <strong>de</strong>profon<strong>de</strong>urs et <strong>de</strong> vitesses <strong>de</strong> courant a été effectuée selon le protocole mis au point parle CSP-DR 5 (1993–1997), puis finalisé par TÉLÉOS (1999-2001). Cette métho<strong>de</strong> fournit<strong>de</strong>s images comparables <strong>de</strong> l’hétérogénéité et <strong>de</strong> l’attractivité biogène à l’échellestationnelle.À qualité d'eau et niveau trophique égaux, les potentialités piscicoles d'un site d'eaucourante sont en effet déterminées par <strong>la</strong> diversité et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s combinaisons <strong>de</strong>hauteurs d'eau, <strong>de</strong> vitesses <strong>de</strong> courant et <strong>de</strong> substrats/supports. La démarchediagnostique utilisée consiste donc à réaliser une cartographie codifiée <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong> cescomposantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité physique, puis <strong>de</strong> considérer leur combinaison. Les formulesrespectives <strong>de</strong>s mosaïques élémentaires, considérées une par une, puis superposées,peuvent ainsi être appréciées et confrontées d'une station à l'autre.Les limites <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses d'hétérogénéité <strong>de</strong> chaque composante ont été déterminéesstatistiquement. Leur combinaison définit <strong>de</strong>s zones d'attraction différentielle vis-à-vis <strong>de</strong>s

24poissons : elles sont appelées "pôles d'attraction". Cette notion intègre l'aspect dynamique<strong>de</strong> l'intérêt offert par un habitat pour l'ensemble <strong>de</strong>s espèces.Les capacités piscicoles associées à <strong>la</strong> structure physique d'une station sont chiffréesglobalement, et non pas reconstituées p<strong>la</strong>cette par p<strong>la</strong>cette, ni fondées sur <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>preferenda spécifiques associées séparément à chaque <strong>de</strong>scripteur fondamental(substrat, profon<strong>de</strong>ur, vitesse). Leur évaluation diffère donc, sur le p<strong>la</strong>n conceptuel, <strong>de</strong>celle qui est obtenue par <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s "micro-habitats" ou <strong>de</strong> sesdérivés (SOUCHON et al. 1989, POUILLY et al. 1995).Sur le terrain, les vitesses et les profon<strong>de</strong>urs sont mesurées et repérées sur <strong>de</strong>s transectsà l'ai<strong>de</strong> d'une jauge graduée, d'un courantomètre et <strong>de</strong> plusieurs décamètres tandis queles p<strong>la</strong>cettes associées aux différents substrats/supports dont l'attractivité est hiérarchiséesont métrées à l'ai<strong>de</strong> d'un topofil. Des lignes d'isovitesses et d'isoprofon<strong>de</strong>urs sont alorstracées par intrapo<strong>la</strong>tion entre les transects ; les limites <strong>de</strong> zones obtenues sont vérifiéespar <strong>de</strong>s mesures ponctuelles complémentaires. Les cartographies sont réalisées dans lesconditions limitantes <strong>de</strong> l'étiage.Les cartes obtenues permettent <strong>de</strong> visualiser l'attractivité ou l'uniformité <strong>de</strong>s mosaïquesd'habitats (ann. 2-5-7-9). Plus synthétiquement, <strong>de</strong>s indices rep<strong>la</strong>cent les résultats obtenuspour chaque station sur <strong>de</strong>s échelles d'hétérogénéité et d'attractivité biogène.* Var = variété : nombre <strong>de</strong> catégories (<strong>de</strong> substrats/supports) ou <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sses (<strong>de</strong> vitesses et <strong>de</strong>profon<strong>de</strong>urs) pour chacune <strong>de</strong>s composantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s mosaïques d'habitats.* Div = Diversité : mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> complexité et <strong>de</strong> l'hétérogénéité quantitative <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s surfacesentre les catégories <strong>de</strong> chaque composante <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l'habitat.1- n S i * [log10(Si) où : n est le nombre <strong>de</strong> catégorie (n=var)Si est <strong>la</strong> surface cumulée <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>cettes <strong>de</strong> <strong>la</strong> i ème catégorie* Reg = Régu<strong>la</strong>rité : rapport entre <strong>la</strong> diversité observée et <strong>la</strong> diversité optimale pour une même variétécorrespondant à l'équirépartition.* IAM = Indice d'Attractivité Morphodynamiquesanctionnant <strong>la</strong> variété <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur, <strong>de</strong> vitesses et <strong>de</strong> substrats/supports ainsi queleur attractivité vis-à-vis <strong>de</strong> l'ichtyofaune.IAM = [ Si * Attract.(substi))] * Var(subst) * Var(h.e.) * Var(v.)où : v. vitesses h.e : hauteurs d'eau subs. substrats/supports Attract. attractivité (cf. tab. VII).La hiérarchisation et <strong>la</strong> cotation <strong>de</strong> l'attractivité globale <strong>de</strong>s substrats/supports a étédéterminée statistiquement sur plusieurs dizaines <strong>de</strong> rivières (tab. VI). Ces scoresprennent en compte les exigences <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s pisciaires et intègrent doncl’ensemble <strong>de</strong>s ressorts physiques nécessaires aux transferts trophiques.SubstratAttractivité GLOBALE

25branchages, grosses racines 100sous-berges 90hydrophytes immergés 80sources, résurgences, affluents 70blocs avec caches 60galets 50hélophytes 40chevelus racinaires, végétations rases 40blocs sans anfractuosités 30galets et graviers mé<strong>la</strong>ngés 25graviers 20galets pavés 10litières organiques 10sables 8éléments fins, limons, vases 4dalles, surfaces indurées (sans cache) 1Tableau VII : cotation hiérarchisée <strong>de</strong> l'attractivité globale <strong>de</strong>s substrats supports selon l’IAMDans le cas <strong>de</strong>s écrevisses, <strong>la</strong> hiérarchie d’attractivité <strong>de</strong>s substrats supports est différente(tab. VIII). L’analyse cartographique d’une vingtaine <strong>de</strong> stations favorables à <strong>la</strong> Pied B<strong>la</strong>ncpermet <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>s cotations d’attractivité propres à cette espèce et qui sont doncutilisées pour calculer un indice spécifique <strong>de</strong> capacités astacicoles (ISCA).SubstratAttractivité APPBranchages, grosses racines immergés 100Sous-berges 100Chevelus racinaires, bryophytes 90Galets p<strong>la</strong>ts 90Galets 80Sources, résurgences, affluents 80Blocs avec caches 70Hydrophytes immergés 70Litières organiques 60Galets et graviers mé<strong>la</strong>ngés 60Dalle marneuse ou argileuse fouissable 50Hélophytes 40Sables 30Graviers 20Éléments fins, limons, vases 10Galets pavés [gls] 5Blocs sans anfractuosités 2Dalles indurées (sans cache) 1Tableau VIII: cotation <strong>de</strong> l'attractivité globale <strong>de</strong>s substrats supports pour les Pieds B<strong>la</strong>ncsCes <strong>de</strong>ux indices expérimentaux constituent <strong>de</strong>s approches simplifiées car ils netiennent pas compte <strong>de</strong> l'attractivité quantitative <strong>de</strong>s pôles ni <strong>de</strong> <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur

26piscicole ou astacicoles <strong>de</strong>s substrats/supports selon les profon<strong>de</strong>urs et les vitesses.Toutefois, <strong>la</strong> démarche suivie permet d'apprécier et <strong>de</strong> comparer l'homogénéité etl'attractivité <strong>de</strong>s habitats aquatiques, d'une station à l'autre et au cours du temps. Pource<strong>la</strong>, les 2 indices doivent être déterminés en étiage car les bas débits déterminent lesconditions habitationnelles les plus limitantes pour les organismes aquatiques. Dans le cas<strong>de</strong>s 7 ruisseaux étudiés, les cartes ont été dressées en condition d’étiage estival.Caractérisation du métabolisme thermiqueLa température est un paramètre physique important qui explique plus <strong>de</strong> 50 % <strong>de</strong>svariations <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition quantitative <strong>de</strong>s espèces aquatiques (VERNEAUX 1973).En outre, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s variations thermiques d’un site d’eau courante fournit <strong>de</strong>s indicationsprécieuses sur l'état <strong>de</strong>s ressources en eau. Enfin, ce facteur déterminant est aussi utilisépour calculer un niveau typologique théorique (VERNEAUX 1976).Dans le cadre <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>, il a donc été décidé d’approcher le métabolisme thermique<strong>de</strong>s cours d’eau à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> son<strong>de</strong>s enregistreuses installées sur chaque station durant les4 mois <strong>de</strong> l’été 2002 qui correspond à une année moyenne. Pour chaque site, lesvariations saisonnières et même journalières ont été observées afin <strong>de</strong> déceler l’influenced’arrivées phréatiques, voire <strong>de</strong> rejets d’origine anthropique.Plus globalement, métabolisme thermique <strong>de</strong> chaque station a été décrit en utilisant <strong>la</strong>température estivale maximale moyenne. En effet, selon (VERNEAUX 1973-1975), c’estce <strong>de</strong>scripteur qui est le plus limitantes pour <strong>la</strong> faune. Toutefois, il faut rappeler que dansnotre cas, nous ne disposons que <strong>de</strong>s données d’une seule année.Recherche <strong>de</strong> toxiques dans les sédiments finsEnfin, dans les stations contenant peu ou pas d’écrevisse une recherche <strong>de</strong>contaminations toxiques a été effectuée dans les sédiments fins car ils constituent unsubstrats à mémoire chimique rémanente. Les échantillons ont été analysés par le<strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> Valence suivant <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> semi-quantitative dite <strong>de</strong>s "multirésidus"choisie pour effectuer un <strong>la</strong>rge ba<strong>la</strong>yage analytique à moindre coût.Il n'existe pas encore, en France, <strong>de</strong> normes officielles permettant <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sser les valeurs<strong>de</strong> contaminations toxiques dans les sédiments <strong>de</strong> cours d'eau. Néanmoins les normes« gui<strong>de</strong>s » proposées par l'étu<strong>de</strong> Inter Agence 53 (1997), indiquent <strong>de</strong>s concentrations« présentant un risque d'effets chroniques ou létaux » et qui sont donc« susceptibles <strong>de</strong> provoquer <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong>s espèces sensibles ».

27B-2 Atelier « Froi<strong>de</strong>au / Saron »Le système expert décrit au § B1 a été appliqué à 4 stations réparties sur un premieratelier constituée par le Froi<strong>de</strong>au et le Saron (fig. 5). Ces 2 cours d’eau arrosent <strong>la</strong> forêt <strong>de</strong>Mouchard, à <strong>de</strong>s altitu<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tivement faibles comprises entre 310 et 240 mètres. L’étu<strong>de</strong>a commencé par <strong>la</strong> délimitation <strong>de</strong> l’extension <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Pied B<strong>la</strong>nc sur leFroi<strong>de</strong>au <strong>de</strong> façon à p<strong>la</strong>cer judicieusement les sites <strong>de</strong>s mesures rapprochées.La LoueLa BicheStations sans écrevisseRéférences (avec Pieds B<strong>la</strong>ncs)Affluent limite d'extension( issu d'une parcelle <strong>de</strong> maïs)Figure 5 : localisation <strong>de</strong>s stations <strong>de</strong> mesures sur le Froi<strong>de</strong>au et le Saron

28Localisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite d’extension <strong>de</strong>s A. pallipes sur le Froi<strong>de</strong>au.La prospection <strong>de</strong> nuit effectuée à <strong>la</strong> <strong>la</strong>mpe durant <strong>la</strong> nuit du 26/10/00 a permis <strong>de</strong>localiser <strong>la</strong> limite aval du peuplement <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncs au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> confluence duruisseau avec un affluent situé en rive gauche. Pour vérifier cette répartition, <strong>de</strong>s nassesont été disposées à <strong>de</strong>ux reprises (fig. 6 et 7).Affluentrive droite180 m140 m60 m50 m33 mFROIDEAU1 2 3 4Figure 6 : localisation <strong>de</strong>s nasses disposées durant <strong>la</strong> première tendueRésultats <strong>de</strong> <strong>la</strong> 1 ère tendue : du 27 au 29 octobre 2000Nasse "témoin" au milieu du secteur à écrevisses : 6 écrevisses mâles <strong>de</strong> 6,5 à 9,5 cmNasse 1 : 1 truitelle Nasse 2 : néant Nasse 3 : néantNasse 4 : 3 écrevisses <strong>de</strong> 6,8 à 9,1 cmNasse 5 : néant5Affluent drainant <strong>la</strong>parcelle <strong>de</strong> maïsAffluentrive droite123 m97 m22 m103 mFROIDEAUA B CDEFigure 7: localisation <strong>de</strong>s nasses disposées durant <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> tendueRésultats <strong>de</strong> <strong>la</strong> 2 ème tendue : du 29 au 30 octobreNasse "témoin" : pas d'écrevisse (entrée unique colmatée par <strong>de</strong>s feuilles)Affluent drainant <strong>la</strong>parcelle <strong>de</strong> maïsNasse A : 1 un mâle (6,9 cm) Nasse B : néant Nasse C : néantNasse D : pas d'écrevisse Nasse E : 5 mâles (6,2/6,9/8,2/9,0/9,0 cm).Remarque :. La vasque A dans <strong>la</strong>quelle ont été p<strong>la</strong>cées <strong>de</strong>ux nasses a <strong>de</strong>s qualités habitationnellescomparables aux vasques 4 et E qui ont pêché respectivement 3 et 5 écrevisses. Les vasques 2 et D pourl'aval <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite et <strong>la</strong> vasque 5 pour l'amont semb<strong>la</strong>ient a priori moins attractives.Malgré l’écrevisse erratique capturée dans <strong>la</strong> nasse A lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> 2 e nuit, les captures parnasses confirment que <strong>la</strong> limite aval <strong>de</strong> l’extension <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Pieds B<strong>la</strong>ncscoïnci<strong>de</strong> bien avec <strong>la</strong> confluence <strong>de</strong> l’affluent rive gauche. Cette limite coïnci<strong>de</strong> aussi avecl’orée <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt qui pourrait avoir constitué une limite physique à <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong>curage et <strong>de</strong> rectification du ruisseau du Froi<strong>de</strong>au (cf. ci-<strong>de</strong>ssous).