Gestion des risques de maltraitance en établissement

Gestion des risques de maltraitance en établissement

Gestion des risques de maltraitance en établissement

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GESTION DES RISQUESREPÈRES,REPÈRES,DE MALTRAITANCE EN ÉTABLISSEMENTOUTILSMÉTHODE,

3BOÎTE À OUTILS 93.1 Typologie <strong><strong>de</strong>s</strong> principaux <strong>risques</strong> <strong>de</strong> <strong>maltraitance</strong> 93.2 Exemple <strong>de</strong> tableau <strong>de</strong> bord 14SOMMAIRE2MÉTHODOLOGIE EN GESTION DES RISQUES 72.1 L’i<strong>de</strong>ntification <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> : « connaître pour pouvoir agir » 72.2 L’analyse et le traitem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> : 72.3 Managem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> principes fondam<strong>en</strong>taux 82.4 Les conditions spécifiques <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvredans le secteur personnes âgées 81PRÉSENTATION DU GUIDE :CONTEXTE DÉMARCHE ET CONTENU 41.1 L’amélioration <strong>de</strong> la sécurité dans le secteur sanitaire 41.2 L’émerg<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> la problématique dans le secteur social et médico-social 51.3 La démarche et le cont<strong>en</strong>u 5La démarche 5Le cont<strong>en</strong>u 6Le champ d’application 64ANNEXES 164.1 Les principaux <strong>risques</strong> réglem<strong>en</strong>tés 164.2 Pour <strong>en</strong> savoir plus 20

PRÉAMBULEune1.1 L’amélioration <strong>de</strong> la sécuritédans le secteur sanitaire1.1Ce gui<strong>de</strong> intitulé « <strong>Gestion</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>de</strong> <strong>maltraitance</strong> <strong>en</strong> La démarche ainsi <strong>en</strong>gagée r<strong>en</strong>voie à une réflexion plus généraleétablissem<strong>en</strong>t », s’inscrit Depuis dans quelques un contexte années, d’améliorationles politiques sur les objectifs <strong>de</strong> la prise <strong>en</strong> charge au regard notamm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>croissante <strong>de</strong> la sécurité nationales <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u santé un véritable ont mis l’acc<strong>en</strong>t <strong>en</strong>jeu sur <strong>de</strong> la santé qualitéet égalem<strong>en</strong>t la sécurité : dans la réglem<strong>en</strong>tation la continuité intègre <strong>de</strong> la <strong>de</strong> loi plus du bi<strong>en</strong>traitance pour laquelle <strong><strong>de</strong>s</strong> personnels formés et <strong>en</strong> nombrel’amélioration <strong>de</strong> la qualité et par la même <strong>de</strong> la promotion <strong>de</strong> lapublique. Il s’inscrit2 janvier 2002 <strong>en</strong> rénovant plus les l’action dim<strong>en</strong>sions sociale <strong>de</strong> et qualité, médico- <strong>de</strong> sociale sécurité pour et obligation suffisant sont d’évaluation nécessaires. externe. La sécurité, composante ess<strong>en</strong>tiellelaquelle d’évaluation.les démarches d’évaluation, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la qualité <strong><strong>de</strong>s</strong> soins, est un <strong><strong>de</strong>s</strong> axes forts <strong>de</strong> la procédure d’accréditationAinsi, les actuelle. membres du groupe <strong>de</strong> travail ont mis <strong>en</strong> évi<strong>de</strong>nce le<strong><strong>de</strong>s</strong> personnes ont été r<strong>en</strong>forcées.Ainsi, les lois du 1er juillet 1998, relative au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la veille Depuis respect 2004 <strong>de</strong> la les volonté établissem<strong>en</strong>ts <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes sont incités âgées à mettre comme <strong>en</strong> place élém<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong>sanitaire Au regard et <strong>de</strong> du ce contrôle contexte <strong>de</strong> et la sécurité <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>en</strong>jeux sanitaire pour la <strong><strong>de</strong>s</strong> santé produits et la <strong><strong>de</strong>s</strong>tinés sécurité programmes fondam<strong>en</strong>tal <strong>de</strong> gestion la prise <strong>en</strong> coordonnée charge étant et globale <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du <strong><strong>de</strong>s</strong> que <strong>risques</strong> l’application <strong>en</strong> établissem<strong>en</strong>tà <strong><strong>de</strong>s</strong> l’homme, personnes et du hébergées, 4 mars 2002, le Comité relative National aux droits <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> Vigilance mala<strong><strong>de</strong>s</strong> contre et à lad’un tel principe <strong>de</strong> santé, doit avec s’articuler l’ai<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> Ag<strong>en</strong>ces avec le régionales respect <strong><strong>de</strong>s</strong> d’hospitali-lois etqualité la Maltraitance du système <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> personnes santé ont âgées largem<strong>en</strong>t a souhaité structuré accompagner le dispositif les <strong>de</strong> sation règlem<strong>en</strong>ts (ARH). qui s’impos<strong>en</strong>t aux professionnels <strong>en</strong> prés<strong>en</strong>ce.veille établissem<strong>en</strong>ts et <strong>de</strong> sécurité dans sanitaire une démarche et le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> la <strong>risques</strong> qualité du <strong>de</strong> La réduction <strong>de</strong> la iatrogénie, tant <strong>en</strong> établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> santé qu’<strong>en</strong>système <strong>maltraitance</strong> <strong>de</strong> santé qui pr<strong>en</strong>ne autour <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>en</strong> compte ag<strong>en</strong>ces la sanitaires globalité et et <strong>de</strong> la l’Institut complexité <strong>de</strong> ambulatoire, C’est au regard est désormais <strong>de</strong> cette un double <strong><strong>de</strong>s</strong> objectifs exig<strong>en</strong>ce inscrits <strong>de</strong> dans protection la loi n°2004- et <strong>de</strong>Veille <strong>de</strong> l’activité Sanitaire <strong>de</strong> avec production structuration <strong>de</strong> « <strong><strong>de</strong>s</strong> soins, dispositifs d’accompagnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> vigilances sanitaireset 806 respect du 9 <strong>de</strong> août la 2004 volonté relative <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes à la politique âgées <strong>de</strong> santé. que Enfin, les membres l’obligation dud’hébergem<strong>en</strong>t « produits »» <strong><strong>de</strong>s</strong> et personnes du dispositif vulnérables. <strong>de</strong> lutte contre Cet outil les <strong><strong>de</strong>s</strong>tiné infections aux d’évaluation comité ont bâti individuelle le prés<strong>en</strong>t et collective gui<strong>de</strong>. <strong><strong>de</strong>s</strong> pratiques professionnellesPRÉSENTATION DUnosocomiales.établissem<strong>en</strong>ts sera adapté pour ai<strong>de</strong>r les services d’ai<strong>de</strong> à domicile est d’ores et déjà inscrite dans la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relativeET CONTENU à l’assurance maladie (1) .4à mieux lutter contre la <strong>maltraitance</strong>. GUIDE : CONTEXTE DÉMARCHE1.1 L’amélioration <strong>de</strong> la sécurité dans le secteur sanitaireLes exig<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> sécurité sont <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues croissantes4pour les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santé et les professionnels <strong>de</strong>1.2 L’émerg<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> la problématique dans le secteur social et médico-social 4santé. Le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la procédure 1.3 d’accréditation La démarche et confiée le cont<strong>en</strong>u à5l’Ag<strong>en</strong>ce Nationale <strong>en</strong> Santé et <strong>en</strong> Évaluation, La puis démarche à la53Le cont<strong>en</strong>u 5Haute Autorité <strong>en</strong> Santé, a conduitLe champ d’application (1) Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005.5les établissem<strong>en</strong>ts <strong><strong>de</strong>s</strong>anté à

1PRÉSENTATION DU GUIDE :CONTEXTE, DÉMARCHEET CONTENU1.1 L’amélioration <strong>de</strong> la sécuritédans le secteur sanitaire1.1une1.1 L’amélioration <strong>de</strong> la sécurité dans le secteurLe développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la procédure d’accréditation confiée àsanitaireDepuis quelques années, les politiques l’Ag<strong>en</strong>ce Nationale <strong>en</strong> Santé et <strong>en</strong> Évaluation, puis à la Haut<strong>en</strong>ationales <strong>de</strong> santé ont mis l’acc<strong>en</strong>t sur la qualitéet la sécurité : la réglem<strong>en</strong>tation intègre <strong>de</strong> plus obligation d’évaluation externe. La sécurité, composanteAutorité <strong>en</strong> Santé, a conduit les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santé à uneDepuis quelques années, les politiques nationales <strong>de</strong> santé ont misl’acc<strong>en</strong>t sur la qualité et la sécurité : la réglem<strong>en</strong>tation intègre <strong>de</strong><strong>en</strong> plus les dim<strong>en</strong>sions <strong>de</strong> qualité, <strong>de</strong> sécurité et obligation ess<strong>en</strong>tielle d’évaluation <strong>de</strong> la qualité externe. <strong><strong>de</strong>s</strong> soins, La sécurité, est un composante <strong><strong>de</strong>s</strong> axes forts ess<strong>en</strong>tielle <strong>de</strong> laplus <strong>en</strong> plus les dim<strong>en</strong>sions <strong>de</strong> qualité, <strong>de</strong> sécurité etd’évaluation.<strong>de</strong> procédure la qualité d’accréditation <strong><strong>de</strong>s</strong> soins, est un actuelle. <strong><strong>de</strong>s</strong> axes forts <strong>de</strong> la procédure d’accréditationactuelle.d’évaluation.Ainsi, les lois du 1er juillet 1998, relative au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la veilleDepuis 2004 les établissem<strong>en</strong>ts sont incités à mettre <strong>en</strong> place <strong><strong>de</strong>s</strong>Ainsi, les lois du 1 er juillet 1998, relative au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la veillesanitaire et du contrôle <strong>de</strong> la sécurité sanitaire <strong><strong>de</strong>s</strong> produits <strong><strong>de</strong>s</strong>tinésprogrammes <strong>de</strong> <strong>de</strong> gestion coordonnée et globale et globale <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>risques</strong> <strong>en</strong> éta-<strong>en</strong>sanitaire et du contrôle <strong>de</strong> la sécurité sanitaire <strong><strong>de</strong>s</strong> produitsà l’homme, et du 4 mars 2002, relative aux droits <strong><strong>de</strong>s</strong> mala<strong><strong>de</strong>s</strong> et à laétablissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> santé, <strong>de</strong> santé, avec l’ai<strong>de</strong> avec <strong><strong>de</strong>s</strong> l’ai<strong>de</strong> Ag<strong>en</strong>ces <strong><strong>de</strong>s</strong> régionales Ag<strong>en</strong>ces d’hospitalisationd’hospitalisation (ARH). (ARH). La réduction <strong>de</strong> la iatrogénie, tant <strong>en</strong>régionales<strong><strong>de</strong>s</strong>tinés à l’homme, et du 4 mars 2002, relative aux droits <strong><strong>de</strong>s</strong>qualité du système <strong>de</strong> santé ont largem<strong>en</strong>t structuré le dispositif <strong>de</strong>mala<strong><strong>de</strong>s</strong> et à la qualité du système <strong>de</strong> santé ont largem<strong>en</strong>tveille et <strong>de</strong> sécurité sanitaire et le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la qualité du La établissem<strong>en</strong>t réduction <strong>de</strong> <strong>de</strong> la iatrogénie, santé qu’<strong>en</strong> tant ambulatoire, <strong>en</strong> établissem<strong>en</strong>t est désormais <strong>de</strong> santé un qu’<strong>en</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>structuré le dispositif <strong>de</strong> veille et <strong>de</strong> sécurité sanitaire et lesystème <strong>de</strong> santé autour <strong><strong>de</strong>s</strong> ag<strong>en</strong>ces sanitaires et <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> ambulatoire, objectifs inscrits est désormais dans la loi un n° <strong><strong>de</strong>s</strong> 2004-806 objectifs inscrits du 9 août dans 2004 la loi n°2004- relativedéveloppem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la qualité du système <strong>de</strong> santé autour <strong><strong>de</strong>s</strong>Veille Sanitaire avec structuration <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositifs <strong>de</strong> vigilances sanitaires« produits » et du dispositif <strong>de</strong> lutte contre les infections d’évaluation et collective individuelle <strong><strong>de</strong>s</strong> pratiques et collective professionnelles <strong><strong>de</strong>s</strong> pratiques est professionnellesd’ores et déjà806 à la politique du 9 août <strong>de</strong> 2004 santé. relative Enfin, à la l’obligation politique <strong>de</strong> d’évaluation santé. Enfin, individuellel’obligationag<strong>en</strong>ces sanitaires et <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> Veille Sanitaire avecstructuration du dispositif <strong>de</strong> vigilances PRÉSENTATION sanitaires « produits DU » etnosocomiales.est inscrite d’ores dans et déjà la loi inscrite n° 2004-810 dans du la loi 13 août n°2004-810 relative du 13 août à l’assurance 2004 relativeET maladie CONTENU à l’assurance (1) . maladie (1) .4du dispositif <strong>de</strong> lutte contre les infections GUIDE nosocomiales.: CONTEXTE DÉMARCHE1.1 L’amélioration <strong>de</strong> la sécurité dans le secteur sanitaire 4Les exig<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> sécurité sont <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues croissantespour les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santé et les professionnels <strong>de</strong>Les exig<strong>en</strong>ces <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> sécurité 1.2 sont L’émerg<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues la problématique dans le secteur social et médico-social 4croissantes pour les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santésanté. Le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la procédure 1.3 d’accréditation La et démarche les professionnelset confiée le cont<strong>en</strong>u à5<strong>de</strong> santé.l’Ag<strong>en</strong>ce Nationale <strong>en</strong> Santé et <strong>en</strong> Évaluation, La puis démarche à la5Le cont<strong>en</strong>u 5Haute Autorité <strong>en</strong> Santé, a conduitLe champ d’application (1) (1) Décret n° n° 2005-346 du 14 avril 2005.5les établissem<strong>en</strong>ts <strong><strong>de</strong>s</strong>anté à4

1PRÉSENTATIONDU GUIDE :CONTEXTE, DÉMARCHEET CONTENU1.2 L’émerg<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> la problématiquedans le secteur social et médico-social 1.1Dans le secteur <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes âgées, la réforme <strong>de</strong> la tarification<strong><strong>de</strong>s</strong> établissem<strong>en</strong>ts hébergeant <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes âgées dép<strong>en</strong>dantesvise à promouvoir une démarche qualité et une amélioration <strong>de</strong> lamédicalisation. Elle se traduit ainsi par la conclusion <strong>de</strong> conv<strong>en</strong>tionstripartites <strong>en</strong>tre les établissem<strong>en</strong>ts, les conseils généraux et l’État,qui fix<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> contrepartie <strong>de</strong> l’octroi <strong>de</strong> moy<strong>en</strong>s supplém<strong>en</strong>taires,les évolutions à apporter sur 5 ans.interne et une évaluation externe dont les résultats sont communiquésà l’autorité ayant délivré l’autorisation.La lutte contre la <strong>maltraitance</strong> est un <strong><strong>de</strong>s</strong> objectifs prioritaires duPlan <strong>de</strong> solidarité grand âge lancé <strong>en</strong> juin 2006 par Philippe Bas etprévoit la réalisation d’une auto évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> dans chaqueétablissem<strong>en</strong>t.1.3 La démarche et le cont<strong>en</strong>uLa démarcheCe processus est réalisé dans un souci d’amélioration <strong>de</strong> la qualité Ce gui<strong>de</strong> est conçu comme un outil d’ai<strong>de</strong> à la mise <strong>en</strong> place d’une<strong>de</strong> la prise <strong>en</strong> charge <strong>de</strong> la personne âgée favorisant, ainsi, une démarche <strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>de</strong> <strong>maltraitance</strong>.prév<strong>en</strong>tion accrue <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>. Les outils utilisés pour mettre <strong>en</strong>œuvre cette démarche qualitative (2) s’inscriv<strong>en</strong>t donc dans cette Il doit permettre aux gestionnaires d’établissem<strong>en</strong>ts :logique.● <strong>de</strong> faire le point sur les principes méthodologiques et lesPRÉSENTATION DUprincipales étapes d’une démarche <strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> ;Parallèlem<strong>en</strong>t, la loi du 2 janvier 2002 rénovant GUIDE : l’action CONTEXTE sociale DÉMARCHE et ET CONTENU 4médico-sociale a r<strong>en</strong>forcé les exig<strong>en</strong>ces <strong>en</strong> 1.1 termes L’amélioration d’évaluation. <strong>de</strong> la sécurité ● dans <strong>de</strong> le s’appuyer secteur sanitaire sur <strong><strong>de</strong>s</strong> exemples pour la mise 4 <strong>en</strong> place <strong>de</strong> laDésormais, les établissem<strong>en</strong>ts et services m<strong>en</strong>tionnés à l’article démarche <strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>de</strong> <strong>maltraitance</strong>.1.2 L’émerg<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> la problématique dans le secteur social et médico-social 4L 312-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’action sociale et <strong><strong>de</strong>s</strong> familles sont t<strong>en</strong>us <strong>de</strong>1.3 La démarche et le cont<strong>en</strong>u 5procé<strong>de</strong>r à une évaluation <strong>de</strong> leurs activités et <strong>de</strong> la qualité <strong><strong>de</strong>s</strong>La démarche 5prestations qu’ils délivr<strong>en</strong>t. Cette évaluation pr<strong>en</strong>d <strong>de</strong>ux formesLe cont<strong>en</strong>u 5complém<strong>en</strong>taires à savoir une évaluation Le champ d’application 5(2) Gui<strong>de</strong> d’auto-évaluation ANGELIQUE, norme NF serviceEHPA X50-05, QUALICERF, …5

1PRÉSENTATIONDU GUIDE :CONTEXTE, DÉMARCHEET CONTENUIl correspond à une exig<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> :● clarté : c’est la raison pour laquelle la partie méthodologiqueest complétée par une boîte à outil conçue à la fois commeune ai<strong>de</strong> à la compréh<strong>en</strong>sion et comme une ai<strong>de</strong> pour la mise<strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> la démarche ;● souplesse : c’est la raison pour laquelle les outils proposéssont évolutifs ;● coordination <strong><strong>de</strong>s</strong> actions : c’est la raison pour laquelle leprés<strong>en</strong>t gui<strong>de</strong> s’articule avec les démarches d’évaluation <strong>de</strong> laqualité visées par la loi du 2/01/2002 et notamm<strong>en</strong>t l’évaluationexterne qui pr<strong>en</strong>dra <strong>en</strong> compte dans son cahier <strong><strong>de</strong>s</strong> chargesla mise <strong>en</strong> place <strong>de</strong> telles démarches.Le champ d’applicationLe prés<strong>en</strong>t gui<strong>de</strong> a vocation à s’appliquer aux établissem<strong>en</strong>tsd’hébergem<strong>en</strong>t pour personnes âgées y compris aux unités <strong><strong>de</strong>s</strong>oin <strong>de</strong> longue durée.Les exemples <strong>de</strong> <strong>risques</strong> et facteurs <strong>de</strong> risque qui sont évoquésdans le cadre <strong>de</strong> la partie consacrée à la boîte à outil ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>tdonc compte <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> inhér<strong>en</strong>ts non seulem<strong>en</strong>t à cettepopulation mais aussi à ce type <strong>de</strong> structures.Le cont<strong>en</strong>uCe gui<strong>de</strong> compr<strong>en</strong>d :PRÉSENTATION DUGUIDE : CONTEXTE DÉMARCHE ET CONTENU 4● une fiche méthodologique sur la gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> ;1.1 L’amélioration <strong>de</strong> la sécurité dans le secteur sanitaire 4● une boîte à outil pour laquelle vous trouverez :1.2 L’émerg<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> la problématique dans le secteur social et médico-social 4• une typologie <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>de</strong> <strong>maltraitance</strong> : qui dresse la liste <strong><strong>de</strong>s</strong> principaux <strong>risques</strong> et facteurs <strong>de</strong> risque <strong>de</strong> <strong>maltraitance</strong>1.3 La démarche et le cont<strong>en</strong>u 5auxquels les établissem<strong>en</strong>ts sont exposés, La démarche 5• un modèle <strong>de</strong> tableau <strong>de</strong> bord qui peut être Le cont<strong>en</strong>u utilisé pour initier une démarche opérationnelle.5Le champ d’application 56

2MÉTHODOLOGIE EN GESTIONDES RISQUESLes différ<strong>en</strong>tes étapes décrites ci-après ont été i<strong>de</strong>ntifiées dans legui<strong>de</strong> élaboré par l’ANAES intitulé « Principes méthodologiquespour la gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>en</strong> établissem<strong>en</strong>t » (3) .On distingue donc ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t 3 étapes :● l’i<strong>de</strong>ntification <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> ;● l’analyse ;● le traitem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>.2.1 L’i<strong>de</strong>ntification <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> : « connaîtrepour pouvoir agir »L’i<strong>de</strong>ntification peut se réaliser à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> 2 démarches complém<strong>en</strong>taires:> Une i<strong>de</strong>ntification a priori qui permet <strong>de</strong> gérer les <strong>risques</strong>prévisibles d’une activité afin <strong>de</strong> ne pas exposer inutilem<strong>en</strong>t lespersonnes à un risque ;> Une i<strong>de</strong>ntification a posteriori.Dans ce cas <strong>de</strong> figure il s’agit <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte <strong><strong>de</strong>s</strong> événem<strong>en</strong>ts« inci<strong>de</strong>nts, acci<strong>de</strong>nts » qui témoign<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’exist<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> <strong>risques</strong>et ce afin d’<strong>en</strong> tirer <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts.Plusieurs types d’événem<strong>en</strong>ts sont donc à considérer dans ce cadre :● les acci<strong>de</strong>nts et catastrophes qui correspon<strong>de</strong>nt à <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>pat<strong>en</strong>ts ;● les presques acci<strong>de</strong>nts, les précurseurs et les événem<strong>en</strong>ts s<strong>en</strong>tinellesqui correspon<strong>de</strong>nt à <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> avérés :• le presque acci<strong>de</strong>nt est un événem<strong>en</strong>t qui aurait conduit à l’acci<strong>de</strong>ntsi <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions favorables n’avai<strong>en</strong>t permis <strong>de</strong> l’éviter,• le précurseur correspond à tout événem<strong>en</strong>t critique qui peutconduire à l’acci<strong>de</strong>nt avec une probabilité importante,• l’événem<strong>en</strong>t s<strong>en</strong>tinelle i<strong>de</strong>ntifie une occurr<strong>en</strong>ce défavorablequi sert <strong>de</strong> signal d’alerte ;● <strong>en</strong>fin, il convi<strong>en</strong>t d’i<strong>de</strong>ntifier les « autres événem<strong>en</strong>ts indésirables »qui correspon<strong>de</strong>nt à <strong><strong>de</strong>s</strong> inci<strong>de</strong>nts (événem<strong>en</strong>ts fortuits) oudysfonctionnem<strong>en</strong>ts (problèmes au regard d’un fonctionnem<strong>en</strong>tnormal).2.2 L’analyse et le traitem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>Cette analyse se fait :● <strong>en</strong> i<strong>de</strong>ntifiant les causes ;● <strong>en</strong> déterminant la fréqu<strong>en</strong>ce et la gravité.Le traitem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> repose sur une combinaison <strong>de</strong> diversmécanismes :● d’une part la prév<strong>en</strong>tion et la récupération : vis<strong>en</strong>t à réduire lafréqu<strong>en</strong>ce du risque. L’objectif est d’éviter la surv<strong>en</strong>ue d’unévénem<strong>en</strong>t redouté ;● d’autre part l’atténuation ou la suppression du risque à sasource. L’atténuation ou protection permet <strong>de</strong> réduire lesconséqu<strong>en</strong>ces d’un risque qui s’est réalisé.(3) Référ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> bibliographie7

2MÉTHODOLOGIEEN GESTIONDES RISQUES2.3 Managem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> :principes fondam<strong>en</strong>tauxL’amélioration <strong>de</strong> la sécurité nécessite <strong>de</strong> passer d’une approche <strong><strong>de</strong>s</strong><strong>risques</strong> cloisonnée à un managem<strong>en</strong>t global, intégré et coordonné<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>.La condition préalable et cruciale est le développem<strong>en</strong>t d’uneculture <strong>de</strong> sécurité qui ne soit plus axée sur la faute, sur l’individu,sur le mythe <strong>de</strong> l’infaillibilité humaine mais qui soit ouverte,constructive, non culpabilisante, et permette aux professionnels<strong>de</strong> rapporter les erreurs, <strong>de</strong> les discuter, d’<strong>en</strong> tirer <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts,et aux déci<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> place, les mesures <strong>de</strong> prév<strong>en</strong>tionet <strong>de</strong> réduction <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>.2.4 Les conditions spécifiques <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvredans le secteur <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes âgéesAu regard <strong>de</strong> ces principes méthodologiques, plusieurs points ontété dégagés concernant le contexte spécifique d’une démarche <strong>de</strong>gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>en</strong> établissem<strong>en</strong>t pour personnes âgées :● d’une part, les conditions d’installation sont telles que la prise<strong>en</strong> charge s’inscrit dans la durée au contraire <strong><strong>de</strong>s</strong> prises <strong>en</strong>charge <strong>en</strong> établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santé pourlesquelles les séjours sont <strong>de</strong>quelques jours.L’établissem<strong>en</strong>t est donc considéré comme un lieu <strong>de</strong> vie et poseplus particulièrem<strong>en</strong>t la question <strong>de</strong> l’intimité, <strong><strong>de</strong>s</strong> visites etnotamm<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’accueil <strong><strong>de</strong>s</strong> familles ;● d’autre part, les conditions d’organisation sont s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>tdiffér<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> celles <strong>en</strong> vigueur au sein <strong><strong>de</strong>s</strong> établissem<strong>en</strong>tssanitaires. En effet, le nombre et la qualification <strong><strong>de</strong>s</strong> personnelsrest<strong>en</strong>t un facteur marquant qui nécessite quelquesaménagem<strong>en</strong>ts du fait notamm<strong>en</strong>t du peu d’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>place au sein <strong><strong>de</strong>s</strong> établissem<strong>en</strong>ts ;● <strong>en</strong>fin, la prise <strong>en</strong> charge est moins « technique » que dans lesc<strong>en</strong>tres hospitaliers. Certes, certaines spécificités ont étédégagées notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge médicalepour laquelle il a été fait m<strong>en</strong>tion <strong><strong>de</strong>s</strong> pathologies <strong><strong>de</strong>s</strong> sujetsâgés qui peuv<strong>en</strong>t exposer plus particulièrem<strong>en</strong>t au risque, <strong>de</strong>même a été évoquée la nécessité <strong>de</strong> mieux <strong>en</strong>cadrer lesconditions <strong>de</strong> transfert <strong>en</strong>tre établissem<strong>en</strong>ts. Néanmoins, au<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces aspects « techniques », l’importance du facteurhumain a largem<strong>en</strong>t été souligné par les membres du groupe<strong>de</strong> travail comme un trait caractéristique du secteur que ce soit<strong>en</strong> terme <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge ou <strong>en</strong> terme <strong>de</strong> facteur <strong>de</strong> risque.8

3BOÎTEÀ OUTILS93.1 Typologie <strong><strong>de</strong>s</strong> principaux <strong>risques</strong><strong>de</strong> <strong>maltraitance</strong>Champ du risque <strong>maltraitance</strong>Pour élaborer cette cartographie, les membres du comité ontsouhaité s’appuyer sur une définition relativem<strong>en</strong>t large <strong>de</strong> la<strong>maltraitance</strong> et pour laquelle on peut citer <strong>de</strong>ux définitions :● d’une part celle, du Conseil <strong>de</strong> l’Europe :« La viol<strong>en</strong>ce se caractérise par tout acte ou omission commispar une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégritécorporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne oucompromet gravem<strong>en</strong>t le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> sa personnalitéet/ou nuit à sa sécurité financière. » ;● d’autre part, celle d’Éliane Corbet docteur <strong>en</strong> psychopédagogieà propos <strong><strong>de</strong>s</strong> viol<strong>en</strong>ces institutionnelles : « Entre dans le champ<strong>de</strong> la viol<strong>en</strong>ce institutionnelle tout ce qui contredit ou contrevi<strong>en</strong>taux lois du développem<strong>en</strong>t, tout ce qui donne préémin<strong>en</strong>ce auxintérêts <strong>de</strong> l’institution sur les intérêts <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>fant. »Les types <strong>de</strong> viol<strong>en</strong>ces ret<strong>en</strong>ues r<strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t aux travauxdu Conseil <strong>de</strong> l’Europe à savoir et pour mémoire :● viol<strong>en</strong>ces physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusquessans information ou préparation, non satisfaction <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>man<strong><strong>de</strong>s</strong>pour <strong><strong>de</strong>s</strong> besoins physiologiques, viol<strong>en</strong>ces sexuelles, meurtres(dont euthanasie)… ;● viol<strong>en</strong>ces psychiques ou morales : langage irrespectueux oudévalorisant, abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> considération, chantage, abusd’autorité, comportem<strong>en</strong>ts d’infantilisation, non respect <strong>de</strong>l’intimité, injonctions paradoxales… ;● viol<strong>en</strong>ces matérielles et financières : vols, exig<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> pourboires,escroqueries diverses, locaux inadaptés… ;● viol<strong>en</strong>ces médicales ou médicam<strong>en</strong>teuses : manque <strong>de</strong> soins <strong>de</strong>base, non-information sur les traitem<strong>en</strong>ts ou les soins, abus <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>ts sédatifs ou neuroleptiques, défaut <strong>de</strong> soins <strong>de</strong>rééducation, non prise <strong>en</strong> compte <strong>de</strong> la douleur… ;● privation ou violation <strong>de</strong> droits : limitation <strong>de</strong> la liberté <strong>de</strong> lapersonne, privation <strong>de</strong> l’exercice <strong><strong>de</strong>s</strong> droits civiques, d’unepratique religieuse… ;● néglig<strong>en</strong>ces actives : toutes formes <strong>de</strong> sévices, abus, abandons,manquem<strong>en</strong>ts pratiqués avec la consci<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> nuire ;● néglig<strong>en</strong>ces passives : néglig<strong>en</strong>ces relevant <strong>de</strong> l’ignorance, <strong>de</strong>l’inatt<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>tourage.

3BOÎTE À OUTILSPrés<strong>en</strong>tation et utilisation <strong>de</strong> la grille● Une première partie dans laquelle vous trouverez les principaux types <strong>de</strong> <strong>risques</strong> élaborés à partir <strong><strong>de</strong>s</strong> définitions et <strong><strong>de</strong>s</strong> types <strong>de</strong>viol<strong>en</strong>ces listées ci- <strong><strong>de</strong>s</strong>sus et qui distingue les conditions d’installation, les conditions d’organisation et les conditions <strong>de</strong> prise <strong>en</strong>charge.Cette typologie est complétée par une liste <strong><strong>de</strong>s</strong> principaux facteurs <strong>de</strong> risque ou « causes probables <strong>de</strong> réalisation du risque ».● Une <strong>de</strong>uxième partie pour laquelle vous trouverez un tableau <strong>de</strong> bord opérationnel pour la mise <strong>en</strong> place.10

3BOÎTE À OUTILSRisques liés aux conditions d’installationTypes <strong>de</strong> <strong>risques</strong>Risque liéà l’inadéquation <strong><strong>de</strong>s</strong>locaux par rapport àla population accueillieRisque <strong>de</strong> chuteExemples <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> <strong>risques</strong>■ Non-respect <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositions <strong>de</strong> l’autorisation■ Équipem<strong>en</strong>t insuffisant ou inexistant :• Chambre exiguë• Chambre à 3 lits, à 2 lits• Abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> sanitaire et douche ou <strong>en</strong> nombre insuffisant• Espace insuffisant pour une accessibilité et une installation confortable (salle à manger, salon…)• Abs<strong>en</strong>ce d’espace <strong>de</strong> prom<strong>en</strong>a<strong>de</strong>■ Équipem<strong>en</strong>t inadapté :• Trajets <strong>de</strong> prom<strong>en</strong>a<strong>de</strong> non sécurisés• Signalétique inadaptée• Eclairage, difficulté à accé<strong>de</strong>r à l’interrupteur• Hauteur <strong><strong>de</strong>s</strong> équipem<strong>en</strong>ts• Mobilier mis à disposition• Chauffage inadapté : température basse l’hiver ou trop élevée■ Matériel insuffisant ou inexistant :• Dispositif d’appel <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> chute• Barres d’appui : obstacles• Protection <strong><strong>de</strong>s</strong> escaliers, rampe extérieure…• Exiguïté <strong><strong>de</strong>s</strong> locaux■ Matériel inadapté :• Sols extérieurs et intérieurs• Équipem<strong>en</strong>t et mobilier : non accessibilité <strong>de</strong> l’appel mala<strong>de</strong> dans la totalité <strong>de</strong> l’espace privatif, éclairageRisque lié au manque<strong>de</strong> sécurité<strong><strong>de</strong>s</strong> équipem<strong>en</strong>tsRisque infectieux(TIAC, infectionsnosocomiales…)■ Abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> surveillance <strong><strong>de</strong>s</strong> accès par manque <strong>de</strong> personnel ou <strong>de</strong> dispositifs spéciaux■ Locaux inadaptés■ Défaut d’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> et d’hygiène :• Abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> maint<strong>en</strong>ance <strong><strong>de</strong>s</strong> équipem<strong>en</strong>ts froids et chauds• Rupture <strong>de</strong> la chaîne du froid■ Organisation non formalisée :TYPES DE RISQUES• Personnel non formé• Locaux inadaptés ou insuffisants• Élimination <strong><strong>de</strong>s</strong> déchets : circuits linge propre linge sale• Abs<strong>en</strong>ce règles HACCP : marche <strong>en</strong> avant11

3BOÎTE À OUTILSRisques liés aux conditions d’organisationTypes <strong>de</strong> <strong>risques</strong>Risque lié au pilotage<strong>de</strong> l’établissem<strong>en</strong>tExemples <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> <strong>risques</strong>■ Pas <strong>de</strong> projet d’établissem<strong>en</strong>t ou cont<strong>en</strong>u non conforme à la réglem<strong>en</strong>tation et aux recommandations■ Pas <strong>de</strong> règlem<strong>en</strong>t intérieur■ Pas <strong>de</strong> protocole, pas <strong>de</strong> conduite à t<strong>en</strong>ir, fonctionnem<strong>en</strong>t basé sur l’habitu<strong>de</strong>■ Directeur non formé et/ou inexpérim<strong>en</strong>té■ Turn-over important au poste <strong>de</strong> direction■ Vacance du poste <strong>de</strong> direction■ Pas <strong>de</strong> délégation claire, pas <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> gestion■ Circuit <strong>de</strong> décision opaque ou non connu■ Pas <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin coordonnateur ou abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> formation à la gérontologie, gériatrieRisque liéà l’accompagnem<strong>en</strong>tindividuel <strong><strong>de</strong>s</strong> personnelsdans l’accomplissem<strong>en</strong>t<strong>de</strong> leur missionRisque lié à l’animationet la coordination<strong><strong>de</strong>s</strong> équipesRisque liéà l’organisationdu travail■ Pas ou pas assez d’accompagnem<strong>en</strong>t aux prises <strong>de</strong> fonctions :• Pas <strong>de</strong> fiches <strong>de</strong> poste ou fiches incohér<strong>en</strong>tes• Personnel peu ou pas formé• Pas <strong>de</strong> vérification <strong>de</strong> la capacité d’exercice■ Pas <strong>de</strong> repérage <strong><strong>de</strong>s</strong> situations à <strong>risques</strong> :• Repli sur soi, isolem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> certains personnels• Abs<strong>en</strong>téisme élevé• Augm<strong>en</strong>tation du nombre d’acci<strong>de</strong>nts du travail et <strong><strong>de</strong>s</strong> maladies professionnelles■ Abs<strong>en</strong>ce ou insuffisance <strong>de</strong> coordination <strong><strong>de</strong>s</strong> équipes :• Temps <strong>de</strong> concertation et ou <strong>de</strong> transmission• Définition <strong><strong>de</strong>s</strong> conduites à t<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> <strong>maltraitance</strong> insuffisante ou abs<strong>en</strong>te• Glissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> fonctions, dévalorisation <strong>de</strong> certaines fonctions■ Abs<strong>en</strong>ce ou insuffisance d’animation <strong><strong>de</strong>s</strong> équipes■ Pas <strong>de</strong> politique <strong>de</strong> mobilité et <strong>de</strong> promotion■ Pas <strong>de</strong> formation continue■ <strong>Gestion</strong> du temps <strong>de</strong> travail :• Amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail trop importante• Pas <strong>de</strong> visibilité sur les plannings• Taux d’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t insuffisant le jour et/ou la nuit• Vacances <strong>de</strong> poste ou poste non pourvus■ Défaillance <strong><strong>de</strong>s</strong> circuits d’information :• Pas d’outils <strong>de</strong> communication• Pas <strong>de</strong> support <strong>de</strong> transmission ou multiplication <strong><strong>de</strong>s</strong> supports• Pas d’exploitation <strong><strong>de</strong>s</strong> données cont<strong>en</strong>ues dans les transmissions• Pas <strong>de</strong> dossier <strong>de</strong> soins partagé• Pas <strong>de</strong> diffusion <strong><strong>de</strong>s</strong> consignes et protocoles• Pas <strong>de</strong> consignes écrites• Fonctionnem<strong>en</strong>t par habitu<strong>de</strong>TYPES DE RISQUES12

3BOÎTE À OUTILSRisques liés aux conditions <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> chargeTypes <strong>de</strong> <strong>risques</strong>Exemples <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> <strong>risques</strong>Risque d’atteinteà la liberté – Non respect<strong><strong>de</strong>s</strong> habitu<strong><strong>de</strong>s</strong>Risque d’atteinteà la dignitéet à l’intimitéRisque lié à un défautou excès d’ai<strong>de</strong>et <strong>de</strong> soins■ Procédure d’accueil inadaptée, insuffisante ou inexistante :• Clauses abusives <strong>de</strong> contrat• Admission non cons<strong>en</strong>tie• Défaut d’information (notamm<strong>en</strong>t quant aux conditions d’accès aux soins et relations avec les interv<strong>en</strong>antslibéraux)■ Défaut d’équipem<strong>en</strong>t ou mauvais usage <strong><strong>de</strong>s</strong> équipem<strong>en</strong>ts : (locaux non sécurisés, barrièresaux lits, cont<strong>en</strong>tion sans protocole digico<strong><strong>de</strong>s</strong>, …)■ Non prise <strong>en</strong> compte <strong><strong>de</strong>s</strong> att<strong>en</strong>tes et <strong><strong>de</strong>s</strong> choix : horaires, croyances, <strong>de</strong>rnières volontés■ Pratiques sécuritaires <strong>de</strong> l’institution et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>tourage■ Excès <strong>de</strong> familiarité :• Infantilisation• Tutoiem<strong>en</strong>t systématique■ Pas ou pas assez <strong>de</strong> personnalisation <strong>de</strong> la prise <strong>en</strong> charge :• Non respect <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> la chambre• Non respect <strong><strong>de</strong>s</strong> effets personnels• Abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> projet <strong>de</strong> vie individuel, méconnaissance <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> vie■ Non respect <strong>de</strong> l’intimité :•••Non respect du secret <strong>de</strong> la correspondance ou <strong><strong>de</strong>s</strong> courriersAtteinte à la pu<strong>de</strong>urNon respect <strong>de</strong> la confi<strong>de</strong>ntialité <strong><strong>de</strong>s</strong> informations médicales■ Abs<strong>en</strong>ce, insuffisance <strong><strong>de</strong>s</strong> ai<strong><strong>de</strong>s</strong> à la vie quotidi<strong>en</strong>ne ou excès d’assistance :• Toilettes• Alim<strong>en</strong>tation• Habillage …..■ Défaut <strong>de</strong> plans <strong>de</strong> soins individualisés :• Prév<strong>en</strong>tion <strong><strong>de</strong>s</strong> escarres• Détection <strong>de</strong> la douleur et <strong>de</strong> la souffrance psychique• mauvaise gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> médicam<strong>en</strong>ts (poly médication, ….)• Abs<strong>en</strong>ce ou insuffisance <strong><strong>de</strong>s</strong> ai<strong><strong>de</strong>s</strong> techniques individuelles :mauvaise gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> Prothèses personnelles(lunettes , <strong>de</strong>ntiers, …)■ Défaut <strong>de</strong> coordination <strong><strong>de</strong>s</strong> équipes :••••Supports inexistants ou inadaptés pour la transmission <strong><strong>de</strong>s</strong> informationsAbs<strong>en</strong>ce ou insuffisance <strong>de</strong> projet <strong>de</strong> prise <strong>en</strong> charge globaleTemps <strong>de</strong> transmission insuffisantDéfaut <strong>de</strong> coordination <strong>en</strong>tre les professionnels <strong>de</strong> santé interv<strong>en</strong>ant au sein <strong>de</strong> l’établissem<strong>en</strong>tet les personnels <strong>de</strong> l’établissem<strong>en</strong>tTYPES DE RISQUES13Risque <strong>de</strong> limitation<strong>de</strong> vie socialepour la personne■ Abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> projet d’animation et/ou d’activité au sein <strong>de</strong> l’établissem<strong>en</strong>t■ Isolem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’institution■ Pratiques et motifs sécuritaires <strong>de</strong> l’institution et <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>tourage■ Déni d’une vie sociale extérieure à l’établissem<strong>en</strong>t■ C<strong>en</strong>sure <strong><strong>de</strong>s</strong> relations personnelles/intrusions dans les relations sociales, affectives et sexuelles

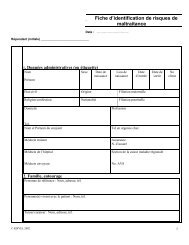

3BOÎTE À OUTILS3.2 Exemple <strong>de</strong> tableau <strong>de</strong> bordEnfin, pour vous ai<strong>de</strong>r dans la démarche, vous trouverez ci-joint un exemple <strong>de</strong> tableau <strong>de</strong> bord qui peut être utilisé pour la mise<strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> la démarche. Comme indiqué supra, vous pouvez égalem<strong>en</strong>t compléter les <strong>de</strong>ux premières colonnes du tableau <strong>en</strong>vous aidant <strong>de</strong> la typologie <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> et <strong><strong>de</strong>s</strong> exemples <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> <strong>risques</strong> i<strong>de</strong>ntifiés précé<strong>de</strong>mm<strong>en</strong>t.Exemple tableau <strong>de</strong> bord évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> a priori :Type<strong>de</strong> risque Facteur <strong>de</strong> risque Gravité (4) Fréqu<strong>en</strong>ce Action à mettre <strong>en</strong> place1 2 3 4 Isolé Répété Court Moy<strong>en</strong> Long terme■ Matériel insuffisant ou inexistant :• Dispositif d’appel <strong>en</strong> cas <strong>de</strong> chutex• Barres d’appui : obstaclesxRisque<strong>de</strong> chute• Protection <strong><strong>de</strong>s</strong> escaliers, rampe extérieure x x• Exiguïté <strong><strong>de</strong>s</strong> locauxx■ Matériel inadapté :Achat <strong>de</strong>matériel• Sols extérieurs et intérieursx xPlan <strong>de</strong>restructuration<strong><strong>de</strong>s</strong> locaux• Non accessibilité <strong>de</strong> l’appel mala<strong>de</strong> dans latotalité <strong>de</strong> l’espace privatif, éclairagexComm<strong>en</strong>taire :● le type <strong>de</strong> risque est la chute ;● les facteurs <strong>de</strong> risque ou causes probables <strong>de</strong> réalisation du risque sont : un matériel inadapté et insuffisant ;● la gravité est forte pour la santé et la sécurité <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes hébergées ;● la probabilité <strong>de</strong> voir le risque se répéter est importante ;● les actions à mettre <strong>en</strong> place peuv<strong>en</strong>t être échelonnées dans le temps au regard <strong><strong>de</strong>s</strong> causes i<strong>de</strong>ntifiées.TYPES DE RISQUES14(4) 1 = très fort, 2= fort, 3= faible, 4 = nul

3BOÎTE À OUTILSExemple a partir d’un évènem<strong>en</strong>t indésirable :Exemple à partir d’un évènem<strong>en</strong>t indésirable :Type<strong>de</strong> risqueEvénem<strong>en</strong>tindésirableFacteur <strong>de</strong> risqueGravité (4) Fréqu<strong>en</strong>ce Action à mettre <strong>en</strong> place1 2 3 4 Isolé Répété Court Moy<strong>en</strong> Long termeRisquelié à undéfaut ouun excès<strong>de</strong> soinErreurmédicam<strong>en</strong>teuse■ Changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>traitem<strong>en</strong>t le jour même■ Abs<strong>en</strong>ce exceptionnelledu personnel <strong>en</strong> charge<strong>de</strong> la mise à jour<strong><strong>de</strong>s</strong> dossiersx x xMise à jourdu dossiermédicalPrévoir un binômepour la mise à jour,développer lescomplém<strong>en</strong>taritéspour assurer uneperman<strong>en</strong>ceComm<strong>en</strong>taire :● le type <strong>de</strong> risque est le défaut ou l’excès <strong>de</strong> soin ;● l’inci<strong>de</strong>nt ou événem<strong>en</strong>t indésirable est l’erreur médicam<strong>en</strong>teuse ;● la gravité est forte car l’inci<strong>de</strong>nt a eu pour conséqu<strong>en</strong>ce une hospitalisation ;● les facteurs <strong>de</strong> risque ou causes sont le changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t réc<strong>en</strong>t et l’abs<strong>en</strong>ce exceptionnelle et non prévue dupersonnel <strong>en</strong> charge <strong>de</strong> cette fonction ;● le risque <strong>de</strong> voir cet événem<strong>en</strong>t se répéter est faible (compte t<strong>en</strong>u notamm<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong> causes) ;● les actions à mettre <strong>en</strong> place sont la mise à jour du dossier médical et l’organisation d’une perman<strong>en</strong>ce sur cette fonction.TYPES DE RISQUES15

4 ANNEXES4.1 Les principaux <strong>risques</strong> réglem<strong>en</strong>tésCE TABLEAU NE CONSTITUE PAS UN RÉFÉRENTIEL JURIDIQUE.Il doit permettre <strong>de</strong> faire le li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre un risque, une obligation législative ou réglem<strong>en</strong>taire et dégager les pistes d’amélioration<strong>de</strong> la prise <strong>en</strong> charge.Types <strong>de</strong> <strong>risques</strong>Risque lié àl’inadéquation <strong><strong>de</strong>s</strong>locaux par rapportà la populationaccueilliePrincipaux textes législatifset réglem<strong>en</strong>taires■ Arrêté du 26/04 1999 modifié fixant le cont<strong>en</strong>udu cahier <strong><strong>de</strong>s</strong> charges <strong>de</strong> la conv<strong>en</strong>tion pluriannuelleprévue à l’article L 313-12 du CASF■ Loi du 11/02/2005 : sur accessibilitéRecommandations, gui<strong><strong>de</strong>s</strong>, instructions■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 54 à 57, Q 60, Q 122, Q 126Risque <strong>de</strong> chute■ Arrêté du 26/04 1999 modifié fixant le cont<strong>en</strong>udu cahier <strong><strong>de</strong>s</strong> charges <strong>de</strong> la conv<strong>en</strong>tion pluriannuelleprévue à l’article L 313-12 du CASF■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 58 à 59 et Q 87 Q 109• Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> bonnes pratiques <strong><strong>de</strong>s</strong> soins <strong>en</strong> EHPADRisque lié au manque<strong>de</strong> sécurité <strong><strong>de</strong>s</strong>équipem<strong>en</strong>tsRisque infectieux(TIAC, infectionsnosocomiales …)■ Arrêté du 26/04 1999 modifié fixant le cont<strong>en</strong>udu cahier <strong><strong>de</strong>s</strong> charges <strong>de</strong> la conv<strong>en</strong>tion pluriannuelleprévue à l’article L 313-12 du CASF■ Arrêté du 19/11/2001■ Arrêté du 19/05/1995 : métho<strong>de</strong> HACCP■ Décret n° 97-1048 du 6/11/1997TYPES DE RISQUES■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 54 à 60, Q 123 et 128• Circulaire DHOS 2005-34• Circulaire du 11/01/2005• Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 124 à 125 Q122, Q126• Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> bonnes pratiques <strong><strong>de</strong>s</strong> soins <strong>en</strong> EHPAD16

4 ANNEXESTypes <strong>de</strong> <strong>risques</strong>Principaux textes législatifset réglem<strong>en</strong>tairesRecommandations, gui<strong><strong>de</strong>s</strong>, instructionsRisque liéau pilotage<strong>de</strong> l’établissem<strong>en</strong>tRisque lié àl’accompagnem<strong>en</strong>tindividuel <strong><strong>de</strong>s</strong>personnels dansl’accomplissem<strong>en</strong>t<strong>de</strong> leur mission■ Article L 311-8 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’action socialeet <strong><strong>de</strong>s</strong> familles : projet d’établissem<strong>en</strong>t■ Article L 122-33 et R 122-12 du co<strong>de</strong> du travailsur fiches <strong>de</strong> postes■ Article L 932-1, L 933-1, et 122-12 du co<strong>de</strong> du travailsur plan <strong>de</strong> formation■ Article L 620-3 du co<strong>de</strong> du travail sur registredu personnel■ Article L 230-2 et R 230-1 du co<strong>de</strong> du travailsur évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> professionnels■ Arrêté du 26/04 1999 modifié fixant le cont<strong>en</strong>udu cahier <strong><strong>de</strong>s</strong> charges <strong>de</strong> la conv<strong>en</strong>tion pluriannuelleprévue à l’article L 313-12 du CASF■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 105 et Q 106■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 105, Q 107 à Q111Risque lié àl’animation et lacoordination <strong><strong>de</strong>s</strong>équipesRisque lié àl’organisation dutravail■ Arrêté du 26/04 1999 modifié fixant le cont<strong>en</strong>udu cahier <strong><strong>de</strong>s</strong> charges <strong>de</strong> la conv<strong>en</strong>tion pluriannuelleprévue à l’article L 313-12 du CASFTYPES DE RISQUES■ Arrêté du 26/04 1999 modifié fixant le cont<strong>en</strong>udu cahier <strong><strong>de</strong>s</strong> charges <strong>de</strong> la conv<strong>en</strong>tion pluriannuelleprévue à l’article L 313-12 du CASF■ Décret n° 2005-560 du 27/05/2005 sur mé<strong>de</strong>cincoordonnateur■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 110-111■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 70 à 72, Q 105 à 10617

4 ANNEXESTypes <strong>de</strong> <strong>risques</strong>Principaux textes législatifset réglem<strong>en</strong>tairesRecommandations, gui<strong><strong>de</strong>s</strong>, instructionsRisque d’atteinteà la liberté –Non respect<strong><strong>de</strong>s</strong> habitu<strong><strong>de</strong>s</strong>■ Article L 311-3 à L 311-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’action socialeet <strong><strong>de</strong>s</strong> familles :• L 311-3 : sur exercice <strong><strong>de</strong>s</strong> droits et libertésindividuelles• L 311-4 : sur :• livret d’accueil• règlem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t – R 311-33 à R 311-37et contrat <strong>de</strong> séjour• - L 311-5 : sur personnes qualifiées – R 311 à R 312■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 3 à 5,• Q 12 à 32,• Q 70 à 72,• Q 105 à 106■ Confér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> cons<strong>en</strong>sus Liberté d’alleret v<strong>en</strong>ir dans les établissem<strong>en</strong>ts sanitaireset médico-sociaux, et obligation <strong>de</strong> soinset <strong>de</strong> sécurité 24 et 25 novembre 2004Risque <strong>de</strong> limitation<strong>de</strong> vie socialepour la personne■ Article L 311-6 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’action socialet <strong><strong>de</strong>s</strong> famille sur conseil <strong>de</strong> la vie socialeet D 311-3 à D 311-32■ Charte <strong><strong>de</strong>s</strong> droits et libertés individuelles : arrêtédu 8/09/2003 relatif à la charte <strong><strong>de</strong>s</strong> droits et libertés<strong>de</strong> la personnes accueillie■ Confér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> cons<strong>en</strong>sus Liberté d’alleret v<strong>en</strong>ir dans les établissem<strong>en</strong>ts sanitaireset médico-sociaux, et obligation <strong>de</strong> soinset <strong>de</strong> sécurité 24 et 25 novembre 2004■ Gui<strong>de</strong> pour l’auto-évaluation « angélique »• Q 46 à 53TYPES DE RISQUES18

4 ANNEXES4.2 Pour <strong>en</strong> savoir plus1. Ag<strong>en</strong>ce Nationale d’Accréditation et d’Évaluation <strong>en</strong> santé. Lemanuel d’accréditation <strong><strong>de</strong>s</strong> établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santé. Paris :ANAES ; 1999. Secon<strong>de</strong> procédure d’accré-ditation. Versionexpérim<strong>en</strong>tale, novembre 20032. Ag<strong>en</strong>ce Nationale d’Accréditation et d’Évaluation <strong>en</strong> santé.Principes méthodologiques pour la gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>en</strong>établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> santé. Paris : ANAES ; 2003, www.anes.fr3. Barthélémy B. <strong>Gestion</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>. Paris : Éditions d’organisation ;20004. Caillard JF, Gehanno JF. L’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> professionnels,une démarche <strong>de</strong> progrès pour l’hôpital. <strong>Gestion</strong>s hospitalières,n° 421, janvier 20035. CNEH. Les <strong>risques</strong> dans les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santé.Technologie et Santé n° 48. Novembre 20026. Conseil économique et social. Prév<strong>en</strong>tion et gestion <strong><strong>de</strong>s</strong><strong>risques</strong> technologiques et industriels, avis et rapport 2001.Édition Journaux Officiels,20037. Godard Olivier, C.H<strong>en</strong>ry C, Laga<strong>de</strong>c P. Traité <strong><strong>de</strong>s</strong> nouveaux<strong>risques</strong> Folio Actuel-20028. Institut National <strong>de</strong> Recherche et <strong>de</strong> Sécurité : évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong><strong>risques</strong> professionnels : Question réponses sur le docum<strong>en</strong>tunique 2002 - Édition INRS ED 8879. Ministère <strong>de</strong> l’Emploi et <strong>de</strong> la Solidarité, DHOS. Qualité etsécurité <strong><strong>de</strong>s</strong> soins <strong>en</strong> établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> santé. Résultats <strong>de</strong>l’<strong>en</strong>quête sur les programmes <strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> dans lesétablissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santé. Septembre 2001. www.sante.gouv.fr10. Ministère <strong>de</strong> l’emploi et <strong>de</strong> la solidarité. DHOS/E2. Étu<strong><strong>de</strong>s</strong>ur la transposabilité <strong><strong>de</strong>s</strong> modèles <strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>du milieu industriel au domaine <strong>de</strong> la santé. Cap GeminiErnst et Young. Juillet 2002. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/iatrog<strong>en</strong>e/intro.htm11. Ministère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille, <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes handicapés.Circulaire DHOS/ E2/E4 N° 176 du 29 mars 2004 parue auBulletin officiel n° 2004-18TYPES DE RISQUES19

4 ANNEXES12. Ministère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille, <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes handicapés.Recommandations pour l’élaboration et la mise <strong>en</strong> œuvred’un programme <strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> <strong>en</strong> établissem<strong>en</strong>t <strong><strong>de</strong>s</strong>anté. Mars 2004 .ww.sante.gouv.fr13. Ministère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille, <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes handicapés.DHOS. Sécurité sanitaire dans les établissem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> santé :réglem<strong>en</strong>tation applicable. Édition n° 4. février 2004. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/secu_sanit4/accueil/intro.htm14. Ministère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la famille, <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes handicapés.DHOS, cellule <strong>de</strong> gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> exceptionnels. Gui<strong>de</strong><strong>de</strong> recommandations pour l’élaboration <strong><strong>de</strong>s</strong> plans blancshospitaliers et schémas départem<strong>en</strong>taux <strong><strong>de</strong>s</strong> plans blancs.Avril 200415. Poullain I, Lespy F. <strong>Gestion</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> et <strong>de</strong> la qualité, gui<strong>de</strong>pratique à l’usage <strong><strong>de</strong>s</strong> cadres <strong>de</strong> santé. Éditions Lamarre, Rueil- Malmaison, 200217. Tabuteau Didier. La sécurité sanitaire. Édition Berger Levraut,mai 200218. Qu<strong>en</strong>on J.-L, Gautier R. Du risque à la gestion <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong>.Techniques hospitalières, 2000, n° 652, p. 20-2119. Reazon.J. Managing the risk of organizational acci<strong>de</strong>nts.Al<strong>de</strong>rshot : Ashgate ; 199720. Sérézat M., Sfez M. Outils et métho<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> la gestion <strong><strong>de</strong>s</strong><strong>risques</strong> à l’hôpital. Gui<strong>de</strong> Hygiène et Sécurité ; AFNOR, Paris,juillet 2001, art. II, chap. 51, p. 1-1521. Vinc<strong>en</strong>t C., Taylor-Adams S, Chapman EJ, Hewett D, Prior,Strange P et all. How to investigate and analyse clinicalinci<strong>de</strong>nts : clinical risk and association of litigation and riskmanagem<strong>en</strong>t protocol. BMJ 2000 ; 320(7237) ; 777-78116. Quaranta JF et Petit. J. La maîtrise <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>risques</strong> et la sécuritésanitaire au quotidi<strong>en</strong> dans un établissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> santé.Paris : Éditions Weka ; mars 2003TYPES DE RISQUES20

4 ANNEXESListe <strong><strong>de</strong>s</strong> participantsAnimation du groupe <strong>de</strong> travail• Bertrand BUFFON : Conseiller technique auprès <strong>de</strong> Madame Vautrin• Amélie CHARRETIER : DGAS, chargée <strong>de</strong> mission <strong>maltraitance</strong>, bureau <strong>de</strong> la protection <strong><strong>de</strong>s</strong> personnesParticipants :• Isabelle HENONADESSA• Isabelle BARGES• Aouda BOUALAM• Flor<strong>en</strong>ce BUIS• Frédérique CHADEL• Pascal CHAMPVERT• Jean DAVY• Isabelle DESGOUTEFNACPPADDASS <strong><strong>de</strong>s</strong> Bouches du RhôneSYNERPADGASADEHPAFNADEPAFEHAP• Paloma MORENO• Robert MOULIAS• Xavier NOAL• Anne RENOUX• Zaynab RIET• Alain VILLEZ• Roger VIRAUDUNASSADALMA FranceFHFFNAASFHFUNIOPSSADEHPA• Anne-Marie DUROCHERCHU Lille• Odile DOUCET• Christiane FROISSART• Violette GARCIA• Colette GUILLAUMINDDASS <strong>de</strong> la SartheC<strong>en</strong>tre <strong>de</strong> Cure Médicaled’Ambazac (87)DHOSDRASS AuvergnePersonnes auditionnées :• Evelyne MORVAN INRS• Martine FRANCOIS INRSTYPES DE RISQUES21