Un Bilan de la prospective africaine - Ministère des affaires ...

Un Bilan de la prospective africaine - Ministère des affaires ...

Un Bilan de la prospective africaine - Ministère des affaires ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rapports d’étu<strong>de</strong><br />

DGCID<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong><br />

<strong>africaine</strong><br />

Volume II • Annexes<br />

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La présente étu<strong>de</strong> a pour objectif <strong>de</strong> réaliser un bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong><br />

menés au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie, <strong>de</strong> leurs métho<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> leurs résultats. Elle présente<br />

également un cadre d’analyse et <strong>de</strong> réflexion permettant d’é<strong>la</strong>borer une recherche<br />

originale à partir <strong>de</strong> quelques principes :<br />

• Les spécificités <strong>africaine</strong>s ne peuvent faire <strong>de</strong> l’Afrique un simple champ d’application <strong>de</strong><br />

métho<strong>de</strong>s universelles.<br />

• Les futurs possibles et souhaitables lointains doivent être liés aux situations passées, présentes<br />

et futures proches. Il s’agit <strong>de</strong> comprendre les cheminements et <strong>de</strong> repérer les<br />

moments <strong>de</strong> rupture ou <strong>de</strong> bifurcations.<br />

• L’analyse <strong>prospective</strong> doit être globale, à <strong>la</strong> fois géopolitique, macro-économique et sectorielle.<br />

Elle suppose <strong>de</strong>s cadres <strong>de</strong> cohérence dont <strong>la</strong> fonction est moins <strong>de</strong> quantifier les<br />

trajectoires futures que <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce les contraintes et les risques <strong>de</strong> rupture.<br />

• La <strong>prospective</strong> globale concernant l’ensemble <strong>de</strong> l’Afrique sub-saharienne doit s’accompagner<br />

<strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s régionales autour <strong>de</strong>s grands pôles tels l’Afrique du Sud, le Nigeria<br />

ou encore <strong>de</strong>s pays présentant <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> désintégration comme <strong>la</strong> République démocratique<br />

du Congo dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong>s Grands <strong>la</strong>cs.<br />

La synthèse (volume I) est établie sur <strong>la</strong> base d'un cadre d'analyse en trois parties :<br />

1. Les objectifs <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s sur l'Afrique<br />

2. Les méthodologies <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s réalisées<br />

3. Les principales étu<strong>de</strong>s publiées avec une bibliographie sélective.<br />

Les annexes (volume II) présentent d'une part les centres d'étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> recherche <strong>prospective</strong>,<br />

publics et privés, et d'autre part <strong>de</strong>s fiches bibliographiques sur les principales étu<strong>de</strong>s<br />

<strong>prospective</strong>s réalisées sur l'Afrique.<br />

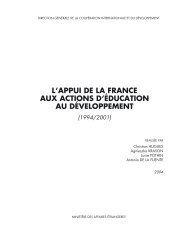

Cette collection regroupe <strong>de</strong>s rapports d’étu<strong>de</strong> réalisés à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

du ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères, et <strong>de</strong>stinés à nourrir <strong>la</strong> réflexion<br />

sur <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> coopération internationale et d'ai<strong>de</strong> au développement.<br />

Il s’agit <strong>de</strong> documents <strong>de</strong> travail.<br />

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES<br />

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT<br />

Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> programmation et <strong>de</strong> l’évaluation<br />

244 boulevard St Germain, 75303 Paris 07 SP<br />

http://www.diplomatie.fr<br />

ISBN : 2-11-091308-8

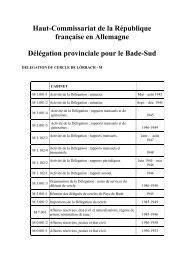

UN BILAN DE LA<br />

PROSPECTIVE AFRICAINE<br />

Volume 2<br />

ANNEXES<br />

Centres <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> production scientifique<br />

Recensement <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s<br />

Étu<strong>de</strong> réalisée par :<br />

Adrien AKANNI-HONVO<br />

Anne ANDROUAIS<br />

Marie-Odile BLANC<br />

Vincent GÉRONIMI<br />

Fabienne KERVAREC<br />

Anne-Catherine LA ROCHEBROCHARD<br />

A<strong>la</strong>in LÉON<br />

Véronique MASSENET<br />

Abel MAYEYENDA<br />

Anne NÉPLAZ<br />

Jean-Pierre NYS<br />

Naïma PAGÈS<br />

Guy POURCET<br />

Frédérique SAME EBOKO<br />

Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> VEREZ<br />

dans le cadre<br />

du CERED/CERNEA<br />

et<br />

sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> :<br />

Philippe HUGON<br />

Olivier SUDRIE<br />

Septembre 1999<br />

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Cette étu<strong>de</strong> est un document interne établi à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du ministère<br />

<strong>de</strong>s Affaires étrangères. Les commentaires et les analyses développées<br />

n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent en aucun cas une position officielle.<br />

Tous droits d’adaptation, <strong>de</strong> traduction et <strong>de</strong> reproduction<br />

par tous procédés, y compris <strong>la</strong> photocopie et le microfilm,<br />

réservés pour tous les pays<br />

© <strong>Ministère</strong> <strong>de</strong>s Affaires étrangères, 2000<br />

ISBN : 2-11-091308-8

SOMMAIRE<br />

2. LES CENTRES DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION SCIENTIFIQUE<br />

2.1 Centres <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> globale ...................................................................................13<br />

2.1.1 Organismes internationaux........................................................................................15<br />

2.1.2 Organismes régionaux...............................................................................................33<br />

2.1.3 Organismes nationaux...............................................................................................45<br />

2.1.4 Organismes privés <strong>de</strong> prévisions et <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>s <strong>africaine</strong>s...............................85<br />

2.2 Centres <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> sectorielle.........................................................................91<br />

2.2.1 Agriculture..................................................................................................................93<br />

2.2.2 Démographie............................................................................................................103<br />

2.2.3 Education .................................................................................................................109<br />

2.2.4 Emploi ......................................................................................................................115<br />

2.2.5 Energie.....................................................................................................................117<br />

2.2.6 Santé........................................................................................................................125<br />

2.2.7 Transport..................................................................................................................141<br />

Annexes ...........................................................................................................................143<br />

3. RECENSEMENT DES ETUDES PROSPECTIVES<br />

3.1 Perspectives mondiales ayant <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces sur l’Afrique........................ 155<br />

3.1.1 Impact <strong>de</strong> l’économie mondiale sur l’Afrique...........................................................157<br />

3.1.2 Impact <strong>de</strong> <strong>la</strong> régionalisation sur le <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> l’Afrique...........................................165<br />

3.1.3 Impact <strong>de</strong>s accords et <strong>de</strong>s arrangements institutionnels sur l’Afrique....................183<br />

3.2 Les <strong>prospective</strong>s générales sur l’Afrique ......................................................... 195<br />

3.3 Les <strong>prospective</strong>s nationales................................................................................. 217<br />

3.4 Les <strong>prospective</strong>s sectorielles............................................................................... 235<br />

3.4.1 L’agriculture..............................................................................................................237<br />

3.4.2 La démographie.......................................................................................................245<br />

3.4.3 L’éducation...............................................................................................................255<br />

3.4.4 L’emploi....................................................................................................................263<br />

3.4.5 Energie, matières premières....................................................................................273<br />

3.4.6 L’environnement.......................................................................................................283<br />

3.4.7 Le financement extérieur .........................................................................................299<br />

3.4.8 La santé....................................................................................................................309<br />

3.4.9 Les transports ..........................................................................................................319<br />

3.4.10 La technologie........................................................................................................325<br />

3.4.11 L’urbanisation.........................................................................................................331<br />

SIGLES UTILISES..............................................................................................................345

INFORMATION<br />

accessible sur Internet<br />

Compte tenu du volume <strong>de</strong>s informations recueillies sur les centres <strong>de</strong> recherche et<br />

<strong>de</strong> production scientifique, ainsi que dans le recensement <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s,<br />

et aussi <strong>de</strong> l’intérêt et <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> ces données, l’édition papier a été limitée à<br />

quelques dizaines d’exemp<strong>la</strong>ires en privilégiant une édition électronique <strong>de</strong>s<br />

annexes (volume 2).<br />

Le lecteur est donc invité à consulter le site web du CERNEA :<br />

www.cernea.org<br />

<strong>Un</strong>e diffusion <strong>de</strong>s annexes est également prévue sous forme <strong>de</strong> CD-ROM.

2.<br />

CENTRES<br />

DE RECHERCHE<br />

ET DE PRODUCTION<br />

SCIENTIFIQUE

Ce volume présente, sous forme <strong>de</strong> fiches, les principaux centres <strong>de</strong> production<br />

<strong>de</strong> travaux prospectifs sur l’Afrique.<br />

Nous avons séparé les centres <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> globale et les centres <strong>de</strong><br />

<strong>prospective</strong> sectorielle et avons différencié les organisations internationales, les<br />

organisations régionales et les centres nationaux.<br />

Nous avons pris le parti d’indiquer <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> production qui font <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

<strong>prospective</strong> à titre secondaire ou qui s’intéressent au long terme. Il y a souvent, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

part <strong>de</strong> ces centres, assimi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> et <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévision. Nous avons<br />

également indiqué les grands organismes qui seraient susceptibles d’en faire ou qui<br />

en ont fait sans être spécialisés sur ce domaine.<br />

étoile.<br />

Les rares centres spécialisés en <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> sont marqués d’une<br />

Les références bibliographiques citées faisant l’objet d’une fiche <strong>de</strong> lecture sont<br />

indiquées par une étoile.<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 8

SOMMAIRE<br />

2.1. CENTRES DE PROSPECTIVE GLOBALE...................................................................... 13<br />

2.1.1. ORGANISMES INTERNATIONAUX................................................................................... 15<br />

Banque mondiale ............................................................................................................ 16<br />

CAD/OCDE........................................................................................................................ 17<br />

Centre <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l’OCDE.............................................................................. 18<br />

Club du Sahel/OCDE........................................................................................................ 19<br />

CMA.................................................................................................................................. 23<br />

CNUCED............................................................................................................................ 24<br />

Fond Monétaire International.......................................................................................... 25<br />

OCDE................................................................................................................................ 26<br />

OMC ................................................................................................................................. 27<br />

PNUD/Futurs Africains...................................................................................................... 28<br />

PNUD................................................................................................................................ 30<br />

<strong>Un</strong>iversité <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies.......................................................................................... 31<br />

WIDER .............................................................................................................................. 32<br />

2.1.2. ORGANISMES REGIONAUX........................................................................................... 33<br />

BAD .................................................................................................................................. 34<br />

CEA .................................................................................................................................. 35<br />

CILSS................................................................................................................................ 36<br />

CODESRIA......................................................................................................................... 37<br />

CREA-AERC...................................................................................................................... 38<br />

DG8/Commission Economique Européenne................................................................... 39<br />

EADI.................................................................................................................................. 40<br />

ECDPM.............................................................................................................................. 42<br />

OUA.................................................................................................................................. 43<br />

Parlement européen........................................................................................................ 44<br />

2.1.3. ORGANISMES NATIONAUX............................................................................................ 45<br />

ACDI.................................................................................................................................. 46<br />

AFD................................................................................................................................... 47<br />

Australian National <strong>Un</strong>iversity......................................................................................... 48<br />

BNETD <strong>de</strong> Côte d’Ivoire.................................................................................................... 49<br />

Centre d’Analyse et <strong>de</strong> Prévision.................................................................................... 50<br />

Centre <strong>de</strong> Recherche en Développement ...................................................................... 51<br />

CEPII................................................................................................................................. 52<br />

CERED.............................................................................................................................. 53<br />

CERDI ............................................................................................................................... 54<br />

CNAM................................................................................................................................ 55<br />

Commissariat Général du P<strong>la</strong>n....................................................................................... 56<br />

CPB-Central P<strong>la</strong>nning Bureau ......................................................................................... 57<br />

CRDE................................................................................................................................ 58<br />

CRDI ................................................................................................................................. 59<br />

CSIR ................................................................................................................................. 61<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 9

DIAL.................................................................................................................................. 62<br />

DPRU................................................................................................................................ 63<br />

Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prévision ................................................................................................. 64<br />

EPA................................................................................................................................... 65<br />

FGD .................................................................................................................................. 66<br />

GEMDEV ........................................................................................................................... 67<br />

IDE.................................................................................................................................... 69<br />

IFIE ................................................................................................................................... 70<br />

IFR.................................................................................................................................... 71<br />

IFRI................................................................................................................................... 72<br />

ISEAS................................................................................................................................ 73<br />

ISER.................................................................................................................................. 74<br />

ITCS.................................................................................................................................. 75<br />

IUED.................................................................................................................................. 76<br />

<strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n et du Développement industriel - Côte d’Ivoire ................................. 77<br />

<strong>Ministère</strong> du P<strong>la</strong>n - Sénégal............................................................................................ 78<br />

NIRA ................................................................................................................................. 79<br />

ODI................................................................................................................................... 80<br />

TIPS.................................................................................................................................. 81<br />

UNU-INRA ......................................................................................................................... 82<br />

USAID ............................................................................................................................... 83<br />

2.1.4. ORGANISMES PRIVES DE PREVISIONS ET DE PROSPECTIVES AFRICAINES...................... 85<br />

Liste (non exhaustive) <strong>de</strong> sociétés d’étu<strong>de</strong>s réalisant <strong>de</strong>s analyses <strong>prospective</strong>s<br />

et <strong>de</strong>s prévisions à moyen et long terme en Afrique ...................................................... 87<br />

Etu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s et prévisions globales à long terme<br />

CHOREME .................................................................................................................... 87<br />

DME............................................................................................................................. 87<br />

Economist Intelligence <strong>Un</strong>it........................................................................................ 87<br />

Hudson Institute.......................................................................................................... 88<br />

SFC.............................................................................................................................. 88<br />

Sociétés et Développement....................................................................................... 88<br />

WEFA Group ............................................................................................................... 88<br />

Etu<strong>de</strong>s sectorielles<br />

Pétrole • Pétrostartégies ........................................................................................... 89<br />

Télécommunications • DME....................................................................................... 89<br />

Infrastructures routières • INGEROP........................................................................... 89<br />

Irrigation • STRATYS................................................................................................... 90<br />

Textile • SERES .......................................................................................................... 90<br />

2.2. CENTRES DE PROSPECTIVE SECTORIELLE.............................................................. 91<br />

2.2.1. AGRICULTURE............................................................................................................. 93<br />

Banque mondiale ............................................................................................................ 94<br />

CIRAD ............................................................................................................................... 95<br />

FAO .................................................................................................................................. 97<br />

FAPRI................................................................................................................................ 98<br />

IFPRI................................................................................................................................. 99<br />

SOLAGRAL ...................................................................................................................... 100<br />

USDA/FAS....................................................................................................................... 101<br />

Wageningen Agricultural <strong>Un</strong>iversity.............................................................................. 102<br />

2.2.2. DEMOGRAPHIE .......................................................................................................... 103<br />

CEPED ............................................................................................................................ 104<br />

INED................................................................................................................................ 105<br />

PRB ................................................................................................................................ 106<br />

UNPF .............................................................................................................................. 107<br />

2.2.3. EDUCATION ............................................................................................................... 109<br />

IIPE................................................................................................................................. 110<br />

IREDU ............................................................................................................................. 111<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 10

PNUD.............................................................................................................................. 112<br />

UNESCO.......................................................................................................................... 114<br />

2.2.4. EMPLOI...................................................................................................................... 115<br />

BIT.................................................................................................................................. 116<br />

2.2.5. ENERGIE ................................................................................................................... 117<br />

CERNA............................................................................................................................ 118<br />

EIA.................................................................................................................................. 119<br />

IEPE................................................................................................................................ 120<br />

IIMI/IWMI.......................................................................................................................... 121<br />

US Geological Survey.................................................................................................... 122<br />

WEC ............................................................................................................................... 123<br />

Worldwatch Institute...................................................................................................... 124<br />

2.2.6. SANTE....................................................................................................................... 125<br />

ANRS .............................................................................................................................. 126<br />

BAD ................................................................................................................................ 127<br />

Banque mondiale – Human Development Department................................................ 128<br />

Bur<strong>de</strong>n of Disease <strong>Un</strong>it ................................................................................................. 130<br />

CRIPS ............................................................................................................................. 131<br />

OMS ............................................................................................................................... 133<br />

ONUSIDA......................................................................................................................... 135<br />

ORSTOM/IRD................................................................................................................... 137<br />

<strong>Un</strong>ited Nations – Popu<strong>la</strong>tion Division and Statistics Division....................................... 139<br />

2.2.7. TRANSPORT .............................................................................................................. 141<br />

DBSA .............................................................................................................................. 142<br />

Adresses........................................................................................................................... 143<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 11

2.1.<br />

CENTRES<br />

DE PROSPECTIVE GLOBALE

2.1.1.<br />

ORGANISMES<br />

INTERNATIONAUX

COORDONNÉES-STATUT<br />

Adresse : 1818 H Street NW.<br />

20433 WASHINGTON<br />

États-<strong>Un</strong>is<br />

Tel. : (1 202) 477 1234<br />

Fax : (1 202) 477 6390<br />

Site Internet : http://www.worldbank.org<br />

Statut : Organisation internationale<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

BANQUE MONDIALE<br />

Zone géographique : Mon<strong>de</strong>, Pays en développement<br />

Sujets : La Banque mondiale est une institution multi<strong>la</strong>térale <strong>de</strong> développement qui a pour mission<br />

d’ai<strong>de</strong>r à promouvoir le progrès économique et social <strong>de</strong> ses membres en développement afin<br />

d’améliorer le niveau et les conditions <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> leurs popu<strong>la</strong>tions.<br />

SPÉCIALISTES<br />

La Banque Mondiale dispose d’un nombre élevé d’économistes et <strong>de</strong> spécialistes <strong>de</strong> l’environnement<br />

faisant <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> long terme. Elle n’a pas à proprement parler <strong>de</strong> spécialistes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong>s<br />

et fait appel à <strong>de</strong>s consultants extérieurs.<br />

RAMGOPAL AGARWALA<br />

URI DADUCH E-mail :udadush@worldbank.org<br />

Directeur du Groupe d’analyse <strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> développement<br />

ALAN GELB E-mail : agelb@worldbank.org Tel. : (1 202) 473 7667<br />

Chef économiste <strong>de</strong> <strong>la</strong> région Afrique<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />

*Banque Mondiale (1989), L’Afrique Sub-Saharienne : <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise à une croissance durable. Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>prospective</strong> à long terme, Nov., Washington.<br />

The World Bank (1998/99), « Global Economic Prospects and the Developing Countries », The World<br />

Bank, Washington<br />

*The World Bank (1997), « China 2020 : Development Challenges in the New Century », The World<br />

Bank, Washington<br />

Eduard Bos, My T. Vu, Ernest Massiah, and Rodolfo A. Bu<strong>la</strong>tao (1994), « World Popu<strong>la</strong>tion<br />

Projections 1994-95 : Estimates and Projections with Re<strong>la</strong>ted Demographic Statistics », Washington.<br />

World Bank staff, (1990), « The Long-Term Perspective Study of Sub-Saharan Africa » The World<br />

Bank, Washington.<br />

Vol. 1 : « Countries Perspectives »<br />

Vol. 2 : « Economic and Sectoral Policy Issues »<br />

Vol. 3 : « Institutional and Sociopolitical Issues »<br />

Vol. 4 : « Proceeding of a Workshop on Regional Integration and Cooperation »<br />

Étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s en cours appuyées par <strong>la</strong> Banque Mondiale : Botswana, Nigeria, Gambia,<br />

Ghana.<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 16

COORDONNÉES-STATUT<br />

Adresse : 21 rue Pont <strong>de</strong>sHalles<br />

94536 Rungis ce<strong>de</strong>x<br />

Tel : 01 45 24 90 56<br />

Fax : 01 45 24 16 50<br />

E-mail : Brian.Hammond@oecd.org<br />

Site internet : Http://www.oecd.org/dac<br />

CAD/OCDE<br />

Statut : Comité d’Assistance Développement <strong>de</strong> l’OCDE.<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

Zone géographique : Pays en voie <strong>de</strong> développement<br />

Sujets :<br />

· Politiques économiques.<br />

· Energie.<br />

· Environnement.<br />

· Education.<br />

· Affaires sociales.<br />

· Sciences et technologie.<br />

· Agriculture.<br />

· Commerce.<br />

· Développement.<br />

Publications :<br />

· Shaping the 21 st Century : The contribution of <strong>de</strong>veloppement co-operation.<br />

· Developement Co-operation : Efforts and policies of the Members of the <strong>de</strong>velopment Assistance<br />

Committee. ( rapport annuel).<br />

· Geographical distribution of ressource flows (publication annuelle)<br />

· Financing and external <strong>de</strong>bt of <strong>de</strong>velopping countries (publication annuelle)<br />

· Aid and the environment.<br />

SPÉCIALISTES<br />

Jean-Louis Grolleau Tel : 01 45 24 90 56<br />

Administrateur Principal<br />

Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Faure<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />

Le CAD ne réalise pas <strong>de</strong> réelle étu<strong>de</strong> <strong>prospective</strong>. Son activité est centré principalement sur les<br />

statistiques.<br />

*OCDE (1996), Le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération pour le développement à l’aube du XXIe siècle, Paris,<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 17

COORDONNÉES-STATUT<br />

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE L’OCDE<br />

Adresse : 94, rue Chardon-Lagache<br />

75016 Paris<br />

Tel. : 01 45 24 84 81<br />

Fax : 01 45 24 79 43<br />

Site internet : http ://www.oecd.org/<strong>de</strong>v/cen<strong>de</strong>v/<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

· Les crises financières et leurs implications structurelles<br />

· Mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie <strong>de</strong> partenariats pour le développement<br />

· Politiques visant à améliorer <strong>la</strong> gouvernance<br />

· Développement durable<br />

· Mondialisation, cohésion sociale et démographie<br />

SPÉCIALISTES<br />

Le Centre <strong>de</strong> Développement <strong>de</strong> l’OCDE fait <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> prévisions à long terme mais pas <strong>de</strong><br />

réelle <strong>prospective</strong> sur l’Afrique.<br />

Aristomene Varoudakis Tel : 01 45 24 96 35 E-mail : aristomene.varoudakis@oecd.org<br />

Christine Richaud Tel : 01 45 24 96 03 E-mail : christine.richaud@oecd.org<br />

Ludvig So<strong>de</strong>rling Tel : 01 45 24 96 09 E-mail : ludvig.so<strong>de</strong>rling@oecd.org<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE ET LA PREVISION<br />

Bourguignon Fr., Branson W. H et <strong>de</strong> Melo J. (1989), Macroeconomic Adjustment and Income<br />

Distribution a Macro-Micro Simu<strong>la</strong>tion Mo<strong>de</strong>l, OCDE, Paris.<br />

Berthélemy J.-C., Varoudakis A.. (1996), Politiques <strong>de</strong> développement financier et croissance, Série<br />

croissance à long terme, OCDE, Paris.<br />

Morrisson Ch. et Talbi B. (1996), La croissance <strong>de</strong> l’économie tunisienne en longue pério<strong>de</strong>, Série<br />

croissance à long terme, OCDE, Paris.<br />

Berthélémy, J.-C., Ed., (1996), L’Afrique en <strong>de</strong>venir, OCDE, Paris.<br />

Berthélemy J.-C., Seck A. et Vourc’h A.. (1997), La croissance au Sénégal : un pari perdu ?, Série<br />

croissance à long terme, OCDE, Paris.<br />

Étu<strong>de</strong>s en cours :<br />

Programme Afrique Émergente :<br />

Varoudakis, Guil<strong>la</strong>umont, Richaud, « Economic Policy Reform and Growth Prospect in Emerging<br />

African Economies ».<br />

Étu<strong>de</strong>s pays : Côte d’Ivoire, Tanzanie, Mali, Ghana, Ouganda, Burkina Faso, République<br />

Démocratique du Congo.<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 18

COORDONNÉES<br />

CLUB DU SAHEL/OCDE*<br />

Adresse : 63 bd Beauséjour, 39, boulevard Suchet<br />

75016 Paris 75016 Paris<br />

Tel. : 01 45 24 82 00 01.45.24.89.86<br />

Fax : 01 45 24 79 43 01.45.24.90.31<br />

Site internet : http ://www.oecd.org/sah/francais2/sahel-fr.htm<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

Zone géographique : Pays du Sahel, Afrique <strong>de</strong> l’Ouest<br />

SPÉCIALISTES<br />

Jean-Marie Cour Tel : 01 45 24 95 17 E-mail : jean-marie.cour@oecd.org<br />

Jean-Daniel Nau<strong>de</strong>t Tel : 01.53.24.14.50<br />

Benoît Ninnin<br />

Serge Snrech Tél. : 01.44.14.69.13<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />

Le Club du Sahel réalise, notamment dans le cadre <strong>de</strong> WALTPS, <strong>de</strong> nombreux travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong><br />

sur l’Afrique.<br />

Cour J.-M., Nau<strong>de</strong>t J.-D. (1996) « West Africa in 2020 ». L’observateur <strong>de</strong> l’OCDE, n° 200, Paris<br />

Nau<strong>de</strong>t J.-D. (1995) « L’Émergence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Compétition : Transformation et Déséquilibres dans les<br />

Sociétés Ouest Africaines (1960-2020 ».OCDE. Club du Sahel. Paris<br />

Club du Sahel. (1998). « Pour Préparer l’avenir <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : <strong>Un</strong>e vision à l’horizon 2020 ».<br />

Étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s perspectives à long terme en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. OCDE. Paris<br />

LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS<br />

Synthèse <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> WALTPS SAHID (94) 439<br />

Pour préparer l’avenir <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest: une vision à l’horizon 2020. S. SNRECH, préface<br />

<strong>de</strong> Anne <strong>de</strong> LATTRE.<br />

Décembre 1994. 70 p + annexes. Document épuisé, remp<strong>la</strong>cé par le présent ouvrage, également<br />

disponible en ang<strong>la</strong>is.<br />

Compte rendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> rencontre régionale sur les perspectives à long terme en Afrique <strong>de</strong><br />

l’Ouest, Ouagadougou<br />

26-29 septembre 1994. 37 p. Version ang<strong>la</strong>ise disponible<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 1 SAHID (93) 415<br />

Description du peuplement en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. Commentaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong> données.<br />

B. KALASA. Décembre 1993. 124 p + annexes. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is.<br />

Le document commente <strong>la</strong> base <strong>de</strong> données démographique constituée dans le cadre <strong>de</strong><br />

l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s perspectives à long terme en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : une dynamique démographique sans<br />

précé<strong>de</strong>nt dans l’histoire, une urbanisation rapi<strong>de</strong> mais re<strong>la</strong>tivement équilibrée, une forte<br />

hétérogénéité du peuplement rural, <strong>de</strong>s flux migratoires intenses etc. Le document présente<br />

également <strong>de</strong>s extraits <strong>de</strong> cette base <strong>de</strong> données portant sur les 19 pays étudiés (effectifs totaux,<br />

urbains et ruraux 1930-2020, taux <strong>de</strong> croissance, migrations internes…) ainsi que quelques tableaux<br />

<strong>de</strong> synthèse régionale.<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 19

Document <strong>de</strong> travail n° 2 SAHID (93) 410<br />

Analyse démo-économique rétrospective et esquisse d’image démo-économique à long terme<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> région Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.M COUR. Janvier 1994. 80 p + annexes. Disponible en français et<br />

en ang<strong>la</strong>is<br />

Du fait <strong>de</strong> l’insuffisance <strong>de</strong>s statistiques <strong>de</strong> base, les comptes nationaux <strong>de</strong>s pays d’Afrique <strong>de</strong><br />

l’Ouest fournissent une image incomplète et déformée <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité. Ce travail se propose <strong>de</strong> fournir<br />

une <strong>de</strong>uxième image différente et complémentaire, également incomplète et déformée, utilisant le<br />

cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> comptabilité démo-économique. Après un rappel méthodologique sur <strong>la</strong> construction et <strong>la</strong><br />

portée <strong>de</strong>s matrices <strong>de</strong> comptabilité sociale (MCS), l’auteur propose un essai <strong>de</strong> diagnostic<br />

d’ensemble <strong>de</strong>s performances démo-économiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> région entre 1960 et 1990. Cette analyse<br />

démo-économique met en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s éléments porteurs d’avenir qui pourraient déboucher sur une<br />

nouvelle phase <strong>de</strong> croissance économique accélérée et soutenable.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 3 SAHID (93) 411<br />

Eléments <strong>de</strong> vision économique <strong>prospective</strong>, l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest à l’horizon décennal. J.-<br />

D. NAUDET (DIAL). Novembre 1993. 62 p. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />

Fixée sur un horizon décennal, l’étu<strong>de</strong> <strong>la</strong>isse aux dynamiques actuellement engagées un fort<br />

pouvoir d’orientation <strong>de</strong> l’avenir. Quelles sont ces dynamiques ? <strong>Un</strong> développement remarquable du<br />

secteur informel, un secteur mo<strong>de</strong>rne en forte récession, une croissance extensive, sans gain <strong>de</strong><br />

productivité, une économie basée sur l’extérieur, le commerce et les logiques rentières. Au total<br />

cependant, une croissance économique globale qui a néanmoins réussi à suivre <strong>la</strong> croissance<br />

démographique et à s’adapter à <strong>la</strong> structuration du peuplement.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 4 SAHID (94) 433<br />

Géographie économique du milieu ouest-africain ; marchés, peuplement, agriculture, routes ;<br />

éléments <strong>de</strong> modélisation 1960-1990. B. NINNIN. Juin 1994. 107 p + annexes. Disponible en<br />

français et en ang<strong>la</strong>is<br />

Les outils mis à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> géographie quantitative ont singulièrement évolué au cours<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie. Ils offrent désormais <strong>de</strong>s possibilités réelles pour <strong>la</strong> prise en compte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

dimension spatiale <strong>de</strong> l’économie, en particulier en milieu rural. L’objet <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> présenter<br />

l’approche par les "tensions <strong>de</strong> marchés" mise au point dans le cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> WALTPS. L’étu<strong>de</strong> se<br />

propose d’établir une mesure <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> structuration spatiale du peuplement et <strong>de</strong><br />

l’agriculture par les marchés et définit les possibilités d’utilisation <strong>de</strong> cette mesure pour <strong>la</strong> construction<br />

d’une image à long terme. Enfin, cette même grille <strong>de</strong> lecture que constituent les tensions <strong>de</strong> marchés<br />

permet <strong>de</strong> proposer une explication (en termes d’ordres <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur) <strong>de</strong> <strong>la</strong> très forte disparité<br />

géographique dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité du réseau d’infrastructures routières.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 5 SAHID (93) 421<br />

Etats, frontières et dynamiques d’aménagement du territoire en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.O. IGUE et<br />

B.G SOULE. Décembre 1993. 74 p + annexes. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />

Comment les cadres territoriaux issus du partage colonial ont-ils été aménagés ? Le document<br />

passe en revue le cadre institutionnel <strong>de</strong>s politiques d’aménagement et dresse le bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s<br />

équipements (communications, éducation, santé, agriculture, industrie…) <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. A<br />

quelques exceptions près, ce diagnostic met en exergue l’inconsistance <strong>de</strong> ces politiques, souvent<br />

mal formulées, dénuées <strong>de</strong> moyens et basées sur <strong>de</strong>s cadres spatiaux inadéquats. Cette<br />

inadéquation du cadre territorial <strong>de</strong>s politiques explique le développement <strong>de</strong> dynamiques<br />

d’aménagement spontanées comme les réseaux <strong>de</strong> marchés ou les espaces frontaliers. La nécessité<br />

<strong>de</strong> repenser l’aménagement du territoire est donc à l’ordre du jour.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 6 SAHID (94) 434<br />

Le financement extérieur du développement en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : analyse <strong>de</strong>s transferts et<br />

réflexion sur l’ai<strong>de</strong> au développement (1960-1990). J.-M. COUR et D. NAUDET (DIAL).<br />

Juillet 1994.124 p. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />

<strong>Un</strong>e étu<strong>de</strong> WALTPS a montré par ailleurs l’intérêt <strong>de</strong> percevoir l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest comme une<br />

région en voie <strong>de</strong> peuplement dans <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l’investissement interne a été<br />

consacré, au cours <strong>de</strong>s trente <strong>de</strong>rnières années, à l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions. Qu’en est-il <strong>de</strong>s<br />

apports financiers extérieurs dans cet endroit du mon<strong>de</strong> généralement perçu comme une région<br />

"portée à bout <strong>de</strong> bras" par <strong>la</strong> communauté internationale ? C’est à cette question que le présent<br />

document tente d’apporter <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> réponse. D’abord par une analyse consolidée <strong>de</strong><br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 20

l’ensemble <strong>de</strong>s financements extérieurs, puis par une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> au développement qui est "un<br />

transfert parmi d’autres mais pas comme les autres". Il s’agit <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux textes complémentaires qui ont<br />

en commun <strong>de</strong> souligner <strong>la</strong> nécessité d’adapter les flux financiers internationaux en direction <strong>de</strong><br />

l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest, aux dynamiques endogènes au premier rang <strong>de</strong>squelles figure l’évolution du<br />

peuplement dans l’espace régional.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 7 SAHID (94) 432<br />

L’éducation en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : situation, enjeux et perspectives. R. PONS. Juin 1994. 47 p.<br />

Disponible en français seulement<br />

Des défis générés par <strong>la</strong> fantastique dynamique démographique <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest,<br />

l’éducation est, sans aucun doute l’un <strong>de</strong>s plus importants. Exercice <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s informations<br />

quantitatives et <strong>de</strong>s analyses les plus récentes, ce document montre l’ampleur <strong>de</strong>s problèmes que <strong>la</strong><br />

région doit et <strong>de</strong>vra affronter en <strong>la</strong> matière : 24 millions d’enfants sco<strong>la</strong>risés dans le primaire en 1990<br />

(60 pour cent <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en âge <strong>de</strong> l’être) et plus <strong>de</strong> 50 millions d’enfants à sco<strong>la</strong>riser en l’an<br />

2020…<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 8 SAHID (93) 412<br />

L’urbanisation en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : mécanismes et logiques. M. ARNAUD. Décembre 1993. 30<br />

pp + annexes.<br />

Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />

L’étu<strong>de</strong> décrit le phénomène d’urbanisation ouest-africain qui, entre 1960 et 80, a été trois fois<br />

plus rapi<strong>de</strong> que celui <strong>de</strong> l’Europe au plus fort <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution industrielle. Cette rapidité explique <strong>la</strong><br />

structure et l’occupation <strong>de</strong> l’espace ainsi que <strong>la</strong> prédominance du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> production informel, "lieu"<br />

d’accueil privilégié <strong>de</strong>s nouveaux migrants. La ville détermine également une structuration sociale<br />

particulière où <strong>la</strong> "proximité du pouvoir" <strong>de</strong>meure le mo<strong>de</strong> majeur d’enrichissement individuel et<br />

collectif. La satisfaction <strong>de</strong>s besoins essentiels, <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’espace urbain, l’activité économique et<br />

les changements sociaux, sont abordés à <strong>la</strong> fois dans leurs dynamiques et dans leurs adaptations à <strong>la</strong><br />

crise économique <strong>de</strong>s années 80.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 9 SAHID (94) 444<br />

Evolutions socio-politiques en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest : synthèse <strong>de</strong>s réflexions menées dans le<br />

cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> WALTPS. L. BOSSARD, décembre 1994. 30 p. Disponible en français seulement<br />

Dans une première partie, le document retrace l’évolution du pouvoir et <strong>de</strong> l’État dans les<br />

sociétés ouest-<strong>africaine</strong>s, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> pré-coloniale à nos jours. Dans une <strong>de</strong>uxième partie, les<br />

enjeux sociaux et politiques <strong>de</strong> l’avenir sont ébauchés, à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> l’analyse<br />

démo-économique <strong>de</strong> WALTPS : émergence <strong>de</strong> nouvelles c<strong>la</strong>sses d’entrepreneurs ruraux et urbains,<br />

développement <strong>de</strong> l’économie locale et décentralisation, rôle <strong>de</strong> l’Etat, enjeux sociaux liés à<br />

l’urbanisation etc.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 10 SAHID (93) 417<br />

Les conséquences démographiques <strong>de</strong> l’épidémie <strong>de</strong> VIH/SIDA en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.-<br />

J. GABAS, M. POSTEL et B. KALASA. Décembre 1993. 23 p. + annexes. Disponible en français<br />

seulement<br />

Comme dans beaucoup d’autres domaines, les connaissances sur l’étendue <strong>de</strong> l’épidémie <strong>de</strong><br />

SIDA en Afrique sont limitées. Ce que l’on sait en revanche avec certitu<strong>de</strong>, c’est que, contrairement<br />

aux autres régions du mon<strong>de</strong>, le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> transmission en Afrique est majoritairement hétérosexuel. Il<br />

est donc acquis que son impact démographique sera sans doute plus important qu’ailleurs.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 11 SAHID (93) 406<br />

Peuplement et économie en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.-D. NAUDET (DIAL). Novembre 1992. 51 p<br />

+ annexes. Disponible en français seulement<br />

L’objet <strong>de</strong> ce travail est, dans un premier temps, d’essayer d’appréhen<strong>de</strong>r l’économie réelle <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> région par le recoupement <strong>de</strong> différentes bases <strong>de</strong> données internationales et d’informations issues<br />

<strong>de</strong>s pays d’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. Les résultats <strong>de</strong> cette analyse sont ensuite "relus" à travers <strong>de</strong>ux<br />

visions démo-économiques volontairement contrastées (et polémiques) : <strong>la</strong> ville prédatrice, d’un poids<br />

trop important, qui fausse les phénomènes <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>tion naturelle avec <strong>la</strong> campagne et qui génère<br />

dépendance alimentaire et chômage, et <strong>la</strong> ville structurante qui, même si elle est porteuse <strong>de</strong><br />

déséquilibres, crée une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> solvable et structure son hinter<strong>la</strong>nd.<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 21

Document <strong>de</strong> travail n° 12 SAHID (93) 414<br />

Performances du secteur agricole et redistribution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J.M<br />

COUR. Décembre 1993. 33 p + annexes. Disponible en français et en ang<strong>la</strong>is<br />

Entre 1930 et 2030, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest aura été multipliée par 10 et <strong>la</strong><br />

popu<strong>la</strong>tion urbaine par 100. C’est à travers le prisme <strong>de</strong> cette fantastique dynamique <strong>de</strong> peuplement<br />

que sont analysées les performances agricoles <strong>de</strong> <strong>la</strong> région au cours <strong>de</strong>s trente <strong>de</strong>rnières années. Il<br />

est vrai que globalement, les bi<strong>la</strong>ns alimentaires régionaux se sont progressivement dégradés,<br />

traduisant un déca<strong>la</strong>ge d’adaptation <strong>de</strong> <strong>la</strong> production à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> trois ans. Mais il<br />

apparaît également que, contrairement à <strong>de</strong>s idées répandues, les habitu<strong>de</strong>s alimentaires urbaines<br />

n’ont pas évolué vers une extraversion croissante et que <strong>la</strong> région est, après le reste <strong>de</strong> l’Afrique subsaharienne,<br />

<strong>la</strong> région du mon<strong>de</strong> où les importations alimentaires par tête sont les plus faibles.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 13 SAHID (93) 405<br />

Modélisation <strong>de</strong>s flux d’échanges extérieurs internationaux 1970-1990 (effets structurels,<br />

inclinaisons spécifiques) et analyse <strong>de</strong>s modèles d’ouverture en Afrique <strong>de</strong> l’Ouest. J. D.<br />

NAUDET (DIAL). Février 1993. 33 p. + annexes. Disponible en français seulement<br />

<strong>Un</strong>e étu<strong>de</strong> a pour objet <strong>de</strong> construire et d’analyser un modèle économétrique explicatif <strong>de</strong>s<br />

comportements mondiaux d’échanges extérieurs en fonction <strong>de</strong> paramètres structurels<br />

caractéristiques <strong>de</strong>s pays. Elle tente d’apporter un éc<strong>la</strong>irage sur <strong>de</strong>ux thèmes précis: 1) cerner les<br />

liens entre dimension et/ou popu<strong>la</strong>tion d’un pays et <strong>de</strong>gré d’ouverture aux échanges extérieurs et 2)<br />

définir <strong>de</strong>s niveaux théoriques (ou potentiels) d’échanges entre pays, <strong>de</strong>stinés à servir <strong>de</strong> base<br />

<strong>prospective</strong> ou à appréhen<strong>de</strong>r les échanges extérieurs <strong>de</strong> régions (regroupement ou divisions <strong>de</strong><br />

pays). L’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest fait ensuite l’objet d’un exemple d’analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécificité du<br />

comportement d’ouverture d’une région. Cette analyse montre notamment que l’Afrique <strong>de</strong> l’Ouest,<br />

considérée dans son ensemble, ne semble pas présenter <strong>de</strong> caractéristiques spécifiques quant au<br />

niveau <strong>de</strong> ses exportations et <strong>de</strong> ses importations, compte tenu <strong>de</strong> ses paramètres <strong>de</strong> dimension, <strong>de</strong><br />

richesse et <strong>de</strong> prix intérieurs.<br />

Document <strong>de</strong> travail n° 14 SAHID (93) 407<br />

Modélisation démo-économique <strong>de</strong>s pays en voie <strong>de</strong> peuplement. J.-D. NAUDET. Janvier 1993.<br />

33 p. Disponible en français seulement<br />

En Afrique <strong>de</strong> l’ouest, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion est le plus souvent étrangement absente <strong>de</strong> <strong>la</strong> modélisation<br />

et donc <strong>de</strong> <strong>la</strong> réflexion économique. Les modèles <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ignorent l’influence <strong>de</strong>s phénomènes<br />

démographiques. Quant aux modèles d’offre, ils présupposent, le plus souvent à juste titre, que l’offre<br />

<strong>de</strong> travail est illimitée, et désamorcent donc <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion démo-économique. L’étu<strong>de</strong> explore <strong>de</strong>s voies<br />

<strong>de</strong> recherche pour intégrer <strong>la</strong> croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ainsi que l’évolution <strong>de</strong> sa répartition dans<br />

l’espace, dans <strong>de</strong>s modèles économiques <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Elle se base d’une part sur l’idée que <strong>la</strong><br />

distribution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion joue un rôle dans les comportements économiques. Elle part également<br />

<strong>de</strong> l’hypothèse que les mouvements <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion ont principalement pour fonction et déterminant <strong>de</strong><br />

répartir les évolutions <strong>de</strong> revenu entre les différentes composantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Ils ont donc un rôle<br />

régu<strong>la</strong>teur (multiplicateur ou atténuateur) <strong>de</strong>s chocs endogènes et exogènes que subit l’économie.<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 22

COORDONNÉES-STATUT<br />

CMA<br />

COALITION MONDIALE POUR L’AFRIQUE<br />

Adresse : 1750 Pensylvania<br />

Avenue NW Suite 1204<br />

Washington DC 2000- USA<br />

Tél. : 1202 458 4338 / 4272 /<br />

Fax : 1202 522 3259<br />

Site internet : www.gcq-cma .org<br />

Statut : Forum Nord-Sud<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

Sujets : Réforme économique ; intégration et coopération économiques régionales ; suivi <strong>de</strong>s<br />

tendances du développement et <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong> ressources à l’Afrique ; allégement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte ;<br />

investissement en Afrique ; lutte contre <strong>la</strong> corruption ; convention <strong>de</strong> Lomé et future coopération ACP-<br />

UE ; commerce international.<br />

Activités en 1998 : Conférences <strong>de</strong> Tokyo (TICAD II), Conférence d’Harare ; col<strong>la</strong>boration avec les<br />

ONG ; <strong>la</strong> société civile et le secteur privé.<br />

SPÉCIALISTES<br />

Ahmedou Ould-Abdal<strong>la</strong>h (secrétaire exécutif) ;<br />

La<strong>la</strong> ben Barka (secrétaire exécutif adjoint)<br />

Ketumile Masire, Frene Ginwa<strong>la</strong> (conférence <strong>de</strong> Tokyo)<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />

CMA, (1995), Afrique 1990-95 et au <strong>de</strong>là, Washington<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 23

CNUCED<br />

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE<br />

ET LE DÉVELOPPEMENT<br />

COORDONNEES-STATUT<br />

Adresses : CNUCED<br />

Pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong>s Nations<br />

1211 Genève, Suisse<br />

Tel : +41 22 907 12 34/917 12 34<br />

Fax : +41 22 907 00 43<br />

E-mail : pour les publications et références : Service@unctad.org<br />

Site internet : http ://www.unic.org<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

Sujets :<br />

· Mondialisation et structures <strong>de</strong> développement.<br />

· Commerce international <strong>de</strong> biens et services et produits <strong>de</strong> base.<br />

· Investissement, technologie et développement <strong>de</strong>s entreprises.<br />

· Infrastructure <strong>de</strong>s services pour le développement et efficacité commerciale.<br />

· Pays en développement les moins avancés sans littoral ou insu<strong>la</strong>ires.<br />

· Questions intersectorielles.<br />

SPÉCIALISTES<br />

La CNUCED n’a pas <strong>de</strong> spécialistes en <strong>prospective</strong>. Elle a fit <strong>de</strong>s travaux dans une perspective <strong>de</strong><br />

moyen terme.<br />

Lynn Mytelka<br />

Responsable Afrique<br />

Monsieur Kousari Tel : 916 58 00 E mail : kamran.kousari@unctad.org<br />

TRAVAUX BIBLIOGRAPHIQUES<br />

CNUCED, (1998), Rapport sur le commerce et le développement, Genève<br />

*CNUCED, (1998), Libéralisation du commerce international et implications pour <strong>la</strong> diversification en<br />

Afrique, Genève<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 24

COORDONNÉES-STATUT<br />

Adresse : International Monetary Fund<br />

700 19 th Street, NW<br />

Washington, DC. 20431 USA<br />

Tel. : 1 202 623 74 30<br />

Fax : 1 202 623 72 01<br />

Site internet : http ://www.imf.org<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

FOND MONETAIRE INTERNATIONAL<br />

Zone géographique : L’activité du FMI s’étend à l’ensemble du globe.<br />

Sujets : Le FMI a une mission <strong>de</strong> stabilisation et d’ajustement <strong>de</strong>s économies. Il ai<strong>de</strong> prioritairement<br />

les pays à trouver l’équilibre <strong>de</strong> <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce <strong>de</strong>s paiements. Il a une position réactive au sens <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

<strong>prospective</strong>.<br />

SPÉCIALISTES<br />

Département Afrique :<br />

G.E Gondwe E mail : ggondwe@imf.org<br />

Ernesto Hernan<strong>de</strong>z-Cata E mail : ehernan<strong>de</strong>z-cata@imf.org<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />

Le Fond Monétaire International ne réalise aucune étu<strong>de</strong> à long terme.<br />

Les rapports réalisés sur les pays donnent une vision <strong>de</strong> l’économie à court terme.<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 25

COORDONNÉES-STATUT<br />

Adresse : 2, rue André Pascal<br />

75775 Paris Ce<strong>de</strong>x 16<br />

Tel. : 01.45.24.82.00<br />

Fax : 01.45.24.90.31<br />

OCDE<br />

Site internet : http://www.oecd.org/dac/htm/sooncomm.thm<br />

Organisation internationale<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

Étu<strong>de</strong>s macro-économiques<br />

SPÉCIALISTES<br />

Wolfang MICHALSKI : Directeur unité consultative auprès du secrétaire général<br />

Pete RICHARDSON : Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> division d’analyse macro-économique et gestion <strong>de</strong>s système du<br />

département <strong>de</strong>s Affaires économique <strong>de</strong> l’OCDE<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />

OCDE (1997), Globalization and linkages to 2020. Challenges and opportunities for OECD countries,<br />

Paris.<br />

Revue économique <strong>de</strong> l’OCDE, Pete Richardson, ed. (1997), n° 28, Mondialisation et<br />

interdépendance. Défis et opportunités sur le p<strong>la</strong>n macro-structurel, OCDE, Paris<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 26

COORDONNÉES-STATUT<br />

OMC<br />

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE<br />

Adresse : Centre William Rappard,<br />

Rue <strong>de</strong> Lau<br />

CH-1211 Genève, Suisse<br />

Tel. : (022) 739 52 08/53 08<br />

Fax : (022) 739 57 92<br />

Site internet : http ://www.wto.org<br />

Statut : organisation internationale.<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

Zone géographique : mon<strong>de</strong><br />

L’OMC ne fait pas <strong>de</strong> <strong>prospective</strong>. Elle réalise <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s sur l’impact <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong><br />

libéralisation multi<strong>la</strong>térale sur les économies <strong>africaine</strong>s.<br />

SPÉCIALISTES<br />

Dickson YEBOAH E-mail : Dickson.Yeboah@wto.org<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />

OMC (1993) « Intra-African Food Tra<strong>de</strong>: An Empirical Investigation », Journal of The Developing<br />

Economics, volume XXXI, Number 1, Mars, Institute of Developing Economies, Tokyo.<br />

OMC (1993), « Regional Economic Integration and the GATT », World Competition, vol. 17 No. 1,<br />

September., Genève<br />

Yeboah D. (1993), « International Development Policies : Perspectives for Industrial countries », The<br />

Journal of Developing Areas, vol. 27 No. 2 January, Western Illinois <strong>Un</strong>iversity, Urbana<br />

OMC, (1994), « Aid and the Growth of Income in Aid-Favoured Developing Countries : Policy Issues »,<br />

Cambridge Journal of Economics, (jointly with Havelock Brewster). vol. 18 No. 2, April, Cambridge<br />

Yeboah D. (1995), « Structural Adjustment and Rural Labour Markets in Africa », The Journal of<br />

Developing Areas, vol. 30 No. 1, October, Western Illinois <strong>Un</strong>iversity, Urbana<br />

OMC (1996), « The Results of the Uruguay Round of Multi<strong>la</strong>teral Tra<strong>de</strong> Negotiations and African<br />

Countries », May (<strong>Un</strong>published)., Genève<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 27

PNUD/FUTURS AFRICAINS*<br />

Étu<strong>de</strong>s Nationales <strong>de</strong> perspectives à long terme<br />

COORDONNÉES<br />

Adresse : Futurs Africains<br />

01 BP 1747<br />

Abidjan 01, Cote d’Ivoire<br />

Tel. : 225.22 26 69 ou 00 06 70<br />

Fax : 225.22 26 64<br />

E-mail : Ifutures@africanfutures.co.ci<br />

Site PNUD : http ://www.undp.org<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

Zone : Afrique<br />

Futurs Africains<br />

Méthodologie<br />

Étu<strong>de</strong> Nationale sur l’Afrique sub-saharienne<br />

Réflexions sur <strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s régionales (gran<strong>de</strong>s régions <strong>de</strong> l’OUA)<br />

15 pays africains ont fait, font ou feront l’objet d’étu<strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s <strong>de</strong>puis 1991.<br />

Le PNUD/Futurs Africains, dans son appui méthodologique aux autorités nationales, ont sélectionnés<br />

les pays qui ont fait une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et ceux où les conditions d’un travail participatif existent.<br />

L’essentiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> est qualitative. Elle repose sur <strong>de</strong>s enquêtes d’aspiration et <strong>de</strong>s travaux<br />

où sont mobilisés divers acteurs (universitaires, secteur privé, administration, représentants <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

société civile).<br />

Les Étu<strong>de</strong>s Nationales <strong>de</strong>s Perspectives à Long Terme sont :<br />

- terminées pour : Côte d’Ivoire, Ile Maurice, Gabon, Guinée-Bissau, Cap Vert, Ma<strong>la</strong>wi, Zimbabwe,<br />

Sao Tome, Madagascar, Swazi<strong>la</strong>nd.<br />

- en cours pour : Zambie, Mali, Ouganda, Seychelles, Tanzanie, Bénin.<br />

- dans leur phase initiale pour : Mozambique et Burkina Faso<br />

- envisagées pour : Guinée, Afrique du Sud, Sénégal, Namibie, Guinée Equatoriale, République du<br />

Congo, Lesotho, et Sierra Leone.<br />

SPÉCIALISTES<br />

Alioune SALL<br />

Coordinateur régional <strong>de</strong> Futurs Africains<br />

Leopold D.P. MUREITH<br />

Baba TOPE<br />

A<strong>de</strong>sida OLUGBENGA<br />

Joseph OKPAKUR<br />

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LA PROSPECTIVE<br />

Étu<strong>de</strong>s Nationales <strong>de</strong> Perspectives à Long Terme :<br />

Secrétariat d’État à l’Économie et au P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Madagascar (1996), « Madagascar : vision 2020 »,<br />

Antananarivo.<br />

<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, <strong>de</strong> l’environnement et du tourisme du Gabon (1995), « Réflexion<br />

stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase II : construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> »,<br />

Libreville.<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 28

<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, <strong>de</strong> l’environnement et du tourisme du Gabon (1996), « Réflexion<br />

stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase III : construction <strong>de</strong>s scénarios »,<br />

Libreville.<br />

<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, <strong>de</strong> l’environnement et du tourisme du Gabon (1996), « Réflexion<br />

stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase IV : construction <strong>de</strong>s scénarios »,<br />

Libreville.<br />

<strong>Ministère</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>nification, <strong>de</strong> l’environnement et du tourisme du Gabon (1996), « Réflexion<br />

stratégique à long terme, Gabon 2025, Rapport <strong>de</strong> synthèse », Libreville.<br />

Zimbabwe National Economic P<strong>la</strong>nning Commission (1998), « Zimbabwe vision 2020 and long term<br />

<strong>de</strong>velopment strategies », Harare.<br />

Autres publications<br />

Pnud-Futurs Africains (1997), « Futurs Africains, quelques repères, cinq années d’Étu<strong>de</strong>s Nationales<br />

<strong>de</strong>s Perspectives à Long Terme en Afrique », Abidjan.<br />

Pnud-Futurs Africains (1994), Africa in the year 2025 : governance, culture, peace and security,<br />

Abidjan.<br />

Étu<strong>de</strong>s commandées par Futurs Africains :<br />

DIOUF M. (1993), « L’Afrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Communauté économique pan<strong>africaine</strong> en 2025 ».<br />

De JOUVENEL H. (dir) (1994), « De quelques tendances lour<strong>de</strong>s d’évolution à long terme du<br />

contexte international <strong>de</strong> l’Afrique ».<br />

Forum sur <strong>la</strong> compétitivité future <strong>de</strong>s économies <strong>africaine</strong>s, Dakar, 3-5 mars 1999.<br />

Ca<strong>la</strong>bre, S. (1995), Dynamique <strong>de</strong>s marchés mondiaux <strong>de</strong> matières premières et programmes<br />

nationaux, Futurs Africains, Economica., Paris<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 29

PNUD<br />

Programme <strong>de</strong>s Nations <strong>Un</strong>ies pour le Développement<br />

COORDONNÉES-STATUT<br />

Adresse : 1 UN P<strong>la</strong>za<br />

New York, NY 10017 — USA<br />

Site : http://www.undp.org<br />

THÈMES DE RECHERCHES<br />

Zone géographique : Pays en développement.<br />

Sujets : Environnement, développement soutenable<br />

Démocratie et Gouvernance<br />

Développement<br />

Pauvreté<br />

Le PNUD effectue <strong>de</strong> nombreux travaux <strong>de</strong> <strong>prospective</strong> dans <strong>de</strong>s domaines macroéconomiques et<br />

sectoriels. L’essentiel <strong>de</strong>s <strong>prospective</strong>s <strong>africaine</strong>s sont réalisées dans le cadre <strong>de</strong> Futurs Africains.<br />

SPÉCIALISTES<br />

Roger RIDGELL<br />

BIBLIOGRAPHIE, TRAVAUX<br />

PNUD, (1998), Rapport sur le développement humain, Economica, Paris<br />

<strong>Un</strong> bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>prospective</strong> <strong>africaine</strong> Vol. 2 p. 30

COORDONNÉES-STATUT<br />

UNIVERSITE DES NATIONS UNIES (U.N.U.)<br />

Adresse 5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150<br />

Tél. : 00.81.3.34.99.28.11<br />