Programme de conférence - giseh 2012 - cirrelt

Programme de conférence - giseh 2012 - cirrelt

Programme de conférence - giseh 2012 - cirrelt

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

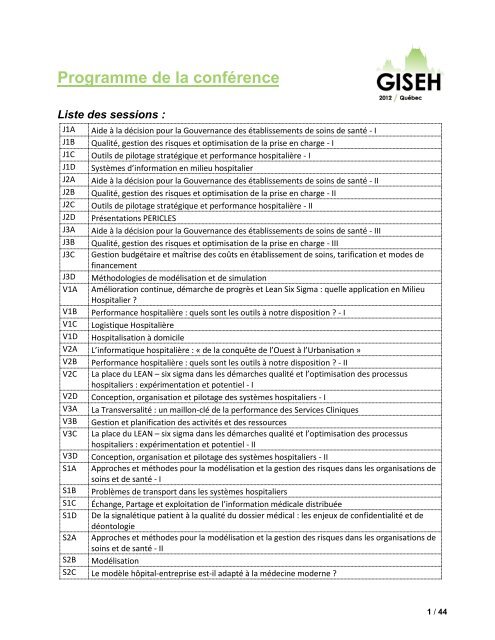

<strong>Programme</strong> <strong>de</strong> la <strong>conférence</strong><br />

Liste <strong>de</strong>s sessions :<br />

J1A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la Gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé - I<br />

J1B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge - I<br />

J1C Outils <strong>de</strong> pilotage stratégique et performance hospitalière - I<br />

J1D Systèmes d’information en milieu hospitalier<br />

J2A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la Gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé - II<br />

J2B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge - II<br />

J2C Outils <strong>de</strong> pilotage stratégique et performance hospitalière - II<br />

J2D Présentations PERICLES<br />

J3A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la Gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé - III<br />

J3B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge - III<br />

J3C Gestion budgétaire et maîtrise <strong>de</strong>s coûts en établissement <strong>de</strong> soins, tarification et mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

financement<br />

J3D Méthodologies <strong>de</strong> modélisation et <strong>de</strong> simulation<br />

V1A Amélioration continue, démarche <strong>de</strong> progrès et Lean Six Sigma : quelle application en Milieu<br />

Hospitalier ?<br />

V1B Performance hospitalière : quels sont les outils à notre disposition ? - I<br />

V1C Logistique Hospitalière<br />

V1D Hospitalisation à domicile<br />

V2A L’informatique hospitalière : « <strong>de</strong> la conquête <strong>de</strong> l’Ouest à l’Urbanisation »<br />

V2B Performance hospitalière : quels sont les outils à notre disposition ? - II<br />

V2C La place du LEAN – six sigma dans les démarches qualité et l’optimisation <strong>de</strong>s processus<br />

hospitaliers : expérimentation et potentiel - I<br />

V2D Conception, organisation et pilotage <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers - I<br />

V3A La Transversalité : un maillon-clé <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s Services Cliniques<br />

V3B Gestion et planification <strong>de</strong>s activités et <strong>de</strong>s ressources<br />

V3C La place du LEAN – six sigma dans les démarches qualité et l’optimisation <strong>de</strong>s processus<br />

hospitaliers : expérimentation et potentiel - II<br />

V3D Conception, organisation et pilotage <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers - II<br />

S1A Approches et métho<strong>de</strong>s pour la modélisation et la gestion <strong>de</strong>s risques dans les organisations <strong>de</strong><br />

soins et <strong>de</strong> santé - I<br />

S1B Problèmes <strong>de</strong> transport dans les systèmes hospitaliers<br />

S1C Échange, Partage et exploitation <strong>de</strong> l’information médicale distribuée<br />

S1D De la signalétique patient à la qualité du dossier médical : les enjeux <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ntialité et <strong>de</strong><br />

déontologie<br />

S2A Approches et métho<strong>de</strong>s pour la modélisation et la gestion <strong>de</strong>s risques dans les organisations <strong>de</strong><br />

soins et <strong>de</strong> santé - II<br />

S2B Modélisation<br />

S2C Le modèle hôpital-entreprise est-il adapté à la mé<strong>de</strong>cine mo<strong>de</strong>rne ?<br />

1 / 44

2 / 44

Mercredi 29 août <strong>2012</strong><br />

17h00 Inscription et cocktail <strong>de</strong> bienvenue à l’atrium Pierre-H.-Lessard,<br />

pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />

Jeudi 30 août <strong>2012</strong><br />

08h30 Inscription, accueil et café - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon<br />

Palasis-Prince (PAP)<br />

08h45 Ouverture<br />

Salle : Amphithéâtre IMB - local 0610 (PAP)<br />

Mot <strong>de</strong>s coprési<strong>de</strong>nts du comité organisateur, MM. Angel Ruiz et Patrick Soriano<br />

Mot du doyen <strong>de</strong> FSA Laval, M. Michel Gendron<br />

Mot du prési<strong>de</strong>nt du comité <strong>de</strong> pilotage, GISEH, Alain Guinet<br />

Mot du sous-ministre adjoint du ministère <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong>s services sociaux, M. Jean<br />

Rodrigue<br />

Plénière - I<br />

Salle : Amphithéâtre IMB - local 0610 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nt : Stéphane Lemire<br />

09h00 Défis <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s maladies chroniques et du vieillissement<br />

Howard, Bergman, Université McGill et Hôpital général juif, howard.bergman@mcgill.ca<br />

09h45 Pause - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />

J1A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong><br />

soins <strong>de</strong> santé - I<br />

Salle : 1317 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>ntes : Nadine Meskens et Christine Di Martinelly<br />

10h05 Automatisation <strong>de</strong>s diagnostics comme ai<strong>de</strong> au codage dans les systèmes<br />

utilisant les DRG<br />

Meyer, Rodolphe, HUG, rodolphe.meyer@hcuge.ch<br />

The Geneva University Hospital is using the diagnosis related group (DRG) as the<br />

cornerstone of its billing system. Conventional international use of the DRG calculation is<br />

based on a list of diagnoses and interventions quoted in the patient’s hospital discharge<br />

documents. In Switzerland, we co<strong>de</strong> the information using a German instantiation of the<br />

international classification of diseases (ICD10) with an acts and interventions dictionary<br />

called CHOP2011. The co<strong>de</strong>s are chosen manually by professional co<strong>de</strong>rs from all the<br />

3 / 44

documents accessible in our electronic health record (HER). Patients who are more<br />

seriously ill tend to require more hospital resources than patients who are less seriously ill,<br />

even though they are admitted to the hospital for the same reason. Recognizing this, the<br />

diagnosis-related group (DRG) manual splits certain DRGs based on the presence of<br />

secondary diagnoses for specific complications or comorbidities (CC). Comorbidities have<br />

then a major importance when it comes to compute the DRG of a particular hospital stay.<br />

Comorbidities carry consi<strong>de</strong>rable weight in <strong>de</strong>termining the reasonable length of<br />

hospitalization and its price. Some of these comorbidities are often forgotten on the hospital<br />

discharge summaries. They are so common and easy to manage that doctors often overlook<br />

mentioning them. However, it is possible to recreate them from the hospital information<br />

system data warehouse. In this work we are showing that an alert can be created regarding<br />

urinary infectious diseases using automated diagnosis from the EHR via a computer-ai<strong>de</strong>d<br />

<strong>de</strong>cision support system (DSS). Based on very strict biological results and prescribing<br />

criterions, we were able to i<strong>de</strong>ntify 606 real urinary infectious diseases in 2009 not appearing<br />

in our discharge summaries although they should have. After being inclu<strong>de</strong>d into the coding<br />

process, 97 of these urinary infections influenced the final outcome of the DRG leading to an<br />

additional income in 2009. This could potentially provi<strong>de</strong> an annual benefit of more than<br />

160K CHF per year using this type of alert system for this pathology alone. On this basis we<br />

intend to extend this work to other comorbidities like dyskalemias, hemorrhages or<br />

malnutrition.<br />

10h30 Développement d’un système <strong>de</strong> monitorage unifié du réseau <strong>de</strong> soins et<br />

services gériatriques au Québec<br />

Murray, William, Ministère <strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong>s Services sociaux,<br />

william.murray@msss.gouv.qc.ca<br />

Lemire, Stéphane, Interniste-Gériatre et Professeur <strong>de</strong> clinique, CHUQ,<br />

stlemire@googlemail.com<br />

Au cours <strong>de</strong>s vingt prochaines années, le Québec connaîtra une progression marquée du<br />

nombre <strong>de</strong> personnes âgées. Ce phénomène impose d’ores et déjà <strong>de</strong>s exigences<br />

particulières en termes d’efficacité et d’efficience du système <strong>de</strong> soins. L’optimisation en<br />

continu <strong>de</strong>s processus cliniques <strong>de</strong>vient ainsi une tâche incontournable. De plus, les enjeux<br />

<strong>de</strong> continuité <strong>de</strong>s services propres à une clientèle âgée vulnérable, incitent plus que jamais<br />

à modéliser le système <strong>de</strong> soins comme un ensemble <strong>de</strong> composantes interdépendantes. Il<br />

s’avère alors nécessaire d’intégrer l’offre <strong>de</strong> services en amont et en aval <strong>de</strong> l’hôpital, au<br />

processus d’optimisation <strong>de</strong>s performances du milieu hospitalier lui-même. En relation avec<br />

ces enjeux, un cadre d’analyse du continuum <strong>de</strong> soins offerts aux personnes âgées en perte<br />

d’autonomie est ici proposé. Il intègre à la fois <strong>de</strong>s données sur l’offre <strong>de</strong> services dans la<br />

communauté et différentes mesures <strong>de</strong> performance <strong>de</strong>s milieux hospitaliers. Appliqué <strong>de</strong><br />

façon appropriée en situation <strong>de</strong> gestion, il contribue à l’optimisation d’un grand ensemble<br />

<strong>de</strong> processus cliniques. Mais la non disponibilité <strong>de</strong> certaines données pertinentes limite<br />

d’autant l’expansion du cadre d’analyse.<br />

10h55 Vers un outil d’ai<strong>de</strong> à la décision basé sur la simulation d’un service<br />

d’imagerie<br />

Moussa, Mohamed, Université USTO-MB, assuom78@gmail.com<br />

Belkadi, Khaled, Université USTO-MB, belkadi1999@yahoo.fr<br />

Ce document porte sur l'application <strong>de</strong> la simulation par <strong>de</strong>s événements discrets en tant<br />

que technique d'ai<strong>de</strong> à la prise <strong>de</strong> décision dans un service d'imagerie d'un grand hôpital<br />

militaire régional universitaire à Oran Algérie (HMRUO). Le modèle <strong>de</strong> simulation qui a été<br />

construit décrit les principales caractéristiques <strong>de</strong> la simulation par <strong>de</strong>s événements discrets,<br />

en se concentrant sur les processus opérationnels et le temps <strong>de</strong> passage <strong>de</strong>s patients. Le<br />

4 / 44

modèle a démontrer le potentiel <strong>de</strong> l'utilisation <strong>de</strong> la modélisation <strong>de</strong> simulation comme une<br />

métho<strong>de</strong> rentable pour comprendre les enjeux <strong>de</strong> la simulation par <strong>de</strong>s événement discret,<br />

la gestion <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> santé et le rôle <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> simulation dans la<br />

résolution <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong>s systèmes hospitaliers.<br />

11h20 L’erreur médicamenteuse : proposition d’un modèle d’analyse <strong>de</strong>s causes<br />

Filali El Ghorfi, Souad, UCL MONS, souad.filali@uclouvain-mons.be<br />

Meskens, Nadine, UCL MONS, nadine.meskens@uclouvain-mons.be<br />

Riane, Fouad, Faculté <strong>de</strong>s Sciences et techniques, Hassan I, Université <strong>de</strong> Settat, Maroc,<br />

riane@bpc-ma.com<br />

Les erreurs médicamenteuses (EM) sont fréquentes dans les hôpitaux et à toutes les étapes<br />

du processus thérapeutique. Ces erreurs entraînent <strong>de</strong>s événements indésirables graves<br />

qui ont un impact nuisible sur la santé du patient et engendrent <strong>de</strong>s coûts importants pour<br />

l’organisation hospitalière. La maîtrise <strong>de</strong> l’EM s’impose comme une priorité pour les<br />

professionnels <strong>de</strong> santé afin <strong>de</strong> réduire ces effets néfastes. L’objectif <strong>de</strong> cet article est <strong>de</strong><br />

faire une analyse critique <strong>de</strong> la littérature d’une part, et <strong>de</strong> contribuer à la gestion <strong>de</strong> l’erreur<br />

médicamenteuse en développant un modèle d’analyse <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> l’EM d’autre part.<br />

J1B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge<br />

- I<br />

Salle : 1325 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nt : Hervé Hubert<br />

10h05 L’apport du suivi automatique <strong>de</strong> protocoles médicaux pour la qualité et la<br />

gestion <strong>de</strong>s risques en unité <strong>de</strong> soins intensifs : le cas du traumatisé crânien<br />

Zitouni, Djamel, Université <strong>de</strong> Lille 2, djamel.zitouni@univ-lille2.fr<br />

Guinhouya, Benjamin, Université <strong>de</strong> Lille 2, benjamin.guinhouya@univ-lille2.fr<br />

Lemdani, Mohamed, Université <strong>de</strong> Lille 2, mohamed.lemdani@univ-lille2.fr<br />

Vilhelm, Christian, Université <strong>de</strong> Lille 2, christian.vilhelm@univ-lille2.fr<br />

Zgaya, Hayfa, Université <strong>de</strong> Lille 2, hayfa.zgaya@univ-lille2.fr<br />

Hubert, Hervé, Université <strong>de</strong> Lille 2, herve.hubert@univ-lille2.fr<br />

La complexité du domaine médical et le caractère souvent implicite <strong>de</strong>s connaissances<br />

impactent directement la qualité <strong>de</strong>s soins. La mise en œuvre <strong>de</strong>s protocoles médicaux,<br />

dans les cas les plus complexes, peut déboucher sur un risque iatrogène. Dès lors, la<br />

question se pose <strong>de</strong> réduire ce risque et ainsi d’améliorer la qualité <strong>de</strong>s soins. La gestion<br />

automatique <strong>de</strong> protocoles est une voie prometteuse pour faire progresser et réduire le<br />

risque iatrogène et améliorer la qualité <strong>de</strong>s soins dans la pratique quotidienne <strong>de</strong> la<br />

mé<strong>de</strong>cine. En effet, la supervision automatique <strong>de</strong>s protocoles ai<strong>de</strong> le praticien à déléguer à<br />

la machine une partie <strong>de</strong> la prise en charge. Dès lors, celui-ci peut se concentrer sur le<br />

patient et délaisser la partie plus technique du protocole <strong>de</strong> soins (surveillance <strong>de</strong>s<br />

constantes physiologiques, prescriptions et interactions médicamenteuses, planifications<br />

<strong>de</strong>s actes, retour <strong>de</strong> laboratoires…). Dans cet article, nous proposons, par une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas<br />

(protocole du traumatisé crânien), une méthodologie permettant aux praticiens d'entrer leurs<br />

connaissances dans un système automatisé sans connaissance particulière en<br />

informatique. Ce procédé permet <strong>de</strong> construire rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> nouvelles connaissances<br />

directement exploitables par un PDMS (patient data management system) en temps réel et<br />

au chevet du patient.<br />

5 / 44

10h30 Analyser la relation mé<strong>de</strong>cin-patient : proposition d’un protocole <strong>de</strong><br />

coopération multi-agent<br />

Zgaya, Hayfa, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />

hayfa.zgaya@univ-lille2.fr<br />

Guinhouya, Benjamin, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />

benjamin.guinhouya@univ-lille2.fr<br />

zitouni, djamel, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />

djamel.zitouni@univ-lille2.fr<br />

Hubert, Hervé, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />

herve.hubert@univ-lille2.fr<br />

La relation mé<strong>de</strong>cin-patient a toujours évoqué <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s et discussions,<br />

notamment à cause <strong>de</strong> son caractère complexe à appréhen<strong>de</strong>r. Depuis les premières<br />

définitions et les nombreuses étu<strong>de</strong>s économiques, sociologiques ou philosophiques <strong>de</strong> la<br />

relation mé<strong>de</strong>cin-patient, il y a eu plusieurs changements dans les aspects sociaux, moraux<br />

ou économiques <strong>de</strong> cette relation. Le patient <strong>de</strong>vient le consommateur d’un service <strong>de</strong> soin<br />

produit par le mé<strong>de</strong>cin grâce au savoir <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, à son dévouement, à son sens du<br />

dialogue et à sa compréhension. Dans ce papier, nous modélisons la relation mé<strong>de</strong>cinpatient<br />

par un protocole <strong>de</strong> coopération en se basant sur l’approche multi-agent. L’objectif<br />

étant <strong>de</strong> comprendre cette relation afin <strong>de</strong> l’évaluer et <strong>de</strong> pouvoir améliorer le processus <strong>de</strong><br />

prise en charge. La solution proposée nous a permis <strong>de</strong> démontrer que le service <strong>de</strong> soin<br />

est coproduit par le mé<strong>de</strong>cin (à 70% en moyenne) et par son patient (à 30% en moyenne).<br />

Cette évaluation peut être un support microéconomique scrupuleux pour la Tarification à<br />

l’Activité (T2A). En outre, nous démontrons que le protocole proposé permet d’améliorer la<br />

prise en charge en produisant une interaction dynamique entre le mé<strong>de</strong>cin et son patient.<br />

10h55 Proposition d’un modèle <strong>de</strong> connaissance à base d’agents pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />

rapports entre l’activité physique et l’obésité infantile<br />

Rabia, Aziza, Faculté <strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong> Tunis, Université <strong>de</strong> Tunis El-Manar,<br />

rabia.aziza@gmail.com<br />

Zgaya, Hayfa, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />

hayfa.zgaya@univ-lille2.fr<br />

Guinhouya, Benjamin, Université <strong>de</strong> Lille 2 laboratoire <strong>de</strong> Santé Publique EA 2694,<br />

benjamin.guinhouya@univ-lille2.f<br />

Borgi, Amel, Faculté <strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong> Tunis, Université <strong>de</strong> Tunis El-Manar,<br />

amel.borgi@insat.rnu.tn<br />

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche multidisciplinaire au croisement <strong>de</strong><br />

l’épidémiologie et <strong>de</strong> l’informatique. Dans la première discipline, nous nous intéressons à<br />

l’effet <strong>de</strong> l’activité physique sur l’obésité infantile, qui représente un véritable problème<br />

mondial <strong>de</strong> santé publique. Avec l'augmentation constante <strong>de</strong> leur prédominance dans la<br />

population infantile, il semble aujourd'hui nécessaire <strong>de</strong> stimuler l'engagement <strong>de</strong>s enfants<br />

dans une activité physique régulière. Par conséquent, <strong>de</strong> nombreux travaux ont tenté <strong>de</strong><br />

comprendre les déterminants et les facteurs clés principaux <strong>de</strong> l'activité physique habituelle<br />

<strong>de</strong>s enfants en surpoids/obésité. Nous pensons qu’une approche <strong>de</strong> simulation <strong>de</strong> la réalité<br />

permettrait une étu<strong>de</strong> approfondie <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s comportements <strong>de</strong>s enfants selon <strong>de</strong>s<br />

facteurs dynamiques et interactifs <strong>de</strong> nature diverse. La <strong>de</strong>uxième discipline, qu’est<br />

l’informatique, nous permet <strong>de</strong> proposer un tel modèle <strong>de</strong> simulation, et ce grâce à<br />

l'approche multi-agent. Les systèmes multi-agents (SMA) s'appuient sur les caractéristiques<br />

observées du mon<strong>de</strong> réel, et permettent une conception efficace, dynamique et flexible d'un<br />

environnement où <strong>de</strong>s entités autonomes et rationnelles peuvent cohabiter, communiquer et<br />

évoluer. Dans cet article, nous proposons une conception d’un SMA pour caractériser le<br />

comportement d’activité physique <strong>de</strong>s enfants et l’environnement dans lequel ce<br />

6 / 44

comportement se déroule. Cette proposition servira <strong>de</strong> base pour simuler et tester <strong>de</strong>s<br />

scénarii dans le but d’étudier l’impact <strong>de</strong> différents programmes d’activité physique sur le<br />

<strong>de</strong>venir pondéral <strong>de</strong>s enfants.<br />

J1C Outils <strong>de</strong> pilotage stratégique et performance hospitalière - I<br />

Salle : 2307 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nts : Brigitte Rorive Feytmans, Caroline Merdinger-Rumpler et Thierry Nobre<br />

10h05 Outils <strong>de</strong> pilotage <strong>de</strong> la performance pour le service <strong>de</strong>s urgences adultes<br />

d’un hôpital universitaire : mise en pratique et premiers résultats<br />

Bréant, Claudine, HUG, claudine.breant@hcuge.ch<br />

Mauvais, Florian, HUG, florian.mauvais@hcuge.ch<br />

Jason-Keller, Armelle, HUG, armelle.jasonkeller@hcuge.ch<br />

Piccand-Villar, Beatriz, HUG, beatriz.villar@hcuge.ch<br />

Rutschmann, Olivier, HUG, olivier.rutschmann@hcuge.ch<br />

Sarasin, François, HUG, francois.sarasin@hcuge.ch<br />

Rorive-Feytmans, Brigitte, HUG, brigitte.rorivefeytmans@hcuge.ch<br />

Cet article décrit le développement d’outils <strong>de</strong> pilotage et <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> la performance pour<br />

le service <strong>de</strong>s urgences <strong>de</strong>s hôpitaux universitaires <strong>de</strong> Genève et donne <strong>de</strong>s résultats<br />

préliminaires quant à leur utilisation. Le contexte est celui <strong>de</strong> l’objectif prioritaire <strong>de</strong><br />

désengorgement et <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s durées <strong>de</strong> séjour dans le service. Deux niveaux<br />

d’indicateurs sont développés : les indicateurs institutionnels qui découlent <strong>de</strong>s objectifs du<br />

plan stratégique et mis en œuvre selon l’approche Balanced Scorecard (BSC), et les<br />

indicateurs opérationnels choisis par les acteurs du terrain pour orienter leur prise <strong>de</strong><br />

décision. Un troisième niveau d’information est également mis à disposition du service <strong>de</strong>s<br />

urgences et concerne la vue détaillée <strong>de</strong> données patients, administratives et cliniques,<br />

utilisées pour le calcul <strong>de</strong>s indicateurs. La conception <strong>de</strong> ‘schémas d’analyse’ formalisée<br />

avec <strong>de</strong>s logigrammes est ici présentée à titre expérimental pour répondre au souci<br />

d’organisation et <strong>de</strong> hiérarchisation <strong>de</strong>s indicateurs et pour faciliter l’articulation <strong>de</strong> l’analyse<br />

<strong>de</strong>s indicateurs. Finalement, <strong>de</strong>ux exemples <strong>de</strong> boucles d’amélioration sont présentés<br />

concernant la durée <strong>de</strong> séjour et la qualité <strong>de</strong> l’enregistrement <strong>de</strong>s données d’admission <strong>de</strong>s<br />

patients.<br />

10h30 A quelles conditions un outil <strong>de</strong> pilotage, type balanced scorecard, peut<br />

valoriser et structurer le dialogue <strong>de</strong> gestion au sein d’une institution<br />

hospitalière ?<br />

Jason-Keller, Armelle, Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève, Direction <strong>de</strong> l'Analyse Médico-<br />

Economique, armelle.jasonkeller@hcuge.ch<br />

Bréant, Claudine, Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève, Direction <strong>de</strong> l'Analyse Médico-<br />

Economique, claudine.bréant@hcuge.ch<br />

Meshreky, Andreia, Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève, Direction <strong>de</strong> l'Analyse Médico-<br />

Economique, andreia.meshreky@hcuge.ch<br />

Rorive-Feytmans, Brigitte, Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève, Direction <strong>de</strong> l'Analyse<br />

Médico-Economique, brigitte.rorivefeytmans@hcuge.ch<br />

Basé sur l’expérience <strong>de</strong>s Hôpitaux Universitaires <strong>de</strong> Genève (HUG), cet article décrit les<br />

conditions selon lesquelles un outil <strong>de</strong> pilotage type balanced scorecard peut favoriser et<br />

structurer le dialogue <strong>de</strong> gestion au sein <strong>de</strong> l’hôpital. Le contexte est celui d’un<br />

environnement tendu, avec une limitation <strong>de</strong>s ressources à disposition et la mise en<br />

concurrence <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> soins, obligeant les HUG à faire face à <strong>de</strong>s enjeux multiples<br />

7 / 44

: économicité, qualité, nouveaux besoins en santé <strong>de</strong> la population, maitrise <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> la<br />

santé et attractivité. Pour l’hôpital, la réponse à ces nouveaux défis passe par une<br />

amélioration <strong>de</strong> la performance sur plusieurs dimensions. La mise en place d’un dialogue <strong>de</strong><br />

gestion au sein <strong>de</strong> l’institution est alors essentielle pour avoir une vision commune <strong>de</strong> la<br />

performance, déterminer <strong>de</strong>s objectifs et mesurer les améliorations. Ce dialogue <strong>de</strong> gestion<br />

est d’autant plus primordial dans une organisation décentralisée, comme les HUG, où les<br />

différents pôles d’activité / départements jouissent d’une forte autonomie <strong>de</strong> gestion. Les<br />

outils <strong>de</strong> type balanced scorecards peuvent alors jouer un rôle crucial dans la valorisation et<br />

la structuration <strong>de</strong> ce dialogue <strong>de</strong> gestion, sous certaines conditions, comme le montre<br />

l’expérience <strong>de</strong>s HUG. Tout d’abord, la construction <strong>de</strong>s tableaux <strong>de</strong> bord part d’une<br />

approche collaborative et pluridisciplinaire, avec le développement d’un langage commun<br />

aux opérationnels, analystes et déci<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> tout niveau. Ensuite la détermination <strong>de</strong>s cibles<br />

<strong>de</strong>s indicateurs est, autant que faire ce peut, rationnelle et objective, avec l’utilisation <strong>de</strong><br />

normes, et d’outils statistiques. Et enfin, <strong>de</strong>s grilles communes <strong>de</strong> lecture <strong>de</strong> résultats sont<br />

mises en place, elles formalisent les liens <strong>de</strong> causalités entre les indicateurs clés et<br />

permettent une structuration et un renforcement du dialogue <strong>de</strong> gestion.<br />

10h55 La représentation <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> santé à partir d’un outil<br />

<strong>de</strong> pilotage stratégique<br />

Merdinger-Rumpler, Caroline, EM Strabourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManis,<br />

caroline.merdinger@em-strasbourg.eu<br />

Nobre, Thierry, EM Strabourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManis, thierry.nobre@emstrasbourg.eu<br />

Lemaire-Pouget, Célia, EM Strasbourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManiS,<br />

celia.pouget@etu.unistra.fr<br />

La recherche s’articule autour <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s<br />

acteurs du secteur médico-social lors <strong>de</strong> l’introduction d’un outil <strong>de</strong> gestion innovant. La<br />

confrontation entre la représentation institutionnelle et celle <strong>de</strong>s acteurs du secteur a été<br />

analysée à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> la grille <strong>de</strong> lecture du Balanced Scorecard. Les données issues <strong>de</strong><br />

questionnaires montrent que les représentations <strong>de</strong>s acteurs s’avèrent peu homogènes et<br />

peu convergentes avec la représentation institutionnelle <strong>de</strong> la performance.<br />

11h20 Marketing stratégique à l’hôpital : les apports d’une démarche d’analyse du<br />

marché à la performance<br />

Merdinger-Rumpler, Caroline, EM Strabourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManis,<br />

caroline.merdinger@em-strasbourg.eu<br />

Faujour, Véronique, Hospices Civils <strong>de</strong> Lyon, veronique.faujour@chu-lyon.fr<br />

Nobre, Thierry, EM Strabourg, Université <strong>de</strong> Strasbourg, HuManis, thierry.nobre@emstrasbourg.eu<br />

Cet article interroge les apports d’une approche <strong>de</strong> marketing stratégique fondée sur une<br />

analyse <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données d’activités hospitalières dans une perspective <strong>de</strong><br />

positionnement concurrentiel <strong>de</strong> l'offre <strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> structuration <strong>de</strong> la livraison <strong>de</strong> cette<br />

offre afin d'améliorer la performance globale <strong>de</strong> l'organisation <strong>de</strong> santé. Cette problématique<br />

est adressée à partir <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> du cas <strong>de</strong> la cardiologie dans un CHU.<br />

J1D Systèmes d’information en milieu hospitalier<br />

Salle : 2317 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nts : Wieser Philippe et Gnaegni Alex<br />

8 / 44

10h05 Système d’Information d’Ai<strong>de</strong> à la Décision pour le dépistage et la<br />

coordination <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> support en cancérologie<br />

Chen, Linjie, University of Lyon, LASPI, linjie.chen@univ-st-etienne.fr<br />

Masmoudi, Malek, Université <strong>de</strong> Lyon, LASPI, malek.masmoudi@univ-st-etienne.fr<br />

Wang, Tao, IUT <strong>de</strong> Roanne, LASPI, tao.wang@univ-st-etienne.fr<br />

Monteiro, Thibaud, Université <strong>de</strong> Lyon, LASPI, thibaud.monteiro@univ-st-etienne.fr<br />

Les soins en cancérologie sont lourds et complexes. Ils doivent respecter <strong>de</strong>s protocoles<br />

prédéfinis qui s'étalent souvent sur <strong>de</strong> longues pério<strong>de</strong>s. De nombreuses informations<br />

concernant l'état <strong>de</strong> santé du patient sont disponibles à travers <strong>de</strong> nombreux traitements<br />

médicaux et paramédicaux. Aujourd’hui, nous faisons face au problème <strong>de</strong> dépistage et <strong>de</strong><br />

coordination <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> support pour les patients avant et après les séances <strong>de</strong> traitement<br />

du cancer. L'objectif principal <strong>de</strong> ce travail <strong>de</strong> recherche est d’automatiser le dépistage <strong>de</strong>s<br />

besoins <strong>de</strong> supports <strong>de</strong>s patients en intégrant certaines informations pluridisciplinaires,<br />

ensuite optimiser la coordination <strong>de</strong>s consultations <strong>de</strong>s différentes unités <strong>de</strong> service <strong>de</strong>s<br />

soins <strong>de</strong> support et enfin optimiser la planification <strong>de</strong>s consultations sous contraintes <strong>de</strong><br />

disponibilités <strong>de</strong>s patients et <strong>de</strong>s soignants. Un Système d’Information d’Ai<strong>de</strong> à la Décision<br />

(SIAD) a été conçu pour couvrir cette démarche. Il comporte <strong>de</strong>s techniques avancées<br />

d’orientation et d’optimisation à savoir les réseaux <strong>de</strong> neurones et la programmation linéaire<br />

et non linéaire. Des résultats numériques à la fin <strong>de</strong> cette communication montrent la<br />

performance du système conçu.<br />

10h30 Enregistrement <strong>de</strong>s données infirmières : exploitation <strong>de</strong>s données et<br />

intégration dans le financement <strong>de</strong>s soins infirmiers<br />

Thonon, Olivier, CHU Liège - Département Infirmier, olivier.thonon@chu.ulg.ac.be<br />

Leroy, Stéphanie, CHU Liège, stephanie.leroy@chu.ulg.ac.be<br />

Maclot, Eric, CHU Liège - Département Infirmier, direction.infirmiere@chu.ulg.ac.be<br />

Akafomo, Valère, CHU Liège, vakafomo@chu.ulg.ac.be<br />

Louis, Pol, CHU Liège<br />

Gillet, Pierre, CHU Liège, Pierre.gillet@chu.ulg.ac.be<br />

Kolh, Philippe, CHU Liège, philippe.kolh@chu.ulg.ac.be<br />

Refléter la richesse d’une activité, qui plus est infirmière, au travers <strong>de</strong> données<br />

standardisées n’est pas chose aisée. Depuis 2008, une nouvelle législation fédérale oblige<br />

les hôpitaux belges non psychiatriques à enregistrer un ensemble minimum <strong>de</strong> données<br />

regroupées au sein d’un outil appelé Données Infirmières du Résumé Hospitalier Minimal<br />

(DI-RHM). En comparaison avec le système d’enregistrement existant précé<strong>de</strong>mment, ces<br />

données ont pour objectif <strong>de</strong> mieux refléter l’activité infirmière et la démarche en soins qui la<br />

sous-tend, mais aussi le financement <strong>de</strong> cette activité puisque cet enregistrement minimum<br />

<strong>de</strong> données constitue un <strong>de</strong>s indicateurs dans le financement hospitalier, appelé Budget <strong>de</strong>s<br />

Moyens Financiers (BMF), et octroyé annuellement par le Service Public Fédéral Belge <strong>de</strong><br />

la Santé Publique. L’implémentation d’une telle obligation <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s données passe<br />

donc nécessairement par une gestion efficace <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong>man<strong>de</strong> temps et<br />

métho<strong>de</strong> afin <strong>de</strong> s’intégrer, parfois s’imposer, dans les rouages existant d’une institution <strong>de</strong><br />

gran<strong>de</strong> taille. Une fois cette récolte d’information effectuée, faut-il encore l’analyser,<br />

l’enregistrer et la traiter afin <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong> données <strong>de</strong> qualité reflétant au mieux l’activité<br />

concernée.<br />

10h55 Infomed : un projet d’échange électronique <strong>de</strong> données médicales<br />

Wieser, Philippe, EPFL-CDM-IML, philippe.wieser@epfl.ch<br />

Michelet, Cédric, Hôpital du Valais, cedric.michelet@hopitalvs.ch<br />

9 / 44

Gnaegi, Alex, Hôpital du Valais, alex.gnaegi@hopitalvs<br />

Dans le cadre <strong>de</strong> la mise en place d’un système d’information sanitaire valaisan, il est prévu<br />

d’implémenter une plateforme d’échange électronique <strong>de</strong> données médicales selon la<br />

stratégie eHealth Suisse. Le projet Infomed permettra à tous les mé<strong>de</strong>cins valaisans<br />

d’accé<strong>de</strong>r, avec l’accord du patient, à un dossier patient partagé dans lequel se trouveront<br />

les documents utiles pour la prise en charge <strong>de</strong>s patients.<br />

11h20 Enjeux et limites d'un itinéraire clinique informatisé<br />

Gnaegi, Alex, Hôpital du Valais, alex.gnaegi@hopitalvs.ch<br />

Schaer, Roger, Haute Ecole Spécialisée <strong>de</strong> Suisse occi<strong>de</strong>ntale Valais,<br />

roger.schaer@hevs.ch<br />

Les itinéraires cliniques informatisés présentent <strong>de</strong> nombreux avantages théoriques pour<br />

améliorer la prise en charge <strong>de</strong>s patients. Ils décrivent les principales étapes <strong>de</strong> prise en<br />

charge d’un patient pour une pathologie donnée avec <strong>de</strong>s objectifs mesurables <strong>de</strong><br />

processus et <strong>de</strong> résultats. Néanmoins leur implémentation est rendue extrêmement difficile<br />

par <strong>de</strong>s contraintes technologiques liées aux dossiers patients informatisés actuels et le<br />

manque <strong>de</strong> standards permettant la réutilisation <strong>de</strong> composants d’un itinéraire clinique.<br />

L’expérience menée en Valais permet <strong>de</strong> montrer qu’il est néanmoins possible<br />

d’implémenter un itinéraire clinique dans un dossier patient informatisé reposant sur une<br />

architecture ancienne, mais au prix d’un développement compliqué.<br />

12h00 Repas - Salle Le Cercle, 4 e étage, pavillon Alphonse-Desjardins<br />

(ADJ)<br />

J2A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong><br />

soins <strong>de</strong> santé - II<br />

Salle : 1317 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>ntes : Nadine Meskens et Christine Di Martinelly<br />

13h30 L’allocation <strong>de</strong>s priorités opératoires : les cas du CHUQ et du CSSS Laval<br />

Beaulieu, Isabelle, HEC Montréal, isabelle.2.beaulieu@hec.ca<br />

Ruiz, Angel, Université Laval, angel.ruiz@fsa.ulaval.ca<br />

Soriano, Patrick, HEC Montréal, patrick.soriano@hec.ca<br />

Cette étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> cas vise à déterminer les impacts <strong>de</strong> l’allocation <strong>de</strong>s priorités opératoires sur<br />

l’atteinte <strong>de</strong>s objectifs et sur l’utilisation <strong>de</strong>s ressources pré-opératoires, opératoires et postopératoires.<br />

13h55 Scheduling the Operating Theatre: a Hybrid Multi-Objective Approach<br />

Di Martinelly, Christine, IESEG School of Management, c.dimartinelly@ieseg.fr<br />

Duenas, Alejandra, IESEG School of Management, a.duenas@ieseg.fr<br />

This paper proposes an approach that consi<strong>de</strong>rs two stages of the operating theatre<br />

planning process: operating rooms planning and nurse scheduling (un<strong>de</strong>r human resources<br />

availability constraints). Three different objectives were consi<strong>de</strong>red: to minimize costs, to<br />

minimize the maximum number of nurses nee<strong>de</strong>d to participate in surgeries and to minimize<br />

the number of open operating rooms. A hybrid multi-objective approach based on<br />

10 / 44

compromise programming is <strong>de</strong>veloped. The preliminary results gotten from its application to<br />

solve a real-world problem in a Belgium hospital are encouraging.<br />

14h20 Ordonnancement multiobjectif <strong>de</strong>s interventions chirurgicales<br />

Meskens, Nadine, UCL MONS, nadine.meskens@uclouvain-mons.be<br />

Tylski, Remi, UCL-Mons, remi.tylski@uclouvain-mons.be<br />

Monteiro, Thibaud, Université <strong>de</strong> Lyon, LASPI, thibaud.monteiro@univ-st-etienne.fr<br />

Duvivier, David, Univ Lille Nord <strong>de</strong> France et Univ. Valenciennes (LAMIH),<br />

david.duvivier@gmail.com<br />

La gestion d'un bloc opératoire conduit à résoudre <strong>de</strong>s problèmes complexes largement<br />

traités dans la littérature. Ces problèmes ont leurs spécificités, leurs contraintes, leurs<br />

variables <strong>de</strong> décision... Cependant, peu d'auteurs prennent en compte les contraintes<br />

relatives aux ressources matérielles et humaines et rares sont ceux qui appliquent leur<br />

métho<strong>de</strong> à <strong>de</strong>s cas réels. Dans cet article, nous présentons un modèle multiobjectif basé sur<br />

la métho<strong>de</strong> e-constraint. Ce modèle est <strong>de</strong>stiné à constituer les équipes chirurgicales et à<br />

ordonnancer les opérations. Nous avons essayé d’optimiser cinq objectifs dont <strong>de</strong>ux tout-àfait<br />

inédits : la maximisation <strong>de</strong>s préférences <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l’équipe chirurgicale et<br />

maximiser la diversité <strong>de</strong> compétences dans lesquelles exercent les infirmiers. Nous<br />

terminons cet article par une présentation <strong>de</strong> nos perspectives <strong>de</strong> recherche.<br />

14h45 Hospitalisation à domicile : une solution à développer en Belgique ?<br />

Meskens, Nadine, UCL MONS, nadine.meskens@uclouvain-mons.be<br />

Lambert, Albert, albert.lambert@swing.be<br />

Face aux profonds changements et contraintes sociales, sanitaires et budgétaires<br />

engendrés essentiellement par le vieillissement <strong>de</strong> la population, et face à l’accroissement<br />

<strong>de</strong>s dépenses en soins <strong>de</strong> santé, il est urgent <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s solutions pour répondre à ces<br />

différents enjeux du 21ème siècle. Les pouvoirs publics ont compris la nécessité <strong>de</strong><br />

répondre à cette problématique et tentent <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s solutions. En Belgique, <strong>de</strong>s appels<br />

à projets sont lancés, visant la mise en place <strong>de</strong> solutions permettant le maintien à domicile<br />

<strong>de</strong> personnes âgées fragilisées. A contrario, la Belgique, comparativement à la France, est<br />

très en retard dans la création <strong>de</strong> structures d’hospitalisation à domicile. Les hôpitaux<br />

connaissent <strong>de</strong> leur côté <strong>de</strong>s problèmes d’engorgement ou problèmes <strong>de</strong> transfert vers<br />

d’autres institutions suite à un manque <strong>de</strong> places disponibles. Le financement <strong>de</strong>s hôpitaux<br />

est basé sur l’activité réelle avec comme conséquence <strong>de</strong>s durées moyennes <strong>de</strong> séjour qui<br />

diminuent sans cesse. L’hospitalisation à domicile (HAD) apparait dès lors comme une <strong>de</strong>s<br />

solutions envisageables. Nous avons mené une étu<strong>de</strong>, sur base <strong>de</strong> données provenant d’un<br />

hôpital belge « standard », qui a calculé dans quelle mesure <strong>de</strong>s séjours en hospitalisation<br />

classique pourraient être, à un moment donné, transformés en hospitalisation à domicile, si<br />

ce type <strong>de</strong> structure serait mise en place en Belgique. L’ensemble <strong>de</strong>s analyses globales et<br />

par pathologie permet <strong>de</strong> conclure qu’une part non négligeable <strong>de</strong>s séjours sont candidats à<br />

un transfert vers l’HAD.<br />

J2B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge<br />

- II<br />

Salle : 1325 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nt : Lahcen El Hiki<br />

11 / 44

13h30 Elaboration d’un plan <strong>de</strong> formation continue à partir <strong>de</strong> l’approche processus<br />

dans un service <strong>de</strong> Radiothérapie<br />

Lenaerts, Eric, CHU Liège, eric.lenaerts@chu.ulg.ac.be<br />

Delgaudine, Marie, CHU Liège, marie.<strong>de</strong>lgaudine@chu.ulg.ac.be<br />

Coucke, Philippe, CHU Liège, pcoucke@chu.ulg.ac.be<br />

Pour garantir l’intégration <strong>de</strong>s évolutions technologiques régulières et <strong>de</strong>s changements<br />

organisationnels qui en découlent, le service <strong>de</strong> radiothérapie s’est engagé <strong>de</strong>puis 2007<br />

dans la définition et la coordination d’une politique <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s soins et <strong>de</strong> sécurité du<br />

patient cohérente et globale. L’équipe dirigeante du service considère la gestion <strong>de</strong>s<br />

compétences comme un impératif indispensable afin <strong>de</strong> pouvoir intégrer rapi<strong>de</strong>ment<br />

l’utilisation <strong>de</strong>s nouvelles technologies <strong>de</strong> traitement tout en fournissant <strong>de</strong> manière continue<br />

<strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> haute qualité aux patients. L’approche processus consiste à décrire <strong>de</strong> façon<br />

méthodique une organisation en processus en vue d’organiser sa contribution à la<br />

satisfaction du patient. Cette approche appliquée dans le service <strong>de</strong> radiothérapie a permis<br />

une meilleure visibilité du fonctionnement du service ainsi qu’une meilleure maîtrise <strong>de</strong>s<br />

relations entre les collaborateurs et avec les patients. Elle permet <strong>de</strong> maîtriser la valeur<br />

ajoutée <strong>de</strong> chaque processus, d’i<strong>de</strong>ntifier les points <strong>de</strong> risques et d’en anticiper les dérives.<br />

Plus précisément, l’approche processus a conduit à préciser les compétences requises pour<br />

garantir une haute qualité <strong>de</strong>s soins et à concevoir un plan <strong>de</strong> formation continue spécifique<br />

aux besoins d’un service <strong>de</strong> radiothérapie. Ce plan est en cours <strong>de</strong> reconnaissance au<br />

travers <strong>de</strong> la création d’un certificat universitaire spécifique.<br />

13h55 Transposition en réseau <strong>de</strong>s trajets cliniques d’un Service <strong>de</strong> Radiothérapie<br />

dans le modèle <strong>de</strong> Reason pour la prévention et la gestion <strong>de</strong>s évènements<br />

indésirables<br />

Delgaudine, Marie, CHU Liège, marie.<strong>de</strong>lgaudine@chu.ulg.ac.be<br />

Lenaerts, Eric, CHU Liège, eric.lenaerts@chu.ulg.ac.be<br />

Renard, André, Labage Liège, a.j.renard@skynet.be<br />

Princen, Fabienne, CHU Liège, Fabienne.Princen@chu.ulg.ac.be<br />

Coucke, Philippe, CHU Liège, pcoucke@chu.ulg.ac.be<br />

La qualité <strong>de</strong> la prise en charge <strong>de</strong>s patients et la sécurité <strong>de</strong> leur traitement sont un objectif<br />

commun à l’ensemble du mon<strong>de</strong> médical. Trop <strong>de</strong> patients souffrent d’évènements<br />

secondaires directement imputables à la prise en charge <strong>de</strong> leur pathologie (toxicité<br />

médicamenteuse, infections nosocomiales,…). Une démarche proactive, en vue d’éviter au<br />

maximum la survenue d’acci<strong>de</strong>nt(s), a été mise en place dans le Service <strong>de</strong> Radiothérapie<br />

du CHU <strong>de</strong> Liège. Dans ce but, une métho<strong>de</strong> fondée sur les principes <strong>de</strong> sécurité du secteur<br />

aérien a été retenue. Le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> cette métho<strong>de</strong> est basé sur l’i<strong>de</strong>ntification,<br />

l’enregistrement et l’exploitation systématiques <strong>de</strong>s évènements précurseurs qui peuvent<br />

aboutir à <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts ou acci<strong>de</strong>nts. Face à l'ampleur <strong>de</strong>s données collectées, aux désir et<br />

nécessité d'exploiter ces informations afin d'obtenir <strong>de</strong>s répercussions concrètes pour la<br />

prise en charge <strong>de</strong>s patients, nous avons besoin d'outils puissants pour soutenir cette<br />

démarche. Pour ce faire, nous avons transposé en réseau, <strong>de</strong>ux trajets cliniques du Service<br />

dans le modèle théorique <strong>de</strong> Reason. Nous travaillons actuellement au développement<br />

d’une application informatique qui permettra l’intégration <strong>de</strong> la gestion du système Qualité et<br />

Sécurité et qui reposera entre autre sur la prévention et la gestion <strong>de</strong>s évènements<br />

indésirables.<br />

14h20 Role of FMEA in diagnosing failures in Healthcare services; Findings and<br />

future <strong>de</strong>velopments<br />

12 / 44

Jamshidi, Afshin, Université Laval, afshin.jamshidi.1@ulaval.ca<br />

Abbasgholiza<strong>de</strong>h Rahimi, Samira, Université Laval, samira.samira-abbasgholiza<strong>de</strong>hra.1@ulaval.ca<br />

Ait-Kadi, Daoud, Université Laval, Daoud.Aitkadi@gmc.ulaval.ca<br />

Ruiz, Angel, Université Laval, Angel.Ruiz@fsa.ulaval.ca<br />

The main scope of this paper is to review the role of FMEA (failure mo<strong>de</strong> and effect analysis)<br />

as an effective method in healthcare services and introduce the main shortcomings of<br />

implementation of FMEA and service-specific FMEA in healthcare services. In addition, this<br />

paper addresses recent applications of FMEA in healthcare services. Since, this form of<br />

prevention is best geared toward processes that are vulnerable to serious medical errors,<br />

and by consi<strong>de</strong>ring all mentioned discussions about importance of patient safety and<br />

service-specific FMEA as an effective tool, we discussed which integrating methods can be<br />

used for presenting service-specific FMEA as a more effective tool to prevent service<br />

failures in the future.<br />

14h45 Du Management <strong>de</strong> la Qualité au Management Stratégique, itinéraire vers<br />

l’Agilité organisationnelle au sein d’un Laboratoire <strong>de</strong> Biologie Clinique.<br />

Expérience <strong>de</strong> l'Hôpital André Vésale, CHU <strong>de</strong> Charleroi, Belgique<br />

Govaerts, Danielle, Laboratoires du CHU <strong>de</strong> Charleroi, danielle.govaerts@chu-charleroi.be<br />

Courbe, Anne, Laboratoires du CHU <strong>de</strong> Charleroi, anne.courbe@chu-charleroi.be<br />

Lequeu, Raphaël, Laboratoires du CHU <strong>de</strong> Charleroi, raphael.lequeu@chu-charleroi.be<br />

El Hiki, Lahcen, UMONS-Faculté Polytechnique, lahcen.elhiki@umons.ac.be<br />

Le modèle du Système Agile est défini comme étant la capacité d’une organisation à<br />

structurer <strong>de</strong>s réponses stratégiques dans un contexte complexe et incertain. Dans cette<br />

perspective et face aux exigences croissantes <strong>de</strong>s partenaires politico-socioéconomiques et<br />

aux fluctuations environnementales, le système hospitalier est appelé à développer, sur le<br />

plan organisationnel, un potentiel d’Agilité lui permettant <strong>de</strong> réagir efficacement à ces<br />

contraintes et <strong>de</strong> garantir in fine le développement durable <strong>de</strong> ses activités. En tant que<br />

plateau médico-technique et au vu <strong>de</strong> l’implication <strong>de</strong> ses résultats dans les prestations<br />

diagnostiques et thérapeutiques, le Laboratoire <strong>de</strong> Biologie Clinique (LBC) doit s’inscrire<br />

dans cette culture managériale. Dans ce papier, nous relatons le modèle <strong>de</strong> notre LBC en<br />

matière d’Agilité organisationnelle. A la lumière <strong>de</strong> cette approche, nous traçons l’itinéraire<br />

<strong>de</strong> nos projets entrepris au LBC (Hôpital André Vésale/CHU <strong>de</strong> Charleroi-Belgique) qui ont<br />

permis d’une part d’instaurer les leviers <strong>de</strong> cette Agilité, d’autre part <strong>de</strong> faire évoluer le<br />

dispositif managérial d’une logique normative (ISO 9001, ISO 15189) visant la conformité<br />

vers une logique stratégique visant la gouvernance. Cette <strong>de</strong>rnière nous permet d’optimiser<br />

la réorganisation et le regroupement <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux LBC dans un nouveau site hospitalier à<br />

l’horizon 2013.<br />

J2C Outils <strong>de</strong> pilotage stratégique et performance hospitalière - II<br />

Salle : 2307 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nts : Brigitte Rorive Feytmans, Caroline Merdinger-Rumpler et Thierry Nobre<br />

13h30 Outils <strong>de</strong> mesure et <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong>s couts <strong>de</strong> non qualité pour le pilotage<br />

<strong>de</strong>s processus<br />

Zahar, Mouna, FST Fès Maroc, mouna_svt@hotmail.com<br />

El Barkany, Ab<strong>de</strong>llah, FST Fès Maroc, a_elbarkany2002@yahoo.fr<br />

El Biyaali, Ahmed, FST Fès Maroc, biyaali@yahoo.fr<br />

13 / 44

Nous présentons dans cet article une synthèse <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’art du coût d’obtention <strong>de</strong> la<br />

qualité et les enjeux <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> non-qualité. Nous avons proposé un outil <strong>de</strong> mesure et <strong>de</strong><br />

réduction <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> non qualité pour le pilotage <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong>s<br />

préparations chimiothérapies du service <strong>de</strong> la pharmacie centrale du Centre Universitaire<br />

Hassan II au Maroc.<br />

13h55 Indicateurs <strong>de</strong> performance & Qualité <strong>de</strong>s données : Vers une démarche<br />

industrielle dans un grand Hôpital Français.<br />

Aubin, Cédric, IFROSS, cedric.aubin@keyrus.com<br />

La multiplication <strong>de</strong>s projets Performance pose dans <strong>de</strong> nombreux hôpitaux la question <strong>de</strong> la<br />

qualité <strong>de</strong>s données et <strong>de</strong>s garanties qu’elle peut offrir dans la production d’indicateurs <strong>de</strong><br />

performance. Le système d’information doit faire l’objet d’une attention systématique afin <strong>de</strong><br />

mesurer la capacité à restituer une information fiable, <strong>de</strong> qualité, qui répon<strong>de</strong> bien aux<br />

qualités exigées pour l’élaboration <strong>de</strong> ces indicateurs. Dans cet article, nous proposons une<br />

démarche industrielle <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’information permettant <strong>de</strong> mesurer et<br />

d’améliorer le contenu <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> santé. Nous expérimentons cette métho<strong>de</strong> sur <strong>de</strong>s<br />

données réelles dans le cadre d’un projet Performance d’un grand Centre Hospitalier<br />

Français.<br />

14h20 Pilotage <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> la performance pour les établissements <strong>de</strong> santé<br />

et <strong>de</strong> services sociaux avec le Hoshin Kanri<br />

Valéra, Ludovick, Université du Québec à Trois-Rivières, valera@uqtr.ca<br />

Lagacé, Denis, Université du Québec à Trois-Rivières, <strong>de</strong>nis.lagace@uqtr.ca<br />

Longval, Jacques, Centre <strong>de</strong> Santé et <strong>de</strong>s Services sociaux <strong>de</strong> Trois-Rivières,<br />

jacqueslongval@gmail.com<br />

Dans leur planification stratégique, les établissements <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> services sociaux<br />

(ESSS) du Québec doivent prendre en considération plusieurs critiques sur leur<br />

performance. Ce qui rend l’amélioration <strong>de</strong> leur performance complexe. Cette recherche<br />

exploratoire analyse la compatibilité du Hoshin Kanri (HK) avec la planification stratégique<br />

telle que prescrite par le gouvernement du Québec aux ESSS. Les résultats démontrent que<br />

le HK peut avantageusement se greffer à ce processus <strong>de</strong> planification stratégique. En effet,<br />

le HK peut servir à piloter l’amélioration <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s ESSS avec la matrice en X.<br />

De plus, cette matrice permet <strong>de</strong> discriminer <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> performance Lean à partir du<br />

plan stratégique. Le HK offre <strong>de</strong>s avantages facilitant la cohérence entre les objectifs<br />

stratégiques et les projets réalisés, la mobilisation du personnel, l’adhésion du personnel<br />

aux objectifs stratégiques et l’imputabilité <strong>de</strong>s équipes <strong>de</strong> projets. Cette recherche contribue<br />

au développement <strong>de</strong>s connaissances sur la gestion <strong>de</strong> la performance et sur les structures<br />

<strong>de</strong> pilotage <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s ESSS.<br />

14h45 Inversion du flux patient: application à l’urgence d’un hôpital régional<br />

Olivier, Clau<strong>de</strong>, École <strong>de</strong> technologie supérieure. Université du Québec,<br />

clau<strong>de</strong>.olivier@etsmtl.ca<br />

Boudreau, Marie-Clau<strong>de</strong>, Urgence <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Maria,<br />

boudreau.csssbc@ssss.gouc.qc.ca<br />

Les institutions <strong>de</strong> santé québécoises font face aux mêmes problèmes que l’ensemble <strong>de</strong>s<br />

pays du G20 : vieillissement <strong>de</strong> la population, engorgement du système <strong>de</strong> santé,<br />

augmentation continuelle <strong>de</strong>s coûts. Plusieurs méthodologies ont été avancées pour tenter<br />

14 / 44

<strong>de</strong> corriger cette situation. L'approche Lean, même si elle est décriée par plusieurs dans le<br />

système <strong>de</strong> santé québécois, a l’avantage <strong>de</strong> permettre l’évaluation objective <strong>de</strong> situations<br />

problématiques et d’impliquer les équipes locales dans la recherche <strong>de</strong> solutions. Cette<br />

communication décrit son application dans l’amélioration du flux patient à l’urgence d’un<br />

hôpital régional, à Maria en Gaspésie. Elle a été utilisée pour réduire le nombre <strong>de</strong> patients<br />

sur civière et leur durée du séjour à l'urgence. Elle a également permis d’améliorer le flux<br />

<strong>de</strong>s patients vers les unités <strong>de</strong> soins. L'hôpital est la principale institution du CSSS <strong>de</strong> la<br />

Baie <strong>de</strong>s Chaleurs. Un CSSS est une organisation gouvernementale qui gère les soins <strong>de</strong><br />

santé et les services sociaux dans une région spécifique. Physiquement, l'organisation<br />

structurelle et opérationnelle <strong>de</strong> ce CSSS est particulière. Il s'agit d'un réseau <strong>de</strong> plusieurs<br />

établissements ayant <strong>de</strong>s vocations spécifiques sur une distance <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 200 kilomètres<br />

le long <strong>de</strong> la côte atlantique et <strong>de</strong>sservant environ 40,000 personnes. En plus <strong>de</strong> l’urgence<br />

principale <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Maria, une <strong>de</strong>uxième urgence, située à environ 80 km <strong>de</strong>ssert la<br />

population locale. Cependant, comme ses plateaux techniques sont limités, plusieurs<br />

patients sont transférés à l'urgence principale après avoir été stabilisé. Cette organisation<br />

augmente considérablement l’engorgement <strong>de</strong> l’urgence <strong>de</strong> l’hôpital. Cette communication<br />

présentera le contexte global, le flux patient et i<strong>de</strong>ntifiera les goulots. On présentera les<br />

solutions déployées, particulièrement l’inversion du flux patient entre les unités : la<br />

transformation d’une approche en flux poussée vers celle en flux tiré.<br />

J2D Présentations PERICLES<br />

Salle : 2317 (PAP)<br />

13h30 <strong>Programme</strong> d'Étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> Recherche en Informatique : Collaboration entre<br />

Laboratoires et Établissements <strong>de</strong> Santé<br />

Bernard Aleksy, CHU <strong>de</strong> Clermont-Ferrand, baleksy@chu-clermontferrand.fr<br />

Michel Gourgand, Université Blaise Pascal, gourgand@isima.fr<br />

Sophie Rodier, Assistance Publique - Hôpitaux <strong>de</strong> Marseille, Sophie.rodier@ap-hm.fr<br />

15h30 Pause - Atrium Pierre-H.-Lessard, pavillon Palasis-Prince (PAP)<br />

J3A Ai<strong>de</strong> à la décision pour la Gouvernance <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong><br />

soins <strong>de</strong> santé - III<br />

Salle : 1317 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>ntes : Nadine Meskens et Christine Di Martinelly<br />

15h50 Planification et optimisation en temps réel <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>z-vous patients en<br />

radiothérapie<br />

Legrain, Antoine, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, antoine.legrain@polymtl.ca<br />

Lahrichi, Nadia, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, nadia.lahrichi@polymtl.ca<br />

Rousseau, Louis-Martin, École Polytechnique <strong>de</strong> Montréal, louismartin.rousseau@polymtl.ca<br />

La gestion efficace <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> traitement du cancer par radiothérapie dépend<br />

principalement <strong>de</strong> l'optimisation <strong>de</strong> l'utilisation <strong>de</strong>s accélérateurs linéaires. Dans ce projet,<br />

nous faisons la planification <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>z-vous patients en tenant compte <strong>de</strong> leur priorité, du<br />

temps d'attente maximal et <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> traitement en collaboration avec le Centre Intégré<br />

<strong>de</strong> Cancérologie <strong>de</strong> Laval. De plus, nous intégrons l'incertitu<strong>de</strong> reliée à l'arrivée <strong>de</strong>s patients<br />

15 / 44

au centre. Nous développons une métho<strong>de</strong> hybri<strong>de</strong> alliant optimisation stochastique et<br />

optimisation en temps réel pour mieux répondre aux besoins <strong>de</strong> planification du centre.<br />

Nous utilisons donc l'information <strong>de</strong>s arrivées futures <strong>de</strong>s patients pour dresser le portrait le<br />

plus fidèle possible <strong>de</strong> l'utilisation attendue <strong>de</strong>s ressources. Des résultats préliminaires<br />

montrent que notre métho<strong>de</strong> dépasse les stratégies typiquement utilisées dans les centres.<br />

16h15 Proposition d’un modèle d’optimisation pour la planification <strong>de</strong>s thérapies<br />

innovantes en radiothérapie<br />

Shtiliyanova, Anastasiya, Université d'Auvergne/ISIT, Anastasiya.Shtiliyanova@uclermont1.fr<br />

Kemmoé Tchomté, Sylverin, Université d’Auvergne /CRCGM ,<br />

Sylverin.KEMMOE_TCHOMTE@u-clermont1.fr<br />

Feschet, Fabien, Université d'Auvergne / ISIT, Fabien.Feschet@u-clermont1.fr<br />

Tchernev, Nikolay, Université d'Auvergne / LIMOS, tchernev@isima.fr<br />

Pommier, Pascal, Centre Léon Bérard / Lyon, pascal.pommier@lyon.unicancer.fr<br />

Dans cet article nous proposons la modélisation d'un prototype médico-économique pour les<br />

centres <strong>de</strong> radiothérapie utilisant <strong>de</strong>s techniques innovantes. La conception <strong>de</strong> l'outil<br />

informatique est basée sur quatre modèles. Un modèle <strong>de</strong> recrutement évaluant le nombre<br />

et le type <strong>de</strong> patients intéressés par les techniques proposées. Un modèle économique<br />

estimant le prix par traitement. Un modèle médico-économique comparant les prix <strong>de</strong>s<br />

stratégies thérapeutiques. Un modèle <strong>de</strong> planification <strong>de</strong>s traitements <strong>de</strong>s patients au sein<br />

<strong>de</strong>s établissements hospitaliers. Ce <strong>de</strong>rnier est un modèle d'optimisation <strong>de</strong>s séances dans<br />

les différents centres <strong>de</strong> traitements <strong>de</strong>s patients, et fera l'objet <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>. Dans la<br />

littérature, ce problème présente <strong>de</strong>s analogies avec le modèle théorique du problème<br />

d'ordonnancement <strong>de</strong> ressources avec contraintes <strong>de</strong> ressources (RCPSP) avec la prise en<br />

compte <strong>de</strong>s fenêtres <strong>de</strong> temps (time-lags). Une formulation mathématique présentant les<br />

affectations <strong>de</strong>s patients aux différents centres, la planification <strong>de</strong>s différentes séances <strong>de</strong><br />

traitement respectant les contraintes <strong>de</strong> fenêtre <strong>de</strong> temps a été proposée. Les résultats<br />

obtenus sont encourageants et permettent <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>r notre démarche.<br />

16h40 Développement et mise en place d'un projet <strong>de</strong> flux <strong>de</strong>s patients<br />

Del Bianco, Murielle, Hôpital du Valais, murielle.<strong>de</strong>l-bianco@hopitalvs.ch<br />

Mieux accueillir nos patients dans les hôpitaux, être à leur écoute et répondre à leurs<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s, sont <strong>de</strong>s défis <strong>de</strong> ce début <strong>de</strong> siècle. Comment valoriser la qualité <strong>de</strong> la prise en<br />

charge médico-soignante <strong>de</strong> nos patients et respecter l’ensemble <strong>de</strong>s professionnels<br />

hospitaliers ? Comment permettre à l’ensemble <strong>de</strong>s sites hospitaliers <strong>de</strong> travailler en<br />

collaboration après <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> concurrence ? Comment mieux communiquer pour<br />

changer les idées reçues ? Comment gérer au mieux nos capacités hospitalières et<br />

rentabiliser nos infrastructures ? Cet article tend à répondre à ces questions en présentant<br />

le développement d’un projet Flux <strong>de</strong>s patients au sein d’un pôle hospitalier composé <strong>de</strong><br />

plusieurs hôpitaux et cliniques.<br />

J3B Qualité, gestion <strong>de</strong>s risques et optimisation <strong>de</strong> la prise en charge<br />

- III<br />

Salle : 1325 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nts : Hayfa Zgaya et Djamel Zitouni<br />

16 / 44

15h50 Une application pratique du retour d’expérience : la démarche qualité-sécurité<br />

relative à la contention physique <strong>de</strong>s patients au Centre Hospitalier<br />

Universitaire <strong>de</strong> Liège<br />

Boulanger, Jean-Marie, CHU Liège, Belgique, jmboulanger@chu.ulg.ac.be<br />

Mutsers, Jacques, CHU Liège, Belgique, Jacques.Mutsers@chu.ulg.ac.be<br />

En Belgique, la législation décrit la contention physique <strong>de</strong>s patients comme un acte<br />

infirmier autonome. Suite à 2 acci<strong>de</strong>nts graves consécutifs en 2009 dans le service <strong>de</strong><br />

gériatrie, nous avons décidé <strong>de</strong> nous enrichir <strong>de</strong> cette expérience et <strong>de</strong> développer un projet<br />

institutionnel. Après une revue <strong>de</strong> la littérature, un groupe <strong>de</strong> travail composé d’infirmiers <strong>de</strong><br />

terrain fut mis en place et un premier audit « d’état <strong>de</strong>s lieux » fut réalisé. Seuls 8% <strong>de</strong>s<br />

services disposaient d’une ai<strong>de</strong> décisionnelle relative à la mise en place d’une contention, le<br />

matériel <strong>de</strong> contention n’était pas toujours adéquat, il existait peu d’alternative, et<br />

l’évaluation ou la justification était peu documentée et empirique. Une procédure et un<br />

algorithme décisionnel furent développés et <strong>de</strong>s investissements considérables ont été<br />

consentis. Plusieurs évaluations sont prévues (courant <strong>2012</strong>) après formation et mise en<br />

place <strong>de</strong>s outils et du matériel. D’autres pistes <strong>de</strong> mesures alternatives sont également en<br />

cours, notamment l’implémentation d’un système <strong>de</strong> géolocalisation pour les patients à<br />

risque <strong>de</strong> fugue ou « déambulateur ». Avec ces initiatives, le C.H.U. <strong>de</strong> Liège espère<br />

diminuer la contention physique ou la rendre la moins restrictive possible et garantir une<br />

plus gran<strong>de</strong> humanisation <strong>de</strong>s soins.<br />

16h15 Risk analysis in sterilization services: A first step towards a generic mo<strong>de</strong>l of<br />

risk<br />

Negrichi, Khalil, G-scop, khalil.negrichi@gmail.com<br />

Di Mascolo, Maria, G-scop, Maria.Di-Mascolo@g-scop.grenoble-inp.fr<br />

Flaus, Jean-Marie, G-scop, Jean-Marie.Flaus@g-scop.grenoble-inp.fr<br />

Sterilization services are vulnerable to risks, due to the contagious nature of their<br />

environment and to the <strong>de</strong>gradation that risks can cause to the safety of patients and staff.<br />

In relation to this issue, our work aims to reduce the risk level of these services, in or<strong>de</strong>r to<br />

improve their toughness and their behavior in <strong>de</strong>gra<strong>de</strong>d mo<strong>de</strong>. We <strong>de</strong>velop here a risk<br />

mo<strong>de</strong>l for sterilization services, using a mo<strong>de</strong>l driven approach. Then we show the relevance<br />

of such an approach by comparing it to the conventional approach.<br />

16h40 Mise en place d’un processus <strong>de</strong> notification <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts : vers une maîtrise<br />

organisationnelle <strong>de</strong>s risques hospitaliers (Centre Hospitalier Jolmont-<br />

Lobbes/Belgique)<br />

Van Den Berge, Pierre, Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes,<br />

pierre.van<strong>de</strong>nberge@entitejolimontoise.be<br />

Beauduin, Marc, Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes, marc.beauduin@skynet.be<br />

To<strong>de</strong>schini, Nadine, Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes,<br />

nadine.to<strong>de</strong>schini@entitejolimontoise.be<br />

Delvosalle, Christian, Faculté Polytehnique/Université <strong>de</strong> Mons,<br />

christian.<strong>de</strong>lvosalle@umons.ac.be<br />

El Hiki, Lahcen, Institut sciences & management risques/Université <strong>de</strong> Mons,<br />

lahcen.elhiki@umons.ac.be<br />

Face à l’augmentation <strong>de</strong> la prévalence <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts dans les organisations hospitalières,<br />

nous assistons à une véritable prolifération méthodologique concernant le développement et<br />

l’implémentation <strong>de</strong>s démarches liées à la gestion <strong>de</strong>s risques. Inspirées par l’arsenal<br />

17 / 44

méthodologique développé dans les entreprises industrielles, force est <strong>de</strong> reconnaître que<br />

ces démarches souffrent <strong>de</strong> nombreux déficits d’adaptation sur les plans méthodologique et<br />

conceptuel. Dans ce papier, nous proposons l’innovation organisationnelle comme réponse<br />

à la maîtrise <strong>de</strong>s risques hospitaliers et le modèle organisationnel réticulaire comme concept<br />

adapté à cette dynamique. Ce modèle est actuellement en cours d’implantation au sein du<br />

Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes et du Centre Hospitalier Nivelles-Tubize (Belgique). Et<br />

ce, sur <strong>de</strong>s thématiques s’articulant sur les chutes, les infections nosocomiales, les pertes<br />

<strong>de</strong> prothèses, les risques transfusionnels et les risques postopératoires. Notre approche<br />

intègre le diagnostic organisationnel, la réingénierie du processus et l’ingénierie du facteur<br />

humain.<br />

J3C Gestion budgétaire et maîtrise <strong>de</strong>s coûts en établissement <strong>de</strong><br />

soins, tarification et mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financement<br />

Salle : 2307 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nts : Pol Leclercq et Caroline Delo<br />

15h50 La tarification à la pathologie en Tunisie : la réalité et les perspectives<br />

Ladjimi, Raoudha, Ministère <strong>de</strong> la santé publique, raoudhaladjimi@yahoo.fr<br />

L’Etat tunisien a décidé, par la loi du 4 Août 2004, <strong>de</strong> réformer le système d’assurance<br />

maladie dont les principaux objectifs sont :<br />

- L’uniformisation <strong>de</strong>s régimes d’assurance maladie actuels par la mise en place d’un régime<br />

<strong>de</strong> base obligatoire, géré par une caisse publique unique.<br />

- La conception <strong>de</strong> régimes complémentaires facultatifs.<br />

- L’ouverture progressive du financement public <strong>de</strong>s prestations dans le secteur privé.<br />

A cette occasion, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> coûts à la pathologie ont été engagées pour servir <strong>de</strong> base<br />

à la tarification à la pathologie et remplacer progressivement la tarification à la spécialité<br />

adoptée <strong>de</strong>puis 1996 dans les structures hospitalières publiques. l’adoption d’un coût moyen<br />

par admission comme tarif unique applicable à chaque spécialité dans tous les hôpitaux<br />

occulte les variations plus ou moins importantes <strong>de</strong> coût inhérentes aux pathologies prises<br />

en charge et techniques utilisées ce qui pénalise certains établissements par rapport à<br />

d’autres. En effet, ce système <strong>de</strong> paiement à la pathologie a permis d'éviter le manque<br />

d'équité en matière <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong>s prestations inhérent au système <strong>de</strong>s<br />

tarifications par spécialité. Notre article consiste à présenter l’expérience tunisienne dans le<br />

domaine <strong>de</strong> la tarification à la pathologie, et les perspectives <strong>de</strong> son amélioration.<br />

16h15 Coût par intervention chirurgicale <strong>de</strong>s produits médicaux non facturables aux<br />

patients<br />

Leclercq, Pol, ULB, CP 592, pleclerc@ulb.ac.be<br />

Delo, Caroline, ULB, CP 592, c<strong>de</strong>lo@ulb.ac.be<br />

Biloque, Véronique, ULB, CP 592, vbiloque@ulb.ac.be<br />

Martins, Dimitri, ULB, CP 592, dmartins@ulb.ac.be<br />

Pirson, Magali, ULB, CP 592, magali..pirson@ulb.ac.be<br />

La fixation <strong>de</strong>s tarifs <strong>de</strong>s actes médicaux ou <strong>de</strong>s forfaits par pathologie doit reposer dans la<br />

mesure du possible sur <strong>de</strong>s données objectives concernant les ressources consommées.<br />

Celles-ci sont généralement bien i<strong>de</strong>ntifiées au niveau <strong>de</strong>s blocs opératoires (durée<br />

d'intervention <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins, <strong>de</strong>s infirmières, immobilisation <strong>de</strong>s équipements, spécialités<br />

pharmaceutiques). Il n'en va pas <strong>de</strong> même pour les produits médicaux courants qui<br />

représentent pourtant <strong>de</strong>s charges considérables. La fixation <strong>de</strong> tarifs standardisés par type<br />

d'intervention ou <strong>de</strong> pathologie ainsi que la maîtrise <strong>de</strong> la consommation <strong>de</strong> ces produits<br />

18 / 44

dans les hôpitaux se heurte donc à ce déficit d'information. L'étu<strong>de</strong> présente une<br />

méthodologie pour enregistrer et pour analyser la consommation et le coût <strong>de</strong>s produits<br />

médicaux courants par type d'intervention chirurgicale.<br />

J3D Méthodologies <strong>de</strong> modélisation et <strong>de</strong> simulation<br />

Salle : 2317 (PAP)<br />

Prési<strong>de</strong>nt : Angel Ruiz<br />

15h50 Mise en place d'un système d’ai<strong>de</strong> à la décision par fouille <strong>de</strong> données pour la<br />

prédiction du <strong>de</strong>gré d'Autonomie <strong>de</strong> Patients atteints <strong>de</strong> cancer<br />

Abouab<strong>de</strong>llah, Ab<strong>de</strong>llah, ENSET-Rabat, université Med V souissi,<br />

a.abouab<strong>de</strong>llah@um5s.net.ma<br />

Aguezzoul, Aicha, LGIPM, Université <strong>de</strong> Metz, aguezzou@univ-metz.fr<br />