IL NODO DI SALOMONE UN SIMBOLO NEI MILLENNI ... - Accaverde

IL NODO DI SALOMONE UN SIMBOLO NEI MILLENNI ... - Accaverde

IL NODO DI SALOMONE UN SIMBOLO NEI MILLENNI ... - Accaverde

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>IL</strong> <strong>NODO</strong> <strong>DI</strong> <strong>SALOMONE</strong><br />

<strong>UN</strong> <strong>SIMBOLO</strong> <strong>NEI</strong> M<strong>IL</strong>LENNI<br />

Non si è certi del momento né del luogo in cui il Nodo di Salomone comparve per la prima volta, ma secondo<br />

gli studi iniziati nel 1998 dal professor Umberto Sansoni e tuttora in atto ad opera di vari studiosi, s’è potuto<br />

stabilire che probabilmente ebbe origine nella Preistoria e certamente sorse contemporaneamente in diverse<br />

parti del Mondo, dove assunse sempre un significato profondo e vitale, dalle connotazioni sacre.<br />

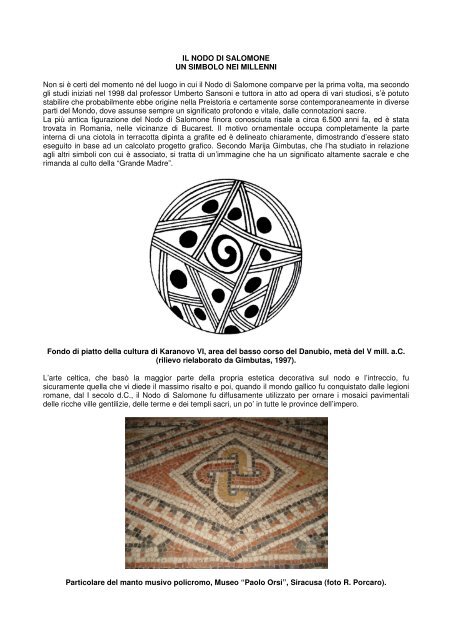

La più antica figurazione del Nodo di Salomone finora conosciuta risale a circa 6.500 anni fa, ed è stata<br />

trovata in Romania, nelle vicinanze di Bucarest. Il motivo ornamentale occupa completamente la parte<br />

interna di una ciotola in terracotta dipinta a grafite ed è delineato chiaramente, dimostrando d’essere stato<br />

eseguito in base ad un calcolato progetto grafico. Secondo Marija Gimbutas, che l’ha studiato in relazione<br />

agli altri simboli con cui è associato, si tratta di un’immagine che ha un significato altamente sacrale e che<br />

rimanda al culto della “Grande Madre”.<br />

Fondo di piatto della cultura di Karanovo VI, area del basso corso del Danubio, metà del V mill. a.C.<br />

(rilievo rielaborato da Gimbutas, 1997).<br />

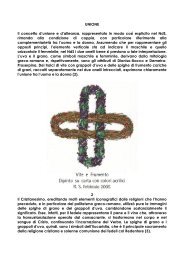

L’arte celtica, che basò la maggior parte della propria estetica decorativa sul nodo e l’intreccio, fu<br />

sicuramente quella che vi diede il massimo risalto e poi, quando il mondo gallico fu conquistato dalle legioni<br />

romane, dal I secolo d.C., il Nodo di Salomone fu diffusamente utilizzato per ornare i mosaici pavimentali<br />

delle ricche ville gentilizie, delle terme e dei templi sacri, un po’ in tutte le province dell’impero.<br />

Particolare del manto musivo policromo, Museo “Paolo Orsi”, Siracusa (foto R. Porcaro).

Nel III secolo, poi, dall’ambito romano passò gradualmente a quello paleocristiano, e quindi il suo utilizzo<br />

raggiunse il culmine attorno al IV secolo d.C., quando il simbolo fu nello stesso tempo pagano, ebraico e<br />

paleocristiano.<br />

La sua forma più semplice è costituita da due anelli schiacciati e sovrapposti ortogonalmente, uno verticale e<br />

l’altro orizzontale, intrecciati tra loro nella parte centrale, in modo da formare una sorta di croce con due<br />

ellissi, le cui estremità sono arrotondate. Col tempo poi, da questa figura elementare sono andate<br />

evolvendosi altre forme più elaborate e complesse che, pur mantenendo sempre lo stesso schema di base,<br />

a volte sono state completate da alcuni elementi decorativi, o aggiunti altri anelli.<br />

Con l’editto dell’imperatore Costantino, del 313, il Cristianesimo fu riconosciuto ufficialmente, anche se già<br />

da molto tempo prima era presente e solido nell’impero, e nonostante il paganesimo ebbe forza e autorità<br />

almeno fino all’editto di Teodosio del 380. Durante il IV secolo dell’Era Cristiana, si assistette proprio a<br />

questo lungo processo di graduale compenetrazione e reciproco influsso, fino all’affermazione del<br />

Cristianesimo e al sostanziale mutamento dell’impero, travolto dalla decadenza morale e dalle costanti<br />

guerre, ormai insostenibili.<br />

I nuovi fondamenti teologici cristiani, quindi, s’inserirono gradualmente in un mondo che era profondamente<br />

romanizzato, e negli aspetti esteriori, da quelli artistici sino ai liturgici, s’assistette ad una sorta di rivisitazione<br />

complessiva dello stesso simbolismo, col mantenimento degli ideali civili della società latina.<br />

In Aquileia, pochi anni dopo l’editto di Costantino, il vescovo Teodosio fondò la prima chiesa e poi, più<br />

ancora della Roma dei primi papi o della Milano di sant’Ambrogio, poco alla volta la città divenne il centro<br />

principale d’emanazione della Fede Cristiana e di diffusione dei nuovi moduli d’arte. La sua basilica, quindi,<br />

ha una grande importanza nel definire i caratteri dei motivi iconografici paleocristiani.<br />

Gli splendidi mosaici pavimentali che ornano le sue ville e la bellissima basilica, opera di una delle più grandi<br />

scuole musive dell’epoca tardo-antica, sono considerati tra i migliori del tempo. In questi bellissimi pavimenti,<br />

il Nodo di Salomone è presente ovunque, e in alcuni casi è addirittura ripetuto in modo quasi incalzante, fino<br />

a comporre delle vere e proprie “nodiadi”.<br />

L’esempio più illustre e straordinario è proprio nei tappeti musivi della basilica teodoriana, che<br />

originariamente occupavano circa 1500 metri quadrati, e ancora oggi sono considerati i più grandi in<br />

assoluto, giunti fino a noi dall’età romana. Il Nodo di Salomone, in questi mosaici, è il motivo di gran lunga<br />

più ripetuto: ben 270 volte, stimando in più di 50 quelli mancanti nelle parti perse. Si tratta di un’eccezionale<br />

nodiade dove le immagini rappresentate esprimono i temi fondamentali della nuova dottrina ed hanno un<br />

importante valore didattico-pastorale.<br />

Dettaglio di un tappeto musivo della Basilica Paleocristiana di Aquileia.

Dal IV al VII secolo, il Nodo di Salomone fu tra i motivi ornamentali più comuni e duraturi: soprattutto nei<br />

tappeti musivi delle basiliche, ma anche in altri luoghi sacri, come gli oratori e i monasteri, oltre che nelle<br />

grandi ville. Assieme all’ambito cristiano, il simbolo si manifestò anche in quello ebraico, nelle sinagoghe<br />

della Diaspora e, seppure in modo meno appariscente, presto cominciò a comparire nel repertorio degli<br />

intrecci senza fine dell’Islam.<br />

L’ebraismo trovò confacente il simbolo alle sue austere concezioni religiose e tutto lascia supporre che esso<br />

sia stato proposto come simbolo d’unione, d’alleanza fra Dio e il popolo eletto, fra la legge e il fedele, un<br />

significato che fu attribuito anche al “sigillo di Salomone”, o “stella di Davide”, di più tarda adozione. Il Nodo,<br />

dopo la fase tardo-antica, sembra essere stato estromesso a lungo dalla simbologia ebraica, ma ricomparirà<br />

significativamente nelle miniature ebraiche del tardo Medioevo, sulle lapidi funebri del XVII secolo e nelle<br />

sinagoghe del XIX secolo.<br />

Portale d’entrata della sinagoga di Trieste, 1910 (foto U. Sansoni).<br />

L’associazione tra il nome di Salomone e questo motivo ornamentale, probabilmente, si realizzò tra la fine<br />

dell’epoca antica e l’inizio del Medioevo, quando la figura del re biblico godeva di grande prestigio e la<br />

semplice connotazione salomonica attribuiva un valore indiscusso al simbolo o all’oggetto così qualificato.<br />

Il motivo per il quale il Nodo è stato associato al nome del re Salomone, quindi, va ricercato nel leggendario<br />

ed estremo equilibrio attribuito al sovrano biblico, il quale ricevette direttamente da Dio, di là dei suoi meriti<br />

personali, il dono della più grande saggezza mai posseduta da un uomo. Per questo, egli fu il personaggio<br />

che più d’ogni altro divenne emblema del discernimento, della giustizia e dell’equanimità. La forma del<br />

motivo ornamentale in questione, infatti, suggerisce molto bene questo senso d’equilibrio e di giusta<br />

distribuzione, suddivise egualmente tra gli elementi che lo compongono e che sono saldamente uniti tra loro.<br />

Il Nodo di Salomone nelle sue varie forme fu tra i motivi comuni nel mosaico basilicale bizantino. In alcuni<br />

casi, in Giordania e Israele, i Nodi assunsero valore di croce, mentre nella basilica della Natività a Betlemme<br />

vi è un pavimento con Nodi alternati ad altri simboli, un chiaro corredo simbolico al Cristo nel luogo della sua<br />

nascita.<br />

Nelle chiese, in epoca alto-medievale, le lastre marmoree che dividevano la navata dal presbiterio, chiamate<br />

"plutei", erano decorate con elementi ornamentali che racchiudevano un significato “colto”, ma che allo<br />

stesso tempo doveva risultare comprensibile ai fedeli di diverse estrazioni sociali, e queste decorazioni

comprendevano croci, rosette, palme, fiori, foglie, grappoli d’uva, uccelli e, soprattutto, intrecci, con una<br />

preponderanza di Nodi di Salomone.<br />

Pluteo, Museo dell’Altomedioevo, Roma (rilievo V. Damioli).<br />

Allo stesso modo, il Nodo era presente sui diversi elementi architettonici, sulle colonne, sui capitelli, sui<br />

piastrini, sugli architravi e sugli archivolti, o sulle vere da pozzo, ma si riprodusse anche su innumerevoli<br />

codici miniati, sulle guarnizioni dei cinturoni, sulle armi e sulle fibule femminili, sui pendagli e sugli anelli<br />

principeschi, sulle stele commemorative e sulle crocette aure funebri, sui reliquiari e perfino sulla<br />

leggendaria lancia di Longino, l’arma-reliquia più prestigiosa della storia della cristianità, che si ritiene abbia<br />

trafitto il costato di Cristo e contiene un chiodo della santa croce.<br />

Croce-pendaglio in argento di età vichinga (rilievo V. Damioli).<br />

Museo archeologico di Göteborg (Svezia).<br />

Collare vichingo (rilievo V. Damioli).

Uno straordinario esempio d’epoca romanica è quello della Rotonda di San Tomé (XI secolo), ad Almeno<br />

San Salvatore, in provincia di Bergamo, che per la sua rara pianta circolare e la sobria decorazione è un<br />

autentico gioiello dell’architettura sacra dell’epoca. Il Nodo di Salomone, il più antico esempio di Nodo dagli<br />

anelli ogivali, in questo caso è scolpito in bassorilievo nella lunetta del portale laterale, e come tale è il<br />

simbolo del passaggio dal profano dell’esterno al sacro dell’interno ecclesiale.<br />

Per i contesti in cui si trova collocato nella tradizione ebraico-cristiana, fin dai primi esempi il suo significato<br />

sembra esprimere simbolicamente ciò che la struttura ad anelli incatenati mostra esplicitamente: legame ed<br />

unione armonica fra il divino e l’umano, alleanza e accordo tra Dio e gli uomini, equilibrio, ciclicità e perfino<br />

eternità, ma rappresenta anche l’amore che l’Altissimo manifesta per le sue creature. Gli anelli che lo<br />

compongono, normalmente sono uguali, ma spesso differiscono nel colore o nella decorazione, a<br />

sottolineare un legame tra diversi e, in particolare, fra gli opposti principi.<br />

Tra alti e bassi, il simbolo attraversa tutto il Medioevo e poi nel Rinascimento è presente anche nella più<br />

elevata cultura figurativa italiana. Con Giotto, Piero della Francesca, Raffaello, Leonardo, e molti altri<br />

maestri, il Nodo di Salomone acquista un ruolo sempre più prestigioso. In particolare, la sua frequente<br />

presenza sulle opere con le immagini della Madonna con Gesù Bambino, sembra confermare il suo valore<br />

come simbolo mariano.<br />

Nella bellissima tavola della “Vergine con Bambino”, dipinta da Giotto e conservata presso la National<br />

Gallery di Washington, il capo della Madonna è adornato con una preziosa aureola costellata da dodici Nodi<br />

di Salomone quadrupli, uno semplice ed altri multipli. Altri Nodi dall’aspetto prezioso decorano il velo e la<br />

veste della Vergine, oltre al manto di Gesù Bambino.<br />

Vergine con Bambino, Giotto National Gallery di Washington<br />

Numerosissimi sono gli esempi di questo particolare accostamento, ma probabilmente il più illustre è quello<br />

sulla “Pala di Urbino” dipinta da Piero della Francesca, conservata presso il Museo di Brera a Milano. Si<br />

tratta dell’ultima opera dipinta dal grande maestro, e forse quella più “alta”. In tutta la scena descritta sono<br />

presenti numerosi richiami simbolici: il corallo rosso che pende dal collo del Gesù Bambino, la croce di

cristallo nelle mani di san Francesco, le gemme e le perle indossate dagli angeli e, in particolare, la grande<br />

conchiglia da cui pende un uovo, che sovrasta la Madonna assisa in trono. Ai piedi di Maria, sul tappeto, si<br />

apprezza una serie continua di Nodi di Salomone dorati, alternati a stelle ottagonali anch’esse intrecciate.<br />

“Pala di Urbino”, Piero della Francesca, Museo di Brera, Milano<br />

Il Nodo di Salomone fu adottato dai crociati, ma allo stesso tempo lo fu anche da parte araba. Fin dal<br />

sorgere dell’Islam, begli esempi furono decorati in numerose moschee e edifici importanti, come<br />

nell’Alhambra di Granada e nell’Alcazar di Siviglia, dove il Nodo è presente in piccoli e marginali inserti nel<br />

decoro parietale, dispersi nel trionfo assoluto dei motivi sinuosi ad intreccio, tipici dell’arte iconoclasta<br />

islamica. Il simbolo, però, assunse particolare valore in contesti diversi, che comprendono una varietà di<br />

oggetti in metallo smaltato, come le fibbie di cintura di bronzo dorato e smaltato, o un pendaglio in oro e<br />

smalto del XIV secolo, oppure le numerose armi cesellate, ma l’esempio più interessante è costituito da un<br />

elmo da parata del XV secolo (Metropolitan Museum, New York), che forse fu dell’ultimo sultano di Granada.<br />

Numerosi sono anche gli anelli e i gioielli, i contenitori e il vasellame, i codici miniati, le maioliche e le<br />

ceramiche, i tessuti e i tappeti, dove il Nodo di Salomone trova ospitalità e particolare risalto.

Oltre che nelle tre grandi religioni monoteiste, il simbolo è presente pure nel Buddismo, nell’Induismo, nelle<br />

religioni animiste, nelle culture americane precedenti alla colonizzazione e in quelle africane, facendo<br />

pensare ad un vero e proprio “simbolo universale”, altamente espressivo e adatto a rappresentare l’unione<br />

tra popoli di culture diverse.<br />

La presenza del Nodo di Salomone in Africa sembra avere origini antiche ed autoctone, che probabilmente<br />

affondano le proprie radici negli atavici archetipi simbolici comuni a tutta l’umanità. La sua storia, però,<br />

mostra anche le caratteristiche di una provenienza poli-culturale, allo stesso modo di tanti altri elementi<br />

iconografici che, arrivando da percorsi diversi, si sono ripetutamente incontrati e sovrapposti, portando ogni<br />

volta a delle nuove risoluzioni estetiche. Così s’individua l’influenza del cristianesimo europeo, che con i<br />

missionari portoghesi diede origine ad una nuova cultura meticcia. Prima ancora, però, l’Islam era arrivato in<br />

molte parti del continente, lasciando tracce profonde nelle diverse culture che aveva incontrato. Il mondo<br />

copto tuttavia, che attraverso il Sahara fece da ponte tra le civiltà del Mediterraneo e il resto dell’Africa, forse<br />

fu il primo a diffondere l’enigmatico simbolo su tutto il continente.<br />

In una miniatura etiope del XI secolo, che è una rara rappresentazione del re Salomone in esplicita<br />

associazione con il nostro Nodo, il sovrano è seduto, mentre sta impugnando la spada, ma non è chiaro se<br />

la sta sguainando o riponendo nel fodero, sul quale sono decorati due Nodi di Salomone classici alternati a<br />

croci greche.<br />

Il Re Salomone. Disegno da miniatura del XI sec..<br />

Ms. 105, f. 127. Collezione A. d’Abbadie, Bibliothèque Nationale, Paris<br />

La Telab, cui aspirano i saggi etiopi che compilano le scritture talismaniche, non è altro che la Conoscenza<br />

del re Salomone, il quale la ricevette direttamente da Dio. Queste scritture, principalmente, consistono nei<br />

libri con preghiere, formule, sigilli, caratteri e calcoli necessari a realizzare i talismani, e nei rotoli di preghiera<br />

per curare e proteggere, composti in base alle necessità personali. L’esempio tratto da un rotolo del XVIII o<br />

XIX secolo, s’accompagna al testo di una preghiera usata dalle persone prossime a morire per eludere i<br />

demoni e le fiamme dell’Inferno. Il fedele, sdraiato ai piedi della Madonna, sostiene un rosario da preghiera<br />

che s’inserisce in uno dei riquadri della fascia ornamentale, tra quattro Nodi di Salomone chiusi.

Rotolo di preghiera etiope del XVIII o XIX secolo<br />

Il diffusissimo Nodo di Salomone, rappresentato innumerevoli volte sulle architetture di fango degli Hausa<br />

che vivono nel Niger, presso le popolazioni locali è inteso come “l’impronta del leone”, ed è usato nella<br />

campitura dei frontoni come simbolo di potenza. Secondo la tradizione, il Nodo è derivato dai motivi ricamati<br />

dei vestiti da cerimonia maschili ed è indicato anche come “il nome di Allah”, e in generale ricorda l’Islam,<br />

che in quelle terre è la religione ufficiale.<br />

Il Nodo di Salomone, nelle sue innumerevoli variazioni e con i tanti nomi che lo designano, si trova presente<br />

in modo diffuso e tuttora vitale in molte regioni del Mondo. La sua presenza, già consistente nelle forme più<br />

semplici, si moltiplica e si amplifica nelle parentele con gli intrecci, anche molto complessi, che a volte<br />

prendono origine ed enfasi da esso stesso. Le interpretazioni che gli artisti delle diverse culture ne hanno<br />

dato e continuano a dare, pur nelle personali e soggettive elaborazioni, ci dimostrano convincentemente<br />

della sua capacità di sopravvivenza e ci restituiscono chiaramente l’immagine della sua persistente valenza<br />

carica di sacralità, tanto che, emblematicamente, nel fonte battesimale di La Trinité, a Caen, in Francia (fine<br />

del XIX secolo), esso è stato scelto quale simbolo di Dio.<br />

Bibliografia essenziale:<br />

- Umberto Sansoni. <strong>IL</strong> <strong>NODO</strong> <strong>DI</strong> <strong>SALOMONE</strong>: Simbolo e Archetipo d’Alleanza, Electa, Milano,1998<br />

- L. Fratti, U. Sansoni, R. Scotti. <strong>IL</strong> <strong>NODO</strong> <strong>DI</strong> <strong>SALOMONE</strong>: Un simbolo nei millenni, Ananke, Torino, 2010<br />

In Internet:<br />

- “Nodo di Salomone”<br />

- “Solomon’s Knot”<br />

- “Noeud de Salomon”<br />

- “Salomon-Knoten”<br />

- “Nudo de Salomón”<br />

Settembre 2012<br />

Riccardo Scotti