N° 67 giugno 2009 - Giornale di Brescia

N° 67 giugno 2009 - Giornale di Brescia

N° 67 giugno 2009 - Giornale di Brescia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ESTRUSIONE - PRESSOCOLATA - FONDERIA - LAMINAZIONE - FINITURE - LAVORAZIONI MECCANICHE - SALDATURA - RICICLO<br />

metef-foundeq<br />

14-17 Aprile 2010<br />

Centro Fiera del Garda Montichiari <strong>Brescia</strong> Italy<br />

l’expo nr 1 nel mondo dei metalli<br />

INTERNATIONAL<br />

ALUMINIUM EXHIBITION<br />

8 th EDITION<br />

INTERNATIONAL<br />

FOUNDRY EQUIPMENT EXHIBITION<br />

5 th EDITION<br />

Due eventi un grande<br />

appuntamento internazionale<br />

in costante sviluppo:<br />

una occasione unica<br />

per incontrarsi e fare business.<br />

Segreteria Organizzativa: EDIMET SPA,<br />

via <strong>Brescia</strong> 117 25018 Montichiari (BS) Italy<br />

Ph. +39 030 9981045 Fax +39 030 9981055<br />

info@metef.com<br />

Patrocinatori:<br />

AIB - AIFM - AIM - AITAL - AMAFOND - ASSOFOND<br />

ASSOMET - CCIAA BS - CEMAFON - CIAL - EAA - ESTAL<br />

FACE - FEDERFINITURA - IIS - OEA - QUALITAL - UNCSAAL<br />

www.metef.com<br />

adnord.it

BRESCIA<br />

ICERCHE<br />

R<br />

Rivista trimestrale e<strong>di</strong>ta a cura<br />

del consorzio Inn.Tec. Srl<br />

con sede in <strong>Brescia</strong>, Piazza Paolo VI, 16<br />

p.iva e c.f. 030<strong>67</strong>310171<br />

Direzione amministrativa e redazione<br />

via Branze, 45 - <strong>Brescia</strong><br />

www.inntec.it<br />

e-mail info@inntec.it<br />

Direttore responsabile<br />

Romano Miglietti<br />

Direttore e<strong>di</strong>toriale<br />

Romano Miglietti<br />

Comitato <strong>di</strong> redazione<br />

Alberto Albertini<br />

Max Bontempi<br />

Angelo Borgese<br />

Maurizio Covri<br />

Alessandro Marini<br />

Silvio Zucchi<br />

Coor<strong>di</strong>namento redazione<br />

Federica Zaccaria<br />

Stampa<br />

Arti Grafiche Apollonio<br />

<strong>Brescia</strong><br />

Prezzi Italia<br />

fascicolo Euro 4,00<br />

abbonamento annuo Euro 12,00<br />

Prezzi Estero<br />

fascicolo Euro 6,00<br />

abbonamento annuo Euro 18,00<br />

spe<strong>di</strong>zione in abbonamento postale,<br />

70% filiale <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

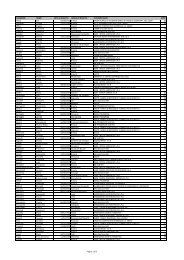

SOMMARIO<br />

4<br />

5<br />

7<br />

11<br />

14<br />

18<br />

21<br />

24<br />

26<br />

32<br />

35<br />

39<br />

44<br />

48<br />

Momenti Inn.Tec.<br />

Romano Miglietti<br />

E<strong>di</strong>toriale<br />

Alberto Albertini<br />

Borgy Corner<br />

Angelo Borgese<br />

<strong>Brescia</strong>-Milano: 52 minuti<br />

Alessandro Marini<br />

ASM, strumento <strong>di</strong> sviluppo<br />

Silvano Danesi<br />

• Gli anni del teleriscaldamento:<br />

intuito e innovazione<br />

a servizio del territorio<br />

• Renzo Capra,<br />

una vita per l’energia<br />

Federica Zaccaria<br />

Oltre l’Entropia:<br />

quando l’energia <strong>di</strong>venta forma<br />

Stefano Rabolli Pansera<br />

Recupero energetico e biogas:<br />

Progeco, ovvero il valore<br />

della filiera per l’efficienza<br />

delle rinnovabili<br />

Fabio Pelizzari<br />

Au<strong>di</strong>t energetico: il primo passo<br />

verso l’efficienza energetica<br />

Vittorio Bellicini, Simone Zanoni,<br />

Lucio Zavanella<br />

La terza generazione<br />

del fotovoltaico<br />

Angelo Borgese<br />

La pollina: da costo aziendale<br />

a risorsa economica<br />

Maria Chiesa e Giovanna Gagliotti<br />

Idrogeno, “fuel cell”<br />

e utilizzi in ambito automotive<br />

Lorenzo Sbaraini<br />

Fonti rinnovabili:<br />

incentivi al futuro<br />

Marco Tabla<strong>di</strong>ni<br />

ASAP SMF: il prodotto<br />

come servizio “vitamina”<br />

delle nuove sfide competitive<br />

Associati sostenitori<br />

<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> Ricerche<br />

bieffe<br />

MERAS<br />

VALENTI<br />

Soci sostenitori

4 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />

BRESCIA<br />

ICERCHE<br />

R<br />

Gentile lettore,<br />

Momenti Inn.Tec.<br />

prosegue in questo numero la pubblicazione <strong>di</strong> contributi che hanno nel tema<br />

‘Energia’ l’elemento <strong>di</strong> comune interesse, sia pur con angolazioni e approcci molto<br />

<strong>di</strong>versi.<br />

E’ superfluo sottolineare la valenza strategica <strong>di</strong> questa tematica e degli impatti<br />

che sempre più prepotentemente continua ad avere sulla nostra vita. Impatti che<br />

potrebbero costituire lo spunto per dare corpo alle iniziative <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione e <strong>di</strong>ffusione<br />

dell’innovazione e della ricerca sul territorio che oggi rappresentano la<br />

mission del Consorzio INN.TEC., in linea con gli obiettivi della sua compagine sociale<br />

formata da più <strong>di</strong> 130 imprese che rappresentano la Comunità bresciana degli<br />

Innovatori.<br />

La strutturazione <strong>di</strong> queste iniziative <strong>di</strong> promozione dell’innovazione - che vedono<br />

poi nel CSMT il soggetto deputato a coagulare anche gli interessi degli attori istituzionali<br />

sensibili allo sviluppo tecnologico della nostra provincia - è certamente<br />

un’operazione impegnativa, perché richiede un investimento in termini <strong>di</strong> sostegno<br />

e in termini <strong>di</strong> apporto <strong>di</strong> idee; ma è l’unica che attribuisce valore e senso <strong>di</strong><br />

appartenenza ai nostri Consorziati.<br />

Su questo filone <strong>di</strong> maggior sensibilizzazione relativamente a tematiche che potranno<br />

offrire opportunità competitive per le nostre imprese, si articola lo sviluppo<br />

futuro delle attività <strong>di</strong> INN.TEC., assegnando a <strong>Brescia</strong> Ricerche l’importante<br />

ruolo <strong>di</strong> strumento <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione tecnico-scientifica dell’innovazione.<br />

Romano Miglietti

EDITORIALE 5<br />

E<strong>di</strong>toriale<br />

<strong>di</strong> Alberto Albertini<br />

Leggo i titoli dell’agenda <strong>di</strong> un convegno in America: “Environment,<br />

Safety, Energy, Cost Saving”, cioè “Ambiente, Sicurezza,<br />

Energia, Riduzione dei costi”. Poi però basta visitare le loro<br />

aziende manifatturiere e si scopre una notevole incuria, i macchinari<br />

sono obsoleti e inadeguati. Le conseguenze <strong>di</strong> questo anomalo<br />

“State of the industry” (altro titolo ricorrente per capire l’effettivo<br />

stato <strong>di</strong> crisi più che del settore), sono gli sprechi economici ed<br />

energetici, nonché il pericolo per gli operatori.<br />

“Energia” è una parola magica che ricorre sulla bocca <strong>di</strong> tutti: pare ad<strong>di</strong>rittura<br />

terapeutica quando si crede che basti nominarla per risolvere<br />

tutti i problemi. Rimbalza ovunque, in<strong>di</strong>fferentemente dalla<br />

geografia e dal settore, in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che sia seguita<br />

da misure concrete. In Italia è spesso declinata in inglese per renderla<br />

più incisiva. Non vorrei sostituirmi all’impertinente, ma spero<br />

non si verifichi anche da noi la stessa situazione contrad<strong>di</strong>ttoria<br />

americana: molta conversazione, ma minima azione. Mi ha stupito<br />

leggere che in Italia c’è stata un’accelerazione improvvisa nell’impiego<br />

delle energie alternative. Ad esempio nel fotovoltaico siamo<br />

secon<strong>di</strong> solo alla Spagna. Come al solito ci adeguiamo per ultimi alle<br />

norme europee, siamo restii ad accogliere una nuova regola o una<br />

tecnologia innovativa, ma poi per fortuna acceleriamo come nessun<br />

altro sa fare, recuperando in breve tempo le <strong>di</strong>fferenze e i ritar<strong>di</strong>. Lo<br />

facciamo spesso senza un aiuto governativo, senza un vero incentivo,<br />

appesantiti dalla burocrazia. Quando mi trovo in Germania - forse<br />

la nazione con il maggiore sviluppo nelle tecnologie collegate alla<br />

produzione o al risparmio <strong>di</strong> energia - mi rendo conto della nostra<br />

reale arretratezza. Ma non parlo solo <strong>di</strong> tecnologia. Parlo anche <strong>di</strong><br />

come quel Paese ha saputo mutare le abitu<strong>di</strong>ni, i meto<strong>di</strong> costruttivi,<br />

l’organizzazione generale, affinché tutto e tutti si muovano e lavorino<br />

con un medesimo obiettivo. Serve dunque anche un cambio culturale,<br />

soprattutto nel nostro Paese dove la parola energia per ora è<br />

molto impiegata negli spot delle tariffe, o come sinonimo <strong>di</strong> vitalità,<br />

il sintomo <strong>di</strong> una giovinezza eterna che inseguono tutti a qualsiasi<br />

età. Si parla ancora poco <strong>di</strong> attenzione alla natura, <strong>di</strong> tutela del territorio.<br />

Non c’è un’analisi complessiva, una strategia più ampia, un<br />

“padre <strong>di</strong> famiglia” che risolva i contrasti e stabilisca alcune regole,<br />

anche se non potranno sod<strong>di</strong>sfare tutti. Prevale l’euforia e il delirio<br />

del fare, del produrre e del costruire. “Stiamo costruendo il futuro” è<br />

il motto contemporaneo più <strong>di</strong>ffuso. Sì, ma quale? Non a caso la parola<br />

“cultura” viene dal verbo latino “colere”, coltivare. Nel film Matrix<br />

gli umani sono fonte <strong>di</strong> energia elettrica per le macchine, ogni corpo<br />

è una piccola pila mantenuta in vita artificialmente per dare energia<br />

alle macchine che hanno preso il controllo <strong>di</strong> un mondo apocalittico,<br />

perennemente oscurato e inquinato. Oggi la Terra è Terra <strong>di</strong> nessuno,<br />

➙

6 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />

Ho letto che energia è sinonimo <strong>di</strong> libertà e che la liberalizzazione dell'energia mi avrebbe<br />

concesso una maggiore libertà <strong>di</strong> scelta, ma non sono riuscito a scegliere liberamente un<br />

nuovo fornitore che mi mettesse in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> risparmiare sul costo dell'energia;<br />

l'economia del Paese è ancora poco competitiva, perché il costo dell'energia è<br />

quattro/cinque volte superiore a quello <strong>di</strong> altre nazioni europee ed anche <strong>di</strong>eci/venti volte<br />

più alto <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> altri "competitor", ma il Governo ha detto che sta provvedendo e, con<br />

l'avvento del nucleare, dal 2014 potremo cominciare a risparmiare.<br />

Nel frattempo, visto che il prezzo <strong>di</strong> un barile <strong>di</strong> petrolio è meno della metà <strong>di</strong> quanto<br />

fosse l'anno scorso, portiamo pazienza e teniamo duro; siamo davvero fortunati a vivere<br />

in Italia ed i nostri partner in questo settore ci daranno sicuramente una mano.<br />

L' Enel ci <strong>di</strong>ce che sostiene i campionati mon<strong>di</strong>ali <strong>di</strong> nuoto ed il concerto allo Sta<strong>di</strong>o Olimpico<br />

<strong>di</strong> Tiziano Ferro ed ho saputo che riesce finalmente a ricavare energia elettrica<br />

dall'idrogeno; d'altro canto l'Eni, che non è da meno in tema <strong>di</strong> sponsorizzazioni <strong>di</strong> gran<strong>di</strong><br />

eventi come la mostra <strong>di</strong> Tiziano e del Tintoretto a Venezia, ci fa sapere che il suo<br />

amministratore sta firmando importanti accor<strong>di</strong> che permettono al nostro sistema Paese <strong>di</strong><br />

avere scorte <strong>di</strong> gas e metano per molti anni. E<strong>di</strong>son, intanto, prepara una tessera<br />

personalizzata con la quale possiamo comperare gasolio, energia elettrica, metano e tante<br />

altre belle cose con uno sconto del 20% e prezzi bloccati per i prossimi ventiquattro mesi.<br />

Quasi quasi penso che essere amico <strong>di</strong> queste gran<strong>di</strong> aziende ci farà risparmiare anche<br />

sui costi del pieno <strong>di</strong> benzina e sulla ricarica del telefonino; poi mi accorgo che, sebbene il<br />

momento economico non sia tra i più rosei, le performance in borsa <strong>di</strong> Enel, Eni ed E<strong>di</strong>son<br />

hanno degli aumenti che vanno dal +8,44% nell'ultimo mese al +65,89% dell'ultimo<br />

semestre. Nel frattempo, la nostre bollette sono un onere sempre più insostenibile….<br />

Che faccio? Glielo <strong>di</strong>co ad Enel, Eni ed E<strong>di</strong>son che non mi sento né libero né tutelato?<br />

L’Impertinente<br />

è la grande pila dalla quale succhiare energia senza sosta, incuranti<br />

degli effetti nel breve e soprattutto nel lungo termine. Consiglio una<br />

lettura terapeutica a tutti gli operatori del settore energia: “Giar<strong>di</strong>ni”<br />

<strong>di</strong> Robert Pogue Harrison (Fazi E<strong>di</strong>tore). Una lezione filosofica<br />

perché “nessuna rivoluzione potrà accelerare i tempi della germinazione<br />

o far fiorire il lillà prima <strong>di</strong> maggio”: alla fine il giar<strong>di</strong>niere è<br />

un saggio che dà più <strong>di</strong> quanto prenda (la medesima lezione dovrebbe<br />

valere in amicizia, nel matrimonio, nell’educazione…), che si sottomette<br />

alle leggi della natura, come raccomandavano gli antichi<br />

Greci abitanti del Cosmo. Non pecca <strong>di</strong> hybris, non <strong>di</strong>strugge il giar<strong>di</strong>no<br />

terreno e mortale che abita, perché così facendo <strong>di</strong>struggerebbe<br />

anche se stesso.

BORGY CORNER 7<br />

Borgy Corner<br />

<strong>di</strong> Angelo Borgese<br />

Micro e nanoclusters<br />

29 novembre 1991 la prestigiosa rivista scientifica internazionale<br />

“Science” titolava un suo importante fascicolo: “Engineering a small<br />

“Il<br />

world”, riferendosi al settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie.<br />

Molto prima, nel 1959, il grande fisico e Premio Nobel Richard Feynmann, riferendosi<br />

alle potenzialità della materia a <strong>di</strong>mensioni nanometriche, affermava:<br />

“There is plenty of room at the bottom”, che tradotto in modo non letterale<br />

vuol <strong>di</strong>re: “C’è un sacco <strong>di</strong> spazio là sotto”.<br />

Con questa frase Feymann intendeva affermare, “mettere l’accento sulle<br />

enormi potenzialità associate all’evoluzione verso sistemi e <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />

sempre più piccole”.<br />

In quegli anni si era solo agli inizi degli stu<strong>di</strong> e delle applicazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi<br />

con <strong>di</strong>mensioni dell’or<strong>di</strong>ne del “micron” ( 10-6 m) , nasceva la “microelettronica”,<br />

mentre ora è in atto il “salto” successivo <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> applicazioni verso<br />

il “nanometro” ( 10-9 m).<br />

Oggi i termini “micro e nanoclusters” sono generalmente utilizzati per descrivere<br />

aggregati <strong>di</strong> atomi che sono considerati troppo gran<strong>di</strong> per essere<br />

definiti delle “molecole”, ma troppo piccoli per essere assimilati a porzioni<br />

<strong>di</strong> cristalli; infatti, questi aggregati (“clusters”) non hanno la struttura tipica<br />

della materia allo stato massivo (“bulk”), con <strong>di</strong>mensioni cioè dalla<br />

decina <strong>di</strong> micron in su.<br />

In effetti, si cominciò ad occuparsi <strong>di</strong> particelle con <strong>di</strong>mensioni dell’or<strong>di</strong>ne delle<br />

decine <strong>di</strong> nanometri piuttosto presto, attorno al 1860, periodo in cui nasceva<br />

la chimica dei colloi<strong>di</strong>; tuttavia, come abbiamo detto, solo recentemente è<br />

stato possibile compiere stu<strong>di</strong> e ricerche su sistemi <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>mensioni.<br />

Il risultato <strong>di</strong> ciò è stata la scoperta <strong>di</strong> proprietà particolari che non sono riscontrabili<br />

né in aggregati molecolari né in strutture ben più estese come<br />

quelle in bulk.<br />

Proprio per questo tali aggregati si sono imposti all’attenzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />

<strong>di</strong>scipline quali la fisica, l’ingegneria, la chimica, la biologia e altre ancora.<br />

Parte della motivazione che conduce a stu<strong>di</strong>are il “cluster” è l’esigenza <strong>di</strong><br />

comprendere come le proprietà fisiche evolvono passando da un atomo ad<br />

una molecola ad un cluster ed, infine, alla materia allo stato massivo.<br />

Oggi si possono evidenziare due tipi <strong>di</strong> effetti legati alle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> questi<br />

aggregati: effetti intrinseci, <strong>di</strong>pendenti da specifici cambiamenti delle<br />

proprietà legate alla <strong>di</strong>mensione dell’aggregato e alla sua geometria ed effetti<br />

estrinseci, che riguardano le proprietà <strong>di</strong> superficie dovute al non più<br />

trascurabile rapporto superficie/volume.<br />

sintesi e caratterizzazione <strong>di</strong> cluster e nanostrutture con processi<br />

assistiti da plasma<br />

La sintesi <strong>di</strong> materiali e <strong>di</strong>spositivi basati su strutture nanometriche rappresenta<br />

un obiettivo strategico <strong>di</strong> primario interesse per la scienza e la tecnologia<br />

dei materiali. Se da un lato la realizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />

nanoscopiche costituisce la naturale e necessaria evoluzione nel campo<br />

della microelettronica, della sensoristica e della registrazione magnetica,<br />

dall’altro la creazione <strong>di</strong> nuovi materiali a partire da precursori su scala<br />

➙

8 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />

nanometrica sta aprendo nuove prospettive per applicazioni industriali,<br />

biome<strong>di</strong>che ed ambientali.<br />

Di particolare interesse per la microelettronica, l’ottica e la micromeccanica è<br />

quella classe <strong>di</strong> oggetti denominata cluster, costituita da aggregati atomici<br />

con un numero <strong>di</strong> componenti che va da qualche decina <strong>di</strong> atomi fino a qualche<br />

migliaio. Oggetti <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>mensioni presentano proprietà fisico-chimiche<br />

del tutto peculiari dovute alla coesistenza <strong>di</strong> effetti classici e quantistici.<br />

Un elenco delle applicazioni e degli sviluppi insiti nei nanomateriali richiederebbe<br />

uno spazio molto ampio; in questa sede ci limiteremo ad elencare alcuni<br />

degli esempi più significativi.<br />

Proprietà elettroniche<br />

Gli effetti <strong>di</strong> confinamento degli elettroni <strong>di</strong> valenza conferiscono ai nano aggregati<br />

inusuali caratteristiche ottiche lineari e non lineari che li rendono<br />

can<strong>di</strong>dati ideali per lo sviluppo <strong>di</strong> componenti opto elettronici, emettitori <strong>di</strong><br />

luce, materiali fotosensibili non-lineari, interruttori ottici, fibre ottiche.<br />

Proprietà magnetiche<br />

Sistemi metallici con granulometria iperfine esibiscono una elevatissima magnetoresistenza;<br />

ciò li rende interessanti per l’industria della registrazione<br />

magnetica.<br />

Catalisi<br />

Nano particelle <strong>di</strong> semiconduttori, metalli ed ossi<strong>di</strong> possono essere utilizzati<br />

per la realizzazione <strong>di</strong> catalizzatori, ceramiche e materiali compositi.<br />

Nano aggregati <strong>di</strong> carbonio<br />

Vastissimo interesse hanno suscitato i cluster <strong>di</strong> carbonio basati su strutture<br />

chiuse tri<strong>di</strong>mensionali in<strong>di</strong>cati come fullereni (il capostipite <strong>di</strong> questa classe<br />

<strong>di</strong> aggregati è l’ormai famoso C60). Essi costituiscono una forma allotropica<br />

del carbonio <strong>di</strong>versa da grafite e <strong>di</strong>amante con proprietà elettroniche e strutturali<br />

che li rendono particolarmente interessanti per una vastissima gamma<br />

<strong>di</strong> applicazioni. I fullereni sono i prototipi <strong>di</strong> una classe <strong>di</strong> nano strutture basate<br />

su singoli fogli grafitici dette “nano tubi” o “tubuleni”. Tali strutture sono<br />

l’equivalente su scala nanoscopica delle fibre <strong>di</strong> carbonio. Tra le applicazioni<br />

citeremo solo l’uso dei fullereni per la fabbricazione <strong>di</strong> batterie a stato solido<br />

e superconduttori ad alta temperatura, e dei nano tubi come elementi per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> conduttori uni <strong>di</strong>mensionali, punte per microscopi a effetto<br />

tunnel, nano antenne.<br />

Un altro elemento <strong>di</strong> interesse è l’uso dei fullereni come precursori <strong>di</strong> nuovi<br />

materiali a base <strong>di</strong> carbonio e <strong>di</strong> film “<strong>di</strong>amond-like”. Recentemente è stato<br />

inoltre <strong>di</strong>mostrato come fullereni possano essere usati per la carburizzazione<br />

<strong>di</strong> nano strutture e la creazione <strong>di</strong> micro componenti <strong>di</strong> Carburo <strong>di</strong> Silicio<br />

(SiC) integrati su chip preesistenti.<br />

Le tematiche <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong>pendono dal fatto che i meccanismi responsabili<br />

della formazione <strong>di</strong> nano aggregati sono tuttora poco compresi. Ciò rappresenta<br />

una severa limitazione allo sviluppo <strong>di</strong> tecnologie e materiali basati su<br />

tali sistemi. La maggior parte delle tecniche usate per la produzione <strong>di</strong> cluster<br />

fa ricorso alla produzione <strong>di</strong> un plasma dai materiali <strong>di</strong> cui si vogliono produrre<br />

gli aggregati; la termalizzazione e la condensazione delle particelle viene<br />

poi indotta con <strong>di</strong>versi sistemi (espansione a<strong>di</strong>abatica, mescolamento con<br />

un gas <strong>di</strong> buffer, etc.). Diventa quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> primaria importanza essere in grado<br />

<strong>di</strong> controllare le con<strong>di</strong>zioni del plasma <strong>di</strong> partenza, caratterizzarne le con<strong>di</strong>-<br />

➙

BORGY CORNER 9<br />

zioni e mettere in relazione tali con<strong>di</strong>zioni con i prodotti finali. Le tecniche<br />

più utilizzate per la produzione <strong>di</strong> plasmi precursori <strong>di</strong> cluster sono la vaporizzazione<br />

laser, in cui il materiale <strong>di</strong> interesse viene irraggiato con impulsi<br />

laser <strong>di</strong> alta potenza, o la creazione <strong>di</strong> un arco tra due elettro<strong>di</strong> del materiale<br />

<strong>di</strong> cui si vogliono produrre gli aggregati. Nelle moderne tecnologie <strong>di</strong> fabbricazione<br />

<strong>di</strong> film inorganici sottili e nano strutture, l’attivazione delle molecole,<br />

oltre che per via termica, può anche essere effettuata me<strong>di</strong>ante plasmi debolmente<br />

ionizzati; tale proce<strong>di</strong>mento prende il nome <strong>di</strong> deposizione chimica in<br />

fase <strong>di</strong> vapore assistita dal plasma (PACVD). Usualmente la scarica viene<br />

prodotta utilizzando linee <strong>di</strong> trasmissione a ra<strong>di</strong>ofrequenza o microonde terminate<br />

con opportuni sistemi <strong>di</strong> antenne. La PACVD costituisce una metodologia<br />

per la produzione <strong>di</strong> un elevato numero <strong>di</strong> materiali, quali il nitruro e<br />

l’ossido <strong>di</strong> silicio, che vengono usati come indurenti o isolanti. Tali materiali<br />

possono essere prodotti sia come film sottili che come aggregati.<br />

Materiali a base <strong>di</strong> carbonio <strong>di</strong> grande interesse industriale possono essere<br />

sintetizzati a partire da un plasma <strong>di</strong> tipo “glow <strong>di</strong>charge” attraverso la frammentazione<br />

<strong>di</strong> idrocarburi a basso peso molecolare come il metano e l’acetilene.<br />

Anche la produzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>meri C2 dalla frammentazione <strong>di</strong> C50 con la<br />

formazione <strong>di</strong> film <strong>di</strong> <strong>di</strong>amanti può essere condotta e controllata in un plasma<br />

<strong>di</strong> Ar/H2/C60.<br />

Processi metallurgici<br />

Nel campo dei materiali metallici sono stati prodotti materiali finalizzati ad usi<br />

precisi e specifici che per le loro caratteristiche (ad es. <strong>di</strong> resistenza meccanica<br />

ad elevata temperatura, <strong>di</strong> resistenza alla corrosione, del loro comportamento<br />

funzionale in determinati campi<br />

ben definiti) hanno raggiunto<br />

prestazioni <strong>di</strong> tutto rispetto. Peraltro,<br />

molto spesso si verifica il<br />

fatto che ad un alto valore tecnologico<br />

del bulk dei materiali<br />

non corrisponda un analogo favorevole<br />

comportamento rispetto<br />

all’interfaccia con l’esterno,<br />

come ad esempio:<br />

• la resistenza meccanica dei<br />

materiali per applicazioni ad<br />

elevata temperatura non può<br />

essere sfruttata appieno a mo-<br />

tivo della scarsa compatibilità<br />

con le con<strong>di</strong>zioni esterne;<br />

Nanocluster <strong>di</strong> oro<br />

• alcune applicazioni biome<strong>di</strong>che non possono essere fatte in quanto il contenuto<br />

<strong>di</strong> certi elementi presenti nei materiali non è tollerabile per particolari<br />

tipi <strong>di</strong> protesi;<br />

• la resistenza meccanica <strong>di</strong> molti materiali, necessaria per applicazioni in<br />

ambiente fortemente aggressivo, non permette il loro impiego a causa del<br />

comportamento chimico nei confronti dell’ambiente circostante.<br />

Anche in questo caso va evidenziato il nuovissimo campo delle nanoparticelle<br />

e delle nanofasi prodotte con tecnologia al plasma; materiali prodotti da queste<br />

basi avrebbero uno sviluppo incre<strong>di</strong>bile se fosse possibile una loro produzione<br />

economicamente valida. Di seguito alcuni esempi esplicativi.<br />

- Realizzazione <strong>di</strong> “coating” antiusura<br />

Le possibili applicazioni spaziano dai componenti meccanici alle protesi biome<strong>di</strong>cali.<br />

➙

10 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />

La deposizione <strong>di</strong> strati ad elevata durezza, e in alcuni casi con basso attrito, è<br />

ideale per particolari applicazioni in cui l’usura <strong>di</strong> parti meccaniche è critica.<br />

- Realizzazione <strong>di</strong> coating compatibili con l’ambiente esterno<br />

Deposizioni <strong>di</strong> materiali refrattari su metalli possono far crescere la vita dei<br />

componenti metallici a valori impensabili per i componenti in se stessi. Alcuni<br />

tipi <strong>di</strong> rivestimenti conferiscono al materiale la proprietà <strong>di</strong> renderlo compatibile<br />

con determinati ambienti. A titolo <strong>di</strong> esempio: certe protesi in leghe<br />

NiTi a memoria <strong>di</strong> forma non possono essere applicate in quanto il contenuto<br />

<strong>di</strong> nichel viene giu<strong>di</strong>cato pericoloso per la salute; un rivestimento opportunamente<br />

stu<strong>di</strong>ato potrebbe ovviare a tale inconveniente.<br />

- Realizzazione <strong>di</strong> componenti meccanici<br />

Il plasma può essere impiegato per la produzione <strong>di</strong> nanoparticelle de<strong>di</strong>cate<br />

alla produzione industriale <strong>di</strong> strutture meccaniche me<strong>di</strong>ante il semplice processo<br />

<strong>di</strong> formatura <strong>di</strong> polveri nanometriche senza dover ricorrere al doppio<br />

processo <strong>di</strong> sinterizzazione e coniatura. Anche nel caso <strong>di</strong> materiali ceramici<br />

o refrattari la loro sintesi, condotta in plasmi termici, è una tecnologia emergente<br />

per la produzione <strong>di</strong> polveri ultra fini e ultra pure per i processi <strong>di</strong> sinterizzazione<br />

in assenza <strong>di</strong> pressione. In particolare, le tecniche <strong>di</strong> produzione<br />

<strong>di</strong> polveri fini e <strong>di</strong> sinterizzazione senza pressione <strong>di</strong> ceramiche iperpure potranno<br />

generare rilevanti progressi nella produzione dei nuovi materiali superconduttori<br />

ad alta temperatura.<br />

Le necessità più urgenti risiedono nello sviluppo, nell’analisi, negli apparati<br />

<strong>di</strong>agnostici e nella progettazione <strong>di</strong> un semplice reattore adatto per la sintesi<br />

<strong>di</strong> polveri fini refrattarie <strong>di</strong> carburi, nitruri e ossi<strong>di</strong> metallici. La novità dei<br />

meto<strong>di</strong>, in parecchi casi, non ha ancora permesso <strong>di</strong> conoscere i limiti <strong>di</strong> tali<br />

tecnologie, ma si può affermare che ci si aspetta una nuova classe <strong>di</strong> materiali<br />

con caratteristiche eccezionali, impossibili da produrre attualmente.<br />

Materiali organici<br />

Il plasma offre anche nuove opportunità per la sintesi <strong>di</strong> materiali impossibili<br />

da produrre in reattori chimici convenzionali e che possono, invece, essere<br />

sintetizzati in un unico passaggio e deposti già nella forma <strong>di</strong> utilizzo finale,<br />

eliminando in tal modo <strong>di</strong>versi passaggi successivi <strong>di</strong> trattamento.<br />

Un esempio <strong>di</strong> quanto esposto è rappresentato dalla polimerizzazione in ambiente<br />

<strong>di</strong> plasma. Infatti, in particolari con<strong>di</strong>zioni, molecole monomeriche introdotte<br />

in un plasma possono polimerizzare con la produzione <strong>di</strong> polimeri<br />

che hanno caratteristiche non producibili nei convenzionali processi <strong>di</strong> polimerizzazione.<br />

Tale tipo <strong>di</strong> polimerizzazione può produrre sostanze in forma <strong>di</strong><br />

film sottili molto utili in applicazioni quali il coating <strong>di</strong> altri materiali, la costruzione<br />

<strong>di</strong> multistrati per i nastri da registrazione, etc. Nell’area biome<strong>di</strong>ca<br />

tale tecnica permetterà un ulteriore progresso nella ricopertura, con polimeri<br />

biocompatibili, <strong>di</strong> protesi, <strong>di</strong> parti impiantabili, <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostiche me<strong>di</strong>cali.<br />

Le <strong>di</strong>agnostiche per tali tipi <strong>di</strong> plasma consistono nella spettroscopia <strong>di</strong> emissione,<br />

nell’anemometria laser-Doppler, nella spettroscopia <strong>di</strong> fluorescenza indotta<br />

da laser e nella fotografia ad alta velocità. Le polveri refrattarie possono<br />

essere analizzate usando microscopia elettronica, <strong>di</strong>ffrazione a raggi X, BET e<br />

spettroscopia Auger.<br />

Dovrebbe essere inoltre sviluppata una modellistica per l’arco plasma, per il<br />

plasma-jet così come per i reattori a plasma a ra<strong>di</strong>ofrequenza; un’altra parte<br />

<strong>di</strong> modelli andrebbe sviluppata relativamente all’iniezione <strong>di</strong> particelle, al loro<br />

moto, riscaldamento, fusione e alle loro evaporazione nel plasma tenendo<br />

conto delle possibili reazioni chimiche, del brusco raffreddamento (quenching)<br />

e della formazione <strong>di</strong> prodotti finali”.

BRESCIA-MILANO: 52 MINUTI 11<br />

<strong>Brescia</strong>-Milano:<br />

52 minuti<br />

<strong>di</strong> Alessandro Marini<br />

Ho lavorato tutta la vita nei servizi, ma ho sempre amato il truciolo.<br />

Un’affermazione un pò sibillina, <strong>di</strong>te voi? Me ne rendo conto e voglio<br />

spiegarmi…<br />

Da ingegnere meccanico quale sono provo nostalgia per il progetto e la costruzione<br />

<strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> fisico. Una nostalgia dovuta al mio DNA bresciano,<br />

basata sul “fare” e sul “costruire” qualcosa che si possa guardare, toccare,<br />

annusare; un’attitu<strong>di</strong>ne ra<strong>di</strong>cata, che fa parte del nostro patrimonio<br />

genetico.<br />

Da qui nasce la voglia <strong>di</strong> fare impresa della gente bresciana, che in questo<br />

momento <strong>di</strong> riflessione sull’economia mon<strong>di</strong>ale rappresenta il punto <strong>di</strong> appoggio<br />

del nostro sviluppo territoriale. Come ha scritto <strong>di</strong> recente Marco<br />

Fortis*, l’Italia, nonostante sia bistrattata in tutte le classifiche economiche,<br />

è sempre al secondo posto in Europa per tutto quanto riguarda l’economia<br />

reale, quella dell’agricoltura e dell’impresa. Quella cioè che produce veramente<br />

la ricchezza <strong>di</strong> un Paese, creandola dalle materie prime e con il lavoro<br />

e non solo trasformandola da una natura all’altra. Ed ecco che automaticamente<br />

torniamo al concetto che ha fatto da tema al precedente numero della<br />

rivista e che in questa seconda puntata verrà ulteriormente approfon<strong>di</strong>to: il<br />

legame fra lavoro ed energia. Abbiamo presentato casi aziendali importanti,<br />

all’avanguar<strong>di</strong>a, sintomatici dell’alleanza tra energia e impresa sul territorio<br />

bresciano. Ma parlando <strong>di</strong> energia e territorio locale ci è sembrato doveroso<br />

rendere in qualche modo omaggio ad ASM, un’impresa che ha occupato un<br />

ruolo importante nella crescita della nostra economia territoriale e <strong>di</strong> cui ripercorriamo<br />

la storia, raccontando al contempo anche la storia degli uomini<br />

che attraverso geniali intuizioni, tenacia e soprattutto lavoro durissimo,<br />

hanno contribuito a costruirla: Alfredo Giarratana, Bruno Boni, Gianfranco<br />

Rossi e soprattutto Renzo Capra.<br />

Un innovatore pro<strong>di</strong>gioso, quest’ultimo, che ha saputo trasformare le idee<br />

visionarie <strong>di</strong> Gianfranco Rossi in realtà, prendendo il coraggio a due mani e<br />

portando avanti una sfida meravigliosa a costo <strong>di</strong> scavare per decenni nella<br />

città, affrontando il malumore dei citta<strong>di</strong>ni, pur <strong>di</strong> realizzarla. Ha poi consolidato<br />

il successo in un’impresa che ha creato ricchezza vera nella città, sublimando<br />

quell’associazione con l’impresa energivora dei materiali che è la<br />

più <strong>di</strong>ffusa sul nostro territorio.<br />

Nel momento in cui <strong>Brescia</strong> perde la sua figlia più bella dandola in sposa ad<br />

un principe straniero è importante mettere un punto fermo sulla storia <strong>di</strong><br />

ASM e soprattutto su quella <strong>di</strong> questi ultimi formidabili 30 anni. Gli errori<br />

che ci sono stati – e che probabilmente hanno creato le basi per lo spostamento<br />

dei centri decisionali nel capoluogo lombardo – sono anche figli <strong>di</strong><br />

un modo <strong>di</strong> operare risoluto che ha permesso la creazione del valore e che<br />

ha fatto <strong>di</strong> ASM l’impresa che tutto il mondo ci ha invi<strong>di</strong>ato.<br />

Valore oggi in mano, <strong>di</strong> fatto, ai cugini milanesi. Poco male. Perché nella sfida<br />

globale dei territori la partita la giochiamo nella stessa squadra.<br />

➙

12 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />

<strong>Brescia</strong>-Milano:<br />

52 minuti<br />

Tuttavia un po’ duole non poter più contare tra le “nostre” un modello eccellente<br />

d’impresa vissuto come servizio al territorio. Il passaggio “ad maiora”<br />

della nostra ASM lascia sicuramente uno spazio, <strong>di</strong>rei un buco, un vuoto<br />

nell’alleanza per lo sviluppo economico sul territorio, che dovrà essere colmato<br />

da chi saprà raccogliere le istanze delle imprese e capire a fondo i loro<br />

bisogni.<br />

Noi come <strong>Brescia</strong> Ricerche cercheremo <strong>di</strong> fare la nostra parte: dal prossimo<br />

numero avremo una nuova rubrica fissa de<strong>di</strong>cata ad energia e territorio che<br />

ci permetterà <strong>di</strong> continuare il <strong>di</strong>alogo iniziato con questi due numeri speciali<br />

per <strong>di</strong>vulgare e <strong>di</strong>ffondere temi scientifici, tecnologici ed economici inerenti<br />

il mondo dell’energia, per creare una finestra su un settore in tumultuosa<br />

evoluzione.<br />

Chiudo segnalando un altro “figlio” della nostra <strong>Brescia</strong> che sta lanciando<br />

un’iniziativa <strong>di</strong> ampio respiro su scala internazionale. Stefano Rabolli Pansera,<br />

giovane architetto bresciano ormai <strong>di</strong> casa a Londra, docente presso la<br />

prestigiosa scuola della Architectural Association, si è trovato a ragionare<br />

sul tema della forma e dell’energia: secondo lui gli architetti hanno per troppo<br />

tempo lasciato agli ingegneri il dominio della tematica energetica nell’ambito<br />

delle costruzioni e delle opere civili. Il risultato è che il tema energetico<br />

gestito dagli ingegneri ha dato origine a realizzazione estremamente<br />

funzionali, ma sicuramente non belle.<br />

Muovendo da questi pensieri Rabolli Pansera ha ideato un progetto affascinante<br />

che, con il patrocinio della Architectural Association e della Biennale<br />

<strong>di</strong> Venezia, vuole riannodare i fili tra forma ed energia, nella ricerca <strong>di</strong> un<br />

nuovo para<strong>di</strong>gma tra energia, arte e architettura.<br />

Nell’articolo all’interno della rivista abbiamo voluto dare spazio a questo<br />

nuovo modo <strong>di</strong> vedere il tema energetico, che sviluppa una innovativa interazione<br />

tra scienza, forma e funzione.<br />

Terremo d’occhio questo esercizio e daremo ancora spazio all’architetto Rabolli<br />

Pansera nei prossimi numeri, per i futuri aggiornamenti del caso. Anche per<br />

non <strong>di</strong>menticare che non c’è limite agli orizzonti che si vogliono scoprire. <br />

* (Sole 24 ore, 11 <strong>giugno</strong> <strong>2009</strong>)

L’UNIONE FA LA FORZA<br />

DEUTSCHLAND<br />

UK<br />

ESPAÑA SL<br />

INDIA<br />

USA, INC.<br />

CANADA LTD.<br />

www.bonomi.it<br />

© BONOMI GROUP <strong>2009</strong> - Tutti i <strong>di</strong>ritti riservati - All rights reserved

14 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />

La storia dell’Azienda Servizi Municipalizzati <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, attualmente<br />

confluita in A2A, è intimamente connessa a quella<br />

della capacità progettuale e realizzativa delle classi <strong>di</strong>rigenti<br />

locali, che oggi appare, a <strong>di</strong>re il vero, appannata. Capacità progettuale<br />

e realizzativa delle quali l’ASM è stata, spesso, elemento<br />

<strong>di</strong> eccellenza. Ci sono, in particolare, due perio<strong>di</strong> nei<br />

quali questa attitu<strong>di</strong>ne si è esplicata: la fine dell’Ottocento e<br />

quella della ricostruzione e poi del boom economico successivo<br />

alla seconda guerra mon<strong>di</strong>ale. Si tratta <strong>di</strong> due momenti storici<br />

nei quali gli uomini che hanno governato <strong>Brescia</strong> hanno<br />

espresso la capacità <strong>di</strong> accettare le sfide del futuro.<br />

L’era del liberale e massone Zanardelli:<br />

nasce l’ASM<br />

Il primo riferimento è agli anni del primo periodo unitario,<br />

quando a <strong>Brescia</strong> governava Giuseppe Zanardelli. Nel primo<br />

decennio unitario il Comune fu retto dai liberali moderati e<br />

successivamente, dal 1870 e per circa 25 anni, dagli zanardelliani,<br />

che seppero governare alleandosi con garibal<strong>di</strong>ni e ra<strong>di</strong>cali.<br />

In quegli anni <strong>Brescia</strong> si allargò, inglobando Mompiano,<br />

San Bartolomeo, Sant’Alessandro, San Nazaro. Venne approvato<br />

un nuovo piano regolatore per l’esterno della città, che<br />

<strong>di</strong>ede luogo a una ridefinizione del territorio. In quegli anni si<br />

assistette ad un grande sforzo per l’istruzione: nel 1888, a soli<br />

11 anni dall’introduzione della scuola elementare obbligatoria<br />

e gratuita per tre anni, in città e in provincia erano attive 1.183<br />

scuole con 48 mila allievi, pari all’85% dei fanciulli in età dell’obbligo.<br />

<strong>Brescia</strong> passava dall’essere una realtà agricola all’industria.<br />

Nell’ultimo ventennio del secolo l’industria bresciana<br />

decollò e qui si vede la capacità progettuale e <strong>di</strong> governo delle<br />

classi <strong>di</strong>rigenti, accompagnata da gran<strong>di</strong> opere infrastrutturali.<br />

Siamo negli anni in cui si elettrifica la città e si costruiscono le<br />

tramvie tra <strong>Brescia</strong>, Orzinuovi, Gargnano, Tavernole, Idro. Nel<br />

1883 viene costruita la linea ferroviaria <strong>Brescia</strong>-Parma e nel<br />

frattempo, con il completamento del tratto tra Rovato e Treviglio,<br />

<strong>Brescia</strong> viene collegata a Milano senza passare per Bergamo.<br />

Nel 1885 parte la linea ferroviaria <strong>Brescia</strong>-Iseo, costruita<br />

in soli due anni e poi, subito dopo, viene realizzata la Iseo-Ro-<br />

ASM,<br />

strumento <strong>di</strong> sviluppo<br />

Silvano Danesi<br />

vato. In provincia, in pochi anni, si contano 179 chilometri <strong>di</strong><br />

ferrovia in attività. Nel 1890 l’industria bresciana conta 23 mila<br />

occupati. Nel 1907, sul finire dell’era zanardelliana (Giuseppe<br />

Zanardelli muore nel 1903), <strong>Brescia</strong> sceglie, con referendum<br />

popolari, <strong>di</strong> municipalizzare le tramvie e l’energia elettrica.<br />

Nel 1908 nasce l’Azienda Servizi Municipalizzati.<br />

L’era Boni: l’ASM accompagna<br />

ricostruzione e crescita<br />

Veniamo al secondo dei perio<strong>di</strong> citati: il dopoguerra. E’<br />

qui che nasce la <strong>Brescia</strong> del ferro e dell’acciaio. La tra<strong>di</strong>zione<br />

della meccanica ha ra<strong>di</strong>ci più antiche, come quella<br />

del tessile.<br />

Alla fine del conflitto bellico <strong>Brescia</strong> dovette fare i conti con<br />

una <strong>di</strong>struzione consistente del suo patrimonio abitativo. Nel<br />

solo capoluogo mancavano all’appello 600 fabbricati, mentre<br />

1.500 erano gravemente danneggiati e 4 mila erano intaccati<br />

in forma lieve dai bombardamenti. Le famiglie che chiedevano<br />

assistenza erano 7 mila, per un totale <strong>di</strong> 28 mila persone. A<br />

questo quadro desolante deve aggiungersi quello della <strong>di</strong>soccupazione,<br />

che nell’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra crebbe in modo<br />

esponenziale. I <strong>di</strong>soccupati risultavano 35.100 nel 1945, dei<br />

quali ben 30 mila dell’industria; nel 1946 erano saliti a 36.189,<br />

nel 1947 a 41.345 e nel 1948 raggiungevano la cifra <strong>di</strong> 63.009.<br />

La <strong>di</strong>soccupazione raggiunse la sua punta massima nel 1949,<br />

quando i senza lavoro iscritti all’ufficio <strong>di</strong> collocamento raggiunsero<br />

quota 71.489 unità. Gran parte dei <strong>di</strong>soccupati dell’industria<br />

veniva dal settore metalmeccanico, che sentiva i<br />

contraccolpi della fine della guerra, dopo aver subito un’espansione<br />

forzata dal 1938 in avanti. Un dato dà il senso <strong>di</strong><br />

quanto grande fosse stato il boom dovuto agli eventi bellici: il<br />

numero degli addetti delle do<strong>di</strong>ci maggiori aziende per la lavorazione<br />

delle armi era passato, dal 1938 al 1945, da 8.258 a<br />

28.350 unità, mentre gli addetti complessivi all’industria erano<br />

arrivati nel 1945 a 130 mila. La riduzione degli occupati fu<br />

altrettanto consistente del rapido aumento degli stessi, con la<br />

per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> circa 40-50 mila posti <strong>di</strong> lavoro. Si poneva, allora,<br />

un immenso problema <strong>di</strong> riconversione. Gli anni Cinquanta<br />

➙

ASM, STRUMENTO DI SVILUPPO 15<br />

furono, pertanto, un decennio volto alla ricostruzione e un periodo<br />

<strong>di</strong> gran<strong>di</strong> trasformazioni. Nell’e<strong>di</strong>lizia prevalse la ricostruzione,<br />

nelle aziende la riconversione e l’ammodernamento,<br />

nelle campagne una razionalizzazione che indusse migliaia <strong>di</strong><br />

braccianti ad inurbarsi e a <strong>di</strong>ventare, da villici e conta<strong>di</strong>ni, citta<strong>di</strong>ni<br />

e operai. Nel corso del decennio la città e la provincia<br />

mutarono profondamente. Nell’imme<strong>di</strong>ata periferia citta<strong>di</strong>na,<br />

per accogliere i molti immigrati dalla campagna, sorsero i<br />

quartieri nuovi, che si chiamarono Lamarmora, Primo Maggio.<br />

Padre Marcolini e<strong>di</strong>ficò i suoi “villaggi”. A S. Bartolomeo<br />

sorsero le case per i profughi dalmati. La rete filoviaria si estese,<br />

collegando i nuovi agglomerati urbani. La città sanò le sue<br />

ferite e aprì il <strong>di</strong>battito sul nuovo piano regolatore. Questo il<br />

quadro. Qui c’è Bruno Boni. Qui c’è una stagione politica singolare.<br />

Lo sviluppo del secondo dopoguerra fu, come nel periodo<br />

zanardelliano, accompagnato da gran<strong>di</strong> intuizioni, progettazioni,<br />

realizzazioni e tra queste, in primo luogo, la creazione,<br />

si può <strong>di</strong>re la rifondazione, dell’ASM, per dare l’energia<br />

sufficiente alle piccole e me<strong>di</strong>e aziende che avevano ripreso a<br />

marciare e alla città che si espandeva. L’Azienda decise <strong>di</strong> costruire,<br />

alla fine del 1957, la centrale elettrica <strong>di</strong> Cassano d’Adda,<br />

ma a pensare un’azienda autoproduttrice furono Bruno<br />

Boni, Libero Dordoni e l’ingegner Giovanni Rosani, <strong>di</strong>rettore<br />

generale dal 1951. L’iniziativa non fu <strong>di</strong> facile avvio, in considerazione<br />

della presenza della Società Elettrica <strong>Brescia</strong>na, che<br />

gestiva gran parte delle utenze sul territorio e con la quale i<br />

rapporti erano da qualche tempo tesi. Nel 1950 le utenze risultavano<br />

essere aumentate, rispetto a cinque anni prima, del<br />

78% e i rapporti tra le due società furono regolamentati, dal<br />

1946 al 1951, da convenzioni provvisorie. Nel 1955, dopo anni<br />

<strong>di</strong> braccio <strong>di</strong> ferro sui carichi <strong>di</strong> fornitura, la SEB aveva chiamato<br />

in giu<strong>di</strong>zio l’ASM, chiedendo il risarcimento dei danni<br />

subiti a causa dell’eccesso <strong>di</strong> prelievi. La comunità bresciana, e<br />

in particolare la Municipalizzata, non poterono più eludere il<br />

problema <strong>di</strong> garantire alla città ed al suo sviluppo l’autosufficienza<br />

e nel 1957 si cominciò a <strong>di</strong>scutere con l’AEM, l’Azienda<br />

Elettrica Milanese, la costruzione <strong>di</strong> Cassano D’Adda. Va notato<br />

in proposito, senza entrare nei particolari della lunga<br />

vertenza con la SEB, che quando si costruì nel 1961 la centrale<br />

<strong>di</strong> Cassano D’Adda, in Italia si stava <strong>di</strong>scutendo <strong>di</strong> nazionalizzazione,<br />

secondo un’impostazione che il 6 <strong>di</strong>cembre del<br />

1962 portò all’istituzione dell’ENEL. <strong>Brescia</strong>, con la sua strategia<br />

<strong>di</strong> alleanze, remava controcorrente, ma l’impostazione <strong>di</strong><br />

Boni, Dordoni e Rosani si mostrò alla lunga vincente. Progettualità,<br />

dunque, ma anche coraggio <strong>di</strong> essere una voce fuori<br />

dal coro.<br />

La capacità <strong>di</strong> non essere autarchici<br />

e <strong>di</strong> attrarre intelligenze<br />

Bruno Boni, che spesso la cronaca ha <strong>di</strong>pinto come uomo della<br />

brescianità, sindaco autarchico, governatore delle Gallie, alieno<br />

ai richiami della Capitale, mostrò, al contrario, la sua capacità<br />

<strong>di</strong> grande apertura chiedendo a Libero Dordoni, presidente della<br />

Municipalizzata, <strong>di</strong> trovare sul mercato delle competenze un<br />

uomo capace <strong>di</strong> fare dell’azienda lo strumento adatto allo sviluppo<br />

della città e della provincia. Dordoni trovò Gianfranco<br />

Rossi, che arrivò a <strong>Brescia</strong> nel <strong>giugno</strong> del 1960, in un quadro<br />

economico e sociale in rapida evoluzione. La fase della ricostruzione<br />

era finita. I bollettini della Camera <strong>di</strong> Commercio scrivevano<br />

<strong>di</strong> un afflusso abbondante e regolare delle materie prime e<br />

semilavorate e <strong>di</strong> normale <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> forze energetiche a<br />

prezzi generalmente invariati, nonché <strong>di</strong> un vivace ritmo lavorativo<br />

delle aziende trasformatrici e in particolare nell’e<strong>di</strong>lizia.<br />

<strong>Brescia</strong> aveva dovuto affrontare problemi <strong>di</strong> riconversione industriale<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni maggiori <strong>di</strong> ogni altra zona simile, ma<br />

lo sviluppo industriale bresciano si era <strong>di</strong>mostrato assai vivace.<br />

Il processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione dell’industria nella Bassa <strong>Brescia</strong>na,<br />

zona fino ad allora prevalentemente agricola, fu notevole, con<br />

l’effetto, non secondario, <strong>di</strong> un riequilibrio del territorio e <strong>di</strong> un<br />

freno all’esodo della manodopera che, per le sue proporzioni<br />

(10 mila persone in 10 anni) stava mettendo a rischio l’assetto<br />

<strong>di</strong> intere aree della provincia. Bruno Boni, in un intervento sul<br />

<strong>Giornale</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> datato 21 aprile 1963, <strong>di</strong>pingeva l’andamento<br />

economico della provincia, come un “meraviglioso sforzo<br />

produttivo”. Il quadro che veniva presentato era dunque <strong>di</strong><br />

grande <strong>di</strong>namicità, ma aveva mo<strong>di</strong>ficato ra<strong>di</strong>calmente gli assetti<br />

socio-economici della realtà provinciale ed aveva causato<br />

sconvolgimenti <strong>di</strong> grande portata nella vita <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> persone.<br />

Per dare una risposta all’inurbamento <strong>di</strong> una massa consistente<br />

<strong>di</strong> lavoratori, l’attività e<strong>di</strong>lizia assunse caratteri <strong>di</strong> particolare<br />

<strong>di</strong>namicità. Dal 1956 all’agosto del 1960 privati, cooperative<br />

ed enti pubblici costruirono in città complessivamente<br />

44.482 vani utili <strong>di</strong> abitazione. Un contributo essenziale al raggiungimento<br />

<strong>di</strong> uno standard abitativo che desse sod<strong>di</strong>sfazione<br />

alla fame <strong>di</strong> case indotta dai danni della guerra, dallo sviluppo<br />

economico e dallo spostamento <strong>di</strong> masse ingenti <strong>di</strong> lavoratori<br />

dalle campagne verso i centri urbani, lo <strong>di</strong>ede l’iniziativa <strong>di</strong> padre<br />

Ottorino Marcolini, che con la sua cooperativa “La Famiglia”,<br />

nata nel 1954, in pochi anni costruì villaggi attorno alla<br />

città e in alcuni centri della provincia. Se l’e<strong>di</strong>lizia rappresenta<br />

negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta uno dei settori<br />

più <strong>di</strong>namici, non <strong>di</strong> meno si può <strong>di</strong>re <strong>di</strong> gran parte dei comparti<br />

dell’economia provinciale. La gamma delle produzioni offerte<br />

era ampia. Si andava dalle industrie estrattive (minerali <strong>di</strong><br />

ferro, fluorina, marmo) alle industrie alimentari (casearia, molitoria,<br />

enologica). Uno dei comparti storici era rappresentato<br />

dalle industrie tessili (filati <strong>di</strong> lana, <strong>di</strong> cotone e <strong>di</strong> seta, tessuti <strong>di</strong><br />

lana e <strong>di</strong> cotone, calze, coperte, feltri per cartiere). Le cartiere<br />

nel 1957 producevano 640 mila quintali <strong>di</strong> carta e cartone. Una<br />

presenza considerevole facevano registrare anche l’industria<br />

della trasformazione dei minerali non metallici (cemento, calce,<br />

laterizi) e l’industria elettrica, che nel 1957 produsse 1.123 milioni<br />

<strong>di</strong> Kwh. La colonna portante dell’industria locale era rappresentata<br />

dall’industria metallurgica e meccanica. Un dato<br />

tuttavia, ben più degli altri, dà l’idea della profon<strong>di</strong>ssima trasformazione<br />

avvenuta in quegli anni: tra il 1951 e il 1961 il red<strong>di</strong>to<br />

pro capite ebbe un incremento del 91%.<br />

Lo sviluppo affiancato dalle gran<strong>di</strong> opere<br />

Anche in questo caso, come alla fine dell’Ottocento, lo sviluppo<br />

fu accompagnato da gran<strong>di</strong> opere. I collegamenti <strong>di</strong>ventarono<br />

più efficienti. Venne raddoppiata l’autostrada <strong>Brescia</strong>-<br />

➙

16 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />

Bergamo, entrò in funzione la Serenissima, che collegò la realtà<br />

bresciana con il Veneto, e fu finanziata dall’Anas la tangenziale<br />

a sud della città. In un quadro <strong>di</strong> grande espansione produttiva<br />

e <strong>di</strong> travolgente <strong>di</strong>namismo sociale, alla compagine<br />

amministrativa che guidava la città si pose il problema <strong>di</strong> adeguare<br />

gli strumenti a <strong>di</strong>sposizione. I Servizi Municipalizzati<br />

erano un’azienda artigianale, a misura della città anteguerra:<br />

un’azienda sempre gestita al meglio, cresciuta <strong>di</strong> pari passo<br />

con le esigenze, con uno staff manageriale familiare. I rapporti<br />

con la città erano <strong>di</strong> vicinato. Le filovie che avevano soppiantato<br />

i vecchi tram non avevano ancora da fare i conti con il boom<br />

dell’automobile, sopravvenuto in parallelo allo sviluppo economico.<br />

Il gas aveva già rubato terreno alle forme tra<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong><br />

riscaldamento, ma i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> produzione erano antiquati.<br />

Dopo la guerra il gasometro era stato ricostruito e rimodernato<br />

e dal 1952 il consiglio comunale aveva deciso la metanizzazione<br />

della città: <strong>Brescia</strong> fu tra le prime, insieme a Cremona,<br />

Piacenza e Lo<strong>di</strong>, ad utilizzarlo. Il metano mise in pensione il<br />

gas, ma l’espansione della città, la costruzione dei villaggi<br />

Marcolini, l’inurbamento <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> operai provenienti dalle<br />

campagne avevano costretto i Servizi Municipalizzati ad<br />

estendere la rete. La metanizzazione, in ogni caso, aveva marciato<br />

a ritmi serrati, pulendo i cieli della città. La centrale <strong>di</strong><br />

Cassano D’Adda era ormai una decisione presa, così come<br />

l’autoproduzione. Ora si trattava <strong>di</strong> prendere una società che<br />

aveva fatto il suo dovere e <strong>di</strong> metterla al passo dei tempi: un<br />

passo <strong>di</strong> corsa, a tratti un galoppo.<br />

Gianfranco Rossi, un manager per la città<br />

La vecchia impostazione artigianale non bastava più. Bruno<br />

Boni e Libero Dordoni giunsero pertanto alla decisione <strong>di</strong><br />

andare a cercare, come si <strong>di</strong>rebbe oggi “sul mercato”, un ma-<br />

nager che avesse esperienza, cultura, apertura al nuovo, visione<br />

internazionale; ovvero, doti capaci <strong>di</strong> immettere nuova<br />

linfa nell’azienda comunale. Gianfranco Rossi, nato a Bologna<br />

il 15 <strong>giugno</strong> 1916, laureato in ingegneria, libero docente<br />

<strong>di</strong> costruzioni idrauliche all’Università <strong>di</strong> Bologna, funzionario<br />

al Comune <strong>di</strong> Bologna dal 1947 al 1949 e <strong>di</strong>rigente tecnico<br />

dell’Azienda municipalizzata del gas e dell’acqua <strong>di</strong> Bologna<br />

dal 1948 al 1959, aveva tutte le caratteristiche per rivestire il<br />

ruolo che i due amministratori bresciani gli volevano assegnare.<br />

In più, e non è poco, Rossi era un uomo dalla spiccata<br />

intelligenza, dotato <strong>di</strong> una cultura eclettica, pignolo al punto<br />

giusto e, soprattutto, capace <strong>di</strong> senso della misura. Cocciuto<br />

nel perseguire gli obiettivi, preciso fino allo sfinimento nel<br />

cercare le soluzioni migliori, aveva la capacità <strong>di</strong> mettere in<br />

campo tutte le forze necessarie per vincere, ma non per stravincere<br />

o per farsi indebolire in estenuanti guerre <strong>di</strong> posizione.<br />

Al suo arrivo chi lo ebbe al fianco si rese subito conto che<br />

era uomo puntiglioso nel <strong>di</strong>fendere le sue posizioni, ma anche<br />

capace <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azioni, incline a ricercare sempre un punto<br />

<strong>di</strong> accordo. Con i sindacati conduceva lunghe ed estenuanti<br />

trattative, facendo le ore piccole a cui era abituato, essendo<br />

un animale notturno. Alla fine, però, prevaleva sempre l’intesa.<br />

Così fu anche per i contenziosi che l’azienda aveva<br />

aperti con altre società e con il fisco. In poco tempo Rossi riportò<br />

tutto in or<strong>di</strong>ne, eliminando le croste del passato e lucidando<br />

la macchina aziendale. Nell’azienda immise uno stile<br />

nuovo, trasformando lo staff <strong>di</strong>rigente, “procedurizzando” le<br />

operazioni, mutando l’approccio con i problemi e con la città<br />

da artigianale e familiare, in manageriale ed aziendale. In<br />

pochi anni anche l’operatività cambiò decisamente marcia.<br />

Nel 1961 era entrata in funzione la centrale termoelettrica <strong>di</strong><br />

Cassano D’Adda e nel 1962 venne inaugurata una nuova sottostazione<br />

a Est, in via Lucio Fiorentini, che completava l’anello<br />

intorno alla città per la fornitura <strong>di</strong> energia elettrica. La<br />

➙

ASM, STRUMENTO DI SVILUPPO 17<br />

città andava, nel frattempo, illuminandosi “a giorno”, con<br />

nuovi meto<strong>di</strong> che rendevano più sicura la percorrenza notturna.<br />

Nel 1962, per evitare <strong>di</strong> essere soggetti alle multe che<br />

l’ENI imponeva alle aziende <strong>di</strong>stributrici del gas quando superavano<br />

i quantitativi concordati, Rossi fece realizzare un<br />

impianto <strong>di</strong> aria propanata, che consentiva, come si <strong>di</strong>ce in<br />

gergo, <strong>di</strong> “tagliare le punte”, ossia <strong>di</strong> inserire gas in rete in<br />

aggiunta al metano quando i consumi erano eccessivi rispetto<br />

alle normali forniture. Per la città e per i Servizi Municipalizzati<br />

questo impianto significò maggiore autonomia, un<br />

accresciuto potere contrattuale e un indubbio risparmio.<br />

Sempre nel 1962, sulla via maestra tracciata dall’alleanza con<br />

l’AEM, <strong>Brescia</strong> registrò l’accoglimento dei suoi progetti in<br />

campo energetico con l’autorizzazione, firmata dal ministro<br />

Colombo, a costruire in collaborazione con Verona e Vicenza<br />

(poi ritiratasi) una nuova centrale elettrica a Salionze. La<br />

nuova pelle dell’azienda, ormai definita in termini manageriali,<br />

acquistò visibilità anche fisica con l’inaugurazione, il 7<br />

aprile 1963, della nuova sede dei reparti tecnici ed operativi.<br />

Nello stesso anno vennero sperimentati nuovi tubi in plastica<br />

per la rete del metano e si <strong>di</strong>ede inizio ai lavori <strong>di</strong> costruzione,<br />

in via San Donino, a nord della città, <strong>di</strong> un nuovo deposito<br />

per le filovie e i bus. Il vecchio deposito <strong>di</strong> via Donegani<br />

era ormai insufficiente e si apprestava ad andare in pensione,<br />

come molti dei suoi ospiti. In poco tempo, infatti, i<br />

vecchi filobus vennero soppiantati. Il deposito <strong>di</strong> via San Donino<br />

venne completato in un anno e solo tre anni dopo, nel<br />

19<strong>67</strong>, l’ultimo filobus in servizio, dopo trentacinque anni <strong>di</strong><br />

attività filoviaria, si avviava all’ultimo viaggio. Dal 1960 al<br />

1964 la rete del gas acquisì 11 mila nuove utenze e nello stesso<br />

periodo vennero posati 80 chilometri <strong>di</strong> nuove tubature.<br />

Gli acquedotti servirono, nello stesso periodo, 3 mila utenti<br />

in più, con la posa <strong>di</strong> 65 chilometri <strong>di</strong> rete. Le autofilovie<br />

avevano raggiunto 20 linee, con 87 vetture in servizio giornaliero.<br />

L’opera <strong>di</strong> Rossi appariva ormai come uno sforzo costante<br />

<strong>di</strong> innovazione e <strong>di</strong> adeguamento, che dava i suoi frutti<br />

in modo visibile. L’Azienda gestiva il servizio dell’acqua,<br />

quello del gas, quello dell’energia elettrica e i trasporti. Nel<br />

1966 entrò in funzione la nuova centrale <strong>di</strong> Salionze, che sarebbe<br />

stata inaugurata ufficialmente nel luglio del 1968 dal<br />

ministro Giulio Andreotti, che ne aveva appoggiato la costruzione,<br />

in sintonia con le linee d’azione <strong>di</strong> Boni, <strong>di</strong> Dordoni e<br />

<strong>di</strong> Rossi. L’elettrodotto Salionze-<strong>Brescia</strong> fu messo sotto tensione<br />

a 130 mila volt nel 1966. L’Azienda, nel frattempo, si<br />

era andata informatizzando e la sua acclarata strutturazione<br />

manageriale venne premiata per la migliore relazione al bilancio.<br />

Una nuova filosofia organizzativa<br />

per i servizi pubblici<br />

Rossi rappresentò un’immissione benefica <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong>rigenziale,<br />

tecnica, progettuale.<br />

In quegli anni c’era anche la voglia <strong>di</strong> guardare lontano, <strong>di</strong> capire<br />

il nuovo che maturava altrove. Rossi, negli anni della sua<br />

permanenza a <strong>Brescia</strong>, non aveva mai smesso <strong>di</strong> progettare, <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong>are, <strong>di</strong> avviare nuove idee sui binari della sperimentazio-<br />

ne. Uomo <strong>di</strong> ampie vedute, dalle frequentazioni internazionali<br />

intense, il <strong>di</strong>rettore dell’Azienda aveva messo nel cassetto una<br />

notevole quantità <strong>di</strong> progetti, ma soprattutto aveva elaborato<br />

l’idea <strong>di</strong> fondo, il filo conduttore sul quale si sarebbe mossa l’azienda<br />

negli anni a venire. Meglio <strong>di</strong> lui stesso nessuno può<br />

rendere l’idea <strong>di</strong> questa impostazione <strong>di</strong> fondo. A Mosca, dove<br />

tenne la relazione alla VII Conferenza mon<strong>di</strong>ale dell’energia<br />

nell’agosto 1968, Rossi <strong>di</strong>sse: “Necessita concepire in forma<br />

decisamente <strong>di</strong>versa la strutturazione tecnico-funzionale dei<br />

servizi pubblici, facendo largo impiego dei moderni concetti <strong>di</strong><br />

produttività, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione ottimale, d’organizzazione orizzontale,<br />

che hanno recentemente dato, e stanno dando, tanti<br />

copiosi frutti nel mondo dell’industria moderna. Soprattutto<br />

l’organizzazione orizzontale rappresenta un elemento nuovo<br />

nel settore dei pubblici servizi e costituisce una grande promessa<br />

per il contenimento dei costi. La produzione, il trasporto<br />

e la <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica, del gas combustibile<br />

e dell’acqua potabile, la raccolta e l’incenerimento dei rifiuti<br />

soli<strong>di</strong> urbani, la <strong>di</strong>stribuzione del calore in interi quartieri citta<strong>di</strong>ni<br />

per uso riscaldamento civile o a zone industriali, se esaminati<br />

nelle <strong>di</strong>verse fasi operative, presentano funzioni tra loro<br />

simili o complementari che consentono, in un esercizio congiunto,<br />

la possibilità <strong>di</strong> elevare notevolmente i ren<strong>di</strong>menti<br />

energetici, <strong>di</strong> sfruttare più razionalmente gli eventuali sottoprodotti,<br />

<strong>di</strong> elevare l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione della mano d’opera,<br />

sempre più costosa per l’evolversi del progresso sociale, e <strong>di</strong><br />

eliminare infine i doppioni con i conseguenti sprechi <strong>di</strong> mano<br />

d’opera, <strong>di</strong> mezzi tecnici e <strong>di</strong> denaro. Il principio dell’organizzazione<br />

orizzontale, in rapporto alla natura delle funzioni e dei<br />

momenti operativi effettivamente necessari sull’intiero quadro<br />

dell’attività aziendale, e non ripartitamente per i <strong>di</strong>versi settori<br />

interessati, trova una proficua applicazione negli impianti a<br />

scopo multiplo per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica, gas, acqua<br />

e calore, quivi inclusi i processi per l’incenerimento dei rifiuti<br />

sol<strong>di</strong> urbani”. L’ASM, che deve le sue fortune anche ad un<br />

altro amministratore eccellente come Cesare Trebeschi e a un<br />

tecnico “d’importazione” altrettanto buono come Renzo Capra,<br />

ha una storia continua <strong>di</strong> iniezioni <strong>di</strong> know-how esterno, unito<br />

a virtù locali.<br />

La capacità <strong>di</strong> fare sistema<br />

Abbiamo preso in considerazione due esperienze, quella della<br />

fine dell’Ottocento e quella del dopoguerra. Due mon<strong>di</strong> tra loro<br />

<strong>di</strong>versi, ma accomunati da una classe <strong>di</strong>rigente capace e da<br />

uomini che hanno saputo dare a <strong>Brescia</strong> il meglio <strong>di</strong> sé. C’è un<br />

ulteriore elemento <strong>di</strong> riflessione sul quale vale la pena soffermarsi:<br />

la capacità <strong>di</strong> fare sistema anche dal punto <strong>di</strong> vista sociale.<br />

Nell’un caso e nell’altro la politica seppe assumersi l’onere<br />

della <strong>di</strong>alettica sociale. Nella stagione <strong>di</strong> Zanardelli nacquero,<br />

numerose, le società <strong>di</strong> mutuo soccorso, promosse dai socialisti,<br />

successivamente dai cattolici, ma anche, ed è significativo,<br />

dagli stessi zanardelliani. Nella stagione <strong>di</strong> Boni la Loggia<br />

fu il centro della me<strong>di</strong>azione politica dei conflitti sociali: prima<br />

quelli esplosi nelle campagne, poi quelli relativi al mondo produttivo<br />

industriale. La classe <strong>di</strong>rigente, insomma, seppe accompagnare<br />

lo sviluppo anche me<strong>di</strong>andone i conflitti.

18 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />

Fino alla fine degli anni ’60 ASM ha rincorso lo sviluppo<br />

della città e della provincia. L’opera del Prof.<br />

Rossi ha permesso <strong>di</strong> mettere l’Azienda al passo con la<br />

città e soprattutto ha posto le basi per il salto in avanti<br />

che l’ha portata a <strong>di</strong>ventare il valore principale della<br />

città. Teleriscaldamento e termoutilizzatore sono state<br />

intuizioni immaginate in quegli anni, ma che hanno<br />

richiesto trent’anni per essere completamente realizzate.<br />

A partire dagli anni ‘60 si assiste poi a una forte riorganizzazione<br />

dei servizi pubblici bresciani, caratterizzata in<br />

particolare da una decisa - e decisiva - spinta alla scelta<br />

energetica. L’avvio della centrale termoelettrica <strong>di</strong> Salionze<br />

garantisce una maggiore in<strong>di</strong>pendenza energetica del<br />

territorio e la municipalizzazione della nettezza urbana<br />

nel 1964 genera l’occasione per ripensare in modo innovativo,<br />

e per l’epoca assolutamente visionario, i servizi del<br />

territorio.<br />

Nel 1964 si affaccia sul palcoscenico della municipalizzata<br />

un attore che <strong>di</strong>venterà protagonista in<strong>di</strong>scusso della storia<br />

<strong>di</strong> ASM fino ai giorni nostri, forte <strong>di</strong> un’esperienza <strong>di</strong><br />

produzione, ma anche <strong>di</strong> commercializzazione dell’elettricità<br />

ed esperto <strong>di</strong> centrali termoelettriche. Si tratta <strong>di</strong><br />

Renzo Capra, chiamato alla <strong>di</strong>visione energia della municipalizzata<br />

dal <strong>di</strong>rettore generale <strong>di</strong> allora, Gianfranco<br />

Rossi, proprio per supportare al meglio l’avviamento della<br />

centrale <strong>di</strong> Salionze: le basi del teleriscaldamento prima e<br />

del termoutilizzatore poi sono state gettate. Chissà se il<br />

prof. Rossi aveva già visto nell’ingegnere piacentino, formatosi<br />

all’ENI <strong>di</strong> Enrico Mattei, l’uomo fondamentale per<br />

realizzare le sue idee e garantire la crescita e lo sviluppo<br />

<strong>di</strong> ASM...<br />

Abbiamo ripercorso la storia <strong>di</strong> quest’avventura proprio<br />

con l’aiuto dell’ing. Capra, raccogliendo i suoi ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

quegli anni formidabili.<br />

Gli anni<br />

del teleriscaldamento:<br />

intuito e innovazione<br />

a servizio del territorio<br />

Federica Zaccaria<br />

Parola d’or<strong>di</strong>ne: in<strong>di</strong>pendenza efficiente<br />

del territorio<br />

Come abbiamo ricordato, in seguito alla municipalizzazione<br />

della nettezza urbana nel ‘64, nasce l’opportunità <strong>di</strong><br />

produrre elettricità autonomamente utilizzando i rifiuti.<br />

E’ proprio sul tema dell’autosufficienza che insiste Rossi<br />

in un suo <strong>di</strong>scorso in occasione del congresso mon<strong>di</strong>ale<br />

sull’energia <strong>di</strong> Mosca, alla fine degli anni ‘60: la visione è<br />

quella <strong>di</strong> rendere un territorio autosufficiente dal punto <strong>di</strong><br />

vista energetico realizzando una filiera <strong>di</strong> servizi che, concatenandosi<br />

fra loro, avrebbero garantito in<strong>di</strong>pendenza<br />

energetica ed efficienza operativa per la città generando<br />

capitale sociale e valore per il territorio.<br />

L’esempio era dato dai Paesi nor<strong>di</strong>ci, dove impianti per<br />

ottenere acqua calda esistevano già (un esempio su tutti,<br />

la prima centrale a elettricità-vapore costruita a Berlino e<br />

risalente ad<strong>di</strong>rittura alla fine del 1800).<br />

Il termoutilizzatore era già un’idea, ma all’epoca si scontrava<br />

con significativi vincoli tecnici che ne impe<strong>di</strong>vano <strong>di</strong><br />

fatto la realizzazione: l’inquinamento prodotto dalla combustione<br />

dei rifiuti e soprattutto la garanzia <strong>di</strong> stabilità dei<br />

carichi nell’utilizzo del calore che negli impianti <strong>di</strong> teleriscaldamento<br />

varia in modo sostanziale tra estate e inverno.<br />

Questi ostacoli non hanno tuttavia smorzato la volontà<br />

degli uomini <strong>di</strong> ASM, che hanno sfruttato ogni occasione<br />

per perseguire il loro obiettivo.<br />

La prima <strong>di</strong> queste occasioni viene fornita dalla costruzione<br />

della nuova area urbana <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> Due. Gli ideatori <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

Due ed i tecnici <strong>di</strong> ASM iniziano a pensare alla concreta<br />

realizzazione <strong>di</strong> un progetto pilota, comprendente un unico<br />

impianto per il riscaldamento dell’intera zona. Il progetto<br />

prende avvio nel 1972 con una caldaia provvisoria che servì<br />

da “canovaccio” su cui ingegneri, tecnici e maestranze poterono<br />

farsi le ossa. Un anno dopo, nel ‘73, si alza il tiro pene-<br />

➙

GLI ANNI DEL TELERISCALDAMENTO: INTUITO E INNOVAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO 19<br />

trando nel cuore della città attraverso la ferrovia e arrivando<br />

in Piazza Vittoria nel 1975; <strong>Brescia</strong> Due aveva cessato il<br />

suo sviluppo, si passava alla conquista del centro storico.<br />

La rivoluzione del calore<br />

Teleriscaldamento, ovvero portare il calore negli e<strong>di</strong>fici citta<strong>di</strong>ni<br />

attraverso una rete <strong>di</strong> tubi all’interno dei quali far<br />

scorrere acqua calda. Una pratica, come accennato, già nota<br />

e applicata in <strong>di</strong>versi Paesi del nord, ma mai utilizzata<br />

prima in una nazione dal clima temperato come la nostra.<br />

Non a caso, è proprio una società svedese - la Energie<br />

Konsult - a coa<strong>di</strong>uvare i tecnici <strong>di</strong> ASM, permettendo <strong>di</strong><br />

superare i vincoli iniziali che causarono ritar<strong>di</strong> nella realizzazione<br />

del teleriscaldamento.<br />

Siamo dunque arrivati al 1975, periodo in cui a guidare la città<br />

c’è il sindaco Bruno Boni (l’anno successivo arriverà Cesa-<br />

Renzo Capra, una vita per l’energia<br />

re Trebeschi, altro sindaco “amico” <strong>di</strong> ASM), mentre il cuore<br />

progettuale, realizzativo e gestionale è sempre Renzo Capra,<br />