RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Liceo Classico ...

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Liceo Classico ...

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Liceo Classico ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

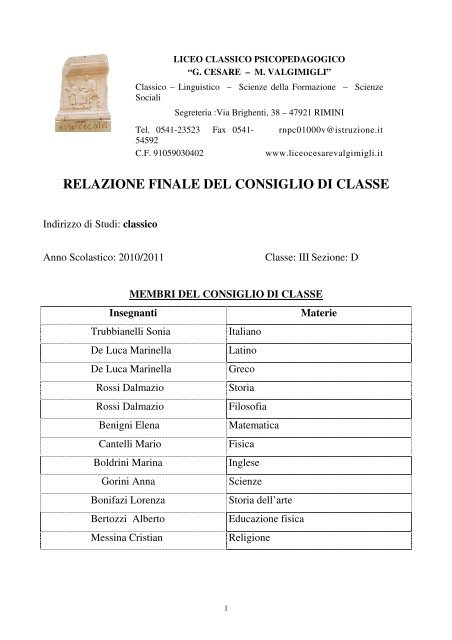

LICEO CLASSICO PSICOPEDAGOGICO<br />

“G. CESARE – M. VALGIMIGLI”<br />

<strong>Classico</strong> – Linguistico – Scienze della Formazione – Scienze<br />

Sociali<br />

Segreteria :Via Brighenti, 38 – 47921 RIMINI<br />

Tel. 0541-23523 Fax 0541-<br />

54592<br />

rnpc01000v@istruzione.it<br />

C.F. 91059030402 www.liceocesarevalgimigli.it<br />

<strong>RELAZIONE</strong> <strong>FINALE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CONSIGLIO</strong> <strong>DI</strong> <strong>CLASSE</strong><br />

Indirizzo di Studi: classico<br />

Anno Scolastico: 2010/2011 Classe: III Sezione: D<br />

MEMBRI <strong>DEL</strong> <strong>CONSIGLIO</strong> <strong>DI</strong> <strong>CLASSE</strong><br />

Insegnanti Materie<br />

Trubbianelli Sonia Italiano<br />

De Luca Marinella Latino<br />

De Luca Marinella Greco<br />

Rossi Dalmazio Storia<br />

Rossi Dalmazio Filosofia<br />

Benigni Elena Matematica<br />

Cantelli Mario Fisica<br />

Boldrini Marina Inglese<br />

Gorini Anna Scienze<br />

Bonifazi Lorenza Storia dell’arte<br />

Bertozzi Alberto Educazione fisica<br />

Messina Cristian Religione<br />

1

PROFILO <strong>DEL</strong>LA <strong>CLASSE</strong><br />

La classe presenta un quadro mediamente positivo per quello che riguarda il profitto,<br />

ma assai eterogeneo per quanto concerne l’interesse per gli argomenti svolti nelle<br />

varie discipline, sia umanistico-letterarie che scientifiche.<br />

A un gruppo (maggioritario!) di alunni che ha partecipato attivamente ai lavori<br />

scolastici se ne è affiancato uno che non ha mostrato la stessa partecipazione e<br />

sensibilità. Tuttavia, a parere del Consiglio di classe ciò è dovuto più a un<br />

atteggiamento di “sfida” che a vero disinteresse, più all’ostentazione di<br />

un’esuberanza indirizzata verso altre preoccupazioni, altri interessi che a un autentico<br />

menefreghismo nei confronti delle proposte culturali. D’altra parte, non è mai venuto<br />

meno nella maggior parte uno spiccato senso del dovere per il lavoro svolto. Va<br />

altresì evidenziato il fatto che tale atteggiamento ha comunque talvolta creato un<br />

clima nella classe che non è stato sempre facile da gestire.<br />

Nel corso degli anni c’è stato un sensibile miglioramento nella crescita culturale e<br />

umana. Soprattutto da questo ultimo punto di vista, è opportuno rilevare la buona<br />

disponibilità nei confronti di alunni ripetenti provenienti da altre sezioni, consentendo<br />

loro di inserirsi bene e di instaurare buoni rapporti di collaborazione e di aiuto<br />

reciproco. Tale maturità è poi emersa in alcune situazioni extra-scolastiche, come per<br />

esempio le gite scolastiche, ricevendo spesso l’encomio di persone e istituzioni<br />

esterne alla scuola. La componente maschile, pur numericamente inferiore e in virtù<br />

della forte personalità di alcuni alunni, ha determinato in misura rilevante l’atmosfera<br />

della classe. Non sono mancati per questo momenti di tensione, sia tra i ragazzi<br />

(soprattutto con la componente femminile) sia tra questi e gli insegnanti. Tali<br />

momenti, però , sono sempre stati superati, grazie soprattutto alla disponibilità al<br />

dialogo da parte tanto degli alunni che dei docenti.<br />

Va inoltre evidenziato il fatto che il loro attivismo li ha resi partecipi alla vita<br />

dell’Istituto nella sue varie forme: negli organi istituzionali (assemblee, Consiglio di<br />

Istituto, Consulta provinciale), nell’attività teatrale e in quelle ricreative in genere.<br />

2

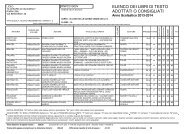

STORIA <strong>DEL</strong>LA <strong>CLASSE</strong><br />

1° ANNO<br />

2° ANNO<br />

3° ANNO<br />

4° ANNO<br />

5° ANNO<br />

COMPOSIZIONE ESITI<br />

ISCRITTI RITIRATI O<br />

TOTALE n° 26<br />

(ripetenti n° /<br />

provenienti da altre scuole n°/)<br />

TOTALE n° 26<br />

(ripetenti n° /<br />

provenienti da altre scuole n°/)<br />

TOTALE n° 26<br />

(ripetenti n° 2<br />

da altre scuole n°/)<br />

TOTALE n° 27<br />

(ripetenti n° 4<br />

provenienti da altre scuole n°/)<br />

TOTALE n° 27<br />

(ripetenti n° 1<br />

provenienti da altre scuole n° 1)<br />

TRASFERITI<br />

TOTALE n° /<br />

TOTALE n° /<br />

TOTALE n° 1<br />

TOTALE n° 2<br />

TOTALE n°/<br />

3<br />

RESPINTI PROMOSSI<br />

TOTALE n° /<br />

TOTALE n° 2<br />

TOTALE n° 2<br />

TOTALE n°/<br />

TOTALE n° 26<br />

(rimandati n°…)<br />

TOTALE n° 24<br />

(rimandati n°…)<br />

TOTALE n° 23<br />

(rimandati n°…)<br />

TOTALE n° 25<br />

(rimandati n°…)<br />

PIANO <strong>DI</strong> STU<strong>DI</strong>O <strong>DEL</strong>LA <strong>CLASSE</strong> (espresso in numero di ore settimanali)<br />

MATERIE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO<br />

Italiano 5 5 4 4 4<br />

Latino 5 5 4 4 4<br />

Greco 4 4 3 3 3<br />

Inglese 3 3 3 3 3<br />

Storia 2 2 3 3 3<br />

Geografia 2 2<br />

Filosofia 3 3 3<br />

Matematica 4 4 3 3 3<br />

Fisica 2 3<br />

Scienze 4 3 2<br />

Arte 1 1 2<br />

Educazione fisica 2 2 2 2 2<br />

Religione 1 1 1 1 1

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE<br />

(uscite didattiche, viaggi d’istruzione, attività autogestite, scuola-lavoro)<br />

1° anno<br />

Visita al “Museo degli Etruschi” (Verucchio). Viaggio di istruzione a Pompei-Ercolano e a<br />

Paestum.<br />

2° anno<br />

Viaggio di istruzione a Recanati. Visita alla “Domus del chirurgo” (Rimini). Viaggio di<br />

istruzione a Ravenna. Visione di Il fu Mattia Pascal (spettacolo teatrale). Settimana bianca a<br />

Pejo.<br />

3° anno<br />

Visita della mostra su Canova a Forlì. Viaggio di istruzione in Grecia. Lezioni sul Medioevo<br />

nella sala del Museo civico di Rimini.<br />

4° anno<br />

Visita nella Biblioteca di Rimini. Viaggio di istruzione per mostra di pittura contemporanea a<br />

Ferrara (Palazzo dei diamanti). Visione dell’ Edipo re a Cattolica). Visita al castello<br />

Malatestiano. Viaggio di istruzione a Colmar – Strasburgo – Bruges – Bruxelles.<br />

5° anno<br />

Giornata al Pio Manzù. Visita all’aeroporto per lezioni sulla “guida sicura”. Partecipazione al<br />

“Salone della giustizia”. Visita alla mostra di matematica (<strong>Liceo</strong> scientifico privato). Viaggio<br />

di istruzione a Roma. Visita, con lezione, sulle “Foibe”. Spettacolo teatrale su “Kant” di<br />

Alessandro Gassman. Visita alla mostra “Impressionismo vs. Salon”.<br />

4

ATTIVITÀ VOLTE AD ARRICCHIRE L’OFFERTA FORMATIVA (5° ANNO)<br />

Lezione di Davide Rondoni su Baudelaire.<br />

Partecipazione al “Progetto Teatro” gestito dalla scuola con la compagnia “Arte da parte”<br />

con rappresentazione finale dello spettacolo Allargo.<br />

Partecipazione al corso di preparazione ai test universitari per l’accesso alla facoltà di<br />

medicina.<br />

Partecipazione al corso di storia della musica.<br />

Partecipazione al “Progetto Memoria” organizzato dal Comune di Rimini, conclusosi con un<br />

viaggio studio a Berlino.<br />

5

FINALITÀ EDUCATIVE<br />

• Promuovere la conoscenza di sé e della realtà esterna<br />

• Promuovere relazioni interpersonali corrette e serene<br />

• Promuovere la consapevolezza della propria e delle altrui tradizioni<br />

• Promuovere l’accesso al pensiero razionale e l’affinamento della sensibilità estetica<br />

• Promuovere un utilizzo evoluto del linguaggio, come strumento di comunicazione ed<br />

espressione personale<br />

• Promuovere la partecipazione quotidiana al lavoro didattico<br />

• Promuovere la partecipazione alla gestione democratica del <strong>Liceo</strong>, anche attraverso le<br />

strutture a tal fine previste<br />

OBIETTIVI <strong>DI</strong>DATTICI TRASVERSALI<br />

• Capacità di attuare un approccio unitario alla cultura, pur nella pluralità di linguaggi e<br />

discipline<br />

• Capacità di acquisire, giovandosi dei consigli e delle competenze dei docenti un adeguato<br />

metodo di studio<br />

• Capacità di utilizzare e applicare i diversi linguaggi<br />

• Capacità di ricerca autonoma e personale<br />

ATTIVITÀ CURRICOLARI: si vedano gli allegati dei singoli insegnanti.<br />

6

CORSI <strong>DI</strong> RECUPERO<br />

Nella settimana dal 24 al 29 gennaio, per gli alunni che nella pagella di fine trimestre hanno<br />

presentato insufficienze, sono stati svolti corsi di recupero, attraverso esercizi testuali e applicazioni<br />

pratiche, nelle seguenti materie:<br />

Matematica, Latino, Greco, Inglese.<br />

CORSI <strong>DI</strong> POTENZIAMENTO<br />

Nella stessa settimana dal 24 al 29 gennaio gli alunni, che nella pagella di fine trimestre hanno<br />

presentato tutte sufficienze, hanno potuto partecipare a corsi di potenziamento volti ad approfondire<br />

argomenti svolti in classe e a conoscere tematiche non previste dall’attività curricolare.<br />

Sono stati frequentati dai ragazzi della classe i seguenti corsi:<br />

• Lezioni su Dante, in particolare sul “Paradiso”, a partire da una video-lezione di Massimo<br />

Cacciari.<br />

• Lezioni sulla crisi del 1929 e sulle sue conseguenze nel Midwest degli Stati Uniti, con<br />

visione del film “Furore” di John Ford e ascolto brani musicali di Woody Guthrie e Bruce<br />

Springsteen.<br />

• Visione e commento del film “Arancia meccanica” di Stanley Kubrick.<br />

• Approfondimenti sulla figura mitologica di Eracle con supporto di materiale iconografico.<br />

• è stata adottata la tipologia A;<br />

SIMULAZIONI <strong>DI</strong> TERZA PROVA<br />

• le prove assegnate sono state complessivamente 2;<br />

• le materie coinvolte nella prova sono state:<br />

1) Arte, Fisica, Filosofia, Scienze.<br />

2) Matematica, Storia, Greco, Inglese<br />

• sono stati verificati i seguenti obiettivi:<br />

a. conoscenza dei contenuti e capacità di elaborare gli argomenti nei loro aspetti essenziali<br />

(fino a un massimo di 7 punti);<br />

b. capacità di organizzare in modo coerente e sintetico le informazioni e i concetti (fino a un<br />

massimo di 5 punti);<br />

c. padronanza del codice linguistico specifico (fino a un massimo di 3 punti).<br />

7

CRITERI <strong>DI</strong> VALUTAZIONE UTILIZZATI IN CORSO D’ANNO<br />

PROVA SCRITTA<br />

ITALIANO<br />

Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

mediamente buono<br />

Articolazione, coesione e coerenza dell’argomentazione mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

Capacità di approfondimento e spunti di originalità nelle<br />

opinioni espresse<br />

8<br />

mediamente buono<br />

mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

mediamente buono<br />

Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

mediamente buono<br />

LATINO, GRECO, INGLESE<br />

Comprensione mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

mediamente buono<br />

Rispetto della struttura argomentativa mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

Comprensione delle strutture profonde del testo a livello<br />

lessicale e stilistico<br />

mediamente buono<br />

mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

mediamente buono<br />

Conoscenza del lessico mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

mediamente buono<br />

Ricodifica mediamente scarso<br />

mediamente insufficiente<br />

mediamente sufficiente<br />

mediamente discreto<br />

mediamente buono

OBIETTIVI <strong>DI</strong> 1° LIVELLO<br />

Comprensione<br />

e conoscenze<br />

Applicazione<br />

Espressione<br />

PROVA ORALE<br />

non conosce i temi trattati<br />

conosce i temi trattati in maniera frammentaria<br />

conosce i temi trattati in maniera parziale<br />

conosce i temi trattati in maniera completa<br />

conosce i temi trattati in maniera esauriente<br />

non applica le conoscenze in situazioni nuove<br />

applica le conoscenze in situazioni semplici, ma commette errori<br />

applica le conoscenze in situazioni semplici, senza errori<br />

applica le conoscenze in situazioni complesse, ma con imprecisioni<br />

applica le conoscenze in situazioni complesse, senza errori e imprecisioni<br />

non si esprime con linguaggio corretto e appropriato<br />

si esprime con linguaggio incerto e improprio<br />

si esprime con linguaggio non sempre corretto e appropriato<br />

si esprime con linguaggio pertinente e vario<br />

si esprime con linguaggio specifico, ricco e fluido<br />

OBIETTIVI <strong>DI</strong> 2° LIVELLO<br />

Analisi sa analizzare alcuni aspetti significativi<br />

sa approfondire i vari aspetti significativi<br />

sa discutere sistematicamente<br />

Sintesi sa individuare e collegare i concetti chiave<br />

sa rielaborare e sistemare organicamente i concetti chiave<br />

sa elaborare in modo personale e originale<br />

OBIETTIVI <strong>DI</strong> 3° LIVELLO<br />

Valutazione esprime giudizi e scelte ampiamente motivati<br />

esprime giudizi e scelte criticamente motivati<br />

AREA COMPORTAMENTALE<br />

Metodo di studio non è riuscito ad acquisire un metodo di lavoro<br />

ha un metodo di lavoro discontinuo e dispersivo<br />

ha un metodo di lavoro ordinato ed efficace<br />

ha un metodo di lavoro valido, originale e personale<br />

Interesse non mostra alcun interesse e non segue le lezioni<br />

segue le lezioni, ma in realtà non ha alcun interesse per le materie<br />

segue e si interessa saltuariamente<br />

è interessato e segue, anche se interviene saltuariamente<br />

è interessato e mostra una viva partecipazione<br />

Impegno non studia e non fa mai i compiti che gli vengono assegnati<br />

esegue quanto gli viene assegnato saltuariamente<br />

studia costantemente<br />

lavora bene, sa rielaborare e arricchisce in maniera personale<br />

Puntualità e frequenza è assente alla maggior parte delle lezioni<br />

è spesso in ritardo e fa molte assenze<br />

è quasi sempre puntuale e raramente fa assenze<br />

è puntuale e non fa mai assenze<br />

Rimini, 14 maggio 2011<br />

Il coordinatore: Dalmazio Rossi<br />

9<br />

2 - 4<br />

4½ - 5/6<br />

6 - 6½<br />

6/7 - 7/8<br />

8 -10<br />

2 - 4<br />

4½ - 5/6<br />

6 - 6½<br />

6/7 - 7/8<br />

8 -10<br />

2 - 4<br />

4½ - 5/6<br />

6 - 6½<br />

6/7 - 7/8<br />

8 -10<br />

8<br />

9<br />

10<br />

8<br />

9<br />

10<br />

9<br />

10

Classe III D<br />

Prof. SONIA TRUBBIANELLI<br />

Anno scolastico 2010/2011<br />

Istituto Statale d’Istruzione di Rimini<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> “G.Cesare”<br />

Programma di italiano<br />

Testi adottati: coordinamento di Ezio Raimondi, autori M.Anselmi - G.Fenocchio, “Tempi e immagini della<br />

letteratura”, vol.3- 4-5-6, Edizioni B. Mondadori.<br />

A.M.Chiavacci Leonardi, Dante Alighieri - Paradiso,Edizioni Zanichelli.<br />

Pirandello, Enrico IV, Oscar Mondadori.<br />

Il percorso di lettura del Paradiso comprende il commento e la parafrasi dei canti: I, II (1-45), III, VI, XI, XV, XVII,<br />

XXII (V. 133 – 154), XXX, XXXI (solo il contenuto), XXXIII.<br />

*I testi contrassegnati con la scrittura in corsivo sono stati analizzati, commentati, contestualizzati.<br />

Il Romanticismo: inquadramento culturale generale - TOMI 3/ 4<br />

Percorsi: paragrafi 6-7 del vol.4<br />

Tra Preromanticismo e Romanticismo:la posizione di U. Foscolo – Vol 3.<br />

Uomo e natura : Il paesaggio.<br />

Tempo fisico e tempo della coscienza: l’idea eroica della morte e della vita. Il concetto di “genio” e di “titano”.<br />

Romanticismo: la concezione della storia, di nazione e di popolo.<br />

Classicismo e Romanticismo: antica e nuova mitologia. Percorso sul mito di Eracle.<br />

Romanticismo europeo ed italiano: p.35-46; p.140-144.<br />

L’eroe romantico (p.55-67).<br />

Il Romanticismo italiano, p.140-143.<br />

Il romanzo storico, p.214/216.<br />

La poesia romantica: cenni generali.<br />

Le arti figurative romantiche:p.44,45.<br />

Letture con analisi tematica e formale:<br />

Dal Manfred, di G. Byron: “ L’energia dell’eroe romantico”,p.58.<br />

Dalla Certosa di Parma di Stendhal: Il viaggio di Fabrizio verso Waterloo”, p.61. Confronto con la figura di Adelchi.<br />

Dal Genio del cristianesimo di Chateaubriand: Il vano pellegrinare di Renè, p.65. Confronto con La teoria del piacere<br />

di Leopardi<br />

Dall’Iperione di Holderlin: “La ricerca dell’armonia”, p.67.<br />

Poesie, di F Holderlin: “Dei andavano un tempo”, p.79.<br />

M.me de Stael, De l’Alemagne ( sintesi del contenuto), p.111 , 141.<br />

Il Conciliatore, Pubblico e scopi del gruppo romantico italiano: “Il programma”, p.154.<br />

G: Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, “Il nuovo pubblico della letteratura”, p.150.<br />

Ludovico di Breme, La natura della poesia moderna, p.157<br />

10

Autori e Testi<br />

UGO FOSCOLO, cenni biografici<br />

I sepolcri;<br />

In morte del fratello Giovanni;<br />

Dallo Jacopo ortis: L’incontro con Parini.<br />

Il mito classico in Foscolo<br />

ALESSANDRO MANZONI, vita, opere e poetica:<br />

Gli Inni Sacri, La pentecoste, , p 327.<br />

Le Odi civili: Il cinque Maggio, p.333.<br />

La lettera a Claude Fauriel, Romanzo storico e romanzesco, p.377.<br />

La lettera a Ms. Chauvet, Poesia e storia, , p. 365<br />

Prefazione al Conte di Carmagnola: Riflessione sul teatro, p.339-343. I drammi manzoniani:le trame e i contenuti<br />

poetici.<br />

Adelchi, Conte di Carmagnola- Tema trattato: Il dissidio tra etica e politica. Lettura, p.344 e seguenti. Coro atto 3°.<br />

I Promessi sposi, questioni generali: p. 368/371. Il Romanzo storico e confronto con Ivanhoe, di W. Scott.<br />

Rilettura integrale dei cap. IX, X, XIX, XX, XXI.<br />

Il paesaggio romantico e gli ideali manzoniani attraverso la rilettura dei cap. I e VIII.<br />

Confronto tra le edizioni del ’27 e del ’40; “La Monaca di Monza”, p.383/391; “Il conte del Sagrato”, p.392/397.<br />

La revisione linguistica: p.398/399: alcuni esempi.<br />

Il sugo di tutta la storia: p.407/408.<br />

La produzione saggistica manzoniana: gli scritti linguistici, p.413-415. Testi: Lettera a Claude Fauriel: Lingua parlata e<br />

lingua letteraria, p.419; La relazione ministeriale:Un uso uniforme della lingua, p.420.<br />

Storia della colonna infame: I meccanismi del pregiudizio, p.416 (sulla responsabilità civile dell’individuo).<br />

Modulo giustizia-meridionalismo e mafia<br />

Manzoni, Storia della colonna infame, cap.I, p.416-418.<br />

Manzoni e Sciascia: un’affinità intellettuale fondata sul pessimismo storico : p,432, 435 /437.<br />

L. Sciascia, da Il giorno della civetta, tomo 6, pp. 866,867; 880/884.<br />

L. Sciascia, l’autore e l’opera, p.879,880 e fotocopie.<br />

GIACOMO LEOPAR<strong>DI</strong>, vita, opere e poetica:<br />

Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, p.444-445.<br />

L’ideologia politica e civile: I temi delle canzoni patriottiche, p.445-446.<br />

Il linguaggio dell’indefinito: gli Idilli, p.448: L’infinito, Alla luna, La sera del dì di festa, p. 454-461.<br />

Le Canzoni filosofiche del 1822, p.447: Ultimo canto di Saffo, p. 450.<br />

Le Operette morali, p.463467: Dialogo della natura e di un Islandese,p.476; Dialogo di un venditore di almanacchi e di<br />

un passeggere, p.482; Ercole e Atlante (fotocopie): mito di Ercole.<br />

Lo Zibaldone, p.493 :143-144; 646-648;4418-4426, p.494-497.<br />

I canti pisano-recanatesi, p.501: A Silvia, p.504; La quiete dopo la tempesta, p507;Il sabato del villaggio, p.510;<br />

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 513.<br />

La poesia satirica: cenni generali su temi e stili, p.522-524.<br />

L’ultimo Leopardi , p.524-525: La ginestra, p.540.<br />

Modulo poetico. Leopardi e Pavese<br />

Leopardi, A Silvia<br />

Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi<br />

11

Simbolismo- Decadentismo - Modernismo: inquadramento culturale – generale - TOMO 5<br />

Percorsi<br />

Sociologia e psicoanalisi, p.799<br />

La civiltà di massa e il ruolo del poeta tra simbolismo e decadentismo, p.271-273.<br />

Il romanzo modernista (fotocopie) tra ‘800/’900.<br />

La poesia tra ‘800/’900: caratteri generali.<br />

.<br />

Letture con analisi tematica e formale<br />

Autori<br />

C. Baudelaire<br />

G. D’Annunzio.<br />

G. Pascoli.<br />

L. Pirandello.<br />

I. Svevo.<br />

F. T. Marinetti<br />

Testi<br />

C. BAU<strong>DEL</strong>AIRE, da “I fiori del male”, p.279-290:<br />

L’albatro<br />

Corrispondenze<br />

Lo straniero<br />

LUIGI PIRAN<strong>DEL</strong>LO:<br />

Il teatro e la raccolta “Maschere nude” (cronologia e temi)<br />

Lettura integrale dell’ Enrico IV, con commento dei contenuti.<br />

Modulo: il romanzo modernista<br />

D’Annunzio, dal Piacere, “L’attesa di Elena”, p.413; “Un esteta di fine secolo”, p.420- Da Le vergini delle rocce,<br />

“L’etica del superuomo”, p.424.<br />

Pirandello, dal Fu Mattia Pascal, “Il nome”, p.668; “Un impossibile ritorno”, p.674.<br />

Svevo, da La coscienza di Zeno, “La morte del padre”, p. 782; “Psico-analisi”, p.796.<br />

Marinetti, Parole in libertà, “Zang Tumb Tuum”, p. 521.<br />

Percorsi poetici tra 800-900, voll.5/ 6.<br />

GIOVANNI PASCOLI:<br />

Il fanciullino, E’ dentro noi un fanciullino, p.321. La poetica pasco liana.<br />

Da “ Myricae”: Lavandare, , X Agosto, L’assiuolo.<br />

Da “ I Canti di Castelvecchio”:<br />

Nebbia, La mia sera, .<br />

Da “ I poemi conviviali”: L’ultimo viaggio di Ulisse (fotocopia)<br />

Scheda: Contini Gianfranco, “I diversi linguaggi pascoliani”, p.328. Italy(fotocopia)<br />

12

GIUSEPPE UNGARETTI: cenni biografici e raccolte poetiche.<br />

L’allegria<br />

Eterno, p.367<br />

In memoria, p.369<br />

Il porto sepolto,p.371<br />

Veglia, p.372<br />

Sono una creatura, p.375<br />

I fiumi, p.377<br />

Il dolore<br />

Tutto ho perduto, p.390<br />

Non gridate più, (fotocopia)<br />

EUGENIO MONTALE: cenni biografici e raccolte poetiche.<br />

Ossi di seppia:<br />

I limoni, p.407<br />

Non chiederci la parola, p.411(con scheda “Esistenzialismo e poesia”, p.413)<br />

Meriggiare pallido e assorto, p.414<br />

Spesso il male di vivere ho incotrato(fotocopia)<br />

La bufera e altro<br />

L’anguilla, p.432<br />

Piccolo testamento, p.435<br />

SAGGI<br />

Esistenzialismo e poesia, p.413<br />

Confronto tra la pittura metafisica di De Chirico e la poesia metafisica di Montale (fotocopia)<br />

Un confronto tra L’anguilla, Piccolo testamento e la Ginestra (fotocopia).<br />

CESARE PAVESE: vita e poetica. Ispirazione lirica tra realtà e simbolo.<br />

I mari del Sud (fotocopia)<br />

Verrà la morte<br />

Lavorare stanca<br />

I dialoghi con Leucò: L’isola e L’ospite (mito di Ercole).<br />

Modulo: L’Ulissismo (testi in fotocopia)<br />

Dante, canto XXVI Inferno<br />

Pascoli, dai poemi conviviali: L’ultimo viaggio di Ulisse<br />

D’Annunzio, Maia: L’incontro con Ulisse nei mari della Grecia<br />

Pavese, dai Dialoghi con leucò: L’isola<br />

Saba, Canzoniere: Ulisse<br />

Joyce, Ulisse: Mr. Bloom ad un funerale; Il monologo interiore di Mrs. Bloom<br />

P. Levi, Se questo è un uomo: Ulisse nel Lagher<br />

Rimini, 12 maggio 2011 Prof. Sonia Trubbianelli<br />

13<br />

----------------------------------------------------<br />

Gli alunni<br />

----------------------------------------------------<br />

----------------------------------------------------

Anno scolastico 2010-2011<br />

Prof. ssa Marinella De Luca<br />

Materie: latino e greco<br />

Relazione finale<br />

(finalità e obiettivi, metodo, strumenti didattici e strumenti di valutazione, giudizio sulla<br />

classe):<br />

Le finalità generali e gli obiettivi trasversali perseguiti sono quelli condivisi con le altre discipline<br />

curricolari.<br />

Nello specifico l’insegnamento del latino e del greco:<br />

• promuove l’accesso diretto al segmento più antico della cultura occidentale;<br />

• serve a favorire la comprensione del nostro passato, nonché la consapevolezza che i testi antichi<br />

trasmettono pensieri, insegnamenti, storie, emozioni, riflessioni che hanno ancora la capacità di<br />

parlarci con vividezza, perché appartengono all’uomo di ogni tempo e perché la parola del<br />

passato continua a pervadere la coscienza dell’uomo moderno;<br />

• attraverso l’esercizio del trasporre nelle nostra lingua forme e modi di altre lingue e di altri<br />

tempi, aiuta in maniera speciale la riflessione sull’uso della lingua, contribuendo a mantenere<br />

viva la consapevolezza della importanza di questo circuito comunicativo accanto agli altri che la<br />

società moderna sempre più valorizza;<br />

• sviluppa la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea attraverso le conoscenze dei<br />

suoi fondamenti linguistici e culturali. promuovere la consapevolezza della propria identità<br />

culturale attraverso il recupero degli archetipi storico-culturali.<br />

Obiettivi didattici in ordine alle conoscenze, competenze, capacità:<br />

• esprimersi con linguaggio appropriato;<br />

• conoscere la morfologia e la sintassi normativa in modo da poter riconoscere uno scarto rispetto<br />

alla norma;<br />

• saper riconoscere le varietà diacroniche della lingua e il carattere aperto di molte norme<br />

grammaticali;<br />

• conoscere il lessico in modo da saper distinguere i diversi registri ed eventuali “prestiti” da altri<br />

autori o da altre epoche;<br />

• applicare le conoscenze acquisite per ricodificare un testo letterario, tenendo conto delle<br />

peculiarità della lingua di partenza e di quella di arrivo;<br />

• riconoscere le persistenze dei modelli greci all’interno della letteratura latina;<br />

• saper rielaborare e approfondire in maniera autonoma, utilizzando anche conoscenze di autori e<br />

testi avvicinati durante gli anni precedenti;<br />

• conoscere gli strumenti di analisi retorico-stilistica (generi letterari, metrica, divisione in<br />

sequenze, figure retoriche…);<br />

• conoscere lo sviluppo della storia della letteratura latina e greca, delle opere e delle tematiche dei<br />

principali autori, collocati sullo sfondo del periodo storico in cui operarono;<br />

• applicare le conoscenze acquisite nell’analisi di un testo letterario a livello grammaticale,<br />

contenutistico, stilistico, in rapporto al genere letterario e alla restante produzione dell’autore;<br />

• cogliere le dinamiche tra testo e contesto storico-culturale in cui il testo è stato prodotto;<br />

• confrontare le tematiche e le scelte stilistiche (anche a livello teorico) dei vari autori;<br />

• costruire un percorso autonomo all’interno degli autori e/o dei testi noti;<br />

• saper formulare in maniera autonoma un’interpretazione complessiva di un testo;<br />

• saper analizzare le problematiche relative al rapporto intellettuale-società.<br />

14

Metodo:<br />

Per quanto riguarda le modalità didattiche, nel campo della storia della letteratura la lezione ha avuto<br />

un'impostazione "tradizionale", articolata nei suoi due momenti essenziali: spiegazione e verifica<br />

orale degli argomenti trattati, attraverso l’analisi dei testi, guidata o autonoma.<br />

Strumenti:<br />

• libri di testo<br />

• fotocopie<br />

• saggi critici<br />

Strumenti di valutazione:<br />

• colloquio orale<br />

• prove strutturate<br />

• prove libere di traduzione<br />

Giudizio sulla classe:<br />

Sul piano della personalità umana, i ragazzi hanno confermato le doti di serietà e impegno già<br />

mostrate gli scorsi anni. Sotto il profilo disciplinare la classe generalmente rispetta le norme stabilite<br />

per una tranquilla convivenza, pur dovendosi segnalare una certa tendenza alla distrazione.<br />

Sul piano del profitto scolastico le prove orali si sono rivelate in genere di livello buono per capacità<br />

di assimilazione e di rielaborazione delle due materie e solo per alcuni studenti la discontinuità nello<br />

studio ha compromesso alcuni risultati nelle verifiche periodiche.<br />

Allo scritto permangono invece alcune difficoltà, specie per un gruppo di studenti che, nonostante i<br />

tentativi di recupero messi in atto, non sono mai riusciti ad elaborare un proficuo approccio al testo<br />

scritto. Tuttavia anche coloro che hanno ottenuto risultati negativi negli scritti, all’orale hanno dato<br />

prova di impegno, tale da consentire loro il raggiungimento di risultati sufficienti. Facendo dunque<br />

una valutazione di media tra lo scritto e l’orale e tenuto presente che l’attività di traduzione di un<br />

testo è un’attività oggettivamente e intrinsecamente difficile, indipendentemente dall’applicazione<br />

del ragazzo, si è deciso di apprezzare tali studenti per l’impegno all’orale piuttosto che penalizzarli<br />

per lo scarso rendimento allo scritto.<br />

15

PROGRAMMA <strong>DI</strong> LATINO<br />

Testi utilizzati:<br />

• L. Canali, Camena, Einaudi, 2009<br />

• M. De Luca – C. Montevecchi, Clari Fontes, Hoepli, 2007<br />

• L. Pozzer (a cura di), Seneca-Tacito. Il filosofo e il potere, Canova, 2002<br />

L’età di Tiberio Obiettivi:<br />

individuare le linee portanti del dibattito<br />

letterario<br />

riconoscere le caratteristiche della storiografia<br />

LA STORIOGRAFIA <strong>DEL</strong> I SECOLO DOPO CRISTO<br />

- la vita e le opere dei tre principali storici del primo secolo dell’impero;<br />

- letture contestualizzate in italiano.<br />

Velleio Patercolo<br />

Historiae, II, 94 (p. 80)<br />

Confronto tra l’impostazione storiografica filoimperiale di Patercolo e quella di Valerio Massimo e<br />

di Tacito.<br />

Valerio Massimo<br />

- Factorum et dictorum memorabilium libri, IV, 6; ext. ex. 2 (p. 82)<br />

- Factorum et dictorum memorabilium libri, VII, 2; ext. ex. 1-2 (p. 84)<br />

Il fine moralistico degli exempla.<br />

Curzio Rufo<br />

- Historiae Alexandri Magni, III, 1, 14-18 (p. 86)<br />

- Historiae Alexandri Magni, VIII, 1, 30-52; 2, 1-5 (p. 88)<br />

La ricerca dell’effetto e la tensione narrativa funzionali al ritratto storico del protagonista.<br />

16

L’età di Nerone Obiettivi:<br />

• confrontare la posizione degli intellettuali<br />

nei confronti del potere<br />

• cogliere le novità dei singoli autori in<br />

ordine allo sperimentalismo linguistico e<br />

stilistico.<br />

SENECA<br />

- la vita e le opere nella loro successione cronologica e nel loro rapporto con il contesto storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano e in latino.<br />

Letture in italiano:<br />

• Consolatio ad Marciam, 20, 1-2; 22 (p. 121)<br />

La consolatio come genere letterario e il suo impianto retorico-argomentativo.<br />

Riconoscimento delle scelte espressive e stilistiche che l’autore perfezionerà nelle opere successive,<br />

nonché dei nuclei concettuali che saranno al centro della sua riflessione filosofica.<br />

• De brevitate vitae, 4-5 (p. 135)<br />

Moderna riflessione sul concetto di “tempo”, che Seneca esorta a considerare nella sua dimensione<br />

qualitativa piuttosto che su quella quantitativa.<br />

• De tranquillitate animi, 4-5 (p.140)<br />

Il ruolo del “sapiens” che anche ritirandosi dalla vita pubblica può rendersi utile alla società.<br />

• De providentia, 2, 1-12 (p. 141)<br />

Il sapiens è continuamente messo alla prova dalla divinità che lo affligge con le sventure solo per<br />

dargli la possibilità di perfezionarsi sulla via della virtù.<br />

• Naturales Quaestiones, I, 1-14 (p. 166)<br />

Il rapporto tra scienza e filosofia: la conoscenza dei fenomeni naturali è prima di tutto strumento di<br />

perfezionamento morale.<br />

• Epistulae morales ad Lucilium, 47 (p. 146)<br />

L’epistolografia come genere letterario e il confronto con gli epistolari di Cicerone e di Plinio il<br />

Giovane. La struttura dell’opera e i grandi temi morali che la attraversano.<br />

Nello specifico la lettera 47 affronta il problema degli schiavi e della dignità umana che anche ad<br />

essi va riconosciuta.<br />

• Epistulae morales ad Lucilium, 77 (p. 159)<br />

La morte e la vita s’intrecciano nella nostra realtà quotidiana e l’uomo può arginare la forza<br />

distruttiva dell’una a patto di accrescere il valore dell’altra, rivendicando il possesso del tempo che<br />

gli è stato concesso in sorte.<br />

17

• Agamennon, vv. 1-56 (p- 183)<br />

Il teatro come scenario di un inconciliabile dissidio tra ratio e furor. Il mito come simbolo di una<br />

vita morale lacerata da violenti impulsi irrazionali. I tratti salienti di uno stile virtuosistico e<br />

baroccheggiante.<br />

• Apokolokyntosis, 5-7, 1 (p. 186)<br />

Importanza dell’opera come esilarante divertissment letterario come unico esempio in forma<br />

pressoché integrale di satira menippea. Uso spregiudicato e parodistico dei materiali letterari sia<br />

greci che latini.<br />

Letture in latino:<br />

Sono state eseguite la traduzione e l’analisi le letture di cui sotto è riportato l’elenco. L’itinerario<br />

prescelto mira a mettere in luce i punti fondamentali del pensiero senecano che costituisce nel suo<br />

insieme un sistema coerentemente organizzato, bensì una vera e propria proposta di vita, con<br />

feconde ricadute nella prassi quotidiana dell’esistenza umana. La faticosa ricerca della verità si<br />

accompagna alla costante riflessione sulla morte e sul tempo, sulla virtù e sulla saggezza, sulle<br />

debolezze umane e sull’effetto devastante delle passioni, sulla necessità di un incessante dialogo<br />

con la propria coscienza e sulla conquista della libertà interiore.<br />

Testo di riferimento: M. De Luca – C. Montevecchi, Clari Fontes<br />

1. VERSIONE 277 (p. 509) L’esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-3)<br />

2. VERSIONE 278 (p. 509) Come si perde il passato (De brevitate vitae, 10, 2-5)<br />

3. VERSIONE 279 (p. 510) Solo la vita del sapiens è lunga (De brevitate vitae, 14, 1-3)<br />

4. VERSIONE 280 (p. 510) L’insegnamento dei “classici” (De brevitate vitae, 15, 1-4)<br />

5. VERSIONE 281 (p. 511) Solo il saggio possiede passato, presente e futuro (De brevitate vitae,<br />

15, 4-5; 16, 1)<br />

6. VERSIONE 282 (p. 511) La sollecitudine del principe verso i sudditi (De clementia, I, 1)<br />

7. VERSIONE 283 (p. 512) La difficoltà della coerenza (De vita beata, 17, 1-3)<br />

8. VERSIONE 285 (p. 513) È giusto abbandonare la politica? (De tranquillitate animi, 4, 1-3)<br />

9. VERSIONE 286 (p. 514) Anche nell’otium si può continuare a giovare agli altri (De otio, 3, 2-<br />

5)<br />

10. VERSIONE 290 (p. 516) Filosofia morale e fisica (Naturales quaestiones, I, 1, 1-4)<br />

11. VERSIONE 294 (p. 518) Un corretto uso del tempo (Epistulae morales ad Lucilium, 1, 1-3)<br />

12. VERSIONE 295 (p. 519) Recede in te ipsum (Epistulae morales ad Lucilium, 7, 6-8)<br />

18

LUCANO<br />

- la vita e il contesto storico,<br />

- il poema nella sua struttura e nel rapporto con i modelli della tradizione epica,<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Bellum Civile, I, vv. 1-66 (p. 229)<br />

Il proemio: originalità della poesia epica lucanea e immancabile elogio al princeps.<br />

• Bellum Civile, VI, vv. 681-755<br />

Consapevole rovesciamento dell’epos virgiliano: confronto tra la scena di necromanzia della maga<br />

Eritto e la catabasi di Enea nel VI libro dell’Eneide. Esempio di “iperrealismo o surrealismo<br />

visionario”. Esempio di scrittura turgida e barocca, all’insegna della petulantia espressiva, espressa<br />

con fosche tinte barocche e sistematica forzatura del limite espressivo.<br />

PETRONIO<br />

- la vita (la “questione petroniana”) e il contesto storico,<br />

- il romanzo nella sua struttura e nel rapporto con i modelli (romanzo greco, poesia epica,<br />

tragedia, la fabula milesia),<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Satyricon, 1-5 (p. 267)<br />

Un ulteriore punto di vista su uno dei temi più dibattuti della letteratura latina del I sec. d.C.: le<br />

cause della decadenza dell’oratoria in età imperiale.<br />

• Satyricon, 34 (p. 272)<br />

La figura del liberto arricchito, indagata dall’autore con intento derisorio, ma anche con superiore<br />

distacco. Le strategie narrative e gli effetti di contrasto.<br />

• Satyricon, 61-63 (p. 273)<br />

Esempi di novelle all’interno dell’opera, caratterizzate dalla presenza di elementi magici e<br />

irrazionali:<br />

1. La novella del lupo mannaro ⇒ confronto con Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, VIII, 80-84<br />

2. La novella del manichino di paglia ⇒ realismo beffardo, gusto del pittoresco, curiosità per i<br />

fenomeni misteriosi.<br />

Esempi di mimetismo linguistico.<br />

• Satyricon, 111-112 (p. 286)<br />

Altro inserto novellistico all’interno dell’opera: la novella della matrona di Efeso.<br />

Esempio di fabula milesia: assenza di ogni commento moralistico. Analisi della struttura della<br />

novella che si sviluppa per gradi fino al capovolgimento della situazione iniziale.<br />

19

L’età dei Flavi Obiettivi:<br />

• individuare lo sviluppo dell’ideologia del<br />

“buon burocrate” all’interno di una visione<br />

non problematica della realtà<br />

• riconoscere le ragioni dell’impossibilità di<br />

un completo ritorno al classicismo.<br />

STAZIO<br />

- la vita e il contesto storico,<br />

- l’opera come significativa espressione della poesia dell’età flavia,<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Tebaide, VIII, vv. 716-66 (p. 333)<br />

Il poema di Stazio come singolare punto di convergenza tra la tradizione omerico-virgiliana e la più<br />

recente esperienza poetica di Seneca e Lucano.<br />

• Silvae, V, 4 (L’invocazione al Sonno, su fotocopie))<br />

Il motivo autobiografico filtrato attraverso eleganti figurazioni mitologiche.<br />

Rielaborazione di un epico: confronto con Alcmane e Virgilio.<br />

Ricorso ad immagini concettose e insolite.<br />

VALERIO FLACCO<br />

- la vita e il contesto storico,<br />

- l’opera epica messa a confronto con il modello greco (Apollonio Rodio),<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Argonautica, VI, vv. 490-494; 575-594 (p. 338)<br />

Attenzione del poeta per la psicologia dei personaggi<br />

PLINIO IL VECCHIO<br />

- la vita e il contesto storico,<br />

- l’opera nella sua struttura enciclopedica,<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Naturalis historia, VII, 73-80 (p. 63)<br />

• Naturalis historia, VIII, 1-5 (p. 66)<br />

Gusto per la narrazione fantastica e orientamento favoloso dell’esposizione.<br />

La natura come magazzino di prodigi che si prestano ad una ricezione spettacolare.<br />

20

- la vita e il contesto storico,<br />

- il trattato nella sua forte valenza pedagogica,<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

QUINTILIANO<br />

• Institutio oratoria, II, 2, 1-15 (p. 303)<br />

L’importanza della famiglia e della scuola nella formazione del vir bonus peritus dicendi.<br />

Attenzione per la psicologia dell’età evolutiva. L’«ottimismo educativo» quintilianeo: tutti possono<br />

apprendere.<br />

• Institutio oratoria, VI, 10-14 (p. 307)<br />

Le vicende personali irrompono in una trattazione improntata ad un alto rigore metodologico.<br />

• Institutio oratoria, X, 1, 85-94; 105-115 (p. 308)<br />

Polemica contro l’irrequieta scrittura di Seneca: reazione classicista al gusto asiano dell’età<br />

neroniana. L’ideale stilistico di Quintiliano è Cicerone, nel quale ritrova il nesso vitale tra solidità<br />

dell’espressione e moralità del costume. Lo stile paradossalmente è lontano dall’euritmia<br />

ciceroniana, mentre risente dell’inevitabile evoluzione linguistica operata proprio da Seneca.<br />

MARZIALE<br />

- la vita e il contesto storico,<br />

- la vasta produzione epigrammatica, vista nei suoi rapporti con i modelli greci,<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Epigrammi, I, 1 (p. 355)<br />

• Epigrammi, I, 4 (p. 356)<br />

L’importanza dei testi programmatici: polemica contro l’epos mitologico e la tragedia.<br />

Opzione per poesia che sapit hominem e che ritrae la realtà nelle sue molteplici prospettive.<br />

Analogie e differenze con la satira.<br />

• De spectaculis, I, 1 (p. 357)<br />

L’intento celebrativo si coniuga con il motivo dei mirabilia, assai diffuso nella letteratura latina.<br />

• Epigrammi, XII, 18 (p. 366)<br />

La visione idealizzata della campagna e il confronto con la grande città nell’opposizione tra Bilbili<br />

e Roma.<br />

21

L’età di Traiano e di Adriano Obiettivi:<br />

• cogliere nei diversi atteggiamenti degli<br />

intellettuali l’ambiguità di giudizio nei<br />

confronti dell’età loro contemporanea<br />

• confrontare le diverse posizioni storiografiche<br />

TACITO<br />

- la vita e le opere nella loro successione cronologica e nel loro rapporto con il contesto storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano e in latino.<br />

Letture in italiano:<br />

• Dialogus de oratoribus, 1-3 (p. 59)<br />

Problemi di attribuzione dell’opera. Il problema della decadenza della cultura (confronto con<br />

Velleio Patercolo, Petronio, Quintiliano).<br />

• Agricola, 1-3 (p.64)<br />

Molteplicità di generi letterari all’interno dell’opera.<br />

La figura di Agricola come paradigmatico esempio tra abrupta contumacia e deforme obsequium.<br />

Celebrazione della virtus. Duro giudizio di condanna sul principato di Domiziano. Visione<br />

pessimistica dell’uomo e della storia.<br />

• Agricola, 30-32 (p. 67)<br />

Il discorso di Calgaco: esempio di discorso fittizio, tipico di un certo filone storiografico che trova<br />

in Tucidide il suo archetipo.<br />

• Germania, 4-7; 18-20 (p.75)<br />

Implicazioni ideologiche: sotteso confronto moralistico tra la morigeratezza dei barbari e la<br />

corruzione dilagante a Roma. Severa meditazione sui perduti mores nazionali. Spunti di<br />

idealizzazione dei barbari.<br />

• Historiae, I, 1-3 (p. 82)<br />

Il principio dell’adozione come compromesso tra un impossibile ritorno alle idealità repubblicane e<br />

gli atteggiamenti assolutistici del regime dinastico.<br />

• Historiae, V, 2-5 (p. 95)<br />

La questione giudaica: un’abissale distanza culturale tra il mondo latino e quello giudaico-cristiano.<br />

• Annales, XI, 34-38 (p. 110)<br />

L’impianto “tragico” della storiografia di Tacito. L’analisi psicologica dei personaggi. Una Roma<br />

corrotta e depravata fa da sfondo alle malefatte di Messalina.<br />

22

Letture in latino:<br />

Sono state eseguite la traduzione e l’analisi le letture di cui sotto è riportato l’elenco. L’itinerario<br />

prescelto ci offre un ritratto del filosofo Seneca attraverso lo sguardo attento e acuto del grande<br />

storico Tacito. Ne emerge quadro fortemente chiaroscurale sullo sfondo di un’età convulsa ed<br />

efferata come quella neroniana, che Tacito indaga con la consueta profondità e lucidità di pensiero<br />

espresse in una prosa ineguagliabile per tensione e pathos.<br />

Testo di riferimento: L. Pozzer (a cura di), Seneca – Tacito. Il Filosofo e il Potere<br />

1. Annales, XIII, 2 (p. 9)<br />

2. Annales, XIII, 3 (p. 10)<br />

3. Annales, XIV, 7 (p. 30)<br />

4. Annales, XIV, 11 (p. 32)<br />

5. Annales, XIV, 52 (p. 33)<br />

6. Annales, XIV, 53-54 (p. 34)<br />

7. Annales, XIV, 55-56 (p. 37)<br />

8. Annales, XV, 45 (p. 67)<br />

9. Annales, XV, 56 (p. 68)<br />

DOPO IL 15 MAGGIO SI PREVEDE <strong>DI</strong> SVOLGERE I SEGUENTI AUTORI:<br />

Plinio il Giovane<br />

Giovenale<br />

Svetonio<br />

Rimini, 14 maggio 2011<br />

L’insegnante:<br />

(Marinella De Luca) ………………………………..<br />

23<br />

I rappresentanti di classe:<br />

…………………………..…………………………..<br />

……………………….………………………….......

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DOPO IL 15 MAGGIO<br />

PLINIO IL GIOVANE<br />

- la vita e il contesto storico,<br />

- il significato storico e letterario di un ricco epistolario destinato alla pubblicazione e<br />

confronto con altri celebri epistolari (Cicerone e Seneca),<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Epistulae, I, 6 (vol. 3, p. 20)<br />

L’importanza dell’otium campestre per una feconda ispirazione letteraria.<br />

• Epistulae, I, 16 (vol. 3, p. 21)<br />

Le fitte relazioni sociali di un autore che “contava” negli ambienti letterari e politici romani.<br />

Il manierismo stilistico.<br />

• Epistulae, VIII, 8 (vol. 3, p. 26)<br />

Topica descrizione di un locus amoenus descritto con efficace evidentia.<br />

• Epistulae, X, 96-97 (vol. 3, p. 28)<br />

Carteggio Plinio-Traiano: la questione cristiana.<br />

Importanza del documento per comprendere l’atteggiamento dell’impero nei confronti del problema<br />

“cristiani”.<br />

Importanza del documento per conoscere alcuni aspetti della vita liturgica dei cristiani del II secolo.<br />

La risposta di Traiano: la logica del sistema amministrativo.<br />

GIOVENALE<br />

- la vita e il contesto storico,<br />

- il genere satirico nelle sue caratteristiche tipicamente italiche;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Satire, III, vv. 21-100 (vol. 3, p. 143)<br />

Il degrado sociale e la corruzione dei costumi che affliggono la città. Unico argomento possibile per<br />

la poesia è la realtà vista nei suoi aspetti più degradati.<br />

• Satire, IV, vv. 45-56; 60-136 (vol. 3, p. 147)<br />

Un’efficace parodia del consilium principis.<br />

L’indignatio come stimolo alla poesia.<br />

Differenze rispetto alla satira di Lucilio e di Orazio.<br />

• Satire, VI, vv. 25-59; 82-124; 434-456 (vol. 3, p. 149)<br />

Posizione misogina all’interno della generale denuncia contro la corruzione morale e sociale<br />

dell’epoca.<br />

Non descrizione obiettiva, ma iperbolica deformazione dei dati desunti dall’esperienza reale.<br />

24

Il teatro<br />

PROGRAMMA <strong>DI</strong> LETTERATURA GRECA<br />

Anno scolastico 2010-2011<br />

Prof. ssa Marinella De Luca<br />

V SECOLO<br />

LA TRAGE<strong>DI</strong>A: ESCHILO<br />

25<br />

Obiettivi:<br />

V secolo:<br />

• riconoscere la valenza culturale, politica e<br />

religiosa del teatro tragico e comico,<br />

• individuare l’analoga valenza catartica del<br />

pathos tragico e del riso comico,<br />

• individuare le caratteristiche portanti della<br />

drammaturgia di Sofocle e gli elementi di<br />

differenziazione rispetto ad Eschilo e ad<br />

Euripide.<br />

IV secolo:<br />

• analizzare il mutamento delle forme<br />

teatrali in rapporto alle mutate condizioni<br />

politiche.<br />

- la vita e le tragedie nella loro successione cronologica e nel loro rapporto con il contesto<br />

storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Prometeo incatenato, vv. 197-276 (p. 61)<br />

La complessità e l’anomalia di questa tragedia.<br />

Il profilo spietato e tirannico della divinità..<br />

• I sette contro Tebe, vv. 653-676 (p. 60)<br />

L’uomo di fronte alla libera scelta del proprio destino. La figura di Dike contesa da Eteocle e<br />

Polinice<br />

• Agamennone, vv. 160-183 (p. 55)<br />

Il concetto di <br />

• Eumenidi, vv. 1-20; (p. 79)<br />

Il concetto di teodicea.<br />

• Eumenidi, vv. 235-243; 287-298 (p. 80)<br />

La riammissione di Oreste nella comunità. L’origine dell’Areopago.

LA TRAGE<strong>DI</strong>A: SOFOCLE<br />

- la vita e le tragedie nella loro successione cronologica e nel loro rapporto con il contesto<br />

storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Aiace, vv. 1-133 (p. 163)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’eroe di fronte al dilemma tragico.<br />

La solitudine degli eroi sofoclei.<br />

• Edipo re, vv. 1-57 (p. 174)<br />

La peste e le sue arcane motivazioni.<br />

L’anfibologia del linguaggio sofocleo.<br />

La figura di Edipo: da buon re a tiranno.<br />

• Edipo re, vv. 300-353 (p. 192)<br />

Il contrasto tra Edipo e Tiresia: contrapposizione tra vista e cecità fisica e spirituale.<br />

• Edipo re, vv. 863-910 (p. 202)<br />

Il contrasto tra le leggi degli uomini e le leggi degli dei.<br />

• Edipo re, vv. 1186-1222 (p. 206)<br />

L’inatteso destino di Edipo come emblema della precarietà della condizione umana.<br />

• Antigone, vv. 332-375 (p. 204)<br />

Il mistero dell’uomo e il problema del progresso.<br />

Il rapporto uomo e natura.<br />

Le leggi della terra e la giustizia degli dèi.<br />

• Antigone, vv. 441- 525 (p. 196)<br />

Lo scontro tra Antigone e Creonte è lo scontro tra due opposti principi assolutamente inconciliabili.<br />

Il concetto di “legge non scritta”.<br />

• Antigone, vv. 781-800 (p. 173)<br />

Il canto del coro alla potenza di Eros.<br />

La forza e la natura di Eros, che, accanto alle leggi morali, esercita un potente influsso sulla vita<br />

dell’uomo.<br />

• Antigone, vv. 883-928 (p. 200)<br />

L’addio alla vita di Antigone: patetico dialogo lirico col coro.<br />

L’affermazione della femminilità di Antigone.<br />

• Trachinie, vv. 672-722 (p. 194)<br />

Il personaggio di Deianira tra la labilità del presente e l’angoscia del futuro.<br />

Il cardine concettuale delle Trachinie: la consapevolezza che un’azione volta ad un fine può sortire<br />

effetti del tutto opposti.<br />

26

• Trachinie, vv. 1046-1111 (p. 186)<br />

Lo strazio di Eracle compie la legge occulta del destino che supera la ragione umana e può<br />

distruggere anche il più forte degli eroi.<br />

LA TRAGE<strong>DI</strong>A: EURIPIDE<br />

- la vita e le tragedie nella loro successione cronologica e nel loro rapporto con il contesto<br />

storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Alcesti, vv. 747-802 (p. 265)<br />

Il carattere insolito di questa tragedia “a lieto fine”.<br />

La figura di Eracle spaccone e la sua funzione nella tragedia.<br />

• Medea, vv. 525-575 (p. 278)<br />

L’autodifesa di Giasone: confronto tra i due antagonisti.<br />

Il conflitto tra furor e ratio.<br />

• Medea, vv. 1136-1230 (p. 288)<br />

La spietata vendetta di Medea nel racconto del messaggero.<br />

• Ippolito, vv. 1-50 (p. 298)<br />

La complessa rappresentazione euripidea della divinità.<br />

• Ippolito, vv. 525-543 (p. 301)<br />

Inno di supplica a Eros da parte del coro delle donne di Trezene.<br />

• Elena, vv.16-67 (p. 255)<br />

Il fantasma di Elena: atteggiamneto anticonvenzionale di Euripide che consapevolmente rinnova il<br />

patrimonio mitico trdizionale.<br />

• Troiane, vv. 914-965 (p. 258)<br />

L’autodifesa di Elena e la complessità della sua figura nella cultura greca.<br />

• Baccanti, vv. 215-247 (p. 254)<br />

La complessità della tragedia e le diverse ipotesi interpretative.<br />

Dal greco<br />

La tragedia Eracle è stata letta completamene in italiano; di alcuni passi è stato eseguito anche lo<br />

studio dal greco con lettura metrica, traduzione e analisi.<br />

Testo di riferimento:<br />

• Prologo, vv. 1-106<br />

• Esodo, vv. 1089-1428<br />

27

LA COMME<strong>DI</strong>A ANTICA: ARISTOFANE<br />

- la vita e le commedie nella loro successione cronologica e nel loro rapporto con il contesto<br />

storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Nuvole, vv. (pp. 348 e 351)<br />

Le diverse fasi del teatro aristofaneo. La scelta del teatro politico. La tematica dell’assurdo e quella<br />

del viaggio. La ricerca di effetti spettacolari. La satira contro Socrate e contro il pensiero sofistico.<br />

Il contrasto tra il Discorso Giusto e quello Ingiusto.<br />

• Lisistrata, lettura integrale da parte dei ragazzi e in classe a p. 362<br />

Il rapporto tra la finzione scenica (colpo di stato delle donne) e la realtà (colpo di stato oligarchico<br />

del 411). Lo sciopero delle donne come elemento salvifico: il rovesciamento dei miti misogeni.<br />

Lo schema carnevalesco del “mondo alla rovescia”: la sospensione fantastica della realtà.<br />

• Le rane, vv. 108-145 (p. 368)<br />

Il motivo della crisi della tragedia dopo la morte di Euripide e di Sofocle.<br />

Elementi metateatrali (la presenza di Dioniso come nelle Baccanti di Euripide).<br />

Il viaggio nell’oltretomba rappresentato con un’efficace “scenografia verbale”.<br />

L’aldilà come paese capovolto, simboleggiante Atene stessa.<br />

• Le rane, vv. 605-673 (p. 370)<br />

Dioniso travestito: la parodia tragica.<br />

• Le rane, vv. 905-991 e 1004-1098 (p. 375 e p. 380)<br />

L’agone tra Eschilo e Euripide: elementi di critica letteraria.<br />

IV SECOLO<br />

LA COMME<strong>DI</strong>A NUOVA: MENANDRO<br />

- la vita e le commedie nella loro successione cronologica e nel loro rapporto con il contesto<br />

storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• Dyscolos, Prologo vv. 1-49 (p. 36, vol. 3);<br />

• Dyscolos, vv. 81-178 (p. 37, vol. 3)<br />

• Dyscolos, vv. 711-747 (p. 42, vol. 3 )<br />

Analisi della tematica in rapporto al mutamento del pubblico.<br />

La nuova situazione storica: il tramonto dell’autonomia della polis, l’ampliamento degli orizzonti<br />

geografici e culturali.<br />

Gli effetti della nuova situazione storico-sociale sul teatro comico: i mutamenti tematici e<br />

drammaturgici.<br />

Analisi della struttura: riduzione del coro a intermezzo e divisione in atti.<br />

La caratterizzazione psicologica dei personaggi in funzione della costruzione della trama.<br />

La figura di Cnemone, personaggio non totalmente negativo.<br />

Il messaggio di filantropia e solidarietà.<br />

28

LA FILOSOFIA: PLATONE<br />

Dal greco<br />

Testo di riferimento: a scelta dei ragazzi (generalmente è stata usata l’edizione BUR)<br />

L’opera Apologia di Socrate, già letta per intero con il professore di filosofia, è stata studiata anche<br />

direttamente dal greco in alcuni passi che vengono indicati nell’elenco sottostante.<br />

I passi scelti mirano a mettere in luce la rivoluzionaria figura di Socrate, l’uomo che aveva praticato<br />

e insegnato la virtù, che con la sua libertà di pensiero aveva scardinato la società ateniese, che aveva<br />

esorcizzato la morte, ossessione repressa dei Greci e che per tutto questo fu processato e messo a<br />

morte con le pretestuose imputazioni di empietà e di corruzione dei giovani.<br />

17a-18a<br />

19b-d<br />

20c-21a<br />

23a-c<br />

24b-25c<br />

31c-32a<br />

32e-33b<br />

35c-e<br />

40c-42a<br />

DOPO IL 15 MAGGIO SI PREVEDE <strong>DI</strong> SVOLGERE I SEGUENTI AUTORI:<br />

La rivoluzione dell’Ellenismo<br />

Callimaco<br />

Teocrito<br />

Apollonio Rodio<br />

Antologia Palatina<br />

Polibio<br />

Plutarco<br />

Rimini, 14 maggio 2011<br />

L’insegnante:<br />

(Marinella De Luca) ………………………………..<br />

29<br />

I rappresentanti di classe:<br />

…………………………..…………………………..<br />

……………………….………………………….......

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DOPO IL 15 MAGGIO<br />

La “rivoluzione” dell’Ellenismo Obiettivi:<br />

• verificare i cambiamenti indotti nelle tematiche,<br />

nello stile e nella concezione<br />

dell’arte dalla “rivoluzione” politica prodottasi<br />

con la fine della polis e dal<br />

passaggio dalla comunicazione orale a<br />

quella scritta.<br />

- la vita e le opere nel loro contesto storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

LA POESIA: CALLIMACO<br />

• Prologo dei Telchini, (p. 110, vol. 3)<br />

• Inni, II, vv. 105-113 (p. 109, vol. 3)<br />

• Epigrammi, 28 (p. 113, vol. 3)<br />

Gli elementi fondamentali e innovativi della poetica callimachea.<br />

• Aitia, III, vv. 1-49 (p. 124, vol. 3)<br />

L’interesse eziologico.<br />

La varietà dei temi.<br />

Il gusto dell’erudizione mitologica.<br />

• Epigrammi, 25, 30, 31 (p. 128, vol. 3)<br />

La figura di Eros nella rinnovata prospettiva della poesia ellenistica.<br />

- la vita e le opere nel loro contesto storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

LA POESIA: TEOCRITO<br />

• Idilli, XI, Polifemo Innamorato (p. 196, vol. 3)<br />

L’umanizzazione di Polifemo: confronto con Omero.<br />

Il distacco ironico dal personaggio: confronto con Virgilio.<br />

Il valore catartico della poesia.<br />

• Idilli, XV, Le Siracusane (p. 206, vol. 3)<br />

Esempio di mimo letterario.<br />

Realismo mimetico e psicologico.<br />

L’encomio dei regnanti.<br />

30

• Idilli, XII, Eracle e Ila (p. 196, vol. 3)<br />

Confronto con lo stesso motivo mitologico svolto nelle Argonautiche di Apollonio Rodio.<br />

Funzione consolatoria della poesia.<br />

- la vita e l’opera nel loro contesto storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

LA POESIA: APOLLONIO RO<strong>DI</strong>O<br />

• Argonautiche, I, vv. 1-22 (p. 142, vol. 3)<br />

La scelta dell’argomento.<br />

Compromesso tra l’antica tradizione epica e le nuove esigenze della poesia ellenistica.<br />

La soggettività del narratore epico (differenze rispetto ad Omero)<br />

Interpretazioni controverse dell’opera: fallimento dello statuto eroico o consapevole realizzazione di<br />

uno statuto antieroico? (Paduano).<br />

La di Giasone e dei suoi compagni (tranne Eracle).<br />

• Argonautiche, II, vv. 90-166 (p. 158, vol. 3)<br />

• Argonautiche, III, vv. 275-298 (p. 161, vol. 3)<br />

Il motivo topico di Eros giocatore di dadi.<br />

La rinnovata figura di Eros nella letteratura ellenistica.<br />

• Argonautiche, III, vv. 442-471 (p. 163, vol. 3)<br />

• Argonautiche, III, vv. 744-824 (p. 164, vol. 3)<br />

L’inserzione “tragica” nell’epos.<br />

La moderna figura di Medea: confronto con la Medea di Euripide e con la Didone di Virgilio.<br />

LA POESIA: ANTOLOGIA PALATINA<br />

- la formazione della raccolta e le diverse scuola epigrammatiche;<br />

- studio di alcuni significativi autori;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

• A.P., VII, 472 (p. 83, vol. 3)<br />

• A.P., VII, 715 (p. 84, vol. 3)<br />

La scuola peloponnesiaca: Leonida di Taranto<br />

Descrizione di situazioni quotidiane e di personaggi umili.<br />

Gusto del macabro e del grottesco.<br />

Gusto della sperimentazione.<br />

31

La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo<br />

• A.P., V, 64 (p. 85, vol. 3)<br />

• A.P., V, 153 (p. 86, vol. 3)<br />

• A.P., XII, 50 (p. 86, vol. 3)<br />

•<br />

Prevalenza della tematica erotico-simposiale e dei suoi τ⎜ποι.<br />

Assenza di indagine psicologica.<br />

Sensibilità ironica e lievemente malinconica.<br />

• A.P., V, 141 (p. 91, vol. 3)<br />

• A.P., V, 155 (p. 91, vol. 3)<br />

• A.P., V, 215 (p. 91, vol. 3)<br />

La scuola fenicia: Meleagro di Gadara<br />

Innovatore del genere epigrammatico.<br />

Rinuncia alla brevitas del primo ellenismo e preferi-sce epigrammi più lunghi.<br />

Prevalenza della tematica amorosa nella consueta cornice del simposio.<br />

L’amore visto in una caleidoscopica varietà di situazioni e di emozioni.<br />

Gusto barocco del bizzarro e del sorprendente.<br />

- la vita e l’opera nel loro contesto storico;<br />

- letture contestualizzate in italiano:<br />

LA STORIOGRAFIA: POLIBIO<br />

• Storie, I, 1-2 (p. 314, vol. 3)<br />

La scelta dell'argomento.<br />

Il metodo storiografico: le finalità e le caratteristiche della storia.<br />

Valore paideutico ed educativo della storia.<br />

Visione ciclica delle fasi storiche.<br />

Il ruolo della nel corso della storia.<br />

Confronto con Tucidide.<br />

Rimini, 11 giugno 2011<br />

L’insegnante:<br />

(Marinella De Luca) ………………………………..<br />

32<br />

I rappresentanti di classe:<br />

…………………………..…………………………..<br />

……………………….………………………….......

Introduzione generale<br />

PROGRAMMI <strong>DI</strong> STORIA E FILOSOFIA<br />

Esame di Stato 2010-2011 – Classe III (V) sez. D<br />

Prof. Rossi Dalmazio<br />

PROGRAMMA <strong>DI</strong> STORIA<br />

Il programma dell’ultimo anno prevede lo studio del Novecento. Ciò pone subito una<br />

questione: qual è il termine a quo e quale quello ad quem? Naturalmente il calendario non può<br />

esserci d’aiuto, come non può esserlo di fatto per nessun secolo. Le date di riferimento<br />

possono essere invece molteplici: il 1873 (la “grande depressione”), il 1914-1917 (la Grande<br />

Guerra e la rivoluzione russa), per quello che riguarda le possibili date d’inizio (ma c’è anche<br />

chi indica il 1929). E la data di termine secolo? Gli storici sono per lo più concordi nell’indicare il<br />

1989, anno della caduta del muro di Berlino e della fine dell’esperienza comunista. Ma non c’è<br />

dubbio che la crisi petrolifera del 1973 (e quella del 1979), e il contemporaneo sviluppo di quella<br />

che è stata chiamata la Terza rivoluzione industriale, costituiscono momenti assai significativi<br />

per chi studia la storia novecentesca nella prospettiva prevalentemente economica.<br />

Inoltre: la storia del Novecento è tutta storia contemporanea? Che cosa si intende per<br />

“storia contemporanea”? Ha scritto De Luna: “la frontiera che separa il periodo<br />

contemporaneo da quello che lo precede è un confine mobile, che non<br />

cessa di spostarsi, confermando una fluidità di termini a quo e ad quem,<br />

che attribuisce alla contemporaneità i tratti di un fiume di eventi restìo a<br />

farsi imbrigliare nell’alveo di una qualsiasi periodizzazione”. Possiamo invece<br />

indicare in un’”umanità completamente massificata” il tratto caratteristico del secolo: “Nel<br />

‘secolo degli estremi’ (Hobsbawm), di massa è stata la partecipazione<br />

politica che è il prius logico del totalitarismo; di massa è stata la<br />

produzione del sistema industriale così come di massa sono stati i<br />

consumi che ha alimentato. Di massa è la morte, che trionfa nelle grandi<br />

guerre e negli altri conflitti minori. Di massa sono gli strumenti della<br />

comunicazione, quei mass media che hanno improntato il Dna, lo stesso<br />

33

patrimonio genetico del XX secolo” (G. De Luna, La passione e la ragione. Fonti e<br />

metodi dello storico contemporaneo, La Nuova Italia, Firenze 2001; p. 30). Il Novecento, dunque,<br />

come secolo delle masse, con una periodizzazione che pone al centro il ventennio tra le due<br />

guerre mondiali, quello della “grande trasformazione” studiata da Polanyi. Di lì, infatti, si<br />

dipartono una serie di cerchi concentrici, che vanno verso il passato (la Seconda rivoluzione<br />

industriale e l’imperialismo) e verso il futuro, avviato dai grandi eventi della storia a cavallo tra<br />

il XX e il XXI secolo.<br />

M 1 - Il secolo nuovo (1900-1914)<br />

Considerazione generale sulla contradditorietà del periodo tra<br />

“Belle Epoque” e “crisi della civiltà”, con LETTURA di alcuni brevi<br />

aforismi di Nietzsche sulle nefaste conseguenze delle macchine per la<br />

vita dell’uomo. L’estremo e l’eccessivo come misura della perfezione:<br />

inizia l’”età degli estremi” (E.J.Hobsbawm).<br />

Prima Prima unità: unità: Il Il Il Il mondo mondo mondo mondo della della della della Seconda Seconda Seconda Seconda rivoluzione rivoluzione rivoluzione rivoluzione industriale<br />

industriale<br />

industriale<br />

industriale<br />

I,1: Crisi di sovrapproduzione e razionalizzazione dell’economia<br />

- dalla “sottoproduzione” delle società tradizionali alla “sovrapproduzione”<br />

dell’economia industriale (e agraria);<br />

- una questione storiografica: il periodo tardo ottocentesco è stato<br />

esclusivamente “borghese”? Le due tesi contrapposte di David S. Landes<br />

(1969) e Arno J. Mayer (1981);<br />

- la razionalizzazione dell’economia e le sue ragioni storiche: “taylorismo” e<br />

“fordismo” (analogie e differenze);<br />

- crisi della concezione classica liberale e “protezionismo”<br />

I,2: La classe operaia (e il socialismo) e la borghesia (e il nazionalismo)<br />

- la nascita di una nuova classe operaia in relazione agli sviluppi del<br />

taylorismo e del fordismo;<br />

- il conflitto- politico e culturale- tra classe operaia e borghesia: le sue<br />

condizioni oggettive;<br />

- il conflitto da un punto di vista soggettivo: LETTURA di Erich J.<br />

Hobsbawm sullo scontro tra due concezioni del mondo e due universi<br />

mentali (cfr. pp. 83-85 del manuale);<br />

- dalla Prima alla Seconda Internazionale: la socialdemocrazia e il<br />

“revisionismo” di Eduard Bernstein: LETTURA tratta da I presupposti del<br />

34

socialismo e i problemi della socialdemocrazia (cfr. pp. 12-13 di Attraverso<br />

il Novecento)<br />

Seconda Seconda unità: unità: Sfide Sfide Sfide Sfide per per per per l’egemonia l’egemonia l’egemonia l’egemonia mondiale: mondiale: mondiale: mondiale: l’imperialismo<br />

l’imperialismo<br />

l’imperialismo<br />

l’imperialismo<br />

II,1: Verso la Prima guerra mondiale<br />

- definizione di “imperialismo” e suo legame col concetto di “nazione”;<br />

- conflitti economici e conflitti politico-ideologici tra le nazioni;<br />

- alcune interpretazioni dell’imperialismo: da Hobson a Lenin a Schumpeter.<br />

II,2: Il caso degli USA: le “corporations” e la “diplomazia del dollaro”<br />

- LETTURA di un testo di A.Aquarone sulle origini dell’imperialismo.<br />

II,3: Il razzismo<br />

- Il razzismo come fenomeno moderno: LETTURA di un testo di Z. Bauman<br />

sul legame tra olocausto e modernità (cfr. pp.194-195 di Attraverso il<br />

Novecento)<br />

- LETTURA di C. Royer sull’ineguaglianza delle razze: il darwinismo sociale (cfr. pp.<br />

20-23 del manuale)<br />

Terza Terza un unità: un ità: L’età L’età L’età L’età giolittiana giolittiana giolittiana giolittiana<br />

III,1: L’età giolittiana e il decollo industriale dell’Italia<br />

- gli stadi economici di Walt W. Rostow: per un inquadramento storico-economico dell’età<br />

giolittiana;<br />

- l’età giolittiana e lo Stato liberale: l’originalità del giolittismo.<br />

III,2: Il riformismo politico<br />

- il programma politico di Giolitti tra riformismo e neutralità nei conflitti<br />

sociali;<br />

- il difficile rapporto con i socialisti.<br />

III,3: Il secondo periodo giolittiano e la guerra di Libia<br />

III,3,1: La guerra di Libia<br />

La questione del nazionalismo<br />

III,3,2: Il patto Gentiloni e la questione cattolica<br />

III,4: Le tre interpretazioni classiche del giolittismo: B.Croce, G.Volpe, G.Salvemini<br />

35

LETTURE di passi tratti dalle opere dei tre autori (fotocopie)<br />

CONCETTI-CHIAVE del modulo: “crisi di sovrapproduzione”, “protezionismo”,<br />

“taylorismo” e “fordismo”, “imperialismo”, “revisionismo”.<br />

M 2 – La grande trasformazione (1914-1929)<br />

Il termine “grande trasformazione” è stato coniato da Karl Polanyi ed è<br />

il titolo da lui dato a uno dei libri più rilevanti della storiografia<br />

novecentesca (pubblicato nel 1944). Con tale termine, lo storico ed<br />

economista ungherese intende riferirsi alle conseguenze della grande crisi<br />

del 1929. Essa consistette nel rovesciamento della tendenza che aveva<br />

dominato il mondo a partire dalla rivoluzione industriale, con l’imporsi<br />

dell’economia di mercato. Essa per Polanyi rappresenta una fase rovinosa<br />

della storia mondiale, le cui contraddizioni hanno prodotto il fascismo.<br />

Seguendo il libro, abbiamo suddiviso il periodo in due parti: la prima<br />

riguarda la preparazione della crisi, la seconda è relativa alle sue<br />

conseguenze.<br />

Prima Prima unità: unità: La La La La Prima Prima Prima Prima guerra guerra guerra guerra mondiale mondiale mondiale mondiale<br />

I,1: La crisi dell’equilibrio: le ragioni dell’immane conflitto<br />

- la crisi del sistema dell’equilibrio bismarckiano e la politica di Guglielmo II della<br />

“grande Germania”;<br />

- la “Triplice Alleanza” e la “Triplice intesa”;<br />

- ragioni politico-diplomatiche, economiche e ideologiche che portano al conflitto.<br />

I,2: Gli esordi: 1914-1915<br />

- l’entusiasmo per l’avventura bellica e l’immediata delusione: la guerra come<br />

“festa” dei Futuristi e la realtà della trincea: LETTURA di A. Gibelli sul<br />

“nuovo paesaggio mentale” costituito dalla realtà della trincea (cfr. pp. 185-<br />

186 del manuale);<br />

- lo scoppio del conflitto e la costituzione di tre fronti (a est, a ovest e nel mare<br />

del Nord);<br />

- l’intervento dell’Italia in guerra: dalla contrapposizione tra “neutralisti” e<br />

“interventisti” alla dichiarazione di guerra.<br />

36

-<br />

I,3: Dal 1915 al 1917<br />

- la situazione di stallo degli anni 1915-1916;<br />

- dall’annuncio della “guerra sottomarina totale” all’intervento in guerra degli USA;<br />

- il fronte italiano dalla “Strafexpedition” a Caporetto: la questione della sconfitta di<br />

Caporetto per la storia italiana dell’immediato dopoguerra (interpretazioni<br />

storiografiche).<br />

I,4: La fine della Grande guerra<br />

- la controffensiva dell’Intesa e dell’esercito italiano (dal Piave a Vittorio Veneto);<br />

- la nuova situazione geo-politica dell’Europa dopo la pace di Versailles;<br />

- un genocidio dimenticato: quello degli armeni.<br />

Seconda unità: La rivoluzione russa (e la costruzione dell’URSS)<br />

II,1: La Russia tra fine Ottocento e Prima guerra mondiale<br />

- la situazione della Russia tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX;<br />

- il socialismo e la guerra: il fallimento dell’Internazionale;<br />

- la caduta degli zar: febbraio-aprile 1917; il neobolscevismo delle Tesi di aprile<br />

di Lenin.<br />

II,2: La rivoluzione d’ottobre<br />

- dai governi Kerenskij alla pace di Brest-Litovsk;<br />

- la costruzione del potere bolscevico tra “terrore rivoluzionario” e guerra<br />

civile;<br />

- la costruzione dell’URSS: dal “comunismo di guerra” alla NEP.<br />

Terza Terza unità: unità: unità: Un Un Un Un difficile difficile difficile difficile dopoguerra<br />

dopoguerra<br />

dopoguerra<br />

dopoguerra<br />

Esposizione di un quadro generale sulla situazione immediatamente postbellica,<br />

finalizzata alla comprensione di una “pacificazione impossibile”.<br />

III,1: Gli USA tra “red scare” e “anni folli”<br />

- Il grande Gatsby di F. S. Fitgerald: uno squarcio sugli USA degli anni Venti;<br />

- la società americana degli anni Venti: verso la grande crisi del 1929;<br />

- gli “italoamericani”: da emigranti a italiani; Farfariello e Rodolfo Valentino.<br />

37

-<br />

III,2: La situazione europea<br />

Francia, Inghilterra, ma, soprattutto, Germania della repubblica di Weimar: tra<br />

sviluppi culturali e crisi economica.<br />

Quarta Quarta Quarta unità: unità: L’avvento L’avvento L’avvento L’avvento de del de del<br />

l l fascismo fascismo fascismo fascismo in in in in Italia Italia Italia Italia<br />

IV,1: Le delusioni della vittoria<br />

- il mito della “vittoria mutilata” e l’atteggiamento politico del governo<br />

italiano;<br />

IV,2: Le conseguenze economiche e sociali della guerra<br />

- rivolgimenti sociali: il “biennio rosso” e l’occupazione delle fabbriche;<br />

- la situazione economica generale.<br />

IV,3: La situazione politica: i partiti e il governo<br />

- le elezioni del 1919 e le nuove realtà politiche emergenti: il PSI e il PPI;<br />

- l’incapacità dei governi liberali e la figura di Giolitti.<br />

IV,4: L’ascesa del fascismo<br />

-<br />

- il fascismo dai fasci di combattimento (23 marzo 1919) al PNF (7 novembre<br />

1921);<br />

- la tattica di Mussolini tra legalità e illegalità;<br />

- i limiti dell’antifascismo: LETTURA di A. Tasca (cfr. manuale pp. 188-<br />

190).<br />

IV,5: La presa del potere e l’organizzazione dello Stato totalitario<br />

- due periodi: 1) dal 28 ottobre 1922 al 3 gennaio 1925; 2) dal 3 gennaio 1925<br />

in poi;<br />

- la questione del totalitarismo “imperfetto”;<br />

- le leggi “fascistissime”.<br />

CONCETTI-CHIAVE del modulo: “nazionalismo”, “guerra lampo” e “guerra di<br />