esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...

esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...

esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

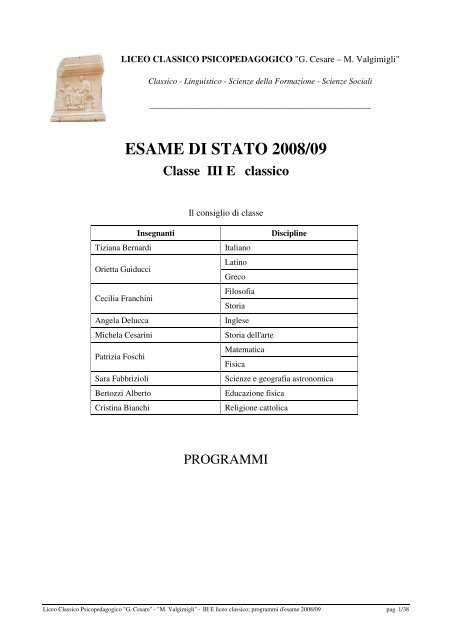

LICEO CLASSICO PSICOPEDAGOGICO "G. <strong>Cesare</strong> – M. Valgimigli"<br />

<strong>Classico</strong> - Linguistico - Scienze della Formazione - Scienze Sociali<br />

_____________________________________________________<br />

ESAME DI STATO <strong>2008</strong>/<strong>09</strong><br />

Classe III E classico<br />

Il consiglio <strong>di</strong> classe<br />

Insegnanti Discipline<br />

Tiziana Bernar<strong>di</strong> Italiano<br />

Orietta Guiducci<br />

Cecilia Franchini<br />

Latino<br />

Greco<br />

Filosofia<br />

Storia<br />

Angela Delucca Inglese<br />

Michela Cesarini Storia dell'arte<br />

Patrizia Foschi<br />

Matematica<br />

Fisica<br />

Sara Fabbrizioli Scienze e geografia astronomica<br />

Bertozzi Alberto Educazione fisica<br />

Cristina Bianchi Religione cattolica<br />

PROGRAMMI<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 1/38

ITALIANO<br />

Testi utilizzati: R.Luperini, P.Castal<strong>di</strong>, L.Marchiani, V.Tinacci, La scrittura e l’interpretazione. Gli autori<br />

italiani, il canone europeo, la scrittura delle donne, gli intrecci interculturali e tematici, E<strong>di</strong>zione arancione,<br />

voll. 2 (t.II) 3 (t. I e II), Palombo e<strong>di</strong>tore, 2004.<br />

A.M.Chiavacci Leonar<strong>di</strong> ( a cura <strong>di</strong>), Dante Alighieri, Comme<strong>di</strong>a, Para<strong>di</strong>so, Zanichelli, 2001.<br />

Autori ed argomenti Letture compiute metodologia<br />

I Promessi sposi <strong>di</strong> A.Manzoni<br />

Le redazioni, la struttura, i temi.<br />

Storia della colonna infame<br />

G. Leopar<strong>di</strong><br />

La modernità <strong>di</strong> Leopar<strong>di</strong>; la vita; la<br />

ricerca del vero, il problema<br />

dell’infelicità, la poetica.<br />

Lo Zibaldone <strong>di</strong> pensieri<br />

Le Operette morali<br />

I Canti: composizione, struttura,<br />

titolo.<br />

Fermo e Lucia, tomo II, cap. V (la storia <strong>di</strong><br />

Egi<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> Gertrude) a confronto coi capp.<br />

IX-X dei Promessi sposi<br />

Promessi sposi, capp.V-VI,( il <strong>di</strong>alogo fra<br />

padre Cristoforo e don Rodrigo)<br />

“ , cap. XXVIII ( il governo e<br />

la moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> fronte alla carestia)<br />

Ib., cap. XXIX ( la storia vista dal basso:<br />

don Abbon<strong>di</strong>o e la guerra)<br />

Ib., cap. XXXVIII (la conclusione)<br />

Letture critiche: I. Calvino, I Promessi<br />

sposi: il romanzo dei rapporti <strong>di</strong> forza;<br />

G.Bal<strong>di</strong>, I promessi sposi: progetto <strong>di</strong><br />

società e mito; E.Raimon<strong>di</strong>, Il romanzo<br />

senza i<strong>di</strong>llio per le parti antologizzate nel<br />

testo in adozione.<br />

L’introduzione<br />

Zibaldone 50-1, 353-6,<br />

4417-8, 1559-62, 4175-71025-6,4288-9.<br />

Coro <strong>di</strong> morti nello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Federico<br />

Ruysch;<br />

Dialogo <strong>di</strong> Plotino e Porfirio;<br />

Dialogo della Natura e <strong>di</strong> un Islandese.<br />

Ultimo canto <strong>di</strong> Saffo<br />

L’infinito<br />

A Silvia<br />

Canto notturno <strong>di</strong> un pastore errante<br />

dell’Asia<br />

La quiete dopo la tempesta<br />

Il sabato del villaggio<br />

Il pensiero dominante<br />

A se stesso<br />

Lezione frontale<br />

Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />

L&C<br />

L&C<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 2/38<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Lezioni frontali<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C

La seconda metà dell’Ottocento: un<br />

quadro introduttivo alla situazione<br />

storico-culturale e alle poetiche<br />

dominanti, naturalismo e<br />

simbolismo<br />

Il romanzo e la novella in Italia<br />

nella seconda metà dell’Ottocento.<br />

Presentazione sintetica della<br />

narrativa degli scapigliati, della<br />

narrativa pedagogica e dei veristi<br />

siciliani.<br />

G.Verga La rivoluzione stilistica e<br />

tematica. La vita e le opere.<br />

L’adesione al verismo e il ciclo dei<br />

“Vinti”<br />

Le novelle<br />

I Malavoglia. Il progetto letterario;<br />

la poetica; una ricostruzione<br />

intellettuale; il sistema dei<br />

personaggi; unità <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce<br />

espressivo e duplicità <strong>di</strong> toni; il<br />

cronotopo dell’i<strong>di</strong>llio familiare; il<br />

<strong>di</strong>scorso in<strong>di</strong>retto libero, la<br />

regressione, lo straniamento.<br />

Mastro don Gesualdo<br />

Simbolismo e decadentismo<br />

C.Baudelaire I fiori del male<br />

A.Rimbaud<br />

La ginestra o il fiore del deserto.<br />

C.Baudelaire, Per<strong>di</strong>ta dell’aureola in Poesie<br />

e prose, Mondatori, 1973, p.403<br />

Da L’amante <strong>di</strong> Gramigna De<strong>di</strong>catoria a<br />

Salvatore Farina<br />

Rosso Malpelo<br />

La lupa<br />

Libertà<br />

La roba<br />

La prefazione ai Malavoglia<br />

I Malavoglia, cap.I<br />

Ib. capp.II, III, V,VII, XV ( passi<br />

antologizzati)<br />

La giornata <strong>di</strong> Mastro don Gesualdo<br />

La morte <strong>di</strong> Mastro don Gesualdo<br />

Letture critiche: L.Spitzer, L’originalità<br />

della narrazione nei “Malavoglia” in<br />

“Belfagor”, XI,!,1956; G.Tellini, Il<br />

romanzo italiano dell’Ottocento e<br />

Novecento; G.Mazzacurati, Parallele e<br />

meri<strong>di</strong>ane:l’autore e il coro all’ombra del<br />

nespolo, in Stagioni dell’apocalisse. Verga,<br />

Pirandello, Svevo, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1998,<br />

pp. 17-35 (in fotocopia)<br />

Revisione ed approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> temi<br />

prima appena accennati<br />

Corrispondenze<br />

Le vocali<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 3/38<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />

L&C<br />

Lettura in<strong>di</strong>viduale<br />

<strong>di</strong>scussa in classe<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C

G.Pascoli<br />

La vita: tra il “nido” e la poesia.<br />

La poetica del fanciullino.<br />

Myricae<br />

Il simbolismo impressionistico<br />

I Canti <strong>di</strong> Castelvecchio<br />

I Poemetti: tendenza narrativa e<br />

sperimentazione linguistica<br />

G. D’Annunzio.<br />

La vita. L’ideologia e la poetica.<br />

Il romanzo: Il Piacere<br />

Il trionfo della morte<br />

Il fuoco<br />

Notturno<br />

La poesia. Le Lau<strong>di</strong>: struttura e<br />

organizzazione interna. I temi.<br />

Alcione<br />

La tendenza dell’avanguar<strong>di</strong>a in<br />

Italia tra gli Anni Dieci e Venti: i<br />

crepuscolari.<br />

Palazzeschi tra crepuscolarismo e<br />

futurismo<br />

L.Pirandello.<br />

La vita, la formazione, le varie fasi<br />

dell’attività artistica.<br />

La poetica dell’umorismo<br />

Quaderni <strong>di</strong> Serafino da Gubbio<br />

Uno nessuno centomila<br />

Il fu Mattia Pascal: la<br />

struttura e i temi<br />

Il fanciullino<br />

Lavandare<br />

Temporale<br />

Il lampo<br />

X Agosto<br />

L’assiuolo<br />

Il gelsomino notturno<br />

Italy ( frammento)<br />

Digitale purpurea<br />

Letture critiche: da G.Contini, “Il<br />

linguaggio <strong>di</strong> Pascoli” in Varianti e altra<br />

linguistica, Einau<strong>di</strong>, 1970, pp.241-243<br />

Andrea Sperelli (da Il Piacere, I,2)<br />

La conclusione (da Il Piacere, IV,3)<br />

La sera fiesolana<br />

La pioggia nel pineto<br />

Meriggio<br />

Le stirpi canore<br />

G.Gozzano, La signorina felicita ovvero la<br />

Felicità (solo le parti iniziali )<br />

M.Moretti, Piove ( in fotocopia)<br />

Chi sono?<br />

Lasciatemi <strong>di</strong>vertire<br />

Da Il fu Mattia Pascal “Lo strappo nel cielo<br />

<strong>di</strong> carta” (cap.XII)<br />

L’Umorismo, p.II, cap. II ( <strong>di</strong>fferenza fra<br />

umorismo e comicità: la vecchia<br />

imbellettata)<br />

Il furto ( Libro IV, cap. VI)<br />

Adriano Meis e la sua ombra (cap. XV)<br />

Mi vi<strong>di</strong> in quell’istante attore <strong>di</strong> una<br />

trage<strong>di</strong>a (cap.V)<br />

L’ultima pagina del romanzo (cap. XVIII)<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 4/38<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C L&C L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />

del romanzo<br />

Confronto in classe<br />

sui passi in<strong>di</strong>cati<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C

Novelle per un anno<br />

Il teatro<br />

I miti teatrali: I Giganti della<br />

montagna<br />

I. Svevo.<br />

La vita , la cultura e la poetica.<br />

Caratteri dei romanzi sveviani<br />

La coscienza <strong>di</strong> Zeno. Struttura e<br />

temi<br />

G.Ungaretti e la religione della<br />

parola.<br />

L’Allegria<br />

Sentimento del tempo<br />

Il dolore<br />

U. Saba: Il Canzoniere<br />

E. Montale<br />

Centralità <strong>di</strong> Montale nella poesia<br />

del Novecento.<br />

La vita e le opere<br />

Ossi <strong>di</strong> seppia<br />

Poetica, temi e scelte stilistiche del<br />

secondo Montale: Occasioni<br />

Le altre fasi della poesia <strong>di</strong> Montale<br />

da Bufera a Diarii passando per la<br />

svolta <strong>di</strong> Satura<br />

Il treno ha fischiato.. (L’uomo solo)<br />

Tu ri<strong>di</strong> (Tutt’e tre)<br />

C’è qualcuno che ride (Una giornata)<br />

Io sono colei che mi si crede (Così è se vi<br />

pare)<br />

L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico<br />

e la scena finale (da Sei personaggi in<br />

cerca d’autore)<br />

da Senilità: Inettitu<strong>di</strong>ne e senilità (cap.I)<br />

Lo schiaffo del padre<br />

L’ad<strong>di</strong>o a Carla<br />

La vita è una malattia<br />

Letture critiche: A. Leone De Castris , La<br />

conclusione del romanzo in Il<br />

Decadentismo italiano, Laterza, 1989<br />

[1974],pp. 127-129<br />

In memoria<br />

Commiato<br />

Mattina<br />

Soldati<br />

I fiumi<br />

Veglia<br />

Caino<br />

Non gridate più<br />

A mia moglie<br />

Città vecchia<br />

Amai<br />

I limoni<br />

Non chiederci la parola<br />

Spesso il male <strong>di</strong> vivere ho incontrato<br />

Non recidere, forbice, quel volto<br />

Il sogno del prigioniero (La bufera)<br />

Ho sceso, dandoti il braccio almeno un<br />

milione <strong>di</strong> scale (Satura)<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />

e <strong>di</strong>scussione in<br />

classe<br />

Lezione frontale<br />

Lezione frontale<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 5/38<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />

e <strong>di</strong>scussione in<br />

classe<br />

sui passi in<strong>di</strong>cati<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

Lezione frontale<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C<br />

L&C

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili<br />

(Satura)<br />

Si deve preferire (Diarii)<br />

Letture critiche: S.Solmi, Scrittori negli<br />

anni, in Montale, Ossi <strong>di</strong> seppia,<br />

Mondatori, 2003, pp. 264-268;<br />

L.Blascucci, Gli oggetti <strong>di</strong> Montale,<br />

Mulino, 202, pp. 49 e 58-60 ( fotocopie)<br />

DANTE, Divina Comme<strong>di</strong>a, Para<strong>di</strong>so. Sono stati letti e commentati i seguenti canti : I, III, VI, XI, XV,<br />

XVII, XXX, XXXIII.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 6/38

LATINO<br />

Testi utilizzati:<br />

G. Pontiggia – M. C. Gran<strong>di</strong>, Letteratura latina, voll. II - III, Principato.<br />

L. Suar<strong>di</strong> (a cura <strong>di</strong>), Tacito, Passi scelti, Principato.<br />

P. Martino (a cura <strong>di</strong>), L. Anneo Seneca. Antologia <strong>di</strong> passi tratti dagli scritti filosofici e<br />

dall’Apokolokyntosis, D’Anna.<br />

L’età augustea Obiettivi:<br />

Analizzare l’elegia erotica latina<br />

Considerarla in relazione ai modelli greci <strong>di</strong><br />

riferimento<br />

Operare un confronto tra i poeti elegiaci del<br />

canone<br />

Tibullo e il Corpus Tibullianum<br />

Elegiae I, 1 (“La vita ideale”)<br />

Elegiae I, 3 (“Sulle rive dell’Egeo”)<br />

Elegiae I, 5 (“Il tra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Delia”)<br />

Properzio:<br />

dalle elegie amorose alla poesia<br />

eziologica d argomento romano<br />

Elegiae I, 1 (“L’elegia proemiale”)<br />

Elegiae I, 3 (“Cinzia dormiente”)<br />

Elegiae I, 11 (“Cinzia tra gli ozi <strong>di</strong> Baia”)<br />

Elegiae III, 25 (“L’elegia del <strong>di</strong>sci<strong>di</strong>um”)<br />

Elegiae IV, 4 (“Un esempio <strong>di</strong> poesia<br />

eziologica: la leggenda <strong>di</strong> Tarpea”)<br />

Elegiae IV, 7 (“Il fantasma <strong>di</strong> Cinzia”)<br />

Ovi<strong>di</strong>o<br />

in sintesi i contenuti <strong>di</strong>:<br />

Amores, Heroides, Ars amatoria, Me<strong>di</strong>camina<br />

faciei femineae, Reme<strong>di</strong>a amoris, Metamorfosi,<br />

Fasti<br />

Amores I, 3 (“Ritratto del poeta elegiaco”)<br />

Amores I, 5 (“La donna del poeta elegiaco”)<br />

Amores II, 1 (“Il pubblico del poeta elegiaco”)<br />

Ars amatoria I, 89-134 (“Luoghi <strong>di</strong> caccia<br />

amorosa: il teatro”)<br />

Ars amatoria III, 103-128 (“Al mio stile <strong>di</strong> vita<br />

questa è l’epoca adatta”)<br />

Tristia, IV, 10 (“Lettera ai posteri: la mia vita”)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La poesia “classica” <strong>di</strong> Tibullo.<br />

Analisi contenutistica dei brani letti.<br />

Eventuale confronto tra i medesimi e quelli degli<br />

altri poeti elegiaci.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Analisi contenutistica dei brani letti.<br />

I temi: eros, poesia e mito.<br />

Eventuale confronto tra i medesimi e quelli degli<br />

altri poeti elegiaci.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Analisi contenutistica dei brani letti.<br />

Eventuale confronto tra i medesimi e quelli degli<br />

altri poeti elegiaci.<br />

L’età <strong>di</strong> Tiberio Obiettivi:<br />

in<strong>di</strong>viduare le linee portanti del <strong>di</strong>battito<br />

letterario in relazione al potere imperiale<br />

riconoscere le caratteristiche della storio-grafia<br />

del consenso e del <strong>di</strong>ssenso<br />

Velleio Patercolo<br />

Historiae, II, 127-128 (Elogio <strong>di</strong> Seiano, homo<br />

novus)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Confronto tra l’impostazione storiografica<br />

filoimperiale <strong>di</strong> Patercolo e quella <strong>di</strong> Valerio<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 7/38

Valerio Massimo<br />

Factorum et <strong>di</strong>ctorum memorabilium libri, praef.<br />

(“Ragioni dell’opera e de<strong>di</strong>ca a Tiberio”)<br />

Factorum et <strong>di</strong>ctorum memorabilium libri V, 3, 4<br />

(“Clamoroso esempio <strong>di</strong> ingratitu<strong>di</strong>ne”)<br />

Curzio Rufo<br />

Historiae Alexandri Magni, IV, 7, 5-31 (“In<br />

viaggio verso l’oracolo <strong>di</strong> Giove Ammone”)<br />

Fedro<br />

Fabulae I, 1; II, 5, V, 10 (“Lupus et agnus, Tiberius<br />

Caesar ad Atriensem, Canis et sus et venator”)<br />

Massimo e Curzio Rufo.<br />

Le testimonianze <strong>di</strong> Seneca e Tacito sulla figura<br />

dello storico Cremuzio Cordo (cfr. Seneca,<br />

Consolatio ad Marciam 20, 4-7, Tacito, Annali IV,<br />

34-35)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il fine moralistico degli exempla.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La ricerca dell’effetto e la tensione narrativa<br />

funzionali al ritratto storico del protagonista.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Volontà <strong>di</strong> conferire alla favola una misura e una<br />

regola ben precise, ottemperando al precetto<br />

oraziano del miscere utile dulci.<br />

Riconoscimento <strong>di</strong> un rassegnato pessimismo e <strong>di</strong><br />

una morale rinunciataria.<br />

Il concetto <strong>di</strong> varietas: l’autore attinge anche al<br />

mondo della cronaca e dell’attualità.<br />

L’età <strong>di</strong> Nerone Obiettivi:<br />

confrontare la posizione degli intellettuali nei<br />

confronti del potere<br />

cogliere le novità dei singoli autori in or<strong>di</strong>ne allo<br />

sperimentalismo linguistico e stilistico.<br />

Seneca<br />

In italiano:<br />

Consolatio ad Marciam, 19, 3 – 20, 3 (“Solo la<br />

morte ci rende liberi”)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La consolatio come genere letterario in relazione ai<br />

modelli precedenti.<br />

Il tema della morte.<br />

Riconoscimento delle scelte espressive e stilistiche<br />

che l’autore perfezionerà nelle opere successive,<br />

nonché dei nuclei concettuali che saranno al centro<br />

della sua riflessione filosofica.<br />

Consolatio ad Polybium, 7 (“Elogio <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Un esempio <strong>di</strong> opportunismo politico.<br />

Apokolokyntosis, 5-7, 1 (“Clau<strong>di</strong>o sale in cielo”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’opera come esilarante <strong>di</strong>vertissment letterario.<br />

Importanza dell’opera come unico esempio in<br />

forma pressoché integrale <strong>di</strong> satira menippea.<br />

Uso spregiu<strong>di</strong>cato e paro<strong>di</strong>stico dei materiali<br />

De ira III, 17-19 (“ Esempi <strong>di</strong> ferocia bestiale:<br />

Alessandro, Silla, Catilina ,Caligola”)<br />

letterari sia greci che latini.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Riflessione sugli orrori e la ferocia dei politici che<br />

hanno preceduto il principe.<br />

De ira III, 36 (“L’<strong>esame</strong> <strong>di</strong> coscienza”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Descrizione della pratica quoti<strong>di</strong>ana dell’<strong>esame</strong> <strong>di</strong><br />

coscienza.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 8/38

Epistulae morales ad Lucilium 2 (“Le letture”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Non conta leggere molto ma in modo utile e<br />

concentrato.<br />

Epistulae morales ad Lucilium 8, 1-7 (“La libertà<br />

del saggio”)<br />

Medea, vv. 116-178<br />

Thyestes, vv. 920-1068<br />

Epistulae morales ad Lucilium, 108, 1-7; 13-29<br />

(“L’epoca della mia prima giovinezza: gli stu<strong>di</strong><br />

filosofici”)<br />

Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-6, 15-21<br />

In latino:<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Riflessione sul concetto <strong>di</strong> libertà nel passaggio<br />

dalla repubblica all’impero.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il teatro come scenario <strong>di</strong> un inconciliabile <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o<br />

tra ratio e furor.<br />

Il mito come simbolo <strong>di</strong> una vita morale lacerata da<br />

violenti impulsi irrazionali.<br />

I tratti salienti <strong>di</strong> uno stile virtuosistico e baroccheggiante.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il problema degli schiavi, uomini come gli altri.<br />

Consolatio ad Marciam 1, 2-4 (“Il coraggio <strong>di</strong> Marcia”. Attraverso l’esaltazione della figura <strong>di</strong> Marcia<br />

Seneca si <strong>di</strong>chiara dalla parte della libertas senatoria, augurandosi che il nuovo regime <strong>di</strong> Caligola si<br />

lasci alle spalle il regime del <strong>di</strong>spotismo).<br />

De ira I, 6,1 e 3-5 (“Il potere e il castigo”. Seneca delinea, per chi ha responsabilità <strong>di</strong> governo, una<br />

funzione precipua <strong>di</strong> sapiente e <strong>di</strong> educatore che deve rifuggire dagli eccessi e relegare la punizione<br />

fra i rime<strong>di</strong> ultimi.<br />

De ira II, 8 (“Una società <strong>di</strong> gla<strong>di</strong>atori e <strong>di</strong> belve”. Rappresentazione della folla, tema ricorrente in<br />

Seneca: la moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> persone <strong>di</strong> provenienze e ceti <strong>di</strong>versi che si addensa per le strade <strong>di</strong> Roma<br />

suscita nel filosofo sentimenti <strong>di</strong> sgomento e talvolta <strong>di</strong> commiserazione.)<br />

Consolatio ad Helviam matrem 6, 1-6. (“L’istinto del viaggio e del mutamento ”. L’esilio è presentato<br />

come una mera mutazione <strong>di</strong> luogo, quale variante della generale tensione umana verso il movimento<br />

e il cambiamento <strong>di</strong> se<strong>di</strong>).<br />

De brevitate vitae 1 (“La brevità della vita”. La vita <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponiamo non è breve ma lunga, se non la<br />

sprechiamo).<br />

De Clementia I, 1, 1-4 (“La coscienza del potere”. La similitu<strong>di</strong>ne dello specchio. Seneca porge a Nerone<br />

uno specchio per fargli osservare riflessa la propria immagine naturale, ossia la spontanea attitu<strong>di</strong>ne a<br />

governare con clemenza).<br />

Epistulae morales ad Lucilium 1,1 (“Alla ricerca del tempo”. La via per la liberazione dell’in<strong>di</strong>viduo<br />

passa necessariamente attraverso la riconquista del tempo).<br />

Epistulae morales ad Lucilium 7, 1-5 (“Via dalla pazza folla”. La folla va evitata: è come un virus<br />

contagioso).<br />

Epistulae morales ad Lucilium 16, 1-5 (“Philosophandum est”. La filosofia è l’unico mezzo che può<br />

aiutare a sopportare stoicamente le ostilità del fato e della fortuna).<br />

Epistulae morales ad Lucilium 24, 19-21 (“La nostra morte quoti<strong>di</strong>ana”. La vita ci è stata data con la<br />

con<strong>di</strong>zione della morte; noi avanziamo contro <strong>di</strong> essa).<br />

Letture critiche:<br />

A. TRAINA, Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, Bologna, 1995 5 (fotocopie: “Linguaggio<br />

dell’interiorità”, “Linguaggio della pre<strong>di</strong>cazione”).<br />

Lucano<br />

Pharsalia, I, vv. 129-157 (“La quercia e il Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 9/38

fulmine”) Potenza espressiva e visionaria nei due ritratti<br />

antitetici <strong>di</strong> <strong>Cesare</strong> e Pompeo.<br />

Pharsalia, VI, vv. 719-830 (“Macabro rito <strong>di</strong> Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

negromanzia”)<br />

Consapevole rovesciamento dell’epos virgiliano:<br />

confronto tra la scena <strong>di</strong><br />

… della maga Eritto e la<br />

Pharsalia vii, 786-846 (“<strong>Cesare</strong> contempla il<br />

catabasi <strong>di</strong> Enea nel VI libro dell’Eneide.<br />

Esempio <strong>di</strong> “iperrealismo o surrealismo visionario”.<br />

Esempio <strong>di</strong> scrittura turgida e barocca, all’insegna<br />

della petulantia espressiva.<br />

Stile: fosche tinte barocche e sistematica forzatura<br />

del limite espressivo.<br />

La figura <strong>di</strong> <strong>Cesare</strong> trionfante giganteggia sullo<br />

campo <strong>di</strong> Farsalo dopo la strage”)<br />

sfondo <strong>di</strong> un apocalittico quadro <strong>di</strong> morte e <strong>di</strong><br />

orrore.<br />

Pharsalia IX, 378-410 (“La virtù <strong>di</strong> Catone”. Catone torna dopo l’ultima comparsa nel I libro.<br />

<strong>Cesare</strong> parla ai soldati non ponendo come obiettivo<br />

del loro agire il successo e neppure la<br />

sopravvivenza: “unica salvezza/ è morire a fronte<br />

alta”.<br />

Persio<br />

Choliambi (“Una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> poetica”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Poesia aspra che affonda le sue ra<strong>di</strong>ci nel reale.<br />

Saturae III , 60-118 (“Malattie del corpo e malattie Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

dell’animo”)<br />

Il poeta esorta un giovane vizioso a cambiare vita.<br />

Saturae V, 1-51 (“Elogio del maestro Anneo Lettura in traduzione e contestualizzazione<br />

Cornuto”)<br />

Saturae VI, 1-33 (“Sulla spiaggia <strong>di</strong> Luni,<br />

d’inverno”)<br />

Petronio<br />

Satyricon, 1-4 (“Una <strong>di</strong>sputa de causis corruptae<br />

eloquentia”)<br />

Satyricon, 32-34 (Cena Trimalchionis: l’ingresso <strong>di</strong><br />

Trimalchione)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Un ulteriore punto <strong>di</strong> vista su uno dei temi più<br />

<strong>di</strong>battuti della letteratura latina del I sec. d.C., la<br />

decadenza dell’oratoria.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La figura del liberto arricchito, indagata dall’autore<br />

con intento derisorio, ma anche con superiore<br />

<strong>di</strong>stacco.<br />

Satyricon, 61-64 (“Il lupo mannaro e altre storie”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Esempi <strong>di</strong> novelle all’interno dell’opera, caratterizzate<br />

dalla presenza <strong>di</strong> elementi magici e irrazionali:<br />

La novella del lupo mannaro confronto con<br />

Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, VIII, 80-<br />

84<br />

La novella del manichino <strong>di</strong> paglia realismo<br />

beffardo, gusto del pittoresco, curiosità per i<br />

Satyricon 75-78 (“Cena Trimalchionis: conclusione<br />

e fuga”)<br />

Satyricon 110, 6-113, 2 (“La novella della matrona<br />

<strong>di</strong> Efeso”)<br />

fenomeni misteriosi.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Non la virtù ma il denaro regge le sorti del mondo.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Lo stesso Eumolpo intrattiene i presenti al<br />

banchetto con una novella piccante, <strong>di</strong> tono leggero<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 10/38

e scanzonato.<br />

Altro inserto novellistico all’interno dell’opera: la<br />

no-vella della matrona <strong>di</strong> Efeso.<br />

Esempio <strong>di</strong> fabula milesia.<br />

Assenza <strong>di</strong> ogni commento moralistico.<br />

Analisi della struttura della novella che si sviluppa<br />

per gra<strong>di</strong> fino al capovolgimento della situazione<br />

iniziale.<br />

Satyricon 116 (“La città rovesciata: Crotone”) Esempio <strong>di</strong> un mondo alla rovescia dove tutti i<br />

valori tra<strong>di</strong>zionali e consueti appaiono capovolti.<br />

Satyricon 118 (“ Contro l’epica storica”) Eumolpo a Crotone prende posizione contro l’epica<br />

storica contemporanea perché non racconta fatti<br />

Satyricon 132, 15 (“Un’ambigua <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />

poetica”)<br />

reali.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Un epigramma pronunciato da Encolpio che ci<br />

offre una chiave <strong>di</strong> lettura dell’opera: il narratore<br />

<strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler descrivere il mondo qual è<br />

ricorrendo ad un linguaggio semplice e alla buona.<br />

Satyricon 141 (“Una suasoria antropofagica”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’età dei Flavi Obiettivi:<br />

in<strong>di</strong>viduare lo sviluppo dell’ideologia del “buon<br />

burocrate” all’interno <strong>di</strong> una visio-ne non<br />

problematica della realtà<br />

riconoscere le ragioni dell’impossibilità <strong>di</strong> un<br />

completo ritorno al classicismo.<br />

Stazio<br />

Silvae, V, 4 (“L’invocazione al Sonno”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il motivo autobiografico filtrato attraverso eleganti<br />

figurazioni mitologiche.<br />

Tebaide, XI, 518-595 (“Il duello mortale tra<br />

Eteocle e Polinice”)<br />

Plinio il Vecchio<br />

Naturalis historia,<br />

- VII, 21-32 passim (“Miracula naturae: le<br />

popolazioni dell’In<strong>di</strong>a”)<br />

- VII, 188-190 (“Varie <strong>di</strong>cerie sui Mani”)<br />

- VIII, 80-84 (“Notizie sui lupi”)<br />

Quintiliano<br />

Institutio oratoria, I, 2, 17-29 (“Vantaggi della<br />

scuola pubblica e gradualità<br />

dell’appren<strong>di</strong>mento”)<br />

Institutio oratoria, I, 8, 1-5 (“Il valore formativo<br />

delle letture”)<br />

Ricorso ad immagini concettose e insolite.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il poema <strong>di</strong> Stazio come singolare punto <strong>di</strong><br />

convergenza tra la tra<strong>di</strong>zione omerico-virgiliana e<br />

la più recente esperienza poetica <strong>di</strong> Seneca e<br />

Lucano.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Gusto per la narrazione fantastica e orientamento<br />

favoloso dell’esposizione.<br />

La natura come magazzino <strong>di</strong> pro<strong>di</strong>gi che si<br />

prestano ad una ricezione spettacolare.<br />

Significato rituale della licantropia e confronto con<br />

la novella <strong>di</strong> Petronio.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’importanza della famiglia e della scuola nella<br />

formazione del vir bonus peritus <strong>di</strong>cen<strong>di</strong>.<br />

Attenzione per la psicologia dell’età evolutiva.<br />

L’«ottimismo educativo» quintilianeo: tutti possono<br />

apprendere.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Le buone letture educano ai valori più alti dello<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 11/38

Institutio oratoria, X, 1, 125-131 (“Lo stile<br />

corruttore <strong>di</strong> Seneca”)<br />

spirito umano.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Polemica contro l’irrequieta scrittura <strong>di</strong> Seneca:<br />

reazione classicista al gusto asiano dell’età<br />

neroniana.<br />

L’ideale stilistico <strong>di</strong> Quintiliano è Cicerone, nel<br />

quale ritrova il nesso vitale tra soli<strong>di</strong>tà<br />

dell’espressione e moralità del costume.<br />

Lo stile: paradossalmente è lontano dall’euritmia<br />

ciceroniana, mentre risente dell’inevitabile<br />

evoluzione linguistica operata proprio da Seneca.<br />

Marziale<br />

Epigrammata, I, 4; IV, 49; VIII, 3; X, 4 (la poetica) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Testi programmatici.<br />

Polemica contro l’epos mitologico e la trage<strong>di</strong>a.<br />

Una poesia che sapit hominem e che ritrae la realtà<br />

nelle sue molteplici prospettive.<br />

Analogie e <strong>di</strong>fferenze con la satira.<br />

Epigrammata, I, 10; I, 47; II, 38; VIII, 10; X, 8, X,<br />

91 (Epigrammi satirici)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Concretezza dell’osservazione ed effetto a sorpresa.<br />

Schema-base bipartito dell’epigramma <strong>di</strong> Marziale:<br />

momento descrittivo-rappresentativo<br />

¢ Ò finale con funzione<br />

conoscitiva e liberatoria.<br />

Epigrammata, V, 34 e 37 (Epigrammi funebri) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Esempio <strong>di</strong> epice<strong>di</strong>o.<br />

Varietà <strong>di</strong> toni della poesia <strong>di</strong> Marziale.<br />

Analisi linguistica: <strong>di</strong>minutivi e termini attinenti<br />

alla sfera affettiva contrapposti a vocaboli che<br />

evocano oscure realtà funebri.<br />

Epigrammata, I 7; I, 32 (“Marziale e Catullo”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Celebrazione del modello: Catullo.<br />

Epigrammata XII, 18 (“La vita a Bilbili”) Descrizione della vita nella città natale spagnola.<br />

Epigrammata IV, 18 (“Nuov spettacoli: il pugnale Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

<strong>di</strong> ghiaccio”).<br />

Mancanza <strong>di</strong> commozione nella narrazione.<br />

Liber de spectaculis 4(“Spettacoli: la sfilata dei Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

delatori”)<br />

Tito non sfrutta più i delatori.<br />

Liber de spectaculis 7 (“Spettacoli: un cruento<br />

pantomimo”)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’età <strong>di</strong> Traiano e <strong>di</strong> Adriano Obiettivi:<br />

-cogliere nei <strong>di</strong>versi atteggiamenti degli intellettuali<br />

l’ambiguità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio nei confronti dell’età loro<br />

contemporanea<br />

-confrontare le <strong>di</strong>verse posizioni storiografiche<br />

Giovenale<br />

Satira, I, vv. 1-87; 147-171 (Una satira<br />

programmatica: facit in<strong>di</strong>gnatio versum)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La poetica: rifiuto delle recitationes, rifiuto<br />

dell’epos e della mitologia, la scelta dei modelli.<br />

Unico argomento possibile per la poesia è la realtà<br />

vista nei suoi aspetti più degradati.<br />

L’in<strong>di</strong>gnatio come stimolo alla poesia.<br />

Differenze rispetto alla satira <strong>di</strong> Lucilio e <strong>di</strong> Orazio.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 12/38

Satira, III, vv. 232-267 (La ridda infernale nelle<br />

strade <strong>di</strong> Roma)<br />

Satira, VI, vv. 434-473 (Ritratti <strong>di</strong> donne: la<br />

letterata saccente e la donna che si fa bella)<br />

Tacito<br />

Dialogus de oratoribus, 36 (“L’antica fiamma<br />

dell’eloquenza”)<br />

Dialogus de oratoribus, 28-29 (“L’educazione dei<br />

figli”)<br />

Riflessioni sullo stile: tono declamatorio, icasticità<br />

delle rappresentazioni, condensazione espressiva<br />

delle sententiae.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il degrado sociale e la corruzione dei costumi che<br />

affliggono la città.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Posizione misogina all’interno della generale<br />

denun-cia contro la corruzione morale e sociale<br />

dell’epoca.<br />

Non descrizione obiettiva, ma iperbolica<br />

deformazione dei dati desunti dall’esperienza reale.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Problemi <strong>di</strong> attribuzione dell’opera.<br />

Il problema della decadenza dell’oratoria<br />

(confronto con Seneca il Vecchio, Velleio<br />

Patercolo, Petronio, Quintiliano)<br />

Ciceronianismo dello stile.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La vera educazione era quella del passato.<br />

Agricola, 33-34 (“La risposta <strong>di</strong> Agricola”) Lettura in traduzione e contestualizzazione<br />

Historiae, III, 83 (“Il degrado morale del popolo<br />

romano”)<br />

Annales, IV, 32-33 (“Infelicità dello storico<br />

moderno”)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Profondo pessimismo <strong>di</strong> fronte all’irreversibile<br />

degrado morale e istituzionale che interessa Roma.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Complesso <strong>stato</strong> d’animo dell’autore <strong>di</strong>nanzi alla<br />

propria materia.<br />

Il genere storiografico è mutato col mutare della<br />

situazione politica.<br />

Annales XIV, 3-10 (“Il matrici<strong>di</strong>o”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Descrizione della morte d Agrippina.<br />

Annales XVI, 18-19 (“Ritratto <strong>di</strong> Petronio”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Annales XV, 62-64 (“La morte <strong>di</strong> Seneca nel<br />

Descrizione della morte <strong>di</strong> Petronio.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

racconto <strong>di</strong> Tacito”)<br />

In latino.<br />

Descrizione della morte <strong>di</strong> Seneca.<br />

Lettura, traduzione, commento e analisi grammaticale-retorica dei seguenti passi in latino:<br />

Agricola, 1-3 (“Proemio”)<br />

Traduzione e analisi sintattica.<br />

Agricola, 30-32 (“Il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Calgàco”) Di ogni singolo passo si sono sottolineati gli<br />

Germania, 1 (“I confini della Germania”)<br />

elementi peculiari sia a livello contenutistico.<br />

Germania, 18-20 (“Il matrimonio, la famiglia, i L’impianto “tragico” della storiografia <strong>di</strong> Tacito.<br />

figli”)<br />

L’analisi psicologica dei personaggi.<br />

Germania, 37 (“La libertà dei Germani”)<br />

Le descrizioni paesaggistiche funzionali alla descri-<br />

Historiae, I, 1-2 (“Proemio”)<br />

zione degli eventi e degli stati d’animo.<br />

Historiae, II, 38 (“La fine della libertas”)<br />

Annales, I, 1 (“Proemio”)<br />

Critica alla corruzione <strong>di</strong>ffusa a Roma.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 13/38

Plinio il Giovane<br />

Panegyricus Traiano imperatori, 64 (Elogio <strong>di</strong><br />

Traiano, il migliore degli imperatori possibili)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il significato del termine “panegirico”.<br />

L’interesse letterario e storico dell’opera.<br />

Il rapporto tra la retorica e il potere (confronto con<br />

Quintiliano).<br />

L’antitesi tra il recente passato (regno <strong>di</strong><br />

Domiziano) e il presente (regno <strong>di</strong> Traiano)<br />

corrisponde all’anti-tesi tra necessitas e libertas.<br />

Lo stile dell’opera: molteplicità <strong>di</strong> posizioni<br />

critiche.<br />

Epistulae, VIII, 8 (Le fonti del Clitumno) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Topica descrizione <strong>di</strong> un locus amoenus descrito<br />

Epistulae, IX, 36 (Dalla villa in Tuscis: la mia<br />

giornata-tipo)<br />

Epistulae, X, 96-97 (Carteggio Plinio-Traiano: la<br />

questione dei cristiani)<br />

con efficace evidentia.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La giornata <strong>di</strong> Plinio “un gran signore, privilegiato,<br />

accomodante, amico <strong>di</strong> tutti e, probabilmente, <strong>di</strong><br />

nessuno” (Luca Canali).<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Importanza del documento per comprendere<br />

l’atteggiamento dell’impero nei confronti del<br />

problema “cristiani”.<br />

Importanza del documento per conoscere alcuni<br />

aspetti della vita liturgica dei cristiani del II secolo.<br />

La risposta <strong>di</strong> Traiano: la logica del sistema<br />

ammini-strativo.<br />

Epistulae, VI, 4-20 Vita e morte dello zio Plinio il Vecchio.<br />

Epistulae, III, 21 Ricordo <strong>di</strong> Marziale.<br />

Apuleio: cenni sul romanzo Metamorfosi ovvero<br />

L’asino d’oro<br />

Autori Cristiani<br />

Sant’Agostino<br />

Le Confessioni, XI, 14 e 20 (“Natura del tempo”;<br />

“Quanti sono i tempi?”)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il tempo come creazione <strong>di</strong>vina.<br />

Le tre <strong>di</strong>mensioni del tempo.<br />

Le Confessioni, VI, 8 (“Alipio nell’anfiteatro”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Collegamenti con Seneca ed il suo rapporto con la<br />

folla.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 14/38

GRECO<br />

Testi utilizzati:<br />

Guidorizzi, La letteratura greca, voll. II-III Einau<strong>di</strong> scuola<br />

G.A. <strong>Cesare</strong>o (a cura <strong>di</strong>), Euripide, Ifigenia in Aulide , Società e<strong>di</strong>trice Dante Alighieri<br />

G. Schiassi (a cura <strong>di</strong>), Platone, Menesseno, Società e<strong>di</strong>trice Dante Alighieri<br />

Il teatro Obiettivi:<br />

V secolo:<br />

riconoscere la valenza culturale, politica e<br />

religiosa del teatro tragico e comico<br />

in<strong>di</strong>viduare l’analoga valenza catartica del<br />

pathos tragico e del riso comico<br />

in<strong>di</strong>viduare le caratteristiche portanti della<br />

drammaturgia <strong>di</strong> Euripide e gli elementi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fferenziazione rispetto ad Eschilo ed a<br />

Sofocle.<br />

IV secolo:<br />

analizzare il mutamento delle forme teatrali in<br />

rapporto alle mutate con<strong>di</strong>zioni politiche<br />

V SECOLO<br />

La trage<strong>di</strong>a: Eschilo<br />

Letture in italiano:<br />

Persiani, vv. 353-432 (La battaglia <strong>di</strong> Salamina) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La ·Ásij del Messaggero: versi d straor<strong>di</strong>naria<br />

Sette contro Tebe, vv. 39-68 (Uno scudo pieno <strong>di</strong><br />

sangue)<br />

intensità narrativa.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Prologo: Eteocle esorta i concitta<strong>di</strong>ni a combattere<br />

per la loro città.<br />

Analisi del contrasto tra due mon<strong>di</strong>: quello greco e<br />

quello barbaro.<br />

Sette contro Tebe, vv. 631-719 (La settima porta) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Cuore della trage<strong>di</strong>a: <strong>di</strong>alogo tra il messaggero ed il<br />

re Eteocle. Alla settima porta troverà compimento<br />

Supplici, vv. 866-949 (Gli Egiziani tentano <strong>di</strong><br />

rapire le Danai<strong>di</strong>)<br />

Prometeo incatenato, vv. 1-105 (Prologo:<br />

Prometeo incatenato alla rupe)<br />

Prometeo incatenato, vv. 436-506 (La sapienza <strong>di</strong><br />

Prometeo)<br />

la sciagura della famiglia.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Tipica scena teatrale eschilea, ambientata ad Argo,<br />

in cui si condensa la tensione drammatica della<br />

trage<strong>di</strong>a.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Scena iniziale della trage<strong>di</strong>a: entrano in scena<br />

quattro personaggi (è necessario il terzo attore).<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Nell’auto<strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> Prometeo affiora un problema<br />

centrale del secolo V a. C.: l’idea del progresso.<br />

Agamennone, vv. 1-39 (Prologo notturno) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’inquietu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> un’atmosfera notturna e cupa.<br />

Monologo della guar<strong>di</strong>a che sul tetto della reggia<br />

attende la comparsa del segnale <strong>di</strong> fuoco che<br />

Agamennone, vv. 855-974 (Clitemnestra<br />

accoglie Agamennone)<br />

Agamennone, vv. 1372-1447 (La morte <strong>di</strong><br />

Agamennone)<br />

comunica la caduta <strong>di</strong> Troia.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il personaggio <strong>di</strong> Clitemnestra, la “padrona della<br />

soglia”, accoglie lo sposo Agamennone <strong>di</strong> ritorno<br />

da Troia.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Scena <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria tensione psicologica.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 15/38

Coefore, vv. 124-305 (Il riconoscimento tra<br />

La regina ossessiva descrive il massacro del marito.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Oreste ed Elettra)<br />

Esempio <strong>di</strong> riconoscimento tragico che avrà<br />

successivi sviluppi.<br />

Coefore, vv. 875-929 (La vendetta: Oreste Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

uccide la madre)<br />

Oreste lacerato da due opposte pulsioni sceglie <strong>di</strong><br />

compiere la vendetta uccidendo sua madre.<br />

Eumeni<strong>di</strong>, vv. 94-197 (Lo spettro <strong>di</strong><br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Clitemnestra)<br />

Scena allucinata e spettrale: la potenza<br />

Eumeni<strong>di</strong>, vv. 681-753 (Il processo <strong>di</strong> Oreste)<br />

drammaturgi-ca del teatro eschileo.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il pentimento ed il ravve<strong>di</strong>mento morale non<br />

occupano alcuno spazio nella vicenda.<br />

Sofocle<br />

Letture in italiano:<br />

Aiace, vv. 815-851 (Il suici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Aiace) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La caratterizzazione dei personaggi.<br />

L’eroe <strong>di</strong> fronte al <strong>di</strong>lemma tragico.<br />

La solitu<strong>di</strong>ne degli eroi sofoclei: Aiace muore<br />

senza perdonare.<br />

Antigone, vv. 384-525 (Antigone sfida Creonte) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Contrapposizione tra le leggi degli dèi e leggi degli<br />

uomini.<br />

La paradossale contrapposizione tra grandezza<br />

Antigone, vv. 332-375; 781-800 (Due canti<br />

corali: il progresso umano e la forza<br />

dell’amore)<br />

Trachinie, vv. 531-625 (La gelosia <strong>di</strong> Deianira)<br />

Trachinie, vv. 756-812 (Eracle preso nella<br />

veste avvelenata)<br />

morale e colpa sociale.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La fiducia nel progresso e nelle potenzialità<br />

dell’uomo.<br />

Il senso del limite.<br />

La forza irresistibile <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>te.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’uomo è per Deianira, ambiguamente, oggetto <strong>di</strong><br />

pulsione erotica ed insieme un’energia che la turba<br />

e la inibisce.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Deianira tace, annientata, incapace <strong>di</strong> <strong>di</strong>re una sola<br />

parola e intanto prende coscienza ( ¥rti manq£nw)<br />

<strong>di</strong> come il suo mondo stia crollando<br />

E<strong>di</strong>po re, vv. 1-77 (Prologo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La peste e le sue arcane motivazioni.<br />

E<strong>di</strong>po re, vv. 216-275: 316-462 (E<strong>di</strong>po e<br />

Tiresia)<br />

La figura <strong>di</strong> E<strong>di</strong>po: da buon re a tiranno.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

In concetto <strong>di</strong> ironia tragica.<br />

La contrapposizione tra vista e cecità fisica e<br />

spiritua-le.<br />

E<strong>di</strong>po re, vv. 697-847 (Il sospetto) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

E<strong>di</strong>po cessa <strong>di</strong> essere tÚrannoj ed inizia a scavare<br />

E<strong>di</strong>po re, vv. 1110-1222 (E<strong>di</strong>po comprende il<br />

suo passato)<br />

dentro il proprio passato.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Tutto ormai si è compiuto. Resta da raggiungere il<br />

momento fondamentale del processo psicologico<br />

dell’eroe sofocleo: il momento della conoscenza.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 16/38

Elettra vv. 516-6<strong>09</strong> (Elettra e Clitemnestra)<br />

Filottete, vv. 26-69; 219-284 (L’antro del<br />

selvaggio)<br />

E<strong>di</strong>po a Colono, vv. 668-719 (L’elogio <strong>di</strong><br />

Colono)<br />

E<strong>di</strong>po a Colono, vv. 1579-1666 (La morte <strong>di</strong><br />

E<strong>di</strong>po)<br />

Euripide<br />

Letture in italiano:<br />

Alcesti, vv. 244-392 (La morte <strong>di</strong> Alcesti)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Elettra è isolata sulla scena: ciò è segno esterno <strong>di</strong><br />

una profonda esclusione dalla realtà in cui è<br />

condannata a vivere.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’azione si apre subito in me<strong>di</strong>as res: si cercano le<br />

tracce <strong>di</strong> un uomo su un’isola, luogo <strong>di</strong> estrema<br />

miseria e degrado.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Brano <strong>di</strong> grande respiro poetico, cantato dal coro,<br />

espressione della potenza immaginativa ancora viva<br />

in un poeta ormai anziano.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La tomba <strong>di</strong> E<strong>di</strong>po è la terra.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La celebrazione delle virtù <strong>di</strong> Alcesti in confronto<br />

con la viltà dei genitori <strong>di</strong> Admeto.<br />

Alcesti, vv. 747-849 (Eracle mangione) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Eracle come personaggio a metà tra trage<strong>di</strong>a e<br />

Medea, vv. 446-626 (Medea e Giasone)<br />

Medea, vv. 1021-1080 (Il monologo <strong>di</strong> Medea)<br />

Ippolito, vv. 1-57 (Il prologo <strong>di</strong>vino)<br />

Ippolito, vv. 311-430 (Fedra confessa il suo<br />

amore)<br />

comme<strong>di</strong>a.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’emarginazione sociale <strong>di</strong> Medea.<br />

Il confronto tra i due antagonisti.<br />

Il conflitto tra furor e ratio.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La rappresentazione euripidea della <strong>di</strong>vinità.<br />

La misoginia <strong>di</strong> Ippolito.<br />

Amore vince ogni cosa.<br />

Troiane, vv. 511-567 (La notte fatale <strong>di</strong> Troia) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il punto <strong>di</strong> vista delle donne, che, secondo<br />

l’opinione comune greca, erano solite reagire agli<br />

Troiane, vv. 860-1059 (L’agone tra Elena ed<br />

Ecuba)<br />

Elena, vv. 483-647 (L’incontro e il<br />

riconoscimento fra Elena e Menelao)<br />

eventi in maniera scomposta ed irrazionale.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

L’agone risente degli influssi della retorica <strong>di</strong><br />

stampo sofistico.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La realtà è svilita: a Troia si è combattuto per anni<br />

per un simulacro.<br />

Eracle, vv. 922- 1015 (La follia <strong>di</strong> Eracle) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Eracle uccide la sua famiglia pensando <strong>di</strong> uccidere<br />

Euristeo, suo persecutore.<br />

Ione, vv. 1106-1228 (Un tentato<br />

avvelenamento)<br />

La fragilità della mente umana.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Creusa intende avvelenare Ione, ma viene scoperta.<br />

La tÚch è il motore degli avvenimenti, ma in ogni<br />

caso pone gli uomini davanti alla limitatezza della<br />

loro autonomia.<br />

Baccanti, vv. 434-518 (Le baccanti sui monti) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 17/38

Baccanti, vv. 912-970 (La follia <strong>di</strong> Penteo)<br />

Baccanti, vv. 1043-1152 (Le baccanti fanno a<br />

pezzi Penteo)<br />

L’attrazione verso il mondo irrazionale dei riti<br />

<strong>di</strong>onisiaci.<br />

Il mena<strong>di</strong>smo e la sua valenza sociale.<br />

Penteo e Dioniso: due antagonisti speculari.<br />

Penteo: modello della fragilità umana.<br />

Euripide, Ifigenia in Aulide<br />

Letture in greco: Traduzione, analisi sintattica e stilistica. Scansione<br />

metrica in trimetri giambici.<br />

Datazione e collegamenti con il contesto socioculturale<br />

in cui la trage<strong>di</strong>a si sviluppa.<br />

Prologo, VV 1-49 Anapesti lirici.<br />

La scena è in Aulide, nell’accampamento greco,<br />

davanti alla tenda <strong>di</strong> Agamennone.<br />

Prologo, vv. 115-163 Anapesti lirici.<br />

Menelao or<strong>di</strong>na al vecchio servo <strong>di</strong> andare ad Argo<br />

a recapitare a Clitemnestra una lettera in cui le<br />

chiede <strong>di</strong> non fare partire la figlia; legge poi al<br />

servo il contenuto della lettera<br />

I Episo<strong>di</strong>o, vv. 334-401 Tetrametri trocaici catalettici.<br />

Agamennone esce dalla tenda, attirato dal violento<br />

alterco tra Menelao che ha intercettato la lettera, e il<br />

servo. I due fratelli si scontrano.<br />

I Episo<strong>di</strong>o, vv. 440-488; 506-542 Trimetri giambici.<br />

Un messo è entrato per annunciare ad Agamennone<br />

l’arrivo della moglie Clitemnestra con la figlia<br />

Ifigenia ed il piccolo Oreste.<br />

II Episo<strong>di</strong>o, vv. 633- 680 Sticomitia in trimetri giambici.<br />

Preannunciata da un servo, è arrivata in scena<br />

Clitemnestra su un carro, con Ifigenia ed il piccolo<br />

Oreste; ella ha dato or<strong>di</strong>ne ai servi <strong>di</strong> portare nella<br />

tenda i doni dotali, ha chiesto alle donne <strong>di</strong> aiutarla<br />

a scendere, ha fatto svegliare dal sonno Oreste ed<br />

ha esortato Ifigenia a salutare il padre.<br />

III Episo<strong>di</strong>o, vv. 819-854 Disticomitia in trimetri giambici.<br />

E’ entrato in scena Achille, con l’intento <strong>di</strong><br />

sollecitare Agamennone alla partenza. Clitemnestra<br />

esce dalla tenda per fargli la festa.<br />

IV Episo<strong>di</strong>o, vv. 1211-1275 In scena vi sono Agamennone, Clitemnestra,<br />

Ifigenia ed il piccolo Oreste. Agamennone è <strong>stato</strong><br />

costretto ad ammettere la verità.<br />

Preambolo <strong>di</strong> gusto forense recitato da I., che<br />

<strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> amare fortemente la vita.<br />

Ricordo <strong>di</strong> scene d’affetto commoventi tra padre e<br />

figlia.<br />

V Episo<strong>di</strong>o, vv. 1368-1400 Tetrametri trocaici catalettici.<br />

Achille si presenta in scena <strong>di</strong>cendo che l’esercito<br />

pretende il sacrificio della ragazza, ma che lui è<br />

risoluto a <strong>di</strong>fenderla ad ogni costo.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 18/38

Letture critiche:<br />

Per il testo letto in lingua greca:<br />

G. Paduano, Il nostro Euripide, Sansoni, 1984<br />

M. Pohlenz, La trage<strong>di</strong>a greca, trad. italiana<br />

Paideia 1978 2<br />

F. Ferrari, Introduzione ad Ifigenia in Aulide ed<br />

Ifigenia in Tauride, BUR<br />

Per la trage<strong>di</strong>a in generale:<br />

M. Pohlenz, La trage<strong>di</strong>a greca , trad. italiana<br />

Paideia 1978 2<br />

M. Morani-G. Regoliosi, Cultura classica e<br />

ricerca del <strong>di</strong>vino (<strong>di</strong> fronte alla trage<strong>di</strong>a<br />

greca), Il Cerchio, 2002<br />

C. Moeller, Saggezza greca e paradosso<br />

cristiano, Morcelliana, 2003 9<br />

Il dramma satiresco<br />

Eschilo, Diktyoulkoì<br />

Sofocle, Ichneutaì<br />

Euripide., Ciclope<br />

Caratteri e funzione teatrale in relazione alla<br />

trage<strong>di</strong>a.<br />

Trame sintetiche.<br />

La comme<strong>di</strong>a ¢ … .<br />

Notizie generali sulla comme<strong>di</strong>a antica Le origini:.<br />

Il contesto temporale: gli agoni drammatici<br />

ateniesi.<br />

La struttura.<br />

Il costume, la maschera, il coro.<br />

Catarsi tragica e riso comico.<br />

Libertà compositiva e attualità delle tematiche.<br />

La „ ¾„dšae l’Ñnomast… ‹ <br />

L’elemento fantastico e surreale.<br />

Aristofane<br />

Acarnesi, vv. 61-173 (Truffe in assemblea)<br />

vv. 395-479 (Euripide ex machina)<br />

Vv. 628-718 (Parabasi)<br />

Cavalieri, vv. 763-870 (Come imbrogliare il<br />

popolo)<br />

Nuvole, vv. 133-262 (Strepsiade entra nel<br />

pensatoio)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Ritratto dei politici: imbroglioni e corrotti.<br />

Euripide viene pesantemente bersagliato da A.<br />

Si rompe la quarta parete che separa attori e<br />

pubblico: il poeta <strong>di</strong>ce ciò che desidera al pubblico.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Critica rivolta alla vita assembleare e alle tecniche<br />

persuasive.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Critica accesa alla sofistica.<br />

vv. 889-1104 (i due <strong>di</strong>scorsi )<br />

Pace, vv. 1-153 (Trigeo dà la scalata al cielo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Due sfere linguistiche in contrasto.<br />

Le gioie della pace: la <strong>di</strong>gnità morale del lavoro.<br />

Uccelli, vv. 1-48 (In cerca <strong>di</strong> un luogo dove<br />

vivere)<br />

vv. 1565-1690 (Gli dei vengono a<br />

patti con gli uccelli)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Prologo.<br />

Fuga dalla città <strong>di</strong> Atene per rifugiarsi in una<br />

<strong>di</strong>mensione utopica.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 19/38

Lisistrata, vv. 845-953 (Scene <strong>di</strong> seduzione) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Ripresa del motivo del paraklaus…quron.<br />

Rane, vv. 830-870; 1197-1247 (La contesa tra<br />

Eschilo ed Euripide)<br />

Donne in assemblea, vv. 57-1<strong>09</strong> (Prove<br />

generali)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Il motivo della crisi della trage<strong>di</strong>a dopo la morte <strong>di</strong><br />

Euripide e <strong>di</strong> Sofocle.<br />

Il viaggio nell’oltretomba rappresentato con<br />

un’effi-cace “scenografia verbale”.<br />

L’al<strong>di</strong>là come paese capovolto, simboleggiante<br />

Atene stessa.<br />

La paro<strong>di</strong>a tragica.<br />

L’agone tra Eschilo e Euripide<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Preparativi del colpo <strong>di</strong> <strong>stato</strong>.<br />

Tematica del travestimento sessuale come<br />

espe<strong>di</strong>ente finalizzato a penetrare in un luogo <strong>di</strong><br />

esclusivo appannaggio maschile.<br />

La comme<strong>di</strong>a š <br />

Notizie generali sulla comme<strong>di</strong>a nuova La nuova situazione storica: il tramonto<br />

dell’autono-mia della polis, l’ampliamento degli<br />

orizzonti geografici e culturali.<br />

Il mutamento delle coor<strong>di</strong>nate fondamentali<br />

dell’im-maginario collettivo.<br />

Lo scar<strong>di</strong>namento dei valori tra<strong>di</strong>zionali.<br />

Gli effetti della nuova situazione storico-sociale sul<br />

teatro comico: i mutamenti tematici e<br />

drammaturgici.<br />

Menandro<br />

Dyscolos, vv. 1-188 (I turbamenti <strong>di</strong><br />

Cnemone)<br />

vv. 710-747 (Monologo <strong>di</strong><br />

Cnemone)<br />

La ragazza tosata, vv. 1-76<br />

(Il prologo <strong>di</strong> Ignoranza)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Analisi della struttura: riduzione del coro a<br />

intermez-zo, <strong>di</strong>visione in atti, rispetto delle<br />

convenzioni teatrali (unità <strong>di</strong> tempo, <strong>di</strong> luogo e <strong>di</strong><br />

spazio).<br />

Analisi della tematica in rapporto al mutamento del<br />

pubblico.<br />

La caratterizzazione psicologica <strong>di</strong> Cnemone,<br />

perso-naggio non totalmente negativo.<br />

Il messaggio conclusivo <strong>di</strong> solidarietà.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Prologo informativo recitato da un concetto astratto<br />

personificato).<br />

L’inganno è svelato.<br />

vv. 217-300<br />

(verso lo scioglimento dell’intreccio)<br />

L’arbitrato, Atto I, vv. 1-35 (Il prologo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Atto II, vv. 42-206<br />

I vari passaggi per giungere al riconoscimento<br />

(La scena dell’arbitrato) finale e alla verità.<br />

Atto III, vv. 266-406<br />

La caratterizzazione psicologica dei personaggi in<br />

(Il mistero dell’anello) funzione della costruzione della trama.<br />

Atto V, vv. 704-774<br />

Il messaggio <strong>di</strong> filantropia e solidarietà.<br />

(Il lieto fine)<br />

La ragazza <strong>di</strong> Samo, vv. 1-5 (Il prologo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Prologo non espositivo affidato ad uno dei<br />

protagonisti dell’azione comica, Moschione.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 20/38

Platone: la funzione civica <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong><br />

parata<br />

Letture in greco:<br />

Menesseno, 234c-235c<br />

Menesseno, 235d-236d<br />

Menesseno 236d-237b<br />

Menesseno 237b-238b<br />

Menesseno 246d-247c<br />

Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />

Ambientazione.<br />

Datazione guerra <strong>di</strong> Corinto.<br />

Limiti dell’epitafio tra<strong>di</strong>zionale.<br />

Confronto con Gorgia.<br />

Socrate promette <strong>di</strong> recitare l’epitafio appreso da<br />

Aspasia.<br />

Critica alla falsa improvvisazione dei retori.<br />

I tre fini dell’epitafio: lode, consolazione,<br />

esortazione.<br />

Dal trenos all’epitafio.<br />

I precedenti: Pericle e Gorgia.<br />

Il contemporaneo epitafio <strong>di</strong> Lisia<br />

Lode degli Ateniesi: sono nobili perché nati da una<br />

nobile terra.<br />

Consolazione ai figli: tutto dovete orientare<br />

all’aretè.<br />

La “rivoluzione” dell’Ellenismo Obiettivi:<br />

verificare i cambiamenti indotti nelle tematiche,<br />

nello stile e nella concezione<br />

dell’arte dalla “rivoluzione” politica prodottasi<br />

con la fine della polis e dal<br />

passaggio dalla comunicazione orale a<br />

quella scritta.<br />

Callimaco<br />

Aitia, I, 1-38 (Prologo contro i Telchini)<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Gli elementi fondamentali e innovativi della poetica<br />

callimachea.<br />

Aitia, III, (Aconzio e Ci<strong>di</strong>ppe) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La polemica contro il poema epico tra<strong>di</strong>zionale.<br />

Il gusto delle leggende eziologiche.<br />

Realismo descrittivo: gusto dei dettagli<br />

impressioni-stici tratti dalla vita quoti<strong>di</strong>ana.<br />

L’interesse eziologico.<br />

La varietà dei temi.<br />

Il gusto dell’eru<strong>di</strong>zione mitologica e dell’arte<br />

Inno per i lavacri <strong>di</strong> Pallade, vv. 53-142<br />

Epigrammi, Ant. Pal., V, 6, 23; VII, 525, 80;<br />

IX, 507, XII, 43<br />

allusiva.<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

Esempio <strong>di</strong> inno drammatico.<br />

Il gusto della variante insolita ed eru<strong>di</strong>ta del mito.<br />

La poikil…a<br />

Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

I filoni principali degli epigrammi callimachei.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 21/38

Teocrito<br />

I<strong>di</strong>lli, VII, vv.1-41 (Le Talisie) Programmatica poetica della verità.<br />

Il realismo teocriteo.<br />

Il mimo<br />

Eroda e i suoi mimiambi<br />

Il maestro <strong>di</strong> scuola<br />

Un piccolo quadro <strong>di</strong> vita quoti<strong>di</strong>ana: un ragazzino<br />

è represso da un apparato educativo arcigno e<br />

ossessivo e dall’invadenza della madre.<br />

Apollonio Ro<strong>di</strong>o e l’epica <strong>di</strong>dascalica Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />

La scelta dell’argomento.<br />

Compromesso tra l’antica tra<strong>di</strong>zione epica e le<br />

nuove esigenze della poesia ellenistica.<br />

Il narratore epico da entità invisibile si fa funzione<br />

esplicita.<br />

Interpretazioni controverse dell’opera: fallimento<br />

del-lo statuto eroico o consapevole realizzazione <strong>di</strong><br />

uno statuto antieroico? (Paduano).<br />

Argonautiche, III, 1278-1313; 1354-1398<br />

(Giasone “eroico”)<br />

Antologia Palatina<br />

Il romanzo <strong>di</strong> età ellenistica: cenni<br />

La ¢mhcan…a<strong>di</strong> Giasone.<br />

Formazione della raccolta.<br />

Evoluzione dell’epigramma.<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 22/38

FILOSOFIA<br />

IMMANUEL KANT – Vita e Opere. Il Criticismo kantiano. La Critica della Ragion Pura- La<br />

“Rivoluzione Copernicana”. Il concetto kantiano <strong>di</strong> Trascendentali. Estetica e Analitica . Le categorie; L’<br />

Io penso. Fenomeno e Noumeno. La Dialettica trascendentale. Le Idee. La Critica della Ragion Pratica- Il<br />

concetto e gli scopi. La Legge Morale come imperativo categorico. L’essenza dell’imperativo categorico. Le<br />

Formule. Principio dell’ autonomia morale. Il Bene morale e la sua <strong>di</strong>mensione universale. L’inno al dovere.<br />

I Postulati. II Primato della Ragion Pratica. La Critica del Giu<strong>di</strong>zio- Giu<strong>di</strong>zio determinante e giu<strong>di</strong>zio<br />

riflettente Giu<strong>di</strong>zio estetico e giu<strong>di</strong>zio teleologico. Bello e Sublime.<br />

Letture Critica della Ragion Pura: l Giu<strong>di</strong>zi Sintetici a Priori , La Rivoluzione Copernicana operata in<br />

ambito filosofico da Kant , L’unità sintetica originaria dell’appercezione pura a priori: l’Io penso. Critica<br />

della Ragion Pratica La pura forma come carattere essenziale della legge morale Noi conosciamo <strong>di</strong><br />

essere liberi partendo dalla legge morale, Devi dunque puoi. Critica del Giu<strong>di</strong>zio: Differenze tra Bello e<br />

Sublime<br />

IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO<br />

Genesi e Caratteri essenziali del Romanticismo. Lo Sturm und Drang. Il Romanticismo. Il termine, luoghi e<br />

tempi. La cifra spirituale dell’uomo romantico. Idee fondamentali del Romanticismo. I Fondatori della<br />

Scuola Romantica. Il Circolo dei Romantici e la Rivista Athenaeum. La <strong>di</strong>ffusione del Romanticismo.<br />

FONDAZIONE E ASSOLUTIZZAZIONE SPECULATIVA DELL’IDEALISMO<br />

JOHANN GOTTLIEB FICHTE – Vita e Opere. L’ Illuminante Lettura <strong>di</strong> Kant. L’Idealismo fichtiano . La<br />

Dottrina della Scienza. Problemi Morali. Fondazione Idealistica dell’ Etica. Significato e funzione del <strong>di</strong>ritto<br />

e dello Stato. Il ruolo storico della Nazione Tedesca.<br />

Letture Prima Introduzione alla dottrina della Scienza – Un Manifesto dell’ Idealismo: che cos’è<br />

l’Idealismo e perché un uomo lo sceglie - L’oggetto dell’ Idealismo è l’ “Io in sè”, L’interesse <strong>di</strong> fondo dell’<br />

idealista sta nell’amore per la libertà, l’esperienza come prodotto dell’attività <strong>di</strong> un pensiero libero, ma<br />

conforme a leggi, Per la filosofia idealistica non c’è altra realtà che l’intelligenza dalla cui realtà derivano<br />

tutte le cose<br />

FREDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING - Vita e Opere. Il punto <strong>di</strong> partenza: l’ Idealismo<br />

fichtiano. L’Unità <strong>di</strong> Spirito e Natura. La Filosofia della Natura. L’Idealismo trascendentale e l’Idealismo<br />

Estetico.Idealrealismo<br />

Letture Sistema dell’ Idealismo Trascendentale: La Necessità della Filosofia della Natura Il Vero<br />

organo della Filosofia: l’ Arte<br />

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL – Vita e Opere. I Capisal<strong>di</strong> del pensiero hegeliano. Il Saper<br />