1 46A STAGIONE LIRICA - dinograzioso

1 46A STAGIONE LIRICA - dinograzioso

1 46A STAGIONE LIRICA - dinograzioso

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

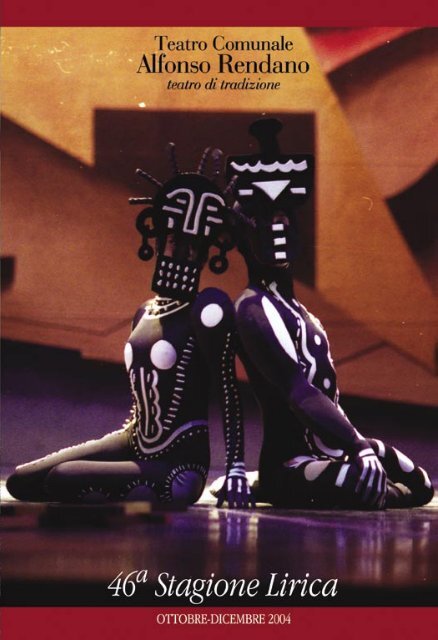

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

1

2<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

Teatro “Alfonso Rendano”<br />

Teatro di Tradizione<br />

Cosenza<br />

46 a Stagione Lirica<br />

OTTOBRE - DICEMBRE 2004<br />

La Stagione Lirica 2004<br />

è organizzata dal Comune di Cosenza<br />

con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />

Dipartimento Generale dello Spettacolo<br />

e con il sostegno di<br />

Sindaco<br />

Eva Catizone<br />

Dirigente Settore Cultura<br />

Maria Rosaria Mossuto<br />

Direttore Artistico<br />

Italo Nunziata<br />

Direttore Amministrativo<br />

Annarita Callari<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

3

4<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

La Stagione Lirica dello scorso anno, pur valida ed apprezzabile, venne in<br />

qualche modo condizionata dalla necessità di riaprire il nostro teatro di<br />

tradizione dopo dodici mesi di fermo per i lavori di riqualificazione. Oggi la<br />

struttura è finalmente in grado di funzionare a pieno regime e di accogliere<br />

una stagione in linea con gli standards abituali.<br />

Una stagione lirica non è solo l’opera che va in scena o un sipario che si apre,<br />

ma è anche ciò che si muove dietro le quinte, il lavoro delle maestranze,<br />

di tutte quelle persone preziose e quasi sempre invisibili grazie alle quali il<br />

teatro sopravvive.<br />

Anche quest’anno il Rendano ha avviato una serie di proficue<br />

collaborazioni.<br />

Si rinnova quella con il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, si gettano<br />

le basi per una interessante sinergia con il teatro “Cilea” di Reggio Calabria<br />

al cui coro si attinge per le opere che si rappresenteranno a Cosenza e questo<br />

senza rinunciare a quelle collaborazioni prestigiose con istituzioni culturali<br />

nazionali – è il caso quest’anno del “Maggio Musicale Fiorentino” - che in<br />

passato hanno scandito i percorsi di crescita del nostro teatro.<br />

Se il Rendano ha guadagnato una sua credibilità anche fuori dei confini<br />

regionali ed in qualche occasione pure all’estero, ciò lo si deve all’intelligenza<br />

con la quale ha saputo programmare i suoi cartelloni, coniugando abilmente<br />

opere di repertorio con pagine musicali poco conosciute eppure portatrici di<br />

molteplici motivi di interesse.<br />

Stagioni come quella che oggi teniamo a battesimo hanno pesato non poco<br />

sulle casse comunali, già gravate dall’indifferenza e dal disinteresse della<br />

Regione Calabria che preferisce far convergere le proprie risorse finanziarie<br />

verso approdi diversi da Cosenza.<br />

Ciò nonostante il Rendano, unico teatro di tradizione in Calabria, resta un<br />

punto fermo e di eccellenza della nostra cultura musicale. E per una regione<br />

che è purtroppo tristemente nota più per fatti di altro genere, non ci sembra<br />

cosa di poco conto.<br />

Eva Catizone<br />

Sindaco di Cosenza<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

5

6<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

46 a Stagione Lirica<br />

25 - 27 - 29 - 31 ottobre 2004<br />

La Traviata<br />

di Giuseppe Verdi<br />

17 - 19 - 21 novembre 2004<br />

Albert Herring<br />

di Benjamin Britten<br />

9 - 10 - 12 dicembre 2004<br />

L’Arlesiana<br />

di Francesco Cilea<br />

17 - 18 - 19 dicembre 2004<br />

Maggio Fiorentino Danza<br />

23 dicembre 2004<br />

Concerto<br />

Orchestra Philharmonia Mediterranea Calabrese<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

7

8<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

46 a Stagione Lirica<br />

Elenco artistico<br />

Cantanti<br />

Tiziano Barbafiera, Giorgia Bertagni, Giovanna Carin, Raffaella D’Ascoli, Luigi De Donato<br />

Teodolinda De Gennaro, Enrico De Luca, Patrizia Gentile, Alessia Grimaldi<br />

Maria Letizia Grasselli, Cho Sung Hyun, Cosimo Diano, Francesco Ferraro<br />

Elisabetta Fiorillo, Rosario La Spina, Daria Masiero, Lorenzo Muzzi, Gianna Ricamato<br />

Lucia Rizzo, Antonio Sandia, Stefano Secco, Roberto Servile, Danilo Serraiocco<br />

Nicola Sette, Eugeny Stavinskiy, Leandros Taliaotis, Piero Terranova, Svetla Vassileva<br />

Angelo Veccia, Alessandra Visentin<br />

Maestri Concertatori e Direttori d’Orchestra<br />

Damian Iorio, Reynald Giovanninetti, Balazs Kocsar, Carlo Palleschi<br />

Registi<br />

Mietta Corli, Giuseppe Crisolini Malatesta, Italo Nunziata<br />

Maestro del Coro<br />

Bruno Tirotta<br />

Scenografi<br />

Mietta Corli, G. Crisolini Malatesta, Pasquale Grossi<br />

Assistenti Scenografi<br />

Andrea Graf, Marta Crisolini Malatesta, Hella Mombrini<br />

Costumisti<br />

Stefano Almerighi, G. Crisolini Malatesta, Ruggero Vitrani<br />

Assistenti Costumisti<br />

Chiara Crisolini Malatesta<br />

Coreografi<br />

Michel Fokine, Vaslv Nijinskij, Giorgio Mancini, Pierluigi Vanelli<br />

Lighting Designers<br />

Marco Filibeck, Patrick Latronica<br />

Progetto Video<br />

Marco Bonilauri<br />

Regista Assistente<br />

Elena Barbalich, Andrea Graf, Pierluigi Vanelli<br />

Orchestra Philharmonia Mediterranea<br />

Coro “F. Cilea”<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

9

10<br />

46 a Stagione Lirica<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO<br />

Staff Tecnico-organizzativo<br />

Direttore musicale di palcoscenico<br />

Giuseppe Finzi<br />

Direttore di produzione e di palcoscenico<br />

Emanuele Morfini<br />

Maestri collaboratori<br />

Luigi Stillo<br />

Stagisti<br />

Paola Greco,Romeo Lombardi, Marina Luca, Maria Rosaria Lucchetta,<br />

Rosario Randazzo,Fedora Sorrentino, Anna Maria Spaccarotella<br />

Maestri alle luci<br />

Innocenzo De Gaudio<br />

Coordinatore tecnico e Datore luci<br />

Pietro Carbone<br />

Responsabile reparto trucco e parrucche<br />

Marinella Giorni, Mariette Vivacqua<br />

Capo Macchinisti<br />

Antonio Asti, Fabio Guerrieri<br />

Responsabile di sartoria<br />

Andrea Priori<br />

Macchinisti<br />

Stefano Buonatesta, Roberto Falbo, Antonio Ferreri<br />

Sergio Guerrieri, Walter Morelli<br />

Elettricisti<br />

Palmo Fuoco, Francesco Magliocco, Gianfranco Mastroianni<br />

Pantaleo Riggio, Elio Traversa<br />

Capo attrezzista<br />

Alessandra Molletti<br />

Assistente alla Direzione artistica<br />

Antonella Stramazzo<br />

Ufficio comunicazione<br />

Achille Greco

Segreteria Generale<br />

Francesca De Aloe<br />

Uffici Tecnico<br />

Franco Mancuso<br />

Economo<br />

Maria Bruno<br />

Uffici amministrativi<br />

Giuseppe De Luca, Giacinto Iuele<br />

Servizio Biglietteria<br />

Mario Falcone, Giuseppina Mazzei<br />

Responsabile di sala<br />

Francesco Falcone<br />

Servizio Portineria<br />

Mario Blasi, Filippo Caruso, Giuseppe Crescibene, Franco Infelise<br />

Ditte fornitrici<br />

Scene<br />

Teatro San Carlo, Napoli<br />

Up-Stage Scenografia, Napoli<br />

Fondazione Teatro Regio, Parma<br />

Parrucche<br />

Anna Sorrentino, Napoli<br />

Audello, Torino<br />

Costumi<br />

Teatro San Carlo, Napoli<br />

Farani SartorieTeatrali, Roma<br />

Diva, Milano<br />

Fondazione Teatro Regio, Parma<br />

Attrezzeria<br />

Rancati, Milano<br />

Up-Stage Scenografia, Napoli<br />

Fondazione Teatro Regio, Parma<br />

Calzature<br />

Pompei, Roma<br />

Sacchi, Firenze<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

11

12<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

La Traviata<br />

Melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave<br />

Musica di Giuseppe Verdi<br />

(Edizioni G. Ricordi & C. S.p.a. Milano)<br />

Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 6 marzo 1853<br />

Personaggi e interpreti<br />

Violetta Valéry Svetla Vassileva<br />

Alfredo Germont Antonio Gandia<br />

Giorgio Germont Angelo Veccia<br />

Flora Teodolinda De Giovanni<br />

Annina Patrizia Gentile<br />

Gastone Nicola Sette<br />

Marchese d’Obigny Danilo Serraiocco<br />

Barone Douphol Paolo Orecchia<br />

Dottore Grenvil Luigi De Donato<br />

Giuseppe Francesco Denaro<br />

Domestico di Flora Enrico de Luca<br />

Commissionario Enrico de Luca<br />

Direttore Carlo Palleschi – Giuseppe Finzi (31 ott.)<br />

Regia Sandro Sequi ripresa da Giuseppe Crisolini Malatesta<br />

Maestro del Coro Bruno Tirotta<br />

Scene e costumi Giuseppe Crisolini Malatesta<br />

Coreografie Pierluigi Vanelli<br />

Disegno Luci Patrick Latronica<br />

Assistente alle scene Marta Crisolini Malatesta<br />

Assistente ai costumi Chiara Crisolini Malatesta<br />

Orchestra Philharmonia Mediterranea<br />

Coro “Francesco Cilea”<br />

25 ottobre 2004 ore 16.30 anteprima scuole<br />

27 ottobre 2004 ore 20.30 turno “A”<br />

29 ottobre 2004 ore 20.30 fuori abbonamento<br />

31 ottobre 2004 ore 17.00 turno “B”<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

13

14<br />

La dannazione terrena dell’eterna Violetta<br />

di Orazio Mula<br />

Di belles dames sans merci, seduttrici incallite e senza scrupoli nelle cui tele<br />

s’invischiano maschi devoti all’amour fou, pullula la letteratura rosa e nera<br />

dell’Ottocento. Versione moderna delle sirene, dalle quali solo Ulisse seppe<br />

cautelarsi, esse s’aggirano in salotti nobili e borghesi alla ricerca delle loro prede;<br />

e non falliscono mai. Il romanzo d’appendice ne ha descritto le gesta senza<br />

soffermarsi, com’è proprio del genere, sui risvolti psicologici dei caratteri individuali<br />

e contribuendo piuttosto a identificare un tipo universale: votata all’avventura, la<br />

maliarda ha come nemici naturali le famiglie dei suoi innamorati. Sia che si tratti<br />

di giovani scapoli sia, a maggior ragione, d’ammogliati s’ergono loro intorno,<br />

quali autorevoli difensori della pace domestica, genitori, fratelli, mogli. La<br />

contrapposizione drammatica è così costruita con esiti moralisticamente scontati:<br />

pessime emule di mantidi religiose, le donne fatali devono infine ritirarsi o perire<br />

per il trionfo dell’ordine costituito.<br />

Pur senza appartenere nell’intimo a questa schiera, Violetta ne condivide di fatto il<br />

destino, immolandosi sull’altare dell’onesto coniugio fra una fanciulla “pura siccome<br />

un angelo” che Iddio diè fìglia a Giorgio Germont e un giovane più preoccupato per<br />

l’onorabilità dei parenti d’acquisto che ansioso d’impalmare la promessa sposa. Con<br />

l’in tento di consentire simili nozze, il padre di Alfredo domanda alla donna - poco<br />

dopo averla accusata di essere un’adescatrice “dell’incauto che a ruina corre” (Atto<br />

II) - un sacrificio atto a redimerla, cancellandone il passato vergognoso. Nell’attesa<br />

di tale redenzione, che le allusioni di Germont rinviamo all’aldilà (“Mercé di queste<br />

lagrime / dal cielo un giorno avrete; Premiato il sacrificio / sarà del vostro amore”),<br />

Violetta è intanto spinta a indossare di nuovo i panni della meretrice, bersaglio di<br />

una morale poco incline a riconoscere possibilità di riscatto hic et nunc. La vicenda<br />

celebra infatti il trionfo di un’etica che, ostentando superficiale comprensione nei<br />

confronti di chi sbaglia e cade, di fatto risponde alla volontà di mantenere invariate<br />

le distanze sociali: per la cortigiana nobile di cuore e dal savoir faire d’una contessa<br />

(‘Quai modi!’, trasecola il filisteo Germont) è troppo desiderare un’esistenza<br />

normale, ossia un’unione monogamica fondata sull’amore. Il compito di porla<br />

innanzi a tale verità è assunto proprio da Giorgio Germont, il cui incontro con<br />

Violetta musicalmente si svolge dapprima in forma di Recitativo: l’uomo si presenta,<br />

accusa l’amante del figlio, ne provoca il risentimento, ascolta le proteste d’amore<br />

disinteressato mentre i tremoli degli archi rafforzano il pathos delle di lei parole. Il<br />

passato è lettera morta: “Dio lo cancellò col pentimento”. Colpito favorevolmente<br />

da un fare sì distinto, il padre del giovane comprende che, il momento è opportuno<br />

per chiedere “un sacrifizio”. Come in un gioco di specchi, che lascia basita la<br />

poveretta, egli “domanda l’avvenir” non già di uno solo, ma di due figli, cosicché la<br />

responsabilità morale del caso sembra doppiamente pesarle sulla coscienza.<br />

Le circostanze si chiariscono poco oltre: sta a Violetta non mutare “in triboli” le<br />

“rose” di un amore ch’ella fino ad ora ignorava. “Pura siccome un angelo” costituisce<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

uno fra i tanti esempi verdiani di motivo costruito con mezzi armonici ridotti<br />

all’essenziale. La prima metà di ciascuna frase si basa sull’immutabile accordo di La<br />

bemolle maggiore, da cui lo stesso profilo melodico è ricavato; quel che rimane è<br />

poco più di una formula cadenzale.<br />

Mentre l’ex etèra ha solo una pallida idea di quanto le venga chiesto, (“Ah!<br />

comprendo: dovrò per alcun tempo/ da Alfredo allontanarmi”) la musica si anima<br />

poco a poco; a una progressione dei violini primi seguono la richiesta di rinuncia<br />

all’amore e l’istintiva reazione della donna tra risoluti accordi dell’orchestra: “No<br />

mai!”. Nel seguente Vivacissimo, Verdi traduce l’ansia della protagonista con<br />

un’efficace figura accentata che si ripete al principio di ogni battuta. “Non sapete<br />

quale affetto / vivo, immenso m’arda in petto?”. Le due note rapide “in battere”<br />

imprimono al discorso di Violetta un sussulto di passione travolgente, accresciuto<br />

a ogni interrogativo mediante un improvviso sbalzo vocale. Con la stessa formula<br />

l’interlocutore è informato circa le condizioni di salute disperate della giovane<br />

(“Non sapete che colpita / d’atro morbo è la mia vita?”). Nella chiusa di tempo ancor<br />

più mosso l’idea di una morte liberatoria, a fronte del “supplizio [ ... ] sì spietato”,<br />

giustifica il passaggio al modo maggiore.<br />

Alla replica emotiva di Violetta,Germont oppone la sottigliezza degli espedienti<br />

retorici: dapprima accenna alla fiorente età della donna e alle prossime occasioni<br />

amorose ma questo argomento, che sembra dare inizio a un’Aria, viene tosto<br />

accantonato allorché ella protesta l’ esclusività del proprio sentimento. Il vecchio<br />

non ha voluto dare finora molta importanza all’ che la condanna<br />

a prossima fine, altrimenti eviterebbe allusioni a future prospettive sentimentali<br />

(“Bella voi siete e giovine, / col tempo...”). Vistosi opporre la dedizione di lei ad<br />

Alfredo, egli insinua abilmente nella vittima il sospetto che tale fedeltà possa non<br />

venire corrisposta: “ma volubile / sovente è l’uom”. L’espediente questa volta fa<br />

breccia nell’infelice e ciò consente all’astuto padre di svilupparlo a proprio agio: la<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

15

16<br />

fugacità dell’amore illecito, sul quale il “cielo” non ha dispensato le sue benedizioni,<br />

o piuttosto cui è mancato l’avallo della società, ispira i capricciosi ornamenti vocali<br />

in “Un dì, quando le veneri”,ov’è dipinto con pochi tratti l’avvenire senza speranza<br />

della concubina. Sopraffatta dal richiamo a un codice sociale che la condanna la<br />

misera non può che assentire: “è vero!” esclama più volte mentre il carnefice,<br />

incalzando, già la immagina immolata quale “angiol consolator” della propria<br />

famiglia, e per rendere il discorso più persuasivo finisce coll’attribuire alle sue parole<br />

l’imprimatur della religione ( “è Dìo che ispira […] / tai detti a un genitor”).<br />

La dolorosa rassegnazione di Violetta è abbinata alla tragica tonalità di Re bemolle<br />

minore mentre il pizzicato dei bassi acquista, con l’ostinato disegno ascendente<br />

complementare al ritmo del canto,un senso di ineluttabilità. Nel momento in cui la<br />

donna si sente presa in una trappola ch’essa stessa senza volerlo si tende, soggiacendo<br />

alla mentalità che la condanna, il suo persecutore ribadisce il proprio appello con<br />

penetranti sincopi.<br />

Alla suprema rinuncia la sventurata si avvia prospettandosi, oltre ai beni dell’aldilà,<br />

un solo premio in terra: la “giovine sì bella e pura” dovrà sapere ch’ella ha sacrificato<br />

il suo unico “raggio di bene”, espressione che la musica sottolinea con un languido<br />

accordo di nona maggiore. Nella sezione centrale del brano Germont, ormai<br />

conscio dì aver raggiunto il suo scopo, si prodiga nel confortarla con le patetiche<br />

appoggiature in contrattempo di “Piangi, piangi, o misera”. Dopo questo suggestivo<br />

passaggio una nota di dolore dei violoncelli percorre come brivido e presagio funesto<br />

le parole “supremo il veggio, / è il sacrificio ch’ora ti chieggio”.<br />

Fattasi strumento nelle mani del torturatore, Violetta si rimette al di lui arbitrio:<br />

“ Imponete ! “; ma i suggerimenti si rivelano inferiori al supplizio ch’ella stessa si<br />

infligge accettando di apparire agli occhi dell’amato ciò che non è, ciò che la società<br />

la condanna a essere. Chiede e ottiene l’abbraccio paterno di Germont e predispone<br />

ogni cosa per poter adempiere il suo gesto di abnegazione tra i cromatismi<br />

dell’orchestra, si accinge a lasciare una lettera ad Alfredo e si premura che il padre<br />

allevî l’afflizione del figlio.<br />

“Morrò ! La mia memoria / non fia ch’ei maledica” è di contenuto affine a “Dite<br />

alla giovine”: in entrambi emerge la preoccupazione che il disinteresse del proprio<br />

operato non sia misconosciuto. Qui tuttavia il tono è reso tragico dal presentimento<br />

della morte, che si avverte nel pizzicato implacabile degli archi: se Alfredo<br />

sarà poi messo al corrente di tutto, almeno la memoria della donna non verrà<br />

calpestata (“Conosca il sacrifizio / ch’io consumai d’amore”). Germont dal canto<br />

suo contrappunta il desiderio di lei con la dottrina della virtù premio a se stessa:<br />

“d’un’opra così nobile / sarete fiera”, trascurando che a Violetta mancherà il tempo<br />

per questa ricompensa.<br />

Simile all’eroina dei Misteri di Parigi di Sue non solo per il nome floreale e simbolico<br />

(Fleur-de-Marie fu battezzata dal famoso autore di feuilletons), Violetta rappresenta,<br />

la sintesi del binomio antitetico purezza-corruzione, che Dumas volle<br />

incarnato dalla sua dame aux camélias. Il tipo romantico, della fanciulla perseguitata si<br />

trasforma nella figura della sgualdrina vergine nel cuore, le cui fattezze rispecchiano<br />

uno spirito angelicato che mal si adatta all’esistenza terrena: «Non riusciamo a<br />

capire come mai la vita ardente e appassionata di Marguerite non avesse alterato<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

l’espressione verginale di quel viso dai tratti giovanili, quasi da adolescente“,<br />

considera l’autore del famoso romanzo, dalla cui versione drammatica Francesco<br />

Maria Piave trasse il libretto per Verdi (1853).<br />

Margherita/Violetta è inoltre “alta, esile fino all’inverosimile” ha un incarnato roseo<br />

che la malattia trasforma nel colorito proprio delle bellezze romantiche: “pallida<br />

come il marmo” la vede Armand (Alfredo nella trasposizione verdiana) durante<br />

l’ultimo incontro, prima che la tubercolosi ne causi la morte.<br />

Il mal sottile elimina colei che perturba una rigida struttura sociale: è lecito che un<br />

giovane di buona famiglia si svaghi e conduca una vita dedita ai piaceri ma non che<br />

unisca,fedelmente il proprio destino a una donna perduta. La sorte di Margherita/<br />

Violetta rammenta quella di Jean Váljean, il galeotto santificato da Victor Hugo<br />

nella monumentale epopea parigina (1862): la loro è una fine gloriosa dopo sublimi<br />

atti di generosità. “E’ utile che me ne vada. La morte è un buon accomodamento:<br />

Dio sa meglio di noi quello che ci occorre. Che voi siate felici, che il signor<br />

Pontmercy abbia Cosette, che la giovinezza sposi il mattino, che intorno a voi miei<br />

figli, ci siano lillà e usignoli”. Reduce dalla galera e votato a essere un campione<br />

di altruismo, Jean nega a se stesso il pur minimo compiacimento: anche per lui<br />

l’unica gioia consiste nella visione, in limine mortis dell’essere più amato. Scomparsi<br />

di scena questi individui moralmente eccentrici, il buon ordine torna a regnare:<br />

esso è fatto di matrimoni stabili (Cosette e Maríus) e di ritorni in seno alla famiglia<br />

(Armand). Inoltrandosi in tempi successivi alla morte di Margherita, il romanzo<br />

di Dumas documenta ciò che il melodramma omette: “rimasi qualche tempo in<br />

quella fortunata famiglia, tutto occupato di colui che vi portava la convalescenza<br />

del suo cuore”, chiosa lo scrittore con immediato distacco dagli eventi drammatici<br />

appena svoltisi. A Margherita contrappone quindi la sorella di Armand, dal nome<br />

significativo di Blanche, una “casta giovinetta”, “un’anima che, concepisce soltanto<br />

santi pensieri”: confrontata con costei, la bella cortigiana è, a maggior ragione una<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

17

18<br />

sventurata ma soprattutto un’eccezione che conferma la regola. Se tutte le prostitute<br />

le somigliassero, annota l’ io narrante, non varrebbe la pena raccontarne la storia.<br />

Come risulta fin dall’inizio del Il Atto, denaro e reputazione, sono in stretto<br />

collegamento: appreso da Annina che la sua signora ha liquidato cavalli, cocchi ed<br />

altri beni per mantenere il dispendioso tenore di vita nella casa di campagna, Alfredo<br />

ha un moto d’orgoglio. “Oh mio rimorso! oh infamia” egli esclama al principio<br />

della vibrante Aria in Do maggiore dopo la più celebre “De’ miei bollenti spiriti”.<br />

Per comprendere lo scatto d’ira che infiamma gli accenti di Alfredo sotto forma di<br />

balenante appoggiatura doppia, occorre considerare il peso una volta di più esercitato<br />

dalle convenzioni sociali sui moventi dei personaggi: il disonore dell’inferiorità<br />

economica rispetto alla propria donna costituisce una macchia intollerabile.Un<br />

breve episodio sinfonico di modo minore precede il ‘da capo” esprimendo anch’esso<br />

il turbamento del giovane.<br />

Pur rappresentando un’eccezione fra le mondane quanto a sensibilità e rettitudine<br />

l’eroina di Dumas e di Verdi non sfugge alla contaminazione del “soldo” : invisibile<br />

fino a un certo punto, ma onnipresente, esso acquista una laida concretezza nel<br />

corso della scenata in cui Alfredo pubblicamente paga ciò che Violetta dedicò<br />

per amore. Nel romanzo l’offesa non meno cocente, è priva solo del carattere<br />

pubblico. “Siete uscita così in fretta stamane, che ho dimenticato di pagarvi”, scrive<br />

Armand a Marguerite in un accesso di furente gelosia. La platealità dell’evento<br />

nel melodramma è responsabile di una più rapida evoluzione dei fatti rispetto<br />

alla versione romanzesca. E’ Giorgio Germont a svolgere una funzione chiave,<br />

trasformandosi in corifeo del senso comune e principiando il “Largo del Finale II”<br />

con una pubblica reprimenda del figlio: in quest’abito di moralizzatore ipocrita egli<br />

raggiunge un tono, come recita la didascalia in partitura, “grandioso”. Con quale<br />

autorevolezza questo catone punta il dito accusatore contro l’ira che egli stesso ha<br />

provocato nel figlio!<br />

Tramite la consueta, improvvisa ombreggiatura minore, lo smarrimento di Alfredo<br />

si riveste di formula ritmica insistente, cui gli archi imprimono slancio con accordi<br />

ribattuti a distanza regolare: “Ah si,che, feci! Ne sento orrore !”. Il rimorso del<br />

giovane, indotto dalla riprovazione collettiva e dal ripudio paterno, conferma in lui<br />

un altro ignaro succube della mentalità dominante. Profittando di questa debolezza e<br />

dell’intreccio di voci nel seguente concertato, il barone si prende una piccola<br />

rivincita sussurrandogli il suo meschino proposito di vendetta: “provar vi voglio<br />

/ che, il vostro orgoglio fiaccar saprò”. Esanime, Violetta interviene e riconferma<br />

all’amato la pienezza del suo amore, di cui egli potrà avvedersi solo tardivamente,<br />

“Dio dai rimorsi ti salvi allora”. Intanto il coro e gli amici le manifestano solidarietà<br />

e Germont, a parte, sì propone di tenere segreta la motivazione della rinuncia di lei<br />

(“crudele tacer dovrò”).<br />

La scena dell’umiliazione della donna attraverso l’offerta di denaro si trova anche<br />

nelle Memorie dal sottosuolo (1864) di Dostoevskij, ove l’autore del manoscritto<br />

“un uomo malato... un uomo cattivo”, sempre sospinto da opposte pulsioni e<br />

dedito a tortuosi ragionamenti, offende una giovanissima prostituta nella maniera<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

già prescelta da Armand o Alfredo. Per questi ultimi, tuttavia il gesto è causa di<br />

intollerabile angoscia: “Gelosa smania, deluso amore / mi strazìan l’alma - più<br />

non ragiono./ Da lei perdono più non avrò” si dispera Alfredo, mentre Armand<br />

definisce “infamia” il proprio gesto. Per l’eccentrico offensore di Dostoevskij,<br />

invece l’ingiuria è purificazione,” è la coscienza più cocente e più dolorosa!”. Fedeli<br />

alla superficialità propria del genere,i romanzieri d’appendice non si curano di tali<br />

sottigliezze psicologiche, né si può dire che la coscienza, rientri nella loro sfera<br />

d’approfondimento narrativo. Perciò l’oltraggio inferto coram populo corrisponde<br />

soltanto all’esecrazione del personaggio sotto il profilo sociale e lo cala, sia pure<br />

immeritatamente, nei panni che si addicono al suo status.<br />

V’è un inconscio sarcasmo in Violetta morente che, abbracciando con sincera<br />

gratitudine Germont giunto a farle visita, dice al medico; “Grenvil, vedete? Fra le<br />

braccia io spiro / di quanti cari ho al mondo.” E il “Che mai dite! “ del visitatore<br />

tradisce, oltre alla persistente incredulità di fronte alle condizioni disperate di lei,<br />

l’imbarazzo per una definizione paradossale: a meno che si possa definire “caro”<br />

chi ha contribuito alla nostra rovina. Mentre un ombra cupa passa tre volte nel<br />

registro mediano degli archi, l’uomo osserva il pallore terreo della sciagurata, che il<br />

figlio stesso gli addita: “La vedi, padre mio?”. D’un tratto, la maschera di rettitudine<br />

gli cade e il tardivo ravvedimento lo dimostra parte, inconsapevole quanto le sue<br />

vittime, di un perverso meccanismo sociale. “Il mal ch’io feci ora sol vedo!” declama<br />

con desolazione il “malcauto vegliardo”, incapace di contenere un rimorso che lo<br />

“atterra quasi fulmin”: immagine che si rispecchia nella duplice, saettante figura<br />

dell’orchestra. Il “tutti” in dinamica pianissimo ripresenta con lugubre andatura<br />

la tonalità presaga di morte (Re bemolle minore): è l’atto di congedo dal mondo<br />

il dono all’amante di un medaglione col ritratto “de’ [ ... ] passati giorni”. Perché<br />

tuttavia il sacrificio della giovane sia coronato da un gesto di grandezza, occorre<br />

ch’ella impartisca la sua benedizione alle future oneste nozze di Alfredo con una<br />

“pudica vergine”: alla casta melodia s’intreccia ancora il ritmo di marcia funebre.<br />

per gentile concessione Edizioni Teatro Di San Carlo<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

19

20<br />

La Traviata<br />

Melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave<br />

Musica di Giuseppe Verdi<br />

(Edizioni G. Ricordi & C. S.p.a. Milano)<br />

Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 6 marzo 1853<br />

Il Soggetto<br />

Atto primo<br />

Nella casa parigina di Violetta Valery, famosa mondana protetta del Barone Douphol,<br />

è in corso un ricevimento, giungono fra i ritardatari Flora e il Marchese Gastone<br />

d’Obigny che presenta alla padrona di casa l’amico Alfredo Germont. Questi è<br />

perdutamente innamorato di Violetta, Gastone racconta come durante una recente<br />

malattia della donna il giovane amico aveva chiesto ogni giorno sue notizie. Dopo<br />

brindisi che inneggiano all’amore, alla giovinezza e al piacere, Violetta ha un malore,<br />

mentre gli ospiti raggiungono un’altra sala, Alfredo rimasto presso di lei le rivela il suo<br />

amore. La donna è turbata da tanta passione ma confessa che nel suo cuore di cortigiana<br />

non c’è posto per l’amore, quando Alfredo deluso è sul punto di allontanarsi Violetta<br />

gli porge un fiore e lo invita a ritornare quando sarà appassito, dunque l’indomani.<br />

Concluso il ricevimento, Violetta rimasta sola ripensa alla dichiarazione di Alfredo<br />

e avverte il fascino e la gioia di un amore autentico, ma sa anche che è pura follia<br />

rinunciare alla sua vita di piaceri per abbandonarsi alle sofferenze che procura<br />

l’amore.<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

Atto secondo<br />

Alfredo e Violetta vivono da tre mesi in una villa fuori Parigi. Il giovane Germont<br />

viene a sapere dalla cameriera Annina che Violetta ha venduto tutti i propri beni per<br />

pagare le spese di quel soggiorno e decide di partire per Parigi alla ricerca di danaro.<br />

Il padre di Alfredo incontra Violetta e la accusa della rovina del figlio alludendo alla<br />

volontà di questi di far dono alla donna di tutti i suoi averi. Quando Violetta mostra,<br />

risentita, l’atto di donazione dei propri beni in favore di Alfredo, il vecchio genitore<br />

comprende di aver giudicato male la donna. Ma il pensiero che il fidanzamento della<br />

figlia è alla rottura a causa della relazione di Alfredo con una prostituta induce il<br />

vecchio Germont a chiedere a Violetta, in nome dell’onore e del bene della famiglia<br />

tutta, di lasciare il figlio. La richiesta è terribile considerata la malattia che consuma la<br />

donna, Violetta infine accetta a condizione che dopo la sua morte si riveli ad Alfredo il<br />

suo sacrificio. Mentre Germont attende il figlio in giardino, Violetta scrive una lettera<br />

per annunciare ad Alfredo la decisione di lasciarlo definitivamente ma viene interrotta<br />

dal suo arrivo. In preda all’agitazione la donna chiede ad Alfredo una appassionata<br />

e tragica testimonianza d’amore, poi esce senza rivelare la sua partenza per Parigi.<br />

Quando Alfredo legge la lettera, disperato, si getta nelle braccia del padre appena<br />

sopraggiunto, scorge sul tavolo l’invito per una festa a casa di Flora, sconvolto dalla<br />

gelosia, decide di raggiungere Violetta per vendicarsi. Nella casa parigina di Flora è in<br />

corso un ricevimento in maschera, Violetta è accompagnata dal suo vecchio protettore<br />

il Barone Douphol. Alfredo sfida il Barone al tavolo da gioco e vince, Violetta fa<br />

chiamare il giovane Germont per parlargli in privato e lo scongiura di lasciare la festa<br />

per evitare di essere sfidato a duello dal Barone. Alfredo chiede ragione a Violetta della<br />

loro improvvisa separazione e la donna, disperata, risponde di essere innamorata del<br />

Barone, l’uomo infuriato richiama gli invitati e davanti a loro dichiara di essere stato<br />

vergognosamente mantenuto ma intende ripagare: getta la vincita della serata ai piedi<br />

della donna che sviene.<br />

Atto terzo<br />

La malattia di Violetta è peggiorata, il Dottor Grenvil rivela alla cameriera Annina che<br />

alla donna rimangono poche ore di vita. Violetta spera di poter rivede ancora una volta<br />

Alfredo prima di morire, ha saputo da una lettera di Germont che il figlio è fuggito<br />

all’estero dopo aver ferito in duello il Barone Douphol. Il padre ha rivelato ad Alfredo<br />

la verità su Violetta e questi sta facendo ritorno a Parigi per rivederla. Mentre fuori<br />

impazza il carnevale parigino Annina annuncia l’arrivo di Alfredo, i due si abbracciano<br />

e sognano di lasciare la città, Violetta, felice, tenta di alzarsi ma ricade esausta; Alfredo<br />

fa cercare il Dottore, questi giunge accompagnato da Annina e trova la donna allo<br />

stremo. Violetta porge un medaglione con il proprio ritratto all’amato affinché si<br />

ritenga libero, dopo la sua morte, da ogni vincolo. La morte giunge fra le braccia di<br />

Alfredo.<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

21

22<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

Albert Herring libretto di Eric Crozier<br />

dal racconto “Le rosier de Madame Husson” di Guy de Maupassant<br />

Musica di Benjamin Britten<br />

Edizioni Boosey&Hawkes, rappresentante Casa Ricordi - Milano<br />

Comic opera in tre atti, in lingua inglese (sopratitoli in italiano della PrescottStudio - Fi)<br />

Prima rappresentazione: Glyndebourne, 20 giugno 1947<br />

Personaggi e interpreti<br />

Albert Herring figlio di una fruttivendola Rosario La Spina<br />

Mrs. Herring sua madre Milijana Nikolic<br />

Sid commesso di macelleria Leandros Taliotis<br />

Nancy panettiera e sua fidanzata Gianna Racamato<br />

Lady Billows vecchia dispotica Maria Letizia Grasselli<br />

Florence Pike sua governante Alessandra Visentin<br />

Miss Wordsworth direttrice della scuola parrocchiale Giovanna Carini<br />

Gedge parroco Kim Sungil<br />

Signor Upfold Tiziano Barbafiera<br />

Budd sovraintendente di polizia Eugeny Stavinskiy<br />

Emmie bambina del villaggio Raffaella D’Ascoli<br />

Cis bambina del villaggio Alessia Grimaldi<br />

Harry bambino del villaggio Francesco Ferraro<br />

Stage di interpretazione vocale a cura di Regina Resnik<br />

Direttore Damian Iorio<br />

Regia Italo Nunziata<br />

Scene Pasquale Grossi<br />

Costumi Ruggero Vitrani<br />

Disegno Luci Patrick Latronica<br />

Orchestra Philharmonia Mediterranea<br />

Pianoforte Fedora Sorrentino<br />

In collaborazione con<br />

Formazione Maggio Musicale Fiorentino<br />

Accademia di Alto Perfezionamento dell’Arena di Verona<br />

Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala di Milano<br />

Eurobottega<br />

Nuovo allestimento del Teatro “Alfonso Rendano”<br />

17 novembre 2004 ore 16.30 anteprima scuole<br />

19 novembre 2004 ore 20.30 turno “A”<br />

21 novembre 2004 ore 17.30 turno “B”<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

23

24<br />

Albert Herring<br />

(la comic opera secondo Britten)<br />

Genesi e analisi<br />

Dopo l’ottimo esito arriso nel 1945 a Peter Grimes, in Britten, allora trentaduenne, si<br />

manifestò prepotente il desiderio di comporre nuove opere, in un genere musicale in<br />

cui sentiva d’essere in grado di poter esprimere il meglio di sé; d’altra parte però aveva<br />

la consapevolezza, per il suo innato senso di concretezza e praticità, delle difficoltà,<br />

non solo finanziarie, relative all’allestimento di novità e di complessi lavori teatrali<br />

in Inghilterra negli anni dell’immediato secondo dopoguerra. Dal 1939 non solo il<br />

Covent Garden ma anche il Festival di Glyndebourne avevano escluso spettacoli lirici<br />

dai loro cartelloni, e perfino al Sadier’s Wells, pur dopo il successo occorso a Peter<br />

Grimes, si erano avvertite diffuse perplessità sulla opportunità di consimili iniziative.<br />

Riflettendo su tale situazione, Britten si convinse della convenienza di impostare il<br />

problema su basi diverse, e inizialmente di cominciare a promuovere la costituzione<br />

di un complesso artistico di nuovo genere (la “Glyndebourne English Opera<br />

Company” in attività da giugno a ottobre), formato da un limitato organico di cantanti<br />

e di strumentisti, omogeneo, da affiatarsi in un’esperienza teatrale in comune, che<br />

fosse in grado di dedicarsi esclusivamente allo studio e alla interpretazione di lavori<br />

programmati con intendimenti originali. Nel frattempo, conversando in proposito<br />

con Joan Cross, Peter Pears ed Eric Crozier, Britten aderì al suggerimento di scrivere<br />

lavori per un organico orchestrale ridotto: è in tale ordine di idee che si colloca la<br />

composizione del Ratto di Lucrezia, opera seria “da camera”, basata sul libretto che<br />

Ronald Duncan aveva tratto da Le viol de Lucrèce di Andrei Obey, e che, andata in<br />

scena a Glyndebourne il 12 luglio 1946, raggiunse entro l’ottobre dello stesso anno<br />

la cifra record di una ottantina di rappresentazioni. Britten però era dell’idea di non<br />

limitare a questo Festival l’esecuzione dei suoi lavori, ma di portarli in tournée in altri<br />

teatri d’Inghliterra e all’estero. John Christie, produttore del Ratto di Lucrezia, che<br />

a Glyndebourne aveva conosciuto un successo anche d’ordine finanziario, ma che<br />

a Liverpool, Manchester e altre città ebbe ad incontrare sale scarsamente affollate,<br />

si dimostrò di contrario avviso e alla fine di quella stagione il divorzio tra Britten e<br />

Glyndebourne divenne inevitabile. Nacque da questa situazione di fatto l’esigenza<br />

di affrettare i tempi per la costituzione di un nuovo complesso artistico autonomo,<br />

che assunse il nome di “The English Opera Group”: all’atto della sua formazione i<br />

promotori precisarono .<br />

È interessante notare come, oltre a venire incontro ad un desiderio personale di Britten<br />

e ad esigenze di carattere pratico, l’adozione di un ridotto organico strumentale per<br />

The English Opera Group abbia corrisposto in modo singolare a quanto era stato<br />

realizzato da Stravinskij all’incirca un quarto di secolo prima, per la Histoire du soldat:<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

con la differenza però che mentre il compositore russo, impiegando le prime parti<br />

dell’orchestra come solisti, aveva ridotto l’organico a sette soli strumenti (violino,<br />

contrabbasso, clarinetto, fagotto, cornetta, trombone e percussioni), la soluzione<br />

prescelta da Britten prevede invece un quintetto d’archi, un quartetto di fiati (con il<br />

flauto che raddoppia l’ottavino e il flauto basso, l’oboe il corno inglese, il clarinetto, il<br />

clarinetto basso), oltre a corno, arpa e percussioni, in totale quindi dodici strumenti,<br />

oltre al direttore ad accompagnare i recitativi secchi al pianoforte. Anche Giancarlo<br />

Menotti ha optato per un organico similare, pressoché nello stesso tempo di Britten,<br />

nelle sue opere da camera Il telefono e La medium.<br />

Dopo la prima rappresentazione assoluta a Glyndebourne del Ratto di Lucrezia, sotto<br />

la direzione di Ansermet, Britten andò negli Stati Uniti nell’agosto del 1946 per la<br />

prima americana di Peter Grimes a Tanglewood e al ritorno in patria nel settembre<br />

scrisse le musiche di scena per The Duchess of Malfi di Webster e in seguito la<br />

Young Person’s Guide to the Orchestra, originariamente destinata a colonna sonora<br />

per un film di educazione musicale, ma eseguibile anche in concerto; nell’inverno<br />

successivo, Britten fu impegnato in una tournée con Peter Pears sul continente ed è<br />

al ritorno da tale serie di concerti che ha inizio la composizione di una nuova opera,<br />

Albert Herring, questa volta comica, concepita appunto, sin dal soggetto, come<br />

contrapposizione all’argomento drammatico del Ratto di Lucrezia, ma egualmente<br />

“da camera” e destinata a The English Opera Group.<br />

Tra i vari argomenti suggeriti, Eric Crozier caldeggiò con maggiore insistenza a<br />

Britten l’idea di scrivere un lavoro comico ispirato alla novella Le rosier de Madame<br />

Husson di Guy de Maupassant: questo soggetto piacque subito a Britten che si rese<br />

conto come la vicenda potesse essere trasferita dall’originario ambiente francese ad<br />

un similare paese della campagna inglese, magari anche del suo prediletto Suffolk.<br />

Dopo averne steso inizialmente una breve sceneggiatura ed avutene l’immediata<br />

approvazione di Britten, Crozier provvide a scrivere il testo della nuova opera.<br />

Crozier del resto aveva già collaborato attivamente con Britten, aveva curato la<br />

regia di Peter Grimes e del Ratto di Lucrezia ed era davvero consapevole di quanto<br />

il musicista si attendesse da un librettista; nell’accingersi alla stesura del testo di<br />

Albert Herring, Crozier si propose di osservare scrupolosamente tre intendimenti:<br />

un semplice svolgimento dei fatti, sensibilità e naturalezza d’espressione, una<br />

appropriata cantabilità dei versi. Nella prefazione ad Albert Herring, Crozier ebbe<br />

a chiarire ulteriormente i termini di quella che a lui risultava essere la forma ideale<br />

di collaborazione tra un compositore e un librettista:

26<br />

sono soltanto una parte della costruzione, la cui struttura architettonica è determinata<br />

solamente dalla musica. Il librettista inoltre non deve mai scordarsi del fatto che il suo<br />

testo è destinato ad essere cantato e non letto semplicemente>>. Come è noto, una<br />

difficoltà primaria nel predisporre il libretto di un’opera comica in inglese è costituita<br />

dalla rima:anche questo problema è stato risolto da Crozier con stupefacente abilità. E<br />

Britten fu pienamente soddisfatto del testo.<br />

La composizione della musica di Albert Herring fu ultimata nel maggio del 1947 e il 20<br />

giugno si ebbe la prima rappresentazione assoluta a Glyndebourne, sotto la direzione<br />

dell’autore. La partitura fu pubblicata da Boosey & Hawkes nello stesso anno.<br />

Nell’adattamento del soggetto del racconto di Maupassant Le rosier de Madame<br />

Husson ad argomento di Albert Herring Eric Crozier ha trasferito lo svolgimento<br />

dell’azione dalla Normandia alla provincia inglese dell’East Suffolk, collocandolo in<br />

piena età vittoriana, nel 1900 dal punto di vista temporale, quindi, Crozier s’è concesso<br />

ben poca libertà perché la novella di Maupassant è del 1888 e l’ambientazione relativa<br />

pressoché coeva. Assai vistose invece le differenze tra i due testi nell’impianto<br />

narrativo, nella definizione dei caratteri, nel giudizio assunto rispettivamente da<br />

Maupassant e da Crozier nei confronti dei personaggi e della vicenda, sia nel versante<br />

psicologico, sia in quello morale. Il romanziere francese in Le rosier de Madame<br />

Husson non si era discostato dal suo schema letterario ed espositivo consueto: la<br />

storia presenta la finzione di essere raccontata da un terzo all’autore in circostanze<br />

apparentemente fortuite (il deragliamento di un treno, con conseguente sosta<br />

imprevista in una cittadina normanna), entro la cornice di una premessa a sé stante<br />

e di una conclusione storica ultronea, salvo l’inserimento allusivo di una frase, in<br />

un contesto ormai differente, con un giudizio generico di biasimo dell’ipocrisia.<br />

Quella sorta di simbiosi di naturalismo e realismo, che è sempre stata una costante<br />

della narrativa di Maupassant e che derivava dalla ascendenza stilistica flaubertiana, è<br />

presente in questo racconto: intimamente pessimista, pur se animato da uno spiccato<br />

vitalismo, Maupassant si compiace di scoprire la irriducibile ed ingenua malvagità<br />

della gente di campagna e della società piccolo borghese, nell’ambiente provinciale<br />

sentito come paradigma emblematico della società tutta. Nella vicenda propriamente<br />

detta, l’azione è stata esposta da Maupassant secondo una tecnica narrativa che oggi<br />

diremmo di flashback, cioè all’inizio è già visualizzata la fine: fu<br />

scritto da Maupassant con dovizia di particolari di carattere naturalistico . Crozier al contrario<br />

dà un significato solo marginale e strumentale alla sbornia di Herring, intesa come<br />

incoraggiamento a diventare uomo. Alla conclusione, la discordanza tra i due testi è<br />

ancor più marcata: in Maupassant il protagonista Isidoro, dopo aver dilapidato nella<br />

fuga dopo la cerimonia tutto l’ammontare del premio e inoltre tutti i suoi beni, ed<br />

essere precipitato di sua spontanea volontà nel baratro senza scampo dei vizi più abietti<br />

(su cui l’autore si sofferma con un linguaggio da verismo zoliano), messo al bando da<br />

tutta la cittadina e diventando su un piano universale il simbolo stesso dell’etilismo,<br />

finisce per morire di una crisi di delirium tremens, , precisa<br />

l’autore. Invece Crozier trasferisce anche questo aspetto della storia dal drammatico<br />

al risvolto comico: nessuna fine tragica, neanche sperpero di soldi se non soltanto<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

tre sterline su venticinque, tutto si riduce alla momentanea ribellione per una sola<br />

notte di un giovane che rivendica giustamente i suoi diritti alla libertà troppo a lungo<br />

frustrati dalla madre, un giovane che, sull’esempio di altri suoi coetanei che avevano<br />

solidarizzato con lui, è prevedibile abbia a vivere poi in modo del tutto normale,<br />

non essendo più condizionato dagli atteggiamenti della società tradizionale. Altre<br />

notevoli discrepanze si notano tra i due testi nella caratterizzazione dei personaggi.<br />

Non tanto in Madame Husson, zitella tipicamente francese nel tratto fisico (dall’idea di questa crociata nasce il premio di virtù),<br />

e divenuta per Crozier l’anziana Lady Billows, dama dispotica e austera custode della<br />

moralità cittadina; né in Francoise (in Crozier, Florence) che anzi risulta meno umana<br />

in Maupassant, pur se è lei a suggerire il nome di Isidoro, rispetto al testo inglese,<br />

quanto nel protagonista appunto. In Maupassant egli è che all’annuncio della scelta arrossisce ma sembra<br />

soddisfatto specie quando nota che le ragazze non lo scherniscono più come innanzi;<br />

al banchetto è egli stesso, abboffandosi su ogni pietanza e facendo sommo onore<br />

al vino, a porre le premesse di quella “tentazione di Satana” che lo avvierà al vizio<br />

senza freni; Albert Herring (da un gioco di parole intraducibile, su redherring che<br />

significa aringa affumicata) è sì timido e rispettoso, però ha degli amici, di cui invidia<br />

la spontaneità di vita, e proprio il loro esempio è di sostegno alla sua affermazione di<br />

libertà. Questo degli amici, assente in Maupassant, è l’autentico elemento di novità del<br />

testo inglese: Sid è una sorta di deus ex machina della vicenda (inteso come tale anche<br />

da Britten nella musica), mentre la stessa Nancy svolge una parte altrettanto maieutica<br />

nella”liberazione del protagonista”. Figura del tutto di secondo piano in Maupassant<br />

è la madre di Isidoro, che neanche aveva partecipato alla cerimonia ma che si accorge<br />

subito, tornando a casa da una visita, della scomparsa del figlio: mentre in Crozier<br />

la “Mum” (cioè la mamma nel diminutivo popolare infantile) nel suo simbolismo<br />

ha una parte decisiva, è lei a sentirsi premiata per la virtù del figlio, è lei ad accettare<br />

esultante la candidatura relegando Albert in castigo, è lei a subire il maggiore choc<br />

alla fine quando il giovane, nello spiegare la sua condotta, le muove tutta una serie di<br />

rimproveri, infine le altre figure e i fatti minori, nel trasferimento dalla Normandia al<br />

Suffolk, mutano soltanto certi connotati improntati ad un nazionalismo pittoresco (in<br />

Francia non è il primo maggio bensì il 15 agosto, festa di Napoleone) ma nello spirito<br />

sono sostanzialmente invariati.<br />

Quello che muta è la vitalità della vicenda nel passaggio da una narrazione, ricca<br />

di aggettivi e di colori ma statica, ad una dimensione teatrale, caratterizzata dalla<br />

simultaneità degli interventi (come nella seconda scena del primo atto) anziché nella<br />

mera successione di fatti e parole. Anche la ricomparsa sulla scena del protagonista<br />

ha un taglio drammatico del tutto diverso: in Maupassant Isidoro sempre passivo, i<br />

particolari della sua fuga e dei suoi trascorsi sono riferiti da terzi, egli stesso è ritrovato<br />

un giorno per terra ebbro e distrutto da otto giorni di stravizi, disgustoso persino a<br />

vedersi. In Crozier è invece il giovane che torna da solo, dice subito e soltanto “mi<br />

dispiace” quando si rende conto dell’ansia per la sua scomparsa ma è egli stesso a dire<br />

la verità, anche contro sua madre; subisce inconsapevolmente quel goccio di rum<br />

nella limonata ma, come s’è detto, questo fatto ha soltanto un significato strumentale<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

27

28<br />

nello stimolo determinante alla sua ribellione alla condizione umiliata di bambino<br />

viziato e frustrato.<br />

L’Albert Herring è un lavoro comico, non una farsa, impostato com’è con un’abilissima<br />

maestria teatrale, rigorosamente attenta a non superare quel diaframma tra i due<br />

generi del teatro leggero, a tratti estremamente esile; è un lavoro altresì efficacissimo<br />

nell’illustrare un determinato ambiente sociale, messo a fuoco sia dal librettista, sia<br />

dal compositore.<br />

Esprimendo nel 1938 un giudizio sui primi lavori di Britten, Henry Boys ebbe ad<br />

asserire che, a suo parere, questi, se lo avesse voluto, sarebbe potuto diventare il<br />

più originale ed anche il più produttivo musicista inglese nel genere leggero sin dai<br />

tempi di Sullivan: nell’Albert Herring, secondo Eric Walter White, tale profezia si è<br />

pienamente avverata. La musica infatti è briosa, scorrevole, divertente e, per tutto<br />

l’arco dell’opera, ricca di vitalità. Interessante appare il recupero di certi spunti tratti<br />

da precedenti lavori di Britten, come l’intermezzo dei legni tra le scene del primo<br />

atto, che ricorda il primo movimento di Our Hunting Fathers di undici anni prima,<br />

oppure il motivo drammatico in fortissimo del Ratto di Lucrezia allorché nel terzo<br />

atto il commissario di polizia ventila l’ipotesi di un rapimento di Albert. Un’altra<br />

citazione, sottilmente allusiva, è quella wagneriana del tema del filtro d’amore dal<br />

Tristano, che traspare dai cromatismi della viola al momento in cui Sid versa del rum<br />

nella limonata di Albert, citazione che in forma ancor più ironica ritorna sia quando il<br />

giovane trangugia la bevanda sia quando poi egli canta “Oh, quant’è buona!”.<br />

Pure interessante in questa partitura è la presenza di recitativi, sia secchi sia strumentati,<br />

entrambi trattati con grande libertà, non solo ritmica, come nel recitativo quasi<br />

ballata della scena prima, atto primo, nonché la scrittura del concertato del secondo<br />

atto, scena prima, in cui ogni persona segue la distinta linea di canto, indipendente<br />

dall’accompagnamento, o l’ultima scena, con sei recitativi in a-solo, due duetti ed<br />

un canone per Emmie, Cis e Herry. In uno studio pubblicato sulla rivista inglese<br />

”Times” nell’autunno del 1947, Erwin Steln ebbe a notare in un’opera comica come<br />

l’Herring sono molto più rare le occasioni per oasi liriche e stati emotivi rispetto<br />

a lavori drammatici: Britten a questo proposito ha adottato magistrali soluzioni<br />

contrappuntistiche, come nei due cori fugati “Abbiamo svolto le nostre indagini” e<br />

“Un re, un re di maggio!” (scena prima, atto primo), nel duetto sui piaceri dell’amore,<br />

cantato da Nancy e Sid con accompagnamento dei legni in un canone all’ottava,<br />

nell’intermezzo fugato tra la prima e la seconda scena del secondo atto, e in particolare<br />

nella parodistica trenodia del terzo atto, che dal suo coralismo a nove parti prelude<br />

ai distinti interventi vocali di ciascuno dei presenti, per i quali Britten ha segnato in<br />

partitura rispettivamente espressivo per il vicario, piangendo per Nancy, marcato<br />

ed eroico per il sindaco, brillante per Lady Billows, con forza per Florence, pesante<br />

per il commissario, lamentoso per l’insegnante, con gravità per Sid e appassionato<br />

per la madre di Albert, e che al termine, dopo essere passati dal minore al maggiore<br />

vengono ripresi, in tutti, sull’accompagnamento dei timpani, fondendosi in una<br />

pagina polifonica di brillante struttura.<br />

Una costante fondamentale del teatro di Britten e di altri suoi lavori è quella della<br />

(assunta spesso in termini emblematici) dei<br />

protagonisti: come acutamente osservò Angiola M. Bonisconti,

ombre misteriose sull’uno e sull’altro, e Peter Grimes vittima in positivo rispetto ad<br />

Albert Herring vittima in negativo, grottesco; ed il ragazzone maternizzato Albert<br />

a sua volta con il piccolo Spazzacamino; e l’avulso Billy Budd sia con Peter Grimes<br />

sia con i pertinentissimi Miles e Flora del Giro di vite; e a loro volta questi ultimi,<br />

vittime grondanti e consapevoli dei mali dell’infanzia, sono parenti con l’innocente<br />

Spazzacamino, così come con la sprovvedutezza di Albert Herring, trasposta in età<br />

adulta, disponibile invece alle funzioni comiche>>.<br />

Nella scrittura musicale e in certe soluzioni teatrali, Britten è quasi riuscito a<br />

rinnovare, secondo Ernest Newman (in un articolo sul “Sunday Times” dopo la prima<br />

rappresentazione di Glyndebourne) lo spirito e la forma del Falstaff, a conferma del suo<br />

brillante eclettismo e degli smaglianti esiti espressi da uno strumentale di straordinaria<br />

efficacia coloristica, pur nel semplice organico, specie nella caratterizzazione,<br />

finemente azzeccata, dei personaggi. Si consideri per esempio Lady Billows, l’evidente<br />

sottolineatura ironica con cui in lei viene raffigurato in modo sintomatico un certo<br />

moralismo dell’età vittoriana, pur rispondente in modo allusivo ad ipocrisie puritane<br />

dei nostri tempi; e come Britten evidenzi nella musica la consapevole grandeur del<br />

personaggio nell’esibire il suo vanitoso snobismo, dal suo primo ingresso su tempo di<br />

marcia all’accompagnamento ironico del discorso pasticciato alla cerimonia. Anche alle<br />

altre figure di primo piano la musica aderisce come un guanto, nella caratterizzazione<br />

dell’opera: quando il vicario nella prima scena intona “E’ Alberto virtuoso” si<br />

ascolta la deformazione di una ballata popolare dell’età vittoriana, il cui motivo<br />

prelude poi ad un concertato , come ancora ha osservato Newman. Sottili e scaltre notazioni<br />

comiche si riscontrano pure in parecchie altre parti dell’Albert Herring, dal motivo<br />

fieristico in sottofondo che accompagna il lamento della madre del protagonista sulla<br />

fotografia del figlio (terzo atto), a certe gemme timbriche, come i monotoni accordi<br />

dell’arpa quando Lady Billows interpella la madre di Albert, o gli accenti marziali del<br />

corno durante la premiazione, o quell’indovinatissima combinazione melodica di<br />

flauto in sol e clarinetto basso nell’intermezzo alla fine del secondo atto, a commentare<br />

la tranquillità della notte mentre Albert, barcollante e brillo, raggiunge il negozio della<br />

madre. Ancor più smagliante appare la caratterizzazione del protagonista, di cui la<br />

musica tratteggia la parabola psicologica con sottolineature melodiche e ritmiche assai<br />

azzeccate, sin dal suo ingresso in scena, all’atteggiamento imbarazzato di fronte al<br />

flirt di Sid con Nancy e al successivo monologo sulla validità della rigida educazione<br />

materna, con il ricorrente dubbioso “perché poi?”, agli accenni veristici a proposito<br />

dei singulti provocati da quell’insolita limonata, all’altro monologo della fine del<br />

secondo atto, il clou dell’opera, quando egli decide di fuggire nella notte, e infine alla<br />

spiegazione conclusiva. Non va dimenticata neanche la caratterizzazione musicale<br />

del personaggio di Sid, nel suo insinuante recitativo, nello stacco marcato degli<br />

ariosi, nella partecipazione diretta alla vicenda di Herring, nonché l’evidenza data da<br />

Britten al sibilo dell’appuntamento, riecheggiato da Albert. L’abilità di scrittura del<br />

compositore si esalta ancora nella varietà espressiva conferita al mondo dei fanciulli,<br />

con l’arguzia coloristica die quelle due voci di soprano e quel treble, la vivacità delle<br />

loro canzoncine infantili e in particolare del motivo che, dopo il loro ingresso, ritorna<br />

alla fine dell’opera. Già alla giovane età in cui scrisse l’Albert Herring, Britten ha<br />

dunque affermato le sue qualità di musicista d’istinto, la sua spiccata vocazione<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

29

30<br />

teatrale, l’esattissimo senso dell’equilibrio tra le varie parti di un’opera, la intelligenza<br />

nell’individuazione ritmica, armonica, timbrica e melodica dei personaggi, principali<br />

o minori; già da Albert Herring si avverte in Britten la presenza di un protagonista<br />

di prima grandezza nel panorama della musica contemporanea: ne è conferma<br />

altresì la vitalità e la validità dell’eclettismo del suo linguaggio, che, dalla varietà delle<br />

assimilazioni e delle sue personalissime elaborazioni, riverbera una immediatezza<br />

dotata di quella spiccata forza comunicativa che conquista il pubblico.<br />

La fortuna<br />

A Glyndebourne il 20 giugno 1947, con l’English Opera Group, sotto la direzione<br />

dell’autore, le parti principali furono sostenute da Peter Pears (Albert), Joan Cross<br />

(Lady Billows), Gladys Parr (Florence), Margaret Ritchie (miss Wordsworth),<br />

William Parsone (vicario), Norman Lumsden (commissario), Frederick Sharp (Sid),<br />

Nancy Evans (Nancy), Betsy de la Porte (madre di Albert).<br />

Lo spettacolo riscosse un chiarissimo successo, agevolato anche dalla gustose scene di<br />

John Piper e dalla calibratissima regia di Frederick Ashton, già coreografo del Sadler’s<br />

Wells Ballett. I giudizi della critica sottolinearono in modo incondizionato l’alto livello<br />

dell’interpretazione, la brillantissima realizzazione nonché la prestazione di Pears;<br />

alcuni recensori non si mostrarono all’inizio molto convinti dell’effettivo amalgama<br />

tra testo e musica, opinione attenuatasi in seguito. Se sul “Times” si commentò<br />

che ,<br />

d’altra parte Lord Harewood osservò che .<br />

Sul “New Statesman”, Taylor riconobbe invece l’importanza determinante del libretto<br />

di Crozier nell’affermazione dell’Albert Herring, oltre a riscontrare altresì i momenti<br />

più brillanti dal punto di vista comico nella lezione di canto e nell’effetto teatrale<br />

della trenodia all’ultimo atto, rapportato all’improvviso ritorno del protagonista. Ad<br />

una disamina più meditata si riconducono i giudizi di Newman, Lockspelser e Klein,<br />

nonché quello di White, già citato (Britten, His Life and Operas, London 1970).<br />

Sul “Sunday Times” Newman obiettivamente riconosce di aver valutato troppo<br />

severamente, subito dopo la prima rappresentazione, il valore del testo di Crozier;<br />

pur preferendo la espressività manifestata dal Ratto di Lucrezia, elogia apertamente la<br />

maestria di scrittura britteniana anche in Herring; Lockspeiser a sua volta si sofferma<br />

sulle ascendenze musicali del protagonista di quest’opera comica, istituendo un<br />

interessante collegamento con Peter Grimes dell’opera omonima e con Tarquinio del<br />

Ratto, per concludere ; per Klein infine sul “Musical Opinion”, Albert Herring<br />

esalta il senso del teatro, presente in Britten come in nessun altro musicista inglese, e<br />

sviluppa ulteriormente, e in senso positivo, gli esiti artistici di alto livello già raggiunti<br />

nel Grimes e nel Ratto, nello specifico settore del teatro d’opera; sempre per Klein,<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

il libretto di Crozier appare un testo ideale per essere trasferito sul pentagramma,<br />

i due interludi strumentali sono tra le migliori creazioni di Britten. White nel suo<br />

libro convalida tutti i giudizi positivi acquisiti dall’Albert Herring, in particolare il<br />

virtuosismo della scrittura musicale, lo spirito di raffinato divertissement dell’opera,<br />

assecondata da un efficacissimo libretto. Su questa opinione concorda al giorno d’oggi<br />

ormai tutta la critica.<br />

Nello stesso 1947, Albert Herring fu rappresentato col medesimo cast di Glyndebourne<br />

in una tournée sul continente, riscuotendo grande successo al Festival d’Olanda e a<br />

Lucerna in particolare; è stato poi ripreso sin dall’anno successivo al nuovo Festival<br />

organizzato da Britten ad Aldeburgh. Anche all’estero, e non solo in lingua inglese<br />

(in Germania per esempio il testo era tradotto in tedesco), ovunque rappresentato,<br />

l’Herring è stato sempre vivamente applaudito.<br />

La prima ed unica occasione per conoscere quest’opera in Italia è stata quella del XXXI<br />

Maggio musicale fiorentino, al Teatro della Pergola il 19 e 20 giugno 1968, a cura dello<br />

“Scottish Opera” di Glasgow, diretta da Roderick Brydon, con regia di Anthony Besch<br />

e scene di Adam Pollock: nelle parti principali, Gregory Dempsey (Albert), Judith<br />

Pierce (Lady Billows), Michael Maurel (Sid) e Anna Reynolds (madre di Albert).<br />

Ammirando la , Leonardo Pinzauti su “La Nazione” ha aggiunto<br />

che .<br />

Luigi Bellingardi<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

31

32<br />

Albert Herring libretto di Eric Crozier<br />

dal racconto “Le rosier de Madame Husson” di Guy de Maupassant<br />

Musica di Benjamin Britten<br />

Edizioni Boosey&Hawres, rappresentante Casa Ricordi - Milano<br />

Comic opera in tre atti in lingua inglese<br />

Prima rappresentazione: Glyndebourne, 20 giugno 1947<br />

Il Soggetto<br />

Atto primo<br />

Nella piccola cittadina di Loxford sono riuniti in casa di Lady Billows i membri del<br />

comitato per l’annuale elezione della Regina di maggio. Il concorso è promosso<br />

dalla padrona di casa con la finalità di arginare la decadenza morale del villaggio.<br />

Nessuna delle candidate soddisfa i requisiti morali richiesti; il sovrintendente di<br />

polizia propone di eleggere, come soluzione drastica, un Re di maggio nella persona<br />

di Albert Herring in quanto esempio di una educazione improntata a severi principi.<br />

La soluzione proposta non convince Lady Billow che cede di fronte all’alternativa di<br />

annullare concorso e festa. Nel negozio della signora Herring, Sid canzona Albert per<br />

la sua totale sottomissione alla madre decantando le gioie dell’amore e della caccia.<br />

Arriva Nancy e prende ad amoreggiare con Sid mettendo in imbarazzo il povero<br />

Albert, quando sopraggiunge il comitato al completo con l’annuncio dell’elezione di<br />

Albert a Re di maggio anno 1900. A nulla valgono le proteste del giovane, la madre<br />

convinta dal premio di venticinque sterline costringe Albert ad accettare.<br />

Atto secondo<br />

La festa di premiazione si tiene nel giardino della parrocchia, Sid per burla versa del<br />

rum nella limonata di Albert che al momento del discorso di ringraziamento è travolto<br />

da un attacco di timidezza e balbetta solo qualche parola. Mentre fa ritorno al negozio<br />

della madre Albert ascolta non visto un dialogo tra Nancy e Sid e subisce una doppia<br />

delusione: Nancy, contrariamente alle sue speranze non nutre per lui alcun interesse,<br />

e con Sid ha parole di commiserazione per la soggezione di Albert alla madre. Albert,<br />

amareggiato e indispettito, decide di sperimentare tutte quelle esperienze che gli sono<br />

state negate.<br />

Atto terzo<br />

Il pomeriggio del giorno seguente sono tutti riuniti nel negozio della signora Herring<br />

commentando la scomparsa di Albert e piangendone ormai la morte. D’improvviso<br />

egli si presenta sporco e scarmigliato: si è ubriacato e ha fatto a pugni. Albert non è<br />

più disposto ad accettare i rimproveri della madre, rifiutandone ormai l’educazione<br />

opprimente. I membri del comitato che lo aveva eletto Re di maggio si allontanano<br />

scandalizzati mentre gli amici si congratulano con Albert e gli fanno festa.<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

Albert Herring<br />

L’azione dell’opera si svolge a Loxford. una cittadina mercantile del Suffolk orientale<br />

fra l’aprile ed il maggio dell’anno 1900.<br />

Personaggi<br />

Lady Billows<br />

una tiranna imponente e attempata, con i capelli grigi e gli occhi sfavillanti. La sua<br />

passione per le opere pie spesso travolge i destinatari,per il troppo entusiasmo.<br />

Florence Pike<br />

sua domestica e indispensabile compagna. E’ una donna di rigidi costumi, di qualche<br />

anno più giovane della padrona; un tipo che ricorda molto un sergente maggiore.<br />

Mr. Gedge<br />

parroco della chiesa di Santa Maria: amabile, tranquillo, sui quarantacinque anni.<br />

Sovrintendente Budd<br />

prefetto di polizia, tardo, lento nel parlare; una brava persona.<br />

Mr. Uppold<br />

attuale sindaco di Loxford; un uomo magro, permaloso, che possiede diverse tenute<br />

nel distretto e la macelleria locale.<br />

Miss Wordsworth<br />

direttrice della scuola parrocchiale: età 38 anni; una persona semplice, ricca<br />

d’entusiasmo, amata da tutti.<br />

Sid<br />

giovane impertinente e simpatico,commesso della macelleria.<br />

Nancy<br />

una bella ragazza di 26 anni, che si preoccupa di arrivare ai trenta senza marito.<br />

Ciò rende il suo comportamento avventato benché sia di natura fondamentalmente<br />

onesta. Aiuta suo padre nel panificio.<br />

Signora Herring<br />

una vedova possessiva e di idee ristrette. Possiede un negozio d’erbivendolo a Little<br />

Street.<br />

Albert Herring<br />

un ragazzone alto e robusto di 22 anni che aiuta la madre a gestire il negozio<br />

d’erbivendolo. Non è stupido, ma quell’insieme di tirannia e di adorazione che la<br />

madre nutre per lui lo ha reso oltremodo timido e goffo, specialmente quando si<br />

trova ad affrontare situazioni e persone diverse dal solito.<br />

Emmie - Cis - Harry<br />

fastidiosi ragazzi del paese di 13, 13 e 12 anni.<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

33

34<br />

Atto primo<br />

Scena prima<br />

Il tinello in casa di Lady Billows a Loxford. Florence, la domestica, sta riponendo su<br />

di un vassoio le stoviglie della prima colazione di Lady Billows. Viene interrotta da<br />

un grido imperioso che proviene di tra le quinte e va nell’atrio per ascoltare.<br />

Lady Billows Florence! (i suoi ordini sono del tutto incomprensibili, eccetto alcune<br />

parole) ... la levatrice...<br />

Florence Dite pur Milady.<br />

Lady Billows ...non deve...<br />

(Florence torna nella stanza, prende il vassoio ed esce con aria risoluta)<br />

Florence! (nessuna risposta)<br />

Florence!<br />

(Florence rientra in fretta nell’atrio per ascoltare)<br />

Florence Si. Milady...<br />

Lady Billows (altro ordine incomprensibile e infine ... )<br />

...che lo faccia a pezzi e lo butti via! ...<br />

...Sconcio!...<br />

Florence Si. Milady... Prima delle tre<br />

(torna nella stanza, prende un piccolo diario di casa, una matita e si china sul tavolo<br />

per annotare le ultime istruzioni)<br />

Quella levatrice ... lasci star gli illegittimi.<br />

Slogan del farmacista...osceno ... buttar via!<br />

Poi dal “Primrose cottage” ... per i rutti sconci<br />

che...William fa, senno... ! ...comperare il<br />

tè...(controllando le annotazioni precedenti)<br />

Comperar la legna al 6 di Mount! ... Guanti,<br />

per Mister Pìlgrín... ! Quante copie diamo ai<br />

vecchi dell’ospizio della predica pasquale?<br />

Certi fiori, non sull’altare! ....... DA<br />

PAPISTI! ... I coristi devono...attaccare<br />

a tempo .... (chiudendo il diario<br />

sconfortata) La vita, il cuor, la mia energia<br />

non reggono a Lady B. Le pensa tutte lei le<br />

cose folli per imporre carità! ... Ma io... spesso<br />

vorrei...<br />

(mentre sta per sfogarsi liberamente Florence<br />

viene interrotta perchè sente bussare alla<br />

porta. Si aggiusta crestina e grembiule e va ad<br />

aprire. Entrano Miss Wordsworth, il Vicario, il<br />

Sindaco ed il Prefetto di polizia Budd)<br />

Miss Wordsworth Siam giunti troppo presto.<br />

Florence?<br />

Florence Oh no, Miss. Milady sta<br />

aspettandovi.<br />

TEATRO ALFONSO RENDANO

Il Vicario Ehi sembra quasi una delegazione.... eh?<br />

Florence Prego vado ad avvertir Sua Signoria.<br />

(prende bastoni e cappelli ed esce)<br />

Il Sindaco (consultando l’orologio) Le dieci e mezza esatte!<br />

... Noi siamo puntualissimi.<br />

Il Vicario Si segga qui Miss Wordsworth.<br />

Miss W. Veramente mi trovo bene qua.<br />

Il Vicario Come vuole ... (l’orologio batte la mezz’ora)<br />

Il Prefetto di Polizia (consultando il proprio orologio) ...Dieci secondi avanti!<br />

Il Sindaco No, no. no! E’ giusto con il mio!<br />

Miss W. (avvicinandosi alla finestra) Trovo sia eccitante e dolce scansar la scuola per<br />

godere il sole!Completamente libera ... è splendido!<br />

Il Vicario (sorpreso) Marinare?!<br />

Il Prefetto (scuotendo il suo orologio) Pure ... non mi pare che ritardi.<br />

Il Sindaco E’ un bel tempo per aprile Mister Gedge.<br />

Il Prefetto Ma, forse, lo farò,lubrificare.<br />

Miss W. Veh! Lo sciame d’api sul rosmarino è tutto un ronzio.<br />

Il Vicario (rispondendo al Sindaco)Perfetto,creda a me! Maggio e Giugno tutti da<br />

godere.<br />

Il Sindaco E’ così!<br />

Il Prefetto “Dentro un leone. fuori un agnello”: questo marzo fu crudele.<br />

Il Sindaco Eh, già! ...<br />

Miss W. - Il Vicario Voilà:”L’inverno è fuggito, la pioggia alfine è cessata.... La terra<br />

splende di fiori... Il<br />

Il Vicario (sentenziando) Canto di Salomone!<br />

Il Sindaco (impaziente) Visto che qui...<br />

Il Prefetto (interrompendolo) Milady è rimasta turbata a saper della figlia dei<br />

Curtis!... Non vuole dire di chi è gravida!<br />

Il Vicario E con questo sono tre!<br />

Miss W. Orrore! ... e ... Lily Jarvis è un altro problema!<br />

Il Prefetto Simile, no?<br />

Il Vicario Padre sbronzo e madre perduta! Nel vizio guazza tutta la gioventù.<br />

Miss W. - Il Sindaco - Il Vicario Poveri figli!<br />

Diamoci da fare. Necessita severità, certo! Forti misure... Severità. Per evitare guai!<br />

Miss W. Così la pensa Lady B. E’ essenziale!<br />

Il Prefetto Però Sua Signoria...talvolta esagera!<br />

Il Vicario cambiando discorso) L’idea del festival è ottima; ed io spero che...<br />

Miss W. - Il Prefetto - Il Sindaco Oh si! Io ci spero! Si, si! Bravo...<br />

Florence (entrando tutta agitata) Sst! è qui.<br />

Il Sindaco - Miss W. - Il Prefetto - Il Vicario<br />

Vigili! Oh Sua Signoria ... Viene qui ...... ah! Lady Billows! ...<br />

(tutti si voltano verso l’entrata. Solenne ingresso musicale di Lady Billows che<br />

avanza lentamente, con sussiego, nella stanza; gli occhi le scintillano febbrilmente;<br />

poi improvvisamente si dirige verso la finestra e la spalanca)<br />

Lady Billows Aria! C’è puzza qui! Di tabacco e di maschio! (i suoi occhi vanno da<br />

un visitatore all’altro, con sguardo accusatore)<br />

46 A <strong>STAGIONE</strong> <strong>LIRICA</strong><br />

35

36<br />

TUTTI Buon giorno. Milady.<br />

Lady B. Buon giorno.<br />

INSIEME<br />

Miss W. - Florence - Il Sindaco - Il Vicario - Il Prefetto<br />

Oggi è il Dieci Aprile, il giorno stabilito per il nostro secondo incontro... Siamo qui<br />

per studiar con Lei ... chi dovremmo eleggere Regina di Maggio!<br />

Lady B. Siete puntuali! mattinieri! Molto bene!<br />

(Lady Billows va verso il tavolo con grande ostentazione e si siede)<br />

INSIEME<br />

Miss W. - Florence - Il Sindaco - Il Vicario - Il Prefetto<br />

Svolgemmo indagini sui nomi e i risultati sono qua! … Noi siamo pronti purchè<br />

piaccia a Lei.<br />

(quindi tutti siedono attorno al tavolo)<br />

Lady B. Florence, taccuino!<br />

(dopo una lunga pausa)<br />

Statemi a sentire: come è noto ci ritroviamo qui per la reginetta di maggio! Quanta<br />

semplice saggezza vive in queste usanze la semina ... Cristo Re ....la fiaccolata di San<br />

Silvestro ed altro.<br />

L’elezione di maggio, che splendida gara! Nella mia gioventù che accanimento c’era<br />

in noi!<br />

C’incontravamo il primo maggio giusto a mezzodì... sfilavamo lungo il Green ... e<br />

la Regina sedeva a pranzo in fronte a tutti! (seccamente) Voi non potete capire; siete<br />

giovani! (dopo una pausa) Quest’anno elargirò in premio... venticinque pounds!<br />

Sarà una mia incombenza! Bisogna rendere la virtù attraente ambita ed eccitante! ....<br />

Sconcezze eccetera ... troppe, ahimè, uff!<br />

Il tasso di natalità cresce di giorno in giorno ... e il dottor Jessop sforna bimbi a<br />

madri di cui ben poche credo che siano passate da Lei Padre!<br />

Indecente! No! Così mai!<br />

Siamo in balia del caos morale!<br />

Bene...penso che siate unanimi... stessa forma...<br />

(tutti alzano la mano; l’orologio batte i tre quarti)<br />

Unanimi! Bene ... son pronta a sentire ..... Attendo! ... su ?!<br />

(Tutti sono rimasti un po’ intontiti dall’arringa di Lady Billows. Il Vicario si riprende<br />

per primo mentre gli altri prendono a consultare le loro piccole liste di nomi.<br />

Florence verifica sul suo taccuino e poi, acida, fa le sue osservazioni, Lady Billows<br />

è seduta e ascolta con viso arcigno;di quando in quando scuote la testa con sbuffi<br />

significativi o esclamazioni)<br />

BALLATA<br />

Il Vicario Il primo nome della lista è quello d’una ragazza bella e molto pia che mai<br />

ha perso la messa: ... Jennifer Searl.<br />

Florence L’altro Natale flírtava con Tom Dair.<br />

Lady B. NO, non va!<br />