esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...

esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...

esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

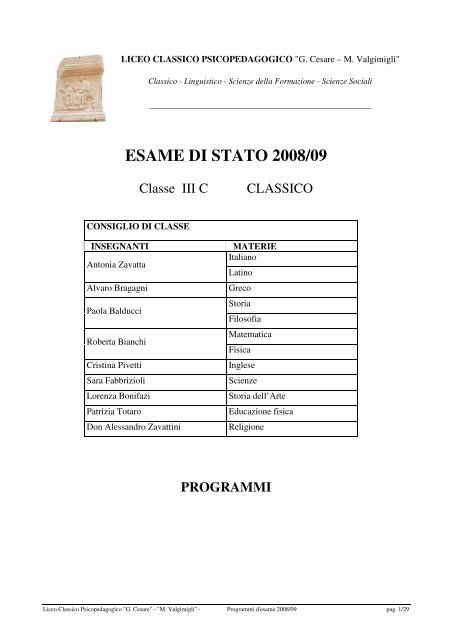

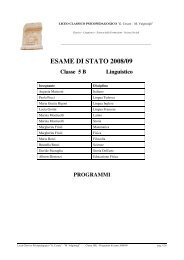

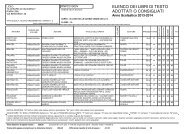

LICEO CLASSICO PSICOPEDAGOGICO "G. <strong>Cesare</strong> – M. Valgimigli"<br />

<strong>Classico</strong> - Linguistico - Scienze della Formazione - Scienze Sociali<br />

_____________________________________________________<br />

ESAME DI STATO <strong>2008</strong>/<strong>09</strong><br />

CONSIGLIO DI CLASSE<br />

Classe III C CLASSICO<br />

INSEGNANTI MATERIE<br />

Italiano<br />

Antonia Zavatta<br />

Latino<br />

Alvaro Bragagni Greco<br />

Paola Balducci<br />

Roberta Bianchi<br />

Storia<br />

Filosofia<br />

Matematica<br />

Fisica<br />

Cristina Pivetti Inglese<br />

Sara Fabbrizioli Scienze<br />

Lorenza Bonifazi Storia dell’Arte<br />

Patrizia Totaro Educazione fisica<br />

Don Alessandro Zavattini Religione<br />

PROGRAMMI<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - Programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 1/29

IL ROMANTICISMO<br />

ITALIANO<br />

I) Caratteri generali - La nuova concezione della realtà -<br />

L’immaginario romantico: l’opposizione io- mondo; i temi della letteratura e dell’arte-<br />

Le poetiche del Romanticismo europeo: simbolismo e realismo.<br />

II) Il romanticismo italiano e la polemica classico - romantica.<br />

Madame de Stael<br />

G.Berchet<br />

ALESSANDRO<br />

MANZONI<br />

GIACOMO LEOPARDI<br />

• Dall'articolo " Sulla maniera e utilità delle traduzioni " (quanto<br />

riporta l'antologia)<br />

• Dalla "Lettera semiseria <strong>di</strong> Grisostomo":<br />

"Come la sola poesia sia quella popolare".<br />

• La poetica. "Inni Sacri" - "Trage<strong>di</strong>e" - "O<strong>di</strong> civili" -<br />

"I Promessi Sposi".<br />

Letture<br />

• Da “In morte <strong>di</strong> C.Imbonati:<br />

“Sentire e me<strong>di</strong>tar”<br />

• Da "Lettera al Signor Chauvet":<br />

“Storia e poesia";<br />

• Da “ Lettera sul Romanticismo”<br />

(quanto riporta l’antologia)<br />

• Da "Inni Sacri":<br />

"La Pentecoste"<br />

• Dall' "Adelchi":<br />

cori degli atti III e IV<br />

• Dalle "O<strong>di</strong>": "Il Cinque Maggio"<br />

• “I Promessi Sposi”<br />

Letture:<br />

“Ad<strong>di</strong>o ai monti”<br />

La conclusione del romanzo-<br />

• Il pensiero - La poesia - "Operette morali" - I "Canti".<br />

Letture<br />

• Dalle "Operette morali":<br />

“La scommessa <strong>di</strong> Prometeo”<br />

"Dialogo <strong>di</strong> Colombo e Gutierrez"<br />

"Dialogo della Natura e <strong>di</strong> un Islandese"<br />

"Dialogo <strong>di</strong> Plotino e Porfirio”( quanto riporta l’antologia)<br />

• Dai "Canti":<br />

“Ultimo canto <strong>di</strong> Saffo"; "L'infinito";"La sera del dì <strong>di</strong> festa";<br />

“A Silvia"; "La quiete dopo la tempesta"; "Il sabato<br />

del villaggio"; “Il canto notturno <strong>di</strong> un pastore errante";<br />

"A se stesso"<br />

• "La ginestra" - (vv. 1 – 51; 297- 317)<br />

CRISI DEL ROMANTICISMO ED ETA’ DEL REALISMO<br />

La tendenza al reale dal Romanticismo al Naturalismo.<br />

Narrazione e descrizione – L’impersonalità<br />

Naturalismo francese – Verismo italiano<br />

La scapigliatura _ Caratteri essenziali – A. Boito: “Lezione <strong>di</strong> anatomia”; “Dualismo<br />

Definizioni e<br />

caratteri del<br />

romanticismo<br />

Carattere moderato del<br />

romanticismo italiano<br />

Verità storica e verità<br />

poetica<br />

La concezione della storia<br />

La genesi del romanzo e la<br />

sua elaborazione<br />

I personaggi<br />

I cronotopi<br />

Il punto <strong>di</strong> vista della<br />

narrazione<br />

I “Promessi sposi” come<br />

romanzo <strong>di</strong> formazione<br />

Il problema del male; il tema<br />

della Provvidenza<br />

Gli antichi, la poesia,<br />

l’infanzia<br />

Il “pessimismo”<br />

La “ricordanza”<br />

I<strong>di</strong>llio ed antii<strong>di</strong>llio<br />

L’idea <strong>di</strong> progresso

FRA OTTOCENTO e NOVECENTO<br />

- L’Italia dopo l’unificazione - Imperialismo e nazionalismo in Europa<br />

- Positivismo- Filosofie dell’irrazionalismo e dell’inconscio<br />

- Realismo-Naturalismo → Decadentismo – Simbolismo<br />

GIOVANNI<br />

VERGA<br />

GABRIELE<br />

D’ANNUNZIO<br />

Il romanzo del primo<br />

Novecento<br />

ITALO SVEVO<br />

LUIGI<br />

PIRANDELLO<br />

LA NARRATIVA<br />

• I primi romanzi<br />

• La “conversione” al verismo – Il ciclo dei “Vinti”<br />

• De<strong>di</strong>catoria a Salvatore Farina<br />

• Prefazione a “I Malavoglia”<br />

• Dalle “Novelle”:<br />

“Rosso Malpelo”<br />

“La roba”<br />

“Libertà”<br />

• “I Malavoglia”<br />

La struttura- la vicenda-<br />

I personaggi<br />

Letture:<br />

“Mena e compare Alfio”<br />

”L’ad<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ‘Ntoni”<br />

• “Mastro-don Gesualdo”<br />

La cronologia- La struttura- I personaggi<br />

Letture:<br />

“La giornata <strong>di</strong> Gesualdo”<br />

“La morte <strong>di</strong> Gesualdo”<br />

• I romanzi<br />

• “Il piacere”<br />

• Il D’Annunzio “notturno”<br />

• La <strong>di</strong>ssoluzione delle forme tra<strong>di</strong>zionali<br />

• Il personaggio – La nuova concezione del tempo – La funzione del<br />

narratore<br />

• I primi romanzi: vicenda, temi e soluzioni formali<br />

• “La Coscienza <strong>di</strong> Zeno”<br />

L’organizzazione del racconto<br />

Lettura:<br />

“La vita è una malattia”<br />

• Dal “Saggio sull’umorismo” :<br />

“Il sentimento del contrario”<br />

“La forma e la vita”<br />

• I romanzi :<br />

“Il fu Mattia Pascal”, “Uno,nessuno, centomila”<br />

• “Il fu Mattia Pascal”<br />

La vicenda- I personaggi- Il tempo e lo spazio<br />

Lettura:<br />

“Pascal porta i fiori alla propria tomba”<br />

• Da : “Uno, nessuno, centomila” :<br />

“Non conclude”<br />

• Il teatro : “Così è, se vi pare”; “Sei personaggi in cerca d’autore”; “Enrico<br />

IV”.<br />

Evoluzione storica ed idea <strong>di</strong><br />

progresso<br />

Il personaggio-eroe<br />

verghiano<br />

Il paesaggio lirico- simbolico<br />

ed il paesaggio della roba<br />

La tecnica narrativa<br />

Estetismo e superomismo<br />

La scrittura per “frammenti”<br />

Caratteri dei personaggi<br />

sveviani<br />

Sanità e malattia<br />

Il relativismo e la poetica<br />

dell’umorismo<br />

Il contrasto fra persona e<br />

“maschera”<br />

Il rifiuto dell’identità<br />

Il “teatro nel teatro”

Ch. Baudelaire<br />

P. Verlaine<br />

GIOVANNI<br />

PASCOLI<br />

GABRIELE<br />

D’ANNUNZIO<br />

S.Corazzini<br />

G.Gozzano<br />

F.T.Marinetti<br />

GIUSEPPE<br />

UNGARETTI<br />

LA POESIA<br />

La figura del poeta- Il rapporto con la realtà- La ricerca <strong>di</strong> un nuovo<br />

linguaggio poetico- La “per<strong>di</strong>ta dell’aureola”<br />

“Corrispondenze”<br />

“Ars poetica”<br />

• Da “Prose” : “Il fanciullino”<br />

• “Myricae”: i temi<br />

Letture:<br />

“Miracolo”<br />

“Lavandare”<br />

“La via ferrata”<br />

“X Agosto”<br />

“L’assiuolo”<br />

“Novembre”<br />

• Da “Canti <strong>di</strong> Castelvecchio” :<br />

“Il gelsomino notturno”<br />

• Da “Poemetti”:<br />

“Italy” ( quanto riporta l’antologia in uso )<br />

• La poesia<br />

• Il “Poema para<strong>di</strong>siaco”:<br />

“Consolazione”<br />

• Le “Lau<strong>di</strong>”: i temi<br />

• Da “Alcyone”:<br />

“La sera fiesolana”<br />

“La pioggia nel pineto”<br />

“Le stirpi canore”<br />

I POETI DEL NOVECENTO<br />

L’età delle avanguar<strong>di</strong>e<br />

La tendenza all’avanguar<strong>di</strong>a in Italia<br />

L’avanguar<strong>di</strong>a futurista<br />

• “Primo manifesto del futurismo”<br />

Ermetismo, Antinovecentismo, Neorealismo<br />

Tra Simbolismo e Antinovecentismo<br />

• Da “L’Allegria”:<br />

“Il porto sepolto”<br />

“Commiato”<br />

“Allegria <strong>di</strong> naufragi”<br />

“Veglia”<br />

“San Martino del Carso”<br />

“In memoria”<br />

“I fiumi”<br />

• Da “Sentimento del tempo”:<br />

“L’isola”<br />

“La madre”<br />

• Da “Il dolore”:<br />

“Non gridate più”<br />

Il simbolismo<br />

Contro l’eloquenza<br />

La poetica<br />

Il simbolismo<br />

impressionistico<br />

Il “nido”<br />

Molteplicità <strong>di</strong> temi e <strong>di</strong><br />

atteggiamenti<br />

“Estetismo”e<br />

“superomismo”<br />

Il“ panismo”<br />

La poesia “crepuscolare”<br />

Il rifiuto della immagine <strong>di</strong><br />

poeta :<br />

la malattia,<br />

l’ironia…<br />

“Parole in libertà”<br />

L’analogia<br />

La parola<br />

poetica<br />

La guerra<br />

Espressionismo e<br />

simbolismo

EUGENIO<br />

MONTALE<br />

UMBERTO<br />

SABA<br />

S. Quasimodo<br />

M.Luzi<br />

“Divina Comme<strong>di</strong>a : “Para<strong>di</strong>so”<br />

Da “Intervista immaginaria”:<br />

“Torcere il collo all’eloquenza”;<br />

Da “Ossi <strong>di</strong> seppia”:<br />

“Riviere”<br />

“Corno inglese”<br />

“Non chiederci la parola”<br />

“Spesso il male <strong>di</strong> vivere”<br />

“Cigola la carrucola del pozzo”<br />

• Da “Le occasioni”:<br />

“Ad<strong>di</strong>i, fischi nel buio…”<br />

“La casa dei doganieri”<br />

• Da “La bufera ed altro”:<br />

“ La primavera hitleriana”<br />

Da “Canzoniere” .<br />

“A mia moglie”<br />

“Città vecchia”<br />

“Dico al mio cuore, intanto che t’aspetto”<br />

“Trieste”<br />

“ Ed amai nuovamente”<br />

“Ritratto della mia bambina”<br />

“ Amai”<br />

Da “Ed è subito sera” : “Ride la gazza..”<br />

Da “Giorno dopo giorno” :<br />

“Alle fronde dei salici”<br />

“Milano, Agosto 1943”<br />

Da “Onore del vero”: “Nell’imminenza dei quarant’anni”<br />

Da “Al fuoco della controversia”: “A che pagina della storia”<br />

Canti: I; III; VI; XI; XIV; XV; XVII; XXIII ; XXX ; XXXIII ( vv. 82- 93; 1<strong>09</strong>- 145 ) .<br />

La poetica<br />

Il tempo- il ricordo<br />

Il “correlativo oggettivo”<br />

La guerra<br />

La poesia “onesta”<br />

I temi del “Canzoniere”<br />

L’ermetismo<br />

Ermetismo e neorealismo<br />

Il valore della realtà e della<br />

poesia

LATINO<br />

L’ETA’ GIULIO – CLAUDIA 1 Storia e letteratura<br />

Il contesto storico.<br />

Il neostoicismo.<br />

I generi letterari: la satira, l’epica, il romanzo.<br />

- Fedro<br />

- SENECA<br />

- Persio<br />

- LUCANO<br />

- PETRONIO<br />

Lettura in traduzione italiana dei brani presentati dal testo in<br />

uso:<br />

“Il lupo e l’agnello” ( I, 1) ; “Le nozze del sole”(I, 7);<br />

“Appen<strong>di</strong>x Perottina”, “Il soldato e la vedova”.<br />

“Dialogorum libri”- I trattati- “Epistulae morales ad Lucilium”-<br />

“Apocolocynthosis”- Il teatro<br />

Traduzione :<br />

“De clementia”:<br />

“Il princeps e la clemenza” ( I, 1, 1-4 );<br />

“La clemenza <strong>di</strong> Nerone supera quella <strong>di</strong> Augusto” (I, 11)<br />

“De tranquillitate animi ”:<br />

“ Vale sempre la pena <strong>di</strong> impegnarsi” ( IV, 1- 6 );<br />

“Inquietu<strong>di</strong>ne, depressione, noia” ( II, 6- 15 )<br />

“De brevitate vitae”:<br />

“La vita è davvero breve?” ( I, 1-4 )<br />

“ Epistulae ad Lucilium”: I ; XLVII ( 1- 13 );<br />

XCV ( 51- 53 ).<br />

Lettura in traduzione:<br />

“Choliambi”;<br />

“Satira I”, vv. 1-12, fot.;<br />

“ Satira IV”<br />

Lettura in traduzione italiana dal “Bellum civile”:<br />

“Proemio e lo<strong>di</strong> a Nerone” ( I, 1- 66);<br />

“Pompeo e <strong>Cesare</strong>, I (125- 157, fot.) .<br />

Lettura in traduzione italiana da “Satyricon”:<br />

“La cena <strong>di</strong> Trimalcione” (XXXII-XXXIV; XLI- XLIV, XLVII-<br />

XLIX ; LXXI- LXXII, fot.);<br />

“La matrona <strong>di</strong> Efeso” ( CXI- CXII );<br />

“La beffa <strong>di</strong> Crotone” ( CXVI- CXVII; CXXV, CXLI, fot.).<br />

Moralità e satira<br />

Il pessimismo<br />

Il neostocismo<br />

Seneca e<br />

l’impero- Il<br />

sapiente e il<br />

potere<br />

Le passioni<br />

Il tempo<br />

Gli schiavi, la<br />

società<br />

Lo stile<br />

drammatico<br />

Il teatro:<br />

“ratio”e “furor”;<br />

il mito.<br />

Il moralismo<br />

La polemica<br />

letteraria<br />

Il realismo<br />

La nuova epica<br />

La Fortuna e la<br />

concezione del<br />

<strong>di</strong>vino<br />

I personaggi-<br />

L’assenza<br />

dell’eroe<br />

Il genere: la<br />

struttura ed i<br />

modelli<br />

I temi del<br />

“Satyricon”<br />

Il realismo

ETA’ DEI FLAVI 2. Storia e letteratura<br />

Il contesto storico<br />

Modernismo e neoclassicismo<br />

I generi letterari: l’epigramma.<br />

- Plinio il Vecchio<br />

- QUINTILIANO<br />

- MARZIALE<br />

Lettura in traduzione italiana da “Naturalis Historia”:<br />

“De<strong>di</strong>ca a Tito”: 1- 3; 12- 15 ( fot );<br />

“La patria <strong>di</strong> tutte le genti”, III, 38- 42 ( fot. )<br />

“I cannibali”, VII, 6- 12:<br />

Lettura in traduzione italiana da “Institutio Oratoria”:<br />

“I vantaggi dell’appren<strong>di</strong>mento collettivo ( I, 2);<br />

“Il valore educativo del gioco” ( I, 1, 20 );<br />

Il giu<strong>di</strong>zio su Seneca ( X, 1, 125- 131).<br />

Lettura in traduzione italiana da “ Epigrammata”:<br />

“Liber de spectaculis”( I- III; XXVIII- XXXIII, fot. );<br />

“La bellezza <strong>di</strong> Maronilla” ( I, X );<br />

“Un povero ricco” ( I, CIII );<br />

“Per la morte <strong>di</strong> Erotion” ( V, XXIV; V, XXVII );<br />

“La vita lontano da Roma” ( XII, XVIII )<br />

Il carattere<br />

enciclope<strong>di</strong><br />

co<br />

La con<strong>di</strong>zione<br />

dell’uomo<br />

La natura e il<br />

<strong>di</strong>vino.<br />

La civiltà<br />

romana<br />

L’educazione e<br />

la scuola<br />

La figura<br />

dell’oratore<br />

La storia della<br />

letteratura<br />

L’elogio dei<br />

Flavi<br />

La poetica<br />

La vita a Roma<br />

La struttura<br />

degli epigrammi

ETA’ DI NERVA E TRAIANO 3 Storia e letteratura<br />

Il contesto storico.<br />

La politica culturale- La “felicitas temporum”<br />

I generi letterari : la storiografia; la satira<br />

- Plinio il<br />

Giovane<br />

- TACITO<br />

-GIOVENALE<br />

Lettura in traduzione italiana da “ Epistulae”:<br />

“La morte <strong>di</strong> Plinio il Vecchio” ( VI, 16 );<br />

“Plinio <strong>di</strong> fronte alle comunità cristiane “ ( X, 96 )<br />

“Agricola”- “Germania”- “Dialogus de oratoribus”-<br />

“Historiae”- “Annales”.<br />

Letture in traduzione italiana :<br />

da “Dialogus de oratoribus”: “Eloquenza e libertà” ( 36 );<br />

da “Historiae” : “Cura posteritatis” ( I, 1).<br />

Traduzione :<br />

“Agricola”: “Nunc demum re<strong>di</strong>t animus…”( 3, 1- 3 );<br />

“Discorso <strong>di</strong> Calgaco” ( 30, 1- 4 ).<br />

“Historiae”: “Discorso <strong>di</strong> Petilio Ceriale” ( IV, 74 , 1- 3 ).<br />

“Annales”: XIV , 14, 1- 4 .<br />

XV : 38, 1- 7; 44, 1- 5; 62, 1- 2; 63, 1- 3; 64, 3- 4.<br />

XVI: 18, 1- 3; 19, 1- 3.<br />

Lettura in traduzione italiana dalle “Satire” :<br />

I ( 1- 80 ); III (60- 153 );VI ( 1- 20 ).<br />

L’epistolario<br />

Il Panegirico<br />

L’imperatore<br />

ideale<br />

Il problema del<br />

cristianesimo<br />

L’interesse<br />

etnografico<br />

Principato e<br />

libertà<br />

L’espansionismo<br />

romano<br />

Il metodo<br />

storiografico<br />

Il comportamento<br />

eroico<br />

L’incen<strong>di</strong>o e la<br />

ricostruzione <strong>di</strong><br />

Roma<br />

”In<strong>di</strong>gnatio”<br />

Il rapporto con la<br />

tra<strong>di</strong>zione satirica<br />

La con<strong>di</strong>zione del<br />

poeta<br />

Il mito dell’età<br />

dell’oro<br />

Il rifiuto delle<br />

altre culture

ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 4: Storia e letteratura<br />

Contesto storico.<br />

Filellenismo e cosmopolitismo<br />

Atticismo ed arcaismo<br />

I “poetae novelli” ed Adriano- “Pervigilium Veneris”<br />

I generi letterari: la storiografia e il romanzo<br />

- Svetonio<br />

- Frontone<br />

- APULEIO<br />

***<br />

“De viris illustribus”<br />

“De vita Caesarum”<br />

Lettura in traduzione italiana:<br />

“Augusto e la superstizione” ( “Vita Augusti”, 90-93);<br />

“Le mogli padrone <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o” ( “Vita Clau<strong>di</strong>i”, 26 ).<br />

Lettura in traduzione italiana:<br />

“La ricerca delle parole”( “Ad Marcum Caesarem”, 4, fot.)<br />

Lettura in traduzione italiana da :<br />

“Apologia”, 25- 27;<br />

“Metamorfosi”: “La metamorfosi <strong>di</strong> Lucio” ( III, 23- 26 );<br />

“Amore e Psiche” ( V, 19- 24 ) fot.<br />

“ De rerum natura”<br />

-----------------------------------<br />

Lettura e traduzione <strong>di</strong> testi dal poema <strong>di</strong> Lucrezio, a<br />

completamento dal percorso <strong>di</strong> incontro con l’opera, svolto nel<br />

secondo anno <strong>di</strong> liceo.<br />

I : vv. 1- 43; vv.62-101; 921- 950<br />

II : vv. 1-61 .<br />

III : vv. 830- 842 .<br />

Struttura<br />

dell’opera<br />

La tecnica<br />

biografica<br />

Il rapporto con<br />

la corte<br />

“Elocutio<br />

novella” e<br />

parola<br />

Giu<strong>di</strong>zio su<br />

Cicerone.<br />

L’eloquenza<br />

La “filosofia”<br />

Il genere<br />

letterario<br />

La tecnica<br />

narrativa<br />

Apuleio –<br />

Petronio.<br />

Poesia e filosofia<br />

Contro la<br />

superstizione<br />

Elogio della<br />

poesia<br />

La serenità del<br />

saggio e il dolore<br />

nel mondo<br />

La paura della<br />

morte.

GRECO<br />

AUTORI<br />

LISIA “Per l’uccisione <strong>di</strong> Eratostene”<br />

Paragrafi: 1 – 27; 47 – 50<br />

EURIPIDE “Ifigenia in Tauride”<br />

Prologo: vv. 1 – 122<br />

II Episo<strong>di</strong>o: vv. 467 – 575<br />

III Episo<strong>di</strong>o: vv. 800 – 899<br />

IV Episo<strong>di</strong>o: vv. 987 – 1089<br />

II Stasimo: vv. 1089 – 1151<br />

TOTALE VERSI: 493<br />

Riferimenti critici ai seguenti testi:<br />

V. DI BENEDETTO “Euripide: teatro e società”. - ed. Einau<strong>di</strong><br />

G. PADUANO “Il nostro Euripide l’umano” - ed. Sansoni<br />

G. DEL CORNO “Euripide: Troiane” - ed. Sansoni<br />

M. POHLENZ “Trage<strong>di</strong>a greca” - ed. Paideia<br />

L’ORATORIA<br />

Inizi, funzioni, forme dell’oratoria<br />

Vita e opere<br />

LISIA<br />

ISOCRATE<br />

Vita e opere<br />

Ideologia politica<br />

Letture: dei passi contenuti nell’antologia.<br />

DEMOSTENE<br />

Vita e opere<br />

Ideologia politica<br />

Letture: dei passi contenuti nell’antologia.<br />

CARATTERI GENERALI DELL’ETÀ E DELLA LETTERATURA<br />

ELLENISTICA<br />

LA COMMEDIA NUOVA E MENANDRO:<br />

MENANDRO<br />

Vita e opere<br />

La drammaturgia<br />

Il mondo concettuale<br />

Letture dei passi contenuti sull’Antologia<br />

LA POESIA ELLENISTICA<br />

Caratteri generali<br />

Le poetiche, le polemiche

L’EPIGRAMMA ELLENISTICO<br />

Caratteri generali – Evoluzione nelle <strong>di</strong>versità – Antologia<br />

Letture: Di ciascuno dei seguenti poeti sono stati letti tutti gli epigrammi contenuti<br />

nell’antologia:<br />

ANITE – NOSSIDE – ASCLEPIADE – LEONIDA – MELEAGRO DI GADARA –<br />

FILODEMO DI GADARA<br />

CALLIMACO<br />

APOLLONIO RODIO<br />

TEOCRITO<br />

ERODA e i Mimiambi<br />

Vita e opere<br />

La poesia in <strong>esame</strong>tri<br />

Gli “Aitia” e le opere minori<br />

L’arte <strong>di</strong> Callimaco<br />

Letture: dei passi contenuti nell’antologia.<br />

Vita e opere<br />

Tema ed episo<strong>di</strong> delle “Argonautiche”<br />

Letture: dei passi contenuti nell’antologia.<br />

Vita e opere<br />

Gli I<strong>di</strong>lli<br />

L’arte <strong>di</strong> Teocrito<br />

Letture: dei passi contenuti nell’antologia.<br />

Letture: I, “La Mezzana”<br />

ANONIMO “Il lamento dell’esclusa”: vv. 1 – 40<br />

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA caratteri generali<br />

POLIBIO<br />

STORIOGRAFIA DRAMMATICA E PRAGMATICA<br />

Vita e opere<br />

Il programma storiografico<br />

Letture: dei passi contenuti nell’antologia.<br />

POSIDONIO ed il problema degli schiavi<br />

Letture da “Storia dopo Polibio”: “La rivolta degli schiavi in Sicilia”, fr. 108, Jacoby<br />

(tratto da L. Canfora: “Antologia della letteratura greca” III, ed. Laterza)<br />

LA SECONDA SOFISTICA caratteri generali<br />

ELIO ARISTIDE<br />

Lettura: “Orazione a Roma”<br />

LONGO SOFISTA ed il Romanzo Ellenistico<br />

Letture da : “Le avventure pastorali <strong>di</strong> Dafni e Cloe”: I, vv. 1 – 10; I, vv. 13 – 14;<br />

LA SCUOLA DI RETORICA E LA POLEMICA SULLO STILE<br />

L’Anonimo “SUL SUBLIME”<br />

Letture: dei passi contenuti nell’antologia.

1. D. Hume<br />

FILOSOFIA<br />

Le indagini sulla mente dell’uomo: - la nuova scienza dell’uomo; impressioni e idee; le leggi<br />

dell’associazione; relazioni <strong>di</strong> idee e questioni <strong>di</strong> fatto; la critica al principio <strong>di</strong> causalità; la critica alla<br />

sostanza materiale e a quella spirituale; la scienza morale: ragione e passioni; Testi: Hume, La critica della<br />

causalità, dall’Estratto del Trattato sulla natura umana.<br />

1. I. Kant<br />

I Sogni <strong>di</strong> un visionario chiariti coi sogni della metafisica e l’esigenza <strong>di</strong> rifondare la metafisica; La<br />

<strong>di</strong>ssertazione del 1770; Criticismo e scetticismo: Kant e Hume; La Critica della ragion pura: il problema<br />

generale dell’opera; la teoria dei giu<strong>di</strong>zi; la rivoluzione copernicana; L’estetica trascendentale: definizioni; la<br />

teoria dello spazio e del tempo; L’analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale; l’io<br />

penso; il fenomeno e il noumeno; La <strong>di</strong>alettica trascendentale: la genesi della metafisica e le tre idee <strong>di</strong><br />

anima, mondo e Dio; critica della psicologia razionale; critica della cosmologia razionale; critica delle prove<br />

dell’esistenza <strong>di</strong> Dio; la funzione regolativa delle idee; La Critica della ragion pratica: la ragion pura<br />

pratica e i compiti della nuova critica; la categoricità dell’imperativo morale; la formalità della legge e il<br />

dovere; l’autonomia della legge; la teoria dei postulati pratici; il primato della ragion pratica; La Critica del<br />

giu<strong>di</strong>zio: il problema dell’opera; giu<strong>di</strong>zi determinanti e giu<strong>di</strong>zi riflettenti; il giu<strong>di</strong>zio estetico; il sublime, il<br />

bello artistico; il giu<strong>di</strong>zio teleologico; il dualismo fra mondo della necessità e mondo della libertà.<br />

Testi: “Il problema generale dell’opera”, da I. Kant, Prefazione alla prima ed. della Critica della ragion<br />

pura;<br />

“Dovere, libertà, autonomia”, da I. Kant, Critica della ragion pratica.<br />

2. Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.<br />

3. Dal kantismo all’idealismo.<br />

4. J. G. Fichte: l’infinità dell’Io; La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi; La struttura <strong>di</strong>alettica<br />

dell’Io; La dottrina della conoscenza; La dottrina morale; La missione sociale dell’uomo e del dotto; La<br />

filosofia politica <strong>di</strong> Fiche: la missione del popolo tedesco.<br />

5. F. W. G. Schelling: L’Assoluto come in<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> Spirito e Natura; La filosofia della natura; La teoria<br />

dell’arte.<br />

Testi: “Il primo sistema: la filosofia della natura”, da F. W. J. Schelling, Idee per una filosofia della natura<br />

come introduzione allo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> questa scienza (1797).<br />

6. G. W. F. Hegel: Il giovane Hegel: cristianesimo, ebraismo e mondo greco; I capisal<strong>di</strong> del sistema: finito e<br />

infinito; ragione e realtà; essere e dover essere; la funzione della filosofia; il <strong>di</strong>battito critico intorno al<br />

“giustificazionismo” hegeliano; La <strong>di</strong>alettica; La critica alle filosofie precedenti: Hegel e gli illuministi;

Hegel e i romantici; Hegel e Kant; Hegel e Fiche; Hegel e Schelling; La Fenomenologia dello spirito:<br />

finalità dell’opera; la coscienza; l’autocoscienza; la ragione; lo Spirito; la religione; il Sapere assoluto; La<br />

filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo (cenni); lo spirito oggettivo: il <strong>di</strong>ritto; la moralità; l’eticità; la<br />

famiglia, la società civile; lo Stato; Lo spirito assoluto: l’arte; la religione; la storia della filosofia; La<br />

filosofia della storia.<br />

7. L. Feuerbach: Dio come proiezione dell’uomo; L’alienazione e l’ateismo; Umanismo e filantropismo.<br />

9. K. Marx: La critica del “misticismo logico” <strong>di</strong> Hegel; La critica dello Stato liberal-democratico; La critica<br />

dell’economia borghese e l’alienazione; le Tesi su Feuerbach; La concezione materialistica della storia:<br />

dall’”ideologia” alla “scienza”; struttura e sovrastruttura; la <strong>di</strong>alettica della storia; la critica agli “ideologi”<br />

della sinistra hegeliana; Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta <strong>di</strong> classe; Il<br />

Capitale: merce, lavoro e plus-valore; contrad<strong>di</strong>zioni e tendenze del capitalismo; la rivoluzione e la <strong>di</strong>ttatura<br />

del proletariato; le caratteristiche della futura società comunista.<br />

10. A. Schopenauer: Le ra<strong>di</strong>ci culturali del sistema; La rappresentazione; La volontà; Il pessimismo<br />

cosmico; Le vie <strong>di</strong> liberazione dal dolore.<br />

11. S. Kierkegard: La verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo; gli sta<strong>di</strong> dell’esistenza; L’angoscia;<br />

Disperazione e fede.<br />

* Fin qui il programma svolto ad oggi venerdì 15 Maggio 20<strong>09</strong>; l’insegnante si propone <strong>di</strong> svolgere nei<br />

prossimi giorni <strong>di</strong> lezione i restanti argomenti previsti dal programma.<br />

12. Il positivismo sociale: caratteri generali.<br />

13. Comte: La legge dei tre sta<strong>di</strong> e la classificazione delle scienze; La sociologia; La dottrina della scienza e<br />

la sociocrazia; La <strong>di</strong>vinizzazione della storia e la religione della scienza.<br />

14. F. W. Nietzsche: Caratteristiche del pensiero e della scrittura <strong>di</strong> Nietzsche; Il periodo giovanile: trage<strong>di</strong>a<br />

e filosofia; la seconda Considerazione inattuale: la storia e la vita; Il periodo illuministico: il metodo<br />

“genealogico”; la scienza come metodo <strong>di</strong> pensiero; la morte <strong>di</strong> Dio; platonismo; metafisica e cristianesimo;<br />

Il periodo <strong>di</strong> Zarathustra: il superuomo; l’eterno ritorno e l’amor fati; L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione<br />

dei valori; la morale dei signori e la morale degli schiavi; la volontà <strong>di</strong> potenza; il nichilismo; il<br />

prospettivismo.<br />

Testi: “Apollineo e <strong>di</strong>onisiaco”, da F. W. Nietzsche, La nascita della trage<strong>di</strong>a; “Il superuomo e la fedeltà alla<br />

terra”, da F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra.

16. Freud e la psicoanalisi: Dagli stu<strong>di</strong> sull’isteria alla psicoanalisi; l’inconscio e i mo<strong>di</strong> per accedere ad<br />

esso: i sogni e gli atti mancati; le due “topiche”; la teoria della sessualità e il complesso e<strong>di</strong>pico; il principio<br />

<strong>di</strong> piacere e il principio <strong>di</strong> realtà; Eros e Thanatos; Il <strong>di</strong>sagio della civiltà. Testi: “Un caso <strong>di</strong> lapsus”, da S.<br />

Freud, Psicopatologia della vita quoti<strong>di</strong>ana.

1. Le insurrezioni del 1848 in Europa<br />

STORIA<br />

Approfon<strong>di</strong>mento sullo Statuto Albertino: la Costituzione octroyéè; riforme istituzionali e flessibilità dello<br />

Statuto; Due Costituzioni a confronto: lo Statuto albertino e la Costituzione della Repubblica romana, da<br />

Costituzione italiana, Einau<strong>di</strong>, Torino, 1975, pp. 46-55; 58-62.<br />

2. Gli Stati europei alla metà del XIX secolo: sviluppo economico e riforme in Gran Bretagna; Il secondo<br />

Impero in Francia; La crisi dell’impero asburgico e l’ascesa della Prussia; L’impero russo e le riforme <strong>di</strong><br />

Alessandro II.<br />

3. L’unità d’Italia<br />

L’Italia dopo il 1848; Cavour e le riforme del regno sabaudo; la crisi del movimento democratico; La<br />

seconda guerra d’in<strong>di</strong>pendenza; La spe<strong>di</strong>zione dei Mille e la nascita del Regno d’Italia; il completamento<br />

dell’unità nazionale; Analisi dei Documenti: il Sillabo (8 Dicembre 1864); La Legge delle Guarentigie (13<br />

maggio 1871); C. Benso <strong>di</strong> Cavour, “Libera Chiesa in libero Stato”, dal Discorso parlamentare del 25 Marzo<br />

1861; La Destra storica e le leggi unificatrici; Le principali interpretazioni critiche del Risorgimento<br />

italiano: la tesi liberale (B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Bari, 1928; R. Romeo, Problemi dello<br />

sviluppo capitalistico in Italia dal 1861 al 1887, in Nord – Sud, 1958); la tesi liberale-critica (g. Gobetti, La<br />

rivoluzione liberale, Torino, 1947); La tesi marxista (A. Gramsci, Sul Risorgimento, Roma, 1975)<br />

4. L’unificazione della Germania<br />

L’ascesa <strong>di</strong> Bismarck e la preparazione alla guerra; La nascita del Secondo Reich.<br />

5. Le trasformazioni della società capitalistica nella seconda metà dell’Ottocento<br />

La seconda rivoluzione industriale e la ristrutturazione del capitalismo; sviluppi ideologici e organizzativi del<br />

movimento operaio: il marxismo, l’anarchismo, l’Associazione internazionale dei lavoratori; il<br />

“revisionismo” <strong>di</strong> Bernstein; Leone XIII e la Rerum Novarum.<br />

6. Colonialismo e imperialismo<br />

La ripresa dell’espansione europea; Le forze motrici dell’imperialismo; Le ideologie dell’imperialismo; La<br />

penetrazione europea in Asia, Africa, Cina e Oceania.<br />

7. Gli Stati europei alla fine dell’Ottocento<br />

La Germania bismarckiana: politica interna ed estera; L’impero tedesco e la Weltpolitik <strong>di</strong> Guglielmo II; La<br />

terza Repubblica in Francia.

8. L’Italia <strong>di</strong> fine secolo<br />

Il governo della Sinistra: il “trasformismo” <strong>di</strong> Depretis; Ascesa e caduta <strong>di</strong> Francesco Crispi; Lo sviluppo del<br />

movimento cattolico e la nascita del Partito socialista; La crisi <strong>di</strong> fine secolo.<br />

9. Giolitti e la <strong>di</strong>fficile modernizzazione italiana<br />

L’età giolittiana; Uno sviluppo rapido ma <strong>di</strong>seguale; L’azione <strong>di</strong> Giolitti e il suo programma riformista; Gli<br />

oppositori <strong>di</strong> Giolitti; La crisi degli ultimi anni.<br />

11. L’avvento della società <strong>di</strong> massa<br />

Gli aspetti caratteristici della società <strong>di</strong> massa; L’integrazione politica e sociale delle masse.<br />

12. La Russia: crisi dello zarismo e tensioni rivoluzionarie<br />

Nicola II e la rivoluzione del 1905.<br />

13. Verso il primo conflitto mon<strong>di</strong>ale<br />

Crescita economica ed espansionismo; Le alleanze contrapposte; Due teatri <strong>di</strong> crisi: Marocco e Balcani;<br />

Nazionalismi e comportamenti collettivi; la crisi dell’internazionalismo socialista; approfon<strong>di</strong>mento sul<br />

genoci<strong>di</strong>o degli Armeni.<br />

13. La prima guerra mon<strong>di</strong>ale<br />

Un evento spartiacque (riferimenti a Il secolo breve <strong>di</strong> Eric J. Hobsbawm); L’attentato <strong>di</strong> Sarajevo; Alle<br />

ra<strong>di</strong>ci del conflitto; La prima fase del conflitto; L’intervento italiano; Le stragi della fase centrale del<br />

conflitto; La svolta del 1917; I nuovi scenari aperti dal conflitto Guerra e modernità; Le forme <strong>di</strong> resistenza<br />

alla guerra; lettura <strong>di</strong> un testo su “Guerra e psicologia delle masse” tratto da G. L. Mosse, Le guerre<br />

mon<strong>di</strong>ali. Dalla trage<strong>di</strong>a al mito dei caduti, Bari, 1990, pp. 45-46; lettura <strong>di</strong> testi storiografici su “L’Italia e<br />

la prima guerra mon<strong>di</strong>ale: neutralisti e interventisti”; Doc.: I Quattor<strong>di</strong>ci punti, da W. Wilson, Quattor<strong>di</strong>ci<br />

punti, dal <strong>di</strong>scorso al Congresso, 8 Gennaio 1918.<br />

14. Guerra e rivoluzione in Russia<br />

Insuccessi militari e tensioni sociali; Il 1917: un anno cruciale; Dal Febbraio all’Ottobre; La rivoluzione<br />

d’Ottobre; La controrivoluzione e la guerra russo-polacca; Il “comunismo <strong>di</strong> guerra” e la Nep; L’Unione<br />

sovietica e il Comintern.<br />

15. L’Europa del dopoguerra<br />

L’ere<strong>di</strong>tà della grande guerra; La conferenza <strong>di</strong> Versailles e la nuova carta d’Europa; Il dopoguerra in<br />

Germania; La Gran Bretagna e la Francia negli anni venti; Il dopoguerra in Austria e la rivoluzione in

Ungheria; La rivoluzione in Turchia e l’ascesa <strong>di</strong> Mustafà Kemal; La ricerca <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> sicurezza<br />

europeo.<br />

H. Schulze, “La sconfitta della democrazia”<br />

16. Il dopoguerra in Italia. Crisi dello Stato liberale e avvento del fascismo<br />

Le conseguenze economico-sociali della guerra; la crisi del sistema liberale; Il governo Giolitti e<br />

l’occupazione delle fabbriche; Nascita e ascesa del movimento fascista; Gli ultimi governi liberali e la<br />

marcia su Roma;<br />

17. L’Italia fascista<br />

I fondamenti dello Stato autoritario; L’assassinio <strong>di</strong> Matteotti e l’Aventino; L’instaurazione della <strong>di</strong>ttatura; Il<br />

regime totalitario; Il fascismo e la società; La politica economica; La risposta del regime alla crisi del 1929;<br />

La politica estera; Antifascismo e <strong>di</strong>ssenso;<br />

Analisi del “Discorso pronunciato da Mussolini il 3 gennaio 1925 alla Camera”.<br />

* Fin qui il programma svolto ad oggi, venerdì 15 maggio 20<strong>09</strong>; l’insegnante si propone <strong>di</strong> trattare nei<br />

prossimi giorni <strong>di</strong> lezione i restanti argomenti previsti dal programma.<br />

18. La crisi del mondo capitalistico<br />

La crisi del 1929; Il New Deal <strong>di</strong> Roosevelt; i riflessi mon<strong>di</strong>ali della crisi; La strategia <strong>di</strong> Keynes.<br />

19. L’unione sovietica da Lenin a Stalin<br />

La morte <strong>di</strong> Lenin e l’ascesa <strong>di</strong> Stalin; Il <strong>di</strong>battito sulla NEP e il consolidamento del potere <strong>di</strong> Stalin; La<br />

collettivizzazione nelle campagne e il rilancio dell’industrializzazione; La <strong>di</strong>ttatura <strong>di</strong> Stalin; La politica<br />

estera sovietica.<br />

20. L’ascesa del nazismo<br />

Verso lo Stato totalitario; La dottrina e il regime nazisti; La politica estera hitleriana e la crisi del sistema <strong>di</strong><br />

sicurezza europeo;<br />

21. La seconda guerra mon<strong>di</strong>ale<br />

L’origine del conflitto e l’attacco alla Polonia; La guerra nell’Europa del Nord; L’offensiva contro la Francia<br />

e l’entrata in guerra dell’Italia; La battaglia dell’Inghilterra; La “guerra parallela” dell’Italia in Africa e nei<br />

Balcani; L’offensiva tedesca contro l’Urss; Il “nuovo or<strong>di</strong>ne” nell’Europa nazista; La guerra nel Pacifico; Le<br />

gran<strong>di</strong> vittorie alleate tra il 1942 e il 1943; La guerra in Italia; Il crollo del Terzo Reich; La fine della guerra<br />

nel Pacifico.

21. La <strong>di</strong>struzione degli Ebrei<br />

Olocausto e Shoah; Per una definizione dell’ebreo; Dalle Leggi <strong>di</strong> Norimberga alla “notte dei cristalli”; La<br />

questione ebraica si allarga: i ghetti; Le operazioni mobili <strong>di</strong> massacro; Deportazione e sterminio; Le marce<br />

della morte; Banalità, responsabilità.<br />

22. La guerra fredda e la <strong>di</strong>visione dell’Europa

MATEMATICA<br />

TRIGONOMETRIA<br />

Relazioni fondamentali fra seno, coseno, tangente <strong>di</strong> uno stesso angolo.<br />

Valori delle funzioni goniometriche <strong>di</strong> 15°, 30°, 45°, 60°, 75°.<br />

Formule <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione, sottrazione, duplicazione, bisezione.<br />

Identità goniometriche.<br />

Equazioni goniometriche elementari.<br />

Equazioni omogenee e riducibili ad omogenee <strong>di</strong> secondo grado.<br />

Equazioni lineari risolte con il metodo grafico.<br />

Disequazioni goniometriche <strong>di</strong> tipo elementare, e con lo stu<strong>di</strong>o per fattori.<br />

Teoremi sui triangoli rettangoli.<br />

Teorema dei seni.<br />

Teorema <strong>di</strong> Carnot.<br />

Risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque.<br />

Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli a semplici problemi <strong>di</strong> geometria piana risolti con equazioni<br />

goniometriche.<br />

ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA:<br />

Funzione reale <strong>di</strong> una variabile reale. Dominio <strong>di</strong> una funzione. Funzioni pari e <strong>di</strong>spari. Funzioni crescenti e<br />

decrescenti.<br />

Limiti delle funzioni reali <strong>di</strong> una variabile reale:significato e definizioni. Operazioni sui limiti.<br />

Teorema dell’unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto (solo enunciati).<br />

Definizione <strong>di</strong> funzione continua in un punto e in un intervallo.<br />

Teoremi sulle funzioni continue: teorema <strong>di</strong> esistenza degli zeri, teorema <strong>di</strong> Bolzano, teorema <strong>di</strong> Weierstrass<br />

(solo enunciati).<br />

Semplici forme indeterminate: ∞ / ∞ , 0/0 e ∞ − ∞ per le funzioni algebriche.<br />

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.<br />

Derivata <strong>di</strong> una funzione: definizione e significato geometrico.<br />

Derivata <strong>di</strong> una costante, <strong>di</strong> una potenza, <strong>di</strong> una somma, <strong>di</strong> un prodotto, <strong>di</strong> un quoziente, <strong>di</strong> una funzione<br />

composta, <strong>di</strong> una funzione esponenziale (in base e) e logaritmica (in base e) e delle funzioni goniometriche<br />

senx, cosx, tgx.<br />

Teorema <strong>di</strong> De L’Hospital.<br />

Massimi e minimi relativi <strong>di</strong> una funzione.<br />

Ricerca dei massimi e dei minimi e dei flessi a tangente orizzontale me<strong>di</strong>ante lo stu<strong>di</strong>o del segno della<br />

derivata prima.<br />

Stu<strong>di</strong>o del grafico <strong>di</strong> una funzione (funzioni algebriche, e f(x) , ln[f(x)] ).

FISICA<br />

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA:<br />

Definizione operativa <strong>di</strong> temperatura e scala termometrica Celsius.<br />

Dilatazione lineare, superficiale, cubica dei soli<strong>di</strong>. Comportamento anomalo dell’acqua.<br />

Sistemi termo<strong>di</strong>namici e gas perfetti. Legge <strong>di</strong> Boyle, prima e seconda legge <strong>di</strong> Gay-Lussac . La scala<br />

Kelvin. Equazione <strong>di</strong> <strong>stato</strong> dei gas perfetti.<br />

Relazione fondamentale della calorimetria e calore specifico.<br />

Il calore come forma d’energia. L’equivalente meccanico del calore (esperienza <strong>di</strong> Joule).<br />

Le trasformazioni termo<strong>di</strong>namiche (isobare, isocore, isoterme, a<strong>di</strong>abatiche, cicliche)<br />

Il lavoro in una trasformazione termo<strong>di</strong>namica.<br />

Il Primo Principio della Termo<strong>di</strong>namica .<br />

Il Secondo principio della Termo<strong>di</strong>namica (enunciati <strong>di</strong> Lord Kelvin e <strong>di</strong> Clausius).<br />

Il ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> una macchina termica.<br />

Teorema <strong>di</strong> Carnot (senza <strong>di</strong>mostrazione). Descrizione del ciclo <strong>di</strong> Carnot.<br />

ELETTROMAGNETISMO:<br />

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione.<br />

Legge <strong>di</strong> Coulomb nel vuoto e nei <strong>di</strong>elettrici.<br />

Il campo elettrico: definizione e confronto con il concetto <strong>di</strong> azione a <strong>di</strong>stanza. Il campo elettrico generato da<br />

una o più cariche puntiformi. Linee <strong>di</strong> forza del campo elettrico.<br />

Flusso del campo elettrico e teorema <strong>di</strong> Gauss.<br />

Distribuzione della carica sulla superficie <strong>di</strong> un conduttore isolato (descrizione qualitativa). Campo elettrico<br />

generato da una sfera cava.<br />

Lavoro ed energia potenziale elettrostatica.<br />

Energia potenziale nel caso <strong>di</strong> due cariche puntiformi (senza <strong>di</strong>mostrazione).<br />

Potenziale elettrico e <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> potenziale. Il potenziale <strong>di</strong> un conduttore sferico.<br />

Superfici equipotenziali. Relazione tra potenziale elettrico ed intensità del campo elettrico.<br />

Circuitazione del campo elettrico (caso statico).<br />

La corrente elettrica nei conduttori metallici. Prima e Seconda legge <strong>di</strong> Ohm. Resistenze in serie e in<br />

parallelo. La potenza elettrica e l’effetto Joule.<br />

Il campo magnetico e relative linee <strong>di</strong> forza; confronto con il campo elettrico.<br />

Esperienza <strong>di</strong> Oersted e <strong>di</strong> Faraday. Esperienza <strong>di</strong> Ampere: forza fra due fili rettilinei percorsi da corrente e<br />

definizione dell’unità <strong>di</strong> misura per l’intensità <strong>di</strong> corrente.<br />

L’ipotesi <strong>di</strong> Ampere.<br />

Forza <strong>di</strong> un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Forza <strong>di</strong> un campo magnetico su una carica<br />

elettrica (Forza <strong>di</strong> Lorentz).<br />

Campo magnetico generato da un filo rettilineo: legge <strong>di</strong> Biot-Savart. Linee <strong>di</strong> forza <strong>di</strong> un campo magnetico<br />

generato da una spira e da un solenoide (descrizione qualitativa).<br />

Il flusso del campo magnetico . La circuitazione del campo magnetico.

LINGUA INGLESE<br />

Dal libro <strong>di</strong> testo in adozione “Witness to the times”, <strong>di</strong> Mingazzini- Salmoiraghi, Ed. Principato, sono stati<br />

affrontati i seguenti argomenti.<br />

Il movimento romantico: aspetti e temi<br />

La visione della natura- L’importanza dell’immaginazione- Lo scontro tra mondo reale e mondo ideale- Il<br />

ruolo del poeta- Il valore dei simboli e delle immagini.<br />

La prima generazione dei poeti romantici: caratteristiche generali.<br />

W. Wordsworth: la vita, le opere.<br />

I principali aspetti e temi della sua produzione poetica: l’amore per la natura, il ruolo dell’infanzia e<br />

dell’immaginazione, la poesia intesa come memoria, la figura del poeta, lo stile.<br />

Particolare attenzione è stata de<strong>di</strong>cata alla prefazione delle “Lyrical Ballads”, manifesto del romanticismo<br />

inglese.<br />

Lettura, comprensione ed analisi delle seguenti poesie:<br />

1) “Daffo<strong>di</strong>ls” ( on photocopy ) 2) “The solidary reaper”<br />

3) “Composed upon Westminster bridge” ( on photocopy ).<br />

S. T. Coleridge: la vita, le opere.<br />

Aspetti e temi trattati: tra il reale e l’irreale, tra “fancy” ed “imagination”, la concezione della natura, il<br />

mondo del soprannaturale, l’interesse per l’esotismo,<br />

lo stile.<br />

Lettura, comprensione, analisi della poesia:<br />

“The rime of the ancient mariner”.<br />

La seconda generazione dei poeti romantici.<br />

G. G. Byron: la vita, le opere.<br />

Aspetti e tematiche appartenenti al Byron romantico, quali l’amore per la libertà, il nazionalismo, il<br />

titanismo, il satanismo, l’in<strong>di</strong>vidualismo, la natura, l’esotismo, il “Byronic Hero”. Aspetti neoclassici: la<br />

critica sociale, la vena sarcastica, il concetto dell’uomo “in society” piuttosto che “in nature”, lo stile.<br />

Lettura, comprensione ed analisi del brano tratto dal “Don Juan”: “Oh, love!”<br />

P. B. Shelley: la vita, le opere.<br />

Aspetti e tematiche principali: gli ideali <strong>di</strong> libertà e giustizia, il neo-platonismo, la concezione della natura, il<br />

ruolo dell’immaginazione, la figura del poeta, lo stile.<br />

Lettura, comprensione, analisi della poesia:<br />

“Ode to the west wind”.<br />

J. Keats: la vita, le opere.<br />

Aspetti e temi trattati: la bellezza, sia fisica che spirituale, il rapporto tra bellezza e verità, l’amore per l’arte,<br />

il ruolo dell’immaginazione, la visione della natura, lo stile.<br />

Lettura, comprensione, analisi della poesia:<br />

“Ode on a Grecian urn”.<br />

J. Austen: la vita, le opere.<br />

Aspetti e tematiche: il realismo, la vita <strong>di</strong> provincia, l’amore, il matrimonio, lo stu<strong>di</strong>o psicologico dei<br />

personaggi, l’ironia.<br />

Lettura, comprensione ed analisi dei brani tratti dal romanzo “Pride and preju<strong>di</strong>ce”:<br />

1) “Mr. Darcy’s first proposal of marriage”<br />

2) “No more preju<strong>di</strong>ce”<br />

L’età vittoriana: politica estera ( l’impero britannico e le guerre del XIX secolo ), il compromesso<br />

vittoriano, la società vittoriana, il romanzo vittoriano, il movimento<br />

pre- raffaellita, l’estetismo, il decadentismo.

C. Dickens. La vita, le opere.<br />

Aspetti e tematiche della sua narrativa a sfondo sociale: il realismo, la denuncia delle sopraffazioni,<br />

Londra come sfondo dei suoi romanzi, i personaggi, lo scopo <strong>di</strong>dattico, l’aspetto umoristico, lo stile.<br />

Lettura, comprensione ed analisi dei brani:<br />

1) “Lunch time”( tratto dal romanzo “Oliver Twist” ), su fotocopia,<br />

2) “Coketown” ( tratto dal romanzo “Hard times” ), su fotocopia.<br />

R. S. Stevenson: la vita, le opere.<br />

Tematiche principali: il tema del “doppio”, l’antitesi tra il bene e il male, il messaggio etico il<br />

simbolismo, lo stile.<br />

Lettura, comprensione ed analisi del brano tratto dal romanzo “The strange case of Dr. Jekyll and Mr.<br />

Hyde”: “Jekyll and Hyde” .<br />

T. Hardy: la vita, le opere.<br />

Aspetti peculiari dell’autore: il pessimismo, opposizione tra città e campagna, il “Wessex”, il ruolo del<br />

fato, il valore delle tra<strong>di</strong>zioni, del folklore.<br />

Lettura, comprensione, analisi del brano tratto dal romanzo. “Tess of the d’Ubervilles”:<br />

1) “Justice is done”<br />

O. Wilde: la vita, le opere.<br />

Aspetti e tematiche: la figura del “dandy”, la ricerca del piacere, la figura dell’artista, il culto della<br />

bellezza, il concetto dell’”arte per amore dell’arte”. Il teatro.<br />

Lettura, comprensione, analisi dei seguenti brani:<br />

1) The preface to “The picture of Dorian Gray”;<br />

2) “Dorian’s death”, tratto dal romanzo “The picture of Dorian Gray”.<br />

H. James: la vita, le opere.<br />

James come precursore del romanzo moderno. Il realismo, la tecnica “drammatica”, il punto <strong>di</strong> vista<br />

limitato, il tema “internazionale”, l’uso dei simboli, il linguaggio.<br />

Lettura, comprensione analisi del brano tratto dall’opera “The turn of the screw”: “Peter Quint: you,<br />

devil!”<br />

J. Conrad. La vita, le opere.<br />

I principali temi della sua narrativa: la denuncia del colonialismo, il viaggio nell’inconscio, la presenza<br />

del “doppio”, il concetto del tempo, l’esotismo, il simbolismo, la tecnica narrativa.<br />

Lettura, comprensione, analisi del seguente brano tratto dal romanzo “Heart of darkness”: “Mr. Kurtz-<br />

He dead”.<br />

E. M. Forster: la vita, le opere.<br />

Aspetti peculiari della sua produzione letteraria: tra modernità e tra<strong>di</strong>zione, la condanna del<br />

colonialismo, lo scontro tra culture <strong>di</strong>verse, la <strong>di</strong>fficoltà nella comunicazione interpersonale, lo stile.<br />

Lettura, comprensione ed analisi del brano seguente tratto dal romanzo “A passage to In<strong>di</strong>a”.<br />

“Everything exists, nothing has value”.<br />

Analisi e comprensione dei principali temi e delle “ key- words” dei “Dubliners” <strong>di</strong> J. Joyce.<br />

Lettura, analisi e comprensione dei seguenti racconti tratti dalla raccolta “Dubliners” <strong>di</strong> J. Joyce:<br />

1) “The sisters”<br />

2) “A painful case”<br />

3) “Eveline”<br />

4) “The dead”.<br />

Il programma fin qui elencato è <strong>stato</strong> effettivamente svolto entro il giorno 15 maggio 20<strong>09</strong>.<br />

Da questa data l’insegnante si propone <strong>di</strong> prendere in <strong>esame</strong>:<br />

J. Joyce: la vita, le opere.

Dal romanzo “Ulysses” si affronteranno i seguenti aspetti. I riferimenti all’”O<strong>di</strong>ssea”, analisi dei tre<br />

personaggi, la tecnica dello “stream of consciousness”.<br />

Lettura, analisi, comprensione del brano tratto dal romanzo “Ulysses”. “Molly’s monologue”.<br />

V.Woolf la vita, le opere.<br />

Aspetti principali: l’uso del tempo, i “moments of being”, il simbolismo, lo “stream of consciousness”.<br />

G. Orwell. La vita, le opere.<br />

Tematiche principali: la denuncia <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong> totalitarismo e tirannia, affermazione degli ideali <strong>di</strong><br />

libertà, tolleranza, giustizia, l’uso dell’allegoria e dell’antiutopia.<br />

Particolare attenzione verrà riservata all’analisi delle sue due opere: “Animal farm” e “Nineteen Eighty-<br />

four”.

SCIENZE NATURALI<br />

Astronomia<br />

- Teoria del Big Bang. La Terra inserita nello spazio. L’Unità <strong>di</strong> misura astronomica e l’anno-luce.<br />

La sfera celeste e le costellazioni. Gli elementi <strong>di</strong> riferimento sulla sfera celeste. Coor<strong>di</strong>nate<br />

astronomiche. Movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste.<br />

- La luminosità delle stelle e le classi <strong>di</strong> magnitu<strong>di</strong>ne. Colore e temperatura delle stelle. L’analisi<br />

spettrale della luce stellare. Effetto Doppler. Volume e massa stellare. Il <strong>di</strong>agramma H-R.<br />

Nascita, vita e morte <strong>di</strong> una stella.<br />

- Le galassie dell’Universo. Galassie in movimento. La Via Lattea. Il red shift delle galassie e la<br />

scoperta dell’espansione dell’Universo.<br />

- Il Sistema Solare. Origine del S.S.. Corpi in movimento uniti dalla forza <strong>di</strong> gravità. Le tre leggi <strong>di</strong><br />

Keplero. Le principali caratteristiche dei pianeti terrestri e gioviani. Asteroi<strong>di</strong>, comete,<br />

meteore e meteoriti.<br />

Il pianeta Terra<br />

- Forma, <strong>di</strong>mensione e proprietà fisiche della Terra. Il moto <strong>di</strong> rotazione e le sue conseguenze:<br />

alternarsi del dì e della notte, moto apparente della sfera celeste, la forza centrifuga e le<br />

variazione dell’accelerazione <strong>di</strong> gravità, la forza <strong>di</strong> Coriolis. Prova della rotazione: esperienza<br />

<strong>di</strong> Guglielmini. Movimento <strong>di</strong> rivoluzione. Conseguenze: giorno solare e giorno sidereo.<br />

Movimento apparente del Sole sullo sfondo dello Zo<strong>di</strong>aco. La prova <strong>di</strong> rivoluzione terrestre:<br />

l’aberrazione stellare. Le stagioni astronomiche<br />

- Il satellite della Terra: Luna<br />

Caratteristiche fisiche generali della Luna. Le quattro ipotesi sull’origine della Luna. La superficie<br />

lunare (mari, altopiani, crateri). I moti lunari: rotazione, rivoluzione e traslazione. Le fasi<br />

lunari. Le eclissi.<br />

- L’orientamento. I punti car<strong>di</strong>nali. Coor<strong>di</strong>nate polari. Latitu<strong>di</strong>ne e longitu<strong>di</strong>ne. La misura del tempo:<br />

giorno civile e sidereo. L’ora vera e fusi orari. Linea del cambio <strong>di</strong> data.<br />

La Terra solida<br />

- Caratteristiche generali della litosfera.<br />

- I minerali. Struttura cristallina e amorfa. La cella elementare. Scala <strong>di</strong> Mohs. Proprietà dei minerali.<br />

Classificazione in base alla composizione (ossi<strong>di</strong>, solfuri, alogenuri, solfati, fosfati, carbonati, silicati. I<br />

silicati: tetraedro, classificazione.<br />

- Le rocce. Concetto <strong>di</strong> roccia e litotipo, struttura e tessitura.<br />

Rocce magmatiche. Dai magmi alle rocce ignee. Composizione. Classificazione.<br />

Rocce se<strong>di</strong>mentarie. Processo se<strong>di</strong>mentario. Struttura, tessitura e classificazione delle rocce<br />

se<strong>di</strong>mentarie: r. detritiche, r. <strong>di</strong> deposito chimico, r. organogene.<br />

Rocce metamorfiche. Processo metamorfico. Tipi <strong>di</strong> metamorfismo.<br />

La <strong>di</strong>namica endogena<br />

- Struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo.<br />

- Teoria della deriva dei continenti. Tettonica delle placche. Margini <strong>di</strong> placca attivi: convergenti,<br />

<strong>di</strong>vergenti, conservativi; margini passivi. Fondali oceanici. Teoria dell’espansione dei fondali oceanici.<br />

Ciclo <strong>di</strong> Wilson. Punti cal<strong>di</strong>. Tettonica delle zolle associata alle attività sismica e vulcanica.<br />

- Fenomeni vulcanici. Magmi, vulcani e plutoni.<br />

Caratteristiche dei magmi. I prodotti del vulcanismo (lave e piroclasti). Forme degli e<strong>di</strong>fici vulcanici.<br />

Eruzioni <strong>di</strong> tipo esplosive e <strong>di</strong> tipo effusivo.<br />

- Terremoti. Origine. Teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche profonde e superficiali. Concetti

d’intensità e magnitudo. Gli effetti dei terremoti sul suolo, acque, costruzioni e uomo. Distribuzione dei<br />

terremoti. Il rischio sismico.<br />

Atmosfera e Idrosfera<br />

CONTENUTI<br />

- Composizione e sud<strong>di</strong>visione in strati dell’atmosfera. Temperatura e pressione atmosferica, i venti.<br />

Circolazione dell’aria. L’acqua nell’aria: umi<strong>di</strong>tà, nubi e nebbie, precipitazioni atmosferiche. Il tempo<br />

atmosferico: masse e fronti d’aria, cicloni, le previsioni del tempo.<br />

- I serbatoi dell’idrosfera e il ciclo dell’acqua. Mari e oceani: il livello del mare, caratteristiche fisicochimiche<br />

e biologiche dell’acqua. I movimenti del mare: le onde, le maree, le correnti superficiali e<br />

profonde.<br />

- Le acque continentali. Le acque sotterranee: falde e sorgenti. Le acque <strong>di</strong> superficie: acque incanalate,<br />

l’acqua dei fiumi. I laghi: evoluzione, caratteristiche fisico-chimiche e biologiche, classificazione. I<br />

ghiacciai: formazione, movimento, struttura e classificazione.

1. LE CORTI RINASCIMENTALI IN ITALIA<br />

STORIA DELL’ARTE<br />

Geografia e storia dell’arte in Italia nel sec. XV<br />

Le esperienze del primo Rinascimento nelle opere <strong>di</strong> Brunelleschi, Donatello, Masaccio<br />

Rimini: la presenza <strong>di</strong> Leon Battista Alberti e il Tempio Malatestiano al tempo <strong>di</strong> Sigismondo Pandolfo<br />

Malatesta<br />

Urbino: la “città in forma <strong>di</strong> palazzo”, la presenza <strong>di</strong> Piero della Francesca, la sua formazione e la sua<br />

influenza sull’arte urbinate<br />

Elementi <strong>di</strong> nuova urbanistica nelle città <strong>di</strong> Ferrara, Urbino e Pienza<br />

Piero della Francesca a Sansepolcro, Rimini ed Arezzo<br />

Mantova: la presenza <strong>di</strong> L.B.Alberti e il classicismo eroico del Mantegna<br />

Ferrara: l’attività dell’Officina ferrarese nel Salone dei mesi <strong>di</strong> Palazzo Schifanoia<br />

Firenze: il neoplatonismo e l’opera <strong>di</strong> Botticelli<br />

L’eco della pittura fiamminga nell’opera <strong>di</strong> Antonello da Messina<br />

Il colorismo veneto nell’opera <strong>di</strong> Giovanni Bellini<br />

2. LA “MANIERA MODERNA” ED IL SUO SUPERAMENTO NELLE OPERE DEGLI ARTISTI<br />

MANIERISTI<br />

Leonardo da Vinci<br />

Raffaello Sanzio<br />

Michelangelo Buonarroti<br />

Giorgione<br />

Tiziano<br />

Caratteri generali del “manierismo”. Elementi manieristici in alcune opere <strong>di</strong> Michelangelo, Tiziano,<br />

Pontormo, Rosso Fiorentino, Giulio Romano, Correggio, Parmigianino, Giambologna, Vasari ed eventuali<br />

altri artisti scelti dagli allievi<br />

3. IL RINNOVAMENTO DELLA PITTURA FRA IL XVI E XVII SECOLO ED IL PASSAGGIO<br />

ALL’ARTE BAROCCA<br />

Influssi della Controriforma nelle arti<br />

L’Accademia degli Incamminati: il recupero del vero e del classicismo nelle opere <strong>di</strong> Ludovico, Agostino e<br />

Annibale Carracci e dei bolognesi<br />

Il naturalismo <strong>di</strong> Caravaggio e dei caravaggeschi<br />

Il Seicento barocco nelle opere <strong>di</strong> Gianlorenzo Bernini<br />

L’altro volto del barocco nelle opere <strong>di</strong> Francesco Borromini<br />

4. IL SETTECENTO<br />

Elementi del rococò italiano ed europeo e passaggio al pensiero illuminista: confronto fra la Palazzina <strong>di</strong><br />

caccia <strong>di</strong> Stupinigi e la Reggia <strong>di</strong> Caserta.<br />

Pietro Longhi e il vedutismo <strong>di</strong> Canaletto e Guar<strong>di</strong><br />

La scultura <strong>di</strong> Antonio Canova<br />

La pittura <strong>di</strong> Jacques Louis David<br />

5. IL ROMANTICISMO<br />

Neoclassicismo e romanticismo: i due volti dell’Europa borghese tra Settecento e Ottocento

Aspetti del Romanticismo in Europa: cenni alle opere <strong>di</strong> Caspar David Friedrich, John Constable, William<br />

Turner.<br />

Il Romanticismo in Francia e il nuovo senso della storia nelle opere <strong>di</strong> Theodore<br />

Gericault, Eugene Delacroix,<br />

Il romanticismo in Italia e la pittura storica <strong>di</strong> Francesco Hayez<br />

6. IL REALISMO NELLA PITTURA DELL’OTTOCENTO EUROPEO<br />

Aspetti realistici nell’opera degli artisti del XIX secolo<br />

L’esperienza italiana: il fenomeno dei Macchiaioli e l’opera <strong>di</strong> Giovanni Fattori<br />

L’ esperienza francese: Camille Corot e gli artisti della Scuola <strong>di</strong> Barbizon<br />

Il realismo <strong>di</strong> Gustave Courbet, Daumier, Millet<br />

L’Impressionismo: genesi e caratteri del movimento con l’analisi e il commento <strong>di</strong> alcune opere <strong>di</strong><br />

Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir<br />

Il superamento dell’impressionismo nelle opere <strong>di</strong> Paul Cezanne, George Seurat, Paul Gauguin,<br />

Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec<br />

Cenni sull’Europa <strong>di</strong> fin de siecle: il Divisionismo italiano <strong>di</strong> Giovanni Segantini e Pelizza da Volpedo, la<br />

Secessione viennese e Gustav Klimt, Edvard Munch<br />

7. UNO SGUARDO AL NOVECENTO<br />

*Il Cubismo e l’opera <strong>di</strong> Pablo Picasso<br />

*Il Futurismo<br />

*Cenni sulla Metafisica <strong>di</strong> De Chirico e l’Art deco<br />

*Argomenti svolti dopo il 15 maggio 20<strong>09</strong><br />

Testo adottato: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli, voll.2 e 3.

EDUCAZIONE FISICA<br />

Esercizi a corpo libero, anche con piccoli attrezzi ( funicelle, palloni, bacchette…)<br />

Corsa <strong>di</strong> resistenza aerobica. Percorsi a stazioni con <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>fficoltà ( coor<strong>di</strong>nazione, riflessi, equilibri, mira<br />

e precisione, etc. )<br />

Giochi <strong>di</strong> regole.<br />

Staffette.<br />

Esercizi in coppia.<br />

Giochi <strong>di</strong> regole.<br />

Pallavolo.<br />

Basket<br />

Badminthon<br />

Pallamano<br />

Freesby<br />

Baseball<br />

Fit-box<br />

Sequenze a pratica <strong>di</strong> DO-IN e <strong>di</strong> SHIATSU in coppie.<br />

Esercizi <strong>di</strong> rilassamento globale e segmentario anche con musica<br />

Educazione posturale.<br />

Paramorfismi e <strong>di</strong>smorfismi.<br />

Cifosi- Lordosi- Scoliosi.<br />

Consapevolezza <strong>di</strong> una corretta abitu<strong>di</strong>ne alimentare<br />

Cenni <strong>di</strong> fisiologia ed anatomia del corpo umano.<br />

Verifica in itinere con in<strong>di</strong>viduazione dell’appren<strong>di</strong>mento in<strong>di</strong>viduale delle tecniche e dei<br />

fondamentali <strong>di</strong> gioco nelle <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>scipline, tornei e percorsi specifici a stazioni con esecuzione in<br />

velocità.<br />

Colloqui orali, in casi <strong>di</strong> ragazzi esonerati.<br />

Le lezioni si sono svolte presso la palestra “Stella”, durante la quinta e sesta ora del venerdì.<br />

Ho approfittato <strong>di</strong> avere i caampi <strong>di</strong> calcio a fianco della palestra, e specialmente il gruppo maschile<br />

nell’ultimo mese ha potuto svolgere l’attività del calcio, in modo da <strong>di</strong>fferenziare così il lavoro per gruppi <strong>di</strong><br />

interesse.

Aree tematiche principali<br />

A – Ateismo e religione: forme e autori.<br />

RELIGIONE<br />

Cos’è l’ateismo moderno: le <strong>di</strong>verse forme secondo il Concilio Vaticano II (Costituzione Gau<strong>di</strong>un et Spes).<br />

Panoramica sui “maestri del sospetto” in relazione con il pensiero credente:<br />

• Feuerbach vs Gau<strong>di</strong>um et Spes 22 : Uomo ad immagine <strong>di</strong> Dio o Dio a immagine dell’uomo?<br />

• Nietzche vs Bonnoeffer: Dio è morto? Fine della religione ma non della fede<br />

• Freud e il filgiol pro<strong>di</strong>go: Le immagini <strong>di</strong> Dio e rottura con l’autorità del Padre<br />

• Marx, Lenin, Engels vs la parabola degli operai: la religione oppio del popolo, oppio per il popolo,<br />

utopia non realizzata; quale visione <strong>di</strong> storia e futuro per i credenti<br />

B – La maturità umana e l’orientamento<br />

Criteri per lo sviluppo armonico della persona e per un progetto personale <strong>di</strong> vita; sganciamento semantico <strong>di</strong><br />

Maturità da Esame; la maturità rispetto alla fede: varie modalità <strong>di</strong> essere “cattolici”;<br />

Alcuni esperienze <strong>di</strong> orientamento in classe e a scuola con ospiti giunti da alcune strutture locali:<br />

• Coor<strong>di</strong>natori del Servizio Civile Nazionale per introdurre all’anno <strong>di</strong> Volontariato nelle strutture locali<br />

che accolgono il Servizio Civile<br />

• Giornata <strong>di</strong> orientamento universitario con gli studenti delle <strong>di</strong>verse facoltà della regione con il<br />

coor<strong>di</strong>namento dei rappresentanti della Federazione Universitari Cattolici Italiani<br />

C – Temi <strong>di</strong> attualità:<br />

• la riforma scolastica ed i suoi punti <strong>di</strong> novità;<br />

• il caso <strong>di</strong> Eluana Englaro;<br />

• il caso <strong>di</strong> Andrea Severi ed i 4 riminesi che gli hanno dato fuoco;<br />

• la crisi economica;<br />

D - Visone <strong>di</strong> Film: The Believer <strong>di</strong> Harry Bean (USA 2001), storia <strong>di</strong> un giovane ebreo in <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o<br />

esistenziale tra rifiuto ed appartenenza delle sue origini ebraiche, tra derive neonaziste e riscoperta della<br />

Torah.