scarica il file del libro 30 anni di partecipazione - Comune di Brescia

scarica il file del libro 30 anni di partecipazione - Comune di Brescia

scarica il file del libro 30 anni di partecipazione - Comune di Brescia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

In copertina:<br />

uno scorcio tipico <strong>del</strong> quartiere <strong>di</strong> San Bartolomeo con mulino e roggia<br />

(Archivio Stu<strong>di</strong>o Architetto Lucio Serino)<br />

2

Lisa Cesco Diego Serino<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE<br />

l’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

3

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

L’Assessorato alla Partecipazione e Decentramento <strong>del</strong> <strong>Comune</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> ha ritenuto opportuno promuovere una<br />

pubblicazione che ripercorra la storia <strong>del</strong> decentramento<br />

amministrativo nella nostra città, dalle origini fino alla recente<br />

riforma che ne <strong>di</strong>segna una nuova identità formale<br />

e sostanziale, in occasione <strong>del</strong> trentennale <strong>di</strong> fondazione<br />

<strong>del</strong>le Circoscrizioni in forma istituzionale.<br />

I testi presenteranno in forma monografica, snella ed essenziale,<br />

le cinque attuali circoscrizioni <strong>del</strong> sistema decentrato<br />

bresciano, r<strong>il</strong>evando come le stesse abbiamo piano piano preso corpo da una spinta<br />

nata dal basso, dall’esigenza spontanea dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong> aggregarsi in Comitati<br />

per con<strong>di</strong>videre un’esperienza <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> nella vita degli stessi quartieri, nella connotazione<br />

urbanistica e nelle iniziative sociali e aggregative. Il racconto vuole quin<strong>di</strong> anche<br />

ripercorrere l’esperienza dei primi consigli <strong>di</strong> quartiere e <strong>del</strong>le persone che ne sono state<br />

fautrici e protagoniste, riportando la testimonianza dei singoli soggetti che hanno vissuto e<br />

determinato l’esperienza <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> attiva e spontanea <strong>di</strong> quegli <strong>anni</strong>.<br />

Il quadro sulle circoscrizioni si completa in un alternarsi fra storia politica dei consigli circoscrizionali,<br />

che comprende anche la menzione dei Presidenti, con un loro prof<strong>il</strong>o biografico<br />

e <strong>il</strong> resoconto <strong>del</strong>la loro esperienza amministrativa, e una breve storia <strong>del</strong> territorio, dei<br />

quartieri e <strong>del</strong>la loro trasformazione urbanistica e sociale, nell’elencazione dei luoghi <strong>di</strong><br />

rappresentanza storica e <strong>di</strong> aggregazione sociale, testimonianza <strong>di</strong> lente trasformazioni e<br />

graduali cambiamenti che ne hanno determinato l’attuale assetto.<br />

La recente riforma, che ha ri<strong>di</strong>segnato i confini circoscrizionali, ha portato come conseguenza<br />

l’avvio <strong>di</strong> un ripensamento complessivo sul significato <strong>del</strong> decentramento, configurandosi<br />

la circoscrizione sempre più come ente territoriale multifunzionale, luogo <strong>di</strong><br />

rappresentanza e consultazione dei quartieri, ma anche luogo <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> servizi.<br />

Sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno collaborato all’elaborazione <strong>di</strong> questo<br />

breve trattato storico sulle circoscrizioni, in particolare agli autori che nei mesi scorsi<br />

hanno effettuato un importante lavoro <strong>di</strong> ricerca sulla nascita, la crescita, la trasformazione<br />

e l’evoluzione nel tempo <strong>del</strong> decentramento e <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> a <strong>Brescia</strong>.<br />

Il Vicesindaco<br />

Assessore alla Partecipazione e Decentramento<br />

Fabio RolFi<br />

4

I SALUTI<br />

La lunga storia <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> sul territorio <strong>del</strong>la<br />

Circoscrizione Nord rappresenta un percorso affascinante<br />

fatto <strong>di</strong> prove, successi, qualche sconfitta e tanto entusiasmo.<br />

Una storia che si snoda dalle prime esperienze nei quartieri,<br />

risalenti agli <strong>anni</strong> Sessanta, alla nascita <strong>del</strong>le Circoscrizioni<br />

Prima e Seconda, destinate ad essere unite<br />

nella Circoscrizione Nord con la riforma comunale <strong>del</strong><br />

decentramento approvata nel 2007.<br />

Il messaggio <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> custo<strong>di</strong>to in quella storia e raccolto nelle pagine <strong>di</strong> questa<br />

pubblicazione è ancora attuale, perché esprime le ra<strong>di</strong>ci più autentiche <strong>del</strong>la nostra comunità,<br />

<strong>il</strong> volto più vero dei quartieri <strong>di</strong> Sant’Eustacchio, Borgo Trento, San Bartolomeo,<br />

Mompiano, Casazza, V<strong>il</strong>laggio Prealpino e San Rocchino-Costalunga che compongono <strong>il</strong><br />

perimetro <strong>del</strong>la Circoscrizione Nord, e che vengono qui raccontati attraverso la loro storia<br />

nel corso dei secoli, le bellezze artistiche nascoste fra le vie e le piazze, i passaggi amministrativi<br />

più salienti che li hanno interessati e i progressivi sno<strong>di</strong> <strong>del</strong> decentramento.<br />

Ripercorrere queste vicende significa trarne una lezione importante <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza attiva,<br />

<strong>di</strong> prossimità, <strong>di</strong> responsab<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> tutti rivolta al bene comune, principi che lungi da<br />

essere qualcosa <strong>di</strong> astratto, ricoprono un ruolo chiave per assicurare la qualità <strong>di</strong> vita<br />

nei nostri quartieri, e vanno pertanto coltivati e <strong>di</strong>vulgati, come ci insegnano i “pionieri”<br />

che raccontano in queste pagine le loro prime esperienze <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> dal basso,<br />

quando ancora le Circoscrizioni non esistevano.<br />

Il trentennale <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong> <strong>di</strong>venta così occasione per riannodare i f<strong>il</strong>i <strong>del</strong><br />

passato con <strong>il</strong> presente, riflettendo sulla complessa tematica <strong>del</strong> decentramento in una<br />

prospettiva <strong>di</strong> ampio respiro, con <strong>il</strong> contributo <strong>del</strong>le sensib<strong>il</strong>ità e degli approcci maturati<br />

nei singoli quartieri.<br />

5<br />

Il Presidente<br />

<strong>del</strong>la Circoscrizione Nord<br />

MaRco RoSSi

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

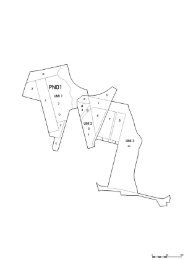

Mappa <strong>del</strong>le Circoscrizioni <strong>del</strong>la città <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

23<br />

5<br />

CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

25<br />

20<br />

7<br />

26<br />

CIRCOSCRIZIONE SUD<br />

9<br />

24<br />

21<br />

3<br />

6<br />

8<br />

28<br />

10<br />

27<br />

4<br />

17<br />

2<br />

6<br />

22<br />

1<br />

<strong>30</strong><br />

12<br />

15<br />

11<br />

CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

19<br />

29<br />

14<br />

CIRCOSCRIZIONE CENTRO<br />

CIRCOSCRIZIONE EST<br />

CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

2 Borgo Trento - 11 Mompiano - 15 V<strong>il</strong>laggio Prealpino - 17 San Bartolomeo<br />

22 Casazza - 28 Sant’Eustacchio - 29 San Rocchino-Costalunga<br />

CIRCOSCRIZIONE<br />

CENTRO<br />

1 - <strong>Brescia</strong> Antica<br />

3 - Porta M<strong>il</strong>ano<br />

4 - Centro Storico Nord<br />

14 - Porta Venezia<br />

27 - Centro Storico Sud<br />

<strong>30</strong> - Crocifissa <strong>di</strong> Rosa<br />

CIRCOSCRIZIONE<br />

OVEST<br />

5 - Chiusure<br />

7 - Fiumicello<br />

21 - Urago Mella<br />

23 - V<strong>il</strong>laggio Ba<strong>di</strong>a<br />

25 - V<strong>il</strong>laggio Violino<br />

26 - Primo Maggio<br />

CIRCOSCRIZIONE<br />

SUD<br />

6 - Don Bosco<br />

8 - Folzano<br />

9 - Fornaci<br />

10 - Lamarmora<br />

12 - Porta Cremona<br />

20 - Chiesanuova<br />

24 - V<strong>il</strong>laggio Sereno<br />

18<br />

13<br />

16<br />

CIRCOSCRIZIONE<br />

EST<br />

19 - San Polo - Sanpolino<br />

13 - Bettole - Buffalora<br />

18 - Sant’Eufemia<br />

16 - Caionvico

Introduzione<br />

INTRODUZIONE<br />

La ciRcoScRizione noRd è la terza circoscrizione più popolosa <strong>del</strong>la<br />

città, dopo la Sud e la Centro (che presenta una densità abitativa pressoché<br />

analoga alla Nord).<br />

Comprende i quartieri:<br />

• Borgo Trento<br />

• San Bartolomeo<br />

• Casazza<br />

• Sant’Eustacchio<br />

• Mompiano<br />

• V<strong>il</strong>laggio Prealpino<br />

• San Rocchino - Costalunga<br />

E’ abitata da 41.770 residenti, con una leggera prevalenza <strong>del</strong>le donne – che<br />

sono oltre 22 m<strong>il</strong>a – sugli uomini, che ammontano a più <strong>di</strong> 19 m<strong>il</strong>a.<br />

I quartieri più popolosi sono Sant’Eustacchio (8.500 abitanti), Mompiano<br />

(7.700) e Borgo Trento (7.000), <strong>il</strong> meno densamente popolato è Casazza, con<br />

2.900 residenti.<br />

In<strong>di</strong>rizzo Sede Circoscrizione NORD:<br />

Via Monte Grappa, 37 - Succursale Via Colle <strong>di</strong> Ca<strong>di</strong>bona, 5 (aperta solo su appuntamento per ricevimento citta<strong>di</strong>ni)<br />

Orario apertura sede: da lunedì a giovedì dalle 9,<strong>30</strong> alle 12,15 e dalle 14,00 alle 15,45; venerdì dalle 9,<strong>30</strong> alle 12,15<br />

Telefono Sede 0<strong>30</strong>/3384560 - Succursale 0<strong>30</strong>/2099077<br />

Fax Sede 0<strong>30</strong>/3388000 - Succursale 0<strong>30</strong>/2009398<br />

E-ma<strong>il</strong> circoscrizionenord@comune.brescia.it<br />

7

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Primi inse<strong>di</strong>amenti abitativi nell’area <strong>di</strong> via Veneto 8<br />

Per concessione dei Civici Musei d’Arte e Storia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

Capitolo 1<br />

I quartieri <strong>del</strong>la Circoscrizione Nord<br />

San baRToloMeo e SanT’eUSTaccHio<br />

San Bartolomeo è oggi un quartiere <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, non esattamente perimetrato, che<br />

si trova a quattro ch<strong>il</strong>ometri e mezzo dal centro citta<strong>di</strong>no, all’imbocco <strong>del</strong>la Valtrompia,<br />

limitato a nord dai territori <strong>di</strong> Concesio e Bovezzo, a ovest dal fiume<br />

Mella, a est dal torrente Garza ed a sud da via Guglielmo Oberdan.<br />

In realtà questo territorio è stato un comune autonomo sino al 1881 quando<br />

venne annesso, nonostante l’opposizione <strong>di</strong> molti suoi citta<strong>di</strong>ni, al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Brescia</strong> nel quadro <strong>di</strong> aggregazione <strong>di</strong> cinque comuni limitrofi (S. Nazzaro Mella,<br />

S. Alessandro, Fiumicello-Urago, S. Bartolomeo e Mompiano) a quello <strong>del</strong> capoluogo,<br />

ancora limitato dalla cinta muraria.<br />

In passato <strong>il</strong> suo perimetro era molto più esteso <strong>di</strong> quello che attualmente porta <strong>il</strong><br />

suo nome: ossia tutta la zona che va dalla Stocchetta, comprendendone anche la<br />

parte più meri<strong>di</strong>onale e conglobando Borgo Trento, S. Eustacchio e Campo Marte,<br />

fino a Porta P<strong>il</strong>e, la porta nord <strong>del</strong>la città.<br />

La zona era caratterizzata dall’amplia <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> acqua, grazie alla presenza<br />

<strong>di</strong> due canali artificiali, <strong>il</strong> Bova ed <strong>il</strong> Grande, ricavati dal Mella, ai quali deve essere<br />

aggiunto <strong>il</strong> Celato, molto più antico, notevolmente spostato più ad est, nella zona<br />

<strong>di</strong> Mompiano, per completare questo importante trio <strong>di</strong> corso artificiali che tanto<br />

caratterizzò la nostra città dal punto <strong>di</strong> vista economico, urbanistico e sociale.<br />

Attualmente, invece, questi fiumi hanno perso <strong>il</strong> loro antico splendore e sono<br />

ridotti a canali sporchi ed inquinati dagli scarichi <strong>del</strong>le fabbriche: la qual cosa fa<br />

specie, soprattutto, se se pensa che fino alla prima metà <strong>del</strong> Novecento i sindaci<br />

dovevano regolare i bagni nel fiume Bova, dove i ragazzi si tuffavano e nel quale<br />

persero la vita due giovani fratelli, figli <strong>del</strong> mugnaio Scanzi, che vi annegarono nel<br />

giugno <strong>del</strong> 1931, come è riportato da un quoti<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> quel periodo.<br />

I cambiamenti nel tempo, in realtà, hanno inciso su tutto <strong>il</strong> quartiere, come <strong>di</strong>mostra<br />

la fusione dei segni <strong>del</strong>le varie epoche e, così, in mezzo ad e<strong>di</strong>fici relativamente<br />

moderni, come <strong>il</strong> v<strong>il</strong>laggio Iacp, costruito nel 1957, per gli esuli dalmata,<br />

9

Archivio Serino<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

<strong>il</strong> complesso condominiale le Querce o la nuova chiesa, cercano <strong>di</strong> sopravvivere i<br />

simboli <strong>del</strong> passato che questo ultimo secolo ha provato <strong>di</strong> inghiottire prepotentemente.<br />

Così resistono l’antico chiostro, parte <strong>del</strong> fabbricato <strong>del</strong>l’ex lazzaretto<br />

quattrocentesco, la chiesa <strong>del</strong> Settecento, le varie v<strong>il</strong>le padronali <strong>del</strong> XVIII secolo<br />

ed i vecchi caseggiati con i resti <strong>del</strong>le pale idrauliche in via Ferrini, alle Mole ed<br />

alle Gabbiane.<br />

Dell’antico borgo campagnolo che doveva apparire agli occhi <strong>di</strong> chi vi arrivava<br />

a metà <strong>del</strong> secolo scorso, ormai, è rimasto ben poco, salvo pochi appezzamenti<br />

coltivati ad orti e frutteti, ed <strong>il</strong> paesaggio attuale è quello <strong>di</strong> un anonimo quartiere<br />

citta<strong>di</strong>no.<br />

Nel raccontare la storia <strong>di</strong> San Bartolomeo è possib<strong>il</strong>e, ad<strong>di</strong>rittura, partire dal periodo<br />

romano quando <strong>il</strong> territorio era attraversato da una strada che giungeva<br />

sino alla Valtrompia e, pare, anche da un acquedotto.<br />

L’officina <strong>del</strong> maglio nel museo <strong>del</strong> ferro <strong>di</strong> San Bartolomeo<br />

10

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

La serie <strong>di</strong> ritrovamenti fatta tra l’Ottocento ed <strong>il</strong> Novecento, confermano l’esistenza<br />

<strong>di</strong> un antico vicus romano: nella chiesa <strong>del</strong> Lazzaretto, in quella <strong>di</strong> San<br />

Bartolomeo nella zona nord ed in alcuni terreni agricoli vennero scoperti una serie<br />

<strong>di</strong> reperti funerari risalenti a quell’epoca.<br />

Con la caduta <strong>del</strong>l’impero romano si susseguirono numerose invasioni barbariche<br />

e si dovette aspettare <strong>il</strong> VI secolo, con l’arrivo dei Longobar<strong>di</strong>, perché la nostra<br />

provincia in generale potesse vivere un periodo <strong>di</strong> relativa tranqu<strong>il</strong>lità.<br />

Anche a San Bartolomeo, seppur non permangono segni evidenti come <strong>il</strong> convento<br />

<strong>di</strong> San Salvatore in città, sono rimaste testimonianza <strong>del</strong>la loro presenza,<br />

come le armi, rinvenute nei terreni <strong>del</strong> conte Vallotti, all’inizio <strong>del</strong> Novecento, che<br />

vennero donate ai civici Musei <strong>del</strong> conte Teodoro Lechi.<br />

La tranqu<strong>il</strong>lità <strong>di</strong> questo periodo consentì alla popolazione <strong>di</strong> de<strong>di</strong>carsi al lavoro<br />

agricolo ed alla caccia, prime attività economiche locali.<br />

Successivamente i territori <strong>di</strong> San Bartolomeo passarono sotto la proprietà <strong>del</strong><br />

vescovo <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> <strong>di</strong>venendo, per lo più, zona <strong>di</strong> caccia, come si nota, tra l’atro,<br />

<strong>del</strong>l’etimologia dei nomi <strong>di</strong> alcune vie circostanti come Cazi o Cacciadenno.<br />

Nel IX secolo, grazie ad una donazione <strong>di</strong> questi territori dal vescovo Ramperto<br />

al monastero benedettino <strong>di</strong> San Faustino, alcuni monaci benedettini vi si trasferirono<br />

de<strong>di</strong>candosi alla coltivazione <strong>di</strong> vigne, ortaglie e campi circondati da siepi,<br />

i “cìos” in <strong>di</strong>aletto, da cui proviene <strong>il</strong> nome Chiusure riferito a tutto <strong>il</strong> suburbio e<br />

quello <strong>di</strong> tutta la zona denominata San Bartolomeo in Clausuris.<br />

La presenza dei monaci fu fondamentale per <strong>di</strong>versi secoli, non solo in relazione<br />

alla bonifica dei terreni ma, soprattutto, come punto <strong>di</strong> riferimento essenziale<br />

per l’assistenza religiosa <strong>del</strong>la popolazione. In pochi secoli, infatti, l’incremento<br />

demografico era stato notevole ed alle poche catapecchie sparse qua e là nella<br />

boscaglia, si erano aggiunte v<strong>il</strong>le padronali e, anche, nuove cappelle come quella<br />

<strong>di</strong> S. Donino e quella <strong>di</strong> S. Eustacchio.<br />

Proprio sulla cappella <strong>di</strong> S.Eustacchio, de<strong>di</strong>cata al patrono dei cacciatori, vi sono<br />

riferimenti che segnalano la presenza <strong>di</strong> un monastero a partire almeno dal 1387.<br />

Nel 1466 <strong>il</strong> vescovo Domenico de Dominicis, letterato ed umanista, costruì, proprio<br />

a S.Eustacchio, una v<strong>il</strong>la per ospitarvi amici ed artisti e ricostruì anche la chiesa.<br />

Parlando <strong>di</strong> questa zona si ricorda, anche, un luogo benedetto da San Carlo<br />

Borromeo mentre agli inizi <strong>del</strong> ‘700, un altro vescovo Gian Francesco Barbarigo, vi<br />

costruiva un’altra v<strong>il</strong>la vescov<strong>il</strong>e, con un nuovo pa<strong>di</strong>glione ed un e<strong>di</strong>ficio in grado<br />

11

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

<strong>di</strong> ospitare anche le riunioni <strong>del</strong>l’Accademia Cenomana <strong>del</strong>l’Arca<strong>di</strong>a.<br />

Nel 1751 <strong>il</strong> car<strong>di</strong>nale Angiolo Maria Querini trasformò ed ampliò nuovamente<br />

<strong>il</strong> palazzo destinandolo a sede <strong>del</strong> consiglio ecclesiastico, una sorta <strong>di</strong> università<br />

all’interno <strong>del</strong>la quale insegnarono numerose ed importanti personalità <strong>del</strong><br />

mondo ecclesiastico bresciano, ma nel 1789 <strong>il</strong> palazzo veniva abbattuto dai giacobini<br />

bresciani avversi al vescovo, mentre la chiesa e l’area circostante vennero<br />

confiscati con tutti i beni <strong>del</strong>la mensa vescov<strong>il</strong>e. La chiesetta restò a servizio <strong>del</strong>la<br />

sparuta popolazione <strong>del</strong>la zona <strong>di</strong> S. Eustacchio che, verso la fine <strong>del</strong>l’Ottocento,<br />

<strong>di</strong>venne luogo per la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici industriali e case popolari.<br />

Significativa, nella storia <strong>di</strong> San Bartolomeo, fu anche la presenza dei canonici<br />

regolari agostiniani, che esercitarono <strong>il</strong> loro priorato sulla chiesetta <strong>di</strong> San Bartolomeo<br />

in Clausuris, <strong>di</strong> cui si ha memoria sin dal 1299.<br />

Gli agostiniani erano, in realtà, una piccola comunità <strong>di</strong> eremiti che viveva isolata<br />

occupandosi <strong>del</strong>la coltivazione <strong>del</strong>le terre, pregando e stu<strong>di</strong>ando. Si ipotizza,<br />

inoltre che tale comunità si de<strong>di</strong>casse, proprio nel me<strong>di</strong>oevo, all’assistenza agli<br />

appestati e che, quin<strong>di</strong>, presso <strong>di</strong> essi esistesse già un ospedale per gli infetti<br />

precursore <strong>del</strong> Lazzaretto che verrà e<strong>di</strong>ficato successivamente.<br />

Anche <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> quartiere, San Bartolomeo, santo piagato e scorticato vivo ed<br />

invocato contro malattie <strong>del</strong>la pelle, pest<strong>il</strong>enze ed epidemie, andrebbe a conferma<br />

<strong>di</strong> questa tesi.<br />

Nel 1275 <strong>di</strong>veniva Vescovo e principe <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> Berardo Maggi, personaggio fondamentale<br />

per la storia <strong>del</strong>la nostra città e legato a San Bartolomeo sia dalla<br />

stretta amicizia con <strong>il</strong> suo vicario vescov<strong>il</strong>e Cazzaino de Margotti, sia per gli scavi<br />

voluti fortemente dal Vescovo dei canali Grande e Bova che, influiranno non poco<br />

nell’economia <strong>del</strong>la città ed in quella <strong>di</strong> San Bartolomeo: la popolazione, infatti,<br />

cominciò ad ut<strong>il</strong>izzare i corsi d’acqua per mettere in moto i mulini, i magli, le segherie,<br />

i f<strong>il</strong>atoi per seta, le concerie e le polveriere sfruttando la tecnologia <strong>del</strong>la<br />

ruota idraulica già <strong>di</strong>ffusa, nel XII secolo, in tutta Europa.<br />

La storia <strong>di</strong> San Bartolomeo dei secoli successivi, in particolare dal Quattrocento<br />

al Seicento, è legata alla presenza <strong>del</strong> Lazzaretto, <strong>del</strong>l’esistenza <strong>del</strong> quale si hanno<br />

documentazioni sicure a partire dal XV secolo, quando <strong>il</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> decise<br />

<strong>di</strong> aprire <strong>il</strong> lazzaretto civico proprio in questa zona, ritenuta più idonea <strong>di</strong> Mompiano<br />

e Costalunga, in quanto già vantava una tra<strong>di</strong>zione in questo senso.<br />

Dal 1428 gli appestati furono inviati con regolarità all’interno <strong>del</strong> Lazzaretto, no-<br />

12

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

nostante questo fosse ancora<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni limitate, in quanto<br />

confinato nel antico priorato<br />

degli agostiniani e costituito<br />

solamente da poche capanne,<br />

baracche e tettoie. Solamente<br />

nel primo <strong>anni</strong> vi morirono almeno<br />

trem<strong>il</strong>a persone colpite<br />

dalle più <strong>di</strong>versificate malattie<br />

infettive, chiamate dalle cronache<br />

<strong>del</strong> tempo tutte alla stessa<br />

maniera: “peste”.<br />

La peste fu <strong>il</strong> male <strong>del</strong>l’epoca e<br />

San Bartolomeo, suo malgrado,<br />

fece da sfondo alla sofferenza<br />

<strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> persone che per<br />

tutto <strong>il</strong> quattrocento vi furono<br />

ospitate con continuità.<br />

Nell’ultimo ventennio <strong>del</strong> secolo<br />

<strong>il</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> si<br />

preoccupò <strong>di</strong> rinnovare <strong>il</strong> Lazzaretto<br />

sia dal punto <strong>di</strong> vista<br />

strutturale che organizzativo:<br />

Una tipica roggia <strong>di</strong> San Bartolomeo<br />

nel 1482 si <strong>di</strong>ede via ai lavori<br />

con la costruzione <strong>di</strong> un nuovo<br />

e<strong>di</strong>ficio quadr<strong>il</strong>atero a due piani con portici, corsie, logge ed un amplio cort<strong>il</strong>e <strong>di</strong><br />

cui probab<strong>il</strong>mente si occupò l’ingegner Tonino da Lumezzane.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista organizzativo la gestione <strong>del</strong>l’ospedale passò nelle mani dei<br />

frati carmelitani.<br />

Nel 1512 <strong>Brescia</strong> insorse al domino francese che dominava la città dal 1509 e la<br />

reazioni <strong>del</strong>le truppe transalpine guidate da Guglielmo <strong>di</strong> Foix fu terrib<strong>il</strong>e: la città<br />

venne devastata e depredata <strong>di</strong> ogni ricchezza, i suoi citta<strong>di</strong>ni massacrati, torturati<br />

e violentati in tal modo da suscitare sconcerto ed in<strong>di</strong>gnazione nel resto d’Europa.<br />

Lo stesso Lazzaretto venne depredato e le sue suppellett<strong>il</strong>i vendute a M<strong>il</strong>ano.<br />

13<br />

Archivio Serino

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Il Lazzaretto, comunque, proseguì nella sua attività per tutto <strong>il</strong> cinquecento sino<br />

al 16<strong>30</strong>, quando la terrib<strong>il</strong>e pest<strong>il</strong>enza, quella nota con <strong>il</strong> nome “<strong>del</strong> Manzoni”<br />

proprio perché è in quel periodo che sono ambientati i Promessi Sposi, fu l’ultima<br />

che si registrò in città, se si eccettua <strong>il</strong> colera <strong>del</strong> 1836 per <strong>il</strong> quale, tuttavia, venne<br />

ut<strong>il</strong>izzato <strong>il</strong> Civ<strong>il</strong>e. Con <strong>il</strong> settecento <strong>il</strong> Lazzaretto cadde gradualmente in <strong>di</strong>suso,<br />

affittato ai conta<strong>di</strong>ni e poi progressivamente abbandonato <strong>di</strong>venendo rifugio <strong>di</strong><br />

senzatetto, tanto che, nel 1864, lo stab<strong>il</strong>e venne abbattuto per circa tre quarti<br />

mentre la parte restante sarà protagonista nel 1888 <strong>di</strong> un intervento <strong>di</strong> riut<strong>il</strong>izzo<br />

allo scopo <strong>di</strong> ottenere spazi per le scuole comunale. Nel 1921, infine, <strong>il</strong> sindaco <strong>di</strong><br />

<strong>Brescia</strong> Bruno Boni donò l’e<strong>di</strong>ficio <strong>del</strong>l’ex Lazzaretto alla parrocchia.<br />

Attualmente sopravvivono <strong>il</strong> chiostro, che mantiene tuttora, nonostante la scarsa<br />

manutenzione, <strong>il</strong> suo fascino, e le facciata a sud, decurtata, tuttavia, dai lavori <strong>del</strong><br />

1961-62, per giungere alla chiesa nuova.<br />

La storia <strong>di</strong> San Bartolomeo <strong>di</strong> quei secoli, ovviamente, non è solamente quella <strong>del</strong><br />

Lazzaretto: <strong>Brescia</strong> era ritornata già nel 1517 nelle mani <strong>del</strong>la Repubblica <strong>di</strong> Venezia<br />

che, nel 1529, concludeva la guerra con la Francia firmando la pace <strong>di</strong> Bologna.<br />

Nel frattempo San Bartolomeo si era costituita comune, grazie ad un proprio statuto<br />

riconosciuto dalla stessa città e ad un consiglio detti “giu<strong>di</strong>ci dei chiosi”. Il<br />

comune <strong>di</strong> San Bartolomeo era esclusivamente tenuto ad una ridotta contribuzione<br />

fiscale, secondo gli estimi pubblicati <strong>il</strong> 14 Dicembre <strong>del</strong> 1591 dalla Serenissima,<br />

ed era sottoposto alla città con alcuni priv<strong>il</strong>egi daziari.<br />

San Bartolmeo, oltre all’agricoltura, sv<strong>il</strong>uppava, come già si può notare osservando<br />

la mappa <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> e <strong>di</strong>ntorni <strong>del</strong> XVI secolo, <strong>il</strong> settore artigianale sfruttando i<br />

percorsi d’acqua, inizialmente solo per i mulini e, successivamente, per la lavorazione<br />

<strong>del</strong> ferro, <strong>del</strong> rame e <strong>del</strong>le pelli. A testimonianza <strong>del</strong>la laboriosità <strong>di</strong> questo<br />

borgo ci sono, anche, le denominazioni <strong>del</strong>le sue vie, come <strong>il</strong> rione <strong>del</strong>le Mole o via<br />

Rassiche, che prende <strong>il</strong> nome da “rasseghe”, per ricordare la presenza <strong>di</strong> impianti<br />

per la lavorazione <strong>del</strong> legno.<br />

Un governatore <strong>del</strong> 1660 parlando <strong>di</strong> San Bartolomeo ricordava la velocità <strong>del</strong>le<br />

sue officine nell’aff<strong>il</strong>atura <strong>del</strong>le spade, mentre, nel periodo compreso tra i secoli<br />

XVI-XVIII, la zona era famosa per la lavorazione <strong>di</strong> baionette, canne e componenti<br />

<strong>di</strong> armi da fuoco. Nel 1688 veniva costruita, per or<strong>di</strong>ne <strong>del</strong> capitano veneto Gerolamo<br />

Corraro, un’enorme polveriera che alla fine <strong>del</strong>l’Ottocento <strong>di</strong>venne la sede<br />

<strong>del</strong>la società cooperativa pellettieri, ed appunto la concia <strong>del</strong>le pelli fu la più tra<strong>di</strong>-<br />

14

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

zionale e la più antica <strong>di</strong> tutte le lavorazioni artigianali <strong>del</strong> Borgo, tant’è che alcuni<br />

storici hanno ipotizzato che <strong>il</strong> nome <strong>del</strong>la zona non sia dovuto alla presenza <strong>del</strong><br />

Lazzaretto ma a questo genere <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> cui si vuole San Bartolomeo patrono.<br />

La situazione dal punto <strong>di</strong> vista politico e produttivo restò più o meno la stessa<br />

sino al 17 ottobre <strong>del</strong> 1797, quando al termine <strong>del</strong>la vittoriosa campagna in Italia<br />

<strong>di</strong> Napoleone Bonaparte, Francia ed Austria, firmarono <strong>il</strong> trattato noto con <strong>il</strong> nome<br />

<strong>di</strong> pace <strong>di</strong> Campoformio che, sostanzialmente, stab<strong>il</strong>iva la definitiva caduta <strong>del</strong>la<br />

Repubblica <strong>di</strong> Venezia, ed <strong>il</strong> passaggio dei suoi domini nelle mani <strong>del</strong>lo sconfitto<br />

Francesco II d’Austria. La popolazione bresciana, tuttavia, si ribellò, proclamandosi<br />

repubblica e <strong>di</strong>venendo parte <strong>del</strong>la Repubblica Cisalpina e <strong>del</strong> Regno d’Italia, come<br />

capoluogo <strong>del</strong> <strong>di</strong>partimento <strong>del</strong> Mella. All’inizio <strong>del</strong>l’Ottocento cominciò a farsi<br />

strada l’opinione che i comuni limitrofi alla città dovessero essere ad essa annessi:<br />

percorso che tra varie vicessitu<strong>di</strong>ni si concluderà definitivamente nel 1881.<br />

Con l’inizio <strong>del</strong> ‘900 anche San Bartolomeo venne toccata dagli eventi <strong>del</strong> secolo<br />

e dopo l’uccisione <strong>di</strong> re Umberto a Monza <strong>di</strong>versi suoi abitanti vennero arrestati<br />

come socialisti ed anarchici. Durante la I Guerra mon<strong>di</strong>ale questo quartiere sacrificò<br />

<strong>di</strong>eci dei suoi giovani alla causa nazionale, i cui nomi sono ricordati ancora oggi<br />

da una lapide posta sul fianco occidentale <strong>del</strong>la chiesa, ed alla quale verranno<br />

aggiunti i nominativi <strong>del</strong>le vittime <strong>del</strong> secondo conflitto mon<strong>di</strong>ale.<br />

Palazzo INCIS in via Veneto<br />

15<br />

Per concessione dei Civici Musei d’Arte e Storia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Dopo le due guerre e l’arrivo degli esuli <strong>del</strong>l’Istria e <strong>del</strong>la Dalmazia che a <strong>Brescia</strong>,<br />

ed a san Bartolomeo, in particolare, troveranno ospitalità, <strong>il</strong> quartiere non venne<br />

più interessato da eventi storici <strong>di</strong> particolare importanza e dalla metà <strong>del</strong> Novecento<br />

in poi muterà <strong>il</strong> suo aspetto omologandosi in modo molto evidente a tutto<br />

<strong>il</strong> resto <strong>del</strong> paesaggio citta<strong>di</strong>no. Dal 1950, in poi, furono e<strong>di</strong>ficati <strong>di</strong>versi complessi<br />

condominiali: sorsero <strong>il</strong> V<strong>il</strong>laggio Bianco (1955), le case per i profughi dalmati<br />

<strong>del</strong>l’istituto case popolari (1957), seguiti, successivamente, dai complessi <strong>del</strong>le<br />

“Querce”, degli “Olmi”, dei “Platani” ecc.<br />

Nel 1962 veniva costruito l’istituto Industriale Benedetto Castelli, nel 1982 un<br />

nuovo e<strong>di</strong>ficio postale, nel 1993 grazie alla collaborazione tra <strong>Comune</strong> e Parrocchia<br />

si e<strong>di</strong>ficò un nuovo centro sportivo e nel 1995 un nuovo centro residenziale<br />

Aler.<br />

Tra queste abitazioni si trovano oggi <strong>di</strong>versi complessi industriali (Ori Martin, Palazzoli,<br />

Idra, Maifrini) ed i resti <strong>del</strong> passato con le varie v<strong>il</strong>le settecentesche.<br />

16

oRgo TRenTo<br />

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

All’interno <strong>di</strong> quello che fu <strong>il</strong> territorio <strong>di</strong> San Bartolomeo era presente anche<br />

Borgo Trento, uno dei quartieri <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> che, per la propria morfologia, è riuscito<br />

a mantenere l’immagine <strong>di</strong> piccolo borgo che lo ha sempre reso affascinante.<br />

Borgo Trento, da prima parte <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> San Bartolomeo, venne annesso alla<br />

parrocchia <strong>di</strong> Borgo P<strong>il</strong>e nel 1886 che comprendeva un vasto territorio.<br />

La zona da sempre era stata caratterizzata da un certo fermento dal punto <strong>di</strong> vista<br />

sociale, religioso ma, anche, <strong>del</strong>le attività produttive e la storia <strong>di</strong> Borgo Trento fu<br />

legata a quella <strong>di</strong> questo territorio e, soprattutto, nel lontano passato a quella <strong>di</strong><br />

San Bartolomeo e <strong>del</strong>le zone a nord <strong>del</strong>la città.<br />

Le vicende <strong>di</strong> Borgo Trento sono, comunque, legate anche a quelle <strong>di</strong> Borgo P<strong>il</strong>e,<br />

nome che contrad<strong>di</strong>stinse <strong>il</strong> Borgo che si formò al <strong>di</strong> là <strong>del</strong>la porta, eretta dal<br />

1237 al 1239, oltre la chiesa <strong>di</strong> San Faustino.<br />

Porta Trento, i nuovi mercati rionali<br />

17<br />

Per concessione dei Civici Musei d’Arte e Storia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Il nome P<strong>il</strong>e deriva, secondo Fè D’Ostiani, dall’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> p<strong>il</strong>e mosso dalle acque<br />

<strong>del</strong> Celato, anche, se è molto più probab<strong>il</strong>e, che prendesse origine da p<strong>il</strong>astro o<br />

car<strong>di</strong>ne.<br />

Il Borgo nell’arco dei secoli crebbe <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ma, nel 1517, al termine <strong>del</strong>la<br />

terrib<strong>il</strong>e dominazione francese, si decise, per motivi <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> abbattere tutti<br />

gli e<strong>di</strong>fici intorno alla città per un raggio <strong>di</strong> mezzo miglio.<br />

Borgo P<strong>il</strong>e venne, così, trasferito, più a nord, come racconta, all’inizio <strong>del</strong> seicento<br />

lo stesso Giov<strong>anni</strong> Da Lezze nel suo “Catastico bresciano” che parla <strong>di</strong> “case<br />

costruite alla moderna ed assai belle” e <strong>di</strong> “mercanti <strong>di</strong> biava”, ossia frumento,<br />

segno <strong>del</strong>la caratterizzazione agricola, oltre che pre-industriale <strong>del</strong>la zona, segnalata<br />

dalla presenza <strong>di</strong> mulini attorno al Garza.<br />

Tra porta P<strong>il</strong>e e Borgo Trento si estendeva, ai tempi, un’amplia zona verde, all’interno<br />

<strong>del</strong>la quale si era sv<strong>il</strong>uppato un agglomerato <strong>di</strong> case, denominato Isolabella,<br />

come “All’Isolabella”, si chiamava un ristorante dei fratelli Basché, antica osteria<br />

che si trovava sulla riva destra <strong>del</strong> Garza, dove si giocava anche a bocce.<br />

Di fronte all’Osteria, nel 1911, venne e<strong>di</strong>ficata la Casa Marchesi, che i proprietari<br />

vollero abbellire con affreschi raffiguranti figure allegoriche.<br />

Questo territorio era caratterizzato, anche, dalla presenza <strong>di</strong> lavoratori giornalieri<br />

ed anche <strong>di</strong> miserab<strong>il</strong>i, come racconta <strong>il</strong> notaio Antonio Losi, in un documento <strong>del</strong><br />

6 giugno <strong>del</strong> 1728.<br />

Come spesso in quegli <strong>anni</strong>, accanto ai benestanti, quin<strong>di</strong>, vivevano anche numerose<br />

persone che tiravano a campare: la miseria, tuttavia, fu solo uno dei<br />

problemi che i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quei tempi si trovarono ad affrontare. Ci fu l’esperienza<br />

<strong>del</strong>la guerra con le truppe austriache <strong>del</strong> capitano Rakowki e quelle provenienti<br />

dal trentino che si ritrovarono proprio al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>le mura <strong>del</strong>la città nel 1813,<br />

mentre solo tre <strong>anni</strong> dopo vi fu una carestia tale da richiamare ad<strong>di</strong>rittura i lupi<br />

nelle zone limitrofe alla città, ed anche in quella <strong>del</strong> Borgo.<br />

Chi, invece, racconterà le vicende novecentesche <strong>del</strong> Borgo sarà Lino Monchieri<br />

nel <strong>libro</strong> “Il mio Borgo”, e<strong>di</strong>to nel 1973: un’opera nostalgica sui tempi che furono<br />

e sul fascino <strong>del</strong> “bòrg”, luogo fervente sia dal punto <strong>di</strong> vista dei rapporti sociali<br />

che da quello <strong>del</strong>le attività artigianali.<br />

Monchieri ricorda, così, la morfologia <strong>del</strong> Borgo, la scuola elementare Cesare<br />

Battisti, tutt’ora esistente, <strong>il</strong> ponte sul Garza, <strong>il</strong> ponte alto noto, soprattutto, per<br />

la “Trattoria <strong>del</strong>la Lepre”, la fermata <strong>del</strong> tram che portava a Mompiano ed <strong>il</strong> gioco<br />

18

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

<strong>del</strong>le bocce. C’erano Le Grazzine con la loro chiesa ed un numero significativo<br />

<strong>di</strong> case sparse, cascine e v<strong>il</strong>le rurali, per lo più, tra le quali spicca, la “v<strong>il</strong>la degli<br />

spiriti”, come era chiamata dai ragazzini <strong>del</strong> tempo v<strong>il</strong>la Cottinelli.<br />

Lo stesso autore parla <strong>di</strong> Borgo Trento come una comunità fervente ma chiusa<br />

in sé stessa, e questa se <strong>anni</strong> fa, allo stesso autore poteva sembrare un limite, è<br />

quella che ha mantenuto <strong>il</strong> Borgo inalterato nel tempo, almeno dal punto <strong>di</strong> vista<br />

<strong>del</strong>le costruzioni e <strong>del</strong>la tranqu<strong>il</strong>lità <strong>del</strong> luogo, che ai giorni nostri è considerata<br />

una piacevole zona residenziale.<br />

19

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

MoMPiano e caSazza<br />

Mompiano, anticamente “Monte Plano” con riferimento alla piana circondata da<br />

colle San Giuseppe e Maddalena, nasce come vivace borgo rurale, impreziosito<br />

da fonti d’acqua e abitato da famiglie conta<strong>di</strong>ne, cui si aggiungeranno nel tempo<br />

le case <strong>di</strong> campagna <strong>del</strong>le famiglie bresciane più in vista.<br />

I primi inse<strong>di</strong>amenti risalgono all’epoca romana. Il territorio <strong>di</strong> Mompiano era<br />

abbinato all’idea <strong>di</strong> salubrità anche per la presenza <strong>di</strong> fonti che attraverso un<br />

acquedotto alimentavano tutta la città e le numerose fontane pubbliche fin dai<br />

tempi <strong>di</strong> re Desiderio, l’ultimo sovrano longobardo. A solcare Mompiano è anche<br />

un canale derivato dal Mella, conosciuto come fiume Celato, ora coperto, che<br />

secondo le ipotesi deve <strong>il</strong> suo nome al fatto <strong>di</strong> scorrere “nascosto” dal vecchio<br />

acquedotto romano, o <strong>di</strong> essere “salato”, a causa <strong>del</strong>l’abbondanza <strong>di</strong> sali minerali<br />

<strong>del</strong>le sue acque.<br />

Destinata a lasciare un segno fu la presenza, nel I secolo d.C., dei monaci benedettini<br />

<strong>del</strong> cenobio <strong>di</strong> San Faustino maggiore, che bonificarono alcuni terreni<br />

paludosi <strong>del</strong>la zona, introducendo la coltura <strong>del</strong>la vite e tracciando i collegamenti<br />

Veduta aerea <strong>del</strong> Parco Castelli<br />

20

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

col colle San Giuseppe (chiamato in origine monte <strong>del</strong> Guas, dal termine longobardo<br />

“gaggio”, che significava bosco dove la popolazione poteva far legna).<br />

Nel Me<strong>di</strong>oevo Mompiano è una <strong>del</strong>le “chiusure” <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, cioè <strong>del</strong>le aree abitate<br />

al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>le mura, ma sottoposte agli statuti citta<strong>di</strong>ni. Nel XV secolo, con<br />

la nuova ripartizione <strong>del</strong> territorio in “quadre”, <strong>il</strong> borgo, sv<strong>il</strong>uppatosi attorno al<br />

fulcro <strong>del</strong>la vita sociale e religiosa rappresentato dalla chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonino,<br />

viene classificato come l’ottava <strong>del</strong>le “quadre” <strong>di</strong> San Faustino.<br />

Sotto la dominazione austriaca, nel 1816 Mompiano <strong>di</strong>venta <strong>Comune</strong> in<strong>di</strong>pendente<br />

da <strong>Brescia</strong>, assorbendo nei suoi confini una vasta area a nord <strong>del</strong>la città,<br />

che andava dal Conicchio alla Maddalena, fino alla Pusterla e a Borgo Trento.<br />

Le cinque contrade che componevano <strong>il</strong> quartiere, la Sant’Antonio, la Fontane,<br />

la Montedenno, la Piazza e l’Ambaraga, furono rette da un’autonoma amministrazione<br />

fino al 1880, quando con regio decreto <strong>il</strong> governo italiano accolse<br />

la richiesta <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> <strong>di</strong> annettere <strong>il</strong> vicino <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Mompiano<br />

insieme agli altri quattro <strong>di</strong> S. Bartolomeo, Fiumicello-Urago, S. Nazzaro-Mella, S.<br />

Alessandro, nonostante le ferme proteste <strong>del</strong>le piccole municipalità, che temevano<br />

la prospettiva <strong>di</strong> essere inglobate.<br />

Nonostante le vicissitu<strong>di</strong>ni storiche, <strong>il</strong> volto più autentico <strong>del</strong> quartiere, che rimarrà<br />

invariato fino ai primi decenni <strong>del</strong> Novecento, è quello <strong>di</strong> una comunità<br />

agreste, impegnata nei campi e nelle vigne, a far legna nei boschi alle pen<strong>di</strong>ci<br />

<strong>del</strong>la Maddalena, o a cavare <strong>il</strong> medolo, la pietra tipica <strong>del</strong>le dorsali locali. Quello<br />

<strong>del</strong> “roncher” e <strong>del</strong> “medoler” sono sempre stati i lavori caratteristici <strong>del</strong> quartiere,<br />

insieme a quello <strong>del</strong>le lavandaie, mestiere tramandato nei secoli, ai bor<strong>di</strong> <strong>del</strong><br />

fiume Celato, fra p<strong>anni</strong> da pulire, spazzole e lisciva.<br />

Con l’annessione a <strong>Brescia</strong> arriveranno anche <strong>il</strong> tram, l’<strong>il</strong>luminazione pubblica<br />

e verranno ampliate le scuole, avviando <strong>il</strong> quartiere verso un lento processo <strong>di</strong><br />

modernizzazione che si compirà nel secondo dopoguerra, con una significativa<br />

trasformazione urbanistica e <strong>il</strong> rapido sv<strong>il</strong>uppo <strong>di</strong> quella che <strong>di</strong>venterà la periferia<br />

nord <strong>del</strong>la città.<br />

Sull’onda <strong>del</strong> boom economico <strong>il</strong> quartiere abbandona <strong>il</strong> suo prof<strong>il</strong>o agreste per<br />

de<strong>di</strong>carsi prevalentemente al settore terziario. Per rispondere al fabbisogno residenziale<br />

e alla popolazione in continua crescita vengono costruiti nuovi alloggi,<br />

fra cui <strong>il</strong> v<strong>il</strong>laggio Valotti negli <strong>anni</strong> Sessanta e <strong>il</strong> quartiere Europa 70 agli inizi<br />

degli <strong>anni</strong> Settanta.<br />

21

Archivio Fototeca storica Spedali Civ<strong>il</strong>i <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Lo sta<strong>di</strong>o Rigamonti era stato inaugurato nel 1959, mentre all’inizio degli <strong>anni</strong><br />

Settanta prendono <strong>il</strong> via le prime lezioni <strong>di</strong> Ingegneria (nel convitto Gerolamo<br />

Em<strong>il</strong>iani <strong>di</strong> Mompiano) e Me<strong>di</strong>cina (nella sede costruita nelle a<strong>di</strong>acenze <strong>del</strong>l’ospedale<br />

Civ<strong>il</strong>e), con la collaborazione <strong>del</strong> Politecnico <strong>di</strong> M<strong>il</strong>ano e <strong>del</strong>le Università <strong>di</strong><br />

M<strong>il</strong>ano e Parma. Bisognerà aspettare fino al 1982 per la nascita ufficiale <strong>del</strong>l’Università<br />

degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, che consoliderà proprio a Mompiano <strong>il</strong> polo me<strong>di</strong>co<br />

e ingegneristico.<br />

Nell’area vicino all’innesto con la via Triumplina sorge <strong>il</strong> quartiere <strong>di</strong> Casazza, nel perimetro<br />

dove un tempo esisteva una cascina, chiamata “casaccia”, che ha dato <strong>il</strong> nome<br />

alla via e poi a tutto l’inse<strong>di</strong>amento urbano.<br />

Agli inizi <strong>del</strong> Novecento la via si chiamava “Strada consorziale <strong>del</strong>la Casazza o cascina<br />

larga” e si estendeva oltre via Triumplina verso Mompiano.<br />

Gli inse<strong>di</strong>amenti più significativi per <strong>il</strong> quartiere si sono sv<strong>il</strong>uppati con gli <strong>anni</strong> Settanta<br />

<strong>del</strong> secolo scorso, a partire dalle case costruite dall’Istituto autonomo case popolari.<br />

1942: la zona non ancora urbanizzata attorno all’Ospedale Civ<strong>il</strong>e<br />

22

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

La storia <strong>del</strong>l’ospedale<br />

L’attuale sede <strong>del</strong>l’ospedale<br />

Civ<strong>il</strong>e viene costruita a partire<br />

dal 1938, con un piano finanziario<br />

<strong>di</strong> 21 m<strong>il</strong>ioni <strong>di</strong> lire e un<br />

innovativo progetto architettonico<br />

“a raggiera”, per farne<br />

un ospedale d’avanguar<strong>di</strong>a.<br />

Il primo reparto viene aperto<br />

nel 1951 e nel 1953 si assiste al trasferimento definitivo <strong>del</strong>le degenze<br />

dalla vecchia sede <strong>del</strong>l’ospedale, nell’area <strong>del</strong> convento <strong>di</strong> San Domenico<br />

nei pressi <strong>di</strong> via Moretto. La scelta <strong>del</strong>l’area <strong>di</strong> Mompiano, che negli <strong>anni</strong><br />

Trenta aveva scatenato un ampio <strong>di</strong>battito (molti criticavano la lontananza<br />

<strong>del</strong> nosocomio dal centro e ritenevano sarebbe stato escluso dalle traiettorie<br />

<strong>del</strong>la crescita urbana), si rivelerà invece strategica: <strong>il</strong> Civ<strong>il</strong>e sarebbe<br />

<strong>di</strong>ventato negli <strong>anni</strong> una <strong>del</strong>le strutture più determinanti per lo sv<strong>il</strong>uppo <strong>di</strong><br />

<strong>Brescia</strong> a nord <strong>del</strong> Cidneo, un risultato favorito anche dalla nascita <strong>del</strong>la<br />

confinante Università degli Stu<strong>di</strong>, nel 1982.<br />

I cantieri per la costruzione <strong>del</strong>l’ospedale e l’ingresso nel 1938<br />

23<br />

Archivio Fototeca storica Spedali Civ<strong>il</strong>i <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>

Archivio Solidarietà Viva<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

V<strong>il</strong>laggio PRealPino<br />

Fino al secondo dopoguerra l’area <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio Prealpino, nel triangolo fra <strong>il</strong> crocevia<br />

per Nave, la chiesa <strong>del</strong>la Stocchetta e <strong>il</strong> Conicchio era un’area <strong>di</strong> aperta<br />

campagna, con vigne e pescheti, punteggiata da qualche cascina.<br />

L’esplosione urbanistica si avrà dal 1958 al 1971, quando le cooperative <strong>del</strong> gruppo<br />

La Famiglia, dall’intuizione <strong>di</strong> padre Ottorino Marcolini, inizieranno a costruire<br />

v<strong>il</strong>lette a schiera, dando vita a un vero e proprio “paese” nella città (<strong>il</strong> V<strong>il</strong>laggio<br />

Prealpino si chiama così dal nome <strong>del</strong>le prime due cooperative che vi hanno costruito),<br />

che verrà gradualmente dotato <strong>di</strong> infrastrutture e servizi.<br />

Inizialmente le strade all’interno <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio non erano asfaltate, i bus non arrivavano<br />

perché <strong>il</strong> capolinea era alla Stocchetta, elementi che rafforzavano la<br />

<strong>di</strong>mensione raccolta e <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione fra le prime famiglie residenti.<br />

Il primo luogo <strong>di</strong> socializzazione <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio furono le scuole elementari, che per<br />

i primi cinque <strong>anni</strong> dopo l’avvio degli inse<strong>di</strong>amenti rappresentarono, con l’am-<br />

Fine <strong>anni</strong> ‘50: si inizia a progettare la costruzione <strong>del</strong> Prealpino<br />

24

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

pio seminterrato <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponevano,<br />

un importante “centro <strong>di</strong> aggregazione”<br />

per la comunità: lì si svolgevano<br />

assemblee pubbliche, si proiettavano<br />

f<strong>il</strong>m per offrire <strong>il</strong> cinema ai più giovani,<br />

venivano messe in scena le comme<strong>di</strong>e<br />

<strong>del</strong>la f<strong>il</strong>odrammatica <strong>di</strong> quartiere.<br />

Nel 1960 viene ultimato l’oratorio,<br />

mentre la chiesa <strong>di</strong> Santa Giulia sarà<br />

terminata nel 1961 (<strong>il</strong> primo parroco<br />

<strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio fu l’in<strong>di</strong>menticato don Nicola Pietragiovanna), cui seguirà, nel 1963,<br />

l’inaugurazione <strong>del</strong>la scuola materna.<br />

Col tempo <strong>il</strong> quartiere è <strong>di</strong>ventato particolarmente vivace, oltre che dal punto<br />

<strong>di</strong> vista associazionistico, anche da quello culturale ed artistico, grazie al Teatro<br />

Santa Giulia, costruito negli <strong>anni</strong> Sessanta con <strong>il</strong> nome <strong>di</strong> Cinema-Teatro Excelsior,<br />

allora tra le sale più gran<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> con 600 posti. Dopo la ristrutturazione, avvenuta<br />

nel 2001, che lo ha reso moderno e funzionale, <strong>il</strong> teatro ha preso <strong>il</strong> nome<br />

<strong>di</strong> Santa Giulia, in onore alla santa <strong>del</strong>la parrocchia, iniziando una intensa attività<br />

<strong>di</strong> proposta cinematografica e teatrale rivolta a tutta la città.<br />

Il primo lotto <strong>del</strong> Prealpino e, in alto, veduta o<strong>di</strong>erna <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio<br />

25<br />

Archivio Solidarietà Viva

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

coSTalUnga - San RoccHino<br />

Nei primi <strong>anni</strong> <strong>del</strong> secolo scorso, quando non era ancora stato costruito<br />

l’ospedale Civ<strong>il</strong>e, l’area dove oggi sorge <strong>il</strong> quartiere - che va dalle pen<strong>di</strong>ci<br />

<strong>del</strong>la Maddalena verso occidente, confinando con i Ronchi <strong>di</strong>etro San Gottardo<br />

- era scarsamente abitata, ed era piuttosto un luogo <strong>di</strong> svago extraurbano,<br />

meta <strong>di</strong> gite e sito apprezzato dai raccoglitori <strong>di</strong> funghi.<br />

Il nome originario <strong>di</strong> Costalunga pare fosse “Cogolo”, da cogol, che in<br />

<strong>di</strong>aletto significa sasso, probab<strong>il</strong>mente per evocare la presenza <strong>di</strong> cave <strong>di</strong><br />

pietra nella zona. San Rocchino prende invece <strong>il</strong> nome dalla piccola chiesa<br />

costruita nel Seicento nella zona e de<strong>di</strong>cata al santo, che era protettore<br />

degli appestati e che richiamava la presenza nelle vicinanze <strong>del</strong> lazzaretto<br />

che accoglieva i malati.<br />

Nel Seicento l’area faceva parte <strong>del</strong>la seconda “quadra” <strong>di</strong> San Faustino,<br />

secondo l’organizzazione amministrativa data allora alla città. Successivamente,<br />

alle originarie case sparse <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni nel Settecento si aggiunsero<br />

v<strong>il</strong>le patrizie, poste negli scorci più panoramici ed estese anche al tratto<br />

chiamato Ponte Alto (nell’area occupata oggi da piazzale Golgi) dal ponte<br />

che consentiva <strong>di</strong> attraversare <strong>il</strong> fiume Celato.<br />

Per l’urbanizzazione <strong>del</strong>la zona bisognerà attendere <strong>il</strong> secondo dopoguerra<br />

e gli <strong>anni</strong> Sessanta, che daranno <strong>il</strong> via al boom ed<strong>il</strong>izio, con la costruzione,<br />

fra gli altri, anche <strong>di</strong> un v<strong>il</strong>laggio Marcolini nel 1964.<br />

26

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

27

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Esterno <strong>del</strong> Museo <strong>del</strong> ferro a San Bartolomeo 28<br />

Archivio Serino

Capitolo 2<br />

A spasso per la Nord<br />

i MUSei<br />

2. A SPASSO PER LA NORD<br />

Il Museo <strong>del</strong> Ferro<br />

Il Museo <strong>del</strong> Ferro – La fucina <strong>di</strong> San Bartolomeo, inaugurato nel 2001, offre un<br />

suggestivo colpo d’occhio su come dovevano essere un tempo <strong>il</strong> lavoro e i trucchi<br />

<strong>del</strong>la sapienza artigiana e industriale. Ambientato nei locali dove nel corso dei<br />

secoli si è sv<strong>il</strong>uppata una fucina da ferro con un laboratorio <strong>di</strong> molatura, in via <strong>del</strong><br />

Manestro 107/111, <strong>il</strong> polo espositivo nasce da un progetto <strong>di</strong> recupero e musealizzazione<br />

pensato per raccontare una parte importante <strong>del</strong>la storia economica e<br />

sociale bresciana attraverso oggetti d’uso comune e attrezzi da lavoro che si sono<br />

conservati nel tempo.<br />

Fulcro <strong>del</strong> percorso espositivo è <strong>il</strong> maglio (conservatosi dagli <strong>anni</strong> Ottanta <strong>del</strong> secolo<br />

scorso), <strong>il</strong> <strong>di</strong>spositivo meccanico per battere i metalli che funzionava come un<br />

grande martello, e con la sua cadenza regolare scan<strong>di</strong>va i tempi <strong>del</strong> lavoro.<br />

Nel percorso viene <strong>il</strong>lustrato anche <strong>il</strong> funzionamento <strong>del</strong>la ruota idraulica che grazie<br />

alla canalizzazione esterna <strong>del</strong>le acque procurava l’energia per la fucina. Tutte<br />

le fasi <strong>di</strong> lavorazione <strong>del</strong> metallo sono documentate nei dettagli, come nell’opificio<br />

<strong>di</strong> molatura che conserva ancora forgia, mole e attrezzi per la realizzazione degli<br />

oggetti in ferro, e nelle <strong>di</strong>verse sezioni <strong>del</strong>la fucina.<br />

Percorsi <strong>di</strong>dattici mirati sono stati sv<strong>il</strong>uppati per ragazzi e scolaresche. Lo spazio<br />

espositivo <strong>di</strong> San Bartolomeo rappresenta <strong>il</strong> polo iniziale <strong>del</strong> futuro Museo <strong>del</strong>l’Industria<br />

e <strong>del</strong> Lavoro “E. Battisti” <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, ed è stato promosso dalla Fondazione<br />

Civ<strong>il</strong>tà <strong>Brescia</strong>na.<br />

Il Museo civico <strong>di</strong> Scienze naturali<br />

Il museo cura le attività <strong>di</strong> conservazione e ricerca scientifica e propone percorsi<br />

<strong>di</strong>dattici per <strong>di</strong>ffondere attraverso le proprie collezioni la cultura naturalistica.<br />

Nelle sale espositive <strong>del</strong>la sede <strong>di</strong> via Ozanam 4 vengono <strong>il</strong>lustrate le tematiche<br />

relative alle scienze naturali, fra cui botanica, geologia e zoologia. Il servizio gesti-<br />

29

Archivio Serino<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

sce anche la Civica Specola Cidnea, per promuovere la <strong>di</strong>vulgazione <strong>del</strong>l’astronomia,<br />

<strong>del</strong>l’astrofisica e geografia astronomica.<br />

Le attività scientifiche condotte dai ricercatori sono orientate alla conoscenza <strong>del</strong><br />

territorio locale e alla sua valorizzazione, per contribuire alla ricerca, acquisizione e<br />

conservazione <strong>di</strong> reperti e testimonianze <strong>del</strong>l’ambiente naturale. Attorno al museo<br />

gravitano anche le attività promosse dalle associazioni naturalistiche e dai gruppi<br />

scientifici locali.<br />

All’interno <strong>del</strong> museo è aperta una biblioteca specializzata, che fa parte <strong>del</strong> sistema<br />

bibliotecario urbano e raccoglie volumi relativi a <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> carattere scientifico e<br />

naturalistico, in particolare quelle astronomiche, biologiche, geologiche e preistoriche.<br />

Il fondo <strong>del</strong>la biblioteca, costituito da oltre 100 m<strong>il</strong>a documenti, è composto da monografie,<br />

perio<strong>di</strong>ci, estratti, materiali multime<strong>di</strong>ali, carte geografiche e documenti.<br />

Il percorso espositivo all’interno <strong>del</strong> Museo <strong>del</strong> ferro<br />

<strong>30</strong>

le cHieSe<br />

Parrocchia<br />

<strong>di</strong> San Bartolomeo,<br />

ex Parrocchiale<br />

Nell’antica parrocchia è da<br />

vedere <strong>il</strong> <strong>di</strong>pinto murale conservato<br />

presso l’altare laterale<br />

sinistro, che raffigura la<br />

Madonna con Gesù Bambino<br />

in trono ed è risalente al XV<br />

secolo. Di pregiata fattura è<br />

anche l’altare maggiore con<br />

marmi policromi, <strong>del</strong> 1708,<br />

mentre <strong>il</strong> presbiterio vale una<br />

visita per osservare i <strong>di</strong>pinti<br />

murali <strong>di</strong> Pietro Scalvini, risalenti<br />

al 1739.<br />

2. A SPASSO PER LA NORD<br />

San Bartolomeo, <strong>il</strong> campan<strong>il</strong>e <strong>del</strong>la vecchia parrocchiale<br />

Parrocchia <strong>di</strong> Cristo Re<br />

Nel cuore <strong>di</strong> Borgo Trento la chiesa, dalle architetture armoniche, vanta numerose<br />

opere <strong>del</strong> pittore Vittorio Trainini <strong>di</strong> Mompiano, in particolare la Pala <strong>del</strong>l’altare<br />

maggiore con Cristo Re in trono e San Pietro Apostolo (<strong>del</strong> 1927), e la decorazione<br />

<strong>del</strong>la volta, risalente al 1934-36, con <strong>il</strong> Giu<strong>di</strong>zio Universale.<br />

Vale una visita anche <strong>il</strong> presbiterio, dove è conservata un’opera <strong>di</strong> Palma <strong>il</strong> giovane,<br />

<strong>del</strong> secolo XVII, raffigurante Sant’Antonio abate. All’ingresso <strong>il</strong> visitatore<br />

attento riconoscerà sulla parete sinistra la Madonna con Gesù Bambino e Santi <strong>di</strong><br />

Pietro Ricchi (1640-1660).<br />

Per chi apprezza <strong>il</strong> lavoro <strong>di</strong> cesello e le pietre preziose, alla chiesa <strong>di</strong> Santa<br />

Maria <strong>del</strong>le Grazzine si può ammirare l’altare con marmi intarsiati, madreper-<br />

31<br />

Archivio Serino

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

la e lapislazzuli risalente al XVII secolo e conservato nel presbiterio.<br />

Notevole anche <strong>il</strong> <strong>di</strong>pinto murale, che data attorno agli <strong>anni</strong> 1500-1524, e raffigura<br />

la Madonna con Gesù Bambino in trono.<br />

Chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonino<br />

<strong>del</strong>la parrocchia <strong>di</strong> San Gaudenzio a Mompiano<br />

L’antica parrocchiale risale alla fine <strong>del</strong> Trecento ed è intitolata a Sant’Antonino,<br />

soldato romano martire e patrono <strong>di</strong> Piacenza. Qui veniva officiato in tempi antichi<br />

<strong>il</strong> culto religioso per i residenti <strong>del</strong> quartiere. Ancora oggi si possono ammirare<br />

notevoli opere realizzate nel corso dei secoli, secondo <strong>il</strong> gusto <strong>del</strong> tempo: l’Altare<br />

dei Santi, <strong>di</strong> Giulio Vannucci, risalente al XVII secolo, con la Pala <strong>di</strong> Sant’Antonio<br />

da Padova con Santi; la Pala <strong>del</strong>l’altare maggiore, <strong>del</strong> XVI secolo, che raffigura la<br />

Madonna con Gesù Bambino e Santi, e l’Altare <strong>del</strong> Rosario, <strong>del</strong> XVII secolo, con i<br />

Misteri <strong>del</strong> Rosario.<br />

Sempre nella “Mompiano vecchia” si trova la chiesa <strong>di</strong> Santa Maria, risalente<br />

al Settecento e costruita su una precedente cappella. Alle pareti resta ancora un<br />

particolare <strong>di</strong>pinto murale, <strong>del</strong> secolo XVII, che raffigura Cristo Deriso. Significativo<br />

anche l’altare maggiore, <strong>di</strong> Francesco Pialorsi, dei secoli XVII-XVIII, con una<br />

notevole soasa lignea.<br />

Suggestiva e ricca <strong>di</strong> storia è la chiesetta <strong>di</strong> San Bernardo in Costalunga,<br />

risalente al XV secolo, poi ricostruita nel 1825. Da osservare, nell’abside, la pala <strong>di</strong><br />

fine Settecento raffigurante San Bernardo e la Madonna addolorata.<br />

A San Rocchino, nella parrocchia <strong>del</strong>la SS. Trinità, fra le particolarità da<br />

vedere si segnalano una pregiata scultura, nella forma <strong>di</strong> bassor<strong>il</strong>ievo, <strong>del</strong> 1600-<br />

1610, che ha per soggetto la Madonna con Gesù Bambino e San Giov<strong>anni</strong>no.<br />

La Pala <strong>del</strong>l’altare maggiore è datab<strong>il</strong>e invece al XVI secolo (1550-1574) e raffigura<br />

la Madonna con Bambino e Santi.<br />

32

i PaRcHi<br />

2. A SPASSO PER LA NORD<br />

A Mompiano <strong>il</strong> parco Castelli, nei pressi <strong>del</strong>l’area collinare rappresenta un<br />

polmone verde <strong>di</strong> richiamo per l’intera città, con i suoi 48.581 metri quadrati <strong>di</strong><br />

superficie, dotati <strong>di</strong> aree gioco per bambini, pergolati, uno spazio de<strong>di</strong>cato all’attività<br />

motoria dei cani e le attrezzature sportive per praticare la pallacanestro o<br />

giocare a bocce. L’arena interna <strong>di</strong>venta d’estate sede <strong>di</strong> spettacoli e proiezioni<br />

cinematografiche.<br />

Più a nord, al v<strong>il</strong>laggio Prealpino si trova <strong>il</strong> parco Belvedere, che si estende per<br />

circa 10 m<strong>il</strong>a metri quadrati impreziositi da essenze arboree stagionali, betulle e<br />

un f<strong>il</strong>are alberato. Il parco è dotato <strong>di</strong> un’area giochi per bambini, una piastra polifunzionale,<br />

un percorso salute e attrezzature per calcetto, pallacanestro e bocce.<br />

I giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> via Casazza, dopo <strong>il</strong> ri<strong>di</strong>segno complessivo con rinnovo <strong>di</strong> pavimentazione<br />

e arre<strong>di</strong>, sono oggi un luogo <strong>di</strong> aggregazione <strong>di</strong> riferimento per <strong>il</strong><br />

Il Parco Castelli a Mompiano<br />

33

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

quartiere, con spazi ver<strong>di</strong> per oltre 13 m<strong>il</strong>a metri quadrati, arricchiti da aree gioco<br />

per i più piccoli, pergolati per garantirne la funzionalità in tutte le stagioni e attrezzature<br />

per la pallacanestro.<br />

I giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> via <strong>del</strong> Sebino sono <strong>il</strong> simbolo <strong>del</strong> volto nuovo <strong>del</strong> quartiere, che<br />

ha conosciuto una r<strong>il</strong>evante crescita residenziale nelle aree un tempo a vocazione<br />

industriale.<br />

I giar<strong>di</strong>ni, che si estendono su una superficie <strong>di</strong> 9.252 metri quadrati, sono <strong>di</strong>ventati<br />

un luogo <strong>di</strong> ritrovo per i residenti, grazie anche a spazi gioco e all’area per<br />

l’attività motoria dei cani.<br />

Gli spazi ver<strong>di</strong> più recenti <strong>di</strong> cui può <strong>di</strong>sporre <strong>il</strong> territorio <strong>del</strong>la Nord sono <strong>il</strong> parco<br />

<strong>di</strong> Campo Marte, a Sant’Eustacchio, acquisito dal <strong>Comune</strong> nel 2007, con una<br />

superficie <strong>di</strong> quasi 39 m<strong>il</strong>a metri quadrati.<br />

La sistemazione definitiva <strong>del</strong>l’area – già aperta al pubblico – verrà <strong>del</strong>ineata<br />

attraverso un percorso <strong>di</strong> progettazione partecipata con Circoscrizione e realtà<br />

<strong>di</strong> quartiere.<br />

I giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> Campo Marte<br />

34

2. A SPASSO PER LA NORD<br />

Nella rete <strong>del</strong> verde comunale è entrata a far parte anche l’ex Polveriera <strong>di</strong><br />

Mompiano (già deposito <strong>di</strong> munizioni <strong>di</strong> Valpersane), che con i suoi 146.510<br />

metri quadrati estesi su una vasta area collinare rappresenta una vera e propria<br />

oasi ecologica, ora in corso <strong>di</strong> recupero e valorizzazione per essere fruita<br />

dall’intera citta<strong>di</strong>nanza.<br />

La Valle <strong>di</strong> Mompiano, <strong>il</strong> colle <strong>di</strong> San Giuseppe, i Ronchi e la Maddalena fanno<br />

parte <strong>del</strong> Parco <strong>del</strong>le Colline, uno spazio naturale costituito da riserve<br />

ambientali <strong>di</strong> grande interesse e rarità dal punto <strong>di</strong> vista geologico e <strong>del</strong>la<br />

vegetazione.<br />

L’area si estende oltre i confini citta<strong>di</strong>ni e, insieme a <strong>Brescia</strong>, coinvolge i Comuni<br />

<strong>di</strong> Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rodengo Saiano. Grazie a interventi <strong>di</strong> recupero<br />

degli accessi e ai sentieri <strong>di</strong>dattici <strong>il</strong> Parco offre l’occasione per sperimentare<br />

un rapporto più stretto fra città e verde, fra uomo e natura.<br />

Ingresso <strong>del</strong>l’ex Polveriera <strong>di</strong> Mompiano<br />

35

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

RealTà <strong>del</strong> TeRRiToRio<br />

La Nikolajewka<br />

Era <strong>il</strong> 1978 quando un gruppo <strong>di</strong> persone generose e volenterose decisero<br />

<strong>di</strong> supplire alla mancanza <strong>di</strong> strutture assistenziali rivolte a giovani spastici e<br />

miodostrofici, dando vita alla scuola <strong>di</strong> mestieri “Nikolajewka”, per cercare <strong>di</strong><br />

fornire ai ragazzi, altrimenti abbandonati a sé stessi ed alle loro famiglie, le<br />

capacità per inserirsi professionalmente e socialmente.<br />

Grazie, quin<strong>di</strong>, all’impegno <strong>di</strong> queste persone e <strong>del</strong> padre f<strong>il</strong>ippino Giacomo<br />

Capretti, che fu l’anima <strong>del</strong> movimento, la scuola trovò sede provvisoria al<br />

centro “Federico Palazzoli”, dove già operava un consorzio sorto due <strong>anni</strong> prima.<br />

L’assorbimento <strong>del</strong> Centro da parte <strong>del</strong>la Ussl 41, a seguito <strong>del</strong>la riforma<br />

sanitaria, portò in breve tempo all’in<strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>ità dei locali ut<strong>il</strong>izzati dalla scuola,<br />

alla quale, tuttavia, vennero incontro, con la consueta generosità gli alpini<br />

<strong>di</strong> tutta la provincia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, che si rimboccarono le maniche ed in 20.000,<br />

con settantam<strong>il</strong>a ore <strong>di</strong> lavoro, costruirono l’e<strong>di</strong>ficio, in titolando la scuola a<br />

“Nikolajewka”, in imperituro ricordo <strong>del</strong>le migliaia <strong>di</strong> ragazzi che persero la<br />

vita in Russia.<br />

Furono circa <strong>30</strong>0 m<strong>il</strong>ioni quelli che gli alpini riuscirono a raccogliere grazie<br />

ad innumerevoli iniziative, 495 quelli messi in campo dalla Cariplo, 495 quelli<br />

offerti dai bresciani me<strong>di</strong>ante offerte private o partecipando ad una sottoscrizione<br />

<strong>del</strong> Giornale <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />

Spesso gli Alpini giungevano sul cantiere con i loro attrezzi personali, per lavorare<br />

dalle sei <strong>del</strong> mattino alle nove <strong>del</strong>la sera, sette giorni su sette <strong>di</strong> ogni settimana,<br />

anche per tutta l’estate. L’obiettivo era <strong>di</strong> finire la costruzione <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio<br />

entro la data <strong>del</strong> quarantesimo <strong>anni</strong>versario <strong>del</strong>la battaglia <strong>di</strong> Nikolajewka,<br />

ma nel gennaio <strong>del</strong> 1983 solo una parte <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio sarebbe stata ultimata.<br />

Per l’immensa de<strong>di</strong>zione, gli Alpini bresciani ricevettero, in quel 1982, <strong>il</strong> Premio<br />

Fraternità, istituito in <strong>Brescia</strong> a ricordo <strong>del</strong> giornalista Bruno Marini.<br />

36

Scuola Au<strong>di</strong>ofonetica Mompiano<br />

2. A SPASSO PER LA NORD<br />

Nel primo ventennio <strong>del</strong> secolo scorso, esattamente nel 1919, le suore Canossiane<br />

trasferirono nella loro casa <strong>di</strong> via S. Antonio, a Mompiano, la scuola <strong>di</strong><br />

sordomute già attiva da una sessantina d’<strong>anni</strong> dalla loro casa in città.<br />

L’attività <strong>del</strong>le Figlie <strong>del</strong>la carità in questo campo fu molto producente tanto è<br />

che con <strong>il</strong> tempo si decisero a passare dal sistema mimico ad <strong>il</strong> metodo orale,<br />

meno fac<strong>il</strong>e da ut<strong>il</strong>izzare ma più red<strong>di</strong>tizio dal punto <strong>di</strong> vista dei risultati.<br />

All’interno <strong>del</strong>la scuola, inoltre, venne introdotta la psicomotricità per au<strong>di</strong>olesi<br />

e si aprirono le iscrizioni, anche, per i maschi.<br />

Passo fondamentale, inoltre, fu quello <strong>di</strong> affiancare ai ragazzi svantaggiati quelli<br />

normali come quello <strong>di</strong> destinare parte <strong>del</strong>la scuola alle materne, all’interno<br />

<strong>del</strong>la quale vengono introdotti bambini i<strong>di</strong> età inferiore ai tre <strong>anni</strong>, proprio<br />

perché i risultati maggiori si possono ottenere in giovane età.<br />

37

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

le PaRRoccHie <strong>del</strong>la ciRcoScRizione noRd<br />

San Bartolomeo<br />

Via Gabbiane, 8 - 25128 <strong>Brescia</strong><br />

Parroco: Don Angelo Cretti<br />

tel. 0<strong>30</strong> 2002438 - fax. 0<strong>30</strong> 2002438<br />

Cristo Re<br />

(Borgo Trento)<br />

Via Fabio F<strong>il</strong>zi, 3 - 25128 <strong>Brescia</strong><br />

Parroco: Don Umberto Dell’Aversana<br />

tel. casa 0<strong>30</strong> 3700600<br />

tel. oratorio 0<strong>30</strong> <strong>30</strong>2427<br />