Museo Cidra.pdf - INSMLI

Museo Cidra.pdf - INSMLI

Museo Cidra.pdf - INSMLI

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

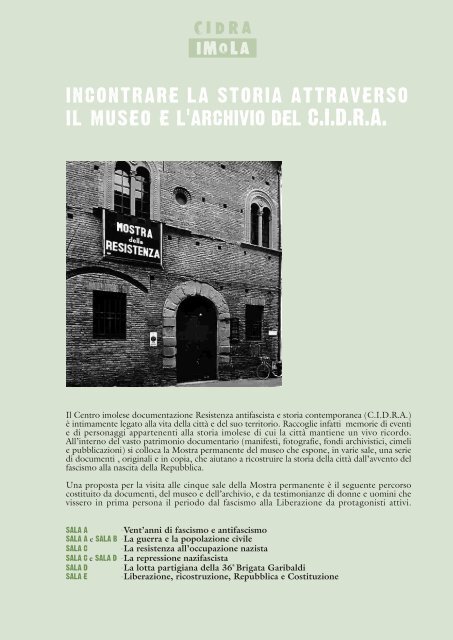

incontrare la storia attraverso<br />

il museo e l’archivio del C.I.D.R.A.<br />

Il Centro imolese documentazione Resistenza antifascista e storia contemporanea (C.I.D.R.A.)<br />

è intimamente legato alla vita della città e del suo territorio. Raccoglie infatti memorie di eventi<br />

e di personaggi appartenenti alla storia imolese di cui la città mantiene un vivo ricordo.<br />

All’interno del vasto patrimonio documentario (manifesti, fotografie, fondi archivistici, cimeli<br />

e pubblicazioni) si colloca la Mostra permanente del museo che espone, in varie sale, una serie<br />

di documenti , originali e in copia, che aiutano a ricostruire la storia della città dall’avvento del<br />

fascismo alla nascita della Repubblica.<br />

Una proposta per la visita alle cinque sale della Mostra permanente è il seguente percorso<br />

costituito da documenti, del museo e dell’archivio, e da testimonianze di donne e uomini che<br />

vissero in prima persona il periodo dal fascismo alla Liberazione da protagonisti attivi.<br />

SALA A -Vent’anni di fascismo e antifascismo<br />

SALA A e SALA B -La guerra e la popolazione civile<br />

SALA C -La resistenza all’occupazione nazista<br />

SALA C e SALA D -La repressione nazifascista<br />

SALA D -La lotta partigiana della 36 a Brigata Garibaldi<br />

SALA E -Liberazione, ricostruzione, Repubblica e Costituzione

Pag. 4 “incontrare la storia...”<br />

vent’anni di fascismo e di antifascismo<br />

A<br />

sala A<br />

Durante la prima guerra mondiale e nell’immediato<br />

dopoguerra le condizioni di<br />

vita della popolazione italiana peggiorarono,<br />

perciò, subito dopo la fine del<br />

primo conflitto mondiale, ci furono scioperi<br />

e proteste di operai e contadini che<br />

chiedevano lavoro e aumenti salariali.<br />

Inoltre i partiti di massa, quello socialista<br />

e quello cattolico, ottennero molti voti<br />

alle elezioni; ciò spaventò l’alta borghesia<br />

industriale e agraria che utilizzò il movimento<br />

fascista, fondato da Benito Mussolini,<br />

per intimorire gli esponenti delle<br />

organizzazioni socialiste e tutti coloro<br />

che organizzavano scioperi e manifestazioni:<br />

le squadre fasciste distruggevano<br />

le sedi dei giornali, delle cooperative e<br />

dei sindacati malmenando e creando un<br />

clima di terrore.<br />

Dopo la marcia su Roma del 28 ottobre<br />

1922 e soprattutto dopo le elezioni del<br />

1924 il fascismo si rafforzò e riuscì a<br />

istituire, in breve tempo, un regime dittatoriale<br />

in cui cessò ogni libertà: fu<br />

soppressa la libertà di stampa, i partiti e<br />

i sindacati furono sciolti, gli scioperi<br />

proibiti.<br />

Dopo l’assassinio del deputato Giacomo<br />

Matteotti , avvenuto nel 1924, il fascismo<br />

accentuò il suo carattere dittatoriale con<br />

nuove norme punitive che estendevano<br />

le categorie dei reati politici e già a partire<br />

dal 1927 iniziò ad operare l’OVRA (Organizzazione<br />

di vigilanza e repressione<br />

dell’antifascismo), un polizia che controllava<br />

l’intero territorio nazionale fiancheggiata<br />

da una rete di informatori e spie.<br />

Inoltre il Tribunale speciale per la difesa<br />

dello stato puniva con la pena di morte<br />

coloro che avevano attentato alla vita di<br />

Mussolini e dei regnanti e condannava a<br />

pene detentive da uno a trent’ anni chi<br />

veniva accusato di attività politica antifascista.<br />

Durante il fascismo, le organizzazioni<br />

politiche più impegnate nell’attività cospirativa<br />

contro il regime furono il Partito<br />

comunista, l’organizzazione liberalsocialista<br />

Giustizia e Libertà, il Partito<br />

socialista e gli anarchici. Conseguentemente<br />

furono quelli che pagarono un<br />

prezzo più alto in termini di militanti<br />

arrestati.<br />

In Italia fra il 1926 e il 1943, furono<br />

deferiti al Tribunale speciale 15806 antifascisti<br />

(fra cui 891 donne), 12330 (145<br />

erano donne) furono quelli inviati in<br />

luoghi lontano da casa, al confino.<br />

Alcuni scelsero l’esilio come gli imolesi<br />

Anselmo e Andrea Marabini, alcuni furono<br />

condannati a morte o morirono in<br />

carcere come Antonio Gramsci.<br />

A Imola il Tribunale speciale inflisse 84<br />

condanne per complessivi 475 anni di<br />

carcere, inviò al confino 110 oppositori,<br />

per un totale di 484 anni, ne obbligò<br />

all’esilio forzato 55 e oltre 200 furono i<br />

sorvegliati e diffidati.<br />

Il governo fascista ebbe l’appoggio della<br />

borghesia agraria e industriale e delle<br />

gerarchie della Chiesa cattolica con cui<br />

stabilì un accordo, i Patti lateranensi del<br />

1929. Venne attuata anche una forte<br />

propaganda grazie alla scuola, alla stampa,<br />

al cinema, ai manifesti pubblicitari e agli<br />

slogan esposti nei luoghi pubblici, sportivi<br />

e di lavoro. Anche la costruzione di<br />

edifici celebrativi di forte impatto urbanistico,<br />

per la loro centrale collocazione<br />

e per le grandi dimensioni, contribuì ad<br />

accrescere il consenso.

la VIOLENZA FASCISTA<br />

vent’anni di fascismo e di antifascismo<br />

Sede sindacale devastata dalle squadre fasciste, Castel San Pietro 1921<br />

Sfilata di camicie nere, Ravenna 10 settembre 1921<br />

Pag. 5

Pag. 6<br />

vent’anni di fascismo e di antifascismo<br />

la PERSECUZIONE degli OPPOSITORI<br />

Confinati italiani (fra tra cui alcuni imolesi) e libici, Ustica 1928<br />

Il governo fascista avviò, dal 1922 fino agli<br />

anni Trenta, la riconquista della Libia, dove il<br />

governo coloniale italiano controllava solo<br />

alcune zone costiere. La riconquista fu frenata<br />

dalla forte opposizione delle popolazioni locali.<br />

La repressione fascista fu durissima. Intere tribù<br />

vennero deportate, i capi della guerriglia uccisi,<br />

incarcerati o mandati al confino. Inoltre, in<br />

mezzo al deserto, si costruirono campi di<br />

concentramento in cui furono inviati più di<br />

80.000 nomadi, privati della libertà mentre le<br />

loro terre venivano assegnate ai coloni italiani.

vent’anni di fascismo e di antifascismo<br />

Confinati in posa per la foto scattata in occasione della visita collettiva dei familiari (fra questi<br />

alcuni imolesi), Ustica 1927<br />

Testimonianza di Nella Baroncini.<br />

Condannata a 10 anni fra carcere e confino,<br />

viene arrestata nel 1932 e inviata, prima nell’interno,<br />

poi all’isola di Ponza. Sconta 18 mesi<br />

di carcere a Poggioreale a seguito di agitazioni<br />

promosse assieme ad altre donne confinate. A<br />

Ponza sposa l’antifascista Antonio Cicalini.<br />

Fui inviata al confino, prima nell’interno,<br />

poi all’isola di Ponza dove, specialmente<br />

attorno agli anni 1933 e ’34 la repressione<br />

fascista fu particolarmente dura.<br />

La nostra vita all’isola era intensa. Avevamo<br />

organizzato una biblioteca nonostante ci<br />

venissero bloccate continuamente le richieste<br />

d’acquisto e addirittura negato di ottenere<br />

in dono libri, riviste e giornali. Avevamo<br />

però alcune copie di un libro in normale<br />

circolazione: “La carta dei diritti” dove<br />

erano trattati tutti i paesi del mondo. Vi<br />

era riportato per intero il Manifesto del<br />

Partito Comunista e noi studiavamo lì sopra.<br />

Facevamo anche dello sport per mantenere<br />

oltre alla mente anche il corpo in buona<br />

salute fisica.<br />

-Sai? Avevamo fatto anche una squadra di<br />

calcio!-<br />

-E ci giocavi anche tu?-<br />

-Certamente, ed ero anche brava!-<br />

Mi rispondeva<br />

-Un anno ci mettemmo a coltivare fiori.<br />

All’epoca della fioritura uno dei nostri compagni<br />

si ammalò di TBC, peggiorò.<br />

Pensammo: -muore lontano da casa. Almeno<br />

avrà i fiori sulla bara!-<br />

Fortuna volle che il compagno tornasse in<br />

buona salute, così, oltre lui, furono salvi<br />

anche i fiori!<br />

Pag. 7

Pag. 8 vent’anni di fascismo e di antifascismo<br />

la PROPAGANDA FASCISTA: l’ EDUCAZIONE dei GIOVANI<br />

e delle Donne<br />

I giovani della GIL passati in rassegna dalle gerarchie fasciste, Imola<br />

Milizia e donne fasciste, Imola<br />

Il governo fascista cercò di controllare l’educazione<br />

dei giovani: nelle scuole veniva insegnata<br />

la dottrina fascista e gli insegnanti dovevano<br />

avere la tessera del partito.<br />

Per educare la gioventù agli ideali fascisti venne<br />

creata l’ Opera nazionale balilla. Nelle scuole<br />

vennero introdotte nuove materie di insegnamento<br />

come la cultura militare, inoltre grande<br />

importanza venne data alle competizioni culturali<br />

e ai saggi ginnici e sportivi L’educazione<br />

insomma doveva preparare i ragazzi e le ragazze<br />

all’inserimento nei quadri del regime.<br />

Il fascismo contribuì a render più visibili le<br />

donne nella sfera pubblica (nel 1939 erano<br />

iscritte ai fasci femminili 774000 donne). Ma<br />

l’inquadramento femminile nelle organizzazioni<br />

di massa non escludeva i consueti ruoli femminili<br />

di sposa, madre e sorella che dal fascismo<br />

furono fortemente esaltati

vent’anni di fascismo e di antifascismo<br />

la PROPAGANDA FASCISTA: gli SLOGAN<br />

Scritta posta sulla facciata di palazzo Sersanti, Imola, anni ‘30<br />

Slogan sul muro del reparto collaudo proiettili dello stabilimento Cogne, Imola 1942<br />

Pag. 9

Pag. 10<br />

vent’anni di fascismo e di antifascismo<br />

la PROPAGANDA FASCISTA: le Opere del REGIME<br />

Sventramento del centro della città, Imola 1932-38<br />

L’ abbattimento delle vecchie<br />

case che si affacciavano sulla via<br />

Emilia e dell’ ottocentesco<br />

“Verziere” venne effettuato per<br />

avere un vasto spazio urbano<br />

in cui edificare l’angolare casa<br />

del fascio, la galleria e il nuovo<br />

centro cittadino.<br />

Il regime fascista mirò a rinnovare<br />

le città per motivi di prestigio<br />

con grandi edifici pubblici.<br />

La maggioranza di questi<br />

interventi modificò profondamente,<br />

in tutta l’Italia, l’aspetto<br />

dei centri urbani senza tenere<br />

conto della loro storia e del<br />

loro patrimonio artistico e culturale<br />

preesistente.<br />

Casa del Fascio vista dall’alto dal<br />

lato di via XX settembre, Imola<br />

1940

le OPERE del REGIME<br />

vent’anni di fascismo e di antifascismo<br />

Monumento ai caduti della prima guerra mondiale inaugurato a Imola da Vittorio Emanuele<br />

III il 13 giugno 1928<br />

Al termine della prima guerra mondiale, di<br />

fronte all’elevatissimo numero di vittime, si<br />

impose in tutta Europa la necessità di alleviare<br />

il senso di privazione ed il dolore provocati da<br />

quelle morti. A questo bisogno si rispose elaborando<br />

un vasto e capillare sistema commemorativo:<br />

sacrari, musei della guerra, monumenti<br />

ai caduti. Questi emblemi della memoria<br />

collettiva trasmettevano grande forza, coraggio<br />

ed eroismo e favorivano nuovi miti: i caduti,<br />

la patria, la vittoria.<br />

L’azione patriottico-propagandistica del mito<br />

della guerra trovò un aperto sostegno nel<br />

regime fascista che nella guerra collocava l’evento<br />

fondante e legittimante del suo potere.<br />

Pag. 11

Pag. 12 “incontrare la storia...”<br />

La guerra e la popolazione civile<br />

A<br />

b<br />

sala A<br />

Nel 1939 la Germania nazista invase la<br />

Polonia, ciò provocò lo scoppio della<br />

seconda guerra mondiale perché Francia<br />

e Inghilterra dichiararono guerra alla<br />

Germania. La guerra si estese poi a quasi<br />

tutta l’Europa e anche agli altri continenti.<br />

Il governo fascista dichiarò guerra alla<br />

Francia l’anno dopo, così anche l’Italia<br />

entrò in guerra a fianco della Germania<br />

nazista.<br />

A causa della guerra la popolazione iniziò<br />

a subire restrizioni e razionamento dei<br />

viveri e dei generi di prima necessità che<br />

venivano distribuiti con le carte annonarie.<br />

Inoltre venivano requisiti oggetti di rame,<br />

stagno e bronzo per produrre munizioni<br />

e oro, con la raccolta delle fedi nuziali,<br />

per finanziare le spedizioni militari.<br />

Con il prolungarsi della guerra, soprattutto<br />

dopo il 1943, le scorte si ridussero,<br />

così la popolazione, dopo aver fatto lunghe<br />

file per ottenere i generi di prima<br />

necessità, si trovava a dover far ricorso<br />

alla borsa nera per acquistare nelle campagne<br />

prodotti alimentari ormai introvabili<br />

nelle città.<br />

Nel 1943 i soldati anglo americani sbarcarono<br />

in Sicilia e perciò fra il 1943 e il<br />

1945 si combatté anche in Italia. Il<br />

governo fascista fu sostituito da un nuovo<br />

governo presieduto da maresciallo Badoglio<br />

e Mussolini fu imprigionato per<br />

ordine del re Vittorio Emanele III.<br />

Il 27 luglio la popolazione imolese, come<br />

quella di molte città italiane, festeggia in<br />

piazza la fine del fascismo, ma la liberazione<br />

dell’Italia dal dominio nazifascista<br />

si rivelò lunga, faticosa e molto sanguinosa.<br />

Per dare una apparenza di legalità al loro<br />

dominio in Italia i tedeschi liberarono<br />

Mussolini e lo misero a capo dello stato<br />

che prese il nome di Repubblica sociale<br />

Italiana o Repubblica di Salò dal nome<br />

della città sul lago di Garda in cui aveva<br />

sede il governo nazifascista dell’Italia<br />

settentrionale.<br />

sala b<br />

Dal settembre 1943 all’aprile 1945 l’Italia<br />

si trovò divisa in due zone. Una controllata<br />

dagli alleati, al sud sotto il governo<br />

monarchico, l’altra controllata dai nazisti.<br />

Il confine fra le due zone si spostò continuamente<br />

verso nord man mano che<br />

gli alleati avanzavano. Ma ci vollero quasi<br />

due anni perché tutta l’Italia fosse liberata!<br />

Dal 1943 al 1945 la guerra entrò prepotentemente<br />

nella vita degli italiani anche<br />

perché le forze alleate, per agevolare<br />

l’avanzata delle truppe e per rendere più<br />

difficoltosa la ritirata tedesca, bombardarono<br />

e cannoneggiarono strade, ponti e<br />

snodi ferroviari. Ciò portò anche alla<br />

distruzione di case, alla fuga di intere<br />

famiglie e alla morte di numerose persone.<br />

Alla fame, al freddo e alle privazioni si<br />

aggiunse la necessità di convivere con la<br />

paura e con la morte!<br />

Imola venne bombardata per la prima<br />

volta il 13 maggio 1944. a questa data<br />

fino all’aprile del 1945 si verificarono<br />

150 incursioni aeree che sganciarono<br />

1500 bombe e circa 200 bombe incendiarie.<br />

Sotto questa pioggia di fuoco<br />

morirono 218 persone e 400 rimasero<br />

ferite.

La guerra e la popolazione civile<br />

i RAZIONAMENTI e le CARTE ANNONARIE<br />

Un forno, durante la guerra con la fila della gente in attesa del pane, grigio,<br />

mescolato con crusca e granturco, sempre poco e razionato<br />

Carta annonaria per generi razionati, luglio-ottobre 1944<br />

Pag. 13

Pag. 14<br />

La guerra e la popolazione civile<br />

la CADUTA del FASCISMO<br />

Manifestazioni popolari per la caduta del fascismo per le strade di Imola, 27 luglio 1943

i DIVIETI e le REQUISIZIONI<br />

Bando per la requisizione oggetti di rame per uso familiare,<br />

27 febbraio 1942<br />

La guerra e la popolazione civile<br />

Bando sul coprifuoco, 29 aprile 1944<br />

Pag. 15<br />

Manifesto che disciplina l’ uso della bicicletta per<br />

impedire gli attacchi dei GAP, 14 febbraio 1944

Pag. 16<br />

La guerra e la popolazione civile<br />

i bombardamenti<br />

Il 13 maggio 1944 venne bombardata l’area attorno alla stazione e<br />

la stazione stessa. Le bombe distrussero oltre alla stazione, la Cogne,<br />

la Cooperativa ceramica, il consorzio agrario, l’officina del gas. Quelle<br />

che caddero a nord di via Cavour colpirono in pieno anche un rifugio<br />

pubblico costruito nel prato vicino al macello: vi furono 53 morti,<br />

fra i quali 3 bambini.<br />

La stazione e Viale Andrea Costa, la Cogne, l’Officina del gas dopo<br />

i bombardamenti

Testimonianza di Rosa Maiolani.<br />

[…] Imola è stata bombardata e a me sembra<br />

di stare facendo un brutto sogno. Alle<br />

12,45 suona l’allarme ed io sto chiudendo<br />

l’ufficio. Alle volte scappiamo, alle volte no.<br />

Chissà perché penso di non andare a casa<br />

ma verso l’orto Colombarina. C’è il sole, è<br />

una bella giornata e mi incammino a piedi.<br />

Trovo i miei sotto gli albicocchi […] non era<br />

ancora un’ora che eravamo seduti sull’erba,<br />

vicino al fosso, quando si sono sentiti gli<br />

aerei. Erano tanti e luccicavano al sole<br />

[…] Ho sentito come un mitragliamento,<br />

ma forse era il sibilo delle bombe, poi dei<br />

boati tremendi e la terra che tremava come<br />

La guerra e la popolazione civile<br />

mai avevamo sentito […] ho alzato appena<br />

la testa e verso la città ho visto una sola<br />

grande nuvola nera, poi altre bombe ancora<br />

e il fuoco degli incendi […] Le persone, quasi<br />

tutte donne, vecchi e bambini, uscivano dai<br />

fossati dell’orto urlando e piangendo. Anch’io<br />

ho urlato ma ero impietrita e non riuscivo<br />

a piangere […] il cessato allarme è venuto<br />

alle quattro del pomeriggio per mezzo delle<br />

campane, essendo stata colpita in pieno la<br />

centrale elettrica […] ci siamo spostati verso<br />

casa nostra e dalla Pineta, via Selice, fino<br />

a via Venezia è tutto crollato, è tutto sventrato<br />

[…]<br />

Fotografia aerea (archivio Air-Force) del bombardamento di Imola effettuata da uno degli<br />

aerei incursori, 13 maggio 1944<br />

Pag. 17

Pag. 18 “incontrare la storia...”<br />

LA RESISTENZA ALL’OCCUPAZIONE NAZISTA<br />

C<br />

sala C<br />

L’avanzata alleata prese le mosse dalla<br />

Sicilia, dal golfo di Salerno e da Anzio.<br />

Si arrestò per alcuni mesi sulla “linea<br />

Gustav” che si estendeva da Cassino a<br />

Termoli, poi fra Anzio e Pescara, sulla<br />

“linea Hitler” entrambe superate dopo<br />

il crollo delle difese naziste a Montecassino.<br />

Infine si arrestò, dall’inverno 1944<br />

alla primavera del 1945, fra Pesaro e La<br />

Spezia, sulla cosiddetta “linea gotica”<br />

così chiamata per la vicinanza a Ravenna,<br />

capitale del regno goto di Teodorico<br />

Contro i fascisti della Repubblica di Salò<br />

e le forze tedesche agivano, accanto agli<br />

alleati, alcuni reparti dell’esercito italiano<br />

e le formazioni partigiane. La resistenza<br />

italiana ai tedeschi venne coordinata da<br />

un Comitato di liberazione nazionale,<br />

CLN, di cui facevano parte i principali<br />

partiti di opposizione al fascismo: la Democrazia<br />

cristiana, il Partito d’azione, il<br />

Partito liberale, il Partito socialista e il<br />

Partito comunista (a Imola anche gli<br />

anarchici della FAI); 232481 furono i<br />

partigiani combattenti riconosciuti in<br />

quanto tali alla fine della guerra: il 50%<br />

comunisti, il 20% giellisti, il resto divisi<br />

fra autonomi, anarchici, socialisti e democristiani.<br />

Si trattò di una “cospicua<br />

minoranza” che seppe unire le motivazioni<br />

dettate dalla spontaneità e dagli<br />

ideali alla ricerca di una organizzazione<br />

politica; da questo intreccio nacquero i<br />

partiti che avrebbero segnato il corso<br />

dell’Italia repubblicana postfascista.<br />

L’opposizione di una parte della popolazione,<br />

in tutti i paesi occupati dai nazisti,<br />

prese il nome di Resistenza e partigiani<br />

vennero chiamati i suoi aderenti. In Italia<br />

però gli oppositori ai nazifascisti si autodefinirono<br />

“ribelli” ma i tedeschi, in<br />

senso dispregiativo, li chiamavano<br />

“banditi”.<br />

Alcuni partigiani si dedicavano ad azioni<br />

armate: assalti a truppe tedesche e a<br />

convogli di armi, sabotaggi a strade e<br />

ferrovie. Ma altrettanto pericoloso era<br />

stampare opuscoli di propaganda antitedesca<br />

e volantini che incitavano la popolazione<br />

ad aderire a scioperi o a boicottate<br />

l’invio di grano, di manufatti e di macchinari<br />

in Germania, manomettere cavi<br />

del telegrafo e del telefono, modificare<br />

la segnaletica stradale, mettere chiodi e<br />

cocci di vetro sulle strade per ostacolare<br />

il passaggio degli automezzi tedeschi.<br />

Queste forme di lotta furono scelte dalle<br />

formazioni clandestine GAP (Gruppi<br />

d’azione patriottica) e SAP (Squadre<br />

armate patriottiche) che operavano nelle<br />

pianure della bassa imolese e nelle fabbriche<br />

della città come ad esempio alla<br />

Cogne di Imola.

Appello del Comitato dei partiti d’opposizione<br />

redatto a Roma e diffuso anche a Imola, luglio<br />

1943<br />

Nel volantino sono sintetizzate le posizioni<br />

fondamentali dell’antifascismo: dal ripristino<br />

delle libertà civili alla liberazione degli oppositori,<br />

dall’abolizione delle leggi razziali alla<br />

costituzione di un governo largamente rappresentativo<br />

dopo la fine della guerra.<br />

Tutti i partiti democratici esistenti prima dell’avvento<br />

del fascismo vi aderirono.<br />

Bando della RSI che condanna a morte i<br />

renitenti alla leva militare, primavera 1944

Pag. 20 LA RESISTENZA ALL’OCCUPAZIONE NAZISTA<br />

la STAMPA CLANDESTINA<br />

Stampatrice a mano usata in una tipografia clandestina<br />

Miscellanea di giornali stampati clandestinamente in Italia e diffusi anche a Imola

Volantino che invita i contadini a non<br />

trebbiare, 1944<br />

Le SAP, affinché il raccolto non fosse dato agli<br />

ammassi e portato in Germania, cercavano di<br />

invitare i contadini a ritardare la mietitura e a<br />

lasciare il grano già falciato nascosto in piccoli<br />

mucchi.<br />

I partigiani della 36° brigata Garibaldi<br />

aiutano i contadini a trebbiare e a<br />

distribuire il grano alla popolazione,Val<br />

Collina di Posseggio (Fontanelice),<br />

luglio 1944<br />

LA RESISTENZA ALL’OCCUPAZIONE NAZISTA<br />

Pag. 21

Pag. 22<br />

LA RESISTENZA ALL’OCCUPAZIONE NAZISTA<br />

il FRONTE DELLA GIOVENTU’<br />

Il “Fronte della Gioventù” venne costituito a<br />

Milano nel gennaio 1944 e vi aderirono in<br />

forma unitaria rappresentanti dei comunisti,<br />

dei socialisti, dei democratico-cristiani, del<br />

Partito d’azione, ragazze dei Gruppi di difesa<br />

della donna e studenti di orientamento antifascista.<br />

A Imola il primo nucleo si aggrega spontaneamente<br />

e precedentemente (nel dicembre 1943)<br />

alla sua organizzazione e costituzione a livello<br />

nazionale. Promotori e responsabili furono:<br />

Elio Gollini e Walter Tampieri, poi Emilio<br />

Fuochi e Gianfranco Giovannini.<br />

L’attività del gruppo imolese, in collegamento<br />

con le SAP e col Comando di piazza militare,<br />

consisteva in azioni di sabotaggio (chiodi a tre<br />

punte disseminati lungo le strade per ostacolare<br />

il passaggio dei mezzi militari, segnaletiche<br />

modificate per creare confusione, taglio di pali<br />

telegrafici e telefonici, recupero di armi e munizioni,<br />

e di materiale vario utile per le brigate<br />

partigiane e per i famigliari delle vittime) e<br />

nella diffusione di stampa clandestina.<br />

Gruppo di giovani del Fronte della gioventù, dopo una riunione,<br />

sulla riva del Santerno, 1944<br />

Giovani del Fronte della Gioventù attivi nelle formazioni GAP, SAP<br />

e 36°Brigata Garibaldi (il primo a sinistra è Vittoriano Zaccherini,<br />

deportato e scampato al lager di Mauthausen)

LA REPRESSIONE NAZIFASCISTA<br />

C<br />

sale C - D<br />

D<br />

La repressione nazifascista a qualunque<br />

forma di opposizione ebbe inizio poco<br />

tempo dopo l’armistizio, ma diventò<br />

sempre più feroce man mano che la Resistenza<br />

si rafforzò.<br />

Il 27 gennaio 1944 al poligono di tiro<br />

di Bologna vennero fucilati Francesco<br />

D’Agostino, Alessandro Bianconcini,<br />

Alfredo e Romeo Bartolini.<br />

Il 29 aprile 1944, durante una pacifica<br />

manifestazione organizzata dai Gruppi<br />

di difesa della donna per reclamare generi<br />

alimentari e la fine della guerra, le guardie<br />

repubblichine sparano sulla folla per impedire<br />

l’accesso al palazzo comunale.<br />

Maria Zanotti viene uccisa, Livia Venturini,<br />

ferita gravemente, morirà dopo alcune<br />

settimane.<br />

Vengono inoltre attuate rappresaglie<br />

contro gli attacchi partigiani: nel luglio<br />

1944 sopra Marradi trentacinque contadini<br />

vengono uccisi dai tedeschi, a Casetta<br />

di Tiara vengono bruciate la chiesa e la<br />

canonica e Sassoleone viene parzialmente<br />

incendiato e semidistrutto. Inoltre, per<br />

incentivare le denunce di partigiani e di<br />

depositi di armi vengono istituiti premi<br />

in denaro e in sale, merce allora introvabile.<br />

Chi veniva denunciato era incarcerato<br />

e torturato nella rocca di Imola,<br />

utilizzata a quei tempi come luogo di<br />

detenzione. Per alcuni l’arresto si concludeva<br />

con la deportazione nei campi di<br />

sterminio in cui i prigionieri politici erano<br />

contrassegnati dal “triangolo rosso” per<br />

distinguerli da ebrei, zingari, omosessuali<br />

e testimoni di Geova.<br />

“incontrare la storia...”<br />

Pag. 23<br />

Bando del comando tedesco che promette soldi e sale alle spie,<br />

febbraio 1945

Pag. 24 LA REPRESSIONE NAZIFASCISTA<br />

l’ECCIDIO delle DONNE<br />

Funerale di Livia Venturini, giugno 1944<br />

Testimonianza di Wanda Poletti, figlia di<br />

Livio Poletti e di Livia Venturini.<br />

Fu l’unica supersite della famiglia: entrambi i<br />

genitori vennero uccisi dai nazifascisti. La<br />

madre, staffetta partigiana, venne ferita a morte<br />

durante la manifestazione delle donne in piazza<br />

Matteotti, il padre morì in uno scontro fra<br />

partigiani e nazifascisti nella battaglia di Purocielo.<br />

[…]Fui sempre vicino a mia madre in quei<br />

quaranta giorni successivi al suo ferimento<br />

mortale, avvenuto in quel punto della piazza<br />

centrale di Imola che non dimentico mai di<br />

guardare quando vi passo davanti. In quei<br />

tristissimi quaranta giorni di agonia, mio<br />

padre veniva spesso a trovarci, sempre di<br />

notte, per sfuggire all’agguato dei brigatisti<br />

neri di sorveglianza nei dintorni. Io lo sapevo<br />

e, senza dire niente a nessuno, stavo spesso<br />

anche più di un’ ora ad aspettarlo dopo il<br />

tramonto, seduta sul ponte dove la strada<br />

proveniente da Mordano incontra quella di<br />

Bubano, dove allora stavo con mamma ferita.<br />

Erano le uniche volte in cui, ormai,<br />

potevo vederlo: i fascisti lo cercavano e dove<br />

si nascondesse non lo seppi mai.<br />

Era giugno: il tredici di quel mese mia<br />

madre morì […]

il CARCERE e le VESSAZIONI<br />

LA REPRESSIONE NAZIFASCISTA<br />

La rocca di Imola adibita a carcere mandamentale prima e dopo la guerra. Fu un luogo<br />

di tortura e di deportazione politica antipartigiana per numerosi imolesi (oltre 200)<br />

Testimonianza di Virginia Manaresi.<br />

Gina entrò nella Resistenza come staffetta. Si<br />

occupava dello smistamento e della distribuzione<br />

della stampa clandestina e dei collegamenti<br />

fra la città e la campagna. Per molto tempo<br />

non volle parlare della sua tremenda esperienza<br />

dell’arresto, delle torture nella rocca di Imola<br />

e della prigionia nel campo di Bolzano.<br />

[…] Mi misero in Rocca; con me erano<br />

stati arrestati otto compagni. Ci facevano<br />

fare il bagno all’aperto in una vasca piena<br />

d’acqua gelida. Eravamo nel novembre<br />

del 1944: figurati la temperatura! Ci<br />

facevano subire interrogatori nel torrione<br />

della Rocca. Però più che prendere delle<br />

botte, non posso dire che mi abbiano fatto<br />

altro. Dopo gli “sganassoni” mi puntavano<br />

la rivoltella sotto il naso e giù scudisciate!<br />

Usavano il frustino per picchiarmi e dicevano:<br />

“Deve fare il fumo!”<br />

Testimonianza di Lea Bianconcini.<br />

Nella notte fra il 9 e il 10 marzo 1945 furono<br />

arrestate alcune giovanissime staffette del battaglione<br />

SAP Montano, una di queste, appena<br />

quindicenne, Lea Bianconcini, fu costretta a<br />

costituirsi per salvare la sua famiglia minacciata<br />

di rappresaglia dalla brigata nera.<br />

[…] Mi misero fuori due giorni prima<br />

della Liberazione, dopo trentaquattro<br />

giorni di carcere. Negli ultimi giorni<br />

erano molto arrabbiati e intensificarono<br />

le torture agli uomini. Fecero delle atrocità<br />

da non potersi descrivere! Quando<br />

andai a casa, solo che sentissi sbattere<br />

una porta, di notte mi svegliavo di soprassalto<br />

e dovevo andare a sedere sulle<br />

ginocchia di mia madre e tremavo tutta<br />

perché avevo sempre paura che venissero<br />

a prendermi un’altra volta […]<br />

Pag. 25

Pag. 26<br />

LA REPRESSIONE NAZIFASCISTA<br />

Pag. 26 itinErario DiDAttico 19<br />

la DEPORTAZIONE nei CAMPI di STERMINIO<br />

Una delle strade costruite col lavoro forzato<br />

dei deportati, Campo di Mauthausen<br />

Nei lager lo stato totalitario si impadronisce<br />

direttamente della vita del detenuto distruggendo<br />

l’essenza stessa dell’uomo in quanto<br />

tale; attraverso la fame, il freddo, le malattie,<br />

la paura, il lavoro forzato, la violenza fisica e<br />

psicologica si infligge al prigioniero una morte<br />

lenta, dolorosissima e atrocemente consapevole.<br />

Deportate del Campo di Mauthausen

Testimonianza di Vittoriano Zaccherini.<br />

A diciassette anni, nel giugno 1944, Zaccherini<br />

entra nella Resistenza, il 20 novembre<br />

di quello stesso anno viene arrestato<br />

dalla brigata nera, rinchiuso nel carcere<br />

della rocca di Imola, interrogato, torturato,<br />

inviato, prima alle carceri di Bologna e poi<br />

nel campo di smistamento di Bolzano.<br />

Da lì viene inviato al campo di sterminio<br />

di Mauthausen<br />

Partimmo da Bolzano destinati a Mauthausen<br />

dove giungemmo sei giorni dopo[…]<br />

Dopo il bagno e la rasatura, fummo mandati<br />

in una baracca (era la baracca 24, chiamata<br />

della “quarantena”) e lì completamente<br />

svestiti, con una temperatura che si aggirava<br />

sui 16/17 gradi rimanemmo chiusi per una<br />

ventina di giorni. Poi ci fu data la divisa<br />

da deportato che consisteva in una giacca e<br />

un paio di pantaloni di tela a righe bianche<br />

e blu, con un numero stampigliato. Ognuno<br />

di noi aveva un numero progressivo di matricola,<br />

il mio era 115.778 […]<br />

Da mangiare ci davano tre quarti di broda<br />

al giorno e un pane tedesco che pesava un<br />

LA REPRESSIONE NAZIFASCISTA<br />

Campo di Mauthausen ora luogo della Memoria per le generazioni presenti e future<br />

chilo da dividere fra venti persone […]<br />

Era uno degli internati che divideva il pane,<br />

ma noi italiani eravamo visti male anche<br />

dagli stessi nostri compagni di prigionia. Ci<br />

dicevano “Voi siete alleati dei tedeschi”. E<br />

noi cercavamo di spiegare che sì, era vero<br />

che l’Italia era alleata dei nazifascisti, ma<br />

che noi eravamo lì perché avevamo combattuto<br />

contro i nazifascisti.<br />

Ma nonostante ciò la razione più piccola<br />

era sempre la nostra […]<br />

Il 5 maggio 1945 giunse la liberazione. Dico<br />

fortunatamente perché mi erano rimaste le<br />

forze per sopravvivere non più di una settimana<br />

ancora: pesavo 28 chili esatti, dei 76<br />

che era il mio peso al giorno dell’arresto.<br />

In quattro mesi avevo perduto 48 chili.<br />

Pag. 27

Pag. 28 “incontrare la storia...”<br />

la LOTTA PARTIGIANA della 36° BRIGATA GARIBALDI<br />

sala D<br />

D<br />

Al Nord la lotta armata assunse caratteri<br />

permanenti e di grande rilievo politico.<br />

In montagna, nelle vallate e nelle campagne,<br />

sorsero nuclei partigiani ben organizzati,<br />

formazioni militarmente inquadrate<br />

(brigate, divisioni, bande)<br />

Specialmente nelle formazioni legate ai<br />

partiti di sinistra, le “Garibaldi” (comuniste),<br />

le “Giustizia e Libertà” (del Partito<br />

d’azione), le “Matteotti” (socialiste),<br />

c’era una forte esigenza di fare emergere,<br />

dalla lotta contro i tedeschi e contro i<br />

fascisti, un’Italia profondamente rinnovata<br />

in senso democratico.<br />

Nell’imolese si formò la 36° Brigata Garibaldi<br />

il cui primo nucleo si costituì sul<br />

monte Faggiola a la “Dogana”, il primo<br />

capo di brigata fu Libero Lossanti, nome<br />

di battaglia Lorenzini e alla morte di<br />

questi ne prese il posto Luigi Tinti, Bob,<br />

commissario politico divenne Guido Gua-<br />

landi, il Moro.<br />

Costituita e diretta principalmente da<br />

imolesi, la 36° Brigata Garibaldi, all’apice<br />

della sua espansione nell’estate 1944 fu<br />

costituita da 1200 giovani provenienti<br />

oltre che da Imola, dalla pianura ravennate<br />

e ferrarese, da Castel San Pietro, da Castel<br />

Bolognese, da Faenza e da alcune zone<br />

collinari circostanti.<br />

Aspri combattimenti avvennero fra partigiani<br />

e tedeschi alla Bastia, al Carzolano,<br />

a Casetta di Tiara, a Monte Battaglia, a<br />

Ca’ di Guzzo, a Ca’ di Malanca e a Purocielo.<br />

Un aiuto importante venne dato dalle<br />

donne, le staffette, che, potendo usare<br />

come mezzo di trasporto la bicicletta<br />

anche fuori città, cosa vietata agli uomini,<br />

portavano, ordini, posta viveri, armi e<br />

stampa clandestina.<br />

Comando della 36° Brigata<br />

Garibaldi, Purocielo, 29<br />

settembre 1944.<br />

Il secondo da sinistra è il<br />

comandante della Brigata<br />

Luigi, Tinti, nome di battaglia<br />

Bob. Al centro con la<br />

croce rossa al braccio, c’è il<br />

medico Romeo Giordano,<br />

fra lui e Bob c’è Guerrino.<br />

Il terzo da destra è Claudio<br />

Melloni, seduti Sergio Bonarelli<br />

e Roberto Gherardi.

L’Albergo, prima base<br />

partigiana imolese<br />

sull’appennino tosco-emiliano,<br />

inverno 1943-1944<br />

La Dogana (Monte Faggiola),<br />

1943-1944<br />

Casa della chiusa a<br />

Codrignano luogo di<br />

confluenza dei patrioti<br />

della zona con destinazione<br />

36°Brigata,1944<br />

BASI PARTIGIANE DELLA 36° BRIGATA<br />

36° BRIGATA GARIBALDI<br />

Pag. 29

Pag. 30<br />

36° BRIGATA GARIBALDI<br />

VITA di BRIGATA<br />

La preparazione del rancio, luglio-agosto 1944<br />

La pulizia e i rammendo dei panni, luglio-agosto 1944

36° BRIGATA GARIBALDI<br />

La Compagnia di Gino, Ca’ di Malanca di Monte Romano, agosto 1944<br />

Partigiani e contadini, Ca’ di Malanca di Monte Romano, agosto 1944<br />

Pag. 31

Pag. 32<br />

36° BRIGATA GARIBALDI<br />

LUOGHI di SANGUINOSI COMBATTIMENTI e di RAPPRESAGLIE<br />

Sassoleone, veduta del paese prima<br />

che fosse semidistrutto per<br />

rappresaglia dai tedeschi che<br />

uccisero anche 28 abitanti fra<br />

cui il parroco, settembre 1944<br />

Monte Battaglia dopo i<br />

combattimenti mentre si<br />

raccolgono e si seppelliscono i<br />

caduti alleati e i partigiani,<br />

settembre 1944<br />

Ca’ di Guzzo (Castel del Rio).<br />

Nello scontro morirono 140 tedeschi<br />

e 21 partigiani. I civili<br />

trovati nella casa vennero massacrati<br />

dai tedeschi, settembre<br />

1944

il CONTRIBUTO delle DONNE<br />

Testimonianza di Pasqua Benati staffetta<br />

pertigiana, poi, dopo la liberazione, attivista<br />

dell’UDI.<br />

[…] l’ indomani della caduta di Mussolini<br />

(il 25/7/1943) Guido Gualandi venne<br />

a casa mia. Mi chiese di andare a Bologna<br />

in via Mondo a ritirare della stampa in<br />

casa di Mingò e Pierina Costa. Inforcai<br />

la bicicletta di mio marito per fare più<br />

presto e portai a temine l’incarico. Da<br />

quel giorno mi impegnai come staffetta<br />

da Imola a Castel San Pietro. Talvolta,<br />

durante il lavoro di distribuzione, rimanevo<br />

della stampa e la nascondevo fuori<br />

casa, sotto alcuni sassi nel cortile, perché<br />

mio marito era sempre sotto sorveglianza.<br />

La notte, quando suonava l’allarme, prendevo<br />

la stampa dal nascondiglio e la consegnavo<br />

a un soldato che la spargeva poi<br />

all’interno della caserma Della Volpe […]<br />

( l’ 8 settembre 1943) io che abitavo vicino<br />

alla caserma diedi loro tutte le giacche e<br />

i pantaloni che potei trovare facendomi<br />

consegnare, in cambio, i loro moschetti.<br />

Staffette e partigiani della 36° brigata Garibaldi, estate 1944<br />

Qualcuno di questi li portai ai tedeschi<br />

dopo l’uscita del “bando di consegna delle<br />

armi”, la maggior parte andò ad arricchire<br />

il numero delle armi nascoste nell’officina<br />

della Cooperativa meccanici dove<br />

si trovava il quartier generale del Comitato<br />

Nazionale del quale era presidente<br />

Ezio Serantoni “Mezzanotte” […]<br />

[…] Dormivo in una cantina collegata,<br />

tramite una porta, alla sede del CLN.<br />

Quando al mattino cessava il coprifuoco,<br />

mi portavo subito alla porta e mi veniva<br />

consegnato tanto materiale da portare per<br />

la stampa a Prima Vespignani in una<br />

casa in via Goffredo Mameli[…] Dopo<br />

qualche ora passavo a ritirare la stampa<br />

già pronta. Sotto braccio tenevo delle vecchie<br />

camicie e, quando un brigatista nero che<br />

mi teneva d’occhio mi fermava per chiedermi<br />

dove andavo , rispondevo: “ A fare<br />

accomodare questi indumenti” […]<br />

Pag. 33

Pag. 34<br />

il contributo delle DONNE<br />

Testimonianza di Livia Morini.<br />

Partecipa ai Gruppi di difesa della donna e dal<br />

novembre 1944 ha l’incarico della compilazione<br />

dei bollettini di guerra e delle direttive emanate<br />

dal CLN. La Morini, partigiana combattente<br />

nel battaglione SAP “Rocco Marabini”, dopo<br />

la Liberazione è stata consigliere comunale e<br />

assessore comunale all’Istruzione di Imola.<br />

[…]Durante la guerra gli uomini richiamati<br />

alle armi avevano abbandonato il<br />

loro posto di lavoro che venne preso dalle<br />

donne, le quali iniziarono ad organizzarsi<br />

nelle fabbriche.<br />

Lo sciopero del 1° maggio, nel quale le<br />

donne ebbero un ruolo molto importante<br />

diede l’avvio alla resistenza organizzata<br />

delle donne. Alla Resistenza hanno partecipato<br />

donne di tutti i ceti, in particolare<br />

operaie. Erano raggruppate nei Gruppi<br />

di difesa della donna. Non si esponevano<br />

molto, si partecipava alla Resistenza cercando<br />

di rimanere nascoste. Ai posti di<br />

blocco gli uomini venivano perquisiti,<br />

mentre le donne passavano tranquillamente<br />

con la borsa della spesa. I fascisti non<br />

sapevano che, per esempio, sotto le mele<br />

c’erano delle armi. A volte passavamo con<br />

una sporta piena d’uva. Magari il tedesco<br />

ne prendeva un grappolo , senza sapere che<br />

cinque o sei grappoli più in giù vi erano<br />

le armi.<br />

A Imola esisteva una specie di scuola: vi<br />

erano le donne più anziane, che avevano<br />

partecipato all’antifascismo, come Nella<br />

Baroncini, che facevano lezione a questi<br />

gruppi di ragazze e insegnavano loro come<br />

si dovevano comportare durante la lotta<br />

e la prigionia […]<br />

[…] Le donne che aderirono alla Trentaseiesima<br />

Brigata furono il primo esempio<br />

di parità tra uomo e donna, in quanto<br />

nei ritiri partigiani ognuno aveva un<br />

compito e quello delle donne non era certo<br />

di rammendare i calzini […]<br />

Gruppi di Difesa della Donna, poi UDI, (In alto, a sinistra: Livia Morini), 1945/1946

Testimonianza di Renata Viganò.<br />

Antonio Meluschi, il Dottor Morri, e la moglie<br />

Renata Viganò sfollarono a Imola dopo aver<br />

lasciato Bologna a causa dei bombardamenti.<br />

Nel gennaio 1944 Antonio Meluschi diede a<br />

Claudio Montevecchi alcuni brevi articoli, scritti<br />

dalla moglie Renata: Le donne e i tedeschi, Le<br />

donne e i fascisti, Le donne e i partigiani.<br />

Vennero pubblicati,uno alla volta in questo<br />

ordine, sul giornale clandestino “La Comune”,<br />

n. 1 del 1/15 gennaio 1944, n. 2 del 16/31<br />

gennaio 1944, n. 5 del 1/15 marzo 1944.<br />

Allora nessuno conosceva la reale identità della<br />

coppia e la stessa Renata Viganò venne<br />

conosciuta dai più solo dopo la pubblicazione<br />

del romanzo L’Agnese va a morire del 1949,<br />

storia di una coraggiosa staffetta partigiana.<br />

Il 1° dicembre 1943 ci trovammo a Imola,<br />

io e mio marito: c’era anche il nostro<br />

bambino, Agostino detto Bu, di sei anni,<br />

affidato ad un istituto con altri piccoli<br />

sfollati. Ci alloggiammo in una casa di<br />

amici dove il solo capo di famiglia sapeva<br />

della nostra attività. Mentre gli altri,<br />

donne e bambini, credettero a una mia<br />

storia di bombardamenti e di paura che<br />

tanto mi avevano scossa da rovinarmi il<br />

mio sistema nervoso e da costringermi a<br />

lasciare Bologna.<br />

In quel modo veniva giustificata l’assenza<br />

quasi continua di Antonio Meluschi che,<br />

si intende, doveva pur badare alle nostre<br />

cose, e certe mie ore rinchiuse e solitarie si<br />

spiegavano col fatto di approfittare di quel<br />

tempo perduto per scrivere un romanzo.<br />

Scrivevo, infatti, ma non un romanzo.<br />

Erano articoli di poche pagine, una serie<br />

che mio marito mi aveva “ordinato”, senza<br />

spiegarmi molto di come dovevano essere,<br />

le succinte parole con cui aveva<br />

accompagnato la commissione, erano<br />

determinate non tanto dalla sua fiducia<br />

nella mia competenza, quanto dalla fretta<br />

che scandiva il ritmo della vita di allora.<br />

-Insomma arrangiati- mi disse -quando<br />

ritorno ne discutiamo insieme-.<br />

Mi arrangiai, seguendo il labile schema<br />

che mi era stato appena accennato, scrissi<br />

cinque pezzi, tutti rivolti alle donne, a<br />

quelle cioè che avevano cuore e amore, che<br />

soffrivano per cento angustie, che<br />

tremavano per i loro cari, assenti o presenti<br />

ma tutti immersi nel pericolo. Erano<br />

intitolati: “Le donne e le carte annonarie”,<br />

“Le donne e la difesa della famiglia”, “Le<br />

donne e i Tedeschi”, “Le donne e i fascisti”,<br />

“Le donne e i Partigiani”.<br />

Antonio ritornò quando avevo finito il<br />

primo articolo, disse che andava bene, ma<br />

bisognava copiarlo a macchina. E dove<br />

il contributo delle DONNE<br />

avevamo la macchina? La chiese lui al<br />

signor M. che ci ospitava, e per non far<br />

nascere sospetti e chiacchiere non mi chiusi<br />

più nella stanza ma lavorai in sala da<br />

pranzo e lavorai sotto gli occhi di tutti. I<br />

ragazzi e i bambini della famiglia mi<br />

giravano intorno con curiosità, ma erano<br />

ben educati e non si azzardarono mai a<br />

leggere i miei fogli che, del resto, non lasciavo<br />

incustoditi.<br />

Una sera eravamo tutti nella sala da<br />

pranzo […]<br />

[…] Ad un tratto, nel silenzio fondo che<br />

circondava la casa, si intese suonare al<br />

cancello. Una volta, due volte, una scampanellata<br />

imperiosa. Ci guardammo: alle<br />

21,30, in pieno coprifuoco non potevano<br />

essere che fascisti o tedeschi […]<br />

[…] Infilai i fogli sottili sotto la lastra di<br />

ferro che proteggeva il parquet sotto la<br />

grande stufa. Rimasi lì, in piedi come se<br />

mi scaldassi le spalle […] qualcuno andò<br />

ad aprire […] si trattava di una delle<br />

assurde trovate dei repubblichini. Come<br />

in altre città, il reggente di Imola aveva<br />

dato ordine di piombare gli apparecchi<br />

lasciando radio Roma unica stazione. I<br />

militi venivano semplicemente a controllare,<br />

furono soddisfatti, se ne andarono<br />

senza chiedere altro […]<br />

Pag. 35

Pag. 36<br />

il contributo delle DONNE<br />

le DONNE e i PARTIGIANI<br />

L’armata partigiana è all’opera. Combatte<br />

soprattutto la sua guerra. E’ un esercito senza<br />

parate, né riviste, né divise. I capi non hanno<br />

gradi sulla manica, non portano cordoni, medaglie<br />

e piume, come usava nei buffoneschi<br />

cortei condotti a passo di carica dal luetico<br />

testone di Mussolini. Spezzano il pane con i<br />

loro soldati e devono il vino nello stesso bicchiere,<br />

ma si riconoscono perché sulla faccia<br />

hanno la fredda decisione e la dura serenità di<br />

chi è avvezzo a comandare. Sono seguiti dai<br />

loro uomini perché portano con coscienza il<br />

peso della responsabilità. I distaccamento e la<br />

brigata di questo esercito sono sparsi dovunque<br />

ma un ordine li riunisce e non aspettano allora<br />

il rimbombare di paroloni retorici per entrare<br />

nella battaglia. Quando marciano, non fanno<br />

fanfara. Vanno in silenzio, ascoltando il parlare<br />

del loro cuore. Qualche volta cantano, e cantano<br />

per voi, donne d’Italia. Stanno attorno a un<br />

misero fuoco di bivacco, nei riposi fra un rischio<br />

di morte e un altro rischio di morte, e vien<br />

fuori il ricordo della bionda del sobborgo o<br />

della bruna che passava sull’aia. Ritorna l’immagine<br />

della sposa che non si può andare a<br />

vedere, eppure lo si desidera tanto, della mamma<br />

che, ormai, ha fatto tutti i capelli bianchi.<br />

Cantano e combattono per voi, che siete le<br />

loro donne.<br />

Dalla vittoria dipendono il vostro benessere di<br />

domani, la tranquillità delle vostre case, la<br />

felicità di cui, in mezzo al dolore avete dimenticato<br />

l’aspetto. Per questo essi sono partiti<br />

dalle città, dai paesi, hanno lasciato il proprio<br />

lavoro, le proprie ambizioni, la casa, la famiglia,<br />

hanno rinunciato a tutto, per andare a fare una<br />

vita dura, mangiare male, dormire per terra, al<br />

freddo, inseguiti come bestie alla macchia. Sono<br />

diversi per condizione ed età, operai, contadini,<br />

studenti, professionisti ma lo stesso dovere ed<br />

amore li ha resi uguali, fratelli. Non furono<br />

chiamati dal miraggio di lauti stipendi, come<br />

i volontari assassini della guardia repubblicana.<br />

Vogliono salvare la patria, e per questo vanno<br />

a morie.<br />

Voi dovete amarli, donne, e aiutarli quanto<br />

potete. Se un partigiano ferito o fuggiasco, vi<br />

entra in casa, curatelo e nascondetelo, indicategli<br />

la via di un sicuro rifugio, difendetelo dall’odio<br />

spaventato dei feroci deficienti che lo perseguitano,<br />

dategli cibo e coperte.<br />

Ma non dovete attendere che il caso porti<br />

presso di voi un patriota per rendervi utile,<br />

collaborate al servizio informazioni e al servizio<br />

rifornimenti dei combattenti, cucite con le<br />

vostre mani amorose gli indumenti che debbono<br />

proteggerli dal freddo, preparate le bende che<br />

accelereranno la guarigione delle loro ferite,<br />

confezionate e spedite dei pacchi dono, testimonianza<br />

concreta della vostra affettuosa cura.<br />

Ricordatevi l’esempio luminoso delle vostre<br />

donne del Risorgimento, sempre a fianco dei<br />

loro uomini nel momento più grave della lotta.<br />

Tutto ciò che farete per i partigiani vi sarà reso<br />

al mille per cento, dalla patria riconquistata.<br />

E se qualcuno della vostra famiglia, qualcuno<br />

caro al vostro cuore vuol raggiungere i combattenti,<br />

non opponetevi, non piangete. Apritegli<br />

la porta e lasciatelo andare via. E’ l’unica<br />

strada giusta per un uomo, oggi, e ne sarete<br />

fiere e felici domani, quando, nelle città liberate,<br />

il vessillo scarlatto della giustizia sostituirà i<br />

tetri gagliardetti dei ladri e degli assassini<br />

(Trascrizione integrale dell’articolo di Renata<br />

Viganò, pubblicato sul giornale clandestino “La<br />

Comune”, n.5 - 1/15 marzo 1944)

Testimonianza di Prima Vespignani.<br />

Entrò nel PCI nel 1929, fu una delle prime<br />

dirigenti del movimento femminile antifascista<br />

imolese. A fianco di Nella Baroncini, organizzò<br />

i Gruppi di difesa della donna. Si occupò della<br />

distribuzione della stampa clandestina e della<br />

diffusione della medesima. Dopo la Liberazione<br />

ha continuato il suo impegno lavorando come<br />

attivista nell’UDI.<br />

[…] partecipavo alle riunioni, alla diffusione<br />

della stampa, alle scritte sui muri,<br />

all’assistenza alle famiglie dei compagni<br />

arrestati e soprattutto avevo il compito di<br />

accompagnare i vari funzionari del PCI<br />

mandati dal centro del partito che a quei<br />

tempi si trovava a Parigi. Assieme a<br />

Gustavo, che allora era il mio fidanzato,<br />

mi recavo al recapito di Castel San Pietro<br />

presso un falegname per ritirare la stampa<br />

proveniente dalla Francia […]<br />

[…] Conoscevo Nella Baroncini solamente<br />

di vista prima che fosse arresta e inviata<br />

al confino. Al suo ritorno a Imola fui<br />

messa in contatto con lei: era la responsabile<br />

dei Gruppi di difesa della donna. Da quel<br />

momento ho sempre lavorato al suo fianco.<br />

Andavamo a organizzare le donne in tutto<br />

il comprensorio, sempre in bicicletta perché<br />

il contributo delle DONNE<br />

non c’era altro mezzo che quello, oltretutto<br />

era tutta scassata e senza copertoni perché<br />

si aveva paura che i nazifascisti la portassero<br />

via. Andavamo a Bologna passando<br />

per Castenaso, si doveva attraversare il<br />

fiume in mezzo all’acqua. In primo luogo<br />

trasportavo le biciclette, infine portavo<br />

Nella sulle spalle perché non si bagnasse i<br />

piedi. Era tornata dal confino tanto malata!<br />

[…] Eravamo ben coscienti del pericolo al<br />

quale ci esponevamo. Dicevo: senza la<br />

farina non si fa il pane, senza la lotta non<br />

si ottiene nulla.<br />

Poi venne il giorno della Liberazione, una<br />

di quelle giornate che ti compensano dei<br />

sacrifici di tutta la vita. Quel giorno<br />

pensai: di giornate così piene di gioia non<br />

ne vivremo mai più.<br />

Gruppo di donne dell’UDI organizzano la “befana” per i bimbi poveri della montagna (in<br />

piedi, al centro: Prima Vespignani), Imola 1946<br />

Pag. 37

Pag. 38<br />

“incontrare la storia...”<br />

LIBERAZIONE RICOSTRUZIONE<br />

REPUBBLICA E COSTITUZIONE<br />

sala E<br />

Il 14 aprile 1945 le pattuglie polacche<br />

entrarono a Imola accolte dai partigiani<br />

GAP e SAP, dai dirigenti del CLN e dalla<br />

popolazione. Il giorno successivo i comandi<br />

alleati e la Compagnia della 36°<br />

Brigata di “Libero” entrarono in città.<br />

La città era finalmente libera, ma gli orrori<br />

della guerra non erano ancora finiti: il 17<br />

aprile vengono rinvenuti nel “pozzo<br />

Becca” i cadaveri orrendamente mutilati<br />

di 16 partigiani che la brigata nera in<br />

fuga, il 13 aprile, aveva gettato nel pozzo<br />

della fabbrica ortofrutticola Becca.<br />

Il 25 aprile, giorno della liberazione di<br />

Milano, gran parte dell’Italia settentrionale<br />

era liberata e nei giorni seguenti fascisti e<br />

tedeschi furono costretti alla resa.<br />

Il 2 giugno 1946 si tennero nuovamente,<br />

dopo vent’anni, libere elezioni e per la<br />

prima volta anche le donne poterono<br />

esercitare il diritto di voto. Gli elettori<br />

dovevano scegliere con un referendum<br />

fra monarchia e repubblica: gli Italiani<br />

scelsero la repubblica con 12.717.923<br />

voti contro i 10.719.284. Ma non ovunque:<br />

il Centro e il Nord votarono per la<br />

repubblica il Sud per la monarchia.<br />

Fra il 1946 e il 1947 l’Assemblea costituente<br />

preparò la nuova Costituzione<br />

della Repubblica Italiana che venne approvata<br />

nel dicembre del 1947 ed entrò<br />

in vigore il 1° gennaio del 1948.<br />

L’11 maggio 1948 quando la Carta costituzionale<br />

era già stata definitivamente<br />

E<br />

approvata Luigi Einaudi divenne il primo<br />

presidente della Repubblica italiana.<br />

La Costituzione nacque dall’accordo di<br />

tutte le forze politiche presenti nell’<br />

Assemblea costituente che, pur avendo<br />

posizioni a volte diverse, si sentivano<br />

accomunate dall’antifascismo, dalla Resistenza<br />

e dalla tremenda esperienza della<br />

guerra.<br />

La guerra però aveva lasciato profonde<br />

ferite e molti problemi da risolvere: ricostruire<br />

città, fabbriche, strade e ferrovie<br />

distrutte dai bombardamenti e trovare<br />

lavoro a milioni di persone. Ma soprattutto<br />

per ricominciare bisognava liberare<br />

terreni, strade, case, ponti e acquedotti<br />

dagli ordigni inesplosi; proiettili, bombe<br />

e mine, disposti nella maniera più impensata,<br />

erano in grado di scoppiare al minimo<br />

urto e di distruggere, uccidere, mutilare.<br />

Fu necessaria quindi l’opera di<br />

bonifica effettuata da volontari e da compagnie<br />

di militari specializzati. L’opera<br />

di bonifica costò la vita a centinaia di<br />

persone.

LIBERAZIONE<br />

liberazione ricostruzione<br />

repubblica e costituzione<br />

Postazioni di soldati polacchi nell’orto “Colombarina”, Imola 14 aprile 1945<br />

Donne e ragazzi in festa accompagnati in piazza maggiore da un partigiano<br />

SAP, Imola 15 aprile 1945<br />

Pag. 39

Pag. 40<br />

liberazione ricostruzione<br />

repubblica e costituzione<br />

la BONIFICA dei CAMPI MINATI<br />

Gruppo di sminatori imolesi, autunno 1945<br />

A Imola il primo nucleo di sminatori venne<br />

costituito subito dopo la Liberazione e lavorò,<br />

fino al 1948, rischiando continuamente la vita:<br />

11 di loro morirono, 6 rimasero feriti.<br />

Testimonianza di Mario Zanella, un ex sminatore.<br />

[…] nel 1946, quando avevo ventidue<br />

anni, lessi un bando che invitava a fare<br />

un corso per la bonifica dei campi minati.<br />

Mi iscrissi al corso e, un mese dopo, a marzo,<br />

ho cominciato questo lavoro […] il lavoro<br />

era molto pericoloso: dopo solo sei mesi erano<br />

già morte 2 delle 36 persone che avevano<br />

fatto il corso con me.<br />

Si bonificavano circa 20 mq al giorno, si<br />

lavorava sei giorni alla settimana e la<br />

paga era quella di un operaio specializzato<br />

a cui erano aggiunte 600 lire di indennizzo<br />

per il “rischio”. Ogni squadra era composta<br />

di tre uomini, la mia squadra ha<br />

raccolto 33000 pezzi di materiale esplosivo<br />

(fra bombe, granate e mine) in due anni<br />

e tre mesi […]<br />

Sminare un terreno è un lavoro lungo,<br />

pericoloso e che richiede molta attenzione.<br />

Le mine che hanno parti in metallo sono<br />

identificabili col metal detector, ma le<br />

mine senza parti in metallo (come la tof<br />

di fabbricazione tedesca) richiedono un<br />

lavoro più lungo: si posa nel terreno da<br />

sminare, delimitato da cordicelle, un telaio<br />

(40 x 80 cm.) costituito da 9 quadratini<br />

e si punzona in quattro punti ogni quadratino<br />

con un’asta lunga circa 2,5 m.<br />

cercando di far entrare l’asta nel terreno<br />

con un’angolatura di 45 gradi. Se non si<br />

trovavano ostacoli si procedeva a ispezionare<br />

il quadratino successivo.<br />

Quando venivano trovate le mine venivano<br />

raccolte in gruppi di quattro o cinque e si<br />

facevano saltare tutti i giorni ad un’ora<br />

prestabilita […]

Si tolgono i manifesti fascisti e si mettono quelli inneggianti ai polacchi e ai patrioti, Imola 15 aprile 1945<br />

Ma la lotta non è finita: un’altra grande lotta, rude e dolorosa, ci attende: La lotta per la<br />

resurrezione del nostro Paese, la lotta per trarre la nostra Italia dalla catastrofe immane in cui<br />

è stata criminosamente gettata.<br />

Il segreto della vittoria in questa lotta civica e civile sta nell’unità di popolo attorno ai partiti<br />

che lottano per la emancipazione delle masse lavoratrici, nella stretta unità fra gli operai,<br />

contadini, intellettuali.<br />

Dalle tombe dei nostri martiri, dalla tomba di Antonio Gramsci, di Giacomo Matteotti, di Carlo<br />

Rosselli, di Amendola, di don Minzoni, si eleva alto e ammonitore il grido di “unità, unità”.<br />

Questo grido deve essere accolto da noi come alto dovere civico, come un dovere sacro. La vittoria<br />

in questa grandiosa lotta, dovrà ridare all’Italia il posto che le compete nel concerto delle grandi<br />

nazioni civili, dovrà assicurare al suo popolo la pace duratura, la libertà, il lavoro ed il pane,<br />

l’istruzione, la gioia di vivere […]<br />

Anselmo Marabini, Discorso agli imolesi nel giorno del ritorno dall’esilio

sommario<br />

Uomini e donne imolesi tra fascismo e democrazia<br />

- Incontrare la storia p.3<br />

- Vent’anni di fascismo e antifascismo p.4-11<br />

- La guerra e la popolazione civile p.12-17<br />

- La resistenza all’occupazione nazista p.18-22<br />

- La repressione nazifascista p.23-27<br />

- La lotta partigiana della 36° Brigata Garibaldi p.28-32<br />

- Il contributo delle donne p.33-37<br />

- Liberazione ricostruzione Repubblica e Costituzione p.38-41<br />

Le testimonianze provengono dal libro di Livia Morini Per essere libere, due dal<br />

ciclostilato Il fascismo, la Resistenza, le donne curato da alcune alunne del Liceo<br />

scientifico di Imola nel 1981.<br />

Si ringrazia Marco Orazi del C.I.D.R.A. per l’aiuto prestato nella ricerca del<br />

materiale iconografico.<br />

Un ringraziamento a Prima Vespignani per l’intervista rilasciata e alla famiglia<br />

che ha messo a disposizione la foto Befana dell’UDI per la pubblicazione sul<br />

quaderno.<br />

Stampato a Imola - gennaio 2009