VIA MARTINENGO DA BARCO - Comune di Brescia

VIA MARTINENGO DA BARCO - Comune di Brescia

VIA MARTINENGO DA BARCO - Comune di Brescia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>VIA</strong> <strong>MARTINENGO</strong> <strong>DA</strong> <strong>BARCO</strong><br />

1. Pinacoteca Tosio Martinengo<br />

già palazzo Martinengo da Barco, n.1<br />

2. casa <strong>di</strong> sant’Angela già Moro, n.4<br />

Toponomastica e cenni storici<br />

Via Martinengo da Barco è preceduta dalla piazza de<strong>di</strong>cata<br />

al pittore bresciano Alessandro Bonvicino detto il<br />

Moretto. Tale piazza fu aperta nel 1898 con l’inaugurazione<br />

del monumento de<strong>di</strong>cato all’omonimo pittore,<br />

opera <strong>di</strong> Domenico Ghidoni. Fino al 1892 infatti al posto<br />

<strong>di</strong> questo spazio aperto, sorgevano numerose casette<br />

e lungo quella che oggi è la facciata d’ingresso del palazzo<br />

della Pinacoteca, correva il vicolo cieco detto dello<br />

Sguazzo. Giungendovi oggi si viene accolti dalla statua raffigurante Moretto,<br />

in pie<strong>di</strong> su un alto basamento con in mano tavolozza e pennelli, gli strumenti della<br />

sua arte. Sui gradoni del basamento è seduta una figura femminile che simboleggia<br />

la pittura mistica, con un volume aperto sulle ginocchia. Per questa scultura,<br />

nel 1893 Ghidoni aveva presentato all’Ateneo un bozzetto che però venne<br />

rifiutato perché troppo innovativo. Venne allora indetto un concorso nazionale e<br />

lo scultore presentò un nuovo bozzetto. Il 26 agosto 1894 l’Ateneo gli commissionò<br />

l’esecuzione del monumento, che venne inaugurato il 3 settembre 1898.<br />

Dalla piazza prende vita via Martinengo da Barco, che si collega a via Alessandro<br />

Monti, ed è generalmente conosciuta per la presenza <strong>di</strong> palazzo Martinengo<br />

da Barco, attuale sede della civica Pinacoteca Tosio Martinengo. Sul lato est del<br />

tracciato, fino al 1922 scorreva scoperto il canale Molin del Brolo che in questa<br />

zona faceva un notevole salto mettendo in moto una ruota idraulica. L’andamento<br />

curvilineo della via è dato proprio dallo scorrere <strong>di</strong> questo canale. Sul lato opposto<br />

invece trova sede, al civico 2, l’istituto “Figlie del Sacro Cuore <strong>di</strong> Gesù”,<br />

collegio universitario, e al civico 4 la Casa <strong>di</strong> sant’Angela, includendo parte dei<br />

chiostri dell’ex convento <strong>di</strong> sant’Afra, oggi sant’Angela Merici. Fra la casa <strong>di</strong><br />

sant’Angela e il prospiciente palazzo della Pinacoteca esisteva fino al 1870 un cavalcavia<br />

che attraversava la strada mettendo in comunicazione le due <strong>di</strong>more della<br />

famiglia Martinengo.<br />

120

Passeggiando per via Martinengo da Barco<br />

La facciata della Pinacoteca Tosio Martinengo (1) su piazza Moretto è un rifacimento<br />

moderno, ad opera dell’architetto bresciano Antonio Tagliaferri, in uniformità<br />

con il seicentesco prospetto su via Martinengo. Come si è detto, fino al<br />

1892 la piazza non esisteva e la facciata del palazzo su questo lato era un rustico<br />

muro che correva lungo il vicolo chiuso. Il grande palazzo Martinengo da Barco<br />

fu costruito su precedenti e<strong>di</strong>fici trecenteschi ritrovati in alcuni ambienti a piano<br />

terra e ristrutturato nel 1680 circa da un grande mecenate, il conte Francesco Leopardo<br />

che fece eseguire importanti lavori tra cui la facciata meri<strong>di</strong>onale, portando<br />

così a compimento la sua bella <strong>di</strong>mora. Sembra che ad<strong>di</strong>rittura lo stesso conte<br />

Francesco Leopardo avesse dato i <strong>di</strong>segni delle mo<strong>di</strong>fiche da apportare al palazzo<br />

e della nuova facciata,<br />

dando prova del suo buon gusto.<br />

Questa facciata è sud<strong>di</strong>visa in<br />

tre corpi <strong>di</strong>stinti: i due più esterni,<br />

un tempo destinati ad abitazione,<br />

si presentano massicci,<br />

con alte finestre al piano nobile,<br />

coronate da un frontone curvilineo<br />

in cui è inserito un mascherone<br />

dalle bizzarre smorfie. I<br />

due corpi sono uniti fra loro dall’ingresso,<br />

costituito da un alto<br />

muro sormontato da balaustra<br />

interrotto al centro dal portale<br />

coronato dalle statue <strong>di</strong> Marte e<br />

Pallade opere <strong>di</strong> Andrea Paracca.<br />

Numerosi ambienti del pianterreno<br />

e del piano nobile furono<br />

decorati con prospettive architettoniche<br />

o motivi vegetali. Lavori<br />

<strong>di</strong> ampliamento e decorativi<br />

vennero continuati anche durante<br />

il XVIII secolo: interes-<br />

sante è la decorazione del soffitto<br />

dello scalone con l’apoteosi<br />

121<br />

Domenico Ghidoni,<br />

Moretto e la pittura mistica, 1898

della famiglia Martinengo. Nei primi decenni dell’Ottocento vennero interamente<br />

decorate tre sale, con motivi pompeiani ed egizi attribuiti al Teosa.<br />

L’antica abitazione su cui sorge questo palazzo doveva essere <strong>di</strong> proprietà della<br />

famiglia Fisogni, che alla fine del Seicento non avendo ere<strong>di</strong> vendette ai vicini<br />

conti Martinengo da Barco, già proprietari della casa <strong>di</strong> fronte. Le vicende ottocentesche<br />

sono segnate dalla nobile figura <strong>di</strong> Francesco Leopardo. Ultimo erede<br />

della famiglia Martinengo, rivestì importanti cariche politiche: ministro del governo<br />

provvisorio <strong>di</strong> Manin e Tommaseo, presidente del consiglio provinciale a<br />

Venezia, senatore del regno, ma anche grande cultore delle lettere e delle arti,<br />

come la maggior parte dei membri della sua famiglia. Furono infatti i suoi predecessori,<br />

almeno due secoli prima <strong>di</strong> lui, ad iniziare la collezione <strong>di</strong> opere d’arte,<br />

libri, stampe, strumenti scientifici, medaglie e monete <strong>di</strong> ogni genere, che lui stesso<br />

lasciò alla città con l’intero palazzo. Proprio questo palazzo, <strong>di</strong>ventato proprietà<br />

del <strong>Comune</strong>, fu subito a<strong>di</strong>bito a pubblica Pinacoteca. Negli ultimi decenni<br />

dell’800 infatti la quantità <strong>di</strong> opere esposte nella galleria <strong>di</strong> palazzo Tosio era così<br />

cresciuta che mancava lo spazio materiale per la loro esposizione e valorizzazione.<br />

Cresceva la necessità <strong>di</strong> trasferire parte del patrimonio in una nuova sede, più<br />

spaziosa e luminosa. A questo scopo venne scelto il palazzo che proprio in que-<br />

Casa <strong>di</strong> sant’Angela: sala con affreschi settecenteschi a<strong>di</strong>bita a cappella<br />

122

gli stessi anni veniva donato alla città <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> dal nobile Francesco Leopardo<br />

V Martinengo da Barco.<br />

Nel 1888 vennero trasferite le stampe e i primi <strong>di</strong>pinti della collezione Tosio, a<br />

cui si unirono opere provenienti da chiese, alcuni acquisti del municipio e le opere<br />

<strong>di</strong> alcuni nuovi legati: Richiedei (1869-1870), Lorenzetti (1881), Vergine Pernici<br />

(1882), Renica (1883). Così quasi contemporaneamente si apriva in palazzo<br />

Martinengo la Pinacoteca <strong>di</strong> arte antica e in palazzo Tosio la Pinacoteca <strong>di</strong> arte<br />

moderna (cfr. approfon<strong>di</strong>mento, p.).<br />

Al civico 4, proprio <strong>di</strong> fronte al palazzo della Pinacoteca, è la casa <strong>di</strong> sant’Angela<br />

(2), <strong>di</strong>mora che come si <strong>di</strong>ceva era <strong>di</strong> proprietà della famiglia Martinengo da<br />

Barco. Questi ultimi avevano fatto costruire un cavalcavia per renderla accessibile<br />

dal palazzo prospiciente. Quando però il nobile Giulio Moro acquistò la casa<br />

nel 1870, demolì il cavalcavia e fece risistemare la facciata. All’inizio del Novecento<br />

la famiglia Moro si estinse e l’ultima erede lasciò la casa alla Compagnia<br />

<strong>di</strong> sant’Angela. La struttura del piccolo palazzo è secentesca, il modesto portale<br />

è contornato da larghe bugne e il cornicione è decorato in stucco. Una sala, oggi<br />

a<strong>di</strong>bita a cappella, è affrescata in pieno stile settecentesco e presenta le pareti decorate<br />

con finte prospettive, sormontate da balaustra e coronate da finte architetture.<br />

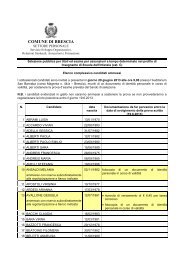

La civica Pinacoteca <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

Orario <strong>di</strong> apertura<br />

Estate: 10-13; 14-18 - Inverno: 9.30-13; 14.30-17<br />

Chiuso il lunedì; per informazioni consultare il sito www.bresciamusei.com<br />

La doppia intitolazione Tosio e Martinengo non in<strong>di</strong>ca un legame <strong>di</strong> tipo familiare,<br />

ma semplicemente l’omaggio ai due principali collezionisti ottocenteschi<br />

che hanno contribuito all’apertura della Pinacoteca citta<strong>di</strong>na donando le proprie<br />

raccolte al <strong>Comune</strong>: Paolo Tosio e Francesco Leopardo Martinengo da Barco. A<br />

questi due nuclei principali si aggiunsero le raccolte <strong>di</strong> illustri personaggi, che<br />

sulle orme dei predecessori, hanno legato le collezioni alla città e molte opere<br />

provenienti da chiese, conventi e monasteri soppressi.<br />

Le <strong>di</strong>verse donazioni hanno reso la collezione della Pinacoteca particolarmente<br />

ricca ed eterogenea. Sono ben rappresentati <strong>di</strong>versi generi artistici: dall’arte sacra<br />

e devozionale, al paesaggio e la pittura <strong>di</strong> genere. I recenti allestimenti hanno<br />

quasi totalmente sostituito la vecchia modalità <strong>di</strong> esposizione secondo la tra<strong>di</strong>zione<br />

della quadreria, ovvero opere <strong>di</strong>sposte su più livelli dal pavimento al<br />

soffitto, con nuovi criteri <strong>di</strong> esposizione ragionata, che mettono in rilievo, attra-<br />

123

verso filoni tematici, la varietà <strong>di</strong> questo patrimonio e la personalità dei vari collezionisti.<br />

Oggi viene dato spazio alla figura del conte Tosio, facendo emergere,<br />

attraverso l’esposizione <strong>di</strong> alcune opere della sua raccolta, una personalità dal<br />

gusto raffinato. La figura <strong>di</strong> Tosio rispecchia fedelmente quella del buon collezionista,<br />

che riesce ad ottenere al momento giusto le migliori opere, precorrendo<br />

i tempi e commissionando <strong>di</strong>pinti ad artisti non ancora affermati ma che presto<br />

sarebbero <strong>di</strong>ventati gran<strong>di</strong> nomi dell’arte ottocentesca.<br />

Aprono l’esposizione due tra i pezzi più rappresentativi della collezione Tosio:<br />

l’Angelo e il Cristo Redentore, opere del celebre Raffaello Sanzio, cui fanno seguito<br />

altri <strong>di</strong>pinti dai lui acquistati e firmati da gran<strong>di</strong> nomi come Lorenzo Lotto,<br />

Giovanni Battista Moroni, Andrea Solario, Moretto per passare alla sezione<br />

de<strong>di</strong>cata alla pittura bresciana del Cinquecento dal Foppa al Moretto, in cui viene<br />

documentata l’arte bresciana del Rinascimento, percorrendo attraverso il<br />

tema sacro gli esor<strong>di</strong> e la maturità <strong>di</strong> due gran<strong>di</strong> artisti come Moretto e Romanino,<br />

messi a confronto con opere illustri <strong>di</strong> Foppa, Ferramola e Savoldo.<br />

In questa esposizione largo<br />

spazio è stato dato al pittore<br />

milanese <strong>di</strong> nascita e bresciano<br />

d’adozione Giacomo<br />

Ceruti meglio conosciuto<br />

con il soprannome <strong>di</strong> Pitochetto,<br />

pittore settecentesco<br />

particolarmente legato alla<br />

pittura <strong>di</strong> genere e ai temi<br />

pauperistici a sfondo sociale.<br />

Chiude il percorso<br />

un’ampia sezione de<strong>di</strong>cata<br />

all’arte del Seicento nelle<br />

sue varie forme e sfaccettature:<br />

la pittura naturalistica,<br />

il paesaggio, la pittura devozionale,<br />

il ritratto.<br />

Questo tipo <strong>di</strong> esposizione<br />

non esaurisce naturalmente<br />

il grande patrimonio che la<br />

Pinacoteca possiede, ma<br />

consente una lettura approfon<strong>di</strong>ta<br />

<strong>di</strong> alcune opere con<br />

l’auspicio, attraverso nuovi<br />

filoni e nuovi allestimenti,<br />

<strong>di</strong> venire a conoscenza del<br />

suo intero ricco patrimonio.<br />

124<br />

Raffaello, Cristo bene<strong>di</strong>cente,<br />

olio su tavola, 1505 – 1506