30 anni di partecipazione Circoscrizione Ovest - Comune di Brescia

30 anni di partecipazione Circoscrizione Ovest - Comune di Brescia

30 anni di partecipazione Circoscrizione Ovest - Comune di Brescia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

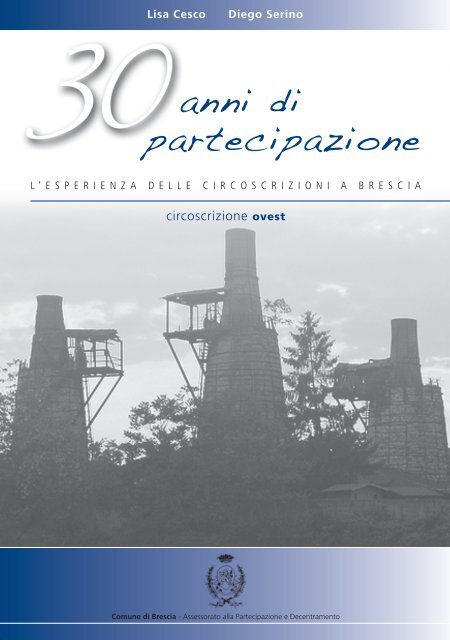

Lisa Cesco Diego Serino<br />

<strong>anni</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>partecipazione</strong><br />

L’ESPERIENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI A BRESCIA<br />

circoscrizione ovest<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> - Assessorato alla Partecipazione e Decentramento

Lisa Cesco è autrice della storia dei quartieri Urago Mella, Chiusure e Villaggio Ba<strong>di</strong>a, del capitolo<br />

secondo “A spasso per la <strong>Ovest</strong>”, delle interviste a Maria Cipriano, Valerio Lanzini e Angelo Borboni.<br />

Diego Serino è autore della storia dei quartieri Fiumicello, Primo Maggio e Villaggio Violino, del<br />

capitolo terzo “Alle origini del decentramento”, e delle interviste a Alberto Martinuz, Francesco<br />

Maltempi e Mario Setti<br />

In copertina:<br />

Le fornaci <strong>di</strong> Ponte Crotte

Lisa Cesco Diego Serino<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE<br />

l’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

CIRCOSCRIZIONE OVEST

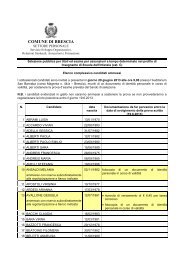

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

L’Assessorato alla Partecipazione e Decentramento del<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> ha ritenuto opportuno promuovere una<br />

pubblicazione che ripercorra la storia del decentramento<br />

amministrativo nella nostra città, dalle origini fino alla<br />

recente riforma che ne <strong>di</strong>segna una nuova identità formale<br />

e sostanziale, in occasione del trentennale <strong>di</strong> fondazione<br />

delle Circoscrizioni in forma istituzionale.<br />

I testi presenteranno in forma monografica, snella ed<br />

essenziale, le cinque attuali circoscrizioni del sistema<br />

decentrato bresciano, rilevando come le stesse abbiamo piano piano preso corpo da una<br />

spinta nata dal basso, dall’esigenza spontanea dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong> aggregarsi in<br />

Comitati per con<strong>di</strong>videre un’esperienza <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> nella vita degli stessi quartieri,<br />

nella connotazione urbanistica e nelle iniziative sociali e aggregative. Il racconto vuole<br />

quin<strong>di</strong> anche ripercorrere l’esperienza dei primi consigli <strong>di</strong> quartiere e delle persone che<br />

ne sono state fautrici e protagoniste, riportando la testimonianza dei singoli soggetti che<br />

hanno vissuto e determinato l’esperienza della <strong>partecipazione</strong> attiva e spontanea <strong>di</strong> quegli<br />

<strong>anni</strong>.<br />

Il quadro sulle circoscrizioni si completa in un alternarsi fra storia politica dei consigli<br />

circoscrizionali, che comprende anche la menzione dei Presidenti, con un loro profilo<br />

biografico e il resoconto della loro esperienza amministrativa, e una breve storia del<br />

territorio, dei quartieri e della loro trasformazione urbanistica e sociale, nell’elencazione<br />

dei luoghi <strong>di</strong> rappresentanza storica e <strong>di</strong> aggregazione sociale, testimonianza <strong>di</strong> lente<br />

trasformazioni e graduali cambiamenti che ne hanno determinato l’attuale assetto.<br />

La recente riforma, che ha ri<strong>di</strong>segnato i confini circoscrizionali, ha portato come<br />

conseguenza l’avvio <strong>di</strong> un ripensamento complessivo sul significato del decentramento,<br />

configurandosi la circoscrizione sempre più come ente territoriale multifunzionale, luogo<br />

<strong>di</strong> rappresentanza e consultazione dei quartieri, ma anche luogo <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> servizi.<br />

Sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno collaborato all’elaborazione <strong>di</strong><br />

questo breve trattato storico sulle circoscrizioni, in particolare agli autori che nei mesi<br />

scorsi hanno effettuato un importante lavoro <strong>di</strong> ricerca sulla nascita, la crescita, la<br />

trasformazione e l’evoluzione nel tempo del decentramento e della <strong>partecipazione</strong> a <strong>Brescia</strong>.<br />

Il Vicesindaco<br />

Assessore alla Partecipazione e Decentramento<br />

Fabio RolFi<br />

4

I SALUTI<br />

Sono lieto <strong>di</strong> presentare agli abitanti della <strong>Circoscrizione</strong><br />

<strong>Ovest</strong> questa particolare pubblicazione che, intervallando<br />

notizie storiche ad interessanti acca<strong>di</strong>menti politicosociali,<br />

ci fa entrare nel vivo <strong>di</strong> quella che dovrebbe essere<br />

la <strong>di</strong>mensione partecipativa <strong>di</strong> una “parte” importante<br />

della nostra Città.<br />

Tanto è accaduto al <strong>di</strong> qua e al <strong>di</strong> là della storica “Via<br />

Milano” che ha visto nascere nelle sue imme<strong>di</strong>ate<br />

a<strong>di</strong>acenze gran<strong>di</strong> quartieri ed estesi villaggi <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni che hanno contribuito ad<br />

arricchire economicamente e umanamente il patrimonio sociale <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />

E’ giusto pertanto, a trent’<strong>anni</strong> dalla nascita delle Circoscrizioni, fare per i bresciani il<br />

punto della situazione riguardo gli aspetti del tessuto sociale e nel quale essi hanno<br />

operato e nel quale continueranno ad operare.<br />

Sono certo che questo testo, ricco <strong>di</strong> curiosità nonché <strong>di</strong> utili informazioni sulle realtà<br />

associative operanti sul territorio della <strong>Ovest</strong>, sia da stimolo per un rafforzamento della<br />

forma partecipativa tanto incoraggiata anche dall’attuale Amministrazione comunale.<br />

Un particolare e caloroso saluto a tutti gli abitanti della <strong>Ovest</strong> dal Vostro Presidente.<br />

5<br />

Il Presidente<br />

della circoscrizione <strong>Ovest</strong><br />

Mattia MaRgaRoli

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

23<br />

25<br />

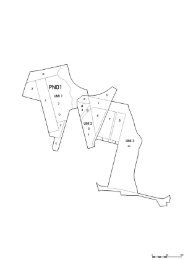

CIRCOSCRIZIONE<br />

NORD<br />

Mappa delle Circoscrizioni della città <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

5<br />

CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

20<br />

7<br />

26<br />

CIRCOSCRIZIONE SUD<br />

2 - Borgo Trento<br />

11 - Mompiano<br />

15 - Villaggio Prealpino<br />

17 - San Bartolomeo<br />

22 - Casazza<br />

28 - Sant’Eustacchio<br />

29 - San Rocchino-Costalunga<br />

9<br />

24<br />

21<br />

3<br />

6<br />

8<br />

28<br />

10<br />

27<br />

4<br />

17<br />

2<br />

22<br />

6<br />

1<br />

<strong>30</strong><br />

12<br />

15<br />

11<br />

CIRCOSCRIZIONE NORD<br />

19<br />

29<br />

14<br />

CIRCOSCRIZIONE CENTRO<br />

CIRCOSCRIZIONE EST<br />

CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

5 Chiusure - 7 Fiumicello - 21 Urago Mella<br />

23 Villaggio Ba<strong>di</strong>a - 25 Villaggio Violino - 26 Primo Maggio<br />

CIRCOSCRIZIONE<br />

CENTRO<br />

1 - <strong>Brescia</strong> Antica<br />

3 - Porta Milano<br />

4 - Centro Storico Nord<br />

14 - Porta Venezia<br />

27 - Centro Storico Sud<br />

<strong>30</strong> - Crocifissa <strong>di</strong> Rosa<br />

CIRCOSCRIZIONE<br />

EST<br />

19 - San Polo - SanPolino<br />

13 - Bettole- Buffalora<br />

18 - Sant’Eufemia<br />

16 - Caionvico<br />

18<br />

13<br />

16<br />

CIRCOSCRIZIONE<br />

SUD<br />

6 - Don Bosco<br />

8 - Folzano<br />

9 - Fornaci<br />

10 - Lamarmora<br />

12 - Porta Cremona<br />

20 - Chiesanuova<br />

24 - Villaggio Sereno

Introduzione<br />

La CiRCosCRizione oVest è, insieme alla Centro, fra le circoscrizioni<br />

con più alta densità demografica, in base al rapporto fra superficie territoriale<br />

e numero <strong>di</strong> abitanti.<br />

Il territorio della <strong>Ovest</strong> comprende i quartieri:<br />

• Chiusure<br />

• Urago Mella<br />

• Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />

• Villaggio Violino<br />

• Fiumicello<br />

• Primo Maggio<br />

La <strong>Circoscrizione</strong> è abitata da 39.447 residenti, con una prevalenza delle donne<br />

– che sono oltre 20.600 – sugli uomini, che ammontano a 18.800.<br />

I quartieri più popolosi sono quelli <strong>di</strong> Chiusure e <strong>di</strong> Urago Mella (entrambi abitati<br />

da oltre 10 mila residenti), seguiti dal quartiere Fiumicello, che ha oltre 7 mila<br />

abitanti. Il meno popolato è il quartiere Primo Maggio, con 2.753 residenti.<br />

La <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong> ha due se<strong>di</strong>:<br />

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

Sede <strong>di</strong> Via Villa Glori, 13<br />

Telefono 0<strong>30</strong>-3732965<br />

fax 0<strong>30</strong>-3736196<br />

E-mail circoscrizioneovest@comune.brescia.it<br />

Sede <strong>di</strong> Via Farfengo, 69<br />

Telefono 0<strong>30</strong>-318007<br />

Fax 0<strong>30</strong>-2411477<br />

E-mail circoscrizioneovest@comune.brescia.it<br />

Entrambe le se<strong>di</strong> sono aperte al pubblico<br />

dal lunedì al giovedì dalle 9,<strong>30</strong> alle 12,15 e dalle 14,00 alle 15,45; il venerdì dalle ore 9,<strong>30</strong> alle 12,15.<br />

7

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

8<br />

Ponte Crotte negli <strong>anni</strong> ‘80 Archivio Lucini

Capitolo 1<br />

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

I quartieri della <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong><br />

CHiUsURe<br />

La porta <strong>di</strong> ingresso privilegiata verso l’Oltremella e il quartiere Chiusure è<br />

sempre stata rappresentata da ponte Crotte, una denominazione che compare<br />

già in un documento del 1233 come “pontem de li Grottis”. Secondo una<br />

prima interpretazione il nome deriverebbe da pons cryptarum, a sua volta da<br />

cryptae, con riferimento all’esistenza nella zona <strong>di</strong> cantine o ospizi per accogliere<br />

i viandanti; un’altra spiegazione riconduce invece il termine al sassone<br />

“grot”, che in<strong>di</strong>ca un ponte grande.<br />

Quel che è certo è che ponte Crotte era uno dei tre ponti più antichi sul fiume<br />

Mella (insieme a quello <strong>di</strong> via Milano e quello <strong>di</strong> Roncadelle), e coincideva<br />

con un originario tracciato viario <strong>di</strong> periodo romano, come confermano lapi<strong>di</strong><br />

e iscrizioni latine rinvenute nelle mura della struttura.<br />

Il ponte <strong>di</strong>venne tristemente famoso nella seconda metà del Cinquecento,<br />

quando scoppiò la peste <strong>di</strong> San Carlo e nelle sue vicinanze venne realizzato<br />

un cimitero per dare sepoltura a circa 20 mila cadaveri. Un viatico per chi<br />

passava sul Mella per recarsi nella zona <strong>di</strong> Chiusure era la santella posta<br />

sul bordo del ponte fino agli inizi del Novecento, quando la fisionomia della<br />

struttura cambiò per consentire il passaggio dei binari del tram in <strong>di</strong>rezione<br />

Gussago.<br />

Arrivati sulla riva opposta del fiume, all’incrocio fra le o<strong>di</strong>erne via Crotte,<br />

Chiusure e Torricella <strong>di</strong> Sopra, sulla strada per Milano e Iseo esisteva<br />

nell’antichità una statio romana, cioè un ricovero per i pellegrini <strong>di</strong> passaggio<br />

nella zona. Successivamente sull’area, <strong>di</strong>venuta <strong>di</strong> proprietà del monastero<br />

<strong>di</strong> Santa Giulia e poi <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> San Faustino, viene fondato un<br />

ospizio o luogo <strong>di</strong> accoglienza per i viandanti, denominato Ospitale Denni,<br />

cioè ospedale del vescovo o “del Signore”, a seconda delle interpretazioni,<br />

<strong>di</strong>ventato in seguito Ospedaletto, un appellativo che lungo i secoli ha dato<br />

il nome alla località.<br />

9

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Il territorio dell’Oltremella è sempre stato una zona poco urbanizzata, con<br />

campi coltivati, filari <strong>di</strong> viti, cascinali e ville signorili. Bisogna aspettare gli<br />

<strong>anni</strong> Trenta del secolo scorso per vedere l’avvio <strong>di</strong> uno sviluppo e<strong>di</strong>lizio che<br />

trasformerà la zona da aperta campagna a porzione a tutti gli effetti della<br />

periferia citta<strong>di</strong>na.<br />

Nel 1931, lungo la riva del Mella nei pressi <strong>di</strong> ponte Crotte nasce il primo inse<strong>di</strong>amento<br />

abitativo, con una quin<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> baracche allineate su quattro file,<br />

per ospitare gli “sfrattati”, rimasti senza tetto a seguito dello sventramento<br />

pianificato <strong>di</strong> piazza Vittoria, in centro storico.<br />

Il quartiere, chiamato “degli sfrattati” o <strong>di</strong> San Vincenzo, arriva ad ospitare<br />

250 famiglie: nel secondo dopoguerra sarà fondamentale e carismatica la<br />

figura <strong>di</strong> don Giacomo Vender, che sceglierà <strong>di</strong> andare fra gli “sfrattati” de<strong>di</strong>candosi<br />

alla formazione dei giovani, alla promozione culturale e spirituale<br />

del quartiere, all’assistenza sociale. Sarà don Vender a sostenere il progetto<br />

<strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> case per le famiglie accolte nei capannoni, che verranno<br />

realizzate nelle zone limitrofe negli <strong>anni</strong> Cinquanta, prima della demolizione<br />

delle baracche. La chiesa parrocchiale, de<strong>di</strong>cata al Santo Spirito, verrà invece<br />

consacrata nel 1969.<br />

Nuovi nuclei <strong>di</strong> popolamento nella zona <strong>di</strong> Chiusure sorgono alla fine degli<br />

<strong>anni</strong> Trenta del Novecento, quando l’Istituto fascista autonomo case popolari<br />

vi in<strong>di</strong>vidua spazi che ben si prestano all’espansione urbana, per far fronte<br />

alla necessità <strong>di</strong> abitazioni dovuta al richiamo <strong>di</strong> lavoratori e manodopera<br />

verso la città. Le prime abitazioni costruite sono quelle “dei francesi”, perché<br />

destinate a ospitare gli italiani richiamati dalla Francia. La crescita prosegue<br />

nel secondo dopoguerra, con numerosi progetti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia popolare attraverso<br />

cui prende forma, lungo l’asse <strong>di</strong> via Chiusure, il reticolo del quartiere, con<br />

i tracciati <strong>di</strong> via Colombo e via Caduti del Lavoro attorno a cui si <strong>di</strong>ramano<br />

fabbricati e servizi.<br />

L’appellativo <strong>di</strong> Chiusure, rimasto alla via e al quartiere, rimanda ai territori<br />

esterni alle mura citta<strong>di</strong>ne a partire dall’epoca me<strong>di</strong>evale, che pur essendo<br />

legati alle quadre urbane erano entità amministrative a sé stanti, con propri<br />

statuti e una autonoma giuris<strong>di</strong>zione (i “giu<strong>di</strong>ci dei chiosi”). La derivazione<br />

del nome è dal latino clausum, per in<strong>di</strong>care campi recintati da siepi o muraglie,<br />

com’era in passato il tipico paesaggio alle porte della città.<br />

10

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

Ai pie<strong>di</strong> della collina <strong>di</strong> Sant’Anna si stende l’omonimo quartiere, cresciuto<br />

alla fine degli <strong>anni</strong> Cinquanta del secolo scorso, secondo un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia<br />

con complessi abitativi inframmezzati da spazi ver<strong>di</strong>.<br />

Il colle è <strong>di</strong> origine miocenica (età terziaria) e rappresenta un sito preistorico<br />

significativo, in cui sono stati rinvenuti reperti ceramici e oggetti <strong>di</strong> selce<br />

risalenti all’età del bronzo me<strong>di</strong>o.<br />

Nel Me<strong>di</strong>oevo la collina veniva chiamata Monterotondo – probabilmente per<br />

la sua conformazione – e anche Monte Cleve. Grazie all’opera dei monaci del<br />

monastero <strong>di</strong> San Salvatore, cui il re longobardo Desiderio aveva assegnato<br />

quel territorio, l’area viene valorizzata con coltivazioni e filari <strong>di</strong> viti.<br />

Sul lato occidentale del colle viene fondata nel XII secolo l’abbazia de<strong>di</strong>cata<br />

ai santi Gervasio e Protasio retta dai monaci vallombrosani cui, nel Cinquecento,<br />

subentrano i Cappuccini. Fulcro della vita religiosa e comunitaria per<br />

l’abitato limitrofo <strong>di</strong>venta la cappella de<strong>di</strong>cata a Sant’Anna, costruita dagli<br />

stampatori Rizzar<strong>di</strong> nelle a<strong>di</strong>acenze della loro casa <strong>di</strong> campagna: nei secoli il<br />

nome <strong>di</strong> Sant’Anna <strong>di</strong>viene identificativo <strong>di</strong> tutta la zona.<br />

Oggi il colle, che segna il confine fra l’area urbana e la Franciacorta, è parte<br />

integrante del Parco delle colline.<br />

Quartiere S. Anna, la chiesa<br />

11<br />

Archivio Architetto Serino

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Le fornaci <strong>di</strong> Ponte Crotte<br />

Nei pressi <strong>di</strong> ponte Crotte sorgono le tre torri delle antiche fornaci<br />

per la produzione della calce, che oggi rappresentano un affascinante<br />

monumento <strong>di</strong> archeologia industriale, come tale vincolato<br />

dai Beni culturali.<br />

Le fornaci appartenevano in origine alla famiglia Giacoletti, che<br />

avviò l’attività della prima torre, più prossima al Mella, nel 1875,<br />

cui seguirono la seconda, sorta nel 1885 e la terza eretta agli inizi<br />

del Novecento.<br />

Nel processo <strong>di</strong> produzione della calce venivano utilizzate anche<br />

le pietre calcaree e i ciottoli raccolti dai renaioli sul greto del Mella,<br />

cui si aggiungeva la materia prima più pregiata proveniente da<br />

una cava <strong>di</strong> Nave: le fornaci funzionavano a fuoco continuo, e raccoglievano<br />

attorno alla loro caratteristica forma conica un vivace<br />

an<strong>di</strong>rivieni <strong>di</strong> carri per il carico e lo scarico dei materiali, oltre a un<br />

gran numero <strong>di</strong> garzoni e lavoranti.<br />

Le fornaci, che vennero in seguito acquistate dai Crescini e infine dai<br />

Rovetta, pur avendo cessato la loro attività sono tuttora un importante<br />

documento tangibile della storia del lavoro e dell’industria bresciana.<br />

Le Calchere <strong>di</strong> Ponte Crotte<br />

12

URago Mella<br />

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

Situato sulla sponda destra del fiume Mella, Urago è un quartiere dalla storia<br />

millenaria, che deve il suo nome alla ra<strong>di</strong>ce celtica “ur”, che significa acqua,<br />

fiume, cui si è aggiunto il suffisso “ragh”, che vuol <strong>di</strong>re davanti, verso: un villaggio,<br />

quin<strong>di</strong>, che si protende “davanti al fiume”, secondo il senso che gli stu<strong>di</strong>osi<br />

hanno dato al toponimo.<br />

In effetti Urago, fin dalle sue origini, ha sempre goduto <strong>di</strong> una posizione strategica<br />

sul Mella, al crocevia del guado <strong>di</strong> collegamento con la città. Già in epoca preistorica<br />

si ritiene che nella zona, in particolare sulle alture del Picastello, esistesse un<br />

inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> gruppi de<strong>di</strong>ti alla caccia. Successivamente Urago viene abitato<br />

dai Galli Cenomani, fino a quando passa sotto la dominazione dei romani.<br />

Come villaggio inserito prima nella Gallia cisalpina e poi nella colonia romana, Urago<br />

conosce un significativo sviluppo essendo prossimo al ponte sul Mella su cui passa<br />

la strada per Tellegatae (Telgate) e Me<strong>di</strong>olanum (Milano), con biforcazione per Iseo,<br />

che rappresentava per l’epoca una delle più importanti arterie viarie locali.<br />

La vicinanza con il fiume favorisce anche la crescita delle attività agricole, con<br />

la coltivazione <strong>di</strong> vigne e orti che connota per secoli quella porzione <strong>di</strong> territorio<br />

urbano, cui si aggiunge, secondo alcuni stu<strong>di</strong>, anche l’attività artigianale <strong>di</strong> lavorazione<br />

della lana.<br />

Dopo le invasioni barbariche, il villaggio rifiorisce sotto la dominazione dei Longobar<strong>di</strong>.<br />

Dal 760 il re longobardo Desiderio assegna parte del territorio <strong>di</strong> Urago<br />

alle monache benedettine del monastero <strong>di</strong> Santa Giulia, che avviano lavori <strong>di</strong><br />

bonifica <strong>di</strong> palu<strong>di</strong> e acquitrini formatisi con gli straripamenti del Mella.<br />

La prima chiesa, de<strong>di</strong>cata alla Natività della Beata Vergine Maria, viene eretta intorno<br />

all’anno Mille, svolgendo un ruolo aggregativo oltre che spirituale per la comunità.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista amministrativo, nel XIV secolo gli inse<strong>di</strong>amenti fuori dalle mura<br />

della città incominciano a riunirsi in quadre, come quella <strong>di</strong> Gussago, <strong>di</strong> cui Urago<br />

in quel periodo entra a far parte, per passare agli inizi del Quattrocento sotto la<br />

quadra <strong>di</strong> Lumezzane, e entrare pochi decenni dopo nella quadra <strong>di</strong> Nave.<br />

Nel frattempo, sotto la dominazione veneta iniziata nel 1426, il borgo viene occupato<br />

dall’esercito visconteo del Piccinino nel suo asse<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> del 1438.<br />

Nei secoli successivi conoscerà il passaggio <strong>di</strong> truppe francesi e spagnole, nel<br />

13

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Seicento verrà colpito da un’epidemia <strong>di</strong> peste e dovrà far fronte a inaspettate<br />

inondazioni del Mella.<br />

Proprio agli inizi del Seicento si sa dal Catastico <strong>Brescia</strong>no del podestà veneto Giov<strong>anni</strong><br />

da Lezze che il villaggio contava “40 fuochi e 250 anime, de quali utili 60”.<br />

Significativa è la presenza <strong>di</strong> proprietari terrieri, e fra le varie tenute ne spicca una<br />

in particolare, quello del pittore Romanino, che nel Cinquecento possiede appezzamenti<br />

coltivati nella zona, in località Carretto, e che proprio in virtù <strong>di</strong> questo<br />

legame con il borgo lascerà a Urago la splen<strong>di</strong>da pala dell’Annunciazione, opera<br />

della sua scuola, ora conservata nella parrocchiale.<br />

Grazie anche alla sua posizione geografica al <strong>di</strong> là del Mella, Urago come libero<br />

<strong>Comune</strong> conserva per lungo tempo una sua autonomia e in<strong>di</strong>pendenza rispetto<br />

alla città. Dopo l’unità d’Italia, nel 1867 viene aggregato al comune <strong>di</strong> Fiumicello<br />

(Regio Decreto 8 <strong>di</strong>cembre 1867, n. 4114), mentre pochi <strong>anni</strong> più tar<strong>di</strong>, nel 1884,<br />

analogamente alle altre municipalità rurali, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Fiumicello-Urago viene<br />

annesso a <strong>Brescia</strong>.<br />

Durante la prima guerra mon<strong>di</strong>ale Urago allestisce nella struttura delle scuole<br />

elementari un ospedale militare per prestare assistenza ai feriti. Sul finire della<br />

Grande guerra, nel 1918, la villa Carolina, nell’antica contrada del Mulino, ospita<br />

il generale Armando Diaz, “nei giorni <strong>di</strong> preparazione alla riscossa”, come recita<br />

la targa posta in ricordo <strong>di</strong> quell’episo<strong>di</strong>o.<br />

La connotazione tipicamente conta<strong>di</strong>na del borgo (a fine Ottocento si era costituita<br />

la Società <strong>di</strong> mutuo soccorso) è destinata a mo<strong>di</strong>ficarsi dopo il secondo conflitto<br />

mon<strong>di</strong>ale, quando Urago, che fino ad allora aveva mantenuto le <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> villaggio<br />

a bassa densità abitativa, punteggiato da ville padronali e piccoli inse<strong>di</strong>amenti<br />

conta<strong>di</strong>ni, conosce improvvisamente un’accelerazione urbanistica ed economica.<br />

Nella zona iniziano a nascere le prime officine e vengono costruite nuove abitazioni,<br />

Urago <strong>di</strong>venta centro <strong>di</strong> attività commerciali e impren<strong>di</strong>toriali, e la popolazione<br />

residente cresce esponenzialmente, allargandosi dal nucleo originario <strong>di</strong><br />

1500 abitanti agli attuali 10 mila. Anche il tessuto sociale e il sistema dei mestieri<br />

si trasforma, passando dalle figure dei braccianti e vignaioli <strong>di</strong> un tempo a una<br />

composizione prevalente <strong>di</strong> operai, artigiani, commercianti e impiegati.<br />

Negli <strong>anni</strong> Sessanta conoscono un particolare sviluppo gli inse<strong>di</strong>amenti abitativi alla<br />

Pendolina, zona che deriva il nome dalla parola “pendol”, cioè salice (secondo un’altra<br />

tesi la denominazione sarebbe invece mutuata dalla pendenza della collina).<br />

14

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

Il quartiere viene ulteriormente ampliato negli <strong>anni</strong> Ottanta con interventi e<strong>di</strong>lizi<br />

dell’Istituto case popolari.<br />

Anche il quartiere Torricella, il cui toponimo deriva dalla presenza, nel passato,<br />

<strong>di</strong> una torre – la turris Juliae – a <strong>di</strong>fesa del valico per Cellatica, nasce come agglomerato<br />

compiuto negli <strong>anni</strong> Sessanta, con gli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia popolare che<br />

cambiano i connotati secolari dell’area, fino ad allora agricola con bassa densità<br />

abitativa, impreziosita da alcune ville patrizie.<br />

L’impostazione del nuovo quartiere rispetta un preciso <strong>di</strong>segno urbanistico, volto<br />

a conferire una unità d’insieme ai <strong>di</strong>versi e<strong>di</strong>fici, realizzati attorno a spazi <strong>di</strong> vita<br />

in comune, come giar<strong>di</strong>ni e cortili, per salvaguardare il contesto <strong>di</strong> socialità su cui<br />

si sviluppano gli inse<strong>di</strong>amenti.<br />

Il quartiere Cesare Abba sorge invece alla fine degli <strong>anni</strong> Cinquanta a nord <strong>di</strong><br />

via Torricella <strong>di</strong> Sopra, in un’area che il <strong>Comune</strong> aveva acquistato dalle sorelle<br />

Abba Legnazzi, che imposero come clausola l’intitolazione del nuovo quartiere<br />

al loro antenato Giuseppe Cesare Abba, che era stato volontario nelle file dei<br />

Mille <strong>di</strong> Garibal<strong>di</strong>, un’esperienza rievocata nella sua celebre opera “Da Quarto al<br />

Volturno: Noterelle <strong>di</strong> uno dei Mille”.<br />

Il centro <strong>di</strong> Urago con la vecchia Parrocchiale<br />

15<br />

Archivio Lucini

Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Villaggio baDia<br />

Nucleo originario dell’abitato era l’abbazia dei Santi Gervasio e Protasio,<br />

fondata dai monaci benedettini vallombrosani agli inizi del XII secolo sulle<br />

pen<strong>di</strong>ci occidentali della collina <strong>di</strong> Sant’Anna. Il nome Ba<strong>di</strong>a deriva infatti da<br />

“abba<strong>di</strong>a”, ovvero abbazia.<br />

Nel Cinquecento subentrarono nel cenobio i Cappuccini, che ben presto però<br />

trasferirono parte del convento con la chiesa all’estremità meri<strong>di</strong>onale della<br />

collina - nelle a<strong>di</strong>acenze dell’area dove sorgerà il villaggio Ba<strong>di</strong>a – in un<br />

luogo panoramico costellato <strong>di</strong> vigne. Con alterne vicende, i frati abitarono<br />

il convento fino alla fine dell’Ottocento.<br />

La denominazione Ba<strong>di</strong>a si è poi estesa al territorio circostante, a vocazione<br />

rurale, dove nel 1955 prendono il via i lavori per costruire il villaggio voluto<br />

da padre Ottorino Marcolini, della Congregazione dei Padri della Pace, e<br />

realizzato per iniziativa della cooperativa “La Famiglia” da lui fondata nel<br />

1953.<br />

Il Villaggio Ba<strong>di</strong>a negli <strong>anni</strong> Sessanta<br />

16

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

All’insegna del motto “fare e ancora fare”, dopo il primo inse<strong>di</strong>amento realizzato<br />

al Violino, padre Marcolini – mente e personalità poliedrica che poteva<br />

vantare anche una laurea in ingegneria e in matematica - si concentrò<br />

sull’area della Ba<strong>di</strong>a per trovare una soluzione alla crescente richiesta <strong>di</strong><br />

alloggi favorita dalla ripresa industriale ed economica del secondo dopoguerra.<br />

Alla Ba<strong>di</strong>a padre Marcolini realizzò compiutamente e su larga scala la sua<br />

intuizione <strong>di</strong> partenza che si rivelerà vincente, quella della forma cooperativistica<br />

come via privilegiata per dare risposta all’urgenza del problema casa,<br />

soprattutto per i giovani e le categorie più modeste.<br />

Questa soluzione si muoveva parallela e alternativa all’idea <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia economico-popolare<br />

sovvenzionata dallo Stato e assistita da leggi e finanziamenti<br />

pubblici che si stava affermando in quel periodo <strong>di</strong> forte urbanizzazione. Il<br />

criterio seguito dalla cooperativa “La Famiglia” era <strong>di</strong> impostazione antistatalista,<br />

e guardava alla finanza cattolica e al paternalismo industriale come<br />

via <strong>di</strong> conciliazione fra capitale e lavoro (per realizzare la Ba<strong>di</strong>a un significa-<br />

Veduta aerea del Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />

17<br />

Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia

Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

tivo aiuto arrivò anche dalla Congrega della carità apostolica e dai mutui che<br />

le principali aziende bresciane accordarono ai propri <strong>di</strong>pendenti).<br />

Il primo mattone fu benedetto nel marzo del 1955 e nell’arco <strong>di</strong> due <strong>anni</strong><br />

erano già ultimati quasi 700 alloggi, che nel 1967 <strong>di</strong>venteranno oltre un<br />

migliaio.<br />

Lo schema seguito dalla cooperativa era quello <strong>di</strong> un villaggio periferico<br />

articolato attorno a un progetto <strong>di</strong> casa economica bifamiliare o a schiera,<br />

corredata da appezzamenti a<strong>di</strong>biti a orto o a giar<strong>di</strong>no. Nel reticolo <strong>di</strong> vie e<br />

traverse, semplicemente in<strong>di</strong>cate con numeri <strong>di</strong>spari e pari, la pianificazione<br />

del villaggio favorì la creazione <strong>di</strong> un senso <strong>di</strong> comune appartenenza fra<br />

i residenti, favorito dal fatto <strong>di</strong> essere tutti proprietari della propria casa,<br />

inserita in un contesto abitativo a misura d’uomo.<br />

Lo schema tipico delle abitazioni al villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />

18

Villaggio Violino<br />

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

Il Villaggio Violino è situato a sud-ovest <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> sulla destra del Fiume Mella.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista storico i territori dove attualmente sorge il Villaggio appartenevano<br />

alla Chiusure <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> fin dal me<strong>di</strong>oevo.<br />

Il suo nome deriva, secondo Paolo Guerrini, dalla famiglia Violini che, nel 1621, acquistò<br />

terreni dall’Ospedale Maggiore. Precedentemente e, fino al 1807, il centro <strong>di</strong><br />

questo territorio era noto con il nome <strong>di</strong> Castelletto, probabilmente per la presenza <strong>di</strong><br />

una casa signorile in parte ad un fabbricato colonico, che insieme davano l’immagine<br />

<strong>di</strong> una fortificazione.<br />

Negli <strong>anni</strong>, intorno ad una breda centrale, che <strong>di</strong>verrà proprietà della famiglia Tagliaferri,<br />

cominceranno a sorgere nuove case e cascine, che animeranno la comunità.<br />

Nell’800 proprio da qui vene fatta passare le neonate linee ferroviarie <strong>Brescia</strong>-Iseo<br />

e <strong>Brescia</strong>-Milano.<br />

Precedentemente all’e<strong>di</strong>ficazione del Villaggio attuale il territorio era <strong>di</strong>viso in tre<br />

<strong>di</strong>fferenti nuclei abitati: Violino <strong>di</strong> Brione, Violino <strong>di</strong> Sotto e Violino <strong>di</strong> Sopra.<br />

Violino 4 luglio 1954: posa della prima pietra con, <strong>di</strong> schiena, padre Marcolini<br />

19

Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Il primo era situato praticamente a ridosso del Mella ed era una zona interamente<br />

agricola, oggi parte del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Roncadelle.<br />

La zona del Violino <strong>di</strong> Sotto era, anch’essa, eminentemente agricola, caratterizzata<br />

dalla presenza <strong>di</strong> un’antica casa e <strong>di</strong> qualche cascinale sparso. Nel 1920 il <strong>Comune</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> cedeva questi terreni per farne una piazza d’armi, in sostituzione <strong>di</strong> Campo<br />

Marte.<br />

Il Violino <strong>di</strong> Sopra, infine, era legato, soprattutto, ad una casa colonica, poi <strong>di</strong> proprietà<br />

Falconi, ed anche i suoi terreni furono utilizzati, soprattutto, a scopi agricoli. Ancora<br />

oggi, in questa via è possibile ammirare un bel cascinale, un tempo noto come casa<br />

Bossini, ennesima conferma <strong>di</strong> una zona interamente destinata al lavoro agricolo.<br />

Con l’aumento degli abitanti e con il passare del tempo le tre frazioni cominciarono<br />

ad essere considerati una zona unica.<br />

Nel 1922, anche il Violino fu segnato dalle vicissitu<strong>di</strong>ni politiche che caratterizzarono<br />

quegli <strong>anni</strong>: a farne le spese fu un certo Eugenio Lamberti, titolare <strong>di</strong> un’osteria,<br />

probabilmente fascista, che qui venne ammazzato.<br />

Nel 1925 gli abitanti del Violino protestarono perché la zona era stata lasciata ancora<br />

priva <strong>di</strong> illuminazione a <strong>di</strong>fferenza delle ville dei Ronchi, che già usufruivano <strong>di</strong><br />

Veduta aerea del nucleo storico del Villaggio Violino<br />

20

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

questo servizio: proteste, quelle inerenti ai servizi che, in quegli <strong>anni</strong>, erano usuali,<br />

come conferma, anche, la richiesta <strong>di</strong> un acquedotto risalente al 1933.<br />

La storia moderna <strong>di</strong> questo territorio è, comunque, legata doppio filo alla figura <strong>di</strong><br />

Padre Ottorino Marcolini e della sua cooperativa La Famiglia: fu proprio qui, infatti,<br />

che si decise <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficare il primo <strong>di</strong> quei villaggi economico popolari che influenzarono,<br />

non poco, lo sviluppo urbanistico della nostra città.<br />

Su 100mila metri quadri <strong>di</strong> terreo agricolo vennero e<strong>di</strong>ficati i primi 252 alloggi, inaugurati<br />

nel maggio 1955. Da questo momento in poi, il Villaggio Violino, inizialmente<br />

chiamato “La Famiglia“, cominciò a svilupparsi come una vera e propria comunità:<br />

è solo <strong>di</strong> un anno dopo la nascita della scuola materna affidata alle suore dorotee<br />

e de<strong>di</strong>cata a Sandro Bonicelli, <strong>di</strong> poco tempo dopo quella della scuola elementare<br />

“Montale”.<br />

Nel frattempo il Villaggio continuava ad espandersi: nel 1993 arriva il teleriscaldamento<br />

e, un anno dopo, cominciano i lavori per l’e<strong>di</strong>ficazione del Villaggio Violino 2,<br />

altri 134 alloggi su 57 mila metri quadrati, in gran parte destinati a verde pubblico.<br />

Dal 2001, proprio qui, sorge un Centro per la riabilitazione dei ragazzi Down. Nuove<br />

abitazioni vengono progettate, infine, nel 2004 e nel 2005.<br />

Gli orti domestici del Villaggio Violino<br />

21<br />

Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

FiUMiCello<br />

Fiumicello è un quartiere <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, una volta frazione, situato ad ovest <strong>di</strong><br />

<strong>Brescia</strong>, che si espande da Ponte Crotte a Ponte San Giacomo. Il suo nome<br />

deriva dal vaso d’acqua detto Fiumicella, unico in tutto il territorio, ed è<br />

risalente al 1022.<br />

Per secoli fece parte delle Chiusure <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> e, precisamente, del Vitexeto,<br />

proprio per le sue terre caratterizzate da estesi vigneti che lo renderanno per<br />

lungo tempo un territorio eminentemente agricolo.<br />

Probabilmente abitato già in epoca preistorica, ipotesi confermata da un ritrovamento<br />

<strong>di</strong> un villaggio sulla collina della Ba<strong>di</strong>a, sicuramente lo fu nel periodo<br />

romano, come accertano alcune lapi<strong>di</strong> e tombe rinvenute in via Crotte,<br />

Chiusure e Torricella nel 18<strong>30</strong>.<br />

Divenuto corte longobarda Fiumicello venne, il 4 ottobre 1460, donato da re<br />

Desiderio al monastero <strong>di</strong> Santa Giulia che cominciò a bonificare la zona.<br />

Il monastero, inoltre, qui creò un proprio cenobio fattoria denominato S. Pietro<br />

<strong>di</strong> Fiumicello che venne annesso al monastero benedettino femminile dei<br />

SS. Cosma e Damiano nel 1343.<br />

Un’altra parte <strong>di</strong> territorio, invece, fu conglobata nelle proprietà del monastero<br />

<strong>di</strong> San Faustino.<br />

Con l’allargamento delle mura, iniziate nel 1239, al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> queste cominciò<br />

a svilupparsi Borgo San Giov<strong>anni</strong>. Di una chiesa de<strong>di</strong>cata a San Giov<strong>anni</strong><br />

in questa zona già si parlava nel IX secolo, e documentazione risalente a quel<br />

periodo racconta della presenza <strong>di</strong> un antichissimo monastero de<strong>di</strong>cato a S.<br />

Pietro.<br />

Nel XII secolo proprio da Fiumicello prese il nome un’importante famiglia<br />

che darà alla chiesa bresciana anche un vescovo, Giov<strong>anni</strong> da Fiumicello.<br />

Nel 1125 i terreni <strong>di</strong> Fiumicello passavano <strong>di</strong>rettamente alle <strong>di</strong>pendenza del<br />

vescovato.<br />

Fiumicello e Borgo San Giov<strong>anni</strong>, al <strong>di</strong> là dei continui passaggi <strong>di</strong> proprietà da<br />

un monastero all’altro, furono due borghi particolarmente flagellati da numerose<br />

traversie: oltre alle perio<strong>di</strong>che inondazioni del Mella, i loro abitanti furono<br />

costretti a resistere agli asse<strong>di</strong> ed ai numerosi passaggi degli eserciti. Nel<br />

22

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

1438 furono ad<strong>di</strong>rittura 1600 gli uomini del Piccinino che qui fortificarono e,<br />

poco dopo, scoppiò la peste ed alcune case vennero a<strong>di</strong>bite a Lazzaretto.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista agricolo, intanto, i tra<strong>di</strong>zionali vigneti venivano sostituiti<br />

da campi coltivati a miglio, a panico e sorgo. Con lo spianamento delle mura<br />

deciso dal governo della Repubblica Fiumicello finì con il restare isolato dalla<br />

città e a costituire una propria comunità. Retto dal punto <strong>di</strong> vista civile da<br />

una vicinia, da quello religioso <strong>di</strong>venne parrocchia, che venne fisicamente<br />

eretta nel 1518. Nei secoli XV-XVI secolo esisteva una scuola particolarmente<br />

prestigiosa nella quale insegnò anche il noto Andrea Rabirio.<br />

A fine Quattrocento venivano fondate la scuola <strong>di</strong> Carità de’ poveri e quella<br />

del SS. Sacramento, mentre, nel 1586 nasceva la scuola Confraternità del<br />

Rosario.<br />

Nel XVIII secolo causa un aumento della popolazione venne eretta una nuova<br />

parrocchiale che fu inaugurata nel 1763.<br />

Come numerose zone segnate dal passaggio dei canali che caratterizzavano<br />

il territorio bresciano, anche, Fiumicello vide sorgere varie officine sul fiume<br />

Grande, grazie al quale venivano mosse le ruote ad acqua: in via Carducci, per<br />

esempio, era presente un filatoio che per lungo tempo <strong>di</strong>ede anche la propria<br />

denominazione a via Carducci, nota appunto come via Filatoio o Filatoglio.<br />

Nella prima metà del XIX secolo in questa zona venne costituita la fabbrica<br />

<strong>di</strong> pellami <strong>di</strong> Vincenzo Maria Noy, primo inse<strong>di</strong>amento industriale al quale<br />

seguirono la filanda <strong>di</strong> Antonio Franchi, l’officina per la fabbricazione <strong>di</strong> macchine<br />

agricole Benini e la fabbrica <strong>di</strong> stoviglie Dall’Era.<br />

Nel 1884, nonostante una forte contrarietà dei suoi abitanti, anche la chiusura<br />

<strong>di</strong> Fiumicello-Urago venne aggregata al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />

Il vero slancio industriale arrivò con la fondazione, nel 1887, della fonderia<br />

Sant’Eustacchio, alla quale preso si aggiunsero la fabbrica <strong>di</strong> automobili Brixia-Zust,<br />

futura Om, la società elettrochimica Caffaro, la Bontempi Novaglia,<br />

l’Ideal Standard, la Breda armi e molte altre: attività che caratterizzeranno<br />

particolarmente questa zona della città e che, purtroppo, la segneranno anche<br />

dal punto <strong>di</strong> vista ambientale. Negli <strong>anni</strong> Settanta la zona fu protagonista<br />

anche <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale.<br />

Agli inizi del 1972, invece, nasceva il comitato <strong>di</strong> quartiere ed il 10 novembre<br />

del 1974 veniva eletto il primo consiglio <strong>di</strong> quartiere.<br />

23

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

QUaRtieRe pRiMo Maggio<br />

Il Primo Maggio è un quartiere che si trova tra via Rose <strong>di</strong> Sotto, via Tempini,<br />

via Divisione Acqui e via Lunga. Via Divisione Acqui <strong>di</strong>vide in due zone il<br />

quartiere, del quale la parte più antica è quella settentrionale che si spegne<br />

a ridosso della ferrovia <strong>Brescia</strong>-Edolo.<br />

La storia <strong>di</strong> questo quartiere è relativamente recente ed i primi inse<strong>di</strong>amenti<br />

abitativi risalgono alla metà degli <strong>anni</strong> ’20, quando l’istituto Autonomo fascista<br />

Case Popolari, nato nel 1926, decise <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficare una cinquantina <strong>di</strong> villette,<br />

tutte quadrilocali, che vennero progettate dall’ingegner Oreste Buffoli.<br />

Prima <strong>di</strong> questi interventi vaste aree <strong>di</strong> questo territorio erano state in<strong>di</strong>cate<br />

come possibile sede <strong>di</strong> un futuro mercato ortofrutticolo, poi del porto del<br />

canale navigabile Bergamo, <strong>Brescia</strong>, Mincio-Po, infine, <strong>di</strong> un aeroporto. In<br />

quegli <strong>anni</strong>, infatti, l’industriale Giulio Togni che, qui, possedeva numerose<br />

industrie, aveva acquistato numerosi terreni proprio in questa zona. Alcuni<br />

terreni, infatti, sembravano destinati ad un’operazione speculativa legata<br />

al progetto per la navigazione <strong>di</strong> un canale navigabile che verrà presentata<br />

ufficialmente nel 1922.<br />

Tutte le <strong>di</strong>fferenti ipotesi restarono, tuttavia, solamente sulla carta e gli entusiasmi<br />

vennero spenti definitivamente proprio per la ven<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong> parte <strong>di</strong><br />

terreni, <strong>di</strong> proprietà dell’industriale Giulio Togni, che decise, appunto, nel<br />

1918, <strong>di</strong> cederli all’istituto che ne iniziò l’e<strong>di</strong>ficazione. Qui andranno a vivere<br />

proprio gli operai della società italiana Tubi Togni.<br />

Il quartiere, chiamato impropriamente Togni, venne denominato nel marzo<br />

del 1928 Quartiere XXI aprile, con un chiaro riferimento al fascismo ed ai<br />

legami mitologici che volevano quest’ultimo erede della civiltà e dei fasti<br />

dell’antica Roma. Questo nome resterà sino al luglio del 1945, quando vennero<br />

proposti i nomi <strong>di</strong> quartiere Sardegna, poi quartiere 25 aprile, infine,<br />

nell’agosto del 1946 si arrivò, finalmente, alla denominazione attuale.<br />

Dopo il primo inse<strong>di</strong>amento l’urbanizzazione della zona è proseguita e dall’area<br />

della ferrovia <strong>Brescia</strong>-Edolo e si è allargata a gran parte del territorio circostante.<br />

24

1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista ecclesiastico il quartiere <strong>di</strong>pendeva dalla parrocchia dei<br />

SS. Nazaro e Celso ed era assistita dal curato Don Battista Canesi. Inizialmente<br />

la parrocchia era rappresentata da una baracca che era stata eretta<br />

a <strong>Brescia</strong> dopo essere servita, nel 1945, ad ospitare i reduci dei campi <strong>di</strong><br />

concentramento ed era poi per l’assistenza spirituale alla “Baia del Re” <strong>di</strong><br />

via Chiusure.<br />

Affidata a Don Paolo Arrigo, la baracca <strong>di</strong>venne ben presto il centro <strong>di</strong> un’attiva<br />

parrocchia che venne de<strong>di</strong>cata a S. Benedetto. Nel 1952 iniziarono i<br />

lavori della chiesa, curati dall’ingegner Giacomo Lanfranchi. Un anno dopo<br />

la chiesa veniva benedetta da mons. Tre<strong>di</strong>ci. Accanto alla chiesa venne eretta<br />

una scuola materna e, nel 1959, un oratorio, poi ampliato <strong>di</strong>eci <strong>anni</strong> dopo.<br />

Scorcio storico del Quartiere Primo Maggio<br />

25<br />

Per concessione dei Civici Musei d’Arte e Storia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Chiesa <strong>di</strong> San Giacomo al Mella<br />

26

Capitolo 2<br />

2. A SPASSO PER LA OVEST<br />

A spasso per la <strong>Ovest</strong><br />

le CHiese<br />

chiesa della Natività della Beata Vergine<br />

La nuova parrocchiale <strong>di</strong> Urago Mella, progettata da Giov<strong>anni</strong> Tagliaferri, è<br />

stata consacrata nel 1914 da monsignor Giacinto Gaggia, vescovo <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>,<br />

con una cerimonia cui partecipò tutta la popolazione del quartiere. La facciata<br />

è in stile lombardo, con impianto centrale a capanna e un grande rosone sovrastante,<br />

impreziosita dalle varianti cromatiche che alternano linee <strong>di</strong> pietre<br />

chiare a quelle in cotto.<br />

L’interno <strong>di</strong> stile neogotico è a tre navate sostenute da pilastri che terminano<br />

con archi acuti, oltre i quali si aprono piccole finestre.<br />

Nell’abside, <strong>di</strong> forma trapezoidale, è custo<strong>di</strong>ta la pala dell’Annunciazione, che<br />

proviene dalla vecchia parrocchiale <strong>di</strong> Urago ed è stata al centro <strong>di</strong> un vivace<br />

<strong>di</strong>battito storico-artistico per chiarirne l’attribuzione. La tela, infatti, tra<strong>di</strong>zionalmente<br />

attribuita alle opere tarde del Romanino - che proprio nella zona, in<br />

località Carretto, aveva dei terreni <strong>di</strong> proprietà – ha suscitato non poche controversie<br />

fra gli stu<strong>di</strong>osi, alcuni dei quali ne riven<strong>di</strong>cavano l’autenticità, contrapponendosi<br />

a chi considerava la pala frutto <strong>di</strong> collaborazione, se non <strong>di</strong> scuola.<br />

Attualmente l’opera è stata attribuita a Callisto Piazza da Lo<strong>di</strong>, che era allievo<br />

del Romanino. Nonostante il complicato riconoscimento, la tela cinquecentesca<br />

mantiene intatte l’eleganza e la delicatezza del tocco, unite a una descrizione<br />

espressionista delle due figure dell’angelo e della Vergine, in cui non è <strong>di</strong>fficile<br />

ravvisare la poetica del maestro.<br />

Fra le tele preziose all’interno della chiesa è possibile ammirare anche una pala<br />

<strong>di</strong> Francesco Paglia che raffigura la colomba dello Spirito Santo adorata dai<br />

santi, datata alla fine del Seicento, la tela della Deposizione <strong>di</strong> scuola veneta<br />

della fine del XVI secolo, una pala <strong>di</strong> Antonio Gan<strong>di</strong>no con la Madonna in gloria<br />

e i Santi Nicola da Tolentino, Carlo Borromeo e Rocco, e il <strong>di</strong>pinto del Martirio<br />

<strong>di</strong> due Santi che campeggia sulla controfacciata.<br />

Finemente intarsiati i due altari marmorei delle navate minori, provenienti<br />

27

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

dall’antica chiesa, e la mensa seicentesca dell’altare maggiore. Da vedere anche<br />

il crocefisso ligneo <strong>di</strong> grandezza quasi naturale nella prima campata della navata<br />

destra, attribuito a un maestro bresciano o bergamasco del XVII secolo.<br />

La nuova parrocchiale <strong>di</strong> Urago Mella<br />

Chiesa parrocchiale antica <strong>di</strong> Urago<br />

A<strong>di</strong>acente alla nuova parrocchiale sorge l’antica chiesa <strong>di</strong> Urago, anch’essa<br />

intitolata alla Natività della Beata Vergine. La tecnica costruttiva in blocchi<br />

<strong>di</strong> pietra calcarea fa risalire le origini della chiesa al X secolo, mentre il primo<br />

documento che ne attesta la presenza è del 1166.<br />

Della primitiva struttura, che doveva essere costituita da un’unica navata, rimane<br />

oggi parte del campanile romanico (in cui è incorporato un frammento lapideo<br />

romano) e il <strong>di</strong>segno dell’abside trapezoidale. Con successivi interventi nel<br />

Cinquecento e nel Seicento la chiesa venne ampliata con due navate laterali e<br />

rinnovata nella facciata. Dopo la consacrazione dell’attigua nuova parrocchiale,<br />

nel 1914, la chiesa ha subito un lento declino, <strong>di</strong>ventando negli <strong>anni</strong> sede<br />

dell’oratorio, cinema-teatro, magazzino.<br />

28

2. A SPASSO PER LA OVEST<br />

Alla fine degli <strong>anni</strong> Ottanta si procede al restauro della vecchia parrocchiale,<br />

mentre nei primi <strong>anni</strong> Duemila vengono ultimati i lavori <strong>di</strong> recupero dell’intero<br />

“Nucleo antico la pieve”, che comprende anche le aree a<strong>di</strong>acenti alla chiesa,<br />

fra cui un piccolo chiostro ristrutturato.<br />

Oggi l’e<strong>di</strong>ficio antico è <strong>di</strong>ventato sede <strong>di</strong> mostre e conferenze, ma l’osservatore<br />

attento può ancora scorgere al suo interno alcuni retaggi del passato, fra i<br />

quali un brano <strong>di</strong> affresco del Trecento, una parte del pavimento originario<br />

conservatosi fino ai giorni nostri, e alcune lapi<strong>di</strong> che testimoniano la vita della<br />

chiesa nel corso dei secoli.<br />

Chiesa <strong>di</strong> Santa Maria Nascente<br />

Le origini della chiesa <strong>di</strong> Fiumicello risalgono al tempo della dominazione longobarda<br />

quando, nel 780, re Desiderio assegnò quel territorio al monastero <strong>di</strong><br />

San Salvatore. Nell’area dove sorge l’o<strong>di</strong>erna parrocchiale le monache e<strong>di</strong>ficarono<br />

il convento <strong>di</strong> San Pietro, mentre da documenti risalenti al XII secolo si<br />

sa che accanto al monastero esisteva<br />

una cappella “Sanctae Mariae in Pusterula”<br />

che nel Quattrocento fungeva<br />

da lazzaretto.<br />

Dell’antica cappella si conservano<br />

oggi significative tracce <strong>di</strong> affreschi<br />

nel complesso della canonica: le decorazioni,<br />

risalenti al Quattrocento, sono<br />

state recuperate e hanno svelato brani<br />

della preghiera <strong>di</strong> Gesù nell’orto degli<br />

ulivi e dell’arresto, oltre alle raffigurazioni<br />

<strong>di</strong> san Sigismondo e san Genesio,<br />

il santo protettore degli artisti.<br />

All’inizio del Settecento viene decisa<br />

la realizzazione della nuova chiesa,<br />

e<strong>di</strong>ficata in parte sulle fondamenta<br />

del vecchio monastero <strong>di</strong> San Pietro.<br />

Parrocchiale <strong>di</strong> Fiumicello<br />

La struttura che si può ammirare oggi<br />

29

Archivio Architetto Serino<br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

è frutto <strong>di</strong> significativi restauri realizzati nel secolo scorso: la sobria facciata<br />

si sviluppa su due or<strong>di</strong>ni, con un finestrone centrale che domina il comparto<br />

superiore. All’interno, sono opera <strong>di</strong> Gaetano Cresseri i quattro medaglioni con<br />

gli Evangelisti nei pennacchi sopra l’altare e i riquadri della volta maggiore<br />

con l’Assunzione e l’Incoronazione <strong>di</strong> Maria. Fra i <strong>di</strong>pinti si segnalano una<br />

Deposizione dalla croce <strong>di</strong> Francesco Sav<strong>anni</strong>, la Crocifissione <strong>di</strong> Cristo sulla<br />

controfacciata, i <strong>di</strong>pinti dei 15 Misteri, le piccole tele della Via Crucis <strong>di</strong> anonimo<br />

locale del XVIII secolo, e il minuscolo <strong>di</strong>pinto votivo detto della Madonna<br />

dei carrettieri, contornato da una fastosa cornice barocca.<br />

Seicentesca è invece la chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonio alla Ba<strong>di</strong>a, situata sul declivio<br />

del colle Sant’Anna - in una posizione che domina dall’alto via Ba<strong>di</strong>a - cui<br />

si accede percorrendo un sentiero in salita.<br />

La chiesa faceva parte del complesso<br />

dei Cappuccini, e rappresenta<br />

per l’ubicazione suggestiva<br />

e l’impostazione architettonica<br />

un’importante testimonianza storico-artistica<br />

nell’Oltremella. Al suo<br />

interno si trovavano alcuni <strong>di</strong>pinti<br />

seicenteschi <strong>di</strong> pregio (ora spostati<br />

nella parrocchia della Ba<strong>di</strong>a e<br />

sostituiti con delle riproduzioni).<br />

Adorna la chiesa l’originale <strong>di</strong> una<br />

pala d’altare dell’Assunzione <strong>di</strong><br />

scuola bresciana del Settecento.<br />

Impegnato nel recupero e nella<br />

valorizzazione della chiesa è il<br />

Gruppo Ba<strong>di</strong>a Trenta, che ha realizzato<br />

significativi interventi <strong>di</strong><br />

restauro della struttura (per una<br />

visita è necessario rivolgersi alla<br />

Sant’Antonio alla Ba<strong>di</strong>a<br />

parrocchia della Ba<strong>di</strong>a).<br />

<strong>30</strong>

2. A SPASSO PER LA OVEST<br />

Chiesa della Madonna del Rosario, la parrocchiale della Ba<strong>di</strong>a viene costruita<br />

nel 1958, per accogliere la popolazione del recente villaggio voluto da<br />

padre Marcolini. Al suo interno accoglie il raffinato <strong>di</strong>ttico seicentesco dell’Annunciazione,<br />

proveniente dall’antica chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonio, che raffigura l’angelo<br />

e la Vergine ed è attribuita a Palma il Giovane. Le tele si <strong>di</strong>stinguono per<br />

la vivacità della stesura pittorica, la finezza con cui è delineato l’angelo e la<br />

plasticità della posa in cui il pittore ha effigiato la Vergine.<br />

Vicino all’altare della Sacra Famiglia campeggia il <strong>di</strong>pinto cinquecentesco con<br />

i Santi Gervasio e Protasio, cui era de<strong>di</strong>cata l’antica abbazia da cui si è sviluppato<br />

l’inse<strong>di</strong>amento della Ba<strong>di</strong>a.<br />

Notevole la pala-mosaico con la Cena in Emmaus realizzata su <strong>di</strong>segno <strong>di</strong><br />

Oscar Di Prata. Le decorazioni della sommità delle pareti laterali sono <strong>di</strong> Vittorio<br />

Trainini.<br />

In prossimità del ponte su Mella, lungo la <strong>di</strong>rettrice <strong>di</strong> via Milano si trova<br />

l’antica chiesa <strong>di</strong> San Giacomo al Mella, detta anche dei Romei, già ricordata<br />

in un documento risalente alla fine dell’anno Mille. La chiesa sorgeva sul<br />

tracciato percorso dai pellegrini che dalla Francia scendevano a Roma (detti<br />

romei), e faceva parte, con l’attiguo convento, <strong>di</strong> un antico ospizio per accogliere<br />

i viandanti <strong>di</strong> passaggio. Alla fine dell’Ottocento l’e<strong>di</strong>ficio è passato in<br />

proprietà della famiglia Rovetta, cui appartiene tuttora.<br />

L’esterno presenta un profilo a capanna, con la suggestiva abside semicircolare<br />

che si è ben conservata, scan<strong>di</strong>ta da sottili lesene e impreziosita dai chiaroscuri<br />

della muratura. L’interno, che conserva tracce <strong>di</strong> affreschi del Rinascimento,<br />

ha subito <strong>di</strong>versi rimaneggiamenti che ne hanno alterato la visione d’insieme.<br />

La chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonio da Padova, parrocchiale <strong>di</strong> Chiusure, origina<br />

dalla presenza <strong>di</strong> una provvisoria cappella baracca intitolata al santo e sistemata<br />

nella zona nel 1947, per far fronte alla crescita demografica del quartiere.<br />

La nuova chiesa, su progetto <strong>di</strong> Vittorio Montini, fu ultimata nel 1950.<br />

L’interno è decorato con due affreschi <strong>di</strong> Oscar Di Prata. Parroco della chiesa<br />

fu per un certo periodo il filippino car<strong>di</strong>nale Giulio Bevilacqua.<br />

31

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Chiesa <strong>di</strong> Santo Spirito<br />

La storia della parrocchiale è legata alle vicende del villaggio “degli sfrattati”,<br />

sorto sulla sponda occidentale del Mella negli <strong>anni</strong> Trenta, e alla figura <strong>di</strong> don<br />

Giacomo Vender, che si pro<strong>di</strong>gò per la realizzazione <strong>di</strong> case in cui spostare le<br />

famiglie e per la costruzione <strong>di</strong> una chiesa, che venne effettivamente ultimata<br />

nel 1969 nei pressi <strong>di</strong> Ponte Crotte.<br />

L’e<strong>di</strong>ficio, con tetto a capanna, è semplice e moderno, e la facciata è giocata<br />

sul contrasto fra le linee portanti in cemento e i rivestimenti in cotto. All’interno,<br />

impostato su un’unica, ampia navata, si <strong>di</strong>stinguono le formelle con le stazioni<br />

della Via Crucis realizzate da Domenico Lusetti per la vecchia chiesetta<br />

“degli sfrattati” che un tempo sorgeva fra le baracche. Dalla stessa chiesetta<br />

proviene la porzione <strong>di</strong> affresco con l’Annunciazione della seconda metà del<br />

Quattrocento, attribuito a un pittore della cerchia <strong>di</strong> Pietro da Cemmo e donato<br />

da don Vender alla parrocchiale.<br />

32

i paRCHi<br />

2. A SPASSO PER LA OVEST<br />

Rinnovato grazie a un percorso <strong>di</strong> progettazione partecipata, con il coinvolgimento<br />

della <strong>Circoscrizione</strong> e dei residenti del quartiere, il parco delle<br />

Stagioni in via Collebeato, con un’estensione <strong>di</strong> 20 mila metri quadrati, si<br />

sviluppa attorno a un reticolo <strong>di</strong> vialetti per passeggiate inframmezzati da<br />

aree gioco e prati all’inglese. Nel riassetto del parco è stata posta particolare<br />

attenzione alle esigenze degli anziani e alla valorizzazione degli spazi <strong>di</strong> aggregazione<br />

fruibili dalla comunità.<br />

Parco delle Stagioni<br />

Il parco Gui<strong>di</strong> <strong>di</strong> via Panigada si stende su 15 mila metri quadrati ed è il<br />

fulcro <strong>di</strong> un’area residenziale sorta in prossimità della tangenziale: negli <strong>anni</strong><br />

scorsi il parco è stato interessato da un progetto complessivo <strong>di</strong> riqualificazione<br />

del verde e dei viali pedonali, con abbattimento <strong>di</strong> barriere architettoniche<br />

e realizzazione <strong>di</strong> un’area de<strong>di</strong>cata ad ospitare manifestazioni e spettacoli,<br />

che si aggiunge agli spazi gioco per bambini.<br />

33<br />

Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>

Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Parco Gui<strong>di</strong> <strong>di</strong> via Panigada<br />

Di recente rinnovati sono anche i giar<strong>di</strong>ni Franzinetti nella zona <strong>di</strong> Fiumicello,<br />

risistemati con nuovi arre<strong>di</strong>, giochi per bambini, vialetti e aree sosta su<br />

una superficie <strong>di</strong> quasi 4 mila metri quadrati, valorizzata da nuovi impianti<br />

<strong>di</strong> illuminazione.<br />

Nelle a<strong>di</strong>acenze del villaggio Ba<strong>di</strong>a si estende il parco dei Poeti, ideato<br />

secondo una moderna concezione e impreziosito da sculture contemporanee<br />

intorno al suggestivo bacino d’acqua con fontana ornamentale. La progettazione<br />

architettonica del parco, che si sviluppa su una superficie <strong>di</strong> oltre 32<br />

mila metri quadrati, offre scorci insoliti e si arricchisce <strong>di</strong> attrezzature per lo<br />

sport e il <strong>di</strong>vertimento, come giochi per i più piccoli, un’area per la pallavolo<br />

e la pallacanestro e un’arena per spettacoli.<br />

Ampliano la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> aree ver<strong>di</strong> del quartiere anche i giar<strong>di</strong>ni Ba<strong>di</strong>a<br />

<strong>Ovest</strong> - Traversa VIII e il giar<strong>di</strong>no in via Prima, entrambi estesi su una superficie<br />

<strong>di</strong> oltre 21 mila metri quadrati.<br />

34

2. A SPASSO PER LA OVEST<br />

Parco dei Poeti<br />

Al villaggio Violino un polmone verde è rappresentato dal parco della musica<br />

“John Lennon”, che si estende su un’ampia superficie <strong>di</strong> oltre 34 mila<br />

metri quadrati, costellata da aree gioco per bambini e attrezzata con spazi<br />

de<strong>di</strong>cati alla pallavolo, al calcetto e alla pallacanestro.<br />

Arricchiscono le zone ver<strong>di</strong> del Violino anche il giar<strong>di</strong>no Violino <strong>di</strong> sopra-<br />

Chiesa, con 11 mila metri quadrati <strong>di</strong> superficie, e il parco Nuovo Villaggio<br />

Violino.<br />

La collina <strong>di</strong> Sant’Anna e i monti Ratto e Picastello, invece, fanno parte del<br />

Parco delle Colline, uno spazio naturale costituito da riserve ambientali <strong>di</strong><br />

grande interesse e rarità dal punto <strong>di</strong> vista geologico e della vegetazione. L’area<br />

si estende oltre i confini citta<strong>di</strong>ni e, insieme a <strong>Brescia</strong>, coinvolge i Comuni <strong>di</strong><br />

Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rodengo Saiano. Grazie a interventi <strong>di</strong> recupero<br />

degli accessi e alla realizzazione <strong>di</strong> sentieri <strong>di</strong>dattici il Parco offre l’occasione<br />

per sperimentare un rapporto più stretto fra città e verde, fra uomo e natura.<br />

35<br />

Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>

Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

Veduta <strong>di</strong> via Carretto, alle pen<strong>di</strong>ci del colle S. Anna<br />

Percorso urbano del fiume Mella<br />

36<br />

La <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong> accoglie<br />

anche due gran<strong>di</strong> parchi territoriali, il<br />

Parco delle Colline e quello del Mella.<br />

L’alveo del fiume, infatti, è protetto<br />

da una sequenza <strong>di</strong> fasce ver<strong>di</strong> che<br />

fanno da filtro <strong>di</strong> compensazione fra<br />

l’area a ridosso degli argini, le zone<br />

urbanizzate circostanti e il tracciato<br />

della tangenziale.<br />

Il Parco del Mella si snoda lungo<br />

un percorso verde <strong>di</strong> 12 chilometri<br />

riservato alla fruizione <strong>di</strong> pedoni e<br />

ciclisti, e rappresenta un corridoio<br />

ambientale che connette la zona<br />

collinare con la pianura.

le Realtà Del teRRitoRio<br />

2. A SPASSO PER LA OVEST<br />

La Delegazione <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> della Fondazione ANT Italia Onlus -Associazione nazionale<br />

tumori, con sede in via della Chiesa 75, nel quartiere <strong>di</strong> Urago Mella, è<br />

una realtà attiva nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati <strong>di</strong> tumore e nel<br />

sostegno concreto alle famiglie che vivono il dramma della malattia.<br />

L’ANT mantiene un “ospedale domiciliare oncologico” che opera sul territorio<br />

bresciano con le stesse modalità degli altri ospedali domiciliari ANT <strong>di</strong>ffusi in<br />

tutta Italia: grazie alla presenza <strong>di</strong> operatori sanitari (me<strong>di</strong>ci, psicologi, infermieri<br />

professionali, fisioterapisti) che svolgono quoti<strong>di</strong>anamente assistenza domiciliare,<br />

l’ospedale si reca a casa del sofferente, offrendo prestazioni allo stesso livello<br />

<strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> un reparto ospedaliero tra<strong>di</strong>zionale. Il principio ispiratore è quello<br />

dell’”eubiosia”, dal greco “buona vita”, nel significato della vita con <strong>di</strong>gnità dal<br />

primo all’ultimo respiro. Gli ospedali domiciliari ANT garantiscono sulle 24 ore,<br />

festivi compresi, una completa assistenza domiciliare e tutte le terapie palliative e<br />

<strong>di</strong> supporto necessarie ad affrontare in piena <strong>di</strong>gnità le ultime fasi della vita.<br />

La Casa-famiglia “Achille Papa” <strong>di</strong> via del Santellone 2 rappresenta un innovativo<br />

modello <strong>di</strong> assistenza agli anziani, inaugurato nel 2004 alla Ba<strong>di</strong>a, nella<br />

sede della vecchia scuola Achille Papa, <strong>di</strong> proprietà comunale.<br />

Sui quattro livelli dell’e<strong>di</strong>ficio sono <strong>di</strong>stribuiti gli spazi de<strong>di</strong>cati all’aggregazione<br />

e agli eventi della <strong>Circoscrizione</strong>, un centro <strong>di</strong>urno integrato gestito dal <strong>Comune</strong>,<br />

dei mini alloggi e una casa famiglia per anziani parzialmente autosufficienti. La<br />

casa è gestita da Anteas, l’Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà,<br />

tramite i propri volontari coa<strong>di</strong>uvati da operatori e infermieri, per offrire<br />

agli anziani un ambiente simile a quello famigliare e un’assistenza quoti<strong>di</strong>ana,<br />

valorizzando i livelli <strong>di</strong> autonomia degli ospiti, coinvolgendoli nella gestione della<br />

casa e responsabilizzandoli nelle azioni quoti<strong>di</strong>ane.<br />

L’organizzazione del servizio è assicurata dalla presenza <strong>di</strong> personale idoneo a<br />

garantire i servizi, l’assistenza e la sorveglianza degli ospiti, in relazione ai loro<br />

bisogni e alle loro con<strong>di</strong>zioni.<br />

L’esperienza, grazie alla vicinanza con il quartiere, punta a rinsaldare i legami <strong>di</strong><br />

solidarietà con il territorio, valorizzare i rapporti umani e sperimentare una nuova<br />

socialità nella terza età.<br />

37

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

le Ville<br />

Villa San Filippo<br />

In origine denominata Villa Martinengo Palatino, fu costruita nei primi <strong>anni</strong><br />

dell’Ottocento. L’impostazione della casa doveva essere <strong>di</strong> assoluto impatto<br />

scenografico, dal momento che alla villa, immersa nella campagna, conduceva<br />

un lungo viale <strong>di</strong>retto che partiva da ponte San Giacomo sul Mella,<br />

attraversando tutto il paesaggio circostante.<br />

Successivamente, negli <strong>anni</strong> Venti del secolo scorso i Padri Filippini dell’Oratorio<br />

della Pace in<strong>di</strong>viduano nella villa la sede ideale <strong>di</strong> esercizi spirituali,<br />

adeguandola alla nuova destinazione e trasformandola in Casa San Filippo,<br />

che oggi ospita ritiri spirituali, corsi <strong>di</strong> formazione, attività scolastiche, convegni<br />

e incontri <strong>di</strong> gruppi ed associazioni. Un ampio porticato chiuso da vetrate<br />

collega i <strong>di</strong>versi ambienti, ed è intatto il bel giar<strong>di</strong>no che fa da cornice alla<br />

casa, attorniata anche da due gran<strong>di</strong> prati e un piccolo campo da calcio per<br />

attività <strong>di</strong> gioco.<br />

Fra gli eventi <strong>di</strong> rilievo ospitati da Casa San Filippo spicca la riunione della<br />

Commissione liturgica preparatoria del Concilio Vaticano II, che si svolse negli<br />

<strong>anni</strong> Sessanta nelle sale della villa bresciana.<br />

Casa dei nobili Sala<br />

In via della Chiesa, all’angolo con via Sant’Emiliano sorge la cinquecentesca<br />

villa fatta costruire dai nobili Sala, antica famiglia patrizia bresciana, oggi<br />

estinta. La villa fu per <strong>di</strong>versi secoli residenza nobiliare del casato, per poi<br />

passare alla Curia vescovile.<br />

La concezione architettonica dell’e<strong>di</strong>ficio è leggibile ancora oggi nell’elegante<br />

portico sostenuto da colonne doriche con inserti a fascia, mentre il primo<br />

piano della casa, scan<strong>di</strong>to da lesene, è ispirato a un’impostazione <strong>di</strong> gusto<br />

semplice e sobrio.<br />

Retaggi significativi dell’originario complesso sono la porta e una colonna<br />

scanalata con capitello a foglie del XV secolo.<br />

38

2. A SPASSO PER LA OVEST<br />

le paRRoCCHie Della CiRCosCRizione oVest<br />

Santa Maria Nascente<br />

Via Manara, 26<br />

Parroco don Osvaldo Resconi<br />

Telefono 0<strong>30</strong>/315103<br />

San Benedetto<br />

Via Divisione Acqui, 99<br />

Parroco don Gualtiero Pasini<br />

telefono e fax 0<strong>30</strong>/3755265<br />

San Giuseppe Lavoratore<br />

Traversa 8^, 4 Villaggio Violino<br />

Parroco don Agostino Bagliani<br />

Telefono 0<strong>30</strong>-312620<br />

Madonna del Rosario<br />

Via 1^, 81 Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />

Parroco don Biagio Fontana<br />

Telefono 0<strong>30</strong>/313492<br />

Sant’Antonio<br />

Via Degli Antegnati, 17<br />

Parroco don Faustino Pari<br />

Telefono 0<strong>30</strong>/311071<br />

Santo Spirito<br />

Via Don Vender, 25<br />

39<br />

Parroco don Camillo Pedretti<br />

(Vicario Zonale)<br />

Telefono 0<strong>30</strong>/310447 – 314054<br />

Natività della Beata Vergine<br />

Via della Chiesa, 126 Urago Mella<br />

Parroco don Francesco (Gigi) Bonfa<strong>di</strong>ni<br />

Telefono e fax 0<strong>30</strong>/<strong>30</strong>1334<br />

Divin Redentore<br />

Via Della Pendolina, 4<br />

Parroco don Mauro Assoni<br />

telefono e fax 0<strong>30</strong>/396284<br />

Sant’Anna<br />

Via B. Bonini, 26<br />

Parroco don Faustino Pari<br />

Telefono 0<strong>30</strong>/311071<br />

San Giacomo<br />

Via Denari, 5<br />

Parroco don Fulvio Ghilar<strong>di</strong><br />

Telefono 0<strong>30</strong>/315504<br />

Santa Giovanna Antida<br />

Via Quinta, 51 Quartiere Abba<br />

Parroco padre Giulio Pase<br />

telefono e fax 0<strong>30</strong>/310908

<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />

le assoCiazioni Della CiRCosCRizione oVest<br />

A.N.A. Ba<strong>di</strong>a<br />

Trav. XII n. 54 Villaggio Sereno<br />

Telefono 0<strong>30</strong>347570<br />

Amici delle bocce<br />

Via Stampatori 35<br />

Telefono 0<strong>30</strong>3731424<br />

Bocciofila Bocchio<br />

CRS Ba<strong>di</strong>a ASD<br />

Via Stampatori n. 23<br />

Telefono 0<strong>30</strong>3731313<br />

Gruppo alpinisti Ba<strong>di</strong>a<br />

Via XIII, 19 Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />