Il beach tennis Quali miglioramenti può dare l ... - Beachtennis Time

Il beach tennis Quali miglioramenti può dare l ... - Beachtennis Time

Il beach tennis Quali miglioramenti può dare l ... - Beachtennis Time

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE<br />

______________<br />

Corso di laurea in scienze motorie<br />

TESI DI LAUREA<br />

<strong>Il</strong> <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />

<strong>Quali</strong> <strong>miglioramenti</strong> <strong>può</strong> <strong>dare</strong> l’allenamento della<br />

velocità e della rapidità degli arti inferiori sulla<br />

sabbia?<br />

Relatore: Laureando:<br />

Prof. Ugo CAUZ Olivier Alessandro<br />

_______________________________________________________<br />

Anno ACCADEMICO 2009-10

INDICE<br />

Sommario……………………………………………………………….………………p. 3<br />

Indice delle figure…………………………………………………………………………….. .p. 5<br />

Indice delle tabelle……………………………………………………………………………..p. 6<br />

Introduzione……………………………………………………………………………………... p. 9<br />

Capitolo I<br />

LA STORIA DEL BEACH TENNIS<br />

1.1. Dove e perché nasce il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>…………………………………….. p. 11<br />

1.2. Dal primo regolamento alle regole ufficiali odierne……………… p. 12<br />

1.3. Evoluzione delle federazioni………………………………………………….p. 14<br />

1.4. I tornei più importanti.…………………………………………………………. p. 17<br />

Capitolo II<br />

STUDIO DELLA DISCIPLINA<br />

2.1. Caratteri e regole del gioco…………..……….…………………………….. p. 21<br />

2.1.1. Tipi di competizioni…………………………………………………………. p. 21<br />

2.1.2. Punteggio………………………………………………………………………… p. 22<br />

2.1.3. Classifica…………………………………………………………………………..p. 23<br />

2.1.4. Regolamento…………………………………………………………………… p. 26<br />

2.2. Colpi fondamentali………………………………………………………………..p. 29<br />

2.2.1. Le impugnature……………………………………………………………….. p. 29<br />

2.2.2. La volée di dritto……………………………………………………………... p. 32<br />

2.2.3. La volée di rovescio…………………………………………………………. p. 33<br />

2.2.4. La battuta………………………………………………………………………… p. 35<br />

2.2.5. La schiacciata…………………………………………………………………… p. 37<br />

2.2.6. <strong>Il</strong> bilanciere……………………………………………………………………… p. 38<br />

3

2.2.7. <strong>Il</strong> pallonetto………………………………………………………………………p. 39<br />

2.2.8. La smorzata……………………………………………………………………… p. 39<br />

2.3. La preparazione tecnico-tattica……………………………………………. p. 40<br />

2.3.1. La tecnica………………………………………………………………………… p. 40<br />

2.3.2. La tattica…………………………………………………………………………..p. 42<br />

2.4. La collaborazione e l’intesa di squadra…………………………………. p. 44<br />

Capitolo III<br />

PREPARAZIONE ATLETICA – TRAUMATOLOGIA<br />

3.1. La preparazione fisica……………………………………………………………. p. 47<br />

3.1.1. <strong>Il</strong> modello funzionale………………………………………………………. p. 48<br />

3.1.2. La programmazione………………………………………………………… p. 50<br />

3.1.3. Gli esercizi………………………………………………………………………..p. 53<br />

3.2. Traumatologia………….…………………………………………………………… p. 60<br />

Capitolo IV<br />

SCOPO DELLA TESI<br />

4.1. Soggetti……………………………………………...……………………………………. p. 65<br />

4.2. Protocollo sperimentale…………………………………………………………….p. 66<br />

4.3. Protocollo test………………………………………………………………………….. p. 66<br />

4.4. Protocollo di allenamento………………………………………………………… p. 69<br />

4.5. Statistiche………………………………………………………………………………….p. 74<br />

4.6. Discussione dei risultati……………………………………………………………..p. 79<br />

Conclusioni…………………………………………………………………….……………….. p. 80<br />

Bibliografia……………………………………………………………………………………….p. 83<br />

Ringraziamenti………………………………………………………………………………... p. 85<br />

4

Indice delle figure<br />

Fig. 1 Campi da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> nella spiaggia di Marina di Ravenna……………. 11<br />

Fig. 2 Foto dei campionati italiani in notturna nella piazza di Forlì.…………. 18<br />

Fig. 3 Tabellone dei vincenti e dei perdenti……………………………………………...21<br />

Fig. 4 Racchetta da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>……………………………………………………………….27<br />

Fig. 5 Palline da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>…………………………………………………………………… 27<br />

Fig. 6 Campo da gioco e relative dimensioni…………………………………………….. 28<br />

Fig. 7 Base manico della racchetta…………………………………………………………….30<br />

Fig. 8 Sequenza della volée di dritto…………………………………………………………. 32<br />

Fig. 9 Sequenza della volée di rovescio…………………………………………………….. 33<br />

Fig. 10 Fotografia di un battuta………………………………………………………………… 35<br />

Fig. 11 Fotografia del servizio…………………………………………………………………... 36<br />

Fig. 12 Fotografia di uno smash……………………………………………………………….. 37<br />

Fig. 13 Esercizi per la mobilità articolare…………………………………………………. 56<br />

Fig. 14 Esercizi di forza con palla medica………………………………………………….. 56<br />

Fig. 15 Esercizi di scioltezza muscolare e mobilità articolare……………………..57<br />

Fig. 16 esercizi di muscolazione per la parte superiore…………………………….. 57<br />

Fig. 17 <strong>Il</strong>linois Agility test………………………………………………………………………….. 68<br />

Fig.18 Star drill /Short five corner drill……………………………………………………… 71<br />

Fig. 19 X drill, long X drill………………………………………………………………………….. 72<br />

Fig. 20 Spedd ledder………………………………………………………………………………….72<br />

Fig. 21 Istogrammi comprensivi di deviazione standard sul test dei 30 m… 74<br />

5

Fig. 22 Grafici a dispersione della correlazione sui test dei 30 m..……………. 75<br />

Fig. 23 Istogrammi comprensivi di dev. standard su test dei 20m sulla<br />

sabbia...…………………………………………………………………………………………………… 76<br />

Fig. 24 Grafici a dispersione della correlazione sui test dei 20 m sulla<br />

sabbia....……………………………………………………………………………………………………77<br />

Fig. 25 . Istogrammi comprensivi di deviazione standard su test IAT..………. 77<br />

Fig. 26 Grafici a dispersione della correlazione sui test IAT..…………………….. 78<br />

Indice delle tabelle<br />

Tabella 1. categorie di partenza……………………………………………………………….. 24<br />

Tabella 2. Punteggi ottenuti per il piazzamento……………………………………… 24<br />

Tabella 3. punteggi per il valore del torneo……………………………………………… 25<br />

Tabella 4. punti assegnati in base al numero dei partecipanti………………….. 25<br />

Tabella 5. fattore di decurtazione……………………………………………………………..25<br />

Tabella 6. Caratteristiche antropometriche dei 2 gruppi di soggetti…………. 65<br />

Tabella 7. Valori riferimento IAT………………………………………………………………. 69<br />

Tabella 8. Risultati dei test……………………………………………………………………….. 74<br />

6

9<br />

INTRODUZIONE:<br />

<strong>Il</strong> lavoro qui presentato ha lo scopo di illustrare uno sport che si è diffuso<br />

molto in Italia e nel mondo negli ultimi anni. Uno sport che per la sua natura e<br />

le sue caratteristiche <strong>può</strong> essere giocato a qualunque età e da qualunque<br />

persona, senza distinzioni di sesso, uno sport nel quale si <strong>può</strong> trovare<br />

divertimento,ma senza dubbio anche salute e benessere. Uno sport<br />

estremamente facile da giocare per tutti ma diventa estremamente difficile e<br />

spettacolare mano a mano che cresce il livello dei giocatori. Per emergere<br />

nel <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> occorre un buon rapporto con l'attrezzo, riflessi e velocità<br />

sulla sabbia: l'equilibrio fra queste doti porta a distinguersi. Questo nuovo<br />

sport ha il vantaggio che si <strong>può</strong> giocare 12 mesi all'anno, e che non <strong>può</strong> essere<br />

disturbato dalle condizioni meteorologiche. Ma soprattutto è uno sport più<br />

veloce del <strong>tennis</strong> e più dinamico della pallavolo: praticamente prende i lati<br />

migliori di questi. Con questa tesina si ha l’intenzione di portare alla luce tutti<br />

gli aspetti di questa disciplina, si porrà attenzione sui fondamenti della<br />

preparazione atletica necessaria al fine di migliorare le condizioni fisiche<br />

dell’atleta, e quindi la performance. Verrà quindi presentato un lavoro svolto<br />

negli ultimi 5 mesi con dei giocatori di <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong> e di <strong>tennis</strong>, che si poneva<br />

come obbiettivo il miglioramento della velocità e della rapidità degli arti<br />

inferiori. Un ulteriore parte poi sarà dedicata alla traumatologia specifica di<br />

questo sport e alla prevenzione degli infortuni.

1.1. Dove e perché nasce il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />

11<br />

1. STORIA:<br />

Ci sono molte versioni e contraddizioni riguardo la data di nascita di questo<br />

sport, c’e chi dice che sia un discendente della pallacorda e del tamburello, e<br />

attribuisce la sua nascita ai primi anni del secolo scorso, altri che invece<br />

collocano la nascita ai primi anni dopo la grande guerra, ma quasi tutti<br />

concordano nell’ affermare che le prime partite e i primi tornei si iniziarono a<br />

disputare nelle spiagge<br />

Ravennati tra la fine degli anni<br />

70 e i primi anni 80, una delle<br />

spiagge storiche e<br />

fondamentali alla quale poter<br />

ricondurre la nascita del <strong>beach</strong><br />

<strong>tennis</strong> è proprio la quella di<br />

Marina di Ravenna. Perché in<br />

questa località? Diciamo che<br />

una buona parte del merito va<br />

Fig. 1 Campi da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> nella spiaggia di<br />

Marina di Ravenna.<br />

alla morfologia del territorio e alle leggi che vigevano su di esso,questa<br />

spiaggia infatti,vantava di essere estremamente estesa,e per preservare la<br />

folta pineta che costeggiava la spiaggia, vi erano vincoli paesaggistici che<br />

impedivano di costruire edifici e abitazioni immediatamente dietro la<br />

spiaggia. Data la mancanza di alberghi e abitazioni private vicine agli<br />

stabilimenti balneari, per i motivi sopra citati, il tipo di turismo era

esclusivamente di tipo pendolare. I bagnanti in qualche modo dovevano<br />

passare il tempo nelle lunghe giornate al mare, e vista l’enorme larghezza<br />

della spiaggia,vi era la presenza di decine e decine di campi da <strong>beach</strong> volley,<br />

questo sport era molto faticoso, difficile e impegnativo,e necessitava di un<br />

numero “cospicuo” di giocatori per poter fare una partita, per questo motivo<br />

molti di questi campi venivano lasciati liberi, fu allora che ad alcuni bagnanti<br />

venne l’idea di costruirsi delle racchette, simili a quelle usate per giocare a<br />

<strong>tennis</strong>, ma che al posto delle corde avevano un piatto in legno o in plastica, e<br />

provare a fare degli scambi con queste utilizzando la pallina da <strong>tennis</strong>, da qui<br />

ha origine il fenomeno dei “racchettoni” o “<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>”.<br />

Questo gioco tuttora esistente, con tanto di federazione, ha<br />

rappresentato negli ultimi decenni lo sport da spiaggia per eccellenza lungo le<br />

spiagge Ravennati e Ferraresi, si calcola che nel litorale Emiliano Romagnolo<br />

infatti esista circa il 50% dei campi da gioco di tutta la penisola, con buona<br />

diffusione via via crescente anche nel Lazio, Puglia, Marche, Toscana,<br />

Sardegna, Veneto, Friuli, Campania e Sicilia, favorite ovviamente dalla<br />

presenza di arenili sabbiosi, mentre in altre regioni quali la Lombardia e<br />

Piemonte, un grande impulso viene dato da strutture coperte create ad hoc.<br />

1.2. Dal primo regolamento alle regole ufficiali odierne:<br />

<strong>Il</strong> gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> come detto nel capitolo precedente sin dalle sue<br />

origini è sempre stato strettamente legato al <strong>beach</strong> volley, le prime partite<br />

infatti venivano disputate sui campi dello stesso, quindi a rete alta (oltre i<br />

due metri), possiamo ben immaginare che questo portava a un gioco molto<br />

lento, di conseguenza principalmente fatto di pazienza e grande resistenza;<br />

altre caratteristiche che manteneva dal <strong>beach</strong> volley erano: l’utilizzo del<br />

12

campo grande: 9x9m, il sistema di punteggio con il meccanismo del cambio<br />

palla, ovvero con il giocatore che rimane al servizio fino a che non perde il<br />

punto, il “net”su battuta (ovvero quando la palla tocca la rete e cade nel<br />

campo avversario) era considerato fallo, e si poteva battere solamente dal<br />

lato destro del campo. Con queste regole il numero dei partecipanti era molto<br />

ridotto, e c’erano raramente tornei, e quei pochi accoglievano scarsissima<br />

partecipazione.<br />

Una prima svolta fondamentale si ha con un intuizione di Giandomenico<br />

Bellettini, il quale capisce come non sia possibile condividere le stesse<br />

strutture con i cugini del <strong>beach</strong> volley, date le diverse peculiarità del nuovo<br />

gioco che stava nascendo, e perciò porta il primo importantissimo<br />

cambiamento: abbassa la rete fino a scendere al 170 cm. Questa intuizione è<br />

un vero e proprio cambio di marcia per il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, che grazie a questo<br />

cambiamento consente scambi dotati di maggior velocità, ma comunque<br />

nemmeno scambi troppo corti, colpi alti, schiacciate, schemi e incroci, tutto a<br />

vantaggio della spettacolarità del gioco, e quindi un interesse e<br />

conseguentemente anche una partecipazione maggiore da parte della gente.<br />

Come sempre è stato sin dall’inizio è ancora una volta il <strong>beach</strong> volley a<br />

disegnare la strada per i nuovi cambiamenti, dopo essere diventato sport<br />

olimpico nel 1996 infatti, da un aggiustamento alle regole, ed il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />

segue a ruota, il nuovo regolamento prevede: net valido in battuta, e servizio<br />

valido lungo tutta la linea di fondo, non solo dalla parte destra del proprio<br />

campo, questi aggiustamenti hanno contribuito a un maggiore dinamismo, e<br />

una maggiore varietà e imprevedibilità di gioco.<br />

Bellettini, pronto a sfruttare la riduzione delle misure del campo da gioco,<br />

accorciato dagli organi preposti al <strong>beach</strong>-volley dai 9x9 metri iniziali a<br />

8x8,coglie al volo l’opportunità di un significativo cambiamento riguardante il<br />

13

punteggio: archiviato lo score del volley, si inizia a giocare seguendo quello<br />

del <strong>tennis</strong>, 15/30/40 e punto secco sul 40 pari, che, eliminando il doppio<br />

vantaggio per aggiudicarsi il gioco, regala emozioni, sofferenze e souspance<br />

fino all’ultima pallina.<br />

1.3 Evoluzione delle federazioni<br />

Per diverso tempo il gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> non ebbe alla sua guida un vero<br />

e proprio presidente, era infatti considerato più che altro un passatempo, una<br />

moda da spiaggia, fu però con l’introduzione delle nuove regole che lo<br />

distinguevano sempre più dal <strong>beach</strong> volley, che il prima citato Giandomenico<br />

Bellettini, esperto di diritto sportivo e cultore di questo sport, nel marzo del<br />

’97, si proclamò inventore del gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, egli fu il primo infatti a<br />

credere di poterlo trasformare da un semplice passatempo divertente in un<br />

vero e proprio sport, con quindi un regolamento ufficiale, manifestazioni<br />

ufficiali, gare nazionali e internazionali, corsi per istruttori, arbitri e giudici.<br />

Sotto il suo impulso venne così a crearsi in ogni regione e in ogni provincia un<br />

responsabile, in poche parole stava nascendo una federazione che copriva<br />

l'aspetto assicurativo e che metteva a disposizione dei suoi associati una<br />

organizzazione! Nasce cosi la F.I.B.T. (federazione italiana <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>). Nel<br />

contempo nasce anche una Federazione Mondiale, l’ I.F.B.T. , acronimo che<br />

sta per: International Federation Beach Tennis, dove il dott. Bellettini è uno<br />

dei Soci Fondatori e attualmente Presidente della stessa.<br />

La F.I.B.T. è stata mantenuta per diversi anni, fino a quando dopo l’anno<br />

2000 fece il suo ingresso marginale la F.I.T. ( Federazione italiana <strong>tennis</strong> ), le<br />

due però non andavano troppo d’accordo; la prima poteva vantare di un gran<br />

numero di iscritti, la seconda però era molto più espansa. Fino all’anno 2006<br />

il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> vive un mondo regolato da 2 entità spesso in collisione tra<br />

14

loro, IFBT capitanata da Giandomenico Bellettini, e Vision (azienda<br />

produttrice di racchette e abbigliamento per il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>), legata alla FIT,<br />

guidata da Geo Orsini. Quell’anno la FIT decide di investire tempo e denaro su<br />

questo gioco, assegna Orsini il compito di organizzare un circuito a livello<br />

nazionale che vede la partecipazione di quasi tutti i più forti giocatori, la<br />

maggior parte di essi vi parteciparono.<br />

Nell’anno 2007, a causa di problemi intercorsi tra la federazione<br />

italiana <strong>tennis</strong> e Vision, i quali finiscono addirittura in tribunale, c’è la prima<br />

divisione tra le due organizzazioni, la prima, si appoggia prevalentemente alla<br />

associazione Charlie Max per i tornei principali mentre la seconda confluisce<br />

verso la IFBT di Bellettini che nel frattempo aveva continuato a organizzare un<br />

suo circuito indipendente. Qui iniziano a fioccare multe e squalifiche per<br />

coloro i quali avendo giocato per la prima parte dell’anno i tornei FIT<br />

partecipano a tornei al di fuori di essa considerati “abusivi”.<br />

Questa situazione di duopolio perdura fino a fine 2008, anno in cui avviene<br />

un secondo spin - off tra Orsini e Bellettini, il primo forma un consorzio con<br />

altre 2 importanti aziende produttrici di racchette che nel frattempo hanno<br />

preso piede: Rakketone e TomCaruso, mentre il secondo continua ad avvalersi<br />

dell’appoggio di un’altra azienda: la MBT. Si arriva così alla situazione recente,<br />

con tre circuiti indipendenti , tre mondiali e tre classifiche... tirando le somme,<br />

questo non <strong>può</strong> far altro che diminuire lo spettacolo (i giocatori più forti<br />

erano divisi tra le varie federazioni, e quindi il livello del gioco era<br />

conseguentemente più basso).<br />

Questa situazione, che toglieva peso, credibilità e stimoli adeguati ai top<br />

players è stata una delle motivazioni che hanno portato alla nascita, alla fine<br />

del 2009 dell’AGB (associazione giocatori Beach <strong>tennis</strong>), un associazione<br />

quindi, non una federazione, con lo scopo di tutelare i giocatori nei vari tornei<br />

15

nazionali e internazionali, nei circoli sia outdoor che indoor, sia in estate che<br />

in inverno. Quindi si riconosce a questa associazione una funzione puramente:<br />

Informativa: informare i giocatori riguardo lo svolgimento di tutte le<br />

attività inerenti il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> (corsi, eventi, tornei).<br />

Giuridica: consulenza e assistenza legale ai giocatori riguardo il<br />

disbrigo di pratiche di vario genere (es. infortunistiche, contrattuali)<br />

Politica: tutela degli interessi dei giocatori.<br />

All’AGB va riconosciuto un merito importante, ovvero quello di aver riunito<br />

tutti i giocatori più forti, al posto di averli tutti sparpagliati tra le varie<br />

federazioni. La ricerca di interlocutori seri ed affidabili offerta dall’AGB ha<br />

trovato nella FIT una pronta disponibilità a recepire istanze e suggerimenti<br />

tesi a determinare un ulteriore salto di qualità del movimento <strong>beach</strong><br />

<strong>tennis</strong>tico.<br />

Questa mossa da parte della FIT ha fatto si che l’anno scorso, 2010, la<br />

stragrande maggioranza dei giocatori passassero dalla IFBT alla FIT, portando<br />

cosi ad unificare ed innalzare notevolmente il livello e la spettacolarità di<br />

questo gioco.<br />

Fino al 2010 il Beach Tennis era visto esclusivamente come uno sport<br />

amatoriale, fatta eccezione per i pochissimi campioni, che si possono contare<br />

sulle dita delle mani, quindi per i tornei era richiesto solamente il certificato di<br />

buona salute. Da quest’anno invece ci saranno due tipologie di tesseramento:<br />

Tessera agonistica: con la quale l’atleta potrà partecipare a tutti i<br />

tornei, sia agonistici che amatoriali (i primi si differenziano per la<br />

presenza di un montepremi).<br />

16

Tessera non agonistica: con la quale l’atleta potrà partecipare<br />

solamente ai tornei senza montepremi, quindi quelli amatoriali,<br />

valevoli comunque ai fini del punteggio per la classifica.<br />

Questo a dimostrazione della via via maggiore serietà che sta acquistando<br />

questo sport rispetto agli ultimi anni.<br />

La federazione ora organizza tornei non solo a livello nazionale, nel 2010<br />

infatti ha organizzato i mondiali presso il Foro Italico a Roma in concomitanza<br />

con gli internazionali d’ Italia; inoltre, ha dato inizio all’iter che ha come<br />

obbiettivo il riconoscimento del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> come sport olimpico già a<br />

partire, almeno in forma dimostrativa, da Londra 2012, questo sarà<br />

sicuramente un primo passo importante per la visibilità mondiale!!<br />

1.4 I tornei più importanti<br />

Uno dei tornei più famosi e prestigiosi, e con più larga partecipazione è il<br />

“torneo Fiorellini”, che si gioca sulle spiagge di Marina di Ravenna sin dal<br />

1995. Nei primi anni di competizioni questo era il torneo con montepremi più<br />

ricco e quindi con grande partecipazione di giocatori, vista anche la successiva<br />

estensione alle coppie femminili, a quelle over e alle coppie juniores. Torneo<br />

che, per la sua grossa adesione, coinvolgeva e coinvolge tuttora diversi<br />

stabilimenti balneari.<br />

Poi abbiamo il “Campionato del Mondo”, organizzato dalla IFBT, si tiene<br />

anch’esso nelle stesse spiagge del precedente,viene introdotto a partire dal<br />

2001 da Bellettini, non appena furono possibili le sfide internazionali; anche<br />

se per la verità, nei primi anni, i partecipanti stranieri erano molto pochi e<br />

pressoché turisti, solo nel giro di qualche anno (nel 2003) si iniziarono a<br />

vedere le prime squadre nazionali con gruppi abbastanza numerosi. La<br />

nazionale italiana, anche se molte volte messa in difficoltà dalla Reunion<br />

17

(isoletta vicina al Madagascar), dalla Germania e da qualche anno dal Brasile,<br />

si è sempre aggiudicata la prova per squadre piazzandosi al primo posto.<br />

Questo mondiale assegna diversi titoli, i più ambiti: doppio maschile e<br />

femminile, ma si gioca anche per il singolare, il doppio misto, categorie over,<br />

categorie giovanili e titoli riservati a specifiche categorie (medici, avvocati,<br />

militari ecc).<br />

Degni di nota anche i<br />

“Campionati Italiani in<br />

Notturna” che dal 2002<br />

si disputano ogni anno<br />

nell’affascinante piazza<br />

Saffi di Forlì nel mese di<br />

Luglio,dove ci si<br />

contende il titolo per il<br />

doppio maschile e il<br />

doppio misto.<br />

Uno dei più importanti tornei è sicuramente quello del Foro Italico,<br />

organizzato dalla FIT in contemporanea con gli internazionali di Tennis, nel<br />

2007 questo torneo ha assegnato il montepremi più alto della storia di questo<br />

sport: ben 8000 euro per la coppia che si aggiudicò il doppio maschile. Dal<br />

2009 questo torneo ha preso il nome di “Campionati mondiali” e, trovandosi i<br />

campi lungo la passeggiata che portava ai campi da <strong>tennis</strong>, hanno incuriosito<br />

molti campioni della racchetta con le corde, che si sono soffermati a fare due<br />

scambi.<br />

18<br />

Fig. 2 Foto dei campionati italiani in<br />

notturna nella piazza di Forlì.

Questo appuntamento ha avuto la sua indiscussa e indiscutibile<br />

consacrazione nel 2010, anno in cui la FIT, forte della nuova linfa portata in<br />

dote dalla stretta collaborazione con l’AGB (Associazione Giocatori di Beach<br />

Tennis), ha visto in campo davvero tutti i migliori specialisti italiani e mondiali.<br />

Come risultato, abbiamo assistito ad uno spettacolo di assoluto valore, grande<br />

lustro per la FIT e l’ITF (International Tennis Federation), con il conseguente<br />

declino della concorrente IFBT che ha perso tutti i suoi migliori giocatori<br />

nazionali e tutti gli stranieri di spicco.<br />

La FIT inoltre sponsorizza ancora il suo “Master tour” in diverse location<br />

italiane, lungo tutta la penisola, con montepremi molto alti.<br />

Per quanto riguarda L’estero invece tra i tornei più importanti possiamo<br />

citare quello di Reunion, che a partire dal 2007 organizza un torneo<br />

internazionale stabile e strutturato, dal 2010 sotto l’egida dell’ITF, (anche qui<br />

gli Italiani sono quasi sempre stati al primo posto).<br />

Altri tornei importanti, quello di Melbourne in Australia in concomitanza<br />

con gli Australian Open di Tennis. Poi in Belgio, in Spagna, in Portogallo,il<br />

torneo di Aruba dove nel 2009 si è giocata la seconda edizione con giocatori<br />

di ben 6 nazioni; ed infine, ma non per importanza abbiamo i tornei che si<br />

disputano negli States, quindi New York, Miami, California, dove sono messi in<br />

palio costantemente ricchi montepremi, dove però le regole, fino al 2009,<br />

erano leggermente diverse da quelle del resto del mondo, in questa versione<br />

del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> si utilizzavano racchette più simili a quelle Tennistiche, ma<br />

nonostante questo la nazionale italiana ha sempre fatto eccellenti prestazioni.<br />

Nel 2010, con l’ingresso dell’ITF e la conseguente adozione delle stesse<br />

regole e materiali usati nel resto del mondo, anche da parte di Aruba,<br />

Bermuda e USA, si è acquisita maggior credibilità a livello internazionale,<br />

anche se, ancora una volta, gli italiani hanno confermato la loro superiorità.<br />

19

2.1 Caratteri e regole del gioco<br />

2.1.1. Tipi di competizioni<br />

2. STUDIO DELLA DISCIPLINA:<br />

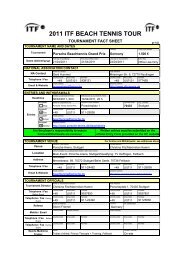

Come abbiamo detto in precedenza le tipologie di competizioni nel <strong>beach</strong><br />

<strong>tennis</strong> possono essere :<br />

Individuali (sia maschili che femminili).<br />

A coppie (maschili, femminili, miste).<br />

Entrambe possono svolgersi ad eliminazione diretta (tabellone d’estrazione<br />

unico, con eventuale recupero dei perdenti, o tabelloni concatenati di<br />

estrazione o di selezione) oppure, in tutto o in parte, con la formula dei<br />

gironi, tutte queste tipologie di competizioni devono essere previste dal<br />

regolamento di ogni singola competizione o manifestazione.<br />

21<br />

Fig. 3<br />

Tabellone<br />

dei<br />

vincenti e<br />

dei<br />

perdenti

In tutte le competizioni valevoli per il punteggio della classifica generale,<br />

l’inserimento dei vari giocatori nei diversi gironi viene ricavata tramite il<br />

sistema delle teste di serie, che viene tratto, a compito dell’arbitro nelle<br />

competizioni, mentre del direttore di gara in quelle non agonistiche, appunto<br />

dalla classifica nazionale. Questo per fare in modo che si classifichino alle fasi<br />

avanzate del torneo i giocatori più forti e che quindi anche la finale sia degna<br />

del suo nome, con entrambi i giocatori o le coppie che ci sono arrivate per<br />

merito e non solamente perché hanno avuto la fortuna di incontrare giocatori<br />

poco preparati nelle fasi precedenti a quelle finali.<br />

2.1.2. Punteggio<br />

Per quanto riguarda il punteggio, per tutti gli incontri delle competizioni<br />

agonistiche si possono utilizzare due formule:<br />

a) Una sola partita a nove giochi, con applicazione della regola del tie-break<br />

ai sette punti,sul punteggio di 8 giochi pari.<br />

b) Due partite a sei giochi ed eventuale tie-break a dieci punti al posto della<br />

eventuale terza partita.<br />

Si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi” e quindi sul punteggio di<br />

parità si gioca un punto decisivo; il giocatore che vince il punto decisivo si<br />

aggiudica il gioco. Nelle gare con formula a girone e quando gli iscritti sono in<br />

numero superiore a 32, nelle prime fasi e finché il numero dei partecipanti<br />

rimasti in gara non è inferiore a tale limite, si <strong>può</strong> disputare una sola partita a<br />

sei giochi, con applicazione della regola del tie-break ai sette punti sul<br />

punteggio di sei giochi pari.<br />

22

Per tutti gli incontri delle competizioni non agonistiche invece i metodi di<br />

punteggio utilizzati sono:<br />

a) Una sola partita a sei giochi, con applicazione della regola del tie-break a<br />

sette punti, sul punteggio di sei giochi pari.<br />

b) Due partite a quattro giochi ed eventuale tie-break decisivo a sette punti<br />

al posto della terza partita.<br />

Sempre con sistema di punteggio senza vantaggi e quindi punto decisivo sulla<br />

parità.<br />

All’interno del tie-break la numerazione dei punti è quella tradizionale e non<br />

segue quindi più il punteggio <strong>tennis</strong>tico, si aggiudica il tie-break e quindi<br />

anche il set chi dei 2 giocatori/coppie per primo totalizza almeno 7 punti con<br />

un vantaggio di 2 punti sull’avversario. <strong>Il</strong> giocatore che si trova in ricezione<br />

nell’ultimo servizio prima di an<strong>dare</strong> al tie-break ha diritto di servire la prima<br />

battuta del tie-break, successivamente la battuta si cambierà ogni 2 punti<br />

giocati, continuando sempre a rispettare il turno di battuta, ogni 4 punti<br />

inoltre, nel tie-break bisogna effettuare un rapido cambio campo senza<br />

intervallo.<br />

Viene comunque concessa la facoltà agli organizzatori del torneo di<br />

decidere quale metodi utilizzare, in relazione a diversi fattori, come ad<br />

esempio il numero di campi disponibili, numero di iscritti, durata della<br />

manifestazione ecc.<br />

2.1.3. Classifica<br />

Ai fini della determinazione delle classifiche del Beach Tennis viene redatta a<br />

cura del Comitato per il Beach Tennis una graduatoria maschile ed una<br />

femminile, aggiornata più volte durante l’anno, a carattere provvisorio, che<br />

23

tiene conto di tutta la attività regolarmente approvata dalla F.I.T. Questa<br />

graduatoria è ottenuta attraverso la sommatoria dei seguenti parametri:<br />

a) Capitale di partenza<br />

b) Punteggi ottenuti nei tornei<br />

Tale punteggio si ottiene dal risultato della : (P*V*N)*D<br />

Dove P è il punteggio per il turno raggiunto, ottenuto secondo la seguente<br />

tabella:<br />

<strong>Il</strong> punteggio sopra indicato viene assegnato unicamente ai giocatori/coppie<br />

che hanno superato almeno un turno, oppure che hanno vinto un incontro<br />

nella fase a gironi.<br />

24<br />

Tabella 1.<br />

categorie di<br />

partenza<br />

Tabella 2.<br />

Punteggi<br />

ottenuti per il<br />

piazzamento

V è il valore del torneo, assegnato secondo la seguente tabella:<br />

N è il numero di partecipanti (coppie nelle gare di doppio), attribuito secondo<br />

la seguente tabella:<br />

Tabella 4. punti assegnati in base al numero<br />

dei partecipanti<br />

D è il fattore di decurtazione della gara ottenuto sulla base della seguente<br />

tabella:<br />

Tabella 3. punteggi per il valore del torneo<br />

Tabella 5. fattore di decurtazione<br />

25

Al termine della stagione delle gare ogni anno quindi, verrà resa definitiva una<br />

classifica che terrà conto dei punteggi ottenuti dai giocatori prendendo in<br />

considerazione tutti i risultati delle gare inserite nel calendario ufficiale.<br />

Classifica valevole quindi per la determinazione delle graduatorie per l’anno<br />

successivo.<br />

2.1.4. Regolamento<br />

La battuta: è così definito il gesto tecnico con il quale viene messa in gioco<br />

la pallina. Si <strong>può</strong> effettuare da qualunque posizione dietro la linea di fondo<br />

campo, per potersi aggiudicare il punto la palla deve passare sopra la rete e<br />

<strong>può</strong> cadere in qualsiasi punto del campo avversario, inoltre <strong>Il</strong> battitore ha<br />

diritto a una sola palla di battuta, se quindi la palla si ferma sulla rete il punto<br />

è avversario, se invece la palla tocca la rete e poi cade nel campo avversario è<br />

considerato punto valido, inoltre nel doppio misto, nell’effettuare il servizio<br />

l’uomo deve colpire la palla dal basso.<br />

Per quanto riguarda la battuta c’e anche da ricor<strong>dare</strong> che, vi è fallo in battuta<br />

e quindi perdita del punto quando:<br />

1. il battitore invade il proprio campo prima di toccare la palla.<br />

2. Nella traiettoria la palla tocca l’altro giocatore della stessa squadra.<br />

3. La palla servita prima di atterrare nel campo avversario tocca un<br />

arredo permanente, quali possono essere il soffitto, il muro, la rete.<br />

4. <strong>Il</strong> giocatore stacca da terra 2 volte consecutive lo stesso piede<br />

(divieto di prendere la rincorsa).<br />

Se inoltre non ci si alterna alla battuta, si commette fallo di rotazione, per cui i<br />

punti assegnati dopo il fallo devono essere cancellati ritornando al punteggio<br />

precedente l’errore.<br />

26

Durante le normali fasi di gioco un giocatore inoltre perde il punto se:<br />

a) Non riesce a rimandarla nel campo avversario, al volo sopra la rete,<br />

prima che essa abbia toccato terra.<br />

b) La rimanda in gioco in modo che essa tocchi un arredo permanente.<br />

c) Lui o la racchetta tocchi la rete, i pali o invada il campo avversario in<br />

un qualsiasi momento in cui la palla è in gioco.<br />

d) Colpisce la palla in volo prima che quest’ultima abbia oltrepassato la<br />

rete, quindi impattandola quand’è ancora nel campo avversario.<br />

Fig. 4 Racchetta da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />

La racchetta: deve avere per regolamento<br />

una lunghezza massima di 55 cm compreso<br />

il manico,ed una larghezza massima di<br />

30cm. La superficie d’impatto per la pallina<br />

(piatto) deve essere piatta, di materiale<br />

uniforme,e priva di corde. <strong>Il</strong> peso inoltre<br />

deve essere compreso tra i<br />

300 e i 500 grammi.<br />

La palla: agli inizi la pallina utilizzata per giocare a<br />

<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> era quella del <strong>tennis</strong>, successivamente per<br />

un periodo ogni federazione ha utilizzato la propria<br />

pallina, negli ultimi anni invece è stata adottata da tutti<br />

la MID(mediamente pressurizzata),con diametro di<br />

65mm (tolleranza 2%), e ovviamente deve essere<br />

omologata dalla federazione ufficiale.<br />

27<br />

Fig. 5 Palline da<br />

<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />

<strong>Il</strong> campo da gioco: <strong>Il</strong> campo dove viene giocato questo sport è simile a<br />

quello dove si gioca il <strong>beach</strong> volley ma con alcune differenze. Per campo da<br />

gioco ci riferiamo alla superficie rettangolare, della dimensione di 16x8 metri

per il doppio, e 16x4,5 metri per il singolo. <strong>Il</strong> campo è delimitato da delle<br />

fettucce di delimitazione che devono essere di colore uniforme, contrastante<br />

con la superficie del campo, queste devono essere costantemente messe in<br />

tensione per mezzo di elastici, evitando così che si formino curve nei lati dl<br />

campo da gioco, variandone la superficie. una linea è disposta anche tra i due<br />

pali, quale proiezione della rete al suolo. <strong>Il</strong> campo da gioco deve essere privo<br />

di ostacoli nelle aree immediatamente a contatto con i quattro lati, per uno<br />

spazio di almeno 2 metri, questo per garantire una sicurezza al giocatore nel<br />

caso di eventuali recuperi fuori campo. Tutte le misure sono prese dal<br />

margine esterno delle linee delimitanti il campo. In altezza libero da ostacoli<br />

per almeno 7 metri dal suolo, ed in profondità uno strato minimo di 40 cm di<br />

sabbia sotto la superficie, uniformemente livellata.<br />

Fig. 6 Campo da gioco e relative dimensioni.<br />

<strong>Il</strong> campo da gioco è diviso da una rete che separa le 2 metà campo(8x8 m),<br />

questa rete deve essere alta almeno 1 metro e montata in modo da riempire<br />

completamente lo spazio orizzontale compreso tra le due righe laterali, deve<br />

28

permettere una buona visibilità della metà campo avversaria ma allo stesso<br />

tempo non far passare la palla tra le sue maglie. la rete è attaccata ai due pali<br />

(posti ad un’uguale distanza di almeno cm 50 al di fuori delle linee laterali) ed<br />

è sospesa ad una corda o cavo metallico in modo che il suo margine superiore<br />

sia posto a m 1,70 di altezza per tutta la sua lunghezza. Un nastro<br />

completamente bianco deve coprire la corda o cavo metallico e l'orlo<br />

superiore della rete, per una profondità da ambo i lati non minore di cm 5 (2<br />

pollici) e non maggiore di cm 6,35 (2 pollici e ½).<br />

2.2. I colpi fondamentali<br />

La tecnica di base di questo sport si compone di 4 colpi fondamentali:<br />

2.2.1 L’impugnatura<br />

volée di dritto<br />

volée di rovescio<br />

battuta<br />

schiacciato o smash<br />

Prima di spiegare l’esecuzione dei colpi è necessario aprire una parentesi<br />

sull’impugnatura della racchetta, la base per la buona riuscita di ogni colpo.<br />

Nel <strong>tennis</strong> sono definiti molti tipi di impugnatura differenti uno dall’altro per<br />

la posizione della mano rispetto al manico della racchetta,ma qui verranno<br />

chiaramente rappresentati solo quelli utili per il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> e quindi per il<br />

gioco di volo, servizio e smash. Nonostante ogni tipo di impugnatura <strong>può</strong><br />

essere più o meno vantaggioso per i vari tipi di colpi che si andranno ad<br />

29

effettuare, è fondamentale che ogni giocatore scelga quella che sente più<br />

Fig. 7 Base manico della racchetta<br />

adatta a lui in base alle proprie<br />

sensazioni.<br />

Per provare a spiegare i vari tipi di<br />

impugnature proviamo rappresentare la<br />

base del manico della racchetta con un<br />

ottagono , con il piano formato dal<br />

piatto racchetta passante per i lati 1 e 5,<br />

in relazione alla “V” formata dall’angolo<br />

che c’è tra il pollice e l’indice della<br />

mano.<br />

- Impugnatura Continental (o a martello): Si effettua posizionando la V tra il<br />

pollice e l’indice della mano nel mezzo del lato 1 dell’ottagono. Impugnando<br />

in questo modo si afferra la racchetta come fosse un martello con la<br />

differenza che le dita della mano sono leggermente aperte lungo il manico, ed<br />

inoltre, anche questo a discrezione del giocatore, si <strong>può</strong> scegliere se porre il<br />

pollice sopra l’indice o fra l’indice ed il medio. Può anche essere utile sapere<br />

relativamente alle dita, che le prime tre (pollice, indice, medio) sono più utili<br />

per la sensibilità del tocco, mentre le ultime due (anulare, mignolo) ne<br />

gestiscono di più la forza. I vantaggi della Continental stanno nel fatto che ,<br />

essendo una impugnatura “intermedia” è utilizzabile sia per le volèe di diritto<br />

e di rovescio che per smash e servizio e questo consente al giocatore di non<br />

cambiarla mai tra un colpo e l’altro. Inoltre consente la flesso - chiusura del<br />

polso dopo smash e servizio facilitandone la chiusura del colpo.<br />

- Eastern di dritto: si effettua posizionando la V in corrispondenza dello<br />

spigolo tra i lati 1 e 2. E’ molto comoda per l’esecuzione del diritto poiché il<br />

piatto racchetta è già orientato per quel colpo. Utilizzarla per il rovescio è<br />

30

possibile ma sconsigliato poiché obbliga una flessione del polso per orientare<br />

correttamente il piatto verso la palla. Per quanto concerne lo smash ha il<br />

vantaggio di mettere la faccia della racchetta inclinata verso l’alto<br />

facilitandone l’esecuzione piatta, ma lo svantaggio di non consentire la flesso<br />

- chiusura del polso rendendo difficile la chiusura del finale.<br />

- Eastern di rovescio: si effettua posizionando la v in corrispondenza dello<br />

spigolo tra i lati 1 e 8. Vale lo stesso discorso a parti invertite rispetto a quella<br />

di diritto. Per lo smash facilita la “copertura” del colpo mediante il taglio<br />

(slice) della palla da sinistra verso destra.<br />

Dopo aver terminato la parte sulle impugnature, prima di passare alla<br />

spiegazione dei colpi, intendiamo fare una precisazione: quando si parla<br />

di dritto e di rovescio nel <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> si parla sempre di volèe, visto che tutti<br />

i colpi del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, ovviamente, sono eseguiti al volo.<br />

È necessario prima di tutto spiegare la differenza tra la volèe statica e<br />

quella dinamica, tale differenza consiste nell’effettuare o meno uno<br />

spostamento del corpo e quindi anche quello dei piedi nell’effettuazione del<br />

colpo. Nelle volèe dinamiche, utilizzate soprattutto per i colpi di natura<br />

offensiva, si effettua il colpo in avanzamento scaricando il peso sulla gamba<br />

destra per quella di rovescio, e sulla sinistra per la volée di dritto. Viceversa<br />

nelle statiche, molto spesso usate per colpi di opposizione come anche la<br />

risposta al servizio, non si ha il tempo per effettuare lo spostamento dei piedi<br />

quindi si colpisce con un movimento molto più breve.<br />

N.B.: Per ragioni statistiche e di praticità abbiamo considerato<br />

l’impostazione dei vari colpi in funzione di giocatori destrimani. Per i mancini,<br />

vale ovviamente l’inverso.<br />

31

2.2.2. La volée di dritto<br />

Fig. 8 Sequenza della volée di dritto<br />

Per effettuare il dritto dalla posizione di attesa, quindi con le spalle rivolte<br />

verso la rete, le gambe leggermente flesse, il tronco leggermente inclinato in<br />

avanti, l’appoggio del peso sugli avampiedi ed equamente distribuito tra i<br />

due, così da garantire una maggior reattività; si effettua l’apertura portando<br />

la testa della racchetta davanti alla spalla destra (sinistra per i mancini)<br />

mantenendo il piatto parallelo alla rete. Questo movimento di apertura deve<br />

essere fatto in anticipo rispetto all’arrivo della palla, in modo da essere pronti<br />

ad effettuare solo la parte finale del colpo quando la palla ci arriva vicino, in<br />

maniera tale da semplificare il più possibile l’esecuzione del colpo.<br />

L’esecuzione del dritto avviene portando la racchetta verso la palla con il<br />

piatto perpendicolare alla direzione in cui si vuole man<strong>dare</strong> la palla,<br />

mantenendo il gomito piegato che forma un angolo di circa 90 gradi con<br />

l’avambraccio, il più possibile davanti e vicino al corpo. <strong>Il</strong> punto di’impatto con<br />

la palla deve essere davanti al corpo con un angolo ideale di 45° alla propria<br />

32

destra. È importante tenere il polso solido durante l’impatto e non frenare la<br />

racchetta subito dopo, questo aiuta a direzionare la palla il meglio possibile.<br />

Durante l’apertura il peso del corpo viene posto sulla gamba destra.<br />

Immaginando la posizione di partenza come base di un triangolo, nella la<br />

volèe dinamica di dritto si sposta il piede sinistro in avanti sul vertice del<br />

triangolo scaricando il peso del corpo dal piede destro a quello sinistro.<br />

2.2.3. La volée di rovescio<br />

Fig. 9 Sequenza della volée di rovescio<br />

Per il rovescio, partendo dalla posizione di attesa, non si effettua l’apertura<br />

della racchetta come per il dritto, ma al contrario si porta la testa della<br />

racchetta questa volta davanti alla spalla sinistra (destra per i mancini),<br />

sempre in anticipo rispetto all’arrivo della palla. L’esecuzione del rovescio<br />

avviene portando la racchetta verso la palla con il piatto perpendicolare alla<br />

direzione in cui si vuole man<strong>dare</strong> la palla. <strong>Il</strong> punto di’impatto con la palla deve<br />

essere il più possibile davanti al corpo con un angolo ideale di 45° alla propria<br />

sinistra. La testa della racchetta non passa mai dietro la visuale degli occhi.<br />

33

L’utilizzo del polso è minimo e serve più che altro per mantenere la direzione<br />

perpendicolare alla direzione del colpo dopo l’impatto, ma non si spezza mai.<br />

Durante l’apertura il peso del corpo viene posto sulla gamba sinistra. Per la<br />

volèe dinamica di rovescio si sposta il piede destro in avanti e durante<br />

l’esecuzione si scarica il peso del corpo dal piede sinistro a quello destro.<br />

Ovviamente nel gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> è possibile dover effettuare diritti e<br />

rovesci ad altezze diverse. Questo comporta una variazione soprattutto nel<br />

movimento preparatorio. Nelle volèe alte di dritto e di rovescio l’apertura<br />

dovrà avvenire sopra le spalle in modo da essere pronti a colpire la palla ad<br />

un’altezza superiore. L’esecuzione avverrà con una direzione leggermente<br />

verso il basso. Nelle volèe basse viceversa, la ricerca della palla viene fatta<br />

cercando di utilizzare il piegamento delle gambe alla ricerca di un impatto più<br />

basso cercando di mantenere il più possibile l’assetto braccio - racchetta ed<br />

evitando quindi un eccessivo utilizzo del polso. L’apertura sarà quindi sotto le<br />

spalle mentre l’esecuzione avverrà con una direzione verso l’alto a scavalcare<br />

la rete. In entrambi i colpi l’escursione della racchetta verso la rete è molto<br />

breve, e dipende dalla velocità con la quale arriva la palla, nella battuta per<br />

esempio, dove i colpi da ricevere sono dotati di una grandissima velocità, è<br />

spesso sufficiente indirizzare il colpo solamente aprendo il piatto<br />

perpendicolarmente alla direzione verso la quale si vuole man<strong>dare</strong> la pallina.<br />

34

2.2.4. La battuta<br />

Fig. 10 Fotografia di un battuta<br />

Colpo rubato al <strong>tennis</strong> per ovvie ragioni,<br />

si effettua partendo da una posizione<br />

nella quale i piedi sono quasi paralleli<br />

appena dietro la linea che delimita il<br />

fondo campo, tenendo la palla nella<br />

mano sinistra (destra per i mancini)<br />

mentre con l’altra mano si tiene la<br />

racchetta davanti rispetto alla linea del<br />

corpo. Entrambe le braccia scendono<br />

fino ad arrivare all’altezza delle gambe, a<br />

questo punto il braccio che tiene la<br />

racchetta segue il movimento, mentre<br />

l’altro si alza davanti agli occhi lanciando<br />

la palla sopra la testa. A questo punto il<br />

braccio destro esegue un “Mulinello” (gesto tecnico peculiare del <strong>tennis</strong>). il<br />

tronco, la spalla e il braccio quindi si proiettano verso l’alto per impattare la<br />

palla nel punto di massima estensione così da imprimergli una maggiore<br />

spinta, e da permettere alla pallina di uscire verso il campo avversario con un’<br />

angolo discendente, questa traiettoria inoltre è favorita dalla chiusura del<br />

polso al momento dell’impatto con la pallina. La potenza del servizio invece è<br />

tanto maggiore quanto più alta è la velocità della testa della racchetta in<br />

uscita dal mulinello. <strong>Il</strong> peso del corpo al momento della preparazione del<br />

servizio è spostato sulla gamba posteriore, per poi passare all’altra gamba nel<br />

momento di impatto con la palla, permettendo quindi di chiudere il colpo e di<br />

dargli grande potenza.<br />

35

Tipi di battuta: come nel servizio del <strong>tennis</strong> vi sono diversi modi per colpire<br />

la palla nel servizio: Dal semplice colpo piatto, con il quale la palla viene<br />

colpita dalla racchetta con il piatto parallelo alla rete, senza quindi ricevere<br />

alcun effetto; a quelli come lo Slice e il Lift, con i quali la pallina viene<br />

impattata in modo da darle un<br />

effetto, e quindi una traiettoria<br />

particolare. Nel particolare,<br />

l’esecuzione del servizio Slice<br />

prevede che la pallina venga<br />

impattata con un movimento da<br />

destra verso sinistra, questa<br />

tecnica trasmette alla palla una<br />

rotazione laterale in senso<br />

antiorario, poiché l’impatto<br />

avviene lateralmente sulla parte<br />

destra della palla e non solo con<br />

un movimento dall’alto verso il<br />

Fig. 11 Fotografia del servizio<br />

basso, la racchetta infatti colpisce parzialmente e di taglio la palla con un<br />

colpo spazzolato. <strong>Il</strong> servizio liftato si avvale dello stesso principio del<br />

precedente ma a differenza dell’ultimo la palla viene lanciata sopra la testa in<br />

alto leggermente verso sinistra, viene colpita dal basso verso l’alto e da<br />

sinistra verso destra, a ore 11, questo le permette di ottenere un leggero<br />

effetto top-spin.<br />

36

2.2.5. La schiacciata (o smash)<br />

Lo smash, sicuramente uno dei colpi più spettacolari ed emozionanti,<br />

certamente il più efficace. Ricorda molto più la schiacciata nella pallavolo che<br />

un colpo prettamente <strong>tennis</strong>tico come potevano essere il dritto e il rovescio. <strong>Il</strong><br />

gesto tecnico dello smash richiama quello della battuta, prevede l’esecuzione<br />

del mulinello dietro la testa, in modo che il braccio si pieghi formando un<br />

angolo di circa 90 gradi con il resto del corpo. Mentre la mano<br />

Fig. 12 Fotografia di uno smash<br />

opposta indica la pallina che ci sta arrivando, facendoci da mirino e<br />

aumentando l’equilibrio. La ricerca della pallina viene eseguita con brevi e<br />

veloci passi di avvicinamento, spesso susseguiti da un salto a piedi pari, in<br />

modo da aumentare l’esplosività del salto ma soprattutto l’equilibrio; quindi<br />

si cerca di colpire la pallina nel punto più alto possibile, permettendo così di<br />

farle avere una traiettoria discendente, poter avere un buon angolo verso il<br />

quale indirizzare il colpo,e poterla colpire con una maggiore potenza. La palla<br />

quindi viene colpita con il braccio in massima estensione facendo impattare<br />

37

prima la testa della racchetta per poi chiudere il movimento con una flessione<br />

del polso.<br />

Dopo aver spiegato i colpi fondamentali di questo gioco, apriamo una<br />

piccola parentesi su qualche altro gesto tecnico del <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong>, vi sono<br />

infatti altri colpi, usati con minore frequenza ma che comunque non possono<br />

mancare nel bagaglio tecnico di un buon giocatore. Tra questi troviamo:<br />

2.2.6. <strong>Il</strong> bilanciere<br />

Colpo che nasce esattamente per le esigenze che comporta questo gioco,<br />

non lo ritroviamo infatti in nessun’altra disciplina. Esso permette infatti di<br />

coprire l’intera lunghezza del campo neutralizzando gli eventuali pallonetti. In<br />

particolare quindi va utilizzato per quelle palline che vanno molto in alto, e<br />

con una traiettoria parabolica passano sopra la testa del giocatore sembrando<br />

irraggiungibili.<br />

<strong>Il</strong> giocatore dovrà quindi an<strong>dare</strong> alla ricerca della palla spostando il corpo,<br />

sempre perpendicolare alla rete, all’indietro, abbassando il suo baricentro.<br />

Con il braccio sinistro (destro per i mancini) si andrà ad indicare la palla che<br />

sta arrivando, mentre con quello destro si porta la racchetta bassa<br />

posteriormente al corpo bloccando il polso. A questo punto il braccio senza<br />

racchetta si abbassa mentre la racchetta si alza verticalmente per an<strong>dare</strong> a<br />

colpire la pallina con la testa della racchetta verticale e rivolta verso il campo<br />

avversario. Una volta colpita la pallina il giocatore si riporterà subito nella<br />

posizione di attesa a centro campo per giocarsi l’eventuale risposta<br />

avversaria.<br />

38

2.2.7.<strong>Il</strong> Pallonetto<br />

<strong>Il</strong> pallonetto è quel colpo che fa passare la palla molto al di sopra del<br />

giocatore avversario piazzato vicino alla rete. Se ben giocato, la palla<br />

dovrebbe cadere nei pressi della linea di fondo del campo avversario. È un<br />

colpo importante in risposta a un tiro d'attacco, perché permette di<br />

guadagnare tempo data la maggiore traiettoria che la palla deve compiere. <strong>Il</strong><br />

giocatore che lo esegue potrà quindi con esso riconquistare il centro campo<br />

dopo essere stati costretti in posizione di svantaggio da una volée o da un<br />

colpo piazzato dell'avversario, ed essere pronti per il colpo successivo. Se il<br />

pallonetto sarà ben eseguito infatti , l’avversario sarà costretto a retrocedere<br />

fino ai pressi della linea di fondo.<br />

2.2.8. La smorzata<br />

La smorzata (drop-shot) è un tiro con il quale si fa ricadere la palla molto<br />

vicina alla rete nel campo avversario, tanto che spesso l'avversario non è in<br />

grado di raggiungerla. La smorzata deve essere eseguita in modo perfetto<br />

altrimenti sarà una facile preda per l’ avversario. Se ben eseguita e ben<br />

piazzata, la smorzata migliora la capacità di gioco, ed è molto efficace nel<br />

<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> femminile e in quello dei veterani.<br />

L’esecuzione della smorzata corrisponde a quella dei colpi tagliati dalla linea<br />

di fondo. Solo che dopo l'impatto, invece di proseguire nel movimento in<br />

avanti, si fa scivolare il piatto della racchetta intorno alla palla come per<br />

avvolgerla. Per fare questo, a differenza di quasi tutti gli altri colpi nel <strong>beach</strong><br />

<strong>tennis</strong> bisogna lavorare con il polso, in questo modo si dà alla palla un effetto<br />

all'indietro. La posizione dei piedi è la stessa dei colpi da fondo campo. Ma<br />

peso del corpo rimane sul piede sinistro anche dopo aver colpito la palla.<br />

39

2.3. La preparazione tecnico-tattica<br />

2.3.1. La tecnica<br />

Prima di addentrarci nello studio di tale argomento dobbiamo definire che<br />

cosa si intende con la parola “Tecnica” applicata allo sport: con questo<br />

termine ci si riferisce ad un insieme di schemi motori utilizzati per la<br />

risoluzione di un compito sportivo, nel modo più razionale ed economico<br />

possibile, quindi la tecnica di una disciplina corrisponde ad un tipo ideale di<br />

movimento che, però, seppur mantenendo gli indici caratteristici del<br />

movimento stesso <strong>può</strong> essere soggetto a cambiamenti, adattati alle<br />

particolarità individuali di chi lo esegue. Ogni tecnica è costituita da molteplici<br />

schemi motori che a loro volta comprendono una struttura oggettiva (che<br />

rappresenta la percentuale più alta) ed una soggettiva. La struttura oggettiva<br />

è di facile individualizzazione poiché tiene conto degli elementi fisici (gravità,<br />

cinematica, energia ecc.) e dello scopo del compito.<br />

La struttura soggettiva invece tiene conto delle varianti che alcuni atleti<br />

(sempre nel rispetto della componente oggettiva), possono inserire<br />

all’interno della tecnica stessa modificandola in modo tale da aumentarne<br />

l’efficacia, o cambiandone totalmente lo stile di esecuzione.<br />

L’allenamento della tecnica forse rappresenta la base di tutti gli sport, in<br />

quanto su di essa si realizza una solida preparazione fisica, frutto di un<br />

corretto stile d’esecuzione delle singole movenze, sia esse nell’ambito di un<br />

esercizio di condizionamento che di un esercizio stilistico. L’allenamento della<br />

tecnica differisce nei vari tipi di sport, in attività che prevedono abilità chiuse<br />

o cicliche, tale allenamento diventa relativamente più semplice, poiché i<br />

fattori di disturbo sono facilmente individuabili e prevedibili (di conseguenza<br />

facilmente allenabili); ben più diversa è la situazione in tutte quelle attività<br />

40

aperte dove l’applicazione della tecnica deve tenere necessariamente conto<br />

dell’azione svolta dall’avversario, come appunto il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>.Prima di<br />

entrare nel dettaglio sui sistemi di allenamento della tecnica, trovo<br />

interessante spiegare brevemente i meccanismi che portano all’acquisizione<br />

di un compito motorio.<br />

<strong>Il</strong> punto di partenza per qualsiasi compito si voglia eseguire nel migliore dei<br />

modi è la sua automatizzazione, significa passare lo schema motorio dai centri<br />

corticali superiori ai centri inferiori, più nello specifico dalla corteccia motoria<br />

al cervelletto al midollo spinale, in modo tale da avere una risposta adeguata<br />

in funzione di uno stimolo (in poche parole un riflesso condizionato da un<br />

apprendimento). Tutto questo si traduce in tre passi logici quanto essenziali<br />

per un corretto apprendimento:<br />

- IMPARARE<br />

- APPLICARE<br />

- DIMENTICARE<br />

Si immagini di iniziare un corso di guida per l’automobile, in un primo<br />

momento si imparano un insieme di nozioni sia teoriche che pratiche e si<br />

cerca di metterle in pratica. La guida risulta macchinosa, tutti i sensi sono<br />

attivati e diretti ad un unico scopo, gui<strong>dare</strong>. Si ha la necessità di qualcuno che<br />

ci corregga continuamente e al momento opportuno.<br />

In un secondo momento si cerca di applicare quanto imparato, si cerca di non<br />

commettere gli errori già corretti, si pensa a quale sia la decisione giusta tra<br />

quelle studiate nelle varie situazioni, ma la guida non risulta ancora fluida,<br />

spesso si arriva in ritardo sui comandi, non si ha visione periferica.<br />

Si arriverà all’automatismo paradossalmente nel momento in cui si dimentica<br />

ciò che si è imparato. Nella realtà non si è dimenticato nulla, ma il tutto è<br />

stato trasferito ai centri corticali inferiori che dopo errori e relativi<br />

41

aggiustamenti sono in grado di svolgere il compito senza l’ausilio dei centri<br />

superiori, che nel frattempo possono occuparsi di altro. La guida risulta fluida,<br />

le scelte effettuate sono veloci, si acquisisce visione periferica, si arriva a<br />

prevedere in anticipo alcuni comportamenti.<br />

Nello sport avviene proprio questo, si impara si applica e quando si dimentica<br />

abbiamo ottenuto la risposta desiderata in termini di velocità tempo e ritmo.<br />

Un errore nelle prime due fasi porta a degli errori nella successiva che come si<br />

evince sono difficili da eliminare proprio perché il controllo cosciente non c’è<br />

(o per meglio dire è al minimo).<br />

Correggere un errore in una tecnica già acquisita a volte <strong>può</strong> risultare<br />

impossibile, ecco perché il tempo dedicato all’allenamento della tecnica deve<br />

essere sempre di qualità mai di quantità. Creare uno schema errato significa<br />

precludere la carriera di un’atleta ed un corretto sviluppo delle sue<br />

potenzialità, l’allenamento è efficace se la tecnica è efficace.<br />

Detto questo va anche ricordato che la tecnica presenta 2 facce, una<br />

dimensione innata rappresentata dalle abilità congenite di un giocatore,<br />

mentre l’altra è data dalle abilità che il soggetto apprende attraverso<br />

l’allenamento. Più queste abilità sono raffinate e più esso sarà competitivo in<br />

quello sport.<br />

2.3.2. La tattica<br />

Un altro aspetto fondamentale che si lega alla tecnica nel raggiungimento<br />

di un buon risultato è determinato dalla tattica, ovvero la capacità di fare<br />

scelte efficaci ed efficienti per affrontare una determinata situazione di gioco,<br />

l’arte di gestire l’incontro utilizzando al meglio le risorse tecniche, fisiche,<br />

42

psichiche a nostra disposizione, in relazione alle caratteristiche del nostro<br />

avversario e alla situazione di gioco. Perché questi due aspetti sono così tanto<br />

legati? Una tecnica non sufficientemente adeguata costituisce un limite<br />

all’esecuzione di scelte tatticamente corrette ed intelligenti, quindi pur<br />

facendo delle buone scelte, se non abbiamo una buona tecnica non<br />

riusciremo a metterle in pratica. Alla stesso tempo avere un buon bagaglio<br />

tecnico ma non sapere come comportarsi nelle varie situazioni di gioco, per<br />

esempio “leggere la difesa” per sferrare un attacco vincente, porterà<br />

probabilmente ad un risultato mediocre. La tattica deve essere quindi scelta<br />

in relazione alle proprie capacità tecniche, cercando di imporre il nostro tipo<br />

di gioco e quindi portarci a ricevere colpi con sui quali abbiamo una buona<br />

padronanza e una alta probabilità di successo.<br />

L’abilità tattica prevede anche cambiamenti di gioco, in modo da non <strong>dare</strong><br />

riferimenti alla difesa, cambiando spesso tipo di colpi e traiettoria della palla,<br />

creando l’effetto sorpresa: non bisogna mai fare in modo che la difesa sappia<br />

già che colpo andrò a eseguire, altrimenti avrò ben poche possibilità di<br />

portare a casa il punto.<br />

É importante ricor<strong>dare</strong> che la tecnica corretta per un gesto sportivo è stata<br />

studiata e affinata con anni di esperienza, tenendo conto di tutti i principi<br />

fisici e biomeccanici fondamentali, in modo da evitare, o comunque di<br />

diminuire il rischio di traumi ed infortuni.<br />

Gli esercizi che quindi si andranno a proporre saranno volti<br />

all’insegnamento e/o all’affinamento dei fondamentali di gioco, quali:<br />

esercizi per l’insegnamento della volèe, del servizio e della schiacciata.<br />

Una delle capacità più utili nel <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> che la capacità di anticipazione,<br />

essa spesso si rivela l’arma vincente nella vittoria di un incontro, prescinde<br />

sicuramente da un bagaglio tecnico che già ha automatizzato una gestione<br />

43

delle situazioni di gioco, e che quindi, ci porta a prevedere già in anticipo cosa<br />

farà il nostro avversario, adeguandoci così con velocità ad una sistematica<br />

anticipazione dei colpi.<br />

2.4. La collaborazione e l’intesa di squadra<br />

Come in tutti gli sport di squadra, le capacità individuali dei singoli atleti<br />

spesso possono non bastare a rendere la squadra vincente. In questo tipo di<br />

competizioni infatti c’è un'altra variabile che gioca un ruolo fondamentale nel<br />

successo di un team, parliamo appunto dell’intesa di squadra. L’elemento<br />

fondamentale nella formazione di un team è sicuramente la fiducia e la stima<br />

del proprio compagno di squadra, cosa che non <strong>può</strong> assolutamente venire a<br />

meno, non posso infatti trovare un buon affiatamento e una buona complicità<br />

nel gioco se non lo reputo all’altezza delle varie situazioni e/o non riesco a<br />

creare un certo feeling con lui. Due eccellenti giocatori non necessariamente<br />

formano una buona coppia, spesso infatti non è cosi. Per riuscire a trovare il<br />

giusto equilibrio in campo ci vogliono due giocatori con caratteristiche<br />

diverse, che si completino a vicenda, uno più forte fisicamente e l’altro più<br />

tecnico, un leader e un “esecutore”, uno più grintoso, l’altro più razionale, per<br />

fare un paragone: uno la mente, l’altro il braccio. Due giocatori compatibili<br />

caratterialmente, e pronti sempre a stare uniti nelle situazioni difficili<br />

dell’incontro, a saltarne fuori assieme, sostenendosi, incitandosi e<br />

consigliandosi a vicenda, ma pur sempre in modo costruttivo. Senza quindi<br />

aggredirsi e perdere la concentrazione se il compagno commette degli errori,<br />

questo porterebbe ad insicurezze e nervosismo, che spesso è uno dei motivi<br />

per i quali si perde l’incontro.<br />

44

Solo con molto allenamento in coppia ed un buon dialogo riesco a<br />

conoscere fino in fondo il mio compagno di squadra, sapendo quali sono i<br />

colpi e le situazioni che sa affrontare meglio, piuttosto che quelle che<br />

prediligo io. Spesso ad alti livelli per esempio assistiamo a giocatori che<br />

prevedono già l’azione del proprio compagno, spostandosi anticipatamente<br />

per il colpo successivo, si nota un feeling nella coppia come se pensassero ed<br />

agissero con un'unica mente. Capiamo quindi come non sia affatto facile la<br />

scelta di un compagno in questo sport, e come non sia assolutamente una<br />

cosa da sottovalutare se ambiamo a dei buoni risultati.<br />

45

3. REPARAZIONE ATLETICA – TRAUMATOLOGIA –<br />

3.1 La preparazione fisica<br />

47<br />

PREVENZIONE INFORTUNI<br />

In questo capitolo si vuole delineare le caratteristiche di una preparazione<br />

atletica per un giocatore che intende raggiungere buone performances nel<br />

gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>.i.<br />

Per programmare una preparazione atletica dobbiamo innanzitutto iniziare<br />

col porci degli obbiettivi, dobbiamo infatti chiederci su cosa è più opportuno<br />

lavorare, in che modo, e quanto tempo ho a disposizione per poter<br />

raggiungere un determinato obbiettivo. Per iniziare a <strong>dare</strong> una risposta a<br />

queste domande dobbiamo chiarire quali siano le richieste della disciplina,<br />

partendo dal modello funzionale.<br />

Come già detto in precedenza, il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, è una disciplina ancora<br />

“nuova” ed in fase emergente, non vi sono perciò molti studi a riguardo. È<br />

quindi difficile poter costruire con precisione una preparazione studiata ad-<br />

hoc per un giocatore tipo, che ci permetta di pianificare con esattezza un<br />

programma allenante che favorisca lo sviluppo delle qualità atletiche del<br />

giocatore.<br />

Fatta questa premessa, guardando alcuni incontri di <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>,<br />

informandomi e avendo avuto la possibilità di avere un dialogo e lavorare con

alcuni giocatori che da molto tempo praticano questa attività, ho potuto fare<br />

una mia analisi dalla quale poi partire nella costruzione di una preparazione<br />

atletica. DI seguito quindi verranno illustrate alcune caratteristiche dello sport<br />

del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, sia dal punto di vista biomeccanico che da quello<br />

metabolico.<br />

3.1.1. <strong>Il</strong> modello funzionale<br />

<strong>Il</strong> <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> <strong>può</strong> essere classificato come uno sport a impegno aerobico<br />

– anaerobico alternato, dove quindi l’atleta è sottoposto a fasi di gioco molto<br />

intense alternate a pause frequenti nelle quali esso ripaga l’eventuale debito<br />

di ossigeno accumulato in precedenza. L’elevato impegno nelle fasi di gioco<br />

attive è dato dalle peculiarità del gioco, in primis il terreno sabbioso, che, data<br />

la sua irregolarità rende difficoltosa la stabilità e l’equilibrio e rende ogni<br />

movimento più impegnativo, e più dispendioso in termini energetici, inoltre la<br />

disciplina di per se richiede colpi al volo, accelerazioni, spostamenti laterali, in<br />

avanti e all’indietro, tuffi per recuperare palline lontane, rialzarsi<br />

tempestivamente per recuperare lo scambio successivo, salti per colpire la<br />

pallina nel punto più alto e quindi potergli conferire maggiore velocità, e tutto<br />

questo deve essere effettuato con una rapidità unica, data l’elevata velocità<br />

delle palline mixata alle dimensioni ristrette del campo. Proprio le dimensioni<br />

del campo ci possono far capire che, il giocatore di <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> è piuttosto<br />

statico, nel senso che, dovendo condividere un campo di 8x8 m in due<br />

giocatori, la distanza totale (in metri) coperta da un singolo giocatore sarà<br />

molto meno elevata rispetto ad esempio un <strong>tennis</strong>ta, ma sicuramente non a<br />

minore intensità. L’80% dei movimenti di un giocatore si compiono nel raggio<br />

di 2-3 metri dalla sua posizione di attesa, quindi da questa posizione,<br />

48

caratterizzata da gambe piegate, busto eretto e proteso in avanti, e braccia in<br />

avanti per tenere la racchetta alta davanti alla testa, l’atleta per ricevere la<br />

pallina dovrà eseguire una serie di piegamenti sulle gambe, affondi, salti e<br />

torsioni del busto a velocità massimali, spesso, si troverà in situazioni di<br />

equilibrio precario, date dalle condizioni del terreno e dalla velocità della<br />

palla, per far fronte a questi stimoli imprevisti e mutevoli deve essere dotato<br />

di una capacità di reazione necessariamente molto elevata e deve rispondere<br />

con azioni motorie adeguate che devono essere ben automatizzate.<br />

Tutte le azioni, sia di attacco che di difesa, per essere efficaci devono<br />

essere rapide e potenti, gli spostamenti del corpo non vanno mai oltre i due o<br />

tre passi alla massima velocità e con altrettanta velocità bisogna tornare alla<br />

posizione di attesa per non farsi cogliere impreparati all’eventuale risposta<br />

avversaria. <strong>Il</strong> gioco quindi, se praticato ad un livello competitivo, richiede si<br />

capacità tecniche, ma anche forza esplosiva, prontezza di riflessi, mobilità<br />

articolare, soprattutto a livello scapolo-omerale ma allo stesso tempo richiede<br />

di esprimere grandi quantità di forza.<br />

Per lo studio della preparazione atletica di questo sport, mi sono tornati<br />

utili anche i dati sul rapporto in termini di tempo tra azioni e pause di gioco,<br />

(Benazzi, 2010) riportati qui di seguito: un azione di gioco <strong>può</strong> avere una<br />

durata minima (scambi brevi) di 3-6 secondi, fino ad un massimo (rarissime<br />

sono le volte in cui durano più a lungo) di 7-9 secondi per gli scambi più<br />

lunghi. Le pause tra un’azione e l’altra nello stesso game hanno una durata<br />

media di 20-25 secondi, ed un tempo compreso tra i 40 e i 55 secondi tra un<br />

game e l’altro contando quindi anche il campo. La durata dei game è molto<br />

variabile, con tempi che vanno da 1 minuto e 15’’ ai 2 minuti e 30’’ nei giochi<br />

più combattuti. Durante le finali, quindi con giochi ai 9 games, la durata totale<br />

dell’incontro <strong>può</strong> anche superare l’ora. Quindi facendo gli adeguati rapporti<br />

49

possiamo dire che il giocatore dispone di circa 3-4 secondi di recupero per<br />

ogni secondo di gioco.<br />

Se a tutto questo uniamo il fatto che la stragrande maggioranza dei tornei e<br />

dei campionati si svolgono in piena estate sotto il sole, capiamo come sia<br />

difficile affrontare una partita senza avere un minimo di preparazione.<br />

3.1.2. La programmazione<br />

Una volta analizzato il modello funzionale del giocatore di <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong>,<br />

una delle prime cose da fare nella progettazione del piano di allenamenti è<br />

capire cosa fare e qual è il momento più opportuno per fare un determinato<br />

lavoro, in parole semplici dobbiamo porci due domande:<br />

- quali obbiettivi ho?<br />

- Quando posso lavorare su di essi?<br />

Nel rispondere a queste domande dovrò esaminare il calendario delle<br />

competizioni dell’atleta, in questo sport la stagione cruciale, dove si svolgono<br />

la stragrande maggioranza delle competizioni è l’estate, nel periodo tra<br />

maggio a settembre, dove le gare si susseguono con cadenza settimanale, e<br />

dove ogni settimana ci sono in palio i punti per la classifica generale.<br />

Pianificare allenamenti atletici in questa situazione risulta quindi piuttosto<br />

difficile. È preferibile allora in questo periodo dell’anno, <strong>dare</strong> priorità<br />

all’allenamento tecnico rispetto a quello fisico. Ne consegue che il momento<br />

migliore per costruire un fisico adeguato e recuperare eventuali infortuni è<br />

quello tra ottobre e aprile. È proprio in questo periodo infatti che si gettano le<br />

basi per la costruzione di un buon fisico, e per il miglioramento delle capacità<br />

aerobiche e motorie dell’atleta.<br />

50

Si potrà quindi suddividere tale periodo in diverse fasi, ognuna di esse con<br />

obbiettivi e tipi di lavoro differente. Io ho diviso tale periodo in due fasi:<br />

Periodo di condizionamento di base<br />

Periodo di preparazione specifica<br />

Dove nel primo periodo l’obbiettivo primario sarà quello di aumentare la<br />

capacità di lavoro, maggiore sarà questa capacità e migliore sarà l’adattabilità<br />

dell’organismo a sostenere gli sforzi fisici e psichici previsti nelle fasi<br />

successive. Quindi il lavoro sarà composto prevalentemente da esercizi<br />

aerobici, e di muscolazione per l’aumento della forza e velocità, svolgendo un<br />

lavoro globale. Questa fase sarà inoltre mirata al recupero di eventuali<br />

infortuni e al miglioramento della mobilità articolare, che in uno sport come il<br />

<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> viste de caratteristiche del modello funzionale non <strong>può</strong> essere<br />

trascurata.<br />

Nella preparazione fisica specifica invece, che andrà a seguire il<br />

condizionamento di base e a precedere l’inizio dei tornei, l’obbiettivo sarà<br />

quello di allenare tutte le situazioni modello gara, rinforzare quei distretti<br />

muscolari e quelle articolazioni maggiormente coinvolti nelle situazioni di<br />

gioco, e mantenere i risultati ottenuti nella preparazione generale, in questa<br />

fase si predilige alternare un volume di lavoro elevato a bassa intensità con<br />