Evoluzione degli apparati: cranio - Classe delle Lauree in ...

Evoluzione degli apparati: cranio - Classe delle Lauree in ...

Evoluzione degli apparati: cranio - Classe delle Lauree in ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

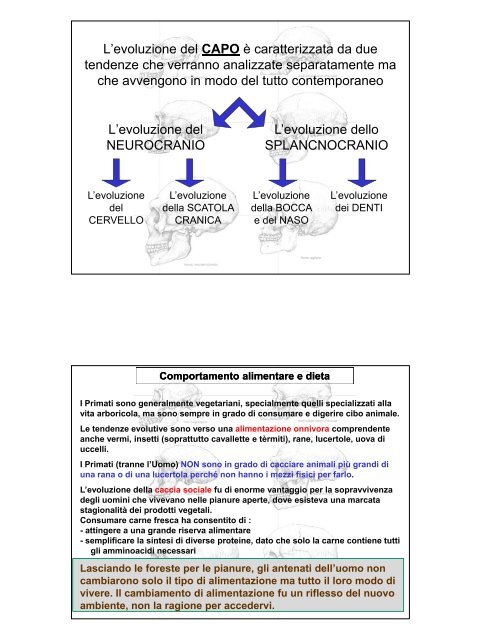

L’evoluzione del CAPO è caratterizzata da due<br />

tendenze che verranno analizzate separatamente ma<br />

che avvengono <strong>in</strong> modo del tutto contemporaneo<br />

L’evoluzione del<br />

NEUROCRANIO<br />

L’evoluzione<br />

del<br />

CERVELLO<br />

L’evoluzione<br />

della SCATOLA<br />

CRANICA<br />

L’evoluzione dello<br />

SPLANCNOCRANIO<br />

L’evoluzione<br />

della BOCCA<br />

e del NASO<br />

Comportamento alimentare e dieta<br />

L’evoluzione<br />

dei DENTI<br />

I Primati sono generalmente vegetariani, specialmente quelli specializzati alla<br />

vita arboricola, ma sono sempre <strong>in</strong> grado di consumare e digerire cibo animale.<br />

Le tendenze evolutive sono verso una alimentazione onnivora comprendente<br />

anche vermi, <strong>in</strong>setti (soprattutto cavallette e tèrmiti), rane, lucertole, uova di<br />

uccelli uccelli.<br />

I Primati (tranne l’Uomo) NON sono <strong>in</strong> grado di cacciare animali più grandi di<br />

una rana o di una lucertola perché non hanno i mezzi fisici per farlo.<br />

L’evoluzione della caccia sociale fu di enorme vantaggio per la sopravvivenza<br />

<strong>degli</strong> uom<strong>in</strong>i che vivevano nelle pianure aperte, dove esisteva una marcata<br />

stagionalità dei prodotti vegetali.<br />

Consumare carne fresca ha consentito di :<br />

- att<strong>in</strong>gere g a una grande g riserva alimentare<br />

- semplificare la s<strong>in</strong>tesi di diverse prote<strong>in</strong>e, dato che solo la carne contiene tutti<br />

gli amm<strong>in</strong>oacidi necessari<br />

Lasciando le foreste per le pianure, gli antenati dell’uomo non<br />

cambiarono solo il tipo di alimentazione ma tutto il loro modo di<br />

vivere. Il cambiamento di alimentazione fu un riflesso del nuovo<br />

ambiente, non la ragione per accedervi.

Lo scaricamento del peso del <strong>cranio</strong> sul rachide<br />

Con il cambiamento imposto dalla<br />

postura eretta cambia (anche se <strong>in</strong><br />

modo graduale) l’architettura<br />

<strong>delle</strong> ossa del <strong>cranio</strong>.<br />

Nel cane l’articolazione del <strong>cranio</strong> e del rachide avviene<br />

tra loro solidalmente lungo un piano orizzontale, di<br />

conseguenza il piano del foramen occipitale risulta<br />

quasi verticale, essendo il cane un pronogrado.<br />

Da questa nuova condizione fisica comporta una<br />

reazione plastica <strong>delle</strong> ossa craniche che si sono<br />

adattate <strong>in</strong> modo graduale alla situazione situazione.<br />

Considerando il <strong>cranio</strong> di un carnivoro si vede come<br />

esso stia tutto dislocato <strong>in</strong> avanti rispetto al piano<br />

vestibolare frontale e come si svilupp<strong>in</strong>o le ossa parietooccipitale<br />

con una successiva riduzione <strong>delle</strong> ossa dello<br />

splancno<strong>cranio</strong> (riduzione del prognatismo)<br />

Angoli di <strong>in</strong>cidenza dei foramen occipitali nelle om<strong>in</strong><strong>in</strong>ae (1)<br />

A. robustus A. gracilis H. sapiens<br />

A.africanus H. habilis H. sapiens

Con l’acquisizione della postura eretta ed il successivo spostamento del foramen<br />

occipitale si modifica tutta la muscolatura del <strong>cranio</strong>. Infatti esso modifica <strong>in</strong><br />

modo sostanziale lo scarico <strong>delle</strong> forze che sorreggono il capo.<br />

Ciò ha comportato una progressiva riduzione del braccio della RESISTENZA ed un<br />

aumento del braccio della POTENZA (forza muscolare).<br />

Infatti nei quadrupedi il <strong>cranio</strong> è sorretto esclusivamente dai muscoli del collo<br />

mentre già nei cl<strong>in</strong>ogradi esso <strong>in</strong>izia a dim<strong>in</strong>uire la sua trazione per essere quasi<br />

del tutto assente nei bipedi, poichè il capo è poggiato sulla colonna vertebrale,<br />

qu<strong>in</strong>di lo scarico fisico <strong>delle</strong> forze è tutto all’<strong>in</strong>terno del baricentro del corpo<br />

senza gravare sulla muscolatura poiché il neuro<strong>cranio</strong> bilancia perfettamente lo<br />

splancno<strong>cranio</strong>.<br />

Braccio<br />

RESISTENZA<br />

Cane Gorilla Uomo<br />

Braccio<br />

FORZA<br />

Rapporti splancno<strong>cranio</strong> / neuro<strong>cranio</strong>. Tendenze evolutive<br />

Con il progressivo aumento della scatola cranica <strong>in</strong> funzione dell’aumento<br />

del cervello e della postura eretta si è avuto un arretramento ed una<br />

notevole modificazione dello splancno<strong>cranio</strong>.<br />

La modificazione è strettamente legata all’ambiente <strong>in</strong> cui vive l’uomo ed<br />

alla sua dieta (passaggio da un regime frugivoro e\o granivoro a quello<br />

onnivoro).<br />

Qu<strong>in</strong>di si assiste:<br />

• alla progressiva modificazione dell’apparato masticatore con l’arretramento<br />

della mandibola e della mascella al di sotto del neuro<strong>cranio</strong>, ,<br />

<strong>in</strong> relazione all’adozione di un regime onnivoro<br />

• alla riduzione del naso con successiva verticalizzazione del profilo<br />

•al riadattamento della struttura ossea e muscolare per la masticazione

La funzione masticatoria e le tendenze evolutive ad essa legata<br />

La masticazione è essenziale per ricavare dal cibo tutto il suo contenuto<br />

energetico, dato che gli enzimi digestivi agiscono molto lentamente sui<br />

grossi aggregati alimentari.<br />

Mentre i rettili possono <strong>in</strong>gerire e digerire (ma lentissimamente, accompagna-<br />

to o seguito da uno stato di torpidità e anche di coma) un animale <strong>in</strong>tero<br />

senza masticarlo, negli animali omeotermi ciò non è possibile, perché necessitano<br />

di una digestione rapida.<br />

La prima fase della digestione è la masticazione, che ha la funzione di sm<strong>in</strong>uzzare<br />

i grossi bocconi e rompere le pareti cellulari dei vegetali.<br />

I Primati <strong>in</strong>feriori non abbisognano di<br />

strutture masticatorie molto potenti: è<br />

sufficiente per loro la presa o poco più;<br />

esse sono perciò rimaste “primitive”.<br />

Con l’evoluzione della masticazione si è<br />

reso necessario il potenziamento <strong>delle</strong><br />

mandibole, <strong>delle</strong> mascelle, dei denti e di<br />

tutta la muscolatura associata, che ha<br />

fatto cambiare <strong>in</strong> modo radicale allo<br />

splancno<strong>cranio</strong> il suo aspetto.<br />

Biomeccanica della masticazione<br />

Mandibola=leva del III genere (F-P-R)<br />

Il braccio della resistenza è dato dalla distanza tra l’articolazione della mandibola<br />

(processo condiloideo=fulcro) e la posizione dei denti che <strong>in</strong> quel momento<br />

masticano (denti premolari o molari). Più è lungo il braccio della resistenza (=<br />

maggior prognatismo) meno la leva è efficace.

Le tendenze evolutive <strong>delle</strong> strutture masticatorie:<br />

Mandibola - evoluzione del ramo ascendente ad angolo retto<br />

- riduzione <strong>delle</strong> arcate dentarie ( → riduzione prognatismo)<br />

- arretramento dell’arcata dentaria sotto il neuro<strong>cranio</strong><br />

- variazione <strong>delle</strong> dimensioni e dei r<strong>in</strong>forzi orizzontali della<br />

s<strong>in</strong>fisi mandibolare (toro mandibolare mandibolare, spessore mandibola)<br />

- rovesciamento all’<strong>in</strong>fuori del bordo <strong>in</strong>feriore (sviluppo del mento)<br />

Mascella - forma e riduzione del prognatismo sotto-nasale<br />

Dentizione - variazione della disposizione (assiepamento)<br />

- variazione della forma (<strong>in</strong>cremento cuspidi dei molari) e<br />

<strong>delle</strong> funzioni (molarizzazione) e riduzione dei can<strong>in</strong>i<br />

- variazione <strong>delle</strong> modalità di logoramento<br />

Muscolatura Variazione nelle <strong>in</strong>serzioni dei muscoli<br />

- temporale<br />

- massetère<br />

Mandibola (1)<br />

<strong>Evoluzione</strong> del ramo ascendente della mandibola ad angolo retto<br />

Assicura un trasferimento ottimale <strong>delle</strong> forze di<br />

compressione dai muscoli temporale e massetere

Riduzione <strong>delle</strong> arcate dentarie.<br />

Riduzione e sparizione del diastema.<br />

Placca<br />

scimmiesca<br />

Gorilla<br />

Scimpanzè<br />

La forma della mandibola<br />

passa da V (proscimmie)<br />

ad U (antropomorfe), a<br />

paraboloide (Uomo), allargandosi<br />

e accorciandosi<br />

La mascella si allarga<br />

ed accorcia<br />

Uomo<br />

Diastema<br />

Scimpanzè<br />

Proconsul<br />

H.erectus Uomo<br />

attuale<br />

Mandibola (2)<br />

A.robustus<br />

Ident<strong>in</strong>ell’Uomo I denti nell Uomo sono nella parte<br />

<strong>in</strong>terna della mandibola mentre nelle<br />

scimmie sono sul marg<strong>in</strong>e esterno,<br />

con la placca scimmiesca di sostegno<br />

Il diastèma è uno spazio che si crea tra il can<strong>in</strong>o e l’<strong>in</strong>cisivo laterale<br />

nella mascella e tra il can<strong>in</strong>o ed il primo premolare<br />

nella mandibola. Lo spazio consente l’occlusione<br />

<strong>in</strong>castrando così i grossi can<strong>in</strong>i.<br />

Rovesciamento all’<strong>in</strong>fuori del bordo <strong>in</strong>feriore della mandibola: il mento<br />

Lungo la l<strong>in</strong>ea evolutiva l’angolo di sporgenza del mento (angolo mentoniero)<br />

aumenta costantemente lungo le l<strong>in</strong>ee filogenetiche ed ontogenetiche

Arretramento <strong>delle</strong> arcate dentarie (<strong>in</strong>f. e sup.) sotto il neuro<strong>cranio</strong><br />

La l<strong>in</strong>ea rossa mostra il marg<strong>in</strong>e del<br />

neuro<strong>cranio</strong> e la l<strong>in</strong>ea blu la<br />

progressiva verticalizzazione del<br />

profilo.<br />

Dentatura<br />

superiore<br />

Gorilla, H.erectus e H.sapiens.<br />

La muscolatura associata alla masticazione<br />

Muscoli che sollevano la mandibola comprimendola<br />

contro la mascella (frantuma e trita)<br />

- temporale<br />

- massetere<br />

- pterigoidei <strong>in</strong>terni (alias medi)<br />

Muscoli che sp<strong>in</strong>gono <strong>in</strong> avanti e muovono di<br />

lato la mandibola :<br />

-pterigoidei esterni (alias laterali)<br />

Pt.Est.<br />

Pt.Int.<br />

Pt.Est.<br />

Pt.Int.<br />

Splancno e neuro<strong>cranio</strong><br />

Gorilla<br />

H.erectus<br />

H.sapiens<br />

Masticazione (1)<br />

M.Temporale<br />

Massetere

Modificazioni della muscolatura associata alla masticazione Masticazione (2) (2)<br />

Scaricamento forze masticazione<br />

dalla mandibola<br />

alla volta cranica<br />

TORO SOPRAORBITARIO<br />

La masticazione trasmette le sollecitazioni<br />

sul <strong>cranio</strong> a livello <strong>delle</strong><br />

arcate sopraccigliari, della sommità<br />

del <strong>cranio</strong> e della mascella.<br />

La l<strong>in</strong>ea di <strong>in</strong>serzione (LT) dei muscoli<br />

temporali è posta tanto più <strong>in</strong> alto quanto più<br />

potenti sono le mascelle del primate. Dove<br />

serve una grande potenza si ha la formazione<br />

di un rilievo osseo (cresta sagittale CS) per<br />

aumentare ulteriormente l’area di ancoraggio.<br />

Gorilla Proconsul A.robustus Uomo attuale<br />

Modificazioni della faccia <strong>in</strong> relazione alla masticazione Masticazione (3)<br />

Lo spessore <strong>delle</strong> ossa facciali<br />

dipende dalla forza di compressione<br />

nella masticazione<br />

Forze<br />

Toro sopraorbitario<br />

Il toro sopraorbitario si comporta come<br />

una trave trasversale posta alla<br />

sommità della faccia e trasmette alla<br />

volta cranica (e ai lati) le forze<br />

La forma e lo spessore <strong>degli</strong> zigomi e dei processi<br />

zigomatici dei temporali variano secondo la potenza<br />

della masticazione, dato che il muscolo massetere<br />

orig<strong>in</strong>a dalle arcate zigomatiche

Le arcate dentarie dell’Uomo attuale<br />

La dentatura: generalità<br />

La dentatura dei mammiferi e di tipo eterodonte (denti molto diversificati) e deriva<br />

da quella omeodonte (denti molto simili tra loro) dei rettili.<br />

Comprende quattro tipi di denti con forme e funzioni diverse:<br />

• <strong>in</strong>cisivi (sigla I), adatti al taglio<br />

• can<strong>in</strong>i (C), utili per afferrare il cibo<br />

• premolari (P), <strong>in</strong>izialmente per afferrare il cibo poi per triturare<br />

• molari (M), conformati per tagliare nelle scimmie <strong>in</strong>feriori, per triturare <strong>in</strong> quelle<br />

superiori.<br />

Per convenzione, nella formula dentaria:<br />

- i denti sono numerati dall’avanti verso l’<strong>in</strong>dietro<br />

- il primo numero è riferito alla mascella, il secondo alla mandibola<br />

- nella “formula” ci si riferisce solo a metà mascella<br />

(emimascella) o metà mandibola (emimandibola),<br />

essendo l’altra metà speculare per ambedue le ossa<br />

(es. I 1\1, I 2\2, C 1\1, P 1\1, P 2\2, M 1\1, M 2\2, M 3\3<br />

è la dentatura tipica dell’uomo)<br />

Dentatura di un ipotetico Primate<br />

fossile con 44 denti

Struttura di un dente<br />

Lo spessore dello smalto è determ<strong>in</strong>ato dal regime alimentare<br />

Lo spessore dello smalto e la disposizione spaziale <strong>delle</strong> formazioni prismatiche<br />

all’<strong>in</strong>terno dello smalto sono <strong>in</strong>dicativi del grado di usura del dente, <strong>in</strong><br />

relazione alla sua attività funzionale.<br />

Alimenti coriacei = spessore<br />

smalto notevole<br />

Ambiente di<br />

savana<br />

L’uomo ha lo<br />

strato di smalto<br />

più spesso di tutti<br />

i Primati attuali<br />

Uomo attuale Gorilla<br />

VVegetali t li e frutta f tt fresca f =<br />

spessore smalto limitato<br />

Ambiente di<br />

foresta

<strong>Evoluzione</strong> <strong>degli</strong> <strong>in</strong>cisivi<br />

Hanno forma di scalpello, sono generalmente taglienti e servono per <strong>in</strong>cidere,<br />

tagliare e mordere il cibo (mordere frutti, nocciole, germogli, recidere foglie,<br />

asportare cortecce).<br />

La loro disposizione è l<strong>in</strong>eare e formano un <strong>in</strong>sieme adatto al taglio.<br />

Nei Primati superiori il primo <strong>in</strong>cisivo è più grande e<br />

nelle ll om<strong>in</strong><strong>in</strong>ae i i lla di disposizione i i è lleggermente i<strong>in</strong>curvata.<br />

L’adozione di dieta carnea porta ad un <strong>in</strong>grandimento <strong>degli</strong> <strong>in</strong>cisivi.<br />

<strong>Evoluzione</strong> dei can<strong>in</strong>i<br />

Il can<strong>in</strong>o ha mantenuto per tutta la sua evoluzione la forma aguzza e la sezione<br />

rotonda dei denti dei rettili.<br />

Come per gli <strong>in</strong>cisivi, la sua funzione non è <strong>in</strong> relazione alla masticazione. Nei carnivori<br />

serve per azzannare e afferrare il cibo, mentre negli erbivori funge da arma<br />

da difesa e offesa (es. le zanne del c<strong>in</strong>ghiale).<br />

Tra i maschi dei Primati svolge funzione di gerarchia sociale per atteggiamenti<br />

m<strong>in</strong>acciosi (o di supremazia) per la difesa del gruppo e la competizione sessuale.<br />

Incisivi nell’Uomo Can<strong>in</strong>i nell’Uomo<br />

I grandi can<strong>in</strong>i di macaco<br />

con i diastemi<br />

Dimorfismo sessuale<br />

Scimpanzé<br />

Uomo (<strong>in</strong> realtà il dimorfismo<br />

è solo apparente<br />

perché diverse sono le<br />

dimensioni corporee)

L’evoluzione <strong>in</strong> direzione dei Pongidi è stata di grande aumento <strong>delle</strong> dimensioni dei<br />

can<strong>in</strong>i con grande dimorfismo sessuale, mentre nell’Uomo si è verificato il contrario.<br />

Con la riduzione dei can<strong>in</strong>i scompaiono anche i diastemi, nell’arcata superiore tra<br />

can<strong>in</strong>o e <strong>in</strong>cisivo laterale, <strong>in</strong> quella <strong>in</strong>feriore tra can<strong>in</strong>o e premolare.<br />

Mesopithecus Presbytis Proconsul Babbu<strong>in</strong>o Scimpanzé Australopithecus<br />

Anche se le dimensioni dei can<strong>in</strong>i nell’uomo si sono ridotte, le loro radici rimangono<br />

ancora relativamente profonde, retaggio di progenitori comuni che possedevano<br />

can<strong>in</strong>i sviluppatissimi e approfonditi.<br />

La riduzione deve essere avvenuta precocemente perché Australopithecus<br />

robustus presentava can<strong>in</strong>i quasi <strong>in</strong>dist<strong>in</strong>guibili dagli <strong>in</strong>cisivi anche nelle radici.<br />

Sono state date due <strong>in</strong>terpretazioni funzionali evolutive a ciò:<br />

- A.robustus era vegetariano e non aveva bisogno di trattenere cibo coi can<strong>in</strong>i<br />

- forse A.robustus utilizzava pietre e ossa per difesa e offesa e non aveva più<br />

bisogno di denti speciali per combattere o m<strong>in</strong>acciare i nemici<br />

L’estrema riduzione suggerisce che A.robustus non sia un progenitore di H.sapiens<br />

ma che abbia rappresentato un ramo collaterale specializzato ed est<strong>in</strong>to.<br />

<strong>Evoluzione</strong> dei premolari<br />

I premolari hanno svolto funzioni assai varie nell’evoluzione dei mammiferi, passando<br />

da una struttura orig<strong>in</strong>aria a cono (per afferrare) ad una superficie piana (per<br />

frantumare e mac<strong>in</strong>are).<br />

Nei Primati i premolari, assieme ai molari, svolgono la funzione masticatoria<br />

e qu<strong>in</strong>di la loro dimensione e la loro morfologia sono correlati con il tipo di dieta:<br />

- se la dieta è di tipo p onnivoro i premolari p sono più p piccoli p<br />

- se la dieta è vegetariana coriacea i premolari tendono ad essere più grandi e a subìre<br />

il processo di molarizzazione <strong>in</strong> conseguenza del quale il premolare tende ad<br />

assomigliare ad un molare, al f<strong>in</strong>e di aumentare la superficie<br />

masticatoria per triturare meglio semi, radici e foglie.<br />

Nei Primati, le radici dei<br />

premolari sono di norma<br />

uniche o sdoppiate nell’arcata<br />

superiore, uniche nei<br />

denti dell’arcata <strong>in</strong>feriore<br />

(nell’immag<strong>in</strong>e: premolari<br />

umani).<br />

Tra gli Om<strong>in</strong>idi del Pleistocene, il<br />

grado massimo di molarizzazione<br />

dei premolari si ha <strong>in</strong> A.robustus

<strong>Evoluzione</strong> dei molari<br />

I molari sono caratterizzati da un’ampia superficie occlusale, complementare a quella<br />

dei denti antagonisti. Su di essi grava il carico pressorio maggiore durante la masticazione<br />

e la loro funzione è quella di schiacciare e triturare il cibo.<br />

I molari hanno subìto importanti variazione <strong>in</strong> funzione della dieta. Il loro numero è<br />

<strong>in</strong>vece rimasto costante (3 per emiarcata). La superficie occlusale dei molari presenta<br />

sempre diverse asperità (cuspidi). Nel’uomo le dimensioni dei molari e la superficie<br />

masticatoria decrescono dal 1° al 3° molare; quest’ultimo spesso non erompe neppure.<br />

Australopithecus robustus<br />

Tendenze evolutive dei molari tra gli Hom<strong>in</strong>idae<br />

Appiattimento <strong>delle</strong> cuspidi (A.robubustus)<br />

con superfici dei molari quasi<br />

piatte per una mac<strong>in</strong>azione ottimale<br />

dei semi e movimento anche<br />

rotatorio della mandibola. Adattamento<br />

a dieta vegetale coriacea.<br />

Nei Primati onnivori viene<br />

mantenuta una struttura<br />

<strong>in</strong>termedia con cuspidi di<br />

piccole dimensioni che<br />

<strong>in</strong>castrano perfettamente<br />

con le cuspidi contrapposte.<br />

EVOLUZIONE DEL<br />

NEUROCRANIO<br />

Riduzione del terzo molare (“del<br />

giudizio”) che spesso non scende<br />

neppure. Associata forse al<br />

cibo cotto e alla necessità di una<br />

masticazione meno potente<br />

Il <strong>cranio</strong> ha subito notevoli modificazioni sia dal punto di<br />

vista volumetrico chedaquellostrutturale<br />

che da quello strutturale.<br />

L’<strong>in</strong>cremento volumetrico poiché porta con sé l’aumento<br />

della massa celebrale, come conseguenza<br />

• della postura eretta<br />

• della visione b<strong>in</strong>oculare<br />

• dell’aumento dell aumento <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di <strong>in</strong>telligenza dell’Uomo dell Uomo.<br />

Anche se l’<strong>in</strong>telletto non è legato alle capacità volumetriche<br />

del cervello, è anche vero che con il progredire <strong>delle</strong><br />

conoscenze è aumentato il volume dello stesso e le sue<br />

capacità cognitive.

Incremento della capacità cranica<br />

e della massa corporea<br />

498 g 498 g 1457 g ← Massa cerebrale<br />

195 kg 48 kg 60 kg ← Peso corporeo<br />

0,005 0,015 0,0243 ← Massa cerebr. / Peso corpo<br />

Questa differenza è da correlare alle molteplici potenzialità di<br />

chi possiede un rapporto cervello\corpo più grande.

Suddivisione <strong>delle</strong> aree della corteccia cerebrale<br />

Suddivisione <strong>delle</strong> aree della corteccia secondo le funzioni cognitive<br />

Interpretazione del<br />

l<strong>in</strong>guaggio scritto e<br />

della parola

Corteccia motoria<br />

(avanti il solco centrale)<br />

Macaca<br />

Tupaia<br />

Uomo<br />

Interconnessioni cerebrali nel cervello di Macaca. Da<br />

notare la densa connessione tra la corteccia visiva (nero),<br />

quella associativa (punteggiata) e il lobo temporale (uditiva)<br />

Localizzazione dei controlli motori e somatosensitivi<br />

della corteccia cerebrale (sezione a<br />

livello del piano del solco centrale)<br />

Corteccia<br />

sensitiva (dietro<br />

il solco centrale)<br />

Confronto tra le aree cognitive<br />

di Tupaia, Macaca e Uomo<br />

I tre cervelli sono stati portati alla stessa<br />

dimensione.<br />

NNotare t lla diff differente t estensione t i d<strong>delle</strong> ll aree<br />

cognitive, differenza che nasce dalla diversa<br />

specializzazione e del diverso habitat <strong>in</strong> cui<br />

le specie vivono.<br />

Da notare il progressivo aumento <strong>delle</strong><br />

circonvoluzioni ed <strong>in</strong>vag<strong>in</strong>ature che<br />

aumentano la superficie del cervello <strong>in</strong><br />

relazione alla massa massa.