libretto La vedova allegra - Teatro Consorziale di Budrio

libretto La vedova allegra - Teatro Consorziale di Budrio

libretto La vedova allegra - Teatro Consorziale di Budrio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

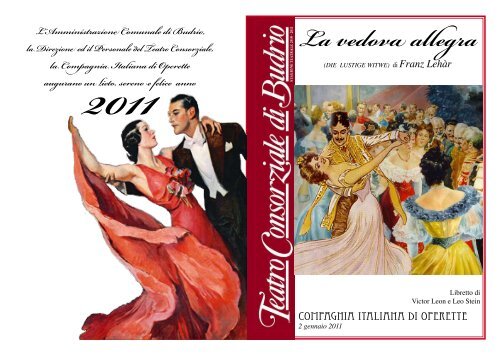

L ’Amministrazione Comunale <strong>di</strong> <strong>Budrio</strong>,<br />

la Direzione ed il Personale del <strong>Teatro</strong> <strong>Consorziale</strong>,<br />

la Compagnia Italiana <strong>di</strong> Operette<br />

augurano un lieto, sereno e felice anno<br />

2011<br />

<strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong><br />

(DIE LUSTIGE WITWE) <strong>di</strong> Franz Lehàr<br />

Libretto <strong>di</strong><br />

Victor Leon e Leo Stein<br />

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE<br />

2 gennaio 2011

pag. 44<br />

Domenica 2 gennaio 2011<br />

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE<br />

LA VEDOVA ALLEGRA<br />

Operetta <strong>di</strong> Franz Lehàr<br />

Su <strong>libretto</strong> <strong>di</strong> Victor Leon e Leo Stein<br />

1°ma Esecuzione: Vienna, Theater an der Wien, 28 <strong>di</strong>cembre 1905<br />

Interpreti Personaggi<br />

ELENA D’ANGELO<br />

UMBERTO SCIDA<br />

ARMANDO CARINI<br />

EMIL ALEKPEROV<br />

MILENA SALARDI<br />

MASSIMILIANO COSTANTINO<br />

CLAUDIO PINTO<br />

MONICA EMMI<br />

MARIA TERESA NANÌA<br />

FRANCESCO GIUFFRIDA<br />

GIANVITO PASCALE<br />

ALESSANDRO LORI<br />

An n A Gl A v A r y<br />

ni e G u s<br />

BA r o n e Ze tA<br />

Co n t e DA n i l o<br />

vA l A n C i e n n e<br />

CA m i l l o D e ro s s i l l o n<br />

Co n t e Kr o m o f f<br />

ol G A Kr o m o f f<br />

Co n t e s s A Bo G D A n o v i C h<br />

Co n t e Bo G D A n o v i C h<br />

sA i n t Br i o C h e<br />

CA s C A D A<br />

Pa r i g i n i, Po n t e v e d r i n e, gr i s e t t e s, da m e e Cava l i e r i, musiCisti, se rv i t o r i<br />

Or c h e s t r a “cO m pa g n i a ita l i a n a d i Op e r e t t e”<br />

Direttore Maestro Concertatore<br />

ORLANDO PULIN<br />

Maestro Collaboratore Simonetta Longo<br />

Regia e Coreografia<br />

SERGE MANGUETTE

pag. 43

pag. 42<br />

LA VEDOVA ALLEGRA<br />

Musicista: Franz Lehàr. Librettisti: Victor Leon - Leo Stein.<br />

Prima esecuzione: Vienna, Theater an der Wien, 28 <strong>di</strong> cembre 1905.<br />

(In Italia: Milano, <strong>Teatro</strong> Dal Verme 27 aprile 1907)<br />

P e r s o n a g g i<br />

Anna Glavary (soprano), Valencienne (soprano), Conte Danilo<br />

(tenore-baritono), Camillo de Rossillon (tenore), Barone Mirko Zeta<br />

(basso), Njegus (comico), Praskovia (soprano), Visconte Cascada,<br />

Olga, Raul De Saint-Brioche, Bogdanowitch, Kronow, Silviana<br />

Pritschitch, Parigini, Pontevedrine, Grisettes, Dame e Ca valieri,<br />

Musicisti, Servitori.<br />

Luogo: Parigi: nell’ambasciata del Pontevedro, nella residenza <strong>di</strong><br />

Anna Glavary, da «chez Maxim».<br />

Epoca: 1905.<br />

Parigi, ambasciata del Pontevedro. Il barone Zeta, l’ambasciatore, ha un<br />

pensiero fisso: risollevare le finanze dello Stato. Le casse infatti sono<br />

miseramente vuote. Idea: vive a Parigi la bella Anna Glawary, “la <strong>vedova</strong><br />

<strong>allegra</strong>”. L’ambasciatore ha ricevuto l’incarico <strong>di</strong> trovare un marito<br />

pontevedrino alla dama, per conservare i milioni in patria. Se “la <strong>vedova</strong><br />

<strong>allegra</strong>” dovesse contrarre matrimonio con uno stranie ro, il suo capitale<br />

passerebbe all’estero e <strong>di</strong>ssanguerebbe la banca pontevedrina. Njegus,<br />

consigliere dell’ambasciata, suggerisce il nome del conte Danilo ma c’è<br />

un impre visto: fra Anna e Danilo c’era stata, alcuni anni prima, una storia<br />

d’amore finita male a causa dell’opposizione del padre <strong>di</strong> Donilo; Anna non<br />

ha <strong>di</strong>menticato e, appena rivede il suo ex-fidanzato, glielo rinfaccia senza<br />

pietà. Anche la moglie del barone Zeta, Valencienne, ex- ballerina <strong>di</strong> can-can,<br />

ha pro blemi <strong>di</strong> cuore con un assiduo corteggiatore, Camillo de Rossillon, pur<br />

se continua a ripetere che è una «donna onesta» e che non può rovinare il<br />

suo matrimonio. Durante una festa nel palazzo <strong>di</strong> Anna Glavary, in cui sono<br />

invitati tutti i personaggi della nostra storia, Valencienne e Camillo si danno<br />

convegno nel chiosco e, quando stanno per essere sorpresi dal barone Zeta,<br />

Njegus riesce a far uscire per tempo Valencienne e a sostituirla con Anna, la<br />

quale fa finta <strong>di</strong> essersi legata a Ca millo. <strong>La</strong> signora Glawary sorpresa con<br />

Camillo! Danilo e Zeta sono sconvolti. Nel 3° atto l’equivoco viene presto<br />

a galla e Zeta vuol ora <strong>di</strong>vorziare da Valencienne. Potrebbe ad esempio<br />

sposare “la <strong>vedova</strong>”! Ma a questo punto interviene Danilo che, messo da<br />

parte l’orgoglio, si <strong>di</strong>chiara ad Anna che, d’altra parte, non voleva sentire<br />

altro. Si confesseranno il loro amore da «Maxim» al languido suono d’un<br />

valzer mentre tutti i pontevedrini festeggiano tan to la coppia <strong>di</strong> innamorati<br />

che i milioni rimasti, fortunatamente, nelle casse dello Stato. D’ora in poi la<br />

signora Glawary non sarà più “la <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong>” ma la felice consorte del<br />

conte Danilo Danilowitsch.<br />

pag. 3

Negli anni settanta del secolo scorso si stimò in oltre cinquecentomila le<br />

repliche, in tutto il mondo, de <strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong>. Qual cuno <strong>di</strong>chiarò che<br />

si trattava perciò dello spettacolo tea trale più rappresentato. L’operetta dei<br />

record ebbe tut tavia una gestazione che definire «<strong>di</strong>fficile» può appari re<br />

un eufemismo. Lo stesso Lehàr riuscì ad aggiu<strong>di</strong>carsi lo spartito (che altri<br />

volevano affidare al più navigato Heuberger) facendo ascoltare al telefono<br />

il refrain del duetto «Hop là, hop là» al librettista Victor Leon. Karczag,<br />

<strong>di</strong>rettore del Theater an der Wien, era così sicuro del «fiasco» <strong>di</strong> questa<br />

nuova creazione che arrivò ad offrire duemilacinquecento fiorini purché<br />

Lehàr la ritiras se, prima ancora della première. Messa in scena con scene e<br />

costumi già utilizzati in pre cedenti operette. <strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong> ottenne un<br />

tale successo che venne tradotta in venti cinque lingue, dettando moda nella<br />

storia del teatro e del costume. Mizzi Günther e Louis Treumann furono i<br />

pri mi interpreti a Vienna e ancora negli anni quaranta Martha Eggerth e Jan<br />

Kiepura riempirono, a New York, tutte le sere, per trecentocinquanta volte, un<br />

teatro <strong>di</strong> <strong>di</strong>ciottomila posti. Per centonovantamila dollari la Metro Goldwyn<br />

Meyer si assicurò i <strong>di</strong>ritti cinematografici ricavan done tré versioni filmate.<br />

«C’è un mondo - scrive Ugo Volli - in cui tutti sono baroni o almeno visconti;<br />

in cui scorre lo champagne e i locali notturni sono pieni <strong>di</strong> donnine allegre;<br />

i mariti vedono solo le corna altrui, non le proprie. Un mondo in cui ci<br />

si veste in frack e si balla il valzer, la politica si fa alle feste da ballo, i<br />

bilanci statali si salvano sposando belle ere<strong>di</strong>tiere e non pagando le tasse.<br />

Un mondo in cui le cose noiose non si vedono, la gente per bene ha il<br />

compito preciso ed esclusivo <strong>di</strong> perdersi nei vortici della danza, scambiarsi<br />

bigliettini compromettenti e cercare la moglie che se la fa col collega <strong>di</strong>etro<br />

il paravento. Questo mondo ha <strong>di</strong>versi nomi o localizzazioni: può essere un<br />

immaginario staterello mitteleuropeo più o meno fornito <strong>di</strong> campanelli, come<br />

il Pontevedro o il Lussemburgo; può essere la Parigi <strong>di</strong> Maxim’s e del Moulin<br />

Rouge, vista con l’occhio sbarrato ed euforico <strong>di</strong> un turista fin de siecle.».<br />

Forse l’operetta è davvero tutta qui, ma cos’è veramente <strong>La</strong> Vedova <strong>allegra</strong>,<br />

l’operetta più famosa che sia mai stata scritta? Continuiamo a seguire Ugo<br />

Volli: «Finalmente si apre il regno del valzer e tutti possono partecipare<br />

all’avventura che riguarda la giovane <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong> Anna Glawary,<br />

indocile e affascinante, il bel tenebroso conte Donilo, innamorato - “malgré<br />

lui” - della <strong>vedova</strong> per or<strong>di</strong>ne sovrano e intermittenza del cuore. E poi<br />

l’ambasciatore del Pontevedro a Parigi in persona, Sua Eccellenza Barone<br />

Mirko Zeta, segaligno e un po’ stupido, sua moglie Valencienne, civetta e<br />

“donna onesta”, il segretaro Njegus, affamato e miope segretario buffone. Ma<br />

soprattutto ci sono le “donne, donne eterni dei”, Frou-Frou, Pompon, Chou-<br />

Chou, alte e basse, bionde e brune, purché ricche <strong>di</strong> prominenti prominenze.<br />

Sul palcoscenico si srotolano tré feste sontuose, all’Ambasciata, in casa <strong>di</strong><br />

Anna, in un falso Maxim’s: si balla e ci si nasconde <strong>di</strong>etro i paraventi, si<br />

salva la Patria con l’amore e i telegrammi cifrati, si intrecciano relazioni<br />

adulterine e tutto marcia sul ritmo saltellante del valzer verso l’inevitabile<br />

lieto fine. “<strong>La</strong> Vedova <strong>allegra</strong>” non è uno spettacolo, è una macchina del<br />

tempo.». Cre<strong>di</strong>amo sia inutile aggiungere altre parole come commento<br />

pag. 4<br />

pag. 41

pag. 40<br />

alla musica <strong>di</strong> questo capolavoro <strong>di</strong> Lehàr. Troppo si è già scritto. Questa<br />

operetta, la più rappresentata fra tutte, è il simbolo del genere stesso, la punta<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>amante della “silver age”, imbattuto cavallo <strong>di</strong> battaglia fra i due secoli.<br />

<strong>La</strong> “belle époque” ha rivissuto per questo ultimo palpito inebriante la sua<br />

languente agonia e ha ritrovato nella gioia <strong>di</strong> vivere delle sue note e delle sue<br />

parole l’illusione <strong>di</strong> una rinascita perenne, anche se <strong>di</strong> pura finzione.<br />

I PERSONAGGI<br />

Al <strong>di</strong> là degli stereotipi operettistici incarnati dal ba rone Zeta e dal comico per<br />

eccellenza Njegus (che una pessima abitu<strong>di</strong>ne solo italiana vuole prevaricante<br />

sulla coppia protagonista). <strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong> assume una pre cisa connotazione<br />

soltanto nel rapporto Anna-Danilo con i loro scontri motivati, il loro orgoglio<br />

ferito, la loro pas sione in bilico fra signorile autocontrollo e slanci impe tuosi.<br />

Anna e Danilo hanno una consistenza drammati ca anche nelle sole battute <strong>di</strong><br />

copione, al contrario dell’altra coppia Valencienne-Camillo, mortificata da<br />

<strong>di</strong>a loghi obsoleti e riscattata soltanto dalle preziosità lehariane.<br />

LA MUSICA<br />

<strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong> sintetizza l’Ottocento operettistico e lascia intravedere gli<br />

sviluppi della «piccola lirica» novecentesca. C’è ancora il can-can, il finale<br />

d’atto elabo rato (entrambi i finali hanno più <strong>di</strong> venti minuti <strong>di</strong> sola musica e<br />

canto), lo spirito satirico che ci riportano ad Offenbach e Strauss; il valzer<br />

è già valzer-lento «alla Le hàr», l’esotismo è pura finzione, la marcia del II<br />

atto avrà molte imitazioni ma non sarà più eguagliata. Lehàr ri cama spesso e<br />

volentieri in questa partitura ma il suo tocco raffinato è da ricercarsi più nei<br />

brani «<strong>di</strong> contorno» che non in quelli facilmente canticchiabili.<br />

Brani:<br />

Introduzione <strong>di</strong> Cascada “Signori miei, mio signore”<br />

Duetto Camillo - Valencienne “Io sono una donna onesta”<br />

Entrata <strong>di</strong> Anna con coro “Io <strong>di</strong> Parigi ancor non ho”<br />

Entrata <strong>di</strong> Danilo “Vo’ da Maxim allor”<br />

Duetto Camillo - Valencienne “Questo è l’incanto dell’intimità”<br />

Coro “Sceglierà ogni dama il cavalier”<br />

Finale atto 1° “Venite orsù sirene della danza”<br />

Canzone della Vilja (Anna)<br />

Duetto Anna - Danilo “Hop là, hop là”<br />

Marcia “È scabroso le donne stu<strong>di</strong>ar”<br />

Romanza <strong>di</strong> Camillo “Come <strong>di</strong> rose un cespo”<br />

Finale atto 2° “Questo è Rrras!”<br />

Can-can <strong>di</strong> Valencienne con coro “Sì, noi siam le<br />

signorine”<br />

Duetto Anna - Danilo “Tace il labbro”<br />

Finale atto 3°<br />

pag. 5

LEHÀR, Franz (Ferenc) (Komàrom 30 aprile 1870 - Bad Ischl 24 ottobre<br />

1948) Compositore ungherese. Figlio <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> banda militare, Lehàr<br />

aveva la musica nel sangue. Tanto il padre che la madre, austriaca, lo<br />

incoraggiarono ad intraprendere gli stu<strong>di</strong> musicali e lo iscrissero al<br />

Conservatorio <strong>di</strong> Praga dove stu<strong>di</strong>ò composizione con Zdenek Fibich. A 18<br />

anni esce dal Conservatorio <strong>di</strong>plomato in violino. <strong>La</strong> breve esperienza<br />

orchestrale non lo sod<strong>di</strong>sfa e sceglie <strong>di</strong> seguire le orme paterne: a Losoncz,<br />

Pola, Trieste, Budapest e Vienna sarà <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> banda in vari reggimenti<br />

austro-ungarici. Durante questo periodo il giovane Franz inizia a comporre e<br />

scrive due opere liriche, “Rodrigo” (1890) e “Kukuschka” (1896), ma solo<br />

quest’ultima verrà rappresentata (e poi ribattezzata nel 1906 “Tatjana”). Il<br />

palcoscenico musicale doveva essere il suo regno. Lehàr ammirava l’Italia e<br />

in special modo le opere italiane. Puccini, che poi <strong>di</strong>venterà suo buon amico,<br />

era il suo autore preferito. All’inizio del secolo per un musicista avente sangue<br />

austriaco e ungherese, intenzionato a scrivere musica per il teatro, l’operetta<br />

rappresentava la via più logica e consequenziale. Franz volle quin<strong>di</strong> cimentarsi<br />

nel genere straussiano. Aveva le idee chiare: il <strong>libretto</strong> doveva proporre<br />

situazioni <strong>di</strong>vertenti ma anche sentimentali, permeate da classe e buon gusto.<br />

Riguardo alla musica, sapeva che il valzer era ancora un elemento vincente.<br />

Lehàr non era Strauss, e se ne rendeva conto. Il suo valzer non poteva essere<br />

travolgente e impetuoso come quello dell’autore del Pipistrello. Oltre al<br />

valzer - che imperava più che mai in quegli anni con Lysier e Ziehrer - il<br />

giovane Lehàr puntava molto su un brano d’insieme, vivace e a ritmo <strong>di</strong><br />

marcia, che potesse segnare inconfon<strong>di</strong>bilmente ciascuna operetta.<br />

Un’operazione che gli avrebbe fruttato il magnifico ottetto “È scabroso le<br />

donne stu<strong>di</strong>ar” de <strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong>. Una cosa era certa: Lehàr credeva<br />

profondamente nella bontà della “piccola lirica” e nel valore artistico del<br />

genere. Non si sentiva declassato rispetto agli altri amici <strong>di</strong> Conservatorio<br />

che si accingevano a trattare generi musicali “seri”. A Vienna mette in scena<br />

la sua prima operetta, Donne viennesi, nel 1902, interpretata dal magnifico<br />

Alexander Girar<strong>di</strong>, che porta al successo la marcia <strong>di</strong> Nechle<strong>di</strong>l. Da più parti<br />

già si guarda con un certo interesse al giovane compositore ungherese. Quello<br />

stesso anno si affaccia sui palcoscenici viennesi un’altra operetta lehariana,<br />

Der Rastelbinder. Lehàr sarà l’artefice dell’operetta “silver ago” ma le sue<br />

intenzioni non sono quelle <strong>di</strong> trasformare il genere. Con Der Rastelbinder<br />

vuol far intendere che l’ottocento operettistico viennese deve ancora influire<br />

sul nuovo repertorio. Le sue polke sono brillanti e vicine al verbo coniugato<br />

da Johann Strauss. Seguiranno due operette modeste come Der Gòttergatte e<br />

Der Juxheirat prima <strong>di</strong> approdare al più trionfale dei successi nella storia<br />

dell’operetta: <strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong>. Dal 1905 il fortunatissimo lavoro <strong>di</strong> Lehàr<br />

conserva tuttora i suoi magnifici requisiti. Incarna un’epoca, un modo <strong>di</strong><br />

vedere la vita, una cultura. Le repliche si susseguono in tutto il mondo con<br />

esiti incre<strong>di</strong>bili. Chi frequenta il teatro nel periodo 1905-1915 non può non<br />

assistere alle repliche dell’operetta più famosa del mondo; <strong>di</strong>venta quasi un<br />

obbligo morale. Lehàr aveva capito cosa voleva il pubblico e qual’era la<br />

nuova funzione dell’operetta. <strong>La</strong> parola d’or<strong>di</strong>ne era “seduzione”, in senso<br />

musicale, nei contenuti, nel fascino dell’ambientazione, nelle pieghe della<br />

pag. 6

pag. 38<br />

comicità. <strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong> inebriava il pubblico <strong>di</strong> piacere per la vita, <strong>di</strong><br />

favola e <strong>di</strong> sogno, <strong>di</strong> risvolti dolceamari che venivano prontamente riscattati<br />

dall’umorismo e dal sorriso. Lehàr <strong>di</strong>viene un uomo ricco e felice. Sa che il<br />

mondo guarda a lui come <strong>di</strong>spensatore <strong>di</strong> felici momenti musicali. Strano, ma<br />

vero, il post-” Vedova <strong>allegra</strong>” comincia con un lavoro per ragazzi, Peter und<br />

Paul reisen ins Schlaraffenland. Il trittico che segue scoraggerebbe anche il<br />

più affezionato estimatore <strong>di</strong> Lehàr: Mytislav der Moderne, Edelweiss und<br />

Rosenstock e II marito <strong>di</strong> tré mogli. L’ispirazione aveva abbandonato Lehàr,<br />

il cui nome continuava più che mai ad essere associato alla sola “Vedova”. In<br />

questo periodo Lehàr matura la decisione <strong>di</strong> tentare un rinnovamento. Ormai<br />

a Vienna non si scrivono più operette come facevano Zeller e Millòcker, ne la<br />

formula Eysier sembra assicurare vitalità al genere. Se si desse più spazio al<br />

tenore brillante? Se gli si affiancasse una soubrette in modo da creare una<br />

storia parallela a quella principale? Il brano affidato alla coppia “leggera”<br />

potrebbe essere un semplice valzer oppure una marcia fischiettabile. Nel 1909<br />

con <strong>La</strong> figlia del brigante si fa già largo questa nuova concezione, ma nello<br />

stesso anno, con II conte <strong>di</strong> Lussemburgo, l‘intreccio fra tenore e soprano e<br />

quello fra buffo e soubrette scorre parallelo. D’ora in avanti, in ogni parte<br />

d’Europa, ogni compositore <strong>di</strong> operetta deve tenere presente il nuovo schema<br />

lehariano de II conte <strong>di</strong> Lussemburgo. Finalmente Lehàr ha sfornato uno<br />

spartito con tutti i crismi per piacere. È il suo primo successo dopo <strong>La</strong> <strong>vedova</strong><br />

<strong>allegra</strong>. In cuor suo il compositore magiaro, ormai viennesizzato, non crede<br />

<strong>di</strong> aver composto un prodotto duraturo; la sua attenzione è tutta riposta in<br />

Amor <strong>di</strong> zingaro, in risposta alle Manovre d’autunno che Kàlmàn ha portato<br />

in primo piano. <strong>La</strong> critica non risparmia frecciate e sarcasmi alle sue ultime<br />

opere; Lehàr pensa che deve limitare le pagine “leggere”, tentare <strong>di</strong> dare<br />

lustro allo spartito con la melo<strong>di</strong>a più che col motivo d’effetto. Nel 1911<br />

firma Eva, ricca <strong>di</strong> buoni spunti ma ingenua nel <strong>libretto</strong>. Due anni dopo è la<br />

volta de <strong>La</strong> moglie ideale, ibrida e banale. <strong>La</strong> “stella” lehariana sembra<br />

appannarsi. Nubi funeste <strong>di</strong> guerra inquinano l’animo del compositore <strong>di</strong><br />

Komàrom. Il mondo si trasforma, l’impero austro ungarico crolla, sui giornali<br />

si ironizza sull’operetta ritenuta anacronistica ed obsoleta. Lehàr sogna un<br />

universo sereno dove regni la pace dell’anima. Compone il superbo Finalmente<br />

soli!, il cui 2° atto, privo <strong>di</strong> parti in prosa, è un atto <strong>di</strong> opera lirica, un lungo e<br />

suggestivo duetto d’amore. Nel 1916 cade miseramente una nuova creazione,<br />

Der Sterngucker. In questo perìodo c’è chi giura che il nuovo “re” dell’operetta<br />

sia Emmerich Kàlmàn che con <strong>La</strong> principessa della czardas sembra aver dato<br />

una svolta al corso della “lirica leggera”. Subito dopo la prima guerra<br />

mon<strong>di</strong>ale, appare Dove canta l’allodola, tributo alla terra magiara, rigogliosa<br />

<strong>di</strong> brani toccanti. Puccini loda Lehàr e lo invita a continuare su questa strada<br />

ma il pubblico sembra <strong>di</strong>stratto. Nel 1920 Mazurka blu reca echi polacchi e<br />

reminiscenze classiche; non sarà però un successo. Lehàr non riesce a farsi<br />

una ragione della scarsa risonanza delle sue opere, è avvilito. Accetta <strong>di</strong><br />

musicare un atto unico, Frühling, nel 1922. Nell’operetta ci si esotizza sempre<br />

più e Vienna impazzisce per <strong>La</strong> bajadera <strong>di</strong> Kàlmàn, dal profumo in<strong>di</strong>ano.<br />

Lehàr rimane colpito da L’usignolo madrileno del rivale Leo Fall e compone<br />

l’iberica Frasquita. Lo spartito è fra i più interessanti degli ultimi anni<br />

pag. 7

lehariani ma solo tré anni dopo giungerà il vero favore del pubblico. Nel<br />

biennio 1923-24 due operette trascurabili: <strong>La</strong> giacca gialla e Clo Clo. Si<br />

chiude però un ciclo. Nuovi orizzonti si schiudono nel panorama <strong>di</strong> Lehàr e<br />

in quello dell’operetta viennese. L’acclamato tenore Richard Tauber accetta<br />

la collaborazione con Lehàr ed inizia una nuova stagione, florida e rigogliosa.<br />

Paganini è il primo frutto del connubio Lehàr-Tauber e si attesta finalmente<br />

su alti livelli. Non importa se intanto Kàlmàn ha fatto centro con <strong>La</strong> contessa<br />

Maritza. In Italia una gradevole rielaborazione dello Sterngucker, <strong>La</strong> danza<br />

delle libellule, fa guadagnare molti quattrini a Lehàr che, da adesso in poi,<br />

non perde più un colpo. Tauber interpreta il ruolo del protagonista anche ne<br />

Lo Zarevic che si avvicina all’opera lirica, pur mantenendo una struttura che<br />

non tra<strong>di</strong>sce l’operetta. In ogni nuova opera è presente una romanza del<br />

tenore che deve essere bissata. Frasquita aveva “O fanciulla all’imbrunir”,<br />

Paganini era suggellato da “Se le donne vò baciar”, ne Lo Zarevic spiccava<br />

la canzone del Volga, in Federica era presente “O dolce fanciulla”.<br />

Quest’ultima canzone si <strong>di</strong>stingueva da tutte le altre per una evidente affinità<br />

col Singspiel. Il ciclo Tauber continuava con II paese del sorriso -da cui<br />

proviene “Tu che m’hai preso il cuor” -, rielaborazione della sfortunata<br />

Giacca gialla. Siamo ormai nel 1929 e stanno per suonare le campane a<br />

martello anche per l’operetta. L’Europa si prepara ad una nuova, terribile<br />

guerra. Le persecuzioni contro gli ebrei costringono compositori e librettisti<br />

d’operetta ad emigrare. Qualcuno conoscerà anche tristi giorni <strong>di</strong> prigionia.<br />

Lehàr, che sentiva nuovamente <strong>di</strong> poter dare molto al teatro musicale, si<br />

accontenta ora <strong>di</strong> amministrare i propri sforzi del passato. Scrìverà ancora la<br />

sensuale Giu<strong>di</strong>tta, ma s’avvertono presagi <strong>di</strong> campi <strong>di</strong> concentramento e <strong>di</strong><br />

carri armati. Lo stile lehariano viene imitato e ripreso da molti. Nico Dostal<br />

si assicura buoni successi incamminandosi sulla via tracciata dal compositore<br />

de <strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong>. Prima <strong>di</strong> morire nella sua villa <strong>di</strong> Bad Ischl, Lehàr<br />

vivrà un periodo a Zurigo, dopo la fine della guerra. Non saranno gli ultimi<br />

anni della sua vita nella quieta citta<strong>di</strong>na <strong>di</strong> Bad Ischl a ridargli la dovuta<br />

serenità; dopo aver regalato tanti sorrisi musicali, Lehàr non ebbe mai la<br />

sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> una piena consacrazione da parte della critica musicale.<br />

Ancor oggi, specie in Italia, si tende a <strong>di</strong>scriminare molte sue opere, anche <strong>di</strong><br />

ottima qualità.<br />

Operette: Donne viennesi (1902); Der Rastelbinder (1902); Der Göttergatte<br />

(1902); Die Juxheirat (1904); <strong>La</strong> <strong>vedova</strong> <strong>allegra</strong> (1905; Peter und Paul<br />

reisen in Schlaraffenland (1906); Mytislav der Moderne (1907); Edelweiss<br />

und Rosenstock (1907); II marito <strong>di</strong> tre donne (1908); <strong>La</strong> figlia del brigante<br />

(1909); Il conte <strong>di</strong> Lussemburgo (1909); Amor <strong>di</strong> zingaro (1910); Eva<br />

(1911); Die Spieluhr (1912); <strong>La</strong> moglie ideale (1913); Finalmente soli!<br />

(1914); Der Sterngucker (1916); Dove canta l’allodola (1918); Mazurka blu<br />

(1920); Frühling (1922); Frasquita (1922); <strong>La</strong> danza delle libellule (1923);<br />

<strong>La</strong> giacca gialla (1923); Clo Clo (1924); Paganini (1925); Lo Zarevic<br />

(1927), Federica (1928); II paese del sorriso (1929); II mondo è bello<br />

(1931); Giu<strong>di</strong>tta (1934)<br />

pag. 8

Riproduzione anastatica <strong>di</strong> un <strong>libretto</strong> dei primi anni del novecento.

pag. 35

pag. 11

pag. 33

pag. 13

pag. 31

pag. 30

pag. 18 pag. 27

pag. 25

pag. 22<br />

pag. 23

pag. 28 pag. 25

pag. 27

pag. 42

pag. 28