Animali 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli

Animali 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli

Animali 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. Semplici aggregazioni di individui: i Poriferi.<br />

In questo paragrafo descriveremo il phylum dei Poriferi che comprende animali molto semplici: le spugne. Esse sono prive di<br />

veri e propri tessuti e la maggior parte delle loro cellule mantengono un alto grado di indipendenza e sono in grado di<br />

cambiare forma e funzione. Anche se le spugne sono spesso grandi animali pluricellulari, sono organismi con un grado di<br />

complessità paragonabile a quello di organismi unicellulari. Le strategie di nutrizione, l’organizzazione cellulare, gli scambi<br />

gassosi, la riproduzione e la risposta agli stimoli ambientali avvengono con modalità simili a quelle dei protozoi.<br />

Il fatto che siano animali sessili (ancorati al substrato), la completa mancanza di movimenti e la loro crescita generalmente<br />

asimmetrica, avevano convinto gli antichi naturalisti che le spugne fossero piante. La loro natura animale venne riconosciuta<br />

solo nel 1765, quando venne descritta la natura della circolazione dell’acqua all’interno del loro corpo.<br />

I Poriferi, privi di simmetria<br />

corporea, sono gli animali più<br />

semplici.<br />

Le spugne (phylum Porifera, dal latino «portatori di pori»)<br />

rappresentano uno dei primi gruppi animali evolutisi dai<br />

protisti. Le spugne sono animali sessili, che filtrano il cibo<br />

direttamente dall'acqua che attraversa il loro corpo. Il<br />

flusso d'acqua viene promosso dal battito dei flagelli di<br />

cui sono provviste le cellule che tappezzano la cavità<br />

corporea. Queste cellule, i coanociti uniche responsabili<br />

del processo di alimentazione, sono fornite di un<br />

collaretto, formato da ciglia modificate, che accoglie al<br />

suo interno il flagello. Cellule di questo tipo caratterizzano<br />

anche i protisti flagellati appartenenti all'ordine dei<br />

coanoflagellati, e ciò lascia ipotizzare un rapporto<br />

filogenetico tra i due gruppi. In seguito, cambiamenti del<br />

piano organizzativo delle spugne consentirono una più<br />

efficiente raccolta del cibo presente nell'acqua. Le spugne<br />

sono del resto così esclusive nella loro organizzazione<br />

interna, che molti specialisti, nell’ambito del regno<br />

animale, le considerano un sottoregno a parte, quello dei<br />

parazoi.<br />

I Poriferi, anche quelli di grandi dimensioni, hanno un<br />

piano organizzativo particolarmente semplice. Il corpo di<br />

una spugna consiste infatti di una libera aggregazione di<br />

cellule, organizzate attorno a un sistema di canali<br />

acquiferi. Una spugna non dispone né di una bocca, né di<br />

una vera e propria cavità digerente, né di muscoli, né di<br />

sistema nervoso; non esistono cioè organi intesi nel senso<br />

tradizionale. Una spugna è del resto un organismo così<br />

mediocremente organizzato che se le sue cellule vengono<br />

dissociate e filtrate, esse possono associarsi di nuovo a<br />

formare una nuova spugna. I Poriferi sono organismi<br />

sessili, e restano aderenti al substrato per la maggior parte<br />

del loro ciclo vitale.<br />

Essi si alimentano filtrando l'acqua e trattenendo al loro<br />

interno piccoli organismi e particelle alimentari trasportati<br />

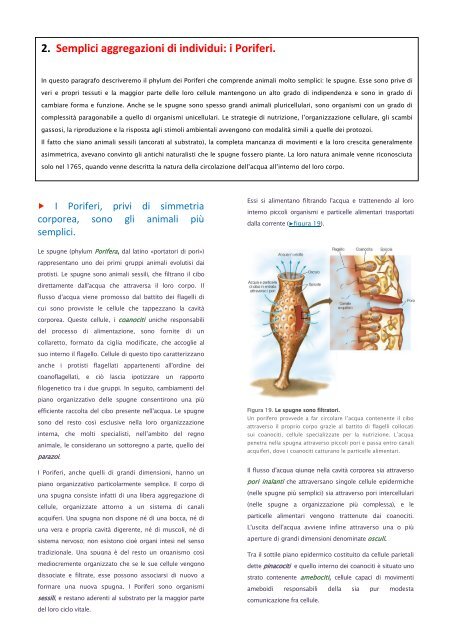

dalla corrente (▶figura 19).<br />

Figura 19. Le spugne sono filtratori.<br />

Un porifero provvede a far circolare l’acqua contenente il cibo<br />

attraverso il proprio corpo grazie al battito di flagelli collocati<br />

sui coanociti, cellule specializzate per la nutrizione. L’acqua<br />

penetra nella spugna attraverso piccoli pori e passa entro canali<br />

acquiferi, dove i coanociti catturano le particelle alimentari.<br />

Il flusso d'acqua giunge nella cavità corporea sia attraverso<br />

pori inalanti che attraversano singole cellule epidermiche<br />

(nelle spugne più semplici) sia attraverso pori intercellulari<br />

(nelle spugne a organizzazione più complessa), e le<br />

particelle alimentari vengono trattenute dai coanociti.<br />

L'uscita dell'acqua avviene infine attraverso una o più<br />

aperture di grandi dimensioni denominate osculi.<br />

Tra il sottile piano epidermico costituito da cellule parietali<br />

dette pinacociti e quello interno dei coanociti è situato uno<br />

strato contenente amebociti, cellule capaci di movimenti<br />

ameboidi responsabili della sia pur modesta<br />

comunicazione fra cellule.

Nelle pareti corporee dei poriferi sono inoltre presenti<br />

spicole, sottili strutture rigide prodotte dalle cellule stesse,<br />

di natura silicea o calcarea. Nel caso delle spugne di<br />

grandi dimensioni, lo scheletro di spicole può risultare<br />

assai complesso(▶figura 20).<br />

Figura 20. Sezione di una spugna.<br />

Nonostante la mancanza di veri e propri tessuti, nelle spugne si<br />

notano cellule diversificate che svolgono funzioni diverse.<br />

Il piano organizzativo di una spugna differisce da quello di<br />

ogni altro organismo animale. Una spugna non è infatti<br />

organizzata in tessuti, non possiede cavità fra i diversi<br />

piani cellulari ed è priva di piani di simmetria.<br />

Dal punto di vista strutturale si distinguono tre forme che<br />

vanno da quella più semplice (ascon) a quelle via, via più<br />

complesse (sycon) e (leucon) (▶figura 21).<br />

██ pinacociti ██ coanociti<br />

Figura 21. Struttura macroscopica dei Poriferi.<br />

(A) Tipo ascon; (B) tipo sycon; (C) tipo leucon. In giallo le cellule<br />

parietali, in rosso i coanociti. 1=spongocele, 2=osculo,<br />

3=canale radiale, 4=camera flagellata, 5=poro inalante,<br />

6=canale inalante<br />

Nel tipo ascon lo spongocele non è suddiviso, nel tipo<br />

sycon, esso presenta delle concamerazioni e nel tipo<br />

leucon una forma ancora più complessa con un sistema di<br />

ulteriori ramificazioni.<br />

Le spugne si presentano in una grande varietà di<br />

dimensioni e forme. Le differenti condizioni di agitazione<br />

dell'acqua, tipiche dei diversi ambienti marini e<br />

dulcacquicoli, hanno probabilmente influenzato<br />

l'evoluzione delle caratteristiche morfologiche dei poriferi,<br />

prima fra tutte la capacità di garantirsi un continuo ricambio<br />

d'acqua. Per tale motivo, le spugne che vivono nella zona di<br />

marea o in quella sublitorale poco profonda, dove sono<br />

esposte a un intenso e costante moto ondoso, hanno<br />

forma crostosa e presentano osculi distribuiti<br />

uniformemente sulla superficie del corpo. Molti poriferi<br />

che vivono in acque calme possiedono invece un unico<br />

osculo posto alla sommità del corpo: l'acqua può così<br />

penetrare nella cavità interna attraverso i pori situati<br />

lateralmente e uscire attraverso l'osculo superiore. Le<br />

spugne che vivono in acque turbolente, invece, non devono<br />

spendere molta energia per promuovere il flusso d'acqua<br />

attraverso il loro corpo; è sufficiente che esse siano<br />

orientate perpendicolarmente rispetto alla direzione della<br />

corrente.<br />

Le spugne si riproducono sia sessualmente che<br />

asessualmente.<br />

Per quello che riguarda la riproduzione sessuale, nella<br />

maggior parte delle specie ogni individuo è ermafrodita e<br />

produce sia uova che spermi. Gli spermatozoi vengono<br />

emessi nell’acqua e le correnti li trasportano da un<br />

individuo all'altro. La fecondazione è generalmente<br />

interna. Dallo zigote si sviluppa un embrione che rimane<br />

in genere protetto dal genitore dal quale riceve<br />

nutrimento. Ad un certo punto, esso viene emesso come<br />

larva flagellata e tale larva, dopo aver trascorso una fase di<br />

vita libera, si fissa al substrato e subisce un processo di<br />

metamorfosi che la porta a trasformarsi nella forma<br />

adulta, sessile.<br />

La riproduzione asessuale avviene invece per gemmazione,<br />

o tramite il distacco di frammenti capaci di produrre nuovi<br />

individui.<br />

Alcune spugne sono interessanti per la loro capacità<br />

rigenerative, e cioè di rifabbricare le parti lese o mancanti.<br />

E’ sorprendente con quale facilità esse si riorganizzino e<br />

crescano in una massa integrata anche dopo che le loro<br />

cellule siano state dissociate e isolate.<br />

Più di 10000 specie di poriferi sono marine, mentre<br />

soltanto un piccolo numero sono d’acqua dolce.

Le classi dei poriferi.<br />

Il phylum dei Poriferi viene suddiviso in tre classi:<br />

1) Calcispongie<br />

2) Ialospongie<br />

3) Demospongie<br />

Le Calcispongie vivono a bassa profondità, sono in<br />

genere di grandezza ridotta, sono caratterizzate dalla<br />

presenza di spicole calcaree e le spicole sono sempre<br />

isolate e di varia forma: aghiformi, a tre assi o a quattro<br />

assi (▶figura 22).<br />

Figura 22. Calcispongie.<br />

Sono dette spugne calcaree e possiedono uno scheletro formato<br />

da carbonato di calcio (CaCO3). Nella foto: Leucilla nuttingi.<br />

Le Ialospongie sono spugne tipiche delle acque<br />

profonde. Sono spugne distinguibili dalle altre per la<br />

presenza di un'impalcatura scheletrica esclusivamente<br />

di spicole silicee a simmetria triassiale. Le spicole silicee<br />

possono essere isolate o formare un reticolato. La<br />

forma più comune è cilindrica con ampia cavità atriale,<br />

munita di apertura con opercolo (▶figura 23).<br />

Figura 23. Ialosponge.<br />

Sono dette spugne vitree e possiedono strutture di sostegno<br />

costituite da spicole silicee SiO2). Nella foto: Euplectella<br />

aspergillum.<br />

Le Demospongie (▶figura 24) comprendono le spugne<br />

la cui impalcatura scheletrica è costituita da materiale<br />

corneo (spongina), di spicole o di queste ultime miste a<br />

spongina. L'organizzazione strutturale è complessa, con<br />

molte e minute camere flagellate comunicanti con i pori<br />

esalanti e inalanti tramite una fitta rete di canali. Il 95%<br />

delle specie di Poriferi appartiene a questa classe che<br />

comprende anche le ben note spugne da bagno.<br />

Figura 24. Demospongie.<br />

Possiedono strutture di sostegno costituite da spicole silicee<br />

e/o fibre di una proteina detta spongina. Nella foto:<br />

Xestospongia testudinaria.<br />

Le parole:<br />

Spugna è un termine di uso comune, ma la maggior<br />

parte degli oggetti domestici che chiamiamo spugne<br />

sono formati da materiali artificiali o da cellulosa. Solo<br />

le «spugne naturali» hanno a che fare con gli omonimi<br />

animali, sono infatti gli scheletri di un gruppo di<br />

spugne.<br />

Coanocita deriva dal greco choáne, «imbuto», e kýtos,<br />

«cavità», inteso nel senso di cellula. I coanociti sono,<br />

pertanto, «cellule a forma di imbuto».<br />

Osculo deriva dal latino os, oris, «bocca», e quindi è<br />

inteso come il diminutivo, nel senso di «boccuccia».<br />

Questo nome deriva da un’errata interpretazione,<br />

perché inizialmente si pensò che fosse un’apertura dalla<br />

quale entra qualcosa, quindi una bocca.

3. L’evoluzione degli animali diblastici: Cnidari e Ctenofori.<br />

In questo paragrafo prenderemo in considerazione due phyla di animali diblastici: gli Cnidari e gli Ctenofori.<br />

Questi sono i primi animali in cui compare per la prima volta un’organizzazione di tipo tessutale, e quindi esistono veri e<br />

propri tessuti. Si tratta di animali diblastici e quindi nell’embrione si differenziano due soli strati cellulari: l’ectoderma<br />

(esterno) e l’endoderma (interno). Manca il mesoderma ma è presente uno strato gelatinoso, amorfo e non cellularizzato<br />

interposto tra ectoderma ed endoderma: la mesoglea. Fanno la loro comparsa anche le cellule nervose e quelle muscolari e<br />

una cavità digerente. La simmetria è radiale (Cnidari) oppure è bilaterale doppia (Ctenofori).<br />

Gli Cnidari o Celenterati sono<br />

animali a simmetria radiale dotati di<br />

una cavità gastrovascolare.<br />

L'innovazione sostanziale del piano organizzativo degli<br />

Cnidari è rappresentata da particolari cellule, definite<br />

cnidociti, che contengono al loro interno strutture urticanti<br />

definite nematocisti (▶figura 25). Queste ultime possono<br />

essere espulse per la cattura di prede oppure a scopo<br />

difensivo.<br />

Figura 25. Le nematocisti costituiscono armi molto potenti.<br />

I tentacoli di questa caravella portoghese sono provvisti di<br />

numerose cellule specializzate contenenti strutture urticanti, le<br />

nematocisti, che iniettano tossine nella preda.<br />

Alcuni studiosi ipotizzano che gli cnidociti derivino dalla<br />

simbiosi di Cnidari e Protisti. Tali cellule avrebbero<br />

permesso ai primi cnidari di catturare prede di grandi<br />

dimensioni e di ottenere così un rapido successo evolutivo. I<br />

primitivi Cnidari si trasformarono infatti in un numero assai<br />

elevato di specie, che durante il primo periodo Cambriano<br />

costituivano probabilmente più di metà delle specie animali<br />

esistenti. Attualmente il phylum degli Cnidari comprende<br />

circa 10000 specie, per la maggior parte marine.<br />

Il corpo degli Cnidari è caratterizzato dalla presenza di<br />

tentacoli, sui quali di regola sono distribuite gli cnidociti. Vi<br />

sono inoltre cellule epiteliali provviste di fibre muscolari<br />

che consentono a questi animali di muoversi, ed è presente<br />

un primitivo sistema nervoso a rete diffusa costituito da due<br />

reti nervose che provvedono alla coordinazione delle varie<br />

attività vitali. In alcuni casi, sono presenti fotorecettori<br />

(per la percezione visiva) e meccanorecettori statici (per<br />

l’equilibrio).<br />

Gli Cnidari sono provvisti di un'apertura boccale che<br />

immette in una cavità digerente a fondo cieco, definita<br />

cavità gastrovascolare (o celenteron). Esiste dunque<br />

un'unica via di comunicazione con l'esterno, che funge sia<br />

da cavità boccale che anale. Tale apparato digerente,<br />

unitamente alla presenza di tentacoli armati di cnidociti<br />

attorno alla bocca, consente agli Cnidari di catturare e<br />

inghiottire una gamma di prede assai più ampia di quella<br />

disponibile per le spugne. Dopo che una preda è stata<br />

catturata, essa viene infatti avviata alla bocca tramite i<br />

tentacoli; gli cnidociti servono per paralizzare le prede e<br />

trattenerle. Tali cellule sono fra l'altro responsabili<br />

dell'azione urticante, talora intensa, che certe meduse o altri<br />

cnidari possono causare anche all'uomo. In casi limite,<br />

rappresentati dalla cosiddetta «vespa di mare» (genere<br />

Chironex) o dalla «caravella portoghese» (Physalia), gli effetti<br />

possono essere addirittura letali.<br />

Variazioni di forma negli Cnidari.<br />

La maggior parte degli Cnidari subisce una variazione della<br />

forma del corpo e del tipo di riproduzione nel corso del<br />

proprio ciclo vitale (▶figura 26).

Una di queste forme è rappresentata dal polipo, individuo<br />

caratterizzato da un corpo cilindrico, con apertura boccale<br />

e tentacoli situati all'estremità opposta rispetto a quella che<br />

aderisce al substrato. Un animale che vive attaccato a un<br />

substrato e non è in grado di muoversi si definisce sessile.<br />

La forma polipoide rappresenta lo stadio asessuale degli<br />

Cnidari, che per gemmazione da origine ad altri individui.<br />

La medusa, cioè la forma medusoide, corrisponde invece<br />

alla fase sessuale e liberamente natante e mostra il tipico<br />

aspetto a ombrello. Bocca e tentacoli sono in questo caso<br />

situati nella faccia inferiore, rivolta verso il substrato. Le<br />

forme medusoidi degli Cnidari producono uova e spermi,<br />

che vengono poi liberati nell'acqua. Quando una cellula<br />

uovo viene fecondata, essa produce una larva natante<br />

definita planula. In seguito, la planula si fissa a un substrato<br />

e si trasforma in un polipo.<br />

Figura 26. Alternanza di generazione negli Cnidari.<br />

Il piano organizzativo degli Cnidari è caratterizzato da<br />

simmetria raggiata e da due soli foglietti embrionali. Un<br />

foglietto intermedio si forma talora dall'ectoderma, ma in<br />

nessun caso esso produce complessi organi interni, come<br />

invece accade nel caso degli organismi triblastici. Sebbene<br />

polipo e medusa siano due stadi profondamente diversi per<br />

aspetto, essi corrispondono a uno stesso piano organizzativo.<br />

Una medusa è infatti un polipo privo di parte basale, e<br />

d'altra parte un polipo può essere considerato una medusa<br />

provvista di peduncolo per ancorarsi al substrato.<br />

La maggior parte delle differenze rilevabili tra polipo e<br />

medusa sono dovute al differente sviluppo della mesoglea,<br />

lo strato intermedio del corpo. La mesoglea delle forme<br />

polipoidi è di regola sottile, mentre quella delle meduse è<br />

notevolmente sviluppata.<br />

Il phylum degli Cnidari viene suddiviso in tre classi:<br />

Idrozoi, Scifozoi e Antozoi.<br />

In molti Cnidari (ma non in tutti) sono presenti sia il polipo, che rappresenta la forma sessile e asessuata, sia la medusa che rappresenta la<br />

forma natante e sessuata. Quest’alternanza di generazione è molto diversa da quella che si verifica nei protisti, nei funghi e nelle piante perché<br />

negli Cnidari entrambi gli individui sono dotati di un corredo cromosomico diploide (2n).

Gli Idrozoi sono Cnidari in cui<br />

prevale la forma polipoide.<br />

Nella classe degli idrozoi, unico gruppo del phylum<br />

comprendente specie dulcacquicole, la forma polipoide di<br />

regola prevale nel ciclo vitale degli individui. Soltanto un<br />

numero esiguo di specie risulta rappresentata da polipi<br />

solitari, come Hydra, una specie comune negli stagni e<br />

nelle pozze d’acqua (▶figura 27).<br />

Figura 27. Hydra viridis, un polipo solitario.<br />

Questo polipetto lungo pochi millimetri e diffuso nelle acque<br />

dolci di tutto il mondo è un organismo utilizzato in molti studi<br />

sulla rigenerazione. Esso, è infatti in grado di rigenerare<br />

velocemente le parti perdute.<br />

Nella maggior parte delle specie di Idrozoi, i polipi sono<br />

invece coloniali. Da una singola planula derivano infatti<br />

numerosi polipi che si organizzano a formare una colonia<br />

e condividono la stessa cavità gastrovascolare (▶figura 28).<br />

Figura 28. Obelia, una specie coloniale.<br />

Questa specie di Idrozoi è coloniale e presenta individui<br />

diversificati.<br />

Fra gli individui di una colonia esistono spesso marcate<br />

differenze morfofunzionali. Alcuni individui sono provvisti di<br />

tentacoli con nematocisti e sono in grado di procurare cibo<br />

per tutti i componenti della colonia. Altri individui sono<br />

invece privi di tentacoli, ma specializzati nel produrre le<br />

forme medusoidi del ciclo. Altri individui ancora<br />

possiedono particolari appendici digitiformi e sono<br />

devoluti alla difesa della colonia. Tutti gli individui, se pur<br />

diversi, derivano comunque da un singolo polipo<br />

fondatore originatosi da una planula.<br />

I sifonofori (▶figura 29) sono Idrozoi planctonici nei quali la<br />

forma polipoide e quella medusoide coesistono, dando<br />

spesso origine a complesse colonie polimorfe. Alcuni<br />

individui medusoidi sono ad esempio modificati per<br />

contenere gas e favorire il galleggiamento, altri per<br />

promuovere il movimento a propulsione della colonia, altri<br />

ancora per assicurarne la difesa . Vi sono infine individui<br />

specializzati per la funzione nutritiva e per quella<br />

riproduttiva. Tutti i sifonofori sono carnivori, si nutrono<br />

cioè di altri organismi animali che catturano mediante la<br />

scarica delle loro nematocisti ad azione urticante.<br />

Figura 29. La caravella portoghese.<br />

La Physalia physalis, il cui nome comune è caravella portoghese,<br />

è un sifonoforo. Viene spesso confusa con una medusa,<br />

sebbene sia una colonia costituita da 4 diversi tipi<br />

di individui reciprocamente dipendenti per la sopravvivenza. Il<br />

contatto con i suoi tentacoli può provocare la paralisi e persino<br />

l’arresto cardiaco in un uomo.<br />

Turritopsis nutricula, comunemente nota come medusa<br />

immortale è un Idrozoo in grado di tornare allo stato<br />

di polipo dopo aver raggiunto la fase di medusa adulta.<br />

A differenza delle altre specie di meduse che hanno<br />

una durata di vita relativamente fissa, questa medusa è<br />

l’unica ad aver sviluppato la capacità di ritornare ad uno<br />

stato di polipo, attraverso un processo di<br />

transdifferenziazione mediante il quale, alcune cellule<br />

subiscono una sorta di regressione ad una<br />

fase totipotente, dalla quale poi possono moltiplicarsi e<br />

differenziarsi in cellule diverse. Questa capacità di<br />

invertire il ciclo vitale (in risposta a condizioni avverse)<br />

è probabilmente unica nel regno animale, e consente<br />

alla medusa di aggirare, o perlomeno ritardare, la morte<br />

rendendo T. nutricula potenzialmente immortale.

Gli Scifozoi sono cnidari in cui<br />

prevale la forma medusoide.<br />

Tutte le varie centinaia di specie appartenenti alla classe<br />

degli Scifozoi sono marine e alcune annoverano individui<br />

di dimensioni superiori ai cinquanta centimetri. Lo strato<br />

di mesoglea risulta in questo caso particolarmente spesso<br />

e compatto e conferisce alle meduse il loro tipico aspetto.<br />

Esse hanno complessivamente la forma di una coppa<br />

capovolta (ombrella), al di sotto della quale sono situati i<br />

tentacoli provvisti di nematocisti. Il movimento è reso<br />

possibile dalla contrazione delle fibre muscolari disposte ai<br />

bordi dell'ombrella, le quali favoriscono l'espulsione<br />

dell'acqua dalla cavità gastrovascolare. Quando i muscoli<br />

si rilasciano, l'ombrella torna a espandersi e a riempirsi di<br />

acqua. Il cibo catturato mediante i tentacoli viene avviato<br />

alla bocca, e da qui nella cavità digerente. Quest'ultima è<br />

suddivisa in quattro camere gastriche, al cui interno<br />

avviene la digestione a opera di particolari enzimi. Alcune<br />

meduse appartenenti alla classe degli Scifozoi sono molto<br />

comuni nei nostri mari (▶figure 30, 31, 32, 33).<br />

Figura 30. La medusa quadrifoglio.<br />

Aurelia aurita è una delle meduse più note e diffuse. L’ ombrello<br />

è diafano e trasparente e presenta 4 strutture circolari,<br />

le gonadi, che formano una struttura a forma di quadrifoglio.<br />

Possiede corti e sottili tentacoli urticanti e 4 braccia più spesse<br />

che dipartono dal centro dell'ombrello.<br />

Figura 31. La medusa luminosa.<br />

Pelagia noctiluca presenta il fenomeno della bioluminescenza ed<br />

è comune nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico. Se<br />

viene sfiorata, provoca dolorose irritazioni. È pelagica, ma nel<br />

periodo autunnale e primaverile si avvicina alla costa.<br />

Figura 32. Polmone di mare.<br />

Rhizostoma pulmo, il polmone di mare.<br />

Figura 33. Cassiopea.<br />

Cotylorhiza tubercolata detta Cassiopea.<br />

Il ciclo biologico degli Scifozoi è caratterizzato dalla forma<br />

medusoide anziché da quella polipoide. Gli organi sessuali<br />

(gonadi) si sviluppano nei tessuti gastrodermali in<br />

prossimità delle camere gastriche e ogni individuo<br />

medusoide produce sia uova che spermi che vengono poi<br />

liberati in mare aperto. Dalle uova fecondate si forma una<br />

planula ciliata, che si fissa a un substrato e si trasforma in un<br />

piccolo polipo. L'individuo polipoide inizia ad alimentarsi e ad<br />

accrescersi e può formare altri polipi per gemmazione. Dopo<br />

un certo periodo di crescita, il polipo comincia a produrre<br />

piccoli individui medusoidi mediante un processo ripetuto<br />

di divisione trasversa del corpo di forma colonnare, definito<br />

strobilazione. I nuovi individui così formatisi si accrescono e<br />

si trasformano in meduse adulte. In definitiva, il polipo che<br />

si origina da un singolo uovo fecondato è in grado di<br />

produrre numerosi individui medusoidi identici<br />

geneticamente, che in seguito effettueranno il processo di<br />

riproduzione sessuale.<br />

Tra gli Scifozoi vengono spesso incluse anche le cubomeduse<br />

le cui meduse sono dotate di ombrello cuboidale e 4<br />

tentacoli. Per la maggior parte sono meduse tropicali di<br />

piccole dimensioni, ma molto velenose come le cosiddette<br />

“vespe di mare”.

Gli Antozoi sono cnidari in cui<br />

manca la forma medusoide.<br />

Le circa 6000 specie di anemoni di mare e coralli<br />

costituiscono la classe degli Antozoi. Gli appartenenti a<br />

questa classe differiscono da tutti gli altri Cnidari per la<br />

totale assenza dello stadio medusoide dal loro ciclo<br />

biologico, e per il fatto che i gameti (uova e spermi)<br />

vengono prodotti da individui polipoidi. Dalle uova<br />

fecondate si sviluppa una planula che si trasforma<br />

direttamente in un polipo. Molte specie di Antozoi possono<br />

inoltre riprodursi asessualmente per gemmazione o per<br />

scissione. Al pari di tutti gli altri Cnidari, anche gli Antozoi<br />

sono carnivori, e catturano le prede mediante la scarica<br />

delle nematocisti situate sui tentacoli. La cavità digerente<br />

degli Antozoi è invece più complessa di quella degli altri<br />

Cnidari e risulta suddivisa da numerosi setti (mesenteri) in<br />

varie concamerazioni che ne aumentano la superficie. La<br />

maggiore presenza di enzimi digestivi aumenta così<br />

l'assorbimento delle sostanze nutritive.<br />

Gli anemoni di mare (▶figure 34, 35) sono Antozoi<br />

solitari privi di strutture protettive rigide, diffusi sia nei<br />

mari freddi che caldi. La maggior parte delle specie sono<br />

sessili, vivono cioè aderenti a un substrato, ma alcune sono<br />

capaci di piccoli spostamenti dopo che la loro porzione<br />

basale (disco pedale) si è staccata dal substrato. Altre<br />

specie, infine, possono compiere brevi spostamenti<br />

nuotando.<br />

Figura 34. Antozoi solitari.<br />

Actinia equina, (pomodoro di mare).<br />

Figura 35. Antozoi solitari.<br />

Anemonia sulcata (capelli di venere).<br />

I coralli (▶figure 36, 37) sono di regola organismi sessili e<br />

coloniali. Ogni polipo della colonia secerne una matrice<br />

organica sulla quale si deposita in molti casi uno scheletro di<br />

carbonato di calcio. La struttura calcarea delle madrepore<br />

ha una forma peculiare per ogni specie, e conferisce alle<br />

colonie forme diversissime, come del resto indicano le<br />

denominazioni attribuite alle varie specie: madrepore a<br />

corna d'alce, a cervello, a ventaglio, a canne d'organo e<br />

altre ancora. Man mano che una colonia cresce, gli individui<br />

più vecchi muoiono e sui loro scheletri calcarei crescono i<br />

nuovi individui. Le barriere coralline formate dallo scheletro<br />

calcareo degli Antozoi coloniali si sviluppano soprattutto in<br />

condizioni di acque limpide e calde. Esse sono<br />

particolarmente abbondanti nell'oceano Indo-Pacifico, dove<br />

formano strutture talora imponenti a forma di anello (atolli)<br />

o nastro (barriere) (▶figure 38 e 39).<br />

Figura 36 Antozoi coloniali.<br />

Corallium rubrum (corallo rosso), una specie coloniale.<br />

Figura 37. Antozoi coloniali.<br />

Molte specie di Antozoi costituiscono le barriere coralline.<br />

La Grande Barriera Corallina che fiancheggia le coste nord-<br />

orientali dell'Australia è lunga oltre 2000 km e larga più di<br />

150 km. Una barriera corallina lunga centinaia di miglia è<br />

inoltre presente nel Mar Rosso ed è stato stimato che essa<br />

contenga più materiale calcareo di quello che forma gli<br />

edifici delle maggiori città del Nord America.

Abbiamo detto che le barriere coralline si sviluppano nelle<br />

acque calde e limpide dei mari tropicali, notoriamente<br />

povere di sostanze nutritive. Per lungo tempo gli scienziati<br />

si sono dunque chiesti come i polipi di tali colonie<br />

riuscissero a catturare zooplancton sufficiente per crescere<br />

con tanta rapidità. La risposta è venuta dalla scoperta che<br />

nei tessuti dei coralli sono presenti organismi simbionti<br />

rappresentati da dinoflagellati altamente specializzati. Si<br />

tratta di organismi fotosintetici, che forniscono ai loro<br />

ospiti carboidrati e favoriscono la deposizione del<br />

carbonato di calcio per lo scheletro delle colonie.<br />

L'esistenza di questa simbiosi tra dinoflagellati e<br />

madreporari spiega fra l'altro perché le formazioni coralline<br />

siano presenti unicamente a una profondità limitata, dove<br />

arriva abbondante la radiazione solare. In queste<br />

condizioni i dinoflagellati possono infatti effettuare la<br />

fotosintesi rimanendo protetti dai predatori all'interno<br />

dello scheletro dei coralli.<br />

Figura 38. Barriere coralline.<br />

Distribuzione geografica delle barriere coralline.<br />

Figura 39. Un atollo.<br />

Un atollo (isola corallina).<br />

Le ragioni del successo evolutivo<br />

degli Cnidari.<br />

Gli Cnidari divennero gli organismi marini predominanti<br />

durante il Cambriano, 600 milioni di anni fa, e tutt'oggi essi<br />

rappresentano un'importante componente delle comunità<br />

marine. La ragione del loro successo evolutivo va<br />

essenzialmente attribuita al peculiare piano organizzativo,<br />

che associa un tasso metabolico poco elevato con la<br />

capacità di catturare prede relativamente grandi. La massa<br />

corporea delle meduse e di molti polipi è essenzialmente<br />

dovuta al grande sviluppo della mesoglea. Da ciò deriva<br />

che anche Cnidari di grandi dimensioni come gli anemoni<br />

di mare necessitano di modeste quantità di sostanze<br />

nutritive, e possono digiunare per settimane o addirittura<br />

mesi. La presenza delle nematocisti consente inoltre agli<br />

cnidari di catturare anche prede notevolmente più attive e<br />

strutturalmente più complesse rispetto a loro stessi. Altri<br />

Cnidari, come ad esempio le madrepore e i coralli, possono<br />

inoltre nutrirsi di microrganismi e sopravvivere anche in<br />

acque povere di plancton grazie alla simbiosi con i<br />

dinoflagellati. Tutte queste caratteristiche hanno in<br />

definitiva consentito agli cnidari di colonizzare anche<br />

habitat dove le prede non sono sufficienti ad assicurare la<br />

sopravvivenza di organismi con maggiori esigenze<br />

metaboliche.<br />

Le parole:<br />

Cnidàrio deriva dal greco kníde, «ortica», il che rende<br />

bene l’idea dell’azione urticante delle nematocisti.<br />

Il suffisso -zoo (pl. zoi) deriva dal greco zôion, «essere<br />

vivente», inteso come «animale».<br />

Per gli cnidari si trova associato a:<br />

hýdor, «acqua», con allusione al fatto che<br />

gli idrozoi sono fatti per oltre il 90% di acqua;<br />

skýphos, «tazza», per la forma degli scifozoi;<br />

ánthos, «fiore», perché gli antozoi sembrano più piante<br />

fiorite che animali.

Gli Ctenofori sono animali diblastici<br />

dal corpo gelatinoso.<br />

Gli Ctenofori sono un phylum di organismi diblastici,<br />

marini, caratterizzati da un corpo gelatinoso e<br />

trasparente provvisto di file di ciglia disposte a pettine<br />

(ctenofori = portatori di pettini). Il piano organizzativo di<br />

ctenofori e cnidari può risultare in apparenza simile, ma<br />

tra i due gruppi esistono in realtà sostanziali differenze.<br />

Come gli Cnidari, essi possiedono due strati cellulari<br />

separati da una spessa mesoglea di consistenza<br />

gelatinosa e spesso tentacoli per la cattura delle prede.<br />

Mentre gli Cnidari hanno però molti piani di simmetria che<br />

passano per l’asse dell’animale (simmetria radiale), gli<br />

Ctenofori ne hanno solo due (simmetria biradiale).<br />

Mentre negli Cnidari esiste sia la forma sessile (polipo)<br />

che quella natante (medusa), negli Ctenofori esiste solo la<br />

forma natante.<br />

Gli Ctenofori hanno inoltre una cavità digerente che si<br />

apre all’esterno mediante due pori anali situati dalla<br />

parte opposta alla bocca; l'alimento si muove dunque in<br />

una precisa direzione attraverso l'intestino.<br />

Gli Ctenofori possiedono otto file di ciglia, definite pettini,<br />

responsabili del movimento degli animali.<br />

I tentacoli degli Ctenofori sono solidi e privi di nematocisti,<br />

ma sono coperti da colloblasti, cellule dotate di una<br />

superficie collosa che aderisce a piccole particelle che<br />

servono da nutrimento. I tentacoli possono inoltre essere<br />

retratti e portati alla bocca. In alcune specie, l'intera<br />

superficie del corpo è ricoperta di muco con proprietà<br />

adesive per la cattura delle prede. Tutte le oltre 100<br />

specie di Ctenofori sono infatti organismi carnivori.<br />

A differenza degli Cnidari, gli Ctenofori non possono<br />

catturare prede di dimensioni uguali o superiori a loro<br />

stessi. I loro tentacoli vischiosi possono tuttavia raccogliere<br />

grandi quantità di piccoli organismi planctonici. Gli<br />

Ctenofori hanno un tasso metabolico relativamente basso,<br />

dal momento che, al pari degli cnidari, sono<br />

essenzialmente formati da mesoglea inerte. Come gli<br />

Cnidari, anche gli Ctenofori possono dunque svolgere con<br />

successo il ruolo di predatori in mare aperto, dove la<br />

presenza di prede è spesso assai scarsa.<br />

Il ciclo vitale degli Ctenofori è semplice. Dalle gonadi<br />

localizzate nella parete della cavità gastrovascolare i gameti<br />

vengono liberati all'interno della cavità stessa e in seguito<br />

emessi all'esterno attraverso la bocca o i pori anali. Il<br />

processo di fecondazione avviene dunque in mare aperto.<br />

In quasi tutte le specie, dalle uova fecondate si sviluppa<br />

direttamente un organismo simile per aspetto all'adulto<br />

(sviluppo diretto); stadio che tuttavia verrà raggiunto<br />

gradualmente in seguito al progressivo accrescimento<br />

dell'individuo.<br />

Alcuni Ctenofori sono rappresentati nelle (▶figure 40, 41<br />

e 42).<br />

Figura 40. Ctenofori.<br />

Pleurobrachia, uno ctenoforo dotato di tentacoli.<br />

Figura 41. Ctenofori.<br />

Beroe, uno ctenoforo privo di tentacoli e dal corpo globoso.<br />

Figura 42. Ctenofori.<br />

Cestum veneris , uno ctenoforo, privo di tentacoli e dal corpo<br />

schiacciato che gli fa assumere l’aspetto di una cintura.<br />

Le parole:<br />

Ctenoforo deriva dal greco ktenís, «pettine», e foro,<br />

«porto», con il significato di portatori di pettini.