Piante 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli

Piante 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli

Piante 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3 . Le Spermatofite (piante a seme) sono le piante dominanti<br />

nella vegetazione terrestre.<br />

Durante il Devoniano, quando erano già comparsi insetti, ragni, centopiedi e anfibi primitivi, alcune<br />

piante cominciarono a proteggere i loro semi entro un involucro e a sviluppare fusti legnosi inspessiti,<br />

conquistando così grandi altezze e favorendo la riproduzione. Insieme alla dominanza dello sporofito<br />

sul gametofito, queste due novità evolutive si rivelarono vincenti nella conquista degli ambienti<br />

terrestri, oggi dominati proprio dalle piante con semi: le gimnosperme e le angiosperme.<br />

Il seme e il polline sono alcuni dei fattori di successo delle<br />

piante con semi.<br />

Il seme (▶figura 19) è una struttura specializzata costituita da un embrione racchiuso all’interno di un<br />

rivestimento protettivo e corredato di una riserva nutritiva che permetterà lo sviluppo della nuova<br />

piantina. Nelle gimnosperme come nelle angiosperme, il seme rappresenta dunque uno stadio di<br />

sopravvivenza ben protetto. Alcune specie di piante producono semi che possono restare vitali per<br />

molti anni (anche migliaia) germinando soltanto in condizioni ambientali propizie. Inoltre, molti semi<br />

hanno adattamenti strutturali che favoriscono la disseminazione per mezzo del vento o, più spesso, per<br />

mezzo di animali.<br />

Figura 19. Il seme è un adattamento alla vita sulla terraferma.<br />

(A) I semi del soffione, sono piccoli e leggeri, e possono facilmente essere dispersi dal vento. (B) Questi pinoli sono i semi<br />

di una pianta di pino: la parte interna commestibile è la riserva nutritiva dell’embrione; il rivestimento legnoso protegge<br />

l’embrione dalla disidratazione. Questi semi sono adatti per resistere a lungo nel terreno.

Tra le piante con semi, solo i gruppi più antichi possiedono gameti maschili natanti; tutte le altre<br />

utilizzano il polline per trasferire sulle parti femminili le cellule che daranno origine ai gameti maschili.<br />

Solo dopo che il polline trasportato dal vento o dagli animali ha raggiunto le strutture femminili<br />

(impollinazione) ha luogo la fecondazione (▶figura 20).<br />

Il punto di arrivo di questa straordinaria tendenza evolutiva è costituito dalla completa indipendenza<br />

della riproduzione rispetto all’acqua, che ha rappresentato un enorme vantaggio evolutivo per la<br />

diffusione nell’ambiente terrestre delle piante con semi.<br />

Figura 20. I granuli pollinici sono i gametofiti maschili delle piante a seme.<br />

(A) Il polline di questa betulla si diffonde per mezzo del vento e i granuli pollinici possono cadere in prossimità di un<br />

gametofito femminile appartenente allo stesso albero o ad alberi diversi. (B) Il polline di ogni specie differisce per forma e<br />

dimensione (questa fotografia al microscopio elettronico è stata colorata artificialmente).<br />

Le parole<br />

Gimnosperma deriva dal greco gymnós, «nudo», e spérma, «seme», per indicare che le piante non<br />

hanno i semi protetti da una struttura specifica.<br />

Angiosperma deriva dai termini greci angêion, «vaso», e da spérma, «seme», sottolineando che i semi<br />

delle piante con fiori sono custoditi in una struttura specifica, il frutto, che ha origine dall’ovario.

Le piante con semi comprendono le gimnosperme e le<br />

angiosperme.<br />

Le piante con semi, comparse nel tardo periodo Devoniano circa 360 milioni di anni fa, derivarono<br />

probabilmente da antiche felci legnose con semi e oggi comprendono due grandi sottodivisioni:<br />

1. Le gimnosperme (▶figura 21) sono le piante il cui seme non è racchiuso in un frutto. Insieme alle<br />

felci e ad altre piante senza semi, le gimnosperme formarono le grandi foreste che hanno dominato<br />

il paesaggio per più di 200 milioni di anni durante il Mesozoico, contemporaneamente ai dinosauri.<br />

Attualmente, il gruppo più vasto è costituito dalle conifere, che comprendono pini, abeti, sequoie e<br />

molte altre specie con foglie aghiformi e strutture contenenti i semi chiamate coni.<br />

Figura 21. Le conifere sono le gimnosperme più diffuse.<br />

Nei climi più freddi le conifere formano estese foreste, come questa in Siberia.

2. Le angiosperme presentano semi contenuti all’interno di un frutto (▶figura 22). I semi delle<br />

angiosperme si sviluppano a partire da strutture riproduttive molto complesse, i fiori; per questo<br />

motivo esse sono chiamate «piante con fiori». Le angiosperme comparvero circa 140 milioni di anni<br />

fa e oggi costituiscono la maggior parte delle piante moderne, con 250 000 specie sia arboree sia<br />

erbacee (▶figura 23).<br />

Figura 22. I semi delle angiosperme.<br />

Diversamente da quelli delle gimnosperme, che sono «nudi», i semi delle angiosperme sono «protetti» all’interno di un<br />

frutto (come questo avocado).<br />

Figura 23. La diversità delle angiosperme.<br />

Le piante con fiore sono le più diffuse sul pianeta Terra, e comprendono sia specie erbacee (A) sia specie arboree (B).

4 . Le gimnosperme sono le più antiche piante con semi.<br />

La sottodivisione delle gimnosperme comprende le piante con semi che non producono fiori. Queste<br />

piante devono il nome (che come abbiamo visto significa «a seme nudo») al fatto che i loro semi non<br />

sono protetti dal tessuto del frutto. Attualmente esistono probabilmente meno di 850 specie di<br />

gimnosperme, in gran parte conifere; per quanto riguarda la loro predominanza nell’ambiente terrestre,<br />

queste piante sono seconde soltanto alle angiosperme.<br />

Nelle gimnosperme, i coni producono gli ovuli e gli strobili<br />

producono il polline.<br />

Le distese di abeti e cedri dell’America del Nord e quelle di pini e larici dell’Eurasia sono tra le più vaste<br />

formazioni forestali del mondo. Tutti questi alberi sono conifere, cioè «portatrici di coni».<br />

Un cono (quello che comunemente chiami pigna, ▶figura 24A) è un breve fusto lungo il quale sono<br />

inserite fittamente delle squame legnose, ciascuna delle quali contiene due ovuli; ogni ovulo è costituito<br />

da uno sporangio e da un rivestimento protettivo. Uno strobilo è un altro tipo di struttura coniforme più<br />

piccola con squame derivate da foglie modificate inserite lungo l’asse (▶figura 24B). Ciascuna squama<br />

di uno strobilo produce numerosi sporangi, ognuno dei quali origina per meiosi molte spore aploidi; i<br />

gametofiti maschili, o granuli pollinici, si sviluppano dalle spore.<br />

Quando gli strobili sono maturi, le squame si aprono e liberano una nuvola di polline costituita da<br />

milioni di microscopici granuli (a primavera ti sarà capitato di vedere i parabrezza delle automobili<br />

ricoperti da una polvere giallastra: è il polline delle conifere). La parete dei granuli pollinici<br />

contiene sporopollenina, il composto biologico chimicamente più resistente che si conosca, che ha il<br />

compito di proteggere il polline dalla disidratazione e da eventuali danni chimici.<br />

Figura 24. I coni e gli strobili.<br />

(A) Le scaglie dei coni femminili corrispondono a rami modificati. (B) Le strutture contenenti le spore all’interno degli<br />

strobili (ovvero i coni maschili) corrispondono a foglie modificate.

Il ciclo vitale delle gimnosperme.<br />

Per illustrare il ciclo vitale delle gimnosperme ci riferiamo a un pino (▶figura 25): l’albero è lo sporofito,<br />

mentre il gametofito è ridotto a uno stadio microscopico che si sviluppa all’interno dei coni.<br />

Figura 25. Il ciclo vitale di una conifera.<br />

Nelle conifere come il pino, ma anche in altre gimnosperme, i gametofiti hanno dimensioni microscopiche e dipendono<br />

completamente per il nutrimento dallo sporofito.

I granuli di polline, trasportati dal vento, contengono le cellule da cui si svilupperanno i gameti<br />

maschili. Quando un granulo pollinico raggiunge l’ovulo su un albero della stessa specie avviene<br />

l’impollinazione.<br />

Dopo l’impollinazione, l’ovulo si divide per meiosi e ciascuna spora aploide incomincia a svilupparsi<br />

in un gametofito femminile. Occorrono mesi perché nei gametofiti femminili si sviluppino le cellule<br />

uovo e nei granuli di polline si sviluppino le cellule spermatiche.<br />

A questo punto il granulo di polline produce un tubetto pollinico che si allunga fino a raggiungere la<br />

cellula uovo; le cellule spermatiche percorrono il tubetto, e, una volta a contatto con la cellula uovo,<br />

innescano la fecondazione.<br />

Il processo dell’impollinazione e della fecondazione richiede in tutto più di un anno. Dopo la<br />

fecondazione, dallo zigote si sviluppa l’embrione dello sporofito e l’intero ovulo si trasforma in seme. Il<br />

seme (vedi▶figura 19B) ha un rivestimento legnoso (il tegumento) e contiene la riserva di cibo per<br />

l’embrione (costituita dai resti del gametofito femminile). I coni dei pini liberano i semi circa due anni<br />

dopo l’impollinazione; i semi cadono a terra oppure vengono dispersi dal vento o dagli animali e,<br />

quando le condizioni sono favorevoli, germinano (ciò significa che gli embrioni incominciano a<br />

crescere). Alla fine, dagli embrioni si sviluppano nuovi alberi.<br />

Le produzione dei gametofiti maschili sotto forma di granuli di polline affranca completamente la<br />

pianta dalla presenza di acqua per la riproduzione. L’ovulo è un adattamento chiave che rappresenta<br />

uno strumento di protezione per tutti gli stadi femminili del ciclo vitale; al suo interno avvengono<br />

l’impollinazione, la fecondazione e lo sviluppo dell’embrione. L’ovulo che si trasforma in seme<br />

costituisce pertanto uno degli eventi fondamentali a cui le gimnosperme e le angiosperme devono il<br />

loro successo nella conquista della terraferma.<br />

Nella maggior parte delle conifere l’unico tipo di protezione dell’ovulo è fornito dalle squame, che<br />

sono fittamente ammassate l’una contro l’altra e inserite nell’asse del cono; alcune pigne hanno<br />

squame così fitte e dure che soltanto il fuoco è in grado di aprirle e indurre il rilascio dei semi.<br />

Alcune specie di conifere possiedono tessuti morbidi e carnosi, simili a frutti, che circondano i semi,<br />

come le «bacche» del tasso e del ginepro (▶figura 26); gli animali possono cibarsi di questi tessuti e<br />

quindi disperdere i semi attraverso le feci, spesso a grandi distanze dalle piante di origine. Ma le<br />

«bacche» del ginepro e del tasso non sono frutti veri e propri, che invece sono strutture caratteristiche<br />

delle angiosperme. Si tratta di un caso di analogia nel quale alcune gimnosperme hanno evoluto una<br />

struttura che superficialmente assomiglia a un frutto e svolge la stessa funzione, ma che, studiata con<br />

attenzione, rivela un’origine del tutto differente e indipendente.<br />

Figura 26. Alcune gimnosperme possiedono strutture simili a frutti.<br />

Le bacche del ginepro rivestono i semi e servono a favorire la loro dispersione, attirando gli animali che se ne nutrono.<br />

Queste «pseudobacche», che si formano a partire da quattro squame dello strobilo, non sono tuttavia veri frutti.

La presenza di tronchi legnosi ha permesso alle piante con<br />

semi di svilupparsi molto in altezza.<br />

Le più antiche piante con semi producevano già il legno, cioè unoxilema inspessito (▶figura 27), che<br />

permetteva il sostegno per uno sviluppo in altezza maggiore rispetto a quello di altre piante. La<br />

porzione più recente del legno è adibita al trasporto di acqua, mentre il legno più vecchio si irrobustisce<br />

con resina e altri materiali per il sostegno, anche se non è più funzionale per la conduzione.<br />

Tuttavia, non tutte le piante con semi sono legnose (cioè dotate di xilema): nel corso dell’evoluzione<br />

molte di esse, dette erbacee, hanno «perso» questo genere di accrescimento e quindi non possono<br />

crescere molto in altezza, ma nonostante questo sono riuscite a conquistare una vastissima gamma di<br />

ambienti.<br />

Figura 27. Gli anelli del legno.<br />

Quando un albero viene tagliato, osservando la sezione del tronco si notano degli anelli concentrici, che rappresentano<br />

degli indicatori dell’età della pianta: ogni anello corrisponde a un anno di vita.

Le gimnosperme attuali sono classificate in quattro classi:<br />

cicadine, ginkgofite, gnetofite e conifere.<br />

Nonostante si conoscano poco meno di 850 specie viventi, ancora oggi il gruppo delle gimnosperme<br />

domina in alcune fasce climatiche terrestri, secondo solo alle angiosperme. I rappresentanti delle<br />

quattro classi odierne di gimnosperme non si somigliano molto nell’aspetto. Esse sono:<br />

Le cicadine (Cycadophyta), di cui sono note 140 specie, sono piante tropicali e subtropicali simili a pal-<br />

me, alte fino 20 m (▶figura 28A); probabilmente si tratta del gruppo più antico tra le gimnosperme esi-<br />

stenti. I loro tessuti sono spesso fortemente tossici per l’uomo.<br />

Figura 28A. Le cicadine.<br />

Molte cicadine possiedono una forma simile a quella delle felci e delle palme, sebbene non siano strettamente imparentate<br />

con nessuno di questi due gruppi.<br />

Le ginkgofite (Ginkgophyta), assai comuni nell’era Mesozoica, sono oggi rappresentate da un<br />

unico genere con una sola specie, Ginkgo biloba, detta anche albero dei ventagli (▶figura 28B). Questa<br />

specie è a sessi separati, con alberi maschili e alberi femminili.<br />

Figura 28B. Le ginkgofite.<br />

Il caratteristico aspetto della pianta di Ginkgo , le larghe foglie bilobate e il rivestimento carnoso del seme.

Le gnetofite (Gnetophyta) comprendono circa 90 specie raccolte in tre generi molto diversi tra loro e<br />

che condividono alcune caratteristiche con le angiosperme. Welwitschia (▶figura 28C), una gnetofita, è<br />

una longeva pianta del deserto con foglie sfilacciate che si allungano sulla sabbia raggiungendo anche i<br />

3 m.<br />

Figura 28C. Le gnetofite.<br />

Una Welwitschia mirabilis che cresce nel deserto della Namibia, in Africa; queste piante possono vivere fino a 2000 anni. Le<br />

foglie nastriformi si accrescono per tutta la vita e le loro estremità si lacerano e si rompono progressivamente.<br />

Le conifere (Coniferophyta) sono di gran lunga le gimnosperme più abbondanti e diffuse, con circa 600<br />

specie di piante che comprendono pini, abeti, larici e sequoie (▶figura 28D). Esse sono tra le piante più<br />

grandi e longeve del pianeta e formano foreste che coprono le regioni settentrionali e le aree montane del<br />

pianeta e sono quindi fra le più imponenti formazioni vegetali. Il loro nome significa portatrici di coni (o<br />

strobili, cioè strutture assili recanti sporofilli). Tutte le conifere sono eterosporee e gli sporofilli si trovano in<br />

coni maschili e femminili separati e morfologicamente diversi, che si formano all'apice dei rami. La maggior<br />

parte sono piante sempreverdi, dotate di foglie aghiformi o ridotte a piccole squame.<br />

Figura 28D. La diversità tra le gimnosperme.<br />

Le conifere, come il pino (a sinistra) o il cedro (a destra), sono le piante dominanti in molte foreste attuali.

5 . Le angiosperme sono le piante più recenti.<br />

Le più antiche testimonianze della presenza di angiosperme risalgono al periodo Cretaceo, circa 140<br />

milioni di anni fa. Questo gruppo di piante ha conosciuto una vera e propria radiazione adattativa di<br />

tipo esplosivo e, nel corso di «soli» 60 milioni di anni, è divenuto dominante tra tutte le forme di<br />

vegetazione terrestre, con oltre 250 000 specie odierne. Il gametofito femminile delle angiosperme è<br />

ancora più ridotto di quello delle gimnosperme, tanto da essere costituito di solito da sole sette cellule;<br />

il gametofito maschile, poi, è formato da due soli nuclei, all’interno di un’unica cellula. Le piante con<br />

fiore rappresentano dunque l’estremo della tendenza evolutiva che ha caratterizzato le piante vascolari,<br />

con la generazione sporofitica che diventa sempre più consistente e indipendente dal gametofito e la<br />

generazione gametofitica che diventa sempre più piccola e più dipendente dallo sporofito.<br />

Il fiore è la caratteristica principale delle angiosperme.<br />

I fiori delle angiosperme sono i loro organi sessuali. Tutti i tipi di fiore, dal tulipano alla margherita,<br />

hanno organi maschili e femminili, e sono il luogo in cui avvengono l’impollinazione e la fecondazione;<br />

da questi organi si originano i frutti che contengono i semi. Tutte le parti che puoi osservare in un fiore<br />

sono di fatto foglie modificate; la rappresentazione ideale di un fiore (di cui non esiste in realtà l’esatta<br />

copia in natura) è illustrata nella ▶figura 29.<br />

Figura 29. Schema generale di un fiore.<br />

Le strutture necessarie alle funzioni riproduttive delle angiosperme sono gli stami e un pistillo; i fiori che possiedono<br />

entrambe queste strutture vengono detti perfetti.

L'organo riproduttivo delle angiosperme è il fiore, una particolare forma di strobilo. Esso è costituito<br />

da diversi involucri fiorali i cui elementi sono disposti ad anello intorno a un ricettacolo centrale<br />

(talamo) che nella maggior parte dei casi sono:<br />

K = CALICE (sepali)<br />

C = COROLLA (petali)<br />

A = ANDROCEO (stami)<br />

G = GINECEO (carpelli)<br />

Gli involucri più esterni formano il perianzio costituito da un certo numero di foglie specializzate<br />

sterili, ovvero non recanti spore. Il perianzio è spesso suddiviso in due involucri: uno più esterno, il<br />

calice, formato da elementi detti sepali ed uno più interno, la corolla, formata da elementi detti petali.<br />

La corolla e il calice svolgono spesso un ruolo fondamentale nell'attrarre verso il fiore gli animali<br />

impollinatori.<br />

In alcune piante il perianzio non è differenziato e gli elementi che lo costituiscono sono definiti<br />

tepali. In altri casi ancora, sia i petali che i sepali, oppure i tepali, possono risultare completamente<br />

assenti. (▶figura 30).<br />

Figura 30. I fiori hanno forme diverse.<br />

(A) Il fiore di magnolia presenta numerosi tepali. (B) Nel fiore di orchidea gli elementi si fondono formando una struttura<br />

completamente diversa.<br />

Gli involucri più interni sono invece formati da foglioline modificate che portano gli sporangi e<br />

possono essere quindi considerate sporofilli.<br />

L’androceo è costituito da elementi detti stami, gli sporofilli che portano i microsporangi.<br />

Ogni stame è composto da un filamento che termina con una duplice antera, ciascuna contenente<br />

sporangi nei quali viene prodotto il polline.<br />

Il gineceo è costituito da elementi detti carpelli, gli sporofilli che recano i megasporangi.<br />

Dalla trasformazione di uno o più carpelli si forma invece il pistillo, nella cui parte basale, definita<br />

ovario, si trovano gli ovuli. Nel pistillo si può inoltre riconoscere una parte più allungata o stilo, la cui<br />

superficie distale, destinata a ricevere il polline, prende il nome di stigma.

Un fiore che possiede tutti gli involucri fiorali è detto completo, mentre uno che non li possiede tutti<br />

è detto incompleto. Se un fiore produce sia megasporangi che microsporangi, viene definito perfetto,<br />

viceversa, un fiore che produce sporangi di un solo tipo è detto imperfetto.<br />

Molte angiosperme producono infatti due diversi tipi di fiore, uno contenente soltanto<br />

megasporangi e l'altro microsporangi. In questi fiori, di conseguenza, gli stami o i carpelli non sono<br />

funzionanti, oppure mancano del tutto.<br />

Le specie in cui sono presenti sulla stessa pianta sia fiori maschili che femminili vengono definite<br />

monoiche, mentre quelle in cui i fiori maschili e femminili si formano su piante diverse vengono dette<br />

dioiche; in quest'ultimo caso esistono cioè piante femminili e piante maschili.<br />

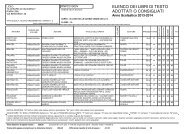

Ogni specie è caratterizzata da una formula fiorale, la quale indica quali sono gli involucri che<br />

costituiscono il fiore e quanti sono gli elementi che li costituiscono.<br />

Ad esempio, la formula fiorale K5C5A10G1, indica che il fiore di una data specie è formato da un calice<br />

che possiede 5 sepali, una corolla che possiede 5 petali, un androceo che possiede 10 stami e un<br />

gineceo che possiede un solo carpello.<br />

Per quanto riguarda la disposizione, i fiori si possono presentare singolarmente oppure essere<br />

raggruppati a formare un’infiorescenza, per esempio l’ombrella delle ombrellifere (la famiglia che<br />

comprende la carota e il prezzemolo), i capolini delle asteracee (la famiglia delle margherite e del<br />

girasole) e le spighe di molte graminacee (▶figura 31).<br />

Figura 31. Le infiorescenze.<br />

(A) L’infiorescenza del dauco (un membro della famiglia delle ombrellifere) è un’ombrella composta, formata da fiori<br />

sorretti da steli che si originano in un punto centrale comune. (B) I girasoli appartengono alla famiglia delle asteracee (o<br />

composite). Nel capolino, ciascuna struttura allungata, simile a un petalo, è in realtà un fiore, mentre la porzione centrale è<br />

formata da dozzine o centinaia di altri fiori. (C) Le piante erbacee come queste formano infiorescenze definite spighe.

Evoluzione del fiore.<br />

I botanici manifestano tuttora opinioni contrastanti su quale sia il tipo di fiore evolutivamente più<br />

primitivo. È comunque ormai certo che i primi fiori possedevano numerosi tepali (o sepali e petali),<br />

carpelli e stami, tutti disposti a spirale intorno alla parte centrale.<br />

Nel corso dell'evoluzione, questa struttura di base si è poi modificata e a seconda dei casi si è<br />

verificata una differenziazione dei petali dai sepali, la formazione di un numero fisso di organi, la loro<br />

disposizione ad anello o, infine, il passaggio da una simmetria radiale (come quella dei gigli) in cui<br />

esistono molti piani di simmetria che dividono il fiore in due parti equivalenti, a una simmetria<br />

bilaterale (come quella dei fiori del pisello o delle orchidee) in cui esiste un solo piano di simmetria che<br />

divide il fiore in due parti che sono l’una l’immagine speculare dell’altra. In molti casi la simmetria<br />

bilaterale è accompagnata spesso da estese fusioni fra le varie parti.<br />

I primi carpelli rappresentavano sicuramente foglie modificate e apparivano come sporofilli piegati<br />

ma non completamente chiusi, di una forma intermedia tra quella tipica delle gimnosperme e quella<br />

delle attuali angiosperme.<br />

Successivamente, i carpelli si sono fusi e sono stati progressivamente inglobati all'interno del<br />

ricettacolo. Nei fiori delle angiosperme, evolutisi più recentemente, le altre parti fiorali risultano<br />

disposte all'estremo apicale dell'ovario piuttosto che alla base. Anche gli stami dei primitivi fiori<br />

dovevano possedere una struttura a forma di foglia, ed essere quindi piuttosto diversi da quelli<br />

schematizzati in un ipotetico fiore.<br />

In molti fiori attuali il pistillo presenta uno stilo di forma allungata e anche le antere sono situate<br />

all'apice di lunghi filamenti. L'allungamento di queste strutture è stato probabilmente favorito dalla<br />

selezione naturale, poiché esso aumenta la probabilità di impollinazione. La presenza di lunghi<br />

peduncoli rende infatti più agevole il contatto delle antere con il corpo degli insetti impollinatori o, nel<br />

caso di impollinazione anemofila, espone più efficacemente tali strutture all'azione del vento.<br />

Argomentazioni simili valgono con ogni probabilità anche per spiegare lo sviluppo di uno stilo di forma<br />

allungata.<br />

Recentemente, tuttavia, è stata proposta una teoria alternativa, che interpreta l'allungamento dello<br />

stilo in termini di selezione sessuale. Secondo quest'ipotesi, l'allungamento dello stilo permetterebbe<br />

alla pianta femminile di selezionare quei granuli pollinici in cui si è realizzato un maggiore<br />

allungamento del tubetto pollinico, e ciò come indizio di un patrimonio genetico maschile con<br />

caratteristiche complessivamente «migliori».<br />

Le parole<br />

Petalo deriva dal greco petannýnai, «aprire», mentre sepalo è stato coniato sullo stesso modello,<br />

derivandolo dal latino saepes, «recinto». Il senso è che i sepali fanno da recinzione all’ingresso nel fiore,<br />

segnato dai petali.<br />

Monóico e dióico derivano dal greco oikós, «casa» (da cui derivano anche ecologia ed economia), con i<br />

suffissi mono- e di-, nel senso di fiori che ospitano uno o due apparati sessuali.<br />

Carpello deriva dal termine greco karpós, «frutto», e infatti indica una o più foglie modificate che<br />

proteggono il frutto.

Le angiosperme si sono coevolute con i loro impollinatori.<br />

Mentre molte gimnosperme sono impollinate grazie al vento, che trasporta «nuvole» di granuli di<br />

polline, la maggior parte delle angiospermeè impollinata da animali. Moltissimi fiori favoriscono la visita<br />

degli impollinatori offrendo loro del cibo, il nettare zuccherino (ma anche i granuli di polline stessi<br />

possono essere ricercati come nutrimento dagli animali), spesso attirandoli con un particolare profumo.<br />

Durante la visita, gli animali si imbrattano di polline, che trasportano di fiore in fiore e di pianta in<br />

pianta, favorendo in modo attivo l’aumento della varietà genetica delle popolazioni vegetali. Gli animali<br />

impollinatori più importanti sono senza dubbio gli insetti, in particolare le api (▶figura 32 A); anche<br />

alcuni uccelli, come i colibrì (▶figura 32 B) e certi pipistrelli svolgono questo ruolo benefico.<br />

Figura 32. L’impollinazione zoofila.<br />

Molte specie di angiosperme si affidano agli animali per la dispersione del polline.<br />

Nell’ambiente terrestre le angiosperme e i loro impollinatori si sono evoluti plasmandosi a vicenda<br />

per oltre 130 milioni di anni, un processo chiamato coevoluzione: gli animali hanno influenzato<br />

l’evoluzione delle piante e le piante hanno influenzato l’evoluzione dei loro impollinatori. Solo così, con<br />

questo tipo di pressione adattativa reciproca, si può spiegare l’incredibile diversità e specificità che si<br />

osserva tra fiori e animali impollinatori. Per esempio, alcune specie di Yucca (il genere cui appartiene il<br />

tronchetto della felicità, comune pianta d’appartamento) in natura sono impollinate da un’unica specie<br />

di falena (una farfalla notturna). Un’impollinazione di questo tipo, affidata a poche specie o addirittura<br />

soltanto a una specie animale, fornisce alla pianta un meccanismo perfetto per il trasferimento di<br />

polline da un individuo all’altro (anche se la rende vulnerabile in caso di diminuzione o scomparsa dei<br />

suoi impollinatori specialisti).<br />

La maggior parte delle interazioni pianta-impollinatore è tuttavia molto meno specifica: infatti la<br />

stessa specie di angiosperma viene di solito impollinata da molte specie animali, e lo stesso<br />

impollinatore funge da veicolo di polline per molte piante diverse.<br />

I fiori impollinati dagli uccelli sono spesso di colore rosso e privi di odore, mentre quelli visitati da<br />

insetti hanno odori caratteristici; addirittura, molti fiori impollinati dalle api hanno disegni peculiari sui<br />

petali, segnati da vere e proprie «piste di atterraggio», le cosiddette «guide del nettare», che si rendono<br />

evidenti solo nella regione ultravioletta dello spettro della luce, proprio quella in cui le api vedono<br />

meglio.

Le caratteristiche del ciclo vitale delle angiosperme.<br />

Come abbiamo appena visto, le principali caratteristiche delle angiosperme si possono sintetizzare in<br />

cinque punti principali:<br />

1. doppia fecondazione;<br />

2. produzione di un tessuto nutritivo detto endosperma;<br />

3. ovuli e semi racchiusi in un carpello;<br />

4. presenza di fiori;<br />

5. presenza di frutti.<br />

Nelle angiosperme, l’impollinazione consiste nell’arrivo di un granulo di polline all’interno di un fiore;<br />

questo è soltanto il primo dei tre eventi che porteranno alla formazione di un seme. Seguono quindi la<br />

formazione del tubetto pollinico (▶figura 33) la successiva fecondazione, che ha la peculiarità di essere<br />

«doppia». Nella doppia fecondazione, infatti, sono coinvolti ambedue i nuclei spermatici del granulo<br />

pollinico: uno di essi si fonde con la cellula uovo, formando lo zigote diploide (2n), mentre l’altro si<br />

fonde con due nuclei aploidi del gametofito femminile, detti nuclei polari, formando un nucleo triploide<br />

(3n). Questo secondo nucleo si divide quindi per mitosi dando luogo a un tessuto a sua volta triploide,<br />

l’endosperma, che ha il compito di nutrire lo sporofito in embrione nel corso dei primi stadi dello<br />

sviluppo (▶figura 34).<br />

Figura 33. I tubetti pollinici iniziano a svilupparsi.<br />

Questi granuli pollinici hanno raggiunto strutture a forma di dito presenti sullo stigma di un fiore diArabidopsis, e i loro<br />

tubetti pollinici sono penetrati al suo interno.

Figura 34. Il ciclo vitale di un’angiosperma.<br />

La formazione di un endosperma triploide distingue il ciclo delle angiosperme da quello delle gimnosperme.

Le angiosperme producono frutti, che contengono i semi.<br />

Dopo la fecondazione, l’ovario di un fiore insieme ai semi che contiene è destinato a trasformarsi in<br />

un frutto. Questa struttura non soltanto protegge i semi ma può anche favorirne la dispersione<br />

attirando animali che se ne nutrono o su cui resta impigliata. Un frutto può derivare soltanto dall’ovario<br />

maturo insieme ai suoi semi oppure comprendere altre parti del fiore o strutture associate ad esso.<br />

Un frutto semplice, come per esempio una ciliegia (▶figura 35A), deriva da un carpello singolo o da<br />

diversi carpelli riuniti; il lampone è invece un esempio di frutto aggregato, o composto (▶figura 35B),<br />

che si sviluppa cioè da numerosi carpelli separati di un singolo fiore; gli ananas e i fichi sono esempi<br />

di frutti multipli (▶figura 35C), formati a partire da un’infiorescenza. I frutti derivati da parti diverse dal<br />

carpello e dai semi sono chiamati falsi frutti (▶figura 35D); sono esempi di questo tipo di frutto le mele,<br />

le pere e le fragole.<br />

Figura 35. I frutti possiedono forme, colori, profumi e sapori diversi.<br />

(A) La ciliega è un frutto semplice. (B) Il lampone è un frutto composto. (C) Un frutto multiplo, l’ananas, e (D) un falso<br />

frutto, la fragola.

Il processo mediante il quale i semi vengono dispersi, fino a raggiungere un ambiente adatto alla<br />

germinazione, è chiamato disseminazione. In molte piante questo significa semplicemente la caduta per<br />

gravità del frutto e la sua successiva disgregazione, ma in altri casi può essere anche più complessa.<br />

Come abbiamo già visto nel caso dell’impollinazione, possono essere coinvolti agenti di dispersione<br />

come il vento (chiamato trasporto anemocoro), che porta il frutto lontano dalla pianta madre grazie alle<br />

sue caratteristiche aerodinamiche (vedi ▶figura 19A). Nel trasporto zoocoro invece vengono utilizzati<br />

gli animali, come per esempio se i frutti sono spinosi e si agganciano al pelo dei mammiferi, oppure se i<br />

frutti sono carnosi e vengono ingeriti da animali che ne disperdono i semi. Addirittura, i semi di alcune<br />

specie per poter germinare devono prima entrare in contatto con i succhi gastrici di un animale. Infine,<br />

quando il mezzo di disseminazione è l’acqua si parla di trasporto idrocoro; un esempio particolare è la<br />

noce di cocco, che può galleggiare ed essere trasportata per kilometri dalle correnti marine.<br />

Le parole<br />

Frutto è un termine che in botanica indica tutto ciò che deriva dai carpelli o, in senso più ampio, da una<br />

parte del fiore. Pertanto sono frutti anche diversi ortaggi, come i pomodori o i peperoni.

Il successo evolutivo delle angiosperme.<br />

Le angiosperme sono le piante più diffuse sulla Terra da più di 100 milioni di anni. Attualmente se ne<br />

conoscono circa 250 000 specie; la maggior parte del nostro cibo deriva però dai prodotti di poche<br />

centinaia di specie: le radici (carote e barbabietole), i frutti (mele, uva, noci, lamponi e zucche), i semi<br />

delle leguminose (piselli e fagioli), oppure i semi dei cereali come il riso, il grano e il mais.<br />

I botanici suddividono le angiosperme in due gruppi, le monocotiledoni e le dicotiledoni (▶figura 36).<br />

I nomi «monocotiledone» e «dicotiledone» si riferiscono alle prime foglie che compaiono nell’embrione<br />

della pianta: queste foglioline embrionali sono chiamate cotiledoni. L’embrione delle monocotiledoni<br />

possiede una foglia sola, mentre quello delle dicotiledoni ne ha due.<br />

Figura 36. Monocotiledoni e dicotiledoni a confronto.<br />

La presenza di un solo cotiledone è uno dei caratteri che distinguono le monocotiledoni dalle altre angiosperme.

Le monocotiledoni comprendono circa 65 000 specie tra cui le orchidee, i bambù, le palme, i gigli,<br />

ma anche i cereali e altre piante erbacee (▶figura 37); il cotiledone singolo è visibile all’interno del<br />

seme. Anche le foglie, i fusti, i fiori e le radici delle monocotiledoni hanno delle caratteristiche<br />

particolari: nella maggior parte delle monocotiledoni, le foglie presentano nervature parallele e i tessuti<br />

vascolari all’interno del fusto (che trasportano l’acqua e le sostanze nutritive) sono organizzati in fasci<br />

con una disposizione sparsa; i petali e gli altri elementi del fiore sono tre o multipli di tre.<br />

Figura 37. Le monocotiledoni.<br />

(A) Le palme sono fra le poche monocotiledoni arboree. (B) Molte piante erbacee, come il grano, sono monocotiledoni. (C)<br />

Le monocotiledoni includono inoltre alcuni comuni fiori da giardino, come questi gigli.

La maggior parte delle angiosperme è però costituita da dicotiledoni. Sono dicotiledoni gran parte<br />

degli arbusti e degli alberi, nonché la maggior parte delle piante ornamentali e molte piante di uso<br />

alimentare (▶figura 38). Le foglie delle dicotiledoni possiedono una rete ramificata di nervature e gli<br />

steli presentano dei fasci vascolari che, in sezione trasversale, sono disposti a formare un anello<br />

periferico; i petali e le altre parti del fiore di solito sono quattro o cinque, oppure multipli di essi.<br />

Figura 38. Le dicotiledoni.<br />

(A) La famiglia delle cactacee costituisce un grande gruppo di dicotiledoni, con circa 1500 specie soltanto nelle Americhe.<br />

(B) Le rose rampicanti sono dicotiledoni che appartengono alla famiglia delle rosacee, così come le rose che puoi acquistare<br />

dal fioraio.

Gli organi delle angiosperme formano un sistema aereo e un<br />

sistema radicale<br />

Le angiosperme possiedono tre tipi di organi vegetativi (ossia non coinvolti nella riproduzione): le<br />

radici, i fusti e le foglie. Tutti gli organi sono organizzati a formare due apparati ben distinti: il sistema<br />

aereo e il sistema radicale. I piani strutturali fondamentali di una monocotiledone e di una dicotiledone<br />

tipica sono illustrati nella ▶figura 39:<br />

Il sistema aereo di una pianta è formato dai fusti, dalle foglie e dai fiori. In linea generale,<br />

le foglie costituiscono gli organi principali adibiti alla fotosintesi. I fusti sostengono le foglie, le<br />

espongono alla luce del Sole e forniscono le vie per il trasporto dei materiali tra le radici e le foglie.<br />

I nodi corrispondono ai punti di inserimento delle foglie sul fusto, mentre le zone del fusto tra nodi<br />

successivi vengono definite internodi.<br />

Il sistema radicale àncora la pianta al terreno e fornisce nutrimento al corpo vegetale. L’estrema<br />

ramificazione delle radici e il loro elevato rapporto superficie/volume permettono di assorbire<br />

l’acqua e i nutrienti dal terreno.<br />

Figura 39. Gli organi e gli apparati vegetativi.<br />

La struttura corporea di base e i principali organi vegetativi delle monocotiledoni e delle dicotiledoni.

Dal fusto hanno origine le gemme e i fiori<br />

La funzione principale del fusto è quella di portare in alto gli organi riproduttivi (i fiori) e quelli<br />

fotosintetici (foglie). A differenza delle radici, il fusto porta gemme di vario tipo: una gemma è un<br />

germoglio allo stato embrionale. In corrispondenza dei nodi si sviluppano le foglie e dove la foglia si<br />

inserisce sul fusto si trova una gemma ascellare (vedi ▶figura 39). Quando la gemma si attiva, può<br />

svilupparsi in un nuovo ramo o in un’estensione del sistema aereo.<br />

All’apice di ogni fusto o ramo di trova una gemma apicale, che produce le cellule responsabili<br />

dell’accrescimento in altezza o in larghezza e dello sviluppo del fusto. Quando le condizioni sono<br />

appropriate, si formano altre gemme che daranno origine ai fiori.<br />

Le angiosperme presentano sistemi conduttori articolati<br />

Un’altra caratteristica delle angiosperme è la presenza di sistemi conduttori articolati: lo xilema infatti<br />

possiede speciali cellule conduttrici chiamate trachee o elementi dei vasi (▶figura 40A), di ampio<br />

diametro e connesse tra loro, che formano lunghi condotti senza interruzioni; l’altra cellula tipica dello<br />

xilema delle angiosperme è la fibra, che svolge un ruolo fondamentale nel sostegno. Il floema delle<br />

piante con fiori è costituito da particolari tipi di cellule chiamate tubi cribrosi (▶figura 40B).<br />

Figura 40. La conduzione nelle angiosperme.<br />

(A) Elementi tracheali nel fusto di una pianta di zucca: le pareti sono colorate in rosso (si noti il diverso tipo di<br />

inspessimento ad anello e spirale). (B) Elementi dei tubi cribrosi, adibiti alla conduzione delle sostanze nutritive nel fusto di<br />

una pianta di cetriolo. (C) Floema e xilema sono organizzati in fasci, come si vede in questa sezione di fusto.

Le foglie sono gli organi specializzati nella fotosintesi<br />

Le foglie sono responsabili di quasi tutta la fotosintesi effettuata dalla pianta, che produce molecole<br />

organiche ricche di energia e libera ossigeno gassoso.<br />

In quanto organi fotosintetici, le foglie sono molto efficienti nel catturare la luce. La lamina fogliare è<br />

una struttura sottile, che si inserisce sul fusto per mezzo di un peduncolo definito picciolo; lungo i<br />

fusti, le foglie sono orientate in modo da rendere massima la quantità di luce assorbita per la<br />

fotosintesi.<br />

La maggior parte delle foglie presenta due zone di tessuto fotosintetico, indicate complessivamente<br />

come mesofillo (▶figura 41A). All’interno del mesofillo si trovano inoltre ampi spazi vuoti, attraverso i<br />

quali il diossido di carbonio può diffondere per essere assorbito dalle cellule coinvolte nella fotosintesi.<br />

A livello della foglia il tessuto vascolare si ramifica notevolmente e forma una fitta rete<br />

di nervature (▶figura 41B), garantendo alle cellule del mesofillo un continuo apporto di acqua e di<br />

minerali. Attraverso le nervature, inoltre, i prodotti della fotosintesi vengono immessi nel floema per<br />

essere trasportati al resto della pianta.<br />

L’intera foglia è rivestita, su entrambe le superfici, da uno strato di cellule non coinvolte nei processi<br />

fotosintetici e che costituiscono l’epidermide. Per ridurre le perdite d’acqua, queste cellule sono<br />

rivestite da una cuticola cerosa impermeabile all’acqua.<br />

Figura 41. La struttura della foglia.<br />

(A) Questa rappresentazione schematica tridimensionale corrisponde a una sezione di una foglia. (B) Il reticolo di sottili<br />

nervature in questa foglia di acero trasporta l’acqua al mesofillo e i prodotti della fotosintesi dalla foglia alle altre parti<br />

della pianta.

Gli stomi regolano gli scambi di H2O e di CO2 tra la pianta e<br />

l’ambiente.<br />

Le piante hanno evoluto un elegante compromesso tra le opposte esigenze di trattenere acqua per<br />

prevenire la disidratazione e di procurarsi il CO2 necessario alla fotosintesi grazie agli stomi, pori<br />

presenti sull’epidermide delle foglie.<br />

Una coppia di cellule epidermiche specializzate, chiamate cellule di guardia, controlla l’apertura e<br />

chiusura di ogni stoma (▶figura 42). Quando gli stomi sono aperti, il CO2 (reagente della fotosintesi)<br />

può entrare nella cellula per diffusione, ma contemporaneamente attraverso la stessa via viene perso<br />

vapore acqueo. D’altra parte, la chiusura degli stomi previene la perdita di acqua ma rende anche<br />

impossibile l’ingresso di CO2 nella foglia.<br />

La maggior parte delle piante apre gli stomi solo quando l’intensità della luce è sufficiente a<br />

mantenere un’adeguata velocità di fotosintesi. Di notte, quando l’oscurità inibisce questo processo, gli<br />

stomi rimangono quindi chiusi; in queste condizioni non c’è bisogno di CO2 e quindi si conserva<br />

l’acqua. Anche durante il giorno gli stomi si chiudono se la pianta sta perdendo acqua a una velocità<br />

troppo elevata.<br />

Figura 42. Gli stomi.<br />

(A) Fotografia al microscopio elettronico a scansione di uno stoma aperto delimitato da due cellule di guardia<br />

a forma di salsiccia. (B) Meccanismo di apertura e chiusura degli stomi.<br />

Le parole<br />

Stoma in greco significa «bocca», qui inteso nel senso più ampio di «aperturta».

Le radici hanno funzione di ancoraggio al substrato e di<br />

assorbimento di acqua e minerali.<br />

Nella maggior parte delle piante, l’acqua e i minerali entrano attraverso ilsistema radicale, che è<br />

collocato nel terreno (dove la luce non penetra); per questo motivo le radici sono tipicamente prive di<br />

capacità fotosintetica.<br />

Esistono principalmente due tipi di sistemi radicali. Molte dicotiledoni possiedono un sistema<br />

radicale a fittone: una singola grande radice primaria si accresce in profondità nel terreno ed è<br />

accompagnata da radici laterali meno pronunciate. Il fittone stesso svolge spesso le funzioni di organo<br />

di riserva delle sostanze nutritive, come accade nella carota (▶figura 43A).<br />

Le monocotiledoni e alcune dicotiledoni possiedono invece un sistema radicale fascicolato, costituito<br />

da filamenti che si propagano orizzontalmente ramificandosi sotto la superficie del suolo (▶figura 43B);<br />

poiché gran parte delle loro radici occupa i primi centimetri del terreno, le monocotiledoni, in<br />

particolare quelle erbacee, proteggono efficacemente il suolo dall’erosione.<br />

Figura 43. Due esempi di sistemi radicali.<br />

Il sistema a fittone della carota (A) differisce dal sistema radicale fibroso del porro (B).

Le piante utili per gli esseri umani<br />

Il ruolo svolto dalle piante nell’ambiente è fondamentale e complesso, benefico anche per il<br />

mantenimento delle risorse che ci sono utili. La vegetazione ha effetti sostanziali sul suolo, sull’acqua,<br />

sull’atmosfera, sul clima e sull’assetto idrogeologico.<br />

I semi sono la nostra principale fonte nutritiva<br />

Tra le moltissime specie di piante con semi coltivate, ne sono state individuate 12 che si ritengono<br />

basilari per la nutrizione umana: riso, noce di cocco, frumento, mais, patata, batata (o patata dolce),<br />

cassava (o tapioca o manioca), canna da zucchero, barbabietola da zucchero, soia, fagiolo e banana.<br />

Oltre la metà della popolazione umana mondiale ottiene gran parte delle calorie quotidiane dal<br />

prodotto di un’unica pianta, il riso (Oryza sativa), particolarmente importante nella dieta dei Paesi<br />

asiatici, dove è coltivato da quasi 5000 anni. Le piante del riso sono usate in molti modi, per esempio<br />

come rivestimento dei tetti, come foraggio e lettiera per animali e anche per confezionare abiti, e<br />

persino la lolla (il rivestimento del seme scartato nella lavorazione) viene sfruttata in diversi modi, da<br />

combustibile a fertilizzante.<br />

In alcune popolazioni la noce di cocco (Cocos nucifera) è chiamata «albero della vita», poiché, in<br />

effetti, tutte le parti della pianta vengono in qualche modo utilizzate: il tronco come materiale da<br />

costruzione, la linfa essiccata come zucchero o fermentata come bevanda, le foglie per rivestimenti di<br />

abitazioni, cestini e cappelli, i germogli come verdura. Anche la noce di cocco, il frutto, ha molti usi: il<br />

guscio duro si adopera come contenitore o combustibile, lo strato fibroso mediano per farne tappeti e<br />

imbottiture, mentre il seme, costituito dal «latte» e dalla polpa, è usato come cibo e bevanda (sterile).<br />

Per milioni di persone la polpa del cocco è la principale fonte di proteine; dalla polpa essiccata<br />

(commerciata con il nome di copra) e pressata si ottiene l’olio di cocco, l’olio vegetale più usato nel<br />

mondo nelle industrie (lubrificanti, gomma sintetica) e, sebbene con proprietà nutritive scarse, anche<br />

per l’alimentazione. La copra si usa anche come fertilizzante e come mangime per il bestiame.<br />

Le piante sono usate come medicine dall’antichità<br />

Una delle più antiche «professioni» che si possono immaginare è quella del cosiddetto «uomo della<br />

medicina» o sciamano (un ruolo spesso ricoperto da donne), la persona che cura usando rimedi derivati<br />

dalle piante. Oggi anche noi usiamo molte medicine derivate da piante. Il campo della ricerca di nuovi<br />

principi attivi di origine vegetale è molto attivo e ha già permesso di scoprire farmaci importanti come<br />

il taxolo, un derivato dalla corteccia del tasso del Pacifico (Taxus brevifolia), oggi usato regolarmente<br />

nel trattamento di vari tipi di malattie.