Catasto delle corti camerali di Ostiglia e Sermide

Catasto delle corti camerali di Ostiglia e Sermide

Catasto delle corti camerali di Ostiglia e Sermide

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

206<br />

I catasti<br />

<strong>delle</strong> Corti <strong>camerali</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong><br />

anni 1606-1872

I catasti <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> (1606-1872)<br />

Nota introduttiva<br />

Cenni storici<br />

Il fondo <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> è costituito da 116 registri e da una sola<br />

cartella <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni: i pezzi da 1 a 71 sono relativi ad <strong>Ostiglia</strong>, quelli da 72 a 117, comprensivi della<br />

cartella <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni n. 77, sono relativi a <strong>Sermide</strong>; solo <strong>di</strong> questa seconda sezione è nota la data del<br />

versamento in Archivio <strong>di</strong> Stato da parte dell’Intendenza <strong>di</strong> Finanza, nel 1926 1 .<br />

Si tratta sostanzialmente <strong>di</strong> registri catastali: quanto resta, in misura assai lacunosa, della<br />

ricca documentazione stratificatasi presso gli uffici amministrativi <strong>delle</strong> due <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> nel corso<br />

della loro esistenza, documentata dal Me<strong>di</strong>oevo all’Ottocento.<br />

Le <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> sono la singolare testimonianza, nell’ambito della<br />

storia della proprietà terriera mantovana, del persistere <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni feudali fino alle soglie del XX<br />

secolo 2 .<br />

Fin dal me<strong>di</strong>oevo il territorio <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, per lo più selvoso ed incolto, gravitava nell’orbita<br />

veronese; a seguito <strong>di</strong> successive concessioni, donativi e privilegi ripetutamente confermati<br />

attraverso <strong>di</strong>plomi imperiali, intorno al 1073 esso pervenne interamente all’abbazia <strong>di</strong> San Zeno <strong>di</strong><br />

Verona. Nel 1217, dopo che i monaci ebbero <strong>di</strong>sboscato molti terreni rendendoli adatti alla<br />

coltivazione, l’abate Riprando concesse alcuni poderi in enfiteusi perpetua a coloni <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, in<br />

cambio dell’obbligo della corresponsione annua del terzo, del quarto, del quinto o della decima dei<br />

prodotti 3 .<br />

Nel 1290, l’abate <strong>di</strong> San Zeno investì Alberto della Scala, allora signore <strong>di</strong> Verona, del<br />

rimanente territorio ostigliese a titolo <strong>di</strong> fitto, o livello, rinnovabile ogni 29 anni.<br />

In seguito al passaggio <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> sotto il dominio mantovano, nel 1405 i territori ostigliesi<br />

detenuti dagli Scaligeri pervennero ai Gonzaga, cui i monaci <strong>di</strong> San Zeno confermarono medesimi<br />

<strong>di</strong>ritti ed obblighi. A partire dal 1456, il marchese Ludovico II cessò dall’obbligo <strong>di</strong> rinnovare ogni<br />

29 anni il fitto della porzione <strong>di</strong> terreni già in suo possesso e, <strong>di</strong>etro la corresponsione <strong>di</strong> un canone<br />

annuo fisso all’abbazia veronese, ricevette l’utile dominio ed il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere le decime anche<br />

sulla porzione <strong>di</strong> terreni concessi ai coloni ostigliesi dall’abate Riprando più <strong>di</strong> due secoli prima 4 .<br />

Fino alla metà del Settecento la corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> fu <strong>di</strong> fatto posseduta prima dai Gonzaga e<br />

poi dagli Austriaci come bene demaniale e gestita dal Magistrato Ducale, in seguito denominato<br />

Camerale.<br />

Tale gestione era caratterizzata da un sistema <strong>di</strong> affittanze me<strong>di</strong>ante il quale i signori <strong>di</strong><br />

Mantova, <strong>di</strong>etro la corresponsione <strong>di</strong> un canone d’affitto annuo, appaltavano a “conduttori” il <strong>di</strong>ritto<br />

a riscuotere la terza, quarta, quinta e decima parte dei frutti prodotti dai terreni ricadenti sotto la<br />

giuris<strong>di</strong>zione della corte 5 .<br />

1 ASMn, Archivio della Direzione, busta 150, scarto atti Regia Intendenza <strong>di</strong> Finanza, 11 giugno 1926.<br />

2 M.VAINI, La <strong>di</strong>stribuzione della proprietà terriera e la società mantovana dal 1785 al 1845, Milano 1973. In<br />

particolare, per la conoscenza del sistema <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> nel Basso Mantovano, pp. 184-188.<br />

3 Fonte per la ricostruzione <strong>delle</strong> più antiche vicende <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, atten<strong>di</strong>bile per la dovizia <strong>di</strong> riferimenti a cronache e<br />

documenti d’epoca è: F. CHERUBINI, Notizie storiche e statistiche intorno ad <strong>Ostiglia</strong>, Verona 1933, rist. anast.<br />

dell’e<strong>di</strong>zione del 1826. In particolare per la corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: pp. 68-72. Utile anche, benché scientificamente meno<br />

atten<strong>di</strong>bile, la ricostruzione <strong>di</strong> A. ZANCHI BERTELLI, Storia <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, Mantova 1866.<br />

4 A. ZANCHI BERTELLI, op. cit., p. 82. Così il Cherubini spiega in cosa consistesse la corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: “Sotto questo<br />

nome intendesi oggidì un complesso <strong>di</strong> decime e contributi che i possessori della Corte hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere su gran<br />

parte dei poderi e <strong>delle</strong> case ostigliesi. L’origine <strong>di</strong> questa specie <strong>di</strong> feudo e la storia sua sono le seguenti…”, op. cit., p.<br />

68.<br />

5 ASMn, Magistrato Camerale Antico, buste B. I. 9 Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1512-1600, 1601-1650, 1651-1747. Da un<br />

documento datato 3 giugno 1594, relativo alle con<strong>di</strong>zioni dell’affittanza della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e del Paludano, si legge:<br />

“Si domanda <strong>di</strong> fitto della corte d’Hostiglia scu<strong>di</strong> seimilla d’oro in oro all’anno, la qual cossa consiste in riscotere terci,<br />

2

Non <strong>di</strong>versa è la storia della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> 6 : documentata fin dal Me<strong>di</strong>oevo, essa fu<br />

donata dagli imperatori germanici al Vescovato <strong>di</strong> Mantova prima del 997: reca infatti questa data il<br />

<strong>di</strong>ploma imperiale con il quale Ottone III confermò privilegi anteriormente concessi 7 . Nel 1090 il<br />

vescovo Ubaldo I ne investì la potente famiglia dei Visdomini 8 , ma a seguito della loro estinzione<br />

essa pervenne ai Bonacolsi intorno al 1322. Con l’avvento al potere dei Gonzaga nel 1328 le ragioni<br />

feudali della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> furono temporaneamente devolute al Vescovato, primo proprietario,<br />

ma il vescovo Giacomo Benfatti, con atto del 15 luglio 1331, ne investì a titolo <strong>di</strong> feudo onorifico<br />

Luigi Gonzaga ed i suoi ere<strong>di</strong>, investitura in seguito ripetutamente confermata dall’autorità<br />

imperiale 9 .<br />

Nel 1443 Gianfrancesco Gonzaga vendette la corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> al nobile Bartolomeo<br />

Pendaglia per 1.169 ducati d’oro: all’atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del notaio Giacomo Andreasi è allegato<br />

l’elenco completo degli “utilisti”, ovvero <strong>di</strong> coloro i quali, in cambio dell’uso <strong>di</strong> beni immobili,<br />

erano obbligati a versare contributi alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Accanto al nome <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi è<br />

descritta sommariamente la natura del bene goduto, terreno o e<strong>di</strong>ficio, ed è in<strong>di</strong>cata l’entità della<br />

contribuzione dovuta alla corte, sotto forma della terza, quarta, quinta o decima parte del prodotto<br />

annuo, oppure <strong>di</strong> una quota in denaro che in seguito si denominerà “fittarello” 10 . Tali forme <strong>di</strong><br />

contribuzione, destinate a perdurare fino agli inizi del Novecento, trarrebbero origine dalla<br />

concessione in proprietà <strong>di</strong> terreni paludosi ed incolti al fine <strong>di</strong> migliorarli 11 .<br />

A partire dal 1596 i Gonzaga procedettero a ricomprare la corte per lotti successivi, fino a<br />

rientrarne nel pieno possesso nel primo decennio del Seicento 12 .<br />

Nel corso del Settecento le vicende <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> procedettero<br />

parallelamente: <strong>di</strong>chiarato fellone nel 1707 l’ultimo duca <strong>di</strong> Mantova Fer<strong>di</strong>nando Carlo, esse furono<br />

confiscate e devolute alla Regia Camera austriaca; risale al 1719 il primo appalto, o “condotta”, che<br />

le accomuna 13 .<br />

Dunque le due <strong>corti</strong>, come abbiamo visto beni ecclesiastici concessi alla famiglia dominante<br />

rispettivamente dall’abbazia <strong>di</strong> San Zeno e dal Vescovato <strong>di</strong> Mantova, furono godute dai Gonzaga<br />

come titolari del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere la terza, quarta, quinta o decima parte dei prodotti annuali dagli<br />

utilisti, cui le terre erano state date a livello o in enfiteusi ab antiquo dagli enti ecclesiastici <strong>di</strong>rettari<br />

<strong>di</strong> cui sopra 14 ; le terre e gli e<strong>di</strong>fici gravati da tale <strong>di</strong>ritto erano detti obnoxi (dal latino obnoxius),<br />

ovvero debitori, soggetti a tributo o tassa.<br />

quarti, quinti et decime <strong>di</strong> biade, fieno, et vini et affitti <strong>di</strong> proprietà, senza ristoro”. Le medesime carte attestano anche i<br />

rapporti della Camera Ducale con l’abbazia <strong>di</strong> San Zeno, cui venivano corrisposti, a titolo <strong>di</strong> livello o enfiteusi perpetua,<br />

404 minali <strong>di</strong> frumento l’anno, pari a 148 sacchi. Documentazione risalente alla metà del Quattrocento relativa alla<br />

corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> si ritrova anche in: Archivio Gonzaga, busta 252.<br />

6<br />

Una puntuale ricostruzione della storia del <strong>Sermide</strong>se e dei comuni vicini si deve a: G. MANTOVANI, Il territorio<br />

sermidese e limitrofi. Ricerche archeologiche, storiche ed idrografiche, Bergamo 1886. In particolare per la corte <strong>di</strong><br />

<strong>Sermide</strong>, pp. 475-479.<br />

7<br />

P. TORELLI, Regesto mantovano, Roma 1914, documento n. 41.<br />

8<br />

Per i rapporti dei Visdomini con <strong>Sermide</strong> vedasi: P. TORELLI, Un comune citta<strong>di</strong>no, Mantova 1952, vol. I, pp. 195-<br />

197, vol. II, pp. 47-51.<br />

9<br />

G. MANTOVANI, op. cit., p. 476.<br />

10<br />

ASMn, Registrazioni notarili or<strong>di</strong>narie, atto del 17 <strong>di</strong>cembre 1443, cc. 235-240. Il documento è stato integralmente<br />

pubblicato da G. MANTOVANI, op. cit., pp. 396-470 e può essere considerato il primo catasto noto della corte <strong>di</strong><br />

<strong>Sermide</strong>.<br />

11<br />

G. MANTOVANI, op. cit., p. 474.<br />

12<br />

ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta B. I. 60, Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, 1460-1747. Le carte documentano le varie fasi<br />

del passaggio <strong>di</strong> proprietà dai Pendaglia ai Gonzaga, la perio<strong>di</strong>ca rinnovazione dell’investitura feudale della corte da<br />

parte del Vescovato a favore dei Gonzaga e le relative affittanze. Su <strong>Sermide</strong> si veda anche: Archivio Gonzaga, busta<br />

255, in cui a c. 39 è conservata una sommaria planimetria del territorio <strong>di</strong>pendente dalla giuris<strong>di</strong>zione della corte.<br />

13<br />

ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta B. I. 9, Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1651-1747: “1719, 20 <strong>di</strong>cembre. Condotta <strong>delle</strong><br />

Corti d’<strong>Ostiglia</strong> e <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> concessa per anni cinque al Capitano Antonio Marchesini”, atto del notaio camerale<br />

Antonio Maria Pran<strong>di</strong>.<br />

14<br />

M. VAINI, op. cit., p. 184.<br />

3

Nel complesso intreccio dei rapporti giuri<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> origine feudale che caratterizza le <strong>corti</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong>, i singoli beni soggetti a contribuzione erano naturalmente oggetto <strong>di</strong> transazioni<br />

private, quali compraven<strong>di</strong>te, permute, ere<strong>di</strong>tà, doti ecc. tra coloro che le avevano in uso. Un<br />

documento del 1453 relativo alla corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> or<strong>di</strong>na infatti che nessuno possa comprare o<br />

vendere beni obbligati alla corte, sotto pena della per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto sia per il ven<strong>di</strong>tore che per il<br />

compratore. Viceversa è concesso il commercio, previa licenza del fattore generale, dei soli<br />

miglioramenti apportati ai suddetti beni, che si intendono dati ai coloni in affitto perpetuo, ovvero in<br />

enfiteusi o a livello 15 .<br />

Nella prima metà del Settecento la giuris<strong>di</strong>zione <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> si<br />

estendeva rispettivamente su 3.313 e 3580 biolche mantovane. Il loro or<strong>di</strong>namento era strettamente<br />

gerarchico: al vertice erano gli enti <strong>di</strong>rettari, generalmente assenti, ed i conduttori, cui veniva dato<br />

in appalto lo jus <strong>di</strong> esigere i tributi. A capo della struttura gestionale ed amministrativa locale <strong>di</strong><br />

ciascuna corte vi era invece un fattore, assistito da una gruppo <strong>di</strong> ufficiali, tra cui i “partitori”,<br />

ovvero agenti addetti alle partizioni dei raccolti dovuti, ed i “campari”, sorta <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>e campestri<br />

private; tutto il personale addetto alle esazioni era autorizzato all’uso <strong>delle</strong> armi, configurando una<br />

sorta <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> polizia.<br />

La vita era regolata da un complesso <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> sicura origine me<strong>di</strong>evale, riconducibili agli<br />

Statuti Bonacolsiani risalenti al 1313 16 , norme co<strong>di</strong>ficate in or<strong>di</strong>ni e prescrizioni che comportavano<br />

un rigido controllo <strong>di</strong> ogni possibile cambiamento dell’assetto <strong>delle</strong> campagne. Era ad esempio<br />

vietato fare legna, o tagliare rami o alberi, ancorché secchi, o piantarne <strong>di</strong> nuovi senza<br />

autorizzazione; era vietato pescare o pascolare animali, anche in terre incolte, senza licenza; ogni<br />

transazione tra utilisti doveva essere notificata ed autorizzata da apposita licenza del fattore, e<br />

parimenti ogni variazione <strong>delle</strong> colture su terre obnoxie; per ogni trasgressione erano previste<br />

pesanti sanzioni, i cui introiti spettavano per un terzo ai campari, dando origine a frequenti abusi 17 .<br />

Nel 1747 il governo austriaco, a corto <strong>di</strong> finanziamenti a causa <strong>delle</strong> campagne militari,<br />

vendette le due <strong>corti</strong>, con i rispettivi <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> esazione, per 150 mila fiorini alla compagnia detta dei<br />

Provve<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> Campagna, costituita dai signori Mellerio, Bonanome, Finzi, Vida e Vitale.<br />

Dall’atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta si evince che la suddetta società vantava dallo Stato dei cre<strong>di</strong>ti a seguito<br />

dell’appalto per la fornitura <strong>di</strong> grano e biada per l’armata austriaca stanziata in Lombar<strong>di</strong>a e<br />

Piemonte 18 . La Regia Camera si riservò tuttavia il <strong>di</strong>ritto alla “recupera”, ovvero il <strong>di</strong>ritto a<br />

re<strong>di</strong>mere non appena possibile queste terre, con l’obbligo del rispetto della locazione eventualmente<br />

in atto; la condotta fu contestualmente affidata per nove anni a Leone Norsa 19 .<br />

Con nuovo rogito del 24 luglio 1765 le due <strong>corti</strong> passarono nelle mani dei Fermieri Generali,<br />

i milanesi Antonio Greppi, Giacomo Mellerio e Giuseppe Pezzoli per la medesima somma, più altri<br />

3.000 fiorini da impiegarsi a beneficio dei poveri 20 .<br />

La permanenza <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> nelle mani dei Fermieri e dei loro<br />

ere<strong>di</strong> cessò solo nel 1852, allorché con atto del notaio milanese Tommaso Grossi, il governo<br />

austriaco ne rientrò in possesso 21 .<br />

15<br />

ASMn, Archivio Gonzaga, busta 271-2, fasc. 2, c. 2r., 30 agosto 1453, Pro curia Hostilie.<br />

16<br />

A cura <strong>di</strong> E. DEZZA, A. M. LORENZONI, M. VAINI, Statuti Bonacolsiani, Mantova 2002.<br />

17<br />

M. VAINI, op. cit., pp. 186-188. Copie <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namenti <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> si trovano in: Magistrato Camerale Antico, busta B.<br />

I. 9, Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1651-1747: “Or<strong>di</strong>ni da osservarsi per la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> <strong>di</strong> Sua Altezza Serenissima”, s. d.;<br />

Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1766-1867), busta 151, “Prescrizioni generali per l’amministrazione <strong>delle</strong> Regie Corti <strong>di</strong><br />

<strong>Sermide</strong> ed <strong>Ostiglia</strong> desunte dagli estratti degli Or<strong>di</strong>ni, Statuti, Gride, E<strong>di</strong>tti etc. già preesistenti ed emanate prima della<br />

ricupera 30 settembre 1852”, s. d.<br />

18<br />

ASMn, Notai Camerali, notaio Pietro Maria Mancina, 9 ottobre 1747 “Instrumento <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>delle</strong> Corti d’<strong>Ostiglia</strong> e<br />

<strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”.<br />

19<br />

ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta B. I. 9, Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1651-1747.<br />

20<br />

ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta B. I., Allo<strong>di</strong>ali della Camera, Corti Camerali, 1668-1771, “B . 24 luglio<br />

1765 Instromento <strong>di</strong> ricupera <strong>delle</strong> Corti d’<strong>Ostiglia</strong> e <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, e della successiva ven<strong>di</strong>ta fatta dalla R. D. Camera ai<br />

signori Fermieri Generali”, atto del notaio camerale Pietro Maria Mancina.<br />

4

Per la verifica <strong>delle</strong> situazioni catastali e contributive dei conferenti fu istituita un’apposita<br />

commissione governativa denominata “commissione Baldoli”, dal nome del contabile Antonio<br />

Baldoli che ne fece parte assieme all’ingegnere Giuseppe Sandri, ed al <strong>di</strong>rigente Enrico Luigi<br />

Grassi: gli esiti <strong>delle</strong> verifiche sono testimoniati, per quanto riguarda <strong>Ostiglia</strong>, dai registri nn. 18-20.<br />

Abbondante documentazione relativa alla fase della recupera ed alla successiva gestione<br />

amministrativa e contabile <strong>delle</strong> due <strong>corti</strong> si conserva naturalmente negli archivi finanziari<br />

mantovani 22 .<br />

Nel corso della seconda metà dell’Ottocento, in particolare dai primi anni ’70, si assiste alla<br />

rapida contrazione dell’estensione della giuris<strong>di</strong>zione <strong>delle</strong> <strong>corti</strong>, a seguito della possibilità offerta<br />

dalla legislazione nazionale <strong>di</strong> affrancarsi dai canoni enfiteutici e <strong>di</strong> entrare nel pieno possesso del<br />

bene me<strong>di</strong>ante il pagamento <strong>di</strong> una somma pari a <strong>di</strong>eci volte il canone dovuto 23 : nel decennio tra il<br />

1873 ed il 1884 i terreni obnoxi alla corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> passarono da circa 515 a 45 ettari, quelli <strong>di</strong><br />

<strong>Sermide</strong> da circa 1136 a 421 ettari 24 . Parimenti, nuove <strong>di</strong>sposizioni governative favorirono il<br />

progressivo abbandono del sistema contributivo me<strong>di</strong>evale, consentendo la commutazione in<br />

denaro, sotto forma <strong>di</strong> fittarelli stabili o precari, dei conferimenti in natura; la <strong>di</strong>stinzione vigeva a<br />

seconda che l’accordo per il pagamento in denaro fosse raggiunto con l’amministrazione dello<br />

Stato, fittarello stabile, o con l’appaltatore, fittarello precario, perchè destinato a cessare con<br />

l’appalto.<br />

Contestualmente, il degrado degli stabili della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> documentato nel 1870, e la<br />

ven<strong>di</strong>ta nel 1872 <strong>delle</strong> attrezzature per la produzione <strong>di</strong> acquavite nelle cantine della corte <strong>di</strong><br />

<strong>Sermide</strong>, testimoniano la definitiva decadenza <strong>di</strong> questo sistema agrario ed economico 25 .<br />

Ciò nonostante, fino ai primi anni del Novecento il sistema dell’appalto del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

esazione dei contributi non cessò, ed i capitolati consentono <strong>di</strong> monitorare l’estensione ed il valore<br />

<strong>delle</strong> <strong>corti</strong> nel tempo 26 . Inoltre, data la possibilità <strong>di</strong> pagamenti molto <strong>di</strong>lazionati offerta agli ex<br />

contribuenti, il sistema <strong>delle</strong> affrancazioni proseguì oltre la prima metà degli anni ’30.<br />

21 ASMi, Notarile, busta 50.649, notaio Tommaso Grossi, atto n. 3999 del 30 settembre 1852. L’atto è corredato da<br />

numerosi allegati, tra cui gli elenchi dei libri, catasti, registri ed atti custo<strong>di</strong>ti nei rispettivi archivi: elenchi che hanno<br />

consentito un puntuale riscontro dei registri catastali conservati in questo fondo.<br />

22 ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1766-1867), in particolare buste 151, 152 e 515 sulla fase della recupera. In<br />

quest’ultima busta è conservata copia della relazione della Commissione per la recupera <strong>delle</strong> <strong>corti</strong>, datata 5 ottobre<br />

1852 a firma Grassi. Vi sono inoltre i verbali <strong>delle</strong> ricognizioni per la verifica dello stato dei terreni obnoxi basate sul<br />

sistematico raffronto con i libri <strong>delle</strong> misurazioni del 1712-1714 per <strong>Ostiglia</strong>, e con i vari catasti, dal Guarnieri del 1710,<br />

alle mappe Galeani e Simonini del 1824 per <strong>Sermide</strong> (si veda oltre nel testo). Molta altra documentazione relativa alle<br />

due <strong>corti</strong> si ritrova nelle buste 231, 242, 266, 368, 419, 512, 514, 516, 602, 603 del medesimo fondo.<br />

23 La legge sull’affrancamento dei canoni enfiteutici, n. 1636 del 24 gennaio 1864, fu estesa alle province del Veneto e<br />

Mantova con legge 3820 del 28 luglio 1867; una nuova legge, la n. 46 del 12 febbraio 1871, prorogò l’esenzione <strong>delle</strong><br />

tasse sulle affrancazioni <strong>delle</strong> enfiteusi nelle medesime province; ad essa fece seguito la circolare n. 629 del 25 marzo<br />

1871 del Ministero <strong>delle</strong> Finanze contenente norme per le commutazioni in denaro dei conferimenti in natura.<br />

24 I dati per questi raffronti sono desunti dai capitolati d’appalto <strong>delle</strong> rispettive <strong>corti</strong> negli anni citati. Il tutto, assieme<br />

ad altra abbondante documentazione su affrancazioni e commutazioni, in ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1868-1907),<br />

buste 20, 67-69, 79, 195-196, 207, 335-342, 438-441, 545-553, 630.<br />

25 ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1868-1907), busta 20.<br />

26 ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1868-1907), busta 550. La conclusione <strong>delle</strong> vicende <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong><br />

è documentata nella sezione più recente del fondo Intendenza <strong>di</strong> Finanza, anni 1908-1937, buste 41-43, 240-243, 335.<br />

5

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

La parte del fondo relativa ad <strong>Ostiglia</strong> consta <strong>di</strong> 71 registri, <strong>di</strong> natura prevalentemente<br />

catastale, connessi al sistema <strong>di</strong> esazione dei contributi dovuti alla corte da parte dei detentori <strong>di</strong><br />

beni obnoxi, ovvero terreni, fabbricati e case.<br />

Una prima serie, il cosiddetto “vecchio catasto”, risale al 1606: essa comprende l’enorme<br />

registro <strong>di</strong> 1000 carte n. 1 e quattro registri, i nn. 2-5, la cui numerazione progressiva arriva alla<br />

carta 1146, che contengono annotazioni ed aggiornamenti relativi ai trapassi <strong>di</strong> proprietà al 1700<br />

circa. Seguono ai nn. 6 e 7 la relativa rubrica alfabetica ed un “elenco dei particolari” che<br />

conferiscono alla corte.<br />

A questo antico sistema catastale erano connessi 18 libretti <strong>delle</strong> misurazioni, non<br />

conservatisi, eseguiti tra il 1606 ed il 1608, in cui i beni erano rappresentati anche in pianta 27 . Tale<br />

rilevazione catastale potrebbe essere ricondotta al notaio Giovanni Lodovico <strong>delle</strong> Belle <strong>di</strong> Revere,<br />

che ne ebbe l’incarico fin dal 1577 28 .<br />

Una seconda serie <strong>di</strong> registri catastali fu eseguita a partire dal 1700: si tratta del cosiddetto<br />

“catasto Bresciani” commissionato all’agrimensore senatorio Girolamo Bresciani il 28 aprile 1700<br />

al fine <strong>di</strong> “accertare li red<strong>di</strong>ti della corte d’<strong>Ostiglia</strong>” 29 . Un successivo documento del 20 novembre<br />

1705 attesta un’integrazione al contratto stipulato col Bresciani: a questi, che già aveva “consegnati<br />

otto volumi <strong>delle</strong> piante, misure de terreni o case della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>” incompleti della<br />

“descritione della qualità del canone”, fu commissionata un’altra copia, questa volta completa, dei<br />

medesimi 30 .<br />

Sono da ricondursi a questa rilevazione catastale i sei registri dal n. 8 al n. 13: essi contengono la<br />

rappresentazione grafica, in pianta e in alzato, dei terreni soggetti alla corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e dei relativi<br />

casamenti; altri due libri, non pervenutici, contenevano invece le misure e le piante <strong>delle</strong> case del<br />

centro abitato <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 31 .<br />

I registri redatti dal Bresciani, da integrarsi con il n. 14 “Cattastro Rubeo” sicuramente coevo,<br />

benché rimasti inutilizzati e presto sostituiti dal catasto del Pozzi, si rivelano preziosi dal punto <strong>di</strong><br />

vista documentario per la conoscenza del territorio ostigliese, soprattutto se integrati con gli altri<br />

due superstiti della rilevazione catastale che imme<strong>di</strong>atamente seguì.<br />

Tra il 1712 ed il 1714, infatti, il fattore e notaio Felice Pozzi eseguì un nuovo catasto della<br />

corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: esso era costituito da sei libri con i <strong>di</strong>segni in pianta ed in alzato dei terreni e <strong>delle</strong><br />

case, e da un nuovo libro mastro <strong>di</strong> 300 fogli. Superstiti <strong>di</strong> questa rilevazione sono il “Libro primo<br />

27 ASMi, Notarile, busta 50.649, notaio Tommaso Grossi, atto n. 3999 del 30 settembre 1852. L’allegato FF: “Elenco o<br />

protocollo generale, o repertorio dei libri, catastri, registri, atti, documenti, or<strong>di</strong>ni, statuti etc. esistenti nell’archivio della<br />

corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, testimonia l’esistenza dei 18 libretti <strong>delle</strong> misurazioni.<br />

28 ASMn, busta B. I. 9, Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1512-1600, nota del 1° luglio 1577: “Dichiarazione del Ducal Maestrato d’aver<br />

elletto messer Giovan Lodovico <strong>delle</strong> Belle da Revere per inscrivere li Catastri della Corte d’<strong>Ostiglia</strong> …”. In mancanza<br />

<strong>di</strong> ogni altro riscontro, la datazione del catasto, molto <strong>di</strong>stante da quella d’incarico, non è comunque incompatibile con<br />

l’attività del notaio, che si protrasse fino al 1612.<br />

29 ASMn, Ingegneri Camerali, busta 4, fasc. 8: “1700, 28 aprile. Obbligazioni assuntesi dall’agrimensore Girolamo<br />

Bresciani verso la Camera Ducale circa il metodo con cui procedere alle <strong>di</strong>verse operazioni da farsi dal medesimo affine<br />

<strong>di</strong> formare un nuovo catastro per accertare li red<strong>di</strong>ti della Corte d’<strong>Ostiglia</strong>. In copia”.<br />

30 ASMn, Archivio Gonzaga, busta 252, cc. 55-56: “1705, 20 novembre. Scrittura firmata dal presidente camerale<br />

Giovanni Francesco Pullicani e Girolamo Bresciani per l’obbligo assuntosi <strong>di</strong> far copiare otto volumi riguardanti le<br />

piante e misure de terreni, e case della corte d’<strong>Ostiglia</strong>, me<strong>di</strong>ante il pagamento <strong>di</strong> scu<strong>di</strong> duecento piccioli <strong>di</strong> Mantova”.<br />

Lo stesso documento si ritrova, in copia, in Ingegneri Camerali, busta 4, fasc. 8.<br />

31 ASMi, Notarile, busta 50.649, notaio Tommaso Grossi, atto n. 3999 del 30 settembre 1852. L’allegato FF, in cui sono<br />

descritti tutti i documenti conservati nell’archivio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> al momento della recupera del 1852, descrive<br />

gli otto libri eseguiti dal Bresciani tra il 1700 ed il 1705, due relativi alle case, sei relativi ai terreni; li <strong>di</strong>ce inoltre privi<br />

dell’autenticazione notarile che contrad<strong>di</strong>stingue tutti gli atti compresi nella ven<strong>di</strong>ta <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> del 1747: ciò a riprova<br />

della loro inefficacia sul piano legale a causa della mancata utilizzazione.<br />

6

<strong>delle</strong> case”, ora conservato ad <strong>Ostiglia</strong>, ed il registro n. 15, denominato “Mastro Rubeo primo”, che<br />

come si legge sul retro del frontespizio fu portato a termine da Carlo Pozzi, figlio <strong>di</strong> Felice 32 .<br />

Segue nell’or<strong>di</strong>namento un “Mastro Rubeo secondo”, registro n. 16, con annotazioni al<br />

1852, intrapreso dallo stesso Carlo Pozzi come naturale sviluppo del primo, privo<br />

dell’autenticazione notarile che contrad<strong>di</strong>stingue i registri del fondo che furono allegati all’atto <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> del 1747.<br />

I volumi seguenti, ad eccezione del n. 17, analogo al n. 81 relativo a <strong>Sermide</strong>, redatto tra il 1787 ed<br />

il 1788, nel contesto <strong>di</strong> un tentativo <strong>di</strong> alcuni conferenti <strong>di</strong> commutare in denaro i pagamenti in<br />

natura alla corte 33 , vennero prodotti a partire dal 1852, anno <strong>delle</strong> “recupera”, ovvero del ritorno<br />

<strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> tra i beni dello Stato, dopo circa un secolo <strong>di</strong> proprietà e gestione<br />

private.<br />

Il lavoro <strong>di</strong> verifica catastale e fiscale fu affidato alla commissione governativa che elaborò i<br />

registri n. 18-20, ed il cui membro più noto fu il contabile Antonio Baldoli, le cui annotazioni ad<br />

inchiostro rosso contrassegnano <strong>di</strong>versi volumi del fondo. Si trattava sostanzialmente <strong>di</strong> chiarire la<br />

situazione <strong>delle</strong> obnoxietà, ovvero <strong>delle</strong> tassazioni dovute dai conferenti alla corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. In<br />

particolare, oltre alla verifica dello stato reale dei beni vincolati alle contribuzioni, si rese necessario<br />

consentire ai conferenti la commutazione in denaro <strong>delle</strong> contribuzioni in natura. La serie degli<br />

elenchi dal n. 26 al n. 71 documenta infatti i fittarelli stabili e precari concessi tra il 1852 ed il 1872.<br />

I registri n. 21-24, che non è stato possibile datare con certezza, ma il cui impianto è<br />

sicuramente successivo alla recupera <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> da parte del governo austriaco, si configurano come<br />

registri partitari, ovvero dei passaggi <strong>di</strong> proprietà dei beni obnoxi, con annotazioni fino al 1875<br />

circa.<br />

E’ significativo comunque rilevare che fino ai primi anni ‘70 dell’Ottocento il sistema catastale <strong>di</strong><br />

riferimento per la giuris<strong>di</strong>zione della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> continuò ad essere il catasto <strong>di</strong> Felice Pozzi.<br />

Nel 1871 venne infatti effettuata una nuova ricognizione dei conferenti: il registro n. 25, che<br />

documenta questa fase, accanto a sistematici riferimenti al noto catasto settecentesco, mostra<br />

intonse le fincature che avrebbero dovuto contenere i dati <strong>delle</strong> mappe censuarie, pure eseguite nel<br />

1854 su tutti i paesi della provincia <strong>di</strong> Mantova.<br />

Inoltre, solo a partire da questa data, accanto all’uso <strong>delle</strong> unità <strong>di</strong> misura veronesi, da secoli<br />

utilizzate nella gestione dei beni ad <strong>Ostiglia</strong>, ovvero il campo, la vaneza e la tavola, viene introdotto<br />

l’uso dell’ettaro per la misura dei terreni, e del litro, e suoi multipli e sottomultipli, per gli ari<strong>di</strong> 34 .<br />

32 ASMn, Ingegneri Camerali, busta 4, fasc. 9: “1715, 12 marzo. Relazione del prefetto Doriciglio Moscatelli fatta al<br />

Maestrato arciducale nella quale in<strong>di</strong>vidua tutte le operazioni fatte dal fattore della corte d’<strong>Ostiglia</strong> per la formazione<br />

del nuovo catastro <strong>di</strong> detta corte, e propone il suo sentimento circa la mercede che in tal opera possa essersi meritata.”<br />

33 ASMn, Intendenza Politica <strong>di</strong> Mantova, busta 378, fasc. 173.<br />

34 Il campo veronese, pari a 3000 mq, ha come sottounità la vaneza (24 vaneze per campo), pari a circa 125 mq, e la<br />

tavola (30 tavole per vaneza), pari a circa 4,23 mq. L’unità <strong>di</strong> misura utilizzata per gli ari<strong>di</strong>, pure veronese, era invece il<br />

minale, sud<strong>di</strong>viso in quarte, quartini e do<strong>di</strong>cesimi.<br />

7

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />

I registri dal n. 72 al n. 117 si riferiscono invece alla corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, i cui primi<br />

catasti documentati risalgono, come accennato, alla metà del XV secolo 35 .<br />

I volumi n. 72 e 73 sono rispettivamente l’originale ed una copia coeva del cosiddetto “catasto <strong>di</strong><br />

Madama”, fatto eseguire nel 1643 dalla principessa Maria Gonzaga al fine <strong>di</strong> ripristinare i propri<br />

<strong>di</strong>ritti sulle terre obnoxie alla corte, caduti in oblìo a causa della guerra e della peste del 1630. Tale<br />

catasto, il cui originale reca la sottoscrizione del 23 giugno 1646 del notaio Ludovico Fred<strong>di</strong>, consta<br />

della sola descrizione verbale dei beni; esso fu inoltre costituito in base alle notificazioni dei<br />

conferenti rese a seguito <strong>di</strong> una grida appositamente emanata.<br />

Il registro n. 74 è il cosiddetto “catasto Guarnieri”, eseguito nel 1710 da Giacomo (o<br />

Domenico) Guarnieri, tecnico della cui attività, come del nome <strong>di</strong> battesimo, ben poco è dato <strong>di</strong><br />

conoscere 36 . Il volume si presenta sud<strong>di</strong>viso in due parti, ciascuna corredata da rubrica alfabetica,<br />

la prima relativa ai terreni obnoxi che corrispondono in natura, la seconda relativa a beni, per lo più<br />

fabbricati, che corrispondono in fittarelli. I terreni e le case sono rappresentati in pianta e in alzato, e<br />

si riferiscono non solo a <strong>Sermide</strong>, ma anche a Moglia e Carbonara. I quinternelli n. 75 e 76 sono<br />

copie sciolte <strong>delle</strong> due rubriche alfabetiche rilegate.<br />

Nel 1765, con avviso del 19 settembre, il perito camerale Giuseppe Bisagni fu incaricato <strong>di</strong><br />

eseguire una nuova misura generale dei beni conferenti alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> e <strong>delle</strong> alluvioni: a<br />

questa fase catastale si devono le mappe in copia ed il sommarione contenuti nella cartella n. 77,<br />

nonché i registri n. 78, 79 e 80. Le operazioni connesse al catasto Bisagni, eseguito tra il 1766 ed il<br />

1768, si protrassero oltre il 1778, ma rimasero incomplete, riguardando solo le conferenze <strong>di</strong><br />

fittarello e l’accatastamento <strong>delle</strong> restare e <strong>delle</strong> alluvioni, e non tutta la giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, <strong>di</strong><br />

cui pure il perito si era occupato 37 . Ne sono forse testimonianza le mappe n. 608 e 610 relative al<br />

territorio <strong>di</strong> Moglia, frazione <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, del fondo Mappe Catastali dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong><br />

Mantova, riconducibili agli ultimi decenni del Settecento 38 .<br />

Il registro n. 81, risalente agli anni 1787-1788, è il corrispettivo del n. 17 relativo ad <strong>Ostiglia</strong>. Esso<br />

fu compilato a seguito del tentativo, sollecitato da una supplica dei conferenti, <strong>di</strong> trasformare in<br />

canoni in denaro tutte le contribuzioni in natura <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong>:<br />

l’operazione evidentemente fallì.<br />

Il volume n. 82 è un registro giornale del dare e avere della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> tra il 1814 ed il 1853:<br />

si rivela utile per conoscerne le molteplici attività e la composizione del personale impegnato<br />

nell’amministrazione. Il giornale “dare e avere” n. 83 riguarda invece esclusivamente la contabilità<br />

dei fittarelli tra il 1825, a seguito del nuovo catasto <strong>di</strong> cui si sta per <strong>di</strong>re, ed il 1852, anno della<br />

recupera.<br />

Il registro n. 84 è l’unico superstite <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> tre volumi dei trapassi, ovvero dei passaggi <strong>di</strong><br />

proprietà con carico e sgravio <strong>delle</strong> partite, connessi a nuove mappe catastali fatte eseguire tra il<br />

1822 ed il 1824 all'ingegnere Bassano Galeani e al perito Carlo Simonini. Tali mappe, ora<br />

conservate nel fondo Mappe Catastali dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova, commissionate dal<br />

governo austriaco in concorso con il conte Giacomo Mellerio, <strong>di</strong>venuto unico proprietario della<br />

corte, sono corredate da due registri, rispettivamente catasto e sommario, conservati nel medesimo<br />

fondo 39 .<br />

35<br />

Vedasi nota 10.<br />

36<br />

Sul catasto Guarnieri vedasi anche: D. FERRARI, I “cabrei” come fonte per la storia dell’architettura, in Gli archivi<br />

per la storia dell’architettura, atti del convegno 1993, Pubblicazioni degli Archivi <strong>di</strong> Stato, Saggi 51, Roma 1999, pp.<br />

313-340.<br />

37<br />

Sulla cosiddetta “operazione Bisagni” utile documentazione è conservata presso l’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Milano: Fon<strong>di</strong><br />

Camerali, p. a., buste 376, 377, 378. Vedasi anche: ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza, busta 152.<br />

38<br />

ASMn, Mappe catastali, n. 608, “Territorio <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> con Moglia”, senza data, ma post 1785, e n. 610, copia della<br />

608 con aggiunta <strong>di</strong> elementi decorativi.<br />

39<br />

ASMn, Mappe catastali, nn. 566-567, 572-600, volumi nn. 607 e 607 bis. Le mappe Galeani e Simonini, <strong>di</strong> splen<strong>di</strong>da<br />

fattura come già segnalato da M. VAINI, op. cit. p. 186, nota 151, furono versate all’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova nel<br />

8

I volumi n. 85 e 86 sono strettamente connessi e registrano la situazione dei conferenti nel decennio<br />

1859-1869.<br />

Segue la serie degli elenchi dei fittarelli, nn. 87-114, dal 1855 al 1870, talvolta in più copie<br />

per uno stesso anno, ed infine una piccola serie <strong>di</strong> tre registri relativi al palatico, che si è ritenuto <strong>di</strong><br />

mettere in coda trattandosi <strong>di</strong> un’attività peculiare alla sola corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>.<br />

Il palatico era una tassa in natura, dovuta, sotto forma <strong>di</strong> sacchi <strong>di</strong> frumento, dai mulini natanti<br />

attraccati nel tratto del Po tra Melara e Ficarolo. I registri in questione elencano i mulini natanti nel<br />

Po attraccati alle piarde <strong>di</strong> Melara, Bergantino, Massa, Calto, Quadrelle e Ficarolo, con<br />

l’in<strong>di</strong>cazione dei nomi dei proprietari, degli eventuali passaggi <strong>di</strong> proprietà, dell’epoca e dell’entità<br />

dei pagamenti tra il 1817 ed il 1871.<br />

Conclusioni<br />

La ricognizione sistematica del fondo ha dunque evidenziato che si tratta <strong>di</strong> registri catastali<br />

locali e parziali, in quanto riferibili ai soli beni <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> obnoxi alle rispettive <strong>corti</strong>.<br />

Essi configurano un sistema catastale più antico rispetto ai catasti ufficiali <strong>di</strong> Stato, pur<br />

anticipandone caratteristiche e modalità: il <strong>Catasto</strong> Teresiano fu eseguito tra il 1776 ed il 1777 in<br />

entrambi i comuni, mentre il <strong>Catasto</strong> Lombardo Veneto fu eseguito a partire dal 1863 per <strong>Sermide</strong>,<br />

e dal 1864 per <strong>Ostiglia</strong>.<br />

Naturalmente non compaiono tra i conferenti alle <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> i<br />

gran<strong>di</strong> proprietari terrieri, nobili o borghesi che, avendone i mezzi, avevano provveduto quanto<br />

prima a riscattare le terre dai tributi me<strong>di</strong>evali, ostacolo ad ogni iniziativa impren<strong>di</strong>toriale.<br />

La documentazione offrirà tuttavia nuovi utili spunti per l’indagine storica ed economica<br />

della realtà agraria del Basso Mantovano, con particolare riferimento alla formazione della piccola e<br />

me<strong>di</strong>a proprietà, alla produttività ed ai tipi <strong>di</strong> coltivazione agricola più in uso, alle tipologie<br />

architettoniche più ricorrenti ed in generale alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita <strong>delle</strong> popolazioni rurali.<br />

Mantova, 30 giugno 2005<br />

a cura <strong>di</strong> Luisa Onesta Tamassia<br />

Il presente dattiloscritto è ad uso esclusivo dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova e ne è vietata la fotoriproduzione.<br />

1917 (Archivio della Direzione, busta 150). Le mappe 566 e 567, <strong>di</strong> grosso formato, sono relative, rispettivamente, al<br />

Capo <strong>di</strong> Sotto e al Capo <strong>di</strong> Sopra <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>; le mappe nn. 572-600 costituiscono una magnifica serie <strong>di</strong> 29 pezzi<br />

formato cm 65,5 x 95,5. Infine, i volumi 607 e 607bis sono così denominati: “1824. <strong>Catasto</strong> della R. Corte Camerale <strong>di</strong><br />

<strong>Sermide</strong>” e “Sommario de’ beni soggetti alla R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”.<br />

9

Nota integrativa<br />

In data 29/12/2006, a cura dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale <strong>di</strong> Mantova, è stata<br />

versata all’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova una cartella rinvenuta presso l’archivio dei suddetti uffici,<br />

contenente n. 27 mappe in carta su tela, formato cm 65x97, relative ai fon<strong>di</strong> componenti la corte<br />

camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>.<br />

Le mappe, datate "Milano 21 ottobre 1824", bollate e sottoscritte dagli esecutori, l’ingegnere<br />

Galeano Bassani ed il perito Carlo Simonini, si presentano in buono stato <strong>di</strong> conservazione.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una copia (mancante <strong>di</strong> due tavole, rispettivamente la III e la V) del cosiddetto “catasto<br />

Galeani-Simonini”, la rilevazione catastale eseguita tra il 1822 ed il 1824, su commissione del conte<br />

milanese Giacomo Mellerio, ultimo proprietario della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>.<br />

Una copia completa <strong>di</strong> tali mappe, pure sottoscritte dagli esecutori, è conservata nel fondo Mappe<br />

Catastali dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova, ai numeri 572-600 (vedasi nota 39 dell’introduzione: la<br />

serie completa consta <strong>di</strong> 29 mappe). Sempre nel fondo Mappe Catastali, ai numeri 607 e 607 bis<br />

sono conservati i due registri, rispettivamente <strong>Catasto</strong> e Sommario dei beni soggetti alla corte, che<br />

furono redatti a completamento della rilevazione catastale.<br />

L’evidente pertinenza del nuovo versamento ne ha suggerito la collocazione nel fondo “Catasti<br />

<strong>camerali</strong> <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong>”: si veda pertanto la cartella n. 118 aggiunta in coda al<br />

presente inventario.<br />

Mantova, 29 <strong>di</strong>cembre 2006<br />

Luisa Onesta Tamassia<br />

10

Inventario<br />

11

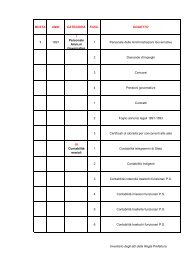

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

Prospetto sintetico<br />

Registri 1-7: catasto vecchio (Giovanni Lodovico <strong>delle</strong> Belle), 1606-1608<br />

Registri 8-14: catasto <strong>di</strong> Gerolamo Bresciani, 1700-1705<br />

Registro 15: “Maestro Rubeo primo”, <strong>di</strong> Carlo Pozzi, 1718<br />

Registro 16: “Maestro Rubeo secondo”, <strong>di</strong> Carlo Pozzi, annotazioni al 1852<br />

Registro 17: tentativo <strong>di</strong> trasformare in denaro i contributi in natura, 1787-1788<br />

Registri 18-20: fase della recupera da parte del governo austriaco, 1852-1854<br />

Registri 21-24: registri dei passaggi <strong>di</strong> proprietà<br />

Registro 25: catasto del 1871<br />

Registri 26-71: elenchi dei fittarelli, 1852-1872.<br />

Registro 1<br />

<strong>Catasto</strong> vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 1000, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1627 circa, unica<br />

annotazione al 1680 a c. 59r.<br />

(Parzialmente in cattivo stato <strong>di</strong> conservazione).<br />

Registro 2<br />

Registro I dei trapassi del catasto vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate da 1 a 293, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1700 circa.<br />

Rubrica alfabetica: ve<strong>di</strong> registro n. 6.<br />

Sul frontespizio è riportata una memoria relativa al crollo della torre grande della rocca <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

avvenuto il 1° febbraio 1649.<br />

Registro 3<br />

Registro II dei trapassi del catasto vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate da 291 a 584, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1700 circa.<br />

Rubrica alfabetica: ve<strong>di</strong> registro n. 6.<br />

Registro 4<br />

Registro III dei trapassi del catasto vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate da 584 a 882, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1700 circa.<br />

Rubrica alfabetica: registro n. 6.<br />

Registro 5<br />

Registro IV dei trapassi del catasto vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate da 882 a 1146, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1700 circa.<br />

Rubrica alfabetica: registro n. 6.<br />

Registro 6<br />

Rubrica alfabetica riferibile ai registri dei trapassi n. 2, 3, 4 e 5, vi sono in<strong>di</strong>cizzati i nomi <strong>di</strong><br />

battesimo.<br />

Registro 7<br />

Elenco dei particolari che pagano denari contanti ed altri fitti alla Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, s.d.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 214, con rubrica alfabetica rilegata in testa, ove sono annotate le<br />

tassazioni, in denaro e natura, con riferimento a pagine dei registri dei trapassi n. 2, 3, 4 e 5.<br />

(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />

12

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

Registro 8<br />

“Libro primo <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />

giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 49, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Vi sono descritti terreni e<br />

fabbricati posti nelle seguenti zone <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: San Romano, zona verso Ponte Molino.<br />

Registro 9<br />

Libro secondo <strong>delle</strong> misure e piante dei terreni, casamenti ed altro sotto la corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />

giuris<strong>di</strong>zione, Girolamo Bresciani, 1700.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 49, privo del frontespizio, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Vi sono<br />

descritti terreni e fabbricati posti nelle seguenti zone <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: contrada del Porto, contrada del<br />

Vegnale (o Vignale), contrada del Arnarolo, contrada della Restara Vecchia, contrada <strong>di</strong> San<br />

Sebastiano, contrada della Restara Nova, contrada <strong>delle</strong> Restare, sito del Capitello, contrada in<br />

Capo <strong>di</strong> Villa o sia contrada <strong>delle</strong> Cavrese, contrada detta la Via Bassa.<br />

Registro 10<br />

“Libro terzo <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />

giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 50, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Sul retro della coperta “Dosso,<br />

Civete, Maselle, Cornale, Vignale, Arnarolo”.<br />

Registro 11<br />

“Libro quarto <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />

giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 50, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Sul retro della coperta:<br />

“Cornale, Coregioli, Bisella, Communa”.<br />

Registro 12<br />

“Libro quinto <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />

giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 48, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Sul retro della coperta:<br />

“Communa, Calcinare, Panzine o sia Tencarola, Cappo <strong>di</strong> Villa”.<br />

Registro 13<br />

“Libro sesto <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />

giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 20, con rubrica alfabetica formato vacchetta rilegata all’inizio. Sul retro<br />

della coperta: “S. Giovanni, Cantonata, Tencarola [“Tencarola” è cassato].<br />

Registro 14<br />

“Cattastro Rubeo”, 1700 circa.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 288, manca la carta n. 18, con annotazioni dal 1710 (c. 121b) al 1745 circa<br />

(c. 89b), riferimenti ai quattro registri catastali nn. 2-5, a 18 libretti <strong>delle</strong> misurazioni eseguiti tra il<br />

1606 ed il 1608, (cc. 3a, 7a, 101a, 113a, ecc.) ed ai libri <strong>delle</strong> misurazioni eseguiti da Bresciani nel<br />

1700 (cc. 2a, 198a).<br />

Registro 15<br />

“Maestro Rubeo primo”, Carlo Pozzi, 1718<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 300, con rubrica alfabetica inserta, annotazioni al 1846 circa.<br />

13

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

Registro 16<br />

“Maestro Rubeo secondo”, post 1748 (dal 1753, c. 40b), con annotazioni al 1852.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 291, la numerazione prosegue fino a c. 341 su quinternetto non rilegato<br />

intitolato “Quinternetto d’unirsi al Maestro Rubeo secondo per le partite 1834 1835”, rubrica<br />

alfabetica inserta.<br />

Registro 17<br />

“Liquidazione relativa alla redenzione implorata dai contribuenti della Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

eseguita sulla norma prescritta dalla R. Intend. Pol. <strong>di</strong> Mantova”, s. d., ma 1787-1788. (Vedasi:<br />

Intendenza Politica <strong>di</strong> Mantova, b. 378, fasc. 173).<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 49 con fincatura a stampa, cui seguono 4 cc. numerate con fincatura<br />

manoscritta, in coda prospetti riassuntivi.<br />

Registro 18<br />

“Sommarione o stato dei beni sottoposti alla Camerale Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 15 settembre 1852.<br />

Quinternetto <strong>di</strong> cc. 40, detto “sommarione del Baldoli”.<br />

Il registro pone a confronto la situazione dei beni obnoxi alla Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> al momento della<br />

ven<strong>di</strong>ta, nel 1747 e nel 1765, con la situazione riscontrata al momento della recupera da parte del<br />

governo austriaco nel 1852.<br />

Registro 19<br />

“Catastro dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, (1852-1854).<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 111, con elencati in or<strong>di</strong>ne alfabetico possessori conferenti, riferimenti<br />

catastali ai beni posseduti e relative tassazioni in natura e sotto forma <strong>di</strong> fittarelli stabili.<br />

Registro 20<br />

“Possessori obnoxi alla R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, s.d., ma 1854.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. 53, con carattere <strong>di</strong> minuta, che elenca 420 possessori, con natura e valore capitale<br />

della obnoxietà. Inserto foglio n. 1655 <strong>di</strong> “Osservazioni emerse all’atto del confronto della Tavola<br />

Censuaria del Comune <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> colle Rubriche dei fon<strong>di</strong> obnoxi alla Regia Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”,<br />

datato 16 giugno 1854.<br />

Registro 21<br />

“Registro pei trapassi dei Fon<strong>di</strong> obnoxi alla I. R. Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, volume I.<br />

Registro partitario <strong>di</strong> cc. numerate da 1 a 190½, possessori dalla lettera A alla C.<br />

(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />

Registro 22<br />

“Registro pei trapassi dei Fon<strong>di</strong> obnoxi alla I. R. Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, volume II.<br />

Registro partitario <strong>di</strong> cc. numerate da 191 a 388, possessori dalla lettera C alla lettera L.<br />

(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />

Registro 23<br />

“Registro pei trapassi dei Fon<strong>di</strong> obnoxi alla I. R. Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, volume III.<br />

Registro partitario <strong>di</strong> cc. numerate da 389 a 585, possessori dalla lettera M alla lettera R.<br />

(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />

14

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

Registro 24<br />

“Registro pei trapassi dei Fon<strong>di</strong> obnoxi alla I. R. Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, volume IV.<br />

Registro partitario <strong>di</strong> cc. numerate da 586 a 699, possessori dalla lettera S alla lettera Z.<br />

(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />

Registro 25<br />

“<strong>Catasto</strong> della Regia Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1871”, 1871.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. 191 con possessori conferenti in or<strong>di</strong>ne alfabetico e riferimenti al catasto <strong>di</strong> Felice<br />

Pozzi.<br />

Elenchi dei fittarelli (1852-1872)<br />

Registro 26<br />

“Elenchi B e C <strong>delle</strong> partite fon<strong>di</strong>arie che pagavano in generi in natura, e con in<strong>di</strong>cazione dei<br />

fittarelli precari stabiliti nell’anno 1852”, 1852.<br />

Registro 27<br />

“Elenco <strong>delle</strong> offerte pei fittarelli precari in surrogazione <strong>delle</strong> prestazioni dei generi in natura dei<br />

fon<strong>di</strong> obnoxi alla Cameral Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> per l’anno 1853”, 25 maggio 1853.<br />

Registro 28<br />

“Elenco della offerte pei fittarelli precari in surrogazione della prestazione dei generi in natura dei<br />

fon<strong>di</strong> obnoxi alla Cameral Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> per l’anno 1853”, 25 maggio 1853, copia.<br />

Registro 29<br />

“Elenco dei offerenti pei fittarelli stabili [“stabili” è cassato] precari in surrogazione dei generi in<br />

natura dei fon<strong>di</strong> obnoxi alla Regia Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> per l’anno 1853”, 1853, minuta.<br />

Registro 30<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Fittarelli precari anno 1854”, 25 giugno 1854.<br />

Registro 31<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Fittarelli precari anno 1854”, 25 giugno 1854, copia.<br />

Registro 32<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Fittarelli precari anno 1854”, 25 giugno 1854, minuta.<br />

Registro 33<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno rurale 1855. I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 10 maggio<br />

1855.<br />

Registro 34<br />

“Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1855. Dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 10<br />

maggio 1855, copia.<br />

Registro 35<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1856. Dall’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 10<br />

aprile 1856.<br />

15

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

Registro 36<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1856. Dall’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 10<br />

aprile 1856, copia.<br />

Registro 37<br />

“Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1857 dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 20<br />

marzo 1857.<br />

Registro 38<br />

Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1857.<br />

Registro privo <strong>di</strong> copertina, copia del n. 37.<br />

Registro 39<br />

“Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1858, e per più anni, in luogo della<br />

prestazione dei generi in natura dai fon<strong>di</strong> obnoxi all’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 1° maggio<br />

1858.<br />

Registro 40<br />

“Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1858, e per più anni, in luogo della<br />

prestazione dei generi in natura dai fon<strong>di</strong> obnoxi all’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 1° maggio<br />

1858, copia.<br />

Registro 41<br />

“Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1858, e per più anni, in luogo della<br />

prestazione dei generi in natura per tutti i fon<strong>di</strong> obnoxi all’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 1°<br />

maggio 1858, copia.<br />

Registro 42<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1859 e<br />

per più anni”, 12 giugno 1859.<br />

Registro 43<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1859 e<br />

per più anni”, 12 giugno 1859, copia.<br />

Registro 44<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1860 e<br />

per più anni”, 15 agosto 1860.<br />

Registro 45<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1860 e<br />

per più anni”, 29 agosto 1861.<br />

Registro 46<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1861”, 14 giugno<br />

1862.<br />

16

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

Registro 47<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1861”, s. d., copia.<br />

(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />

Registro 48<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1862”, 20 giugno<br />

1863.<br />

Registro 49<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1862”, 20 giugno<br />

1863, copia.<br />

Registro 50<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1862”, 20 giugno 1863, minuta.<br />

Registro 51<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1863”, 30<br />

novembre 1863.<br />

Registro 52<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1863”, 30<br />

novembre 1863, copia.<br />

Registro 53<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1863”, 30<br />

novembre 1863, minuta.<br />

Registro 54<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1864”, 3 marzo<br />

1864.<br />

Registro 55<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1864”, 3 marzo<br />

1864, copia.<br />

Registro 56<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1864”, 6 giugno<br />

1864, minuta.<br />

Registro 57<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno solare 1865”, 1865.<br />

Registro 58<br />

“R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno solare 1865”, 1865.<br />

Registro 59<br />

“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno solare 1865”, “Copia per<br />

uso ufficio”, 1865.<br />

17

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />

Registro 60<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1866”, 1866.<br />

Registro 61<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1867”, “Copia per uso ufficio”, 30 giugno 1867.<br />

Registro 62<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno solare 1868”, 1868.<br />

Registro 63<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1869”, 17 <strong>di</strong>cembre 1869.<br />

Registro 64<br />

“Stralcio dei debitori per fittarello precario dell’anno solare 1869”, 1869.<br />

Registro 65<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1870”, 8 giugno 1870.<br />

Registro 66<br />

“Estratto <strong>delle</strong> <strong>di</strong>tte che devono sod<strong>di</strong>sfare il fittarello precario e fittarello stabile dell’anno 1870<br />

settanta”, 1870.<br />

Registro 67<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1871”, 28 aprile 1871.<br />

Registro 68<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1871”, 20 luglio 1871.<br />

Registro 69<br />

“Prontuario dei fittarelli precari dell’anno solare 1871”, 1871.<br />

Registro 70<br />

“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1872”, 29 maggio 1872.<br />

Registro 71<br />

“Prontuario dei fittarelli precari dell’anno solare 1872 due”, 1872.<br />

18

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />

Prospetto sintetico:<br />

Registri 72-73: catasto fatto eseguire da Maria Gonzaga, detto catasto <strong>di</strong> Madama, 1643<br />

Registri 74-76: catasto <strong>di</strong> Giacomo Guarnieri, 1710<br />

Cartella 77: mappe del catasto <strong>di</strong> Giuseppe Bisagni, 1766-1768<br />

Registri 78-80: catasto <strong>di</strong> Giuseppe Bisagni, 1768-1778<br />

Registro 81: tentativo <strong>di</strong> trasformare in denaro le contribuzioni in natura, 1787-1788<br />

Registri 82-83: registri contabili, 1814-1853<br />

Registro 84: registro dei passaggi <strong>di</strong> proprietà, post 1824<br />

Registri 85-86: registri dei conferenti alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, 1859-1869<br />

Registri 87-114: elenchi dei fittarelli, 1855-1870<br />

Registri 115-117: registri relativi al palatico, tassa dovuta dai mulini, 1817-1871<br />

Registro 72<br />

“1643 Originale. Catastro de beni della Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> <strong>di</strong> Madama Serenissima Duchessa <strong>di</strong><br />

Mantova”, 1643.<br />

Esemplare originale con sottoscrizione del notaio Ludovico Fred<strong>di</strong> in data 23 giugno 1646, rubrica<br />

alfabetica rilegata in coda.<br />

Registro 73<br />

“Catastro de beni della Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> <strong>di</strong> Madama Serenissima Duchessa <strong>di</strong> Mantova del 1643”,<br />

1643, copia presumibilmente coeva del registro n. 72, rubrica alfabetica inserta.<br />

Registro 74<br />

“<strong>Sermide</strong>. <strong>Catasto</strong> Guarnieri”, Giacomo Guarnieri, 1710.<br />

Sul retro della coperta: “1710 Catastro del Guarnieri”.<br />

Registro catastale sud<strong>di</strong>viso in due parti: la prima parte, <strong>di</strong> cc. numerate 219, relativa a terreni che<br />

corrispondono beni in natura alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>; la seconda parte, <strong>di</strong> cc. numerate 123, relativa a<br />

case ed e<strong>di</strong>fici che corrispondono fittarelli.<br />

In coda due in<strong>di</strong>ci alfabetici: “In<strong>di</strong>ce <strong>delle</strong> terre che pagano in natura”, “In<strong>di</strong>ce dei fittarelli”, con<br />

in<strong>di</strong>cizzati nomi <strong>di</strong> battesimo.<br />

Nel catasto sono descritte e <strong>di</strong>segnate in pianta ed in alzato terre e case <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, Moglia e<br />

Carbonara (cc. 115-123 della seconda parte) nelle seguenti vie, contrade e località.<br />

<strong>Sermide</strong>: contrada <strong>di</strong> Porcara, contrada della via Fredda, contrada del Capitello <strong>delle</strong> Mastine,<br />

contrada della Roversella, contrada della Carossa, contrada del Forcello, contrada del Capo <strong>di</strong> Sotto,<br />

via <strong>di</strong> Santa Croce, via de Gran<strong>di</strong>, contrada <strong>delle</strong> Cabianche, contrada del Bassanello, contrada del<br />

Gorgo (o de’ Gorghi), via dell’Ospitale, contrada de’ Casoni, località Capitel Vecchio, via <strong>delle</strong><br />

Brusche, località Montine, contrada dello Zappellone, contrada dell’Argine Novo, contrada<br />

dell’Argine Vecchio, via della Corte, località Castello, via Brunella, località Schiappetta, contrada<br />

dell’Arloia, via del Dragoncello.<br />

Moglia: contrada della Ro<strong>di</strong>ana, via <strong>delle</strong> Maine, via Bolognese, via <strong>di</strong> Traverso, contrada<br />

dell’Argine, Verzenese, via <strong>delle</strong> Polle, contrada del Travessagno, Argine della Valle, contrada del<br />

Bugno, via dei Dossi, via della Brolla.<br />

Carbonara: contrada <strong>delle</strong> Basse, contrada della Chiavica <strong>di</strong> Scapino, località chiavica della Via<br />

Grande.<br />

Registro 75<br />

“Copia. In<strong>di</strong>ce de’ terreni che pagano in natura sotto la Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, s. d. (1766)<br />

Rubrica alfabetica con aggiornamenti, riferibile alla prima parte del catasto Guarnieri (registro 74),<br />

in cui sono in<strong>di</strong>cizzati i cognomi.<br />

19

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />

Registro 76<br />

“Copia. 1766 In<strong>di</strong>ce de Fittarelli <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 1766.<br />

Rubrica alfabetica con aggiornamenti, riferibile alla seconda parte del catasto Guarnieri (registro<br />

74), in cui sono in<strong>di</strong>cizzati i cognomi.<br />

Registro 77<br />

“Libro de’ <strong>di</strong>segni coppia <strong>delle</strong> mappe”, catasto <strong>di</strong> Giuseppe Bisagni, 1766-1768<br />

Coperta in cartone rigido e sovracoperta <strong>di</strong> tela verde contenente rilegate n. 62 mappe relative a<br />

<strong>Sermide</strong>, e due mappe slegate (nn. 64 e 65) relative a Carbonara; unità <strong>di</strong> misura in trabucchi<br />

milanesi.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una copia del catasto eseguito dal perito camerale Giuseppe Bisagni tra il 1766 ed il<br />

1768.<br />

Il catasto Bisagni era costituito da 5 mappe, <strong>di</strong> cui una in formato minore relativa alle alluvioni, non<br />

presente tra le copie. Ogni mappa si sviluppava in più fogli detti “foglio rettangolo” (“R.°”)<br />

identificati con un numero romano; ciascun foglio rettangolo si articolava a sua volta in più tipi. Un<br />

foglio manoscritto applicato in testa alle mappe riassume la corrispondenza tra i numeri <strong>di</strong> mappale<br />

ed i singoli tipi.<br />

Inserto sommarione con in<strong>di</strong>cazione dei possessori, denominazione dei fon<strong>di</strong>, in<strong>di</strong>cazione della<br />

tassazione e corrispondenza tra i numeri <strong>di</strong> mappale del catasto Bisagni (“numero <strong>di</strong> mappa<br />

particolare”) ed i numeri <strong>di</strong> mappale del catasto Teresiano (“numero della mappa censuaria”)<br />

eseguito per <strong>Sermide</strong> nel 1777.<br />

Registro 78<br />

Coperta in cartone con scritta sulla costa “Ser Cat 1768”, contenente quattro quinternelli come<br />

segue: “N. 1 1768 Quinternello del Cappo <strong>di</strong> Sotto insino alla strada della Carossa. Corte Camerale<br />

<strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”; “N. 2 1768 Quinternello del quarter dalla strada dalla Carossa insino alla via del<br />

Ospitalle. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”; “N. 3 1768 Quinternello del quarter dalla strada del Ospitale<br />

insino alla via del Chiavechione e Bolognese sotto la Moglia”; “N. 4 Quinternello della Moglia del<br />

1768”.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un libro <strong>di</strong> denunce raccolte nel 1768 relative ai fon<strong>di</strong> della Moglia, del Capo <strong>di</strong> Sotto,<br />

strada Carossa, strada dell’Ospedale al Chiavicone e via Bolognese.<br />

Registro 79<br />

“Catastro de’ fittarelli. C”, s.d. (1776).<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 300 contenente la descrizione <strong>delle</strong> proprietà che pagano fittarelli.<br />

Registro 80<br />

“Fittarelli che si pagano alla Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, Giuseppe Bisagni, 1778, aggiornamenti al 1804.<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 282, con rubrica alfabetica rilegata in coda. Rilegato in testa quinternetto<br />

riassuntivo “Nota de’ fittarelli che annualmente si devono pagare da’ sotto<strong>di</strong>stinti alla Corte <strong>di</strong><br />

<strong>Sermide</strong>”, datato e firmato dal Bisagni, con in<strong>di</strong>cati 280 contribuenti ed entità della contribuzione in<br />

denaro. Segue ulteriore elenco dei contribuenti con sottoscrizione <strong>di</strong> Giuseppe Bisagni, 2 febbraio<br />

1778.<br />

Registro 81<br />

“61. Registro de terreni contribuenti alla Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, s.d., ma 1787-1788. (Vedasi:<br />

Intendenza Politica <strong>di</strong> Mantova, b. 378, fasc. 173).<br />

Registro <strong>di</strong> cc. numerate 65 con fincatura a stampa. Gli utenti sono elencati in or<strong>di</strong>ne alfabetico e<br />

numerati progressivamente fino al numero 451.<br />

20

I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />

Registro 82<br />