RELAZIONE PIANO QUADRO TRATTURI - Urbanisticafoggia.org

RELAZIONE PIANO QUADRO TRATTURI - Urbanisticafoggia.org

RELAZIONE PIANO QUADRO TRATTURI - Urbanisticafoggia.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PREMESSA<br />

IL SISTEMA DEI <strong>TRATTURI</strong><br />

Aspetti storici e archeologici<br />

La transumanza<br />

Il territorio della transumanza nella Capitanata<br />

caratteri dell’insediamento<br />

geomorfologia-geolitologia<br />

idrologia<br />

LA STRUTTURA DEL P.C.T.<br />

P.C.T. obiettivi di fondo<br />

Indagini preliminari<br />

siti di interesse naturalistico<br />

percezione paesaggistica<br />

singolaritÅ - nodo tratturale<br />

Indagine sulle concessioni<br />

Indagini sulle vendite<br />

Il sistema dei vincoli<br />

Il P.C.T. l’iter procedurale<br />

Il progetto<br />

IL PROGETTO<br />

la costruzione del territorio<br />

il sistema dei parchi lineari<br />

interventi in ambito extraurbano<br />

interventi in ambito urbano<br />

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE<br />

INDICE

PREMESSA<br />

L’Amministrazione comunale di Foggia ha provveduto in data 20 giugno 2002 a dare l’incarico<br />

per la redazione del P.Q.T. del solo ambito urbano di Foggia successivamente in data 11<br />

ottobre 2007 l’amministrazione ha allargato l’incarico per tutto il Comune di Foggia.<br />

Si Å provveduto a predisporre il presente Piano Comunale Tratturi (P.C.T.) il quale Å stato<br />

redatto in linea con quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 29 del 23 dicembre 2003, inoltre la<br />

stessa Å stata effettuata nel rispetto delle “Linee guide per la redazione dei piani comunali dei<br />

tratturi” emanato della Regione Puglia, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva,<br />

settore Demonio e Patrimonio, Ufficio Parco Tratturi – Foggia.<br />

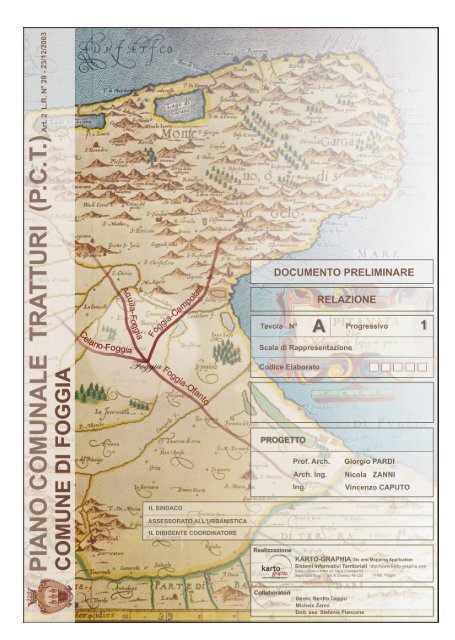

Il P.C.T. interessa tutte le aree tratturali all’interno del territorio comunale di Foggia in<br />

particolare i tratturi Aquila – Foggia, Celano – Foggia, Foggia Campolato, Foggia – Ofanto<br />

oltre a tutti i tratturelli, individuando e perimetrando dette aree in categoria come previsti dal<br />

comma 2 art. 2 della L.R. n. 29/2003.<br />

Il P.C.T. si propone di regolamentare e disciplinare i processi di trasformazione urbanistica<br />

finalizzati alla modificazione fisica in cui sia promossa la tutela e il mantenimento dell’identitÖ<br />

stessa e culturale delle aree tratturali il tutto per avere un processo di sostenibilitÖ territoriale.<br />

Il Piano Comunale Tratturi (P.C.T.) si configura quale “Piano Urbano Esecutivo P.U.E.” ed in<br />

quanto tale, ai sensi della vigente normativa regionale urbanistica, si identifica quale variante<br />

allo strumento urbanistico generale vigente P.R.G. (comma 3 art. 2 L.R.29/2003), lo stesso<br />

apporta le necessarie modifiche e variazioni al PUTT/P di cui agli articoli 5.06 e 5.07 (comma 4<br />

art. 2 L.R. 29/2003).<br />

Il P.C.T. si propone nell’ambito della pianificazione predisposta dal Comune di Foggia, quale<br />

strumento attuativo.

IL SISTEMA STRUTTURALE DEI <strong>TRATTURI</strong><br />

Aspetti storici e archeologici<br />

Per sfuggire alla neve d’inverno e al caldo torrido d’estate, a settembre e a maggio dall’Abruzzo<br />

alle Puglie e dal mare alla montagna, per millenni la transumanza delle pecore ( in spagnolo<br />

trashumar ) ha prodotto vie naturali di transito: i tratturi.<br />

Larghi come fiumi e verdeggianti d’erba, all’inizio, forse in epoca preistorica, costituivano vie di<br />

passaggio per enormi mandrie di pecore che naturalmente inseguivano condizioni climatiche e<br />

pascoli ottimali; in seguito, divenute proprietÖ, per poter mantenere aperte le vie di percorrenza<br />

presso centri e possessi agricoli, diedero luogo a norme e a tasse di pascolo da pagare. Il<br />

primo grande popolo che gettÜ le fondamenta della civiltÖ appenninica fu quello dei Sanniti.<br />

Pastori – guerrieri, bellicosi ed esperti in guerriglia, sicuramente fin dal V secolo a.C.<br />

disturbavano con le loro cicliche discese le pacifiche cittÖ dell’Apulia, occupandone le fertili<br />

pianure. Odiati e temuti dai Romani, sconfitti alle Forche Caudine nel 321 a.C., i Sanniti,<br />

migranti e tribali, si riunivano periodicamente in luoghi di culto monumentali ( Pietrabbondante,<br />

II sec. A.C. ).<br />

In epoca storica sicuramente i tracciati originari dei tratturi sono opera dei sanniti, essi<br />

rasentano i centri abitati e sono vicinissimi ai piá imponenti luoghi sacri: i templi di<br />

Pietrabbondante, Schiavi d’Abruzzo, Sulmona.<br />

I tratturi che collegavano i monti dell’Irpinia, del Sannio, dell’Abruzzo e del Molise<br />

raggiungevano le terre di Puglia con un percorso ed uno sviluppo totale di circa 3.500 km.<br />

Cicli naturali, stagioni, variazioni climatiche, ricerca di pascolo, riproduzione ne hanno scandito,<br />

da sempre, il ritmo, costituendone peraltro, culture dalla grande significativitÖ; interessanti<br />

reperti ci offrono ancora oggi la possibilitÖ di esaminarne e misurarne la portata.<br />

I Sanniti, i Frentani, i Peligni, i Vestini, le loro capitali, Sepino, Lanciano, Sulmona sono stati<br />

chiari esempi di forme di economia e di cultura molto piá complesse rispetto ad altre di tipo<br />

specificatamente agricolo.<br />

Una ricognizione archeologica e topografica delle alte e medie valli del Biferno, del Trigno e del<br />

Sangro, anche se parziale ed incompleta, ha permesso di individuare una lunga serie di recinti<br />

poligonali considerata una delle testimonianze piá caratteristiche delle forme di insediamento<br />

nell’etÖ precedente all’espansione romana.

Non sembrerÖ azzardato collocare tali costruzioni tra il VI e IV secolo a.C., nà rilevare il loro<br />

carattere non urbano, ma prevalentemente difensivo, in quanto, anche le cinte minori, situate<br />

sempre in posizioni strategiche, appaiono, presumibilmente, come osservatori fortificati.<br />

Nel territorio dei Pentri, soprattutto a nord di Boiano, gravitano sul corso del tratturo<br />

Pescasseroli – Candela le fortificazioni sannitiche del Monte Lungo di Longano ( Isernia ), di<br />

Campochiaro – Tre Torrette, di Sepino – Torrevecchia, di Cercemaggiore, mentre gravitano sul<br />

tratturo Castel di Sangro - Lucera i centri fortificati di Carovilli, Chiauci, Civitanova del Sannio,<br />

Duronia, Castropignano, San Giovanni in Galdo. Su bracci di questo stesso tratturo troviamo le<br />

fortificazioni sannitiche di Frosolone, di Monteverde – Vinchiaturo e di Monte Vairano che<br />

appare come il solo centro denotante un consapevole progetto per la costituzione di una<br />

struttura urbana, mai del tutto realizzata, ma identificata, per i riferimenti topografici contenuti in<br />

Livio ( X, 38 – 46 ) con il sito dell’antica Aquilonia.<br />

Lungo la linea del tratturo Celano – Foggia si possono individuare i centri fortificati di Monte<br />

Miglio – San Pietro Avellana di Monte Cavallerizzo – Capracotta, di Pietrabbondante – Monte<br />

Saraceno, mentre sul tratturo Ateleta - Biferno gravita il centro fortificato di Montefacone del<br />

Sannio.<br />

Nell’alto e medio Sangro, in posizione strategica su bracci tratturali raccordati variamente alle<br />

arterie armetizie Ateleta – Biferno e Centurelle – Montesecco, si possono censire i centri<br />

fortificati di Monte – Pidocchio, Montenerodomo, Monte Maio, Liscia – palazzo, Montelapiano,<br />

Montepallano.<br />

L’interdipendenza e concatenazione di tutti questi centri fortificati e la visibilitÖ reciproca<br />

permettevano, senza dubbio, l’uso di segnali a distanza tra l’uno e l’altro.<br />

Quest’ultima considerazione avvalora l’ipotesi di una funzione fondamentale di controllo da<br />

parte di questi centri che, in caso di guerra, servivano come rifugio per gli abitanti e gli armenti<br />

degli insediamenti sparsi lungo le pianure e le valli circostanti, essendo stato dimostrato ( La<br />

Regina ) che la condizione urbana si affermÜ in questa zona, gradualmente, con la conquista<br />

romana, nel quadro della trasformazione operata dalla municipalizzazione sulla struttura socio<br />

– economica del Pagus e del vicus.<br />

La pratica del pascolo transumatico ritarda, infatti, qualsiasi concentrazione di tipo urbano,<br />

mentre assume particolare funzione in questo sistema socio-economico, la costruzione di

santuari, mantenuti dalle offerte della comunitÖ nei quali le famiglie maggiorenti avevano il loro<br />

punto di incontro con denari e opere costruttive.<br />

In realtÖ i piá antichi luoghi culturali italici furono fiumi, boschi, caverne, o semplici aree, come<br />

attestano i “ Kurtin Keriin “ ( luogo recintato in onore di Cerere ) della Tavola di Agnone, il<br />

recinto chiuso da una siepe ed uno steccato, descritto da Livio ( X, 38 ) e il Lucus Angitiae<br />

ricordato nell’Eneide ( VII, 759 ).<br />

L’area sacra chiamata hurz ( Tavola di Agnone ) o Luvko ( Iucus – Capua ) o tero ( Abella )<br />

sicuramente preesistette alle costruzioni templari italiche,<br />

giacchà gli edifici dedicati al culto sono quasi sempre costruiti su un terrazzo pianeggiante,<br />

scavato lungo il pendio di un monte o di un colle e sostenuto da muraglioni in opera poligonale.<br />

Secondo questa tipologia furono edificati vari complessi culturali, tra cui il santuario sannitico di<br />

Campochiaro ( II sec. a.C. ) a 800 m. s.l.m., alle falde del Matese, nelle immediate vicinanze<br />

del tratturo Pescasseroli – Candela, dedicato ad Ercole ( la localitÖ Å segnata nella tabula<br />

peutingeriana col nome di Herculi(s) Rani ), il cui culto sopravvive nel toponimo dell’edicola<br />

della “ Madama del Coreni “ ( epitato vicino all’Hercules Curinus di Sulmona ). Il santuario fu<br />

distrutto da saccheggi e incendi nei primi decenni del I sec. a.C. in rapporto con la guerra<br />

sociale.<br />

Non presentano tracce di distruzione i due templi rinvenuti a Schiavi d’Abruzzo. Il primo,<br />

databile alla fine del III sec. a.C., impostato su podio, presenta un notevole impegno nella<br />

costruzione, mai del tutto realizzata, il secondo piá piccolo, del I sec. a.C. reca inciso sulla<br />

soglia della cella pavimentata con signino rosso e decorazioni di tessere bianche, il nome del<br />

costruttore in lingua osca, Paapii(s).<br />

Il tempietto subâ vari rifacimenti ed adattamenti, evidenziando nella sopravvivenza anche<br />

misera, di non aver svolto propaganda ideologica antiromana. I moduli architettonici di Schiavi<br />

si ravvisano in altre costruzioni.<br />

Un podio simile a quello del tempio maggiore Å stato individuato a Quadri.<br />

Vi s<strong>org</strong>eva la chiesa medioevale, diruta, di S. Maria dello Spineto.<br />

Sulla base di un testo epigrafico incompleto ( C.I.L. IX, 2813 ) nella localitÖ gli studiosi hanno<br />

ipotizzato il sito dell’antica Trebula.<br />

Un pavimento di signino rosso, simile invece a quello del tempietto minore di Schiavi, Å stato<br />

recuperato nella cella del santuario Sannitico di S. Giovanni in Galdo ( il toponimo Å di origine

longobarda, Walde = bosco, potrebbe ricordare il lucus, l’area sacra ), datato al II sec. a.C.<br />

testimonia una sopravvivenza culturale fino al 3ä secolo dopo Cristo, intervallata dal periodo<br />

buio della guerra sociale, per l’assenza di materiali databili alla fine del I sec. d.C.<br />

Il maggior complesso architettonico sannitico preromana Å rappresentato dal santuario di<br />

Pietrabbondante ( forse Bovianum Vetus ), situato nell’alta valle del Trigno, in prossimitÖ della<br />

grande arteria armentizia Celano – Foggia. Le scoperte archeologiche attestano una attivitÖ<br />

sacrale ed edilizia sin dal IV secolo a.C., interrotta violentemente e radicalmente dalle<br />

distruzioni operate da Annibale.<br />

I resti imponenti del tempio A si riferiscono alla ricostruzione del II sec. a.C., mentre il<br />

complesso scenograficamente superbo al tempio B – teatro puÜ essere ascritto alla fine del II<br />

sec. o agli inizi del I sec. a.C.<br />

L’impegno profuso nella grandiosa opera architettonica non testimonia soltanto l’ultima impresa<br />

edilizia sannitica, cui concorre di anno in anno il medix tuticus e l’intera nazione nell’etnico “<br />

Safinim “ ( che ricomparirÖ nelle monete durante la guerra sociale, ma attesta la concezione<br />

propria dei Sanniti di potenziare la sola edilizia cultuale, trascurando, invece, al contrario di<br />

quanto avviene ad Alfedena, il decoro dei centri abitati e degli edifici a carattere civile e militare.<br />

E’ infatti significativa nel Temenos o zona sacra la presenza del teatro che non aveva soltanto<br />

motivazioni sacrali e rituali, ma poteva costituire l’equivalente del Bouleuterion o<br />

ecclesiasterion, cioÅ parlamento o luogo di adunanza dei capi, data la particolare politica dei<br />

Sanniti, con una assemblea popolare a voto individuale, detta kombennio, ed una assemblea<br />

piá ristretta e piá elevata, detta komparakion.<br />

La forte ideologia antiromana esercitata a Pietrabbondante fu duramente punita alla fine della<br />

guerra sociale, con la soppressione giuridica delle attivitÖ cultuali, la cancellazione parziale<br />

delle attivitÖ produttive, nonchà la confisca<br />

degli immobili trasferiti a privati e con l’attribuzione della zona al municipio di Terventum, dopo<br />

la sua costituzione.<br />

E’ possibile rintracciare un complesso cultuale italico anche in area Carracina, a Juvanum, giÖ<br />

S. Maria del palazzo, in tenimento di Montenerodomo, a 1000 m. s.l.m..<br />

Gli scavi archeologici condotti negli ultimi tempi hanno permesso di emendare d interpretare<br />

quanto citato dalle fonti antiche ( Plinio, Nat. Hist. III, 106; Liber coloniarum, Porreca, Moschetta<br />

ecc. ).

Ma mentre le testimonianze romane su Juvanum, che ebbe la condizione di municipium (<br />

lapide XXIX ed. Madonna ), sono piuttosto cospicue, la fase italica Å nettamente individuabile<br />

sull’arce, con i resti di due templi ed un teatro.<br />

Il complesso culturale sfrutta la naturale scenografia offerta da una collinetta, alla sommitÖ della<br />

quale restano tracce di due templi di tipo italico, con un podio, l’altro meno chiaro, perchà servâ<br />

da basamento al diruto monastero cistercensi di S. Maria di Palazzo.<br />

Alla base della collina Å situato un piccolo teatro in pietra locale, di cui sono conservati il piano<br />

dell’orchestra e otto ordini di gradini. L’intera struttura architettonica, di etÖ repubblicana,<br />

quantunque meno imponente e raffinata di Pietrabbondante, ne ripete l’impianto e si allinea al<br />

gusto costruttivo dei templi coevi di Schiavi, Quadri, S. Giovanni in Galdo.<br />

E’ chiara, nel complesso, la costruzione su una primitiva area sacra, connessa col pascolo<br />

transumatici e con ricchi scambi commerciali da esso attivati.<br />

Sopravvive nel toponimo Vectigale di una frazione di Montenerodomo l’antico istituto del<br />

pagamento della decima al santuario.<br />

Incerta, invece, la divinitÖ venerata nei templi, ma Juvanum potrebbe adombrare l’attributo a<br />

Giove, tipicamente italico e significativamente concomitante con un latro toponimo Juvanum,<br />

derivato da un probabile<br />

Juvanium che il Marino attribuisce alla piana iortonese dove s<strong>org</strong>e la cosiddetta Pietra di<br />

Morrecine , per indicare un complesso culturale dedicato a Giove.<br />

I resti archeologici di Juvanum romana, mostrano una cittÖ vasta ed imponente, collegata<br />

all’arce da una strada lastricata, con un grandioso foro di m. 62 x 27, circondato da portici, uno<br />

dei quali era forse usato come basilica o luogo di riunione al coperto.<br />

Intorno al foro botteghe, l’indicazione di una vasca, forse una fontana pubblica, con residui di<br />

condotti delle acque, dappertutto basi di statue con iscrizioni, materiale ceramico, monete, tubi<br />

in piombo e terracotta, denti di cinghiale frequentissimi, quasi a suffragare il culto a Diana, dea<br />

delle selve, attestato in una lapide ( lap. XXVIII ed. Madonna ) e sopravvissuto nel toponimo<br />

Selvagrossa, in un luogo ora spoglio di piante.<br />

Nessun rinvenimento, invece, dei quartieri residenziali, malgrado la forte concentrazione<br />

demografica che una struttura urbana municipale inevitabilmente richiedeva, data la presenza<br />

di molte magistrature e corporazioni, come quelle menzionate nella XXIX epigrafe ( ed.<br />

Madonna ); quattuoviri giusdicenti, edili, questori, prefetti dei fabbri, prefetti dei cavalieri.

Non vi sono tracce archeologiche neppure delle mura che, senza dubbio, circondavano la cittÖ<br />

romana, restaurate da Fabio Massimo, personaggio identificato col rector della provincia del<br />

Sannio ( lapide XXVII ed. Madonna ) del 352 d.C. e piá volte menzionato in lapidi scoperte a<br />

Histonium e Sepino.<br />

La vita della cittÖ sembra infatti cessare completamente alla fine del IV sec. d.C..<br />

Della grande romana, via Istonia, resta solo una colonna miliaria di forma rotonda, dedicata a<br />

Valentiniano e Valente, proveniente da Montenerodomo.<br />

Si attendono ulteriori scavi, piá ampi e circostanziati per capire la funzione di una cittÖ cosâ<br />

imponente e decentrata, nonchà la pubblicazione e divulgazione<br />

dei reperti affiorati durante la campagna archeologica del 1980, tra i quali un sarcofago in<br />

pietra locale con un coperchio a doppio spiovente e lunga iscrizione dedicatoria ad un giovane<br />

adolescente morto a 16 anni.<br />

La fortunata scoperta di due epigrafi ci permettono di ubicare la seconda cittÖ dei Carracini,<br />

Cluviae. In una iscrizione di Isernia della fine del II sec. d.C. compare un curatore rei publicae<br />

Cluviensium Carracinorum ( Castagnoli, Lavinium, I, 1972, pag. 117 ), mentre una lastra di<br />

bronzo rinvenuta a San Salvo, localitÅ Bufalara, su cui Ç inciso un decreto dell’assemblea<br />

municipale di Cluviae per il conferimento del patronato ad Aurelius Evagrius Honoris nel 384<br />

d.C., menziona, nel contesto di un linguaggio povero e scorretto, i Cluvienses Carracini ( La<br />

Regina ).<br />

Che poi il municipio di Cluviae sia da identificare con la Cluviae in Samnio, ciatata da Livio ( IX,<br />

31 ) per un episodio bellico del 311 a.C. Å cosa ancora da chiarire. Sulla base degli scarsi indizi<br />

noti, gli storici da tempo erano riusciti a delimitare la probabile ubicazione della cittÖ tra<br />

Anxanum e Juvanum. Il tentativo fatto per identificarla con Monte Pallano Ç archeologicamente<br />

inconsistente, perchÉ mancano ancora gli indizi difficilmente cancellabili della presenza di un<br />

municipio ( Sgattoni ).<br />

Le ricognizioni eseguite in vari luoghi per riconoscervi le caratteristiche di un oppidum sannitico<br />

e di un municipium romano, consentono di rilevare una consistente struttura urbana nella<br />

localitÖ detta Piano Laroma, presso Casoli, a cui giÖ si attribuiva il nome di Pagus Urbanus (<br />

C.I.L. IX, 2984 ) e in cui sopravvive una singolare testimonianza nel toponimo Fonte Carracina.<br />

La mappa archeologica del pianoro di Cluviae – Piano Laroma consente di rilevare tracce di<br />

una cinta di mura, su tre lati, nelle quali si dovevano aprire almeno cinque porte alte sui

torrenti Laio ed Avello, affluenti dell’Aventino, mentre sul lato Nord-Ovest Å stata accertata la<br />

presenza di una Necropoli.<br />

Tra i numerosi ruderi affioranti, tracce cospicue di un edificio termale, con pavimento a mosaico<br />

di periodo imperiale, mentre l’edificio piÑ chiaramente leggibile in pianta Ç il teatro, ubicato sul<br />

lato settentrionale dell’area urbana adiacente alle mura e con la cavea esposta a Nord-Est<br />

verso l’esterno ( Sgattoni ).<br />

Ovunque affiorano a Cluviae i resti di epoca romana, ceramiche, bronzetti, fibule, tegoloni,<br />

pezzi di mosaici che, per l’incuria degli enti pubblici e l’aviditÖ dei privati, vanno ad arricchire le<br />

mostre dei collezionisti, ripetendo lo scempio dei furti che, per secoli, hanno saccheggiato<br />

anche Juvanum.<br />

L’intensa romanizzazione dell’area frentana e la costituzione dei municipi penalizzarono e<br />

mortificarono i centri sannitici che avevano tradotto la propria coscienza etnica in fatti politici,<br />

linguistici ed artistici.<br />

E’ appena il caso di ricordare che la base di un donario con iscrizione dedicatoria, risalente al II<br />

sec. d.C., proveniente da Isernia, ci documenta: “ sulla <strong>org</strong>anizzazione degli aitanti originari del<br />

luogo, i Sanniti, privati di capacitÅ politica e ridotti nella condizione di stranieri residenti, incolae<br />

, cui erano riconosciuti limitati diritti civili, nella struttura politica e sociale della colonia latina “ (<br />

La Regina ).<br />

Come prospettiva culturale, il modulo ellenizzante latino si sovrappose all’arte italica che,<br />

benchà condizionata dal materiale esistente sul posto, si era modellata a contatto di culture<br />

esterne, esprimendosi come segno inconfondibile di cultura e civiltÖ.<br />

Cultura romana e cultura italica ebbero, tuttavia, una spinta unitaria attraverso una forza<br />

rilevante: la religione.<br />

La divinitÖ maggiormente rappresentata Å Giove, dio del cielo e della luce ma il suo nome Å<br />

quasi sempre accompagnato da altre determinazioni che richiamano un’altra divinitÖ o nozione<br />

divinizzabile.<br />

Il ricordo di are e culti in onore di Giove Å rimasto nella toponomastica abruzzese: Monte Giove,<br />

Campo di Giove, Fonte di Giove, Juvara ( da Iovis ara, presso Scanno ), Ara Bigiove ( presso<br />

Rocca di Corno ), Colle S. Giovenale.

La manifestazione religiosa piá antica Å perÜ connessa non a Giove ma ai totem della<br />

tradizione dei veria sacra, o migrazioni di giovani destinati ad essere sacrificati, appena nati,<br />

perchà promessi con voto sacro in casi di calamitÖ.<br />

Ricordiamo il picchio dei Piceni, l’Hirpus degli Irpini, l’orso dei Marsi. Il toro dei Sabini Sanniti,<br />

la cui radicale bus sopravvive in Boviano, Boiano, Vitulano, nel popolo dei Vitelli o Vitelli ( da<br />

cui Italia ), nel toponimo grotta del Bove, si trasformÜ nelle leggende popolari di carattere<br />

agiografico concernenti l’orma del bue di S. Raniero, venerato a Bagno.<br />

Le migrazioni dei popoli sabellici ripetono in nuce le grosse migrazioni dei popoli “ di fondo<br />

mediterraneo “ che, a piá riprese, popolarono l’occidente, rappresentando la propria epopea<br />

nel mito di Ercole ( Eracle per i Greci, Hercle per gli Etruschi, Melkart per i Fenici ) con cui<br />

appare strettamente imparentato il mito dell’eroe legato alla cattura dei buoi di Gerione in<br />

Iberia.<br />

Il nostos alla guida della mandria Å costellato di leggende italiche, favorite in Etruria, Campania<br />

o Lazio dagli innegabili influssi esercitati dalla Magna Grecia.<br />

Cosâ il carattere colto, di importazione del mito di Ercole Å ravvisabile non solo nelle<br />

sopravvivenze toponomastiche: Porto Ercole, Ercolano, il villaggio dedicato ad Ercole nella foce<br />

del Sarno, Pompei ( che, secondo Servio, era chiamata dalla pompa o corteo trionfale di<br />

Eracle ), ma anche in varie istituzioni cultuali, come quella famosa dell’Ara Maxima, a Roma,<br />

dove la vicenda del dio Å connessa con le simbologie di Caco ed Evandro (malvagitÖ e bontÖ).<br />

Il mito di Ercole Å poi notevolmente e sorprendentemente diffuso in tutto l’Abruzzo – Molise,<br />

dove sono stati rinvenuti, in numero incredibile, isolati o in stipi votive, ex voto in pietra e<br />

bronzo, raffiguranti il dio e datati lungo un arco di tempo che va dall’arcaismo ai primi secoli<br />

dell’era volgare; senza tralasciare le numerose dediche di templi al dio: Ercole Curino a<br />

Sulmona, ad Alfedena, a Campochiaro, a Montorio al Vomano ed iscrizioni varie, tra cui quella<br />

dei cultori di Ercole a Vico Stramenticio in Val Vibrata e quella di Juvanum attestante la<br />

presenza di un collegio sacerdotale degli Ercolani.<br />

Da tutte queste testimonianze e dalla costante iconografia rappresentante il dio n posizione<br />

d’assalto, con la clava nella destra e la pelle di leone sul braccio , a evidente simbolizzazione<br />

della funzione specifica del pastore attaccato al suo bastone, sterminatore di fiere ed uccisore<br />

di ladroni, ci sembra di poter ipotizzare il carattere essenzialmente locale, indigeno dell’Ercole<br />

abruzzese-molisano che, penetrato nelle nostre regioni attraverso le piste armentizie, vi si

attesta con caratteri originalissimi, bucolici, legati alla transumanza, con funzione rituale,<br />

ritmica, ciclica, prevalentemente non epica. La forza di penetrazione religiosa di questo mito Å<br />

cosâ radicale ed inconfondibile nella nostra cultura da sopravvivere nei secoli.<br />

Ci sembra, infatti, significativo che Ercole sia collegato in Abruzzo a fenomeni naturali, come<br />

avviene in Campania nei miti relativi alla lotta dei giganti nei Campi Flegrei ed alla costruzione<br />

della diga che separa il lago Lucrino dal mare, soltanto nel medioevo, quando viene identificato<br />

con Sansone, un eroe cristiano, per cosâ dire, importato, le cui leggende si possono<br />

rintracciare nel pollice, nella orma o nella pedata di Sansone, ricordati rispettivamente a<br />

Gessopalena, Torricella Peligna, Lama dei Peligni, mentre l’eroe sopravvive con singolare<br />

continuitÖ con i caratteri propri, originali, inconfondibili, espressi nella teologia della<br />

transumanza, nella tradizione medioevale dei paladini, giganteschi pastori che ogni giorno<br />

portavano le greggi al pascolo dalla Maiella alla Puglia, accumulando nei loro percorsi quei<br />

tesori che la gente credeva nascosti a Juvanum, Montorio al Vomano o nelle caverne di<br />

Monte Pallano.<br />

Vale la pena, inoltre, ricordare che la Frentania Å la zona in cui meno numerosi sono stati i<br />

ritrovamenti archeologici inerenti il mito di Ercole, forse perchà la grande via armentizia<br />

Adriatica l’Aquila – Foggia si sviluppÜ piá tardi, quando giÖ la romanizzazione aveva impresso<br />

alla zona un carattere agricolo ben definito, prima delle ville, con colture di olivi e viti, in seguito<br />

con la formazione di grosse strutture urbane, come Anxanum, Histonium, Buca.<br />

L’archeologia potrebbe ancora rivoluzionare sorprendentemente qualsiasi ipotesi, molte sono le<br />

incognite italiche o romane che la terra ancora nasconde.<br />

La vittoria di Silla sui Sanniti ( 82 a.C. ), pur distruggendo l’entitÖ etnica, politica e culturale dei<br />

sanniti, non ne mutÜ l’economia pastorale nà per importanza economica, nà per vocazione. Le<br />

loro terre confiscate ed assegnate ai soldati veterani, mantennero intatti i tracciati dei tratturi.<br />

Peraltro la pastorizia era l’unica fonte di notevole ricchezza per le Puglie, il Molise e l’Abruzzo<br />

e forse, proprio durante l’impero, la pastorizia risentâ di un nuovo e straordinario sviluppo ( Å da<br />

pecuus, pecora, che deriva il termine pecunia, denaro ); infatti Å noto come fosse contemplato<br />

nel diritto imperiale romano uno specifico regolamento riguardo ai tratturi, sia per il percorso<br />

delle greggi che per il loro relativo stanziamento.

I privilegi di passaggio furono denominati tractoria e da essi presero il nome le strade stesse:<br />

tractoria, tracturi, e infine tratturi.<br />

Sentieri pubblici ( calles publicae ) vengono chiamati da Strabone, Varrone, Plinio. Lo stesso<br />

Varrone scriveva: “io ciÜ so bene, perchÉ le mie greggi passavano le Puglie e l’estate sui monti<br />

di Rieti, giacchÉ tra questi due luoghi vi sono pubblici sentieri ( calles publicae ) che<br />

congiungono le distanti pasture, come l’arconcello riunisce le due cesta da soma “<br />

( Varrone, De Re Rustica, libro II, cap. II ).<br />

I ricchi romani e le famiglie aristocratiche di Roma investirono in greggi e questo fu, insieme<br />

all’uso dello scudo ( non a caso denominato sannitico ), e della lancia corta, ereditÖ sicura della<br />

cultura e dell’economia sannitica ed in genere abruzzese.<br />

I Vandali, il dominio bizantino e le scorrerie saracene non modificarono la rete tratturale.<br />

I tratturi rappresentavano i tronchi principali, le direttrici da cui si diramavano i tratturelli con<br />

funzione di smistamento e i bracci che, a loro volta, collegavano i tratturelli. Lungo la rete<br />

tratturale, presso corsi d’acqua e abbeveratoi si aprivano i riposi, grandi zone erbose, dove era<br />

consentito al gregge di riposare per non piá di tre giorni.<br />

Il percorso transumatico non era recintato; successivamente, in periodo medievale, i tratturi<br />

furono delimitati da pietre sulle quali era inciso il sigillo del Regio Tratturo : R.T.<br />

Per questa storia Å importante la data del 1155, data della Costituzione normanna di Guglielmo<br />

il Malo che istituâ precise norme ma anche privilegi di pascolo a favore dei pastori dell’area<br />

abruzzese, molisana e pugliese.<br />

Il Tavoliere divenuto Regio Demanio, si trasforma, nell’istituto fiscale piá vantaggioso per la<br />

corona.<br />

Sono proprio gli Svevi a dare il piá grosso impulso a tutto questo, quando Federico II istituisce<br />

una speciale commissione con un regolare apparato amministrativo, a cui dÖ il nome di Mena<br />

delle pecore in Puglia.<br />

Gli Angioini non sempre furono sensibili alla protezione delle terre dei regi Demani e solamente<br />

Giovanna II, dopo aver ricostruito il Regio Demanio, da cui molte terre erano state svincolate<br />

dai suoi predecessori, ricostituâ la Costituzione normanna e nominÜ un magistrato speciale.

Successivamente gli Aragonesi e, in particolare, Alfonso I d’Aragona, detto il Magnanimo, ne<br />

ri<strong>org</strong>anizzarono e ampliarono la relativa legislazione rurale e l’Amministrazione chiamata<br />

Dogana della Mena delle Pecore in Puglia.<br />

Siamo nel 1447 e Foggia, sede della Dogana, nodo terminale dei piá importanti tratturi,<br />

controlla, smista, censisce milioni di pecore (esse raggiungeranno quasi 6.000.000 nel 1604 ).<br />

Tutto questo assume tale importanza per il Meridione, da segnare per sempre una specifica<br />

vocazione, quella pastorale e transumatica e, una volta cessata questa, l’assoluta impossibilitÖ<br />

alla riconversione.<br />

Infatti se consideriamo che questa azienda costituiva la maggior fonte di introito del regno di<br />

Napoli, 400 mila ducati veneziani all’anno solo di fisco, ci rendiamo conto come gli interessi<br />

economici ad essa legati erano tali da incidere sull’ambiente naturale, continuamente<br />

attraversato da milioni di persone e di animali che impedirono sia il nascere di piccoli<br />

agglomerati abitativi ma soprattutto un giusto sviluppo dell’agricoltura, considerata unicamente<br />

per garantire riserve di grano per la capitale, Napoli, e la misera sussistenza per le<br />

popolazioni; per questi motivi Alfonso I, non si sa bene fino a che punto sensibile alle lamentele<br />

dei pastori, proibâ severamente il dissodamento e la coltura delle terre salde impedendo persino<br />

rarissimi tentativi di rotazione dei terreni detti di portata ( di coltura ), sottoponendoli, sempre<br />

piá spesso, alla servitá della statonica ( diritto di pascolo estivo ).<br />

La Dogana Aragonese, al contrario della Mena di Federico II, era divenuta struttura fiscale con<br />

magistratura autonoma. Altre terre furono aggregate: la zona dell’Abruzzo chietino e buona<br />

parte del teramano, dalla Pescara al Tronto, area detta rispettivamente dei Regi Stucchi e delle<br />

Poste d’Atri.<br />

I tratturi furono ampliati e il Tavoliere sottoposto a Demanio raggiunse un’estensione di circa<br />

400 mila ettari, d’estate con un clima torrido e malarico e in inverno saccheggiato e<br />

sovraffollato da uomini e animali.<br />

Di qui la necessitÖ di ricorrere ai “ ristori “, zone di pascolo, terre di privati, praticamente<br />

requisite. Obblighi di soggiorno, di soste, di passaggi, di canoni per l’erbaggio, erratico o fido ( il<br />

vectigal romano ) (1) , produssero un’eccessiva protezione per la pastorizia ma forti danni<br />

all’agricoltura impedita sia nell’ espansione che nelle necessarie motivazioni all’innovazione<br />

agronomica e agraria in senso lato.

Questo apre e lascia inalterata nei secoli una aperta conflittualitÖ fra i proprietari frontisti che<br />

tentano di sconfinare sui territori demaniali, usurpandoli, e lo Stato che, toccato profondamente,<br />

reagisce con continue reintegre.<br />

La reintegra consisteva in una misurazione e conseguente redazione di piante delle aree<br />

tratturali.<br />

Gli agrimensori o compassatori alle dipendenze della Dogana consentivano il recupero dei suoli<br />

tratturali o adibiti al riposo, illegalmente coltivati, o usati per costruzioni.<br />

Tale forma di economia pastorale, cosâ usata e sfruttata dalle strutture del potere centrale,<br />

dopo tanti secoli, inizia uno strano fenomeno, come di distacco dal territorio; costretta dal suo<br />

utilizzo indiscriminato e forzatamente incrementato, la transumanza produce una ricchezza che<br />

si accumula all’esterno delle sue specifiche funzioni, che non produce affatto miglioramenti alle<br />

condizioni sociali delle popolazioni e dei lavoratori del settore e che inoltre all’agricoltura danni<br />

enormi e alla lunga, esiziali per il destino meridionale del dopo unificazione.<br />

La monocoltura, la mancanza di strutture primarie e, di conseguenza, l’insufficienza di funzioni<br />

secondarie e terziarie, all’infuori delle vie della lana sempre piá usurpate dai baroni,<br />

saccheggiate dai briganti, maldestramente difese dagli Aragonesi con l’allestimento di squadre<br />

di cavallari (essi avrebbero dovuto assicurare una scorta alle greggi che dovevano raggiungere<br />

le montagne abruzzesi ma in effetti si mostreranno come i piá feroci autori dei furti di<br />

bestiame ); tutto questo non Å che in minima parte la sintesi di un inizio di decadenza culturale<br />

ed economica che si specificherÖ per tutto il corso dei secoli XVI, XVII e XVIII.<br />

Le speculazioni e gli investimenti su pecore o, approfittando di condizioni temporaneamente<br />

favorevoli, ritorno al potenziamento del latifundum, le terre non coltivate per secoli, perchà<br />

d’inverno luogo di pascolo per greggi, la scarsitÖ di manodopera specializzata, la mancanza di<br />

attenzione ai problemi della sostenibilitÖ ambientale, l’assenza di sistemi di drenaggio e di<br />

manutenzione, conducono ad un lento ma definitivo degrado geomorfologico ed idrografico del<br />

territorio.<br />

----------------------------------<br />

( 1 ) cfr. Natalino Paone, La transumanza, immagini di una civiltÅ, Cosmo ed., Isernia, 1987;<br />

pag. 23 e segg.<br />

Due reazioni a tutto questo si ebbero giÖ lungo il corso del 1600, modesti provvedimenti furono<br />

presi assegnando parti delle terre salde per essere avviate a coltura e costituire colonie e in

seguito piccole b<strong>org</strong>ate, insicure e dal clima, peraltro comune a gran parte del territorio ,<br />

fortemente malarico.<br />

Nel corso del ‘700 e dell’800 ( 2 ) frequenti sono i conflitti sorti per impadronirsi delle poste,<br />

luoghi messi a locazione per il ricovero e il soggiorno delle pecore durante i mesi freddi, ma<br />

anche delle terre assegnate a coltura da parte di grandi proprietari.<br />

Insigni studiosi ed economisti come il Filangieri, il Galanti, Melchiorre Delfico avvertono la<br />

gravitÖ della situazione e contestano la scelta economica di quel modello pastorale.<br />

I Borboni concessero la riduzione dei confini dei tratturi e l’ampliamento delle zone destinate<br />

alla semina e alle colture, pur predisponendo dei limiti, non potendosi superare un quinto,<br />

aumentarono l’ammontare dei canoni per proprietari e pastori, e, se da circa un secolo le<br />

assegnazioni dei pascoli avvenivano per professione volontaria, in base alla dichiarazione<br />

personale di ogni locatario circa la grandezza, in numero di capi, del proprio gregge, dal 1788<br />

in poi il regime doganale cominciÜ a cedere, Ferdinando IV consentâ la nascita, in cinque siti<br />

reali del Tavoliere, di colonie agricole; venne accolta la proposta del Filangieri di affittare i<br />

pascoli per un numero di anni relativamente lungo; 6 anni, per consentire l’avvio di migliorie,”<br />

ma l’infiltrazione degli insediamenti permanenti e l’estensione delle terre a coltura incalzavano<br />

erodendo l’area pastorale doganale che, a fine secolo, risultava fortemente ridotta<br />

territorialmente e col sistema fiscale molto indebolito sul piano dottrinario e giuridico-formale. Il<br />

declino della transumanza dapprima lento e contrastato era ormai vicino al punto di non<br />

ritorno “ ( 3 ). Solo il 21 maggio 1806, Giuseppe Bonaparte “ sciolse tutti i vincoli e le servitÑ del<br />

Tavoliere, e concesse ad enfiteusi perpetua, con diritto di affrancamento, le sole terre salde<br />

a coltura” ( 4 ). Invano i Borboni, ritornati al potere, pur con molti tentennamenti e paure,<br />

cercarono di annullare gli effetti giuridici ed economici delle avvenute enfiteusi ( legge 13<br />

gennaio 1817 ).<br />

--------------------------------------------<br />

( 2 ) Ettore D’Orazio La pastorizia Abruzzese, studio bibliografico Adelmo Polla, Avezzano;<br />

T. Runbolt, I tratturi e le trazzere, in Rivista del Catasto e dei servizi tecnici, 1959, n. 3.<br />

( 3 ) Natalino Paone, op. cit., pag. 24<br />

inoltre vedi A. Jamalio, Tratturi e trazzere, in “ annali d’Italia “, Roma 1937, pag. 420<br />

( 4 ) Ettore D’Orazio, op. cit., pag. 8

Corografia della Daunia in etÖ imperiale – rif. La Daunia Antica, dalla preistoria all’alto<br />

medioevo ( M. Mazzei )

Carta dei tratturi. I segmenti in verde indicano le coincidenze tra vie romane e tratturi.

LA TRANSUMANZA<br />

Il contesto<br />

Come abbiamo visto per i pastori la montagna e la pianura erano considerate complementari.<br />

Sfruttando questo tipo di cultura, re Alfonso, al fine di aumentare le entrate fiscali, la pratica<br />

della transumanza, che fino ad allora era facoltativa, la rese obbligatoria.<br />

I pascoli del Tavoliere consistettero principalmente nelle locazioni distinte in ventitre ordinarie<br />

( originarie ) e venti aggiunte.<br />

Le ventitre locazioni originarie erano:<br />

Andria, Apricena - Castel Pagano – Sant’Antonio, Arignano, Camarda, Candelaro, Canosa,<br />

Casalnuovo, Castiglione, Cave, Cornito, Feudo, Guardiola, Lesina, Ordona, Orta, Ponte<br />

Albanito, Salpi, San Giuliano, Sant’Andrea, Tressanti, TrinitÖ, Valle Vaccarella.<br />

Le venti locazioni aggiunte furono:<br />

San Giovanni e Rodi Garganico, San Giacomo e Monte San Nicandro, Lama Ciprana, San<br />

Chirico, Fontanelle, Versentino, Farano, San Lorenzo, Fabrica, Correa ( grande e piccola ),<br />

Siponto, Stornara, Stornarella, Camarelle, Quarto delle Torri, San Giovanni in Fonte, San<br />

Giovanni di Cerignola, Canne. Gaudiano, Parasacco.<br />

E’ stato appurato che i locati provenissero da trecentocinquanta paesi ed appartenessero a<br />

duemilatrecentoquindici famiglie.<br />

Una descrizione dettagliata di come si presentava il Tavoliere tra il 1577 e il 1579, epoca<br />

della istituzione della Dogana della mena delle pecore, Å riportata in una lettera scritta da<br />

Camillo Porzio indirizzata a don Innico Lopez de Mendoza, Marchese di Mondesciar e vicerÅ di<br />

Napoli ( 5 ):<br />

“ Di Capitanata, ovvero di Puglia piana.<br />

Distendesi la provincia di Capitanata, detta dÅ Latini Apulia Daunia, dal fiume Ofanto al fiume<br />

Trigno; tiene il primo dall’oriente et il secondo dall’occidente. E’ provincia assai giovevole alle<br />

altre del Regno, ma in quanto a sÉ Ç la piÑ inutile che vi sia; perchÉ Ç malissimo abitata, di non<br />

buona aria, priva di alberi e di legna, poverissima di acque. La state viene infettata da<br />

grandissimi caldi et innumerevoli mosche e gran copia di serpi: Gli uomini sono inetti all’arme<br />

et alle fatiche, i cavalli deboli di forze. Dall’altro canto, produce questa provincia grano, orzo, et<br />

altre biade in tanta quantitÅ che veramente si puÜ chiamare il granaio non solo di Napoli e del

Regno, ma di molte cittÅ d’Italia. Vi si fa sale e salnitro; vi si transuma nel verno, e nutrisce la<br />

maggior parte del bestiame del Regno, che da’ luoghi montuosi e freddi discende al piano, et<br />

all’aria temperata di lei , et in tanto numero che alle volte passa i milioni. Discendono anche la<br />

state in essa infinito numero di persone a mietere il grano; e la natura contra il male delle serpi<br />

l’ha anche dotata del rimedio producendo in quelle parti assai cicogne che le divorano, le quali<br />

fanno il medesimo servigio in Terra di Bari. Nascono ancora nel monte di S. Angelo erbe<br />

salutifere, che con gran diligenza si cercano dÅ regnicoli e dÅ forestieri per comporre le<br />

medicine.<br />

E’ di poi questa provincia principal membro di entrate regie rispetto della Dogana del bestiame<br />

e delle tratte del grano che in essa si esigono, per causa della quale abbondanza ed entrata<br />

puÜ essere desiderata da tutti i principi vicini e lontani.<br />

Dalla parte di terra ha poche difese, e del mare potrebbe essere grandemente offesa, se le<br />

fusse occupato monte S. Angelo che le sta di sopra, si come l’occuparono i Saraceni quando<br />

dominavano la Sicilia, e tennerlo molti anni. NÉ bastavano i regnicoli a cavarneli, se non<br />

fussero stati aiutati per mare dagli Schiavoni, che allora, et anche di presente, frequentano<br />

molto queste regioni e fannovi abitazione. ImperÜ che il monte gira piÑ di centocinquanta<br />

miglia, et ha aspre salite; e sopra di esso vi sono acque, piani e boschi et assai terre e castella.<br />

Et ha il lago di Varano di un cupo fondo e di circuito di trenta miglia, posto al lato del mare, che<br />

con poca fatica potrebbe servire per un grande e sicuro porto. Per lo quale sospetto e per<br />

avere Principi potenti intorno, come sono il Turco et i Veneziani, il Re in tempi sospetti<br />

custodisce due terre del detto monte, S. Angelo e Viesti. Corrono per la provincia, oltra il fiume<br />

Ofanto e Trigno, Fortore e Candelaro.<br />

Vi Ç il detto lago di Varano e quello di Lesina, che producono grossissime anguille, chiamati<br />

capitoni; vi Ç il lago (……) e il lago di Salpe con altri laghetti.<br />

Ha di riscontro l’isola di Santa Maria di Tremiti, giÅ detta Diomedea, et Ç posseduta dÅ Canonici<br />

regolari, che vi hanno un monastero in fortezza.<br />

E’ numerata questa provincia dalla Regia Corte fuochi 19469.<br />

Vi possiede il Re terre di demanio Manfredonia, Sansevero, Lucera, Foggia, Viesti.<br />

Vi tiene due fortezze, Manfredonia e Viesti, e ponevi anche il presidio in tempo di sospezione<br />

di armate nimiche.<br />

Vi sono soldati del battaglione 982.

Ha un arcivescovato : Siponto.<br />

I vescovati sono : Viesti, Larino, Lucera, Ascoli, Bovino, Lesina, Troja, Volturara, Termoli,<br />

Salpe. I benefici de jure patronato regio sono: a Lucera il decanato, l’arcidiaconato, tesorerato,<br />

cantorato, e l’alternativa dÉ canonicati.<br />

I baroni titolati di detta provincia sono: il Principe di Ascoli, il Principe di Cirignola, il Duca di<br />

Termoli, il Duca di Torre Maggiore, il Marchese di Vico, il Conte di Macchia, il Marchese di<br />

Deliceto.<br />

Fannovi due fiere l’anno, nella cittÅ di Lucera, et un’ altra nella terra di Foggia.<br />

Vi tiene anche il Re la razza de’ cavalli.<br />

Il governatore di questa provincia risiede nella terra di Sansevero, et ha due auditori.<br />

Vi Ç anco il doganiere di Puglia che esige nella terra di Foggia la dogana del bestiame, e tiene<br />

uno auditore che fa ragione a’ pastori.<br />

Nel soprascritto monte di S. Angelo Ç una devotissima spelonca, dove apparve l’Arcangelo<br />

Michele, e pienamente si frequenta da’ popoli vicini.<br />

E’ anco in questa provincia un tempio celebre per tutto il Regno dedicato a S. Leonardo,<br />

liberatore de’ prigioni e degli uomini posti in servitÑ. “<br />

La dogana<br />

L’ordinamento della Dogana, inizialmente fece aumentare il gettito fiscale nelle casse dell’erario<br />

dello Stato, in seguito perÜ, per disposizione del vicerÅ Toledo, il sistema di conteggio effettivo<br />

del bestiame che veniva condotto al pascolo nelle locazioni venne sostituito con quello della<br />

professazione, ovvero professione volontaria, detto anche in alia , che rappresenta anche<br />

l’inizio per la rovina del ceto dei locati. Inizialmente il locato piá professava tanto piá pascolo<br />

riceveva, in caso di insufficienza l’amministrazione della Dogana acquistava erbe dai privati,<br />

baroni e monasteri. Dalla miscela aviditÖ del governo – astuzia dei doganieri nacque un<br />

sistema di sfruttamento che spogliava anche del pensum diei i poveri pastori abruzzesi.<br />

Con la professione in alia ogni pastore, ascritto ad una locazione, aveva diritto all’erbaggio non<br />

in proporzione al numero dei capi ma a quanto professato ( dichiarato ), ovviamente chi piá<br />

professava piá pagava.<br />

----------------------------------<br />

( 5 ) cfr. Mario A. Fiore , Demani e usi civici nel regno di Napoli, 2007, ed. Comune di<br />

torremaggiore;

Di contro, se il fisco aumentava gli introiti, a paritÖ di estensione di terreno, si veniva a sottrarre<br />

terreni a pascolo a chi professava di meno costringendo i pastori a trattare erbaggi con i locati<br />

delle poste contigue e a pagare di nuovo l’erba giÖ acquistata dal fisco.<br />

Ne derivÜ che l’unica forma di difesa era quella di professare piá degli altri con il risultato di<br />

aumentare la conflittualitÖ specie nei periodi in cui vi era scarsitÖ di erba.<br />

Alfonso determinÜ che i pascoli non fossero piá oggetto di stipulazioni private, bensâ solo lo<br />

stato potesse disporne, per tali motivi prese in locazione perpetua i fondi dei privati e dei baroni<br />

( che potevano disporne solo in periodo estivo ) e divise tutto il territorio in locazioni, lasciando<br />

solo una parte del territorio adibito a masserie di campo e portate, coltivate a cereali dai<br />

proprietari originari dei luoghi. E’ facile capire come sia i baroni che i massari di campo<br />

sconfinassero abusivamente nella zona delle locazioni per aumentare a scapito dei locati<br />

l’estensione dei loro terreni. Fin dall’inizio dell’istituzione della Dogana, ancor piá durante il<br />

periodo del viceregno, la Capitanata fu teatro di abusi e violenze perpetrate dai baroni ai danni<br />

sia delle popolazioni che dei pastori, questi a mala pena protetti dai privilegi del foro doganale.<br />

Alle pressanti richieste dei locati abruzzesi che lamentavano la sottrazione di terre da parte dei<br />

baroni, re Ferrante, nei capitoli promulgati il 17 dicembre 1480, dispose una prima verifica<br />

della estensione del Tavoliere; la reintegra venne effettuata il 1483, riportando i pascoli ai<br />

provvedimenti fondativi di re Alfonso, ai tempi del primo doganiere Montluber. In poco piá di<br />

venti anni i terreni vennero di nuovo occupati ed i locati, nel 1507, si videro costretti a ricorrere<br />

a Ferdinando il Cattolico, per promuovere una nuova reintegra. L’esecuzione venne affidata al<br />

presidente della Camera della Sommaria, Antonello di Stefano, che per una serie di motivi non<br />

la portÜ mai a termine. Qualche decennio dopo, per volontÖ del vicerÅ di Toledo, si pose mano<br />

ad una nuova reintegra, affidata al luogotenente della Camera della Sommaria Francesco<br />

Revertera, al quale venne affiancato il presidente Alfonso Guerrero.<br />

La reintegra fu disposta con provvedimento del vicerÅ del 3 ottobre 1548.<br />

A fine operazioni si riscontrÜ che tutto il Tavoliere era formato di 15495 carra ( * ), di cui 9139<br />

pascolative e 6356 a coltura. La maggior parte degli studiosi di economia e finanza del Regno,<br />

consideravano il sistema Tavoliere un cancro; si andava affermando sempre piá l’idea che la<br />

sola percezione degli affitti era riduttivo rispetto alle potenzialitÖ dei terreni.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

( * ) carro – estensione agraria pari a venti versure ( Ha 24.69.00 )

Dopo qualche mese dalla conquista del Regno, Giuseppe Bonaparte, l’8 maggio 1806, entrava<br />

in Foggia e poteva rendersi conto di persona dello stato della Dogana e del Tavoliere. dopo<br />

meno di due settimane, il 21 maggio, venne emanata la legge per la censuazione del<br />

Tavoliere di Puglia, fondamentale per ogni altra normativa successiva sull’oggetto. Il testo si<br />

compone di 44 articoli, racchiusi in cinque capitoli: 1. Dell’enfiteusi delle masserie delle terre<br />

salde di Corte a coltura; 2. Della enfiteusi delle locazioni; 3. Della redenzione delle servitá sulle<br />

terre di portata; 4. Dell’enfiteusi delle terre azionali spettanti ai luoghi pii; 5. Disposizioni<br />

generali.<br />

L’intenzione del legislatore era di far decollare sia l’agricoltura che la pastorizia e di realizzare<br />

delle entrate cospicue in favore dell’erario. Venne abolito il Tribunale della Dogana ed istituita la<br />

Suprema Giunta per la censuazione.<br />

La legge del 12 dicembre 1816, sull’amministrazione civile, all’art. 189, disponeva che “ l’uso<br />

l’uso civico si esercita dai cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono<br />

quindi esclusi i negozianti di bestiame ed i censuari di Puglia giÖ detti locati. Essi possono<br />

parteciparvi nei Comuni a cui appartengono per quella sola parte di animali che serve alla loro<br />

particolare industria nella latitudine che compete ad ogni altro ricco cittadino.”<br />

Fra alterne vicende la Dogana sopravviveva fino a quando le tre leggi del Parlamento Italiano<br />

del 26 febbraio 1865, del 7 luglio 1868 e del 7 marzo 1871 non la toccarono pesantemente. “ I<br />

molteplici intricatissimi vincoli furono disciolti; il dominio diretto del Tavoliere fu convertito in un<br />

credito ipotecariamente privilegiato verso i censuarii, composto da un capitale equivalente a<br />

ventidue volte il canone che precedentemente si contribuiva, e pagabile in 15 rate annue con<br />

l’interesse del 5% decorrente dal 1 gennaio 1872; ogni altro diritto di pascolo estivo ed<br />

autunnale di promiscuitÅ o di uso civico, venne recisamente abolito “ ( 6 ); in tal modo gli<br />

affittuari divennero proprietari a tutti gli effetti di legge sia per l’utilizzazione che la destinazione<br />

delle terre.<br />

Nel 1865 le operazioni che erano di pertinenza della Dogana furono affidate alla Direzione<br />

Generale delle Tasse e del Demanio di Foggia ( poi Intendenza di Finanza, con Legge 26<br />

settembre 1869 n. 5286 ). Questa trasformazione segnÜ, in modo evidente, cambiamenti anche<br />

a carico dell’economia e dell’agricoltura in particolare ( 7 ).<br />

D’altronde le molte e ripetute reintegre non fecero altro che mettere in luce sia i dissesti dei<br />

tratturi che l’abbandono delle colture con la necessitÖ di grandi dissodamenti di terre.

I tratturi vengono sempre piá disertati; i pastori cominciarono, per questi motivi, a preferire, per<br />

la transumanza, i percorsi di induzione verso le campagne laziali e questo anche a causa dei<br />

continui furti, delitti, violenze e pericoli che i boschi di Setacciato e del Saccione, vasti e non<br />

protetti, frequentemente favorivano.<br />

Per questo studio e per meglio individuare i termini specifici dell’economia transumatica anche<br />

nel loro variare nel tempo e, per questo discorso, il loro deperire, si esamini il quadro, di seguito<br />

riportato, che riproduce il numero dei capi che attraversano il Tavoliere ( 8 )<br />

anni Numero dei capi transumanti<br />

1440 2.500.000<br />

1461 900.000<br />

1474 1.700.000<br />

1494 1.700.000<br />

1540 1.500.000<br />

1556 1.517.000<br />

1574 3.000.000<br />

1592 3.747.000<br />

1602 4.700.000<br />

1604 5.500.000<br />

1610 2.000.000<br />

1612 580.000<br />

1649 1.200.000<br />

1733 850.000<br />

1793 750.000<br />

1808 700.000<br />

1815 950.000<br />

1840 1.200.000<br />

1860 760.000<br />

1877 730.000<br />

1951 400.000<br />

1958 205.000<br />

------------------------------------------------------<br />

( 6 ) Ettore D’Orazio, op. cit., pag. 9<br />

( 7 ) per questo specifico periodo cfr., AA.VV., La misura e l’immagine del tavoliere e dei suoi<br />

tratturi – appendice al catalogo Cinque secoli, un archivio, A.S.F., Foggia 1984, pag. 159.<br />

( 8 ) M. De Martini, i tratturi demaniali e la loro liquidazione, in rivista del Catasto e dei Servizi<br />

Tecnici Erariali, n. 3, 1959, pag. 169 e segg.

I molti anni i proprietari dichiaravano un maggior numero di pecore per poter avere piá vasti<br />

pascoli in assegnazione. Alcune brusche riduzioni ( 1610 ) sono state provocate da epidemie,<br />

in questo caso dal vaiolo e quella del 1612 da un inverno rigidissimo che consentâ a pochi<br />

animali di sopravvivere.<br />

Pertanto, giÖ nella seconda metÖ dell’ ‘800, il numero sempre minore di pecore transumanti, i<br />

vasti movimenti migratori che interessano le aree limitrofe i tratturi e la conseguente<br />

espansione urbana, rappresentano tutti fenomeni tesi a restringere i limiti tratturali che<br />

diventano molto vicini a quelli di una comune strada.<br />

Oltre alla legge n.793 del 21 agosto 1862 altre ( 1865 ) consentirono ad alcuni Comuni in<br />

Provincia di Campobasso e Benevento di attiva reintegre a loro spese ed, in cambio, per<br />

compenso, di ricevere la metÖ dei tratturi la cui larghezza si ridusse a m. 5.55 ( 9 ).<br />

GiÖ agli inizi del ‘900 i tratturi, equiparati alle strade statali ( 10 ) terminano di assolvere<br />

pienamente alle loro funzioni.<br />

Sostituite dalle rotabili e dalle strade ferrate, le poste, dissodate, vengono destinate<br />

all’agricoltura e nell’area del demanio, grazie al processo di affrancamento , s<strong>org</strong>ono molti<br />

poderi privati. I nuovi proprietari riservano al pascolo piccolissime zone, spesso approfittando<br />

dell’anno di riposo o del periodo delle stoppie.<br />

Per questo, dopo che la transumanza, per secoli, ha rappresentato l’area abruzzese, molisana<br />

e pugliese, una grandissima risorsa economica, anche se con le dovute riserve<br />

precedentemente messe in evidenza, e sicuramente<br />

un tracciato dalle enormi valenze culturali, viene da questo momento in poi messa in crisi e si<br />

dubita circa l’utilitÖ stessa dei tratturi.<br />

La legge del 1908 che istituiva il Commissariato per la reintegra dei Tratturi, aliena quasi<br />

interamente l’intera rete ad eccezione dei quattro ritenuti fra i piá importanti ( L’Aquila – Foggia,<br />

Pescasseroli – Candela, Lucera – Castel di Sangro ). Uno fra i provvedimenti emessi dal<br />

Commissariato fu la vendita di alcuni tratti del suolo tratturale; in uno era compreso un intero<br />

centro urbano: quello di Raiano sul Celano-Foggia. Ma problemi procedurali e soprattutto la<br />

prima guerra mondiale bloccano la possibilitÖ di molte attuazioni.<br />

Il fascismo, negli anni che seguono, non sottovaluta e nà trascura tale problematica, anzi,<br />

approfittando della drastica riduzione del numero degli animali transumanti, della necessitÖ di<br />

bonificare ampie zone o di recuperare spazi urbani a costo zero per costruire edifici pubblici, e

della obiettiva difficoltÖ a reintegrare l’intero tracciato tratturale ormai definitivamente<br />

spezzettato da appropriazioni abusive e da colture attivate dai frontisti, dona antiche sedi<br />

tratturali e vaste aree adibite al pascolo agli invalidi di guerra e a quelli della rivoluzione<br />

fascista, o permette di costruire case per l’edilizia economica e popolare.<br />

---------------------------------------------------------------------<br />

( 9 ) M. De Martini, op. cit. Lo stesso autore fa presente che vendite sporadiche erano giÖ<br />

avvenute come quella del 1656 per il Comune di Castelfrentano e in seguito per altri venti<br />

Comuni che sorsero in parte sui tratturi.<br />

( 10 ) legge 20-03-1863, n. 2248, all. F.<br />

Tali iniziative dimostrano come anche durante il ventennio fascista permangono a carico del<br />

Sud, quelle scelte di tipo economico, estremamente nocive e comunque, sicuramente<br />

discutibili: non incentivazione delle colture<br />

intensive, una bonifica non supportata da infrastrutture secondarie, protezione politica ai grandi<br />

latifondisti, attenzione economica sensibile solo nei confronti di aziende agricole a produzione<br />

di tipo estensivo: grano.<br />

Nella tabella che segue, sono indicate le superfici vendute dai diversi Uffici dal 1656 al 1936, la<br />

superficie delle vendite eseguite dal Commissariato dal 1937 al 1958, l’area tratturale occupata<br />

dalle strade ordinarie, dalle ferrovie e dalle acque pubbliche, quella occupata in maniera<br />

abusiva e, infine, quella disponibile ( 11 )<br />

Province Totale Ha Antiche<br />

vendite<br />

Vendite del<br />

Commissariato<br />

1937-58<br />

Strade<br />

acque<br />

ferrovia<br />

Occupazioni<br />

abusive<br />

disponibile<br />

L’Aquila 1.994 57 68 166 644 1.059<br />

Pescara 640 15 26 40 60 499<br />

Chieti 2.540 180 254 212 575 1.319<br />

Campobasso 4.551 400 252 401 618 2.880<br />

Benevento 511 218 - 50 40 203<br />

Avellino 454 198 - 33 72 151

Foggia 5.826 - 874 905 970 3.077<br />

Bari 2.241 290 891 376 269 415<br />

Brindisi 46 - - 17 25 4<br />

Lecce 21 - - - - 21<br />

Taranto 796 81 12 250 274 179<br />

Potenza 1.011 - 1 208 165 637<br />

Matera 449 45 3 120 120 171<br />

totale 21.080 1.484 2.381 2.786 3.832 10.615<br />

La superficie disponibile in parte Å messa a coltura , la rimanente Å allo stato saldo a<br />

disposizione della transumanza, ma la lottizzazione della proprietÖ demaniale, con la<br />

conseguente vendita dei terreni, ha assunto, nel tempo, vaste proporzioni tanto da cancellare<br />

interi tratti della rete fratturale.<br />

I Comuni indicono aste pubbliche, in primavera, per procedere all’affitto dei pascoli estivi del<br />

demanio di loro proprietÖ.<br />

Sono interessanti le prime concessioni del 1935 per uso agricolo riguardanti i tratturi Barletta –<br />

Grumo e Canosa - Manfredonia in favore degli ex combattenti e quelle del 1941 estese ai<br />

frontisti in base all’illusoria politica della “ battaglia del grano “ condotta dal fascismo<br />

( N. Paone, op. cit. ).<br />

Esse si svolgono nelle sedi comunali con il sistema della candela vergine: il segretario<br />

comunale, presente il sindaco o il suo delegato, all’ora fissata e nota pubblicamente, accende<br />

una candela mai usata alla presenza dei pastori che hanno chiesto di partecipare all’asta, i<br />

quali, partendo dal prezzo a base d’asta fissata dal bando, la migliorano in libera concorrenza<br />

tra loro per il tempo di durata della candela accesa: l’ultima offerta al rialzo si aggiudicherÖ<br />

l’asta ( 12 ).<br />

Dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni ’60, anni della ripresa economica, la<br />

transumanza ha definitivamente smesso di essere un fenomeno di massa; il numero giÖ esiguo<br />

di 500 mila capi migranti contati all’inizio del secolo ( 13 ) scende a 200 mila nel 1958 e in tutte<br />

le regioni interessate a questo fenomeno prevalgono, anche se evidentemente in ritardo e con

forti incongruenze, spinte verso attivitÖ agricole ed industriali, scolarizzazioni di massa, diverse<br />

aspirazioni e nuove aspettative allontanano per sempre i viaggi faticosi e i pericoli delle antiche<br />

vie, in molti tratti inesistenti a causa dello smantellamento, in altri frequentati da piccoli gruppi di<br />

proprietari che, consorziati nelle Associazioni degli Allevatori hanno del tutto trasformato a livelli<br />

industriali tale attivitÖ; i dati del passaggio delle greggi a piedi chiariscono meglio il quadro:<br />

-------------------------------------<br />

anni capi<br />

-------------------------------------<br />

1950 120.000<br />

1951 71.000<br />

1958 28.000<br />

1960 45.000<br />

1968 36.000<br />

Sprengel ricorda, inoltre, come in questi anni ( ’50 – ’70 ), gli spostamenti a piedi riguardano<br />

distanze brevi per le quali occorrono uno al massimo due giorni ( 14 )<br />

( 11 ) Le leggi piá importanti a tal proposito sono quelle del 30 dicembre 1923 n. 3244, con la<br />

quale il Commissariato con tutto il personale passava alle<br />

dipendenze del Ministero dell’Economia Nazionale e il decreto 16 luglio 1936, n.1706. Per<br />

questo e per i dati riportati cfr. M. De Martino op. cit.<br />

( 12 ) N. Paone, La transumanza, op. cit., pag. 27.<br />

( 13 ) ivi.<br />

(14) U. Sprengel, La pastorizia transumante nell’ambiente dell’Italia centro-meridionale,<br />

Marburg 1971.

Il Palasciano ha censito tutto ciÜ che rimane della rete tratturale con questi dati ( 15 ):<br />

estensione accertata: ha. 16.530, di cui 12.000 ha. reintegrati e 4530 ha. da<br />

reintegrare;<br />

dei 12.000 ha. del Demanio Regionale, solo 6.000 ha. sono occupati da strade, ferrovie<br />

e corsi d’acqua ( 3.000 ha. ) o non praticabili per eccesso di pendenza ( 3.000 ha. ) ( 16 ).<br />

Spinte sociali e di natura psicologica, proprie di generazioni sempre piá imb<strong>org</strong>hesite, insieme<br />

ad obiettive difficoltÖ ( norme piá restrittive sul rapporto fra numero di capi in migrazione e<br />

personale addetto ) ( 17 ), hanno contribuito a rendere definitivo l’abbandono di questa attivitÖ.<br />

--------------------------------------------<br />

( 15 ) I. Palasciano, Le lunghe vie erbose, Capone Editore Lecce 1981.<br />

( 16 ) Le Regioni possono decidere sul destino del Patrimonio tratturale in base all’art. 66 del<br />

D.P.R. del 24.07.1977 n. 616 e successive modiche e integrazioni oltre alle leggi, in materia,<br />

che le Regioni interessate hanno emanato in modo autonomo.<br />

( 17 ) Le nuove norme impongono 1 addetto ogni 50 capi sul tratturo e 1 addetto ogni 25 capi<br />

sulle rotabili ( il rapporto tradizionale era 8 – 10 addetti ogni 800 – 1000 capi ) - cfr. N. Paone,<br />

op. cit., pag. 29.

eintegra dei regi tratturi, dogana delle pecore, ( s.l.f. 18 anno 1651 ) – archivio di stato di Foggia<br />

reintegra dei regi tratturi. ( Alfonso Crivelli anno 1712 ) – archivio di stato di Foggia

eintegra dei tratturi. ( anno 1810 ) – archivio di stato di Foggia<br />

reintegra dei tratturi. ( atl. 43, c.8 anno 1835 ) – archivio di stato di Foggia

IL TERRITORIO DELLA TRANSUMANZA NELLA CAPITANATA<br />

I caratteri dell’insediamento<br />

Come in molti paesi mediterranei, l’agricoltura nella provincia di foggia Å un prodotto piá del<br />

clima che del suolo ed il ruolo agricolo che il primo esercita, in una varietÖ di condizionamenti, Å<br />

stato tale da determinare , fino agli inizi dell’ottocento una distribuzione produttiva<br />

prevalentemente a mezza costa; “…la coltivazione meno sensibile alle base temperature: il<br />

grano, non supera gli 800 – 900 m. s.l.m., mentre le altre due colture che hanno consentito di<br />

estendere l’agricoltura in montagna: la segala e la patata erano di troppo recente introduzione<br />

per aver giÅ determinato degli insediamenti in quota. A valle, d’altra parte, il paludiamo<br />

consigliava , agli abitanti e alle coltivazioni, di rimanere per quanto possibile in posizione<br />

elevata.” ( cit. A. Filangieri Territorio e popolazione nell’Italia meridionale ).<br />

Queste osservazioni definiscono abbastanza chiaramente la configurazione delle colture, se si<br />

tiene presente la struttura orografica, geomorfologia ed idrologica della Capitanata. “…Ma per<br />

comprendere come l’esercizio dell’agricoltura si svolgesse, occorre rifarsi alla posizione degli<br />

abitati. Il lavoro per la coltivazione, per pascolare il bestiame e per far legna, doveva essere<br />

fornito quasi ovunque da popolazioni che non risiedevano direttamente sul luogo ma che<br />

vivevano in villaggi o in b<strong>org</strong>hi agricoli.<br />

La possibilitÅ di ogni terreno di venir coltivato era dunque condizionata dalla distanza al centro<br />

abitato, distanza che doveva venir coperta su sentieri malagevoli a piedi o a dorso d’asino,<br />

recando con sÉ gli attrezzi per lavorare il terreno.<br />

Anche se percorrenze prolungate erano da considerarsi normali, pur tuttavia si aveva una forte<br />

tendenza al rarefarsi della coltura man mano che ci allontanava dai luoghi di residenza.<br />

Lontano da questi ultimi erano poi escluse le produzioni maggiormente soggette a furti ed a<br />

danneggiamenti come quelle arboree in generale.” ( op- cit. ).<br />

Da queste esigenze prendeva dunque forma una distribuzione assai vicina a quella teorizzata<br />

da Von Thunen, in cui attorno al villaggio si addensano le colture piÑ esigenti: per la<br />

sorveglianza dei prodotti ( es. i frutteti ), per la gravositÅ dei trasporti ( es. i boschi ) , per il<br />

numero di giornate di lavoro richieste ( es. i vigneti ). PiÑ oltre si distribuiscono i cerali che,

ichiedendo meno giornate di lavoro, si adattano meglio a posizioni lontane e raggiungibili con<br />

difficoltÅ ed infine piÑ lontano i pascoli.<br />

A questa distribuzione Ç legata la localizzazione degli insediamenti residenziali, d’altro canto<br />

condizionata dagli eventi storici di diversa natura ( epidemie malariche, incursioni,<br />

defeudalizzazione, terremoti ecc.) che hanno variamente caratterizzato e determinato la spinta<br />

demografica e la conseguente espansione nel territorio.<br />

In definitiva il territorio Ç caratterizzato da una serie di concentrazioni urbane immerse in una<br />

campagna scarsamente antropizzata.<br />

<strong>org</strong>anizzazione duale cittÅ-campagna ( veduta aerea )

geomorfologia e geolitologia<br />

Dalla Carta dei sub sistemi del territorio rurale aperto elaborata del PTCP della Provincia, il<br />

territorio del Comune di Foggia viene inserito nelle aree da debolmente ondulate a pianeggianti<br />

del Basso tavoliere e dei terrazzi alluvionali, a prevalente indirizzo agricolo.<br />

La spianata ha una inclinazione verso ovest, cioÅ segue l’originaria inclinazione della superficie<br />

di regressione del mare pleistocenico e dei depositi fluviali che col tempo si sono adagiati.<br />

Dalla carta geologica d’Italia si rileva che il territorio comunale Å inserito in un vasto ambito<br />

dove affiorano alluvioni terrazzate recenti, superiori agli alvei attuali, compoiste da ciottoli,<br />

sabbie argille sabbiose a volta con presenze di calcari evaporitici.<br />

Strutturalmente i terreni presentano una bassa propensione al dissesto delle litologie, con<br />

discrete caratteristiche di portanza, mentre l’area Å caratterizzata da una frequente attivitÖ<br />

sismica dovuta alla presenza di una faglia orientata in direzione E-W ( faglia di Mattinata ). Dai<br />

dati riportati dall’Istituto Sismico Nazionale la faglia risulta simicamente attiva con frequenti<br />

terremoti di magnitudo inferiore a 6. L’intero territorio comunale Å classificato zona sismica di 2^<br />

categoria.<br />

Idrologia<br />

Il territorio della capitanata Å interessato da un reticolo idrografico minore caratterizzato dai<br />

torrenti Candelaro, Cervaro e Carapelle che discendono verso est per sfociare in mare.<br />

In ogni caso i corpi idrici non si possono definire perenni, per cui il reticolo idrografico<br />

superficiale Å quasi inesistente. Caratteristica dell’area Å una duplice circolazione sotterranea<br />

da una falda profonda ed una superficiale. Quella profonda che rinviene a notevole profonditÖ,<br />

ha acque caratterizzate da un elevato contenuto salino a causa di fenomeni di contaminazione<br />

marina. Il livello della flda superficiale varia da zona a zona in dipendenza del substrato, degli<br />

emungimenti per l’irrigazione. Un elemento di criticitÖ Å rappresentato dall’alto livello di<br />

vulnerabilitÖ delle risorse idriche sotterranee determinato dal tipo e dallo spessore dei substrati<br />

del suolo. La permeabilitÖ dei terreni del medio e basso tavoliere va da bassa a media, mentre<br />

nella parte nord la permeabilitÖ diminuisce diventando da scarsa a bassa.<br />

Estratto dal DPP per la formazione del PUG – Comune di Foggia 2005

Siti di interesse naturalistico<br />

ll bosco Incoronata<br />

“ la grande moltitudine dei cafoni e dei contadini viene a piedi, taluni facendo fino a ottanta<br />

miglia per venire a visitare la Madonna dell’Incoronata. L’arrivo di queste carovane Ç<br />

singolarissimo e pittoresco; si puÜ vedere attraverso le grandi distese di grano, per parecchie<br />

miglia di distanza, i pellegrini ordinati in lunghe file; sembrano delle processioni di formiche. Si<br />

sentono in lontananza delle melodie alternate, voci di donne e voci di uomini, rinforzarsi a<br />

misura che si avvicinano al bosco delle querce, arrivano sfiniti e stanchi appoggiati al loro<br />

bastone di pellegrini. Appena giunti fanno tre volte il giro della chiesa e poi si inginocchiano<br />

davanti alla porta….”<br />

Cosâ descriveva, nei suoi appunti di viaggio, l’arrivo di pellegrini all’inizio del novecento la<br />

viaggiatrice inglese E. Ross.<br />

Il senso storico del bosco dell’Incoronata Å da ricercarsi sia nella tradizione religiosa che nella<br />

dimensione ludica.<br />

GiÖ nel 1254 Manfredi, fra le pompose feste per la sua incoronazione <strong>org</strong>anizzo una grande<br />

partita di caccia con oltre 1500 invitati col risultato di una considerevole distruzione di<br />

selvaggina.<br />

Nei secoli successivi, l’allodio dell’Incoronata, forse per la sua particolare posizione<br />

pianeggiante, Å sempre stato uno dei preferiti delle Case Regnanti dell’ Italia Meridionale fino<br />

a quando , nel 1759 Carlo III di Borbone, chiuse l’attivitÖ della caccia reale.<br />

caratteri climatologici<br />

Le precipitazioni annue variabili tra i 400 e i 500 mm. Caratterizzano il clima con temperature<br />

medie variabili tra i 10 – 20 äC, con minimi assoluti di -10 äC e massimi assoluti di +45 äC. La<br />

zona, inoltre Å soggetta ad escursioni termiche molto sensibili, in media di circa 20 äC ogni<br />

anno.

caratteri geologici<br />

Il sottosuolo Å costituito da strati composti, procedendo dal basso verso l’alto, di argille azzurre<br />

plioceniche, argille giallastre, sabbie argillose, sabbie e limo.<br />

Il rapporto tra piogge e temperature estive Å sempre largamente inferiore a 10, per cui il<br />

territorio in esame ricade nell’ambito della zona a clima caldo-arido.<br />

caratteri floro – vegetazionali<br />

Il bosco, da ultime rilevazioni effettuate, ha una estensione complessiva di 320 Ha, suddivisi:<br />

162 Ha di boschi di alto fusto<br />

115 Ha di pascoli<br />

43 Ha di seminativi.<br />

La superficie boscata puÜ essere distinta in associazione vegetale naturale ed artificiale.<br />

La prima Å caratterizzata dalle seguenti associazioni arboree spontanee:<br />

Popoletum albae<br />

associazione a Pioppo bianco compreso i canneti Ha 44.15.20<br />

Fraxinetum<br />

associazione di bosco misto di frassino Ha 8.00.00<br />

Quercetum pubescentis<br />

associazione a Roverella con molti esemplari secolari Ha 13.00.00<br />

Quercetum pubescentis<br />

associazione a Roverella costituita da gruppi piÇ o meno ampi e sparsi<br />

con radure.<br />

Ha 28.89.60<br />

Totale Ha 90.04.80

La seconda associazione Å stata impiantata artificialmente ed Å essenzialmente costituita da:<br />

Pioppeto euro-americano Ha 10.86.40<br />

Eucalitteto<br />

rostrato a densitÅ normale, sito ai lati della strada di accesso al Santuario Ha 34.67.20<br />

Eucalitteto misto a roverella Ha 02.12.80<br />

Pineto di Pino d’Aleppo<br />

Sito a destra accedendo al Santuario Ha 02.48.00<br />

Pineto di Pino d’Aleppo<br />

Sito alle spalle del Santuario, nel settore occidentale del bosco Ha 17.96.90<br />

In sintesi le specie forestali sviluppatesi autonomamente nell’ambiente sono:<br />

Totale Ha 68.11.30<br />

a. la Roverella, che costituisce la specie piá evoluta nell’ambiente forestale della<br />

provincia.<br />

b. Il Pioppo bianco, specie suscettibile di variazioni in funzione della falda freatica e della<br />

struttura del suolo, con evoluzione in Olmeti, Acereti, Fraxineti e Querceti.<br />

Attorno alle associazioni fondamentali, a Roverella ed a Pioppo bianco ruotano molte altre,<br />

alcune appena accennate, altre piá evidenti, molte delle quali indicatrici del processo<br />

innovativo a cui il bosco da anni Å soggetto.<br />

Probabilmente nel passato, quando le risorse idriche erani piá consistenti, la formazione<br />

prevalente del bosco era costituita da una quercia piá igrofila dell’attuale roverella.<br />

Ai margini del Querceto pubescensis, la dove il roverelleto appare cespuglioso e si allarga a<br />

radure piá o meno estese, compare la pseudo-macchia: un arbusteto caducifoglio<br />

comprendente oltre alla stessa Roverella, in forma cespugliosa e pulvinata anche Palivrus<br />

Spina-Cristi, Pirus amγgdaliformis, Osγris alba, Cercis siliquastrum e Caparris spinosa, specie<br />

selezionatesi nel corso di una lunga e irrazionale attivitÖ di pascolamento.<br />

Altri elementi, piá termofili e propri della macchia mediterranea si mescolano ai precedenti<br />

come: smilace, pungitopo, asparago, rosa sempreverde; altre specie, provenienti dai campi e<br />

dai pascoli circostanti, sviliscono il roverelleto e l’arbusteto xeromorfo a graminacee, a<br />

finocchio, a cardi e labiate.

Localmente il Pioppo bianco cede in favore dell’Olmo, del Frassino oxifillo e dell’Acero<br />

campestre.<br />

Il piano arbustivo Å quasi sempre continuo e compatto, comprendendo, oltre alle specie su<br />

elencate: ligustro, sanguinella, biancospino, specie lianose e rampicanti, come edera,<br />

clematide, rosa sempreverde, rovo, vite.<br />

Tuttavia, come giÖ detto, il bosco dell’Incoronata Å costituito non soltanto da roverella ed olmi,<br />