6.00 Paleoecologia - Scienze della terra

6.00 Paleoecologia - Scienze della terra

6.00 Paleoecologia - Scienze della terra

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

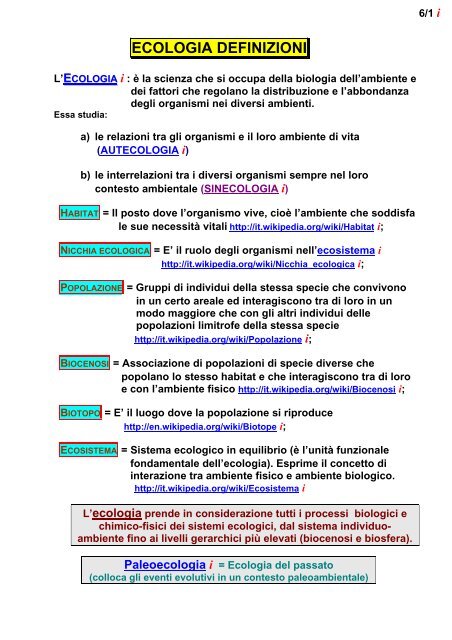

ECOLOGIA DEFINIZIONI<br />

L’ECOLOGIA ECOLOGIA i : è la scienza che si occupa <strong>della</strong> biologia dell’ambiente e<br />

dei fattori che regolano la distribuzione e l’abbondanza<br />

degli organismi nei diversi ambienti.<br />

Essa studia:<br />

a) le relazioni tra gli organismi e il loro ambiente di vita<br />

(AUTECOLOGIA i)<br />

b) le interrelazioni tra i diversi organismi sempre nel loro<br />

contesto ambientale (SINECOLOGIA i)<br />

HABITAT = Il posto dove l’organismo vive, cioè l’ambiente che soddisfa<br />

le sue necessità vitali http://it.wikipedia.org/wiki/Habitat i;<br />

NICCHIA ECOLOGICA = E’ il ruolo degli organismi nell’ecosistema i<br />

http://it.wikipedia.org/wiki/Nicchia_ecologica i;<br />

POPOLAZIONE = Gruppi di individui <strong>della</strong> stessa specie che convivono<br />

in un certo areale ed interagiscono tra di loro in un<br />

modo maggiore che con gli altri individui delle<br />

popolazioni limitrofe <strong>della</strong> stessa specie<br />

http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione i;<br />

BIOCENOSI = Associazione di popolazioni di specie diverse che<br />

popolano lo stesso habitat e che interagiscono tra di loro<br />

e con l’ambiente fisico http://it.wikipedia.org/wiki/Biocenosi i;<br />

BIOTOPO = E’ il luogo dove la popolazione si riproduce<br />

http://en.wikipedia.org/wiki/Biotope i;<br />

ECOSISTEMA = Sistema ecologico in equilibrio (è l’unità funzionale<br />

fondamentale dell’ecologia). Esprime il concetto di<br />

interazione tra ambiente fisico e ambiente biologico.<br />

http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema i<br />

L’ecologia prende in considerazione tutti i processi biologici e<br />

chimico-fisici dei sistemi ecologici, dal sistema individuoambiente<br />

fino ai livelli gerarchici più elevati (biocenosi e biosfera).<br />

<strong>Paleoecologia</strong> i = Ecologia del passato<br />

(colloca gli eventi evolutivi in un contesto paleoambientale)<br />

6/1 i

Rellaziionii ttra biiollogiia,, palleonttollogiia e palleoecollogiia<br />

Biologia<br />

Paleontologia<br />

<strong>Paleoecologia</strong><br />

Ri iccoosst trruuzzi ioonnee<br />

Eccool looggi iccaa<br />

Ri iccoosst trruuzzi ioonnee<br />

Paal leeooeeccool looggi iccaa<br />

ii<br />

-- chi iarri isce i<br />

meccani ismi i del l prrocesso evol lutti ivo;;<br />

ii - fforrni isce la l<br />

evol lutti ivo;;<br />

ii - col ll loca gl li i eventti i<br />

pal leoambi ienttal le. .<br />

AAmbbi iieennt tee<br />

rri iccoosst trr. .<br />

ddi irreet tt taa<br />

rri iccoosst trr. .<br />

innddi i irreet tt taa<br />

documenttazi ione sttorri ica del l<br />

evol lutti ivi i in i un conttestto<br />

SSccaal llaa<br />

TTeemppoor raal llee<br />

uumaannaa<br />

ggeeool looggi iccaa<br />

LLooccaal lli iizzzz. ..<br />

ggeeooggr raaf fi iiccaa<br />

eessaat tt taa<br />

ippoot i teetti iccaa<br />

prrocesso<br />

PPr reevvaal lleennzzaa<br />

ddeeggl lli ii sst tuuddi ii<br />

aambbi ieennt ti i<br />

teerrrreesst t trri i<br />

aambbi ieennt ti i<br />

maarri innii<br />

Ricerca paleoecologica e ricerca litologica s. l. (sedimentologia,<br />

ecc.) devono essere sempre integrate nel contesto dell’ANALISI di<br />

FACIES<br />

6.1 bis i

SUDDIVISIONI dell’AMBIENTE MARINO<br />

All’interno di queste province e domini si inseriscono le diverse<br />

comunità come di seguito<br />

EPIFAUNA VAGILE<br />

(mobile)<br />

EPIBENTHOS SEMISESSILE (sedentari)<br />

EPIFAUNALI (con movimenti limitati)<br />

senza ancoraggio<br />

EPIFLORA SESSILE con ancoraggio debole<br />

(fisso) con ancoraggio rigido<br />

INFAUNA FOSSATORE<br />

ENDOBENTHOS<br />

INFAUNALI (ENDOFAUNALI)<br />

SEMI-INFAUNA PERFORANTE<br />

epibionti endobionti<br />

1<br />

6.2

ORGANISMI NECTOBENTONICI (Nectobenthos)<br />

NECTOBENTHOS<br />

ORGANISMI PELAGICI<br />

NECTON<br />

OLOPLANCTON MACROPLANCTON > 5 mm<br />

(per tutta la vita) PLANCTON MESOPLANCTON 1-5 mm<br />

MICROPLANCTON 1mm-<br />

MEROPLANCTON NANNOPLANCTON < 50 μ<br />

(solo stadio larvale)<br />

Zooplancton Fitoplancton<br />

2

AMENSALISMO<br />

Predazione<br />

AMENSALISMO Competizione<br />

Esclusione d’una<br />

specie o di un gruppo Bioturbazione (-> torbidità)<br />

di specie (o di un<br />

gruppo trofico) da una<br />

particolare comunità<br />

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv<br />

esclusive (limitate a un solo biotopo)<br />

Specie caratteristiche<br />

di un certo biotopo preferenziali (possono essere presenti<br />

in più biotopi ma sono<br />

rappresentate da un no.<br />

elevato di individui in un<br />

solo biotopo)<br />

Specie accompagnatrici Si hanno in biotopi diversi<br />

(specie euritopiche)<br />

Specie accidentali Caratteristiche di un biotopo e<br />

trovate sporadicamente in altri<br />

COMUNI ITA’ ’ = popolamento di Pérès & Picard – viene definita<br />

mediante l’elenco delle specie caratteristiche<br />

(che non sono le più abbondanti)<br />

Tra le comunità possono esservi delle zone di transizione denominate<br />

“ECOTONI” (zone sfumate)<br />

(da Raffi & Serpagli 1993-96, modificato)<br />

6.3 bis

A M B II E N T E M A R II N O<br />

Rete trofica e Gruppi trofici<br />

• PRODUTTORI PRIMARI (auttottrroffi i)<br />

Organismi in grado di compiere la fotosintesi, cioè di utilizzare l’energia solare<br />

per produrre sostanze organiche partendo da composti inorganici (Fitoplancton,<br />

Alghe bentoniche, Fanerogame)<br />

• CONSUMATORI (etterrottrroffi i)<br />

Tutti gli altri organismi al di sopra del livello dei consumatori primari.<br />

Errbi ivorri i (brucatori, raschiatori, ecc.) utilizzano tutti i tipi di<br />

vegetali marini (es. Gasteropodi)<br />

Sospensi ivorri i (prelevano il particellato alimentare dall’acqua circostante<br />

catturandolo e trattenendolo) (brachiopodi,<br />

e<br />

briozoi, vermi a ventaglio …)<br />

Fi il lttrrattorri i<br />

(devono “trattare” tutta l’acqua che entra nella cavità<br />

branchiale tramite l’apertura o il sifone inalante) (molti<br />

bivalvi)<br />

Deposi itti ivorri i (organismi infaunali le cui fonti alimentari sono costituite<br />

dalla materia organica in decomposizione e dai<br />

batteri che prendono parte a tale processo all’interno<br />

e<br />

del sedimento ) (scafopodi, oloturie, bivalvi, vermi)<br />

Dettrri itti ivorri i (organismi che prelevano il detrito alimentare sulla<br />

superficie del substrato) (molti bivalvi)<br />

Prredattorri i (organismi dotati di particolari strutture per catturare le<br />

prede) (certi gasteropodi, alcuni crostacei, ecc.)<br />

Necrroffagi i (animali che si nutrono di resti di organismi morti)<br />

(alcuni gasteropodi)<br />

Parrassi itti i<br />

(organismi che vivono nutrendosi del sangue o dei<br />

tessuti di un altro organismo vivente senza determinarne<br />

la morte)<br />

• TRASFORMATORI Organismi che trasformano i resti organici in<br />

componenti inorganici indispensabili per la vita<br />

dei vegetali (es. batteri e funghi)<br />

6.3

PIRAMIDE TROFICA<br />

III° livello livelli dei carnivori<br />

Carnivori (compresi parassiti e<br />

necrofagi)<br />

II° livello<br />

carnivori<br />

I° livello<br />

carnivori<br />

livello dei consumatori primari<br />

(erbivori - detritivori)<br />

livello dei produttori primari<br />

(piante)<br />

La piramide trofica illustra la perdita di energia ad ogni livello<br />

trofico e la corrispondente diminuzione del numero di individui<br />

vedi le frecce decrescenti di larghezza ai lati <strong>della</strong> piramide<br />

6.3 ter

1) SUBSTRATO i<br />

2) CORRENTI e<br />

TURBOLENZA<br />

FATTORI nella DISTRIBUZIONE<br />

degli ORGANISMI MARINI<br />

Duri<br />

Rocciosi<br />

Sinsedimentari<br />

Molto variabili in funzione <strong>della</strong><br />

Mobili granulometria del sedimento e<br />

dell’energia dell’ambiente<br />

3) TEMPERATURA (clicca sul testo per saperne di più) i<br />

4) SALINITÀ (clicca sul testo per saperne di più) i<br />

5) TENORE d’OSSIGENO (clicca sul testo per saperne di più) i<br />

6) NUTRIENTI (clicca sul testo per saperne di più) i<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-96, modificato)<br />

6.4 i

TIPO DI SUBSTRATO Prevalentemente Prevalentemente<br />

Depositivori<br />

Sabbie fini, silt, argilla INFAUNALI<br />

(in acque poco ossigenate e Detritivori<br />

con molta materia organica)<br />

Sabbie medie e grossolane Sospensivori<br />

(ciottoli) EPIFAUNALI<br />

(in genere ricche d’ossigeno e con Filtratori<br />

pochissime sostanze organiche all’in-<br />

terno)<br />

Molto particellato alimentare in<br />

sospensione<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />

6.4a

Fauna nell’insieme Singoli individui<br />

Caratteristiche Acque calde Acque fredde Eccezioni<br />

(esempi)<br />

Spessore conchiglia per lo più ridotto Mya truncata<br />

notevole<br />

Ornamentazione ben sviluppata ridotta o assente<br />

Dimensioni per lo più non eccessiva Arctica<br />

grandi islandica<br />

Colorazioni presenti assenti<br />

vivaci<br />

Forme parassite presenti assenti<br />

Diversità elevata bassa<br />

Rapporto (R)<br />

R = epifauna R > 1 R = 1<br />

infauna<br />

Organismi a scarsi frequenti<br />

guscio siliceo<br />

Coralli costruttori presenti assenti<br />

6.4b<br />

1

Il brachiopode Terebratulina retusa popola fondali relativamente poco profondi<br />

nei mari boreali e tende a migrare verso maggiori profondità col diminuire <strong>della</strong><br />

latitudine. Questo fenomeno, conosciuto come “migrazione verticale”, è comune<br />

nelle faune ad invertebrati boreali (ad es. ostracodi e molluschi) ed è imputabile<br />

alle esigenze termiche delle specie (da Helmke in Ziegler, 1983).<br />

Distribuzione di alcune specie di bivalvi e di gasteropodi lungo le coste orientali<br />

del Nord America. La distribuzione geografica degli organismi eterotermi è<br />

regolata essenzialmente dalle esigenze termiche del ciclo di riproduzione (da<br />

Fisher, 1960).<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />

2

E<br />

S<br />

T<br />

I<br />

N<br />

T<br />

I<br />

SALINITÁ<br />

STENOALINE EURIALINE<br />

RADIOLARI BIVALVI<br />

BRACHIOPODI GASTEROPODI<br />

CORALLI Lingula (Brachiopode)<br />

CEFALOPODI FORAMINIFERI ARENACEI<br />

ECHINODERMI<br />

OSTRACODI OSTRACODI<br />

ARCHEOCIATIDI<br />

TRILOBITI<br />

TENTACULITI<br />

GRAPTOLITI<br />

CONODONTI<br />

EURIPTERIDI<br />

Salinità in parti per 1000<br />

Acque dolci …………………………………………. 0 - 0,5<br />

Acque salmastre …………………………………… 0,5 - 30<br />

Acque marine normali …………………………….. 30 - 40<br />

Acque ipersaline …………………………………… 40 - 80<br />

Acque sovrasalate …………………………………. > 80<br />

(Brine)<br />

1<br />

6.4c

Progressiva diminuzione <strong>della</strong> diversità tassonomica in concomitanza<br />

con la diminuzione <strong>della</strong> salinità, procedendo dal Mare del Nord (D) al<br />

Golfo di Finlandia (A). (da Segerstråle, 1957)<br />

Le dimensioni d’alcune specie di molluschi<br />

marini (Mytilus edulis e Cardium edule)<br />

tendono a diminuire con l’abbassarsi<br />

<strong>della</strong> salinità. Le dimensioni di alcune<br />

specie d’acqua dolce (es. Theodoxus<br />

fluviatilis) tendono al contrario ad aumentare<br />

con la diminuzione <strong>della</strong> salinità.<br />

(da Remane, 1934).<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />

2

TENORE d’OSSIGENO<br />

Nel Mar Nero la diversità tassonomica si riduce drasticamente con la profondità<br />

come conseguenza <strong>della</strong> riduzione del tenore d’ossigeno.<br />

Sul fondo dove esistono condizioni anossiche la vita è assente (da<br />

Rhoads & Morse, 1971).<br />

Schema dei rapporti tra l’interfaccia acqua/sedimento e l’interfaccia ossidazione/riduzione<br />

(Eh = 0); a) la superficie Eh = 0 è interna al sedimento:<br />

colonizzazione epifaunale ed infaunale; b) la superficie Eh = 0 coincide con<br />

la superficie del substrato: colonizzazione esclusivamente epifaunale; c) la<br />

superficie Eh = 0 è al di sopra del substrato: assenza di vita sul fondo (da<br />

Ricci Lucchi, 1978).<br />

1<br />

6.4d

PRODUZI IONE<br />

CONSUMO<br />

Va arri iazi ione<br />

• Direttamente dall’atmosfera per soluzione durante<br />

elevata turbolenza<br />

• Fotosintesi del fitoplancton (e delle fanerogame<br />

marine + alghe varie)<br />

• Processo di respirazione degli organismi<br />

• Ossidazione <strong>della</strong> materia organica<br />

del l<br />

ttenorre<br />

di i<br />

O22 --> Varri iazi ione del ll la di iverrsi ittà<br />

ttassonomi ica<br />

Iterazione tra produzione e consumo<br />

Concentrazione<br />

dell’ossigeno Circolazione oceanica<br />

nell’acqua<br />

Densità (salinità + temperatura) delle acque<br />

Dipende da<br />

La concentrazione dell’ossigeno tende a diminuire dalla zona fotica<br />

verso maggiori profondità<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />

2

NUTRIENTI<br />

NUTRIENTI = Elementi indispensabili per la vita dei vegetali e la<br />

nitrati formazione dei pigmenti fotosintetici.<br />

fosfati<br />

silicati<br />

Nelle acque superficiali<br />

Concentrazione dei<br />

nutrienti<br />

PRODUTTIVITA’ PRIMARIA dipende<br />

Tasso di produzione per unità<br />

di volume di materiale vegetale Intensità luminosa<br />

a disposizione dei consumatori<br />

Nelle acque superficiali il fattore limitante più importante è<br />

dato dalla disponibilità di nutrienti in quanto la luce (salvo<br />

condizioni particolari) è sempre disponibile.<br />

PRODUTTIVITÁ TOTALE<br />

Tasso di produzione per unità<br />

di volume di materiale vegetale<br />

ed animale a disposizione dei<br />

consumatori<br />

Longevità degli<br />

organismi<br />

BIOMASSA (fitomassa e zoomassa) dipende da<br />

Quantità di materiale organico vivente<br />

per unità di volume Produttività<br />

Il calo di produttività primaria nelle acque superficiali (per<br />

discesa sul fondo degli organismi morti) è compensata da<br />

correnti ascensionali (Upwelling) (molto importante nelle<br />

acque tropicali).<br />

La produttività è più elevata sulle piattaforme continentali<br />

rispetto alle aree oceaniche:<br />

1) Upwelling costiero;<br />

2) apporto di nutrienti dai fiumi;<br />

3) i resti decomposti sul fondo tornano più facilmente in<br />

circolo<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />

6/4e

TANATOCENOSI (“Associazione morta”) = Ciò che rimane dell’associazione<br />

vivente dopo il processo di necrolisi (vale a dire: i resti degli<br />

organismi potenzialmente fossilizzabili). (Il numero delle specie <strong>della</strong><br />

tanatocenosi è drasticamente ridotto rispetto a quello <strong>della</strong> biocenosi).<br />

Associazione di organismi viventi<br />

(corrispondente ad una biocenosi o parte di essa)<br />

morte e processi di necrolisi<br />

Tanatocenosi<br />

eventuali fenomeni di trasporto<br />

processi biostratinomici<br />

seppellimento<br />

Tafocenosi<br />

fenomeni diagenetici<br />

Associazione fossile o orictocenosi<br />

(impoverita dal processo di diagenesi)<br />

Paleocomunità Associazioni Associazioni<br />

residuali mescolate trasportate<br />

Associazione di fossili di organismi Associazione di fossili di organi- Associazione di fossili di organi-<br />

provenienti da una biocenosi, che smi provenienti da una biocenosi; smi provenienti da una o più bio-<br />

è rimasta nel suo biotopo originale. una parte più o meno importante cenosi; tutti i fossili sono stati<br />

dell’associazione non è stata spostati dal loro biotopo originale.<br />

spostata dal suo biotopo originale.<br />

(Componente autoctona + quella<br />

alloctona)<br />

Fossili rielaborati = provenienti da rocce più antiche, che possono essere<br />

presenti in qualsiasi tipo di orictocenosi<br />

Fossili rimaneggiati = fossili risedimentati in ambienti coevi (cioè riesumati<br />

da sedimenti non litificati<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />

2.39 / 6.5

AMBIENTI RISORSE TROFICHE TIPO SELEZIONE SPECIE PREVAL. TIPO DI SPECIE<br />

Instabili Variabili in modo r – selezione Alto tasso ri- Opportuniste<br />

imprevedibile produttivo e<br />

poca specializ. Popolazioni<br />

a livello trofico. con elevate<br />

Adattate ad una fluttuazioni<br />

ampia gamma di<br />

ambienti. Specie pioniere<br />

Stabili Povere ma K – selezione Tasso riprodut- In equilibrio<br />

stabili tivo poco elevato, (fluttuazioni<br />

limitate)<br />

alta specializ- Popolazioni<br />

zazione. stabili e<br />

piccole.<br />

Specie pioniere = le prime che colonizzano un certo habitat<br />

L’individuazione di specie opportuniste o di strategie<br />

r-selettive consente di rilevare situazioni di instabilità<br />

Note: in fig. i pattern di crescita delle popolazioni (vedi testo sotto)<br />

La r- selezione (b) favorisce le popolazioni delle specie a più alto tasso<br />

riproduttivo (da cui la sua denominazione) con maggior capacità di sopravvivenza,<br />

che sviluppano adattamenti utili a superare periodi di condizioni<br />

ambientali sfavorevoli.<br />

La K- selezione (a) indica la (carrying capacity, cioè la capacità di sostentamento)<br />

e favorisce le specie a tasso riproduttivo poco elevato ad<br />

alta specializzazione, determinando una sempre più efficiente utilizzazione<br />

delle risorse.<br />

6/6

Sanders<br />

Valentine<br />

CAUSE e MODELLI <strong>della</strong> DIVERSITÀ TASSONOMICA<br />

AMBIENTI<br />

STABILI INSTABILI<br />

variazioni prevedibili variazioni imprevedibili<br />

dei parametri fisici (es. produttività primaria)<br />

molte specie ad elevata poche specie con ampia<br />

specializzazione tolleranza fisiologica<br />

molte specie poche specie<br />

(piccole popolazioni (grandi popolazioni)<br />

altamente specializzate)<br />

ricchezza elevata<br />

perlopiù generaliste<br />

dominanza assente<br />

equitabilità elevata<br />

tendenza alla DOMINANZA<br />

ambienti tropicali<br />

ambienti di mare profondo<br />

basse latitudini alte latitudini<br />

(produttività primaria continua (produttività primaria a brevi<br />

limitata e costante tutto l’anno periodi estivi)<br />

Comunità dominata da specie<br />

Opportuniste; associazioni<br />

OLIGOTIPICHE<br />

ambiente K- selettivo ambiente r- selettivo<br />

diversità tassonomica elevata diversità tassonomica bassa<br />

Il paleontologo dopo aver valutato la diversità tassonomica <strong>della</strong> comunità,<br />

in termini di ricchezza, equitabilità e dominanza, cercherà di identificare<br />

i fattori responsabili, tenendo conto di tutti gli altri dati disponibili<br />

(complessità tassonomica, trofica, ecc.)<br />

Equitabilità = elevata ricchezza e assenza di dominanza;<br />

Dominanza = poche specie rappresentate da grandi popolazioni.<br />

6.6bis

C = Popolamento del coralligeno; PE = Pop. eterogeneo (= MI di Pérès<br />

DC = Pop. dei fondi detritici costieri; & Picard, 1964);<br />

DE = Pop. dei fondi detritici infangati; VTC = Pop. dei fondi detritici costieri.<br />

DL = Pop. dei fondi detritici del largo;<br />

VP = Pop. dei fanghi profondi;<br />

LEE = Pop. eurialino ed euritermico delle lagune;<br />

SVMC = Pop. delle sabbie fangose in ambiente di bassa energia;<br />

SFHN = Pop. delle sabbie fini degli alti livelli;<br />

HP = Pop. delle praterie a posidonie;<br />

EP = Pop. delle alghe fotofile;<br />

SFBC = Pop. delle sabbie fini ben classate;<br />

SGCF = Pop. delle sabbie grossolane e dei ciottoli fini<br />

sotto l’influenza delle correnti di fondo;<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-96, con modifiche)<br />

6.7

EPIBIOSI<br />

(associazione casuale)<br />

MUTUALISMO<br />

(Es. Alghe dinoflagellate e coralli)<br />

SIMBIOSI COMMENSALISMO<br />

(associazione mirata)<br />

Associazione tra specie che implica<br />

un contatto corporeo benefico per<br />

almeno una delle specie<br />

Bivalve Carbonifero Naiadites<br />

PARASSITISMO<br />

Vantaggio<br />

reciproco<br />

Vantaggio per<br />

una specie<br />

senza danno<br />

per l’altra<br />

Vantaggio per<br />

una specie con<br />

danno per<br />

l’altra<br />

Nelle figure alcuni es. di Commensalismo: a) vermi Cornulites sul brachio-<br />

pode Devoniano Mucrospirifer. b) c) Spirorbis su Naiadites: tutti cementati in<br />

corrispondenza delle correnti inalanti. d) Hicetes sul tabulato Pleurodictyum.<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />

d )<br />

6.8

Le comunità di scogliera<br />

Categorie funzionali<br />

Tab. 6.3. I principali criteri utili per l’identificazione delle diverse categorie funzionali delle<br />

comunità di scogliera sia attuali sia fossili (da Fagerstrom, 1991).<br />

Criteri Costruttori Intrappolatori Leganti<br />

(constructors) (bafflers) (binders)<br />

1) Disposizione<br />

spaziale<br />

modo di crescita eretta eretta incrostante<br />

direzione di crescita verso l’alto verso l’alto laterale<br />

2) Forma massicci, globosi cilindriformi, palmati, laminari, lentiformi,<br />

forma di crescita ramificati, colon- conformi ombrelliformi<br />

nari, foliacei<br />

3) Calcificazione<br />

resistenza e rigidi- ben calcificati poco calcificati ben calcificati<br />

tà dello scheletro robusti, rigidi in frammenti<br />

4) Volume scheletro grandi piccoli dimensione media<br />

colonialità coloniali o gregari solitari o coloniali coloniali o gregari<br />

5) Biostratinomia in posizione di vita in situ in posizione di vita<br />

tafonomia o in situ (rotti, ribaltati) incrostanti<br />

trasportabilità (rotti, rovesciati) comunemente trasportati<br />

6) Impacchettamento generalmente come altamente variabile: da come in vita<br />

densità scheletrica in vita dispersi a concentrati<br />

nota: il carattere “arbitrario” di queste categorie deve comunque<br />

essere sempre tenuto in considerazione soprattutto per quanto<br />

riguarda le scogliere fossili, dove i diversi processi biostratinomici<br />

e tafonomici possono creare non pochi problemi nell’assegnare<br />

i diversi taxa alla propria categoria.<br />

FAGERSTROM, J. A., 1991, Reef-building guilds and checklist for determining guild membership.<br />

«Coral Reefs», 10, 47-52.<br />

(da Raffi & Serpagli, 1993-96)<br />

6.9

ORGANISMI COSTRUTTORI e<br />

AMBIENTE di SCOGLIERA i<br />

Vista la complessità <strong>della</strong> materia sono state fornite molte definizioni<br />

basate sui seguenti criteri e parametri:<br />

1) Presenza di una impalcatura organica (biocostruzione),<br />

2) Posizione rilevata rispetto al fondo circostante,<br />

3) Resistenza alle onde,<br />

4) Presenza limitata alla zona fotica,<br />

5) Distribuzione in acque calde tropicali.<br />

La struttura di una scogliera corallina attuale è controllata dall’interazione<br />

di cinque processi fondamentali (Scoffin, 1987): 1) crescita e sviluppo<br />

<strong>della</strong> biocostruzione primaria (primary framework growth). 2) biocostruzione<br />

secondaria (secondary framework), 3) erosione biologica e meccanica, 4)<br />

sedimentazione interna, 5) cementazione marina; dei quali solo i primi<br />

tre rivestono importanza bio-paleontologica poiché legati all’attività degli<br />

organismi.<br />

La parte contornata <strong>della</strong> scogliera figurata verrà riportata nella pagina<br />

seguente ingrandita, per una maggior comprensione dei processi<br />

fondamentali di crescita che operano sulla struttura di una scogliera in<br />

relazione alla profondità:<br />

1<br />

6.10 i

Attualmente i principali tipi di scogliere sono tre:<br />

sulla base <strong>della</strong> loro distanza dalla costa si distinguono:<br />

1) scogliera frangente<br />

(fringing reef)<br />

e<br />

2) Scogliera a barriera<br />

(barrier reef)<br />

2

In prossimità di un isola<br />

vulcanica subsidente<br />

1° fase: la costruzione corallina inizia<br />

attorno ad un’isola vulcanica in condizioni<br />

di optimum;<br />

3) atollo 2° fase: l’isola vulcanica inizia la sub-<br />

(atoll)<br />

sidenza ad una velocità pari a quella<br />

di crescita del corallo;<br />

Parametri<br />

ambientali<br />

Latitudine<br />

intervallo<br />

optimum<br />

Salinità (%)<br />

intervallo<br />

optimum<br />

Temperatura (°C)<br />

intervallo<br />

optimum<br />

Profondità (m)<br />

intervallo<br />

optimum<br />

(massima diversità)<br />

Zona fotica<br />

100m<br />

Zona afotica<br />

Coralli<br />

zooxantellati<br />

35° N-32°S<br />

23°N-23°S<br />

27-48<br />

34-36<br />

11-40<br />

23-28<br />

fino a 150<br />

fino a 25<br />

ermatipici<br />

assenti<br />

3° fase: subsidenza e crescita corallina<br />

continuano alla stessa velocità finché rimane<br />

emerso solo un anello esterno di<br />

corallo con una laguna interna.<br />

Coralli<br />

non zooxantellati<br />

70°N-78°S<br />

?<br />

34-36<br />

1-35<br />

6-10<br />

fino a 6200<br />

60-300<br />

aermatipici<br />

ermatipici<br />

aermatipici<br />

In tabella i maggiori parametri ambientali che controllano la distribuzione dei coralli<br />

attuali zooxantellati e non-zooxantellati (da Fargerstrom, 1987).<br />

Zooxantella = stadio sessile del dinoflagellato Symbiodinium microadriaticum i<br />

3

ORGANISMI BIOCOSTRUTTORI nel TEMPO<br />

Le scogliere del passato o scogliere fossili sono presenti nella colonna<br />

stratigrafica di tutti i continenti a partire dal Paleozoico fino al Terziario<br />

più recente. Nel tempo geologico vari tipi di animali si sono avvicendati<br />

pel produrre edifici biocostruiti con le caratteristiche tipiche degli ambienti<br />

recifali (vedi lucido 6.10 i).<br />

In figura modello schematico<br />

di scogliera fossile del Miocene sup.<br />

di Mallorca, Spagna.<br />

Secondo un modello attualistico, si può<br />

identificare un tipo di scogliera a frangente<br />

(fringing reef) (da Pomar, 1991, ridisegnato da<br />

Raffi & Serpagli, 1996)<br />

6.11 i

MORFOLOGIA FUNZIONALE<br />

Struttura degli<br />

MORFOLOGIA FUNZIONALE = Studio delle Etologia organismi<br />

relazioni fra Funzione<br />

Molte funzioni biologiche di un organismo sono in stretta<br />

relazione con le strutture scheletriche fossilizzabili<br />

6/11<br />

• l’elemento filogenetico (storia evolutiva del taxon)<br />

La morfologia di<br />

un organismo • l’elemento costruttivo (meccanismi di sviluppo<br />

deriva dal dell’organismo)<br />

• l’elemento adattativo (azione <strong>della</strong> selezione<br />

naturale nel plasmare<br />

strutture efficienti per la<br />

vita nell’ecosistema)<br />

Gli studi di morfologia funzionale dei fossili sono prevalentemente<br />

basati sul confronto tra organismi fossili e viventi che presentano<br />

strutture (analoghe ed omologhe) passibili di controllo sperimentale.<br />

Es. • arto dei vertebrati (tipo di arto −►tipo di attività)<br />

• denti dei mammiferi (−► dieta −►paleoambiente)<br />

• caratteristiche morfologiche delle valve dei bivalvi<br />

(modo di vita −►specializzazioni trofiche)