Il romanticismo - Alessandro Dal Maso

Il romanticismo - Alessandro Dal Maso

Il romanticismo - Alessandro Dal Maso

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

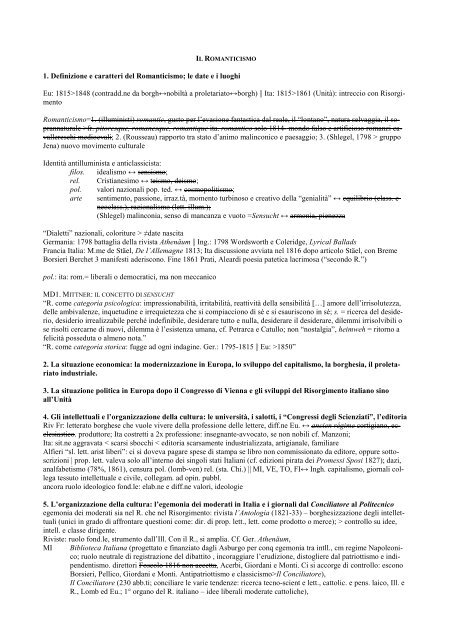

IL ROMANTICISMO<br />

1. Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi<br />

Eu: 1815>1848 (contradd.ne da borgh↔nobiltà a proletariato↔borgh) || Ita: 1815>1861 (Unità): intreccio con Risorgimento<br />

Romanticismo=1. (illuministi) romantic, gusto per l’evasione fantastica dal reale, il “lontano”, natura selvaggia, il soprannaturale<br />

>fr. pitoresque, romanesque, romantique ita. romantico solo 1814- mondo falso e artificioso romanzi cavallereschi<br />

medioevali; 2. (Rousseau) rapporto tra stato d’animo malinconico e paesaggio; 3. (Shlegel, 1798 > gruppo<br />

Jena) nuovo movimento culturale<br />

Identità antilluminista e anticlassicista:<br />

filos. idealismo ↔ sensismo;<br />

rel. Cristianesimo ↔ teismo, deismo;<br />

pol. valori nazionali pop. ted. ↔ cosmopolitismo;<br />

arte sentimento, passione, irraz.tà, momento turbinoso e creativo della “genialità” ↔ equilibrio (class. e<br />

neoclass.), razionalismo (lett. illum.);<br />

(Shlegel) malinconia, senso di mancanza e vuoto =Sensucht ↔ armonia, pienezza<br />

“Dialetti” nazionali, coloriture > ≠date nascita<br />

Germania: 1798 battaglia della rivista Athenäum || Ing.: 1798 Wordsworth e Coleridge, Lyrical Ballads<br />

Francia Italia: M.me de Stäel, De l’Allemagne 1813; Ita discussione avviata nel 1816 dopo articolo Stäel, con Breme<br />

Borsieri Berchet 3 manifesti aderiscono. Fine 1861 Prati, Aleardi poesia patetica lacrimosa (“secondo R.”)<br />

pol.: ita: rom.= liberali o democratici, ma non meccanico<br />

MD1. MITTNER: IL CONCETTO DI SENSUCHT<br />

“R. come categoria psicologica: impressionabilità, irritabilità, reattività della sensibilità […] amore dell’irrisolutezza,<br />

delle ambivalenze, inquetudine e irrequietezza che si compiacciono di sé e si esauriscono in sé; s. = ricerca del desiderio,<br />

desiderio irrealizzabile perché indefinibile, desiderare tutto e nulla, desiderare il desiderare, dilemmi irrisolvibili o<br />

se risolti cercarne di nuovi, dilemma è l’esistenza umana, cf. Petrarca e Catullo; non “nostalgia”, heimweh = ritorno a<br />

felicità posseduta o almeno nota.”<br />

“R. come categoria storica: fugge ad ogni indagine. Ger.: 1795-1815 || Eu: >1850”<br />

2. La situazione economica: la modernizzazione in Europa, lo sviluppo del capitalismo, la borghesia, il proletariato<br />

industriale.<br />

3. La situazione politica in Europa dopo il Congresso di Vienna e gli sviluppi del Risorgimento italiano sino<br />

all’Unità<br />

4. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura: le università, i salotti, i “Congressi degli Scienziati”, l’editoria<br />

Riv Fr: letterato borghese che vuole vivere della professione delle lettere, diff.ne Eu. ↔ ancien régime cortigiano, ecclesiastico.<br />

produttore; Ita costretti a 2x professione: insegnante-avvocato, se non nobili cf. Manzoni;<br />

Ita: sit.ne aggravata < scarsi sbocchi < editoria scarsamente industrializzata, artigianale, familiare<br />

Alfieri “sl. lett. arist liberi”: ci si doveva pagare spese di stampa se libro non commissionato da editore, oppure sottoscrizioni<br />

| prop. lett. valeva solo all’interno dei singoli stati Italiani (cf. edizioni pirata dei Promessi Sposi 1827); dazi,<br />

analfabetismo (78%, 1861), censura pol. (lomb-ven) rel. (sta. Chi.) || MI, VE, TO, FI↔ Ingh. capitalismo, giornali collega<br />

tessuto intellettuale e civile, collegam. ad opin. pubbl.<br />

ancora ruolo ideologico fond.le: elab.ne e diff.ne valori, ideologie<br />

5. L’organizzazione della cultura: l’egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal Conciliatore al Politecnico<br />

egemonia dei moderati sia nel R. che nel Risorgimento: rivista l’Antologia (1821-33) – borghesizzazione degli intellettuali<br />

(unici in grado di affrontare questioni come: dir. di prop. lett., lett. come prodotto o merce); > controllo su idee,<br />

intell. e classe dirigente.<br />

Riviste: ruolo fond.le, strumento dall’<strong>Il</strong>l. Con il R., si amplia. Cf. Ger. Athenäum,<br />

MI Biblioteca Italiana (progettato e finanziato dagli Asburgo per conq egemonia tra intll., cm regime Napoleonico;<br />

ruolo neutrale di registrazione del dibattito , incoraggiare l’erudizione, distogliere dal patriottismo e indipendentismo.<br />

direttori Foscolo 1816 non accetta, Acerbi, Giordani e Monti. Ci si accorge di controllo: escono<br />

Borsieri, Pellico, Giordani e Monti. Antipatriottismo e classicismo><strong>Il</strong> Conciliatore),<br />

<strong>Il</strong> Conciliatore (230 abb.ti; conciliare le varie tendenze: ricerca tecno-scient e lett., cattolic. e pens. laico, <strong>Il</strong>l. e<br />

R., Lomb ed Eu.; 1° organo del R. italiano – idee liberali moderate cattoliche),

<strong>Il</strong> Politecnico (+ radicale, + razionalismo illum. che R. e catt., dir. Cattaneo, democratico),<br />

<strong>Il</strong> Crepuscolo,<br />

FI L’Antologia (530 abbonati: no grossa circ.ne; dir. Vieusseux; ancora + moderata; statistica economia storia, +<br />

scienza) linea prevalente.<br />

6. L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo come contrasto storico o come condizione<br />

esistenziale; i temi letterari che ne derivano<br />

Accelerazione Riv. Ind. (sudd.ne produtt. del tmp e della vita quotid., esistenza subord. alle leggi di mercato, diff.ne<br />

ferrovia, navig a vap., borghesizzazione del lavoro intll.) restringimento del mnd, controllo produttivo, razionalizzazione<br />

sul tempo e sullo spazio, sulla natura > REAZIONE ricerca dell’∞/assoluto, rivalutazione dell’irraz.le, nat, mistero,<br />

pulsioni, sentimenti, fede religiosa; sia nelle scienze (fisica), sia nella psicologia sociale che nell’immaginario collettivo.<br />

Fisica: natura come organismo vs. meccanismo ( fil. natura come spirito e come assoluto (Shelling), > antropomorf.ne natura + esaltazione<br />

dell’uomo nei suoi aspetti “naturali” di spontaneità e creatività. Tempo interiorizzato e storicizzato> tempo dell’anima e<br />

tempo della storia, soggettivizzazione e umanizzazione anche dello spazio.<br />

“Anticapitalismo romantico” (Carlyle) > Dickens<br />

SCISSIONE* animamercato, eroe-ideali-gloria-∞borghesia-utilitarismo spicciolo e mediocre; natura-poesiaprosa-società<br />

> inquietudine,insoddisfazione, malinconia, sensucht. l’artista sente il vuoto, a volte paesaggio<br />

consola, è 2x anima, “pae.-stato d’animo” a volte ostilità natura>isolamento, rottura col mondo. cmq pae e anima sempre<br />

collegati.<br />

ISOLAMENTO, ROTTURA col mondo > INDIVIDUALISMO (ribellismo eroico: Byron; titanismo: Sturm und<br />

Drang; egotismo=culto dell’io: Stendhal; soggettivismo del ‘canto’ lirico: Leopardi) INIZIO ARTISTA MODERNO:<br />

ESTRANEITÀ, DISTACCO, INCONCILIABILITÀ. Mondo squallido, bellezza fuggita, “fine della bellezza, morte<br />

dell’arte” (Hegel), nostalgia Foscolo (“fuga delle Grazie”), Hölderlin, Keats<br />

*vista come: || A) contrasto storico fra “ideale” e “reale”, valori e società > lo scrittore cerca di IMMETTERE<br />

L’“IDEALE” NEL “REALE”, o studia le ragioni storiche del proprio malessere (cf. Manzoni, Balzac, Hugo, Dickens);<br />

|| B) dissidio ontologico (eterno, astorico, esistenziale, dipende dalla condizione dell’uomo) riflessione sulle cause eterne<br />

del dolore umano, introsp.ne psicologica (cf. Leopardi, Novalis, Coleridge e Wordsworth): rivalutazione del genio<br />

artistico, poeta-profeta-oracolo che esprime la voce dell’assoluto naturale e religioso, rivelando la verità agli uomini<br />

(Ger-Ingh).; altro filone narrativa, racconto fantastico fantasie notturne io, misteri, scissione soggetto sovrapp. inqueit di<br />

fen nat e sovrannat. cf. Shelley, Frankestein, or the modern Prometheus, 1818 > Poe, Hoffmann, temi “perturbanti”<br />

naturasocietà > Soluzione<br />

|| A) gusto per il PRIMITIVO: Medioevo a)ricerca storica x’ origine del popolo, nazionalità (Scott, Berchet, Grossi,<br />

d’Azeglio, Manzoni Adelchi) b) inventarne uno astorico con leggende e miti<br />

|| B) IMMETTERE L’“IDEALE” NEL “REALE” (Fra Cristoforo nei P.S.), identificarsi nella storia concreta di un popolo<br />

e nelle sue battaglie politiche > REALISMO (romanzo storico, sociale, novella in versi; Stendhal, Balzac, Manzoni;<br />

eroi problematici per il rinnovamento morale vs. cinismo; città ind.le, Dickens); in pol. liberali (Lombardia, Hugo)<br />

|| C) via MISTICA, panica, mitica, magica, IRRAZ.le, unire poeta con il tt naturale e/o con l’ass. religioso (Novalis /<br />

Ger.-Ingh.) > gusto del gotico paura, notturno; in pol. reazionari<br />

|| D) attraverso l’AMORE donna colma la scissione (ideale : passioni,donna = reale : controllo,convenzioni,utile economico<br />

(Dumas, La Dame aux camélias; Verdi, La Traviata 1853)<br />

7. La filosofia e l’estetica del R. europeo; l’idealismo tedesco; la nascita del materialismo storico<br />

Ger. = guida. sensismo ill. > IDEALISMO ’ su potere creativo uomo, realtà esterna cm creazione o riflesso dell’IO. natura<br />

non + oggetto indagine scientifica ma espressione del soggetto (Fichte); SHELLING (1775-1874) realeideale,<br />

ionon-io, naturacoscienza divengono FORZE DINAMICHE di uno SVILUPPO INCESSANTE, verso unità superiore,<br />

innata nell’uomo e nella nat. ma perduta con civilizzazione. Arte forma sup di conosc. x’ annullamento dunque<br />

coincisione sogg-ogg, fusione part-univ, finito-∞, conscio-inconscio (Sistema dell’idealismo trascendentale, 1800)<br />

HEGEL, Phäenomenologie des Geistes (1807): l’unità tra ragione e reale è data dalla DIALETTICA con ritmo triadico<br />

(tesi, antitesi, sintesi) sia nello sviluppo del reale quanto nella ragione stessa “tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò<br />

che è razionale è reale”. Storia come adempimento di un percorso (schiavitù>libertà), filosofia come senso interno di<br />

questo cammino. 3 momenti: arte, religione, filosofia > MORTE DELL’ARTE, trionfo della fil.<br />

SHOPENAUER, <strong>Il</strong> mondo come volontà e rappresentazione (1819): vs Hegel base realtà = oscura e irrazion. “volontà<br />

di vivere” in varie “forme di rappresentazione” (magnetismo>ragione): ARTE È PRIVILEGIATA modo per sottrarsi a volontà<br />

di vivere e leggi rappresentazione. Con essa si posson contemplare intuitivamente e direttamente le idee nella loro<br />

universalità senza strumenti razionali. Solo xò tramite genio. liberarsi dai condizionamenti della realtà, con noluntas e<br />

allontanamento società, ascesi. <strong>Il</strong> contrasto io-mondo si risolve con l’esaltazione del SOGGETTIVISMO: isolamento da<br />

malessere sociale a max forma di conoscenza e etica (=privilegio)

KIERKEGAARD, Attacca sys Hegel x sua raz.tà: al centro c’è ANGOSCIA ESISTENZIALE < uomo-peccatore finito,<br />

non-verità vs Dio, costretto a ripetere sempre peccato Adamo. transitorio caduco caso prbabilità, fede “assurda” e inspiegabile<br />

e non razionale (cf. morale Kant).<br />

MARX (1818-83) ed ENGELS (1820-95), ANTISOGGETTIVISMO ripresa di Hegel triadi, solo Tesi e Antitesi, non<br />

c’è sintesi sup., scontro sociale, rivoluzione e annientamento di 1 delle 2. Nob.feud vs. borgh; borgh vs. Proletariato<br />

verso società comunista (Manifesto); RAPPORTO TRA STRUTTURA (base economica, rapp. sociali) E SOVRASTRUTTURA<br />

(cultura, ideologie=diritto,fil,arte): vince struttura.> MATERIALISMO STORICO. Marx Das Kapital (1867-95) analisi<br />

funz sys cap e critica “alienazione”=estraniarsi da prodotti prp attività<br />

COMTE Positivismo (1850-90)…<br />

8. Le poetiche del R. europeo: la tendenza al simbolismo e quella al realismo<br />

SCHILLER, Sulla poesia ingenua e sentimentale (1796): superiorità poe R. risp a cl., cl antica esprimeva in md nat, ingenuo,<br />

immediato la nat x’ era natura, poe rom nasce da civiltà e cultura deve trovare la natura fuori di sé, nel campo<br />

delle idee. Tens verso ∞ = superiorità. Ingenua < sintonia intesa con natura; sentimentale POETICHE REALISTE, RAZIONALISTE, “IRONICHE”: Francia (Stendhal, Balzac), Italia<br />

(Lomb.: Manzoni)<br />

poeta come vate civile (non religioso) (Hugo, Foscolo, 1° Leopardi, Manzoni)<br />

b) Tens verso ∞ / privilegio della poesia di cogliere x via intuitiva e magica l’univ.le nat e/o rel. > POETICHE<br />

IRRAZIONALISTICHE O SIMBOLISTE (lirica ingl. e ted.)<br />

Goethe, Schlegel, von Hardenberg<br />

GOETHE: distinzione simbolo (intuizione dell’univ nel part – istantaneità, istintività – tendenza<br />

all’inesprimibilità x’ univ è ∞) e allegoria (rifiuto dell’intuizione, cerca attravs il part l’univ – ricerca razionale<br />

– si può esprimere con 1 concetto) > vede unità tra univ e part, dettaglio e idea, xcez.ne e sign.ato in<br />

simbolo come caratt. dell’arte in qnt tale. Svaluta allegoria cm “non-arte”. Arte classica è simbolica: universale<br />

della Bellezza presente in ogni particolare.<br />

SCHLEGEL: la poesia riesce ad attingere, per via magica e intuitiva, una zona originaria e primitiva e a esprimerla<br />

con ling puro e universale.<br />

NOVALIS: poesia rivela unità originaria del tutto, dono sacro, poeta cm profeta-sacerdote<br />

WORDSWORTH: poesia rivela la verità, in ass. verità non dimostrab. raz.te, ma sentimento riferimenti magici,<br />

vicino a Novalis.<br />

9. <strong>Il</strong> sistema delle arti e il primato della musica; l’eta di Schumann e Verdi, di Turner e Friederich<br />

CONTA L’ORIGINALITÀ DELL’ISPIRAZIONE CHE DEVE INFRANGERE OGNI NORMA PRECOSTITUITA. propria conc.ne della<br />

Bellezza. (consapevolezza della storicizzazione Wachenroder)<br />

Musica l’arte + conforme > concerto cm spettacolo pubbl x borgh. manif corte x nob . solo strumento, via voce vs vocazione<br />

all’assoluto (Beethoven, “musica assoluta”): Hoffmann, Schumann; Verdi: melodramma vs sl strum, x grnd<br />

pubbl, intento civile e patriottico.<br />

Arte tende al sublime: mescolare piacere e orrore, rapp.ne eventi eccez.li, emoz.ni violente (TURNER); vs pittoresco:<br />

natura, spontaneità, esotismo, rovine, irregolare, abnorme, fantastico, gotico (CONSTABLE) || FRIEDERICH + filosofico<br />

e religioso, malinconia e solitudine, ancgoscia esistenziale di fronte all’∞.<br />

GÉRICAULT lotta violenza energia, spinta all’azione drammatica, politica<br />

INDIVIDUALISMO, VS. REGOLE; FINALITÀ EDUCATIVE, IMITAZIONE NATURA, ESPRESSIONE DELL’IO, STRANIAMENTO;<br />

IMPORTANZA AL COME SI DIPINGE, NON A COSA; TUTTI I GENERI = IMPORTNZ.<br />

10. I caratteri del R. italiano: è vero che il R. italiano non esiste?<br />

<strong>Il</strong> R. ita coincide con il REALISMO, poetica del “VERO”, ma si sente scissione (cf. Adelchi, fra Cristoforo) ma si cerca<br />

di risolverla CALANDO L’IDEALE NEL REALE, conciliare l’ill. (cf. ^ <strong>Il</strong> Conciliatore), razionalismo, pragmatismo,<br />

moralismo vs irraz. misticismo, simbolismo. Anche Leopardi concilia modalità di esprimersi classicista e materialistico-illuminista,<br />

ma temi ro,- esistenziaòe-pntologica, punta su scissione uomo-mnd, uomo-nat, angoscia, ∞, eterno dolore<br />

umano<br />

R. in Ita esiste, ma scissione è vissuta con CARATTERI PROPRI < ritardo econ-soc-pol, esigenze civile e impegno morale<br />

RISORGIMENTO.<br />

11. La battaglia tra “classici” e romantici in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del Conciliatore

omantici M.me de Stäel Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; De<br />

l’Allemagne || di Breme Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari<br />

italiani , Borsieri Avventure letterarie di un giorno o consigli di un galantuomo<br />

a vari scrittori, Berchet Sul “cacciatore Feroce” e sulla “Eleonora”<br />

di Goffredo Augusto Bürger. Lettera semiseria di Grisostomo al<br />

suo figliuolo, Visconti; Manzoni Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio<br />

classicisti Giordani, Leopardi,<br />

sul Romanticismo (1823)<br />

bello eterno bello storico<br />

imitazione; rispetto delle regole e delle unità aristoteliche nel<br />

dramma originalità; rifiuto delle regole e delle unità aristoteliche<br />

autori greci e latini autori moderni stranieri<br />

temi mitologici temi cristiani e attuali<br />

pubblico di eruditi pubblico borghese<br />

lingua aulica e dotta lingua comune e popolare<br />

no al dialetto sì al dialetto<br />

12. I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come “canto”; la modificazione<br />

del canone letterario<br />

importanza a spirito, generi div entità relative, studiati nel loro svil sto. si modificano cn evoluz civ umana. IL GENERE È<br />

UNA FORMA SPERIMENTALE DA REINVENTARE OGNI VOLTA canone Dante e Shakespeare: non obb a regole precise o a<br />

norme precost. non hanno dato vita a gen lett ass in epoche succ<br />

ROMANZO e LIRICA: espr.ne delle 2 mod.tà<br />

ROMANZO (che comincia ad identificarsi con il R. STORICO, o DI COSTUME CONTEMPORANEO; Hegel: “il R. è la<br />

forma moderna e borghese dell’epica”) trionfo parallelo con borghesia, influenza. pubbl ampio, medio, soc di<br />

massa vs élite; identificazione emotiva nella vicenda, “patto narrativo” (Coleridge) fondato su “rinuncia<br />

all’incredulità” e esperienza vissuta che accomuna autore e destinatario, finzione dl aut di fare aff vera, finzione<br />

del lettore che ciò sia real.te accaduto<br />

romanizzazione altri generi; scompare poema epico, tragedia (1848)>dramma storico (Manzoni) vs 3 unità<br />

in POESIA NARRATIVIZZAZIONE: ballata (o romanza) e novella in versi; IBRIDAZIONE, CONTAMINAZIONE<br />

LIRICA (rinnov.to: verso BREVITÀ e VS. FORME CHIUSE TRAD.LI, canto libero: cf. Leopardi, prp. tit è Canti,<br />

11sill sciolto di Monti e Foscolo oppure canzone 11sill altern a 7nari)<br />

NUOVO CANONE Virgilio (epica), Orazio (satira), Petrarca (lirica), Racine (tragedia); Shakespeare, Omero, Dante:<br />

rappresentano origini pop, primitivi, passione, barbarie<br />

PUBBLICO DI MASSA con romanzi: 60000 copie dei PS tra 1827-40<br />

> CRITICA non + rivolta a ristretto gruppo, ma MILITANTE giornali, si mira ad imporre 1 gusto; guidare autore e<br />

pubblico; metodo storicistico, studio e valutaz da rapp. autore-società<br />

Diffusione sl rom sto, memorialistica (S. Pellico, Le mie prigioni), novella inversi, pamphletistica, melodramma; si restringe<br />

la diff.ne della lett. scientifica.<br />

13. La questione della lingua<br />

LINGUA CM ESPR.NE DELLO SPIRITO DI 1 POPOLO. spiritualismo e organicismo vs sensismo e empirismo.<br />

> (+) nascita della LINGUISTICA cm scienza autonoma studia lingua cm organismo viv. in evoluzione;<br />

STORICISMO: si lega la lingua alla sto dl civiltà e dei pop.<br />

> (–) conc.ne mitica del linguaggio < simbolismo (cf. sanscrito Schlegel)<br />

ITA: CREARE LINGUA LETT. E D’USO CHE SIANO NA.LI X REALIZZARE UNITÀ LINGUISTICA; ≠POSIZIONI<br />

A || toscano parlato dalla borghesia colta di Firenze (Antologia, Manzoni quando rivede la ventisettana) vs pos.ne eclettica<br />

(Conciliatore, Berchet, di Breme)<br />

B || Ascoli voleva evoluzione e non imposizione dall’alto.<br />

C || puristi vs francese, (Dnt Bocc Petr, ma anche minori: Cesari; ‘500-‘600: Puoti) nuova edizione del Vocabolario<br />

della Crusca (Verona, 1806-11); Leopardi, Zibaldone (per la lingua della poesia): antico coincide con poetico<br />

D || classicisti illuministi (Monti e Perticre, importanza dell’uso, allargare il voc della Crusca: Proposte di alcune correzioni<br />

ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, 1817-24); Giordani vs. dialetto<br />

14. I movimenti romantici in Europa<br />

15. L’Italia e l’Europa<br />

tra 1820-35: dentro circuito Europea: Manz PS, Leopardi Canti – anche se no successo in Eu.<br />

Ita cm patria di Dante; prima diff.ne della cult. inglese (Scott, Shakespeare) in Ita. vs unica egemonia francese crisi fino<br />

Verismo (cmq rapp continuano)<br />

A. DAL MASO © 2007