scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra

scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra

scarica l'ultimo numero "Che succede ai Campi Flegrei?" - Amra

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ambiente Rischio Comunicazione 5 – febbr<strong>ai</strong>o 2013<br />

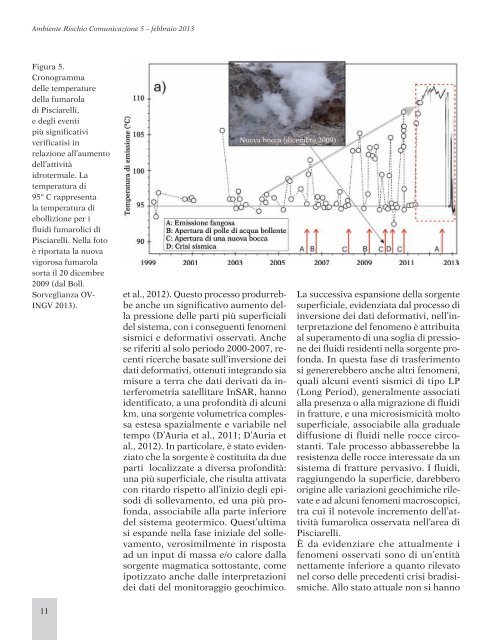

Figura 5.<br />

Cronogramma<br />

delle temperature<br />

della fumarola<br />

di Pisciarelli,<br />

e degli eventi<br />

più significativi<br />

verificatisi in<br />

relazione all’aumento<br />

dell’attività<br />

idrotermale. La<br />

temperatura di<br />

95° C rappresenta<br />

la temperatura di<br />

ebollizione per i<br />

fluidi fumarolici di<br />

Pisciarelli. Nella foto<br />

è riportata la nuova<br />

vigorosa fumarola<br />

sorta il 20 dicembre<br />

2009 (dal Boll.<br />

Sorveglianza OV-<br />

INGV 2013).<br />

11<br />

et al., 2012). Questo processo produrrebbe<br />

anche un significativo aumento della<br />

pressione delle parti più superficiali<br />

del sistema, con i conseguenti fenomeni<br />

sismici e deformativi osservati. Anche<br />

se riferiti al solo periodo 2000-2007, recenti<br />

ricerche basate sull’inversione dei<br />

dati deformativi, ottenuti integrando sia<br />

misure a terra che dati derivati da interferometria<br />

satellitare InSAR, hanno<br />

identificato, a una profondità di alcuni<br />

km, una sorgente volumetrica complessa<br />

estesa spazialmente e variabile nel<br />

tempo (D’Auria et al., 2011; D’Auria et<br />

al., 2012). In particolare, è stato evidenziato<br />

che la sorgente è costituita da due<br />

parti localizzate a diversa profondità:<br />

una più superficiale, che risulta attivata<br />

con ritardo rispetto all’inizio degli episodi<br />

di sollevamento, ed una più profonda,<br />

associabile alla parte inferiore<br />

del sistema geotermico. Quest’ultima<br />

si espande nella fase iniziale del sollevamento,<br />

verosimilmente in risposta<br />

ad un input di massa e/o calore dalla<br />

sorgente magmatica sottostante, come<br />

ipotizzato anche dalle interpretazioni<br />

dei dati del monitoraggio geochimico.<br />

La successiva espansione della sorgente<br />

superficiale, evidenziata dal processo di<br />

inversione dei dati deformativi, nell’interpretazione<br />

del fenomeno è attribuita<br />

al superamento di una soglia di pressione<br />

dei fluidi residenti nella sorgente profonda.<br />

In questa fase di trasferimento<br />

si genererebbero anche altri fenomeni,<br />

quali alcuni eventi sismici di tipo LP<br />

(Long Period), generalmente associati<br />

alla presenza o alla migrazione di fluidi<br />

in fratture, e una microsismicità molto<br />

superficiale, associabile alla graduale<br />

diffusione di fluidi nelle rocce circostanti.<br />

Tale processo abbasserebbe la<br />

resistenza delle rocce interessate da un<br />

sistema di fratture pervasivo. I fluidi,<br />

raggiungendo la superficie, darebbero<br />

origine alle variazioni geochimiche rilevate<br />

e ad alcuni fenomeni macroscopici,<br />

tra cui il notevole incremento dell’attività<br />

fumarolica osservata nell’area di<br />

Pisciarelli.<br />

È da evidenziare che attualmente i<br />

fenomeni osservati sono di un’entità<br />

nettamente inferiore a quanto rilevato<br />

nel corso delle precedenti crisi bradisismiche.<br />

Allo stato attuale non si hanno