You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ELEMENTI<br />

DI<br />

“OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Parte I –Nozioni generali sulla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.<br />

Parte II – Opere di sostegno delle linee elettriche.<br />

Parte III – Posa in opera dei conduttori.<br />

Parte IIII – Schemi & Tabelle relativi alla trattazione dell’argomento.<br />

Componenti del gruppo di ricerca:<br />

Diego BARLETTA<br />

Salvatore ESPOSITO<br />

Domenico NISI Ingegnere: D. Risi<br />

CLASSE: 5 a B / ELETTROTECNICA & AUTOMAZIONE<br />

Grottaglie, lì 09 Gennaio 1997<br />

I.T.I.S. “E. Fermi” - Francavilla Fontana (BR)<br />

Ribattitura a macchina digitale effettuata da: TAURISANO EMANUELE<br />

IV A-ET a.s. 2003-2004<br />

Francavilla Fontana, lì 27 Marzo 2004

INDICE:<br />

Pagg.<br />

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

2 Nozioni generali<br />

“Opere di Sostegno”<br />

4-11 Sostegni per le opere delle linee di trasmissione<br />

12-16 Posa in opera<br />

17-30 Tabelle & Schemi<br />

31 Bibliografia<br />

1

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Nozioni Generali<br />

Fin dall’inizio dell’industria elettrica ci fu la necessità<br />

di trasmettere l’energia dal luogo di produzione al luogo di<br />

consumo, tuttavia si cercò di limitare tale trasmissione, che<br />

riusciva difficile e costosa, sia costruendo le centrali termiche<br />

in prossimità dei luoghi di consumo, sia avvicinando gli<br />

stabilimenti che assorbivano molta energia alle centrali idroelettriche.<br />

Attualmente i progressi tecnici nella trasmissione sono tali<br />

da rendere conveniente, per economia generale del paese, produrre<br />

e rispettivamente consumare l’energia elettrica nei siti<br />

naturalmente più adatti e coprire con linee di trasmissione la<br />

distanza fra centrali di produzione in luogo di consumo.<br />

La tensione di queste linee è via via crescente con<br />

l’aumentare delle distanze da copiare e dalle potenze da trasmettere.<br />

La distribuzione dell’energia elettrica può essere considerata<br />

la prosecuzione della trasmissione fino a raggiungere<br />

l’utenza.<br />

La distribuzione si effettua a tre livelli di tensione decrescenti:<br />

- alta tensione (A.T.);<br />

- media tensione (M.T.);<br />

- bassa tensione (B.T.).<br />

La distribuzione in A.T. richiede una linea a tensione compresa<br />

fra 60 e 150 kV allacciata a entrambe l’estremità con<br />

stazioni ricevitrici dalle quali è alimentata.<br />

Dalle cabine primarie escono parecchie linee di M.T. con andamento<br />

radiale. La tensione preferenziale di queste linee è<br />

di 20 kV. Codeste linee coprono distanze assai diverse da casi<br />

in casi con un massimo di 20-30 km nelle zone a basso carico<br />

elettrico.<br />

2

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Gli allacciamenti in B.T. che costituiscono molti casi sono<br />

ormai tutti costituiti nelle tensioni unificate e precisamente:<br />

- a 380/220 kV (neutro a terra);<br />

- a 220/127 kV.<br />

In seguito alla trattazione de “Opere di Sostegno” verranno<br />

anche citati alcuni cenni sui vari tipi di isolatori, sulle<br />

varie connessioni e sui conduttori.<br />

3

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Sostegni per linee di trasmissione.<br />

I materiali usati nella costruzione dei sostegni delle linee<br />

sono il legno, il ferro ed il cemento armato.<br />

I pali in legno, semplici o abbinati a formare dei cavalletti,<br />

si usano esclusivamente per linee di secondaria importanza.<br />

I legni più usati sono l’abete, il larice, il castagno<br />

selvatico: fra questi il castagno è quello che dà i migliori<br />

risultati.<br />

Il maggiore inconveniente dei pali in legno è quello della<br />

breve durata, che raramente supera gli 8÷10 anni.<br />

In questi ultimi anni però è andato diffondendosi, specialmente<br />

all’estero, l’uso dei pali iniettati di sostanze antisettiche,<br />

le quali ostacolando la putrefazione del legno, riescono<br />

a prolungare la durata dei pali dai 15 ai 20 anni.<br />

L’iniezione si fa con soluzioni di solfato di zinco o rame,<br />

sia prima di tagliare la pianta, adattando alla cima mozzata<br />

una specie di grande imbuto contenente la soluzione, sia dopo<br />

il taglio, ma non più tardi di 10÷15 giorni. In quest’ultimo<br />

caso alle teste dei tronchi inclinati si adattano dei cappucci<br />

in ghisa in comunicazione con le tubazioni che portano la soluzione<br />

ad una pressione inferiore ai 10 m di acqua: la durata<br />

dell’operazione varia dai 10 ai 15 giorni e la concentrazione<br />

della soluzione deve essere del 2%. I sali sopradetti presentano<br />

l’inconveniente di essere molto igroscopici e solubili e<br />

di essere quindi in breve tempo asportati dalle acque piovane.<br />

Assai migliore, sebbene molto costoso, è il processo di iniezione<br />

dei pali con creosoto e cloruro di zinco: i pali vengono<br />

immersi per circa 4 ore in bagno di creosoto a 140°, quindi<br />

passati per circa mezz’ora in un bagno di olio di catrame<br />

freddo e successivamente ancora per 4 ore in un terzo bagno di<br />

cloruro di zinco.<br />

4

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Un ottimo processo conservativo dei pali consiste nel praticare<br />

a livello del terreno in cui il palo è piantato, un foro<br />

radiale comunicante con un secondo foro praticato lungo l’asse<br />

del palo della parte del piede e tappato: la cavità interna<br />

così ottenuta si riempie con una sostanza antisettica, la quale<br />

mantiene il piede del palo in ottime condizioni di resistenze<br />

contro la putrefazione. Un altro sistema protettivo<br />

contro la putrefazione, consiste nella spalmatura con catrame<br />

della parte del palo che deve essere interrata. Di minore efficacia<br />

è invece il sistema, pure qualche volta usato specie<br />

per i pali di castagno e robinia, di carbonizzare superficialmente<br />

il piede dei pali: i risultati che si ottengono non compensano<br />

in generale la spesa dell’operazione e l’indebolimento<br />

della sezione resistente.<br />

L’altezza massima dei pali in legno non supera generalmente<br />

i 16÷18 metri ed il diametro al piede varia progressivamente<br />

da circa 15 cm per pali da 8÷10 metri di altezza, fino a 25÷30<br />

cm per le altezze maggiori: il diametro in sommità non deve<br />

essere troppo piccolo affinché il sostegno riesca sufficientemente<br />

resistente.<br />

Le norme tedesche prescrivono che il diametro alla sommità<br />

dei pali non sia inferiore ai 15 cm per tensioni da 250 a 1000<br />

volt e non inferiore ai 18 cm per tensioni più elevate.<br />

L’attacco degli isolatori ai pali in legno si può fare semplicemente<br />

per mezzo di porta isolatori a gancio direttamente<br />

avvitati al palo. Se la distanza fra i fili deve essere notevole,<br />

gli isolatori si fissano a traverse in legno o in ferro<br />

applicate alla sommità del palo preferibilmente per mezzo di<br />

collari o staffe metalliche in modo da evitare la foratura del<br />

palo.<br />

Sostegni in legno di speciale resistenza, si possono formare<br />

accoppiandone due o più fra loro paralleli o ad angolo per<br />

mezzo di traverse in legno o metalliche.<br />

5

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

La messa in opera dei pali in legno si fa incastrandoli nel<br />

terreno per circa 1/5 della loro lunghezza consolidandoveli<br />

per mezzo di pietre. Quando il terreno è molto umido si usa<br />

talvolta incastrare il palo con un blocco di calcestruzzo:<br />

questa pratica però non è consigliabile perché riduce la durata<br />

del sostegno.<br />

In questi casi il miglior sistema è quello di formare nel<br />

terreno un blocco di calcestruzzo fino a fior di terra, ed incastrare<br />

verticalmente in esso due ferri ad U affacciati e<br />

sporgenti dal blocco per circa 1,5 metri di altezza: il palo<br />

viene appoggiato sul blocco di fondazione ed abbracciato dai<br />

ferri ai quali viene assicurato per mezzo di opportuni collari<br />

e chiavarde.<br />

Questa disposizione offre anche il vantaggio di permettere<br />

il facile ricambio del palo senza rimuovere il blocco.<br />

La cima dei pali si taglia a punta o a cuneo e per evitare<br />

la spaccatura, è bene cingerla con uno stretto anello di ferro:<br />

per proteggerla dalle intemperie, si usa poi incatramarla<br />

o coprirla con un cappuccio in ghisa o ferro zincato.<br />

La lunghezza massima delle campate (cioè la distanza fra i<br />

sostegni consecutivi) che si può ottenere con i sostegni di<br />

legno non supera i 30-40 m raggiungendo appena i 50 m, o poco<br />

più, nelle linee telegrafiche o telefoniche, i cui conduttori<br />

sono sempre leggerissimi in confronto di quelli di una linea<br />

di trasporto.<br />

Nelle grandi linee moderne si usano pertanto i sostegni in<br />

ferro i quali oltre a presentare una durata assai maggiore di<br />

quelli in legno possono essere calcolati e costruiti razionalmente<br />

per resistere ai più grandi sforzi e soli permettono<br />

quindi di realizzare le lunghissime campate che talvolta si<br />

rendono necessarie. Il calcolo della distanza fra i sostegni<br />

consecutivi, che rende minima la spesa della palificazione di<br />

una linea, porta in generale, per le grandi linee a valori<br />

compresi fra i 150 e i 200 m: in certi attraversamenti di fiu-<br />

6

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

mi molto larghi o addirittura di valli si richiedono poi frequentemente<br />

delle campate assai maggiori, che possono raggiungere<br />

e anche superare gli 800 metri. È facile intuire come i<br />

sostegni terminali di queste campate eccezionali debbano assumere<br />

l’aspetto di vere torri di acciaio di altezza assai rilevante<br />

onde mantenere il punto più basso dei fili sufficientemente<br />

sollevato da terra.<br />

I sostegni in ferro per le grandi linee si costruiscono tutti<br />

del tipo a traliccio costituendoli generalmente con quattro<br />

montanti, fra loro opportunamente collegati da traverse. La<br />

fig. 3-230 mostra il tipo di palo a traliccio più frequentemente<br />

usato nei nostri impianti per medie tensioni: esso è costituito<br />

da 4 montanti disposti ai vertici<br />

di un quadrato o di un rettangolo, leggermente<br />

convergenti verso l’alto e collegati<br />

da un traliccio semplice costituito da ferri<br />

ad angolo inchiodati a zig-zag. Gli isolatori,<br />

del tipo rigido, sono fissati<br />

all’estremità di tante mensole inchiodate<br />

alla parte superiore del palo. Data la notevole<br />

altezza di questi sostegni, essi<br />

vengono generalmente costruiti in due o tre<br />

tronchi distinti che si collegano fra loro<br />

mediante bulloni all’atto della messa in<br />

opera.<br />

La posa di questi pali si fa mediante<br />

fondazione in calcestruzzo: il valore del<br />

blocco dipende evidentemente dalla resistenza<br />

del terreno: normalmente però è<br />

sufficiente che il blocco sopravanzi in<br />

tutti i sensi di 25-30 cm la parte del palo<br />

che deve essere affondata nel suolo: è poi<br />

consigliabile prolungare il blocco per<br />

parecchi cm fuori terra foggiandone<br />

l’estremità a piramide schiacciata.<br />

7

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

a piramide schiacciata.<br />

In alcuni impieghi è stato adottato un tipo di sostegno elastico,<br />

costituito da due semplici ferri a doppio T, distanti<br />

fra loro di circa 2 m nel senso trasversale alla linea e collegati<br />

da traverse.<br />

Questi sostegni resistono molto bene agli sforzi derivanti<br />

dall’azione dei venti sui fili, mentre risultano assai flessibili<br />

di fronte agli sforzi agenti nel senso della lunghezza<br />

della linea: cosi in caso di rottura dei fili di una tesata i<br />

sostegni si flettono in misura notevolissima i primi, contigui<br />

alla rottura, in misura decrescente i successivi, per il fatto<br />

stesso che la flessione dei primi riduce la lunghezza e quindi<br />

la tensione delle campate adiacenti.<br />

Generalmente i pali contigui alla<br />

rottura rimangono deformati,<br />

mentre gli altri riprendono la loro<br />

posizione iniziale non appena è<br />

ristabilita la continuità della<br />

linea. Questi sostegni che possono<br />

essere usati per linee con profilo<br />

orizzontale, tracciato rettilineo,<br />

e campate sensibilmente eguali,<br />

consentono un’economia del 20% e<br />

più, nel peso complessivo dei sostegni.<br />

La loro messa in opera si<br />

fa per mezzo di due blocchi di<br />

fondazione distinti nei quali<br />

s’incastrano i due montanti.<br />

L’uso degli isolatori a sospensione,<br />

richiedono dei sostegni di<br />

eccezionale altezza e robustezza,<br />

ha portato alla costruzione dei<br />

sostegni tipo americano, di cui la<br />

8

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

fig. 3-231 dà un’idea.<br />

La parte superiore del sostegno, che porta le traverse di<br />

sospensione degli isolatori, è costituita da un traliccio a<br />

quattro montanti paralleli e leggermente convergenti; rigidamente<br />

fissato alla sommità di una incastellatura a tronco di<br />

piramide formata da quattro montanti e costituiti ciascuno da<br />

tralicci triangolari: ne risulta una base di appoggio molto<br />

ampia che richiede generalmente per la fondazione blocchi distinti<br />

per i quattro montanti.<br />

Le linee aeree in M.T. e B.T. utilizzano sostegni da 9, 10,<br />

12, 14, 16, 18 m, dopo tale misura ci sono pali flangiati e<br />

tralicci, essi possono essere in C.A.C. (cemento armato centrifugato),<br />

i quali offrono il vantaggio di non richiedere,<br />

dopo la messa in opera, nessuna manutenzione a differenza dei<br />

sostegni in ferro che per buona conservazione richiedono delle<br />

periodiche verniciature. A titolo di esempio vengono citati<br />

alcuni tipi di pali che sono più utilizzati nella realizzazione<br />

delle linee aeree:<br />

- sostegni da 9 A, i quali hanno un’altezza di 9 m e un carico<br />

(tiro) di rottura pari a 600 kg;<br />

- sostegni da 12D , i quali hanno un’altezza di 12 m e un<br />

carico di rottura uguale a 1200 kg.<br />

I sostegni possono arrivare al tipo G i quali hanno un carico<br />

di rottura pari a 3600 kg, e la loro scelta è fatta in base<br />

ai tipi di vertici e al tipo di linea che può essere montata<br />

su di essi; generalmente per linee in M.T. si usano sostegni<br />

12D per la spinta del vento e dei manicotti di ghiaccio che si<br />

vengono a formare sui conduttori. Come già detto, tutti i sostegni<br />

hanno un blocco di fondazione che è commisurato in relazione<br />

al tipo di carico montato su di essi.<br />

Il momento stabilizzante Ms del palo deve essere 5 o 6 volte<br />

maggiore della forza esercitata dalla campata. Ricordiamo che<br />

Ms è pari alla somma delle forze esercitate dal palo e dal<br />

9

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

blocco di fondazione applicate nei rispettivi baricentri per<br />

b/2 come illustrato in figura.<br />

Il relativo blocco è comunque determinato da tabelle, ma per<br />

pali da 12D il blocco è circa di 1,40 con soletta da 10 cm.<br />

Quando si realizza l’impianto di messa a terra, il neutro è<br />

posto a terra tramite una puntazza lunga 80 cm, la corda che<br />

collega il neutro al picchetto deve essere maggiore o uguale<br />

alla sezione del conduttore di linea; in casi particolari si<br />

utilizzano pali in vetro-resina, e tralicci in metallo di tipo<br />

Mannesman.<br />

L’armamento dei sostegni avviene tramite mensole o traverse,<br />

dall’estremità del sostegno parte una piattina zincata che è<br />

collegata tramite bulloni alle mensole e successivamente al<br />

neutro.<br />

Gli isolatori sono collegati ai sostegni tramite opportuni<br />

maniglioni fissati alle mensole con bulloni.<br />

Le linee aeree devono avere distanze di rispetto a costruzioni<br />

edili, industriali, ferroviari, ecc; il tutto è comunque<br />

regolato dalla norma “1062”.<br />

Per l’esecuzione delle linee aeree elettriche esterne, secondo<br />

le norme C.E.I. 11-4 contenute nel fascicolo 216, edizione<br />

1969, e facendo riferimento all’art. 1.2.08, l’Italia è<br />

divisa in due zone A e B, e per ognuna di esse tre sono le i-<br />

10

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

potesi di calcolo per la verifica delle sollecitazioni meccaniche<br />

dei conduttori e delle corde di guardia, e precisamente:<br />

a) per le zone A<br />

1 a ipotesi: conduttore e corde di guardia scarichi a +15°C;<br />

in tal caso non vi sono variazioni di peso, ma solo di temperatura;<br />

2 a ipotesi: conduttori e corde di guardia scarichi alla temperatura<br />

di –5°C e vento orizzontale perpendicolare alla superficie<br />

dei conduttori alla velocità di 130 km/h;<br />

3 a ipotesi: conduttori e corde di guardia scarichi alla temperatura<br />

di +55°C;<br />

b) per le zone B<br />

1 a ipotesi: come quella A;<br />

2 a ipotesi: conduttori e corde di guardia alla temperatura<br />

di –20°C coperti da un manicotto di ghiaccio dello spessore di<br />

12 mm e del peso specifico di 0,92 kg/dm e vento alla velocità<br />

di 65 km/h;<br />

3 a ipotesi: conduttori e corde di guardia carichi alla temperatura<br />

di +40°C.<br />

11

Posa in opera delle linee.<br />

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

La messa in opera dei sostegni e la tesatura delle linee<br />

viene di solito affidata a ditte specializzate in tal genere<br />

di lavori.<br />

I blocchi di fondazione dei sostegni si fanno con un impasto<br />

di calcestruzzo costituito nelle seguenti proporzioni:<br />

- 1 m 3 Ghiaia di fiume o di cava, lavata<br />

- 0.5 m 3 Sabbia lavata<br />

- 2 q li Cemento<br />

La parte esterna del blocco viene poi lisciata con malta di<br />

cemento.<br />

I sostegni a traliccio molto alti e pesanti, arrivano normalmente<br />

sul posto in due o più tronchi che vengono riuniti<br />

con bulloni: il sollevamento del sostegno si fa quindi mediante<br />

corde e carrucole fissate a incastellature in legno predisposte<br />

in posizione opportuna. In seguito si montano le traverse<br />

ed i pernotti porta isolatori.<br />

Tutti i sostegni in ferro devono essere messi in buona comunicazione<br />

con la terra.<br />

Non è prudente fidarsi del contatto offerto dal blocco di<br />

fondazione, ma conviene mettere direttamente mettere a terra<br />

ogni sostegno mediante un grosso conduttore saldato in diversi<br />

punti del sostegno stesso e connesso con una piastra di terra<br />

affondata nel suolo con l’interposizione di uno strato di carbonella.<br />

Per maggior sicurezza si preferisce talvolta collegare fra<br />

loro tutti i sostegni con un grosso filo di terra teso e saldato<br />

sulla sommità dei sostegni stessi e connesso lungo la linea<br />

con numerose piastre di terra disposte in posizione opportuna:<br />

resta cosi escluso il pericolo derivante da una cattiva<br />

terra in prossimità di qualche sostegno ed il filo di terra<br />

serve inoltre quale filo di guardia per la protezione della<br />

linea.<br />

12

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Il montaggio degli isolatori riesce facile e rapido quando<br />

essi sono muniti di capsula metallica cementata nella cavità<br />

interna, ed applicabile direttamente a vite al pernotto porta<br />

isolatori. Se gli isolatori non sono muniti di questa disposizione<br />

il collegamento ai pernotti va fatto con mastice di litargirio<br />

e glicerina: è questo, infatti, il mastice che dà i<br />

migliori risultati per fatto che esso possiede un coefficiente<br />

di dilatazione sensibilmente eguale a quello della porcellana.<br />

Si capovolge l’isolatore riempiendo la cavità interna di mastice<br />

ed immergendo in questa verticalmente e perfettamente in<br />

centro, il pernotto: l’isolatore è quindi lasciato in questa<br />

posizione, fino a perfetta presa del mastice.<br />

Per il montaggio dei conduttori, si svolgono prima le matasse,<br />

stendendo il filo ai piedi dei sostegni: è buona norma usare<br />

per quest’operazione dei tamburi girevoli di legno, allo<br />

scopo di evitare la formazione di occhielli nel filo, i quali,<br />

causando screpolature, ne riducono la resistenza, anzi, qualora<br />

in un punto del conduttore si formasse un nodo<br />

all’occhiello, è consigliabile tagliare il filo e fare una<br />

giuntura.<br />

Dopo aver steso il filo sul suolo lungo la palificazione esso<br />

viene sollevato sulle traverse degli isolatori e quindi<br />

montato su questi. Prima di procedere alla legatura del filo è<br />

necessario tenderlo in modo da fargli assumere esattamente la<br />

tensione e la freccia stabilita dai calcoli in corrispondenza<br />

della temperatura del filo stesso all’alto della tesatura. Le<br />

considerazioni della temperatura è della massima importanza ed<br />

i suoi effetti sul filo devono essere esattamente valutati,<br />

onde evitare che in seguito ad abbassamenti di temperatura si<br />

producano nel filo delle contrazioni di lunghezza tali da dar<br />

luogo a sforzi di tensione pericolosi.<br />

I valori della freccia e della tensione del conduttore in<br />

corrispondenza delle varie temperature devono essere forniti<br />

in apposite tabelle o diagrammi, dall’ingegnere progettista<br />

13

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

della linea alla ditta costruttrice, la quale deve scrupolosamente<br />

attenersi ai dati ricevuti.<br />

L’operazione di tesatura si fa afferrando il filo con morse<br />

speciali, comunemente dette rane, ed esercitando su questi uno<br />

sforzo di trazione mediante un sistema di carrucole assicurato<br />

ad uno dei sostegni. Durante quest’operazione si deve evitare<br />

in modo assoluto che il conduttore venga intaccato alla superficie:<br />

le morse, ed altri utensili che servano ad afferrarlo,<br />

devono quindi essere muniti di ganasce di rame o di cuoio.<br />

La freccia e la tensione delle catenarie può essere portata<br />

ai valori richiesti, collocando sui sostegni ad una altezza<br />

opportunamente misurata dei segni ben visibili: traguardando<br />

allora da un segno all’altro si regola la tensione del filo<br />

finché il punto più basso della catenaria risulta allineato<br />

con i segni stessi.<br />

Se l’altezza del filo dal suolo non è molto grande la freccia<br />

può essere misurata per mezzo di pertiche graduate. Il sistema<br />

migliore di tesatura è però quello di misurare direttamente<br />

la tensione del filo mediante un dinamometro inserito<br />

fra la morsa che afferra il filo e le carrucole che servono a<br />

tenderlo.<br />

La misura della temperatura del filo va fatta con speciali<br />

accorgimenti perché in generale un metallo esposto al sole assume<br />

una temperatura diversa da quella ambiente: per mettersi<br />

nelle condizioni di misurare la vera temperatura del conduttore<br />

si usa un termometro con il bulbo annegato in un grosso filo<br />

di rame.<br />

Una volta regolata la tensione dei conduttori, questi vengono<br />

assicurati agli isolatori mediante legatura: nei tronchi di<br />

linea a tracciato rettilineo vengono appoggiati sulla scanalatura<br />

superiore mentre negli angoli della linea i conduttori<br />

vengono assicurati al collo degli isolatori. Le legature si<br />

fanno con filo di rame stagnato di 2÷3 mm di diametro e devono<br />

14

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

essere tali da non permettere lo scorrimento longitudinale dei<br />

conduttori.<br />

È stato anche proposto di fare le legature in modo da lasciar<br />

liberi gli scorrimenti dei fili, affinché le tensioni<br />

delle varie campate possono sempre equilibrarsi: questa disposizione<br />

non è però consigliabile perché lo sfregamento dei fili<br />

sugli isolatori può danneggiare gli uni e gli altri.<br />

Nelle linee a campate molto lunghe il fissaggio dei conduttori<br />

vien fatto sempre mediante morsetti speciali che si applicano<br />

al collo degli isolatori e stringono fortemente il<br />

conduttore.<br />

Le giunzioni del conduttore si facevano una volta con legature<br />

saldate: questo sistema presenta però l’inconveniente di<br />

ridurre assai la resistenza meccanica del giunto per la ricottura<br />

che subisce il rame durante la saldatura. Per questa ragione<br />

si usano oggi esclusivamente dei giunti meccanici a cuneo<br />

e a bulloni costruiti in modo che la tensione stessa dei<br />

conduttori tenda a serrare il morsetto e migliorarne il contatto.<br />

15

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

16

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

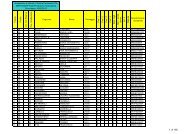

Nelle pagine successive sono illustrate “Tabelle & Schemi<br />

relativi alle opere di sostegno”.<br />

17

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

18

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

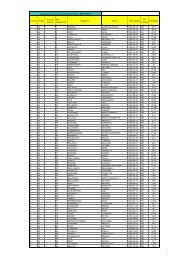

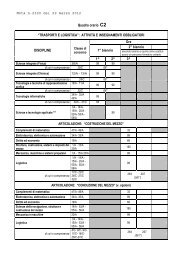

Sostegno tipo Tronchi<br />

D1<br />

2+3<br />

D2 2+3+4<br />

D3 2+3+4+5<br />

D4 2+3+4+5+6<br />

D5 2+3+4+5+6+7<br />

D6 2+3+4+5+6+7+8<br />

19

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Grandezze caratteristiche dei pali in cemento armato centrifugato<br />

20

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Blocchi di fondazione affioranti per pali<br />

21

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

Blocchi di fondazione interrati per pali<br />

22

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

23

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

24

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

25

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

26

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

27

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

28

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

29

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

30

ELEMENTI DI “OPERE DI SOSTEGNO”<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

- “Tecnica degli impianti elettrici”<br />

(Libreria tecnica – Edizione – Torino 1988)<br />

- “Costruzioni delle linee elettriche aeree”<br />

(Ing. Italo Brunelli)<br />

- “La produzione dell’energia elettrica in Italia”<br />

(Brown - Boveri Tecnomasio)<br />

- “L’energia elettrica”<br />

(G. Solari - A.Manduit Zanichelli)<br />

- “Elementi di impianti”<br />

(Olivieri - Ravelli CEDAM 481)<br />

- “Impianti elettrici”<br />

(G. Biasutti Hoepli)<br />

- “Impianti elettrici”<br />

(G. Sagripanti SANSONI)<br />

31