Anteprima - Comune di Musile di Piave

Anteprima - Comune di Musile di Piave

Anteprima - Comune di Musile di Piave

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Elaborato<br />

D<br />

0<br />

3<br />

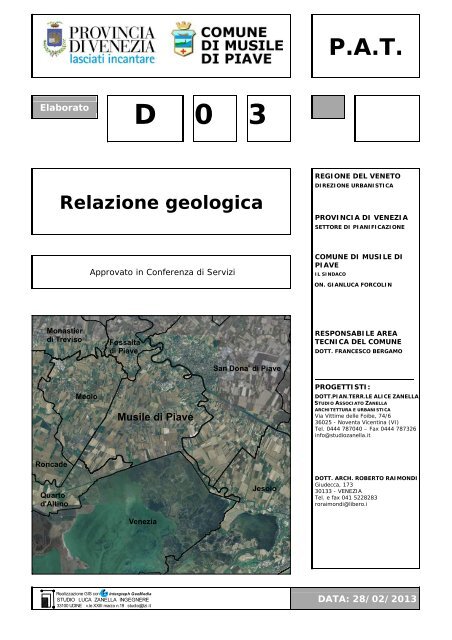

Relazione geologica<br />

Monastier<br />

<strong>di</strong> Treviso<br />

Roncade<br />

Quarto<br />

d'Altino<br />

Meolo<br />

Approvato in Conferenza <strong>di</strong> Servizi<br />

Fossalta<br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Realizzazione GIS con Intergraph GeoMe<strong>di</strong>a<br />

STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE<br />

33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 stu<strong>di</strong>o@lzi.it<br />

<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Venezia<br />

San Dona' <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Jesolo<br />

P.A.T.<br />

REGIONE DEL VENETO<br />

DIREZIONE URBANISTICA<br />

PROVINCIA DI VENEZIA<br />

SETTORE DI PIANIFICAZIONE<br />

COMUNE DI MUSILE DI<br />

PIAVE<br />

IL SINDACO<br />

ON. GIANLUCA FORCOLIN<br />

RESPONSABILE AREA<br />

TECNICA DEL COMUNE<br />

DOTT. FRANCESCO BERGAMO<br />

PROGETTISTI:<br />

DOTT.PIAN.TERR.LE ALICE ZANELLA<br />

STUDIO ASSOCIATO ZANELLA<br />

ARCHITETTURA E URBANISTICA<br />

Via Vittime delle Foibe, 74/6<br />

36025 - Noventa Vicentina (VI)<br />

Tel. 0444 787040 – Fax 0444 787326<br />

info@stu<strong>di</strong>ozanella.it<br />

DOTT. ARCH. ROBERTO RAIMONDI<br />

Giudecca, 173<br />

30133 - VENEZIA<br />

Tel. e fax 041 5228283<br />

roraimon<strong>di</strong>@libero.i<br />

DATA: 28/02/2013

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE<br />

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO<br />

RELAZIONE GEOLOGICA<br />

Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura geologica, Compatibilità<br />

geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico<br />

INDICE<br />

1 INTRODUZIONE ...................................................................................................................................................... 3<br />

2 GEOLOGIA DEL TERRITORIO DI MUSILE DI PIAVE ............................................................................................ 5<br />

2.1 LA SINTESI EVOLUTIVA DELLA PIANURA TRA SILE E PIAVE .................................................................................... 5<br />

2.2 LE UNITÀ GEOLOGICHE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE .................................................................................... 8<br />

2.3 IL PALEOSUOLO DENOMINATO “CARANTO” ......................................................................................................... 18<br />

3 CARTA LITOLOGICA ............................................................................................................................................. 20<br />

3.1 DATI DI PARTENZA E METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE ...................................................................................... 20<br />

3.2 LITOTIPI PREVALENTI ....................................................................................................................................... 21<br />

3.3 ELABORAZIONE DELLA CARTA LITOLOGICA ....................................................................................................... 22<br />

4 CARTA IDROGEOLOGICA .................................................................................................................................... 25<br />

4.1 IDROLOGIA DI SUPERFICIE ................................................................................................................................ 25<br />

4.1.1 Il bacino idrografico del fiume Sile .................................................................................................................................. 26<br />

4.1.2 Il bacino idrografico del fiume <strong>Piave</strong> ............................................................................................................................... 29<br />

4.2 INSUFFICIENZA IDRAULICA DEL PIAVE NEL TRATTO ARGINATO TRA NERVESA E IL MARE ....................................... 33<br />

4.3 ACQUE SOTTERRANEE..................................................................................................................................... 38<br />

4.4 ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL SILE ...................................................................................... 41<br />

4.5 VULNERABILITÀ DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE ................................................................................... 43<br />

4.6 ELABORAZIONE DELLA CARTA IDROGEOLOGICA ................................................................................................ 44<br />

5 CARTA GEOMORFOLOGICA ............................................................................................................................... 46<br />

5.1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO .............................................................................................................. 47<br />

5.1.1 Lineamenti generali .......................................................................................................................................................... 47<br />

5.2 ELABORAZIONE DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA ............................................................................................ 55<br />

6 FRAGILITÀ DERIVANTI DALL’ANALISI GEOLOGICA.......................................................................................... 61<br />

6.1 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI ................................................................................................ 62<br />

6.2 AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO ................................................................................................ 74<br />

7 GEOSITI ................................................................................................................................................................. 79<br />

7.1 MEANDRO ABBANDONATO DEL PIAVE ............................................................................................................... 79<br />

7.2 PALEOCANALI LAGUNARI .................................................................................................................................. 80<br />

1 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

INDICE ALLEGATI<br />

Allegato 1 Elaborazioni Cartografiche<br />

Allegato 2 Schede Geositi<br />

Allegato 3 Stratigrafie (allegato <strong>di</strong>gitale presente nel CD)<br />

Tavola c0501 Carta Litologica 1:15.000<br />

Tavola c0502 Carta Idrogeologica 1:15.000<br />

Tavola c0503 Carta Geomorfologica 1:15.000<br />

Tavola b0103 Compatibilità geologica 1:15.000<br />

LISTA DI DISTRIBUZIONE<br />

TAVOLE<br />

Nominativo Azienda Copie a<br />

stampa<br />

Copia ufficio Adastra srl = <br />

Dr. Francesco Bergamo <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> 3 <br />

2 <strong>di</strong> 83<br />

Copie<br />

<strong>di</strong>gitali<br />

Rev. Emissione Data Riesame Verifica Approvazione<br />

01 Relazione geologica 28/02/2013 FB GR AB<br />

00 Relazione geologica 19/12/2011 FB GR AB

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

1 Introduzione<br />

Nell’ambito del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> redazione del Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, ai sensi della L. R. 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio”, le attività a<br />

carattere geologico svolte possono essere sud<strong>di</strong>vise in due fasi:<br />

a. Quadro Conoscitivo<br />

b. Progetto<br />

Il quadro conoscitivo, Art.10 L.R. 11/2004, è il sistema integrato delle informazioni e dei dati<br />

necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale ed<br />

urbanistica e si compone <strong>di</strong> dati ed informazioni già in possesso delle Amministrazioni procedenti, <strong>di</strong><br />

nuove informazioni acquisite ed elaborate nella fase <strong>di</strong> formazione del Piano e <strong>di</strong> dati in possesso <strong>di</strong> altri<br />

Enti. La formazione del quadro conoscitivo deve intendersi come la costruzione <strong>di</strong> un catalogo <strong>di</strong><br />

informazioni sud<strong>di</strong>vise in ambiti tematici denominati Matrici, sud<strong>di</strong>vise a loro volta in livelli sempre più<br />

specifici: i Temi e i Sottotemi, comprensivi <strong>di</strong> Banche dati associate.<br />

Nell’ambito delle attribuzioni professionali <strong>di</strong> carattere geologico sono state portate a termine<br />

le seguenti elaborazioni:<br />

i. Matrice 05 Suolo e Sottosuolo;<br />

ii. Tema 0501‐Litologia, Sottotemi Litologia del substrato, Materiali della copertura colluviale ed<br />

eluviale, Materiali degli accumuli <strong>di</strong> frana, Materiali alluvionali, morenici fluvioglaciali,<br />

lacustri, palustri e litorali, Punti <strong>di</strong> indagine geognostica e geofisica;<br />

iii. Tema 0502‐Idrogeologia, Sottotema Idrologia <strong>di</strong> superficie e Acque sotterranee;<br />

iv. Tema 0503‐Geomorfologia, Sottotema Forme strutturali e vulcaniche, Forme <strong>di</strong> versante<br />

dovute alla gravità, Forme fluviali, Forme carsiche, Forme glaciali e forme crionivali, Forme<br />

eoliche, Forme <strong>di</strong> origine marina, lagunare e lacustre e Forme artificiali;<br />

v. Tema 0508‐Rischi Naturali.<br />

Per la definizione delle <strong>di</strong>verse voci dei sottotemi e per la restituzione grafica dei contenuti si è<br />

fatto riferimento al documento “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici comunali” <strong>di</strong> cui alla D.G.R.<br />

n. 615/1996.<br />

3 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Il progetto rappresenta il riesame degli elementi strutturali contenuti nel quadro conoscitivo e<br />

si esplica nella creazione <strong>di</strong> elaborati cartografici <strong>di</strong> sintesi quali la Carta dei Vincoli, la Carta delle<br />

Invarianti, la Carta delle Fragilità e la Carta delle Trasformabilità.<br />

Sono state condotte le seguenti attività:<br />

i. in<strong>di</strong>viduazione, a partire dall’analisi geologica effettuata nel quadro conoscitivo, delle<br />

invarianti <strong>di</strong> natura litologica, geomorfologica e idrogeologica e dei geositi presenti nel<br />

territorio comunale;<br />

ii. analisi <strong>di</strong> Compatibilità geologica con sud<strong>di</strong>visione del territorio comunale in aree idonee,<br />

aree idonee a con<strong>di</strong>zione e aree non idonee, e perimetrazione delle aree soggette a <strong>di</strong>ssesto<br />

idrogeologico.<br />

Nell’ambito della redazione del quadro conoscitivo sono stati raccolti, catalogati e verificati i<br />

dati e le informazioni appartenenti a relazioni geologico‐tecniche, bibliografia scientifica e progetti <strong>di</strong><br />

analisi territoriale svolti da vari enti, quali ad esempio Consorzi <strong>di</strong> Bonifica, Autorità <strong>di</strong> Bacino, Regione,<br />

Provincia e dallo stesso <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> creando un archivio informatico <strong>di</strong> tutta la<br />

documentazione utilizzata denominato: DB_PAT_MUS.<br />

A tutti i documenti inseriti nel DB_PAT_MUS è stato associato un ID <strong>di</strong> riferimento composto<br />

dalla lettera D (documento) seguita da un numero progressivo (il primo documento inserito nell’archivio<br />

ha co<strong>di</strong>ce identificativo DB_PAT_MUS_D1 e così <strong>di</strong> seguito); all’allegato 1 è riportato il catalogo<br />

completo della documentazione con associati gli ID per facilitare la lettura e la comprensione delle<br />

banche dati.<br />

Per la matrice Suolo e Sottosuolo e i relativi temi sviluppati, nonché per le elaborazioni <strong>di</strong><br />

progetto quali vincoli, invarianti e fragilità sono stati redatti i metadati riferiti ai livelli informativi<br />

utilizzando la maschera <strong>di</strong> compilazione, standard ISO 19115 Ver 3.1 giugno 2007, in formato. xls fornita<br />

dalla Regione Veneto; i metadati sono dei documenti <strong>di</strong> identificazione e descrizione del contenuto <strong>di</strong> un<br />

insieme <strong>di</strong> dati che descrivono in maniera inequivocabile le informazioni temporali, qualitative, spaziali e<br />

gestionali <strong>di</strong> ciascun livello.<br />

Per lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> analisi geologica e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione degli elementi <strong>di</strong><br />

progetto del piano <strong>di</strong> assetto del territorio è stato istituito un gruppo <strong>di</strong> lavoro costituito da tecnici e<br />

professionisti <strong>di</strong> comprovata esperienza specifica.<br />

Tutti i dati sono stati elaborati me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> software GIS, sono stati forniti in formato<br />

<strong>di</strong> interscambio shape e sono stati organizzati in classi (file shape) <strong>di</strong>stinte in base alla tipologia della<br />

primitiva geometrica (punto, linea, area), in riferimento agli Atti <strong>di</strong> In<strong>di</strong>rizzo relativi alla L.R. 11/2004.<br />

4 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Sono stati stampati e forniti in formato cartaceo alla scala 1:10.000 i seguenti elaborati:<br />

i. c0501 Carta Litologica;<br />

ii. c0502 Carta Idrogeologica;<br />

iii. c0503 Carta Geomorfologica.<br />

iv. b0103 Carta della Compatibilità geologica.<br />

2 Geologia del territorio <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

[fonti principali: Bondesan & Meneghel (a cura <strong>di</strong>), (2004) Carta Geomorfologica della Provincia <strong>di</strong><br />

Venezia; Bondesan et alii, (2008) Carta delle Unità Geologiche della Provincia <strong>di</strong> Venezia]<br />

2.1 LA SINTESI EVOLUTIVA DELLA PIANURA TRA SILE E PIAVE<br />

Sulla scorta del quadro geologico generale e delle ricerche condotte nel tratto <strong>di</strong> pianura<br />

compreso tra Sile e <strong>Piave</strong> è possibile comporre una sintesi evolutiva dall’Ultimo Massimo Glaciale (LGM)<br />

a oggi.<br />

Ultimo Massimo Glaciale (22.000–15.000 anni a 14 C BP) – Durante l’ultimo massimo glaciale<br />

questo tratto <strong>di</strong> pianura era in accrescimento per effetto dei depositi abbandonati dal <strong>Piave</strong> che<br />

costruiva il megafan <strong>di</strong> Nervesa. Come è noto, la linea <strong>di</strong> costa si trovava in Adriatico in una posizione<br />

nettamente avanzata, tra Ancona e Pescara, a una quota <strong>di</strong> circa 120 m più bassa rispetto a oggi. I fiumi<br />

alpini possedevano portate molto più elevate <strong>di</strong> oggi a causa della grande <strong>di</strong>sponibilità dell’acqua <strong>di</strong><br />

fusione glaciale.<br />

La <strong>di</strong>sattivazione della pianura alluvionale probabilmente ebbe luogo alla fine del LGM. I<br />

principali elementi geomorfologici sussistono ancora oggi nel paesaggio attuale come forme relitte.<br />

Gli stu<strong>di</strong> paleobotanici condotti nell’area del Basso <strong>Piave</strong> (MIOLA et alii, 2003) e, in particolare,<br />

in un’area situata a ovest del territorio comunale (tenuta <strong>di</strong> Ca’ Tron) ha in<strong>di</strong>viduato un paesaggio a<br />

steppa (Poaceae, Artemisia, Chenopo<strong>di</strong>aceae, Caryophyllaceae) con scarsa copertura arborea (Pinus,<br />

Betula). Vaste torbiere ricoprivano la pianura per decine <strong>di</strong> chilometri quadrati, venendo<br />

perio<strong>di</strong>camente seppellite da eventi alluvionali. Nell’area <strong>di</strong> Ca’ Tron sembra essere documentato il<br />

succedersi <strong>di</strong> almeno quattro eventi se<strong>di</strong>mentari principali, intervallati da episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> torbe,<br />

in un arco cronologico compreso tra 22.000 e 16.000 anni BP, che hanno portato alla deposizione <strong>di</strong><br />

oltre 15 m <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti. Questo meccanismo <strong>di</strong> aggradazione della pianura sembra essersi sviluppato<br />

durante il pleniglaciale con modalità molto simili in tutta la pianura veneto‐friulana.<br />

5 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Quel che accadde tra il Pleistocene superiore e l’Olocene fino all’incirca al periodo Atlantico<br />

non è testimoniato dalle forme presenti in quest’area. Non sono stati riconosciuti infatti né eventi <strong>di</strong><br />

aggradazione, né <strong>di</strong> incisione, il che fa propendere per una sorta <strong>di</strong> stasi nei processi geomorfologici.<br />

Siamo del resto in una posizione molto marginale, al limite estremo dei due sistemi del Brenta e del<br />

<strong>Piave</strong>. Il primo non è più attivo dalla fine del Pleistocene, il secondo è in una fase <strong>di</strong> aggradazione che<br />

interessa maggiormente i tratti della pianura più orientali e più prossimi all’apice della conoide<br />

(BONDESAN A. & MOZZI, 2002).<br />

Olocene me<strong>di</strong>o: Atlantico e Sub–boreale (8000–2500 anni a 14 C BP) – La laguna <strong>di</strong> Venezia inizia<br />

a formarsi in seguito alla trasgressione flandriana che raggiunge il suo acme attorno a 6–5000 anni a 14 C<br />

BP. Il <strong>Piave</strong> scorreva da Caposile verso il Cenesa in un alveo incassato all’incirca 3000 anni a 14 C BP. Più o<br />

meno nello stesso periodo un ramo del <strong>Piave</strong> scendeva da Nervesa in destra idrografica, seguiva<br />

l’incisione dell’attuale Sile e confluiva nella laguna <strong>di</strong> Venezia. Dopo la <strong>di</strong>sattivazione, quin<strong>di</strong> a partire dal<br />

primo millennio a.C., il Sile assumeva l’attuale connotazione <strong>di</strong> fiume <strong>di</strong> risorgiva e costruiva il proprio<br />

dosso fluviale e il delta endolagunare.<br />

Il Cenesa, che è oggi uno dei principali canali lagunari presenti nella laguna settentrionale <strong>di</strong><br />

Venezia probabilmente drenava le acque dell’intero sistema idrografico compreso tra Sile e <strong>Piave</strong>.<br />

Dall’area tra Meolo e Sile si raccoglievano le acque dei fiumi Vallio e Meolo, lungo percorsi in parte<br />

<strong>di</strong>fferenti dagli attuali. I se<strong>di</strong>menti appartenenti a questo periodo prelevati presso l’attuale margine<br />

perilagunare sono <strong>di</strong> origine fluviale, ed è quin<strong>di</strong> molto probabile che la laguna nord <strong>di</strong> Venezia fosse<br />

almeno parzialmente emersa e occupata da una pianura alluvionale costiera. Sulle superfici planiziali del<br />

LGM la pedogenesi progre<strong>di</strong>va determinando la formazione <strong>di</strong> calcisuoli.<br />

La prima presenza umana risale al Mesolitico con i cacciatori–raccoglitori del Sauvetteriano e<br />

del Castelnoviano, con ritrovamenti che si estendono al neolitico e all’eneolitico (BROGLIO, FAVERO &<br />

MARSALE, 1987).<br />

Le datazioni al carbonio 14 relative al ponte ligneo rinvenuto lungo il ramo più antico della via<br />

Annia suggeriscono la presenza <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> attraversamento dell’alveo già durante l’età del Bronzo<br />

finale e <strong>di</strong>mostrano la probabile esistenza <strong>di</strong> una viabilità strutturata nel periodo veneto antico.<br />

Olocene superiore: Subatlantico (2500–0 anni a 14 C BP) – Si forma un reticolo idrografico minore<br />

alimentato dalle risorgive e dalle acque <strong>di</strong> ruscellamento. L’attività geomorfologica è limitata ed è<br />

improntata sulla morfologia pleistocenica ere<strong>di</strong>tata. L’aumento eustatico del livello del mare e la<br />

subsidenza producono una generale retrocessione verso la terraferma del margine lagunare. Dal I<br />

millennio a.C. all’età romana la pianura era attraversata da fiumi <strong>di</strong> risorgiva dei quali è rimasta oggi<br />

traccia sulla superficie della pianura. Il Musestre poteva deviare verso il paleoalveo della Canna, seguire<br />

6 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

il canale Fossonetto, il canale Fosson e il canale Lanzoni; il Vallio poteva essere collegato allo scolo<br />

Arnasa e all’attuale Vallio a ovest <strong>di</strong> Meolo. L’Arnasa nasceva probabilmente a sud del paleoalveo San<br />

Cipriano–Meolo, dove anche oggi il microrilievo ci mostra l’esistenza <strong>di</strong> una depressione nella pianura<br />

aperta verso sud–est che poteva incanalare anche in passato le acque superficiali. Il paleo–Vallio doveva<br />

proseguire verso Marteggia e collegarsi al Lanzoni attraverso il canale Canellara, dopo aver superato il<br />

ponte sull’Annia; il Meolo, come è testimoniato dai due ponti sull’Annia, proveniva dall’abitato <strong>di</strong><br />

Meolo, seguiva il Colatore e a La Fossetta si collegava anch’esso al reticolo del Lanzoni (BONDESAN A. &<br />

MOZZI, 2002c). I ponti romani sono descritti in Croce da Villa (a cura <strong>di</strong>, 1990).<br />

La presenza umana nell’età del Ferro è confermata dalla locale deforestazione. Il mancato<br />

ritrovamento nei campioni analizzati <strong>di</strong> pollini <strong>di</strong> vegetazione ripariale (bosco idrofilo, canna palustre)<br />

potrebbe essere imputata sia alla presenza <strong>di</strong> suoli ben drenati che alla manutenzione degli alvei da<br />

parte dell’uomo. Gli spettri pollinici confermano la presenza <strong>di</strong> pratiche agricole e <strong>di</strong> allevamento.<br />

In età romana la costruzione della via Annia nel 153 a.C. (o 131 a.C., la data non è certa)<br />

probabilmente lungo un antico tracciato viario dell’età del Bronzo e successivamente del Ferro<br />

determina un aumento della pressione antropica e del governo idraulico e agricolo del territorio. Le<br />

tracce geometriche attribuibili a lineamenti antropici che hanno lasciato la loro impronta sul terreno<br />

sono molto numerose e sono probabilmente in connessione con l’uso antico del territorio.<br />

Nel I secolo d.C. il ricoprimento della via Annia esterna da parte <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti lagunari consente<br />

<strong>di</strong> stabilire un evento <strong>di</strong> risalita relativa del livello marino che probabilmente è la causa della costruzione<br />

successiva della variante stradale più interna nella seconda metà del I secolo a.C. Se la strada<br />

precedente era <strong>di</strong> terra battuta (sfruttando il caranto abbondantemente presente nell’area), il nuovo<br />

tracciato viene realizzato in rilevato, con sede stradale inghiaiata e ponti in pietra in corrispondenza<br />

degli attraversamenti fluviali.<br />

Me<strong>di</strong>o Evo e Rinascimento – Gli spettri pollinici stu<strong>di</strong>ati in<strong>di</strong>cano una progressiva riduzione dei<br />

boschi a quercia e un contemporaneo aumento dell’agricoltura (orzo, avena e frumento) e<br />

dell’allevamento <strong>di</strong> bestiame. A partire dal IV secolo d.C. vi sono testimonianze geologiche e<br />

archeologiche <strong>di</strong> una ingressione lagunare avvenuta in età me<strong>di</strong>evale. I campioni <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti lagunari<br />

confermano questa ingressione che ha caratterizzato l’intero tratto costiero alto adriatico. Gli alvei<br />

fluviali vengono occupati dalle acque lagunari e costituiscono delle vie preferenziali <strong>di</strong> ingressione.<br />

Età Moderna – Questo tratto <strong>di</strong> pianura è stato interessato da deviazioni fluviali e da<br />

trasformazioni delle rete idraulica molto consistenti. Il primo intervento risale al progetto della Fossetta<br />

che, dal 1441, metteva in comunicazione Sile e <strong>Piave</strong>, collegando Fossalta <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> al Meolo, al Vallio e al<br />

Sile attraverso il quale gli idraulici veneziani estromisero nel 1683 le acque del fiume dalla laguna,<br />

7 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

inalveando artificialmente il corso d’acqua nella <strong>Piave</strong> Vecchia. Questo intervento fu accompagnato<br />

anche da un rior<strong>di</strong>no della rete idrografica minore attraverso la costruzione <strong>di</strong> manufatti idraulici e<br />

l’esecuzione <strong>di</strong> interventi non coor<strong>di</strong>nati che hanno mo<strong>di</strong>ficato nel tempo l’assetto idraulico. Il XIX e il XX<br />

secolo sono gli anni delle gran<strong>di</strong> bonifiche idrauliche che consentono <strong>di</strong> recuperare per scopi agricoli<br />

vaste porzioni del territorio oggi al <strong>di</strong> sotto del livello del mare. La falda freatica viene mantenuta<br />

artificialmente depressa attraverso il sollevamento idraulico a opera degli impianti idrovori, ma il<br />

carattere anfibio della gronda lagunare rimane ancora molto evidente dalle tessiture, dall’altimetria e<br />

dal reticolo dei paleoalvei rappresentati nella carta geomorfologica.<br />

2.2 LE UNITÀ GEOLOGICHE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE<br />

L’assetto geologico del comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> è strettamente connesso alla storia<br />

quaternaria e alla successione deposizionale recente. In figura 1 sono riportate le unità geologiche che<br />

caratterizzano questa porzione <strong>di</strong> territorio, tratte dalla Carta delle Unità Geologiche della Provincia <strong>di</strong><br />

Venezia (Bondesan et alii, 2008). Il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> è costituito dalle unità<br />

geologiche <strong>di</strong> Meolo, S. Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, Caposile e Montiron.<br />

Figura 1: Unità geologiche nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>.<br />

8 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

In particolare, il tratto <strong>di</strong> pianura esaminato è interessato dai depositi alluvionali del <strong>Piave</strong><br />

pertinenti all’ala destra del megafan <strong>di</strong> Nervesa (figura 2). L’età della pianura è relativamente antica con<br />

terreni appartenenti al Pleistocene superiore (unità <strong>di</strong> Meolo), ai quali sono sovrapposti lembi ristretti<br />

ed esigui <strong>di</strong> coperture più recenti deposte dallo stesso <strong>Piave</strong> (unità <strong>di</strong> Losson, Caposile, Cittanova e S.<br />

Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>) e dai fiumi <strong>di</strong> risorgiva, in particolare Musestre, Vallio e Meolo. La morfogenesi è stata<br />

controllata dalle oscillazioni relative del livello marino che hanno comportato avanzamenti e<br />

arretramenti del margine interno delle lagune (unità <strong>di</strong> Montiron e Caorle) e dalle fasi <strong>di</strong> incisione o<br />

deposizione fluviale, legate sia alle variazioni del livello <strong>di</strong> base che alla <strong>di</strong>namica se<strong>di</strong>mentaria del<br />

bacino. Verranno <strong>di</strong> seguito descritte le unità geologiche affioranti all’interno del territorio comunale <strong>di</strong><br />

<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>.<br />

Figura 2: Stralcio della Carta delle Unità Geologiche della Provincia <strong>di</strong> Venezia (Bondesan et alii, 2008). Di seguito è riportata la legenda.<br />

9 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

10 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

L’unità <strong>di</strong> Meolo corrisponde alla porzione <strong>di</strong> pianura collocata tra i dossi del Sile e del <strong>Piave</strong>,<br />

all’interno della quale il dosso <strong>di</strong> Meolo costituisce l’elemento maggiormente rilevato. Si tratta <strong>di</strong> una<br />

culminazione poco pronunciata, orientata in senso NW‐SE, isolata, che manifesta una prosecuzione da<br />

monte attraverso l’affioramento <strong>di</strong> sabbie, mentre si apre a valle in un ventaglio generato<br />

probabilmente dagli spostamenti laterali <strong>di</strong> antichi corsi fluviali. Alcune tracce allungate e ben definite<br />

proseguono verso est, oltre La Fossetta e potrebbero essere collegate agli antichi percorsi del Meolo.<br />

L’origine del dosso <strong>di</strong> Meolo è collegata a un’importante <strong>di</strong>ramazione <strong>di</strong> un <strong>Piave</strong> pleistocenico<br />

o olocenico antico che già si era <strong>di</strong>sattivato almeno 8000 anni fa; Castiglioni & Favero (1987) lo collegano<br />

alle tracce <strong>di</strong> Rovarè e Monastier. In superficie si osservano dossi fluviali generalmente molto blan<strong>di</strong>,<br />

sabbiosi, separati da piane alluvionali a tessitura prevalentemente limoso argillosa.<br />

Figura 3: transetto n.17 Cà Tron.<br />

Nel sottosuolo l’unità <strong>di</strong> Meolo è caratterizzata dalla presenza <strong>di</strong> numerosi corpi <strong>di</strong> canale (ve<strong>di</strong><br />

transetto Cà Tron, n.17 nella Carta delle Unità Geologiche della Provincia <strong>di</strong> Venezia, figura 3)<br />

riconoscibili attraverso la presenza <strong>di</strong> lenti sabbiose o sabbioso‐limose, solitamente spesse 2‐3 m,<br />

scarsamente interconnesse e separate da se<strong>di</strong>menti limoso‐argillosi <strong>di</strong> piana <strong>di</strong>stale. Tale architettura<br />

11 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

se<strong>di</strong>mentaria corrisponde ad un sistema deposizionale generatosi per successive avulsioni a monte dei<br />

corsi fluviali antichi. Una caratteristica interessante è la grande abbondanza <strong>di</strong> sottili livelli torbosi che<br />

<strong>di</strong>mostrano una elevata estensione laterale. Essi sono stati generati, con ogni probabilità, durante il<br />

Pleistocene quando le piene dei fiumi pensili, alimentati dalle acque glaciali, erano in grado <strong>di</strong><br />

mantenere elevata la falda superficiale generando in tal modo estese torbiere all’interno delle<br />

depressioni mal drenate della pianura. A causa degli elevati ratei <strong>di</strong> aggradazione, alcune torbiere furono<br />

attive solo per pochi secoli, prima <strong>di</strong> essere sepolte dai depositi alluvionali. Tali torbiere sono note in<br />

tutta la pianura veneta su estensioni che superano anche le decine <strong>di</strong> chilometri quadrati. Le numerose<br />

ra<strong>di</strong>odatazioni <strong>di</strong>sponibili <strong>di</strong>mostrano che i depositi si sono formati nell’Ultimo Massimo Glaciale (LGM)<br />

con spessore compresi generalmente tra 15 e 30 m e con tassi <strong>di</strong> accrescimento pari a 2‐3 mm/anno con<br />

picchi <strong>di</strong> 10 mm/anno (Bondesan et al., 2002, 2004a; Bondesan & Meneghel, 2004, Fontana et al., 2008).<br />

L’unità <strong>di</strong> S. Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> fa capo principalmente all’ampio dosso del <strong>Piave</strong> e a due sue<br />

principali <strong>di</strong>ramazioni che si <strong>di</strong>partono dal centro abitato <strong>di</strong> S. Donà. La più orientale è costituita dal<br />

Taglio <strong>di</strong> Cortellazzo (alla quale è aggregata la <strong>di</strong>rettrice del Taglio da Re) e la più occidentale dalla <strong>Piave</strong><br />

Vecchia (ora alveo del Sile).<br />

Le età, e conseguentemente lo spessore dei depositi superficiali afferenti al dosso, sono<br />

<strong>di</strong>verse. Risulta molto più antico il tratto a monte <strong>di</strong> S. Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> (almeno pre‐romano), mentre risale<br />

al VI sec. d.C. l’inizio della formazione del ramo della <strong>Piave</strong> Vecchia, forse in conseguenza <strong>di</strong> una rotta. La<br />

torba, datata alla base del dosso in prossimità <strong>di</strong> Caposile, ha fornito un’età calibrata pari a 530‐680 d.C.<br />

Il Taglio da Re si colloca tra <strong>Piave</strong> Vecchia e <strong>Piave</strong> <strong>di</strong> Cortellazzo e corrisponde al <strong>di</strong>versivo realizzato nel<br />

1534; del vecchio alveo rimane traccia in un modesto canale <strong>di</strong> bonifica. All’altezza <strong>di</strong> Eraclea il dosso si<br />

appiattisce, mentre prosegue la fascia sabbiosa corrispondente alla <strong>di</strong>rettrice fluviale.<br />

L’alveo attuale del <strong>Piave</strong>, terminato <strong>di</strong> scavare nel 1664, scorre rettilineo fino ad Eraclea, dove il<br />

tracciato si inserisce in un più antico percorso a meandri. Il dosso risulta ampio 2‐3 km e alto circa 3 m<br />

sui terreni circostanti; risulta ben elevato fino a Eraclea, per poi decrescere da lì fino alla foce.<br />

Il modello geologico generale prevede un corpo dossivo sabbioso‐limoso, <strong>di</strong> spessore e<br />

ampiezza variabili, allineato lungo le <strong>di</strong>rettrici fluviali. In profon<strong>di</strong>tà, dove si incontrano le unità <strong>di</strong> Caorle<br />

e <strong>di</strong> Meolo, più corpi <strong>di</strong> canale si alternano a se<strong>di</strong>menti fini <strong>di</strong> piana alluvionale, con i quali mostrano una<br />

eteropia laterale; orizzonti centimetrici suborizzontali testimoniano paleo superfici correlabili<br />

lateralmente anche per alcuni chilometri.<br />

12 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Figura 4: transetto n.10 Ferrovia.<br />

Transetto n. 10 (Ferrovia), figura 4 ‐ In corrispondenza dell’attraversamento dell’alveo attuale a<br />

San Donà <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, a partire da almeno ‐35 m s.l.m., sono presenti sequenze <strong>di</strong> corpi <strong>di</strong> canale costituiti<br />

da sabbie me<strong>di</strong>e e fini con spessori fino a 10 m circa e sviluppo laterale superiore ai 100 m (unità <strong>di</strong><br />

Meolo e <strong>di</strong> Caorle). In profili vicini (non rappresentati in questo volume) si sono osservati spessori delle<br />

sabbie fino a 20 m). Talora sono segnalati alla base elementi ghiaiosi. I depositi sabbiosi sono intercalati<br />

da orizzonti sottili, decimetrici, prevalentemente limoso‐argillosi. Lateralmente, sequenze <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti<br />

fini, prevalentemente argilloso‐limose, danno luogo a depositi <strong>di</strong> piana alluvionale che sono in eteropia<br />

con i corpi <strong>di</strong> canale al <strong>di</strong> sotto dell’attuale tracciato fluviale, suggerendo una possibile stabilità (o<br />

ricorrenza) del percorso del <strong>Piave</strong> nel corso dell’Olocene e, probabilmente, <strong>di</strong> parte del Pleistocene<br />

superiore. A ‐33 m si osservano orizzonti torbosi centimetrici che fungono da marker stratigrafico<br />

correlato ai vicini transetti stratigrafici (n. 11 e 12), probabilmente <strong>di</strong> età pre‐LGM.<br />

13 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Transetto n. 11 (Taglio della <strong>Piave</strong>), figura 5 ‐ I depositi superficiali corrispondenti agli o<strong>di</strong>erni<br />

dossi del <strong>Piave</strong> <strong>di</strong> Cortellazzo e del Canale Taglio da Re sono costituiti da riporti artificiali e depositi<br />

sabbiosi, talora limosi, debolmente sviluppati (1‐2 m). I se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> argine risultano essere rimaneggiati<br />

in virtù della loro origine antropica. Durante il XVI e il XVII secolo il Taglio da Re prima, e il Taglio <strong>di</strong><br />

Cortellazzo poi, <strong>di</strong>vennero infatti i nuovi percorsi del <strong>Piave</strong> che, escluso dall’alveo della <strong>Piave</strong> Vecchia,<br />

venne portato a defluire nel Gran Lago della <strong>Piave</strong> e quin<strong>di</strong>, dopo la rotta della Landrona (1683), presso<br />

l’attuale foce <strong>di</strong> Cortellazzo. I nuovi alvei, con i relativi rilevati arginali, furono creati ex‐novo, tagliando<br />

la piana paludosa che si estendeva a valle <strong>di</strong> S. Donà, come si evince dalle torbe e dai depositi fini. Le<br />

sequenze se<strong>di</strong>mentarie mostrano anche l’unità <strong>di</strong> Caorle e la sottostante unità <strong>di</strong> Meolo che sono<br />

caratterizzate dalla presenza <strong>di</strong> corpi <strong>di</strong> canale che si sono accresciuti sia al <strong>di</strong> sotto del tracciato attuale,<br />

che più a est. Il grande deposito sabbioso tra i ‐14 e i ‐26 m (unità <strong>di</strong> Meolo) potrebbe essere generato<br />

dalla coalescenza <strong>di</strong> più rami fluviali o dalla migrazione laterale dell’alveo in fase <strong>di</strong> accrescimento. La<br />

maggior estensione del profilo consente <strong>di</strong> definire meglio le tipiche architetture se<strong>di</strong>mentarie date da<br />

corpi <strong>di</strong> canale prevalentemente sabbiosi e sabbioso‐limosi passanti lateralmente a sequenze <strong>di</strong> piana<br />

alluvionale a tessitura prevalentemente fine. I sottili livelli torbosi sono parte <strong>di</strong> orizzonti facilmente<br />

correlabili data la loro notevole estensione laterale.<br />

14 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Figura 5: transetto n.11 Taglio della <strong>Piave</strong> (legenda in fig. 4).<br />

Transetto n. 12 (<strong>Piave</strong> Vecchia), figura 6 ‐ Il dosso sabbioso della <strong>Piave</strong> Vecchia mostra spessori<br />

fino a 8 m, estendendosi lateralmente per più <strong>di</strong> un chilometro. Il deposito pertinente al dosso si colloca<br />

al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti fini <strong>di</strong> piana alluvionale fino a ‐10/‐12 m. Sequenze sabbiose <strong>di</strong> corpi <strong>di</strong> canale si<br />

susseguono più in basso, secondo lo schema deposizionale già descritto, intervallati da depositi torbosi<br />

centimetrici/decimetrici. Le sabbie risultano percentualmente più abbondanti rispetto al settore<br />

rappresentato dal transetto n. 11.<br />

15 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Figura 6: transetto n.12 <strong>Piave</strong> Vecchia (legenda in fig. 4).<br />

Figura 7: transetto n.13 CPS (legenda in fig. 4).<br />

16 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

L’unità <strong>di</strong> Caposile è caratterizzata da depositi alluvionali costituiti da sabbie e sabbie limose <strong>di</strong><br />

canale con spessore <strong>di</strong> almeno 3 m; al tetto sono presenti limi, limi argillosi e argille limose, talora con<br />

sostanza organica e livelli <strong>di</strong> torba, che corrispondono a facies <strong>di</strong> canale abbandonato e <strong>di</strong> piana<br />

inondabile. A partire da Caposile si osserva un paleoalveo molto evidente <strong>di</strong>staccarsi dal dosso della<br />

<strong>Piave</strong> Vecchia. Tale antico percorso non conserva alcun rilievo morfologico, ma la sua connessione<br />

genetica con l’alveo della <strong>Piave</strong> Vecchia sembra essere suggerita dallo sviluppo planimetrico dei due<br />

rami.<br />

Attraverso le fotografie aeree, si osserva come la fascia del paleoalveo sia solcata all’interno da<br />

una traccia più scura, che tipicamente è connessa alla <strong>di</strong>sattivazione e conseguente chiusura del sistema<br />

(“tappo argilloso”). I carotaggi condotti in sito, che hanno consentito <strong>di</strong> ricostruire il transetto n. 13<br />

(Transetto CPS), figura 7, confermano l’osservazione.<br />

Il corpo sabbioso, largo più <strong>di</strong> 100 m, taglia due orizzonti torbosi sub orizzontali. Il livello<br />

inferiore <strong>di</strong> torba è stato datato con il metodo del ra<strong>di</strong>ocarbonio e ha fornito un’età calibrata <strong>di</strong> 1390‐<br />

1540 anni a.C. (3200±50 anni BP). I depositi argillosi e limoso‐argillosi che ospitano il riempimento<br />

d’alveo risultano ricchi <strong>di</strong> sostanza organica e <strong>di</strong> resti conchigliari.<br />

L’ipotesi più atten<strong>di</strong>bile è che si tratti <strong>di</strong> un antico percorso, attivatosi nel secondo millennio<br />

a.C., che poneva in connessione le acque del <strong>Piave</strong> con l’apparato del canale lagunare Cenesa. Tale<br />

ipotesi pare del resto confermata dalla presenza <strong>di</strong> corpi sabbiosi riconducibili al <strong>Piave</strong> in<strong>di</strong>viduati da E.<br />

Canal alla base dello stesso Canale Cenesa (Bondesan & Meneghel, 2004). Le <strong>di</strong>mensioni dell’alveo<br />

potevano essere comparabili con l’o<strong>di</strong>erno percorso fluviale.<br />

L’unità <strong>di</strong> Montiron è formata da depositi lagunari caratterizzati prevalentemente da facies <strong>di</strong><br />

fondo lagunare ‐ piana intertidale e <strong>di</strong> palude salmastra (barene/salt marsh), con evidenza <strong>di</strong> fluttuazioni<br />

nella salinità dell’acqua legate all’alterno influsso dei fiumi che sfociavano in laguna.<br />

All’interno dell’unità <strong>di</strong> Montiron, il settore compreso tra il Canale Fossetta e il Taglio del Sile è<br />

caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> numerosi paleocanali lagunari che in alcuni casi, hanno riutilizzato gli<br />

alvei dei fiumi provenienti da NW (Vallio e Meolo), risalendo così l’entroterra attraverso percorsi<br />

predefiniti. In questo settore i se<strong>di</strong>menti lagunari raggiungono lo spessore <strong>di</strong> qualche metro solo<br />

all’interno degli alvei fluviali, mentre esternamente lo spessore dei se<strong>di</strong>menti è molto ridotto (massimo<br />

1‐2 m). L’ingressione lagunare in quest’area viene fatta risalire all’età alto me<strong>di</strong>evale (Bondesan &<br />

Mozzi, 2002).<br />

17 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

2.3 IL PALEOSUOLO DENOMINATO “CARANTO”<br />

Alla luce degli stu<strong>di</strong> effettuati (Matteotti, 1962; Gatto & Previatello, 1974; Gatto, 1980; 1984;<br />

Mozzi et al., 2003), si può affermare che con il termine caranto nell’area lagunare veneziana si identifica<br />

un livello ubicato alla base dei depositi lagunari, posto al tetto della sottostante serie alluvionale. Questo<br />

intervallo, me<strong>di</strong>amente spesso 1‐2 m, è costituito da limi argillosi e argille notevolmente compatti, con<br />

colorazioni screziate dall’ocra al grigio e comuni noduli carbonatici duri con <strong>di</strong>ametro da pochi millimetri<br />

a 1–2 cm. La sua tipica sovraconsolidazione è da imputarsi alla pedogenesi.<br />

I tempi <strong>di</strong>sponibili per la formazione del caranto vanno dalla <strong>di</strong>sattivazione del sistema fluviale,<br />

presumibilmente avvenuta tra 14.500 e 10.000 a 14 C BP, e l’arrivo dell’ingressione marina. Quest’ultima<br />

avvenne precocemente (6000 – 5000 a 14 C BP) nei settori litoranei, e solo successivamente in quelli più<br />

interni; anche le zone dell’alto morfologico pleistocenico, segnalato nel sottosuolo del Lido, potrebbero<br />

essere state raggiunte tar<strong>di</strong>vamente dalla trasgressione rispetto alle aree depresse circostanti. Il caranto<br />

è dunque un marker stratigrafico del limite Pleistocene/Olocene, ma la lacuna se<strong>di</strong>mentaria che<br />

rappresenta copre ambiti temporali <strong>di</strong>versi a seconda delle località considerate.<br />

Le interruzioni nell’estensione delle aree a caranto sono interpretabili in termini <strong>di</strong> variazioni<br />

delle caratteristiche geopedologiche del substrato alluvionale pleistocenico, su cui si è sviluppata la<br />

medesima fase pedogenetica. Non è necessario ipotizzare episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> incassamento del reticolo fluviale e<br />

conseguente erosione localizzata del caranto per spiegare la sua <strong>di</strong>scontinua <strong>di</strong>stribuzione areale.<br />

Ovviamente, dove si fossero effettivamente verificati questi processi <strong>di</strong> incassamento l'erosione ha<br />

asportato l'eventuale orizzonte <strong>di</strong> caranto.<br />

In ultimo, si ricorda che il vocabolo caranto non è <strong>di</strong> estrazione scientifica, e il suo utilizzo non si<br />

limita all’area lagunare. Infatti, si tratta <strong>di</strong> un termine tra<strong>di</strong>zionale che, nelle campagne venete, in<strong>di</strong>ca<br />

suoli agrari <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile arabilità, solitamente a causa <strong>di</strong> noduli e croste carbonatiche. Questo a volte può<br />

generare una certa confusione, essendo il termine caranto riferito a suoli o paleosuoli <strong>di</strong> età e origine<br />

anche molto <strong>di</strong>versa.<br />

Infatti, in tutta la pianura veneto‐friulana i suoli sviluppatisi sulla pianura LGM e ancora<br />

affioranti, o coperti dai se<strong>di</strong>menti costieri e alluvionali durante l'Olocene possiedono caratteristiche<br />

comparabili con quelle del caranto del sottosuolo della laguna <strong>di</strong> Venezia e, ormai, è <strong>di</strong>venuta prassi<br />

definire questi profili pedologici o i loro orizzonti carbonatici con il termine caranto. Agronomi, pedologi,<br />

ma anche geologi e archeologi, operanti nella pianura veneta spesso lo usano nelle loro relazioni, per<br />

in<strong>di</strong>care genericamente la presenza <strong>di</strong> orizzonti <strong>di</strong> accumulo dei carbonati e in vari casi anche per suoli<br />

meno sviluppati <strong>di</strong> quelli presenti al top della sequenza alluvionale LGM.<br />

18 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Il livello denominato caranto inteso come marker stratigrafico del limite Pleistocene/Olocene, è<br />

rappresentato nella carta della quota della base dei depositi post‐LGM (Bondesan et alii, 2008, figura 8).<br />

Questa carta è stata realizzata interpolando manualmente i dati relativi alla profon<strong>di</strong>tà, riferita al livello<br />

me<strong>di</strong>o mare, della base dei depositi post‐LGM prendendo in considerazione tutte le in<strong>di</strong>cazioni che<br />

mettono in evidenza il limite tra i depositi pleistocenici e i sovrastanti depositi olocenici. In particolare<br />

sono stati selezionati e analizzati tutti i sondaggi con in<strong>di</strong>cata la presenza del caranto (inteso come<br />

paleosuolo pleistocenico) e, inoltre, sono state utilizzate tutte le datazioni ra<strong>di</strong>ometriche che<br />

evidenziano il contatto tra depositi <strong>di</strong> età pleistocenica e depositi <strong>di</strong> età olocenica.<br />

Per il settore del territorio provinciale veneziano che ricade in terraferma sono stati analizzati i<br />

dati stratigrafici inseriti nella banca dati delle indagini geognostiche della provincia <strong>di</strong> Venezia, mentre<br />

per l’area del Portogruarese i dati sono stati confrontati e integrati con quelli relativi alla profon<strong>di</strong>tà<br />

della base del Sintema del Po riportati nel foglio CARG 107 “Portogruaro” (Bondesan et al., in stampa).<br />

In sintesi, la superficie rappresentata nella carta riflette le caratteristiche topografiche della<br />

pianura tardo‐pleistocenica al momento della <strong>di</strong>sattivazione dei processi fluviali, in parte rimodellata<br />

dalla successiva trasgressione marina e dai processi <strong>di</strong> subsidenza ancora in atto. Il settore contrad<strong>di</strong>sto<br />

in giallo rappresenta la pianura pleistocenica affiorante e nel caso della porzione compresa nel territorio<br />

comunale <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>, corrisponde all’unità <strong>di</strong> Meolo.<br />

Figura 8: Stralcio della Carta della quota della base dei depositi post-LGM (Bondesan et alii, 2008).<br />

19 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

La base dei depositi post‐LGM all’interno del territorio provinciale si trova a una quota sul<br />

livello me<strong>di</strong>o mare che varia da un massimo <strong>di</strong> +8 m nell’area centrale nei pressi <strong>di</strong> Stra, fino a un<br />

minimo <strong>di</strong> –26 m nel settore meri<strong>di</strong>onale a nord <strong>di</strong> Cavanella d’A<strong>di</strong>ge. In generale si osserva una<br />

pendenza <strong>di</strong> questa superficie orientata da NW verso SE nel settore centro‐meri<strong>di</strong>onale, mentre la<br />

<strong>di</strong>rezione della pendenza cambia da N verso S nel settore nord‐orientale.<br />

Dall'analisi della carta risultano particolarmente evidenti le incisioni fluviali del settore <strong>di</strong>stale<br />

del megafan del Tagliamento formatesi tra il Tardoglaciale e l'Olocene iniziale. Due <strong>di</strong> queste incisioni<br />

coincidono con le bassure occupate dagli attuali corsi <strong>di</strong> Reghena e Lemene, mentre quelle più orientali<br />

sono state completamente riempite dalla se<strong>di</strong>mentazione successiva e sono state riconosciute grazie ai<br />

carotaggi stratigrafici. Anche in altri settori più sud‐occidentali della provincia si osserva la presenza <strong>di</strong><br />

incisioni fluviali <strong>di</strong> una certa importanza, ma il dettaglio con cui si è potuto seguire il loro andamento è<br />

notevolmente inferiore a quello raggiunto nel Portogruarese; tale minor risoluzione è dovuta alla<br />

<strong>di</strong>versità delle geometrie dei corpi e alla minor densità <strong>di</strong> sondaggi <strong>di</strong>sponibili. Nel settore <strong>di</strong> terraferma<br />

le più significative sono quelle coincidenti con l’attuale corso del fiume <strong>Piave</strong> e del Sile, e quella situata<br />

nell’area meri<strong>di</strong>onale a sud dell’attuale alveo del Brenta.<br />

3 Carta Litologica<br />

La Carta Litologica deriva dall’analisi del tema c0501‐Litologia e dei suoi relativi sottotemi; le<br />

voci <strong>di</strong> legenda derivano dal documento “Grafie Unificate per gli strumenti urbanistici comunali” <strong>di</strong> cui<br />

alla D.G.R. n. 615/1996. In tale documento sono rappresentate le litologie caratteristiche del primo<br />

metro <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà dal piano campagna; le coperture sono classificate in riferimento al processo <strong>di</strong><br />

messa in posto del deposito o dell’accumulo, allo stato <strong>di</strong> addensamento e alla tessitura dei materiali<br />

costituenti.<br />

I dati elaborati sono stati restituiti in formato. shp nelle seguenti classi:<br />

i. c0501011_CartaLitologicaA.shp (aree);<br />

ii. c0501013_CartaLitologicaP.shp (punti).<br />

3.1 DATI DI PARTENZA E METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE<br />

Il documento è stato pre<strong>di</strong>sposto “ex novo” sulla scorta delle personali conoscenze del<br />

territorio e grazie all’esame <strong>di</strong> un congruo numero <strong>di</strong> prove geognostiche <strong>di</strong>stribuite in tutto il <strong>Comune</strong>.<br />

Sulla Carta Litologica sono riportate le posizioni delle varie indagini con vicino il co<strong>di</strong>ce identificativo del<br />

sondaggio attribuito dalla Provincia <strong>di</strong> Venezia, tale co<strong>di</strong>ce è stato inserito in un apposito campo<br />

attributi della classe c0501013_CartaLitologicaP denominato ID_DATO; è stato inserito, inoltre, il campo<br />

20 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

PROFONDITA’ con riportata la profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> perforazione raggiunta in ciascuna indagine. Si tratta dei<br />

sondaggi a carotaggio continuo e delle trivellate della Provincia <strong>di</strong> Venezia. Le stratigrafie sono proposte<br />

in versione informatica all’Allegato 1 Stratigrafie (presente nel CD allegato).<br />

Nel caso, peraltro piuttosto frequente, in cui nell’intervallo in esame (da ‐1 a ‐4 m dal p.c.) fosse<br />

stata rilevata un’alternanza <strong>di</strong> strati con caratteristiche litologiche <strong>di</strong>verse è stato selezionato il litotipo<br />

prevalente.<br />

3.2 LITOTIPI PREVALENTI<br />

Lo schema geologico dell’area del comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> prevede un sequenza<br />

deposizionale che può essere sintetizzata come segue:<br />

1) DEPOSITI ALLUVIONALI PLEISTOCENICI: si tratta <strong>di</strong> depositi alluvionali costituiti<br />

prevalentemente da limi e limi argillosi <strong>di</strong> piana <strong>di</strong> esondazione, talvolta alternati a livelli <strong>di</strong><br />

sabbie e sabbie limose. In profon<strong>di</strong>tà sono presenti i depositi <strong>di</strong> ambienti <strong>di</strong>versi: dalle sabbie<br />

limose e limi sabbiosi <strong>di</strong> canale, <strong>di</strong> argine e <strong>di</strong> ventaglio <strong>di</strong> rotta fluviale alle sabbie <strong>di</strong> canali<br />

braided sabbiosi fino ai se<strong>di</strong>menti fini <strong>di</strong> piana <strong>di</strong>stale. Spesso i se<strong>di</strong>menti fini sono intercalati<br />

da orizzonti pluricentimetrici <strong>di</strong> argille organiche e torbe. Lo spessore dei se<strong>di</strong>menti<br />

dell’Ultimo Massimo Glaciale ha un valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> circa 20 m ma può raggiungere anche i<br />

30 m.<br />

2) DEPOSITI ALLUVIONALI OLOCENICI: sono depositi alluvionali legati ai dossi delle <strong>di</strong>rettrici<br />

moderne e attuale del <strong>Piave</strong> e, in minor misura, del Sile. Le tessiture prevalenti sono sabbie,<br />

sabbie limose, limi sabbioso‐argillosi e limi corrispondenti a depositi <strong>di</strong> canale (spessi fino a<br />

10‐20 m), argine e ventaglio <strong>di</strong> rotta fluviale. La presenza <strong>di</strong> argille e argille limose, talora con<br />

sostanza organica, è connessa ai depositi <strong>di</strong> piana <strong>di</strong> esondazione.<br />

3) DEPOSITI LAGUNARI/PALUSTRI: questi depositi sono costituiti da limo argilloso e argilla<br />

limosa, talora ricchi in sostanza organica, e da alternanze centimetriche e decimetriche <strong>di</strong><br />

sabbia fine, con percentuali variabili <strong>di</strong> limo e argilla, e <strong>di</strong> argilla limosa, finemente laminate.<br />

Nei depositi prettamente lagunari si rinvengono abbondanti molluschi frammentati o interi<br />

(Cerastoderma, Loripes, Bittium).<br />

21 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

3.3 ELABORAZIONE DELLA CARTA LITOLOGICA<br />

Nel seguente paragrafo sono descritti i dati e le fonti reperiti per l’elaborazione della Carta<br />

Litologica (figura 9) ed è illustrata la metodologia <strong>di</strong> analisi e <strong>di</strong> elaborazione che ha portato alla<br />

redazione della Carta seguendo le voci <strong>di</strong> legenda derivanti dal documento “Grafie Unificate per gli<br />

strumenti urbanistici comunali” <strong>di</strong> cui alla D.G.R. n. 615/1996. La tipologia <strong>di</strong> dati e le fonti utilizzate<br />

sono descritti prendendo in analisi ad una ad una le voci presenti nella legenda della Carta stessa e<br />

analizzando <strong>di</strong> volta in volta il processo <strong>di</strong> elaborazione svolto.<br />

Figura 9: Carta litologica del comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

MATERIALI ALLUVIONALI, LACUSTRI, PALUSTRI E LITORALI<br />

L‐ALL‐05 “materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura<br />

prevalentemente limo‐argillosa” (DGR 615/1996).<br />

22 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Sono stati associati a questa voce i terreni alluvionali <strong>di</strong> natura limosa e argillosa<br />

derivanti dalle antiche <strong>di</strong>vagazioni del fiume <strong>Piave</strong>. I limiti sono stati ricavati unendo i<br />

poligoni limo fluviale e argilla dal file tessitura_terraferma.shp tratto da Bondesan A.,<br />

Meneghel M., Rosselli R. e Vitturi A. (a cura <strong>di</strong>), Progetto DOGE, Carta Geomorfologia<br />

della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Venezia, 2004 e sono stati validati tramite le informazioni<br />

puntuali provenienti dalle stratigrafie ricavate da relazioni geologico tecniche elaborate<br />

per aree appartenenti al comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e dalla banca dati della Provincia <strong>di</strong><br />

Venezia.<br />

Primitiva geometrica: Area<br />

L‐ALL‐06 “materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura<br />

prevalentemente sabbiosa” (DGR 615/1996).<br />

Sono stati associati a questa voce i depositi sabbiosi appartenenti al dosso entro cui<br />

scorre attualmente il fiume <strong>Piave</strong> e quelli appartenenti al dosso della <strong>Piave</strong> Vecchia, ora<br />

occupato dal Sile dalla confluenza presso Caposile fino alla foce. Si osservano inoltre, a<br />

ovest <strong>di</strong> Millepertiche, le sabbie <strong>di</strong> un antico dosso attribuito al <strong>Piave</strong> (dosso della<br />

Fossetta).<br />

I limiti sono stati ricavati dai poligoni sabbia fluviale del file tessitura_terraferma.shp<br />

tratto da Bondesan A., Meneghel M., Rosselli R. e Vitturi A. (a cura <strong>di</strong>), Progetto DOGE,<br />

Carta Geomorfologia della Provincia <strong>di</strong> Venezia, Venezia, 2004 e sono stati validati<br />

tramite le informazioni puntuali provenienti dalle stratigrafie ricavate da relazioni<br />

geologico tecniche elaborate per aree appartenenti al comune <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e dalla<br />

banca dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />

Primitiva geometrica: Area<br />

L‐ALL‐09 “materiali <strong>di</strong> deposito palustre a tessitura fine e torbiere” (DGR 615/1996).<br />

Sono stati associati a questa voce i depositi palustri a tessitura fine (limoso‐argillosa)<br />

talora torbosi, corrispondenti all’area affiorante nel settore meri<strong>di</strong>onale del territorio<br />

comunale.<br />

I limiti sono stati validati tramite le informazioni puntuali provenienti dalle stratigrafie<br />

ricavate da relazioni geologico tecniche elaborate per aree appartenenti al comune <strong>di</strong><br />

<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e dalla banca dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />

23 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Primitiva geometrica: Area<br />

PUNTI DI INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOFISICA<br />

Per la redazione del quadro conoscitivo è stata effettuata una raccolta, una catalogazione e una<br />

georeferenziazione <strong>di</strong> tutte le informazioni stratigrafiche puntuali, derivanti da relazioni geologico<br />

tecniche fornite dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> e dalla Provincia <strong>di</strong> Venezia, integrate con le stratigrafie<br />

della Banca Dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia.<br />

Sono state catalogate indagini penetrometriche e sondaggi e ad ognuna è stato associato il co<strong>di</strong>ce<br />

identificativo della fonte <strong>di</strong> appartenenza.<br />

Tutte le indagini provenienti dalla Banca Dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia si trovano raccolte nell’allegato 4<br />

Stratigrafie presente nel CD allegato alla presente relazione.<br />

L‐IND‐01 “prova penetrometrica” (615/1996).<br />

Le prove penetrometriche raccolte derivano da relazioni geologico‐tecniche <strong>di</strong> autori<br />

vari: Vidali 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, Gennari 2009, 2007, 2005, 2003,<br />

Berlanda 2008, Bonetto 2008, Geoservizi s.r.l., Giara Engineering s.r.l., Stu<strong>di</strong>o Geologos,<br />

Stu<strong>di</strong>o Geotest, Stu<strong>di</strong>o Tecnico Conte & Pegorer, Stu<strong>di</strong>o Geologico‐Geotecnico Bernar<strong>di</strong>,<br />

Tecnogeo S.a.s.<br />

Informazioni dettagliate sulle fonti e sulle relazioni <strong>di</strong> provenienza si trovano nell’<br />

Allegato 1 Catalogo della documentazione raccolta per la redazione del PAT.<br />

Primitiva geometrica: Punto<br />

L‐IND‐02 “sondaggio” (615/1996).<br />

I sondaggi raccolti derivano dalla Banca Dati della Provincia <strong>di</strong> Venezia e da relazioni<br />

geologico‐tecniche <strong>di</strong> autori vari (Stu<strong>di</strong>o Caturani & Mariani).<br />

Informazioni dettagliate sulle fonti e sulle relazioni <strong>di</strong> provenienza si trovano<br />

nell’Allegato 1 Catalogo della documentazione raccolta per la redazione del PAT.<br />

Primitiva geometrica: Punto<br />

24 <strong>di</strong> 83

Progetto: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong> Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio – RELAZIONE GEOLOGICA Quadro conoscitivo, Invarianti <strong>di</strong> natura<br />

geologica, Compatibilità geologica ai fini urbanistici e Dissesto Idrogeologico – Rev.:01<br />

Data: 28‐02‐2013 – Estensori: Prof. Geol. A. Bondesan, Dott.ssa S. Primon, Dott.ssa C. Levorato [Adastra srl]‐ Committente: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Musile</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Piave</strong><br />

Di seguito si riporta la collocazione dei file shape, e i rispettivi nomi dei metadati associati:<br />

PERCORSO: PAT<strong>Musile</strong> <strong>di</strong> <strong>Piave</strong>\c_QuadroConoscitivo\c05_SuoloSottosuolo\ c0501_Litologia<br />

METADATO: c0501011_CartaLitologicaA<br />

METADATO: c0501013_CartaLitologicaP<br />

4 Carta Idrogeologica<br />

[fonti principali: Autorità <strong>di</strong> bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, <strong>Piave</strong>, Brenta‐Bacchiglione,<br />

(2007) Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche;<br />