Pagine Moncalvesi - Anno VII - n. 12, gennaio 2002 - Provincia di Asti

Pagine Moncalvesi - Anno VII - n. 12, gennaio 2002 - Provincia di Asti

Pagine Moncalvesi - Anno VII - n. 12, gennaio 2002 - Provincia di Asti

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PAGINE MONCALVESI<br />

Bollettino della Biblioteca civica “Franco Montanari” <strong>di</strong> Moncalvo – <strong>Asti</strong><br />

<strong>Anno</strong> <strong>VII</strong> – n. <strong>12</strong>, <strong>gennaio</strong> <strong>2002</strong><br />

Supplemento a “Il Platano”, Rivista <strong>di</strong> Cultura astigiana<br />

SOMMARIO<br />

Ai Collaboratori. .....………………………………………….. 3<br />

Arturo Marcheggiano<br />

La protezione delle <strong>di</strong>more storiche in tempo <strong>di</strong> guerra (seconda<br />

parte) …………………………………………...… 7<br />

Alessandro Allemano<br />

La <strong>di</strong>sgrazia <strong>di</strong> perdere una chiave……………………… 11<br />

Corrado Camandone<br />

Calendario d’arte ……………………………………….. 15<br />

Angela Biedermann<br />

Dinanzi al calendario 2001 <strong>di</strong> Mario Pavese ………….... 18<br />

Paolo Cavallo<br />

La musica nella chiesa <strong>di</strong> San Grato in Penango fra ‘800 e<br />

‘900: figure, strumenti, documenti …………………..… 19<br />

Corrado Camandone<br />

Vitalismo implicito: lineamenti <strong>di</strong> una filosofia della vita<br />

(terza parte) ....…………………………………………... 32<br />

Curiosità<br />

Tunnel si, tunnel no? (Le proposte <strong>di</strong> don Bolla) ………. 35<br />

Riletture<br />

Arriva il cinematografo (Cesare Vincobrio riletto da Corrado<br />

Camandone) …………………………………………. 36<br />

Notizie e libri giunti .....………………………………... 38

Ai sensi della legge 675/96, “Tutela delle persone e <strong>di</strong> altri soggetti rispetto al trattamento<br />

<strong>di</strong> dati personali” (legge sulla privacy), chiunque NON desideri che il proprio nome<br />

compaia tra gli aderenti a questo Bollettino potrà comunicarlo per iscritto alla redazione.<br />

Chi non esegue alcuna comunicazione in tal senso, si intenderà consenziente. Si<br />

garantisce inoltre la riservatezza dell’in<strong>di</strong>rizzario completo, cui si potrà attingere per formulare<br />

inviti a manifestazioni <strong>di</strong> carattere esclusivamente culturale. Tali dati non saranno<br />

comunque trasmessi a terzi.<br />

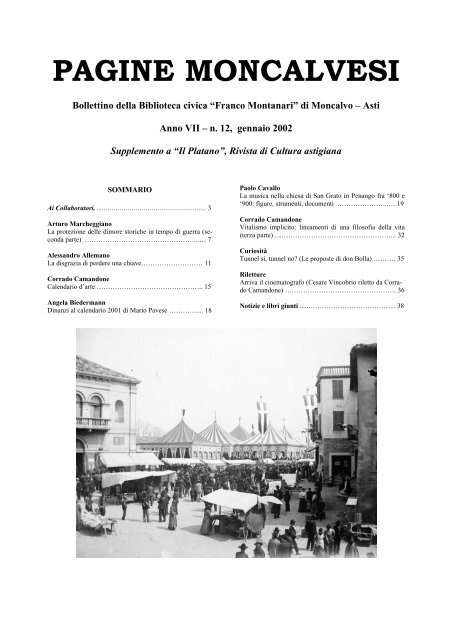

In copertina<br />

La piazza del Mercato (dal 1907, piazza Garibal<strong>di</strong>) con baracconi e banchi allestiti per la<br />

fiera patronale <strong>di</strong> Sant’Antonino.<br />

La fotografia, risalente all’inizio del secolo XX, appartiene alla collezione Rosinganna del<br />

fondo fotografico Verdelli - Parva Lux; si ringrazia la maestra Paola Bertone Bianco per<br />

la gentile concessione alla Biblioteca civica.

“Il leggere rende un uomo completo;<br />

il parlare lo rende pronto; lo scrivere lo rende preciso”<br />

Francis Bacon (1561 - 1626) “Essays”, 50, Of stu<strong>di</strong>es<br />

AI COLLABORATORI<br />

Il “Bollettino” è giunto al suo settimo anno <strong>di</strong> vita e al do<strong>di</strong>cesimo numero: oltre a fare gli<br />

auguri <strong>di</strong> buon anno ai sempre più numerosi Lettori, riproponiamo le norme <strong>di</strong> collaborazione<br />

già pubblicate sul precedente numero.<br />

1) La collaborazione al semestrale “<strong>Pagine</strong> <strong>Moncalvesi</strong>” è gratuita: i Collaboratori potranno,<br />

su richiesta e senza spesa, ottenere alcune copie della rivista, secondo <strong>di</strong>sponibilità.<br />

2) Si accettano <strong>di</strong> preferenza articoli che abbiano attinenza con la storia locale monferrina.<br />

3) A giu<strong>di</strong>zio insindacabile della redazione, potranno essere pubblicati anche interventi<br />

che trattino più in generale temi legati alla <strong>di</strong>ffusione della cultura in tutti gli ambiti<br />

della vita sociale.<br />

4) Adeguandosi alle <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> gestione della Biblioteca civica <strong>di</strong> Moncalvo, ogni numero<br />

della rivista pubblicherà un articolo riguardante la protezione dei beni culturali nelle<br />

più svariate circostanze (nei conflitti armati, nelle calamità naturali, in caso <strong>di</strong> furto,<br />

etc.).<br />

5) La redazione, pur apprezzando e caldeggiando la collaborazione <strong>di</strong> tutti quanti fossero<br />

interessati, si riserva, a suo insindacabile giu<strong>di</strong>zio, <strong>di</strong> scegliere gli interventi da<br />

pubblicare su ciascun numero del bollettino, tenuto conto dello spazio <strong>di</strong>sponibile e<br />

della necessaria varietà <strong>di</strong> argomenti da trattare.<br />

6) Il contenuto degli articoli rispecchiano esclusivamente l’opinione dei rispettivi autori.<br />

7) Sarà particolarmente gra<strong>di</strong>ta la fornitura degli articoli su supporto magnetico (<strong>di</strong>schetto),<br />

con memorizzazione in formato “solo testo” oppure in formato WORD per<br />

Windows.<br />

8) Ciascun Collaboratore potrà fornire anche un certo numero <strong>di</strong> immagini da inserire a<br />

corredo dello scritto; in caso contrario, l’articolo sarà illustrato a cura della redazione.<br />

Con ciò terminiamo, ed auguriamo a tutti una piacevole lettura.<br />

Alessandro Allemano Antonio Barbato<br />

Presidente della Biblioteca Direttore della Biblioteca<br />

3

ADESIONI AL BOLLETTINO “PAGINE MONCALVESI”<br />

Elenco aggiornato al 31 <strong>di</strong>cembre 2001<br />

Aldo <strong>di</strong> Ricaldone – Ottiglio (AL)<br />

Giuseppe Alessio – Montemagno (AT)<br />

Carlo Aletto – Rosignano Monf. (AL)<br />

Rita Allara – Grazzano B. (AT)<br />

Gaetano Amante – Penango (AT)<br />

Irene Amarotto – Genova<br />

Rosanna Amerio - Grazzano Badoglio (AT)<br />

Antonino Angelino – Casale Monf. (AL)<br />

Rosalba Ansal<strong>di</strong> – Moncalvo (AT)<br />

Giovanni Ar<strong>di</strong>zzone – Moncalvo (AT)<br />

Associazione culturale “Aquesana” – Acqui Terme<br />

(AL)<br />

Archivio storico <strong>di</strong>ocesano – Casale Monf. (AL)<br />

Giuseppe Arrobbio - Grana (AT)<br />

Associazione Casalese Arte e Storia – Casale Monf.<br />

(AL)<br />

Associazione nazionale Combattenti e Reduci – Moncalvo<br />

(AT)<br />

Cristina Bacco - Moncalvo (AT)<br />

Stefano Bal<strong>di</strong> - Torino<br />

Enrica Baralis Coppa - Moncalvo (AT)<br />

Roberto Barberis – San Salvatore Monf. (AL)<br />

Amilcare Barbero – Ponzano (AL)<br />

Simona Bargero – Moncalvo (AT)<br />

Clelia Beccaris – Moncalvo (AT)<br />

Stefano Beccaris – Moncalvo (AT)<br />

Adriana Bechis Piacenza – Torino<br />

Ezio Belforte – Torino<br />

Cinzia Bendanti – Imola (BO)<br />

Clara Bergamin - Montechiaro (AT)<br />

Alberto Berliat - Penango (AT)<br />

Cesare Berruti – Calliano (AT)<br />

Gianni Berta – Alessandria<br />

Mario Bertana – Moncalvo (AT)<br />

Ugo Bertana – Castelletto Merli (AL)<br />

Clara Besso – Moncalvo (AT)<br />

Clau<strong>di</strong>o Bestente - Moncalvo (AT)<br />

Daria Bianco - Moncalvo (AT)<br />

Paola Bianco - Moncalvo (AT)<br />

Biblioteca civica “G. Canna” – Casale Monf. (AL)<br />

Biblioteca civica – Moncucco Torinese (AT)<br />

Biblioteca comunale – Calamandrana (AT)<br />

Biblioteca comunale – Calliano (AT)<br />

Biblioteca comunale – Castelletto Merli (AL)<br />

Biblioteca comunale – Grazzano Badoglio (AT)<br />

Biblioteca del Seminario vescovile – <strong>Asti</strong><br />

Biblioteca del Seminario vescovile – Casale Monf.<br />

(AL)<br />

Biblioteca nazionale centrale – Firenze<br />

Biblioteca storica della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> Torino – Torino<br />

Biblioteche civiche e Raccolte storiche – Torino<br />

Angela Biedermann – Andora (SV)<br />

Anna Maria Biginelli - Moncalvo (AT)<br />

Raimondo Biglione <strong>di</strong> Viarigi – Brescia<br />

Alessandro Biletta - Moncalvo (AT)<br />

Fernando Biletta - Milano<br />

Guido Boano – Moncalvo (AT)<br />

Ida Boggio - Moncalvo (AT)<br />

Alfio Bonelli – Calliano (AT)<br />

Maria Bonzano Strona – <strong>Asti</strong><br />

4<br />

Alberto Borghini – Massa<br />

Fernanda Borio - Milano<br />

Elio Botto - Casale Monf. (AL)<br />

Mauro Bosco – Casale Monf. (AL)<br />

Pier Giuseppe Bosco - Montalero (AL)<br />

Enrichetta Bosia – Torino<br />

Vittorio Bran<strong>di</strong> - <strong>Asti</strong><br />

Francesco Brignoglio - Moncalvo (AT)<br />

Armando Brignolo – <strong>Asti</strong><br />

Ermanno Briola - <strong>Asti</strong><br />

Francesco Broda - Moncalvo<br />

Luigi Broda – <strong>Asti</strong><br />

Luisa Brovero – Casale Monf. (AL)<br />

Franco Buano – Moncalvo (AT)<br />

Maria Pia Buronzo - Torino<br />

Domenico Bussi – <strong>Asti</strong><br />

Luigi Caligaris – Roma<br />

Corrado Camandone – Andora (SV)<br />

Marcello Cambiaso – Moncalvo (AT)<br />

Felice Camerano – Moncalvo (AT)<br />

Marco Canepa – Alessandria<br />

Maria Capra - Moncalvo (AT)<br />

Pierina Capra - Moncalvo (AT)<br />

Gaia Caramellino – Torino<br />

Giancarlo Caramellino - Odalengo Piccolo (AL)<br />

Massimo Carcione – <strong>Asti</strong><br />

Vittorio Giovanni Car<strong>di</strong>nali – Torino<br />

Dina Cariola – Moncalvo (AT)<br />

Mario Casalone - Torino<br />

don Gian Paolo Cassano – Occimiano (AL)<br />

Ugo Cassina - Moncalvo (AT)<br />

Luigi Castagnone - Moncalvo (AT)<br />

Maria Castellano – Torino<br />

Alba Cattaneo – Casale Monf. (AL)<br />

Carlo Cavalla - Villafranca d’<strong>Asti</strong> (AT)<br />

Giuseppe Cavalli - Beinasco (TO)<br />

Angela Cavallito – Moncalvo (AT)<br />

Paolo Cavallo – Pinerolo (TO)<br />

Luigi Cavallotto – Moncalvo (AT)<br />

Carla Cavanna Broda – Moncalvo (AT)<br />

Luciano Cecca - Moncalvo (AT)<br />

Centro Stu<strong>di</strong> Piemontesi – Torino<br />

Centro UNESCO <strong>di</strong> Firenze – Firenze<br />

Centro UNESCO <strong>di</strong> Torino – Torino<br />

Mario Cerrano - Moncalvo (AT)<br />

Annalisa Cerruti – Moncalvo (AT)<br />

don Clau<strong>di</strong>o Cipriani – Casale Monf. (AL)<br />

Clara Cisi - Alfiano Natta (AL)<br />

Maria Clerici – Pino Torinese (TO)<br />

Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri – <strong>Asti</strong><br />

Comando Stazione Carabinieri – Moncalvo (AT)<br />

Commissione nazionale della CRI per la Diffusione<br />

del Diritto Internazionale Umanitario – Roma<br />

Consorzio per la gestione della Biblioteca Astense –<br />

<strong>Asti</strong><br />

Carla Coppo Sorba - Moncalvo (AT)<br />

Giuseppe Coppo - Casorzo (AT)<br />

Giuseppe Coppo – Moncalvo (AT)<br />

Enrico Corzino – Moncalvo (AT)

Giuseppe Cova – Alessandria<br />

Luigi Cravino - Frassinello Monf. (AL)<br />

Maria Eleonora Cravino – Torino<br />

Mario Cravino – Casale Monf. (AL)<br />

Graziella Crosetto - Arese (MI)<br />

Elisabetta Cuniberti - Torino<br />

Piergiuseppe Cuniberti – Calliano (AT)<br />

suor Elsa Cuppini – Torino<br />

Franca Dagnino - Genova Sestri Ponente<br />

Santina Dattrino - Sanremo (IM)<br />

Carlo Debernar<strong>di</strong> - Moncalvo (AT)<br />

Patrizia Debernar<strong>di</strong> - Moncalvo (AT)<br />

Armando De Coppi – Milano<br />

Carlotta Della Sala Spada Lombar<strong>di</strong> – Quattor<strong>di</strong>o<br />

(AL)<br />

Maria Cristina Della Sala Spada - <strong>Asti</strong><br />

Aldo Demaria - <strong>Asti</strong><br />

Direzione <strong>di</strong>dattica – Moncalvo (AT)<br />

Antonio Dogliani – Bra (CN)<br />

Marco Dolermo – Acqui Terme (AL)<br />

Elèna Dolino – Torino<br />

Diana Donna - Moncalvo (AT)<br />

Na<strong>di</strong>a Durante - Ponzano (AL)<br />

Gigi Efisio - Casale Monf. (AL)<br />

Emeroteca Storica Italiana – Verona<br />

Tino Evaso – Casale Monf. (AL)<br />

don Cesare Falaguerra - Calliano (AT)<br />

Aldo Fara - Moncalvo (AT)<br />

Cesare Fara – Sanremo (IM)<br />

Giovanni Fara – Torino<br />

Luca Farotto - Moncalvo (AT)<br />

Gianpaolo Fassino - Moncucco Torinese (AT)<br />

Franco Fassio – Moncalvo (AT)<br />

Romano Fea - Torino<br />

don Vincenzo Ferraris - Grazzano Badoglio (AT)<br />

Giovanna Ferraro - Moncalvo (AT)<br />

Marco Ferrero – Vicenza<br />

Ornella Fino – <strong>Asti</strong><br />

Gennaro Fiscariello - Napoli<br />

Alessandro Fisso - Torino<br />

Fondazione San Vincenzo - Mirabello Monf. (AL)<br />

Lorenzo Fornaca – <strong>Asti</strong><br />

Renzo Fracchia – Casale Monf. (AL)<br />

Giuseppe Franco - Penango (AT)<br />

Marta Franzoso – <strong>Asti</strong><br />

Iraide Gabiano - Moncalvo (AT)<br />

Carla Galetto Broglia - S. Marcherita Ligure (GE)<br />

Bruna Gallone Cavanna - Pontestura (AL)<br />

Bruno Gallo – Buenos Ayres (Argentina)<br />

Ugo Gallo – Casale Monf. (AL)<br />

Francesca Gamba – Moncalvo (AT)<br />

Fiorenzo Gambino – Monale (AT)<br />

Marisa Garino Perissinotto - Moncalvo (AT)<br />

Maria Teresa Gavazza - Quargnento (AL)<br />

Renato Gendre – Villafranca (AT)<br />

Carlo Francesco Genta – <strong>Asti</strong><br />

Cleto Girino – Torino<br />

Mario Andrea Gerbi – Roma<br />

Fiorenza Gherlone – Revigliasco (AT)<br />

Rosanna Gherlone – Moncalvo (AT)<br />

Luigi Ghezzi - Vercelli<br />

Bruno Giordano - Moncalvo (AT)<br />

Giorgio Gonella - Moncalvo (AT)<br />

Teresio Gonella - Moncalvo (AT)<br />

5<br />

Vittorio Graziano – Ponzano (AL)<br />

Stefano Grillo – Casale Monf. (AL)<br />

Walter Haberstumpf – Torino<br />

Josette Hallet – Limal (Belgio)<br />

Marco Illengo – Serralunga <strong>di</strong> Crea (AL)<br />

Michele Isacco – Trino (VC)<br />

Istituto Internazionale <strong>di</strong> Diritto Umanitario – Sanremo<br />

(IM)<br />

Pietro La Barbiera “Labar” - Villadeati (AL)<br />

Maria Rita Laio Cerruti - Moncalvo (AT)<br />

Clau<strong>di</strong>o Lamberti Corbella - Moncalvo (AT)<br />

Angela Laurella - Torino<br />

Roberto Laurella - Moncalvo (AT)<br />

Silvio Lavagnino – <strong>Asti</strong><br />

Emma Lazzarini Delponte - Alessandria<br />

Carlo Leoncini – Casale Monf. (AL)<br />

Giancarlo Libert – Torino<br />

Liceo Ginnasio “V. Alfieri” – <strong>Asti</strong><br />

Elisa Ludergnani Magnani - Moncalvo (AT)<br />

Alberto Lupano - Torino<br />

Americo Luparia – Moncalvo (AT)<br />

Giovanni Macagno – <strong>Asti</strong><br />

Lorenzo Magrassi – Mombello (AL)<br />

Giampiero Maio – Moncalvo (AT)<br />

Teresio Malpassuto – Casale Monf. (AL)<br />

Giuseppe Mantelli – Casale Monf. (AL)<br />

Arturo Marcheggiano – Pitigliano (GR)<br />

Carlo Antonio Marchesi - Milano<br />

Giuseppandrea Martinetti – Moncalvo (AT)<br />

Aldo Marzano – Moncalvo (AT)<br />

Rita Marzano – Moncalvo (AT)<br />

Rita Marzola - Moncalvo (AT)<br />

Marco Massaglia – Moncalvo (AT)<br />

Giorgio Massola – Casale Monf. (AL)<br />

Alfredo Matuonto – Milano<br />

Ferruccio Mazzariol – Treviso<br />

Oreste Mazzucco – Torino<br />

Roberto Mercuri – Viterbo<br />

Rinaldo Merlone – Piobesi (TO)<br />

Giovanni Minoglio Chionio – Torino<br />

Olga Miravalle - Moncalvo (AT)<br />

Aldo Alessandro Mola – Torre San Giorgio (CN)<br />

Renzo Mombellardo - Moncalvo (AT)<br />

Roberto Mombellardo – Moncalvo (AT)<br />

Elda Mongar<strong>di</strong> – Imola (BO)<br />

Nancy Montanari - Palermo<br />

Wendy Montanari - Alexandria, Va. - U.S.A.<br />

Orazia Montiglio – Moncalvo (AT)<br />

Paola Monzeglio - Grazzano Badoglio (AT)<br />

Luigina Morando Cavallo - Grana (AT)<br />

Marco Morra – <strong>Asti</strong><br />

Mirella Mortarotti - Moncalvo (AT)<br />

Lyda Mosca – <strong>Asti</strong><br />

Pier Luigi Muggiati – Casale Monf. (AL)<br />

Olimpio Musso - Colle Val d’Elsa (SI)<br />

Angelo Muzio – Casale Monf. (AL)<br />

Giovanni Navazzotti – Villanova Monf. (AL)<br />

Gino Nebiolo – Roma<br />

Ignazio Nebiolo - <strong>Asti</strong><br />

Vincenzo Nebiolo – <strong>Asti</strong><br />

Donatella Nebiolo Sacco – <strong>Asti</strong><br />

Pierina Nicolini - Mombello Monf. (AL)<br />

Livia Novelli – Borgo San Martino (AL)<br />

Nevilda Oddone - Grana (AT)

Giuseppe Opezzo – Omegna (VB)<br />

Oscar Ottone – Moncalvo<br />

Monica Parola – Portacomaro (AT)<br />

Parrocchia <strong>di</strong> S. Antonio <strong>di</strong> Padova – Moncalvo (AT)<br />

Parrocchia del S. Nome <strong>di</strong> Maria – Calliano (AT)<br />

Vittorio Pasteris - Moncalvo (AT)<br />

Mario Pavese – Torino<br />

Renato Peirone – Penango (AT)<br />

Fratelli Pelazza – Milano<br />

Romolo Penacca – Casale Monf. (AL)<br />

Marcello Peola - Castellero (AT)<br />

Marcella Perotti - Quattor<strong>di</strong>o (AL)<br />

Franco Piacenza – Torino<br />

Gino Piacenza – Torino<br />

Giulia Piacenza Amerio – Torino<br />

Alfredo Poli – Calliano (AT)<br />

Stu<strong>di</strong>o Poli - Sanremo (IM)<br />

Francesco Porcellana – <strong>Asti</strong><br />

Pontificio Consiglio per la Cultura – Città del Vaticano<br />

Anna Prato Sarzano - Torino<br />

Rodolfo Prosio – <strong>Asti</strong><br />

Carlo Prosperi – Acqui Terme (AL)<br />

Luciana Rabbezzana - Torino<br />

Achille Raimondo – Moncalvo (AT)<br />

don Severino Ramello – Agliano Terme (AT)<br />

Gian Luigi Rapetti Bovio Della Torre – Strevi (AL)<br />

Alice Raviola – <strong>Asti</strong><br />

Carlo Raviola – <strong>Asti</strong><br />

Pierantonia Raviola - Moncalvo (AT)<br />

Giovanni Rebora – Acqui Terme (AL)<br />

Giuseppina Redoglia Sarzano - Moncalvo (AT)<br />

Piera Redoglia – Grazzano Badoglio (AT)<br />

Pia Re Ombra – Casale Monf. (AL)<br />

don Francesco Ricossa – Verrua Savoia (TO)<br />

Alberto Rissone – <strong>Asti</strong><br />

Graziella Riviera - Torino<br />

Luigi Rizzo – Lecce<br />

Mario Andrea Rocco – Castell’Alfero (AT)<br />

Dionigi Roggero – Casale Monf. (AL)<br />

Giovanni Roggero – <strong>Asti</strong><br />

Rubèn Darío Romani Ferreira – Mendoza (Argentina)<br />

Riccardo Romano – Venezia Lido<br />

Giuseppe Rosina – Moncalvo (AT)<br />

Enrica Rossetti Rampi - Alessandria<br />

Antonio Rossi - Torino<br />

Renato Rossi – Moncalvo (AT)<br />

Giuliana Rota - Grana (AT)<br />

Learco San<strong>di</strong> – Milano<br />

Paolo Santoro – Firenze<br />

Raffaele Santoro – Roma<br />

Laura Santoro Ragaini – Milano<br />

Clau<strong>di</strong>o Saporetti – Roma<br />

Mariella Sarzano – Vinchio (AT)<br />

6<br />

Simonetta Satragni Petruzzi - Torino<br />

Silvia Save Ferrari – Fubine (AL)<br />

Romano Scagliola - Neive (CN)<br />

Giovanni Scaiola – Moncalvo (AT)<br />

Massimo Scaglione – Torino<br />

Mariangela Scarsi Barberis – Moncalvo (AT)<br />

Scuola elementare “Ten. Riva” – Montemagno (AT)<br />

Scuola me<strong>di</strong>a statale “G. Capello” – Moncalvo (AT)<br />

“Segusium” - Società <strong>di</strong> ricerche e stu<strong>di</strong> valsusini -<br />

Susa (TO)<br />

Carlo Serra – Moncalvo (AT)<br />

Elisabetta Serra – Torino<br />

Mirella Simoni Locatelli - Piacenza<br />

Società Piemontese <strong>di</strong> Archeologia e Belle Arti – Torino<br />

Fernando Sorisio – <strong>Asti</strong><br />

Roberto Sorisio - <strong>Asti</strong><br />

Sovrintendenza archivistica – Torino<br />

Sovrintendenza ai beni artistici e storici - Torino<br />

Emilio Spallicci – Alessandria<br />

Giuseppe Spina – Treville (AL)<br />

Maria Spinoglio – Moncalvo (AT)<br />

Angela Strona – Moncalvo (AT)<br />

Vincenzo Strona – Moncalvo (AT)<br />

Stu<strong>di</strong>o Poli - Sanremo (IM)<br />

Giorgio Tacchini - Vercelli<br />

Marco Tappa - Moncalvo (AT)<br />

Giuseppe Tar<strong>di</strong>to – Moncalvo (AT)<br />

Mario Testa – Torino<br />

“Tri<strong>di</strong>num” – Società per l’Archeologia, la Storia e le<br />

Belle Arti – Trino (VC)<br />

Pierluigi Truffa – Gabiano (AL)<br />

Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito – Roma<br />

UTEA (Università Terza Età) – <strong>Asti</strong><br />

Francesco Vaglio- Givoletto (TO)<br />

Giuseppe Vaglio – Torino<br />

Anna Varvelli – Castelletto Merli (AL)<br />

Laura Venesio – Moncalvo (AT)<br />

Elena Verrua – Moncalvo (AT)<br />

Alberto Verdelli – Moncalvo (AT)<br />

Sergio Vi<strong>di</strong>nich – Genova<br />

Aldo Vigna - <strong>Asti</strong><br />

Mario Villata - Torino<br />

“Villaviva” – Società culturale – Villanova Monf.<br />

(AL)<br />

Anna Visca Martinotti – Moncalvo (AT)<br />

Luisa Volta – Moncalvo (AT)<br />

Franco Zampicinini – Cocconato (AT)<br />

Giuseppe Zanello – Penango (AT)<br />

Igor Zanzottera – Alessandria<br />

Domenico Zoccola – Lecco<br />

Mario Zonca – Moncalvo (AT)<br />

Carlo Zucchelli - Milano

Arturo Marcheggiano<br />

LA PROTEZIONE DELLE DIMORE STORICHE IN TEMPO DI GUERRA<br />

(seconda parte)<br />

(La prima parte dell’intervento è stata pubblicata<br />

sul n. 11 - luglio 2001)<br />

5. LA SOCIETÀ ITALIANA PER<br />

LA PROTEZIONE DEI BENI<br />

CULTURALI E LA “LEGA”<br />

INTERNAZIONALE DELLE SOCIETA’<br />

NAZIONALI<br />

La Società Italiana per la Protezione dei Beni<br />

Culturali in tempo <strong>di</strong> guerra (SIFPBC) è nata<br />

nel 1996 e, in un certo senso, ha raccolto<br />

l’ere<strong>di</strong>tà in fatto <strong>di</strong> beni culturali dell’Istituto<br />

Internazionale <strong>di</strong> Diritto Umanitario <strong>di</strong> Sanremo<br />

(Commissione beni Culturali retta dal<br />

Prof. Giuseppe Costantino Dragan), che della<br />

SIPBC è socio e mecenate. La Società italiana<br />

ha sede presso l’Istituto e come tutte le altre<br />

Società nazionali ha lo scopo <strong>di</strong> concorrere<br />

alla <strong>di</strong>ffusione della Convenzione del 1954<br />

(e sue successive mo<strong>di</strong>ficazioni, compreso il<br />

Protocollo del 1999) tra gli attori della Convenzione<br />

stessa, cioè le autorità militari e civili<br />

che operino in territorio occupato dalle<br />

Forze Armate italiane, anche se l’Italia spera<br />

<strong>di</strong> non dover mai più gestire un “territorio<br />

occupato”. Il Protocollo del 1999, tra l’altro<br />

non ancora ratificato dall’Italia, ma già applicato<br />

dalle sue Forze Armate in missione <strong>di</strong><br />

pace all’estero, per <strong>di</strong>sposizione del Capo <strong>di</strong><br />

Stato Maggiore della Difesa, consentirebbe<br />

<strong>di</strong> estendere la vali<strong>di</strong>tà della Convenzione<br />

dell’Aja anche ai gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>sastri naturali, che<br />

si presentassero in ogni tempo, dettando le<br />

norme (segnatamente variato l’elenco) dei<br />

beni culturali sotto protezione speciale, i cui<br />

dettati erano farraginosi e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile applicazione<br />

nella precedente stesura della Convenzione.<br />

Vi sono anche altri scopi non esplicitati,<br />

quale quello <strong>di</strong> costituire elemento <strong>di</strong> pressione,<br />

nel caso che l’Italia fosse non completamente<br />

adempiente agli impegni liberamente<br />

assunti in ambito internazionale con la preparazione<br />

delle Forze Armate o nel campo<br />

7<br />

delle pre<strong>di</strong>sposizioni tipiche del tempo <strong>di</strong> pace.<br />

La SIBPC non è una società qualunque, anche<br />

in campo europeo è una società altamente<br />

selezionata, composta <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari universitari<br />

<strong>di</strong> Diritto Internazionale e <strong>di</strong> materie <strong>di</strong>verse,<br />

da tecnici militari <strong>di</strong> Diritto Umanitario,<br />

da Comandanti o membri <strong>di</strong> contingenti<br />

<strong>di</strong> pace che hanno operato all’estero, da <strong>di</strong>ffusori<br />

<strong>di</strong> Diritto Umanitario delle Forze Armate,<br />

della Croce Rossa Italiana e del Sovrano<br />

Militare Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Malta e da consiglieri<br />

giuri<strong>di</strong>ci in materia <strong>di</strong> Diritto Umanitario,<br />

formati secondo i dettati dell’art. 82 del Primo<br />

Protocollo Aggiuntivo <strong>di</strong> Ginevra. È intenzione<br />

della SIPBC <strong>di</strong> dare vita ed impulso<br />

ad una organizzazione che deve nascere <strong>di</strong><br />

“scudo blu” italiano e a questo titolo saranno<br />

presi dei contatti con la Croce Rossa italiana,<br />

<strong>di</strong> cui l’organizzazione relativa alla <strong>di</strong>ffusione<br />

del <strong>di</strong>ritto umanitario, oltre naturalmente a<br />

noi e nell’ignavia delle autorità competenti,<br />

assicura la <strong>di</strong>ffusione della Convenzione del<br />

1954 tra la popolazione civile, e l’ICOM italiana<br />

(il Concilio internazionale dei Musei).<br />

Le altre società mon<strong>di</strong>ali sono tutte europee:<br />

quella svizzera (Società Svizzera per la Protezioni<br />

del Beni Culturali — SSPBC) ha più<br />

<strong>di</strong> trent’anni; quella austriaca (Österreichische<br />

Gesellschaft für Kulturgüterschutz) ha<br />

compiuto recentemente vent’anni; le società<br />

tedesche (due: Germania dell’Ovest, subito<br />

copiata dalla Germania dell’Est, l’una ad impostazione<br />

prevalentemente militare, l’altra<br />

prevalentemente accademica) hanno già più<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni (e quasi un decennio ci è voluto<br />

per la riunificazione: le due società sono oggi<br />

riunite nella Deutsche Gesellschaft für Kulturgutschutz<br />

e. V.). Sono più recenti la società<br />

rumena e la società spagnola e stanno per<br />

nascere una società francese, una greca ed<br />

una portoghese, mentre sembrano interessati<br />

al lavoro comune gli osservatori olandesi,<br />

sloveni e, in genere, dei paesi della<br />

NATO.

Le società nazionali sorelle (hanno anche uno<br />

statuto analogo, mutuato, con le particolarità<br />

nazionali, dalla società svizzera), su iniziativa<br />

comune, a Friburgo nel 1996, hanno dato<br />

vita ad una “Lega Internazionale”, che è ancora<br />

molto giovane per dare dei frutti e che,<br />

risentendo delle <strong>di</strong>verse filosofie e delle <strong>di</strong>verse<br />

delle società nazionali, sta cercando da<br />

una parte <strong>di</strong> dare vita ad un progetto comune<br />

e, dall’altra, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare “consulente”<br />

dell’UNESCO sulla fattibilità delle regole<br />

della guerra come lo era la Commissione Beni<br />

Culturali dell’istituto Internazionale <strong>di</strong> Diritto<br />

Umanitario <strong>di</strong> Sanremo.<br />

6. GLI OBIETTIVI DELLA “LEGA”<br />

Gli obiettivi prioritari della “Lega” sono<br />

quelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere i tutti gli Stati i dettati,<br />

cioè le “regole” della guerra nei conflitti armati<br />

internazionali, <strong>di</strong> applicare possibilmente<br />

tali “regole” nei conflitti interni (conflitti<br />

non internazionali), <strong>di</strong> armonizzare, se possibile,<br />

le politiche nazionali nei confronti della<br />

Convenzione dell’Aja e <strong>di</strong> attuare possibilmente<br />

degli obiettivi comuni e dei progetti<br />

comuni, che siano finanziati se possibile dalla<br />

Comunità Europea, almeno per quei paesi<br />

che ne fanno parte.<br />

Allo stato attuale c’è da notare che la “Lega”<br />

è ancora troppo giovane e che è poco incisiva<br />

anche sul piano internazionale, perché le varie<br />

società nazionali sono <strong>di</strong>versamente sostenute<br />

ed aiutate dagli organi istituzionali <strong>di</strong><br />

ciascuno Stato (Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri, Ministero della Difesa, Ministero<br />

dei Beni Culturali, Ministero della Pubblica<br />

istruzione e dell’Università, Ministero<br />

dell’Interno, organizzazioni <strong>di</strong> protezione civile,<br />

organizzazioni <strong>di</strong> Croce Rossa, ecc.). I<br />

conseguenti progetti comuni presentati risentono<br />

troppo delle <strong>di</strong>verse filosofie delle società<br />

nazionali (prevalentemente civile, accademica<br />

e pacifista quella tedesca; civile e militare<br />

quella austriaca, con una Costituzione<br />

<strong>di</strong> neutralità; prevalentemente militare quelle<br />

italiana e svizzera, pur non essendovi possibilità<br />

<strong>di</strong> un comune finanziamento) anche se<br />

non escludono che si possa arrivare a progetti<br />

8<br />

sostanzialmente identici, presentati da almeno<br />

cinque Nazioni.<br />

In ogni caso sembra che un finanziamento<br />

comunitario debba essere appoggiato ad un<br />

ente della Difesa o a una facoltà universitaria<br />

piuttosto che non ad una società nazionale<br />

per le ovvie <strong>di</strong>verse capacità amministrative<br />

istituzionali.<br />

7. LA POSIZIONE DELLA SOCIETÀ<br />

ITALIANA ED IL PROGETTO<br />

NAZIONALE<br />

La Società italiana intanto constata che la<br />

Convenzione internazionale del 1954 riguarda<br />

essenzialmente la guerra, ed i conflitti internazionali,<br />

che erano il preve<strong>di</strong>bile sviluppo<br />

strategico (quando la strategia riguardava<br />

un mondo essenzialmente bipolare, con i due<br />

blocchi contrapposti, e la grande probabilità<br />

dei conflitti era solo quella dei “conflitti internazionali”).<br />

Il Protocollo 2 dell’Aja del 1999 consentirebbe<br />

<strong>di</strong> allargare ai gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>sastri naturali<br />

l’impiego della Convenzione, ma non è ancora<br />

stato ratificato dai vari paesi, e poi a noi<br />

sembra che sia maggiormente riferibile alle<br />

Forze Armate, che operino in un paese straniero<br />

e amico, o come aliquota <strong>di</strong> un contingente<br />

multinazionale <strong>di</strong> pace, o per concorrere<br />

a dare un aiuto in caso <strong>di</strong> grande catastrofe<br />

naturale, in cui sia chiaro che gli uomini ed i<br />

mezzi del Ministero dell’Interno o della Protezione<br />

Civile o dei bene culturali non abbiano<br />

possibilità <strong>di</strong> farcela da soli.<br />

In pratica si tratta <strong>di</strong> interventi fuori area delle<br />

Forze Armate, o <strong>di</strong> interventi interni, in caso<br />

<strong>di</strong> gravi calamità naturali. In sostanza, si<br />

tratta <strong>di</strong> imballare e trasportare sugli autocarri<br />

militari, da parte <strong>di</strong> una minima aliquota<br />

del contingente o del reparto, specializzata, i<br />

beni culturali lesionati o in parte <strong>di</strong>strutti,<br />

dove i tecnici civili della Soprintendenza li<br />

restaureranno e li sistemeranno definitivamente<br />

dove vorranno, o dove erano o in un<br />

museo.<br />

Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> formare dei tecnici militari<br />

sia per la salvaguar<strong>di</strong>a sul posto (guar<strong>di</strong>a armata),<br />

sia per l’imballaggio ed il trasporto<br />

dei beni culturali là dove <strong>di</strong>ce il comando del

contingente, se si opera all’estero, o dove <strong>di</strong>cono<br />

i tecnici civili del restauro, se si opera<br />

in patria.<br />

Il progetto italiano (in bozza), da eventualmente<br />

stu<strong>di</strong>are in comune con le altre società<br />

analoghe, è stato consegnato al Comandante<br />

della Scuola Sottufficiali <strong>di</strong> Viterbo, e sarebbe<br />

il seguente:<br />

CARATTERISTICHE DEL<br />

PROGETTO: misto (un Ente della Difesa<br />

ed una Università. L’Ente della Difesa darebbe<br />

solo gli input, come nel caso degli armamenti<br />

— caratteristiche tecniche). La<br />

SIPBC sarebbe <strong>di</strong>sposta a collaborare gratuitamente<br />

con la Facoltà universitaria, qualora<br />

non fosse <strong>di</strong>sponibile il docente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale.<br />

SCOPO: formare gli specialisti militari<br />

ai più bassi livelli (Comandanti <strong>di</strong> squadra e<br />

<strong>di</strong> plotone PBC — a livello Brigata, da impiegare<br />

sempre nelle missioni <strong>di</strong> pace — sarebbe<br />

dato in rinforzo al reggimento o battaglione.<br />

Qualora il contingente nazionale fosse<br />

<strong>di</strong> livello inferiore alla Brigata - e nei <strong>di</strong>sastri<br />

o pubbliche gran<strong>di</strong> calamità) per la movimentazione<br />

eventuale — recupero, imballaggio,<br />

carico e scarico, trasporto normale o<br />

sotto protezione - dei Beni Culturali lesionati<br />

dalla guerra o dalle pubbliche gran<strong>di</strong> calamità,<br />

dove sarà in<strong>di</strong>cato dal Comando del contingente<br />

all’estero o dal Ministero dei Beni<br />

Culturali in Italia, per la concentrazione o il<br />

restauro<br />

INTERESSE: interministeriale<br />

PARTECIPANTI: Ufficiali subalterni e<br />

Sottufficiali (destinati a comandare il plotone<br />

e ad assicurare una lunga permanenza nel<br />

grado e nell‘incarico) delle Forze Armate<br />

(Carabinieri, Esercito, Marina, Aeronautica,<br />

Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza).<br />

ENTE PILOTA: Scuola Sottufficiali<br />

dell’Esercito <strong>di</strong> Viterbo (potrebbe tra l’altro<br />

appoggiare e seguire i pochi frequentatori),<br />

che piloterebbe la Facoltà <strong>di</strong> Beni Culturali a<br />

cui darebbe gli input relativi al prodotto finito<br />

che si vuole (Università della Tuscia —<br />

Facoltà <strong>di</strong> Beni Culturali: sarebbe una Facol-<br />

9<br />

tà non sovraffollata, la più antica d’Italia e<br />

sarebbe anche vicina al Centro per i relativi<br />

controlli)<br />

PROGRAMMA: concordato, della durata<br />

sperimentale <strong>di</strong> 1-2 settimane (pari a quella<br />

dei Consiglieri Giuri<strong>di</strong>ci in materia <strong>di</strong> Diritto<br />

Umanitario)<br />

FINANZIAMENTO: nazionale: costerebbe<br />

poco! Dovrebbe essere finanziato in<br />

parte dal Ministero della Difesa in accordo<br />

con il Ministero dei Beni Culturali,<br />

dell’Interno, degli Esteri e della Protezione<br />

Civile.<br />

Rimane da esplorare la possibilità <strong>di</strong> un finanziamento<br />

fisso comunitario (Comunità<br />

Europea).<br />

DURATA: 1-2 settimane. Trattasi <strong>di</strong> un<br />

corso <strong>di</strong> tipo “master” a livello postuniversitario<br />

(frequenza: una volta all’anno<br />

oppure ogni due anni).<br />

NOTE (Per notizia: obiettivi nel campo professionale<br />

del Diritto Umanitario cui tende la<br />

SIPBC:<br />

- avere un solo tipo <strong>di</strong> conflitti (internazionali)<br />

allo scopo <strong>di</strong> avere sempre regole<br />

uguali e sicure da applicare, internazionalizzando<br />

tutti i conflitti intervenendo subito da<br />

parte della Comunità Internazionale, con aliquota<br />

<strong>di</strong> forze minima ed internazionale, secondo<br />

il concetto dell’equa rappresentanza<br />

geografica;<br />

- il soldato non è un leguleio e<br />

l’addestramento deve essere sempre uguale,<br />

senza casi e sottocasi da dover applicare nelle<br />

missioni <strong>di</strong> pace e/o nelle pubbliche calamità,<br />

in Italia ed all’estero;<br />

- avere tribunali internazionali permanenti<br />

e non “ad hoc”, che giu<strong>di</strong>chino tutti i<br />

crimini <strong>di</strong> guerra comunque commessi, compresi<br />

i crimini riguardanti i Beni Culturali.<br />

Il progetto è stato illustrato al Comandante<br />

della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, che<br />

ne avvierà la fase <strong>di</strong> “fattibilità” con la facoltà<br />

<strong>di</strong> beni culturali dell’Università <strong>di</strong> Viterbo.

8. CONCLUSIONI<br />

Serve in guerra, in tutti i tipi <strong>di</strong> conflitto, che<br />

i combattenti contrapposti Siano uomini leali,<br />

colti e <strong>di</strong> buona volontà, come quelli che, durante<br />

la II Guerra Mon<strong>di</strong>ale, salvarono dalla<br />

<strong>di</strong>struzione Parigi o la biblioteca<br />

dell’Abbazia <strong>di</strong> Montecassino. D’altra parte<br />

le regole della guerra devono essere sempre<br />

le stesse, chiare, perché il soldato non è un<br />

leguleio, ma necessita <strong>di</strong> un addestramento il<br />

più possibile uniforme ed uguale a sé stesso,<br />

senza casi e sottocasi.<br />

Mentre per la protezione dei beni culturali<br />

nei conflitti armati internazionali ci sono<br />

chiare norme abbastanza precise (la Convenzione<br />

del 1954 e sue mo<strong>di</strong>fiche), le stesse<br />

mancano o sono vaghe nei conflitti armati<br />

non internazionali, soprattutto per la protezione<br />

speciale o rinforzata. Il guaio è che a<br />

maggior parte dei conflitti che avvengono<br />

oggigiorno sono conflitti armati non internazionali<br />

o interni, per i quali non esistono regole<br />

precise, semplici e fattibili, che possano<br />

essere applicabili da tutti. Per poter applicare<br />

regole uniche, è necessario “internazionalizzare”<br />

tutti i conflitti, non appena questi si<br />

manifestino.<br />

A mio avviso, una strada perché ciò accada,<br />

potrebbe essere quella dell’imme<strong>di</strong>ato intervento<br />

della comunità Internazionale in ogni<br />

tipo <strong>di</strong> conflitto, con forze anche esigue (a<br />

livello <strong>di</strong> plotone o <strong>di</strong> compagnia), purché<br />

multinazionali e rappresentative dei vari Stati.<br />

Se poi per salvaguardare la pace mon<strong>di</strong>ale<br />

interviene, come contingente multinazionale,<br />

un reparto <strong>di</strong> livello battaglione o reggimento<br />

per ciascuna nazione, il contingente stesso<br />

abbia i suoi specializzati per tutelare i beni<br />

culturali, che, come si è già detto, appartengono<br />

non agli Stati ed agli in<strong>di</strong>vidui, ma<br />

all’intera umanità nel suo complesso. Non è<br />

più tollerabile che avvengano le <strong>di</strong>struzioni e<br />

le per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> beni culturali per l’umanità della<br />

II Guerra Mon<strong>di</strong>ale con i bombardamenti a<br />

tappeto o con lo sgancio <strong>di</strong> or<strong>di</strong>gni li <strong>di</strong>struzione<br />

<strong>di</strong> massa come Hiroshima e Nagasaki.<br />

Inoltre, devono sedere dei tribunali internazionali<br />

permanenti per giu<strong>di</strong>care tutti i crimini<br />

<strong>di</strong> guerra (anche quelli contro i beni culturali,<br />

guardati come “vittime <strong>di</strong> guerra”), co-<br />

10<br />

munque e dovunque commessi, con il giusto<br />

rigore, senza ricorrere alla pena <strong>di</strong> morte. Col<br />

terzo millennio sembrano essere finiti i tempi<br />

dei tribunali “ad hoc”, che si creano <strong>di</strong> volta<br />

in volta, a volte e a volte no, secondo i casi, e<br />

che hanno il sapore dell’ingiustizia o dei tribunali<br />

dei vincitori.<br />

Infine, la Comunità Internazionale deve intervenire<br />

sempre, il più presto possibile, e<br />

senza guardare in faccia nessuno, perché cominci<br />

una nuova era, sia per limitare i possibili<br />

danni della guerra, che hanno ripercussioni<br />

notevoli sui beni culturali, specie quando<br />

questi assurgono al valore d’immagine del<br />

nemico, sia per non lasciare incancrenire gli<br />

o<strong>di</strong> tra coloro che si combattono.<br />

Per quanto riguarda le “<strong>di</strong>more storiche”, che<br />

in Italia pullulano, come i resti dei forti <strong>di</strong><br />

Venezia (tutta la città è un insieme <strong>di</strong> “<strong>di</strong>more<br />

storiche” tanto da rendere unica la città al<br />

mondo e da giustificare l’esistenza <strong>di</strong> un comitato<br />

internazionale per la sopravvivenza <strong>di</strong><br />

Venezia) <strong>di</strong>rei che occorre che i proprietari<br />

espongano ben visibile il simbolo fin dal<br />

tempo <strong>di</strong> pace. Poi, per <strong>di</strong>struggere o bombardare<br />

la casa, ci vorrà quanto meno il consenso<br />

<strong>di</strong> un colonnello, cosa <strong>di</strong>fficile, dato<br />

l’elevato grado <strong>di</strong> professionalità o<strong>di</strong>erna,<br />

anche considerando il deterrente che semina<br />

il giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> un tribunale internazionale del<br />

tipo <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> Roma, che sta per entrare in<br />

vigore anche se l’Italia non lo ancora ratificato.<br />

Ma ognuno ha i governanti che si merita,<br />

dato che li eleggono la maggioranza dei popoli;<br />

ed i popoli o aliquota <strong>di</strong> essi sono sempre<br />

più avanti dei loro governanti!

Alessandro Allemano<br />

LA DISGRAZIA DI PERDERE UNA CHIAVE<br />

na delle attività più tipiche della vita<br />

<strong>di</strong> relazione è sempre stata la litigiosità.<br />

Lo testimoniano, a livelli<br />

estremi, i conflitti <strong>di</strong> cui è costellata la storia<br />

dell’umanità, fin dai tempi più remoti, sorti<br />

per cause svariatissime ma sempre caratterizzate<br />

dalla costante conflittualità tra due in<strong>di</strong>vidui,<br />

due gruppi <strong>di</strong> persone, due popoli.<br />

In forme meno eclatanti e tragiche, anche<br />

l’esistenza nei nostri piccoli paesi non è scevra<br />

da casi anche curiosi <strong>di</strong> ricorso all’umana<br />

giustizia in seguito a litigi - per fortuna solo<br />

<strong>di</strong> rado cruenti - sorti per cause che sovente si<br />

rivelano <strong>di</strong> una banalità <strong>di</strong>sarmante.<br />

Nell’archivio storico del Comune <strong>di</strong> Sala<br />

Monferrato, in corso <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no, sono conservati<br />

ad esempio gli atti <strong>di</strong> una causa intentata<br />

nel 1757 da un garzone contro il padrone,<br />

accusato <strong>di</strong> averlo ferito: la ragione scatenante<br />

della lite fu nientemeno che lo smarrimento<br />

<strong>di</strong> una … chiave. 1<br />

U<br />

Leggere le carte ed immaginarsi come si potrebbero<br />

essere svolti i fatti è oggi gradevole<br />

e stimolante, seppure con un pensiero <strong>di</strong> riguardo<br />

al povero Comolo, colpito al capo<br />

dall’irascibile padrone.<br />

Ecco i fatti.<br />

La notizia del reato<br />

Verso le otto <strong>di</strong> sera 2 <strong>di</strong> domenica 20 febbraio<br />

1757 Angelo Maria De Regibus,<br />

1 Il documento <strong>di</strong> cui si tratta è conservato tra gli atti<br />

- interessantissimi - dell’antica Giu<strong>di</strong>catura <strong>di</strong> Sala: è<br />

una filza, composta <strong>di</strong> 14 carte. Sulla prima, che fa da<br />

copertina, si legge: “N. undecimo del triennio. 1757<br />

Fisco della Sala in causa <strong>di</strong> mastro Francesco Comolo<br />

contro mastro Gioanni Mozzone”.<br />

2 Testualmente si afferma che la chiamata avvenne<br />

“circa le ore due della notte”, ma va considerato che<br />

prima della Rivoluzione Francese il tempo veniva misurato<br />

secondo il sistema italiano, secondo cui il giorno<br />

iniziava alle attuali sei <strong>di</strong> sera. Pertanto le due <strong>di</strong><br />

notte corrispondevano alle ore venti contate secondo il<br />

sistema francese poi universalmente adottato.<br />

11<br />

“chirurgo approvato” 3 del luogo <strong>di</strong> Sala, viene<br />

urgentemente chiamato da un tale Filippo<br />

Pastore a recarsi presso la casa <strong>di</strong> suo cugino<br />

Carlo Antonio. Qui, nella stalla, il sanitario<br />

trova un uomo “ferito a parte destra lateralmente,<br />

dalla qual ferita usciva gran quantità<br />

<strong>di</strong> sangue”. Innanzitutto si tenta <strong>di</strong> fermare<br />

l’emorragia, e quin<strong>di</strong> l’in<strong>di</strong>viduo, secondo la<br />

dottrina me<strong>di</strong>ca empirica allora in uso viene<br />

sottoposto ad una bella “cavata <strong>di</strong> sangue”<br />

dal braccio sinistro.<br />

Avendo capito che l’uomo è stato ferito dolosamente,<br />

il De Regibus si affretta a darne<br />

comunicazione all’autorità locale <strong>di</strong> pubblica<br />

sicurezza e <strong>di</strong> giustizia, in persona del vicepodestà<br />

<strong>di</strong> Sala, “nodaro piazzato” Giovanni<br />

Giacomo Raselli, che faceva le veci del podestà<br />

Carlo Corsi, egli pure notaio.<br />

Costui dunque il giorno successivo al fatto<br />

istruisce d’ufficio una causa penale, assistito<br />

dal vice procuratore fiscale Giovanni Battista<br />

Bonello, che rappresenta la pubblica accusa. 4<br />

3 La figura del chirurgo, o cerusico o flebotomo, era<br />

assai <strong>di</strong>ffusa nei paesi nelle epoche in cui la me<strong>di</strong>cina<br />

laureata non era che privilegio <strong>di</strong> pochi. A questo sanitario<br />

empirico, che spesso era il barbiere del luogo,<br />

toccava me<strong>di</strong>care le piccole ferite, eseguire i salassi e<br />

svolgere le pratiche chirurgiche, quando la chirurgia<br />

non era ancora assurta a specialità me<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> alta professionalità.<br />

4 Nell’intestazione della causa si parla <strong>di</strong> “Fisco”: si<br />

intende con questo termine appunto l’ufficio che attualmente<br />

è ricoperto dal Pubblico ministero, il quale<br />

precisamente sostiene la pubblica accusa nelle cause<br />

penali. In maniera analoga va inteso il termine “vice<br />

procuratore fiscale”. Il Podestà era invece il rappresentante<br />

del feudatario locale: altrove poteva assumere<br />

altre denominazione, quali Gius<strong>di</strong>cente, Castellano,<br />

Luogotenente, ed era assistito sovente da un Vicepodestà.<br />

Il Consiglio comunale ogni tre anni proponeva<br />

al feudatario una rosa (detta “rotolo”) <strong>di</strong> tre personaggi<br />

scelti tra i notai e gli avvocati; a sua volta il signore<br />

locale nominava tra questi il proprio rappresentante,<br />

che aveva in particolare l'importante compito <strong>di</strong> amministrare<br />

la giustizia.

L’interrogatorio dell’offeso<br />

Il vicepodestà Raselli trasferisce il proprio<br />

ufficio nella stalla <strong>di</strong> Carlo Antonio Pastore,<br />

nella contrada <strong>di</strong> Borgoratto, dove su <strong>di</strong> un<br />

giaciglio “sopra poca paglia, coperto d’un<br />

lenzuolo” è ancora ricoverato il ferito: costui<br />

porta “un vestito <strong>di</strong> color rossetto sopra, e<br />

berettino in testa”. Preventivamente ammonito<br />

dell’importanza <strong>di</strong> una testimonianza<br />

giurata, l’uomo declina finalmente le proprie<br />

generalità.<br />

“Io mi chiamo per nome Francesco e per cognome<br />

Comolo, figlio <strong>di</strong> Mattheo, del luogo<br />

d’Arcisato 5 , mandamento <strong>di</strong> Milano”.<br />

Si tratta dunque <strong>di</strong> un brianzolo ventunenne,<br />

giunto in Monferrato da sei mesi per svolgere<br />

il mestiere <strong>di</strong> muratore come garzone <strong>di</strong> un<br />

capomastro salese, come si leggerà poco dopo.<br />

Intanto passa ad esporre i fatti accaduti la sera<br />

prima.<br />

Verso l’una <strong>di</strong> notte (le nostre sette pomeri<strong>di</strong>ane)<br />

il Comolo veniva avvertito <strong>di</strong> portarsi<br />

alla casa <strong>di</strong> Giovanni Mozzone, figlio del suo<br />

padrone, capomastro anch’egli <strong>di</strong> nome Giovanni,<br />

al quale avrebbe dovuto portare la<br />

chiave <strong>di</strong> casa. Senonchè sfortunatamente<br />

nel tragitto Francesco perdeva la chiave.<br />

Subito tornava in<strong>di</strong>etro e si procurava un lume<br />

“per poter meglio rinvenirla”, ma, colmo<br />

della malasorte, il lume si era spento e proprio<br />

in quel mentre il giovane veniva aggre<strong>di</strong>to<br />

da uno sconosciuto “nella parte destra<br />

nelle coste”.<br />

“A questo fatto mi posi a gridare aiutto, aiutto<br />

e confessione; a quali grida accorsero da<br />

lì a qualche pocho <strong>di</strong> tempo Filippo Pastore<br />

e Clara pure Pastore, figlia <strong>di</strong> Carl’Antonio<br />

<strong>di</strong> questo luogo, quali vedendomi cossì ferito<br />

e maltrattato, coll’aiuto anche <strong>di</strong> Antonio<br />

Francesco Pastore figlio del sudetto<br />

Carl’Antonio, e <strong>di</strong> Gioanni Massa servo del<br />

sudetto signor chirurgo De Regibus mi condussero<br />

per sua bontà ove <strong>di</strong> presente ancor<br />

mi ritrovo”.<br />

5 Leggasi, più correttamente, Arcisate, paese dell’alta<br />

Valle Ceresio in provincia <strong>di</strong> Varese, quasi ai confini<br />

con quella <strong>di</strong> Como. Nei secoli passati molti erano gli<br />

artigiani e<strong>di</strong>li che dall’Alta Lombar<strong>di</strong>a e dalla Svizzera<br />

italiana emigravano in Piemonte per esercitare il<br />

loro mestiere.<br />

<strong>12</strong><br />

Pur non avendo visto in volto l’aggressore,<br />

Francesco Comolo non esita ad identificarlo<br />

nel figlio del capomastro Giovanni Mozzone.<br />

Da che cosa deriva in lui tanta sicurezza?<br />

Dal fatto che mentre il garzone cercava la<br />

famosa chiave si era sentito apostrofare dal<br />

Mozzone: Eh perché stai tanto tempo a portarmi<br />

la mia chiave ?” Avendogli ribattuto<br />

che l’aveva smarrita e la stava cercando, per<br />

tutta risposta si sentiva <strong>di</strong>re: “Oh stampa<br />

becc: sempre fate cossì” e dopo pochi istanti<br />

seguiva l’aggressione.<br />

Il referto me<strong>di</strong>co<br />

Terminato l’interrogatorio del ferito, il Vicepodestà<br />

dovrebbe passare all’escussione dei<br />

testi.<br />

Prima però il chirurgo De Regibus è pregato<br />

<strong>di</strong> visitare attentamente il giovane muratore<br />

per constatarne le con<strong>di</strong>zioni.<br />

Il suo referto è che la ferita, inferta “a parte<br />

destra, tra la quinta costa vera e falsa”, ha<br />

offeso i muscoli intercostali esterni “con<br />

grande effusione <strong>di</strong> sangue”; la ferita è definita<br />

“pericolosa”, cioè tale da pregiu<strong>di</strong>care la<br />

vita del Comolo. Tuttavia il sanitario, che<br />

precisa <strong>di</strong> avere già curato casi analoghi, si<br />

riserva <strong>di</strong> “dar maggior giu<strong>di</strong>zio in progresso<br />

<strong>di</strong> cura, e salvo anche ogni accidente in contrario<br />

che potesse occorrere nel progresso<br />

della mede[si]ma spezialmente durante li<br />

giorni critici”.

Le testimonianze<br />

Il 24 febbraio, <strong>di</strong>etro citazione fatta dal serviente<br />

comunale Giuseppe Viola, inizia<br />

l’esame dei testimoni.<br />

Tocca per primo a Filippo Pastore, 45 anni,<br />

conta<strong>di</strong>no, analfabeta e possidente per oltre<br />

cento doppie.<br />

Egli racconta che la sera del 20, verso le due<br />

<strong>di</strong> notte, mentre stava in casa del prevosto<br />

Anselmi a <strong>di</strong>scorrere “<strong>di</strong> varie cose”, sentiva<br />

una persona che gridava “Aiutto, oh me, pover<br />

homo”. A queste invocazioni “parte per<br />

curiosità, parte anche per soccorrere, ove<br />

fosse stato <strong>di</strong> bisogno ad ogni accidente che<br />

fosse occorso”, accesa una lanterna, scendeva<br />

in strada e trovava <strong>di</strong>steso per terra il Comolo:<br />

“Avendo io interrogato il mede[si]mo cosa<br />

gli fosse occorso, egli mi rispose che era<br />

stato ferito, ed io gli risposi che ciò non poteva<br />

essere, ma che più tosto lui fosse caduto<br />

e si fosse fatto qualche male”. Finalmente<br />

decideva <strong>di</strong> soccorrerlo con l’aiuto <strong>di</strong> altri parenti<br />

che nel frattempo erano usciti anch’essi<br />

in strada ed il ferito veniva portato prima in<br />

casa <strong>di</strong> Carlo Antonio Pastore e poi, su consiglio<br />

del chirurgo, nella stalla.<br />

Il testimone non ha sospetti sull’identità del<br />

feritore, ma si limita a confermare che la voce<br />

pubblica accusa del fatto il mastro Giovanni<br />

Mozzone: ad ogni buon conto egli non<br />

esterna alcun giu<strong>di</strong>zio su <strong>di</strong> costui “siccome<br />

non ho mai sentito a <strong>di</strong>scorrerne del mede[si]mo<br />

né bene né male”.<br />

Dopo <strong>di</strong> lui viene sentito Giovanni Battista<br />

Massa fu Giacomo Francesco, nativo <strong>di</strong><br />

Mombello. 6<br />

Quella famosa domenica sera egli si trovava<br />

in casa <strong>di</strong> don Antonio Maria De Franciscis<br />

in compagnia del chirurgo De Regibus,<br />

quando giungeva Filippo Pastore a richiedere<br />

l’opera del sanitario. Accompagnatolo a casa<br />

Pastore, qui vedeva il Comolo “sedente sovra<br />

una cadrega”: subito De Regibus tentava <strong>di</strong><br />

fermargli l’emorragia e lo faceva trasportare<br />

nella stalla, incaricando anzi il servitore <strong>di</strong><br />

6 Anche questo teste si <strong>di</strong>chiara illetterato, ha<br />

vent’anni, si trova a Sala da circa un anno ed è a servizio<br />

del chirurgo De Regibus. Possiede <strong>di</strong> proprio il<br />

valore <strong>di</strong> circa <strong>di</strong>eci doppie.<br />

13<br />

andare a casa a prendergli “li ferri, o sian instromenti<br />

<strong>di</strong> chirurgia”.<br />

Ritornato nella stalla, sentiva i presenti <strong>di</strong>re<br />

che il muratore era stato ferito con un coltello<br />

muto dal Mozzone “per causa <strong>di</strong> una chiave”.<br />

Tuttavia, anche da questo testimone il<br />

presunto feritore è definito “un galant’homo”.<br />

Tra quelli che accusavano il Mozzone c’era<br />

Pietro Giacomo Beltrame, che il Vicepodestà<br />

fa citare per il 13 marzo.<br />

Egli, soldato nel Reggimento Nazionale <strong>di</strong><br />

Casale, ha vent’anni, svolge “l’arte <strong>di</strong> ferraro”<br />

7 e possiede sole <strong>di</strong>eci doppie, per <strong>di</strong> più<br />

in comunione con i fratelli.<br />

L’ultima domenica <strong>di</strong> Carnevale, il 20 febbraio<br />

appunto, stava andando a casa De<br />

Franciscis dove si teneva una festa da ballo 8<br />

e cammin facendo u<strong>di</strong>va “una voce lamentevole<br />

<strong>di</strong> un uomo, quale gridava aiutto, confessione”.<br />

Né lui né il suo compare Giovanni<br />

Battista Massa davano peso alle invocazioni<br />

(!) e tiravano dritto per la loro strada. In casa<br />

De Franciscis, dove con balli e musiche si<br />

stava festeggiando la fine del Carnevale, trovava<br />

anche il chirurgo De Regibus “che suonava<br />

in detta conversazione col violino”.<br />

Dopo qualche tempo però il sanitario, “tralasciando<br />

<strong>di</strong> suonare dal violino”, veniva richiesto<br />

<strong>di</strong> andare a casa Pastore per curare<br />

una ferita. Anche il teste “per curiosità” lo<br />

seguiva e vedeva il Comolo nelle con<strong>di</strong>zioni<br />

già descritte. 9<br />

Anche il giovane Beltrame ha sentito <strong>di</strong>re che<br />

il feritore sia il mastro Mozzone, ma stanta a<br />

dar cre<strong>di</strong>to alla voce pubblica, dati i buoni<br />

rapporti esistenti tra i due e <strong>di</strong>chiara<br />

all’interrogante: “Anzi le <strong>di</strong>rò che credo fossero<br />

più tosto amici che inimici prima del<br />

fatto da me sovra deposto, perché li vedevo<br />

sempre a travagliare <strong>di</strong> buona compania da<br />

muratori”.<br />

7 “Ferraro” = “fabbro ferraio”.<br />

8 Il teste, per maggior prudenza, afferma che si recava<br />

colà non per prendere parte attiva al ballo, ma solo<br />

“a titolo <strong>di</strong> conversazione”!<br />

9 Il Comolo era “sedente sovra una cadrega, o scagno,<br />

tutto insangiunato dalla parte destra nel fianco”.

È quin<strong>di</strong> la volta <strong>di</strong> Carlo Bonello, trentasettenne<br />

conta<strong>di</strong>no, nullatenente, il quale <strong>di</strong>chiara<br />

che la sera <strong>di</strong> domenica grassa 20 febbraio<br />

stava cenando con Filippo Pastore in casa del<br />

Parroco, quando “si sentì pocho <strong>di</strong>stante dalla<br />

casa parocchiale una voce d’uomo che<br />

fortemente si lamentava”; mentre il Pastore<br />

scendeva a vedere, egli si rimetteva “<strong>di</strong> nuovo<br />

<strong>di</strong> compania del signor Preposto a tavola<br />

per continuare la cena”, ma ancora una volta<br />

il pranzo doveva interrompersi perché il sacerdote<br />

veniva richiesto <strong>di</strong> confessare il mastro<br />

Francesco “<strong>di</strong>cendo che gli avevano dato”.<br />

Nella stalla dei Pastore trovavano il Comolo<br />

tutto insanguinato: don Anselmi lo invitava a<br />

perdonare il proprio aggressore, che tutti ormai<br />

identificano in Giovanni Mozzone, ma<br />

Francesco Comolo, poco evangelicamente,<br />

gli rispondeva: “Non voglio perdonar minga<br />

minga”.<br />

L’ultima perizia me<strong>di</strong>ca<br />

Si arriva così all’11 maggio, quando si tratta<br />

<strong>di</strong> concludere l’istruttoria e ancora una volta<br />

viene chiesta una perizia al chirurgo De Regibus,<br />

sebbene un po’ in ritardo, “attese le<br />

sue continue occupazioni”. D’altra parte<br />

sembra che il ferito si sia perfettamente ripreso,<br />

dato che “giorni sono si è absentato da<br />

questo luogo”.<br />

Secondo il chirurgo dunque le cose si sareb-<br />

14<br />

bero messe per il meglio, nonostante che il<br />

Comolo “siasi partito da questo luogo senza<br />

mia saputa pria che essa ferita fossesi cicatrizata”.<br />

Le conclusioni<br />

Il 9 luglio 1757 l’Avvocato fiscale <strong>di</strong> Casale,<br />

preso atto <strong>di</strong> quanto emerso dalle indagini,<br />

conclude essere abbastanza provato che il feritore<br />

sia stato Giovanni Mozzone, “risultando<br />

parimenti della causa procedente<br />

dall’avere il ferito perduta la chiave <strong>di</strong> casa<br />

del Mozzone” e <strong>di</strong>chiara la colpevolezza del<br />

mastro da muro.<br />

Sebbene citato a comparire, Giovanni Mozzone<br />

non si fa vivo per <strong>di</strong>scolparsi delle accuse<br />

rivoltegli: una ad una vengono compilate<br />

le tre fe<strong>di</strong> contumaciali previste dall’allora<br />

vigente procedura penale, scadute le quali il<br />

30 ottobre 1757, otto mesi dopo il fatto,<br />

l’inquisito è condannato alla pena pecuniaria<br />

<strong>di</strong> scu<strong>di</strong> due d’oro, oltre all’indennizzo del<br />

ferito e alle spese <strong>di</strong> giustizia.

Corrado Camandone<br />

CALENDARIO D’ARTE<br />

I<br />

l calendario <strong>di</strong>ffuso a Moncalvo nel<br />

2001, pubblicato per iniziativa del<br />

Parroco D. Angelo Francia, ci ha tenuto<br />

compagnia per do<strong>di</strong>ci mesi. Una splen<strong>di</strong>da<br />

tempera del nostro Mario Pavese è stata<br />

da noi vista, contemplata, goduta durante ciascun<br />

mese. È stata come una piccola mostra<br />

d’arte allestita in casa nostra per un anno intero.<br />

Ogni anno comincia a mezzanotte e giustamente<br />

il calendario si presenta con un bellissimo<br />

notturno. Solo un artista può, con tanta<br />

sicurezza, usare blu scuro, violetto e nero per<br />

rappresentare un paese. Ma questo artificio<br />

dà risalto alle luci calde delle finestrine e alle<br />

pennellate <strong>di</strong> luce delle vie illuminate. Il<br />

quadro è ricchissimo <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno: alberi, tetti,<br />

comignoli, finestre, campanili, tutti <strong>di</strong>versi e<br />

rifiniti nei particolari. L’e<strong>di</strong>cola della Madonnina<br />

è come una miniatura. In questa<br />

tempera ci sono quasi tutte le caratteristiche<br />

dell’arte <strong>di</strong> Mario Pavese: <strong>di</strong>segno ricco, preciso,<br />

onesto; capacità <strong>di</strong> creare una precisa<br />

atmosfera in ogni opera, con una tonalità<br />

dominante calda o fredda, e con la rara capacità<br />

<strong>di</strong> rappresentare la luce.<br />

In <strong>gennaio</strong> sono protagoniste quelle due<br />

mantelline nere, agitate dal vento che crea folate<br />

<strong>di</strong> neve ben visibili sull’arco nero. Lo<br />

sfondo è una prospettiva ricca e ar<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> case<br />

allineate a destra e a sinistra, con porte, gra<strong>di</strong>ni<br />

e balconi filettati <strong>di</strong> bianco. Sullo sfondo<br />

la chiesa <strong>di</strong> S. Marco, con il suo arco e il suo<br />

orologio che segna le otto del mattino. I due<br />

uomini affondano il passo nel tappeto <strong>di</strong> neve,<br />

senza rompere il silenzio. Pittura morbida<br />

anche se precisa come una fotografia e che<br />

rappresenta il movimento come in un film.<br />

Febbraio ci presenta la chiesa della Madonna,<br />

che mostra da secoli la sua imponente<br />

bellezza. I suoi mattoni rosati, in un mattino<br />

15<br />

d’inverno, col cielo grigio, non possono cantare<br />

come quando c’è il sole. Sono grigi, scuri,<br />

con gli occhi chiusi, in attesa della grande<br />

luce. Ma questa tonalità bassa permette alla<br />

neve <strong>di</strong> <strong>di</strong>segnare con un filo <strong>di</strong> luce tutti i<br />

particolari della ricca architettura: timpani,<br />

cornicioni, basamenti e i capitelli delle colonne.<br />

Sulla piazzetta, bianca <strong>di</strong> neve, tre bambini in<br />

atteggiamenti vivaci si lanciano palle <strong>di</strong> neve.<br />

Sono il simbolo delle generazioni che come<br />

un fiume passano davanti alle opere d’arte,<br />

che restano, e ancor più davanti ai valori<br />

permanenti che quelle opere rappresentano.<br />

Marzo. La piazza del mercato è un allegro<br />

annuncio <strong>di</strong> primavera. Le tende hanno il colore<br />

delle prime foglie tenere che rispuntano<br />

sugli alberi. Il conta<strong>di</strong>no che lavora tanti<br />

giorni da solo, qui si sente membro della società<br />

a cui può dare e chiedere qualcosa. I<br />

progetti e i calcoli, fatti durante le lunghe serate<br />

d’inverno, qui <strong>di</strong>ventano incontri, proposte,<br />

trattative, affari.<br />

Il giorno <strong>di</strong> mercato che è “a metà strada<br />

tra il lavoro e la festa”, come ha ben detto<br />

Gigi Sarzano, riattiva il meccanismo della<br />

parola, della logica, del tentativo <strong>di</strong> convincere<br />

qualcuno a vendere o comperare qualcosa.<br />

È occasione d’incontro con parenti e amici<br />

e voglia <strong>di</strong> mostrare il bue ingrassato con<br />

mille artifici. È un’accolta <strong>di</strong> cappelli, mantelli,<br />

bastoni, carretti e bancarelle, immersa in<br />

un concerto <strong>di</strong> voci dai mille toni. In alto, a<br />

destra sotto il pennone coi colori del Comune,<br />

un gruppetto <strong>di</strong> gente partecipa forse a un<br />

comizio. Il giorno del mercato è atteso e colora<br />

tutta la settimana.<br />

Aprile è ritratto in un giorno <strong>di</strong> pioggia. La<br />

stra<strong>di</strong>na del Fosso (Via Roma). lucida, riflette<br />

le immagini degli omini, delle donnette,<br />

della carrozza che sale verso S. Francesco. A

sinistra si vedono i campanili della Madonna<br />

e <strong>di</strong> S. Antonio. Le vecchie mura accompagnano<br />

decisamente lo sguardo verso l’alto,<br />

dominato dal campanile della chiesa parrocchiale.<br />

Gli orti in primo piano, con le loro<br />

scalette, le aiuole dei primi ortaggi e la massa<br />

splen<strong>di</strong>da del pesco in fiore, sono come un<br />

immenso tappeto festoso steso ai pie<strong>di</strong> del<br />

paese.<br />

È una decorazione che non può avere nessuna<br />

Via Roma delle gran<strong>di</strong> città. I tetti delle<br />

case sono come un antico mosaico.<br />

Maggio. I bambini giocano alle birille col<br />

naturale impegno dell’età; l’occhio attento e<br />

il <strong>di</strong>to che sta per scattare sono <strong>di</strong> una precisione<br />

vivente. Il compagno con le mani sulle<br />

ginocchia spera e teme qualcosa. Il bambino<br />

appoggiato al lampione, con sguardo furbetto<br />

e maturo, ci guarda come per <strong>di</strong>re: “Anche tu<br />

hai giocato quando avevi la mia età, no?”.<br />

L’altro bambino corre chissà dove.<br />

Il sole inonda <strong>di</strong> luce la piazza; dà alla casa e<br />

al campanile una pennellata chiara, sapientemente<br />

accostata alla grande massa delle<br />

facciate del palazzo e della Sinagoga, ritratte<br />

con un raffinato grigio-violetto e toni trasportati.<br />

Anche nell’ombra si vedono cornicioni,<br />

porte, persiane: artifici <strong>di</strong> un esperto pittorefotografo.<br />

Giugno ci porta la processione del Corpus<br />

Domini, mentre scende dalla Fracia:<br />

è una visione precisa degli anni ‘50. Fanno<br />

tenerezza le Figlie <strong>di</strong> Maria col loro stendardo<br />

in primo piano, le suore ancora “Cappellone”,<br />

il baldacchino, poi lo stendardo del<br />

Comune e il seguito degli uomini. Balconi<br />

con coperte esposte e gente che guarda con<br />

atteggiamento devoto.<br />

È senza dubbio grande qui l’arte <strong>di</strong> rappresentare<br />

l’espressione dei sentimenti con pochissimi<br />

tratti. Protagonisti dell’avvenimento<br />

sono le persone umane, ma protagonisti del<br />

quadro sono i tetti delle vecchie case, le tegole,<br />

<strong>di</strong>segnate una per una, come tante persone,<br />

quelle intere, quelle mezze, con leggere<br />

variazioni <strong>di</strong> tinta, più o meno cotte, più o<br />

meno giovani. Le tegole sono come le mani<br />

che proteggono e tengono al caldo la casa,<br />

nido <strong>di</strong> tutti i sogni, rifugio <strong>di</strong> tutti i segreti,<br />

oggetto del ricordo e della nostalgia.<br />

16<br />

La piena estate è ritratta nel quadro <strong>di</strong> luglio:<br />

campi <strong>di</strong> grano in collina, dopo la mietitura.<br />

Il colore scuro e caldo è quello della buona<br />

terra. Le stoppie gialle ricordano le vigorose<br />

pennellate <strong>di</strong> Van Gogh. La stra<strong>di</strong>na polverosa<br />

ci porta fino al crinale della collina, dove<br />

sta quasi in bilico un carro colino <strong>di</strong> covoni<br />

<strong>di</strong> grano, su cui è seduta una donna con la sua<br />

cappellina. A terra c’è l’uomo col bastone e<br />

tra le ruote del carro si vedono le gambe del<br />

bue che sembrano in movimento.<br />

La piccola <strong>di</strong>mensione del carro mette in risalto<br />

l’immensità del cielo azzurro, su cui<br />

trionfa una enorme nuvola bianca. Luce e calore<br />

nel <strong>di</strong>segno e nelle tinte.<br />

La stra<strong>di</strong>na ci porta su al cascinotto, che veglia<br />

dall’alto su vigneti e campi. È il momento<br />

della vendemmia, tanto attesa e tanto minacciata<br />

da pericoli <strong>di</strong> vario genere. Però,<br />

quando va bene, è il momento più bello per<br />

l’uomo <strong>di</strong> campagna.<br />

Agosto ci presenta una sera d’estate a Moncalvo.<br />

La Fracia, l’antica via me<strong>di</strong>oevale<br />

conduce alla Piazza Garibal<strong>di</strong>. Dopo una<br />

giornata <strong>di</strong> caldo afoso il fresco della sera invoglia<br />

la gente a fare due passi e due chiacchiere.<br />

Anche qui le fortissime tinte dei tetti<br />

sono necessarie per far brillare le luci delle<br />

finestrine e dei lampioni. Le tegole e i comignoli<br />

sono <strong>di</strong>segnati con amore e anche<br />

nell’oscurità si nota la varietà dei loro colori.<br />

Settembre è illustrato con una scena della<br />

vendemmia, avvolta nella luce calda delle<br />

foglie <strong>di</strong> vite che maturano insieme ai grappoli<br />

e si vestono dei colori più allegri:<br />

giallo, arancio, rosso. Caldo il colore del carro,<br />

della bigoncia, della terra. Protagonista, in<br />

primo piano, la “barosa”, con le ruote, i ferri,<br />

i chio<strong>di</strong>, le corde e il timone ben evidenti; poi<br />

la bigoncia vecchia e robusta su cui si china<br />

l’uomo per vuotare la “brenta” colma <strong>di</strong><br />

grappoli maturi. Con una mano si tiene alla<br />

scaletta e con l’altra alza il fondo della brenta,<br />

mentre piega fortemente la schiena; gesto<br />

faticoso ripetuto mille volte da tante generazioni<br />

qui fissato come in un monumento.<br />

Ottobre. Le castagne arrivano anche a Moncalvo.<br />

Una vecchina, una specie <strong>di</strong> befana

anzitempo, prepara le caldarroste su un braciere<br />

all’aperto. Il suo profilo, una se<strong>di</strong>a, un<br />

sacco e un ombrellone spiccano ben <strong>di</strong>segnati<br />

sulla colonna <strong>di</strong> fumo bianco che sale dal<br />

braciere. Sullo sfondo le alte case della piazza,<br />

<strong>di</strong> colore austero, ma schiarito da una<br />

nebbiolina autunnale, che rafforza in modo<br />

misurato la prospettiva aerea, ben nota ai pittori<br />

esperti.<br />

Si nota, a sinistra, l’arco ogivale della casa<br />

più antica <strong>di</strong> Moncalvo. Un comignolo, una<br />

grondaia, una persiana aperta, una mensola<br />

dei fili elettrici ci assicurano dell’assoluta fedeltà<br />

dell’ambientazione. Dolce scenetta <strong>di</strong><br />

paese.<br />

Novembre. Giornate più corte, voglia <strong>di</strong> casa<br />

e <strong>di</strong> tepore: il tutto rappresentato in un caminetto<br />

che è una poesia. Sono prevalenti le tonalità<br />

scure che mettono in risalto le lingue<br />

della fiamma e le “monachine” che salgono<br />

su per la cappa. Sulla mensola del camino<br />

stanno tranquilli e orgogliosi i simboli della<br />

civiltà conta<strong>di</strong>na: le candele per scendere in<br />

cantina, le lettere che sono forse l’unica biblioteca<br />

della casa e l’archivio delle notizie e<br />

degli affetti; macinino, scatola e caffettiera<br />

per il rito quoti<strong>di</strong>ano, la statuetta della Madonna<br />

per confidare in un aiuto dall’alto, il<br />

ferro da stiro per le camicie delle feste e la<br />

sveglia per non perdere tempo—Gli attrezzi<br />

da cucina si fanno belli con i loro riflessi <strong>di</strong><br />

rame.<br />

La legna in basso e lo sportello nero non possono<br />

essere <strong>di</strong>segnati meglio.<br />

17<br />

Questo caminetto, specchio della civiltà conta<strong>di</strong>na<br />

non vale meno dei gran<strong>di</strong> archi <strong>di</strong><br />

trionfo eretti in tante città del mondo.<br />

Dicembre ha il suo momento più bello nella<br />

notte <strong>di</strong> Natale. Uomini e donne spiccano<br />

scuri sulla piazzetta imbiancata dalla neve e<br />

camminano verso S. Francesco, che campeggia<br />

solenne con le finestre illuminate. Dietro<br />

quella porta <strong>di</strong>segnata dalla luce, c’è la bellezza<br />

dell’arte, i documenti della storia, il<br />

profumo dell’incenso, la cattedra della “Parola”,<br />

la pratica dell’esame <strong>di</strong> coscienza, il Pane<br />

dell’anima, lo spazio che accoglie i nati,<br />

gli sposi, i morti. È la magnifica sede <strong>di</strong> una<br />

scuola sempre antica e sempre nuova, aperta<br />

a tutti.<br />

A Natale l’austerità della Legge si addolcisce<br />

nella figura <strong>di</strong> un tenero Bambino che invita<br />

e incoraggia.<br />

Tutto questo viene in mente osservando i<br />

passi, le scarpe, i mantelli che Mario Pavese,<br />

col suo <strong>di</strong>segno magico, ha messo in movimento<br />

verso la luce.<br />

Terminato l’anno 2001, le immagini del calendario<br />

che abbiamo scoperto e amato, devono<br />