Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

la storia<br />

<strong>le</strong> <strong>mura</strong><br />

BREVE STORIA DELLA CIOCIARIA<br />

L’odierna Ciociaria, il cui capoluogo è <strong>Frosinone</strong>, può dirsi discendere<br />

direttamente dal Latium adjectum. Il cuore di questo territorio,<br />

una vallata ampia e quasi infinita, che da Roma giunge fino al<br />

Liri, in ampi tratti fu estremamente ferti<strong>le</strong> e benevola, tanto da<br />

essere contesa aspramente tra Ernici e Volsci, finchè la supremazia<br />

di Roma non prevalse su queste lotte intestine.<br />

Dopo Costantino, il Lazio Meridiona<strong>le</strong> fu diviso in due parti: Campagna,<br />

la zona più interna, e Marittima, la parte costiera fino a Terracina.<br />

Ta<strong>le</strong> rimase nel corso di secoli e molti popoli stranieri si avvicendarono<br />

per cercare di dominarlo. Attualmente, questa provincia<br />

ha un’economia mista, che consta di quattro grandi poli industriali,<br />

di un’agricoltura diffusa in ampie zone pianeggianti, e di un settore<br />

turistico in piena fase di decollo. Una visita in Ciociaria può soddisfare<br />

ampiamente <strong>le</strong> esigenze più svariate, con i suoi parchi archeologici,<br />

che mostrano <strong>le</strong> varie fasi della colonizzazione ernica, volsca e<br />

romana, i suoi borghi medioevali, raccolti entro circuiti <strong>mura</strong>ri turriti,<br />

<strong>le</strong> sue maestose chiese ed abbazie, segno di un forte <strong>le</strong>game spiritua<strong>le</strong>,<br />

presente in questa terra già agli albori del cristianesimo, fino<br />

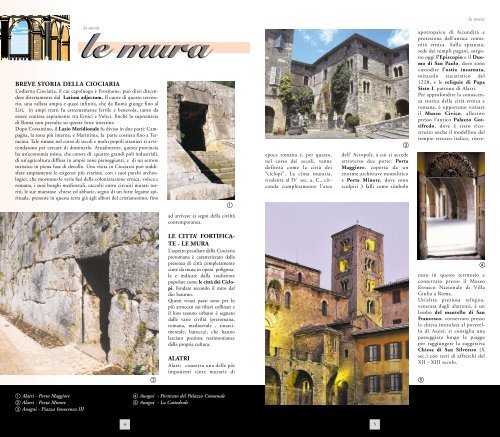

Alatri - Porta Maggiore<br />

Alatri - Porta Minore<br />

Anagni - Piazza Innocenzo III<br />

4<br />

<br />

ad arrivare ai segni della civiltà<br />

contemporanea.<br />

LE CITTA’ FORTIFICA-<br />

TE - LE MURA<br />

L’aspetto peculiare della Ciociaria<br />

preromana è caratterizzato dalla<br />

presenza di città comp<strong>le</strong>tamente<br />

cinte da <strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong><br />

e indicate dalla tradizione<br />

popolare come <strong>le</strong> città dei Ciclopi,<br />

fondate secondo il mito dal<br />

dio Saturno.<br />

Questi vivaci paesi sono per lo<br />

più arroccati sui rilievi collinari e<br />

il loro tessuto urbano è segnato<br />

dal<strong>le</strong> varie civiltà (preromana,<br />

romana, medioeva<strong>le</strong> , rinascimenta<strong>le</strong>,<br />

barocca), che hanno<br />

lasciato preziose testimonianze<br />

della propria cultura.<br />

ALATRI<br />

Alatri conserva una del<strong>le</strong> più<br />

imponenti cinte <strong>mura</strong>rie di<br />

Anagni - Porticato del Palazzo Comuna<strong>le</strong><br />

Anagni - La Cattedra<strong>le</strong><br />

<br />

epoca romana e, per questo,<br />

nel corso dei secoli, venne<br />

definita come la città dei<br />

“ciclopi”. La cinta <strong>mura</strong>ria,<br />

risa<strong>le</strong>nte al IV sec. a. C., circonda<br />

comp<strong>le</strong>tamente l’area<br />

<br />

dell’ Acropoli, a cui si accede<br />

attraverso due porte: Porta<br />

Maggiore, coperta da un<br />

enorme architrave monolitico<br />

e Porta Minore, dove sono<br />

scolpiti 3 falli come simbolo<br />

5<br />

apotropaico di fecondità e<br />

protezione dell’antica comunità<br />

ernica. Sulla spianata,<br />

sede dei templi pagani, sorgono<br />

oggi l’Episcopio e il Duomo<br />

di San Paolo, dove sono<br />

custodite l’ostia incarnata,<br />

miracolo eucaristico del<br />

1228, e <strong>le</strong> reliquie di Papa<br />

Sisto I, patrono di Alatri.<br />

Per approfondire la conoscenza<br />

storica della città ernica e<br />

romana, è opportuno visitare<br />

il Museo Civico, al<strong>le</strong>stito<br />

presso l’antico Palazzo Gottifredo,<br />

dove è stato ricostruito<br />

anche il modellino del<br />

tempio etrusco italico, rinve-<br />

<br />

la storia<br />

<br />

nuto in questo territorio e<br />

conservato presso il Museo<br />

Etrusco Naziona<strong>le</strong> di Villa<br />

Giulia a Roma.<br />

Un’altra preziosa reliquia,<br />

venerata dagli alatrensi, è un<br />

<strong>le</strong>mbo del mantello di San<br />

Francesco, conservato presso<br />

la chiesa intitolata al poverello<br />

di Assisi; si consiglia una<br />

passeggiata lungo <strong>le</strong> piagge<br />

per raggiungere la suggestiva<br />

Chiesa di San Silvestro (X<br />

sec.) con resti di affreschi del<br />

XII - XIII secolo.

ANAGNI<br />

Antica città sacra agli Ernici,<br />

Anagni rivestì sempre un<br />

importante ruolo religioso e<br />

politico.<br />

Durante il periodo ernico, la<br />

città era comp<strong>le</strong>tamente cinta<br />

dal<strong>le</strong> <strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong>,<br />

di cui oggi sono visibili poche<br />

tracce, lungo il versante settentriona<strong>le</strong><br />

dell’antica acropoli,<br />

databili tra il V e IV secolo. In<br />

età romana, questa cinta <strong>mura</strong>ria<br />

fu ampliata fino a comprendere<br />

l’emiciclo degli Arcazzi di<br />

Piscina, probabili terrazzamenti<br />

di una costruzione terma<strong>le</strong><br />

della fine del III / inizio II<br />

secolo a. C., e i resti del<strong>le</strong> Mura<br />

Serviane, dove sul pilastro centra<strong>le</strong><br />

è scolpito un simbolo fallico.<br />

Purtroppo, nel corso dei<br />

mil<strong>le</strong>nni la cinta <strong>mura</strong>ria ha<br />

subito numerosi rimaneggiamenti.<br />

Attualmente l’aspetto più peculiare<br />

dell’abitato di Anagni, città<br />

nata<strong>le</strong> di quattro pontefici,<br />

(Innocenzo III, Gregorio IX,<br />

A<strong>le</strong>ssandro IV, Bonifacio VIII),<br />

è il suo centro storico di aspetto<br />

medioeva<strong>le</strong>. Tra i monumenti,<br />

spicca per importanza artistica<br />

la superba Cattedra<strong>le</strong><br />

romanica di Santa Maria con<br />

la sua cripta affrescata, il duecentesco<br />

Palazzo Papa<strong>le</strong>, teatro<br />

del ce<strong>le</strong>bre “schiaffo di Anagni”,<br />

l’ardita architettura della<br />

Sala della Ragione nel Palazzo<br />

Comuna<strong>le</strong>, espressione massima<br />

del potere civi<strong>le</strong> della comunità<br />

anagnina, costruito tra il 1159 e<br />

il 1163 da Jacopo da Iseo, uno<br />

dei rappresentanti del<strong>le</strong> città<br />

lombarde, venuti a stipulare i<br />

“patti di Anagni” con Papa Adriano<br />

IV, contro l’Imperatore Federico<br />

Barbarossa.<br />

Da ammirare, nella Chiesa di<br />

S. Andrea, il Trittico del Salvatore,<br />

sp<strong>le</strong>ndida opera del XII<br />

secolo di scuola romana. Di<br />

fronte alla chiesa si trova la<br />

Arpino - Arco a sesto acuto<br />

Ferentino - Porta Sanguinaria<br />

famosa casa Barnekow, interessante esempio di casa medioeva<strong>le</strong>,<br />

decorata nell ‘800 con affreschi esoterici dal pittore svedese Barnekow.<br />

Molti sono i monumenti da scoprire in questa sp<strong>le</strong>ndida cittadina,<br />

che va visitata passeggiando nei vicoli, o lungo i viali alberati<br />

alla fine dei quali si aprono grandi piazze, dove si affacciano sp<strong>le</strong>ndidi<br />

edifici antichi, come la chiesa di San Pietro in Vineis, un<br />

monastero di cui si hanno <strong>le</strong> prime notizie già a partire dal XII secolo.<br />

La chiesa romanica conserva ancora il pavimento cosmatesco e<br />

interessanti affreschi del XII e XIV secolo.<br />

ARPINO<br />

Sulla sommità di Arpino, nel quartiere Civitavecchia, troviamo uno dei<br />

monumenti più stupefacenti del periodo pre-romano: l’arco a sesto<br />

acuto, antica porta scea aperta sul<strong>le</strong> <strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong>, costruite<br />

per difendere l’antica Arx. L’arco è costituito da una serie di grandi<br />

Atina - Bifora del Palazzo Duca<strong>le</strong><br />

Atina - Palazzo Duca<strong>le</strong><br />

<br />

massi, disposti ad incastro, senza Tulliano, sede del prestigioso<br />

l’ausilio di malte cementizie. Nel liceo ginnasio, che ogni anno<br />

Medioevo, lungo queste <strong>mura</strong>, ospita la manifestazione del Cer-<br />

vennero aggiunte numerose torri, tamen Ciceronianum Arpinas,<br />

che resero il borgo un importan- gara di traduzione e commento<br />

te punto strategico a difesa del di un brano di Marco Tullio<br />

sottostante nuc<strong>le</strong>o di Arpino. Cicerone, una manifestrazione<br />

Secondo un’antichissima <strong>le</strong>ggen- di risonanza europea, che regida,<br />

qui scelse di vivere Saturno stra la partecipazione di centi-<br />

divinità protettrice dell’agricoltunaia di liceali europei. Una visira.ta<br />

alla bella Chiesa parrocchia-<br />

Ancora resti di <strong>mura</strong> poligonali <strong>le</strong> di S. Miche<strong>le</strong> consente di<br />

s’incontrano sa<strong>le</strong>ndo verso il ammirare i dipinti del pittore<br />

quartiere di Civita Falconara, Giuseppe Cesari, noto come il<br />

sulla cui sommità sorge il castel- Cavalier d’ Arpino, e di imporlo<br />

di Ladislao Durazzo.<br />

tanti esponenti della cultura del<br />

Cuore del paese è l’e<strong>le</strong>gante piaz- barocco romano.<br />

za Municipio, delimitata su tre<br />

lati dal Palazzo Boncompagni, ATINA<br />

attualmente sede del Centro Nell’antichità, Atina venne consi-<br />

Internaziona<strong>le</strong> Umberto derata come l’ultimo centro<br />

Mastroianni, ce<strong>le</strong>bre scultore del difensivo contro il Sannio e, gra-<br />

‘900, dal Convitto Naziona<strong>le</strong> zie al<strong>le</strong> risorse del suo territorio,<br />

<br />

<br />

ricco di limonite, e al coraggio<br />

dei suoi uomini, venne definita<br />

“potens” da Virgilio.<br />

Nel<strong>le</strong> sa<strong>le</strong> del Museo comuna<strong>le</strong>,<br />

è possibi<strong>le</strong> avere una precisa idea<br />

dell’importanza strategica rivestita<br />

da questo paese, circondato da<br />

ruolo di importante centro<br />

amministrativo della Val<strong>le</strong> di<br />

Comino e qui fissarono la loro<br />

dimora i Signori Cantelmo, che<br />

provvidero alla ristrutturazione<br />

del Palazzo Duca<strong>le</strong>, dopo il vio-<br />

<strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong>, e col<strong>le</strong>nto terremoto del 1349. La poslocato<br />

su importanti vie di col<strong>le</strong>sente mo<strong>le</strong> del castello occupa<br />

gamento per il commercio, tra la gran parte di Piazza Saturno, la<br />

Campania e l’Etruria. Anche in cui sobria facciata è ingentilita da<br />

epoca medioeva<strong>le</strong>, Atina rivestì il bel<strong>le</strong> bifore e torri. Al secondo<br />

6 7

piano del Palazzo, si trova un grande mosaico romano a tessere bianche<br />

e nere (II sec. d. C.), raffigurante quattro eroi armati e proveniente<br />

dai resti di una antica domus.<br />

Al<strong>le</strong> spal<strong>le</strong> del castello, si trova la parrocchia<strong>le</strong> dell’Assunta decorata<br />

con te<strong>le</strong> di L. Velpi, che ricordano <strong>le</strong> storie di San Marco gali<strong>le</strong>o, patrono<br />

della città.<br />

FERENTINO<br />

Ferentino è tra <strong>le</strong> città ciociare ad avere il maggior numero di monumenti<br />

ed epigrafi romane. Il nuc<strong>le</strong>o urbano più antico è comp<strong>le</strong>tamente<br />

circondato dal<strong>le</strong> <strong>mura</strong> in opera poligona<strong>le</strong>, sul<strong>le</strong> quali si aprono<br />

numerose porte, di cui la più antica è Porta Sanguinaria, cosi detta perchè,<br />

probabilmente, era l’ultimo passaggio dei nemici di Ferentino, condannati<br />

a morte. Certamente è il terrazzamento dell’ Acropoli il<br />

monumento più imponente e suggestivo di Ferentino. Qui si apre anche<br />

un criptoportico romano, meglio conosciuto come il carcere di S.<br />

Ambrogio, patrono della città, vittima del<strong>le</strong> persecuzioni di Dioc<strong>le</strong>ziano.<br />

Particolarmente bel<strong>le</strong> sono <strong>le</strong> due chiese più grandi del paese, il Duomo<br />

romanico di San Giovanni e la Chiesa gotico cistercense di S. Maria<br />

Maggiore. Nel duomo sono da ammirare il pavimento a mosaico dei<br />

Veroli - Fasti Verulani<br />

Arpino - Statua di Marco Tullio Cicerone<br />

<br />

Cosma, il cero pasqua<strong>le</strong>, la<br />

sedia episcopa<strong>le</strong> del Vassal<strong>le</strong>tto<br />

e uno dei più bei cibori medioevali,<br />

opera di Drudus de Trivio.<br />

Spicca, per la sua e<strong>le</strong>gante linea<br />

architettonica, la Chiesa di Santa<br />

Maria Maggiore, costruita,<br />

all’inizio del XIII secolo, come<br />

grangia alimentare della vicina<br />

Abbazia di Casamari, di cui ne<br />

ripete la semplicità e la purezza<br />

dello sti<strong>le</strong> gotico cistercense.<br />

Poco distante dal centro abitato,<br />

su una collina, si trova il cenobio<br />

ce<strong>le</strong>stiniano, dedicato a S. Antonio,<br />

e per molto tempo, luogo di<br />

sepoltura di papa Ce<strong>le</strong>stino V.<br />

VEROLI<br />

Nella parte più alta della città<br />

di Veroli, a 700 metri di altezza,<br />

si trova la Rocca di S. Leucio,<br />

cinta dal<strong>le</strong> <strong>mura</strong> in opera<br />

poligona<strong>le</strong>, al<strong>le</strong> quali sono<br />

state appoggiate, nel Medioevo,<br />

<strong>mura</strong> e torri, per rafforzare<br />

questa antica fortezza ernica.<br />

Durante il periodo ernico,<br />

Veroli fu una del<strong>le</strong> città a capo<br />

della Lega Ernica, in lotta contro<br />

Roma. Divenuta più tardi<br />

fede<strong>le</strong> al<strong>le</strong>ata dell’Urbe, a<br />

Veroli fu concesso l’onore di<br />

festeggiare <strong>le</strong> stesse festività di<br />

Roma, come è testimoniato<br />

dai Fasti Verulani, frammento<br />

di ca<strong>le</strong>ndario marmoreo<br />

del I sec. d. C., posto nel corti<strong>le</strong><br />

di casa Reali; esso ricorda<br />

<strong>le</strong> festività dei primi tre mesi<br />

dell’anno, i giorni nefasti, i<br />

comiziali, gli intercisi.<br />

La sua ecceziona<strong>le</strong> posizione<br />

strategica la rese, per lungo<br />

tempo, inespugnabi<strong>le</strong> e qui<br />

trovarono prigionia o rifugio,<br />

re, imperatori e papi. E’ in<br />

questo borgo che si trova la<br />

chiesa più antica di<br />

Veroli,dedicata a San Leucio<br />

(XI sec.); <strong>le</strong> sue dimensioni<br />

ridotte e la semplicità dello sti<strong>le</strong><br />

ne fanno uno de tesori di<br />

questa cittadina, ricca di storia,<br />

arte e cultura.<br />

Anagni - Statua di Bonifacio VIII<br />

UOMINI ILLUSTRI<br />

La Ciociaria, come mil<strong>le</strong>nario<br />

ponte geografico tra Roma e<br />

Napoli, ha visto il passaggio e<br />

lo stanziamento di numerose<br />

popolazioni, che hanno segnato<br />

il territorio con opere civili<br />

e religiose, testimonianze<br />

tangibili della loro civiltà.<br />

La vicinanza con questi due<br />

grandi poli ha spesso favorito<br />

la presenza di rinomati artisti,<br />

che hanno lavorato nel<strong>le</strong><br />

numerose chiese, nei monasteri<br />

e presso <strong>le</strong> ricche famiglie di<br />

nobili, spesso imparentate con<br />

imperatori, pontefici e uomini<br />

di cultura.<br />

Certamente non è possibi<strong>le</strong>, in<br />

questa sede, menzionarli tutti<br />

ma è doveroso ricordare alcuni<br />

di questi personaggi ciociari,<br />

che, con la loro opera, hanno<br />

contribuito a scrivere un<br />

significativo capitolo della<br />

storia dell’ umanità.<br />

Dell’antichità ricordiamo<br />

Caio Mario, Marco Tullio<br />

Cicerone, Marco Vipsanio<br />

Agrippa, Pescennio Negro,<br />

Giovena<strong>le</strong>, Saturnino Lucio<br />

Apu<strong>le</strong>io, Marco Attilio<br />

Regolo; del medioevo i papi<br />

frusinati, Silverio ed Ormisda,<br />

i quattro pontefici di Anagni<br />

(Innocenzo III, Gregorio IX,<br />

A<strong>le</strong>ssandro IV, Bonifacio<br />

VIII), San Tommaso d’ Aquino,<br />

il pittore Antonio d’ Alatri<br />

seguace di Genti<strong>le</strong> da<br />

Fabriano; del rinascimento<br />

<strong>le</strong>tterati, poeti e pittori come<br />

Giovanni Sulpicio, il cardina<strong>le</strong><br />

Cesare Baronio, Giuseppe<br />

Cesari, meglio noto<br />

come il Cavalier d’ Arpino,<br />

fino ad arrivare all’età contemporanea<br />

con gli scultori<br />

Ernesto Biondi, Umberto<br />

Mastroianni, Tommaso<br />

Gismondi, il regista Anton<br />

Giulio Bracaglia, gli attori<br />

8 9<br />

<br />

<br />

Vittorio De Sica, Nino Manfredi,<br />

Marcello Mastroianni,<br />

i musicisti Severino Gazzelloni<br />

e Licinio Refice, lo scenografo<br />

Antonio Va<strong>le</strong>nte, il<br />

pittore Carlo Ludovico<br />

Bracaglia.<br />

Vanno, inoltre, ricordati i<br />

numerosi ciociari che, emigrati<br />

all’estero, con la loro tenacia<br />

hanno raggiunto ruoli e<br />

posizioni economiche di ecceziona<strong>le</strong><br />

importanza.<br />

Valga per tutti il nome di<br />

Char<strong>le</strong>s Forte, insignito del<br />

titolo di baronetto d’ Inghilterra<br />

dalla regina Elisabetta.

la storia<br />

<strong>le</strong> abbazie<br />

L’ABBAZIA DI MONTECASSINO<br />

A più di 500 metri di altezza, sovrastante l’antica Casinum, già i<br />

Volsci e, poi, i Romani avevano edificato maestosi templi da dedicare<br />

agli dèi. Sui resti di quegli edifici pagani, Benedetto da Norcia,<br />

nel 529, costruì un piccolo oratorio, destinato a divenire la casa<br />

madre dei benedettini e uno dei massimi centri d’irradiazione cultura<strong>le</strong><br />

d’occidente.<br />

I monaci cassinesi praticarono la medicina, la musica, l’astronomia,<br />

il diritto, <strong>le</strong> scienze filosofiche e tradussero dal latino e dal greco <strong>le</strong><br />

opere dell’antichità; nella biblioteca del monastero si conserva<br />

ancora il placito cassinese, primo documento giuridico scritto in<br />

lingua volgare.<br />

Nonostante <strong>le</strong> quattro rovinose distruzioni subite, Montecassino è<br />

ancora lì “dov’era com’era” come annunciato dall’Abate Ildefonso<br />

Rea. L’abbazia, come la vediamo oggi, è infatti, una perfetta ricostruzione<br />

di com’era, prima che i bombardamenti della seconda<br />

guerra mondia<strong>le</strong> la radessero comp<strong>le</strong>tamente al suolo.<br />

Si entra al monastero superando tre grandi chiostri rinascimentali,<br />

che consentono di raggiungere la Chiesa. Dei tre portali d’ingresso<br />

soltanto quello al centro è origina<strong>le</strong>. Esso è opera bizantina dell’ XI<br />

secolo e riporta incise in <strong>le</strong>ttere ageminate tutte <strong>le</strong> terre possedute<br />

dall’ Abbazia. I due portali laterali, opera del Canonica del 1952,<br />

ricordano alcuni episodi salienti della vita di San Benedetto a Montecassino,<br />

con in basso <strong>le</strong> quattro distruzioni subite dal Monastero<br />

(581-883-1349-1944).<br />

L’austera facciata non lascia presagire la sfarzosa policromia dei<br />

marmi pregiatissimi e degli stucchi dorati, che decorano la Chiesa;<br />

<strong>le</strong> volte un tempo dipinte da Luca Giordano sono state in parte<br />

Cassino - Abbazia di Montecassino<br />

Cassino - Montecassino: Chiostro<br />

10<br />

decorate dagli affreschi del pittore<br />

contemporaneo P. Annigoni,<br />

mentre sugli altari sono state<br />

collocate te<strong>le</strong> del XVII e XVIII<br />

secolo, di scuola napo<strong>le</strong>tana.<br />

Sotto l’altare, una suggestiva<br />

cripta accoglie <strong>le</strong> spoglie di San<br />

Benedetto e di sua sorella Scolastica.<br />

Per approfondire la conoscenza<br />

del ruolo rivestito da Montecassino<br />

nella storia della cultura,<br />

è necessario visitare il<br />

Museo, dove sono raccolti<br />

Veroli - Casamari: Interno dell’Abbazia<br />

Veroli - Casamari: Il Coro<br />

<br />

<br />

e <strong>le</strong> chiese<br />

<br />

codici miniati, pergamene e<br />

testi <strong>le</strong>tterari, che fecero di<br />

Montecassino il faro di civiltà<br />

per molti secoli.<br />

L’ABBAZIA<br />

DI CASAMARI<br />

L’abbazia di Casamari, nel<br />

comune di Veroli, si erge maestosa<br />

sui resti dell’ antico municipio<br />

romano di Cereatae<br />

Marianae dove nacque il ce<strong>le</strong>bre<br />

condottiero romano Caio<br />

Mario.<br />

Distrutto dal<strong>le</strong> invasioni barbariche,<br />

il luogo rimase abbandonato<br />

fino al 1096, quando<br />

quattro monaci benedettini vi<br />

costruirono un primo insediamento,<br />

più tardi ingrandito.<br />

Nel XIII secolo, venne affidato<br />

ai cistercensi, un nuovo ordine<br />

monastico tenuto in grande<br />

considerazione dai pontefici del<br />

tempo. I cistercensi, seguendo<br />

la regola di San Bernardo,<br />

edificarono nel 1203 una grande<br />

e semplice chiesa in sti<strong>le</strong><br />

gotico cistercense, rifiutando<br />

eccessi decorativi e mirando<br />

alla purezza della linea architettonica.<br />

La chiesa, dedicata alla Vergine<br />

Assunta e cointitolata ai Santi<br />

Giovanni e Paolo, fu iniziata<br />

con la benedizione di Innocenzo<br />

III, e consacrata, nel 1217,<br />

da Papa Onorio III. L’interno,<br />

di grande sobrietà, è a tre navate<br />

con abside rettangolare e<br />

transetto con sei cappel<strong>le</strong>; al<br />

centro si trova il grande ciborio<br />

barocco, donato da C<strong>le</strong>mente<br />

XI, nel 1711.<br />

Questo comp<strong>le</strong>sso abbazia<strong>le</strong><br />

rappresenta uno dei pochi<br />

modelli ancora integri dell’organizzazione<br />

spazia<strong>le</strong> prevista<br />

da Bernardo di Chiaraval<strong>le</strong>.<br />

La chiesa, infatti, come corpo<br />

di fabbrica più grande, è posta<br />

a nord per riparare il resto del<br />

11<br />

la storia<br />

convento dal vento di tramontana,<br />

il Chiostro luogo di preghiera,<br />

d’incontro e di passaggio<br />

dei monaci ha bel<strong>le</strong> bifore,<br />

finemente ornate, e consente di<br />

accedere all’Aula del Capitolo,<br />

al Refettorio, ai campi e al<strong>le</strong><br />

officine.<br />

Nel grande comp<strong>le</strong>sso abbazia<strong>le</strong>,<br />

si trovano anche una fornitissima<br />

Biblioteca, un Museo-<br />

Pinacoteca, dove sono custodite<br />

suppel<strong>le</strong>ttili romane, dipinti<br />

di Carassi, Guercino, Sassoferrato,<br />

Serodine, Balbi, Purificato<br />

e Fantuzzi.<br />

LA CERTOSA<br />

DI TRISULTI<br />

Immersa in uno dei paesaggi<br />

montani più belli della Ciociaria,<br />

a 800 metri di altezza, si<br />

trova la Certosa di Trisulti,<br />

sp<strong>le</strong>ndido comp<strong>le</strong>sso monastico<br />

divenuto monumento naziona<strong>le</strong>.<br />

Dopo un primo insediamento<br />

benedettino, durato circa due

secoli e sorto per iniziativa di<br />

San Domenico di Foligno, nel<br />

1204, per vo<strong>le</strong>re di Innocenzo<br />

III, il comp<strong>le</strong>sso monastico fu<br />

affidato ai monaci certosini,<br />

che lo mantennero fino alla<br />

fine della seconda guerra mondia<strong>le</strong>,<br />

quando fu affidato ai<br />

monaci cistercensi.<br />

Si accede al comp<strong>le</strong>sso attraversando<br />

un portone di ingresso,<br />

decorato con un bassorilievo<br />

raffigurante San Bartolomeo,<br />

protettore dei certosini, mentre<br />

nella seconda arcata il pittore<br />

Filippo Balbi dipinse la<br />

Madonna che porge del pane<br />

ad un monaco. Si raggiunge il<br />

piazza<strong>le</strong> principa<strong>le</strong> del monastero,<br />

dove si trovano la facciata<br />

medioeva<strong>le</strong> del Palazzo di<br />

Innocenzo III, che oggi ospita<br />

un’ importante Biblioteca e la<br />

facciata neoclassica della Chiesa<br />

intitolata alla Vergine Assunta,<br />

a San Bartolomeo e a San<br />

Bruno, fondatore dell’ordine certosino.<br />

La Chiesa ad aula è<br />

divisa in due settori da un tramezzo,<br />

sui cui lati si trovano<br />

Col<strong>le</strong>pardo - Trisulti: La Certosa<br />

Col<strong>le</strong>pardo - Trisulti: la Farmacia nella Certosa<br />

due altari che ospitano i corpi di due santi martiri: Bonifacio e<br />

Benedetto; a destra e a sinistra, in alto sul<strong>le</strong> pareti, si trovano bel<strong>le</strong><br />

te<strong>le</strong> di F. Balbi, mentre, in basso, è addossato il coro dei fratelli<br />

conversi, opera di intagliatori locali eseguito alla fine del XVII<br />

secolo.<br />

Superata la porta, che divide lo spazio riservato un tempo ai fratelli<br />

coristi, ammiriamo un coro finemente scolpito, ricco d’intagli<br />

e figure zoomorfe, eseguito dallo scultore Jacobò, alla fine<br />

del XVI secolo.<br />

Le pareti della chiesa sono rivestite da bel<strong>le</strong> te<strong>le</strong> del Balbi e del<br />

Battelli mentre al Caci spetta il grande affresco della volta, che raffigura<br />

la Gloria di Beati e Santi (1683). La fama di questo monastero<br />

è in parte <strong>le</strong>gata alla presenza di una bellissima farmacia<br />

Anagni - Interno della Cattedra<strong>le</strong><br />

Anagni - La Cripta della Cattedra<strong>le</strong><br />

<br />

<br />

<br />

affrescata dal pittore G.<br />

Manco con temi pompeiani e<br />

decorata con artistiche vetrine,<br />

entro <strong>le</strong> quali sono ancora conservati<br />

i recipienti in vetro che<br />

contenevano i medicamenti.<br />

Di fronte si trova un salottino,<br />

decorato da Filippo Balbi, un<br />

tempo adibito a foresteria.<br />

LE CATTEDRALI E<br />

LE CHIESE<br />

“Grande e so<strong>le</strong>nne paese pagano e<br />

cattolico...” così Carducci<br />

descrisse la Ciociaria, una terra,<br />

che, già durante il paganesimo,<br />

fu comp<strong>le</strong>tamente ricoperta di<br />

templi ed intrisa di sacralità.<br />

Sul<strong>le</strong> alture del<strong>le</strong> città più<br />

importanti furono erette <strong>le</strong><br />

Acropoli sacre a Saturno, sul<strong>le</strong><br />

porte del<strong>le</strong> <strong>mura</strong> poligonali, i<br />

simboli fallici furono scolpiti a<br />

protezione della popolazione,<br />

invocando la benevo<strong>le</strong>nza degli<br />

dei, ai quali si chiedeva la fertilità;<br />

nei boschi, presso <strong>le</strong> sorgenti<br />

sacre sul<strong>le</strong> are, si sacrificarono<br />

gli agnelli, in occasione<br />

del “Ver Sacrum”. Quando il<br />

paganesimo cessò di fare proseliti,<br />

la Ciociaria, raggiunta già<br />

da alcuni apostoli e pie donne,<br />

conobbe l’alba di un nuovo<br />

giorno, annunciato presso gli<br />

eremi di montagna e nei protocenobi,<br />

dai quali scaturì la regola<br />

del monachesimo benedettino.<br />

I rilievi del<strong>le</strong> colline “si<br />

vestirono” di nuovi edifici, e,<br />

sui resti dei templi, furono edi-<br />

12 13<br />

ficati <strong>le</strong> più bel<strong>le</strong> Chiese ed<br />

Abbazie di questa terra, che vive<br />

ancora oggi la propria fede con<br />

grande fervore spiritua<strong>le</strong>.<br />

LA CATTEDRALE<br />

DI ANAGNI<br />

Superbo capolavoro di architettura<br />

medioeva<strong>le</strong>, la Cattedra<strong>le</strong><br />

di Anagni è un insieme e<strong>le</strong>gante<br />

ed equilibrato della mescolanza<br />

dello sti<strong>le</strong> romanico campano<br />

con quello lombardo. Sulla<br />

severa facciata principa<strong>le</strong>, in<br />

sti<strong>le</strong> romanico campano, si<br />

aprono tre portali di cui il centra<strong>le</strong><br />

è sormontato da una decorazione<br />

derivata dall’arte classica<br />

con influenze bizantine.<br />

Molto più movimentata è la<br />

facciata posteriore, dove sono<br />

evidenti <strong>le</strong> influenze dello sti<strong>le</strong><br />

romanico lombardo, con <strong>le</strong> tre<br />

bel<strong>le</strong> absidi, sormontate da<br />

una serie di colonnine, che<br />

sostengono piccoli archi, dai<br />

fregi finemente decorati.<br />

Comp<strong>le</strong>tamente staccato dal<br />

corpo della chiesa, è il massiccio<br />

campani<strong>le</strong> con cinque ordini<br />

di aperture a monofore,

ifore e trifore.<br />

Di grande rilievo è l’interno<br />

della chiesa, abbellito, nel XIII<br />

secolo, con un pavimento a<br />

mosaico policromo, opera dei<br />

Cosma, e la zona del transetto,<br />

dove si trovano la bella iconostasi,<br />

la sedia episcopa<strong>le</strong> e il<br />

cero pasqua<strong>le</strong> realizzati dal<br />

<br />

Veroli - Basilica di S. M. Salome:<br />

La Scala Santa<br />

Veroli - Basilica di Santa Maria Salome<br />

Vassal<strong>le</strong>tto.<br />

Sulla navata latera<strong>le</strong> destra, in corrispondenza del transetto, si trova<br />

l’ingresso alla Cripta, vero tesoro di questa chiesa. Per la qualità pittorica<br />

e la comp<strong>le</strong>ssità dei temi affrescati su queste pareti, essa è<br />

considerata uno dei più importanti cicli pittorici d’arte medioeva<strong>le</strong>.<br />

Sempre lungo la navata destra, si trova anche l’ingresso al Lapidario<br />

e al Museo del Tesoro, che raccoglie paramenti sacri e oggetti<br />

d’uso liturgico, del XII-XV secolo.<br />

LA BASILICA DI SANTA MARIA SALOME<br />

DI VEROLI<br />

Questa Basilica, dedicata a Santa Salome, patrona e protettrice di<br />

Veroli, fu costruita nel 1209 quando, secondo <strong>le</strong> cronache medioevali,<br />

furono ritrovati i resti della pia donna, testimone del Calvario<br />

di Cristo.<br />

Sebbene vio<strong>le</strong>nti terremoti distrussero in parte il primo oratorio<br />

medioeva<strong>le</strong>, i verolani non cessarono di venerare la Santa e non<br />

rinunciarono mai a ricostruire il suo tempio.<br />

La Chiesa, come la vediamo oggi, è frutto dei lavori di ristrutturazione,<br />

compiuti nel 1700 su richiesta dei vescovi de’ Zaulis e Tartagni.<br />

L’interno, a tre navate, è ricco di bel<strong>le</strong> te<strong>le</strong> e affreschi attribuiti al<br />

Cavalier d’ Arpino, a F. Solimena, G. Passeri e G. Brandi, noti<br />

esponenti della pittura manierista e barocca. Poche ma interessanti<br />

sono <strong>le</strong> tracce della primitiva chiesa medioeva<strong>le</strong>: si notino gli affreschi<br />

del XIII- XV secolo, sulla parete del transetto a sinistra e<br />

nell’oratorio sottostante, con l’ingresso dalla navata di destra.<br />

Alatri - S. Maria Maggiore<br />

<br />

Particolarmente e<strong>le</strong>gante la<br />

Confessione, dove sono custoditi<br />

i resti di Santa Salome, che<br />

lasciò a Veroli un frammento<br />

della Croce di Cristo, <strong>mura</strong>to<br />

nel dodicesimo gradino della<br />

Scala Santa, situata nella<br />

seconda cappella a destra, dove<br />

si può lucrare l’indulgenza p<strong>le</strong>naria,<br />

seguendo <strong>le</strong> indicazioni<br />

dettate da Benedetto XIV, nel<br />

1751, e scritte sulla lapide a<br />

destra della scala.<br />

LA CHIESA DI SANTA<br />

MARIA MAGGIORE<br />

DI ALATRI<br />

Santa Maria Maggiore di Alatri,<br />

con la sua e<strong>le</strong>gante facciata, contribuisce<br />

ad abbellire l’omonima<br />

piazza cittadina, dove anticamente<br />

si trovavano edifici di culto<br />

pagano. Sulla facciata a capanna<br />

è inserito, come un prezioso<br />

mer<strong>le</strong>tto, un grande rosone trilobato<br />

che consente d’illuminare<br />

l’interno altrimenti troppo buio.<br />

Sulla sommità della navata<br />

destra, si appoggia il bel campani<strong>le</strong><br />

merlato. L’interno della<br />

chiesa presenta il duplice aspetto<br />

romanico e gotico, frutto della<br />

ricostruzione avvenuta dopo<br />

che, nel 1350, un vio<strong>le</strong>nto terremoto<br />

distrusse in parte la chiesa.<br />

Preziose opere d’epoca mediova<strong>le</strong><br />

sono custodite nella prima<br />

cappella di sinistra. Si tratta del<br />

gruppo ligneo della Madonna di<br />

Costantinopoli (XII sec.),<br />

capolavoro d’arte romanica,<br />

chiuso un tempo entro due pannelli<br />

laterali, dove sono scolpite<br />

<strong>le</strong> scene della vita di Maria e di<br />

Cristo, mentre il Trittico del<br />

Salvatore, sulla parete destra, è<br />

opera autografa del pittore Antonio<br />

d’ Alatri (XV sec), seguace<br />

di Genti<strong>le</strong> da Fabriano.<br />

Sull’altare, si trova il fonte battesima<strong>le</strong>,<br />

la cui vasca è sorretta<br />

da tre talamoni (XIII sec.), che<br />

esprimono gesti enigmatici; si fa<br />

notare, per la sua raffinata deco-<br />

razione e per l’ equilibrato senso<br />

architettonico, il piccolo tabernacolo<br />

rinascimenta<strong>le</strong> (parete<br />

latera<strong>le</strong> della navata destra), scolpito<br />

evidentemente da un artista<br />

dalla grande capacità tecnica.<br />

LA CATTEDRALE DI<br />

SAN DOMENICO<br />

DI SORA<br />

L’Abbazia di San Domenico è<br />

ubicata alla periferia di Sora,<br />

quasi sul<strong>le</strong> sponde del fiume<br />

Fibreno, affluente del Liri, e fu<br />

eretta, nel 1011, sui resti della<br />

villa agreste della famiglia di<br />

Cicerone.<br />

Il suo aspetto attua<strong>le</strong> lo si deve<br />

ai lavori di restauro, compiuti<br />

14 15<br />

<br />

dopo che un vio<strong>le</strong>nto terremoto,<br />

nel 1915, distrusse gran<br />

parte dell’edificio.<br />

L’interno della chiesa è a tre<br />

navate, con transetto rialzato,<br />

per lasciare spazio alla cripta<br />

sottostante, che rappresenta<br />

l’ambiente più suggestivo di<br />

questo edificio. Essa è del tipo<br />

“ad oratorio” ed è costituita da<br />

materia<strong>le</strong> di spoglio, coperta<br />

con volte a crociera.<br />

Lo spazio è ripartito in tre<br />

navate da 16 colonne, tutte<br />

disuguali e provenienti da edifici<br />

pagani. Nell’abside maggiore,<br />

è posto l’altare in marmo<br />

(dono di C<strong>le</strong>mente XI,<br />

1706), dove si trovano <strong>le</strong> spoglie<br />

di San Domenico di Foli-

gno, morto nel 1031, in età<br />

avanzata, dopo aver fondato<br />

importanti monasteri benedettini<br />

in Ciociaria. Sul lato sinistro<br />

della Chiesa, si nota il prospetto<br />

anteriore di un monumento<br />

funebre ad opera<br />

quadrata (I sec. a. C.) dove è<br />

posta una lapide, che ricorda la<br />

nascita in questo luogo del<br />

famoso oratore romano M. T.<br />

Cicerone.<br />

Anche sui fianchi esterni della<br />

chiesa, si trovano numerosi<br />

bassorilievi di monumenti<br />

funerari di condottieri romani,<br />

risa<strong>le</strong>nti al I sec. a. C.<br />

CHIESA SANTUARIO DI<br />

S. MARIA DEL PIANO<br />

DI AUSONIA<br />

Incerta è la data della prima<br />

costruzione di questa Chiesa, di<br />

cui <strong>le</strong> tracce più antiche sono rap-<br />

Sora - Cattedra<strong>le</strong> di San Domenico<br />

Ausonia - Santuario di S. Maria del Piano<br />

presentate dal ciclo di affreschi<br />

della cripta.<br />

La Chiesa, molto danneggiata dai<br />

bombardamenti della seconda<br />

guerra mondia<strong>le</strong>, è in sti<strong>le</strong> barocco<br />

nel primo tratto, fino al pre-<br />

<br />

<br />

sbiterio, e in sti<strong>le</strong> medioeva<strong>le</strong>.<br />

Di grande pregio, è il pavimento<br />

che un tempo decorava l’altare<br />

maggiore e oggi collocato in<br />

sacrestia: esso è uno sp<strong>le</strong>ndido<br />

esempio di maiolica napo<strong>le</strong>tana<br />

del 1700.<br />

Da una stretta scalinata, si accede<br />

alla cripta romanico bizantina<br />

del X secolo, divisa in un<br />

ambulacro comunicante con tre<br />

cappel<strong>le</strong>, dove si trova un suggestivo<br />

ciclo di affreschi, che narrano<br />

la vita e la storia di S.<br />

Remicarda.<br />

IL SANTUARIO DELLA<br />

MADONNA DI CAN-<br />

NETO DI SETTEFRATI<br />

Il Santuario della Madonna di<br />

Canneto rappresenta una del<strong>le</strong><br />

mète di pel<strong>le</strong>grinaggio più<br />

importanti per i fedeli che, dal<br />

Lazio, dall’Abruzzo e dal Molise,<br />

nei giorni compresi tra il 18<br />

e il 22 agosto, vengono numerosi<br />

a rendere omaggio alla<br />

Madonna Nera, custodita nella<br />

Chiesa. Il Santuario, di origine<br />

medieva<strong>le</strong> (sec. XII), sorge nel<br />

cuore dell’omonima val<strong>le</strong>, sui<br />

resti di un tempio pagano dedicato<br />

alla dea Mefiti, dove i<br />

pastori rinnovavano il loro patto<br />

di fratellanza. E’ situato nel<br />

territorio del comune di Sette-<br />

Aquino - Chiesa di Santa Maria della Libera<br />

frati, incastonato nel cuore del<br />

versante lazia<strong>le</strong> del Parco<br />

Naziona<strong>le</strong> d’Abruzzo e del<br />

Molise, da dove si gode un<br />

meraviglioso panorama su una<br />

del<strong>le</strong> più suggestive e caratteristiche<br />

zone della Ciociaria, la<br />

Val<strong>le</strong> di Comino.<br />

LA CHIESA DI SANTA<br />

MARIA DELLA LIBERA<br />

DI AQUINO<br />

La chiesa venne edificata nel<br />

1125, per vo<strong>le</strong>re di due nobildonne,<br />

Oddolina e Maria, raffigurate<br />

nel mosaico sul porta<strong>le</strong><br />

d’ingresso della chiesa. Il nome<br />

<strong>le</strong> deriva dall’aver preso il posto<br />

del tempio pagano, dedicato ad<br />

Erco<strong>le</strong> liberatore, di cui sono<br />

stati usati molti frammenti. La<br />

facciata, molto austera, è preceduta<br />

da un portico a tre arcate;<br />

da notare sull’ultimo gradino<br />

della ripida scalinata, <strong>le</strong> tabulae<br />

lusorie, una sorta di dama<br />

per il gioco del<strong>le</strong> pedine, molto<br />

in voga tra i romani. L’interno,<br />

di austera semplicità, è a tre<br />

navate ed è coperto da un grande<br />

soffitto a capriate.<br />

Sul lato sinistro della chiesa,<br />

si trova l’arco trionfa<strong>le</strong> di<br />

Marcantonio, con colonne<br />

binate e capitelli corinzi. Esso<br />

è una del<strong>le</strong> tante testimonianze<br />

d’epoca romana, rinvenute<br />

su questo territorio un tempo<br />

attraversato dall’antica Via Latina,<br />

di cui resta ancora visibi<strong>le</strong> un<br />

tratto di basolato strada<strong>le</strong>.<br />

LA CHIESA<br />

DI SAN NICOLA<br />

DI CASTRO DEI VOLSCI<br />

Al<strong>le</strong> porte del borgo medioeva<strong>le</strong><br />

di Castro dei Volsci, si trova<br />

questa Chiesa di grande semplicità<br />

architettonica, decorata<br />

da affreschi di scuola benedettina,<br />

raffiguranti scene<br />

dell’Antico e Nuovo Testamen-<br />

16 17<br />

<br />

to, disposte lungo <strong>le</strong> due pareti<br />

principali, e alcune figure<br />

isolate di Santi. Si consiglia<br />

una passeggiata nei vicoli del<br />

paese, nel cui Belvedere si erge<br />

il Monumento alla mamma<br />

Ciociara.<br />

LA CHIESA DI<br />

S. ANTONINO DI POFI<br />

La Chiesa è dedicata a S.<br />

Antonino martire che, in questo<br />

luogo, fece scaturire una<br />

sorgente d’acqua. La facciata,<br />

molto semplice, è affiancata da<br />

una torre campanaria.<br />

Le modeste dimensioni e la<br />

semplicità della linea architettonica<br />

non lasciano presagire la<br />

presenza dello sp<strong>le</strong>ndido<br />

affresco raffigurante il Giudizio<br />

Universa<strong>le</strong>, di scuola<br />

umbro lazia<strong>le</strong> (XV secolo), che<br />

orna la controfacciata della<br />

parete d’ingresso.

la storia<br />

i borghi<br />

Numerosi paesi, in Ciociaria, sono arroccati sui rilievi collinari, <strong>le</strong><br />

cui alture sono occupate da un castello, una rocca, o una torre.<br />

Questo fenomeno, si originò in seguito al<strong>le</strong> “lotte per <strong>le</strong> investiture<br />

papali”, quando <strong>le</strong> famiglie aristocratiche, direttamente impegnate<br />

nel<strong>le</strong> e<strong>le</strong>zioni del pontefice, predisposero la feudalizzazione del territorio,<br />

attraverso una capillare organizzazione militare, per la difesa<br />

o il contrattacco.<br />

I primi castelli, perciò, erano per lo più costruzioni fondate in posizioni<br />

scarsamente accessibili, realizzati con materia<strong>le</strong> rinvenuto sul<br />

posto, e, soprattutto, situati presso i tracciati di importanti vie consolari,<br />

per raggiungere rapidamente Roma o Napoli nei momenti di<br />

bisogno.<br />

Tra <strong>le</strong> <strong>mura</strong> di questi castelli di Ciociaria, spesso spartani, ma<br />

non privi di fascino, è possibi<strong>le</strong> rievocare i nomi e <strong>le</strong> storie di<br />

famosi personaggi come Federico II di Svevia, in lotta contro<br />

il potere papa<strong>le</strong>, Ce<strong>le</strong>stino V, morto prigioniero a Fumone, o<br />

l’affascinante poetessa Vittoria Colonna, amica epistolare di<br />

Michelangelo Buonarroti e sua musa ispiratrice. Intorno a<br />

queste fortezze militari, ben presto si raccolse la comunità, che<br />

chiedeva protezione al “signore”, costruendo così, degli sp<strong>le</strong>ndidi<br />

borghi medioevali, ancora oggi intatti e ricchi di storia,<br />

arte e cultura.<br />

Vico nel Lazio - Cinta Muraria<br />

Aquino - Torre del Castello<br />

18<br />

Bovil<strong>le</strong> Ernica - Le Mura<br />

<br />

In questa sede, vi proponiamo<br />

i più rappresentivi, nella speranza<br />

così di sol<strong>le</strong>ticare la<br />

curiosità del turista facendogli<br />

scoprire una terra tanto interessante,<br />

generosa ed ospita<strong>le</strong>.<br />

LA ROCCA MEDIOE-<br />

VALE E IL PALAZZO<br />

DUCALE DI ALVITO<br />

Sulla sommità di Monte Morrone,<br />

sorge la Rocca di Alvito<br />

e il suo borgo medioeva<strong>le</strong>, circondato<br />

da <strong>mura</strong> rinforzate da<br />

possenti torri cilindriche.<br />

Questa bella cittadina fu<br />

governata dai benedettini, nel<br />

X secolo, dai Conti d’ Aquino,<br />

nel Medioevo, e, successivamente,<br />

dai Gallio, ai quali si<br />

deve la trasformazione e l’ab-<br />

medioevali ed i castelli<br />

bellimento del Palazzo Duca<strong>le</strong>,<br />

attualmente adibito a sede<br />

municipa<strong>le</strong>.<br />

Si accede al piano nobi<strong>le</strong>,<br />

attraversando un atrio monumenta<strong>le</strong><br />

e sa<strong>le</strong>ndo un’imponente<br />

scalinata, per visitare: il<br />

ce<strong>le</strong>bre Teatrino di corte,<br />

decorato con affreschi e stucchi<br />

e recentemente restaurato,<br />

la Camera del Duca, la Sala<br />

del Consiglio, dove sono conservate<br />

bel<strong>le</strong> te<strong>le</strong> ed affreschi<br />

di scuola napo<strong>le</strong>tana del XVIII<br />

secolo.<br />

Tra <strong>le</strong> numerose testiomonianze<br />

artistiche, merita una visita la<br />

Chiesa di San Simeone Profeta,<br />

abbellita da te<strong>le</strong> ed affreschi<br />

barocchi, realizzati da allievi di<br />

Luca Giordano e M. Stanzione.<br />

IL CASTELLO<br />

DI AQUINO<br />

Dopo <strong>le</strong> distruzioni ad opera<br />

dei Barbari, la comunità di<br />

Aquino iniziò la costruzione<br />

di un Castello, affiancato da<br />

torri per la difesa della città.<br />

Il Castello, dedicato alla S.<br />

Croce, era detto Castello<br />

Pretorio perchè vi si amministrava<br />

la giustizia. Esso fu la<br />

residenza della famiglia d’ Aquino,<br />

alla qua<strong>le</strong> apparteneva San<br />

Tommaso. Grazie a recenti<br />

restauri, ciò che resta di esso<br />

è tornato a mostrare <strong>le</strong> sue<br />

bifore e l’imponente torre<br />

romboida<strong>le</strong>, che si affaccia sul<br />

“vallone d’ Aquino”, dove un<br />

tempo si trovava un lago prosciugato<br />

nel XVI secolo.<br />

19<br />

<br />

la storia<br />

<br />

BOVILLE ERNICA<br />

Bovil<strong>le</strong> Ernica è uno dei centri<br />

maggiormente fortificati della<br />

Ciociaria con <strong>le</strong> sue tre cinte<br />

di <strong>mura</strong> e <strong>le</strong> 18 torri, costruite<br />

per respingere <strong>le</strong> invasioni<br />

degli eserciti stranieri. Il borgo<br />

è caratterizzato da pregevoli<br />

chiese ed e<strong>le</strong>ganti palazzi rinascimentali<br />

e barocchi, che<br />

riecheggiano la fierezza di questa<br />

antica roccaforte. In particolare,<br />

la chiesa di San Pietro<br />

Ispano può essere considerata<br />

un vero e proprio scrigno, ricco<br />

di preziose opere d’arte<br />

come il Sarcofago pa<strong>le</strong>ocristiano<br />

del IV sec. d.C., raffigurante<br />

scene del Vecchio e<br />

Nuovo Testamento, la Croce<br />

in porfido un tempo esposta<br />

all’ingresso di San Pietro in<br />

Vaticano per essere baciata in

occasione dell’anno giubilare,<br />

la Madonna con il Bambino<br />

dello scultore rinascimenta<strong>le</strong><br />

Sansovino; meritevo<strong>le</strong> di particolare<br />

attenzione è l’angelo<br />

a mosaico, che ornava la<br />

Navicella in San Pietro, attribuito<br />

a Giotto e salvato da<br />

Monsignor Simoncelli dalla<br />

distruzione del<strong>le</strong> opere<br />

medioevali, operata durante i<br />

lavori di rinnovamento della<br />

basilica vaticana.<br />

Altrettanto interessante è la<br />

visita della parrocchia<strong>le</strong> di<br />

Sant’Angelo, con i suoi interni<br />

affrescati e la presenza di<br />

un dipinto attribuito al Cavalier<br />

d’Arpino.<br />

Passeggiando all’interno del<strong>le</strong><br />

strette viuzze, lungo i vicoli<br />

della cittadella, non può sfuggire<br />

l’imponenza del Palazzo<br />

Filonardi, la cui facciata è<br />

abbellita con un ampio porta<strong>le</strong><br />

del Vignola, di Palazzo Vizzardelli,<br />

Palazzo De Angelis<br />

e del Convento di San Francesco.<br />

IL CASTELLO<br />

DI FUMONE<br />

Entrando a Fumone e superata<br />

Fumone - Il Borgo<br />

Fumone - Interni del Castello<br />

<br />

la Porta, che dà accesso alla cittadina-castello,<br />

si ha la sensazione<br />

di aver lasciato al<strong>le</strong> spal<strong>le</strong><br />

il mondo e di essere improvvisamente<br />

tornati indietro nel<br />

tempo, fino al Medio Evo,<br />

quando questo borgo, dalla<br />

posizione inespugnabi<strong>le</strong>, venne<br />

usato come prigione di Stato.<br />

Proprio a causa della sua particolare<br />

posizione, Fumone ricoprì,<br />

nei secoli, il ruolo di<br />

“antenna d’avvistamento”, tanto<br />

che, con i suoi segnali di<br />

fumo, al<strong>le</strong>rtava Roma di possi-<br />

bili incursioni di nemici. Tutto<br />

l’abitato urbano del paese è,<br />

dunque, sorto, con funzione<br />

difensiva, e <strong>le</strong> case medioevali<br />

ruotano intorno al castellofortezza,<br />

trasformato nel 1500<br />

dal cardina<strong>le</strong> Longhi in residenza<br />

gentilizia. Attualmente il<br />

castello, ancora di proprietà<br />

della famiglia Longhi, è mèta di<br />

visitatori di tutto il mondo,<br />

affascinati dalla tragica storia di<br />

Papa Ce<strong>le</strong>stino V, morto qui<br />

prigioniero nel 1296, per vo<strong>le</strong>re<br />

del suo riva<strong>le</strong> Bonifacio VIII.<br />

All’interno, si trovano preziose<br />

opere d’arte, la cappella dedicata<br />

a Ce<strong>le</strong>stino V, dove sono<br />

custodite numerose reliquie di<br />

Santi, e un panoramico giardino<br />

pensi<strong>le</strong>, che, per la sua<br />

estensione (3500 mq), è il più<br />

grande d’ Europa, posto ad un<br />

altezza di 800 metri.<br />

IL CASTELLO<br />

DI ISOLA DEL LIRI<br />

La mo<strong>le</strong> di questo castello<br />

domina l’abitato di Isola del<br />

Liri, ed è inserito in una<br />

sp<strong>le</strong>ndida cornice paesaggistica,<br />

essendo circondato da<br />

un’ampio parco, dove scorre<br />

il Fiume Liri, che qui compie<br />

un salto di 29 metri,<br />

dando vita ad una suggesti-<br />

<br />

Isola del Liri - Il Castello Boncompagni Viscogliosi<br />

M. S. G. Campano -Veduta notturna del Castello<br />

<br />

va cascata nel centro del<br />

paese. Più volte rimaneggiato<br />

nel corso dei secoli, il<br />

castello oggi della famiglia<br />

Viscogliosi, ha bel<strong>le</strong> sa<strong>le</strong> di<br />

rappresentanza, affrescate nel<br />

XVII secolo, ma attualmente<br />

non è visitabi<strong>le</strong>.<br />

IL CASTELLO DUCALE<br />

DI MONTE SAN<br />

GIOVANNI CAMPANO<br />

Il centro storico di Monte San<br />

Giovanni Campano conserva<br />

angoli suggestivi, che riecheg-<br />

giano secoli di civiltà, di distruzioni<br />

e di ricostruzioni. Data l’area<br />

abbastanza circoscritta, si<br />

può godere della sua bel<strong>le</strong>zza<br />

con un solo colpo d’occhio. Il<br />

Palazzetto Rinascimenta<strong>le</strong>,<br />

con il suo porta<strong>le</strong> squadrato,<br />

rappresenta il cuore della cittadella,<br />

e<strong>le</strong>gantemente decorato in<br />

sti<strong>le</strong> cinquecentesco. A dominare<br />

il paese è il Castello duca<strong>le</strong>,<br />

originariamente costruito nel XI<br />

secolo e più volte distrutto e<br />

rimaneggiato. Esso possedeva<br />

ben 70 torri, due carceri, (uno<br />

maschi<strong>le</strong> e uno femmini<strong>le</strong>) e<br />

una serie di camminamenti<br />

interni per lo spostamento veloce<br />

del<strong>le</strong> truppe in caso di assedio.<br />

Purtroppo, a nulla valse<br />

questa imponente fortificazione<br />

quando il paese fu attaccato, nel<br />

1495, dall’esercito di Carlo V<br />

d’Angiò, che qui sperimentò gli<br />

effetti disatrosi della polvere da<br />

sparo, provocando uno spaventoso<br />

massacro.<br />

La fama di questo paese è <strong>le</strong>gata<br />

al nome di San Tommaso d’Aquino,<br />

che, nel Castello, venne<br />

tenuto prigioniero per due anni<br />

(1238-40), per vo<strong>le</strong>re dei suoi<br />

genitori, che non condividevano<br />

la sua scelta di farsi monaco<br />

domenicano. Il giovane, riuscito<br />

ad evadere con la complicità<br />

della sorella, si trasferì a Colonia<br />

20 21<br />

per studiare, sotto la guida di<br />

Alberto Magno. Oggi la piccola<br />

cappella a lui dedicata è mèta<br />

di numerosi visitatori, che<br />

vogliono approfondire la conoscenza<br />

della dottrina di una del<strong>le</strong><br />

menti più eccel<strong>le</strong>nti della<br />

Chiesa Cristiana.<br />

IL CASTELLO<br />

DI PIGLIO<br />

L’abitato di Piglio si sviluppa lungo<br />

la cresta di uno sperone roccioso,<br />

al<strong>le</strong> falde del monte Scalambra.<br />

La sua importante posizione<br />

strategica determinò la<br />

costruzione di un Castello- fortezza,<br />

assalito dal<strong>le</strong> truppe papaline<br />

di Pasqua<strong>le</strong> II, in lotta contro<br />

l’imperatore Enrico V.<br />

Dopo essere appartenuto a varie<br />

signorie, nel 1430, esso divenne<br />

possedimento dei Colonna .<br />

L’edificio, che ha subito parziali<br />

modifiche, conserva ancora l’aspetto<br />

originario con gli ambienti<br />

voltati a crociera. Purtroppo,<br />

nulla più rimane del<strong>le</strong> camere, un<br />

tempo decorate, di cui si fa menzione<br />

in un documento del 1340,<br />

dell’ archivio Colonna.<br />

IL CASTELLO<br />

DI TORRE CAIETANI<br />

Il Castello fu costruito tra il<br />

basso Impero e l’alto Medio<br />

Evo, come è attestato da alcuni

documenti, e, nel IX secolo, appartenne al senatore Teofilatto, che<br />

si garantì così un importante punto strategico difensivo per i suoi<br />

possedimenti in questa zona del Lazio.<br />

Il Castello rivestì questo ruolo anche quando fu acquistato, nel<br />

1296, da Roffredo Caetani, che lo considerò indispensabi<strong>le</strong> per<br />

contrastare i domini dei Colonna. Sebbene, inizialmente, il Castello<br />

sia stato un vero e proprio “castrum militare”, divenne, nel XII<br />

secolo, una residenza signori<strong>le</strong>, come testimoniano <strong>le</strong> sa<strong>le</strong> ornate da<br />

bifore, che incorniciano il bel paesaggio sottostante, dove si trova il<br />

lago di Canterno.<br />

IL CASTELLO DI TREVI NEL LAZIO<br />

Di Trevi nel Lazio si hanno notizie già da Plinio il Vecchio, che ne<br />

parla nel ”Naturalis Historia”. In età repubblicana, dopo la sconfitta<br />

degli Equi ,Treba Augusta (questo il suo antico nome), venne<br />

e<strong>le</strong>vata a “Municipio” e, in età imperia<strong>le</strong>, <strong>le</strong> vennnero accordati<br />

importanti privi<strong>le</strong>gi da Augusto, mantenuti in seguito anche da<br />

altri imperatori, come attesterebbe un’iscrizione del 193 d. C. Nel<br />

Medioevo, la sua particolare posizione geografica, a difesa dell’alta<br />

val<strong>le</strong> dell’Aniene, suggerì la costruzione di un Castello fortificato,<br />

posto su uno sperone di roccia calcarea, nella piazza principa<strong>le</strong> della<br />

Civita. Già Papa A<strong>le</strong>ssandro IV comprese la necessità di possedere<br />

questa postazione strategica e, nel XIV secolo, i Caietani, che<br />

occuparono stabilmente il castello per due secoli, ne curarono<br />

l’ampliamento, predisponendo ambienti adatti ad essere abitati.<br />

Oggi, grazie ad un lungo lavoro di restauro, questo castello, che un<br />

tempo rappresentava uno dei più importanti domìni dell’Abbazia di<br />

Subiaco, per popolazione e vastità di territori, è visitabi<strong>le</strong>.<br />

Torre Cajetani - Il Castello<br />

Veroli - Borgo Santa Croce<br />

<br />

VEROLI<br />

Veroli è un e<strong>le</strong>gante cittadina<br />

il cui duplice aspetto medioeva<strong>le</strong><br />

e settecentesco attesta i<br />

periodi economicamente più<br />

floridi della sua comunità.<br />

Nel quartiere medioeva<strong>le</strong> di<br />

Santa Croce, si trovano <strong>le</strong><br />

antiche case medioevali, che<br />

un tempo ospitavano fiorenti<br />

botteghe artigiane. E’ Piazza<br />

Mazzoli il cuore della cittadina<br />

e qui si trovano <strong>le</strong> massime<br />

espressioni del potere civi<strong>le</strong> e<br />

religioso. Il Palazzo Comuna<strong>le</strong>,<br />

la cui aula consiliare nel<br />

suo genere è tra <strong>le</strong> più bel<strong>le</strong><br />

d’Italia, essendo composta da<br />

scranni in noce di una antica<br />

sacrestia, e la Cattedra<strong>le</strong> di<br />

S. Andrea, al cui interno<br />

sono conservati un ricco<br />

Tesoro liturgico medioeva<strong>le</strong><br />

e preziose te<strong>le</strong> sei-settecentesche.<br />

Di notevo<strong>le</strong> interesse<br />

religioso è la Basilica di Santa<br />

Salome, patrona della città.<br />

Le cronache medioevali<br />

narrano che la pia donna<br />

Salome, madre degli apostoli<br />

Giacomo e Giovanni, portò a<br />

Veroli un frammento della<br />

croce di Cristo, riconosciuta<br />

come vera da papa Benedetto<br />

Veroli - Aula Consiliare<br />

Vico nel Lazio - Palazzo del Governatore<br />

<br />

XIV che, nel 1751, concesse<br />

di edificare una Scala Santa<br />

per l’ espiazione dei peccati.<br />

Da visitare la vicina Gal<strong>le</strong>ria<br />

la Catena, dove in<br />

mostra permanente si trovano<br />

<strong>le</strong> te<strong>le</strong> del pittore Francis<br />

Cox, esponente di spicco<br />

dell’arte contemporanea, e<br />

la Biblioteca Giovardiana,<br />

vero tesoro di cultura con i<br />

suoi codici miniati, <strong>le</strong> pergamene<br />

e <strong>le</strong> stampe cinquecentesche.<br />

Non si può lasciare Veroli<br />

senza aver passeggiato nei<br />

suggestivi vicoli di Borgo San<br />

Leucio, un tempo roccaforte<br />

ernica e poi prigione medioeva<strong>le</strong>,<br />

luogo di nascita dell’umanista<br />

Aonio Pa<strong>le</strong>ario.<br />

VICO NEL LAZIO<br />

Posto a difesa della Val<strong>le</strong> del<br />

Cosa e della Via Prenestina,<br />

Vico conserva ancora oggi<br />

intattta una poderosa cinta<br />

<strong>mura</strong>ria in calcarea intervallata<br />

da 24 torri e, per questo, viene<br />

paragonata alla città francese di<br />

22 23<br />

<br />

Carcassonne.<br />

Da una del<strong>le</strong> quattro porte d’accesso<br />

si entra in paese, dove si<br />

trova la Chiesa di san Miche<strong>le</strong><br />

Arcangelo, che conserva nel<br />

transetto sinistro un prezioso<br />

paliotto d’altare a mosaico in<br />

oro del XIII secolo, proveniente<br />

dalla basilica romana di San<br />

Giovanni in Laterano.<br />

La Chiesa di Santa Maria conserva,<br />

oltre ad una serie di affreschi<br />

e un prezioso crocifisso in<br />

madreperla inciso a mano di<br />

manifattura orienta<strong>le</strong>, una piccola<br />

cripta con tracce di antichissimi<br />

affreschi. Ancora una<br />

sorpresa Vico la riserva visitando<br />

la Chiesa di San Martino,<br />

dove è custodito un prezioso<br />

gruppo ligneo raffigurante la<br />

Madonna col Bambino, risa<strong>le</strong>nte<br />

al XII secolo: la statua possiede<br />

la so<strong>le</strong>nnità bizantina fusa<br />

alla plasticità poderosa del<strong>le</strong><br />

sculture romaniche.<br />

Esempio significativo dell’ edilizia<br />

civi<strong>le</strong> medioeva<strong>le</strong> è il bel<br />

palazzo del Governatore, un<br />

tempo residenza della famiglia<br />

Colonna. Sulla facciata, si aprono<br />

bifore e logge, che ne al<strong>le</strong>ggeriscono<br />

la massiccia struttura<br />

<strong>mura</strong>ria.

Numerose città della Ciociaria<br />

hanno origini molto antiche,<br />

essendosi sviluppate in epoca preromana,<br />

con la presenza del<strong>le</strong><br />

popolazioni volsche ed erniche.<br />

Dopo la loro sottomissione a<br />

Roma, esse ne diventarono fedeli<br />

al<strong>le</strong>ate e, in età imperia<strong>le</strong>, si<br />

ingrandirono con importanti edifici.<br />

La visita di questi centri<br />

archeologici, cinti da poderose<br />

<strong>mura</strong> poligonali, e fondate,<br />

secondo il mito, da Saturno,<br />

riserva grandi sorprese anche a<br />

chi ha visitato <strong>le</strong> grandiose rovine<br />

di centri più grandi.<br />

CASSINO<br />

Nonostante i feroci bombardamenti<br />

del 1944, che distrussero<br />

comp<strong>le</strong>tamente l’abitato di Cassino<br />

e la ce<strong>le</strong>bre Abbazia, ancora<br />

oggi è possibi<strong>le</strong> ammirare l’area<br />

archeologica dell’antica “Casinum”<br />

romana.<br />

In località Crocifisso, lungo la<br />

strada che sa<strong>le</strong> all’abbazia, troviamo<br />

l’ingresso al Museo Archeo-<br />

Cassino - Antica via Latina<br />

Cassino - Teatro Romano<br />

la storia<br />

l archeologia<br />

logico Naziona<strong>le</strong>, nel<strong>le</strong> cui sa<strong>le</strong><br />

sono conservati numerosi reperti,<br />

che testimoniano il passaggio dalla<br />

cultura volsca a quella romana.<br />

Fu in età imperia<strong>le</strong> che “Casinum”<br />

conobbe il periodo di massima<br />

floridezza economica con la<br />

presenza di numerose famiglie<br />

24<br />

Cassino - Resti dell’Anfiteatro<br />

Ferentino - Porta Maggiore<br />

<br />

patrizie, che trasformarono questo<br />

territorio da terra agreste a<br />

terra degli “otia”. E, in particolare,<br />

si ricorda la matrona romana<br />

Ummidia Quadratilla, che fece<br />

edificare, a proprie spese, il Teatro,<br />

l’Anfiteatro ed il Mauso<strong>le</strong>o,<br />

posti in prossimità della antica<br />

<br />

via Latina e ancora oggi visitabili<br />

attraversando l’antica Porta<br />

Campana.<br />

CASTRO DEI VOLSCI<br />

L’area archeologica e il Museo<br />

civico di Madonna del Piano,<br />

in località Casa<strong>le</strong>, riguardano un<br />

insediamento di notevo<strong>le</strong> interesse,<br />

databi<strong>le</strong> tra il IV secolo a.C.<br />

ed il IX secolo d.C.<br />

Gli scavi hanno riportato alla<br />

luce <strong>le</strong> strutture di una villa di<br />

età repubblicana, nuc<strong>le</strong>i di una<br />

villa imperia<strong>le</strong> e sovrapposizioni<br />

con edificio di culto e battistero,<br />

oltre ad una necropoli del<br />

VI-VII secolo d.C. Le fasi evolutive<br />

del grande comp<strong>le</strong>sso archeologico<br />

di Castro dei Volsci si possono<br />

ripercorrere nel loca<strong>le</strong><br />

Museo civico, che presenta uno<br />

spaccato di tutte <strong>le</strong> epoche storiche<br />

del territorio. Strumenti preistorici<br />

in pietra, materiali votivi<br />

provenienti dai santuari preromani,<br />

raffinati monili in bronzo,<br />

alcuni oggetti d’influenza<br />

etrusca, statue, vasi, rivestimenti<br />

in marmi policromi con motivi<br />

geometrici, oggetti in vetro di età<br />

romana sono sistemati nel<strong>le</strong> teche<br />

del Museo, dove è stata anche<br />

ricostruita una sepoltura alto<br />

medioeva<strong>le</strong> della necropoli datata<br />

tra il IV e il VII sec. d. C.<br />

<br />

FERENTINO<br />

Posto su un col<strong>le</strong>, a 393 metri di<br />

altezza sulla sottostante val<strong>le</strong> del<br />

Sacco, Ferentino è uno dei pochi<br />

paesi del frusinate che conserva,<br />

entro l’agglomerato urbano, una<br />

interessante area archeologica con<br />

monumenti ancora oggi ben conservati.<br />

Entro il tessuto urbano del<strong>le</strong><br />

imponenti <strong>mura</strong> poligonali, che<br />

cingono la città per più di due<br />

chilometri, troviamo inglobato<br />

nell’ imponente Acropoli il suggestivo<br />

“Mercato Romano”,<br />

databi<strong>le</strong> tra il II e I sec. a. C., in<br />

ottimo stato di conservazione. La<br />

città, durante la municipalità<br />

romana, conobbe pace e sp<strong>le</strong>ndore,<br />

tanto da divenire mèta privi<strong>le</strong>-<br />

25<br />

<br />

giata di vil<strong>le</strong>ggiatura per tutti<br />

coloro che, come il poeta Orazio,<br />

desideravano trascorrere un<br />

periodo di tranquillità lontano da<br />

Roma senza, però, dover rinunciare<br />

a una vita di società. A<br />

Ferentino, infatti, troviamo ancora<br />

i resti del Teatro romano (II<br />

sec.d. C), che poteva ospitare<br />

fino a 3500 persone, e i resti di<br />

grandiosi edifici termali in parte<br />

inclusi sotto la chiesa di S. Lucia.<br />

Le numerose epigrafi, rinvenute<br />

nel centro storico, rappresentano<br />

una tangibi<strong>le</strong> testimonianza della<br />

presenza a Ferentino di personaggi<br />

prestigiosi, come Flavia<br />

Domitilla, moglie di Vespasiano,<br />

Traiano Pompeo ed Aulo Quintilio<br />

Prisco per citarne solo alcuni.

Un importante documento storico è rappresentato dal monumento<br />

funerario del censore romano Aulo Quintilio Prisco. Si tratta di<br />

un’edicola, sulla qua<strong>le</strong> sono state incise <strong>le</strong> ultime volontà di questo<br />

personaggio generoso, che elargiva al popolo una somma in denaro<br />

e cibo nel giorno del suo comp<strong>le</strong>anno (nove maggio), mentre sessanta<br />

sesterzi erano riservati alla manutenzione del monumento<br />

erettogli dalla municipalità.<br />

<strong>Frosinone</strong> - Reperti nel Museo Archeologico<br />

Ferentino - Monumento ad Aulo Quintilio Prisco<br />

<br />

L’AREA ARCHEOLOGI-<br />

CA DI FREGELLAE E IL<br />

MUSEO DI CEPRANO<br />

Il pianoro, sul qua<strong>le</strong> sorgeva Fregellae,<br />

si estende per circa 90<br />

ettari tra i territori di Arce e<br />

Ceprano. Una serie di campagne<br />

di scavo, iniziate nel 1978, ha<br />

permesso di acquisire significative<br />

conoscenze sulla struttura<br />

urbanistica della antica città, di<br />

cui è stata scavata l’area pubblica,<br />

una zona residenzia<strong>le</strong> ed alcuni<br />

santuari. Il reticolo viario della<br />

zona centra<strong>le</strong> della città ha rivelato<br />

la presenza di un asse principa<strong>le</strong><br />

da identificarsi, presumibilmente,<br />

con un tratto urbano della<br />

Via Latina. Al di sotto<br />

dell’asse strada<strong>le</strong>, è stato rinvenuto<br />

un acquedotto, mentre nel<br />

comp<strong>le</strong>sso archeologico sono<br />

evidenti i resti di una vasta area<br />

del Foro, di un edificio terma<strong>le</strong><br />

e di santuari, in particolare<br />

quello dedicato al dio della<br />

Alatri - Ara Pulvinata di età augustea<br />

Pofi - Museo Preistorico di Pofi<br />

<br />

<br />

Medicina, Esculapio. Di particolare<br />

rilievo, inoltre, numerose<br />

domus, che hanno restituito<br />

interessanti testimonianze della<br />

partecipazione dei fregellani alla<br />

guerra combattuta da Roma in<br />

Oriente contro Antioco III di<br />

Siria, tra il 191 e 189 a.C. I materiali<br />

riportati alla luce sono esposti<br />

nel<strong>le</strong> sa<strong>le</strong> dell’Antiquarium di<br />

Ceprano (ospitato nel Palazzo<br />

Comuna<strong>le</strong>), dove si può rivivere<br />

la storia di questa antica città, e<br />

si possono ammirare talamoni,<br />

terrecotte ex voto, frammenti<br />

architettonici del santuario di<br />

Esculapio, pavimenti a mosaico,<br />

che costituiscono solo una<br />

parte dell’ecceziona<strong>le</strong> quantità di<br />

materia<strong>le</strong> rinvenuto e in corso di<br />

restauro.<br />

IL MUSEO<br />

ARCHEOLOGICO<br />

DI FROSINONE<br />

In seguito ad alcune campagne di<br />

scavo, condotte nel territorio del<br />

capoluogo, sono stati riportati<br />

alla luce una serie di suppel<strong>le</strong>ttili<br />

del periodo pre-romano e romano,<br />

esposte nel<strong>le</strong> sa<strong>le</strong> del Museo<br />

Comuna<strong>le</strong>, al<strong>le</strong>stito in un palazzo<br />

del centro storico. Le raccolte<br />

sono costituite da materia<strong>le</strong> in<br />

pietra e in terracotta, da vasellame<br />

ceramico, oggetti di ornamentazione<br />

persona<strong>le</strong>, sculture<br />

<br />

ed epigrafi. La visita al Museo è<br />

particolarmente interessante,<br />

anche grazie ai supporti didattici,<br />

che consentono il riconoscimento<br />

della funzione dei materiali e<br />

ne ricostruiscono il contesto in<br />

cui essi sono stati ritrovati.<br />

In questo modo, è possibi<strong>le</strong><br />

conoscere anche l’importanza<br />

dell’area in questione, un tempo<br />

attraversata dalla via Latina,<br />

importante via di comunicazione,<br />

che raggiungeva l’abitato dell’<br />

antica Frusino e l’anfiteatro<br />

romano, di cui oggi sono visibili<br />

pochi resti all’inizio dell’ attua<strong>le</strong><br />

via Roma.<br />

POFI<br />

Nel nuovo Museo Preistorico di<br />

Pofi, aperto al pubblico nel 2001,<br />

sono esposti importanti reperti<br />

che testimoniano la presenza dell’uomo<br />

tra i più antichi in Europa<br />

(Uomo di Ceprano, 800.000<br />

anni; Uomo di Anagni, 458.000<br />

anni; Uomo di Pofi, 350.000<br />

anni). Tra i reperti umani appare<br />

particolarmente importante il<br />

cranio dell’uomo di Ceprano, che<br />

per i tratti morfologici e la cronologia,<br />

oltre che rappresentare il<br />

più antico ominide rinvenuto in<br />

Europa, rappresenta una tappa<br />

importante dell’evoluzione umana.<br />

Nel percorso didattico sono messe<br />

in evidenza <strong>le</strong> fasi tecnologiche<br />

nella produzione di manufatti<br />

litici, con reperti del Pa<strong>le</strong>olitico<br />

inferiore, rinvenuti in numerose<br />

località della provincia di <strong>Frosinone</strong>.<br />

La tipologia e la cronologia<br />

di questi antichi insediamenti,<br />

26 27<br />

testimoniate da choppers, amigda<strong>le</strong>,<br />

raschiatoi, nuc<strong>le</strong>i, rappresentano<br />

l’evoluzione cultura<strong>le</strong> di<br />

un milione di anni. Gli antichi<br />

ambienti (laghi, fiumi, vulcani),<br />

scenario variabi<strong>le</strong> per clima ed<br />

evoluzione del territorio, sono<br />

rappresentati dal<strong>le</strong> flore e faune<br />

fossili tra cui spiccano notevoli<br />

resti di e<strong>le</strong>fanti. I crani, <strong>le</strong> mandibo<strong>le</strong>,<br />

<strong>le</strong> zanne, <strong>le</strong> ossa lunghe dei<br />

pachidermi esposti colpiscono<br />

per la qualità e lo stato di conservazione.<br />

La visita al Museo rappresenta<br />

la scoperta del più antico<br />

passato dell’uomo attraverso <strong>le</strong><br />

testimonianze di una regione, il<br />

Lazio meridiona<strong>le</strong> interno, tra i<br />

più interessanti in Europa.<br />

SUPINO<br />

In località “Cona del Popolo”, tra<br />

Supino e Morolo, si trovano i<br />

resti di una villa romana del I<br />

secolo d.C.<br />

Venuti alla luce nel corso di<br />

recenti scavi archeologici, presentano<br />

numerosi ambienti, con<br />

pavimenti in marmo a mosaico.<br />

Questi ultimi sono di una bel<strong>le</strong>zza<br />

e raffinatezza, tipiche dell’età<br />

imperia<strong>le</strong>. Alcuni rappresentano<br />

soggetti marini, con<br />

pesci, conchiglie, meduse, tritoni,<br />

mostri marini e figure<br />

femminili che nuotano. Ta<strong>le</strong><br />

comp<strong>le</strong>sso archeologico rappresenta<br />

la testimonianza evidente<br />

che la zona, immersa nel verde,<br />

al<strong>le</strong> falde dei monti Lepini, fin<br />

dall’epoca romana, veniva<br />

apprezzata e abitata dal<strong>le</strong> famiglie<br />

benestanti.